1,99 €

Mehr erfahren.

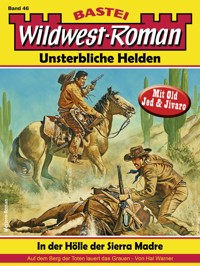

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden

- Sprache: Deutsch

"Ich werde dich rächen, Paquita!", flüstert Jivaro, als er seine ermordete Frau in den Armen hält und ein letztes Mal den bleichen Mund der Toten küsst.

Die Mörder haben ein Erkennungszeichen hinterlassen - ein Stück Papier, auf das eine Spinne gezeichnet ist. Und als Jivaro einen der Möder zur Strecke gebracht hat, flüstert der Bandit mit letzter Kraft den Namen seines Auftraggebers: "La Arana - die Spinne!" Wer ist diese Spinne? Jivaro schwört, es herauszufinden.

Ein junger Wolf macht Jagd auf die Spinne. Und noch ahnt Jivaro nicht, dass der Mord an seiner Paquita zu einem Racheakt gehört - zur Rache der schönen Kreolin ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 147

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Und sein Herz schrie nach Rache

Vorschau

Impressum

Und sein Herz schrie nach Rache

Von Hal Warner

»Ich werde dich rächen, Paquita!«, flüstert Jivaro, als er seine ermordete Frau in den Armen hält und ein letztes Mal den bleichen Mund der Toten küsst.

Die Mörder haben ein Erkennungszeichen hinterlassen – ein Stück Papier, auf das eine Spinne gezeichnet ist. Und als Jivaro einen der Mörder zur Strecke gebracht hat, flüstert der Bandit mit letzter Kraft den Namen seines Auftraggebers: »La Araña – die Spinne!« Wer ist diese Spinne? Jivaro schwört, es herauszufinden.

Ein junger Wolf macht Jagd auf die Spinne. Und noch ahnt Jivaro nicht, dass der Mord an seiner Paquita zu einem Racheakt gehört – zur Rache der schönen Kreolin ...

Der Mann, der taumelnd auf das Haus zukam, schien am Ende seiner Kraft zu sein. Er hielt sich nur noch mit Mühe auf den Beinen und presste beide Hände auf den Unterleib, wo er eine Verletzung zu haben schien. Seine Finger waren blutig.

Jetzt erreichte er den Hof der kleinen, einsam gelegenen Ranch am Rande des Arroyos. Es war ein junger Mexikaner, wie Paquita erkannte. Ein Mann, den sie noch nie gesehen hatte. Sie stand in der offenen Tür und schaute ihm mit gefurchter Stirn entgegen.

Und sie sah, wie er plötzlich stolperte und hinfiel. Nein, das letzte Stück bis zum Haus schaffte er nicht mehr. Er landete der Länge nach im aufwirbelnden Staub und blieb keuchend liegen.

Paquita war allein auf der Ranch. Und sie wusste, dass man hier draußen in der Wildnis keinem Fremden trauen durfte. Schon gar nicht, wenn man so jung und hübsch war wie sie.

Doch nun vergaß Paquita ihre Vorsicht. Sie begriff, dass dieser Mann ihre Hilfe brauchte, dass sie ihn nicht einfach liegen lassen durfte. Wenn sie nichts unternahm, starb er vielleicht, und das war dann ihre Schuld. Sie verließ den Vorbau und lief leichtfüßig auf den Gestürzten zu.

Der Mann war anscheinend nicht fähig, sich wieder zu erheben. Aber er war bei Bewusstsein. Er stöhnte, als sich die junge Halbindianerin ihm näherte, und streckte ihr die linke Hand entgegen.

»Bitte, helfen Sie mir, Señorita!«, stieß er mühsam hervor. »Wasser – bitte, geben Sie mir Wasser!«

»Gleich«, entgegnete Paquita mit besorgter Miene. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen aufzustehen. Ich bringe Sie ins Haus.«

Sie beugte sich über den Mann, griff ihm unter die Arme und zerrte ihn hoch. Er half selbst ein wenig nach und legte, als er wieder auf den Beinen stand, seinen linken Arm um ihre Schultern. Schwer stützte er sich auf sie.

Paquita sah den Blutfleck auf seinem schmutzigen Baumwollhemd. Der Mexikaner musste einen Messerstich oder eine Schussverletzung abbekommen haben. So genau konnte sie das jetzt nicht feststellen. Sie wollte sich später darum kümmern.

»Und jetzt versuchen Sie zu gehen«, sagte sie und keuchte ein wenig. »Die paar Schritte ...«

Sie sprach nicht weiter, weil in diesem Augenblick Hufschlag aufklang. Überrascht wandte sie den Kopf und bemerkte drei Reiter, die sie zunächst für die Verfolger des Verwundeten hielt.

»Schnell!«, rief sie. »Wir können es noch schaffen, bevor diese Männer hier sind. Vorwärts, Mister!«

Paquita hatte vor, die Tür zu verrammeln. Dann konnten die drei Kerle mal sehen, wie sie ins Haus kamen. Es gab darin ein Gewehr, mit dem das schöne Halbblut gut umgehen konnte. Ja, Paquita traute sich zu, mit den Fremden fertigzuwerden, falls sie einen Angriff wagen sollten.

Aber der Mann, dem sie so selbstlos helfen wollte, trieb ein falsches Spiel. Paquita spürte plötzlich, wie sie von ihm gepackt und herumgewirbelt wurde. Sie gab einen spitzen Schrei von sich. Fassungslos sah sie, dass er jetzt ein Messer in der Rechten hielt, dessen Klinge er grinsend ihrem Gesicht näherte.

»Bleib schön ruhig, wenn du nicht willst, dass ich dir den Hals durchschneide!«, sagte er höhnisch.

Paquita begriff, dass sie auf einen schäbigen Trick hereingefallen war. Dieser Mann war gar nicht verletzt, er hatte nur geblufft.

Aber nun war es zu spät, um an der Situation noch etwas zu ändern. Paquita versuchte zwar, sich loszureißen, gab aber schnell auf, als ihr der Mexikaner das Messer an die Kehle hielt.

»Du Schuft!«, stieß sie hervor. »Du gemeiner, hinterhältiger Bastard!« Ihre dunklen Augen funkelten wütend.

Der Mexikaner lachte. Er war ein Mann unter dreißig und hatte strähnige Haare und ein verwegenes Gesicht.

Jetzt kamen seine Kumpane herangeprescht, bei denen es sich ebenfalls um Mexikaner handelte. Einer von ihnen führte ein lediges Pferd mit sich. Hart zügelten sie auf dem Ranchhof die Gäule und blickten durch die hochwirbelnden Staubschwaden auf Paquita, die von dem Komplizen in Schach gehalten wurde.

»Gut gemacht, Rico!«, rief der Älteste von ihnen, der auch ihr Anführer zu sein schien. Er sprang aus dem Sattel, blickte kurz zum Haus und trat dann sporenklirrend an Paquita heran.

»Was für eine hübsche Chica!«, sagte er grinsend. Er griff ihr unter das Kinn und hob ihren Kopf ein wenig an. »Nimm das Messer weg, Amigo! Jetzt, wo wir hier sind, wird sie bestimmt sehr zahm sein und keine Dummheit machen. Ich habe doch recht, kleine Chica?«

Paquitas Augen blitzten ihn an, aber sie sagte kein Wort.

Rico schob sein Messer in den Gürtel zurück und wischte sich die blutverschmierten Hände an seiner Hose ab, wobei er das Mädchen unverschämt angrinste.

»Klapperschlangenblut. Hast du gewusst, dass es beinahe wie Menschenblut aussieht?«

Paquita schwieg noch immer. Sie biss sich auf die Lippen. Inzwischen hatte sie begriffen, dass es sich bei den vier Mexikanern um Bandoleros handelte.

»Sie ist allein«, fuhr Rico, an seine Kumpane gewandt, fort. »Si, ganz allein. Wenn noch jemand hier wäre, hätte er sich längst bemerkbar gemacht.«

Paquita war bemüht, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Ohne eine Miene zu verziehen, ließ sie die aufdringlichen Blicke der Mexikaner über sich ergehen.

Und es war kein Wunder, dass die Kerle sie anstarrten. An Paquita war nämlich alles dran, worauf es bei einer Frau ankam. Immer wieder weckte sie mit ihrer Schönheit die Begierde der Männer, riefen ihre aufreizenden Rundungen geheime Wünsche hervor. Sie hatte blauschwarze Haare, die wie Rabengefieder glänzten. Unter ihrer Baumwollbluse hoben und senkten sich bei jedem Atemzug die Brüste, und ihr Rocksaum umspielte die formvollendeten Waden. Um die Mitte war Paquita sehr schlank.

Sie überwand jetzt ihren Schreck und sagte möglichst forsch: »Warum bedroht ihr mich eigentlich? Wenn ihr frische Pferde braucht, dann nehmt sie euch. Wasser könnt ihr ebenfalls haben. Geld ist keines im Haus. Es lohnt sich nicht, hier einen Überfall zu machen. Nein, hier gibt es nur ein paar Pferde. Wegen denen hättet ihr gar nicht erst eine List anwenden müssen. Ihr hättet sie auch so bekommen.«

Die Kerle lachten daraufhin und schauten sich gegenseitig an. Zwei von ihnen saßen noch immer in den Sätteln.

»Wer sagt denn, dass wir Pferde brauchen?«, fragte der bis an die Zähne bewaffnete Anführer. Er trug trotz der Hitze einen schwarzen Umhang, unter dem ein patronengespickter Kreuzgurt zu sehen war. Sein dunkles, schweißglänzendes Gesicht war von zahlreichen Blatternarben entstellt.

Da wusste Paquita, dass sie mit ihrer Vermutung nicht richtig lag. Sie wurde unter der Sonnenbräune bleich.

»Was wollt ihr dann?«, fragte sie.

»Vielleicht dich. Vielleicht aber auch Jivaro«, antwortete der Anführer und grinste. »Ja, wir kommen wegen Jivaro. Wo ist er?«

»Ich – ich weiß es nicht«, stammelte Paquita erschrocken. »Irgendwo auf der Weide. Was wollt ihr von ihm?«

»Das werden wir ihm selbst sagen. Er kommt doch bald zurück?«

»Ich weiß es nicht.« Paquita hatte plötzlich schreckliche Angst um Jivaro, dessen Frau sie war.

»Ihr tut ihm doch nichts?«

»Wir nicht, nein. Sei unbesorgt.« Der Narbengesichtige lachte. »Allerdings gibt es jemanden, der sich gern mit ihm unterhalten möchte. Aber stelle jetzt keine Fragen mehr, Chica, sondern geh ins Haus! Dort werden wir auf Jivaro warten.«

Er rief den auf den Pferden sitzenden Kumpanen zu, dass sie alle Tiere in den Schuppen bringen und sich dort verstecken sollten. Dann packte er Paquita am Arm und schob sie vorwärts. Rico folgte ihnen.

Im Haus war es kühler als im Freien, obwohl im Herd ein Feuer brannte. Ein Topf stand über der Glut. Die Fenster standen offen, damit die Luft besser durchziehen konnte. Die beiden Bandoleros schauten sich um.

»Hübsch habt ihr es hier«, stellte der Anführer fest. »Du kochst wohl gerade für ihn?«

Paquita nickte nur. Sie wurde an Händen und Füßen gefesselt und musste sich an die Wand neben der Tür setzen.

Der Narbengesichtige legte sein Gewehr auf den Tisch. Sporenklirrend trat er zum Herd, rührte in dem Topf, in dem kochende Fleischstücke schwammen, und fischte eines davon mit seinem Messer heraus, griff sich ungeniert einen Teller vom Wandbord und kehrte damit zum Tisch zurück.

Mittlerweile hatte sein Kumpan im Küchenschrank eine Flasche Whisky entdeckt. Grinsend entkorkte er sie mit den Zähnen und trank einen langen Schluck. Dann setzte er sich zu dem anderen an den Tisch und stellte die Flasche darauf, nach der sofort der Anführer griff.

Die Kerle unterhielten sich. Und obwohl sie Spanisch sprachen und ihre Stimmen dämpften, bekam Paquita einen Teil der Unterhaltung mit. Wenn sie richtig verstand, sollte Jivaro gefangengenommen und nach Mexiko entführt werden, wo er offenbar einen Todfeind hatte. Um wen es sich dabei handelte, konnte sie jedoch nicht in Erfahrung bringen.

Sie verwünschte sich für ihre Leichtgläubigkeit. Immer und immer wieder hatte Jivaro ihr eingeschärft, jedem Fremden gegenüber misstrauisch zu sein – und dennoch hatte sie sich überlisten lassen. Wenn Jivaro den Schuften nun in die Falle ging, war das ganz allein ihre Schuld.

Sie überlegte fieberhaft, wie sie Jivaro warnen konnte. Nein, sie durfte nicht zulassen, dass die Falle für ihn zuschnappte.

Die Bandoleros aßen und tranken. Rico streute Tabak auf ein Maisblatt, rollte es zu einer Zigarre zusammen und rauchte den Glimmstängel an.

Manchmal warf einer der beiden Schufte einen verlangenden Blick auf Paquita.

Als der Anführer das Fleisch aufgegessen hatte, erhob er sich, nahm seine Bandana vom Hals, trat damit vor Paquita und band ihr das Halstuch vor den Mund.

»Damit du nicht schreist, wenn Jivaro kommt«, erklärte er grinsend. »Ich sehe dir an, dass du ihn warnen willst.«

Paquita hatte tatsächlich vorgehabt, einen Warnschrei auszustoßen. Nun würde ihr nicht mal das mehr möglich sein. Sie sah, wie der Blatternarbige zum Tisch zurückging und sich wieder setzte und erneut nach der Whiskyflasche griff.

Die Tür hatten die Kerle offen gelassen. Wenn Jivaro zurückkam – und das musste irgendwann innerhalb der nächsten Stunde der Fall sein – würden sie den Hufschlag nicht überhören.

Paquita arbeitete unauffällig an ihren Fesseln. Es kam ihr so vor, als ob die Stricke nicht allzu fest saßen und es ihr möglich sein müsste, sich von ihnen zu befreien.

In der Ecke lehnte die alte Rifle ihres Vaters, der am gestrigen Tag nach Mesilla geritten war. Sie wusste, dass die Waffe stets geladen war, um sie notfalls gleich verwenden zu können.

Wenn es ihr gelang, einen Knoten zu lockern und eine Hand aus der Schlinge zu ziehen, würde sie es in einem unbeobachteten Moment vielleicht auch schaffen, die recht schlampig angelegten Fußfesseln loszuwerden.

Dann kam es nur noch darauf an, das Gewehr zu erreichen.

Der alte Totengräber hatte seine Jacke ausgezogen und an ein Grabkreuz gehängt. Er war allein auf dem Friedhof. Brent Wardens Beerdigung war vorüber, die Trauergäste waren gegangen. Nur Jed Hawkins war zurückgeblieben.

Nun wollte er das Grab zuschaufeln.

Es war ein letzter Freundesdienst an Warden, den er gut gekannt hatte. Recht häufig kam es nämlich nicht mehr vor, dass Old Jed zum Spaten griff. Nicht dass er sich dafür zu alt fühlte, nein keineswegs. Old Jed war sogar noch sehr rüstig und nahm es in vieler Hinsicht noch mit jedem Jungen auf. Dass er seinen Job als Totengräber an den Nagel gehängt hatte, hatte einen ganz anderen Grund. Die kleine Ranch, die er gemeinsam mit Jivaro wieder in Schuss gebracht hatte, brauchte ihn dringend.

Aber bei Brent Warden machte er gern eine Ausnahme. Es war der letzte Wunsch des Verstorbenen gewesen, von keinem anderen als ihm begraben zu werden. So hatte sich Old Jed am Vortag auf den Weg nach Mesilla gemacht, um für Warden eine Grube auszuheben.

»Also, Brent, dann wollen wir mal!«, murmelte Hawkins. Er spuckte sich in die Hände, packte die Schaufel und machte sich an die Arbeit.

Die Sonne schien heiß vom Himmel, obwohl es erst halb elf Uhr am Vormittag war. Keine Wolke trübte das tiefe Blau, in dem ein paar Raubvögel kreisten, und der Boden war von der Sommerhitze völlig ausgetrocknet, sodass es bei jeder Schaufel Erde staubte, die Old Jed auf den Sarg fallen ließ. Es gab dumpfe Geräusche.

Allmählich verschwand die schwarze Kiste samt allen Blumen, die man dem Toten ins Grab geworfen hatte, unter dem rötlichbraunen Erdreich. Die Grube füllte sich langsam, und der Erdhaufen neben dem Grab wurde kleiner.

Old Jed arbeitete ohne Eile, wenn auch beharrlich. Nur manchmal hielt er inne, um sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß aus dem zerfurchten Gesicht zu wischen. Er war mittelgroß und graubärtig und hatte graue, noch immer scharf blickende Augen. Tiefe Kerben um seinen Mund verrieten, dass er von schweren Schicksalsschlägen nicht verschont geblieben war. Das Leben hatte es mit Old Jed tatsächlich nicht immer gut gemeint.

Als die Sonne in den Zenit wanderte, hatte der Totengräber es geschafft. Er plättete den frischen Grabhügel, legte einen Kranz obenauf und steckte am Kopfende ein schlichtes Holzkreuz in die Erde. Danach zündete er sich seine Pfeife an und verweilte noch eine Zeit lang nachdenklich an dem Grab.

Schließlich schulterte er den Spaten und verließ den Totenacker, der sich auf einem Hügel über der Stadt befand. Man konnte von ihm aus auf die Häuser hinunterblicken und auch den nahen Rio Grande sehen, dessen lehmige Fluten sich träge nach Südosten wälzten.

Old Jed schritt den Hang hinab und gelangte durch eine Seitengasse in die Stadt. Auf der Plaza kam er heraus und lenkte seine Schritte zum Alhambra-Saloon, trat ein und stiefelte zur Theke.

In dem Lokal war es angenehm kühl. Mehrere Augenpaare blickten dem alten Totengräber im Halbdunkel entgegen. Darunter auch das des Keepers, der ein wenig das Gesicht verzog, als Old Jed den mitgebrachten Spaten neben sich an den Tresen lehnte.

»Kannst du dein Werkzeug nicht draußen lassen?«, brummte er.

»Warum?«, entgegnete Hawkins seelenruhig. »Stört dich vielleicht das bisschen Friedhofserde, das noch daran klebt? Gib mir lieber ein Bier, anstatt mit mir herumzumeckern!«

Der Keeper griff grinsend nach einem Glas.

»Du hast Warden also eingebuddelt?«

»Ja, und jetzt bin ich durstig. Beeil dich gefälligst, Mann!«

»Ich bin ja schon dabei, das Bier abzuzapfen. Du brauchst es übrigens nicht zu bezahlen.«

»Nein?«

»Brent Warden hat es bezahlt.«

»Was du nicht sagst!«

»Ja, er hat dir ein ganzes Fass spendiert«, versicherte der Keeper und schob Old Jed das gefüllte Glas zu. »Als er auf dem Sterbebett lag, ließ er bei mir Geld hinterlegen.«

»Ein feiner Bursche, dieser Brent. Dann werde ich ja noch öfter dein Gast sein. Ohne etwas bezahlen zu müssen, meine ich.«

»Ja, Jed.« Der Barmann grinste.

Der alte Totengräber ergriff das Glas und hob es hoch.

»Auf dein Seelenheil, Brent!«

Er trank in langen Zügen, stellte das Glas wieder hin und wischte sich den Bierschaum vom Schnurrbart.

»Bei Gott, so einen Schluck hatte ich mir verdient«, meinte er. »Es herrscht ja wieder eine Hitze, dass man zur Mumie werden kann. Und jetzt soll ich auch noch zur Ranch zurückreiten.«

»Warte doch noch damit. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich ordentlich volllaufen lassen«, sagte einer der anderen Gäste, der am unteren Ende des Tresens lehnte. »Ein Fass Bier bekommt man schließlich nicht alle Tage geschenkt.«

Old Jed winkte ab.

»Ich will von meinem Erbe länger was haben. Außerdem habe ich noch 'ne Menge auf der Ranch zu tun.«

»Ach, dir läuft doch nichts mehr davon«, brummte der Keeper und wischte eine Bierlache vom Thekenblech.

»Hast du eine Ahnung! Wir haben da draußen mehr als genug zu schuften.«

»Na, du musst es ja wissen. Übrigens heute Morgen haben ein paar Mexikaner nach deiner Ranch gefragt.«

Old Jed ließ das Glas, das er erneut zum Mund führen wollte, wieder sinken.

»Mexikaner?«

»Ja, Jed. Eigentlich haben sie sich in erster Linie nach Jivaro erkundigt. Vier Kerle, die mir gar nicht gefallen wollten.«

»Und trotzdem hast du ihnen gesagt, wo sie Jivaro finden können?« Old Jed war plötzlich sehr ernst.

»Leider.« Der Keeper hob bedauernd die Schultern. »Dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, kam mir erst hinterher in den Sinn, als ich die Mexikaner so zufrieden grinsen sah. Ja, verdammt, sie grinsten so merkwürdig zufrieden.«

»Wie sahen sie aus?«

»Wie Mexikaner eben aussehen. Das heißt ...«

»Was?«

»Einer von ihnen hatte Blatternarben und trug einen schwarzen Umhang.«

»Und die anderen?«

»Die hab ich mir nicht richtig eingeprägt. Grinsende Gesichter, alle drei. Ich kann diese Kerle nie richtig voneinander unterscheiden. Markant war nur der eine, wie gesagt.«

Old Jed half das nicht weiter. Er wusste nur, dass es sich um keine Freunde von Jivaro handeln konnte.

Er hatte plötzlich ein verteufelt schlechtes Gefühl. Hastig trank er sein Bier aus, stieß sich vom Tresen ab und lief zum Ausgang.

»He, du vergisst ja deinen Spaten!«, rief der Keeper ihm kopfschüttelnd nach.

Doch der alte Totengräber machte nicht mehr kehrt, sondern rannte schnurstracks zum Mietstall, in dem er sein Pferd untergestellt hatte.

Er musste so schnell wie möglich zur Ranch!

Paquita unterdrückte ein scharfes Ausatmen. Sie hatte die Hände frei, hatte es geschafft, die Fesseln abzustreifen. Nun löste sich nach der heftigen Konzentration die nervliche Anspannung von ihr.

Sie blieb zunächst ruhig sitzen und beobachtete, während sich ihr Atem wieder beruhigte, die beiden Mexikaner.