1,99 €

Mehr erfahren.

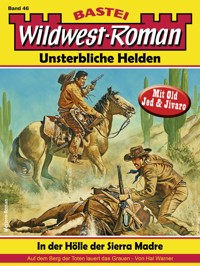

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden

- Sprache: Deutsch

In letzter Sekunde haben Jivaro und sein treuer Gefährte Old Jed vor den Nasen der Apachen eine Wagenladung Gewehre in die Luft gejagt, um neue Bluttaten zu verhindern. Aber voller Rachsucht haben sich die roten Krieger nun an ihre Fersen geheftet. Tod und Teufel warten daher weiterhin auf Jivaro und Old Jed, denn noch ist den größten Schuldigen am schmutzigen Waffenhandel mit den Apachen nicht das Handwerk gelegt. Das geht sogar so weit, dass die Drahtzieher im Hintergrund selbst vor den brutalsten Mitteln nicht zurückscheuen, um sich ihren gefährlichen Feind Jivaro vom Hals zu schaffen. Aber unbeirrt und unerschrocken geht das Halbblut seinen Weg - bis zur tödlichen Abrechnung in Silver City ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

Abrechnung in Silver City

Vorschau

Impressum

Abrechnung in Silver City

Von Hal Warner

In letzter Sekunde haben Jivaro und sein treuer Gefährte Old Jed vor den Nasen der Apachen eine Wagenladung Gewehre in die Luft gejagt, um neue Bluttaten zu verhindern. Aber voller Rachsucht haben sich die roten Krieger nun an ihre Fersen geheftet. Tod und Teufel warten daher weiterhin auf Jivaro und Old Jed, denn noch ist den größten Schuldigen am schmutzigen Waffenhandel mit den Apachen nicht das Handwerk gelegt. Das geht sogar so weit, dass die Drahtzieher im Hintergrund selbst vor den brutalsten Mitteln nicht zurückscheuen, um sich ihren gefährlichen Feind Jivaro vom Hals zu schaffen. Aber unbeirrt und unerschrocken geht das Halbblut seinen Weg – bis zur tödlichen Abrechnung in Silver City ...

Hinter ihnen ritt der Tod. Unerbittlich folgte er ihnen auf unbeschlagenen, zähen Mustangs, deren Hufetrommeln ihnen dumpf in den Ohren klang.

Vor ihnen erhob sich ein lang gestreckter Hügelrücken. Dahinter lag Silver City. Es war die rettende Stadt, die die Apachen schon seit Jahren nicht mehr anzugreifen wagten. Jivaro und seine Gefährten würden dort in Sicherheit sein, wenn sie die Häuser nur rechtzeitig erreichten.

Doch die völlig erschöpften Pferde würden es nicht mehr schaffen. Der Vorsprung war einfach zu klein geworden. Shacito und seine Krieger waren den Fliehenden bedrohlich nahe gerückt.

Keuchend stolperten die schweißbedeckten Pferde den Hang hinauf. Sie fanden keinen rechten Halt unter den Hufen. Das auf Schritt und Tritt nachrutschende Geröll erschwerte das Vorwärtskommen. Kostbare Zeit ging verloren.

Als die Gejagten endlich auf dem Kamm des Hügels waren, hatten die Apachen noch weiter aufgeholt. Sie waren fast auf Gewehrschussweite heran. Eine dichte Traube aus Reitern, fünfundzwanzig vielleicht, an ihrer Spitze Häuptling Shacito.

Im Osten konnten die Verfolgten von der Anhöhe aus die Stadt sehen. Hell schimmerten die Adobehäuser, vom Turm einer kleinen Kirche überragt, in der Sonne. Fast zum Greifen nahe, aber eben doch noch eine halbe Meile entfernt. Eine lächerliche halbe Meile. Sollte an ihr jetzt alles scheitern?

Fast hundert Meilen hatten die Fliehenden in weniger als zwei Tagen zurückgelegt, ständig gehetzt von den Chiricahuas, die sich unbedingt ihre Skalpe holen wollten. Doch sie waren ihnen immer wieder entwischt.

Nun aber schien das Glück sie zu verlassen, nun waren ihre Pferde am Ende. Wenn sie auf den ausgepumpten Tieren auf die Stadt zuritten, würden auf halber Strecke die Kugeln und Pfeile der Apachen sie ereilen. Oder sie stellten sich hier zu einem aussichtslosen Kampf. Aussichtslos, weil sie mit Larry Cain nur zu dritt waren. Bis aus der Stadt Hilfe kommen würde, war alles vorbei, und die Roten würden mit dem Mädchen verschwunden sein.

Die gefangenen Waffenschmuggler grinsten hämisch.

»Alle Mühe umsonst!«, spottete der rotbärtige Kirk Murrel, dessen Pferd an das von Jivaro gebunden war. »Ich kann euch nachfühlen, wie sehr euch das wurmt. Jaja, es ist schon bitter, wenn man so knapp vor dem Ziel aufgeben muss.«

»Eure einzige Chance besteht darin, uns sofort freizulassen!«, rief Earl Fletcher. »Dann macht Shacito mit seinen Kriegern vielleicht kehrt.« Erwartungsvoll schaute er Jivaro und Jed Hawkins an.

Er bekam keine Antwort. Jivaro warf ihm nur einen kalten Blick zu und richtete dann seine Augen auf die heranjagenden Apachen.

Die Hufe der Mustangs hämmerten den hartgebrannten Boden. Gellendes Kriegsgeschrei erschallte. Dunkle, mit weißen Strichen bemalte, von schwarzen Haarmähnen umflatterte Gesichter tauchten aus dem wallenden Staub auf. Waffenstahl blitzte. Die Apachen erreichten bald den Fuß des Hügels.

»Reitet weiter!«, rief da Old Jed. »Ich versuche, sie aufzuhalten.«

Er trieb seinen Braunen hinter einen mannshohen Kreosotstrauch, sprang aus dem Sattel und holte ein mit Sprengpulver gefülltes Kupferrohr aus der Packtasche.

Es war die letzte Pulverstange, die sie noch besaßen. Mit den anderen hatten sie zwei Wagenladungen Springfieldgewehre in die Luft gesprengt, damit diese den Apachen nicht in die Hände fallen konnten. Das war auch der Grund, warum diese wilde Horde so scharf hinter ihnen her war.

»Verschwindet schon!«, drängte der alte Totengräber.

Jivaro nickte. Er dachte jetzt vor allem an Selma Braddock, die mit bleichem, schmutzverkrustetem Gesicht auf ihrem Pferd saß, die blauen Augen vor Angst geweitet. Es musste alles getan werden, um sie in Sicherheit zu bringen.

Er warf noch einen ernsten Blick auf Old Jed, dann wurden die Pferde erneut angetrieben.

Old Jed blieb auf dem Hügelkamm zurück. Er zog sein Messer aus dem Gürtel und schnitt die an der Pulverstange befestigte Lunte so kurz ab, dass sie nur noch zwei Handbreit aus dem Rohr herausragte.

Dann flammte ein Streichholz auf. Hawkins hielt es an die Zündschnur, die sofort zu zischen begann. Er handelte völlig ruhig und überlegt, genau wissend, was jetzt von ihm abhing. Ging die Sache schief, gab es für ihn selbst keine Rettung mehr und würden auch seine Freunde und das Mädchen verloren sein.

Die Apachen stürmten bereits den Hang herauf. Sie wussten nicht, dass der Alte auf der Anhöhe zurückgeblieben war. Als sie es begriffen, flog ihnen bereits das in der Sonne funkelnde Kupferrohr entgegen.

Es landete vor den ersten Reitern in halber Höhe des Hanges und explodierte schon eine Sekunde nach dem Aufprall mit einem entsetzlichen Knall. Sand und Steine wurden in die Höhe geschleudert. Zudem gab es einen grellen Feuerblitz.

Mehrere Reiter wurden von der Druckwelle zu Boden geworfen. Die Mustangs der nachfolgenden Krieger bäumten sich erschrocken wiehernd auf oder prallten gegen die vorderen Tiere. Im Nu geriet der Pulk ins Stocken. Schreie erklangen, die jedoch im Nachhall der Explosion fast untergingen. Das Durcheinander von Menschen und Pferdeleibern versank hinter einer wabernden Staubwand.

Auch Shacito war samt seinem Mustang zu Boden geschleudert worden. Rings um ihn herum prasselten die Steine hernieder.

Als sich der Staub allmählich verzog, rappelte er sich wieder auf. Wütend schüttelte er die Faust und stieß einen wilden Racheschrei aus.

Doch da saß Old Jed bereits wieder auf seinem Pferd, zog es herum und trieb es heftig an, um seinen Gefährten zu folgen. Sie waren mit den Gefangenen schon ein schönes Stück voraus und hatten es nicht mehr weit bis zur Stadt.

Vor den ersten Häusern drehte sich Jivaro im Sattel um und sah den Freund zu seiner Erleichterung nachkommen. Die Indianer hingegen waren nicht mehr zu sehen. Sie hatten offenbar aufgegeben.

Die Explosion war in Silver City nicht ungehört geblieben. Mehrere Leute tauchten am Stadteingang auf und blickten den staubbedeckten Reitern forschend entgegen. Sie alle wollten wissen, was der heftige Knall zu bedeuten hatte.

Jivaro und seine Begleiter ritten aber nicht gleich in die Stadt hinein, sondern warteten vor den ersten Gebäuden auf Old Jed, der jetzt verwegen grinsend nachkam.

»Das hast du prima hingekriegt, Alter!«, rief Larry Cain ihm entgegen. »Alle Achtung, Mann! Ich dachte nicht, dass du die roten Halsabschneider aufhalten könntest.«

Jivaro grinste nur. Seine Erleichterung darüber, dass auch der Freund sich retten konnte, war ihm nicht anzumerken. Sie blickten alle noch mal zu dem Hügel zurück, wo eine über dem Grat hängende Staubwolke den Rückzug der Apachen verkündete.

Dann wurden die Pferde weitergetrieben.

Die Main Street war von Neugierigen gesäumt. Auch aus Fenstern und Türen blickten Stadtbewohner heraus. Jeder konnte erkennen, dass diese Reiter die Hölle hinter sich hatten.

Die Pferde schwankten bereits. Müde schleiften sie die Hufe durch den knöcheltiefen Staub der Fahrbahn. Sie hatten Schaum vor den Nüstern, und ihre mit Schweiß und Staub verkrusteten Felle waren an der Brust und den Flanken mit weißen Flocken bespritzt.

Die Reiter sahen nicht besser aus. Die sonnenverbrannten Gesichter der Männer waren bartüberwuchert, ihre Augen vom Staub entzündet. Sie waren sattelwund, verdreckt und zum Umfallen müde. Selma Braddock ebenso. Man sah ihr an, dass sie sich kaum noch im Sattel halten konnte. Strähnig hingen ihr die goldblonden Haare auf die nach vorne gesunkenen Schultern. Sie alle hatten seit mehr als achtundvierzig Stunden nicht mehr geschlafen.

Aber sie hatten es geschafft. Sie waren den Apachen entkommen und waren hier in Sicherheit.

Nun wollten Jivaro und Old Jed ihre Gefangenen zum Sheriff bringen.

»Das sind doch Dunleavys Leute«, sagte John Peckinpah. Der Sheriff von Silver City stand vor seinem Office, vor dem der Reitertrupp angehalten hatte, und blickte von den gefesselt auf ihren Pferden sitzenden Frachtfahrern auf Selma Braddock und von ihr auf Jivaro und den alten Totengräber.

»Genau richtig«, bestätigte Old Jed, indem er ächzend aus dem Sattel rutschte. »Sperren Sie nur gleich Ihre Zellen auf, Sheriff. Das ist der Platz, wo diese Hundesöhne hingehören.«

Peckinpah, groß, hager und hakennasig, zog seine Stirn kraus.

»Ich soll diese Männer verhaften? Warum?«

»Weil es ganz üble Halunken sind. Den Apachen, die hinter uns her waren, denen wollten sie zweihundert Gewehre verkaufen.«

»Solche hier«, fügte Jivaro hinzu. Er war ebenfalls abgestiegen und hielt Peckinpah einen Springfield-Repetierer entgegen, den er als Beweisstück mitgebracht hatte. »Sie haben doch noch die Gewehre, die ich Ihnen vor mehr als einer Woche zur Aufbewahrung übergab?«

»Klar.« Der Sheriff nickte, griff nach dem Gewehr und betrachtete es mit gefurchter Stirn.

»Es scheint haargenau das gleiche Modell zu sein«, brummte er, als er wieder hochblickte.

»Das ist es auch.« Jivaro half Selma aus dem Sattel. Sie trat taumelnd in den Schatten des Vorbaus und stützte sich gegen die Pferdestange.

»Wir können die Waffen zur Sicherheit noch vergleichen. Für mich besteht aber kein Zweifel mehr. Ich denke, dass wir uns über alles Weitere in Ihrem Office unterhalten. Oder haben Sie nicht die Absicht, die vier Kerle einzusperren?«

»Wieso?«, fragte Peckinpah.

»Es könnte sein, dass Sie sich Ärger ersparen wollen.«

»Quatsch! Es fällt mir nur schwer, zu glauben, dass Dunleavys Frachtfahrer mit den Apachen so schmutzige Geschäfte machen sollen.«

»Bereits gemacht haben«, verbesserte Jivaro. »Ein Teil von Shacitos Kriegern ist ja längst mit solchen Springfields ausgerüstet. Diesmal sollten sie gar zweihundert Stück davon bekommen. Zweihundert Gewehre, die in den Frachtwagen versteckt waren. Wir haben sie mit eigenen Augen gesehen.«

»Und mit eigener Hand vernichtet«, ergänzte Old Jed.

Peckinpahs Schnurrbart zuckte. Seine Augen richteten sich auf das Mädchen.

»Haben Sie die Gewehre auch gesehen?«

»Ja, das habe ich, Sheriff. Sie sollten am Apachen-Pass an die Indianer übergeben werden.«

»Genügt Ihnen das?«, fragte Jivaro. »Oder muss ich Ihnen erst noch sagen, dass die Schufte auch Miss Braddock an die Apachen ausliefern wollten? Wenn Sie die Gefangenen nicht übernehmen wollen, bringen wir sie gleich nach Fort Bayard. Die paar Meilen werden wir auch noch schaffen, wenn wir frische Pferde ...«

»Bringt sie rein!«, unterbrach ihn Peckinpah.

»All right.« Jivaro grinste. »Einer ist verwundet, wie Sie sehen. Steckschuss in der Schulter. Wir haben ihm das Blei unterwegs nicht rausholen können.«

Peckinpah musterte Blackshaw, der mit schmerzverzerrtem Gesicht im Sattel hockte.

»Wann hat er es verpasst gekriegt?«

»Vor zwei Tagen.«

»Dann ist es höchste Zeit für ihn, dass er es loswird. Sonst stirbt er an einer Bleivergiftung. – Los, Leute, holt einer den Doc!«, wandte sich Peckinpah an die Schaulustigen.

Die Gefangenen wurden von den Pferden geholt und ins Sheriff Office geführt. Mit finsteren Gesichtern betraten sie das Haus. Murrel und Flechter fluchten. Blackshaw stöhnte und verlangte, gestützt zu werden.

»Ach, du schaffst es schon«, brummte Old Jed. »Geh nur weiter!«

»Setz dich auf den Stuhl da!«, befahl Sheriff Peckinpah, als sie im Office angelangt waren. »Sie passen auf ihn auf!«

Das galt Jed Hawkins. Der Alte nickte, setzte sich auf die Schreibtischkante und ließ Blackshaw der sich ächzend in einen Stuhl fallen ließ, in die Mündung seines Revolvers blicken.

Jivaro und Larry Cain halfen dem Sheriff, die drei übrigen Gefangenen ins Jail zu bringen. Zehn Zoll starke Ziegelmauern trennten die drei Zellen voneinander. An der Vorderseite befand sich ein stabiles Eisengitter, in dem jeweils eine mit einem starken Schloss versehene Tür eingelassen war. Nur eine der Zellen war belegt.

Murrel und seine Freunde wurden in die hinterste Zelle gebracht. Kreischend schloss sich hinter ihnen die Gittertür, und John Peckinpah drehte außen den Schlüssel herum.

»Ihr Gehilfe hat wohl frei?«, erkundigte sich Jivaro, als sie durch den Gang vor den Zellen ins Office zurückgingen. Den einzelnen Gefangenen in der ersten Zelle streifte er mit einem flüchtigen Blick.

»Ich hab keinen mehr«, antwortete Peckinpah.

»Sie sind ganz allein?«

»Ja, verdammt! Und jetzt kommt ihr daher und müsst mir Arbeit machen!«

»Tut mir leid.« Jivaro grinste.

Peckinpah ließ die Verbindungstür offen. Er blickte kurz auf Selma, die ebenfalls eingetreten war, dann ging er nach vorne und schloss trotz der Hitze die Tür, um die Neugierigen fernzuhalten.

Danach bot er Selma einen Platz an.

»Und jetzt erzählt mal!«, brummte er.

Jivaro übernahm die Berichterstattung. Peckinpah hörte ihm aufmerksam zu und unterbrach ihn mit keiner einzigen Zwischenfrage. Er blickte nur hin und wieder auf Old Jed, Larry und das Mädchen, die immer wieder bestätigend nickten.

Als Jivaro geendet hatte, herrschte sekundenlang ein Schweigen im Raum. Nur das Summen der Fliegen war zu hören.

Die Miene des Sheriffs war sehr ernst geworden. Er blickte von einem zum andern, bis seine Augen an Jed Hawkins hängenblieben.

»Deshalb also sind Sie aus der Stadt verschwunden«, sagte er.

»Ja, deshalb«, entgegnete der alte Totengräber mit einem verschmitzten Grinsen. »Ich bin dem Treck heimlich gefolgt, um Jivaro beizustehen. Aber ohne Larry Cain hätten wir es letzten Endes nicht geschafft. Wenn er uns gegen die Bande nicht geholfen hätte, würden wir jetzt nicht vor Ihnen stehen.«

»Trotzdem muss ich ihn festnehmen«, sagte Peckinpah und wandte sich Larry zu. »Ob Sie wieder auf freien Fuß gesetzt werden, wird der Kommandant von Fort Bayard entscheiden.«

»Einverstanden, Sheriff.« Larry lieferte freiwillig seine Waffen ab.

Dann ließ er sich von Peckinpah ins Jail abführen.

»Wir lassen dich nicht im Stich!«, rief Jivaro ihm nach. »Kopf hoch, Junge, du kommst bestimmt bald wieder raus.«

Der Blonde blickte über die Schulter zurück und grinste. Sein Blick galt aber vor allem Selma Braddock.

Dann ging er weiter.

»Nein, nicht in die mittlere Zelle!«, sagte Sheriff Peckinpah. »Die brauche ich für Blackshaw. Du kommst zu dem alten Gauner in die erste hier.«

»Beleidigen Sie mich nicht, Sheriff!«, rief der Gefangene, der tabakkauend am Gitter stand. »Es ist kein Verbrechen, wenn man nimmt, was einem die Leute freiwillig geben. Eher ist es eines, einen so harmlosen Menschen einzusperren.«

»Der Teufel soll dich holen, Pinter!«, knurrte John Peckinpah. »Geh zur Seite, damit ich die Tür öffnen kann.«

Der alte Vagabund trat zurück. Dass er ein solcher war, sah man auf den ersten Blick. Kein Kleidungsstück, das er trug, passte zu dem anderen; das eine war zu groß, das andere zu klein. Lauter Sachen, die er geschenkt bekommen oder sich aus Weggeworfenem zusammengesucht hatte. Seine Stiefel waren aufgerissen, sein Bart struppig und zerzaust und die spärlichen Kopfhaare zottelig. Eine bläulich angelaufene Nase ragte wie ein Erker aus seinem zerfurchten, listig wirkenden Gesicht. Alles in allem war er eine reichlich verwilderte Erscheinung, die eine frappierende Ähnlichkeit mit einer Vogelscheuche besaß.

»Nur rein in die gute Stube!«, rief er Larry Cain kichernd zu. »Ich bin froh, dass ich endlich Gesellschaft kriege.«

Jivaro hatte zwei Tage bevor er mit Dunleavys Treck in Richtung Tucson aufgebrochen war, Selma Braddock vor einem Rudel Apachen gerettet und dabei drei Gewehre erbeutet. Springfields, die Sheriff Peckinpah unter Verschluss genommen hatte. Eines von diesen Gewehren holte der Sheriff jetzt aus seinem Waffenschrank und legte es nach genauer Betrachtung neben das von Jivaro mitgebrachte Beweisstück auf den Schreibtisch, griff nach dem zweiten Gewehr und sah sich auch dieses nochmals genau an.

Die beiden Springfields glichen sich wie ein Ei dem anderen. Beide waren abgenutzt, aber noch gut erhalten. Es waren gebrauchte Waffen, Gewehre, die schon einen Besitzer gehabt haben mussten.

»Wirklich komisch«, sagte Peckinpah kopfschüttelnd. »Die Schießprügel haben sogar die gleiche Seriennummer.«

»Das bedeutet, dass sie aus ein und derselben Quelle stammen«, meinte Jivaro.

Peckinpah legte auch das zweite Gewehr wieder hin und nickte.

»Aber aus welcher?«

»Das möchte ich auch gern wissen. Meiner Ansicht nach sind es Militärkarabiner.«

»Gewehre, die der Armee gestohlen wurden?«

»Oder sonst wie abhandenkamen. Hat es in dieser Gegend mal einen Überfall auf einen Waffentransport gegeben?«

»Nein, da ist mir nichts bekannt«, antwortete Peckinpah.

»Dann muss die Armee die Gewehre verkauft haben. Billig abgestoßen, weil man neue anschaffte. Könnten Sie sich das vorstellen?«

»Hm.« Der Sheriff kratzte sich am Adamsapfel. »Nicht ganz, möchte ich sagen. Es werden zwar in jedem Fort immer wieder alte Gewehre ausrangiert, aber die Armee verkauft sie im Allgemeinen nicht an Privatleute. Schon gar nicht an solche, von denen man annehmen kann, dass sie ein schmutziges Geschäft damit machen. Es sei denn ...«

»Ja?«

»Es gibt natürlich schwarze Schafe in der Armee. Leute, denen ihr Sold nicht genügt und die sich mit solchen Schiebereien extra eine Stange Geld verdienen wollen.«

»Aber nicht jeder kommt da ran, nicht wahr?«

»Nein, Jivaro. Es muss dies schon ein Offizier oder Unteroffizier sein. Der einfache Soldat besitzt kaum die Möglichkeit, eine größere Menge alter Gewehre abzuzweigen.«

Nach diesen Worten richtete der Sheriff seinen Blick auf Blackshaw, der finster vor sich hinstarrte.

»Von wem habt ihr die Springfields bekommen?«, fragte er scharf.

Blackshaw schwieg.

»Von wem?«, bohrte Peckinpah nach.

Der verwundete Waffenschmuggler verzog nur das Gesicht.

»Du willst wohl nicht reden, was? Aber damit wirst du nicht durchkommen«, knurrte Sheriff Peckinpah. »Wenn du den Schuft deckst, der euch die Waffen geliefert hat, wirst du deine Lage nur verschlechtern.«

Blackshaw beeindruckte das nicht. Er machte eine gelangweilte Miene.

»Wahrscheinlich stammen die Gewehre aus Fort Bayard«, sagte Jivaro.

»Haben Sie dafür Beweise?«

»Nein, Sheriff. Es gibt nur gewisse Verdachtsmomente. Aber es ist kein Problem, das herauszufinden. Ich meine, es wird leicht festzustellen sein, ob in Fort Bayard alte Gewehrbestände fehlen.«

Peckinpah nickte und wandte sich wieder an Blackshaw.

»Hat Mr. Dunleavy gewusst, was ihr treibt?«

»Nein, zum Teufel!«

»Er ist also nicht euer Auftraggeber?«

»Verflucht, wo denken Sie hin?«, fauchte Blackshaw. »Nein, gar nichts weiß er davon!«

»Wirklich nicht?«

»Wenn ich es Ihnen sage! Wir ...« Der Gefangene sprach nicht weiter, sondern verzog das Gesicht, als ob er plötzlich arge Schmerzen hätte.

»Meine Schulter«, jammerte er. »Wo bleibt denn der Doc? Ich will endlich behandelt werden!«

»Der Doc wird schon kommen«, sagte Peckinpah. »Er hat schließlich auch noch andere Patienten.«

»Geben Sie mir wenigstens einen Schluck Whisky!«