8,99 €

Mehr erfahren.

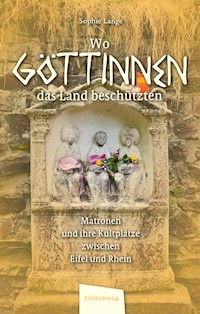

- Herausgeber: Eifelbildverlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Wiederauflage des hochgeschätzten Klassikers von Sophie Lange! Während die Weltreiche der Antike von mächtigen Göttern beherrscht wurden, verehrte die keltische und germanische Landbevölkerung westlich des Rheins regionale Schutzgöttinnen. Die Menschen baten sie um Fruchtbarkeit und um Schutz für sich selbst, ihre Familien und ihre Heimat. Die römischen Besatzer übernahmen diese einheimischen Gottheiten, die sie »Matronae« nannten, und schufen an besonderen Orten in der Eifel und im Rheinland kleine Tempelanlagen mit Altären aus Stein. Dort sind drei traditionell gekleidete Frauen aus drei Generationen dargestellt: Mutter, Tochter und Großmutter. Nach wie vor bergen die Matronen viele Geheimnisse, und bis heute geht von den Orten ihrer Verehrung ein magischer Reiz aus. In dieser umfassenden und kenntnisreichen Betrachtung widmet sich die Autorin dem Matronenkult in seinen verschiedenen Ausprägungen, von seinen Ursprüngen bei den Kelten und Germanen hin zu seinem Bedeutungswandel durch das Aufkommen des Christentums, und seinen Spuren in der rheinischen Sagenwelt. Ihr besonderes Interesse gilt dabei den regionalen Fundstellen von Matronenheiligtümern, die noch heute von dem tiefgreifenden Einfluss der Beschützerinnen zeugen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Wo Göttinnen das Land beschützten

Matronen und ihre Kultplätze zwischen Eifel und Rhein

Sophie Lange

Inhalt

Prolog

Im Tal der wogenden Nebel

I. Als Matronen noch Göttinnen waren

Das Wort Matrone

Urreligionen und die große Göttin

Religionen der Kelten, Germanen und Römer

Bildwerdung der Matronen

Kleidung und Aussehen

Opfergaben

Die göttliche Dreiheit

Symbolik der Attribute und Opfergaben

Die Beinamen der Matronen

Christentum: Das Ende der Urreligionen

Juffern in der Sagenwelt

Wesen und Zuständigkeit der Matronen

II. Matronentempel und Fundstätten von Weihesteinen

Das Heiligtum der Matronae Aufaniae bei Nettersheim

Das Zülpicher Land

Pesch/Nöthen und das Vacalli-Gebiet

Zingsheim und das Euskirchener Land

Epilog

Was der Wind erzählt

Prolog

Die Autorin vor den Matronensteinen in Nettersheim, alter Standplatz

Wenn ich Gruppen zu den gallo-römischen Matronentempeln in Nettersheim und Nöthen/Pesch führe und über die Göttinnen der Vergangenheit berichte, fragt mich im Laufe der Exkursion fast immer jemand: »Wie kamen Sie eigentlich zu den Matronen?« Darauf gibt es meinerseits eine ganz klare Antwort: »Ich bin nicht zu den Matronen gekommen, die Matronen kamen zu mir.« Manchmal erzähle ich dann, wie alles anfing.

Im Tal der wogenden Nebel

1Es war an einem Junitag, so nach 1970. Wir hatten Ferienkinder zu Besuch und unternahmen jeden Tag etwas; wanderten durch den Wald, radelten zu Nachbarorten, machten Picknick. Heute hatten unsere Kinder einen besonderen Wunsch: »Wir möchten eine Nachtwanderung machen.« Davon waren auch die Ferienkinder begeistert.

Kurz vor 22 Uhr brach ich mit den Kindern auf. Unsere Hündin begleitete uns. Vorsichtshalber nahmen wir eine Taschenlampe mit. Als wir aus dem Haus gingen, waren die Kinder aufgeregt und ausgelassen. Von Müdigkeit keine Spur! Sobald wir das Dorf hinter uns gelassen hatten, wurden sie ruhiger. Auch die Hündin, die bis jetzt ungeduldig an der Leine gezerrt hatte, ging nun brav bei Fuß.

Es war ein schöner Abend, mild und friedlich. Sanft ging die Abenddämmerung in die Nachtdunkelheit über. Der Mond stand voll am Himmel; Sterne waren jedoch nicht zu sehen. Wir stiegen von der Nettersheimer Höhe hinab ins Schleifbachtal und warfen dabei einen Blick nach rechts auf den Resterberg und den Galgenstrunk. Bereits von der Höhe aus sahen wir, dass feine Nebelschwaden das Tal durchzogen. Als wir weitergingen, schien es, als ob der Abendnebel uns entgegen kroch. Schon bald hatten uns die kühlen, feuchten Schleier erreicht, wallten um uns herum und hüllten uns schließlich ganz ein. Der Nebel schluckte jedes Geräusch; selbst unsere Schritte waren nicht mehr zu hören. Wir rückten näher zusammen.

Mir wurde ganz eigentümlich zumute. Es war mir, als ob ich auf federleichten Wolken ging, auf wolligweicher Watte. Die Erde hatte sich aufgelöst, zumindest hatte ich den Boden unter den Füßen verloren. Und auch mein Körper löste sich langsam auf; er war kaum noch vorhanden. »Lasst uns zurückgehen«, sagte ich mit belegter Stimme. Doch davon wollten die Kinder nichts wissen. So marschierten wir weiter und bogen unten nach rechts in den Talweg ein, der entlang des Schleifbachs in Richtung Marmagen zu den Quellen des Baches führt. Eingeschlossen wurden wir von den kleinen Anhöhen zu beiden Seiten.

Auch die Kinder wurden von der geheimnisvollen Atmosphäre eingefangen. »Unheimlich!« flüsterten sie und die Kleinste meinte: »Ich sehe Feen, da unten am Bach!« Alle schauten gebannt in die Richtung, nur der Größte blieb unbeeindruckt. »Das ist der Nebel, der wallt und wogt hin und her und das sieht dann aus wie irgendwelche nebelhafte Gestalten.«

Sonnenuntergang im Schleifbachtal

Ich schritt noch immer wie auf Wolken. Mir war schwindlig, alles drehte sich, und ich befürchtete, einfach umzukippen. Ich atmete tief durch. Langsam wurde mir bewusst, dass ich zwar das Gefühl hatte, das Gleichgewicht zu verlieren, aber dass ich doch nicht umfiel, nur etwas wankte und schwankte. Irgendetwas hielt mich aufrecht. Das beruhigte mich.

Beim Weitergehen durch das kleine Tal versuchte ich herauszufinden, was die unheimliche Stimmung hervorrief. Nicht nur der immer dichter werdende Nebel am Bach jagte mir kalte Schauer über den Rücken, sondern auch der Hügel zu unserer linken Seite strahlte etwas Geheimnisvolles aus.

Es wurde dunkler und dunkler im Tal der wogenden Nebel. Der Mond war hinter dem langgestreckten Hügelrücken untergetaucht. Die Hügelkuppe wurde jedoch von einem zarten Licht erhellt, das jedoch nicht von oben kam, sondern in Form von Erdstrahlen aus dem Boden hervordrang. Ich blieb stehen und schaute fasziniert nach oben. Obwohl ich noch nie auf dieser Hügelspitze gewesen war, schien es mir, dass ich dort etwas finden könnte, was ich vor langer Zeit verloren hatte und schon seit Ewigkeiten suchte. Ein unfassbares Sehnen, gepaart mit einer tiefen Traurigkeit, ergriff mich. Was hatte ich verloren? Konnte ich das Mysteriöse wiederfinden? Oder war es greifbar nahe und doch nicht greifbar?

Bei diesem Gedanken geschah es: Urplötzlich sprang mich von hinten etwas an, genau in den Nacken, dort, wo die Angst hockt. Ich schrie auf und schlug voll panischer Angst wild um mich. Da spürte ich, dass etwas meine linke Wange streifte, wie eine eisige Geisterhand, wie ein gespenstiger Schatten. Ich stand wie erstarrt, mit offenem Mund, konnte keinen Schritt mehr weitergehen, weder vor noch zurück. »Komm, wir gehen zurück!« sagte eines der Kinder ängstlich. Aber zurück wollte ich auf keinen Fall. Von hinten hatte mich doch das Unfassbare angesprungen!

Unser Großer nahm die Taschenlampe und beleuchtete mich von oben bis unten, von hinten und vorne. »Da ist nichts. Was hast du denn?« fragte er cool. »Irgendetwas hat mich gestreift!« erklärte ich zitternd. »Sicher ein Nachtvogel!« meinte er. »Vielleicht!« sagte ich. Die Hündin zog energisch an der Leine. Weiter, weiter!

Eigentlich wollten wir noch das Thomaswäldchen durchstreifen. Aber ohne Worte waren wir uns einig, dass wir nicht in den dunklen Waldweg einbiegen wollten. So strebten wir wieder der Höhe zu, von der wir gekommen waren. Als wir das Tal verließen, wurde mir besser. Das Schwindelgefühl ließ nach. Die Erde wurde wieder fest, bodenfest und sicher tragend.

Bald hatten wir den Weg auf der Höhe erreicht. Ich schaute zur gegenüberliegenden Seite. Vom Schleifbach und vom Tal war nichts zu sehen. Er war, als ob das Tal überhaupt nicht existierte. Zwischen dem geheimnisvollen Hügelzug und uns war gähnende Leere, ein graues Nichts, ein unendliches Meer von Nebeltränen – und doch waren wir durch dieses Tal geschritten.

Auf der anderen Seite sahen wir die Marmagener Strasse und Scheinwerferlichter von Autos. Dort war alles ganz normal. Der Mond stand nun wieder hell und rund am Himmel. Sterne funkelten. Immer mehr wurden sichtbar. Die Kinder versuchten, sie zu zählen, gaben aber schon bald lachend auf. »Tausend und Abertausend Millionen!« wurden sie sich über die Anzahl einig. Fröhlich ging es nach Hause. »Das war schauerlich schön, unheimlich, gespensterhaft«, erzählten sie noch tagelang.

Auch mich beschäftigte der Abend noch lange. So ein Gefühl der Auflösung hatte ich noch nie gespürt. Beim nächsten Besuch beim Arzt erzählte ich von meinem abendlichen Schwindelgefühl. »Ich verschreibe Ihnen ein paar Kreislauftabletten«, sagt er und zückte den Rezeptblock.

Ein halbes Jahr später. Wir saßen gemütlich bei einer Weihnachtsfeier zusammen. Der Nettersheimer Heimatforscher F. Jakob Schruff erzählte. Ich hörte ihm fasziniert zu. Er sprach leise, flüsterte fast: »Im Felsenmeer oberhalb des Rosentals habe ich einmal vor Weihnachten, zur Wintersonnenwende, eine ganze Nacht zugebracht. Was ich da erlebt habe, glaubt mir niemand.« Erst nach wiederholtem Nachfragen berichtete er von einer wilden Schlacht zwischen Kelten und Römern, von einem chaotischen Getöse und Gedröhne, von vielen Toten auf beiden Seiten. »Ich habe es genau gesehen«, betonte er, »und ich bin fest davon überzeugt, dass zur Römerzeit eine wichtige Schlacht hier bei Nettersheim stattgefunden hat – und dass die Seelen der gefallenen Krieger dort noch herumspuken.« Ich glaubte es ihm. »Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, dann kann man in die Vergangenheit zurückfinden«, erklärte er mir. »Es gibt Menschen, die ein Gespür für längst vergessene Ereignisse und für magische Plätze haben«, schloss er, »sie erleben etwas Geheimnisvolles, Unerklärbares, wissen aber nichts mit diesem seltsamen Empfinden anzufangen.«

«Kreislauftabletten!« sagte ich. Als er mich erstaunt ansah, erzählte ich ihm von meinem Erlebnis im Schleifbachtal und dass es mir da ganz komisch gewesen sei. »Wann war das denn?« fragte er interessiert. »Im Juni«, antwortete ich. »Vielleicht zur Sommersonnwende? Zum Sommeranfang?« fragte er weiter. Ich zuckte die Schultern. So genau wusste ich es nicht. Aber es konnte die Zeit des längsten Tages und der kürzesten Nacht gewesen sein. »Die Stelle, wo das passiert ist, müssen Sie mir einmal zeigen, ganz genau zeigen«, sagte er schließlich.

Einige Tage später gingen wir ins Schleifbachtal. Jetzt, am helllichten Tag, hatte das Tal gar nichts Geheimnisvolles. Ich deutete auf den Hügelhang, der mir so verzaubert erschienen war. Auch jetzt spürte ich eine mystische Anziehungskraft. Mein Begleiter sagte nichts, nickte nur mehrmals vielsagend.

Erst später, bei ihm zu Hause, berichtete er mir von dem Matronentempel, den man im Jahre 1909 auf dem Hügelhang, der sogenannten Görresburg, freigelegt hatte, über den man dann aber im wahrsten Sinne des Wortes Gras hatte wachsen lassen. Nichts mehr war dort von einem antiken Bauwerk zu sehen. Und er berichtete von den gütigen Göttinnen, die so inbrünstig von den Einheimischen und den römischen Legionären verehrt wurden. »Was Sie da berührt hat, ist wohl klar«, meinte er schmunzelnd. »Die Matronen. Die Göttinnen aus nebelhafter Zeit wollen wohl, dass Sie sich ein bisschen um sie kümmern.« Er kramte in seinen Unterlagen und gab mir einige Berichte über die göttliche Triade.

Mein Interesse war geweckt und als 1976 der kleine Tempel in seinen Grundmauern wieder freigelegt und nachgebaut wurde, verfolgte ich alles mit großer Wissbegierde. Dass der Tempel der Matronae Aufaniae auf die Zeit der Sommersonnenwende ausgerichtet ist, entdeckte ich jedoch erst viele Jahre später.

»So war es«, erkläre ich meinen Exkursionsteilnehmern. »Ich bin nicht zu den Matronen gekommen, die Matronen kamen zu mir – wohl zufällig.« War ich rein zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen? Zu Sommerbeginn im Tal der wogenden Nebel, dort, wo Göttinnen einst das Land beschützten? Oder war alles doch kein Zufall?

1Sophie Lange: Im Tal der wogenden Nebel. In Ralf Kramp, Manfred Lang: Abendgrauen, Elsdorf 1999, S. 171–175

Als Matronen noch Göttinnen waren

Wer mit offenen Augen das Land zwischen Eifel und Rhein durchstreift, stößt wiederholt auf steinerne Denkmäler mit drei Frauengestalten. Diese Relikte aus vergangenen Zeiten sind meist durch Zufall ans Tageslicht gekommen. Manche Monumente (wenn auch nur als Abgüsse) stehen noch an ihren ursprünglichen Plätzen in einem ehemaligen Tempel, andere demonstrieren Denkmalcharakter an Touristenorten. Wieder andere sind erst nach genauem Hinsehen an oder in alten Kirchen zu entdecken. Die meisten findet man natürlich in Museen.

Die drei Damen, die in Stein geschlagen die Jahrhunderte überlebt haben, sitzen innerhalb einer Nische auf einer Bank. Ihre Haltung ist voller Würde, so dass der Eindruck des Thronens entsteht. Die Frauen sind mit wallenden Gewändern bekleidet, die beiden äußeren tragen große Hauben, die mittlere lässt ihr Haar offen auf die Schultern fallen. Es ist ein Halsschmuck zu erkennen, der oftmals die Form einer Mondsichel hat.

Im Schoß tragen die Frauen vorwiegend Schalen mit Früchten. Mit den Händen schützen sie die Gaben der Erde, aber sie beschützen auch die Kraft ihres Schoßes, der gleichzeitig der Schoß der Erde und der Schoß aller Dinge ist. In sich selbst ruhend, scheinen sie ein längst verloren gegangenes, geheimes Wissen zu hüten.

Eine jede der drei Frauen sitzt für sich allein und scheint ganz in sich selbst versunken zu sein – und doch ist die Dreiheit eine Einheit, eine göttliche Einheit. Denn einst erfuhren die drei Frauen als Matronen in unserem Land große Verehrung. Sie halfen all denen, die mit ihren Sorgen und Nöten zu ihnen kamen und segneten das Land, das ihrer Obhut anvertraut war.

Große Göttermutter (Köln)

Matronen-Göttin (Nettersheim)

Marienstatue (Tongeren)

Matronen-Nachbildung, Pappmaché (Marianne Pitzen, Frauenmuseum Bonn)

Das Wort Matrone

Der Begriff Matrone ist zwar heute noch im deutschen Sprachgebrauch bekannt, verschwindet aber immer mehr aus unserem Wortschatz. Bei Befragungen assoziieren die meisten die Matrone mit einer älteren Frau, die schwer an der Last der Lebensjahre und der Schwere ihres Körpers zu tragen hat. Der Matrone wird unterstellt, dass sie ihre Position als eigenmächtige Hausvorsteherin nicht an ihre inzwischen erwachsenen Kinder abtreten will und dass sie die Hausbewohner tyrannisiert, allerdings nicht durch Worte oder Taten, sondern allein durch ihre matronale Haltung. Und doch schimmert bei dem Wort Matrone auch heute noch etwas von Macht und Magie der weisen Alten durch. Das lateinische Wort matrona meint jedoch ausschließlich eine einflussreiche, verehrungswürdige Dame, deren Lebenserfahrung und Weisheit gefragt ist. Bei den Römern bestimmte die »matrona« als Vorsteherin des Hauses auch die religiöse Ausübung. Die Gottheit der Hausherrin war für Familie, Kinder, Hausangestellte und Sklaven bindend.

Hohlweg von dem Matronentempel Görresburg in Nettersheim zum Schleifbachtal

Gebräuchlich war das Wort Matrone auch in Bezug auf heilige Frauen, die als Jungfrauen, Witwen und Matronen unterschieden werden. Die heiligen Matronen waren Frauen, die im Stande der Ehe starben. Sie stellen den kleinsten Prozentsatz in der Schar der weiblichen Heiligen. Es scheint also gar nicht so einfach zu sein, gleichzeitig verheiratet und heilig zu sein.

Verschwunden aus unserem Wortschatz ist die Bezeichnung Matrone für den Begriff Beschützerin. Die Schutz-Matrone wurde während einer frauenfeindlichen Sprachentwicklung zur Schutz-Patronin. In dieser Wortvergewaltigung bestimmt allein das Anhängsel »in« die Weiblichkeit.

Weit zurück führt der Weg in die Zeit, als Matronen noch Göttinnen waren. Unter dem Sammelbegriff Matronen wurden sie von den Römern verehrt, die von der einheimischen Bevölkerung die religiöse Vorstellung von drei segenspendenden, weiblichen Wesen übernommen hatten. Vor allem Legionäre und zugewanderte Bevölkerungsgruppen stifteten den drei Schutzgöttinnen steinerne Altäre.

Urreligionen und die große Göttin

Seit Urtagen ist Religion die geistige Lebensform der Menschheit. Schon in Urzeiten waren nomadisierende Jägerinnen und Sammlerinnen sich sicher, dass neben der sichtbaren eine unsichtbare Welt existiere, deren übernatürliche Wesen das Leben auf der Erde schaffen, beschützen, aber auch bedrohen und vernichten konnten. Damit diese allmächtigen Kreaturen den Menschen gut gesonnen waren und blieben, mussten die Menschen ihnen mit Anrufungen, Gebeten, Opfern und Feiern huldigen.

Urreligionen waren stets Naturreligionen. Der Kreislauf von Werden, Wachsen und Vergehen sowie der Rhythmus der Jahreszeiten bestimmten das praktische und geistige Leben. Die Menschen beobachteten den Lauf der Sonne, den Stand des Mondes und der Gestirne, erkannten Gesetzmäßigkeiten und feierten in Ritualen die Allmacht des Kosmos an bestimmten Sonnentagen und in markanten Mondnächten. Sie zeigten große Ehrfurcht vor den göttlichen Geheimnissen und vor den Urgewalten der Natur.

Da religiöse Vorstellungen sich oftmals unabhängig voneinander über weite Gebiete ausbreiteten, spielten beispielsweise pfeilerartige Steine – Menhire genannt – in weiten Gebieten Europas als Kultobjekte, Sichtzeichen und Kalendersteine eine bedeutende Rolle. Der Brauch drang von Westen auch in das linksrheinische Gebiet, und so standen vorwiegend auf Anhöhen auch hier Menhire.

Aus unterschiedlichen Zeiten und von verschiedenen Orten der Erde gibt es Hinweise auf eine Große Göttin. Da die religiösen Ansichten stets Gesellschaftsformen widerspiegeln – wie im Himmel so auf Erden, wie auf Erden so im Himmel –, können aus Hinweisen auf eine »Große Göttin« Rückschlüsse auf die Stellung der Frau gezogen werden. Jede Frau war Abbild der Urgöttin und damit machtvoll und verehrungswürdig.

Unsere Ahninnen »besaßen« nicht die Macht, sondern verkörperten diese als Zeugnis ihrer schöpferischen Frauenkraft und ihrer weiblichen Würde. Diese Lebensenergie wurde ihnen zuteil durch die Große Göttin, die Allmutter der kosmischen Kräfte. Von den tiefsten Regionen der Unterwelt bis in die obersten Sphären des Sternenhimmels reichte ihre göttliche Macht. Sie spendete nicht nur das Leben, sondern beschützte es auch. Außerdem begleitete sie die Toten in den Schoß der Mutter Erde, um sie eines Tages wieder zu gebären. Sie schaltete und waltete über Leben, Tod und Wiedergeburt.

In früher Vorzeit gebar die Große Mutter alles Leben parthenogenetisch. Die Frauen waren überzeugt, dass sie, wie ihre Große Göttin, Leben aus eigener Kraft schaffen konnten und sahen lange Zeit hindurch keinen Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft. Einen Vater gab es quasi nicht, so dass Frauen allein verantwortlich waren für ihre Kinder. Die Söhne wurden schon in frühen Kinderjahren in den getrennten Lebensbereich der Männer überführt, wo sie die Jagd und das Kriegshandwerk erlernten. Die Mädchen wuchsen bei den Frauen auf, suchten Heilkräuter im unwegsamen Gelände, übten das Heilwesen aus, hüteten das Feuer und bereiteten die Speisen. Aber auch Kampf und Jagd waren ihnen nicht fremd. Jedes Mädchen wuchs im Schutz einer leiblichen und einer geistigen Mutter auf. Die leibliche Mutter sorgte für das körperliche Wohl, während die geistige Mutter spirituelle Beraterin, Führerin, Schutzgeist, Gode war. Das Wort »Gode« bedeutet nichts anderes als Göttin. In den Eifeldörfern ist »Gode« oder »Jött« für die Patin noch allgemein üblich.

Als die Menschen den Anteil der Männer bei der Zeugung eines Menschenkindes erkannten und anerkannten, wurde das Matriarchat immer mehr geschwächt, bis es schließlich von einer patriarchalen Gesellschaftsform – langsam aber kontinuierlich – vereinnahmt wurde. Die kosmische Göttin, die nun neben vielen Göttinnen und Göttern bestand, verkörperte weiterhin das Weibliche als die Quelle des Lebens, sowohl in der Natur als im Menschenleben und hier nicht nur in der körperlichen Fortpflanzung, sondern auch in spiritueller Form. Als Mutter Natur und Mutter Erde offenbarte sich die kosmische Göttin in der Natur selbst, so zum Beispiel in Quellen und Bächen, in Höhlen und Steinen, auf Bergen und Hügeln. Vor allem manifestierte sie sich in Bäumen.

Vor ca. 8.000 Jahren hatten Frauen mit Erfolg die Kultivierung von Getreide und Heilpflanzen durchgeführt und dadurch ein Sesshaftwerden ermöglicht. Sicherlich waren die Frauen maßgebend daran beteiligt, die ersten Plätze für Siedlungen und für heilige Stätten auszusuchen. Um das tägliche Leben an ein und demselben Platz bewältigen zu können, mussten sie genauestens die Naturgesetze erkennen und verstehen.

Es war für sie selbstverständlich, dass sie die Natur nicht nur beobachteten, sondern auch achteten und liebten, war diese doch ihre Lebensspenderin, ihre Mutter und Göttin. Neben der Großen Mutter und anderen bedeutenden Gottheiten wurden einheimische Göttinnen und Götter verehrt, die für ein bestimmtes Landschaftsgebiet zuständig waren, die jeweiligen Siedlungen unter ihren besonderen Schutz nahmen und Mensch und Tier, Feld und Flur, Haus und Hof segneten. Zu diesen lokalen Genien gehören die Matronen.

Religionen der Kelten, Germanen und Römer

Seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung berichten antike Schriftsteller über die Kelten, die von Osten kommend weite Teile Europas besiedelten und gemeinsam mit der Urbevölkerung in kleinen Ansiedlungen lebten. Den Frauen sicherte die keltische Kultur umfassende Rechte; Frauen waren den Männern gleichgestellt. Oberhaupt der Großfamilie konnte sowohl eine Frau als auch ein Mann sein. Mehrere Familien bildeten eine Sippe mit eigener Rechtsprechung und mit eigenen Gottheiten.

Von der Religion der Kelten wissen wir nur wenig, da diese nichts darüber niedergeschrieben haben, obwohl sie sich in Staats- und Privatgeschäften der griechischen Schrift bedienten. Druiden (Priester, Philosophen, Dichter, Politiker und Richter) betrachteten es als Vergehen, ihre Lehre schriftlich niederzulegen. Der Nachwuchs musste in 20-jähriger Lehrzeit Religionspraktiken und Verse in großer Zahl auswendig lernen. Diese mündliche Übermittlung verhinderte Stagnation, so dass die keltische Religion stets lebendig und wandelfähig blieb. Außerdem schützte sie vor unerwünschter Übernahme durch fremde Völker.

Blühendes »Eifelgold« an dem Matronentempel Görresburg in Nettersheim

Aus spärlichen Siedlungs- und Gräberfunden, aus Darstellungen auf Münzen und aus keltischen Sagen lassen sich zumindest einige Schlüsse auf das geistige Leben der Kelten ziehen. So wird deutlich, dass ihr Glaube an die unsichtbare Welt sich zunächst ausschließlich in der Natur manifestierte, aus deren großen Allmacht erst nach und nach zahlreiche Gottheiten erwuchsen, welche die einzelnen Seiten und Züge der Allgottheit verkörperten.

Durch Beobachtungen erkannten die Kelten die heilige Offenbarung im Wachsen und Vergehen der Natur. Dadurch, dass ihnen die Gesetzmäßigkeit auf Erden und am Himmel klar wurde, waren auch menschliches Leben und Sterben eingefügt in eine natürliche Ordnung. Erkannte man das Wesen der Natur, so wurde diese Wesenheit schließlich zu Teilen der göttlichen Allmacht. Die Gestirne des Himmels waren das Licht der Götter, das Wasser war die Mutter des Lebens und die Bäume fungierten als Sitz der Gottheiten. Da die Kelten mit offenen Augen und wachen Sinnen den Wandel der Jahreszeiten beobachteten, war die Grundlage für Kulte und Verehrungsriten zu bestimmten Tagen und Nächten nur eine logische Folge.

Das Bauernjahr begann am 1. Mai (Beltane) und endete am 1. November (Samhain). Halbiert wurde die Sommerzeit durch das Schnitterfest am 1. August (Lugnasad). Das Winterhalbjahr wurde am 1. Februar durch ein Vorbereitungsfest auf den Frühling (Imbolc) abgeschlossen. Die Sonnenfeste sind identisch mit unseren Jahreszeitenfesten von Frühling-, Sommer-, Herbst- und Winteranfang. Besonders die zwölf Nächte nach der Wintersonnenwende waren für die Kelten eine magische Zeit.

Weibliche und männliche Gottheiten hielten sich bei den Kelten die Waage. In Britannien war Brigid die große Erd- und Himmelsgöttin, die bei den Kontinentalkelten als Rosmerta ihren Platz fand. Bekannt waren aber auch die Eulengöttin Rigani, die Fruchtbarkeits- und Unterweltgöttin Nantosuelta, die Pferdegöttin Epona, die Waldgöttin Nemetona, die Himmelsgöttin Sirona, die Schwarzwaldgöttin Abnoda, die Bärengöttin Artio und die Beschützerin von Ardennen und Eifel Arduinna. Männliche Gottheiten waren u.a. Cernunos, Lug, Esus, Sucellus, Teutates, Taranis und Taranucnus.

Die Kontinentalkelten westlich des Rheins wurden Gallier genannt. Zwischen Rhein und Maas, in den Bördelandschaften bis hin zur Eifel lebte der Stamm der Eburonen. Über diesen Stamm wissen wir aus dem Kriegsbericht »De bello gallico« von Gaius Julius Caesar. Bei der Eroberung Galliens hatte Cäsar die Eburonen als gefährliche Gegner kennen gelernt. Im Jahr 55/54 v. Chr. überwinterte der römische Feldherr mit anderthalb Legionen in einem Lager in Aduatuca »mitten im Eburonengebiet«. Dieser Heeresteil wurde unter Führung der Eburonenfürsten Ambiorix und Catuvolcus durch eine List vernichtet. Caesar konnte diese Schmach nicht ungesühnt lassen. So kehrte er nach Aduatuca zurück und vernichtete in einem brutalen Racheakt die Eburonen. Nur wenige überlebten das Gemetzel und flüchteten in die Eifelwälder. Der Stamm als solcher war erloschen. Auch Ambiorix konnte fliehen, sein älterer Mitstreiter Catuvolcus zog jedoch den Tod vor und vergiftete sich mit dem Saft der Eibe.

Der Kampfplatz Aduatuca ist bis heute nicht lokalisiert. Manche vermuten ihn in Atsch bei Stolberg, andere bei Zülpich, Nettersheim oder im Baduawald bei Vlatten, wieder andere in Tongeren, der ältesten Stadt Belgiens. Dort hat man bereits 1866 dem Eburonenfürst Ambiorix ein Denkmal gesetzt und inzwischen gewinnbringend in Form von Zinnsoldaten und T-Shirt-Helden vermarktet. Die Basilika von Tongeren soll bereits um 340 (eventuell sogar im 1. Jahrhundert) an der Stelle eines heidnischen Tempels erbaut worden sein. Sie wurde der Mutter Gottes geweiht und ist die älteste Marienkirche diesseits der Alpen.

Caesar schrieb über die Religion der Kontinentalkelten, dass das ganze Volk der Gallier in hohem Maße religiösen Gebräuchen ergeben sei. Aus seinem Kriegsbericht wissen wir, dass die Gallier keine Tempel für ihre Gottheiten bauten, sondern dass ein geweihter Ort (locus consecratur) als Verehrungsstätte diente. Die Opfergaben wurden zu diesem Ort gebracht, zunächst außerhalb des Hains abgelegt und von den Priestern zum Platz der Götter getragen. Auch die Kriegsbeute wurde an besonderen heiligen Stätten gelagert und den Göttern geweiht. Keiner wagte es, sich daran zu vergreifen, denn die Strafe der Götter wäre furchtbar gewesen.

Caesar verglich die gallischen Gottheiten mit den römischen, um sie seinen Landsleuten einigermaßen verständlich zu machen. Taranis wurde mit Jupiter gleichgesetzt, Lug mit Merkur, Nantosuelta mit Minerva, Sucellus und Grannus mit Apollo, Ogmios mit Herkules, Esus und Arduinna mit Mars.

Durch die Vernichtung des Eburonenstammes war zwischen Maas und Rhein ein fruchtbares Gebiet fast menschenleer geworden. Immer wieder baten die römerfreundlichen Ubier, ein Germanenstamm aus dem Neuwieder Becken, dieses Land besiedeln zu dürfen. Nach langen Verhandlungen wurde 38 v. Chr. die Übersiedlung durchgeführt. Ausschlaggebend war bei dieser Entscheidung, dass die Ubier tüchtige Bauern waren, die das Ackerland bearbeiten konnten, denn die römischen Legionäre waren auf die Bearbeitung dieses fruchtbaren Bodens angewiesen. Aber auch zum Grenzschutz wurden die Ubier eingesetzt. Zum Hauptort dieser Umsiedler wurde Oppidum Ubiorum (Köln); größere ubische Niederlassungen waren Juliacum (Jülich) und Tolbiacum (Zülpich). Diese drei Ubiersiedlungen wurden Hauptorte der Matronenverehrung.

Die Germanen hatten eine tief wurzelnde Achtung vor den Frauen. Tacitus schrieb dazu: »Die Germanen erblicken in den Frauen so etwas wie heilige Wesen mit Sehergabe; daher beachten sie deren Ratschläge und richten sich nach ihren Wahrsagungen. Haben wir es doch selbst erlebt, wie während der Regierung des verwewigten Kaisers Vespasian die Seherin Veleda lange Zeit bei den meisten Verehrung genoss wie ein höheres Wesen. Ebenso hat man einstens der Aurinia und mancher anderen Frau derartige Verehrung erwiesen.«1

Das Gebiet zwischen Eifel und Rhein war jetzt von der Urbevölkerung, einem Rest der keltischen Eburonen, den germanischen Ubiern und den Römern bewohnt. In der Eifel lebten im Gegensatz zu den Legionsstädten nur wenige Römer. Der größte Teil der Landbevölkerung bestand aus Kelten und Germanen. Durch diese Mischbevölkerung entwickelte sich eine Mischkultur, die im Laufe der 500 Jahre währenden römischen Besatzungszeit zwar stark romanisiert wurde, aber niemals die ureigene Art von Kelten und Germanen verlor. Man bewahrte alt ererbte Sitten und Gebräuche, Kleidung und Kunst. Für den amtlichen Gebrauch war zwar das Lateinische eingeführt, aber Umgangssprache blieben das Keltische und Germanische.

Durch die Mischbevölkerung entstand eine Mischreligion, die jedoch die tradierte Götterverehrung nicht verdrängte. Man sah zwar die eigenen Gottheiten als große göttliche Macht an, tolerierte aber, dass andere Völker die Macht ihrer eigenen Götter für genau so umfassend hielten. So wurden neben den keltischen gleichwertig germanische Gottheiten verehrt. Zu den rein germanischen Göttinnen sind Nehalennia und Hludana zu zählen. Nehallenia beschützte am Niederrhein das Schiffertum, anderorts galt sie als Fruchtbarkeitsgöttin. Hludana wird als Verwandte der Holda (Hulda, Perchta, Frau Holle) und mit der altnordischen Fruchtbarkeitsgöttin Hlodyn gleichgesetzt, die als Sinnbild der »Mutter Erde« galt. Zu den von Odin angeführten germanischen Asen gehören Frigga, Thor und Tyr. Drei Schwestern fungierten in der germanischen Mythologie als Nornen: Urd, Herrin über die Vergangenheit, Verdandi, Herrin des Werdens, und Skuld, Herrin der Zukunft. Sie kannten und lenkten das Schicksal von Göttern und Menschen.

Die Römer ließen den besiegten Völkern nicht nur ihre Religion, sondern gingen noch einen Schritt weiter und verehrten die »barbarischen« Gottheiten, waren diese in ihrer Kultheimat doch viel mächtiger als die Götter im fernen Rom. Zu diesen von der einheimischen Bevölkerung verehrten und von den Römern übernommenen Gottheiten gehören die Dreiergöttinnen. Da die Römer nichts Synonymes für diese göttlichen Frauen bieten konnten, übernahmen sie diese unverändert und bezeichneten sie als Matronen. Angefügte Beinamen sind jedoch einheimisch, sowohl germanisch als auch keltisch.

Zusätzlich gewannen im römischen Reich orientalische Mysterienkulte eine große und beharrliche Anhängerschaft. Kultgemeinschaften aus Ägypten, Kleinasien, dem Iran und Syrien fassten im ersten und verstärkt im zweiten und dritten Jahrhundert im linksrheinischen Gallien Fuß. Durch Riten, Ekstase, Versenkung und Gottesschau, aber auch durch Wein, Räucherwerk, Tanz und Musik wollten die Anhänger eine besondere Auserwähltheit erlangen und im Trancezustand der Gottheit nahekommen. Der Kern dieser Geheimkulte war ein Naturmythos von einer mütterlichen Göttin. Diese wurde in Ägypten Isis genannt und galt als Göttin des Wassers, Herrin des Schicksals und Beschützerin der Toten. In Kleinasien wurde Kybele als Magna Mater verehrt. Gerade der Kult dieser Großen Muttergöttin vom Idagebirge in der antiken Landschaft Trojas verbreitete sich in ganz Gallien. Es gibt manche Ähnlichkeiten zwischen dem orientalischen Isis- bzw. Kybekult und dem eburonisch-ubischen Matronenkult.

1Publius Cornelius Tacitus: Germania. Übersetzung Dr. Wilhelm Harendza, S. 17

Bildwerdung der Matronen

Matronenstein Nettersheim

Für die Römer gehörte es zu ihrem Gottes-Dienst, dass sie ein Bild von den Göttern schufen, das analog ein Bild für die Götter war. Nach 160 n. Chr. erfolgte die »Bildwerdung« der Matronen, durch die wir den Matronenkult hieb- und stichfest belegen können. Laut einem Baustein wurde im Jahr 161 unter dem Bonner Münster ein erster Matronentempel erbaut und im Jahr 164 ein Weihestein an die Matronen, und zwar an die aufanischen, aufgestellt. Nach seinem Stifter, dem Kölner Stadtkämmerer Q. Vettius Severus, wird der prunkvolle Matronenstein »Vettius-Stein« genannt. Er wurde lange Zeit für den ältesten Matronenstein gehalten, doch inzwischen hat man Hinweise, dass es noch ältere Matronensteine gibt, wie zum Beispiel ein Matronentorso aus Jülich beweist.