7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

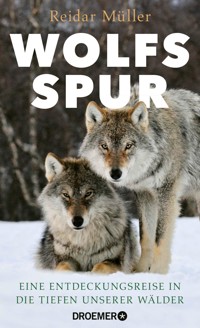

Reidar Müllers Sachbuch "Wolfsspur" ist eine Liebeserklärung an den Wolf und den Wald und eine abenteuerliche Geschichte aus den endlosen Wäldern Skandinaviens. Der Wolf erobert sich die Wälder Mittel- und Nordeuropas zurück und hat damit hitzige Debatten ausgelöst. Der Autor begibt sich auf die Spuren dieses Raubtiers, das von Mythen umrankt ist, und spürt, wie er der Faszination dieser Tiere mehr und mehr erliegt. Von erfahrenen Spezialisten lernt er, den Spuren des Wolfs zu folgen, die ihn immer tiefer in die skandinavischen Wälder führen. Bis sein Heulen Antwort findet und er von einem Wolfs-Rudel umzingelt wird ... Reidar Müller erzählt die Geschichte seiner Leidenschaft und verknüpft sie mit der Frage nach dem Verhältnis von Wald und Wolf. Dabei spürt er den Pflanzen und Tieren des Waldes nach, blickt auf seine Entwicklung als weltumspannendes Ökosystem und erzählt von seinen Mythen und Märchen. Müller kommt abschließend zu einem bemerkenswerten Urteil: Wald und Wolf gehören zusammen, denn die ökologische Qualität eines Waldes hängt ab von seiner Wolfs-Population. Reidar Müller, geboren 1971, forscht als Geologe an der Universität Oslo und schreibt nebenher als Wissenschaftsjournalist für die auflagenstärkste norwegische Tageszeitung Aftenposten. Sein erzählendes Sachbuch Det som ble Norge (2014), eine Erd- und Frühgeschichte Norwegens, wurde von der Kritik wie vom Publikum begeistert aufgenommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Reidar Müller

WOLFSSPUR

Eine Entdeckungsreise in die Tiefen unserer Wälder

Aus dem Norwegischen von Ulrike Strerath-Bolz

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Der Wolf erobert sich die Wälder Mittel- und Nordeuropas zurück und hat damit hitzige Debatten ausgelöst. Reidar Müller begibt sich auf die Spuren dieses Raubtiers, das von Mythen umrankt ist. Von erfahrenen Spezialisten lernt er, den Spuren des Wolfs zu folgen, die ihn immer tiefer in die skandinavischen Wälder führen. Bis sein Heulen Antwort findet und er von einem Wolfsrudel umzingelt wird … Mitreißend erzählt Reidar Müller die Geschichte seiner Leidenschaft und verknüpft sie mit einer Geschichte des Waldes – seinen Pflanzen und Tieren, seiner Entwicklung als weltumspannendes Ökosystem, seinen Mythen und Märchen. Und kommt zu einem bemerkenswerten Urteil über die Bedeutung des Wolfs für die ökologische Qualität des Waldes.

Inhaltsübersicht

Es werde Wald

Wolfswinter

Ein Ort zum Fürchten

Der Klang des Waldes

Der Wolfsmann

Ein Wolf namens Fenris

Wolfsmenschen

Droge Wald

Unberührt

Shinrin-yoku

Entzugserscheinungen

Nur nicht aufgeben

Das Fest

Hibaku jumoku

Wo ist der Wolf?

Der Schuss

Dank

Quellen und Empfehlungen zum Weiterlesen

Es werde Wald

Shutterstock.com / © Artic_photo

Diese Tour wird anders verlaufen, denke ich an diesem eiskalten Wintertag, während Oslo hinter mir verschwindet, mit seinen Wohnblocks, seinem Asphalt und seinen Abgasen. Und schon nach zehn Minuten Fahrt kommt er auf mich zu: der Wald. Nicht wie bei einer Autoreise durch Europa, so hell und bruchstückhaft, grüne Flecken zwischen Wiesen und Äckern, sondern dunkel und massiv.

Wenn das mein Plan gewesen wäre, hätte ich jetzt sechstausend Kilometer nach Osten immer nur durch Wald fahren können. Denn wenn wir uns das Satellitenbild ansehen, finden wir darauf einen ungeheuer langen grünen Gürtel von Nadelwald: die Taiga, die sich von Norwegen im Westen bis zum Pazifik im Osten erstreckt. Eine grüne Schärpe, die sich um die Erde legt.

Es gibt heute auf unserem Planeten, zumindest auf der Landfläche, kein größeres zusammenhängendes Ökosystem oder Biom. Viele halten den Wald für eine Selbstverständlichkeit, aber das Leben auf der Erde wäre nicht dasselbe ohne ihn. Er ist nicht nur Lebensraum für Millionen von Arten, er dient auch als riesiger Regulator der Temperatur. Er kühlt die Erde, bringt Feuchtigkeit und verhindert Dürre, und er bindet klimaschädliche Gase. Er fängt Überschwemmungen ab und hält das Erdreich fest. Eine Erde ohne Wald wäre eine fremde Erde, ein Planet, den wir nicht wiedererkennen würden, ein Planet, der nur aus Wüsten, Savannen, Prärien, Äckern und Tundra bestünde.

Die Autobahn zieht sich wie eine breite Schneise durch den Wald. Während ich mich Ski nähere, wird der Wald brüchig, verdrängt von Ackerflächen, Wohngebieten, Industrieanlagen und Bauernhöfen. Nur noch kleine Waldstücke mit Nadelbäumen und Birken liegen wie Flecken in der Landschaft zwischen schneebedeckten Feldern und Wiesen an der E18. Eine große, offene Hochebene mit Baumstümpfen und Haufen von Ästen grinst mich an und erinnert mich daran, dass das Holz der Wälder uns Baumaterial für unsere Behausungen und Brennmaterial zum Heizen geliefert hat, außerdem Material für Fahrzeuge, Werkzeug und Papier. Holz war eine Voraussetzung für unsere Zivilisation, wie der römische Philosoph Lukrez bereits vor zweitausend Jahren betonte. Das griechische und das römische Wort für Holz, hulae beziehungsweise materia, sind beides Wörter mit der Bedeutung »Element«, »Grundstoff«.1 Nach vielen Tausend Jahren der Zivilisation haben wir Menschen es immer noch nicht geschafft, ein Baumaterial zu produzieren, das ähnlich stark, flexibel und beständig ist wie Holz.

Weiter östlich fahre ich an Hobøl und Askim vorbei. Die Nadelwälder liegen wie große, lang gestreckte grüne Schiffe in einem Meer aus weiß verhüllter Erde und Weideland. In tieferen Schluchten klammern sich Laubwald und vereinzelte Nadelbäume fest, außerhalb der Reichweite der Rodungsmaschinen. Gleich hinter Mysen fahre ich von der Autobahn ab und bewege mich auf das Ziel meiner Reise zu, den Svarverudskogen, wo der Hof von Mats liegt. Mats ist mein Freund seit Teenagertagen. Nachdem ich ein Stück einen holprigen Feldweg entlanggefahren bin, vorbei an einem schmalen Keil Weideland, Moor und Wasser, taucht endlich das weiße Wohnhaus von Svarverud auf. Dahinter erstreckt sich ein scheinbar endloser Wald von Ost nach West, so weit das Auge reicht.

Jeder Mensch hat, bewusst oder unbewusst, eine Beziehung zum Wald. Aber was bedeutet er uns eigentlich? Etwas, was eben da ist, fast wie ein Dekostück? Eine Ansammlung von Bäumen, an denen wir auf unseren Wanderungen vorbeikommen? Einen Ort, an dem wir Stille und Ruhe finden, wo wir den unverkennbaren Duft einsaugen und zusehen, wie das Sonnenlicht sich seinen Weg durch die Wipfel sucht? Oder ist der Wald für uns ein Ort für Jagd, Fischerei und Beerenernte? Die meisten von uns würden bei der einen oder anderen dieser Möglichkeiten wohl nicken. Aber ich frage weiter: Wie gut kennen wir eigentlich den Wald und seinen verschlungenen Entwicklungsweg bis heute, da er ein lebenswichtiges Ökosystem geworden ist, in dem Vögel, Kriechtiere, Säugetiere, Insekten und Amphibien ein Zuhause finden? Wissen wir, wie der Wald von uns Menschen geformt und interpretiert wurde und wird?

Diese und andere Fragen hatte ich mir gestellt. Obwohl ich ganz in der Nähe des Krokskogen in Bærum aufgewachsen bin, lief ich jahrelang durch den Wald, ohne zu wissen, warum er sich im Herbst verfärbt. Wenn ich eine Spur im Schnee sah, hatte ich keine Ahnung, von welchem Tier sie stammte. Kaum dass ich die verschiedenen Baumarten voneinander unterscheiden konnte. Obwohl ich Geologe bin, war mir die tiefere Geschichte des Waldes dunkel und fern. Hat der Wald an der Schnellstraße in Østfold immer schon so ausgesehen wie heute? Und wenn nein, wie hat er sich verändert? Für mich als Norweger fühlte es sich ein bisschen so an, als hätte ich keine Ahnung von Harald Schönhaar, 1814 und dem 9. April.2 Der Wald war wie eine Kulisse, die ich nicht richtig verstand, ein Mysterium aus Zellulose und Lignin, das auf mich wartete, damit ich es erforschte.

Der Drang, in den Wald zu gehen und ihn kennenzulernen – dieser Drang, der mich dazu veranlasst hat, mir an diesem Wintertag freizunehmen –, kam nicht von heute auf morgen, sondern entstand ganz allmählich. Schon als ich mein erstes Buch schrieb, hatte ich mich in Moore versenkt, Pollendiagramme studiert und mich mit der jüngeren Geschichte des Waldes nach der Eiszeit beschäftigt. Und im Sommer 2018 habe ich mit meiner Tochter an einem Baumprojekt gearbeitet. Sie hatte keine große Lust dazu, aber mit einem Vater, der sich immer mehr mit dem Thema Wald beschäftigte, blieb ihr keine andere Wahl. Wir haben Blätter gesammelt und in Büchern gepresst, sodass wir ein kleines Herbarium anlegen konnten. Das Ziel war, so viele Baumarten wie möglich zu finden. Endlich lernte ich, wie eine Weide aussieht, und konnte eine Ulme von einer Esche unterscheiden. Und als mir klar wurde, dass der seltsame Baum bei unserer Hütte eine Linde war, konnte ich meine Tochter mit dem frisch erworbenen Wissen beeindrucken, dass der Botaniker Linné (und Linnea) wie auch die Berliner Prachtstraße Unter den Linden ihre Namen diesem Baum verdanken. Später im gleichen Sommer unternahm ich noch eine Forschungsreise ins kahle Svalbard (Spitzbergen), hackte Blattfossilien, versteinerte Holz- und Kohlestücke aus dem Boden, spürte längst verschwundene Wälder auf – und betrachtete sie voller Ehrfurcht und Neugier. Einer meiner Funde, ein 150 Millionen Jahre altes versteinertes Holzstück, sah fast so aus, als stammte es aus dem Holzregal bei mir zu Hause. Als ich es hochhielt und betrachtete, ockergelb und mit deutlich sichtbaren Jahresringen, kam es mir so vor, als wäre die Zeit zwischen uns weggewischt. Aber was für eine Geschichte dieser Fund erzählen konnte, war mir überhaupt nicht klar.

Obwohl ich schon seit längerer Zeit vom Wald fasziniert war, hatte ich erst vor ein paar Wochen beschlossen, mich systematischer und nicht nur mit halbem Herzen seiner Erforschung zu widmen. Angesichts meiner unverzeihlich großen Wissenslücken in Botanik und Zoologie fing ich an, mich in das Thema Wald einzulesen. Und als mir klar wurde, auf was für ein unglaublich umfassendes Gebiet ich mich da eingelassen hatte – ein Gebiet, von dem ich spürte, dass ich mich ihm nur oberflächlich und bruchstückhaft nähern konnte –, rief ich Mats an. Er wohnt im Wald, ist Biologe, Waldbesitzer und Wissenschaftler, und er weiß mehr über den Wald und sein Leben als irgendjemand sonst, den ich kenne. Ich schlug Mats vor, zusammen eine Mini-Expedition in seine Wildnis zu unternehmen. So oft war ich auf Svarverud gewesen, wir hatten zusammen gefeiert, Pilze und Beeren gesammelt, den Kindern die Tiere auf dem Hof gezeigt oder waren einfach nur draußen unterwegs gewesen. Doch wenn Mats uns dabei vom Wald erzählt hatte – von seiner Nutzung, vom Holzmachen, der Jagd und dem Elchbestand –, war ich immer nur mit halbem Ohr dabei gewesen. So richtig zugehört hatte ich nicht. Diese Tour wird anders verlaufen. Diesmal wollen wir den Wald zusammen erforschen.

Als ich auf den Hof fahre und das Auto abstelle, kommt Mats schon heraus. Er trägt einen blauen Goretex-Anorak, grüne Trekkinghosen und kräftige, hohe Jägerstiefel aus Leder. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat er seinen Bart wachsen lassen. Die Haare trägt er kurz geschnitten – die wild gelockte Mähne von früher ist verschwunden. Die Hauswiese wird von dem stattlichen weißen Jugendstilwohnhaus, einem etwas windschiefen gelben Hühnerhaus und einer roten Scheune in Blockbauweise eingerahmt. Nach Westen hin wird sie von einer dichten Fichtenhecke abgeschirmt. Normalerweise wimmelt es hier geradezu von Tieren – Gänse, Katzen, Hunde, Hühner, Schweine und Ziegen. Aber heute ist es so kalt, dass nicht mal die Tiere hinauswollen.

Seit sechs Generationen gehört dieses Haus Mats’ Familie. Sein Urururgroßvater Christian Andersen Haneborg, den man auch den »Wachtmeister« nannte, hat das Anwesen im Jahr 1858 gekauft. »Ein großes Glück für den Hof und den Besitz, dass sie dieser vermögenden, angesehenen Familie zufielen«, steht in einem kleinen Buch über den Hof zu lesen. Damals hatte es eine ganz andere Bedeutung, Waldbesitzer zu sein. Immerhin lieferte der Wald fast die Hälfte der Exporteinnahmen unseres Landes. Auf Svarverud war eine ganze kleine Gemeinde mit dem Wald verbunden. Heute reicht die Nutzung des Waldes kaum aus, um die Kreditraten zu bezahlen. Mats muss auf sein Einkommen aus Berufstätigkeit zurückgreifen, obwohl er einer der größten Waldbesitzer in der Provinz Inre Østfold ist.

Unsere Verabredung zu einer Wanderung war ein paar Mal in Gefahr. Erst erreichte ich ihn gar nicht, und nach einigen unbeantworteten Anrufen schickte ich ihm eine SMS: »Schaffst du es, mich mal anzurufen?«

»Bin beim Hufebeschneiden, rufe dich an, wenn fertig«, lautete die knappe Antwort.

Als wir am nächsten Tag telefonierten, redeten wir über alles Mögliche, auch über den Wald. In diesem Zusammenhang lud ich mich dann bei ihm ein. Aber am Abend bevor ich losfahren wollte, erschien eine SMS auf meinem Handy: »Eine unserer Ziegen hat geworfen. Draußen sind zwanzig Grad minus. Weiß nicht, wie es morgen wird«, schrieb er. Und weiter: »Sie könnten erfrieren, und einen Stall haben wir ja nicht.«

»Du lieber Himmel«, schrieb ich zurück.

»Wir telefonieren um acht«, kam postwendend seine wie gewöhnlich kurze Antwort. Zum Glück ließ sich die Sache dann regeln. Mats brachte die Ziege und ihre Kitze einfach in der Diele des geräumigen Wohnhauses unter.

Wie auch immer, jetzt kann er es kaum erwarten, mit mir loszuziehen. Zusammen wandern wir durch den Garten und zum Nøavann, der südlich an den Hof angrenzt. Die Bäume schicken lang gestreckte Schatten über den zugefrorenen See. Leichte Schleierwolken ziehen über den Himmel, und der Schnee, der auf dem Eis liegt, glitzert in der Sonne.

Solange Mats zurückdenken kann, beschäftigt ihn der Wald. Als Kind ist er oft morgens um fünf aufgestanden und durch den Wald gelaufen, am Fluss Eineåsen entlang. Ganz leise schlich er weiter, um den Tieren möglichst nahe zu kommen. Ab und zu hatte er Glück und begegnete einem Elch oder Auerhahn. Als er älter wurde, fing er an, auf die Jagd zu gehen, und schon mit sechzehn erlegte er den ersten Elch. Etwa zu dieser Zeit lernten wir uns kennen. Wir gingen auf dieselbe Oberschule, und ich erinnere mich noch genau an meine ersten Besuche auf Svarverud. Mats’ Großmutter wohnte den größten Teil des Jahres dort; für uns war es ein Ort der großen Freiheit. Der nächste Nachbar war ein paar Kilometer entfernt, wir tranken, feierten, diskutierten nächtelang. In den Wald gingen wir fast nie. Als wir anfingen zu studieren, fiel uns die Wahl leicht: Mats wurde Biologe. Als Spezialgebiet suchte er sich die Großvögel aus und schrieb seine Abschlussarbeit über die Plätze, die sie im Frühjahr tagsüber aufsuchen. Er fing Auerhähne und Rebhühner mit Netzen ein und verbrachte unzählige Wochen mit Feldstudien in der kahlen Wildnis der Wälder hoch oben in der Finnmark. Ein paar Jahre wohnten wir zusammen in einer Wohngemeinschaft in Oslo. Aber wenn wir anderen am Wochenende in der Stadt blieben, zusammen irgendwo abhingen, feierten oder im Park Fußball spielten, ging Mats normalerweise in den Wald. Sei es, dass er im Wald von Svarverud eine seiner endlosen Touren zur Vogelbeobachtung unternahm, zusammen mit dem Vogelkenner Fauvle-Per, sei es, dass er mit Kollegen von der Landwirtschaftshochschule in Ås die Wildnis von Hedmark durchstreifte. Der Wald und die darin lebenden Tiere waren sein Revier.

Als er vor zwanzig Jahren den Waldbesitz der Familie übernahm und ganz dorthin zog, wurde es ernst. Von diesem Moment an musste er sich zusammen mit seiner Frau Hanne Margrete um den Hof, ein paar Hütten und fast zweitausend Quadratkilometer Wald kümmern.

Als wir ein Stück auf den Nøavann hinausgegangen sind, bemerken wir die kleinen Trittsiegel eines Fuchses, der in der Nacht übers Eis geschlichen ist. Zum Spaß folgen wir der Fährte, die ein paar Mal ganz nah am Hof vorbeiführt. Währenddessen erzählt Mats von seiner Arbeit bei der Staatlichen Naturschutzbehörde SNO (Statens Naturoppsyn), wo er als Kontaktmann zum Thema Raubtiere tätig ist.3 Jetzt, im Winter, werden viele Spuren verfolgt, zwar keine von Füchsen, aber die von Wölfen und ab und zu von Luchsen. Mats ist sozusagen Auge und Ohr der Naturschutzbehörde im Landesinneren der Provinz Østfold.

»Im Moment ist tatsächlich viel los mit den Wölfen«, setzt Mats seinen Bericht fort. »Wir finden Spuren und Kadaver, hören von Hunden, die gefressen wurden. Außerdem ist vor Kurzem hier im Wald von Svarverud etwas ganz Seltsames passiert«, erzählt er und zeigt mir auf dem Smartphone eine Fotoserie von zwei schlanken, hundeähnlichen Körpern, die von einer Wildkamera aufgenommen worden sind. Die Augen leuchten im Dunkeln, angestrahlt vom Blitzlicht der Kamera. Die Tiere haben einen massigen Kopf, einem Schäferhund nicht unähnlich, einen schmalen, hochbeinigen Körper und buschige, hängende Ruten. Tatsächlich – zwei Wölfe! Ein seltenes Bild. Und damit nicht genug: Mats zeigt mir Bilder von einem Luchs, der im gestreckten Galopp einen Abhang hinunterläuft. Auch den Luchs bekommt man nur ganz selten zu sehen, kaum häufiger als Wölfe.4 Luchs und Wolf, zwei Raubtiere, die viele am liebsten ganz aus der norwegischen Natur verbannen würden. Und beide sind erst kürzlich hier im Svarverudskogen herumgestrichen.

Später am Tag will Mats nach Wolfsspuren suchen. Er möchte wissen, ob sich die Wölfe dauerhaft in seinem Wald angesiedelt haben, und lädt mich ein mitzugehen. Eigentlich habe ich keinen besonderen Draht zu Tieren. Wenn Mats von Großvögeln, Elchen, Rehen, Luchsen und Hühnerhabichten erzählte, habe ich meistens nur genickt und so getan, als würde es mich interessieren. Und wenn er mich eingeladen hat, mit ihm auf die Pirsch zu gehen, habe ich immer dankend abgelehnt. Früh am Morgen aufzustehen und dann stundenlang still im Versteck zu sitzen, um schließlich ein paar Vögel zu beobachten, die sich aufplustern und gegenseitig anzischen, hat für mich absolut keinen Reiz. Irgendwann hat er gar nicht mehr gefragt. Aber Wölfe – das klingt ja doch ziemlich exotisch. Die meisten Menschen hierzulande haben schon mal einen Elch, einen Fuchs oder Hirsch beobachtet. Aber Wölfe haben die wenigsten gesehen oder gehört. Wölfe polarisieren, sie sorgen für Streit und kommen ansonsten nur in Legenden, Sagen und Märchen vor. Na gut, denke ich, auch wenn ich mich bisher absolut nicht für Wölfe interessiert habe, zum Teufel, da muss ich mit. Also nehme ich Mats’ Einladung dankend an.

Während vor meinem inneren Auge ein ganzes Wolfsrudel aufsteigt, rutscht mir die Bemerkung heraus, wie toll es wäre, einem dieser Tiere zu begegnen. Aber der nüchterne Mats versetzt meiner Begeisterung schnell eine kalte Dusche. Eine Begegnung mit einem Wolf – so viel Schwein kann man eigentlich gar nicht haben. »Mein Vorgänger als Raubtierkontaktmann hat in zehn Jahren keinen einzigen Wolf gesehen oder gehört«, erzählt er und setzt hinzu, eine geplante Suche nach Wölfen sei sowohl hier als auch in den stärker von Wölfen besiedelten Gebieten des Landes gleichbedeutend mit der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zum einen ist die Dichte der Population in unserem großen Land eher gering, erklärt er, zum anderen sind Wölfe dem Menschen weit überlegen, was ihre Sinneswahrnehmungen angeht. Im Grunde genommen sind sie eine einzige riesengroße Nase – ihr Geruchssinn ist hundert Mal empfindlicher als unserer. Und auch ihr Gehör ist extrem fein: Ein Wolf kann unter günstigen Voraussetzungen das Heulen von Artgenossen noch in elf Kilometer Entfernung hören. Es gehört also viel dazu, per Zufall einem Wolf zu begegnen, ohne dass er einen zuerst entdeckt.

Hohe Kiefern neigen sich in Richtung Süden, so weit das Auge reicht. Der Wald von Svarverud gehört zu einem riesigen Waldgebiet, das sich bis nach Halden ganz im Süden erstreckt, und zwar in einem Streifen, der westlich vom längsten und breitesten Fluss unseres Landes, der Glomma, begrenzt wird und im Osten vom Flusssystem des Haldenvassdraget. Die vielen kahlen Bergkuppen und der magere Boden haben dem Gebiet im Volksmund den Namen »Fjella« – die Berge – eingebracht. Unmittelbar nach der letzten Eiszeit, als der Meeresspiegel noch 170 Meter höher war als jetzt, handelte es sich um eine Insel. Das Gebiet rundherum bestand aus Meer, Schlamm, Schlick und Sand. Heute ist es fruchtbares Ackerland.

Vom Nøavann ziehen Mats und ich tiefer in den Wald. Die Bäume schlafen noch, die rotbraunen und dunkelgrauen Knospen der Laubbäume warten auf den Frühling. An unserem Weg ist dichtes Unterholz aus Laubgehölzen gewachsen; dazwischen erhebt sich die eine oder andere Fichte oder Kiefer in den Winterhimmel. Wo manche Dichter den Wald in poetischen Wendungen preisen, beschäftigt sich Mats eher mit Einschlagklassen, Festmetern, Bodenqualität und dem Ausholzen und Neuanpflanzen. Hier sehen wir einen Wald ein paar Jahre nach dem letzten Einschlag, erklärt er. Klasse 1. Am anderen Ende der Skala befindet sich Klasse 5, das ist alter Wald, der einschlagreif ist. Am häufigsten steht hier Klasse 3, also jüngerer Wirtschaftswald, was Mats ein bisschen ärgert, wie er zugibt. Der Wald könnte älter sein, wenn seine Vorgänger nicht so viel Holz gemacht hätten. Als Waldbesitzer, sagt er, muss man immer hundert Jahre in die Zukunft denken.

Mats’ Wald ist also nicht besonders alt, aber man findet darin trotzdem die majestätischen Nøafichten. Neben so einer Fichte, die sich fast dreißig Meter in den Himmel reckt, kommt man sich ganz klein vor. Die Stämme sind kräftig mit einem Umfang von fast drei Metern. Die Rinde ist braun und muschelartig geschichtet. Die Wurzeln graben sich wie kräftige Schnäbel in den Boden. Die Äste, von Blasen- und Bartflechten gefleckt, strecken sich aus und wirken fast wie eigene kleine Bäume, die am Stamm nach oben wachsen. Mats wüsste gern, wie alt diese Riesenfichten sind, deshalb habe ich einen hellblauen Zuwachsbohrer der Firma Mora mitgenommen. Ich habe ihn mir angeschafft, als ich ernsthaft anfing, mich mit dem Wald zu beschäftigen. Mithilfe eines solchen Bohrers kann man das Alter eines Baumes bestimmen, indem man einen kleinen Kern aus dem Holz herausbohrt. Meine erste Einschätzung ist, dass diese Nøafichte alt ist – richtig alt. Ich habe gelesen, dass es in der Trillemarka bei Buskerud eine Fichte gibt, die 537 Jahre alt ist. Sie soll die älteste Fichte in Norwegen sein. Und diese Nøafichte sieht ähnlich mächtig aus. Eine Umdrehung nach der anderen schrauben wir den Bohrer ins Holz. In der Mitte angekommen, drehen wir ihn mühsam wieder heraus und ziehen die »skjea« heraus: den Holzkern mit den Jahresringen.

Dann zählen wir die Jahresringe. Eins, zwei, drei … unser Riesenbaum ist mehr als hundertzwanzig Jahre alt. Jedes einzelne Jahr hat diese Fichte einen Ring von einem Zentimeter Breite zugelegt. Die Jahresringe können einiges über die Geschichte des Baumes erzählen. Sind sie breit so wie bei dieser Fichte, dann ist der Baum schnell gewachsen. Er hatte guten Zugang zu Wasser, Nährstoffen und Licht, und wenn so eine Fichte erst einmal anfängt zu wachsen, dann geht es schnell. Jeder Jahresring besteht aus dem hellen Frühlingsholz und dem schmalen, dunklen Herbstholz. Die Jahresringe sind wie ein Schnitt durch die Transportkanäle des Baumes, das sogenannte Xylem oder Leitgewebe. Es transportiert Wasser von den Wurzeln bis in die Blätter. Ganz außen zwischen Holz und Rinde liegt das Phloem (auch Bast oder Siebteil genannt). Dort transportiert der Baum Glukose (Zucker), die durch Fotosynthese in der Krone des Baumes gebildet wird, in alle anderen Teile. Es gibt also ein Gewebe, das Wasser nach oben transportiert, und ein zweites, das Nährstoffe verteilt. Der wichtigste Teil jedoch ist das Kambium. Wenn man einen frischen Zweig von einem Baum nimmt und ihn einschneidet, sieht man das Kambium als grüne Haut unter der Rinde. Wird es beschädigt, dann steht es schlecht um den Baum. Denn diese Haut bildet die Jahresringe und sorgt dafür, dass der Baum wachsen kann.

Die Fichte vor uns ist also älter als jeder lebende Mensch auf der Erde. Sie stand schon 1905 da, als Norwegen endgültig ein eigenes Königreich wurde, hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überlebt – und ist doch nach Baum-Maßstäben nicht besonders alt. 1963 nahm der Student Donald Rusk Currey eine ähnliche Probebohrung bei einer Bristlecone-Kiefer (Pinus longaeva) vor, einer sogenannten Methusalemkiefer oder »langlebigen Kiefer«, die er in den Bergen von Nevada in den USA gefunden hatte. Diese verdrehten und zähen Kiefern können extrem alt werden. Viele von ihnen sehen aus, als wären sie längst abgestorben und vertrocknet, aber es gibt immer ein paar Äste mit frischen Nadeln, die beweisen, dass noch Leben in diesen Bäumen ist.

Als Currey seinen Bohrer ansetzte, bekam er ihn nicht wieder raus. Wir haben ja gerade selbst erlebt, wie mühsam es sein kann, den Bohrer herauszudrehen. Das Ende vom Lied war, dass er die Erlaubnis bekam, die Kiefer zu fällen, um seine Studie zu Ende führen zu können. Dann wurden die Jahresringe mühsam gezählt, und zu seinem maßlosen Entsetzen musste Currey erkennen, dass er den ältesten Baum der Welt gefällt hatte: Die Kiefer war mindestens 4844 Jahre alt. Später gab man ihr den Namen Prometheus, nach dem Mann, der in der griechischen Mythologie den Göttern das Feuer stiehlt und an die Menschen weitergibt.

Currey wurde später ein angesehener Professor an der Universität von Utah. Aber wohin er auch kam, überall kannte man ihn frustrierenderweise als den Mann, der den ältesten Baum der Welt umgehauen hatte. Inzwischen wurden aber zum Glück noch ältere Bäume gefunden. Der älteste Baum der Erde ist um die fünftausend Jahre alt. Es handelt sich um die gleiche Art. Man muss sich das einmal vorstellen, dieser Baum war schon fünfhundert Jahre alt, als die Cheopspyramide fertig wurde. Sein Standort wird übrigens geheim gehalten.

In Norwegen gibt es keine so alten Bäume, aber durchaus welche, die schon standen, als unser Nationalheiliger, König Olaf Haraldsson, in der Schlacht von Stiklestad umkam (1030). Ich denke da beispielsweise an die Eiche von Mollestad in Agder, die etwa tausend Jahre alt ist. Solche Eichen sind aber oft innen hohl, sodass man ihr Alter schlecht bestimmen kann. Bei Trysil wurde ein Wacholder gefällt, dessen Alter später auf 1008 Jahre bestimmt wurde. Es handelt sich um den bisher ältesten dokumentierten Baum in Norwegen. Die Jahresringe standen so dicht, dass man sie nur mit dem Mikroskop voneinander unterscheiden konnte.

»Lauter Sieger um uns herum«, philosophiert Mats, während wir unter der riesigen Fichte stehen. »Sie haben es geschafft, ihre Gene weiterzuverbreiten. Denk nur mal, was für einen langen, verschlungenen Weg jeder einzelne Baum und jede Tierart hinter sich hat. Manche Arten sind dabei untergegangen, andere haben sich angepasst und überlebt.«

Da wir beide, Mats und ich, Naturwissenschaftler sind, geht es bei einer Wanderung durch den Wald nicht nur darum, die Natur zu genießen, das Farbenspiel in der eingefrorenen Baumrinde zu betrachten oder die Schönheit einer verkrümmten alten Kiefer. Es geht uns immer auch darum, die Natur zu begreifen und zu analysieren. Mats versteht viel von Tierspuren, Bäumen und der Evolution. Ich dagegen, der ich Geologe bin, kann über die Vorgeschichte des Lebens dozieren.

Bevor ich nach Svarverud kam, habe ich mich in die Evolutionsgeschichte der Pflanzen eingelesen, und jetzt fasse ich für Mats eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten zusammen. Hätten wir uns vor fünfhundert Millionen Jahren an Land bewegen können, dann wären wir erstaunt gewesen, wie öde und kahl es aussah. Hohe Gebirge mit grauen Bergen, endlose, leblose Hänge, auf denen der Wind Sand und Staub aufwirbelte, und Flüsse, die sich in Richtung Meer verzweigten. An Land regierten die Bakterien, wie sie es schon seit drei Milliarden Jahren taten. Leben hätte man nur mit dem Mikroskop entdecken können. Und dann, im Laufe von Millionen Jahren, ging es mit kleinen Schritten voran. Die Pflanzen streckten sich nach Luft aus, ein grünlicher Algenschleim legte sich auf Strände und Felsen an der Küste. Die Eroberung des Landes hatte begonnen, die Voraussetzung für das Leben des Menschen und aller anderen Lebewesen, die heute auf dem Land existieren. Eine Revolution in der Geschichte des Lebens. Nichts, was wir um uns herum im Svarverudskogen sehen, wäre da, hätten diese mutigen Grünalgen nicht den Schritt an Land getan.

Unter der Nøafichte ist der Waldboden fast frei. Ein Dach aus Zweigen, die wie ein Kranz vom Stamm wegstehen, hält den Schnee ab. Vor uns sehen wir dunkelgrünes Moos, das sich auf dem Boden und am Stamm entlang verflochten hat. Das Leben, das wir hier draußen antreffen, hat eine lange Vorgeschichte, und gerade die Moose erinnern uns daran. Sie sind auf ihre Weise Zeugen des frühen Lebens an Land. Aus einem Teppich von Grünalgen haben sich die Moose vor 470 Millionen Jahren entwickelt.5 Ausgestattet mit einer dünnen Wachsschicht, die das Austrocknen verhindert, haben die Pflanzen das Land erobert. Am Anfang sah es wohl ein bisschen so aus wie auf der Halbinsel Reykjanes auf Island, baumlos und kahl, aber von meterdickem Moos bedeckt. Alles hängt mit allem zusammen, und nachdem diese ersten Pflanzen das Land erobert hatten, setzten sie, so eine Theorie, eine Verschiebung des gesamten Klimasystems in Gang. Die Moose überzogen das bisher kahle Land, sodass der Fels schneller verwitterte. Und bei dieser chemischen Reaktion wurden riesige Mengen an CO2 aus der Atmosphäre abgezogen. Mit weniger CO2 in der Luft kühlte sich die Erde leicht ab, was nach einer Weile zu einer weiteren Eiszeit führte, vor 460 Millionen Jahren, um es genau zu sagen, am Ende des Ordoviziums.

Die meisten Leute denken ja, Moos ist Moos. Dabei gibt es auf der Erde mehr als 20000 verschiedene Arten, in Norwegen allein schon elfhundert. Moose sind bei einigen Leuten richtig Kult, es gibt sogar einen Verein namens Moseklubben. Nachdem ich ein paar Arten kennengelernt hatte, bekam der grüne Teppich im Wald auf einmal verschiedene Namen: Es gibt Bärenmoos (das größte), Torfmoos (davon gibt es besonders viel), Sichelmoos (denn genau so sieht es aus), Sternmoos (ebenfalls wegen der Form), Kiefernmoos und Federmoos. Mein Favorit ist wahrscheinlich das Etagenmoos. Jedes Jahr kommt ein weiteres Stockwerk dazu, und wenn wir die Zahl der Stockwerke zählen, wissen wir, wie alt es an dieser Stelle ist. Das Etagenmoos wird auch Hausmoos genannt, weil man es früher als Dämmmaterial beim Hausbau verwendet hat.

Da Moose keine festen Stängel haben, brauchen sie ein feuchtes Milieu und werden deshalb auch Amphibienpflanzen genannt. Wenn sie vollständig austrocknen, treten sie in einen Ruhezustand ein, und sobald sie Wasser bekommen, werden sie wieder grün. Eine Moosart, die vierzig Jahre getrocknet wurde, lebte sofort wieder auf, als man sie durchnässte. Auf eine Weise sind Moose ein Zwischending zwischen Algen und Gefäßpflanzen. Gefäßpflanzen werden von ihrem eigenen Gewebe aufrecht gehalten. So etwas haben Moose nicht, und deshalb sind sie zu einem Leben am Boden des Waldes verdammt.

»Vielleicht ist das Einfachste ja oft das Beste. Warum soll man sich dann verändern?«, kommentiert Mats, was ich ihm erzähle. Tatsächlich haben sich die Moose in den letzten hundert Millionen Jahren kaum verändert. Wer mit dem Moos in seinem Rasen kämpft, sollte einmal daran denken: Die hartgesottenen Vorfahren unserer Moose haben als erste Pflanzen das feste Land erobert; da braucht es schon etwas mehr als ein bisschen Kalk oder Unkrautvernichter, um sie loszuwerden. Die Moose waren lediglich der Anfang. Wenn wir in größeren Zeiträumen denken, ist alles in Veränderung begriffen. Die Drift der Kontinentalplatten verändert das Antlitz der Erde, und neue Arten entwickeln sich.

Nachdem sich moosartige Gewächse entlang der Wasserwege ausgebreitet hatten, kam es ganz leise zu einer weiteren Revolution. Ohne sie würde die Erde heute ganz anders aussehen, sie wäre ohne Wälder, ja ohne Bäume. Vor 420 Millionen Jahren nämlich entwickelten die Pflanzen Stängel. Die bisher so kleinen, unansehnlichen Dinger streckten sich nach oben, unterstützt von einer weiteren großen Entwicklung der Evolution: einem stärkeren Gefäßsystem, unter anderem aus Zellulose und Lignin. Diese Stoffe waren das Armiereisen und der Zement der Pflanzen. Das Gefäßsystem verlieh den Pflanzen die nötige Kraft, um in die Höhe zu wachsen und das Wasser effektiver zu transportieren. Pflanzen, denen ein solches Gewebe fehlte, darunter die Moose, mussten auf dem feuchten Waldboden ausharren.

Einer der Pioniere und auf ihre Weise ein Vorläufer vieler Landpflanzen ist Cooksonia, eine inzwischen ausgestorbene Pflanzengattung. Diese Gewächse bestanden eigentlich nur aus einem sechs Zentimeter hohen Stängel und hatten weder Blätter noch Wurzeln. Und sie wuchsen in großen »Haufen«, sodass sie kleine Wälder bildeten, nicht höher als dieses Buch. Aber was sich da entfaltete, war trotzdem beeindruckend: Im Laufe vieler Millionen Jahre vollzog sich die sogenannte Devon-Explosion, in der sich aus diesen frühen Winzlingen eine große Vielfalt von Arten entwickelte. Sie bekamen Wurzeln, Blätter und sogar Stomata, die kleinen ovalen Öffnungen in den Blättern, durch die im Zuge der Fotosynthese Gas und Wasser ausgetauscht werden. In einer nach geologischen Maßstäben relativ kurzen Zeit entstand so ein Ökosystem, das für die weitere Entwicklung des Lebens auf dem Land von entscheidender Bedeutung sein sollte.6

»Baumstämme sind Monumente eines sinnlosen Wettstreits«, sage ich zu Mats und gebe damit die Worte des britischen Biologen Richard Dawkins wieder. Hier draußen im Svarverudskogen gelingt es mir nicht so ganz, die Evolutionsgeschichte beiseitezulassen. Bäume sind ein Beispiel dafür, wie wenig intelligent die Evolution sein kann. Ich bleibe bei den Aussagen des Briten: Warum entwickelt die Evolution eine »Wiese auf Stelzen«, um Sonnenlicht einzufangen, wenn die Pflanzen es doch auf dem Boden genauso gut einfangen könnten?

»Viele Nicht-Biologen glauben, die Natur sei perfekt angepasst, aber das stimmt überhaupt nicht«, erwidert Mats, während wir durch den Wald zurück zum Hof gehen. Biologen wissen, dass die Natur um uns herum, wie wir sie heute sehen, nur eine von vielen Möglichkeiten darstellt, erschaffen aus unendlich vielen Zufällen über Millionen Jahre Evolutionsgeschichte hinweg. »Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten, an ausreichend Sonne, Wasser und Nährstoffe zu kommen«, erklärt Mats. Wie auch immer, trotzdem war es wohl der Wettstreit, höher zu wachsen, um mehr Sonnenlicht einzufangen, der die Fotosynthese in die Höhe trieb. Irgendwann bedeckten dann Wälder die Erde, und heute – um das extremste Beispiel zu nennen – wachsen in Kalifornien Sequoias und Redwood-Bäume, die mehr als hundert Meter hoch sind. Der höchste von allen ist ein Baum namens Hyperion, so benannt nach einem griechischen Titan. Er ist das höchste Lebewesen der Erde, 115 Meter hoch. Ein imponierendes Bauwerk aus CO2, Wasser und Sonnenenergie, die dafür 150 Millionen Kilometer durchs Weltall gereist ist.

Die zarten Anfänge des Waldes können wir paradoxerweise im kahlen, baumlosen Gebirge von Spitzbergen sehen. Ganz hinten im Isfjord, in der Nähe der aufgegebenen Bergbaustadt Pyramiden, machten britische Forscher eine seltsame Entdeckung. Sie fanden fossile Wurzeln und Stämme von Krähenfußbäumen (Lycopsiden), einer heute ausgestorbenen Baumart. Dass sie überhaupt Kohlereste fanden, war nicht so überraschend; schließlich wird auf der Inselgruppe tonnenweise tropische Kohle gefördert. Aber die Forscher stellten fest, dass diese Fossilien einer anderen Altersgruppe angehörten: Sie stammten aus dem Devon. Die Briten behaupten – und das ist eine kleine Sensation –, dass der versteinerte tropische Wald in der Arktis einer der ältesten Waldreste auf unserer Erde ist, nur wenig jünger als die 385 Millionen Jahre alten Reste der sogenannten Gilboa-Bäume, die man im US-Bundesstaat New York fand. Die frühen Krähenfußbäume auf dem heutigen Spitzbergen waren keine fünf Meter hoch, aber immerhin.

Das einst so öde Land wurde allmählich von Wald bedeckt, vor allem von der prähistorischen Gattung Archaeopteris, die man auch »die ersten richtigen Bäume« nennt.7 Sie wurden fast zehn Meter hoch und hatten einen dicken Stamm, ähnlich wie Weiden, mit Borke verkleidet. Das heißt, sie waren den heutigen Bäumen recht ähnlich. Der Wortteil »pteris« geht auf das lateinische Wort für Flügel zurück und deutet darauf hin, dass sie schwere, wie Flügel geformte Blätter besaßen. Archaeopteris-Fossilien wurden unter anderem auf dem Misery-Gebirge auf Bjørnøya (Spitzbergen) gefunden. Bevor die Wissenschaft herausfand, dass sich die Kontinentalplatten bewegen und dass auch die arktischen Inseln früher viel weiter südlich lagen, hatte man gedacht, die Baumfossilien gehörten zu einem polaren Ökosystem. Erst später begriff man, dass der Archaeopteris-Wald in der Arktis vor 360 Millionen Jahren in der Nähe des Äquators aufgeragt war.

Eine Wanderung in diesen allerersten Wäldern wäre wohl ein seltsames Erlebnis gewesen. Denn dort war es sehr still: keine summenden Bienen, kein Vogelgezwitscher. Aber auf dem Boden zwischen dem Laub und der Schicht kleiner Gewächse krabbelten immerhin schon erste Tiere. Das Leben in diesen ersten Wäldern hat klein angefangen, lange nachdem das Leben im Meer förmlich explodiert war. Das geschah gleichzeitig mit der Eroberung des Landes durch die Pflanzen. Denn wovon hätten die Tiere leben sollen, wenn es keine Pflanzen gab?

Dieser Meilenstein in der Erdgeschichte, der Übergang vom Leben im Wasser zum Leben an Land, liegt aber weitgehend im Dunkeln. Es gibt nur wenige Fossilienfunde, und so fühlt es sich an, als wären mehrere Kapitel aus dem Geschichtsbuch unserer Erde herausgerissen worden.8 Derzeit sind die ältesten Fossilien von Landtieren kaum 420 Millionen Jahre alt: der Tausendfüßler Pneumodesmus newman, ein Sensationsfund eines Busfahrers und Amateurpaläontologen in Schottland aus dem Jahr 2004.9 Dieser Tausendfüßler galt lange als ältestes Fossil eines »echten« Landtieres. Zusammen mit anderen Gliedertieren – Springschwänze, Spinnen und Skorpione – waren es diese Tiere, die das Land beherrschten, auch die Wälder.

Die größte Bedeutung für uns Menschen und unsere Verwandten aus der Familie der landlebenden Wirbeltiere hatte eine Entwicklung in den Sümpfen der Devonwälder vor 375 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit entstanden nämlich die ersten Übergangsformen zwischen Fisch und Amphibien, darunter Tiktaalik roseae und der schwere, einem Salamander gleichende Ichthyostega.10 Er hatte einen beweglichen Hals, kurze Beine mit Zehen und einen Kopf, der an den eines Krokodils erinnert. Dass die Wirbeltiere das Land zur gleichen Zeit eroberten wie die ersten Wälder, war wohl kein Zufall. Der Wald gab ihnen Schutz und Nahrung, damals wie heute, und machte es erst möglich, dass unsere fernen Vorfahren sich weiterentwickeln konnten. »Der direkteste Weg ins Universum verläuft durch einen Urwald«, hat der schottisch-amerikanische Autor und Aktivist John Muir geschrieben. Tief im Wald kann man die großen Linien ziehen, hinaus ins Universum genauso wie zurück in unsere ferne geologische Vorgeschichte aus der Zeit, als die ersten Wälder entstanden.

Mats und ich haben die Forststraße erreicht und gehen zurück zum Hof. Mats ist ungeduldig und geht drei Schritte vor mir, wie so oft, wenn er viel zu tun hat. Bevor wir wieder losziehen, um nach Wolfsspuren zu suchen, muss er nach den Ziegen schauen, sie füttern und überprüfen, ob die Kitze genug Milch bekommen.

Wolfswinter

Shutterstock.com / © RussieseO

Der Svarverudskogen steht auf uraltem Felsgrund. Hier und da unterbrechen Seen den eintönigen Nadelwald; sie heißen Nøavann, Steinsvann oder Lauvann. Der federleichte Neuschnee hat einen weißen Schleier über den Boden gelegt: beste Voraussetzungen, um nach Wolfsspuren Ausschau zu halten. Mats und ich setzen uns in den alten Toyota Hiace und fahren in den Wald. An der Forststraße stehen die schlanken Kiefern in Reih und Glied. Es gibt angeblich mehr Kiefern bei uns im Land als Chinesen auf der Welt – 1,6 Milliarden sollen es sein.

Während wir weiterfahren, mache ich mir klar, wie viel Wald wir in Norwegen haben. Am Ende der letzten Eiszeit war er vollkommen ausgelöscht, und heute bedeckt er mehr als ein Drittel der Fläche. Nicht weniger als elf Milliarden Bäume stehen in den norwegischen Wäldern, zweitausend pro Einwohner. Während die Kiefern die unfruchtbaren Höhen bedecken, stehen die Fichten dicht an dicht in den Niederungen, auch hier um Svarverud. Das ist nicht besonders überraschend, es gibt ja schließlich 3,3 Milliarden Fichten hierzulande. Und dann wollen wir die Birken nicht vergessen. Selbst wenn hier im Svarverudskogen die Birken vom Nadelwald verdrängt wurden und nur noch gelegentlich zu sehen sind, eingeklemmt zwischen Kiefern und Fichten, gibt es insgesamt doch von keiner Baumart mehr im Land: Es sind fast fünf Milliarden.11 Man glaubt es sofort, wenn man sieht, wie die Birken an den Hängen hinaufklettern bis zur Schneegrenze. Nur wenige Baumarten ertragen Kälte so gut wie die Birke; sie trägt sogar dann Früchte, wenn die Sommertemperaturen unter acht Grad bleiben.12 Aus diesen wenigen Baumarten besteht der Wald hier im Norden; alle anderen Bäume – Erlen, Eberesche, Salweide, Eiche, Esche, Linde, Ulme und so weiter – sind Minderheiten in der norwegischen Wildnis.

Eigentlich dachte ich, wir würden zu Fuß gehen, die Ruhe des Waldes spüren, über die Bäume und ihre Geschichte sprechen und jede einzelne Tierspur im Schnee betrachten. Aber Mats hat keine Zeit zum Wandern. Seine Touren auf der Suche nach Fährten macht er in der Regel mit dem Auto, denn so kann er relativ große Gebiete überwachen. Während wir fahren, erzählt Mats von den Wölfen, die, so erklärt er, mit fast allen Voraussetzungen fertigwerden. Sie leben im Gebirge, in der Tundra, im Wald und in der Wüste. Sie kommen mit Gluthitze ebenso zurecht wie mit Eiseskälte. Auf der Jagd nach Nahrung oder auf der Suche nach einem Partner legen sie riesige Strecken zurück, im Wasser und auf dem Land. Fast hundert Kilometer können sie am Tag schaffen, entweder in ruhigem Trab oder im Renntempo von bis zu sechzig Kilometern pro Stunde. Kürzlich sind hier im Wald zwei Wölfe fotografiert worden.

»Vor sieben Jahren ging es los«, erzählt Mats. Da hat er fünf halb aufgefressene Elchkadaver gefunden, der blutige Beweis dafür, dass zum ersten Mal seit 140 Jahren Wölfe durch den Svarverudskogen gestreift sind. Seither ist der Wolfsbestand in Norwegen kräftig gewachsen, sodass jetzt mehr als hundert Tiere hier leben. Die Rückkehr der Wölfe, ergänzt er, ist kein rein skandinavisches Phänomen. Nachdem er in den europäischen Wäldern praktisch ausgerottet war, ist er jetzt wieder auf dem Vormarsch. In Europa leben heute zwölftausend Wölfe, und da sind die wolfreichen Länder Russland, Ukraine und Weißrussland noch gar nicht mit dabei. Selbst in so kleinen Ländern wie Lettland und Litauen gibt es mehrere Hundert Tiere. Und auch in dicht besiedelten Ländern wie Dänemark, Deutschland, Belgien und den Niederlanden leben heute wieder Wölfe. Insgesamt gibt es weltweit etwa 300000 Tiere – Raubtiere, die überall zurechtkommen.13

Ab und zu bremst Mats ab, öffnet die Wagentür und schaut sich Fährten an, die er kurz als Fuchs-, Reh- oder Elchspuren definiert. Davon gibt es viele. Und während ich wie immer den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, erkennt Mats alles Mögliche an diesen Spuren. Was für mich wie ein Chaos aus Abdrücken im Schnee aussieht, fast wie ein fremdes Schriftsystem, kann er interpretieren: Hier ist ein Auerhahn entlanggekommen und hat die Flügel schleifen lassen, hier ist ein Eichhörnchen eilig über den Weg gehüpft, um zum nächsten Baum zu kommen.

Dann hält Mats an. Wir steigen aus, und er rollt sein Maßband auf. Ein paar verdächtige Trittsiegel ziehen sich über den Weg und enden, wo der Belag aufhört. Wahrscheinlich ein Hund, erklärt der Biologe knapp, während der Dieselgeruch in der Kälte hängt. Die Schrittlänge ist zu kurz, und die Abdrücke sind zu klein, das war kein Wolf.14 Es gibt noch ein paar weitere Unterscheidungsmerkmale, erfahre ich: Der Wolf geht eher geradeaus, während die Hundespur stärker ausschwingt. Außerdem hinterlässt Isegrim tiefere Abdrücke im Schnee. Ein großer Wolf kann ja durchaus so viel wiegen wie ein erwachsener Mann.15

Wir steigen wieder ins Auto, fahren weiter, und nach kurzer Zeit hält Mats wieder an. Raus aus dem Wagen. Wieder ein Hund. Und so geht es weiter. Rein ins Auto, anhalten, raus aus dem Auto. Fuchs. Rein ins Auto, fünf Minuten Fahrt. Raus aus dem Auto. Hund. Rein ins Auto. So verbringen Leute, die nach Wolfsfährten suchen, ihre Tage. Manchmal reicht es, die Tür ein Stück weit aufzumachen und langsam vorbeizufahren, um zu erkennen, dass es wieder keine Wolfsspur ist.

Aber dafür gibt es unglaublich viele andere Spuren hier im Wald. Am Ende eines Moores mit ein paar kleinen Kiefern hat ein Biber seine Burg gebaut und den Bach aufgestaut. Wir nehmen eine rote Goretex-Jacke mit, die Mats hier über einen Stock gehängt hat. Sie soll die Biber abschrecken – ob das funktioniert, darüber schweigt sich Mats aus. Dafür erzählt er mir, dass der europäische Biber, dessen Fleisch, Pelz und Bibergeil sehr gefragt waren, Ende des 19. Jahrhunderts in Westeuropa fast ausgerottet war. In Skandinavien gab es nur noch eine kleine Population in Agder. Aus dieser Gruppe hat man achtzig Tiere gefangen und an neunzehn Stellen in Schweden ausgesetzt – das war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Von diesen Tieren stammt die heutige schwedische Biberpopulation ab. Irgendwann sind einige Exemplare wieder Richtung Norwegen gewandert und haben sich im Osten des Landes, unter anderem auch im Svarverudskogen, angesiedelt. »Ein extremes Beispiel für den Flaschenhalseffekt«, erklärt Mats. »Außerdem wurde die genetische Vielfalt der Biber erheblich reduziert. Heute gibt es in Norwegen Zehntausende Biber in den Wäldern. Sie hinterlassen ihre Spuren in Form von abgenagten Baumstämmen, aufgestauten Bächen und Flüssen und abgestorbenen Bäumen.«16

Auf einer Hochebene kreuzen viele Spuren den Weg. Die Spitzen haben kleine, ordentliche Abdrücke hinterlassen, die unter gebeugten Birken und niedrigen Fichten verschwinden. Ich vermute, dass es Fuchsspuren sind. »Füchse haben doch keine Hufe«, erklärt Mats leicht genervt. »Das waren Rehe.«

Das Reh ist heute das häufigste Tier aus der Gruppe der Hirsche, obwohl es erst Anfang des 20. Jahrhunderts hierher eingewandert ist, nachdem es fünftausend Jahre lang aus der norwegischen Natur verschwunden war.17 Der letzte Winter war hart für die Rehe. Sie sind eigentlich an die schneereichen skandinavischen Winter schlecht angepasst, berichtet der Biologe.

Tief im Wald kommen wir durch ein Tal mit dichtem Fichtenbewuchs. Dort steht die Wildkamera. So leblos der Wald am Tag wirkt, so viele Tiere streifen im Schutz der Nacht dort umher. Mats zeigt mir ein paar Bilder, die mit der Kamera gemacht wurden. Auf einem sieht man ein Wildschwein, auch ein Neuankömmling in Norwegen, nachdem das Tier vor fünftausend Jahren von hier verschwunden war. Zu jener Zeit wurde das Wildschwein zusammen mit dem Reh durch das kühler werdende Klima und die Jagd verdrängt. Ganz allmählich sind sie nach Skandinavien zurückgekehrt, nachdem sie in den Siebzigerjahren aus einer Aufzuchtstation in Schweden ausgebrochen waren. Auf der norwegischen Seite der Grenze sind sie zum Abschuss freigegeben und eigentlich auch nicht gern gesehen, während sie in Schweden sogar durch einen Reichstagsbeschluss als Teil der schwedischen Fauna anerkannt sind.

Auf einem anderen Bild sieht man einen Luchs, der gerade einen Hang hinunterspringt. Man stelle sich eine rote Hauskatze vor, nehme sie mal zweieinhalb und lasse den Schwanz weg – so sieht ein Luchs aus. Als Verantwortlicher für Raubtiere im Süden von Norwegen sieht Mats ab und zu einen Luchs im Wald. Sie sind die einzigen Wildkatzen in Norwegen, erklärt er mir, und obwohl es viel mehr Luchse als Wölfe bei uns gibt, mehr als dreihundert, sieht man sie äußerst selten. Sie halten sich zumeist in unwegsamem Gelände auf. Und während Wolf und Bär bei den Menschen verhasst waren, galt der Luchs nie als Schädling. Er war eher ein Rohstofflieferant – ein Luchsfell war im 17. Jahrhundert zehn bis zwölf Mal so viel wert wie ein Bärenfell. Kein Wunder, dass sich der König das Vorkaufsrecht auf alle Luchsfelle gesichert hatte.

Trotzdem war auch der Luchs, wie Wolf und Bär, Anfang des 20. Jahrhunderts in Norwegen praktisch ausgerottet. Erst als er 1973 unter Schutz gestellt wurde, erholten sich die Bestände. Jetzt fehlte nur noch, dass ein Bär durch diesen Wald streifen würde. Doch der letzte Bär, der hier lebte, wurde 1859 abgeschossen. In anderen Regionen von Skandinavien erholt sich der Bestand an Bären jedoch prächtig. Heute gibt es schon wieder dreitausend Exemplare, die meisten in Schweden.18

Dass die Raubtiere wieder da sind, ist Teil eines größeren Plans: Wir wollen zurück zur unberührten, ursprünglichen Natur, die Rede ist von »Rewilding«. Vielleicht ist das eine Illusion, denn es gibt ja nichts Unberührtes mehr. Selbst tief in den Urwäldern findet man Spuren der Feuer von Waldfinnen und Jägern, die den einen oder anderen Baum gefällt haben. Trotzdem ist die unberührte Natur zu einem Mantra der norwegischen Umweltbewegung geworden und steht in starkem Kontrast zu den zunehmenden Eingriffen in die Natur, sei es durch Hochspannungsleitungen, Forststraßen, Abholzung, Hüttensiedlungen, Fichtenplantagen oder vierspurige Autostraßen. Wenn man den Raubtieren wieder einen Platz in der Natur zugesteht, steht dahinter auch der Versuch, sich dem Ursprünglichen anzunähern – einem Wald, der so aussieht wie vor der Zeit, als der Mensch ihn zum Wirtschaftsgut machte.

Während wir langsam durch den Svarverudskogen fahren und nach Wolfsspuren Ausschau halten, sprechen wir über die Namen, die die Menschen dem Wolf gegeben haben: der Struppige, Graubein, Troll, Schatten, der Unaussprechliche. Früher nannte man ihn deshalb Graubein, weil man sich fürchtete, gefährliche Tiere bei ihrem richtigen Namen zu nennen. In heidnischer Zeit wurden Wolf, Räuber und Geächteter gleichgesetzt und als »Varg« bezeichnet. Ein Beispiel ist der Räuber Ole Andreassen, der Mitte des 19. Jahrhunderts lebte und den Beinamen »Steinulven« – Steinwolf – trug. Aus einem Versteck heraus, oft hinter einem Felsblock, überraschte er seine Opfer. Seine Beute verbarg er in einem Tal, das entsprechend heute als Tjuvgodsdalen – Diebesguttal – bezeichnet wird. Es bildet den südlichsten Teil des Svarverudskogen.

Nachdem wir einen großen Teil des Wegenetzes abgefahren haben, ohne etwas zu finden, kommen wir zu einem steilen Abhang, wo der Weg nicht geräumt ist. Ich plädiere sehr dafür, zu Fuß weiterzugehen, aber Mats gibt Gas und fährt hinunter. Eine Weile geht das gut, doch dann verlieren die Reifen den Halt und drehen durch. Mats flucht und wirkt ein bisschen panisch. Wir rutschen immer weiter zum Rand des Weges, während Mats hektisch kurbelt, um den Hiace wieder auf Kurs zu bringen. Genau in dem Moment, als wir vom Weg abkommen, bleibt der Wagen stehen. Wir sind weit weg von allen anderen Menschen, tief im Wald, es ist bitterkalt, und der Hiace steckt im Schnee fest. Da Mats den Spaten vergessen hat, schieben wir den Schnee mit den Füßen weg, später mit einem Paar Ski. Verschwitzt und erschöpft, haben wir irgendwann ein Stück des Weges fast schneefrei gemacht. Mats versucht, zurück auf den Weg zu fahren. Der Motor dröhnt, es stinkt nach verbranntem Gummi. Beim ersten Versuch tut sich gar nichts, auch nicht beim zweiten. Frustriert schieben wir noch mehr Schnee weg, und ich stelle mich ans Heck, um zu schieben. Vorsichtig lässt Mats die Kupplung kommen und gibt ganz sachte Gas. Und endlich, beim dritten Versuch, rutscht der Wagen wieder auf den Weg. Er schlingert, aber er bleibt in der Spur. Vor uns zieht sich der nicht geräumte Weg weiter in den Wald. Jetzt bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu Fuß zu gehen. Mats stellt den Wagen ab, und wir marschieren los. Der Schnee reicht uns bis zu den Knien.

»Der Wald ist wirklich eintönig hier unten«, bemerke ich, als wir losgehen. Überall dieselben Baumarten, wenige Aussichtspunkte, auch die Seen und Moore sehen sich zum Verwechseln ähnlich. »Für dich schon«, antwortet Mats kurz und erklärt dann, wie er den Wald mit seinen vielen Facetten erlebt. Er hört einen Vogel singen, sieht eine Stelle, wo ein Elch gegangen ist, studiert die Spuren eines Auerhahns, der Futter gesucht hat. »Und dann kommen ja noch die Erinnerungen dazu«, sagt er. »Da habe ich mal ein Birkhuhn gesehen, da habe ich einen Elch geschossen. Und ich denke natürlich auch an die Nutzung des Waldes. An dieser Stelle müsste man mal ausdünnen, an einer anderen Stelle wäre es sinnvoll, einen Weg anzulegen, und dieses Waldstück da ist reif zum Schlagen.« So geht er die ganze Zeit und bewertet die Dinge, sagt er. Dann unterbricht er sich.

»Eine Hasenspur!«

Die Hasen sind in den letzten Jahren mehr geworden, erzählt er. Einmal hat er einen angeschossen. Die Todesschreie des Tieres hallten durch den Wald, und da sie so klingen wie Babygeschrei, war das ein ganz furchtbares Erlebnis, berichtet Mats, der doch eigentlich ein erfahrener Jäger ist. »Erst als ich dem Hasen einen Schlag in den Nacken versetzt habe, wurde es still.« Mats wirkt schroff und gefühllos, wenn er solche Geschichten erzählt, aber er beeilt sich hinzuzufügen, dass er eigentlich nicht gern tötet. Manchmal verfolgen ihn solche Erlebnisse bis in die Träume hinein.

Auf seinem Handy erscheint eine SMS. »Ich bin diese Ziegen so leid«, schimpft er – mit gutem Grund. Nicht nur, dass sie jetzt eine der beiden Dielen seines Hauses belagern, im Sommer ist die ganze Bande einmal während eines Gewitters in den Wald abgehauen. Darüber haben sogar die Lokalzeitung und das Radio berichtet. Und außerdem hatten sie kürzlich die Moderhinke. Und jetzt hat noch eine Ziege in der Eiseskälte zwei Kitze zur Welt gebracht, erklärt er mir. Er muss so schnell wie möglich nach Hause. Wir eilen zum Auto zurück, und während der halsbrecherischen Fahrt zurück zum Hof kommt mir ein Gedanke: Wie stelle ich mir eigentlich einen echten Mann des Waldes vor? Ich dachte, er ist sanftmütig, nimmt sich Zeit und denkt viel nach. Mats ist genau das Gegenteil. Und wenn ich bei ihm bin, habe ich immer das Gefühl, Besuch ist ihm lästig. Eigentlich müsste er immer gerade etwas ganz anderes tun. Deshalb war es auch gar nicht leicht, einen Tag zu finden, um zusammen in den Wald zu fahren. Ständig muss er etwas erledigen: Entweder muss er Elchfleisch ausliefern oder einen Waldarbeiter treffen, einen Traktor reparieren oder die Kinder zur Kita fahren. Dann lammen die Schafe, er muss mit den Hunden raus, muss Hühner schlachten, Kraftfutter für die Schweine holen … diesmal sind es also die Ziegen. »Wenn ich eine Ziege wäre, würde ich dich öfter sehen«, sage ich halb im Scherz zu ihm. Mir ist übel von der Schaukelei und dem Dieselgestank.

Endlich sind wir da. Mats stellt den Wagen vor dem Hof ab. Dort vor uns, im Unterstand der Ziegen, ruhen zwei neugeborene Kitze. Ein tot geborenes liegt weiter weg im Schnee. Für mich ist das ein ungewohnter Anblick. Auf dem Land sind Leben und Tod den Menschen näher, sagt man – ein Klischee, aber es ist wirklich so. Mats ist zwar in der Stadt aufgewachsen und hatte zunächst wenig Erfahrung mit diesen Dingen, doch inzwischen gehört es ganz selbstverständlich zu seinem Leben, Ziegen, Schweine, Hühner zu töten. Wenn man Tiere auf dem Hof hat, erlebt man die Freude, neues Leben entstehen zu sehen, erklärt er mir leise, aber ab und zu muss man auch eines beenden. Er schließt den anderen Eingang zum Haus ab, holt Heu und Kraftfutter, und ich trage die beiden warmen neugeborenen Kitze unter den Armen. Die kleinen Herzen klopfen heftig. Mats zieht die Mutter, eine kräftige Ziege mit Hundehalsband, hinter sich her. Na, immerhin zwei Kitze. Aber kein Wolf.

Ein paar Tage nach der Svarverud-Tour hat sich über Oslo ein Hochdruckgebiet festgesetzt. Auf den Höhen rund um die Stadt, die vor dreihundert Millionen Jahren in riesigen Vulkanen entstanden sind, sehe ich den weiß überzuckerten Nadelwald. Ich müsste nur da hochfahren und wäre auch schon im Wald, aber statt die Ski zu nehmen und nördlich der Stadt loszuziehen, wie ich es sonst zu tun pflege, habe ich mir vorgenommen, Wolfsspuren zu suchen. Deshalb fahre ich nach Osten, wo sich ein Wolfsrudel aufhalten soll. Vom Byseter-Parkplatz aus wandere ich planlos, jedoch optimistisch kreuz und quer durch den Wald, abseits von Wegen und Loipen, den Blick auf den Boden gerichtet. Wie schon in Svarverud gibt es massenweise Hundespuren, aber keine Anzeichen von Wölfen. Bis jetzt jedenfalls. Ein Stück weiter im weiß verkleideten Wald haben ein Elch und ein Reh den Weg gekreuzt, und ich muss zugeben, dass die Spurensuche meine Wanderung wirklich bereichert. Die Fährten erzählen vom Leben im Wald – einem Leben, das sich im Wesentlichen vor unseren Blicken verborgen abspielt.