Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Delius Klasing

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Mayday! Die häufigsten Yachtunfälle und ihre Ursachen Im Notfall macht Wissen den entscheidenden Unterschied. Deswegen analysiert der erfahrene Segellehrer Jan-Erik Kruse typische Segelyacht-Unfälle, deren Ursachen und Verläufe. Auf Grundlage von weltweit ausgewerteten Unfallberichten werden in diesem Buch die hauptsächlichen Unfalltypen an Fallbeispielen vorgestellt: Patenthalsen, Mensch über Bord, Kollisionen und mehr. Denn besser aufgeklärt können Kapitän und Crew nicht nur schneller reagieren - viele Unfälle würden gar nicht erst passieren! - Segelunfälle vermeiden: Das Yachtbuch zur Unfallverhütung - Neun Themengebiete von Ruder- und Kielverlust über Feuer und Explosion bis zu schwerer See und Strandungen - Verhalten im Notfall: Notmeldung, AIS und Radar, Risikomanagement und mehr - Faktor Mensch: persönliches Risikoverhalten und typische Denkfehler Sicher segeln: Risikofaktoren richtig einschätzen und schnell reagieren Jan-Erik Kruse bringt den Leserinnen und Lesern konkrete Strategien für mehr Sicherheit im Segelsport nahe. Die Bedeutung des "Faktor Mensch" wird von persönlichen Risikoeinstellungen bis hin zu Wegen aus der mentalen Falle behandelt. In weiteren Kapiteln informiert der Autor, was bei einem Segelunfall zu tun ist: Von der richtigen Notmeldung über die Nutzung von AIS und Radar bis hin zu Tipps, wie Sie im Notfall handlungsfähig bleiben, werden die essenziellen Fragen beantwortet. Eine wichtige und nützliche Lektüre für alle Bootsbesitzer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

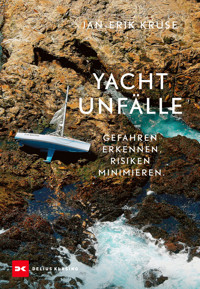

JAN-ERIK KRUSE

YACHTUNFÄLLE

GEFAHREN ERKENNEN. RISIKEN MINIMIEREN.

DELIUS KLASING VERLAG

Der Autor dankt allen aufgeführten Institutionen für die Genehmigungen der Veröffentlichung der Bilder und ihren Mitarbeitenden für ihre zum Teil aufwendige Recherche nach Originaldateien und Quellen.

Alle in diesem Buch enthaltenen Angaben und Daten wurden von dem Autor nach bestem Wissen erstellt und von ihm sowie vom Verlag mit der gebotenen Sorgfalt überprüft. Gleichwohl können wir keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen.

1. Auflage

© Delius Klasing Verlag GmbH, Bielefeld

Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:

ISBN 978-3-667-12762-4 (Print)

ISBN 978-3-667-12780-8 (Epub)

Lektorat: Felix Wagner

Coverfoto: Brant Ward/Polaris/Laif

Innenteilfotos und Illustrationen: Die Fotos und Abbildungen sind, mit Ausnahme der folgenden, vom Autor erstellt worden: S. 21/22: New Zealand Defence Force; S. 29 (2), S. 40: maritimeNZ; S. 49 oben und unten: BSU; S. 52, 54, 69 Mitte, 69 unten, 71 (2): Image courtesy of MAIB; S. 82: BEAmer; S. 87 (3): SMAIC; S. 89: SMAIC; S. 112 oben: MCIB; S. 112 unten: Eddie Mays; S. 117: Alexander Borbely; S. 146: BEAmer; S. 150: Jessica Watson, privat; S. 157 (3): BSU; S. 168: maritimeNZ; S. 169: New Zealand Defence Force; S. 184: Courtesy of MAIB; S. 186: Image courtesy of MAIB; S. 187: Courtesy of MAIB; S. 191: Image courtesy of United States Couast Guard/MAIB; S. 192: links: Image courtesy of MAIB, rechts: Magnus Rassy; S. 207: WSP Emden; S. 209: BSU; S. 222/223: Getty Images/Brian Carlin/Team Vestas Wind/Handout

Karten: Veröffentlichung der Basiskarten mit freundlicher Genehmigung von Esri Deutschland GmbH.

Die Seekarten sind vom Autor auf Grundlage von OpenSeaMap-Daten erstellt worden.

Die Karten im Vor - und Nachsatz basieren auf Daten von: Natural Earth.

Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.

Umschlaggestaltung: Uwe C. Beyer / freihafen.de

Layout und Lithografie: Felix Kempf, www.fx68.de

Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.delius-klasing.de

INHALT

EINE NEUE SICHT AUF YACHTUNFÄLLE

PATENTHALSEN

PLATINO – Patenthalse auf einer 20-m-Yacht

SINFONIE SYLT – Mode Confusion auf der Flensburger Förde

CV 21 – Steuerfehler und Materialversagen im Nordatlantik

Fazit Patenthalsen

SEGELN, EINE GEFÄHRLICHE FREIZEITBESCHÄFTIGUNG?

MENSCH ÜBER BORD

CV 21 – der zweite Unfall im Nordpazifik

LION – ertrunken trotz Lifebelt

Fazit Mensch über Bord

FAKTOR MENSCH: WELCHE RISIKOEINSTELLUNGEN HABE ICH?

GRUNDSEEN

MOMO – eine Irrfahrt in der Biskaya endet in den Grundseen der Gironde-Mündung

LILLA W – Schiffbruch vor Klaipeda

MERI TUULI – tragische Rettung vor Portugal

Fazit Grundseen

NOTMELDUNGEN RICHTIG ABSETZEN

RUDERVERLUST

BRAINSTORM

CHARLOTTE JANE III

MEGAWAT – Wassereinbruch durch den Ruderkoker

Fazit Ruderverlust

FAKTOR MENSCH: I’M SAFE? ÜBER ALKOHOL, SCHLAFENTZUG UND ANDERE MENSCHLICHE SCHWÄCHEN

FEUER

SUNRISE – Feuer in der Danziger Bucht

BEST REVENGE 5 – im Schlaf überrascht

Fazit Feuer

FAKTOR MENSCH: IM NOTFALL HANDLUNGSFÄHIG BLEIBEN

KOLLISION

ALIADO vs. KATTEGAT – enge Fahrwasser, entgegengesetzte Kurse und alltägliche Regelverstöße

WHAT ELSE vs. PASTAGA – Fluch der Karibik

ELLA’S PINK LADY – True Illusion

Fazit Kollision

AIS UND RADAR – SEHEN UND GESEHEN WERDEN

SCHWERE SEE

ESSENCE – Schiffbruch ohne Rettungsfloß

LOA ZOUR – Weshalb eine Ozeanpassage gut geplant werden muss

Fazit schwere See

PASSAGE PLANNING – SICHERE SCHIFFSFÜHRUNG UND VERMEIDUNG GEFÄHRLICHER SITUATIONEN

KIELVERLUST

TYGER OF LONDON – Kielverlust vor Teneriffa

CHEEKI RAFIKI – Kielverlust im Nordatlantik

Fazit Kielverlust

FAKTOR MENSCH: WEGE AUS DER MENTALEN FALLE

STRANDUNGEN UND GRUNDBERÜHRUNGEN

MADAME PELE – Gefahr durch lückenhaftes und inaktives Wissen

VESTAS WIND und das Schlüssellochproblem

RISIKOMANAGEMENT AUF SEGELYACHTEN

SICHERHEIT IM YACHTSEGELN ERHÖHEN – WAS FOLGT AUS DER NEUEN SICHT AUF YACHTUNFÄLLE?

EINFÜHRUNG

–

EINE NEUE SICHT AUF YACHTUNFÄLLE

EVERYBODY HAS SEEN PARTS OF SOMEONE ELSE’S ACCIDENT

Als am Abend des 29. November 2014 die Yacht VESTAS WIND beim zweiten Leg des Volvo Ocean Race in Folge eines Navigationsfehlers auf ein Korallenriff im Indischen Ozean läuft, dauert es nicht lange, bis die Bilder um die Welt gehen und sich die ersten Experten zu dem Unfall äußern. Einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum dürfte der Blauwassersegler Bobby Schenk gewesen sein, der sich in einer unterhaltsamen Kolumne mit diesem »abgrundtief dummen Fehler« und seinen Folgen auseinandergesetzt hat1. Die VESTAS habe sich »von der offenen See her kommend« ein »30 Seemeilen langes Riff nördlich von Mauritius« ausgesucht um dort »Mittriffs« mit 19 Knoten aufzulaufen. Die Schuldigen sind schnell identifiziert: der Navigator (»Er hat gepennt«) und natürlich der Schiffsführer, der sich nicht für die Navigation interessiert habe. Der »kleine Fahrtensegler« werde sich hier an die Stirn greifen. Der Autor selbst kenne unter den vielen tausend Blauwasserseglern in den letzten Jahren keinen einzigen (!) Fall, in dem ein »solcher kapitaler Navigationsfehler« vorgekommen sei. Er präsentiert uns mit seinem launigen Text allerdings nicht nur die Schuldigen auf dem Silbertablett, sondern gleichzeitig ein wunderschönes Beispiel dafür, was die alte von der neuen Sicht auf menschliche Fehler unterscheidet. Seit über 100 Jahren werden in Deutschland Seeunfälle hoheitlich untersucht. Den Anstoß dazu gab im Jahr 1875 das Unglück der DEUTSCHLAND, einem Dampfsegler des Norddeutschen Lloyd, der – ebenfalls durch Navigationsfehler – während eines Sturms auf eine Sandbank in der Themsemündung auflief. Von den 234 Personen an Bord starben 57. Verstimmt durch den Seegerichtsprozess, dem sich der Kapitän daraufhin in Großbritannien stellen musste, obwohl sich der Unfall in internationalen Gewässern ereignete, gründete man im Deutschen Reich im Jahr 1878 die Seeämter Königsberg, Danzig, Stettin, Stralsund, Rostock, Lübeck, Flensburg, Tönning, Hamburg, Bremerhaven, Brake und Emden. Bis Juni 2002 war es Aufgabe dieser Seeämter beziehungsweise ihrer Nachfolger, in den Gebieten der BRD und DDR Unfallursachen zu ermitteln, um diese für die Verhütung künftiger Unfälle auszuwerten. Man hatte also bereits vor mehreren Jahrzehnten erkannt, dass es dafür sinnvoll ist, die Schuld- und Haftungsfragen von der Frage zu trennen, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Allerdings konnte – und kann immer noch – im Rahmen der Untersuchung auch ein »ermitteltes Fehlverhalten« der Kapitäne und Schiffsoffiziere förmlich festgestellt und das Patent entzogen werden – auch im Sportbootbereich! Das Buch Yachtunfälle – und wie man sie vermeiden kann von Joachim Schult erschien zu Beginn der 1980er-Jahre und wurde in mehreren Auflagen bis Ende der 90er-Jahre bei Delius-Klasing verlegt. Die dort geschilderten Fälle – vorwiegend aus den 1970er-Jahren – basierten überwiegend auf den Erkenntnissen dieser Seeamtsverfahren.

Wie ein roter Faden zieht sich ein Faktor in mehr oder weniger zum Unfall beitragendem Ausmaß vom Unglück der DEUTSCHLAND über die von Joachim Schult geschilderten Fälle bis zur Strandung der VESTAS und vieler weiterer Fälle des vorliegenden Buches: menschliche Fehler.

Der Organisationspsychologe Sidney Dekker – Professor für Human Factors and Flight Saftey an der Luftfahrtschule der Universität von Lund – hat zahlreiche Untersuchungen zum Thema Faktor Mensch im Bereich der Zivilluftfahrt durchgeführt und bei der Betrachtung menschlicher Fehler zwei grundsätzliche Perspektiven gegenübergestellt: die anfangs bereits erwähnte alte Sichtweise, auch Bad Apple Theory genannt, und die neue Sichtweise. Das übergeordnete Ziel von Unfalluntersuchungen – ob in der See- oder Luftfahrt – ist es, aus den Fehlern zu lernen, worüber seit über 100 Jahren Einvernehmen besteht. Wir haben nun die Wahl, ob wir menschliche Fehler entweder nur als Unfallursache in einem ansonsten grundsätzlich sicheren System betrachten. In diesem Fall können Sie die Untersuchung in dem Moment beenden, wo Sie einen passenden menschlichen Fehler gefunden haben, dem Sie die Schuld am Unfall zuschreiben können. Oder ob wir menschliche Fehler als Symptom einer Störung in einem System sehen, das grundsätzlich nicht sicher ist und nur durch die handelnden Menschen, also Skipper, Navigatoren, Crewmitglieder, Piloten, Lotsen usw., überhaupt erst sicher wird.

»WENN DER NAVIGATOR GROB FAHRLÄSSIG LEBENSWICHTIGE INFORMATIONEN AUSBLENDET, BILDLICH GESPROCHEN: UNBEACHTET IN DIE SCHUBLADE VERRÄUMT, KANN DIE ELEKTRONIK NICHTS DAFÜR.«

Aus Bobby Schenks Glosse zum VESTAS-Fall lassen sich die Lehren der Bad-Apple-Theorie hervorragend zeigen:

Es brauche nicht mehr als eines gesunden Menschenverstandes, das Einhalten der Regeln guter Seemannschaft sowie der Konsultation aktueller (Papier-)Seekarten und Seehandbücher, um im Revier des Indischen Ozeans sicher zu navigieren

.

Der Skipper und der Navigator halten sich aber nicht an diese gängigen Regeln

.

Diese »faulen Äpfel« haben offensichtlich eine laxe Einstellung gegenüber der Sicherheit der Yacht. Sich nicht um die Sicherheit der Yacht zu kümmern, ist ein individuelles Problem dieser Personen, Folge einer falschen oder mangelnden Motivation in dieser Hinsicht oder schlicht eine individuelle Entscheidung der beiden, sich fahrlässig zu verhalten

.

Die Ozeansegelei an sich ist sicher. Den vielen tausend (allesamt verantwortungsvollen) Blauwasserseglern, die dem Autor bekannt sind, ist so ein Fehler nie passiert

.

Die Lehre aus dem Unfall: sich immer an die Regeln der guten Seemannschaft halten. Oder in den Worten Schenks: »immer alle greifbaren Informationen bei der Navigation […] nutzen« und die beiden Verantwortlichen aus dem System aussortieren, so wie man es mit dem ebenfalls verantwortungslosen Flugkapitän eines Airbus gemacht habe, der vor einigen Jahren in Wien aufgrund eines Denkfehlers eine Notlandung mit Sachschaden machen musste und deshalb »keine einzige Minute mehr an das Steuer eines Flugzeugs« durfte

.

Auf den ersten Blick sind Unfälle, zu denen menschliche Fehler beitragen, so einfach zu erklären: Jemand hat nicht genug aufgepasst. Wenn nur einer gemerkt hätte, dass diese oder jene Information bedeutend ist oder fehlt, dann wäre alles nicht passiert. Jemand hat geglaubt, dass eine Verletzung der Regeln nicht so schlimm sei. Mangelnde Aufmerksamkeit. Falsche Beurteilung der Situation.

Das Problem dieser Sichtweise ist nur, dass mit dem Wissen, was wir nach dem Unfall haben, fast jeder Fehler hätte vermieden werden können! Und dass wir aus solch einer Betrachtung leider so gut wie nichts lernen können.

Sidney Dekker und andere Human-Factors-Wissenschaftler sind zu der Überzeugung gekommen, menschliche Fehler stattdessen unter folgenden Grundsätzen zu betrachten2:

Menschliche Fehler sind nicht zufällig. Sie sind systematisch mit den Aspekten der Aufgaben, die die Menschen bewältigen müssen, den Hilfsmitteln, die sie dafür zur Verfügung haben und dem Umfeld, in dem sie agieren, verknüpft

.

Die Feststellung »menschlicher Fehler« sollte nie die Schlussfolgerung einer Unfalluntersuchung sein, sondern ihr Ausgangspunkt

.

Wir sollten Fehler als ein Fenster verstehen, durch dass wir Einblick in die normalen Abläufe eines Segeltörns oder einer Hochseeregatta nehmen können. Als eine Momentaufnahme der alltäglichen Herausforderungen, mit denen wir Segler immer wieder konfrontiert werden. Die Fragen, die wir uns stellen sollten, sind nicht, warum jemand dieses oder jenes nicht gesehen oder getan hat. Denn das ist eine Frage, die immer aus der rückblickenden Perspektive gestellt wird. Von der Position eines Betrachters, der das Ergebnis – also den Unfall – bereits kennt, wenn er die Fragen stellt. Viel aufschlussreicher ist es hingegen, zu versuchen zu verstehen, warum das, was jemand getan hat, für ihn oder sie in diesem Moment sinnvoll erschien.

Die neueren Erkenntnisse, wie Unfälle und gefährliche Zwischenfälle untersucht werden sollten, haben in den 0-er-Jahren mit der Verabschiedung des Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetzes (SUG) und der Gründung der weisungsfreien Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Deutschland auch Einzug in die Organisationsstruktur staatlicher Institutionen gehalten. Der Leitgedanke einer Sicherheitspartnerschaft, die ausschließlich dem Ziel der Erhöhung der Sicherheit der Seefahrt insgesamt dienen soll, spiegelt sich in den Untersuchungsberichten der BSU aber auch der meisten anderen Seeunfalluntersuchungsbehörden anderer Länder wider, die, frei von Schuldzuweisungen an einzelne Beteiligte, sehr aufschlussreiche Einsichten in die Risiken und Sicherheitssysteme der modernen Seefahrt bieten. So basiert dieses Buch zu einem wesentlichen Teil auf der Auswertung der Untersuchungsberichte der BSU und seiner Pendants in Großbritannien, Neuseeland, Frankreich, Polen, den USA und weiterer Länder.

Versuchen Sie, sich in die Perspektive zu begeben, aus der die Segler ihre Entscheidungen getroffen haben. Sie werden sehen, dass sie fast alle bemüht waren, dass Beste aus den Umständen, die sich meist nicht eindeutig, sondern sehr vielschichtig für sie dargestellt haben, zu machen. Vielleicht werden Sie dann auch feststellen, dass das extrem anspruchsvolle Volvo Ocean Race mit seinem dichtgepackten Programm im Vorfeld der eigentlichen Rennen, in dem die Interessen der Sponsoren und Medien einen großen Raum einnehmen, mehr mit der Situation einer Chartercrew, die bis zum Start ihres einwöchigen Törns auf einem unbekannten Boot voll in Beruf und Familie eingebunden ist, gemeinsam haben könnte als mit den oben zitierten Blauwassersegler-Ehepaaren, die sich eine dreijährige Auszeit für ihre Weltumsegelung nehmen, bestens mit ihrer Yacht vertraut sind und für die es schlicht keine Rolle spielt, ob sie eine Woche früher oder später auf dem nächsten Pazifikatoll eintreffen.

01

PATENTHALSEN

Größe der Yachten, auf denen Patenthalsen-Unfälle passiert sind

Verunglückte & Verletzte

Gründe für eine Patenthalse

Wie oft war ein Bullenstander gesetzt?

–

In elf untersuchten Fällen führten Patenthalsen – insbesondere auf größeren Yachten und bei starkem Wind – nicht nur zu fatalen Personenschäden, sondern teilweise auch zu erheblichen Schäden an der Yacht und infolgedessen in einem Fall (PLATINO) sogar zu einem fast vollständigen Kontrollverlust der Yacht. Zwei Mal trug eine Autopilotenfehlfunktion oder dessen fehlerhafte Bedienung zum Unfall bei (PLATINO und SINFONIE SYLT), in den anderen Fällen setzten Steuerfehler durch den Rudergänger die Ereigniskaskade in Gang. Bullenstander waren in neun Fällen gar nicht gesetzt, in zwei Fällen hielten sie den enormen dynamischen Kräften in der Situation nicht stand (PLATINO und CV 21).

–

PLATINOPATENTHALSE AUF EINER 20-M-YACHT ZWISCHEN NEUSEELAND UND DEN FIDSCHI-INSELN 3

Die Crew der PLATINO wähnte sich gut vorbereitet für ihren ersten langen Hochseetörn mit einer vollkommen generalüberholten Ron Holland 66-Fuß-Sloop.

DIE CREW UND DIE YACHT

HINTERGRUND ZUR GEPLANTEN REISE

Das Eignerpaar verfügt über langjährige Segelerfahrung, offizielle Segelscheine hält jedoch nur die Eignerin, weshalb sie später auch die Schiffsführerin sein wird: Sie ist im Besitz eines Yachtmaster Coastal und hat einen Kurs in Ocean Navigation absolviert. Darüber hinaus hat sie an einem Überleben-auf-See- und einem Erste-Hilfe-auf-See-Kurs teilgenommen. Sie hat in 30 Jahren etwa 60-70-tausend Seemeilen ersegelt und eine achtjährige Weltumsegelung auf dem Buckel. Der Eigner blickt auf 45 Seglerjahre mit zahlreichen Regattateilnahmen und Überführungstörns vom Küstenrevier bis zu Ozeanpassage zurück und ist qualifizierter Schiffselektriker.

Die Yacht mit Baujahr 1998 wurde zwischen Februar 2014 und Dezember 2015 in Gulf Harbour nördlich von Auckland umfangreich umgebaut und ausgerüstet. In Summe wurden mehr als $ 4.000.000 Neuseeland-Dollar (etwa 2,4 Mio €) investiert und die Yacht unter anderem ausgestattet mit

überarbeitetem Rumpf

neuem Teakdeck

Umbauten unter Deck

einem kompletten Satz neuer Segel

einer neuen hydraulischen Rollreffanlage für die Vorsegel und das Groß

neuer Navigations- und Kommunikationsausrüstung

neuer Sicherheitsausrüstung

und rückblickend ein folgenschwerer Entschluss:

–

Der Targabügel, auf dem die Großschot angeschlagen war, wird entfernt und durch einen Großschottraveller auf dem Süll zwischen den beiden Cockpits ersetzt

.

Nach Abschluss der Arbeiten verbringt das Eignerpaar drei Monate auf der Yacht, allerdings mehr wohnend als segelnd. Die PLATINO wird bei Flaute vom großstadtnahen Gulf Habour unter Motor in die etwa 100 sm nördlich gelegene und landschaftlich reizvolle Bay of Islands überführt, wo das Paar die Sommermonate verbringt. Während dieser Zeit wird nur an einem Tag einige Stunden gesegelt. Es ist ein Vorgeschmack auf das geplante Blauwassersegeln, und es ist kein Geheimnis, dass Blauwassersegler die meiste Zeit vor Anker oder im Hafen liegend verbringen. Es ist Leben auf dem Wasser, und man kann sich auch kaum eine passendere Yacht für solch ein Leben wünschen als die PLATINO mit ihren 20 m Gesamtlänge. Zum Ende des Sommers – also im März 2016 – segelt und motort die Zwei-Personen-Crew ihre Yacht wieder zurück nach Gulf Habour, wo einige, allesamt nicht sicherheitsrelevante, Nachbesserungen erledigt werden sollen. Zum Steuern wird fast immer der Autopilot verwendet, aber beide Eigner steuern von Zeit zu Zeit auch von Hand.

Was nun noch aussteht, damit die PLATINO auf große Fahrt gehen kann, ist eine neuseeländische Spezialität: Um mit einer Yacht unter neuseeländischer Flagge die neuseeländischen Hoheitsgewässer zu verlassen, müssen Sie sich einer Sicherheitsinspektion für Schiff und Besatzung durch einen Yacht Inspector unterziehen, damit dieser Ihnen ein Category 1 Safety Certificate ausstellt, welches Sie zur Genehmigung Ihrer Ausreise der zuständigen Aufsichtsbehörde vorlegen müssen.4 Konkret bedeutet dies, dass ein Beauftragter von Yachting New Zealand an Bord kommt, die Konstruktion und Bauweise der Yacht beurteilt, überprüft, ob die Sicherheitsausrüstung und Kommunikationssysteme ausreichend und zugelassen sind und sicherstellt, dass sämtliche Sicherheitsausrüstung gewartet ist und sich das Wartungsintervall nicht kurz vor Ablauf befindet. Zuletzt muss er von der Fähigkeit der Crew überzeugt werden, der beabsichtigten Reise gewachsen zu sein, und dass sie auf Notsituationen vorbereitet ist.

Wer einmal an einer Hochseeregatta teilgenommen hat, dem dürften die Offshore Special Regulations (OSR) von World Sailing bekannt sein. Die neuseeländischen Vorschriften für ein Category 1 Certificate sind in Umfang und Inhalt vergleichbar mit den OSR für Kategorie-1-Regatten – Regatten über lange Distanzen und weitab der Küste, wo Boote für lange Zeit auf sich gestellt sind, schwerem Wetter standhalten und in Notsituationen ohne Hilfe von außen zurechtkommen müssen. D.h.: Sie sind sehr umfangreich! Im Fall der PLATINO war der Inspector schon während der Umbauarbeiten mit einbezogen worden und hatte diese beratend begleitet, sodass die eigentliche Abnahme eine reine Formalität ist: Die PLATINO und ihre Crew halten die Vorgaben nicht nur ein, sondern übertreffen sie in vielen Punkten sogar noch und werden für geeignet für die beabsichtigte Reise befunden. Für die Reise nach Fidschi wird das Eignerpaar von drei weiteren Seglern unterstützt. Mitsegler A verfügt über viel Segelerfahrung, ist Eigner eines eigenen Bootes und drüber hinaus als Crew Regatten und Langfahrten in Küsten- und Hochseerevieren gesegelt. Er hat keine offiziellen Segelscheine. B segelt seit klein auf, ist gelernter Bootsbauer und in der neuseeländischen Regattaszene involviert. Er ist Besitzer einer Yacht, die er selbst gebaut hat und mit der er regelmäßig an Regatten teilnimmt und hält ein Boatmaster Certificate. Der fünfte an Bord, C, ist Ingenieur und verfügt ebenfalls über langjährige Segelerfahrung. Er hat an solch klangvollen Regatten wie Sydney to Hobart, Sydney to Mooloolaba und dem Auckland Club Racing Circuit teilgenommen. Er ist im Besitz eines Boatmaster Certificate. Die gesamte Crew kommt zwei Wochen vor der geplanten Abfahrt nach Fidschi für einen Probeschlag an Bord zusammen. Drei bis vier Stunden wird bei leichter Brise in den Ausläufern des Hauraki Golfs gesegelt, dabei lernt sich die Crew, die in dieser Konstellation noch nicht zusammen gesegelt ist, kennen und macht sich mit den Besonderheiten des Handlings der Yacht vertraut. Beide Vorsegel und das Groß werden gesetzt und geborgen und technische Fragen beantwortet. Allerdings, so stellt der Bericht nüchtern fest, »eine Einweisung in die Handhabung der Sicherheitsausrüstung findet nicht statt. Notfallverfahren werden nicht geübt.«

DIE GESCHEITERTE REISE NACH FIDSCHI

Die Passage nach Fidschi hatten die Eigner ursprünglich im Rahmen einer Teilnahme in der Cruising-Division beim Auckland to Denarau Yacht Race für den 4. Juni geplant, die Teilnahme daran allerdings in Anbetracht einer ungünstigen Wettervorhersage abgesagt und die Abfahrt auf den 11. Juni verschoben. Es wurde im Vorfeld sogar ein professioneller Meteorologe mit einer Routenberatung beauftragt. Um 11 Uhr morgens klariert die PLATINO beim Zoll in Auckland aus und begibt sich sodann auf ihre knapp 1200 Seemeilen lange Passage zu den Fidschi-Inseln. Am ersten Tag weht nicht genug Wind zum Segeln, und es wird bis zum nächsten Morgen allein unter Motor gefahren. Um 8 Uhr abends wird mit einem Wachsystem begonnen, in dem, mit Ausnahme der Skipperin, die für Navigation und Kochen zuständig ist, jedes Crewmitglied eine 2-Stunden-Wache übernimmt. Am Morgen des 12. Juni kommt eine leichte Brise auf, und es werden Großsegel und das große Vorsegel gesetzt. Gegen Abend kann dann ganz auf die Maschinenunterstützung verzichtet werden, und es wird in Vorausschau auf die vorhergesagte Windzunahme bereits etwas Segelfläche reduziert. Zum Sonnenuntergang liegt bei südwestlichem Wind ein schöner Raumschotskurs an. Die Crew genießt einen Sundowner, während die PLATINO auf Steuerbordbug und mit eingeschaltetem Autopiloten ihrem tropischen Ziel entgegensegelt. Etwas später wird auch ein Bullenstander gesetzt, und die Crew achtet durch Kursanpassungen am Autopiloten darauf, dass der Wind nicht zu weit achterlich einfällt. Für eine Weile steuert einer der Mitsegler während seiner Wache die PLATINO von Hand, aktiviert dann aber den scheinbar einwandfrei arbeitenden Autopiloten wieder. Der Wind frischt im Laufe der Nacht auf, auch der Seegang nimmt kontinuierlich zu, doch auf der 66‘ langen Yacht reist es sich nach wie vor sehr komfortabel. Alles an Bord scheint in bester Ordnung.

Am Morgen des 13. Juni hat der Wind weiter zugelegt und bläst nun aus Süd mit strammen 30–35 Knoten, sogar eine Böe bis 48 Knoten wird von der Crew registriert. Die Windsee mit einer Wellenhöhe von etwa zwei Metern steht nun gegen eine langgezogene Dünung aus nördlicher Richtung, was insgesamt zu einer unruhigen und schwer abzuschätzenden See führt. Aber es ist noch nichts, was die 36 t schwere Yacht oder ihre erfahrene Crew aus der Ruhe bringen würde. Während des Frühstücks wird diskutiert, wann der Kurs, der infolge des süddrehenden Windes nun nicht mehr Nord, sondern Nordwest geworden ist, angepasst werden soll. Man beschließt, im Verlauf des Tages, wenn der Wind noch weiter auf Südost drehen soll, als sichere Option eine »Granny Gybe« anstatt einer Halse zu fahren. Nach dem Frühstück begeben sich drei der Crewmitglieder unter Deck und die Skipperin bleibt zusammen mit Segler B im Cockpit. Keiner der Segler ahnt, dass in den nächsten Minuten ein Unheil über die Yacht und ihre Crew hereinbrechen wird, das man sich in den schlimmsten Albträumen nicht ausmalen kann und das zwei Menschen an Bord nicht überleben werden.

Die PLATINO dreht vollkommen unerwartet und deutlich nach Steuerbord. Die Skipperin ist in diesem Moment durch den Eindruck der Bewegung der Yacht in dem Glauben, eine große Welle habe die PLATINO aus dem Ruder laufen lassen, kann sich jedoch im Rückblick nicht mehr daran erinnern, eine solche Welle auch gesehen zu haben. Das Großsegel kommt back, doch augenblicklich bricht der Bullenstander. Der über 500 kg schwere Baum schlägt nach Backbord über. Und wieder zurück auf die Steuerbordseite. Wahrscheinlich aus dem Impuls heraus, die Yacht wieder unter Kontrolle zu bekommen, macht sich B nun aus dem vorderen Cockpit auf den Weg nach achtern zum Steuercockpit. Dabei muss er jedoch den Bereich des Großschottravellers, der ja im Zuge der Umbauten vom Bügel auf das Süll zwischen den Cockpits verlegt worden ist, queren. Und genau dort wird er vom abermals nach Backbord umschlagenden Baum oder von der Großschot erwischt und mit Wucht auf das seitliche Deck geschlagen. Er erleidet dabei so schwerwiegende Kopfverletzungen, dass er – so vermuten die Unfallermittler – unmittelbar daran stirbt. Es ist das dritte Mal, dass der Baum mit voller Wucht umgeschlagen ist, und die auftretenden Kräfte sind so groß, dass der Travellerschlitten aus der Travellerschiene gerissen wird. Nun ist der Baum nicht mehr kontrollierbar, und sein Schwingkreis wird nur noch von den Wanten begrenzt. Innerhalb von Sekunden ist die Lage vollkommen eskaliert, und die 20 Meter lange Yacht außer Kontrolle geraten.

Sofort ruft die Skipperin die restliche Crew nach oben. Da sich A in dem Moment der Patenthalse auf der Toilette aufhält und sich der Miteigner zum Ausruhen in die Vorschiffskabine gelegt hat, ist C als Erstes im Cockpit. Auch er folgt wohl einem inneren Impuls, handeln zu wollen und begibt sich, ohne innezuhalten, aus dem sicheren vorderen Cockpitbereich heraus. Die Skipperin erinnert sich nur noch daran, dass C ihr zuruft, sich zu ducken, was sie auch tut, bevor sie im Augenwinkel an Backbord etwas über Bord gehen sieht. Als sie wieder aufblickt, sieht sie C im Kielwasser der Yacht noch mit einem Arm winken. Kurz darauf erreichen auch die beiden anderen das Cockpit. Obwohl sie erst an Deck kommen, nachdem C über Bord gegangen ist, können sich beide im Nachhinein daran erinnern, C zu späteren Zeitpunkten noch im Wasser gesehen zu haben.

Der Eigner ist der Erste, der es schafft, lebend den Steuerstand zu erreichen, um die Kontrolle über die Yacht zurückzubekommen. Kurz darauf schafft es auch A, sich auf das Achterdeck zu begeben. Der Eigner versucht die Yacht nun von Hand zu steuern, während A sich vergewissert, dass keine Leinen ins Wasser hängen, um den Motor ohne die Gefahr, eine Leine um den Propeller zu wickeln, starten zu können. Obwohl der Eigner extrem viel Kraft aufbringen muss, um das Ruder zu bewegen, gelingt es den beiden, die Yacht für kurze Zeit in den Wind zu drehen und das Groß weitestgehend in den Baum zu rollen.

Versuchen Sie, sich diese Situation einmal bildlich vorzustellen: Der Baum der PLATINO hat eine Länge von 8,6 m und wiegt mit eingerolltem Großsegel 678 kg. Als wäre ein solcher außer Kontrolle geratener Großbaum nicht schon gefährlich genug, müssen Sie sich bewusst machen, dass an seinem Ende noch die Großschot mit dem abgerissenen Travellerschlitten – auch immerhin 35 cm lang und 2 kg schwer – befestigt ist. Mit jeder Bootsbewegung schlägt er wie eine Abrissbirne über das Deck. Die Auswirkungen auf dem Deck sind dementsprechend.

In den ersten Minuten zerstört dieses Arrangement

die Steuerkonsole, auf der auch die Kontrollen für die hydraulische Rollreffanlage installiert sind; sie wird aus der Verankerung gerissen, während der Eigner am Steuer steht und noch bevor die beiden in der Lage sind, das Groß komplett aufzurollen;

das Hard-Top-Bimini wird weggerissen, während sich der Eigner und A darunter aufhalten;

der Cockpittisch wird aus seiner Verankerung gehebelt und über Bord geschleudert;

das Steuerrad wird verbogen und eine der Speichen herausgebrochen

.

Kurzum, die beiden Männer schaffen es nicht, die Yacht oder den Baum wieder unter Kontrolle zu bekommen und der Aufenthalt auf dem Achterschiff ist absolut lebensgefährlich.

Währenddessen begibt sich die Skipperin unter Deck, um einen Notruf abzusetzen. Dies versucht sie zunächst über UKW- und Grenzwellen-/Kurzwellen-Sprechfunk, jedoch ohne eine Empfangsbestätigung zu bekommen. Daraufhin holt sie eine der beiden EPIRBs aus dem Grab Bag, um diese zu aktivieren, was ihr aber nicht gelingt. Erst Crewmitglied A aktiviert diese erfolgreich einige Minuten später. Das EPIRB-Signal wird erstmals um 11:15 Uhr empfangen – etwa eine knappe Viertelstunde nach der ersten Patenthalse.

Der nun naheliegende letzte Kommunikationsweg ist das Satellitentelefon, das sich selbstverständlich auch an Bord dieser gut ausgerüsteten Yacht befindet. Die Skipperin versucht zunächst, ihre beiden Brüder zu erreichen, aber keiner der beiden ist erreichbar. Als Nächstes ruft sie die Nummer des Yachtdesigners, der die retrofit-Arbeiten geplant hat, an. Dieser nimmt den Anruf entgegen und nimmt seinerseits um 11:24 Uhr Kontakt mit dem MRCC Neuseeland auf. Die Kommunikation zwischen der Yacht und dem MRCC läuft nun bis zur Bergung der Crew über den Yachtdesigner und einen Cousin der Skipperin.

Die

PLATINO

nach Patenthalse und Riggverlust.

Obwohl die Skipperin sich rückblickend sicher war, die MOB-Taste am Kartenplotter gedrückt zu haben, kann sie auf die Positionskoordinaten, nachdem ein Kontakt mit dem MRCC Neuseeland zustande kommt, nicht zugreifen und somit diese essenzielle Information nicht übermitteln.

Die Situation an Deck ist nach wie vor gefährlich und kaum unter Kontrolle. Crewmitglied A versucht einige Male, den Baum mit einer Art Lasso-Konstruktion einzufangen, hat aber im Grunde auch keine Idee, wo er denn die »Lasso-Leine« festmachen soll, falls ihm das Kunststück gelingen sollte. Deshalb wird der Versuch bald aufgegeben. Die Crew schafft es nicht, die Rollbewegung der Yacht zu verhindern, sodass der Baum bis zum Abend weiter von einer Seite auf die andere schlägt, wobei das ganze Boot jedes Mal erzittert, wenn der Baum an die Wanten schlägt. Die Segler haben den Eindruck, das Rigg würde diesen Belastungen nicht mehr lange standhalten können. Sie hoffen, dass der Mast noch bei Tageslicht kollabieren würde. Doch die Takelage ist zäher als vermutet. Es dauert noch bis in die frühen Abendstunden, bis als Erstes das Achterstag bricht. Selbst dieses Ereignis führt allerdings noch nicht zum sofortigen Verlust des Mastes, doch nach einer Weile kippt dieser schließlich nach Backbord über Bord. Jetzt stellt zumindest der Baum keine Gefahr mehr für die drei Überlebenden dar. Sie begeben sich unter Deck, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Während der Besprechung hören die Segler, wie das Rigg gegen die Bordwand schlägt. Ein Leckschlagen des Rumpfes ist nicht unwahrscheinlich, wenn sie nichts unternehmen, und so wird beschlossen, als Vorsichtsmaßnahme zum einen die Rettungsinsel vom Vorschiff nach achtern ins Cockpit zu verbringen und zum anderen das Rigg loszuschneiden. An ihrem Stauort direkt hinter dem Mast unter dem Großbaum ist die Rettungsinsel während der vergangenen Stunden nicht erreichbar gewesen, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben. Auch jetzt erweist sich der Transport der 46 kg schweren 8-Personen-Insel in einem Container ohne Tragegriffe als herausfordernde Kraft- und Geschicklichkeitsübung.

Mit Taschenlampe und Akku-Flex ausgestattet begeben sich die beiden Männer aufs Vorschiff und zertrennen stehendes und laufendes Gut zwischen Rumpf und Rigg. Nachdem alle Wanten gekappt sind, sinkt der Mast, nur noch am Vorstag hängend, in die Tiefe. Die Gefahr, dass der Rumpf weiter beschädigt wird, ist schließlich gebannt. Da das Rigg nun wie ein Treibanker wirkt, wird beschlossen, das Vorstag nicht zu zerschneiden, das Ruder festzustellen und in der bestehenden Konfiguration auf Rettung zu warten. Die Suchaktion des Orion-Aufklärungsflugzeugs, das etwa 90 Minuten nach der Alarmierung des MRCC am Unfallort eintrifft, bleibt erfolglos. Der überbordgefallene Mitsegler wird nicht gefunden. Die Rettung für die Überlebenden trifft am folgenden Tag gegen Mittag ein. Die drei Segler werden von einem Containerschiff geborgen. Die Yacht wird einige Tage später im Meer treibend geortet und für eine eingehende Untersuchung nach Neuseeland geschleppt.

ERKENNTNISSE AUS DEM VORFALL

Die im Nachgang dieses schweren Unfalls von der neuseeländischen Behörde maritimeNZ verantwortete Untersuchung, bei der wirklich jeder Stein umgedreht wird, und der daraus resultierende Bericht liefern nicht nur zahlreiche wertvolle Erkenntnisse, sondern sind auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Unfallbewertung ohne Polemik, ohne in die alten Muster der Bad-Apple-Theorie zu verfallen, aussehen kann. Für die Untersuchung wurden nicht nur die technischen Komponenten untersucht, sondern auch umfangreiche Interviews mit den Überlebenden geführt. Aus diesen Puzzleteilen lässt sich schließlich eine Ereignisabfolge rekonstruieren, die dieses Unglück erklären kann. Was also ist passiert? Haben Sie schon eine Vermutung, weshalb die Yacht vom Kurs abgekommen ist oder weshalb der Bullenstander versagt hat?

DER AUTOPILOT

TÜCKEN DER AUTOMATISIERUNG

Zunächst einmal hat die Befragung der Beteiligten widerspruchsfrei ergeben, dass zum Zeitpunkt der Patenthalse die Selbststeueranlage die Yacht gesteuert hat. Dieses System wurde nun genauer untersucht. Der elektronische Autopilot der PLATINO besteht, wie im Grunde alle diese Systeme, aus verschiedenen Komponenten:

einem Rechner

,

einer oder mehreren Kontrollkonsolen, über die die Crew Inputs wie Vorgabe des Kurses oder des Betriebsmodus eingeben kann und die der Crew Informationen über den Systemzustand des Autopiloten liefert z.B. »Standby« oder »HDG 350°« usw. Diese Konsolen bezeichnet man auch als Mensch-Maschine-Schnittstelle – eine Schnittstelle, an der es gern einmal hapert, wie Sie in den noch folgenden Fällen sehen werden

,

Sensoren, die dem Computer z. B. den aktuellen Magnetkompasskurs oder den Ausschlag des Ruderblatts liefern, in manchen Systemen gibt es noch zusätzliche Sensoren, die Informationen über die Krängung der Yacht liefern – so auch auf der

PLATINO

,

einem Antrieb, der das Ruder entsprechend den Berechnungen des Computers bewegt

.

Ein moderner elektronischer Autopilot kann über einen im Prinzip unbegrenzt langen Zeitraum schnell auf Kursablagen reagieren und mit hoher Genauigkeit einen Kurs steuern. Dabei haben die meisten Geräte drei Steuermodi: Im Heading-Modus wird ein konstanter Magnetkompasskurs gehalten, im Track-Modus wird ein konstanter Kurs zwischen zwei Wegpunkten gefahren und im Wind-Modus die Yacht so gefahren, dass der Windeinfallswinkel konstant bleibt. Ein Autopilot kann jedoch nicht z. B. vorrausschauend Wellen sehen und aussteuern oder, wenn er im HDG- oder Track-Modus ist, erkennen, wann die Gefahr einer Patenthalse besteht. Dennoch steuert ein solcher Autopilot über lange Zeiträume oft genauer als die meisten Segler von Hand und reduziert die Belastung für die Crewmitglieder gerade bei kleinen Crews erheblich.

Die Selbststeueranlage der PLATINO wurde vor der Umrüstung der Yacht eingebaut und im Zuge der Umrüstung teilweise ausgetauscht – »professionally and to industry standards« –, wie es im Untersuchungsbericht heißt. Der Antrieb für den Steuerarm ist, was üblich bei Yachten dieser Größe ist, nicht elektrisch, sondern hydraulisch. D.h. eine Hydraulikpumpe erzeugt Druck in hydraulischen Leitungen, die an einen – im Fall der PLATINO sogar an zwei – Zylinderarm angeschlossen sind, der wiederum das Ruderblatt je nach Pumprichtung in die eine oder andere Richtung bewegt. Dieses System aus Pumpen, Zylindern und Leitungen ist komplett geschlossen, aber um Temperaturschwankungen und Volumenänderungen durch die Zylinder auszugleichen und nicht zuletzt, um das System zu befüllen und die Menge des Hydrauliköls kontrollieren zu können, gibt es außerdem noch ein Reservoir. Als die Yacht untersucht wird, fällt den Untersuchern auf, dass dieses Hydraulikreservoir beinahe leer ist. Zwar war der Tank ursprünglich korrekt befüllt, was sich an den Spuren der roten Flüssigkeit im Plastiktank erkennen lässt, aber die Menge der verbliebenen Flüssigkeit kann nicht mehr ausgereicht haben, damit die Hydraulikpumpe Druck im System aufbauen kann. Spuren von ausgelaufener Hydraulikflüssigkeit lassen sich aber nicht finden. Wahrscheinlich aber nur deshalb nicht, weil diese später von eingedrungenem SeewasserI weggewaschen wurden. Nach eingehender Untersuchung kann tatsächlich eine Undichtigkeit in einem der Hydraulikzylinder gefunden werden. Hat ein solches System ein Leck und verliert stetig Hydraulikflüssigkeit, dringt irgendwann Luft ein. Es bilden sich Luftblasen in den Leitungen. Weil Luft jedoch im Gegensatz zu Flüssigkeiten zusammenpressbar ist, führen schon kleine Mengen Luft in einem Hydrauliksystem zu einer Reduzierung der Leistungsfähigkeit. Das mag zunächst gar nicht auffallen. Wenn die Luftblasen aber mehr und größer werden, käme es zu temporären Systemausfällen (je nachdem, wo die Blasen hinwandern), und schließlich würde die Hydraulikpumpe komplett ausfallen. Als aufmerksamer Segler würden Sie also nicht einen plötzlichen Ausfall des Autopiloten bemerken und auch nicht einen schleichend immer schlechter steuernden. Sondern was Sie wahrnehmen könnten, wäre ein Autopilot, der immer mal wieder und immer öfter komische Sachen macht und dazwischen scheinbar normal funktioniert. Bei der Auswertung der GPS-Tracks der PLATINO konnten genau solche Aussetzer identifiziert werden: ein erster 3:12 Stunden und ein zweiter 46 Minuten vor der Patenthalse, die sich beide in Kursabweichungen von 40°–50° über einen Zeitraum von etwa 15 Sekunden gezeigt haben, aber von der Crew unbemerkt geblieben sind.