6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Spanisch

"No veo cine argentino" es el mantra repetido hasta el infinito por buena parte del público de cine que menosprecia o, al menos, no siente la necesidad de ver representantes de su propia cinematografía. En los últimos años de a poco se fue revirtiendo la tendencia, pero aún falta un largo camino por recorrer. Mariano Oliveros, analista de marketing y de mercado cinematográfico, separa en capas cuáles son los motivos que llevan a que el espectador argentino no le dé una oportunidad a su propio cine; expone en detalle cuales fueron los grandes cambios culturales que se dieron en la última década en el consumo audiovisual, y más importante, cuales son las oportunidades a aprovechar en el panorama actual de la producción y exhibición cinematográfica. Toda persona involucrada en el quehacer cinematográfico, en especial realizadores, productores, o miembros de la industria, aquellos que cuentan con una carrera sobre sus hombros como aquellos que están dando sus primeros pasos en el oficio de contar historias en el séptimo arte, debería realizar una profunda lectura a este riguroso manual de referencia, que no se queda en el simple estado de la cuestión sino que se encuentra repleto de consejos para lograr revertir en la mente del espectador esa remanida frase de "no veo cine argentino".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Mariano Oliveros

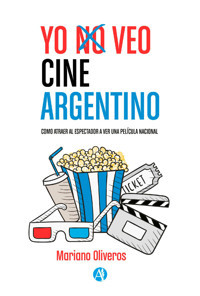

YONOVEO CINE ARGENTINO

Cómo atraer al espectador a ver una película nacional

Editorial Autores de Argentina

Oliveros, Mariano

No veo cine argentino : como atraer al espectador a ver una película nacional / Mariano Oliveros. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-711-829-2

1. Ensayo Sociológico. I. Título.

CDD 301

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail:[email protected]

Diseño de portada: Justo Echeverría

Diseño de maquetado: Helena Maso B.

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Índice

YO NO VEO CINE ARGENTINO

INTRODUCCIÓN AL CINE ARGENTINO ACTUAL

HITOS EN LA PRODUCCIÓN Y LA LLEGADA AL PÚBLICO

CINE ARGENTINO: EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

La cantidad de estrenos

LAS CIFRAS DEL CINE ARGENTINO

Los “tanques” y las demás

Entonces, ¿cuánta gente va a ver cine argentino año tras año?

El público

Primero:

Segundo:

El Público del Cine Nacional

El Cine Nacional en el Mercado Actual

LA BARRERA DEL ÉXITO: LO POSIBLE Y LO DESEABLE

LOS JÓVENES

EL MERCADO PARA EL CINE ARGENTINO

EL STAR SYSTEM LOCAL

LA PRIMERA LÍNEA

Ricardo Darín

Guillermo Francella

Adrián Suar

Natalia Oreiro

Diego Peretti

LA SEGUNDA LÍNEA

LA RENOVACIÓN

LOS GÉNEROS

CINE DE GÉNERO

ACCIÓN Y AVENTURA

¿PORQUÉ NO HAY MÁS PELÍCULAS ARGENTINAS DE ACCIÓN?

EL TERROR

En Argentina

LAS COMEDIAS

Las comedias para parejas

EL DOCUMENTAL

La exhibición del cine documental

EL CINE INFANTIL Y EL PÚBLICO FAMILIAR

Los chicos por un lado, los grandes por el otro

DRAMA – ROMANCE

OTROS GÉNEROS Y ESTILOS

Películas históricas: en extremo riesgoso

El género epico: “sí”

Franquicias y adaptaciones

LA PROMOCIÓN TELEVISIVA

Las reglas para entrar en la televisión

El Mayor Inconveniente

LAS PANTALLAS PARA EL CINE ARGENTINO

LAS PANTALLAS ESTATALES PARA EL CINE ARGENTINO

Espacios INCAA

EL CIRCUITO ALTERNATIVO

Mayores posibilidades de difusión

Las salas alternativas

OTRAS FORMAS DE EXHIBICIÓN

La exhibición por Internet

La exhibición por televisión

El público para el cine argentino en tv

MANUAL DE MARKETING PARA EL CINE ARGENTINO

Las fallas en la comunicación

LA PRODUCCIÓN

Falta de desarrollo del “cine de productor”

Desarrollar y ampliar el star system local

Desarrollar películas de cine de género que apunten directamente al target joven

Producir más películas “de concepto”

Evitar la dependencia del “efecto nostalgia”

El cuidado en los productos comerciales para el público familiar

El guión debe hilvanar una historia y no “situaciones”

LA DISTRIBUCIÓN

Herramientas principales

LA COMUNICACIÓN

Herramientas principales

MATERIALES DE COMUNICACIÓN

El teaser

El póster

El trailer

Clips

EL MARKETING VIRAL Y LA COMUNICACIÓN

Qué decir y qué no decir

EL CIERRE

La falta de rigor en la producción

Entrevista a Axel Kuschevatzky

Sobre el star system local

Agradecimientos:

Este libro pasó por varias versiones a lo largo de los últimos cuatro años y hubo mucha gente que, con pasión, entusiasmo y desinterés, ayudaron a que finalmente viera la luz de la mejor forma posible. A mi familia, mi madre, mi abuela y mi hermano. A mis amigos Santiago Calvete Fernández, Hernán Moyano, Laura Introcaso, Gabriel Grieco, quienes colaboraron dándome fuerzas y motivándome. A quienes participaron de mis seminarios, los cuales me fueron indispensables para pulir la presentación de este libro y hacerlo lo más directo y útil posible: a FilmAndes, DAC, Haciendo Cine y el sitio A sala llena.

A Ultracine por todas las cifras y el apoyo que me brindaron en estos años, en especial Gabriel Giandinoto.

A todos los que me brindaron información indispensable para los reportes: Axel Kuschevatzky, Nicolás Silbert, Leandro Mark y Fernando Rajlevsky, de Boogieman Media. A Federico Sosa y Andrea Testa, Esteban Mentasti, Diego Corsini, y muchos más que no entrarían ni en cinco páginas.

“(El cine) es un compromiso moral. En mi caso yo lo pensé de esta manera: filmé como una monja y después vendí la película como una puta. En las notas que me hicieron no dije expresamente ciertas cosas para que no pareciera que la película era lenta o pesada. Porque eran notas para promocionar la película, no para hablar de mí. El cine tiene esa doble situación de industria y de discurso personal; y en eso está lleno de contradicciones por todos lados. Si hacemos películas que no ve nadie, estamos llorando porque nadie las ve; y si te dicen de hacer una película comercial que se va a ver, decimos ´no eso no lo hago´. Esa contradicción es la vida de nosotros.

Lucrecia Martel

Marketers and filmmakers are often quietly at war. “The most common comment you hear from filmmakers after we’ve done our work is ‘This is not my movie,’ ” Terry Press, a consultant who used to run marketing at Dreamworks SKG, says. “I’d always say, ‘You’re right—this is the movie America wants to see.’ ”

Terry Press,

ex encargado de marketingpara Dreamworks SKG

YO NO VEO CINE ARGENTINO

El porqué de este libro

El 5 de octubre de 1995 se estrenó en salas de cine una película nacional llamada “Más Allá del Límite”. Si no escucharon hablar de ella, no se sientan culpables, fueron pocos los que se enteraron.

Estrenada en tres pantallas, recuerdo haber visto el suplemento Espectáculos del día sábado del diario Clarín y el afiche promocional que incluía los comentarios positivos ocupaba un cuarto de página todo a lo largo. Como la mayoría de las películas de entonces (y hoy también), aparecían los comentarios positivos que ese filme había tenido en todos los medios (gráficos, televisivos, radiales).

En ese momento yo tenía 12 años y ya sufría de algo cercano a la obsesión patológica con el cine en general, y el argentino en particular. Pero no veía muchas películas argentinas porque, la verdad, no había demasiado que pudiera interesar a un chico de esa edad.

De todas maneras, el afiche, los comentarios, y el hecho que “Más allá del límite” fuera un policial (género que escaseaba en las salas en ese entonces y al día de hoy también), sumado a que su director tuviera tan sólo 22 años (un dato no menor para alguien que deseaba poder convertirse en director de cine en el futuro pero veía como todos los directores en actividad tenían de treinta, cuarenta años para arriba), todo eso me había entusiasmado lo suficiente como para desear verla cuando me fuera posible (vivía en Mar del Plata y en esa ciudad no se había estrenado).

Pero en los comentarios de ese fin de semana, me enteré de un pequeño detalle en un artículo que hablaba sobre esa película (no recuerdo el medio donde lo leí): el presupuesto.

Según recuerdo, el presupuesto de la ópera prima de Ezio Massa había sido de 250.000 dólares.

En ese momento, la entrada a los cines costaba seis pesos/dólares (mitad de precio, tres pesos, los miércoles).

Obviamente, en esa época no tenía idea de cuestiones relativas a la Ley de Cine, subsidios de recuperación industrial, o cómo se dividía entre los distintos actores del medio (distribuidores, productores, INCAA, impuestos, etc) la plata que uno dejaba en las boleterías.

En lo que a mí refería, mis seis pesos iban directo al bolsillo del que hizo la película.

Dividí 250 mil por cinco (para incluir las que pudieran ser de prensa y con descuento, generando algo cercano a un promedio) para averiguar la cantidad de personas que tenían que ver la película para recaudar lo invertido.

Esperé al martes siguiente para hacerme de la sección Espectáculos donde todas las semanas se publicaba (y aún se sigue haciendo) la tablita con las diez películas más vistas en cines del fin de semana anterior.

“Más Allá del Límite” había terminado en el décimo lugar con 2.830 entradas vendidas en 3 pantallas. La cifra, para ese entonces, era muy baja. Para que sirva de comparación, “Apollo 13” se estrenó ese mismo fin de semana en 13 pantallas y había vendido 48.000 localidades.

Obviamente no esperaba una cifra cercana a la del filme con Tom Hanks dando vueltas alrededor de la luna, pero teniendo en cuenta las buenas cifras conseguidas por muchas películas argentinas ese año (Caballos Salvajes, No te Mueras sin Decirme Adonde Vas, Las Cosas del Querer 2, La Nave de los Locos, Casas de Fuego y otras) no era desquiciado pensar que la ópera prima de Massa podía llegar a unos 8.000/10.000 espectadores en sus primeros cuatro días.

Después de todo, vamos hombre, “Más Allá del Límite” necesitaba (según mis muy rudimentarios cálculos de ese momento) unos 50.000 espectadores para recuperar lo invertido. No era una cifra muy alejada de las posibilidades. “Facundo, la Sombra del Tigre”, una épica protagonizada por Lito Cruz, había llevado 35.000 personas a las salas en su carrera comercial; y hasta el documental “Jaime de Navares” había convocado a unos 13.000 espectadores.

Lo cierto es que ver el número que consiguió “Más Allá del Límite” me afectó como si el productor hubiera sido yo mismo. Me pareció injusto, inmerecido. No había visto la película pero sabía que no podía ser peor que muchas otras películas norteamericanas que se estrenaban semana a semana y que vendían el doble y hasta el triple en sus primeras semanas.

De todas maneras, la experiencia sentó las bases para lo que seguiría haciendo durante los años por venir.

Compré un cuaderno n°5 y pasé a mano el cuadro del top ten de la taquilla de ese fin de semana. Incluía la cantidad de espectadores del fin de semana, el acumulado, y a un costado, esas cifras multiplicadas por cinco para sacar la recaudación aproximada.

Seguí haciendo lo mismo durante todos los martes de mi vida hasta fines de 1998.

Después me cansé de hacerlo para todas las películas (ya no veía el motivo para hacerlo tampoco) y las obligaciones que uno va sumando en la vida a medida que crece van reemplazando este tipo de actividades de las que, bueno, más allá de lo disfrutable del momento, no me reportaba ningún beneficio. Ya el cálculo lo podía hacer mental, las cifras me quedaban grabadas en la memoria sin tener la necesidad de registrarlas en un cuaderno.

Pero continué registrando las cifras de las películas argentinas. A esa altura había datos que solían sorprenderme. Algunos de forma positiva, otras me enfurecían; realmente sentía que el fracaso de ciertas películas nacionales era lo más indignante que podía encontrar en el mundo que me rodeaba (no negaba la realidad, el hambre, el desempleo, y un largo etcétera; pero sería un hipócrita si no admitiera que el fracaso de una película como el thriller erótico “Geisha”, en 1996, me dolió como si hubieran cerrado una fábrica con cincuenta mil trabajadores….).

Pero toda esa información quedó grabada a fuego en mi cabeza, y al día de hoy, creo que puedo hacer una muestra detallada de lo que el cine argentino estuvo ofreciendo en todos estos últimos años. Gracias a todos los datos que fui recogiendo (y que guardé por más que mis viejos muchas veces no entendieran que corno hacía guardando tantos diarios viejos a lo largo de los años que podían llenar –y lo hacían- dos bibliotecas) pude ir encontrando “patrones de conducta”, para decirlo de alguna manera, del espectador medio argentino cuando llega el momento de ver su propio cine.

De paso, quisiera que estos apuntes sirvan (para quien los lea) para “desaburrar” al lector medio sobre los prejuicios y planteos típicos que suelen hacerse sobre las películas nacionales que llegan todos los años a las salas de cine.

No todo es cine que cuenta historias de “palermitanos, o la juventud aburrida”; o “todas las películas argentinas son sobre Malvinas, y la dictadura y que se yo y por eso fracasan”; o que para que una película sea exitosa tiene que estar Darín (pongámoslo a trabajar en cincuenta películas por año entonces pobre tipo….) o estrellas de la televisión y un largo etcétera que no suelen ser garantía de nada y, lo que es peor, sin números o evidencias que respalden tal afirmación.

Porque la realidad demostró que una película chiquita como “Valentín”, del 2003, fue más exitosa que la apuesta de Telefé de ese año protagonizada por Guillermo Francella y Araceli González.

O que el thriller “El Séptimo Arcángel”, protagonizado por un exitoso en la televisión como Pablo Echarri, no llegó a los diez mil espectadores.

O que un título “difícil” (de comercializar, de ver por un público promedio) como “La Ciénaga”, en 2001, vendió el doble de entradas que “Déjala Correr”, la apuesta de Patagonik / Artear protagonizada por Nicolás Cabré, Julieta Díaz y Fabián Vena, y que contaba con un amplio dispositivo de promoción detrás.

Hay elementos sin los cuales una película tendrá que tener mucha suerte para ser conocida por el público, eso es cierto.

Pero también hay elementos que, sólo por su presencia, no garantizan ni un éxito ni un fracaso.

¿Qué es un éxito y qué un fracaso? ¿Hay una forma específica para medirlos?

¿Existe un patrón para determinar con un grado aceptable de precisión lo que el público quiere ver? ¿Hay una sola audiencia? ¿Cuáles son las mejores formas de conectar o comunicarse con ellas?

Todo eso y más intenta abarcar este libro. Porque hay mucha gente, directores, productores, exhibidores, distribuidores, y comunicadores, que dedican tiempo, esfuerzo y dinero a realizar un cine argentino diferente al que se suele realizar, un cine que busca pero al mismo tiempo respeta al espectador, para tratar de entretenerlo, divertirlo, conmoverlo, asustarlo, excitarlo; años de inversión y trabajo para que, cuando llega el momento de estrenar en salas y la gente vea el afiche de la película en su cine favorito, la respuesta, totalmente desinformada o prejuiciosa sobre ese caso en particular, sea siempre la misma: “¿vos decís que es buena? No sé, igual, no veo cine argentino”.

INTRODUCCIÓN AL CINE ARGENTINO ACTUAL

El cine argentino tiene muchos elementos que le han jugado en contra, y no solo durante el período comprendido entre 1995-2017.

Muchas de estas cuestiones tienen que ver con el público y su idiosincrasia, aquello que lleva a preferir “lo de afuera” aunque esto sea mediocre. Hay que admitir también, que este prejuicio no es del todo infundado. Muchas películas nacionales han aportado su granito de arena para que el espectador le escape a nuestro cine como a la peste.

Los realizadores se han perdido una gran oportunidad de desarrollar una industria que apunte a los géneros populares (comedia, suspenso, terror, ciencia ficción, policial) al privilegiar una estética y narrativa muchas vecesde modé; y en otras demasiado vanguardista.

Tampoco hubo un acompañamiento del Estado (ya que se encuentra a cargo de decidir a través de comités que subsidiar y que no) en motivar la generación de proyectos que contaran historias atractivas para el gran público sin por eso dejar de lado al espectador más exigente.

Obviamente no todos los proyectos saldrían igual de logrados, pero si ni siquiera se hace el intento, es imposible conseguir algún tipo de madurez o crecimiento.

De hecho, son innumerables las películas de muy alto presupuesto que, ya sea por la historia, género o desarrollo, de antemano se perfilaba su imposibilidad de conectar con una audiencia mínimamente masiva.

Por todas estas cuestiones, muchas veces –más de la cuenta- han pagado justos por pecadores, realizadores que sí pensaron en acercarse y gustar al espectador promedio, que sí se preocuparon en contar una historia e intentar llevarla a buen puerto.

Pero el prejuicio del público no sólo persiste sino que segeneraliza,aunque la situación haya cambiado (en parte aunque sea); aunque hoy la oferta de películas sea mayor a la que existía hace casi dos décadas.

Por eso, más de la cuenta los realizadores han visto cómo sus obras han sido ignoradas por completo debido a la falta de compromiso o apoyo de exhibidores, medios de difusión; y a la desidia del espectador por no tratar de desterrar el prejuicio, hecho carne a esta altura en buena parte de la audiencia nacional.

La cuestión, de todas maneras, es muy compleja y aunque aquí se intente hacer un posible acercamiento lo más completo y riguroso posible a la cuestión de “porqué el público argentino no ve – o ve poco- cine argentino”, al final de la respuesta a cada pregunta seguro habrá igual cantidad de re-preguntas.

Empezaremos diciendo que en muchas partes de este texto se utilizará la palabraprejuicio.

Este término denota una actitud negativa hacia algo, alguien y aquí se la empleará de la misma manera. Pero tampoco es cuestión de abordar este texto, precisamente, con una actitudprejuiciosa.

Aquí no se denostará a ninguna película. Tal vez sí a los medios de producción y distribución elegidos por muchas de las mismas, pero no a la película en sí.

Todos los filmes tienen derecho a ser realizados, todos los géneros deben ser explorados. Algunas obras saldrán más redondas, otras serán fallidas, pero por lo general existe la intención de un creador de realizar su obra lo mejor posible y llevarla a la mayor cantidad de gente posible; y esa es una actitud positiva de todo creador (no vamos a utilizar la palabra “artista”, pero sí creador, realizador).

Esta aclaración se hace porque suele realizarse en los medios, prensa y entre mucha gente un debate bastante pueril sobre si es mejor filmar películas comerciales o privilegiar al cine de autor; si reducir la ayuda a opera-primistas, si apoyar al cine experimental o si se debe destinar mayor presupuesto a las grandes producciones, o menos dinero para ellos y más subsidios a las películas de menor tamaño, y así podríamos seguir y seguir.

En lo que se analiza en este texto, todas esas cuestiones podrán tocarse de forma tangencial, pero lejos están de ser elquidde la cuestión.

A la gente –el espectador- le importa poco si la película que va a ver es de alto, mediano, o bajo presupuesto; o si recibió X subsidio; etc.

Lo que sí hay, es una cuestión de fondo sobre qué tipo de películas (dentro de las que se podrían hacer localmente) son las más elegidas por el (los) públicos (s). Esta cuestión es sobre la que se apoyará parte de este texto.

En el párrafo anterior se hizo una salvedad (dentro de las que se podrían hacer localmente)ya que, como es obvio, tal vez “Transformers” –por dar un ejemplo- haya sido un éxito en nuestro país pero nadie en su sano juicio pensará que en las condiciones actuales sea el tipo de películas que se podrían producir.

Se intentará por todos los medios no caer en el facilismo o las soluciones imposibles.

Si las películas más exitosas del año en nuestro país fueron “Los Vengadores” y todas las iniciativas de Marvel o DC, las sagas en la línea de Harry Potter, Crepúsculo y similares o las animaciones de Pixar-Disney, a nadie se le ocurriría pensar en tomar aesostítulos como modelos del cine que atrae al espectador argentino.

De esa misma manera, tampoco deberían tomarse como modelos (o generalizar en base a) lasrara avisdel cine argentino; esos ovnis que salen de vez en cuando y reciben alabanzas masivas del público y medios.

Esta aclaración viene al caso de títulos como “Relatos salvajes”; o algo más atrás en el tiempo, “El Secreto de sus Ojos”. Habrá gente a la que le gustaron más, a otras menos, pero tanto la película de Damián Szifrón como la película de Juan José Campanella instalaron al cine argentino en la mesa de discusión de la opinión pública como no sucedía desde hacía mucho tiempo.

El problema es que muchos salieron a decir: “¿Por qué el cine argentino no puede hacer más películas como ´El secreto de sus ojos´?”

Primero: el cine argentino, como entidad productora, no existe. “El secreto de sus ojos”, por ejemplo, es una novela de Eduardo Sacheri, adaptada por este junto a Juan José Campanella y Fernando Castets; y dirigida por Campanella. Llevó años de preparación y producción y cuando se estrenó, su éxito masivo sorprendió a todos, incluyendo a sus realizadores.

O sea, suponer que como por arte de magia o como elemento de producción masiva de la Revolución Industrial se podrían hacer “tres o cuatro películas como ´El secreto de sus ojos´ por año”(como se preguntó el editor de un prestigioso periódico local en una de sus editoriales) es ingenuo, por decirlo amablemente.

Fue mucho lo que sealineópara que “El secreto de sus ojos”, o “Relatos salvajes”, o “El clan”, o yendo más atrás en el tiempo, “Nueve reinas”, o “Tango Feroz” a principios de los noventas, fueran lo que fueron e impactaran en el público de la forma en que lo hicieron.

Eso no significa que no se produzcan películas de forma anual orientadas a ser grandes éxitos. Pero el boom que genera un filme, que lo lleva a vender más de 2 o 3 millones de entradas, es algo inmanejable.

Pero esos prejuicios no pertenecen sólo al público. Hablando con gente vinculada al quehacer cinematográfico, uno escucha opiniones basadas en ningún asidero real, sin tener datos concretos que los respalden más que un “a mí me parece”. Se analizará esto en más detalle más adelante pero valga un ejemplo: “no quiero estrenar en enero porque no va a ir nadie”. ¿Por qué decís eso? “Y… porque en enero la gente está en la playa, de vacaciones. Prefiero diciembre o noviembre”. Noviembre y diciembre (en especial diciembre) suelen ser los meses de menores ventas del año, y en enero siempre van entre un 50 y hasta un 100% más de espectadores a los cines de todo el país que en el mes previo.

Pero claro, “a mí me parece”. ¿Y qué es eso sino un prejuicio?

Además: ¿de qué le sirve al cine argentino –ahora sí como entidad- que haya dos o tres películas súper exitosas cuando el resto de su producción pasa desapercibida? ¿Cómo saber si la película que se está produciendo va a generar el mismo impacto?

Así como esos títulos fueron enormes sucesos, hubo muchas otras películas que pudieron haber impactado de la misma manera y no lo consiguieron.

El otro punto al que nos referimos tiene que ver con el público (s). Otro prejuicio muy arraigado tiene que ver con la forma en la que se mide el éxito. No existe una única audiencia: de hecho, así como hay distintos tipos de géneros, hay distintos tipos de público; y cada película puede ser un éxito o un fracaso dentro de un marco de referencia. Sin embargo, se suele generalizar y no tomar todos los factores de producción, lanzamiento y exhibición de una película en consideración.

Puede sonar a perogrullada, pero muchas veces se suele denostar a un filme pese a haber tenido una buena aceptación popular. Pero suele considerarse que un filme tiene que superar X cantidad de espectadores para ser un suceso. Lo cual no es así.

HITOS EN LA PRODUCCIÓN Y LA LLEGADA AL PÚBLICO

La forma de producción del cine nacional y el paradigma en la forma de consumo por parte del espectador se vieron fuertemente modificadas en el transcurso de dos años.

Por eso tomamos como análisis desde el año 1995.

Luego, hubo otros cambios que siguieron y que formaron el entramado actual producción-distribución-exhibición que conocemos hoy.

Por el lado de la producción, el cambio más fuerte se sintió con la sanción de una Ley de Cine en 1994, cuyos primeros efectos se vieron a partir del año siguiente.

En cuanto a la exhibición, el principal cambio se dio a partir de 1995 también: la llegada de los centros comerciales, que empezaron a pulular por doquier en tan solo un par de años. Esos centros comerciales (conocidos como “shoppings”) son espacios públicos de gran tamaño que albergan distintas tiendas: de ropa, librerías, disquerías, jugueterías. Y, por supuesto, cines.

Hasta ese entonces era común que el cine existiera como una unidad edilicia autónoma. Con la llegada de los shoppings, se empieza a popularizar la ida al cine como un elemento más en la cadena de consumo.

Y con la llegada de la Ley de Cine, un grupo que había permanecido alejado de la gran pantalla empieza a volcarse al séptimo arte con la intención de aprovechar los beneficios económicos que surgían de estos cambios: las televisoras.

Es así como el área de producción cinematográfica de los canales de televisión quedan, en pocos años, como “popes” de la industria; los cines de barrio o céntricos con más de mil butacas pasan adesaparecercon los años y son reemplazados por las llamadas “multi-salas”, cines que disponen de varias salas para proyectar distintas películas.

Esto genera con los años un cambio en el perfil del espectador. El adulto promedio no ve con buenos ojos estar en esos mega-cines rodeado de niños y adolescentes, donde lo principal es el pochoclo y el visionado del tanque hollywoodense de turno. Por su parte, el espectador principal del cine nacional es, precisamente, ese adulto que no se haya en este nuevo paradigma de exhibición.

Las televisoras empiezan a producir con el formato televisivo: esto es, estrella femenina y/o masculina de turno, géneros populares y simplicidad en lo narrativo y estético de la propuesta. Recién a finales de la primera década del siglo XXI las productoras televisivas empiezan a cuidar un poco más los productos cinematográficos.

Pero para entonces, la polarización ya es enorme. Por un lado, grandes éxitos (unos diez títulos anuales) impulsados por amplias campañas publicitarias, muy por debajo, unos diez títulos más que venden apenas por encima de lo necesario para no resultar en enormes fracasos, y el resto por debajo de cifras mínimas de explotación comercial.

¿Cuál es el panorama que se abrió en 1995 y que se extiende hasta nuestros días?

CINE ARGENTINO: EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

En 1995, el cine nacional consiguió una de sus más grandes victorias de los últimos treinta años al contar con la Ley de Cine en pleno funcionamiento. La misma había sido promulgada un año antes.

“El aspecto central de la Ley de Cine –tal como se la conoció popularmente- consistió en la ampliación del Fondo de Fomento (que hasta ese entonces era de 8 millones de dólares y pasó automáticamente a más de 40 millones), ya que al impuesto del 10% sobre el valor de las entradas se sumó un gravamen similar al alquiler, venta y edición de videos, y otro de 25% a los ingresos que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) obtiene de los canales de televisión abierta y por cable. Con los nuevos recursos se pudo incrementar la ayuda a los productores, y así, al viejo subsidio de recuperación industrial (proporcional a la cantidad de entradas vendidas) se sumó el de los medios electrónicos, que se paga a partir de la edición de una película en video o tras su exhibición televisiva.

La Ley de Cine sirvió para que se produjera una inmediata reactivación de la industria.”1

El resultado fue el estreno de veinticuatro títulos (contra once del año anterior) y de treinta y siete para el año siguiente. Hay que remarcar que varios títulos lanzados en esos dos años esperaban estreno desde hacía un par de años pero sus productores esperaban que la Ley de Cine estuviera en vigencia para aprovechar los beneficios del lanzamiento. Por ejemplo, “Otra Esperanza”, estrenada el 22 de febrero del 96, data de 1984. “Juego Limpio”, de Hebert Posse Amorim, de 1992; “Rapado”, ópera prima de Martín Rejtman llegó a una pantalla pese a haberse filmado en 1991.

Hasta hubo casos extremos como el film “Así o de Otra Manera”, de David José Kohon, que se filmó en 1964; y “La Frontera Olvidada”, de 1969 (además de otros títulos listos para su lanzamiento desde 1994 o 95).

En líneas generales, la cantidad de estrenos nacionales por año en los cines del país se mantuvo entre la veintena y la treintena. A partir del año 2000, los lanzamientos argentinos fueron creciendo más y más. Ese año hubo cuarenta y cuatro películas nacionales en salas; cuarenta y siete al año siguiente (mismo número para el 2002) y cincuenta y tres en el 2003.

El 2004 vio la llegada de sesenta y seis títulos a las salas locales, una cifra que no se veía desde la época de oro del cine argentino.

Esa cantidad de películas argentinas se fueron repitiendo año y tras año; y en el último quinquenio, la cifra se estableció en unos setenta-noventa lanzamientos anuales en salas.

La Ley de Cine, como mencionábamos, fue fundamental para el aumento en la producción.

También entraron en juego otros factores.

La aparición del digital, a principios de la década pasada, posibilitó que una mayor cantidad de realizadores se volcaran a la producción audiovisual sin depender de conseguir cientos de miles de dólares –como mínimo- para encarar una filmación en 16 o 35 milímetros. – Ver capítulo OTRAS FORMAS DE EXHIBICIÓN-

Muchas de estas películas pudieron acceder al circuito de salas comerciales, pero otras, ya sea por la estética, recursos o narrativa más experimentales o no tanformalescomo quisiera la industria o los exhibidores, tuvieron que abrirse un camino de distribución alternativa, ya sea en salas como los espacios INCAA, el MALBA, Camarín de las Musas y otros.

El otro punto por el cual se llega a más de un centenar de estrenos anuales tiene que ver con el gran aumento en la producción de documentales, motivado por el bajo costo de realización y por la importancia social-cultural del género. Esto es ya que, al no depender de la taquilla –el objetivo principal del género no pasa por generar éxitos comerciales- necesita sí o sí del apoyo estatal para su producción y/o distribución.

En estos casos, es poco lo que puede hacerse para que estas películas alcancen un público masivo en su explotación comercial en las pantallas de cine.

Uno de los grandes déficits de estas producciones –especialmente en el caso de los documentales- es su llegada al público a través de medios alternativos. De eso nos ocuparemos más adelante también.

¿Pero en las salas?