9,99 €

Mehr erfahren.

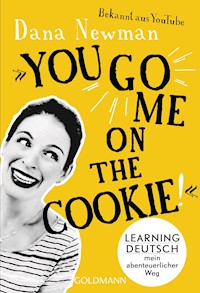

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Die Eigenarten der deutschen Sprache sind für viele Menschen unergründlich – gerade wenn sie mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Youtuberin Dana Newman ist Amerikanerin und versucht seit einigen Jahren mit Hingabe (und oft verzweifelt) der deutschen Sprache mächtig zu werden. Ihre charmanten und witzigen Videos wurden bereits über 40 Millionen Mal angeschaut. In diesem Buch schreibt sie über ihre Abenteuer im Land der drei Artikel, in dem wir Muttersprachler meist nicht bemerken, wie komisch, skurril, unlogisch, aber auch hinreißend Deutsch oft ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Die Eigenarten der deutschen Sprache sind für viele Menschen unergründlich – gerade wenn sie mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. YouTuberin Dana Newman ist Amerikanerin und versucht seit einigen Jahren mit Hingabe (und oft verzweifelt), der deutschen Sprache mächtig zu werden. In diesem Buch schreibt sie über ihre Abenteuer im Land der drei Artikel, in dem wir Muttersprachler meist nicht bemerken, wie komisch, skurril, unlogisch, aber auch hinreißend Deutsch oft ist.

Autorin

Dana Newman, geboren 1986, ist Amerikanerin und lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Sie betreibt den YouTube-Kanal »Wanted Adventure«, in dem es um all die lustigen Missverständnisse geht, die einem als Ausländer in Deutschland begegnen. Ihre Videos wurden mittlerweile über 50 Millionen Mal angeschaut.

Aus dem Amerikanischenvon Annika Klapper

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe Januar 2019Copyright ©: 2019 Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlag: Uno Werbeagentur, MünchenUmschlagfotos: Stefan SiewertSatz: Fotosatz Amann, MemmingenMZ ∙ Herstellung: cbISBN 978-3-641-22880-4V002www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Für meinen Ehemann Stefan: Danke, dass du mir einen so wunderbaren Grund gegeben hast, diese Sprache zu lernen.

Einleitung

2008 machte ich meinen Uniabschluss, packte meine Koffer und kaufte ein One-Way-Ticket von Miami nach Prag. Ich suchte mir eine Wohnung, schrieb mich für einen Tschechischkurs ein, fand einen Job, einen Arzt und ein Lieblingscafé – eben die wichtigen Dinge im Leben – und fühlte mich dort allmählich zu Hause. Nach ein paar Monaten in meiner neuen Heimat fuhr ich nach München, um Papierkram wegen meines tschechischen Visums zu erledigen. Und kurz gesagt: Am ersten Tag dieses Trips lernte ich den deutschen Mann kennen, der jetzt mein Ehemann ist.

Und so begann mein Abenteuer mit der deutschen Sprache: der, die und das, Pluralbildung, bei der mein Kopf zum Karussell mutierte, Buchstaben, die wie Smileys aussahen, und Verben, die ganz verloren am Satzende hingen, wie eine Boje hinter einem Boot. Aber auch Redewendungen, deren wortwörtliche Übersetzung mich zu freudigen Tänzen trieben, und Wörter, die die Schönheit und Fantasie eines ganzen Gedichts enthielten.

Ich war ein Indiana Jones der Linguistik: Mit Lehrbuch und Wörterbuch in der einen und mit ein wenig Sprachgefühl in der anderen Hand machte ich mich mit dem überschwänglichen Enthusiasmus des Anfängers auf den Weg, die grammatikalischen Gipfel und lexikalischen Landstriche der deutschen Sprache zu erkunden – wild entschlossen, mit allem, was sich mir in den Weg stellen würde, fertigzuwerden.

Und dennoch brauchte es nur eine komplizierte Tabelle mit den grammatikalischen Geschlechtern von Nomen und eine Liste von Adjektivdeklinationen, um mich in die Knie zu zwingen.

Wortwörtlich.

Ich lag heulend auf dem Wohnzimmerboden und vergrub meinen Kopf im Lehrbuch.

Doch keine Panik, das hier ist eine Erfolgsstory! Zumindest irgendwie. Ein paar Tage später, als die Tränen auf den Seiten meines Deutschbuches getrocknet waren und ich es wieder benutzen konnte, atmete ich tief durch, schnappte mir eine köstliche, frisch gebackene Brezel und marschierte tapfer weiter auf dem kurvigen, steinigen Weg hin zur perfekten Beherrschung der deutschen Sprache (denn bis zu meinem Zusammenbruch war ich ehrlich gesagt nur ein paar Meilen – sorry, Kilometer – weit gekommen).

Der Weg ist nach wie vor tückisch: Wie bei einer Fata Morgana in der Wüste oder einem freien Platz beim Oktoberfest muss ich jedes Mal, wenn ich denke, ganz nah dran zu sein, feststellen, dass der Traum verpufft.

Die deutsche Sprache ist – zumindest für mich – zu einer Art mystischem Wesen geworden. Und auch wenn ich immer noch nicht das Gefühl habe, jenen funkelnden Heiligen Gral der Meisterhaftigkeit erreicht zu haben, so habe ich doch etwas gewonnen: ein unermüdliches Interesse an und eine große Faszination für die immer wieder fesselnde, immer wieder unterhaltsame, manchmal frustrierende deutsche Sprache. (Ja, frustrierend: Tu nicht so, als wäre das eine Überraschung – Mädchen bedeutet girl, aber es ist DAS Mädchen, und außerdem will sich offenbar niemand festlegen, welches Geschlecht Butter hat.)

Mach dich also auf die Reise, deine wunderbare Sprache durch meine Augen zu sehen – die Augen einer Englisch-Muttersprachlerin aus Florida.

Warum ich Deutsch gelernt habe … und wie

Ich saß auf dem Beifahrersitz eines Mietwagens, raste mit meinem Freund – jetzt Ehemann – Stefan die deutsche Autobahn entlang und betrachtete Maisfelder, Wiesen und vereinzelte Windräder, die vorbeizogen, als wir quer durch Deutschland zu einer Grillparty Richtung Köln fuhren, wo Stefan aufgewachsen ist. Eine Fahrt, die wir in den folgenden Jahren noch etliche Male machen würden, aber damals war das alles neu für mich. Ich lebte nämlich noch immer in Prag und nicht in München.

Stefans Eltern hatte ich schon kennengelernt (stell dir hier ein paar Takte düster-dramatische Musik vor). Dieses Mal würde ich einen Haufen von seinen Freunden kennenlernen, für mich eine weitaus größere Sache als die erste Begegnung mit seinen Eltern.

In dem Sommer war das Wetter eher bescheiden gewesen, aber am Tag der geplanten Grillparty hatten wir einen perfekten Sommerabend: Sonnenschein, blauer Himmel, einige Wolkenschwaden und warmer Rauch, der vom Grill aufstieg und nach rauchigem Fleisch und Knoblauchbrot (zu meiner Überraschung Standard bei deutschen Grillabenden) duftete.

Nach und nach trafen die Gäste ein. Alle waren unglaublich freundlich und herzlich, allerdings sprachen sie nur ein bisschen Englisch. Nach der Begrüßung und dem Minimum an Smalltalk verfielen wir folglich in betretenes Schweigen. Bald schon gingen die Männer mit Stefan nach draußen, um den Grill anzustarren, und wir Frauen gingen in die Küche, um Salat zu machen. Weil ich aber nicht wusste, wie ich auf Deutsch meine Hilfe anbieten sollte, stand ich untätig daneben und sah den anderen beim Schnibbeln zu. Ab und zu sagte jemand etwas auf Deutsch, um die unangenehme Stille zu unterbrechen, und dann wurde erleichtert gelacht. Die ersten paarmal lachte ich laut mit. Aber als ich das drei-, viermal gemacht hatte, kam mir das aufgesetzt vor, schließlich wusste ich, dass sie wussten, dass ich keine Ahnung hatte, was sie gesagt hatten. Also lächelte ich halbherzig, wenn sie in Lachen ausbrachen, und kam mir ziemlich dämlich vor. Darauf hatte mich kein Seminar an der Uni vorbereitet.

Irgendwann wurden wir alle aus dieser peinlichen Situation erlöst, denn das Essen war fertig! Und: O Mann, das sah vielleicht lecker aus. Alle möglichen Arten von Fleisch, Kartoffelgerichten und Salaten und natürlich, vorne, in der Mitte und hinten auf dem Tisch: das Knoblauchbrot. Für mich passt das immer noch eher in ein italienisches Restaurant als zu einer Gartengrillparty, aber schmecken tat es trotzdem. Und erst die Soßen! Soooo viele Soßen – Knoblauchsoße, Ketchup und etwas namens Chiliketchup, was ich noch nie zuvor gegessen hatte, was aber interessant klang –, die einen beachtlichen Teil vom Tisch einnahmen und überall dort standen, wo noch ein Fleck frei war, zwischen Tellern, Gläsern, Platten und Schüsseln.

Wir alle langten zu, und zwischen Hühnchen und Bier versuchte Stefan immer wieder, mir die laufenden Gespräche kurz auf Englisch zusammenzufassen. Aber meistens war das Gespräch schon woanders, sobald er mich auf den aktuellen Stand gebracht hatte, eine Art Whac-A-Mole für deutschsprachige Konversation.

Da war ich also: perfektes Wetter, tolles Essen, gute Gesellschaft, ausgelassene Stimmung, sämtliche Soßen, die ich mir wünschen konnte … und hatte keine Ahnung, was um mich herum abging. Und irgendwann an eben diesem Abend, als alle anderen sich über einen Witz oder eine Bemerkung schlapp lachten, während ich abwechselnd ahnungslos mit lachte oder vage, peinlich berührt und genauso planlos grinste, da wurde mir klar, wie sehr ich an den Gesprächen teilnehmen wollte, aktiv und direkt; nicht als passiver Zuschauer von der Seitenlinie.

Dann fiel mein Blick auf Stefan, sein Gesicht war ganz rot von der Wärme und dem Alkohol, er strahlte vor Freude, dass er diesen Abend mit mir und seinen Freunden verbringen konnte. Und da wurde mir klar, dass ich zwar genau da sein wollte, wo ich war, aber eben auch den Augenblick und die Gespräche unmittelbar erleben wollte.

Plötzlich wusste ich genau, was Stefan und ich am nächsten Tag vor meiner Rückkehr nach Prag tun würden: Wir würden in die Stadt fahren und mir mein erstes Deutschbuch mit CD kaufen. Denn wenn die deutsche Grillparty eins gezeigt hatte (außer der Tatsache, dass Knoblauchbrot wirklich wunderbar zu Grillhähnchen passt), dann, dass ich Deutsch lernen müsste, wenn ich mit Stefan zusammenbleiben wollte. Und da eine Trennung bestimmt nicht infrage kam, beschloss ich, eine neue Fremdsprache zu lernen.

Zwei Tage später riss ich die Plastikfolie auf, in die mein allererstes Deutschbuch samt CD eingewickelt war – zum Glück hatte ich damals noch einen Computer mit einem CD-Laufwerk –, und blätterte durch die neuen weißen Seiten. Ich war voller Vorfreude: Ich würde mein Hirn bis obenhin füllen mit was auch immer auf diesen druckfrischen Seiten stand. Ganz einfach. Oder nicht?

Ich öffnete das Buch auf der ersten Seite und schrieb zunächst mit Kuli hinein. Ein paar Minuten später wechselte ich zum Bleistift. Offenbar würde das schwerer sein, als ich gedacht hatte. Worauf ich nämlich in keiner Weise vorbereitet war, war der Mangel an Logik, den die deutsche Sprache aufweist. Ich versuchte tapfer, sie so anzunehmen, wie sie war. Wenn das Buch erklärte, ihr bedeutet her und you? Okay. Ich gab diese Info an mein Hirn weiter, ohne sie zu hinterfragen. Ausdrücke wie voll leer – wortwörtlich full empty – sind üblich? Alles klar. Ist gespeichert, weiter geht’s. Ein Fluss ist maskulin – der Fluss –, aber zwei oder mehr sehen auf einmal aus, als wären sie feminin – die Flüsse. Na gut, wenn ihr meint.

Mit dieser bedingungslosen, unvoreingenommen Art meisterte ich die ersten Wochen Deutschstudium: Ich hörte die CD, füllte Lücken aus, verband Nomen mit passenden Artikeln und lernte meine ersten Listen mit der, die und das auswendig. Trotz all der Zeit und Mühe und Indifferenz gegenüber diesem Berg an Widersprüchen war ich jedoch immer noch nicht in der Lage, Deutsch zu sprechen.

Und auch wenn es im Rückblick total verständlich erscheint, dass man in ein paar Wochen Eigenstudium mit einem A1-Lehrbuch nicht zum Muttersprachler mutiert, erhoffte ich mir damals mehr. Ich wollte die Sprache verstehen und beherrschen, und zwar sofort.

Also ergänzte ich mein Deutschlernprogramm durch »Musik« (Anführungszeichen gewollt). Ich hatte die »geniale« Idee (auch hier sind die Anführungszeichen sehr wichtig), mit Kopfhörern ins Bett zu gehen und die Dialoge der Deutsch-CD in Endlosschleife zu hören, während ich schlief. Ich war der Hoffnung verfallen, mein Unterbewusstsein würde sich die deutschen Wörter Kaninchen, Hund und Leguan merken, ebenso wie die komplizierten Verbkonjugationen und Adjektivdeklinationen, die mein starres Bewusstsein nicht schnell genug verinnerlichen konnte.

Einige unruhige Nächte mit abartigen Träumen später hörte ich mit dieser Lernmethode wieder auf und ersetzte sie durch echte deutsche Musik. Nicht nachts, sondern tagsüber. Den ganzen Tag. Jeden Tag. Immer wenn ich etwas tat, was nicht meine volle Aufmerksamkeit erforderte (und manchmal auch dann), hörte ich PeterFox oder Die Toten Hosen, die über … na ja … die über das sangen, worüber sie eben sangen. Denn ehrlich gesagt konnte ich bloß hier und da einzelne Wörter verstehen, weshalb ich mir den Rest der Liedtexte zusammenfantasierte und hoffte, mein magisches Unterbewusstsein würde mit diesem Input etwas anfangen können. Deutsche Musik zu hören, auch wenn ich den Text weder kannte noch verstand, musste schließlich besser für meinen Lernfortschritt sein, als gar keine deutsche Musik zu hören, oder? Zumindest hoffte ich das.

Am Ende des Sommers konnte ich mich voller Stolz nach Wegbeschreibungen zu bestimmten Plätzen in der Stadt erkundigen (Entschuldigen Sie, wo ist das Kino? Verzeihen Sie mir, wo ist das nächste Schuhgeschäft?) und nachfragen, wo man bestimmte Dinge kaufen konnte (Wo kann ich ein neues Notizheft kaufen? Wissen Sie, wo ich Turnschuhe bekommen kann?) – offensichtlich waren Schuhe den Buchautoren wichtig –, auch wenn ich in neun von zehn Fällen die jeweilige Antwort nicht verstand, da sie nicht einer der fünf Beispielantworten aus dem Deutschbuch entsprach. Und selbst eine Antwort, wie sie im Buche steht, führte durch einen leichten regionalen Akzent dazu, dass es sich für mich nach Französisch oder Schwedisch oder sonst etwas anhörte – und ich rein gar nichts verstand.

Aber hey, immerhin war ich imstande zu kommunizieren … zumindest einseitig. (Eine philosophische Fragestellung zu diesem Kapitel: Gilt es als Kommunikation, wenn man zu anderen Menschen etwas sagen kann, aber nicht in der Lage ist, ihre Antwort zu verstehen?)

Doch so aufregend diese einseitige »Kommunikation« auch war, meine begrenzten Fähigkeiten brachten einige Nachteile mit sich. Abgesehen von dem eindeutigen Nachteil, dass ich kurz nach meinem Umzug nach Deutschland die Etiketten von Putzmitteln nicht lesen konnte und daher Badreiniger für den Boden und Bodenreiniger für die Wanne benutzte, musste ich feststellen, dass es manchmal tatsächlich komplizierter war, ein bisschen Deutsch zu sprechen als gar keins – etwas, das ich nie im Leben als Problem beim Erlernen einer neuen Sprache angesehen hätte.

Als ich noch kein Deutsch sprach, erwartete niemand etwas von mir. Aber sobald ich auch nur einen miniwinzigen Bruchteil der Sprache beherrschte – zack! –, erwarteten auf einmal alle um mich herum, dass ich sehr viel Deutsch verstehen und sprechen konnte.

Und mit »alle« meine ich vor allem Stefan.

Recht harmloser Fall Nummer eins: Stefan und ich schlenderten durch den Englischen Garten in München. Es war ein schöner Sommernachmittag, die Vögel zwitscherten, in der Ferne hörte man das Rauschen der Isar und fröhliches Gelächter vom Flussufer, als Stefans Telefon klingelte.

Er ging ran, grüßte den Anrufer mit seinem Vornamen. Den kannte ich, es war einer seiner Freunde. Ein paar Minuten lang plauderte er mit seinem Freund auf Deutsch, dann legte er auf. Außer dem Namen hatte ich bloß »Hallo« und »Ciao« verstanden.

Wir spulen vor zum Abend desselben Tages, etwa halb zehn: Ich will es mir gerade auf dem Sofa gemütlich machen, vielleicht einen Film schauen, als Stefan aus dem Schlafzimmer kommt und sagt: »Machst du dich nicht fertig? Wir wollen gleich los.«

Verwirrt sehe ich ihn an und frage natürlich: »Wohin denn?«

Seine Antwort: Ausgehen. In die Stadt. Die anderen treffen.

»Was meinst du damit?«, frage ich verwundert.

Meine eindeutige Ahnungslosigkeit schien ihn zu überraschen: »Du warst doch im Park, als sie angerufen haben. Auf mich hast du so gewirkt, als wärst du damit einverstanden.«

Und hier war das Problem: Nur weil ich mit ihm in ein Café gehen und »Ja. Bitte. Ich. Hätte. Gerne. Einen … einem … no … eine Tasse. Coffee. Sorry, Kaffee« stammeln konnte, hieß das noch lange nicht, dass ich in der Lage war, tiefgründige Gespräche am Telefon zu verstehen.

Was mich zum …

… etwas verzwickteren Fall Nummer zwei führt: Seit dem ersten Beispiel waren einige Monate vergangen, und meine Deutschfähigkeiten hatten sich immens verbessert. Und zwar so weit, dass ich an diesem Abend zusammen mit Stefan und einer Gruppe Deutsch sprechender Freunde am Tisch einer Theaterbar saß, um ein deutsches Theaterstück anzuschauen.

Bis zum Beginn des Stücks hatten wir noch eine Viertelstunde Zeit, während der wir uns in einer Mischung aus Deutsch und Englisch unterhielten (mehr Englisch als Deutsch). Auf einmal beugten sich Stefan und ein Freund vorneüber und diskutierten so leise und schnell auf Deutsch, dass es mir unmöglich war, irgendetwas vom Gesagten zu verstehen. Ich verstand nur den Namen eines Lokals, zu dem Stefan und ich am Vorabend gegangen waren. Der Freund, mit dem Stefan so schnell gesprochen hatte, wohnte nur drei Bushaltestellen weiter, oder neun Minuten zu Fuß, plus/minus zwei Minuten je nach Wetter.

Er wandte sich auf Englisch an mich: »Hat dir euer Abend im *Hier den Namen des Lokals einfügen* gefallen? Wie war’s denn?«

Und ich antwortete: »Nichts Besonderes. War ein schöner Abend, wir haben ganz vergessen, dich anzurufen, tut mir leid!«

Anhand des Kicherns und Seufzens all der anderen Freunde an unserem Tisch wurde mir klar, dass Stefan ihnen kurz zuvor die winzige Notlüge erzählt hatte, dass wir am Vorabend ein besonderes Date hatten und er deshalb seinen Freund nicht angerufen hatte, während wir in Wahrheit – wie von mir ausgeplaudert – einfach vergessen hatten, ihm Bescheid zu sagen.

Warum ich nicht mitgespielt hätte, wollte Stefan später wissen.

»WEILICHNOCHNICHTWIRKLICHDEUTSCHSPRECHENKANN«, wiederholte ich.

Ach, und das Theaterstück? War eine Komödie – zumindest sagte man mir das. Ich verstand vielleicht fünf Zeilen direkt am Anfang – irgendeinen Witz über Pinguine – und dann den restlichen Abend nichts mehr. Es war trotzdem lustig.

Aber ich wollte mehr.

Und so begann die Umgestaltung unserer Wohnung.

Eines Tages ging Stefan zur Arbeit, und als er abends zurückkam, fand er auf achtzig Prozent der Gegenstände in der Wohnung weiße Streifen Malerkrepp vor. (Wenn du das hier liest, Stefan, muss ich rückblickend zugeben, dass ich es etwas übertrieben habe.) Die Fernbedienung, der Wasserkocher, das Sofa, der Topf, der Topf, der Topf, der Topf …

Ich benutzte Permanent-Marker, um die Worte farblich zu unterscheiden. Die war immer rot, der blau und das grün. Ich war vielleicht nicht immer in der Lage, mit diesen Wörtern auch komplette deutsche Sätze zu bilden, aber hey, ich konnte sie zumindest, so gut es eben ging, in meine alltäglichen englischen Sätze einbauen.

»Please put some Wasser in the Wasserkocher and heat it up for my grüner Tee. Danke schön!«

»I can’t find the Fernbedienung, can you please change the channel on the Fernseher as you walk by?«

»But, Stefan, I’m just running into the Wohnzimmer to grab something real quick, do I really have to take my Schuhe off at the Tür?« (Die Antwort auf die letzte Frage war übrigens immer Ja.)

Und dann packte ich meine Bastelkünste aus: Um die Bezeichnung der Körperteile zu lernen, klebte ich einen Menschen aus Kreisen, Quadraten und Rechtecken, die ich aus bunten Tonkarten schnitt, auf eine weiße Din-A2-Pappe über dem Sofa. Mit großen Kulleraugen, roten Lippen und einem bauchfreien Oberteil, das allein dazu diente, das Wort Bauchnabel zu lernen, zierte mein Kunstwerk mehrere Monate lang unser Wohnzimmer, bis Stefan schließlich angesichts der stierenden Augen, die uns ständig anstarrten (so drückte er es aus), ausflippte und ich mich mit einem Foto der Collage auf meinem Laptop begnügte.

Zu diesem Zeitpunkt lagen zwei Monate ernsthafter Deutschunterricht hinter mir, und eigentlich brauchte ich die Beschriftungen in der Wohnung nicht mehr. Dennoch tat ich so, als würden sie mir noch helfen, denn als Stefan einmal versuchte, den Streifen Klebeband vom Fernseher zu entfernen (offenbar stört ein breiter leuchtend weißer Streifen Malerkrepp, wenn man einen Spielfilm schauen möchte), mussten wir feststellen, dass die Streifen Klebereste hinterlassen, die man selbst mit Schwamm und Scheuermilch nicht komplett wegkriegt. Also gab ich weiterhin vor, DERWASSERKOCHER und DIEKOMMODE zu brauchen, damit die Aufkleber nicht vergebens waren.

Und ich erreichte an dieser Stelle auch einen unglaublich kniffligen Punkt auf meiner Reise durch die deutsche Sprache: Ich verfügte jetzt über ein solides Basisvokabular (yay!), es erforderte aber äußerst viel sprachliches Jonglieren und kreatives Denken, diese Wörter so zu verformen und verbiegen, dass ich mit ihnen Sätze bilden konnte, die die komplexen Sachverhalte ausdrückten, die ich erklären wollte. Das war in etwa so, als wolle man eine farbenprächtige Gartenlandschaft zeichnen, habe aber nur Grau-, Braun- und Rottöne zur Verfügung.

Und auch wenn ich mindestens die Hälfte der Wörter in den Gesprächen um mich herum verstand – was toll war! –, konnte ich leider nur in zehn Prozent der Fälle hundert Prozent sicher sein, dass ich alles richtig verstanden hatte. Die anderen neunzig Prozent dachte ich nur, ich hätte es kapiert … aber hatte es vielleicht gar nicht. (Heute würde ich übrigens sagen, ich bin bei fünfundachtzig Prozent und fünfundachtzig Prozent angelangt: Ich verstehe fünfundachtzig Prozent der Wörter in Gesprächen um mich herum, und fünfundachtzig Prozent der Zeit bin ich hundert Prozent sicher, dass ich alles richtig verstanden habe.)

Was sollte ich also tun? Mehr Deutsch sprechen natürlich! Und so entstand der Deutsche Dienstag.

Stefan und ich hatten immer auf Englisch miteinander geredet. Denn Unterhaltungen, die auf Englisch vielleicht zwei Minuten dauerten, zogen sich auf Deutsch mit Pausen und Neustarts eine Viertelstunde oder länger hin. Was mir in meiner Muttersprache locker von der Zunge ging, fühlte sich auf Deutsch wie ein einziger Kraftakt an. So als würde ich auf Händen und Knien einen Dreitausender erklimmen, anstatt die Seilbahn zu nehmen.

Aber es gab keinen Weg drumherum, und so wählten wir gemeinsam den am wenigsten schrecklichen Tag in der Woche aus, um ausschließlich Deutsch zu sprechen.

Mittwoch und Donnerstag waren sofort raus, denn da würde ich bestimmt schon müde von der Arbeitswoche sein und mich mental aufs Wochenende vorbereiten. Freitag, Samstag und Sonntag waren auch raus, weil – äh –, wer will bitte diese kostbaren Augenblicke voller Freizeit und Spaß damit verbringen, sich mit Deutschvokabeln, Satzstrukturen, Zungenbrechern und unbeholfenem Gebrabbel rumzuschlagen? Und Montag war raus, weil … Montag eben Montag ist.

So wären wir beinahe um die ganze Sache herumgekommen, wenn es nicht den Dienstag geben würde. Und leider fiel uns für Dienstag keine gute Entschuldigung ein – sosehr wir es auch versuchten –, also wurde der Dienstag zum Deutschen Dienstag.

Zu Beginn war das alles andere als leicht. Aber nach ein paar Wochen konnte ich nach dem Aufwachen direkt in den German Mode switchen und den Tag über so flüssig Deutsch sprechen wie jeder Muttersprachler.

NOT.

Es war hart. Echt hart. Der erste Deutsche Dienstag war ein mühsames Unterfangen voller frustrierter Seufzer und langer Schweigepausen, bloß weil ich zu erschöpft war, um mir zu überlegen, wie ich etwas Bestimmtes auf Deutsch sagte. Und der zweite, dritte, vierte Dienstag lief genauso. Schließlich kam der zehnte Deutsche Dienstag, und auch er war ein mühsames Unterfangen voller frustrierter Seufzer und langer Schweigepausen, bloß weil ich zu erschöpft war, um mir zu überlegen, wie ich etwas Bestimmtes auf Deutsch sagte.

Wie der elfte Deutsche Dienstag lief, kann ich nicht sagen, denn bis dahin haben wir es nie geschafft.

Aber in diesen zehn Wochen habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass das Erlernen einer Fremdsprache ein mühsames Unterfangen voller frustrierter Seufzer und langer Schweigepausen ist, bloß weil man zu erschöpft ist, um sich zu überlegen, wie man etwas Bestimmtes sagt. Oder auch, dass es nur zu Streit führt, wenn man will, dass der deutsche Freund (der weder eine offizielle noch eine irgendwie anders geartete Ausbildung als Sprachlehrer, geschweige denn überhaupt ein Interesse an Sprachen per se hat) einem erklärt, warum Deutsch so ist, wie es ist. Und zwar zu epischem Streit. Solchem, bei dem Kissen oder Heidelbeeren durch die Wohnung fliegen können.

Also ließen wir das bleiben.

Ich tauschte den Deutschen Dienstag ein gegen Gilmore Girls. Die Serie begann passenderweise genau dann, wenn ich nach Hause kam, und war zu Ende, wenn Stefan Feierabend hatte.

Man könnte meinen, in einem deutschsprachigen Land zu leben, mit einem Muttersprachler zusammen zu sein und einen Deutschkurs zu besuchen reiche aus, um die Sprache zu lernen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich es ohne Lorelai, Rory und die anderen Bewohner von Stars Hollow geschafft hätte. Unerbittlich erweiterten sie meinen Wortschatz, sodass ich irgendwann tatsächlich Informationen mit besagtem deutschsprachigem Partner im besagtem deutschsprachigem Land austauschen konnte.

Mein Deutsch nahm also allmählich Form an – dank eines riesigen Stapels halb ausgefüllter Deutschbücher, Computerlernprogramme, deutscher Musik, einem deutschen Lebensgefährten, einem ganzen Deutsch sprechenden Land um mich herum und dank mehrerer Monate mit deutschen Synchronfassungen amerikanischer TV-Serien.

Sehr, sehr langsam wurden meine Unterhaltungen mit den Menschen in der Stadt flüssiger, ich verstand die Quintessenz der Werbeanzeigen in der U-Bahn (die Bilder halfen) und konnte sogar die langen Wörter auf Schildern (die meistens über mehrere Zeilen reichten) in ihre Grundelemente zerlegen, um rauszufinden, was an einem bestimmten Ort getan oder eben nicht getan werden sollte.

Ein- oder zweimal habe ich sogar die Durchsagen an den Bahngleisen verstanden. (Haha! Scherz! Die versteht doch kein Mensch, oder?)

Doch der Moment, in dem ich wirklich wusste, dass ich es »raushatte«, dass ich Deutsch endlich verinnerlicht hatte, war, als ich mein erstes Telefongespräch führen konnte, ohne am ganzen Körper in Schweiß auszubrechen. O Mann, in diesen ersten Jahren wäre ich lieber früh aufgestanden, hätte zwei U-Bahnen und einen Bus bis ans andere Ende der Stadt genommen, um pünktlich zur Öffnungszeit bei der Arztpraxis persönlich einen Termin auszumachen, anstatt einfach anzurufen und fünf Minuten deutsch am Telefon sprechen zu müssen.

Ich kann gar nicht sagen, wie viele Male ich beim Klingeln meines Telefons panisch durch die Wohnung über Stühle und Polstermöbel zu Stefan eilte, um ihn anzuflehen, für mich ranzugehen. (In erster Linie, weil ich keine Strichliste geführt habe. Aber auch, weil es wirklich schrecklich oft vorkam.)

Häufig werde ich gefragt, wie lange ich gebraucht habe, um Deutsch zu lernen. Oder wie lange, bis ich es fließend sprechen konnte.

Meine Antwort: Ich brauchte einen Tag, um etwas Deutsch zu sprechen, Monate, bis ich die Antwort auf meine Fragen verstand, und drei Jahre, bevor ich, ohne zu zittern, einen Anruf tätigen konnte. Aber »fließend sprechen«? So, dass ich drei parallellaufenden Unterhaltungen am Abendessentisch folgen kann und in der Lage bin, zu jeder ad hoc etwas beizutragen, und das zumindest halbwegs grammatikalisch korrekt? Oder diese verdammte, nuschelige Stimme aus dem Lautsprecher im Bahnhof verstehe? Das kann ich immer noch nicht. Da brauche ich ein Leben lang, schätze ich. Aber im Ernst, versteht überhaupt irgendwer diese Lautsprecherdurchsagen? Was soll das eigentlich?

Ich glaub, ich spinne!

Ich war sicher, man spielte mir einen Streich. Ganz sicher. Minutenlang starrte ich auf mein A1-Deutschbuch und wartete darauf, dass ich den Witz verstand. Ich blinzelte. Rieb mir die Augen. Blinzelte noch einmal. Es stand immer noch da. Wortwörtlich schwarz auf weiß, wenige Zentimeter vor meinem Gesicht stand geschrieben, dass auf Deutsch werwho und wowhere bedeutet.

Das. Kann. Einfach. Nicht. Sein.

Damit, dass der erste Buchstabe von Wörtern wie Hund, Buch, Stoff, Schokoladentorte und von JEDEMANDERENNOMEN großgeschrieben wird, auch wenn diese Wörter mitten im Satz stehen, hatte ich mich abgefunden.

Die Tatsache, dass das I am Anfang des Pronomens ich nicht großgeschrieben wird (wie das I im englischen I), aber das S im höflichen Sie immer großgeschrieben wird, jedoch nicht in dem sie, das she bedeutet, und dass das D im Pronomen du früher großgeschrieben wurde, jetzt aber nicht mehr zwingend großgeschrieben werden muss, allerdings manchmal trotzdem noch großgeschrieben wird … okay, damit kam ich irgendwie klar.

Aber wer heißt who und wo heißt where? Nein. Unmöglich!