Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

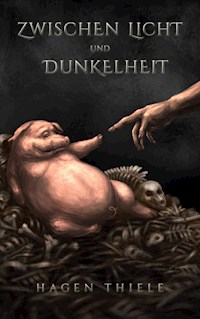

Ein schockierender Erlebnisbericht aus dem Herzen des deutschen Pflegenotstands. Der Gewinn kommt dem Hospiz Bergisches Land Remscheid zugute. Wer in Deutschland zum Pflegefall wird, lernt am eigenen Leib, was der Begriff Pflegenotstand wirklich bedeutet. Als pflegender Angehöriger habe ich meine Mutter während ihrer Krebserkrankung unterstützt und dabei einen schockierenden Einblick in ein krankes System erhalten. Ein System, das allen Betroffenen unermessliches Leid zufügt. Sie gab mir die Erlaubnis, unsere Geschichte zu erzählen, um zu alarmieren und zu trösten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 633

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Authentizität

Die Blutvergiftung

Remscheid, 22. September / 23. September 2020

Klinikum, erster Aufenthalt

Reha-Klinik

Entlassung und Rückkehr nach Hause

Hoffnungslos überfordert

Pflegekraft männlich, jung, ordentliche Deutschkenntnisse

Zwischen den Tagen

2021 – der erste Pflegedienst

Arbeiten und Pflege

Die Grenzen der ambulanten Pflege

Gelernte Kräfte

Das Heim als Alternative?

Physiotherapie und Rollstuhl

Unerklärliche Symptome

Die Diagnose

Die Operation

pT3 pN2a L1 V0 pM1

Nachsorge – und niemand fühlt sich verantwortlich

Palliativdienst

Eine machtvolle Person

Chemotherapie I

Verantwortung an allen Fronten

Chemotherapie II

Poppy und Weihnachten

2022 – endlich raus aus dem Bett!

Ein neuer Alltag

Ein Abenteuer beginnt

Chemotherapie III

16.06.2022

Plötzliche Verschlechterung

Starke Nebenwirkungen

Zahnklinik

Wieder daheim

Wiederaufnahme der Chemotherapie

Die Pflege-Tussi

Der neue Pflegedienst

Die Wundmanagerin

Cafés und Weihnachtsmärkte

Das letzte CT

Das letzte Weihnachten

Die Pflege must go on

Gute und schlechte Nachrichten bei der Chemo

Silvester

Vorletzte Chemo

Der Katheter I

Zaltrap

Der Katheter II

Die Kündigung

So kurz vorm Wochenende

Ein Geburtstagsständchen

Der Urologe

Dr. Rose gibt auf

Zimmer 55

Donnerstag, 9. Februar

Freitag, 10. Februar

Samstag, 11. Februar

Sonntag, 12. Februar

Montag, 13. Februar

Dienstag, 14. Februar

Mittwoch, 15. Februar

Donnerstag, 16. Februar

Nachwort

Vorwort

Ein Buch über Pflege, eine Krebserkrankung und noch dazu mit einem schlechten Ende. Warum sollte man so etwas schreiben? Und warum sollten Sie so etwas lesen wollen? Der Entschluss, die Geschichte von mir und meiner Mutter Ursula Thiele aufzuschreiben, kam mir relativ spontan, während ich bei ihr am Bett saß – wenige Tage vor ihrem Tod. Vielleicht war es die Gewohnheit, denn ich schreibe immer über Ereignisse, die mich belastet haben. Doch vielleicht war es auch mehr. Je intensiver ich mich nach dem Tod meiner Mutter mit meinem Vorhaben auseinandergesetzt habe, desto mehr Gründe sprachen dafür, die Ereignisse hinaus in die Welt zu tragen. Gründe, die ich Ihnen im Vorfeld näherbringen möchte.

Schon während der Krankheitsphase meiner Mutter habe ich im Freundeskreis viel über meine Erlebnisse gesprochen und nach Fachartikeln und Dokumentationen gesucht, die sich mit Pflege, dem Gesundheitssystem und Krebsleiden befassen. Dadurch wurde mir bereits damals bewusst, dass wir kein Einzelfall sind. Die Recherche, die ich nun unmittelbar zur Vorbereitung dieses Buches durchgeführt habe, hat diesen Eindruck noch einmal bestätigt.

All jene Dinge, über die ich im Nachhinein nur traurig und enttäuscht den Kopf schütteln kann, widerfahren auch anderen Kranken und Alten sowie deren Angehörigen täglich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Pflegekräfte allein jetzt, während ich dieses Vorwort verfasse, Menschen nicht angemessen versorgen können, weil ihnen die benötigte Zeit fehlt. Wie viele Ärzte wirtschaftlich lukrative Therapien verordnen, obwohl die Behandlung meist aussichtslos ist und mit schweren Nebenwirkungen einhergehen kann. Wie viele Menschen im Getriebe unseres Pflege- und Gesundheitssystems massiv zu Schaden kommen.

Eine gute Freundin, die in der ambulanten Intensivpflege gearbeitet hat, reagierte auf mein Vorhaben sehr positiv: »Es geht vielen wie dir, Hagen. Doch die meisten haben danach nicht die Kraft, um sich mit den Missständen auseinanderzusetzen. Sie möchten das alles nur noch vergessen.« Ja, es wäre verlockend, die Ereignisse langsam verblassen zu lassen. Allerdings wäre es auch falsch. Meine Mutter ist immer eine Kämpferin geblieben. Egal, wie schwer die etwa zweieinhalb Jahre ihrer Krankheitsphase waren, sie hat sich bis zuletzt niemals unterkriegen lassen.

Und das möchte ich auch nicht.

Deswegen möchte ich unsere Geschichte erzählen. Ich möchte exemplarisch für hunderttausende Betroffene die Stimme erheben und zeigen, welche Auswirkungen ein ökonomisiertes Gesundheits- und Pflegesystem auf alte sowie kranke Menschen und deren Angehörige hat. Denn die Missstände beschränken sich keinesfalls auf den Betroffenen, auch die Angehörigen erleiden auf unterschiedliche Weise Schaden. Dies gilt natürlich auch für die Pflegekräfte, die in diesem System der Ausbeutung unwürdigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind.

Trotzdem sind wir diesem System nicht vollkommen machtlos ausgeliefert. Manchmal muss man sich im Leben durchsetzen, auch wenn es hart ist. Meine Mutter und ich haben uns nicht kleinkriegen lassen. Dabei haben wir auf unangenehme Weise sehr viel Wissen und einschlägige Erfahrungswerte gesammelt, die ich Betroffenen und Angehörigen mit auf ihren Weg geben möchte.

Dass ich mich dazu berufen fühle, ist eng mit meinem beruflichen Werdegang verknüpft. Über viele Jahre war ich als freier Journalist für die Rheinische Post tätig, bevor ich zum PR-Redakteur wurde. Die professionelle Aufbereitung von Informationen und deren sprachliche Ausformulierung ist mein tägliches Handwerk. Zudem habe ich als unabhängiger Autor bereits mehrere Romane herausgegeben und weiß, wie man zusammenhängende Erzählungen verfasst.

Normalerweise schleusen sich investigative Journalisten in Pflegeheime ein oder führen mit – ich muss es so drastisch formulieren – Opfern des Systems Interviews. Ich hingegen wurde als ausgebildeter Redakteur über Monate selbst Zeuge der diversen Missstände, über die zwar regelmäßig in den Medien berichtet wird, deren Darstellung dabei aber immer seltsam distanziert wirkt. Die Verzweiflung und Angst der Betroffenen, die Wut und Überforderung der Angehörigen kommen hierbei zwar zum Ausdruck, doch sind es meist kurze Momentaufnahmen, die wir als Betrachter und Leser kaum in ihrer wirklichen Tragweite erfassen können.

Ich habe dies alles selbst miterlebt und zusammen mit meiner Mutter so gut es ging durchgestanden. Dabei habe ich das Geschehene sehr genau beobachtet und mir meine Gedanken gemacht. Was geblieben ist, sind sehr detaillierte Erinnerungen. Erinnerungen, die sich so tief in mein Gedächtnis gebrannt haben, dass ich vieles wohl nie wieder vergessen werde.

Oft kommt in solchen Momenten die Frage auf: Warum wir? In einer Hospizdokumentation hat eine Bewohnerin die Frage gekonnt umgedreht: »Warum nicht ich?« Sie hat damit in mir einen Denkprozess ausgelöst, der die Krankheit meiner Mutter zumindest in einen anderen Kontext gerückt hat.

Durch die schlimmen Umstände sind meine Mutter und ich uns nach turbulenten Jahren, in denen es oft zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen war, wieder nähergekommen. All die Konflikte aus der Vergangenheit waren mit einem Mal bedeutungslos und wir haben uns alles verziehen, was wir dem anderen einst aus Wut an den Kopf geworfen hatten. Ebenso wurde mir bewusst, dass meine gescheiterte Verlobung in der Rückschau einen Sinn hatte. Wäre es nicht zur Trennung mit meiner damaligen Verlobten gekommen, hätte sich die Wohnsituation – meine Mutter lebte bei mir in einem Zweifamilienhaus zur Miete – so nie ergeben. Ohne diese spezifische Ausgangslage wäre sie vermutlich ins Heim gekommen und dort, davon bin ich leider überzeugt, sehr wahrscheinlich emotional verkümmert und aufgrund systematischer Personal- und Geldmängel unzureichend gepflegt worden.

Nicht zuletzt bleibt der Punkt, dass meine Mutter mit einundsiebzig Jahren für die Standards unserer von der Hochleistungsmedizin dominierten Gesellschaft früh verstorben ist. Gleichzeitig haben meine Eltern mich erst relativ spät bekommen, sodass mir nur vierunddreißig Jahre mit meiner Mutter und noch bedeutend weniger mit meinem ebenfalls verstorbenen Vater geblieben sind. Das ist viel zu wenig Zeit, oder nicht?

Bei den Vorbereitungen zur Beerdigung wurde mir allerdings etwas bewusst. Während ich und meine Tante Hanna mit dem Kaplan über meine Mutter sprachen, um die Kondolenzrede vorzubereiten, kam uns wieder ein tragischer Unfall in den Sinn. Am 8. Dezember 1988 stürzte in Remscheid ein amerikanisches Militärflugzeug ab.

Wir wohnten damals an der Stockder Straße, genau dort, wo die Maschine zerschellte. Meine Mutter war mit mir – ich war damals noch keine vier Wochen alt – zu Hause und sah das brennende Flugzeug an unserem Balkon vorbeirasen. Dabei riss es Teile der Fassade ab, bevor es in ein Nachbarhaus krachte. Neben dem Piloten starben sechs weitere Menschen, fünfzig wurden schwer verletzt. Meine Mutter und ich hatten Glück. Wir kamen mit dem Schrecken davon.

Ist es demnach tatsächlich so, dass uns gemeinsame Zeit geraubt wurde? Oder ist es nicht eher so, dass uns damals viele Jahre mit vielen schönen Momenten geschenkt wurden? Worauf ich hinaus möchte: Wir neigen als Menschen evolutionär dazu, uns auf die schlechten und bedrohlichen Dinge zu konzentrieren und Ereignisse eher negativ auszulegen. Unsere Perspektive verengt sich dabei außerdem auf eine zeitlich stark begrenzte Betrachtung. Erweitert man seinen Blick jedoch, können scheinbar schlimme Geschehnisse plötzlich einen anderen, vielleicht sogar sinnvollen Kontext erhalten.

Während der finalen Lebensphase meiner Mutter bin ich auf den leider ebenfalls an Krebs verstorbenen Philipp Mickenbecker gestoßen. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Johannes hat er den bekannten YouTube-Channel The Real Life Guys betrieben und verrückte Heimwerkerprojekte umgesetzt. Philipp entschied sich dazu, seine Erkrankung publik zu machen und gab dafür in einem Gesundheits-Update auf dem eigenen Kanal einen inspirierenden Grund an. Sinngemäß sagte er, dass der Krebs schlimm sei, er aber noch dutzende andere Tumore in Kauf nehmen würde, solange er anderen Menschen mit seiner bedingungslosen Lust am Leben Mut machen könne.

Diese Offenheit, dieser Mut haben mich tief beeindruckt und mir eines gezeigt: Die wahren Helden unserer Zeit sind weder in Sportstadien noch im Kino zu sehen. Es sind Menschen wie Sie und ich, Menschen die anderen helfen, die Sorgen und Ängste nehmen wollen, die sich gegen Krankheit und Elend stellen – und das auch, wenn sie selbst betroffen sind.

Deswegen möchte ich neben all den Missständen und systematischen Enttäuschen, die diese zweieinhalb Krankheitsjahre geprägt haben, auch all jene Momente zeigen, die meiner Mutter und mir Hoffnung gegeben haben. Ich würde mir wünschen, dass sie auch Ihnen Hoffnung und Trost spenden, sollten Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Ein letzter, aber äußerst wichtiger Hinweis muss noch folgen: Dieses Buch entsteht im Einverständnis mit meiner Mutter. Ich habe sie zu Lebzeiten, als sie noch vollkommen klar war und diese Entscheidung ohne jede Beeinträchtigung fällen konnte, um ihre Erlaubnis gebeten. Sie stimmte nicht nur zu. Sie stand fest hinter der Idee und freute sich darüber.

Authentizität

Wie authentisch können Ereignisse wiedergegeben werden, die Jahre zurückliegen? Als Journalist weiß ich natürlich aus der Praxis, dass einem das Gedächtnis Streiche spielen kann. Eindrücke und Erinnerungen verblassen schnell oder aber man ist sich sicher, eine Begebenheit habe sich so und nicht anders zugetragen, aber unterliegt dabei dennoch einem Irrtum. Das stellt für dieses Buch selbstverständlich eine Herausforderung dar. Deswegen möchte ich etwas näher darauf eingehen.

Insbesondere die Ereignisse kurz vor dem Tod meiner Mutter sind gut dokumentiert worden. Wenige Tage nach ihrem Ableben habe ich damit begonnen, mir umfangreiche Notizen zu machen. Dafür habe ich neben meiner Erinnerung auch WhatsApp-Nachrichten genutzt, die ich meinen Freunden geschickt habe. Mit einigen stand ich in engem Austausch, um mir Ratschläge einzuholen oder einfach nur, um ein Ventil für meine Ängste und Sorgen zu haben. Deswegen existiert eine sehr ausführliche Quellenlage, mit der sich insbesondere die letzten vier Wochen nachzeichnen lassen.

Das gilt darüber hinaus auch für einzelne Erlebnisse und Situationen, die sich davor zugetragen haben. Je einschneidender das Ereignis war, desto besser kann ich mich daran erinnern und desto mehr habe ich damals mit anderen darüber gesprochen beziehungsweise geschrieben. Hinzu kommen zahlreiche Arztberichte, die ich ebenfalls als Quelle verwenden konnte. Aus diesem Grund besitzen selbst Schilderungen, die sich auf Ende 2020 beziehen, an den essenziellen Stellen einen hohen Grad an Authentizität.

Da ich aber keinen trockenen Tatsachenbericht schreiben möchte, gebe ich die Geschehnisse zumeist narrativ wieder. So bleibt genügend Raum, um auch Emotionen miteinfließen zu lassen. Dennoch möchte ich deutlich betonen, dass alle dargestellten Ereignisse sich im Kern genau so zugetragen haben und belegbar sind.

Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, keine Namen zu nennen, sondern diese frei zu erfinden. Zum einen möchte ich aufgrund des kritischen Tons niemandem zu nahe treten. Für mich sind Pfleger und Ärzte die großen Helden unserer Zeit, meine Kritik gilt schwarzen Schafen und unserem kranken Gesundheitssystem. Zum anderen werden auch Handlungen von Dritten beschrieben, die für die Geschehnisse wichtig sind, die sich aber keinesfalls namentlich in diesem Buch wiederfinden sollen, da ich mir nicht in jedem Einzelfall die schriftliche Erlaubnis einholen kann.

An einigen Stellen werde ich Statistiken oder auch Zitate von Experten oder aus Artikeln und Dokumentationen anbringen. Die Quellen werden jeweils in Fußnoten genannt. Dennoch hat das Buch keinesfalls den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit. Es geht vielmehr darum, auch diese zum Teil harten Aussagen zu belegen. Zudem haben mich mehrere Krankenpfleger fachlich beraten, die aus naheliegenden Gründen nicht genannt werden möchten.

Die Blutvergiftung

Remscheid, 22. September / 23. September 2020

Das erste Corona-Jahr war für mich schrecklich, was aber nur teilweise an dem Virus lag. Corona erwies sich für mich in gewisser Hinsicht sogar als Glücksfall. Anfang 2020 erkrankte meine Hündin Paula schwer an Arthrose beziehungsweise der Verlauf bekam einen starken Schub, bis sie kaum noch gehen konnte. Ich versuchte alles, um ihr zu helfen. Nach einem Rat der Tierärztin fuhr ich mit ihr sogar zur Physiotherapie. Ich kämpfte darum, dass es ihr wieder besser ging. Es gelang. Zeitweise. Jede kleine Runde um den Block wurde zum Spießrutenlauf und ich war froh darüber, dass ich wegen der Corona-Schutzmaßnahmen im Homeoffice arbeiten durfte. So blieb mehr Zeit, um sich zu verabschieden.

Dieser unvermeidliche Abschied kam an einem Sonntag im Spätsommer. Es war noch warm und trocken. Die Mücken tanzten in den Strahlen der Abendsonne. Ich stand draußen im Garten und hob bereits das Grab für meine treue Begleiterin aus. Meine Mutter und ich rechneten täglich damit, den Tierarzt kommen lassen zu müssen, damit dieser Paula einschläfern konnte. Dafür wollten wir vorbereitet sein. Jetzt stand ich also bis zur Hüfte im frisch ausgehobenen Grab, die Septembersonne schien mir ins Gesicht und mein Blick fiel auf mein altes Mädchen. Es lag nur wenige Meter entfernt auf der Terrasse und schlief. Es sah müde aus. So müde, dass ich wusste, es war nun an der Zeit. Ich nahm mir für den nächsten Tag vor, Frau Doktor Kerksy anzurufen. Sie wusste bereits Bescheid.

Am Abend hatte ich ein befreundetes Pärchen zu Besuch und wir grillten. Paula lag bei uns, schlief und hob ab und an den Kopf, wenn sich jemand zu ihr kniete und das schwarze Fell mit den grauen Strähnen streichelte. Mir tat es gut, nicht allein mit der bedrückenden Situation zu sein. Als die Sonne langsam unterging, entdeckte ich meine Mutter, die gerade den Garten betrat. Sie ging damals schon an einer Unterarmstützkrücke und konnte aufgrund mehrerer Unfälle nur winzige, langsame Schritte machen. In der anderen Hand hielt sie einen Teller. Schon aus der Ferne konnte ich das bittere Lächeln auf ihrem blassen Gesicht sehen, das von den ergrauten Haaren eingerahmt wurde. Die Sorgen um unser vierbeiniges Familienmitglied hatten ihr in den vergangenen Monaten offensichtlich zugesetzt. Sie war eigentlich eine lebensfrohe Frau, die jetzt mit neunundsechzig Jahren die Rente genießen sollte. Doch schien das Schicksal andere Pläne zu haben.

»Paula, guck mal, was ich Leckeres für dich habe!« Ihre helle Stimme wehte durch die milde Abendluft. Paula öffnete tatsächlich die Augen und erhob sich schwerfällig. Als Labradormischling hatte sie selbst jetzt noch immer guten Appetit. »Hagen, kannst du es ihr hinstellen?«, fragte meine Mutter und reichte mir den Teller mit gebratenem Fleisch. »Sie muss ja nicht hungernd daneben liegen, wenn ihr esst.«

Ich lächelte. Meine Mutter hatte immer einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, der meist keinen Unterschied zwischen Menschen und Tieren machte. Man könnte auch sagen, sie wollte immer, dass es allen gut ging. Wie gewünscht stellte ich den Teller auf die Terrasse und Paula verschlang das saftige Fleisch, während ich meiner Mutter hinterherschaute, bis sie wieder im Haus verschwunden war. Man sah ihr leider an, dass sie jeder Schritt anstrengte.

Keine fünf Minuten später fiel Paula tot um. Einfach so. Ohne jede Vorwarnung.

Natürlich habe ich noch die Bilder vor Augen, als meine kleine Paula mit heraushängender Zunge und aufgeblähtem Bauch reglos auf den Steinen dalag. Doch noch mehr ist mir die grausige Szene in Erinnerung geblieben, als ich hineinging, um es meiner Mutter zu erzählen. Obwohl Paula meine Hündin war und meine Mutter mit dem Dackelmix Lenja selbst ein treues Haustier hatte, rechnete ich mit dem Schlimmsten – und das aus gutem Grund. Meine Mutter war nicht nur fassungslos oder brach in Tränen aus. Sie war fertig mit der Welt, schrie vor emotionalem Schmerz und stand offensichtlich unter Schock. Ich begleitete sie nach draußen, damit wir gemeinsam von Paula Abschied nehmen konnten. Danach rief ich Dr. Kerksy an, die vorbeikam, um den Tod zu bestätigen. Meine Freunde halfen mir dabei, Paula zu begraben.

»Ich kann nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist«, sagte meine Mutter, als wir beide am Abend wieder allein waren. Das Haus fühlte sich leer an, obwohl ich bei ihr in der Wohnung saß und sich Lenja gegen mein Bein drückte. Auch sie schien zu begreifen, was geschehen war, und schaute mich mit den dunklen Knopfaugen traurig an. Ich selbst war wie erstarrt und konnte immer noch nicht so recht realisieren, dass ich erst vor wenigen Minuten meine treue Hündin begraben hatte. Insgeheim rechnete ich damit, dass ich nur die Augen schließen und wieder öffnen musste, um aufzuwachen und alles wäre beim Alten. Doch an der Realität lässt sich nichts ändern. Ich saß noch immer bei meiner Mutter und wir trauerten gemeinsam um unsere kleine Paula.

Den nächsten Tag konnte ich nicht arbeiten. Ich hatte kaum ein Auge zugemacht und fühlte mich elend. Deswegen meldete ich mich krank und beschloss, mit meiner Mutter und Lenja einen kleinen Spaziergang zu machen. Das war unser bewährtes Mittel, um mit Schicksalsschlägen in der Familie umzugehen. Natürlich kamen wir nicht besonders weit, da meine Mutter so schlecht zu Fuß war. Dennoch waren wir über zwei Stunden unterwegs, denn es tat gut, rauszukommen und die Natur auf sich wirken zu lassen. Allerdings klagte meine Mutter schon auf der Rückfahrt darüber, dass sie sich nicht gut fühle. Ich schob es auf die ungewohnte Anstrengung. »Pass auf, daheim legst du dich aufs Sofa und ruhst dich aus. Dir wird es bald schon besser gehen.«

Als wir zu Hause ankamen, half ich meiner Mutter noch in die Wohnung und verabschiedete mich, damit sie etwas auf der Couch dösen konnte. Insgeheim war ich aber auch froh über etwas Zeit für mich. Sind Sie selbst Hundemensch? Dann wissen Sie vielleicht, dass es genau diesen einen Hund gibt, mit dem man eine ganz besondere Verbindung spürt. Mit Paula war einen Tag zuvor genau dieser Hund gestorben, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits einige Hunde und Katzen hatte gehen lassen müssen. Ich brauchte meine Ruhe, brauchte Zeit, um allein zu trauern.

Es war bereits spät, so gegen 22.30 Uhr, als mein Handy klingelte. Es war meine Mutter. »Hagen, ich kann kaum gehen und mir geht es ganz, ganz schlecht. Kannst du bitte mal nach mir sehen?« Sie klang furchtbar erschöpft und irgendwie verwirrt.

»Ich bin sofort bei dir«, presste ich hervor und eilte noch immer mit dem Handy in der Hand zur Wohnungstür, stürmte das Treppenhaus hinunter und war auf alles gefasst – und dennoch mit der Situation augenblicklich überfordert. Meine Mutter hatte sich eine Decke über den Rücken geworfen und tigerte mit kleinen Schritten vor der Wohnungstür auf und ab. Schweiß perlte von ihrer Stirn, sie war kalkbleich im Gesicht.

»Was ist denn los?«, fragte ich und trat näher.

»Ich weiß es nicht. Mir tut alles weh und ich fühle mich ganz beschissen«, gab sie zur Antwort und machte einmal mehr kehrt, um die kurze Distanz zwischen Flur und Küche zurückzulegen.

»Soll ich lieber einen Arzt rufen?«

»Ach, das ist doch Unsinn«, erwiderte sie und warf mir einen bösen Blick zu. Die Augen waren fiebrig. Ihre Reaktion überraschte mich trotz ihrer offensichtlich schlechten Verfassung nicht. Obwohl meine Mutter wegen der Unfälle unter chronischen Schmerzen litt, hatte sie eine Frühpensionierung über Jahre abgelehnt und bis zum letzten Tag als Finanzbeamtin gearbeitet. Sie war es gewohnt, die Zähne zusammenzubeißen, auch wenn es nicht immer gut für sie war.

»Hast du denn auch dein Targin1 genommen?«, fragte ich und kam näher. Mir gefiel es gar nicht, dass sie in diesem Zustand nicht saß. Sie war oft genug gestürzt und hatte jedes Mal neue Dauerschäden davongetragen. Behutsam legte ich ihr die Hand auf die Schulter.

»Ja, natürlich«, gab sie zur Antwort. Es konnte also nicht daran liegen, dass sie die Einnahme der Schmerzmittel vergessen hatte. Selbst durch den Stoff ihres Tops fühlte ich den Schweiß. Sie war klitschnass. »Du hast sicher Fieber.«

»Ja, vielleicht war das heute einfach alles zu anstrengend und …«

»… dann noch die Trauer wegen Paula«, ergänzte ich.

»Kannst du mich rüber ins Bett bringen und mir dann noch eine Tavor2 geben?«, fragte sie.

Ich nickte und stützte sie beim Weg ins Schlafzimmer, das sich ebenfalls im Erdgeschoss befand, direkt neben der Wohnungstür. Nach der Pensionierung hatte sie dafür das Arbeitszimmer aufgegeben und sich zum Glück rechtzeitig um ein höhenverstellbares Pflegebett gekümmert. Dieses erleichterte ihr das Aufstehen enorm. Als sie bequem lag, holte ich ihr die gewünschte Tavor, das Medikament war von ihrer Psychologin vor Jahren zum ersten Mal verschrieben worden. Normalerweise war ich wegen des hohen Suchtfaktors kein Freund dieses Mittels, sodass ich ihr ungern mehr davon gab. Zwischenzeitlich hatte sie es mehrfach geschafft, das Tavor fast komplett auszuschleichen, bis der Hausarzt es wegen verschiedener Schicksalsschläge jeweils erneut hochgesetzt hatte. Inzwischen brauchte sie das Medikament einfach – und wenn ihr die Extradosis an diesem Abend half, Ruhe zu finden, wollte ich ein Auge zudrücken.

»Danke dir. Ich kann sicher gleich schlafen.« Sie lächelte mich erschöpft an und zog die Decke hoch.

»In Ordnung, wenn etwas ist, dann ruf mich aber an.« Ich legte ihr das Mobilteil vom Telefon auf den Beistelltisch neben dem Bett. »Steh nicht allein auf.«

Sie stimmte zu und wir verabschiedeten uns. Inzwischen war es kurz vor Mitternacht und ich fragte mich, wo die Zeit geblieben war, als ich in meine Wohnung zurückkehrte und ebenfalls todmüde ins Bett fiel. Durch die Trauer um Paula fehlte mir eine Menge Schlaf und am nächsten Morgen musste ich wieder normal arbeiten. Ich stellte mich auf einen schweren Tag ein und sank hinüber in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Ich schreckte auf. Sonnenstrahlen fielen durch die Rollläden herein. Ein Blick auf die Uhr bestätigte meinen Verdacht. Ich hatte verschlafen. Das überraschte mich zwar kaum, aber machte die Lage nicht besser. Rasch schlüpfte ich in meine Sachen und wollte gerade ins Bad eilen, als ich das eigenartige Gefühl hatte, jemand würde mich rufen. Langsam kamen die Erinnerungen an den Vorabend hoch. Ich lauschte, mein Herz schlug schneller. Doch ich hörte nichts. Vermutlich war ich einfach wegen Paula etwas zu sensibel und malte gerade den Teufel an die Wand. Ich hatte meiner Mutter gesagt, sie solle anrufen, wenn sie Hilfe brauche. Sie hatte nicht angerufen – es war also alles in Ordnung.

Oder nicht?

Das ungute Gefühl in der Magengegend wurde nicht besser. Ganz im Gegenteil fühlte ich mich immer übler. Ich hielt es nicht mehr aus. Obwohl ich damit die Möglichkeit einräumte, dass etwas tatsächlich nicht in Ordnung war, eilte ich erneut hinunter in die Wohnung meiner Mutter. Als ich eintrat, wandte ich mich sofort nach links und schaute durch die offen stehende Tür ins Schlafzimmer. Das Bett war leer. Mir wurden die Knie weich und unsicher steuerte ich auf das Wohnzimmer zu. Lenja kam mir entgegen und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz.

Im ersten Moment traute ich meinen Augen kaum. Zuerst dachte ich, meine Mutter würde vor der Couch knien. Auf den zweiten Blick erkannte ich, was geschehen war. Sie musste gestürzt sein und war zum Glück mit dem Oberkörper auf der Ottomane zum Liegen gekommen.

»Hagen, bist du das?« Ihre Stimme klang schwach.

Ich eilte zu ihr. »Was ist denn passiert?«

»Ich habe so oft gerufen. Ich liege hier schon die ganze Nacht.«

»Aber du solltest doch nicht allein aufstehen, sondern …« Mir blieben die Worte im Hals stecken. Ich war nun nahe genug, um ein weiteres Detail zu erkennen. Sie schien Durchfall gehabt zu haben und hatte den Stuhl nicht mehr einhalten können. Ich rümpfte die Nase, aber sagte nichts dazu. In mir regten sich nämlich inzwischen auch die ersten Schuldgefühle. Wieso hatte ich sie nicht rufen gehört? Zurückblickend sind die Gründe naheliegend: Wahrscheinlich war ich durch Paulas Tod und ihre vorangegangene Krankheitsphase einfach zu erschöpft gewesen. Ich glaube sogar, ich hätte in dieser Nacht selbst bei einem Meteoriteneinschlag seelenruhig weitergeschlafen.

»Ich helfe dir hoch«, sagte ich, nachdem ich mich gedanklich kurz gesammelt hatte, und packte sie vorsichtig unter den Schultern. Sie war nicht dick, aber durchaus stämmig, sodass es recht anstrengend war, sie ganz allein aufzurichten.

»Danke dir.« Sie schaute mich dankbar und beschämt aus ihren dunklen Augen an. »Bring mich bitte ins Bett. Ich will nur noch liegen. Meine Beine tun so schrecklich weh.«

Vorsichtig versuchten wir, ein Stück zu gehen, während ich sie weiterhin abstütze. Ihre Beine bewegten sich kein Stück. »Komm, streng dich an!«, raunte ich ihr zu. Inzwischen hatte mich eine böse Vorahnung befallen, die in mir Panik auslöste. Was wäre, wenn meine Mutter nicht mehr laufen könnte?

»Es geht nicht», erwiderte sie verzweifelt.

»Komm, du schaffst das! Streng dich an! Komm, los!« Noch Tage und Wochen später berichtete meine Mutter mir davon, dass ich sie laut angeschrien hätte. Vermutlich entspricht das auch den Tatsachen, doch der grobe Tonfall bewirkte andererseits den gewünschten Effekt: Zentimeter für Zentimeter bewegten wir uns erst durchs Wohnzimmer, dann durch den Flur und gelangten schließlich beide vollkommen außer Atem in ihr Schlafzimmer, wo ich ihr half, sich vorsichtig ins Bett zu legen.

»Ich rufe jetzt den Krankenwagen«, erklärte ich und legte mir mental die ersten Argumente zurecht, sollte meine Mutter sich weiterhin weigern. Doch das tat sie nicht.

»Ja, mach das bitte«, gab sie zur Antwort und mir wurde schlagartig bewusst, dass es sehr ernst sein musste.

Haben Sie schon mal den Notruf gewählt? Es ist seltsam, wie konfus man in so einer Situation wird. Als der Ruf rausging und ich das Telefon an mein Ohr presste, überschlugen sich meine Gedanken. Im Stakkato legte ich mir meine Worte zurecht, wollte schildern, was passiert war, und wurde dennoch von der ersten und dabei so einfachen Frage, wo sich der Notfall ereignet habe, komplett überrumpelt. Kurz fiel mir nicht einmal der Name meiner Straße ein. Es mag banal klingen, doch ich kann nur dazu raten, einmal kurz durchzuatmen, bevor man einen Notruf absetzt. Es geht zwar im schlimmsten Fall um Sekunden, aber wer vollkommen durcheinander ist, kann keine zuverlässige Auskunft geben.

Als ich mich wieder gefangen hatte, antwortete ich auf die gestellten Fragen, während der Rettungswagen sich bereits auf den Weg machte. Der Leitstellendisponent blieb in der Zwischenzeit in der Leitung und gab mir ein paar Anweisungen, damit das Rettungsdienstpersonal direkt mit der Arbeit beginnen konnte. Dafür brachte ich Lenja zunächst ins Wohnzimmer und schloss die Tür, dann räumte ich den Weg frei und sah bereits aus den Fenstern, dass der RTW vor unserm Haus hielt. Der Disponent verabschiedete sich und ich eilte nach draußen. Meine Mutter sagte in der gesamten Zeit nicht viel, aber stöhnte mehrfach laut auf und hielt sich den Bauch. Sie hatte offensichtlich Krämpfe.

Draußen traf ich auf drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, die mit Masken und Handschuhen ausgerüstet waren. Es folgten wieder Fragen über Fragen. Meine Nervosität wuchs. Hat meine Mutter Fieber? Vermutlich, ich konnte nicht messen. Wie lange hat sie dort gelegen? Die ganze Nacht. Wurde ein Corona-Test gemacht? Nein, wir hatten keinen Schnelltest zu Hause. So ging es auch im Haus weiter, als zwei Mitarbeiter meine Mutter untersuchten und der Dritte mit mir sprach.

»Sie hat über neununddreißig Grad«, hörte ich aus dem Nebenraum. Es folgten noch weitere Aussagen zu Atmung und Puls, aber diese verstand ich nicht.

»Dann nehmen wir Ihre Mutter mal mit«, verkündete der Fahrzeugführer und bat mich, dem Trio zu helfen. Da meine Mutter nicht laufen konnte, kam ein Tragetuch zum Einsatz. Das Tuch wird unter der hilfebedürftigen Person platziert, sodass die Tragegriffe auf beiden Seiten überstehen.

»Können Sie sich auf die Seite drehen, damit wir Ihnen einmal das Tragetuch unterlegen können?«, fragte ein Mitarbeiter meine Mutter. Sie versuchte es und keuchte laut auf, doch bewegte sich keinen Zentimeter.

»Ich bin so schwach«, antwortete sie und versuchte es mit letzter Kraft weiter.

»Dann helfen wir Ihnen einmal«, erwiderte der Mitarbeiter. Die drei lösten die Bremsen vom Pflegebett, das an der Zimmerwand stand, und zogen es in den Raum, damit sie an beiden Seiten stehen konnten. Als das Bett wieder eingebremst war, drehten sie meine Mutter vorsichtig von rechts nach links und wieder zurück, dabei schoben sie ihr das Tuch vorsichtig unter den Rücken. Ich war froh, dass endlich Hilfe hier war, und ganz langsam legte sich meine Panik.

»Wir bringen Sie nun raus zur Trage, Frau Thiele«, erklärte der Fahrzeugführer. Er wies mich an, die Füße zu nehmen, während die beiden anderen jeweils an der Seite anpacken sollten, er nahm den Kopfbereich.

»Lassen Sie mich bitte nicht fallen«, stieß meine Mutter ängstlich hervor.

»Das ist uns noch nie passiert!« Der Fahrzeugführer lachte und zählte bis drei. Wir hoben an und im ersten Moment war ich überrascht, wie leicht es ging. Ich schätzte das Gewicht meiner Mutter auf etwa achtzig Kilogramm und hatte angenommen, es wäre schwerer. Doch schon nach den ersten Schritten korrigierte ich meine Einschätzung. Der Weg hinaus durch den engen Flur und die Stufen vor der Haustür hinunter war äußerst schwierig. Völlig außer Atem kamen wir unten an und legten meine Mutter auf die Trage.

»Hagen, holst du mir noch schnell Nasentropfen und Taschentücher?«

»Bringen Sie auch bitte den Medikamentenplan und die Versicherungskarte mit«, ergänzte der Fahrzeugführer. »Wir machen hier schon einmal weiter.«

Mit großen Schritten rannte ich zurück ins Haus. Rasch hatte ich die Nasentropfen und Taschentücher, doch einen Medikamentenplan gab es nicht. Meine Mutter nahm ihre Medikamente selbstständig, sie wusste, was sie einnehmen musste. Also setzte ich mich an den Tisch und schrieb eilig die wichtigsten Mittel und Dosierungen auf, indem ich ihre Medikamentenschublade durchging. Es war besser als nichts und einen detaillierten Plan konnte ich immer noch nachreichen – so mein damaliger und naiver Gedanke.

Draußen wurde meine Mutter gerade in den Rettungswagen geschoben. »Ich habe die Sachen und bring dir später eine Reisetasche vorbei. Pass auf dich auf!«, rief ich, bevor die Tür zugemacht wurde.

»Geben Sie mir ruhig die Nasentropfen und so weiter«, sagte der Fahrzeugführer und nahm sie mir aus der Hand. »Sogar mit einem Medikamentenplan. Sehr gut.«

Na ja, wenn er denn vollständig wäre, dachte ich, aber sagte nichts dazu. Meine Mutter war schließlich bei Bewusstsein und konnte den Ärzten zur Not selbst Auskunft über ihre Medikamente geben.

»Was ist mit der Versicherungskarte?«

Mir entfuhr innerlich ein bitteres Lachen. Der Rettungswagen war mit Blaulicht vorgefahren, um keine Zeit zu verlieren – die gebotene Eile endete allerdings bei der Bürokratie rund um die Versicherung. »Meine Mutter ist privat«, gab ich zur Antwort und nannte beide Versicherungsträger, darunter auch das Land NRW in Form der Beihilfestelle. Insbesondere diese Behörde würde in den kommenden Monaten noch zu meinem persönlichen Albtraum werden.

Nachdem der Fahrzeugführer die Angaben erhalten hatte, teilte er mir mit, dass ich mir Zeit lassen könne, um die Reisetasche ins Krankenhaus zu bringen. Sicherlich werde es noch ein paar Stunden dauern, bevor meine Mutter auf Station sei. Daraufhin stieg er hinten bei meiner Mutter ein und dann fuhr der RTW auch schon los. Ich blieb mit einem flauen Gefühl in der Magengegend zurück und schaute die leere Straße einen Moment entlang, bevor ich mich aufraffen konnte und wieder hineinging.

Dort öffnete ich die Wohnzimmertür, um Lenja rauszulassen. Der goldgelbe Dackelmix machte sich sofort auf die Suche nach seinem Frauchen und schnüffelte aufgeregt in jeder Ecke. »Sie ist nicht hier«, murmelte ich traurig. »Lass uns ein Stück gehen, damit wir auf andere Gedanken kommen.« Zuvor rief ich jedoch bei meinem Arbeitgeber an und erklärte, dass ich mir nach der Krankheit einen Tag Urlaub nehmen müsse. Ich war froh, dass mein Chef Verständnis für die Situation hatte.

Danach schnappte ich mir Lenja und drehte mit ihr eine kurze Runde durch das nahegelegene Waldstück. Der Spaziergang war eigenartig, denn ich kannte die ältere Hündin natürlich gut, aber es fühlte sich falsch an, sie dabeizuhaben. Währenddessen legte ich mir gedanklich eine Packliste für die Reisetasche zurecht und nahm mir vor, am frühen Nachmittag ins Krankenhaus zu fahren. Instinktiv wanderte meine Hand in die Hosentasche, um in der Notaufnahme anzurufen und mich nach dem Stand zu erkundigen. Doch ich hielt mich zurück. Meine Kontaktdaten hatte ich auf dem Medikamentenplan notiert. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, würde man sich bei mir melden.

Doch so einfach war es nicht.

1 Ein starkes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, das körperlich abhängig macht. Wegen der unfallbedingten chronischen Schmerzen hatte meine Mutter das Medikament zu dieser Zeit bereits über knapp zehn Jahre genommen.

2 Ein Medikament, das gegen Ängste, Nervosität und gedrückte Stimmung eingesetzt wird. Es macht psychisch stark abhängig. Auch dieses Medikament hatte meine Mutter bereits über circa zehn Jahre hinweg genommen.

Klinikum, erster Aufenthalt

Ich kehrte am frühen Mittag zurück in das leere Haus. Alles wirkte trostlos, obwohl die Sonne schien und es ein schöner Spätsommertag war. Mit dem Eindruck war ich nicht allein: Lenja legte sich, nachdem sie alle Ecken abgesucht hatte, flach auf den Bauch ins Schlafzimmer und atmete laut aus – bei einem Menschen hätte man wohl von einem enttäuschten Seufzen gesprochen.

Ich schaute derweil aufs Handy.

Kein Anruf.

Meine Ungeduld und Sorgen wuchsen an. Ich beschloss, im Krankenhaus anzurufen und mich mit der Notaufnahme verbinden zu lassen. Das Freizeichen erklang und ging in eine Stimme vom Band über, die mir verkündete, dass gerade alle Leitungen belegt seien. Danach ertönte eine Warteschleifenmusik, die mit ihrem operettenhaften Touch nicht so recht zu einer Klinik passen wollte. Just in dem Moment, als die Sängerin im Lied alles aus ihrer Stimme herausholte und voller Energie einen hohen Ton anstimmte, nahm eine Mitarbeiterin vom Empfang ab. Ich erklärte mein Anliegen und wurde tatsächlich mit der Notaufnahme verbunden. Wieder erklang die Warteschleifenmusik. Wieder und wieder und wieder.

»Hallo, worum geht es?« Die offensichtlich namenlose Frau sprach hektisch.

»Meine Mutter Ursula Thiele wurde heute Morgen eingeliefert. Ich möchte mich nur nach ihr erkundigen.«

»Da kann ich Ihnen nichts sagen. Ich schreibe Ihre Nummer auf. Der Arzt wird sich melden.«

Ich diktierte ihr die Zahlenkombination, die Namenlose verabschiedete sich und legte im gleichen Atemzug auch schon wieder auf.

Erneut hieß es warten, erneut dehnte sich die Zeit wie Kaugummi, da es nichts mehr zu tun gab. Ich hatte längst die Reisetasche gepackt. Der Inhalt bestand aus allerlei Kleidung, Pflegeprodukten, etwas Essen, dem Handy meiner Mutter und Bargeld. Viel war es nicht, aber ich wusste ja auch nicht, wie lange sie im Krankenhaus sein würde.

Schließlich erhielt ich den ersehnten Anruf und ich nahm mit zittrigen Händen ab. Ein Arzt meldete sich, den ich aufgrund seines Akzentes nur schwer verstand. »Ihre Mutter hat starke Durchfälle und hohes Fieber. Vielleicht ist es sogar eine Blutvergiftung. Wir geben ihr jetzt eine Antibiose und haben Proben genommen, um den Erreger zu bestimmen.«

»Und wie geht es ihr?«, fragte ich und war sehr beunruhigt. Das klang alles andere als gut.

»Sie ist stabil«, lautete die vage Antwort. »Wir bringen sie gleich auf Station. Dann müssen wir die nächsten Tage abwarten, wie die Antibiose wirkt.«

»Kann ich sie besuchen?«

»Grundsätzlich ja, aber wegen der Corona-Schutzmaßnahmen erst ab dem zehnten Tag.«

Wir beendeten das Gespräch und ich beschloss, ins Krankenhaus zu fahren, damit meine Mutter wenigstens zeitig ihre Sachen auf die Station gebracht bekam. Es versetzte mir einen Stich, dass ich sie nicht besuchen konnte – oder zumindest nicht direkt. Andererseits hatte ich Verständnis für die Maßnahmen. Zu der Zeit grassierte noch der besonders gefährliche Wildtyp des Corona-Virus und es war nachvollziehbar, dass insbesondere vulnerable Gruppen vor einer Infektion geschützt werden mussten.

Ich ließ Lenja, die immer noch einen verstörten Eindruck machte, allein und fuhr zum Krankenhaus. Die Klinik lag nicht weit entfernt, direkt auf der anderen Talseite. Dank eines Schleichwegs war ich in wenigen Minuten dort. Als ich den hellen und freundlichen Neubau erblickte, rumorte mein Magen, denn die hübsche Fassade täuschte. Das Krankenhaus besaß einen überaus schlechten Ruf3, der vor allem auf Personalmangel bei den Pflegekräften und den Ärzten zurückzuführen war.

Ich bog ins Parkhaus ein und machte mich, nachdem ich den Wagen abgestellt hatte, auf den Weg zum Haupteingang. Er wirkte beinahe verwaist, was sicherlich an den strikten Besucherregeln lag. Krankenbesuche waren, so hatte ich im Internet zwischenzeitlich gelesen, nicht nur erst ab dem zehnten Tag erlaubt, sondern auch ausschließlich zwischen fünfzehn und achtzehn Uhr – ganz so, als sei das Virus zu dieser Tageszeit weniger ansteckend. Schon damals fragte ich mich, ob es nicht sinnvoller sei, das Besucheraufkommen durch eine erweiterte Besuchszeit zu entzerren und dadurch eine Ansteckung unwahrscheinlicher zu machen. Bei dieser willkürlichen Regelung kam mir allenfalls die böse Vorahnung, dass die Klinik hinter dem engen Zeitkorridor Missstände verstecken wollte. Wenn die Angehörigen wenig Zeit für Besuche hätten, bliebe Ihnen als Folge auch weniger Zeit, die Zustände kritisch zu hinterfragen.

Ich schaute auf meine Uhr. Bis zur offiziellen Besuchszeit war es noch eine knappe Stunde. Entsprechend misstrauisch wurde ich von der Mitarbeiterin am Empfang beäugt. Ich erklärte mein Anliegen und überreichte ihr die Reisetasche, danach zahlte ich noch Guthaben auf eine Telefonkarte ein und gab sie ebenfalls am Empfang ab. »Es wird nachher jemand von der Station kommen und Ihrer Mutter die Sachen bringen«, informierte mich die Mitarbeiterin.

Zu Hause kümmerte ich mich um Lenja, um meine Nervosität ein wenig in den Griff zu bekommen. Die Stunden glitten dahin, ich schaute immer wieder auf mein Handy, aber es kam kein Anruf. Erst gegen Abend riss mich der Klingelton aus meinen trüben Gedanken.

»Hagen, kannst du mich hören?«, fragte meine Mutter mit leiser Stimme und klang leicht benommen. »Es gibt hier ein Problem …«

»Hallo, ich bin so froh, endlich was von dir zu hören«, erwiderte ich und ging zunächst nicht auf das besagte Problem ein. »Ich habe das Telefon nicht aus den Augen gelassen.«

»Ja, die haben mich über Stunden in der Notaufnahme liegen lassen und nichts gemacht.«

»Ich bezweifle, dass sie nichts gemacht haben«, warf ich ein. Heute würde ich zwar keinesfalls so ein drastisches Urteil wie meine Mutter fällen. Allerdings vermute ich rückblickend, dass die Maßnahmen überschaubar gewesen sein müssen.

»Die geben mir meine Medikamente nicht!« Meine Mutter klang nun lauter. Sie schien sich sehr stark aufzuregen.

»Aber ich habe denen doch deinen Plan mitgegeben.«

»Das interessiert die nicht. Kannst du da mal anrufen und das für mich abklären? Ich habe furchtbare Schmerzen und bin unruhig. Ich brauche mein Tavor und das Targin.«4

»Aber du bist doch vor Ort. Nimm die Patientenklingel, ruf jemanden und sag Bescheid. Das ist doch viel einfacher.«

»Das habe ich schon vor einer guten Stunde gemacht, es kommt aber keiner und meine Schmerzen werden immer schlimmer.«

Zähneknirschend stimmte ich zu. Nachdem ich aufgelegt hatte, rief ich bei der Zentrale an und hörte einmal mehr die theatralische Wartemusik. Einige Minuten später nahm der Empfang ab und ich ließ mich weiterverbinden – nur um vertröstet zu werden. »Sie rufen während der Übergabe an, melden Sie sich in ein paar Minuten noch mal«, erklärte mir eine Frauenstimme ohne Begrüßung. Die Verbindung wurde getrennt.

Ich denke, es ist an dieser Stelle offensichtlich, dass es nicht leicht war, Kontakt zu der Station aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich mit meiner Mutter gesprochen habe, um mich dann über diesen Umweg mit dem Personal in Verbindung zu setzen. Allein am ersten Abend war dies mehrfach der Fall. Als ich endlich mit einer Pflegekraft sprechen konnte, erhielt ich zwei Kernaussagen als Antwort: Erstens sei es unverschämt, sich telefonisch Informationen über einen Patienten einzuholen. Zweitens habe meine Mutter alle Medikamente erhalten, die auf dem Plan stünden.

Damit stand Aussage gegen Aussage und ich, der Möglichkeit beraubt, mir selbst ein Bild zu machen, versuchte am Telefon zwischen beiden Fronten zu vermitteln. Es war ein Gefühl der Machtlosigkeit, dass sich mit den zunehmenden Problemen während des Aufenthalts steigerte. Zur eigentlichen Behandlung erfuhr ich erst am zweiten Tag durch den Anruf einer Frau Doktor Laumann mehr. Meine Mutter habe neben den starken Durchfällen tatsächlich eine beginnende Blutvergiftung. Der Erreger sei inzwischen im Blut nachweisbar. Die Antibiotikatherapie stelle eine Herausforderung dar, da man wegen der Durchfälle auf eine Kombination aus zwei Präparaten zurückgreifen müsse. »Das wird einige Zeit dauern«, erklärte mir die Ärztin, während ich das Telefon anstarrte.

»Und wie hat sich meine Mutter diese Blutvergiftung zugezogen?«

»Den Infektionsherd konnten wir nicht bestimmen. Sie hat kleinere Hautabschürfungen, vielleicht waren das die Eintrittspforten.«

Ich fand diese Erklärung zutiefst unbefriedigend, aber nahm sie zunächst einmal hin. Nun galt es, die Infektion erfolgreich zu therapieren und meiner Mutter danach wieder auf die Beine zu helfen.

»Kann meine Mutter denn schon wieder aufstehen?«

»Herr Thiele, eins nach dem anderen. Erst einmal muss die Antibiose anschlagen.«

»Sie war schon vorher mobilitätseingeschränkt, ich habe Sorge, dass sie nicht mehr ans Laufen kommt, wenn man sie hierbei nicht frühzeitig unterstützt.«

»Na ja, wenn es ihr was besser geht, können unsere Physiotherapeuten nach ihr sehen und sie könnte im Anschluss an die Behandlung eine Frühreha erhalten.« Dem Tonfall nach interessierte sich Frau Doktor Laumann wenig für das Thema. Dafür fügte sie, jetzt mit ernster Stimme, noch etwas hinzu: »Außerdem habe ich gehört, dass Sie andauernd auf der Station anrufen. Das behindert uns in unserer Arbeit. Ihre Mutter bekommt alle Medikamente laut Plan.«

Ich war wegen der harschen Worte irritiert. »Sie erzählt es mir aber anders.«

»Ich kann Ihnen versichern, wir kümmern uns bestens um sie!« Damit war das Gespräch dann auch beendet. Die Ärztin verabschiedete sich im gleichen Satz und legte auf.

Dass ich mich mit den eher vagen Aussagen habe abstempeln lassen, hatte verschiedene Ursachen. Zunächst einmal besaß ich zu diesem Zeitpunkt noch so etwas wie Vertrauen in unser Gesundheitssystem. Ich wollte den Aussagen der Ärzte und Pfleger glauben. Zudem war ich wieder am Arbeiten und führte die verschiedensten Gespräche in Nebenräumen und leeren Konferenzsälen durch, immer darauf bedacht, nicht unangenehm aufzufallen. Das engte meinen Spielraum für Diskussionen am Telefon stark ein. Ich beschloss, die Aussagen des Krankenhauses hinzunehmen. Denn insgeheim vermutete ich, dass meine Mutter wegen der Infektion dazu neigte, die Dinge zu übertreiben. Doch dieses Vorhaben geriet schon nach wenigen Tagen ins Wanken.

»Sie lassen mich wie ein Stück Fleisch liegen«, presste meine Mutter am Telefon hervor. »Ich habe vor über zwei Stunden geklingelt, weil ich in meinem eigenen Urin liege, und es kommt einfach niemand.«5

Die Formulierung trifft mich heute noch schwer. Das liegt vor allem daran, dass ich den Aussagen meiner Mutter zu dieser Zeit skeptisch gegenüberstand. Inzwischen weiß ich, sie hat die passenden Worte gefunden, um den unwürdigen Zustand im Krankenhaus zu beschreiben. Heute finde ich es furchtbar, an ihrer Aussage gezweifelt zu haben.

Das war wiederum ein Auslöser, der dazu führte, dass ich mich mit der Station verbinden ließ, um die Mitarbeitenden mit der Situation zu konfrontieren. Natürlich wurden die Zustände abgestritten, sodass mir keine andere Wahl blieb, als den Weg über die offizielle Beschwerdestelle zu gehen. Erst damit verbesserte sich die Lage etwas, wodurch die nächsten Tage für meine Mutter erträglich wurden.

Gleichzeitig stand ich zumindest per Mail im Austausch mit der behandelnden Ärztin. Dadurch erfuhr ich, dass die Infektion rückläufig war und man erfolgreich eine Frühreha in Wuppertal beantragt habe. Das war aus meiner Sicht auch bitter nötig, da meine Mutter auch nach einigen Tagen Behandlung weiterhin sehr schwach war und sich aus eigener Kraft nicht einmal im Bett auf die Seite drehen konnte. Bei einem weiteren Telefonat sprach sie das aus, wovor ich Angst gehabt hatte.

»Heute hat mir eine Pflegerin beim Waschen gesagt, dass ich einen Dekubitus6 habe«, erzählte mir meine Mutter im Plauderton. Sie hatte offensichtlich keine Ahnung, wie gefährlich solche Druckgeschwüre werden können. Da meine ehemalige Verlobte die Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht hat, wusste ich hingegen mehr als genug.

»Wie kann das denn passieren? Die müssen doch auf dich aufpassen!«, schimpfte ich und schob sofort eine Frage hinterher: »Wo ist der Dekubitus und um welchen Grad handelt es sich?«

Meine Mutter musste sich erst einmal sammeln, bevor sie antwortete: »Es ist am Gesäß, eine Pflegerin hat es heute Morgen beim Waschen entdeckt. Mehr weiß ich nicht, heute soll noch ein Wundmanager draufgucken.«

Ich versuchte mich zu beruhigen, obwohl ich vor Wut kochte. Der Dekubitus war damit auch der Beweis, dass meine Mutter nicht übertrieben hatte. Sie wurde tatsächlich wie ein Stück Fleisch liegen gelassen. Da ich in der Zwischenzeit um Rückruf der Ärztin gebeten hatte, erhielt ich am Nachmittag noch telefonische Auskunft. Hier stellte sich heraus, dass es wohl laut Begutachtung des Wundmanagers nur eine gewöhnliche Hautrötung sei, die sich mit einer einfachen Salbe schnell auskurieren lassen solle. Ich nahm die Erklärung trotz großer Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt erst einmal so hin. Was hätte ich auch anderes machen sollen? Wegen der geltenden Schutzregeln konnte ich meine Mutter erst in zwei Tagen besuchen, um die Angelegenheit vor Ort womöglich besser zu regeln. Bis dahin musste ich weiter gute Miene zum bösen Spiel machen und konnte nur darauf hoffen, dass die Versorgung in der Frühreha besser wäre.

Als ich meiner Mutter am Abend von dem Gespräch berichtete, schien sie sich nicht sonderlich für den Dekubitus zu interessieren. »Ich möchte einfach nur noch nach Hause«, sagte sie.

»Wie willst du denn zurechtkommen, wenn du nicht laufen kannst? Ich kann dir nicht helfen, ich bin kein Pfleger und habe auch genug mit der Arbeit zu tun. Die Frühreha muss leider sein.«

»Und was ist, wenn es genauso schlecht wie hier weitergeht?«

Normalerweise hätte ich widersprochen, aber bei mir war diese Frage ebenfalls aufgekommen. Zwar hatte das Krankenhaus eine komplette Diagnostik laufen lassen und mit der intravenösen Antibiose eine wirksame Behandlung durchgeführt. Dafür war die Pflege andererseits keinesfalls ausreichend und führte zu neuen Problemen bis hin zu drohenden Gesundheitsschäden wie dem vermeintlichen Dekubitus. Es klingt zynisch, aber das Krankenhaus heilte meine Mutter auf der einen Seite, machte sie aber auf der anderen auch wieder krank und unbeweglich.

»Ich habe in den letzten Tagen mehrfach geträumt, ich würde unter der Decke schweben«, warf meine Mutter ohne Überleitung ein. »Wobei es kein Traum war. Ich meine, ich war dabei wach.«

»Haben die Ärzte was dazu gesagt?«

Meine Mutter gab einen Laut von sich, den sie bei solchen Fragen, die sich rund um die Pflege und Behandlung drehten, bereits öfter gemacht hatte. Er lässt sich am besten mit einer Mischung aus Empörung und Belustigung beschreiben. »Ach, Hagen, das interessiert die doch gar nicht! Die geben mir das Antibiotikum und das war es. Mehr möchten die nicht – und deswegen möchte ich danach doch einfach nur nach Hause. Können wir nicht jemanden suchen, der mir ambulant hilft, wieder auf die Beine zu kommen?«

»Nein, das geht nicht! Noch einmal, wie willst du dich versorgen? Wie soll ich dir mit alldem helfen? Die Frühreha muss sein. Es tut mir leid.« Das tat es wirklich. Sie lag nun bereits über eine Woche im Krankenhaus und jetzt sollten noch vier weitere folgen. Ich war froh, dass ich sie immerhin bald besuchen könnte, um sie etwas aufzuheitern. Aus der Ferne war es fast nicht möglich und so verabschiedeten wir uns mit beidseitig getrübter Stimmung.

Als der Besuchstag endlich gekommen war, traute ich meinen Augen kaum. Vor dem Eingangsbereich hatte sich eine dichte Traube aus Wartenden gebildet. Dass es sich bei ihnen um Angehörige handelte, war offensichtlich: Sie trugen Blumen unterm Arm, hatten große Einkaufstüten mit Leckereien dabei und schauten ungeduldig auf ihre Uhren. Meine eigene verriet mir, dass es noch eine gute Viertelstunde bis zum Beginn der offiziellen Besuchszeit war. Ich gesellte mich mit etwas Abstand zu den Wartenden und ließ den Blick schweifen.

Zu meiner Überraschung sah ich, dass der Empfang bereits besetzt war und die Dokumente der Angehörigen – also Ausweis und Impfnachweis – geprüft wurden. Im Tausch gab es einen Besucherpass, der an diesem Tag gültig war. Langsam verstand ich. Obwohl nichts dagegensprach, die Versammlung vor dem Eingang aufzulösen, indem man den Angehörigen einige Minuten früher den Zugang erlaubte, wollte das Personal wohl genau nach Vorschrift arbeiten. Zwischen fünfzehn und achtzehn Uhr, so hatte ich bereits geschlussfolgert, war Corona ja bekanntermaßen weniger gefährlich. Ich seufzte, stellte mich an, holte mir meinen Besucherausweis und wartete draußen auf den Einlass, umgeben von immer mehr Angehörigen.

Punkt fünfzehn Uhr setzte sich die Menge in Bewegung. Zum Glück kannte ich den Weg zur Privatstation aufgrund früherer Krankenhausaufenthalte meiner Mutter und konnte dem Gedrängel im Treppenhaus entgehen. Im ersten Stockwerk befand sich Station Ost, auf der unabhängig von der Fachrichtung die Privatpatienten der Normalstationen gesammelt lagen. Wer jetzt erwartet, dass hier die Versorgung besonders gut war, täuscht sich. Als ich die Station betrat, konnte ich keinen einzigen Pfleger oder gar einen Arzt auf den Fluren sehen. Ob ich am Empfang auf meinen Impfstatus kontrolliert wurde und nach Vorschrift Maske trug, überprüfte niemand. Ich konnte einfach zu meiner Mutter durchgehen.

Auch wenn es inzwischen lange zurückliegt, habe ich ihre erfreute Stimme noch immer im Ohr. »Hagen, es ist schön, dass du endlich da bist. Es ist hier so langweilig!« Sie strahlte mich an und sah zum Glück deutlich besser aus, verglichen mit dem Tag der Einlieferung. Ihr Gesicht hatte wieder Farbe bekommen und die Augen waren klar. Ich schnappte mir einen Stuhl und setzte mich, nachdem ich ihr meine Mitbringsel bestehend aus Leckereien gezeigt hatte, direkt zur ihr ans Bett. Wir kamen gleich ins Gespräch und tauschten uns zunächst über Alltägliches aus – wie es mir geht, wie die Arbeit läuft und was Lenja zu Hause für Dummheiten anstellt. Man hätte fast glauben können, dass wir uns gar nicht im Krankenhaus befanden. Mit einem neuen Schock wurde ich in die Realität zurückgeholt.

»Hagen, schau dir bitte mal meine Füße an.« Meine Mutter sah traurig aus. »Ich weiß nicht, was mit denen los ist.«

Ich legte die Stirn in Falten, stand auf und schlug die Decke um. Dann erschrak ich. Ihre Füße, insbesondere der linke, sahen vollkommen verdreht aus. Eigentlich hätte ich vermutet, dass sie normal im Neunzig-Grad-Winkel vom Bett nach oben zur Decke zeigen würden. Doch sie hatten sich bogenförmig abgesenkt, so sehr sogar, dass die Zehen Richtung Bett wiesen. Dabei waren die Gelenke auch seitlich verdreht, wodurch die Ausrichtung nicht in einer Linie zum Körper, sondern schief zur Körpermitte zeigend verlief.7 Die einzelnen Zehen waren wiederum gespreizt.

»Ich … ich weiß auch nicht, was mit ihnen passiert ist«, stammelte ich. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. »Was haben die Ärzte denn dazu gesagt?«

Das vertraute Geräusch erklang und meine Mutter verdrehte die Augen. »Hagen, noch einmal, die kommen nicht vorbei. Eine Schwester hat das mal gesehen und gesagt, das sieht aber nicht gut aus. Was man da machen soll, weiß sie aber auch nicht.«

»Erst der Dekubitus und jetzt auch noch …«

»Es ist ja kein Dekubitus«, warf meine Mutter ein.

»Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn es ein Dekubitus ist, dann wird es ein Pflegefehler sein, und den wollen sie sicher vertuschen. Lagern sie dich denn, also drehen sie dich mal auf die Seite?«8

»Ich bin froh, wenn sie kommen und mir die Windel wechseln.«

Das war ein deutliches Nein. In mir kochte die Wut hoch und ich zückte mein Handy, um erneut bei der Beschwerdestelle anzurufen. Diese Zustände waren nicht mehr tragbar. Während ich darauf wartete, dass jemand abnahm, freute sich meine Mutter über die Brote, die ich ihr geschmiert und mitgebracht hatte. Obwohl sie nun schon seit zehn Tagen im Krankenhaus war, schaffte die Privatstation es nicht, das Essen auf vegetarisch umzustellen. Jeden Mittag ging das Essen unangerührt zurück. Auch darüber wollte ich, wenn ich ohnehin anrufen musste, noch mit der Beschwerdestelle sprechen.

Es wurde abgenommen. »Qualitätssicherung, mein Name ist Weber, was kann ich für Sie tun?«

»Hier ist noch einmal Thiele. Leider geht es wieder um meine Mutter Ursula Thiele. Ich bin heute bei ihr zu Besuch und habe gesehen, dass die Füße vollkommen verdreht sind.«

»Nun, dazu kann ich aus der Ferne leider nichts sagen. Ich werde die Stationsleitung aber darauf hinweisen.«

»Außerdem ist ihr Essen auch am zehnten Tag immer noch nicht auf vegetarisch umgestellt.«

»Auch das gebe ich weiter.« Sie klang genervt. »Sie wissen aber für die Zukunft, dass Ihre Mutter nicht zu uns ins Krankenhaus kommen muss, wenn Sie beide so unzufrieden sind?«

Mir entfuhr ein unterdrücktes Lachen. Das war also die Reaktion der offiziellen Beschwerdestelle auf zu viel Kritik: Man solle das nächste Mal einfach in ein anderes Krankenhaus fahren.9 Jedenfalls bin ich auf diese Aussage nicht weiter eingegangen. Schon am nächsten Tag sollte meine Mutter in das andere Krankenhaus verlegt werden. Dort, so hatte ich mich im Vorfeld informiert, durfte ich sie bereits ab dem zweiten Tag besuchen. Ich beschloss also, die Konfrontation nicht weiter zu suchen, sondern darauf zu hoffen, dass es in der Frühreha besser werden würde.

Statt also zu streiten, nutzte ich die Zeit mit meiner Mutter. Wir unterhielten uns noch lange, ich holte ihr vom Kiosk einen Kakao und wir planten die nächsten Wochen. So stand fest, dass ich mir für die Zeit direkt nach der Entlassung aus der Frühreha Urlaub nehmen wollte, um sie die ersten zwei Wochen im Alltag zu unterstützen und ihr dabei zu helfen, wieder eigenständig zu werden. Kurzum: Trotz aller Erlebnisse waren wir positiv gestimmt und uns sicher, dass meine Mutter durch die Reha-Maßnahme wieder ans Laufen kommen würde.

3 Bei Google lag die durchschnittliche Bewertung am 28. April 2023 bei 2,2 von 5 Sternen.

4 Hinzu kamen weitere wichtige Medikamente wie etwa Herzmittel, die aber keine Abhängigkeit auslösen. Deswegen hat meine Mutter damals den Fokus nur auf diese beiden Mittel gelegt.

5 Da meine Mutter nicht aufstehen konnte, haben die Pflegekräfte ihr Erwachsenenwindeln beziehungsweise sogenannte Schutzhosen angezogen. Wie auch bei Säuglingen müssen diese Hosen regelmäßig gewechselt werden, um ein Aufweichen der Haut durch den Urin zu verhindern.

6 Liegen Patienten und Ältere durchgängig auf einer Stelle, ist durch Druck, Reibung und Schwerkräfte die Durchblutung der Haut verringert, wodurch Schäden entstehen. Diese reichen von leichten Rötungen (Grad eins) bis zu offenliegenden Sehnen, Muskeln und Knochen (Grad vier). Die Prophylaxe von Dekubiti durch regelmäßiges Umlagern gehört zu pflegerischen Grundmaßnahmen.

7 Dieses Phänomen wird als Knick-Senkfuß bezeichnet und ist ein grober Pflegefehler. Wenn Menschen dauerhaft bettlägerig sind, senken sich die Füße ab.Um das zu verhindern, reicht es schon aus, ein Kissen als Gegendruck zu positionieren. Besteht der Knick-Senkfuß längere Zeit und wird nicht behandelt, versteifen die Gelenke, bis es zu einer Kontraktur kommt. Der Fuß verbleibt danach in der Fehlhaltung und lässt sich nur noch mühsam bewegen.

8 Da mein Vater ein paar Jahre zuvor mehrere Wochen auf der Intensivstation im künstlichen Koma gelegen hatte, wusste ich, dass alle paar Stunden gelagert, also die Liegeposition geändert werden muss.

9 So wird sich an der durchschnittlichen Bewertung von 2,2 Sternen auf Google nicht viel verbessern.

Reha-Klinik

Was für ein deprimierender Bau!

Zugegeben, das äußere Erscheinungsbild eines Krankenhauses sagt nichts über die Qualität der Versorgung und Behandlung aus. Doch mein erster Eindruck der Klinik stellte sich als sehr treffende Vorahnung heraus. Das in die Jahre gekommene Gebäude türmte sich direkt an einem steilen Hang auf, umringt von Wohngebäuden, die ihrer Architektur nach an Betonklötze erinnerten. Alles wirkte eng und bedrückend, man selbst kam sich wie ein Insekt vor. Wobei, vielleicht trifft es Ratte besser, denn nach der Eingangskontrolle fand ich mich in einem labyrinthischen Gewirr aus dunklen, fensterlosen Fluren wieder. Durch intensives Suchen entdeckte ich schließlich den richtigen Aufzug, um zur Geriatrie, der Spezialstation für ältere Menschen, zu gelangen.

Der Ersteindruck erinnerte mich an unser heimisches Krankenhaus. Auch hier war niemand auf den Gängen zu sehen, weder Pfleger und Ärzte noch Patienten. Zudem hing über allem eine unangenehme Stille. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Zum Glück hatte meine Mutter mir am Telefon ihre Zimmernummer genannt, sodass ich auf keine Auskunft angewiesen war. Nachdem ich das richtige Zimmer gefunden hatte und eintrat, musste ich gleichsam durch ein Zeitloch gefallen sein. Eine uralte und abgenutzte Einrichtung stach mir neben dem antiquierten Röhrenfernseher genauso ins Auge wie der verdreckt anmutende Boden. Scheinbar galt hier die Devise: alte Patienten, altes Zimmer.

»Es ist schön, dass du da bist«, begrüßte mich meine Mutter. Sie schien geschlafen zu haben.

Ich schnappte mir einen Stuhl und setzte mich zu ihr. »Wie geht es dir und wie ist der erste Eindruck?« Wir hatten zwar bereits kurz telefoniert, aber natürlich war am ersten Tag, nachdem sie verlegt worden war, noch nicht viel geschehen. Ich war neugierig, wie es ihr danach ergangen war und hatte, da die Station auf ältere Menschen spezialisiert war, die Hoffnung, dass die Versorgung mehr an den tatsächlichen Bedarf wie Bettlägerigkeit angepasst war.

»Es ist genauso schlecht wie zuvor. Wenn ich die Klingel drücke, kommt niemand«, entgegnete meine Mutter. »Einen Arzt habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier soll.«

Und schon waren alle Hoffnungen zunichtegemacht. Doch ich wollte weiterhin positiv bleiben. »Es ist ja auch Samstag«, erwiderte ich. »Vermutlich sind sie deswegen schlechter besetzt. Warten wir doch erst einmal ab, wie es ab Montag aussieht. Sicherlich bekommst du dann mehr Aufmerksamkeit und die richtigen Therapien.« Ich hörte die Zweifel in meiner Stimme, da ich meinen eigenen Worten keinen Glauben schenkte. Ich wollte mich vergewissern und betätigte die Klingel.

»Warum hast du das gemacht?«

»Ich möchte einen Arzt sprechen. Es muss schließlich schon einen Behandlungsplan für dich geben. Außerdem sehe ich dadurch, wie lange es dauert, bis eine Pflegekraft bei dir ist.«

Wir warteten also und kamen dabei wieder ins Gespräch. Gut unterhalten, das hatten wir uns immer gekonnt, und auch das Krankenhaus änderte daran nichts. So raste die Zeit regelrecht dahin, doch niemand reagierte auf das Klingeln. Schließlich klopfte es und eine Frau, gekleidet in einen Kasack, trat ein. Sie schob einen kleinen Teewagen vor sich her. »Kaffee, Tee oder Kuchen?«, fragte sie unumwunden und beantwortete damit auch meine stille Frage, ob sie wegen der Klingel hier war. Wir freuten uns dennoch über das unerwartete Angebot und nahmen es dankend an.

Dem Klingeln ging hingegen niemand nach – und das für über eine Stunde. An diese Zeitspanne kann ich mich noch gut erinnern, da die Besuchszeit auf sie begrenzt war. Erst als ich mich gerade verabschieden wollte, trat unerwartet doch noch ein Pfleger ein, aber schien aus einem anderen Grund hier zu sein. Er stellte sich kurz vor und verkündete uns, dass er meiner Mutter gleich mit einer Kollegin einen Dauerkatheter10 legen würde.

»Wieso soll ich denn so etwas bekommen?«, fragte sie verwundert. Und auch ich war so überrascht, dass ich zunächst gar nicht daran dachte, dass ich ja wegen eines Behandlungsplans geklingelt hatte.

»Das ist einfach angenehmer für Sie, wenn Sie dann nicht mehr so oft im Nassen liegen«, erklärte der stämmige Mann, der zwar einen freundlichen, aber auch gehetzten Eindruck machte.

Außerdem haben wir dann weniger Arbeit mit den Erwachsenenwindeln, ergänzte ich in Gedanken und erinnerte mich doch noch daran, dass ich einen Arzt sprechen wollte.

»Das ist heute leider ganz schlecht«, erwiderte der Pfleger, nachdem ich ihn darauf angesprochen hatte. »Am Wochenende sind wir nicht so gut besetzt. Rufen Sie vielleicht später von zu Hause aus an oder schreiben Sie der Station eine Mail.«

»Genau, es ist Wochenende. Ich habe Zeit und kann auch gerne warten, wenn Sie …«

»Wenn wir gleich den Dauerkatheter legen, müssen Sie leider sowieso das Zimmer verlassen. Das wird dann mit der Besuchszeit eng, falls Sie danach wirklich noch auf den Arzt warten möchten. Wir passen schon gut auf Ihre Mutter auf. Verabschieden Sie sich am besten ganz in Ruhe, ich komme gleich mit der Kollegin wieder.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer.

»Auf den Dauerkatheter könnte ich wirklich verzichten«, sagte meine Mutter.

»Das glaube ich dir, aber sie wissen schon, was sie tun. Als Vater nach dem künstlichen Koma erst wieder mobilisiert werden musste, hatte er auch lange Zeit einen.«

Das schien sie wenig zu trösten. »Ich hoffe, sie wissen wirklich, was sie tun.« Ich ging darauf nicht weiter ein und wir verabschiedeten uns. Der Weg zum Ausgang war noch bedrückender als der Hinweg. Die ohnehin schummrigen Gänge wirkten nun, da es inzwischen später am Nachmittag war und die Sonne tief stand, richtig bedrohlich und düster. Ich fragte mich, ob sich meine Mutter dort tatsächlich in guten Händen befand.