Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arete Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

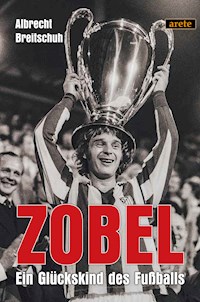

Eigenwillig, erfolgreich und, wenn es darauf ankam, auch ehrgeizig: Rainer Zobel machte in seiner Laufbahn als Fußballer selten das, was andere von ihm erwarteten. Ein Unangepasster, der sich trotzdem einordnen konnte. Ein Laufwunder, das keine Feier ausließ und sich die Zigarette vor dem Spiel nicht verbieten ließ – die nach dem Spiel übrigens auch nicht. Und ein begnadeter Techniker, der seine Künste viel zu selten zeigen durfte: "Rainer, fürs Fußballspielen bin ich hier zuständig!" Dieser Satz von Franz Beckenbauer stand am Anfang seiner sechs Jahre beim FC Bayern. Zobel machte das Beste daraus und gehörte zum Stammpersonal der mit Weltstars gespickten Truppe: Er stemmte mehrmals den Europapokal der Landesmeister in die Höhe, wurde Deutscher Meister und Pokalsieger. Für die Nationalmannschaft fehlte ihm allerdings die Zeit, Zobel ging nebenbei nämlich noch zur Schule. Lieber Abitur und Großes Latinum als Weltmeisterschaft. Auch als Trainer ging er seinen eigenen Weg. Der führte nach Ägypten und Georgien, den Iran und Südafrika. Eine aufregende Fußballreise, ohne Plan, aber immer mit einem Ziel: mehr zu sehen als Hotels und Stadien. Bis heute ist Fußball für Rainer Zobel sehr viel mehr als die Summe seiner persönlichen Erfolge, sondern die schönste Sache der Welt. Egal in welchem Land, egal in welcher Liga. Ein Glückskind des Fußballs eben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Albrecht Breitschuh

Zobel

Ein Glückskind des Fußballs

Über den Autor:

Albrecht Breitschuh ist Hörfunkjournalist beim Norddeutschen Rundfunk. Viele Jahre hat er für den NDR live aus den Fußball-Stadien des Nordens berichtet und war Teil der legendären Bundesliga-Schlusskonferenz. 2019 veröffentlichte Albrecht Breitschuh im Arete Verlag das Buch „Als es den Bayern noch ans Leder ging. 13 Geschichten für Fußball-Romantiker“.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

© 2020 Arete Verlag Christian Becker, Hildesheim

www.arete-verlag.de

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Dies gilt auch und insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und die Einspeicherung sowie Datenvorhaltung in elektronischen und digitalen Systemen.

Umschlagfoto: Fred Joch

Layout, Satz und Umschlaggestaltung: Composizione Katrin Rampp, Kempten

ISBN 978-3-96423-049-2

eISBN 978-3-96423-050-8

Inhalt

I Ein Spieler-Leben

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

II Ein Trainer-Leben

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Nachspielzeit oder Epilog

Danksagung

Ein halbes Dutzend für 5 Weltmeister

Weitere Fußballbücher aus dem Arete Verlag

Reihe Fußballheimat:

I

Ein Spieler-Leben

1

Alles hätte auch ganz anders kommen können. Eine Minute hatte gefehlt, höchstens zwei. Wie lächerlich wenig doch manchmal den Sieger vom Verlierer trennte. Kleinigkeiten oder Zufälle, die sich jedem Einfluss entzogen und erst nach dem Abpfiff bedeutsam wurden, wenn nichts mehr ging und abgerechnet wurde. Dann machte das Ergebnis einen Unterschied sichtbar, den es auf dem Platz oft gar nicht gab. Das Ergebnis verhielt sich vollkommen gleichgültig gegenüber dem, was hätte passieren können. Es bilanzierte nur das wirklich Geschehene, nüchtern, klar und kalt. Das Ergebnis hatte für immer Bestand und trennte Sieger von Verlierern. Manchmal sogar Helden von Versagern.

Rainer Zobel gehörte jetzt zu den Helden, war aber nicht in der Stimmung, sich weiter darüber den Kopf zu zerbrechen, ob das nun alles gerecht war oder nicht. Vielleicht später einmal. Denn so wie es jetzt war, war es vollkommen. Daran gab es keinen Zweifel. Ob sich sein Leben als Fußballspieler jemals wieder so leicht anfühlen würde wie in diesem Moment? Kaum vorstellbar. Wer das Glück festhalten will, verliert es, schoss es ihm durch den noch ziemlich benebelten Kopf. Und was folgte daraus? Den Augenblick genießen! Niederlagen und Enttäuschungen würden weiter zu seinem Beruf gehören, sie ließen sich gar nicht vermeiden. Nicht einmal bei seinem Verein, dem FC Bayern München. Aber die Frage war doch, ob sie ihm noch zusetzen konnten? Nach allem, was in den letzten Tagen passiert war.

Über dem großen Glück lag aber auch ein kleiner Schatten, und den Augenblick zu genießen war einfacher gesagt als getan. Mit seinen gerade einmal 25 Jahren hatte er bereits alles erreicht: erst den DFB-Pokalsieg, dann drei Deutsche Meisterschaften und jetzt, mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister, stand er auf dem Gipfel des Vereinsfußballs. Viel mehr war für ihn nicht drin. Wie lange würde er, würden sie sich dort halten können? Kam da noch etwas oder ging es von nun an bergab?

An einem sonnigen und warmen Frühlingsnachmittag im Mai 1974 saß Rainer Zobel auf dem Rasen vor dem Mannschaftshotel und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Immerhin wusste er, in welcher Stadt er sich befand. Sie hieß Mönchengladbach. Aufgewacht war er noch in Brüssel, hatte dort nach einer langen Nacht ein paar Stunden wie betäubt geschlafen (viel mehr als zwei konnten es eigentlich nicht gewesen sein), als jemand heftig an ihm herumrüttelte: „Zobel, mach endlich die Augen auf! Wir müssen los, Fußball spielen!“ Nachdem er die Augen geöffnet hatte und halbwegs sicher war, tatsächlich der Rainer Zobel zu sein, der da gerade zurück ins Leben geholt werden sollte, stellte er fest, dass er nicht in seinem Bett lag. Kein guter Tagesbeginn. Er konnte sich noch verschwommen daran erinnern, dass er von der Hotelbar auf sein Zimmer wollte, aber es musste wohl etwas dazwischengekommen sein. Nur was? Oder wer? Darauf wusste er keine Antwort, beim besten Willen nicht. Zobel hatte mit so vielen Leuten auf diesen grandiosen Sieg angestoßen, dass er irgendwann den Überblick verlieren musste, mit wem er da trank und was er alles in sich reinschüttete. Wahrscheinlich nur vom Feinsten, denn das Hotel hatte wirklich Klasse. „Le Grand Veneur“ hieß es, der große Jäger. Nun war die Jagd zu Ende und die Beute eingefahren, auch wenn es ein paar Tage länger gedauert hatte als geplant. Und er als einer der großen Jäger hatte Mühe, wieder auf die Beine kommen. Auf zu neuen Taten.

Zobel streckte sich und drehte sich noch einmal zur Seite. Nein, es war wirklich nicht sein Bett. Er lag auf dem Rasen der Hotelanlage, wenige Meter vom Beckenrand des Swimmingpools entfernt. Zum Glück bin ich nicht ertrunken, war sein nächster Gedanke. Auch an die Busfahrt von Brüssel nach Mönchengladbach stellten sich allenfalls vage Erinnerungen ein. Wie lange sie wohl unterwegs waren? Drei Stunden? Vier Stunden? Wahrscheinlich war er gleich wieder eingeschlafen. Ob er sich einmal kneifen sollte? Manchmal half das ja. Es war wirklich surreal, wie im Film. Allerdings einem mit Filmriss.

Wie gesagt, alles hätte auch ganz anders kommen können.

Vor drei Tagen, am Mittwoch, schien der Traum vom Europapokalsieg schon geplatzt. Atletico Madrid führte 1:0, durch einen Freistoß, irgendwie passend zu diesem zähen Finale. Kaum Torchancen, beide Mannschaften hatten sich 90 Minuten lang wie zwei Boxer belauert, nur selten ihre Deckung entblößt und vergeblich auf den entscheidenden Fehler der anderen gewartet. Verlängerung, ohne dass sich am Spielverlauf etwas änderte. Bloß nicht verlieren, blieb die Devise, und hoffen auf den „Lucky Punch“. Dann die 113. Minute, Freistoß aus ungefähr 20 Metern. Der Spanier Luis legte sich den Ball zurecht und zirkelte ihn an der Münchener Mauer vorbei zum 1:0 ins Netz. War er das, der glückliche, vielleicht sogar tödliche Schlag? Es schien so.

Die letzte Minute brach gleich an. Oder lief sie bereits? Zobel sah, dass sich sein Trainer von der Bank erhoben hatte und Richtung Kabine ging. Den Rest wollte sich Udo Lattek offenbar nicht mehr antun. Der Mann war lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass im Fußball eine Menge passieren konnte, aber noch länger, um zu wissen, heute nicht mehr. Nicht in diesem Spiel. Beckenbauer kam noch einmal an den Ball, kurz hinter der Mittellinie. Auch ihm waren die zündenden Ideen ausgegangen. Anstatt sich wie üblich mit raumgreifenden, schnellen Schritten, das Leder elegant und ganz eng am Fuß führend, dem gegnerischen Strafraum zu nähern, um dann im Zusammenspiel mit Gerd Müller Alarmstimmung beim Gegner auszulösen, passte er kurz hinter der Mittellinie quer auf Schwarzenbeck. Mehr fiel ihm nicht ein.

Der Vorstopper, den alle nur „Katsche“ nannten, befand sich plötzlich in einer für ihn ungewohnten Rolle, der des Antreibers. Er lief ein paar Meter in zentraler Position Richtung Tor der Spanier, ohne irgendeinen erkennbaren Plan zu verfolgen, was er als Nächstes tun würde. Gerd Müller winkte im Strafraum, Schwarzenbeck sah ihn aber nicht. Seine Augen waren nur auf den Ball gerichtet, er nahm gar nicht wahr, was um ihn herum geschah und wer da sonst noch so alles winkte.

Inzwischen lief die letzte Minute, irgendetwas musste passieren, irgendetwas musste er machen – nur was? Es gibt Momente, in denen man es sich mit solchen Fragen unnötig schwer macht. Dies war so ein Moment und deshalb drosch Schwarzenbeck aus 25 Metern einfach drauf – der Ball flog durch ein Knäuel von sieben oder acht Spielern und war für den Torwart erst ganz spät zu sehen. Ausgleich, 1:1! Ein Schuss aus purer Verzweiflung. „Ich habe an nichts gedacht“, schilderte „Katsche“ den Reportern hinterher jenen Augenblick, in dem er sich aus der Welt der Normalsterblichen verabschiedete. Wäre er ins Grübeln gekommen, hätten die Spieler von Atletico Madrid an diesem Abend den Pokal in Empfang genommen. Die Bayern wären enttäuscht nach Hause geflogen und Rainer Zobel vermutlich längst wieder nüchtern.

So aber saß er auf dem Rasen vor dem Mannschaftshotel und gönnte sich einen weiteren tiefen Schluck aus dem Weißbierglas. Gladbacher Fans auf dem Weg ins Stadion prosteten ihm zu und gratulierten. Zobel grüßte lachend zurück. Keine Spur von Häme, Missgunst oder gar Feindseligkeiten, die ihnen sonst bei Auswärtsspielen zuverlässig entgegenschlugen. Die freuen sich tatsächlich mit uns, wunderte sich Zobel. Seit vier Jahren spielte er nun schon bei den Bayern, so viel Zuneigung außerhalb Münchens hatte er noch nie erlebt. Dass er eine Stunde vor dem Anpfiff Weißbier trank, allerdings auch nicht. Ein Platz in der Startelf war in seinem Zustand ausgeschlossen. Aber wen interessierte das schon? Ihn jedenfalls nicht. Das Spiel war nur noch von statistischer Bedeutung. Der große Rivale Borussia Mönchengladbach lag vor dem letzten Spieltag drei Punkte hinter den Bayern, die Meisterschaft war zugunsten der Münchener entschieden. Zum dritten Mal in Serie. Auch ein Grund zur Freude, aber der Europapokalsieg stand über allem.

4:0 hatten sie den spanischen Meister im Wiederholungsspiel 48 Stunden später auseinandergenommen und er war, wie der „kicker“ mit höchstem Lob festhielt, „die große Überraschung“ des zweiten Finales. In der Einzelkritik hatte das Fachmagazin hinter seinen Namen ein Ausrufezeichen gesetzt. Dann folgten wenige Zeilen, die Zobels Anteil am bis dahin größten Triumph der Vereinsgeschichte einordneten: „Er erreichte die Form der großen Nationalspielerachse und war der Tempomacher. Immer anspielbar, jagte er am Flügel los und war so stark wie unsere Asse, die dort in der Nationalmannschaft stürmen.“

Nach dem späten Ausgleichstreffer durch Schwarzenbeck am Mittwoch hatte keiner von ihnen daran gezweifelt, dass sie das Wiederholungsspiel gewinnen würden. Sie fühlten sich nicht nur psychologisch im Vorteil, die Spanier wirkten am Ende der Verlängerung stehend k.o., während die Bayern noch marschierten. Es sprach tatsächlich viel für den deutschen Meister, Franz Beckenbauer aber wollte auf Nummer sicher gehen und ließ sich am Abend vorher noch die Haare schneiden. Von Rainer Zobel, wie schon öfter vor wichtigen Spielen. Die beiden hatten jahrelang auf Dienstreisen das Zimmer geteilt, man konnte von einem Vertrauensverhältnis sprechen. Zobel sollte ihm keine richtige Frisur zaubern, das war Beckenbauer dann doch zu riskant, aber hinten am Nacken, da musste alles akkurat sein. „Wenn Du mir die Haare schneidest, gewinnen wir auch“, war sein Zimmerpartner überzeugt. Also griff Zobel zu Schere und Rasierer. Daran sollte es nicht scheitern, auch wenn ihm der Zusammenhang zwischen dem Ausgang eines Fußballspiels und einem sauber rasierten Nacken nicht einleuchtete. Aber was hatte Fußball schon mit Logik zu tun? Wenn es darum ging, die Macht des Schicksals irgendwie zu beeinflussen, griffen seine Mannschaftskameraden zu den seltsamsten Maßnahmen. Jupp Kapellmann hatte immer ein riesengroßes Stofftier dabei und drückte es ganz fest, bevor er auf den Rasen ging. Einmal kam er vom Aufwärmen zurück in die Kabine und das Stofftier saß nicht mehr auf seinem Platz. Sepp Maier hatte es versteckt. Kapellmann war außer sich und weigerte sich aufzulaufen. Erst musste das Stofftier wieder her. Dagegen war Haare schneiden harmlos, zumal es sich um die Haare von Deutschlands bestem Fußballspieler handelte.

Für den Spielverlauf von größerer Bedeutung war aber zweifellos jene Szene in der 70. Minute. Zobel hatte den Ball im Mittelfeld übernommen und war mit dem Leder ein paar Meter quer gelaufen, als er aus dem Augenwinkel sah, dass sich Gerd Müller in Richtung Strafraum orientierte. Mit einem Heber spielte er die Nummer neun frei. Ein Zuspiel ohne jede Ankündigung, von blindem Verständnis zeugend, nur Zobel und Müller wussten, was gleich passieren würde. Die Spanier reklamierten so heftig wie vergeblich auf Abseits, ihre Abwehr war mit diesem einen Pass ausgehebelt. Den Rest erledigte Müller auf seine Weise. Mit unglaublich viel Gefühl hob er den Ball von der Strafraumgrenze über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Atletico-Torwart Reina: 3:0, das Spiel war entschieden. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Uli Hoeneß gut zehn Minuten später.

Als erste deutsche Mannschaft hatte der FC Bayern den Europapokal der Landesmeister gewonnen! Und Rainer Zobel, sonst der Mann im Hintergrund, der in einem Ensemble hoch dekorierter Nationalspieler seine Aufgaben zuverlässig und unauffällig erfüllte, einer, der selten selber glänzte, dafür anderen zu Glanz verhalf – er hatte das Spiel seines Lebens gemacht und zählte an diesem Abend zu den Hauptdarstellern. Auch bei der Siegerehrung.

Geplant war das alles nicht, ein bisschen Übermut war mit dabei, ein bisschen Unbeholfenheit vielleicht auch, vor allem aber die Freude darüber, in einem großen Spiel Großes geleistet zu haben. Als Zobel an der Reihe war, um den Pokal wie alle anderen vor ihm in den Brüsseler Nachthimmel zu stemmen, fasste er ihn nicht in der Mitte, sondern ganz unten an den beiden Henkeln an. Für einen winzigen Moment schaukelte die Trophäe und Zobel schien das Gleichgewicht zu verlieren. Kleiner Ausfallschritt nach hinten, der Pott war schwerer als gedacht. Jetzt nur nichts falsch machen. Er setzte noch einmal an, hob den Pokal hoch und platzierte ihn bei sich auf dem Kopf. Dort stand er sicher: „Das ist schön, dass sich Profis im Augenblick des Jubels und des Erfolges freuen können wie die Schulbuben“, kommentierte der Fernsehreporter Oskar Klose diesen Moment. Üblich war es ja, den Pokal zu umarmen, zu streicheln oder zu küssen, ihn aber jenseits solcher Zärtlichkeiten vor allem mit dem nötigen Respekt zu behandeln. Sich das Ding einfach auf den Kopf zu setzen, war mal etwas ganz Neues. Neben Zobel stand Sepp Maier und strahlte. Für solche Einlagen war eigentlich er zuständig. Ohne es darauf angelegt zu haben, hatte Zobel dem auch als Entertainer verehrten Torwart die Show gestohlen. Das Bild dieses Abends, das in den nächsten Tagen um die ganze Welt ging, gehörte ihm.

Noch ein paar Minuten bis zum Spielbeginn in Mönchengladbach. Robert Schwan, der stets unterkühlt und unnahbar wirkende Manager der Bayern, den die Leute nur mit grimmigem Blick und Pfeife im Mund kannten, hatte gerade im Mittelkreis einen Purzelbaum geschlagen. Die 34.000 Zuschauer am Bökelberg jubelten, als Schwan seine Wettschulden einlöste. Udo Lattek war noch unvorsichtiger gewesen und hatte angekündigt, zu Fuß von München nach Nürnberg zu gehen, wenn sie den Europapokal holen würden. Ich werde ihn ganz bestimmt nicht begleiten, dachte sich Zobel und war froh, nur die paar Meter bis zu den begehrten Plätzen auf der Bank zurücklegen zu müssen. Für ihn kam Viggo Jensen zu einem seiner wenigen Einsätze im Bayern-Dress. Der Däne hatte auch gegen Atletico nicht gespielt und sollte nun den Gladbacher Stürmer Jupp Heynckes daran hindern, in der Torjägerliste am führenden Gerd Müller vorbei zu ziehen. Müller nahm das sehr ernst. Er selbst würde an diesem speziellen Nachmittag kaum etwas für seine Bilanz tun können, forderte aber seine vom Alkohol ebenso schwer gezeichneten Mannschaftskameraden auf, ihn nicht im Stich zu lassen.

Jensen gehörte zu den wenigen halbwegs nüchternen Bayernspielern auf dem Platz, als Schiedsrichter Biwersi die Partie um 15 Uhr 30 anpfiff. Das 1:0 durch Heynckes konnte er trotzdem nicht verhindern. Zobel hatte auf der Bank kaum etwas mitbekommen, immer wieder nickte er ein. Als er eine Viertelstunde nach dem Führungstreffer zum wiederholten Mal an diesem Tag rüde geweckt wurde, stand es bereits 4:0: „Los, Du musst jetzt spielen. Die anderen können nicht mehr.“ Auch wenn ihm nicht danach zumute war, stellte er sich in den Dienst der Mannschaft, ohne allerdings das Schatten spendende Areal unterhalb der Haupttribüne häufiger zu verlassen als unbedingt nötig. Viggo Jensen mühte sich redlich, Heynckes am Toreschießen zu hindern, aber ein weiterer Treffer gelang dem Gladbacher noch. Damit kam er auf 30, wie Gerd Müller. Das Rennen um die Torjägerkanone endete unentschieden. Für seinen selbstlosen Einsatz schenkte Zobel Jensen das Trikot aus dem Endspiel.

Er selbst hatte seine letzten Reserven für den großen Empfang am Abend in München erfolgreich geschont. Sie waren mit einiger Verspätung am Flughafen in Riem eingetroffen, stiegen dort in offene Cabrios und rollten langsam Richtung Innenstadt. Zobel saß mit den beiden Dänen in einem Wagen, Viggo Jensen und Johnny Hansen, seinem besten Freund in der Mannschaft. Je weiter sie sich vom Flughafen entfernten, desto größer wurde die Menschenmenge, die ihnen zujubelte. Auf der Prinzregentenstraße kamen sie nur noch im Schritttempo voran. Von überall her strömten die Leute und gratulierten, die strahlenden Sieger von Brüssel hielten an nahezu jedem Lokal, Kellner brachten auf Tabletts Getränke heraus, damit die Spieler mit ihren Fans anstoßen konnten.

Jetzt war sich Zobel sicher, die schönsten Momente seiner Karriere zu erleben. Besser als an diesem Abend würde es nie mehr werden. Irgendwann erreichten sie das Rathaus und stiegen auf eine provisorisch errichtete Bühne. Ein paar kurze Reden, immer wieder unterbrochen vom Jubel dieser riesigen Menschenmenge, dann zog sich die Mannschaft zurück zum geschlossenen Teil der Feier. Als der zu Ende war, wollte Zobel nur noch schlafen, schlafen, schlafen. Und wehe, irgendjemand würde ihn wecken.

2

Seine Eltern durften nichts davon wissen. Vor allem sein Vater nicht. Fußball? Ihm reichte es, wenn sein Sohn auf der Straße oder dem Bolzplatz kickte, das konnte er schlecht verbieten. Aber im Verein? Kam überhaupt nicht in Frage. „Arbeitersport“, pflegte er die Nase zu rümpfen, Fußball passte nicht zu seinen beruflichen Ambitionen. Otto Zobel war zwar nur einfacher Angestellter im Arbeitsamt Uelzen, einer Kleinstadt in der Lüneburger Heide, aber er war ehrgeizig und strebte die Beamtenlaufbahn an. Keine Kleinigkeit, denn er hatte nur einen Volksschulabschluss. Und ein künftiger Staatsdiener mit einem Sohn, der im Verein Fußball spielt? Unvorstellbar! Sollten andere ihre Kinder dorthin schicken, er nicht. Ende der Durchsage.

Sich gegen seinen Vater durchzusetzen war aussichtslos. Rainer verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte man nur so stur, so hartköpfig sein, fragte sich der neun Jahre alte Junge. Und vor allem: Wie konnte man nur so viel Quatsch erzählen? Wieso Arbeitersport? Was hatte denn Fußball mit Arbeit zu tun? Das war doch pure Freude, für die er gerne jede freie Minute opferte. Und noch etwas verwirrte ihn: sein Vater hatte doch eigentlich gar nichts gegen diesen Sport, ganz im Gegenteil. Er war es doch gewesen, der ihn mit dem Fußball erst in Berührung gebracht hatte. Dem großen Fußball sogar. 1954 war das, Hannover 96 traf im Finale um die Deutsche Meisterschaft auf den 1. FC Kaiserslautern. Und der gerade einmal fünf Jahre alte Rainer durfte mit! Nicht ins Hamburger Volksparkstadion, wo sich beide Mannschaften gegenüberstanden. Für einen solchen Ausflug reichten weder Geld noch Begeisterung des Vaters.

Stattdessen ging es an diesem Nachmittag zu „Radio Pommerien“, dem führenden Elektrofachgeschäft vor Ort, wo kurz zuvor das Fernsehzeitalter eingeläutet worden war: „Zum ersten Mal erlebte man nun auch in Uelzen das Wunder des Fernsehens. Man war zunächst ein wenig skeptisch, als die Firma Radio Pommerien zum Fernseh-Empfang im kleinen Kreise einlud“, notierte die „Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide“. Doch die anfängliche Skepsis verflog schnell. Eines dieser klobigen Geräte hatte Pommerien bei sich ins Schaufenster gestellt, seitdem bildeten sich in der belebten Lüneburger Straße mal kleinere, mal größere Menschenansammlungen – je nachdem, wie aufregend die Nachrichtenlage gerade war.

Zobels Eltern besaßen natürlich keinen Fernseher. Aber sein Vater kannte den Besitzer ganz gut und der hatte ihn mit ein paar anderen Erwachsenen zu sich nach Hause eingeladen. Nur Männer, das verstand sich von selbst. Rainer hatte jedoch so lange gebettelt, bis es sein Vater weniger anstrengend fand, den Sohn einfach mitzunehmen. Neben einem etwa gleichaltrigen Jungen hockte er davor dem riesigen Apparat und sah mit immer größer werdenden Augen, wie die 96er den eigentlich als unbezwingbar geltenden Favoriten aus Kaiserslautern auseinandernahmen: 5:1 hieß es nach 90 Minuten, von einer Sensation, wie sie der deutsche Fußball bis dahin noch nicht erlebt hatte, sprach man in den folgenden Tagen. Mit jedem Tor war die Stimmung in der guten Stube des Elektrowarenhändlers gestiegen, die Männer kriegten sich vor lauter Begeisterung gar nicht mehr ein – der deutsche Meister kam tatsächlich aus Niedersachsen und hieß Hannover 96! Wer nach einem solchen Spiel dem Fußball nicht verfallen war, dem war auch nicht mehr zu helfen.

Ein paar Jahre lag das nun schon zurück und fast genauso lang träumte Rainer davon, endlich selbst in einem Verein zu spielen. In Uelzen standen ihm gleich zwei der gehobenen Güteklasse zur Auswahl, der SC von 1909 und Teutonia. Beide spielten in den 50ern in der höchsten niedersächsischen Amateurliga. Teutonia regte seine Phantasie besonders an, um diesen Verein rankten sich einige Geschichten. Zwei Jahre nach Kriegsende, Rainer war noch gar nicht geboren, trafen die Teutonen sogar auf Schalke 04: Fast 10.000 Zuschauer wollten die Schalker Vereinslegenden Fritz Szepan und Ernst Kuzorra sehen. Das Stadion am Musterplatz war für diesen Gegner viel zu klein, die Leute kletterten auf die Bäume oder drängten sich an den Fenstern der umliegenden Häuser. „Der FC Schalke 04 freut sich, endlich auch ein Gastspiel in Uelzen austragen zu können, und den vielen nach Klassefußball hungernden und sportbegeisterten Menschen der Lüneburger Heide den Sonntag nach saurer Wochenarbeit zu einem Fußballfest zu gestalten“, hieß es in einem Grußwort der berühmten Gäste. Sie gewannen 6:0 und wurden für ihren Auftritt in der niedersächsischen Provinz mit Speck, Schinken und Rübenschnaps entlohnt.

Es kamen weitere große Mannschaften, der SV Sodingen aus der Oberliga West etwa, deren Torwart Günter Sawitzki im berühmten Notizbuch von Bundestrainer Sepp Herberger stand. Wieder strömten mehr als 6.000 Zuschauer zum Musterplatz, diesmal stand Rainer mittendrin, neben seinem Vater! Kurz darauf ging es für Teutonia gegen den VfB Oldenburg am Hamburger Rothenbaum sogar um den Aufstieg in die Oberliga Nord. Also dorthin, wo auch der HSV und Hannover 96 spielten. Rainer hatte dieses Spiel in der Küche am Radio verfolgt und es vor Spannung kaum noch ausgehalten. Teutonia lag schon 0:2 hinten, rettete sich in die Verlängerung, um doch noch mit 2:3 zu verlieren. 15.000 Zuschauer sahen dieses dramatische Spiel, die meisten von ihnen waren aus Uelzen gekommen.

Der Platz von Teutonia lag nicht einmal 500 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Alles hätte so einfach sein können. War es aber nicht. Und jetzt? Klein beizugeben kam für Rainer nicht in Frage. Er wollte nicht als Straßenfußballer enden, sondern in einem Verein am geordneten Spielbetrieb teilnehmen. Wenn nicht in Uelzen, dann eben woanders. Einen Plan hatte er auch schon.

Sieben Kilometer entfernt, in Wrestedt, lebten seine Großeltern Elsbeth und Friedrich Retzlaff. Rainer besuchte sie häufig mit dem Fahrrad, er war so etwas wie der Lieblingsenkel. Sein Opa war Schumacher, hatte sein Handwerk in der pommerschen Stadt Naugard erlernt und erzählte mit großem Stolz, dass Otto von Bismarck in seiner Werkstatt einmal Stiefel in Auftrag geben ließ. Bismarck hatte dort als junger Mann ein Rittergut bewirtschaftet, war Kreisdeputierter der Stadt und kam später immer wieder dorthin zurück. Aber auch für weniger große Füße nahm Friedrich Retzlaff Maß und fertigte seinem Enkelsohn Schuhe, noch bevor der das Laufen gelernt hatte. Den Leisten malte Rainer als Schulkind mit Silberfarbe an und hütete ihn wie einen Schatz, dessen Wert nur er ermessen konnte: seine ersten Schritte ins Leben!

Er verbrachte viel Zeit in der kleinen Werkstatt und hatte einen Stammplatz auf dem Schemel seines Onkels, der seinen Beruf wegen einer schweren Kriegsverletzung nicht mehr ausüben konnte. Rainer schaute dem Großvater aufmerksam bei der Arbeit zu und freute sich, wenn er hin und wieder ein paar Aufgaben übernehmen durfte, Holznägel in die Sohlen schlagen etwa. Friedrich Retzlaff reparierte mittlerweile nur noch. Dass sich jemand Schuhe nach Maß anfertigen ließ, war die ganz große Ausnahme. Viel zu teuer, dafür hatten die Leute hier kein Geld.

Mit seiner Oma fuhr Rainer häufig mit dem Bus nach Uelzen, um Schuhmacherbedarf zu kaufen, vor allem Lederrollen, aus denen dann die Sohlen geschnitten wurden. Irgendwann erzählte er ihr von seinem Plan. Da er an den Wochenenden ohnehin fast immer bei seinen Großeltern in Wrestedt war, könnte er dort doch auch im Verein spielen. Seine Eltern würden bestimmt nichts merken, die kamen nur selten aus Uelzen heraus. Der TSV hatte zwar keine Mannschaft in seiner Altersklasse, aber mit deutlich Älteren zu kicken und sich vor allem gegen sie durchzusetzen, war Rainer inzwischen gewohnt. Wenn auf der Straße die Mannschaften gewählt wurden, zählte er zu den begehrtesten Spielern. Andere wurden gleich weggeschickt, aber um ihn stritten sich die Großen. Sie wollten ihn unbedingt in ihrer Mannschaft haben und gaben Rainer damit das Gefühl, dass er etwas konnte und richtig gut war.

Er hatte sogar schon ein Punktspiel für den TSV Wrestedt bestritten, unter falschem Namen. Was hatte er gezittert, als der Schiedsrichter bei der Passkontrolle den Namen jedes einzelnen Spielers vorlas. Das Foto war nicht das Problem, fast jeder trug die Haare kurz und zu einem Seitenscheitel gekämmt. Aber Rainer musste sich ein fremdes Geburtsdatum merken, wenn er das bei der Kontrolle nicht draufhatte, würde alles auffliegen. Mit jedem Nachnamen, den der Schiedsrichter militärisch knapp aufrief, stieg seine Nervosität. Dann war er an der Reihe. Ohne Blickkontakt zum Unparteiischen aufzunehmen, schossen ein paar Zahlen aus ihm heraus. Waren es die richtigen? Nach einer kurzen Pause ging es weiter, der Nächste. Geschafft, aber ihm war klar, dass das keine Dauerlösung sein konnte. Und genau deshalb brauchte er seine Oma. Sie musste den Aufnahmeantrag unterschreiben, nur wenn sie einverstanden war, konnte er unter seinem richtigen Namen für den TSV Wrestedt spielen. Und sie durfte die Sache nicht an die große Glocke hängen oder am besten ganz für sich behalten.

Auf Elsbeth Retzlaff war Verlass! Um bei seinen Eltern nicht mehr Verdacht als unbedingt nötig zu erregen, fuhr Rainer nur selten zum Training, an den Wochenenden jedoch erschien er nach sieben Kilometern auf dem Rad immer gut aufgewärmt zum Spiel. Sein größter Wunsch war damit in Erfüllung gegangen, er gehörte endlich zu einer richtigen Mannschaft und trug stolz die Farben seines Vereins: gelbes Trikot, das man am Kragen zuschnüren konnte, schwarze Hose und gelbe Stutzen. Mit Fußballschuhen wäre sein Glück vollkommen gewesen, aber bis auf Weiteres musste der Neuzugang in Turnschuhen der Marke „Romika“ kicken, mit ganz kleinen Noppen unter der Sohle. Dass er außergewöhnlich talentiert war, ließ sich aber auch in diesen Tretern nicht verheimlichen.

Ein Jahr lang ahnten seine Eltern nichts, dann flog die Geschichte auf: Rainer hatte mit der Wrestedter C-Jugend die Kreismeisterschaft gewonnen! Nach der Deutschen Meisterschaft von Hannover 96 und dem WM-Finale von Bern im Sommer 54 die nächste Sensation in seinem noch jungen Fußballerleben, denn die Nachbarvereine aus Uelzen hatten die besseren und vor allem deutlich größeren Jugendabteilungen. Die „Allgemeine Zeitung“ widmete diesem Ereignis einen großen Artikel, garniert mit einem Foto der stolzen Kreismeister.

Zum Glück war es seine Mutter, die zuerst von den Alleingängen ihres Sohnes las. Die Zeitung wurde in der Regel erst am frühen Nachmittag zugestellt, wenn der Vater nach seiner Mittagspause schon wieder im Amt war. So blieb Ilse Zobel noch ein bisschen Zeit für strategische Überlegungen, sie musste ihrem Mann die neuesten Nachrichten so schonend wie möglich beibringen. Einmal in Fahrt war es keine ganz leichte Aufgabe, den Gatten wieder zu beruhigen. Der Teppichklopfer hing immer in Reichweite und wurde bei grundsätzlichen Erziehungsfragen auch eingesetzt. Rainer wusste, wie sich das anfühlte. Zwar war es bei ihm zu Hause nicht so schlimm wie bei seinem Cousin, der noch mit dem Lederriemen verdroschen wurde, aber auch Teppichklopfer hinterließen ihre Spuren und so hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, schnell in seine Lederhose zu schlüpfen, wenn Sanktionen drohten. Jetzt war wieder so ein Moment, um die Kleidung zu wechseln.

Doch das diplomatische Geschick der Mutter setzte sich durch. Der Vulkan brodelte, aber er brach nicht aus. Ihrem Mann die eigene Sicht der Dinge so beizubringen, dass er glaubte, selbst darauf gekommen zu sein – darin war seine Mutter unschlagbar. Nachdem Otto Zobel die vor allem für seinen Seelenhaushalt unverzichtbare Standpauke beendet hatte, machte er seinem überraschten Sohn ein verlockendes Angebot: „Junge, wenn Du schon so gut bist, dann kannst Du auch gleich in Uelzen spielen.“

Kurz darauf wechselte er erst zu Teutonia und später, als er auf das Gymnasium der Herzog-Ernst-Schule kam, zum SC 09. Dort kickten die meisten seiner Klassenkameraden. Ein weiterer Vorteil: Anders als Teutonia galt der Sportclub Uelzen von 1909 als Verein der gehobenen Mittelschicht. Rainer machte sich nichts daraus, aber seinen in Statusfragen sensiblen Vater konnte er damit besänftigen. Wenn schon Fußball, dann wenigstens im Verein für die besseren Leute.

3

„Tolopen Pack!“ Übertriebene Freundlichkeit oder gar Herzlichkeit schlug den Millionen Pommern, Schlesiern oder Ostpreußen, die nach Ende des 2. Weltkriegs im noch verbliebenen Deutschland ankamen, nur selten entgegen. Auch nicht in Niedersachsen, und schon gar nicht auf den Dörfern. Die Stimmung war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, frostig bis feindselig. Jeder war sich selbst am nächsten und sah zu, irgendwie durchzukommen. Das war schwer genug. Und das wenige, was man besaß, sollte man nun auch noch teilen? Mit Fremden? „Tolopen Volk“, zugelaufenes Volk, gehörte noch zu den freundlicheren plattdeutschen Umschreibungen für Flüchtlinge und Vertriebene, gängiger war die Rede vom „tolopen Pack“. Auch „Polacken“, „Zigeuner“ oder „Rucksackdeutsche“ zählten zu oft gehörten Schmähungen.

Rainer Zobels Familie hatte die pommersche Heimat im Februar 1945 verlassen. Bis dahin war in Naugard kaum etwas vom Krieg zu spüren gewesen. Als die Nachrichten von der bevorstehenden Einnahme durch die Rote Armee die Runde machten, leerte sich die Stadt aber schlagartig. Am 4. März begannen die Kämpfe um Naugard, bei denen das Stadtzentrum nahezu vollständig zerstört wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zobels und Retzlaffs bereits auf der Flucht: die Mutter, die ältere Schwester Karla, Onkel, Tante und die Großeltern. Mit seinem Vater hatte es das Schicksal etwas besser gemeint, er befand sich in französischer Gefangenschaft und hatte den Krieg vergleichsweise glimpflich überstanden. Nach einem Kniedurchschuss kam er erst ins Lazarett, dann direkt in die Gefangenschaft und wurde 1947 entlassen. Gut ein Jahr vor Rainers Geburt.

„Wir machen erst Halt, wenn wir den ersten englischen oder amerikanischen Soldaten sehen“, hatte sein Onkel die grobe Richtung vorgegeben. Die paar Sachen, die sie bei sich hatten, waren in einem Handwagen verstaut. Im Puppenwagen der Schwester lag Proviant für eine Reise, von der niemand wusste, wie lange sie dauern und wo sie enden würde. Große Teile der Strecke legten sie zu Fuß zurück, ab und zu wurden sie von einem Pferdefuhrwerk mitgenommen oder ergatterten mit viel Glück einen Platz in den wenigen und hoffnungslos überfüllten Zügen, die noch unterwegs waren.

Mit dem Zug erreichten sie im Februar 1945 Uelzen, ohne dort allerdings in Sicherheit zu sein. Im Schritttempo waren sie in den Bahnhof eingefahren, als britische Kampfbomber ihre Fracht abwarfen. Uelzen war als Eisenbahnknotenpunkt ein strategisch wichtiges Ziel der Alliierten, hier wurden landwirtschaftliche Güter, aber auch Vieh verladen und damit die Versorgung großer Teile der Bevölkerung sichergestellt. Ilse Zobel erzählte ihrem Sohn später oft, wie verwundert sie darüber war, als sie nach dem Bombenangriff völlig verängstigt aus dem Fenster schaute und registrierte, dass der Zug den Bahnhof längst verlassen hatte. Sie befanden sich mindestens zehn Kilometer außerhalb Uelzens auf freiem Feld, von der Stadt war nichts zu sehen. Um ihr Leben und das ihrer Familie zitternd, hatte sie überhaupt nicht mitbekommen, dass der Zug wieder ganz langsam losgefahren war.

Wenige Kilometer weiter, im niedersächsischen Wendland, endete die Flucht. Eine dünn besiedelte Gegend mit fremd klingenden Namen: Waddeweitz, Reddebeitz oder Salderatzen hießen die winzigen Dörfer. In ein paar Jahren würde man vom Zonenrandgebiet sprechen. Hier kamen sie erst einmal unter, bis der Großvater eines Tages hörte, dass in der Gemeinde Wrestedt in der Lüneburger Heide dringend ein Schuster gesucht wurde. Der Ort lag zwar 30 Kilometer entfernt und war nicht einfach zu erreichen, aber die Chance auf Arbeit wollte er sich nicht entgehen lassen. Friedrich Retzlaff machte sich auf den Weg und überzeugte den Bürgermeister davon, genau der richtige Mann für diese Stelle zu sein. Obwohl er nun für sich und seine Familie sorgen konnte, niemandem auf der Tasche lag und seinen erlernten Beruf wieder ausübte, blieb die Distanz zu den Einheimischen.

Der Landkreis war zu dieser Zeit voller Flüchtlinge, im Notaufnahmelager am Bohldamm in Uelzen wurden im Schnitt 6.000 pro Tag registriert und anschließend in alle Richtungen verteilt. Nicht wenige blieben aber auch, die Bevölkerungszahl war im Vergleich zur Vorkriegszeit um 80 Prozent gestiegen. Das sorgte für Spannungen. Flüchtlingsvertreter beschwerten sich über schlechte Behandlung oder darüber, dass die Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen besonders hoch war und sie Tätigkeiten verrichten mussten, die nicht im Mindesten ihren oft deutlich höheren Qualifikationen entsprachen. Es dauerte Jahre, bis sich die Lage im Landkreis Uelzen wieder halbwegs entspannte.

Auch dem kleinen Rainer blieb die Erfahrung nicht erspart, dass es aus der Herkunft seiner Familie kein Entkommen gab. Seine Großeltern waren in Wrestedt bei einem Bauern einquartiert worden. Für einen bewegungsfreudigen und abenteuerlustigen Jungen die perfekte Umgebung, aber so sehr es ihn auch zu seinen Großeltern zog, ganz ungetrübt war die Vorfreude auf die Besuche nicht. Das lag an Pohlmann, dem Schwiegervater des Bauern. Ein griesgrämiger alter Mann, der seine noch verbliebene Lebensfreude daraus zog, auf die strikte Einhaltung der Hausordnung zu achten. Vor allem bei den Ruhezeiten duldete er keinen Verstoß. Wenn Rainer die Treppe runter rannte, wartete dort bereits Pohlmann und schnauzte ihn an: „Zu laut!“ Eines Tages stand er wieder am Treppenaufgang. Diesmal verpasste Pohlmann dem Jungen ohne Vorwarnung eine saftige Ohrfeige, verbunden mit der Bemerkung: „Flüchtlingskind!“ Rainer wusste sofort, was da alles mitschwang, dass es nicht nur die Ohrfeige war, die ihm Schmerzen bereitete. Er behielt diese Demütigung zunächst für sich. Als Pohlmann jedoch dazu überging, ihm gewohnheitsmäßig eine zu knallen, öffnete Rainer sich seinem Vater.

Otto Zobel war ein typischer Vater der 50er Jahre. Streng bis autoritär, was er sagte, galt. Kein Freund großer Worte oder Erzählungen. Für die emotionale Versorgung zu Hause war die Mutter zuständig. Oft hatte Rainer versucht, ihm etwas über seine Kriegserlebnisse zu entlocken, aber er kam nicht an ihn heran. Kein Vater, dem man sich als Sohn wie selbstverständlich anvertraute, aber wer hatte solche Väter schon? Die seiner Freunde waren ähnlich. Wahrscheinlich glaubte Otto Zobel sogar, ein liebevoller Vater zu sein, denn dass er das Beste für seine Kinder wollte, stand für ihn außer Frage. Und Rainer konnte sich auf ihn verlassen, wenn es ernst wurde und er mal wieder irgendwelchen Blödsinn verzapft hatte oder es in der Schule Schwierigkeiten gab. Er ließ seine Kinder nicht hängen, wollte, dass aus ihnen mal etwas Anständiges wird. Eine gute Schulausbildung war ihm wichtig, möglichst Abitur, und dann einen Beruf, der auch etwas hermachte. Es reichte, dass mit ihm einer in der Familie die Ochsentour wählen musste, um vorwärtszukommen. Und mit diesen Zielen vertrug sich eine Erziehung der harten Hand durchaus. Wenn diese harte Hand aber gelegentlich Ohrfeigen verteilen musste, sollte es seine sein. Nur seine.

Otto Zobel hörte sich an, was sein Sohn über Pohlmann zu sagen hatte, und ging dann mit ihm zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Sache wurde auf dem kleinen Dienstweg geregelt, wie man es auf dem Land eben handhabt, wo jeder jeden kennt. Der Dorfpolizist erschien auf dem Hof und ermahnte Pohlmann zu zivileren Umgangsformen. Danach ließ er Rainer in Ruhe.

In Uelzen gab es keine Pohlmanns, jedenfalls zeigten sie sich Rainer nicht. Die Stadt hatte über 30.000 Einwohner und war groß genug, um als Neuankömmling nicht sofort aufzufallen. Schon gar nicht in der Kasernenstraße, wo die Zobels wohnten. Dort glich ein Haus dem anderen. Das seiner Eltern lag in einem langen Block etwa in der Mitte. Ein schmales Haus, mit einer Grundfläche von kaum mehr als 30 Quadratmetern, zwei Stockwerke hoch. Unten waren Küche und Wohnzimmer, darüber Bad und Elternschlafzimmer, in dem auch Rainers Bett und das seiner jüngeren Schwester Dagmar standen, sowie das einzige Kinderzimmer. In dem schlief die ältere Schwester, aber Rainer stand auf Platz eins der Warteliste, und als Karla mit gerade einmal 19 Jahren als junge, verheiratete Frau die elterliche Wohnung verließ, rückte der zehnjährige Bruder nach. Das Haus hatte noch einen Kohlenkeller und ein Dachgeschoss als Ausbaureserve. Im Gegensatz zu den anderen Familien in ihrer Straße verzichteten die Zobels aber auf zusätzlichen Wohnraum. Es musste auch so reichen.

Einmal im Monat brachte sein Vater Geld mit nach Hause und legte es auf den runden Esstisch in der Küche, an dem die Eltern oft mit den Nachbarn saßen und Doppelkopf spielten. Sein Gehalt wurde zwar schon aufs Konto überwiesen (die Lohntüte war etwas für Arbeiter), aber wenn Otto Zobel mit seiner Frau die einzelnen Posten durchging, sollte auch Bares auf dem Tisch liegen. Das machte die Haushaltsführung noch übersichtlicher, als sie ohnehin schon war, denn der finanzielle Spielraum war gering. Wenn seine Eltern den kommenden Monat planten, ging es um die wirklich notwendigen Dinge und nicht darum, irgendwelche Wünsche der Kinder zu erfüllen. Das Geld wurde in drei Haufen eingeteilt: einen fürs Essen, einen für die Kleidung und einen für Sonstiges. Der war immer der kleinste. Im Grunde waren die Zobels auch für damalige Verhältnisse arm, ohne dass man es ihnen ansah. Rainers Mutter legte bei sich und den Kindern viel Wert auf gute, gepflegte Kleidung, die sie überwiegend selbst schneiderte. Auch wenn das Geld knapp war, sollte doch alles seinen Schick haben.

Ilse und Otto Zobel besaßen nie ein Auto, hatten ihr Leben lang nicht einmal einen Führerschein. Als die Deutschen in den 50er Jahren die Reiselust überkam und sie im Volkswagen Italien als ihr Sehnsuchtsland entdeckten, blieben die Zobels zu Hause in der Lüneburger Heide. Nur einmal gönnten sie ihren Kindern den Luxus einer größeren Reise. Sie begann kurz nach Sonnenaufgang auf dem Bahnhof in Uelzen, wo die Familie in einen Dampfzug stieg und nach Travemünde fuhr. Von dort ging es mit der Fähre ins dänische Gedser, ein paar Stunden Ostseeluft schnappen, dann wieder ab auf die Fähre und am frühen Abend zurück. Als sie zu Hause ankamen, war es schon weit nach Mitternacht. Rainers erster Auslandsaufenthalt! Es sollten bald weitere folgen, denn die Sache mit dem Fußball entwickelte sich prächtig und sollte ihn in Länder führen, auf die er noch nicht einmal in seinem Schulatlas gestoßen war.

4

Eigentlich wollte er immer nur spielen. Ob Abwehr, Mittelfeld oder im Sturm, das war für ihn nicht so entscheidend. Über irgendetwas mussten sich ja auch die Trainer ihre Köpfe zerbrechen. Bei ihm hatten sie die Qual der Wahl, nur im Tor gab es Geeignetere, obwohl er selbst da keine schlechte Figur abgab, denn er verfügte über eine enorme Sprungkraft. In der A-Jugend des SC Uelzen gab es eine ganze Menge guter Fußballer, aber Rainer war schneller, ballsicherer und torgefährlicher als die anderen. Eine Allzweckwaffe, flexibel einsetzbar, der Traum eines jeden Trainers. Musste ein Vorsprung über die Zeit gebracht werden, spielte er hinten, lag seine Mannschaft im Rückstand, im Sturm. Als Spielgestalter im Mittelfeld? Warum nicht? Sein Platz war dort, wo er gebraucht wurde. So machte ihm Fußball Spaß und viel mehr als Spaß verlangte Rainer vom Fußball auch gar nicht.

Sein Talent war ungleich größer als sein Ehrgeiz. Jede Form von Verbissenheit war ihm fremd. Keiner, der bis zur Erschöpfung trainierte oder um Sonderschichten bettelte, um noch besser zu werden. Was einen sehr guten Fußballer ausmachte, brachte er mit – Technik, Kondition, Spielübersicht. Und er konnte sich durchsetzen. Jahrelanges Kicken auf der Straße mit deutlich Älteren und Kräftigeren zahlte sich jetzt aus. An ihm kamen nur die ganz Ausgeschlafenen vorbei und ihn auf dem Weg nach vorne zu bremsen, war eine mindestens ebenso anspruchsvolle Aufgabe.

Rainer träumte weder von großen Vereinen noch von Pokalen oder Meisterschaften. Gewinnen war schon in Ordnung, aber sein Leben dem Fußball unterordnen und einem Plan folgen, der ihn vielleicht einmal ganz nach oben führte, kam für ihn nicht in Frage. Es klappte doch auch so und ging stetig eine Stufe höher: Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Landesauswahl.

Die erste Reise seiner noch jungen Laufbahn führte ihn wieder nach Dänemark. Diesmal allerdings länger als nur für ein paar Stunden, zu einem großen Jugendturnier nach Jütland. Das hatte schon einen Hauch von internationalem Flair. Noch aufregender waren die Spiele mit der norddeutschen Auswahl in Berlin, denn aus Sicherheitsgründen flog die Mannschaft mit einer PanAm-Maschine in die seit kurzem durch eine Mauer geteilte Stadt. Ihr Sohn in einem Flugzeug! Wohin einen der Fußball doch führte, staunten Ilse und Otto Zobel.