Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wie kommt ein junger Mann auf die Idee, sich aus unserer doch so weiten Welt das eher kleine Europa herauszusuchen und dafür umso intensiver – zu Fuß – und mit umfangreichem Outdoorwissen zu bereisen? Zuerst marschierte er 2009 durch Westeuropa, 2011 und 2012 durch Südeuropa. Dabei lernte er neben vielseitigster Natur und oft waaghalsigen Momenten auch die Kulturen und Menschen sowie sämtliches Essbares am Wegesrand intensiv kennen. Das Ende seiner 2. Reise bewältigte er mit dem griechischen Esel Orpheus. Insgesamt 12.500 Kilometer, 26 Monate und 7 Paar abgelaufene Wanderschuhe voller Erfahrungen warten auf Sie. Zusätzlich in dieser Auflage erwarten Sie 2 Überraschungskapitel am Ende.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danny Fränkel

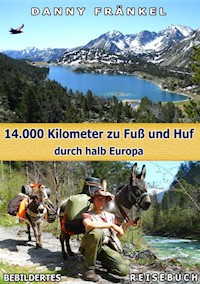

14.000 Kilometer zu Fuß und Huf

durch halb Europa

Buch

Wie kommt ein junger Mann auf die Idee, sich aus unserer doch so weiten Welt das eher kleine Europa herauszusuchen und dafür umso intensiver – zu Fuß – und mit umfangreichem Outdoorwissen zu bereisen?

Zuerst marschierte er acht Monate durch Westeuropa, dann weitere eineinhalb Jahre durch Südeuropa. Dabei lernte er neben vielseitigster Natur und oft waaghalsigen Momenten auch die Kulturen und Menschen sowie sämtliches Essbares am Wegesrand intensiv kennen. Das Ende seiner zweiten Reise bewältigte er mit dem griechischen Esel Orpheus.

Insgesamt 14.000 Kilometer, 29 Monate und 7 Paar abgelaufene Wanderschuhe voller Erfahrungen warten auf Sie.

Zusätzlich in dieser Auflage erwarten Sie zwei Überraschungskapitel am Ende.

Autor

Danny Fränkel erkrankte 2008 an einem Beinahe-Magendurchbruch, verursacht vom Stress in der Industrie und den Giftstoffen. Darum wälzte er sein gesamtes Leben um, kündigte und wanderte weit weit weg.

Sehr weit, wie sie in diesem Buch erfahren. Von der Heilung des Geschwürs bis hin zur Selbstfindung brauchte er sechs Jahre, wo dieses Buch enden wird.

Zwischenzeitlich bewies er sich als Alternativbauer und Selbstversorger in Kroatien.

Heute arbeitet er als Landschaftpfleger in Mitteldeutschland.

Eigenverlag Danny Fränkel

Genehmigte E-Book-Ausgabe No. 1

Alle Rechte vorbehalten bei Danny Fränkel

2. Auflage 2020

ISBN 978-3-00-040597-6

E-Mail: [email protected]

Danny Fränkel

14.000 Kilometer zu Fuß und Huf

durch halb Europa

Die Reisen eines jungen Mannes um den Kampf zum Erhalt von Gesundheit, Umweltbewusstsein und der Suche nach seiner Bestimmung

In Gedenken an

meinem verstorbenen Esel Orpheus, der die Last von meinen Schultern abnahm und ein treuerer Gefährte über viele Jahre hinweg nicht hätte sein können. Dein einem Nebelhorn gleicher Ruf fehlt mir sehr.

Grüne Strecke: Westeuropa-Wanderung

Gelbe Strecke: Südeuropa-Wanderung

Gepunktete Strecken: Öffentliche Verkehrsmittel / Fähre

Vorwort

Ich bin Individualreisender. Die 14.000 Kilometer, deren Abenteuer ich in diesen Reiseberichten schildere, erkundete ich anfangs mit meinem Neunzigliter-Rucksack (Fassung von zwanzig bis fünfundzwanzig Kilogramm), zum Ende der Reisen mit meinem Esel Orpheus. Dabei behielt ich stets klare Sichtweise, was meine Fotoaufnahmen durch Leica- und Zeiss-Kameratechnik untermalen.

Beginnend mit den Vorbereitungen zur ersten Extremwanderung möchte ich Sie entführen in die im Frühjahr prächtig aufkeimenden, bergig bewaldeten Beneluxstaaten, bis es in der Niederlande flach und sandig wird; wo Kanäle und herrlich schattige Kiefernwälder das Land säumen, ebenso wie wilde Strände.

Im obersten England bereisen wir zusammen das malerische Pennine-Mittelgebirge mit Wasserfällen und Schluchten, voller traditioneller Dörfer und Städte.

Gastlichkeit erlebte ich sehr stark in Schottland mit einem bunten Kulturfestival, schottischen Whiskyproblemen, sowie unstetem Wetter und der wilden Schönheit am Loch Lomond, dem größten See Schottlands in den West-Highlands. Hier begegnete ich interessanten und herzlichen Menschen.

Aber nur halb in dieses Land verliebt verschlug es mich auf die teils stark befahrenen Freizeitstraßen Irlands, wo ich dafür erneut freundlichen Menschen begegnete und den atemberaubenden Wicklow-Mointain-Nationalpark durchwanderte.

Über die See kam ich nach Frankreich, erkundete vorerst die zerklüfteten Küsten im Westen, dann das Innere der grün und herbstlich bunten Bretagne, die von tausenden Wasseradern durchzogen wird. Zum Ende der Erkundung Westeuropas folgte ich Jakobswegen durch Feldland, Weingebieten, den hiesigen Kiefernwald um ‚Bordeaux’ bis hin in die atemberaubenden Pyrenäen, die mich mit Ihrer Schönheit und den Gebirgshöhen faszinierten. Leider unterbrach ich hier – wegen im Buch geschilderter Probleme – meine erste Extremwanderung.

Das Reisefieber und die Sehnsucht verflogen nie, zumal mich die Zuschauer meiner Live-Diashows stets ermutigten. Darum brach ich im Februar 2011 erneut auf. Diesmal knapp zwei Jahre lang, um Südeuropa zu erkunden und für mein Publikum intensiver denn je festzuhalten.

Zuerst mit meiner alteingebrachten Ausrüstung genoss ich die andauernd wachsenden Südfrüchte Portugals und erwanderte den Jakobsweg Spaniens in die entgegengesetzte Richtung, wobei ich den oft unangenehmen Touristenstrom und den Straßen mit gesunder Skepsis begegnete. Auf diesem Weg hielt ich alle erdenklich spanischen Landschaften fest: Von Halbwüsten zu Weinbergen und Gebirgen.

Als ich in die Pyrenäen zurückkehrte, bestieg ich sie in Frankreich für sechs Wochen intensiv (die damalige Liebe war über ein Jahr hinweg nie erloschen.), von oft 0 auf 2.600 Höhenmeter, mit wildester Schönheit der Tier- und Gebirgswelt, vereisten Bergkämmen, malerischen Seen und kräftezehrendem Wetter. Nach diesen eineinhalb Monaten ließen meine Knie nach und ich folgte wieder alten Jakobswegen durch Südfrankreich, wo ich intensiv mit den Menschen in Kontakt kam, mehr Freundlichkeit als 2009 in Frankreich erfuhr sowie atemberaubende Landschaften wie das Languedoc- und Westalpen-Gebirge, die künstlerisch anregende Provence und das Leben am Fluss Rhône.

Schließlich gelangte ich in die südliche Schweiz an den Genfer See. Nach Kameraproblemen stattete ich seither immer wieder der Presse einen Besuch ab, was mir so manchen Vorteil beschaffte. Ich folgte Pilgerwegen entlang des Genfer Sees, musste drei Wochen durchweg dreißig bis fünfundreißig Grad Celsius bei stets blechendem Sonnenschein überstehen, und kam auf der ‚Via Francigena’ vom Genfer See in das beweinte Alpengebirge zurück, nach Italien:

Dort erklomm ich das hiesige Mont-Blanc-Massiv (höchster Berg Südeuropas) und marschierte Richtung ‚Rom’ durch das Aosta-Tal, wo ich oft sehr einladende Italiener kennen lernten. Plötzlich musste ich 200 Kilometer durch die flache Poebene, wo neben Reis auch Feigen wuchsen (um nur eine Frucht zu nennen). Dafür hastete ich zwei Wochen ohne Rast durch diese Monotonie und einer Insektenplage, die mir die Zeit zur wahren Hölle machte. Im leicht windigen, anspruchsvolleren Apenninen-Gebirge zweigte ich nahe ‚La Spezia’ an die Mittelmeer-Rivera für gute Fotos ab. Zurück auf dem Pilgerweg quälten mich fünfzig Kilometer am Stück gefährliche Fernstraßen. Danach verließ ich den Weg erneut, ging nach ‚Florenz’ und kehrte zurück in die Apenninen, wo ich auf 800 Höhenmetern fernab von Straßenlärm und Zivilisation zwei Monate auf einem Hof für Kost und Logis arbeitete. Danach marschierte ich im regelrechten Dauerlauf einen Monat durch die malerische Toskana bis nach ‚Rom’, damit ich pünktlich zu meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag im neuen Jahr 2012 erreichte. Leider peinigte mich dadurch eine extreme Knorpelabnutzung im linken Fußgelenk, sodass ich es vier Wochen ausheilen lassen musste. Anschließend stieß eine Wanderbegleiterin aus Jena zu mir, mit der ich den härtesten Winter seit siebenundzwanzig Jahren in Italien erlebte. Wir entkamen der Kälte mit Billigzügen nach Sizilien.

Kaum war der Winter vorbei setzten wir Anfang März 2012 nach Albanien über, wo wir die herzlichsten Begegnungen, aber auch eine große Armut Europas erlebten. Nach den Gebirgserkundungen marschierten wir in die Krise von Griechenland, wo wir durch das Pindosgebirge bis nahe zum Olymp gelangten. Auf der Halbinsel ‚Chalkidiki’ erwarb ich mir dann den Esel Orpheus, der seither mein Gepäck tragen sollte. Nach viel bürokratischen Raufereien (Tierpass, Tragegestell, Schuhe für den Esel) und der Trennung von meiner Begleiterin, marschierten Orpheus und ich wieder gen Heimat.

Über Bulgarien – ein sehr alternatives und armes Land – gelangte wir über den Westbalkan nach Serbien.

Dort wurden wir im ganzen Aufenthalt in beinahe jedem Ort eingeladen. Fernsehteam und Paparazzi filmten uns. Hier erlebte ich eine Mentalität, die mein westliches Denken fast endgültig zerschlug, wo man sich heimisch fühlte – trotz der Sprachbarrieren – und sicherer denn je.

Wir verließen das Land mit Grenzproblemen über Kroatien, wo mir die Hitzewelle von vierzig Grad Celsius während zwei Wochen durchweg die Konzentration raubte.

Illegal gelangten wir nach Slowenien. Hier erlebte ich den Kulturschock der EU wieder und sehnte mich nach der Gastlichkeit Osteuropa zurück.

In Österreich angekommen nahm ich seither stets Kontakt zu Medien auf. Bis zu den Tauern begleiteten uns freundliche Menschen, was sich ab der Grenzüberquerung zu Deutschland und später noch einmal zu Tschechien gegen viele schlecht denkende Menschen ablöste.

Mit Medientrubel gelangten wir an den Grenzen zu Österreich und Tschechien sowie über den Kolonnenweg bis zum 03. Oktober 2012 zur großen Grenzlandwanderung in ‚Hirschberg an der Saale’, wo 400 Teilnehmer den Abschluss dieser zweite Erlebnisreise durch Europa bildeten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

‚WESTEUROPA allein und zu Fuß erkundet’

Kapitel 1

Vorbereitungen und Zweifel zur ersten großen Tour

Europa. Wenn wir den Namen hören, denken wir an nichts Besonderes. Dabei bietet unsere Heimat weitaus mehr, als wir uns vorstellen. Dies habe ich bewiesen: Denn 14.000 Kilometer liegen hinter mir. Ich habe vierundzwanzig europäische Staaten durchwandert, Menschen und Kulturen kennengelernt und viele prägende Eindrücke gewonnen. Auch peinigte mich oft die Einsamkeit. Zudem marschierte ich anfangs mit einem 20-Kilogramm-Rucksack oft 25 Kilometer pro Tag. Warum aber habe ich mir diese Bürde auferlegt?

Fünf Jahre hatte ich in einem abgeschotteten, chemieversetzten und stressigen Produktionsbetrieb gearbeitet. Meine Lebensweise war damals wie die meiner Kollegen: Es waren Träume wie vom schönen Auto und Haus, Freundin, leckerem Essen – bloß dass ich gern in die Natur ging und schrieb: Wie mir erst während meinen Reisen bewusst wurde tat ich das, um mich vom Frust der Arbeit und der Arroganz abzulenken, die mich in unserem westlichen System nie losließ und mich zum ewigen Nachgrübeln brachte.

Im fünften Jahr hatte ich jeden Morgen mit Magenkrämpfen zu kämpfen. Dies war mitunter durch den Stress und stetigen Schichtwechsel eingetreten, da mein Körper keine Ahnung mehr hatte, was sein richtiger Rhythmus war. Man nennt den Magen nicht umsonst das zweite Gehirn. Mir gab er vor dem Ausbruch eines Geschwürs und Magenbluten zu verstehen: ‚Schluss! Ziehe jetzt die Notleine, solang du noch kannst.’ Ließ ich anschließend den Arbeitsvertrag nicht auslaufen, hätte ich heute Magenkrebs oder den Darm als Magenersatz, wäre nur noch ein halbes Wrack, das man dennoch weiterhin in solche Betriebe vermitteln kann. Damit aber war Schluss.

Wie sollte es weitergehen, wird sich jeder fragen? Mein Plan war zu wandern, da es mir nach oder vor der Arbeit stets Befriedigung brachte und mich die Hektik und den lauten Stadtlärm, in der Natur vergessen ließ. Da ich die große Welt nicht kannte, wollte ich mit dem beginnen, wo mir kein Kulturschock drohte: Westeuropa war dafür ideal, und vor allem auch sehenswert, wie Schottland und mehr.

Ich war zudem fasziniert von Ikonen wie Rüdiger Nehberg und anderen Freidenkern. Denn: Wer von uns hat noch nie davon geträumt, alles einfach hinter sich zu lassen, seinen Hausrat zu schultern und loszuziehen? Und seinen eigenen Weg zu bezwingen. Dies war ich im Begriff zu wagen.

Doch kamen rasch die Zweifel: Woher nehme ich das Geld? Gefährde ich mit meinem Ausbruch meine Zukunft, gar meine Gesundheit?

Nach der Entlassung aus meinem Betrieb, in dem ich meinen Facharbeiter zum Holzmechaniker gemeistert und insgesamt fünf Jahre gearbeitet hatte, wurde mir eines klar: Die Türen standen offen. Mit diesem Ansporn, dass ich mein Leben nicht der Ausbeute verdingen wollte, stellten sich die Zweifel als anfängliche Ausreden heraus. Ich war jung, ungebunden und voller Ungeduld. Die Wohnung war schnell gekündigt.

Natürlich musste ich vielerlei vorbereiten. So legte ich mir meine Ausrüstung zu, die ich als Hausrat mit mir tragen würde. Auf dem ‚Rennsteig’-Höhenweg im Thüringer Wald testete ich ein halbes Jahr vor dem Start meinen Neunzigliter-Rucksack, Schlafsack, Zelt, Solarlader und weitere Kleinigkeiten. Mit dieser Ausrüstung hoffte ich, mich größtenteils frei von der Gesellschaft zu bewegen – ohne teure Herbergen, Flaschenwasser oder Steckdosen.

Jede Mußestunde wanderte ich damit. Die Spaziergänge im Wald, von Frischluft und natürlicher Stille umgeben, ließen mich entspannen und von meinen schmerzlichen Magenproblemen ablenken.

Auch sammelte ich Wissen über Essbare Wildpflanzen. Der Naturführer Mike Lenzner aus Blankenberg veranstaltete Exkursionen zu diesem Thema. Von ihm konnte man das verlorene Wissen enthusiastisch aufsaugen wie ein Schwamm.

Nebenbei zog mich mein ehemaliger Arbeitskollege Frank in die analoge Fotografie hinein, damit ich so meine Reise festhalte und später zu Diavorträgen ausweiten konnte. Trotz unseres modernen Zeitalters hat die altmodische Technik zur Digitalen noch viele Vorteile: Die Kameras verschlingen kaum Strom, wiegen nicht viel und erzielen eine deutlichere Tiefenschärfe als bei guten Digitalkameras damals möglich war. Überzeugt legte ich mir einen Qualitäts-Fotoapparat von ‚Leica’ und ‚Zeiss’ zu. Auch besuchte ich viele Diavorträge, um mir entsprechendes Präsentationswissen anzueignen.

Während der Recherche und Routenplanung lernte ich aus einem Survival-Buch und durch den Jugendverein ‚NAJU’ einige Outdoor-Tricks. Ich härtete mich durch Fitness, Wechselduschen und Eisbaden ab. Auch suchte ich Begleiter, die mit mir reisen wollten. Als ich mich mit einer Hand voll getroffen hatte, sagten einige wieder ab. Einzig eine Frau mit Sohn wollte mich zum Anfang begleiten. Ich war optimistisch.

Als mir im Januar 2009 ein Freund eine Website für die Reise erstellte, nahm mein Plan immer deutlicher Form an. Einerseits brannten meine Füße auf den Start. Andererseits fragte ich mich nun: Wo habe ich mich da hineingeritten? Meine Wohnung hatte ich schon gekündigt. Also hielt ich an meinem Plan fest.

Bis über Ostern hinaus übte ich, holte Impfungen ein und schloss mit der Bürokratie (Krankenversicherung und Abmeldung von der Arbeitsagentur) ab.

Obwohl gerade meine Eltern von meiner Reise nicht begeistert waren, gab ich noch ein großes Abschlussessen. Dabei konnte ich sie mit einer Rede und der Erläuterung meines Plans beschwichtigen.

Am 26. April 2009 war es soweit: Unter blühenden Kirschbäumen verabschiedete ich mich von meiner Familie. Doch als auch meine beiden Anfangsbegleiter absagten, wurde ich bewegungslos. Wofür aber hatte ich soviel aufgegeben, ein halbes Leben zerstört? So stieg ich in den Zug. Mein Ziel war ‚Wetzlar’ (bei Frankfurt / Main). Dort hatte ich meinen letzten Traum beim Verlag meines Romans gelassen. Und ersetzte ihn von hier aus durch einen neuen. Es war ein für mich symbolträchtiger Ort, da Wetzlar zugleich Sitz der ‚Carl-Zeiss’- und ‚Leica’-Kameratechnik ist, mit der ich meine Reisen seither neben dem Reisetagebuch festhielt. So marschierte ich los: Für ein ‚neues’ Leben.

Damals war ich erst zweiundzwanzig Jahre alt.

Kapitel 2

Start aus der Mitte Deutschlands

April 2009> Mit sämtlicher Ausrüstung auf dem Rücken wanderte ich schon frühmorgens in ‚Wetzlar’ (Bundesland Hessen) los. Wetzlar ist die ehemalige Reichsstadt Hessens und war Sitz des Reichskammergerichts.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der historischen Altstadt mit dem romanisch-gotischen Dom, den Museen und den restaurierten Fachwerkhäusern. Die Altstadt zieht sich mit Gassen und kleinen Plätzen terrassenförmig zur Lahn und zur alten Lahnbrücke hinab. Stellenweise ist noch eine gut erhaltene Stadtmauer zu sehen, deren Verlauf größtenteils von Parkanlagen gesäumt wird.

Kulturelle Höhepunkte sind die Wetzlarer Festspiele, die ‚Internationalen Gitarrentage Wetzlar’ und die Phantastiktage. Der Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar ist ein Literaturpreis, der seit 1983 jährlich vergeben wird. Kulturelle Einrichtungen sind die Stadthalle mit dem Theatersaal, die Rittal-Arena-Wetzlar mit Konzerten, Sportveranstaltungen und Shows sowie die Phantastische Bibliothek, die weltweit größte öffentlich zugängliche Bibliothek für Science-Fiction-, Fantasy-, Utopisch, Horror-, Phantastik-, Reise- und Abenteuerliteratur sowie Märchen, Sagen und Mythen.

Eine Reihe von Institutionen und Vereinen für Geschichte, Heimat und Brauchtum ist engagiert, Bräuche zu erhalten, Geschichte und Geschichten erlebbar zu machen sowie kulturelle Vielfalt zu schaffen.

Kaum folgte ich dem Fluss ‚Lahn’, keimte meine Umgebung im satten Grün der Mischwälder auf. Genauso offenbarten mir die Schluchten des Tals phänomenale Aussichten.

Dafür hatte ich anfangs noch mit Problemen zu kämpfen: Mir fiel die Umgewöhnung schwer. Der Zwanzigkilogramm-Rucksack scheuerte oft. Zudem marschierte ich oft acht bis zehn Stunden pro Tag. Auch die Orientierung auf Brot, Haferflocken und Wildpflanzen fiel mir anfangs schwer. Ebenso bürstete ich an allwöchentlichen Ruhetagen meine Wäsche in Fließgewässern. Mit innerer Ausdauer und den Kompromissen gewöhnte ich mich rasch daran.

Mein Trinkwasser bezog ich seither mithilfe eines Filters aus Bächen und Rinnsalen; oder zur Not aus Wasserleitungen der Friedhöfe. Ich lud meine Akkus (für Stirnlampe, Handy und den Kamera-Blitz) per Solar auf. Allein in Deutschland bestand meine Möglichkeit, noch in Schutz- oder Grillhütten an den Seiten der Wanderwege zu schlafen. In letzteren kochte ich mir ab und zu Nudeln und Tee am Lagerfeuer.

Trotz der einschneidenden Schluchten der Flüsse wurde der mühsame Aufstieg oft durch Highlights (wie die Aussicht oder bunte Eidechsen) belohnt. Jedoch verlief ich mich häufig. Neben mangelnden Kartendetails (Maßstab 1:50.000) fehlten auch manchmal die Wegmarkierungen. Diese waren verwaschen oder verwuchert. Allein mit Kompass und Logik fand ich meist auf meine Route zurück.

In ‚Koblenz’ (Rheinland-Pfalz) ärgerte ich mich dafür stark mit der Post: Meine Eltern hatten mir Zusatzausrüstung (Regenhose etc.) dorthin geschickt. Frech sagte man mir am Schalter: „Es werden neuerdings nur noch Briefe postgelagert. Ihr Päckchen ging zurück.“ Frustriert und ohne Paket verließ ich die Stadt.

So wechselte ich meine Strecke auf die Weinberge des ‚Mosel’-Verlaufs. Das Grün war dafür faden Reben gewichen. Auch regnete es nun ständig. Mich übermannte eine innere Melancholie: Neben dem Frust musste ich alles Praktische ‚allein’ machen. Jeden Abend wollte ich eine Schutzhütte erreichen. Zudem zehrten das Rucksackgewicht und der Marsch an meinen Kräften.

Als Ablenkung schnitzte ich einen Indianerkopf als Geburtstagsgeschenk für meine Schwester, was mir eine gut einzentimeter tiefe Schnittwunde in den Finger bescherte. Durch die Wildpflanzen verheilte diese dagegen wieder sehr gut.

In einer Buchhandlung ‚Traben-Trarbachs’ mit ‚Hermes’-Paketdienst glückte dann die Paketannahme. Eine kuriose Begegnung der Handlung waren die Betreiberin Conny mit ihrem Labradorhund Paul: ‚Beide’ war Vegetarier. Die Unterhaltung mit einer Frau, die meinen Ausstieg (unter wenigen) verstand, brachte mir neuen Auftrieb zum Weiterlaufen.

Etwas vom Regen durchweicht, erreichte ich als letzte große Deutschlandetappe die Römerstadt ‚Trier’. Die Stadt wurde vor mehr als 2.000 Jahren unter dem Namen ‚Augusta Treverorum’ (ab der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts Treveris) gegründet und beansprucht den Titel der ältesten Stadt Deutschlands für sich. Trier beruft sich hierbei auf die längste Geschichte als bereits von den Römern anerkannte Stadt.

Die Römischen Baudenkmäler in Trier – bestehend aus Amphitheater, Barbarathermen, Kaiserthermen, Konstantinbasilika, Porta Nigra, Römerbrücke, Igeler Säule, Dom sowie die Liebfrauenkirche – zählen seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Dort besuchte ich im Sonnenschein einige Sehenswürdigkeiten wie die Kaisertherme, bevor ich das sich nördlich erhebende Rotsandsteingebirge erklomm. Darin waren oft Höhlen eingemeißelt, die ich ohne Rucksack erklomm und bestaunte.

Wenige Tage später jedoch verlangte plötzlich meine Krankenversicherung Rückzahlungen im dreistelligen Bereich. Ich stand kurz vor der Luxemburgischen Grenze. Und Dank der Nachricht auch davor, abzubrechen. Bloß hatte ich zu viel für diese Reise aufgegeben. Ich ließ meinen jetzigen Alltag darum lieber von der Angst bestimmen, als zum Rückzug.

Nach ‚Wallendorf’ betrat ich die Brücke zu Luxemburg über den Fluss ‚Sauer’. Hierauf schmunzelte ich nur: „Ein großer Schritt für mich, ein kleiner für die Menschheit.“

Abends schließlich lauschte ich dem vielfältigsten Zwitschern der Vögel. Das sollte mir kein Amt streitig machen.

Kapitel 3

Einsam in Luxemburg

Mai 2009> Bevor ich die deutsch-luxemburgische Grenze überschritt, fielen mir bereits die gelben Nummernschilder der Fahrzeuge auf. Ohne Zollkontrollen (wie in der ganzen EU) konnte ich ohne Probleme – etwas aufgeregt – das kleine Land beschreiten. Rasch änderte sich die Kultur: Die Sprachen variierten nun in Deutsch, Französisch (was von den meisten gesprochen wurde) und Letzeburgisch. Somit fiel mir auch die Kommunikation schwerer.

Ich folgte im oberen Luxemburgkreis ‚Diekirch’ dem Fluss ‚Sauer’, der sich mit verschiedensten Windungsformen und Schluchten von Ost nach West erstreckt und in die Mosel mündet.

Warum ich hauptsächlich in Gewässergegend marschierte war simpel: Von den einmündenden Bächen filterte ich genießbares und sauberes Trinkwasser, gerade an Rasttagen. Zudem wuchsen dort die häufigsten Wildpflanzen; im Frühjahr nun in üppigster Pracht.

Der Nachteil von eingeschnittenen Flusstälern ist, dass sie sich nicht richtig erwärmen. So schlug ich mein Lager meist an ebenen, hohen Kamm-Abschnitten auf. Der Luxus der vor Unwetter bewahrenden Schutzhütten verschwand nach dem Grenzübertritt. Leider auch für den größten Teil meiner Reise.

Seither baute ich jeden Abend und gut im gleichfarbigen Walddickicht versteckt mein Zelt auf, was mir anfangs einige Probleme verursachte. Mit der Zeit kehrte auch in diese Umstellung Routine ein. Zudem konnte ich mich nun schier überall aufbauen, statt die tägliche Distanz zu einer festen Schutzhütte einzuhalten, was mich noch etwas freier machte.

Dank der essbaren Wildpflanzen, dem Zelten und der Eigenreparatur verschlissener Sachen gab ich pro Woche anfangs zwanzig Euro aus. Ich lebte genügsam, und es reichte mir. Mein chronisches Magenproblem (Gastritis), das ich in zwei Jahren mit Medikamenten nicht bekämpfen konnte, schien sich durch die Inhaltsstoffe der Pflanzen langsam aufzulösen. Ich war erstaunt.

Eine kräftezehrende Hitzeperiode bescherte mir in Luxemburg dafür oft einen roten Kopf, wo nur schattige Pausen halfen. Auch kühlte ich mich oft in der ‚Sauer’ ab.

Plötzlich brachte mich eine Problem des nördlichen Großherzogtums zum schwitzen: Sämtliche Bäcker, Geschäfte und Telefonzellen fixierten sich in den Großstädten, die oft vierzig Kilometer voneinander entfernt liegen. So musste ich mir in ‚Ettelbrück’ nach vielen Umwegen mehrere Kilogramm Brotvorrat im Rucksack anstauen.

Dieses Gebiet gilt neben den Städten Luxemburg und Esch an der Alzette als dritter Entwicklungspol des Großherzogtums. Bei Ettelbrück fließen die Flüsse Alzette, Sauer und Wark zusammen.

Ende der 1990er Jahre wurde in Ettelbrück ein Zentrum für Künste ‚Centre des Arts Pluriels Edouard Juncker’ eröffnet, in denen Theater oder Konzerte abgehalten werden.

Das bedeutendste Museum ist das ‚Musée Mémorial Général Patton’. Es behandelt den Zweiten Weltkrieg mit dem Schwerpunkt auf General George S. Patton, der die Ardennenoffensive entscheidend geprägt hat und den die Stadt Ettelbrück als Kriegshelden verehrt. An der nördlichen Ausfahrt der Stadt befindet sich ein Denkmal zu Ehren des Generals, der die Stadt jedoch niemals betreten hat.

Durch die Überlastung und steigende Einsamkeit meiner Wanderung peinigten mich stetig deutliche Zweifel daran. Hinzu kam die Krankenversicherungs-Rückzahlung, die ich permanent ablehnte.

Einige Ruhetage im vor Hitze knackenden Wald halfen mir, etwas abzuschalten. Dort amüsierten mich sogar kleine Winzigkeiten, wie sich abseilende Raupen. Zudem lenkte ich mich mit Lesen und dem Schreiben an einem Romanmanuskript namens ‚Soladum’ ab, das neben dem Reisetagebuch seither zur Abendordnung gehörte. Mittlerweile ist der Roman fertig und steht als EBook bereit.

Dennoch fühlte ich mich allmählich überfordert mit bereits beschriebenen Problemen. Ich verschlang sogar vor Frust einen ganzen Leib Brot von meiner Ration auf einmal.

Dann, kurz vor meinem zweiten Grenzübertritt, traf ich eine Jung-Pfadfindergruppe. Zu den drei Naturführern gesellte ich mich rasch, wobei meine Melancholie etwas verflog. Außerdem konnte ich einige Worte Deutsch mit ihnen wechseln. Die Kinder waren derart unerzogen, dass einige aus Langeweile mit dem Messer in mehrere Bäume stachen. Nach dem gemeinsamen Aufräumen ihres Lagerfeuers verabschiedeten sie sich.

Wieder war ich allein. Vielleicht, so hoffte ich, fand ich nach der belgischen Grenze endlich einen Wanderbegleiter. Die Begegnung mit den Pfadfindern gab mir neuen Auftrieb.

Kapitel 4

Zweigeteiltes Belgien

Mai 2009> Weiterhin war ich dem Fluss ‚Sauer’ gefolgt, bis ich in ‚Martelange’ (Provinz Luxemburg) belgisches Terrain erreichte. Erstaunt war ich, als ich einen Fünf-Euroschein auf der Straße fand und mir plötzlich eine Anwohnerin Unmengen von Essen und sogar ein mich beschützendes Christenkreuz als Anhänger schenkte. Im so genannten Wallonien sprechen die Leute vorwiegend Französisch.

Allmählich beseitigte ich meine Melancholie mit mehreren Rastpausen und Fotos am Tag, sowie allmorgendlicher und -abendlicher Gymnastik. So fühlte ich mich nicht bloß körperlich, sondern auch geistig gestärkt. Ich gewöhnte mich endlich an das Rucksackgewicht, fand mich damit ab. Denn es war mein einziger und gesamter Hausrat dieser Reise.

Als ich dann einem Fernwanderweg nach Norden entlang marschierte, stieß ich auf den Fluss ‚Lesse’. Zur frühen Stunde ließen mich plötzlich Rufe innehalten: Neben mir paddelten hunderte Kajakfahrer vorbei. Mir kam die Idee zur Abwechslung: Ich hielt Ausschau ... bis ich ein gekentertes, herrenloses Kajak auf der anderen Seite entdeckte. Mit Geduld und einigem Zureden von Kajakern, war das noch heile Boot, nach einer Stunde im Fluss, für kurze Zeit mein. Mit kräftigen Armen paddelte ich, mit dem Rucksack als nutzlosen zweiten Mann, zehn Kilometer die Strömung hinab. Eine Kaskade überwand ich mit der Angst des Kenterns und dem Verlust meines Rucksacks im Fluss. Vor der zweiten Kaskade gab ich es auf und marschierte wieder zu Land weiter.

Nun wanderte ich nach ‚Dinant’ (Provinz Namur), dem Fluss ‚Maas’ entlang. Dort sprach mich plötzlich ein schwuler Friseur an, der mich zur Nacht einlud. Ich lehnte dankend ab und suchte mir ein Fleckchen auf einer Anhöhe im Wald.

Da leider ein in den Kopf gebranntes Ziel außerhalb meiner Route lag, bestieg ich die Bahn in die Hauptstadt ‚Brüssel’, den Sitz der EU und der Nato. Dort einten sich die Sprachen Französisch und Plattdeutsch, womit auch der Sprachenstreit Belgiens entstanden war. Hier besichtigte ich neben Kirchen und Parks die prächtige Basilika im nördlichen Stadtzentrum und andere Höhepunkte. Dennoch störte mich der allgemein riskante Fahrstil und die verschwenderische Lebensweise der Belgier. Überall türmten sich Müllsäcke. So verließ ich die Stadt und trat im flandrischen ‚Leuven’ (Provinz Brabant) in Richtung Nordosten.

Seitdem sprachen mich die Belgier in niederländischem Plattdeutsch an. Die grüne Vegetation veränderte sich nun zu Mischwäldern, Heide und Sandböden. Plötzlich prunkten teure Häuser in den Orten. Auch wurde die Lagersuche nicht mehr einfach, da vieles nun sichtlich privat und umzäunt war. Mir fiel das Wasserfiltern immer schwerer, da viele Bäche verschmutzt waren. Selbst auf Friedhöfen, wo ich auf Leitungswasser hoffte, fehlten die Hähne: Sämtlicher Grabschmuck bestand aus Ornamenten. Meist half nur die Anfrage bei Anwohnern, die es mir meist freundlich gewährten.

Um dem täglichen Trott wieder Abwechslung entgegen zu spielen, fragte ich in der Nähe von ‚Balen’ (Provinz Limburg) zwei Pferdekutscher, ob sie mich mitnehmen würden. Nicht nur, dass ich bei Jo und Pierre aufsteigen durfte; sie luden mich sogar bei Jos Familie zum Essen ein. Von einigen Hausgebräuchen, wie Kupfermünzen gegen Kobolde, hinweg zu Kartenbetrachtungen und kleinen Reparaturen, boten sie mir sogar den Heuboden zur Übernachtung an. Am Folgemorgen verabschiedete ich mich überaus dankbar und marschierte weiter.

Mich plagte einige Tage darauf lästiger Durchfall, der sich zum Glück ohne ärztliche Hilfe wieder löste. Sämtliche kleinen Leiden konnte ich auf meinen gesamten Touren ohne Arzt lösen, zumal ich stets von der Angst auf Rückzahlungen durch die deutsche Pflicht-Krankenversicherung geplagt wurde. Die zuerst angeprangerten Rückzahlungen stellten sich in Deutschland als bürokratischer Irrtum heraus, da ich mich bis zu meinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr noch über die Familie versichern konnte. Somit war dieses Problem erst einmal aus der Welt geschafft.

Zielstrebig erreichte ich die Stadt ‚Lommel’ an der Nordgrenze. Hier änderten sich erneut und deutlich die Kulturen: Mitten im Reservoir ‚Sahara’ präsentierte sich mir ein sonniger Anblick von wehendem Sand, blau schimmernden Teichen und schnatternden Vögeln. Dieser Anblick setzte meiner Vorfreude auf die Niederlande nichts mehr entgegen.

Kapitel 5

Der Sand der Niederlande

Juni 2009> In der Niederlande marschierte ich nun westlich an ‚Eindhoven’ (Provinz Noord-Brabant) vorbei.

Auf den vorwiegend sandigen Wegen rutschte mein Stiefelprofil oft, sodass ich mühsam vorankam. Neben dem vielen Sand aber entdeckte ich morastige Seen, Flüsse und Kanäle, auf denen das Leben lauthals schnatterte. Aber auch mächtige Windmühlen (die als umgebaute Restaurants die Flügel nur noch zur Dekoration drehen ließen), Bauernhöfe (mit viel Maschinerie) und Agrarfelder bestimmten die Landschaft. In den Orten prunkten meist stark umzäunte Villen oder auch sichtlich private Schlösser, die ich nur von Außen betrachten durfte.

Da durch die nährstoffarme und dominierende Kiefern- und Heidelandschaft wenig essbare Wildpflanzen wuchsen, glänzten dafür saftig blaue und süße Heidelbeeren am Wegesrand. Verhungern sollte ich also nicht, obwohl das Pflücken der kleinen Beeren zeitraubend war.

Alsbald führten die Freizeit- und Radwege an oft stark befahrenen Straßenrändern entlang. Darum versuchte ich mich, vor Frust durch die knapp vorbeirauschenden Raser, von den Wegen zu entfernen: Indem ich auf Feldern nach Arbeit fragte. Größtenteils schlug dies fehl und ich fragte mich, warum. Bis ich erkannte, dass die Hofproduktion auf Masse ‚modernisiert’ und von zwei bis drei Leuten bewältigt werden konnte.

Dafür fiel mir hier die Kommunikation durch das Plattdeutsch (dutsch) wieder leichter. Auch, wenn ich nur langsam und deutlich reden musste. Als mich so auch ein Rentnerpaar auf ihr kleines Segelschiff zum Mittag einlud, mundete mir neben der Gastlichkeit ihr Käse so sehr, dass ich glaubte, das beste in meinem Leben gegessen zu haben. In Wahrheit hatten sich meine Geschmacksnerven nur von der stark aromatisierten Konsumnahrung erholt, wodurch seither jedes Gericht intensiver und köstlicher denn je schmeckte. Darum begann ich auch langsamer und genüsslicher zu essen, wenn es auch nur Willdpflanzenbrot war.

Immer noch fasziniert von diesem Phänomen besorgte ich mir in ‚Leerdam’ (Provinz Zuid-Holland) einen Kilo des besagten Käses. Die Stücke lagen mir derart schwer im Bauch, dass ich nach einer Woche froh war, ihn verbraucht zu haben.

Schließlich prallte die Hitze wochenlang auf meine Haut. Ich kam zum Glück in das riesige Utrechter Waldgebiet in der Mitte des Landes. Trotz des Schattens blieb es aber schweißtreibend heiß. Mit der Zeit und vielen Schattenpausen gewöhnte sich meine Haut an die stechende Sonne. So brauchte ich nicht einmal mehr Sonnenmilch, da meine Haut durch die langsame Gewöhnung selbst resistent gegen die UV-Strahlung geworden war.

Gegen den vom Schweiß durchnässten Rücken half mir: So oft wie möglich im Wasser abkühlen, was in der Niederlande schwer war. Das Wasser hier ist derart dreckig (von hoher Agrarwirtschaft), dass ich manchmal verzweifelt nach etwas anderem suchte.

In der Nähe der Stadt ‚Doorn’ (Provinz Utrecht) kam ich wieder auf die Straßenwege zurück. Dafür erspähte ich eine Reihe von prächtigen Schlossanwesen, die aber größtenteils unbetretbar waren. Hier stand das ‚Haus Doorn’, ein kleines Schloss, das seit 1920 der Wohnsitz des exilierten deutschen Kaisers Wilhelm II. war.

Bevor mich die Melancholie (Dank Hitze, Straßenlärm und klebendem Schweiß) wieder ergriff, begegnete ich in der Provinz Noord-Holland vielen gesprächigen Menschen: Zum einen interessierte Radfahrer, eigenartige Hippiefrauen (die von Obama, dem Grenzfall Deutschlands und – wohl vom Haschisch zu viel – vom „mit dem Rad ins Wasser springen“ redete) oder auch Nordicwalker, für die ich auch eine Rast zum Plausch einlegte. Viele belobigten mich, dass ich so der malträtierten Natur (durch weniger Ansprüche und Konsum) half; und gaben mir noch sehenswerte Tipps ihrer Region.

Außerdem hatte sich unverhofft ein deutscher Begleitinteressent gemeldet, der in England einen Monat mit mir wandern wollte. Für ihn stand es angeblich fest, das Ticket hole er sich bald. Darum ließ ich sämtliche einst vorbestellte Wanderkarten und weitere Ausrüstung nach ‚Amsterdam’ schicken, wo ich mit Müh hinein marschierte. In einem Vorpark musste ich spätabends ein verstecktes Lager suchen. Ein eigenartiger, deutschsprechender Mann wies mich zwar zu einem guten Platz, wo die Parkwächter nicht hinsehen würden (FKK-Zone am Teich); dennoch traute ich ihm nicht und versteckte mich gut. Mir geschah nichts.

Erwartungsvoll betrat ich Anfang Juli die niederländische Hauptstadt, die von Kanälen nur so durchzogen war. Auch freute ich mich auf die Parks und angeblich schönen Frauen. ‚Amsterdam’ liegt in der Provinz Nordholland, an der Mündung der Amstel und des Jsselmeeres; ist durch den Noordzeekanaal mit der Nordsee verbunden und durch die zahlreichen Grachten weltberühmt.

Zum anderen wurden in Amsterdam die Häuser früher auf Holzpfählen gebaut. Diese sind im Laufe der Jahrhunderte langsam vermodert. Daher machen die historischen Stadtteile Amsterdams einen leicht „schiefen“ oder „verzerrten“ Eindruck. Amsterdam steht auf rund fünf Millionen Holzpfählen, die wegen des feuchten, sandigen Untergrundes notwendig sind. Heute werden wegen längerer Haltbarkeit, einfacherer Baumethoden und größerer Tiefe Betonpfähle verwendet. Der Hauptbahnhof steht auf rund 8.600 Pfählen; der Königliche Palast auf rund 13.659 Pfählen.

Die Stadt ist berühmt durch die vielen Gärten und Parks, Sakralbauten, Museen, Konzertsäle, Theater, Märkte und dem Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds.

Rasch fiel mir auf, wie teuer doch ‚Amsterdam’ war. Gerade die Herberge war überteuer: zwei Waschmaschinen für 500 Gäste war das beste Beispiel dafür. Dennoch wollte ich hier einige Tage rasten und auf meinen Begleiter warten, bevor ich mich unerwarteten Konflikten stellen musste.

Kapitel 6

Planlos durch niederländische Dünen

Juli 2009> In ‚Amsterdam’ kämpfte ich mich nun ins Zentrum zur Post durch. Die Straßen und Gassen waren von Menschenmassen und unübersichtlich aufgebauschten Geschäften samt Musikanlockung eingequetscht. Am Postschalter nahm ich ‚tatsächlich’ ein Postlagernd-Paket meiner Eltern an, was in Deutschland nie funktioniert hätte.

Bevor ich am Abend die Englandkarten darin betrachten wollte, teilte mir plötzlich mein Begleitinteressent wie nebenbei mit, dass sich sein Urlaub verschoben hatte. Danach: Funkstille. Erneut hatte jemand die Rute eingezogen. Zu allem Trotz behandelten mich die Einheimischen als Deutschen wie den widerwärtigsten Ausländer.

Aufgelöst und planlos schlenderte ich durch den von Cannabis süchtigen Jugendlichen besetzten Herbergspark und verbrachte unangenehm die Nacht mit laut schnarchenden Brasilianern im Zimmer. Meine Gedanken rasten.

Am nächsten Tag verließ ich unverhofft über einige Bordellgassen Amsterdam. Einzig durch den ‚wilden’ Hinweis eines Ausrüstungsberaters in einem Laden folgte ich dem Ruf der Möwen zum Nordseestrand bei ‚Haarlem’. Die peitschende Strömung und der leicht kühlende Wind lenkten mich etwas ab, sowie ein Gespräch mit einem Paar am Strand. Sie klärten mich auf, dass die meisten Niederländer die Deutschen (wegen Kriegsgeschichten der Normandie-Besetzung) nicht gerade mögen; und ebenso ungern Deutsch oder Englisch sprechen, obwohl sie dies können. Dafür seien einige derart sprachbegabt, dass sie Unmengen von Filmen synchronsprechen.

Abends, als die meisten Strandanbeter gegangen waren, zeigte plötzlich ein Wachmann auf mein Zelt. Meine Muße verflog mit den Worten: „Sie dürfen hier über Nacht feiern, aber nicht schlafen“, war seine Drohung, die er mehrfach wiederholte. Für das Grundbedürfnis des Menschen soll man also in teure Hotels wechseln? Für oftmals Dreck verursachende Partys am Strand dafür nicht? Ich fragte mich immer mehr, in welch unnatürlicher Gesellschaft wir lebten. Ich baute also mein Zelt ab und biwakierte auf einer Düne.

Vom rutschigen Sandmarsch die Nase voll, driftete ich ins Landesinnere und ein grasiges Dünengebiet ab, Richtung Südwesten. Hier kam kaum ein Strandtourist her. Hier war ich umgeben von Einsamkeit, die der rauschende Wind bestärkte. Und plötzlich begegneten mir hier frei umher flitzende Kaninchen und sogar Damhirsche, die mitten am Tag herum grasten. Obwohl ich in dieser unfruchtbar wirkenden Einöde kaum mit Leben gerechnet hatte, faszinierte mich diese wilde Schönheit, wodurch ich einige Rasttage hier einlegte (dabei musste ich mein ach so teures Zelt derart umbauen und die Fliegengitter darin umwechseln, da es bereits in Deutschland im Innern zu schimmeln begann).

Beim Weitermarsch befiel mich plötzlich ein permanenter Fersenschmerz, der sich bis in die Wade zog. Dann begriff ich wie durch einen Instinkt, dass es an meinen seit ‚Amsterdam’ vernachlässigten Streckübungen lag, die ich sofort wieder einlegte.

In einem Wasserreservoir kurz vor ‚Den Haag’ (Provinz Zuid-Holland) breitete ich für eine Woche mein Lager aus, nahm meine Gymnastik intensiv wieder auf, kochte, las und versuchte eine Lösung für meinen Weitermarsch zu finden. Denn ich hatte meinen Verwandten versprochen, nicht ohne Begleiter nach England überzusetzen. Ich war in einer Zwickmühle. Sollte ich diese Reise, für die ich derart viel geopfert hatte, einfach abbrechen? Wegen der großen Versprechen feiger Interessenten? Sollte das also der Endpunkt meiner Westeuropawanderung sein und ich meine Leben in der Massenindustrie fristen?

Ich bewältigte anschließend einen Stadtgang in ‚Den Haag’. Es ist der Parlaments- und Regierungssitz der Niederlande und die Hauptstadt der Provinz Südholland. Seit 1831 ist es die Residenz des Königshauses. Den Haag ist die drittgrößte Stadt der Niederlande.

Es bietet Besuchern vordergründig den Friedenspalast, eine Miniaturstadt namens Madurodam, ein Foltermuseum, das Alte Rathaus, eine bedeutende Sammlung niederländischer und französischer Werke sowie die seit dem vierzehnten Jahrhundert existierende Stadtkirche Grote Kerk.

Ich entschied mich, nach ‚Rotterdam’ zu marschieren. In der Nähe stark verbreiteter Schwerindustrie am ‚Europort’ löste ich am Hafen ein Ticket, das den Verlauf der nächsten fünf Monate bestimmen sollte.

Als ich damit am 21. Juli 2009 mit der Fähre in englische See stach, beschwichtigte ich meine Familie damit, dass ich seither jeden zweiten Tag eine Lage-Nachricht via Handy an meine Schwester sandte. So konnten sie sich alle beruhigen.

Und als würde meine Entscheidung belohnt, gab mir mein englischer Kabinengenosse Neil (Deutschlehrer und Wanderführer) nützliche Tipps auf meinen Karten, die meine weitere Wanderung in ganz Großbritannien beeinflussten.

Kapitel 7

Englands Wanderpfade

Juli 2009> Über Nacht waren wir mit der Fähre über die Nordsee gesetzt, um frühmorgens an der Ostküste in ‚Kingston upon Hull’ (Grafschaft Humberside) anzulegen. Im Jahre 1299 wurde die Stadt durch Eduard I. nach Kings Town benannt. Damals war Hull eine Minderstadt, besaß einen für das Militär wichtigen Hafen und war Zentrum des Handels, der Fischerei, des Walfangs und der Industrie. Hull war zudem ein früher Schauplatz der englischen Bürgerkriege. Im achtzehnten Jahrhundert war die Stadt durch den Parlamentarier William Wilberforce Schauplatz der Ereignisse, die zur Aufhebung des Sklavenhandels in Großbritannien führten.

Die Stadt besaß bereits 1902 ein eigenes Fernsprechsystem sowie Telefonzellen und war damit einzigartig im Vereinigten Königreich.

Hull hat keinen besonders guten Ruf in England. Dies gibt der Spruch „Hull is dull“ (Hull ist öde) wieder. Es hat aber auch den Ruf „tough guys" (harte Kerle) hervorzubringen.

Im ausgedehnten Museumsviertel von Hull befinden sich unter anderem das ‚Wilberforce House’, das ‚Hull and East Riding Museum’, die ‚Ferens Art Gallery’, das ‚Maritime Museum’ und das ‚Streetlife and Transport Museum’. Ebenfalls sehenswert ist die Kunstsammlung der Universität Hull. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die ‚Queens Gardens’, ‚The Deep’ – ein Meeresaquarium, das sich als das weltweit einzige Submarium bezeichnet und um einen riesigen Aquariumtank gebaut ist.

Mit den Tipps meines Kabinengenossen Neil brach ich in Richtung Nordwesten auf. Bei der Bank tauschte ich noch Euro in britische Pfund um. Rasch gewöhnte ich mich auf der Fahrbahn an den allgemeinen Linksverkehr der Kraftfahrzeuge.

Hier fand ich die Wälder, Berge und Wanderwege wieder, die ich in den Niederlanden vermisst hatte. Dafür prallten schlagartig neue Eindrücke auf mich ein: Die Pfade waren mit Schwenktoren abgegrenzt, um freilaufendes Vieh in den Weiden nicht ausbrechen zu lassen. Diese Tiere griffen nie an, da sie Wanderer scheinbar gewohnt waren. Das heimischste Rind (mit zottelig langem und braunem Fell) ist der ‚Scottisch Highlander’. Auch Unmengen von freilaufenden, mit Farbflecken markierten Schafen traf ich täglich an.

Aber bestätigte sich auch ein permanent rascher Wetterwechsel von Wolken, Sonne, Nebel und Regen (oft innerhalb einer halben Stunde), was meine Wäschetage auf der Insel erschwerten. Dafür erkannte ich in den Briten eine ausgeprägte Gastfreundlichkeit. Viele sprachen mich interessiert an. Überall auf den Feldern reiften Ende Juli Gemüse und Früchte im Überfluss, wie Kartoffeln oder Mohrrüben.

Gut bepackt kreuzte ich nun Pfade wie den Yorkshire-Wolds-Way, den Calkland-Way, Centenary-Way und Cleveland-Way. Zwischendurch folgten, einzig an einem Tag, eine Häufung von Höhepunkten bei ‚Coneysthorpe’ (Grafschaft North Yorkshire): Mit einem prächtigem Schloss, Mausoleum und einem Tempel, die für die Filmindustrie alle privat besetzt waren.

Ständig gaben mir heimische Wanderer Tipps, die meine Planung weiterformten.

Da sich die Wege leider oft in der Heide verliefen und ich ständig stolperte oder mich verhedderte, verlief ich mich zudem einmal ohne jede Orientierung. Wie es der Zufall wollte entdeckte ich mitten im Nirgendwo den Vogelkundler David in einer nahen Steinmulde im Boden sitzen. Er sah mich durchs Fernglas, stand auf und lächelte. Ich lächelte zurück über diesen kuriosen Zufall. Er wies mir, stark interessiert an meiner Reise, den richtigen Weg, auf dem er mich einen Teil begleitete.

Daraufhin trat ich auf den größeren Weg von ‚Coast to Coast’ – mit vielen Feldern, aber kaum Wald, da dieser zumeist abgeholzt war. Er wirkte sehr touristisch, aber kaum sehenswert. Dafür gelang mir bei der lichten Umgebung, dass meine ständig nassen Klamotten und auch meine teure Kameraausrüstung endlich trockneten.

Dafür wechselte ich die Wege hinter ‚Richmond’ wieder in Wald und Berge des ‚Yorkshire’-Nationalparks: Zum Hauptpfad des ‚Pennines-Ways’, der sich insgesamt 460 Kilometer durch das Pennine-Mittelgebirge bis hinauf in die schottischen Uplands faltet. Ich stieß selbst erst ab ‚Bowes’, dem Mittelpunt dieses Weges, auf ihn. Darauf wurden die Berge und lila blühende Heide, wie auch braune Morastflüsse zum Augenmerk. Dennoch barg der Weg kleine Herausforderungen, da der Pfad (oft eher eine Trampelspur) durch schlammiges Gras, und bergauf und -ab führte. Oft halfen mir große Steinmarkierungen, mich nicht zu verlaufen. Zum Glück schenkte mir unverhofft der Wanderer Jim seine nicht mehr benötigte Wanderkarte, die er angeblich ins Feuer geworfen hätte.

Somit wurde ich am Fluss ‚Tees’ bei ‚Middelton’ von der reißenden Strömung gefesselt. Bis der Fluss als ‚High-Force’-Wasserfall in die Schlucht donnerte. Ich sollte noch mehr staunen.