6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ab edition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

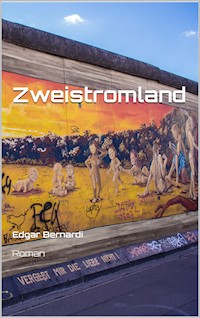

Zwei Zwillingsbrüder verlieren sich als Fünfjährige in den Wirren des verheerenden Bombenangriffs am 13. Februar 1945 in Dresden. Oswald, kurz nach seinem Bruder geboren, wächst im Osten an der Elbe auf. Erst nach dem Fall der Mauer trifft er seinen Bruder Werner wieder, der seit der Flucht mit dem Vater am Rhein im Westen lebt. Stimmen und Bewegungen bleiben identisch. Die kurze gemeinsame Kindheit und der Erfolg beider Brüder als Computerexperten diesseits und jenseits der Zonengrenze schaffen jedoch keine Verbundenheit. Oswald fühlt sich als Wendeverlierer, der nichts aus der von den Westdeutschen als Unrechtsstaat abgestempelten „DDR“ gutheißen darf, der unaufhörlich seine Identität im wiedervereinten Deutschland sucht. Als konformer Anhänger des sozialistischen Systems verzweifelt er an der Wendekunst seines Mentors, Genosse Helmut. Sein nach Grenzöffnung siebenundzwanzigjähriger Sohn Sven hat keine Beziehung zum DDR-Staat. Verbote und die ewige Einkesselung schüren seinen Hass als Jugendlicher, er driftet in die rechtsradikale Szene ab. Svens Generation lechzt nach Freiheit und giert nach allem Westlichen, das durch Mauer und Stacheldraht dringt. Oswalds gesteigerte Ohnmacht, als Jüngerer gegenüber seinem Bruder, als Systemtreuer gegenüber einem gescheiterten Staat und dem Gefühl, als Ostdeutscher gegenüber den „Besserwessis“ zu kurz gekommen zu sein, lässt ihn an der Realität verzweifeln. Analog zum Kinderspiel Westen entwickelt er ein Computerspiel mit Mauer, Grenzkontrolle und Schießbefehl, das er an fiktiven Flüchtlingen testet. Aus dieser virtuellen Welt sucht er den Weg zurück in die reale.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Das Buch

Zwei Zwillingsbrüder verlieren sich als Fünfjährige in den Wirren des verheerenden Bombenangriffs im Februar 1945 in Dresden. Oswald wächst im Osten an der Elbe auf. Erst nach dem Fall der Mauer trifft er seinen Bruder Werner wieder, der seit der Flucht mit dem Vater am Rhein im Westen lebt. Die kurze gemeinsame Kindheit und der Erfolg beider Brüder als Computerexperten diesseits und jenseits der Zonengrenze schaffen jedoch keine Verbundenheit. Oswald fühlt sich als Wendeverlierer, der unaufhörlich seine Identität im wiedervereinten Deutschland sucht.

Sein Sohn Sven hat keine Beziehung zum DDR-Staat. Verbote und die ewige Einkesselung schüren seinen Hass als Jugendlicher, er driftet in die rechtsradikale Szene ab. Oswalds gesteigerte Ohnmacht, als Jüngerer gegenüber seinem Bruder, als Systemtreuer gegenüber einem gescheiterten Staat und dem Gefühl, als Ostdeutscher gegenüber den „Besserwessis“ zu kurz gekommen zu sein, lässt ihn an der Realität verzweifeln. Er entwickelt ein Computerspiel mit Mauer, Grenzkontrolle und Schießbefehl, das er an fiktiven Flüchtlingen testet. Aus dieser virtuellen Welt sucht er den Weg zurück in die reale.

Zweistromland erzählt vom Trauma der deutschen Vergangenheit, das stärker denn je in die Gegenwart wirkt. Es entwickelt sich zum Identitätsverlust der Ostdeutschen, die sich mit dem übergestülpten Beitritt ihres Landes zur BRD noch immer nicht in einem vereinten Deutschland wiederfinden.

Der Autor

Edgar Bernardi, beobachtender Physiker, versteht sich als emotionaler statt kopf-gesteuerter Naturwissenschaftler. Er will nicht nur verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern auch die Menschen und sich selbst im Spiegelbild.

Seinem Debütroman 'Licht des Schattens', eine Coming of Age-Erzählung, folgt 'Der rot-blaue Boccalino' über polarisierende Menschen in einem kleinen Tessiner Dorf. In dem vorliegenden Buch 'Zweistromland' erzählt er vom Identitätsverlust der Ostdeutschen, die sich in einem wiedervereinten Deutschland noch immer wie Bürger zweiter Klasse fühlen.

Zweistromland

Edgar Bernardi

Roman

1. AuflageOktober 2022

Copyright © 2022: alle Rechte beim Verlag ab edition

Umschlagfoto: ‚Mauer Berlin Graffiti‘ | sebastianheitzmann95(Pixabay | freeware)

Impressum

Edgar Bernardi

Verlag ab edition

avant ag

Via Righetti 3

CH-6982 Agno

Schweiz

www.ab-edition.ch

Lektorin: Katja Völkel, Dresden

e-Book tolino media

ISBN 978-3-754-69373-5

auch erschienen als Taschenbuchausgabe

www.ab-edition.ch/Zweistromland

Nie wieder Krieg

[Käthe Kollwitz, 1924 | Beginn des II. Weltkrieges: 1939]

Jahrzehntelang haben die getrennten Deutschländer der Welt und sich selbst bewiesen, bis an den Rand des Krieges, daß das jeweils andere nur der Schatten des eigentlichen sei, daß es nur EIN Deutschland geben dürfte, nicht das ganze, sondern das eigene …

[Adolf Muschg, 1982 | Beitritt der DDR zur BRD: 1990]

… wenn die Leute sich nicht artikulieren können, dann werden sie Häuser anzünden. Und wenn man ihnen nicht eine demokratische Lösung anbieten kann, eine linke Lösung, dann werden sie nach rechts gehen, werden wieder dem Faschismus folgen …

[Stefan Heym, 1992 | Brandanschlag Solingen: 1993, Gründung AfD: 2013]

inhalt

KAPITEL 1

zertrümmertes Land

KAPITEL 2

verstreutes Land

KAPITEL 3

geteiltes Land

KAPITEL 4

verkauftes Land

KAPITEL 5

Alles war gewonnen, alles war verloren, als die Mauer fiel.

[Günter Gaus]

PROLOG

Der Turmbau zu Babel

Das ganze Land sprach damals nur eine einzige Sprache und gebrauchte die gleichen Worte. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Gennaar* und siedelten sich dort an. Eines Tages sagten sie zueinander: „Auf! Wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen!“ Die Ziegel dienten ihnen als Bausteine, das Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: „Auf, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Lasst uns ein Denkmal bauen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen!“ Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, an denen die Menschen bauten. Und der Herr sagte: „Solange sie ein einziges Volk sind und alle die gleiche Sprache reden, ist das erst der Anfang ihres Tuns. Fortan wird für sie nichts unausführbar sein, was immer sie sich vornehmen. So wollen wir denn jetzt hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr des andern Sprache versteht!“ Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. So mussten sie vom Ausbau der Stadt abstehen. Darum nannte man sie Babel; denn dort hatte der Herr die Sprache des ganzen Landes verwirrt, und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut.

Altes Testament, Das Buch Genesis [Gn 11], Ausgabe P.Dr. Eugen Henne und P. Osmund M. Gräff, Verlag Schöningh, Paderborn

*Mesopotamien, Tiefebene, wodurch die beiden Zwillingsflüsse Euphrat auf westlicher Seite und Tigris auf östlicher Seite fließen und sich kurz vor der Einmündung in den Persischen Golf vereinen. Die Tiefebene wird daher als Zweistromland bezeichnet.

Kapitel 1

zertrümmertes Land

W

erner steht aufrecht wie ein Hüne auf dem abgewetzten Sitz eines dunkelbraunen Holzstuhls. Die Zapfen, die in der Lehne stecken, sind aus dem Leim, so dass der Stuhl wackelt und ihm das Gefühl eines rüttelnden Flugzeugs gibt. Oswald hockt zusammengekauert auf dem Dielenboden und hält beide Arme schützend über seinen Kopf, einer Schildkröte ähnlich, die sich zu ihrer eigenen Abwehr in sich selbst verkriecht, indem sie beide Ärmchen und Beinchen in ihren Panzer einzieht. Oswald ekelt sich vor dem penetranten Gestank des Bohnerwachses, der so nahe vor seiner Nase wabert. Lange hält er den Geruch nicht mehr aus. Ein kurzes Zögern, dann springt Werner mit flügelimitierenden Armen und einem auf- und abschwellenden Geheul auf seinen Bruder zu und versucht, sich mit allen Vieren über ihm abzustützen, um ihn nicht wirklich mit seinem ganzen Gewicht zu erdrücken. Mit dem Aufprall kippt Oswald unter ihm nach hinten, bis er lang ausgestreckt auf dem Rücken liegt, seine Augen weit aufreißt und wimmernd den Schwerverletzten mimt.

Wie absurd, sein Handeln, nachdem Werner nun in seiner Rolle vom angreifenden Bomberpiloten zum heilsbringenden Sanitäter wechselt, seinen verletzten Bruder unter den Armen packt und ihn über die frischgewachsten Holzplanken bis unter den Tisch zieht, der als dürftiger Schutzkeller herhalten muss. Spielerisch naiv findet Werner Gefallen am Nachahmen des Sirenengeheuls der zunehmenden Fliegeralarme, der Luftangriffe und an den anschließenden Rettungsübungen, in die ihn seine Mutter eingewiesen hat.

„Ich hab‘ keine Lust mehr“, sagt Oswald beleidigt, kurz bevor sein Bruder ihn vollständig unter den Tisch gezogen hat, „immer darfst du den Bomber spielen und ich nur den Verwundeten. Nie darf ich mal Bomber sein, mal machen, was ich will.“

Aber Werner will nicht tauschen. Wer oben steht, hat Macht, das kapiert er schon als Kind. Werner möchte zu gerne Bomberpilot werden. Er ist fasziniert von den Flugzeugen in der Luft, die wie über eine Perlenkette mit den daran hängenden Bomben mit dem Boden verbunden sind. Und er ist begeistert von der Kraft, die diese Sprengkörper entwickeln, wie er aus den dumpfen Detonationen von weitem hören und von dem erdbebenartigen Wackeln des Bodens bis zu sich spüren kann.

Rund fünf Jahre ist es her, dass Werner als Erster der beiden Zwillinge zur Welt kommt. Unbewegte, breit verteilte Wolken stehen lückenlos am Himmel, welche an diesem 21. Juli die schwüle Luft unter ihrer Glocke halten. Selbst noch kurz nach neun abends, als Werner zum ersten Mal Außenluft spürt, scheint diese wärmer zu sein als das Fruchtwasser, das ihn soeben noch umgeben hat.

Bereits im Mutterleib erkämpft er sich den Vortritt vor Oswald, der ihn geduldig gewähren lässt, bis sein Bruder den Geburtskanal vollständig verlassen hat. Nun sind sie zum ersten Mal getrennt nach all den Monaten, in denen sie sich aneinander kuscheln konnten. Für eine Weile richtet sich Oswald in dem nun geräumigeren Leib seiner Mutter unter der Bauchdecke ein, bevor auch er zögerlich beginnt, sich seinen Weg durch denselben Kanal zu bahnen wie soeben noch Werner. Ungefähr eine halbe Stunde später folgt er seinem Bruder – woraufhin auch er unschuldig in eine Welt rutscht, die sich nicht im Geringsten von der Verrohung durch Hass und Gewalt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges befreit hat.

Noch hat der nächste Weltkrieg nicht begonnen, aber die braunen Machthaber tyrannisieren bereits seit Jahren die Menschen auf den Straßen und führen seither mit der Wiederaufrüstung der deutschen Wehrmacht die Welt hinters Licht. Die Schmach von Versailles gilt es zu rächen, und schon bald hat sich ein talentierter Redner und Führer selbst dazu auserkoren. Auf ihn richten sich die Sehnsüchte aus allen Schichten, besonders die Hoffnung auf Arbeit. Die wiedererstarkte Großmachtsucht und das chronische Minderwertigkeitsgefühl der Zuspätgekommenen lässt ein imperialistisches Deutsches Reich wiedererstarken, dessen Wandel von Radikalität zur Barbarei breite Zustimmung finden wird. Im Januar 1939, wenige Monate bevor die Zwillingsbrüder geboren werden, kündigt Hitler im Falle eines neuen Weltkrieges die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa an, im März lässt er seine Truppen in Prag einmarschieren und im April wies er die Wehrmachtsführung an, einen Feldzug gegen Polen vorzubereiten. Niemand will es später gewusst haben, keiner hält ihn auf.

Werner und Oswald fallen in ihr Leben in Dresden zu einem Zeitpunkt, an dem bereits ein verbrecherischer Sog herrscht. Und von diesem Moment an werden sie als ein winziger unschuldiger Teil des deutschen Volkes in die verhängnisvollen Zeitläufe integriert, die sich wie von selbst entwickeln, als hätte niemand dazu beigetragen.

Ihre Mutter Erna hingegen ist stolz darauf, gleich mit zwei Söhnen auf einmal schon das halbe Soll erfüllt zu haben, um das Mutterkreuz in Bronze zu erhalten, welches die Nationalsozialisten deutschblütigen Müttern ab vier Kindern verleihen, um ihre Gebärfreudigkeit anzureizen. Karnickelkreuz titulieren manche ihrer Freundinnen die Auszeichnung, der Erna nacheifert. Sie allerdings hat das Gefühl, dass mit dem Ordensverleih am Muttertag, einem Feiertag, den die Nazis für sich vereinnahmen, endlich auch die Leistung der Frau in Familie und Haushalt anerkannt wird.

Beide Säuglinge liegen wieder wie vereint nebeneinander, nun draußen auf dem Bauch ihrer Mutter statt drinnen, abgenabelt, freier und geräumiger. Rechts Werner, der Erstgeborene, laut schreiend, und auf der linken Seite Oswald, sein jüngerer Bruder, lautlos, dem mit ein paar Klapsen zum Atmen nachgeholfen werden muss. Mit Blut und Käseschmiere auf ihrer rosaroten Haut verteilt, hüllt die resolute Hebamme sie routinegemäß erstmal ungewaschen in eine warme Decke, obwohl sich draußen noch immer keine Nachtkühle einstellen will und im Zimmer unentwegt die schwüle Luft des Sommertages steht. Während sich die zwei Brüder später einmal darauf berufen können, gleichzeitig gezeugt worden zu sein, ist Werner ohne Zweifel und ein für alle Mal der ältere, der größere Bruder, wenngleich auch nur um eine halbe Stunde.

„Es sind eineiige Zwillinge“, stellt die Hebamme mit einer Bestimmtheit fest, die wohl auf ihre langjährige Erfahrung und ihren geübten Blick auf Neugeborene schließen lässt. Sie fasst je ein Füßchen der beiden Säuglinge oberhalb der zarten Knöchelchen und presst sie leicht gegeneinander. „Griechischer Fußtyp, bei beiden ist die zweite Zehe länger als die große Zehe.“ Dasselbe macht sie mit den Händchen. „Absolut identisch, wie aus einem Ei gepellt, und beide haben das gleiche hervorstehende Näschen und die gleiche hohe Stirn.“ Nur Werners Näschen wirkt bei wiederholtem Vergleich ein wenig dominanter, stupsiger, im Gesamten eher ein bulliges Männchen – dafür die Stirn seines Bruders etwas höher, sonst eher ein zartes Püppchen. Daran wird man sie später vielleicht auseinanderhalten können.

Nassgeschwitzt von der Anstrengung und der Tageshitze lehnt Erna sich erschöpft, aber erleichtert in ihrem Bett zurück, je eines ihrer Neugeborenen in einem ihrer Arme. Ihr Mann Dietmar bringt den Küchentisch ins Schlafzimmer, auf dem er die Zinkwanne zum Baden der Säuglinge abstellen will. Bevor er das Schlafzimmer verlässt, um das in der Küche aufgekochte Wasser zu holen, setzt er sich auf die Bettkante und streichelt seiner Frau zärtlich lächelnd über ihren Kopf. Erna fasst seine Hand und drückt sie matt.

Die Hebamme hebt zunächst Werner in die Zinkwanne, die Dietmar auf ihre Weisung hin mit heißem und kaltem Wasser so lange gefüllt hat, bis es körperwarme Temperatur erreicht hat. Von allen Rudimenten des Fruchtwassers befreit, liegt Werner – in Handtuch und Decke eingewickelt – wieder im Arm seiner Mutter, worauf nun Oswald das Baden in dem benutzten und inzwischen schon abgekühlten Wasser über sich ergehen lassen muss.

Drei Jahre später wird Ellen geboren. Die Schwester muss sich gegen ihre Brüder behaupten und sich in die enge Verbundenheit zwischen den Zwillingen drängen. Und auch die Eltern haben bislang den beiden Jungs in ihrer Geschwisterliebe und wegen ihres identischen Aussehens und Verhaltens ihre jeweilige Herzenswärme stets in einer Einheit übertragen. Nun versuchen sie, mit übersteigerter Zuneigung auch das Nesthäkchen Ellen in ihr gemeinsames Nest zu integrieren. Es fällt nicht schwer, denn mit ihrer steten Fröhlichkeit, die aus ihrem Gesicht zwischen den blonden, lockigen Haaren strahlt, umgarnt Ellen mit kindlichem Charme ihre beiden Brüder und die Eltern.

Fast überall in Europa tobt inzwischen der Krieg. Parallel dazu hat das Naziregime die Vernichtung der Juden mit dem Einsatz von Blausäure und dem Errichten immer weiterer Konzentrationslager systematisiert. In Dresden werden zwar jüdische Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie eingesetzt, mehr ist allerdings in der Stadt nicht vom Krieg, vom Massenmord und vom Schlachtfeld in Europa wahrzunehmen. Auch dass der untersetzte und jähzornige Reichsstatthalter und sächsische Ministerpräsident Martin Mutschmann Dresdner Wohnbezirke judenfrei macht, mit vorgehaltener Pistole abtrünnige Parteigenossen jagt und in der Mutschmann-Villa in der Comeniusstraße einen eigenen Bunker bauen lässt, während er den Bau von Luftschutzräumen für die Dresdner Bevölkerung vernachlässigt, nimmt man entweder nicht wahr oder einfach hin. Der selbstherrliche König Mu(h) regiert. Die Menschen in Dresden sind ahnungslos. Von Luftangriffen bislang verschont, kann sich niemand im Entferntesten vorstellen, welches Inferno hier einmal stattfinden wird.

Im August 1944, einen Monat nach Werners und Oswalds fünftem Geburtstag, fallen Sprengbomben im sächsischen Freital. Im Oktober hagelt es weitere Bomben, nun zum ersten Mal auf Dresden. Nach dem Angriff laufen Werner und Oswald mit ihren wenigen verbleibenden Freunden aus Naußlitz in die Friedrichstadt. Sie bestaunen und beklettern die grau-braunen Trümmerhaufen um den Bahnhof, spielen in den Kellerhöhlen Verstecken oder turnen an den freigelegten Gas- und Wasserleitungen. Nun ist auch das letzte Grün, das es vor dem Angriff noch gegeben hat, verschwunden. Aber beide Brüder sind froh, nicht durch die Kinderlandverschickung aus der Stadt aufs Land in Sicherheit gebracht worden zu sein. Denn hier befinden sie sich mittendrin, erleben aufregende Abenteuer, wenn sie zwischen den herumliegenden Brocken und den stehengebliebenen Ruinen das Geheul der Sirenen, das Brummen der herannahenden Flieger und das Explodieren der Bomben nachspielen, während obdachlos gewordene Anwohner zwischen Gesteinsbrocken und gesplitterten Holzbalken wühlen und hin und wieder eine verbeulte Kaffeekanne oder einen noch brauchbaren Stuhl finden. Noch regt sich Leben zwischen den ersten Bombenruinen der Stadt, noch sind es nur Sprengbomben, die Häuser und Mauern zum Bersten bringen und Menschen erschlagen. Doch die Spirale – genährt durch die rachewütigen Alliierten und provoziert von den Durchhalteparolen der Nazis – dreht sich unaufhaltsam immer tiefer in den Abgrund. Noch wenige Monate, dann generieren Feuerstürme in der Dresdner Innenstadt eine Brandhitze von über tausend Grad, dann schmilzt das Glas von Fensterscheiben, dann reißen und platzen Sandsteine und es verkohlen Leichen. Niemand ahnt hier, was kommen wird.

U

ngefähr zwei Monate nach dem ersten Angriff auf das westliche Dresdner Stadtzentrum gibt der Intendant des noch virtuellen Bombenspiels aus einer behaglichen, unmenschlichen Distanz seine moralisch gut gepufferten Befehle für die reale Zerstörung. Auf seinem Schreibtisch liegt sein schwarzer Füllfederhalter in einer elfenbeinfarbenen Schale, geschnitzt aus einem Elefantenzahn, das Abschiedsgeschenk nach seiner Militärzeit, in der er in Deutsch-Südwestafrika für die Südafrikanische Union im Krieg gedient hat. Abstraktes Töten, teilnahmslos, per Unterschrift. Von oben, aus mehreren Kilometern Höhe. Möglichst große Distanz zwischen Opfer und Täter. Denn Fliegen ist schon immer seine Leidenschaft gewesen. In Mesopotamien hat er schon zu Beginn seiner Militärlaufbahn ein Geschwader aus Transportflugzeugen kommandiert und ist dabei auf die Idee gekommen, diese mit Bombenträgern auszustatten, um damit die Bevölkerung im Nahen Osten flächendeckend zu terrorisieren. „Die Araber verstehen nur eine Politik der harten Hand“, rechtfertigt er damals sein so erfundenes area bombing. Nun sitzt er wie ein Beamter hinter seinem schweren Schreibtisch, aber als kriegserfahrener und routinierter Überzeugungstäter, nicht als trotteliger Empfänger von Befehlen, die solche treu und ohne nachzudenken ausführen.

Die letzten Stunden des Jahres 1944 laufen dahin. 48 Grad Fahrenheit vermeldet der Conférencier, der durch den Abend führt und seine Gäste ermuntert, sich bei dieser recht lauen Temperatur um Mitternacht im Innenhof des Kings Head Hotels einzufinden, um das Feuerwerk mit einem zuvor frisch aufgefüllten Glas Champagner in der Hand zu bestaunen. Als in dem mit schwerem Holz an Wand und Boden getäfelten Saal die Tanzmusik für eine kurze Pause verstummt und während die Gläser wie erbeten erneut mit Jahrgangs-Champagner aus dem Hause Dom Pérignon gefüllt werden, wird der ViceMarshal of the Royal Air Force (RAF) Arthur Harris auf dem Silvesterball in Cirencester in Südwest-England von den mitfeiernden Offizieren nach seinen guten Vorsätzen für das neue Jahr befragt.

„Der Krieg muss beendet werden“, antwortet er, „wir müssen die Moral und den Widerstandswillen der Deutschen brechen, insbesondere bei den Zivilisten. Meine Strategie kennen Sie: Luftangriffe, ununterbrochene Bombardements, bis die Deutschen endlich aufgeben, das ist die einzige und richtige Antwort.“

Ein paar Wochen zuvor hat Hitler die Ardennenoffensive ausgerufen. Hitlers Armee ist in der Battle of the Bulge – der Schlacht der Ausbuchtung – zwar damit gescheitert, den Hafen von Antwerpen zu erobern und dadurch den Nachschub der Alliierten zu stoppen, aber der Generaloberst der deutschen Wehrmacht gibt in dieser Silvesternacht trotzig den Befehl zur Fortsetzung des sinnlosen und aussichtslosen Kampfes unter dem Decknamen Unternehmen Wacht am Rhein.

„Sie sehen, sie sind zäh, die Deutschen“, verdeutlicht der Arthur Harrisseine Einschätzung des Feindes, und als sich die Kapelle zu einem nächsten Potpourri bereit macht, fügt er noch schnell seinen wichtigsten Vorsatz für das neue Jahr hinzu: „Deutschland muss jetzt brennen, genauso wie Köln im Mai 1942 in der Operation Millennium, wo ich erneut mein seinerzeit erfundenes morale bombing erfolgreich erprobt habe.“

Selbst Jahre danach ist er stolz auf sich, allen Zweiflern und Skeptikern bewiesen zu haben, wie wirksam Luftangriffe sind. Vor dem Kölner Angriff will man sein Bomber Command der RAF auflösen, dessen Oberkommandierender er ist. Auch die Nutzung der Bomber aus dem Coastal Command hat man ihm damals verboten.

Aber sie haben nicht damit gerechnet, so freut sich Arthur Harris noch im Nachhinein schelmisch, dass er bei den Ausbildungskursen alles mobilisiert hat, was fliegen kann, auch Flugschüler und Fluglehrer. Schließlich hat er insgesamt 1.047 Bomber in Richtung Köln geschickt, sein Tausend-Bomber-Angriff.

Es ist kurz vor Mitternacht, die Gäste rüsten sich für den Silvester-Countdown. Eine leichte Hektik ist spürbar, unter das Murmeln der Menschen mischt sich das Klirren von Gläsern, die noch immer neu gefüllt werden.

„Nur das carpet bombing – das Flächenbombardement – kann Deutschland zur Kapitulation zwingen, davon bin ich fest überzeugt“, fährt der Vice Marshal euphorisch fort, seine Strategie zu erklären, obwohl ihm in der Aufregung, den bevorstehenden Jahreswechsel zu verpassen, kaum noch jemand zuhört. „Und meine Idee, mit blockbustern – den Wohnblockknackern – die Fenster zu zerstören und die Dächer abzuheben, damit die Luft dort eindringen und den Kamineffekt des Feuersturmes nach oben raus verstärken kann, hat sich als so effizient herausgestellt, dass sie zusätzlich vielen Zivilisten das Leben kosten wird. Das sollte dann endgültig die Moral der Nazi-Deutschen zersetzen.“

„Happy New Year, happy New Year!”, hört man die Offiziere und Gäste überall, begleitet vom Klirren der Gläser beim Anstoßen. „God save the King“, stimmt die Kapelle die Melodie an, worauf nach den ersten Takten der Chor der Gäste singend einschwenkt.

Schon im Sommer 1944 hat das Bomber Command unter Vice Marshal Harris mit der Planung eines teuflischen Vernichtungsschlages begonnen, der die Deutschen zermürben und ihnen ihren Durchhaltewillen nehmen soll. Es folgen aber zunächst nur zaghafte Versuche der Amerikaner, die nach Harris’ Auffassung alles andere als einen Vernichtungsschlag darstellen.

Ein zähes und verbissenes Volk, die Deutschen, da müsse man anders rangehen, ist der Vice Marshal Harris überzeugt. Flugblätter abwerfen, um die Deutschen zum Aufgeben zu überreden: bullshit!, ist Harris’ Meinung.

Am 7. Oktober 1944 hat die USAAF, die United States Army Air Forces, schon mittags bei Tageslicht über dem Bahnhof Dresden-Friedrichstadt, dem Alberthafen und dem nördlich davon gelegenen Industriegebiet mit dem zur Rüstungsfabrik umfunktionierten Schreibmaschinenhersteller Seidel & Naumann lediglich Sprengbomben abgeworfen, aber keine Brandbomben, wie von Arthur Harris empfohlen. Folglich bleibt der Angriff ohne größere nachhaltige Wirkung.

Für Mitte Januar plant die amerikanische Air Force einen zweiten Versuch, wieder um die Mittagszeit, um das in Friedrichstadt gelegene Industriegebiet und auch die deutsche Luftabwehr auf dem Militärflugplatz Klotzsche zu schwächen. Vice Marshal Harris hält auch dies für wirkungslos. Als die Alliierten von den geplanten Truppentransporten der deutschen Wehrmacht an die Ostfront erfahren, wird Dresden statt Berlin endgültig als Ausweichziel für weitere Luftangriffe festgelegt.

Harris besteht nun darauf, die Altstadt und zivile Ziele auszusuchen, statt strategische Industriegebäude zu bombardieren. Und er setzt auf Nacht- statt auf Tagesangriffe.

„Wie in Lübeck“, argumentiert der später als Bomber-Harris in die Geschichte eingehende Vice Marshal, „der historische Stadtkern brennt gut.“

I

n der Konservenfabrik Wachs & Flößner in Dresden-Löbtau ist die erste Schicht fast zu Ende, als der amerikanische Bombenangriff beginnt. Dietmar hat gerade das Abdeckblech an der Stanzmaschine wieder angeschraubt. Skeptisch steht er noch für ein paar Sekunden beobachtend daneben. Die Maschine läuft wieder. Sein Chef ist begeistert. Es gibt nichts, was Dietmar als Betriebsmechaniker nicht wieder hinbekommt. Einer inneren Unruhe folgend bittet er seinen Schichtleiter um Erlaubnis, vorzeitig die Arbeit beenden zu dürfen, rennt in den Umkleideraum und schnappt rasch seine an den Kanten abgestoßene Tasche mit Geld und Schlüssel, ohne sich umzuziehen. Er stempelt hastig aus, 12:15 steht verschmiert auf halber Höhe seiner ersten Stechkarte im neuen Jahr 1945, neben der Zeile mit der Nummer 16. Aufgeregt sucht er das mit seinem Namen versehene Fach neben der Stempeluhr, bis er schließlich nach ein paar erfolglosen Versuchen den widerspenstigen Karton zitternd in dem engen Schlitz verschwinden lässt. Draußen hört er bereits das Donnern und Krachen der einschlagenden und detonierenden Bomben.

Frostige Luft schlägt ihm entgegen, die Wolken, die gestern den Schnee abgeladen haben, werden heute von einigen Sonnenstrahlen verdrängt. Der festgetretene Schnee hindert ihn immer wieder daran, schneller zu gehen.

An allen anderen Tagen braucht er fast dreißig Minuten für den Weg von seiner Arbeit in der Konservenfabrik, von der Tharandter Straße 38 bis zu seiner Wohnung, die in der Malterstraße 47 liegt, humpelnd, zu Fuß. In diesen Minuten spürt er kaum seine Prothese, die er als Ersatz für sein im ersten Kriegseinsatz verlorenes rechtes Bein ein wenig nachzieht und das ihn teuflisch schmerzt, je schneller er versucht zu laufen. Die Angst um seine schwangere Frau, die fünfjährigen Zwillingsjungs und um seine dreijährige Tochter treibt ihn an, er verdrängt den Druck und das Scheuern des Gestells seines rechten Beinersatzes an seinem Stumpf und das dumpfe Krachen der entfernt fallenden Bomben.

Zusammen mit Oswald und Werner werden sie wohl hoffentlich, wie stets von der Mutter angewiesen, im Keller Schutz gesucht haben, denkt er. Dietmar wartet nicht auf die Entwarnung, er nimmt auch nicht wahr, ob die Bomber schon abgezogen sind oder noch immer ihre todbringende Ladung abwerfen. Er ist nur von einer schrecklichen Vorahnung besessen, die ihn panisch nach Hause jagt.

Ungefähr zwanzig Minuten, nachdem er ausgestempelt hat, steht er japsend vor den Trümmern seiner Wohnung.

Werners und Oswalds Hosen und Winterjacken sind mit grau-schwarzem Staub bedeckt, ebenso ihre Mützen und die Haare, die wie strubbelige Schafswolle darunter hervorquellen. Sie ähneln zwei Kohlehändlern nach dem Abkippen ihrer Ladung. Ihre Schuhe haben sich an den Trümmersteinen abgewetzt. Zitternd, während die Angst aus all ihren Poren schießt, stehen seine beiden Zwillingssöhne vor ihm.

An Oswalds linker Wange klafft eine Schnittwunde, aus der Blut fließt, das er immer wieder mit seinem rechten Ärmel versucht zu stillen. Er ist mit dem Gesicht an einem Metallteil hängengeblieben, auf der Flucht vor den zusammenstürzenden Mauern.

„Wo ist Erna? Und Ellen?“, schreit Dietmar verzweifelt, ohne auch nur mit einer tröstenden Geste auf die Angst seiner Söhne oder Oswalds Verletzung einzugehen.

„Im … Keller“, antwortet Werner zaghaft und beginnt zu schluchzen. Dietmar rennt los, über Haufen von versprengten Backsteinen, Holzbalken und Schutt, sucht den Eingang zum Keller und verschwindet in einem Loch, das nach unten in das zerbombte Haus führt. Aus einer Ecke hört er ein Röcheln, ansonsten sieht er nur staubüberdeckte Leichen, dann – seine Ahnung wird Gewissheit, seine Hoffnung erstirbt – auf dem Boden liegt seine schwangere Frau, das Kind im Arm, unter einer Decke aus Schutt und Staub. Blut rinnt aus ihrer Nase und den Ohren. Kein Atem, keine Regung, für immer verloren.

Er beugt sich zu ihnen hinunter, wischt mit dem Ärmel seines Mantels über Ernas Gesicht, streichelt sanft über ihren Bauch, in dem sich kein Leben mehr regt, befreit den Haarschopf seiner kleinen Ellen von dem Schutt, während seine Tränen kleine Punkte auf ihrer staubmatten Haut freiwaschen.

Stumm stehen Werner und Oswald mit einem Mal neben ihm, nachdem sie sich wieder in den Keller trauen, den sie schutzsuchend mit ihrer noch lebenden Mutter und ihrer weinenden kleinen Schwester bei Beginn des Bombenalarms aufgesucht haben.

„Wir sind mit einem Satz da rein gesprungen, gleich in dem Augenblick, als die ersten Bomben und Trümmer runtergekommen sind“, rechtfertigt sich Werner nach einer Weile und deutet auf einen von festen Mauern umgegebenen Kellerraum, „aber Mama hat uns nicht so schnell folgen können mit Ellen auf dem Arm.“ Dann bricht Werner in Tränen aus, als er versucht, fortzufahren. „Von dort … von dort aus … sehen wir nur noch, wie die Kellerdecke … die beiden erschlägt.“

Oswald beginnt ebenso laut zu weinen.

Dietmar richtet sich auf und spürt nun wieder den brennenden Schmerz in seinem rechten Beinstumpf.

Draußen heulen die Sirenen grell zur Entwarnung.

N

ie hat sich Dietmar vorstellen können, dass der alte Dorfplatz in Altstriesen, der das Dorf mit allen Bewohnern und seinen Freunden vereint, eines Tages plötzlich ausgelöscht, innerhalb einer Viertelstunde mit allen Häusern, die er im Norden und Süden umarmt, vom Erdboden verschwunden sein wird.

Und auch heute kommt ihm das trotz der seit Jahren anhaltenden Kriegswirren nicht in den Sinn, da er aus dem Fenster seiner Kindheit nach unten schaut, in der elterlichen 3-Zimmer-Wohnung des viergeschossigen Wettin-Hauses. Hier, im dritten Stock, Altstriesen 21, blickt er auf die Giebelseiten der alten Häuser Richtung Süden, zwischen den Bäumen hindurch, und obwohl er oben steht, hinter geschlossenen Fenstern, meint Dietmar, den Gestank der Ziegen, Kühe und Schweine zu riechen, der vom Bauernhof der Familie Fiedler und dem Milchhändler Müller herüberweht.

Große Statur, dunkelhaarig, schlank, ein leicht überstehendes Kinn, so steht Dietmar an dem Fenster seines Geburtshauses, während er in die Vergangenheit abschweift, zurück in das Treiben auf dem Markgraf-Heinrich-Platz, der inzwischen lediglich Altstriesen heißt, nur flüchtige Wahrnehmungen, ohne diese als Erinnerung abzuspeichern. Körperlich ist Dietmar in bester Verfassung, eigentlich ideal für den Kriegsdienst, von dem er aber befreit ist, seit er gleich zu Beginn des Einsatzes an der Ostfront bei einer Granatenexplosion sein rechtes Bein verliert. Besser nur ein Bein, denkt er, anstatt das ganze Leben.

Seine Mutter Luise gibt ihm in der elterlichen Wohnung zusammen mit seinen beiden Söhnen Werner und Oswald notdürftig eine Bleibe, nachdem sein Haus in Löbtau nur noch aus Schutt und Trümmern besteht. Er sieht in Gedanken immer wieder in die staubbedeckten Gesichter, abwechselnd in das von seiner Frau Erna und in das seiner kleinen Tochter Ellen. Sein Blick nach draußen verschwimmt, bis sich die Tränen einen Weg über den Lidrand bahnen und seine Sicht nach unten wieder freigeben.

Der Vater ist bis zu Kriegsbeginn Pfarrer bei der Wehrmacht, bevor diese ihn während des Krieges als Wehrmachtsseelsorger einberuft und ihn dann mit Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion als Gräberoffizier der 15. Infanterie-Division an die Ostfront abkommandiert.

Das ist der Anfang vom Ende, kommentiert er seinen Einzug im Jahre 1941. In seinen wenigen Briefen, welche die Mutter in unregelmäßigen Abständen erreichen, beschreibt er nur vage, wie es ihm geht, ansonsten liest sie von seinen seelsorgerischen Aufgaben sowie seiner Organisation der Gräberausschachtungen und Beisetzungen der Kriegstoten. Und einen einzigen, den letzten Brief widmet er ausführlich dem Befehl des Kommandeurs der Division, alle von ihm aufgestellten Birkenkreuze, Schrifttafeln und Stahlhelme wieder zu entfernen und beim Gepäcktross zu deponieren, um den möglichen Schändungen und Verwüstungen der nachrückenden Roten Armee vorzubeugen. Ausgelöscht, nicht nur die Leben der Soldaten, sondern auch das Andenken an ihre Seelen. Sinnlos, seine Arbeit als Seelsorger.

Mit Rücksicht auf das Fehlen des Vaters will seine jüngere Schwester Annelies ihre Mutter Luise nicht alleine lassen. So bewohnt sie die 3-Zimmer-Wohnung zusammen mit ihrer Mutter, bis auch Dietmar und seine zwei Söhne vorübergehend noch dazuziehen.

Bei aller christlichen Nächstenliebe, von der die Familie geleitet wird, haben er und seine Schwester sich dann doch gewehrt, als ihre Mutter noch schlesische Flüchtlinge aufnehmen will. Das Dentisten-Ehepaar Mehnecke aus Breslau wohnt seither im hinteren Zimmer der Wohnung von Elisabeth Troschütz, der Witwe des Bäckers Arthur Troschütz, in nächster Nachbarschaft, Altstriesen 23.

Das Dorfleben auf dem Platz endet abrupt im Sommer 1943, und mit ihm die Zeit des Zirkus Scholloni, der hier ab und zu sein kleines Zelt aufschlägt, oder die Freude auf dem kleinen Karussell, von Ponys gezogen, oder das Rumtoben und das Betteln um Fassbrause beim Sonntagskonzert neben dem Wettin-Denkmal, zu dem die Kinder lieber gingen als in den Gottesdienst der nahegelegenen Versöhnungs- und Erlöserkirche. In diesem Sommer werden die Bäume, Wiesen und Bänke auf dem Platz Altstriesen durch einen Splitterschutzgraben auf der östlichen Seite ersetzt. Der Bunker, der nur ein Graben mit Decke darstellt und kaum vor einem größeren Bombenangriff schützt, ist insbesondere für die Bewohner der kleinen alten Häuser gedacht, die keinen Keller besitzen. Die westliche Seite erhält ein Wasserbecken mit aufgetürmtem Beckenrand und steilen Stufen als Zugang, um das Löschwasser mit Eimerketten zu entnehmen. Einzig der aufrechtstehende Obelisk des Wettin-Denkmales trotzt den Veränderungen, nun umrahmt von Bunker und Wasserbecken statt Wiesen und Bäumen.

Und Dietmar ahnt nicht im Geringsten, dass auch diese Wohnung, in der er gerade steht, in weniger als vier Wochen nur noch Schutt und Asche sein wird, dass die Bäckerei Troschütz direkt nebenan, aus der bisher allmorgendlich die lauwarmen Dämpfe frisch gebackener Brötchen zu ihm heraufdringen, lichterloh brennen wird. Dieser Duft holt in ihm seine Erinnerung zurück, wie er oft zusammen mit anderen Kindern Kuchenränder ergatterte, 10 Pfennige für eine volle Tüte.

A

m Rosenmontag, dem 12. Februar 1945, sieht Dietmars Schwester Annelies beunruhigt ihrer Zeugnisausgabe in der achten Klasse der Junghansschule entgegen. Obwohl sie eigentlich keine schlechten Noten erwartet, freut sie sich mehr auf die anschließenden Winterferien als auf ihr Zeugnis, so wie sie insgeheim nur ungern zur Schule geht seit ihrer Einschulung in die Volksschule am Pohlandplatz.

Am späten Nachmittag kommt Annelies aus der Schule und legt wie beiläufig ihr Zeugnis auf den Tisch. Ihre Mutter Luise und ihr Bruder begutachten die Noten anerkennend, doch Annelies ist noch immer von ihrer Angst gefangen.

„Du freust dich ja gar nicht über dein gutes Zeugnis“, versucht Dietmar sie aufzumuntern. „Noch immer so betrübt wie heute Morgen?“

Auch der Tag darauf, der Faschingsdienstag kann sie nicht erheitern. Während sich alle anderen Kinder verkleiden und unbeirrt der Kriegswirren Fastnacht feiern, bereitet sich Annelies auf ihre anstehende Pflichtveranstaltung vor.

Im Spiegel sieht sie ihren älteren Bruder Dietmar hinter sich stehen, während sie gerade ihre dunkelblonden Haare zu zwei Zöpfen flechtet. Ihr Bruder überragt sie deutlich mit seiner hochgewachsenen Figur, während er in das spiegelbildliche, verängstigte Gesicht seiner Schwester schaut.

„Wovor hast du denn solche Angst?“, fragt Dietmar sie verständnislos, als er noch immer ihre Anspannung spürt, so wie gestern vor dem Schulbesuch.

„Stell dir doch bloß mal vor“, antwortet Annelies, „vom ersten Schultag an stehen große Männer, unsere Lehrer, in braunen Hemden, mit Hakenkreuzarmbinden und mit schwarzen Stiefeln vor mir und meinen Klassenkameraden und üben mit uns den morgendlichen Gesang: Jetzt müssen wir marschieren, ich und mein Kamerad, in langen Reihen zu Vieren, denn ich bin Soldat. Wissen wir auch nicht, wohin es geht, wenn nur die Fahne vor uns weht!“

Nach einer kurzen Pause ergänzt sie: „Und damit nicht genug. Später, zum Auftakt der Luftschutzübungen, meinen sie, uns damit motivieren zu müssen, indem sie brüllen: Flink wie die Windhunde, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder!, so müsst ihr sein. Als wenn das etwas für uns Mädchen in der Klasse wäre.“

Ihr Bruder schaut ernüchtert.

„In den späteren Schuljahren fürchte ich mich dann immer mehr vor diesen faschistischen Aufputschern“, fährt Annelies fort, „als wir gemeinsam singen: Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg, wir haben den Schrecken gebrochen, für uns wär’s ein großer Sieg. Wir werden weitermarschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.“

Dietmar erwidert nichts.

„Krieg? Scherben? Wir plappern und singen das alles einfach nach, ohne zu verstehen, was es wirklich bedeutet. Haben wir es wissen können? Haben wir es verhindern können? Wir sind Kinder, kennen nur Befehle, gehorchen. Aber dass Erwachsene auch nur gehorchen? Was wissen wir, wie Erwachsene denken, wie sie handeln?“

Wie recht sie hat, muss Dietmar ihr insgeheim zugestehen. Darüber, wie früh und systematisch die Nazis jedem Menschen befehlen, das eigene Denken einzustellen, um nur noch ihrer Ideologie zu folgen, hat Dietmar auch schon öfter im Stillen kritisiert.

„Und nicht nur das, was in der Schule passiert, berührt mich. Auch das von gestern Abend, als ich an der Erdkugel vorbeilaufe …“, erwidert Annelies.

„… du meinst die Kuller?“, versichert sich Dietmar.

„Ja, das Lokal vorne am Eck, gegenüber von dem öffentlichen Pissoir, wo es links in die Eilenburger Straße geht. Überwiegend Kommunisten sollen in der Kuller ein und aus gehen, sagt man. Ich habe lange nicht gewusst, was Kommunisten sind. Jetzt weiß ich, dass sich die braunen Nazis und die roten Kommunisten spinnefeind sind. Jeder meint, er hat recht und will über den anderen befehlen. Und dabei geht es gar nicht so sehr darum, wer recht hat, ob die kommunistischen Ansichten oder die Nazi-Ideen die richtigen sind, es geht nur darum, auf der richtigen Seite zu stehen – und wer auf der falschen steht, wird verdroschen, verjagt, verfolgt.“

Annelies holt Luft.

„Gestern Abend sehe ich Überfallwagen heranrasen, von denen Polizisten abspringen und sofort auf alle einschlagen, die sich vor dem Lokal aufhalten. Nazis in ihrer braunen Uniform habe ich nicht gesehen, wahrscheinlich haben sie nur die Polizisten angestachelt, damit sie vorbeikommen. Was machen die Menschen falsch, die einfach nur dort stehen und nach Feierabend ihr Bier trinken, um dafür grundlos vertrieben zu werden?“

Dietmar ist überrascht, wie kritisch seine kleine Schwester, mit der er jetzt wieder für eine Weile zusammenwohnt, all das schon sieht und bewertet, was derzeit in Deutschland passiert. Krieg macht erwachsen.

„Und es kommt so, wie man es uns in der Schule einbimst.“ Annelies gerät in Rage. „Krieg, sinnloser Krieg, seit sechs Jahren. Seit Januar erhalten wir Mädchen der Hitlerjugend den Befehl zum Dienst am Dresdner Hauptbahnhof. Massen von Flüchtlingen, Verwundeten, Soldaten und sonstigen Reisenden mit Kindern und Gepäck treffen hier jeden Tag ein. Wir nehmen uns der verzweifelten Menschen an, geleiten sie in ihre Quartiere, mit der Straßenbahn bis zum Stübelplatz, dann wieder zurück, die nächsten abholen. Als hätten wir nicht längst verstanden, warum sie alle hierherkommen oder weiter flüchten. Es gibt wohl zwei Wahrheiten – eine in der Schule und eine richtige im Leben.“

Ihr Bruder erwidert kein Wort.

„Und so geht es weiter. Heute müssen wir Jungmädel der Hitler-Jugend angesichts der sich zuspitzenden Lage zum Fahnenappell auf die Teplitzer Straße in ein Universitätsgebäude. Befehl ist Befehl.“

„Heute, am Faschingsdienstag?“, fragt Dietmar ungläubig.

„Ja, mit Fastnacht haben die nichts am Hut. Uns ist sowieso nicht nach Verkleiden zumute, unser Kostüm ist das der Hitler-Jugend: blauer Rock, eine weiße Bluse, schwarze Schuhe und schwarzes Halstuch sowie eine braune Lederjacke mit Hakenkreuz-Abzeichen … Fastnachtbunt ist das nicht.“

Annelies schaut auf die Wanduhr.

„So, nun muss ich mich zurecht machen, draußen wird es schon dunkel, es ist schon viertel sechs.“

Vor der Tür ist es mild, ein Tag im Februar, der schon den Frühling ankündigen will. Es herrscht feuchttrübes Wetter statt klirrendklarer Luft.

Annelies begibt sich zusammen mit ihren Kameradinnen auf den Weg, in frisch gebügelter Bluse und mit blank geputzten Schuhen.