14,99 €

Mehr erfahren.

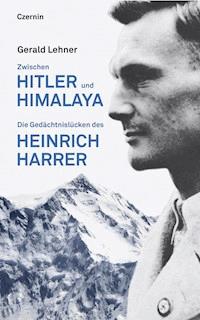

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Bergsteiger Heinrich Harrer (1912–2006) wird weltweit verherrlicht, sein Beststeller "Sieben Jahre in Tibet" machte ihn zum Helden einer ganzen Generation. Harrers Abenteuer in Tibet und zahlreiche Expeditionen überstrahlen bis heute seine nationalsozialistische Vergangenheit. Gerald Lehner zeichnet ein anderes Bild des Idols – von Harrers Karriere als SS-Oberscharführer, die bereits 1933 im Untergrund bei der SA begonnen hatte, bis nach Hollywood. Thematisiert wird dabei auch die Verbreitung einer zweifelhaften Tibet-Esoterik und der blinde Ehrgeiz von Sportlern und Bergsteigern, die sich um jeden Preis von totalitären Systemen stützen lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Gerald Lehner

ZWISCHEN HITLER UND HIMALAYA

Die Gedächtnislücken des Heinrich Harrer

Gerald Lehner

ZWISCHEN HITLERUND HIMALAYA

Die Gedächtnislücken des Heinrich Harrer

Czernin Verlag, Wien

Wir haben uns bemüht, für alle Abbildungen die Inhaber der Rechte zu ermitteln. Sollten dennoch Ansprüche offen sein, bitten wir um Benachrichtigung.

Lehner, Gerald: Zwischen Hitler und Himalaya Die Gedächtnislücken des Heinrich Harrer / Gerald Lehner Wien: Czernin Verlag 2017 ISBN: 978-3-7076-0587-7

© 2017 Czernin Verlags GmbH, Wien Coverfoto: Wikimedia Commons / Alexander Johmann Lektorat: Sabine Edith Braun, Florian Huber Produktion: www.nakadake.at ISBN E-Book: 978-3-7076-0587-7 ISBN Print: 978-3-7076-0586-0

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

Für Marion Klages-Celik

Inhalt

Einführung

SS-Mann Harrer: Agent der CIA in Tibet

Heinrich Harrer, Held zahlreicher Herrscher

»Mordwand«

Im Schatten des Nanga Parbat

Harrers Akt: National Archives der USA

Interview mit Heinrich Harrer

Angriff auf Hollywood im Stern

Chain Reaction: Ein Vergleich der internationalen Berichterstattung

Von Tibet nach Auschwitz und Dachau

Das »Haus der Natur« in Salzburg: Museum der verhinderten Erinnerung

Regierungspolitik: Weiterhin Salami-Taktik?

»Sieben Jahre in Tibet«: Rassismus zwischen den Zeilen

Der Führer als Buddha: »Esoterischer Hitlerismus«

Interview mit dem buddhistischen Mönch Helmut Gassner

Buddhismus als Supermarkt

Wie ahnungslos sind Journalisten?

Dorje Shugden – Konflikt um einen Schutzpatron, oder: Was lernte der Dalai Lama von Harrer?

Epilog

Besonderer Dank

Über den Autor

Literatur

Namensregister

»Wer Gold kauft, muss es auch abwiegen, schneiden und brennen, um den Reinheitsgrad festzustellen. Man wird diesen Stoff nur akzeptieren, wenn es wirklich reines Gold ist. Genauso hat Buddha seine Schüler aufgefordert, dass sie alle Unterweisungen untersuchen und testen sollen. Und wenn wir das alles auf Buddha selbst anwenden sollen, dann ist es im gleichen Sinn auch auf die Aussagen jeder anderen Person anzuwenden.

Genau das wird von großen Meistern immer wieder betont, dass niemand außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten stehe. Also ist die Aufforderung, dass wir einfach glauben sollen, was gesagt oder geschrieben wurde, keine akzeptable Begründung – weder vom Dalai Lama, noch von der Exilregierung, noch von anderen.«1

HELMUT GASSNER,buddhistischer Mönch, früherer Übersetzer des Dalai Lama in Europa

Einführung

Neue Bibel des Bergsteigens: »100 Alpinistes«, 560 Seiten mit Geschichte(n) & Fotos – präsentiert Ende 2015 in Chamonix / Frankreich.

Foto: Gerald LEHNER

Es war eine erlesene Community von Bergsteigern, Autoren und Schriftstellern, die am 21. November 2015 im frisch verschneiten Chamonix am Fuß des Montblanc in den französischen Alpen eine rauschende Party feierte. Keinen besseren Ort als Europas höchsten Berg hätte sich der Pariser Verlag Editions Paulsen aussuchen können, um die moderne Bibel des internationalen Bergsteigens zu präsentieren: »100 Alpinistes« – 560 Seiten, aufwendig gemacht, vier Kilogramm schwer und geschrieben von 100 Frauen und Männern.2 Die Schauspielerin Françoise Sliwka las ausgewählte Passagen aus dem Buch.

Unter den Gästen, Vortragenden und Interviewpartnern bei dem Fest in Chamonix war auch der legendäre Jean-Louis Étienne, Expeditionsbergsteiger, Wissenschaftler und Arzt; einst auch Organisator, Schlittenhundeführer und Chronist bei »Transantarctica«. Sein bunt gemischtes Team von Teilnehmern von allen Kontinenten hatte 1990 mit Gespannen von Grönlandhunden und Malamuten die Antarktis durchquert, auf der längstmöglichen Route über 6300 Kilometer von Küste zu Küste, mit dem Südpol als Zentrum. Étienne stellt in dem neuen Buch »100 Alpinistes« den Franzosen Lionel Terray vor, Reinhold Messner hat über Hermann Buhl geschrieben. Und Joe Simpson lieferte das Kapitel über Walter Bonatti. Porträts gibt es zum Beispiel auch von Lynn Hill (geschrieben von Stephane Bodet), Giovanni »Tita« Piaz (Jean-Christophe Rufin), Paul Preuß (Erri de Luca) und von dem französischen Spitzenkletterer Patrick Edlinger (beigesteuert von Sylvain Tesson) …

Am 9. Dezember 2015 stellte Heinz Bayer das Buch in den Salzburger Nachrichten vor: »Nur vier der 100 Autoren, die über 100 Alpinisten schreiben, kommen aus dem deutschsprachigen Raum: Reinhold Messner, Peter Habeler (der über Messner schreibt), Daniel Anker (über Anderl Heckmair) und Gerald Lehner (über Heinrich Harrer). Lehner ist neben Habeler der einzige Österreicher, der ein Kapitel beisteuern durfte. Er schreibt über Harrers nationalsozialistische Vergangenheit.«

Mit Einverständnis des französischen Extrembergsteigers, Schriftstellers und Redakteurs Charlie Buffet (Le Monde, Paris), der das Buchprojekt »100 Alpinistes« organisiert und redigiert hat, drucken wir hier meinen Text daraus ab – als Einleitung für die vorliegende aktualisierte Auflage meines Buches über Heinrich Harrer.

Dass Heinrich Harrer sich an die Eiger-Nordwand im Sommer 1938 heranwagte, war neben sportlichem Ehrgeiz auch politisch motiviert. Der 26-jährige Nationalsozialist wollte den Führer begeistern. Harrer war – nach handschriftlichen Angaben im Lebenslauf – schon 1932 der damals in Österreich noch illegalen Sturmabteilung der Nazis (SA) beigetreten. Nun folgten im Frühling 1938 seine Mitgliedschaften bei SS und NSDAP – wenige Monate vor dem Eiger. Die Nordwand stand im Fokus der Weltpresse, nachdem viele darin umkamen. Die Lorbeeren der Erstbegehung lockten. So tat sich Harrer mit dem Wiener Fritz Kasparek zusammen, der ein paar Monate zuvor die Nordwand der Großen Zinne (Route des Erstbegehers Emilio Comici) in den Dolomiten durchstiegen hatte – bei 20 Grad unter null. Kasparek war Harrers Zugpferd und ebenfalls Mitglied der SS. Als sie am 21. Juli 1938 einstiegen, trafen sie in der Eigerwand auf Andreas »Anderl« Heckmair und Ludwig Vörg aus Bayern. Die beiden Deutschen gehörten zu keiner Formation der Nazis. Wegen der Gefahren bei ihrem Vorhaben schlossen sich beide Seilschaften zusammen. Das Können Heckmairs als Vorsteiger rettete allen das Leben – und den Gipfel. Hitler ließ sich laufend über die dreitägige Tour berichten.

Den Zusammenschluss in der Wand sahen die Nazis als Geschenk für ihre Propaganda. Wenige Monate zuvor hatte Hitler das freie Österreich ausgelöscht und »angeschlossen«. Harrer war der schwächste Kletterer der vier Erstbegeher. Das kompensierte er später bei der Vermarktung. Als Einziger stieg er zum Protegé von SS-Reichsführer Heinrich Himmler auf. Der setzte durch, dass Harrer bei der deutschen Expedition zum Nanga Parbat 1939 teilnehmen durfte. In Indien begann seine Flucht nach Tibet. Dass er als Einziger in der Eigerwand eine Hakenkreuzfahne im Rucksack hatte, bestritt Harrer, als ich ihn 1997 damit konfrontierte. Anderl Heckmair schrieb mir dagegen in einem Brief, Harrer habe die Fahne dabeigehabt. Auf dem Gipfel konnte er sie wegen des Sturms nicht hissen. »Ich hätte sie ihm runtergeworfen«, so Heckmair. Der Bayer war nie Mitglied bei verbrecherischen NS-Organisationen und überlebte den Krieg als Gebirgsjäger und Heeresbergführer knapp.

Harrer hatte – wie viele SS-Männer und Nazis nach dem Krieg – ein anpassungsfähiges Gewissen. Er arbeitete in Tibet am Hof des Dalai Lama auch für die CIA gegen die anrückenden Chinesen. Vor Kurzem wurden mir dazu Kopien von Briefen der amerikanischen Botschaft in Indien aus den 1950er Jahren zugespielt. Experten sehen Harrers CIA-Seilschaften auch als Grund, warum Hitlers Held schon im Juli 1954 bei der Erstbesteigung des Mount Hunter in Alaska dabei sein durfte. Das ahnte ich im Herbst 1996 noch nicht, als ich anfing, dem Verdacht und später den braunen Spuren von Heinrich Harrer zu folgen. Es begann in einem Straßencafé an der Fifth Avenue, 45th Street in Manhattan. In der New York Times las ich, dass der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud in einer Wüste Argentiniens spannende Szenen aus dem Leben Harrers in Tibet nachgedreht habe – mit Brad Pitt in der Hauptrolle, für den Film »Seven Years in Tibet«. Den wollte Annaud den Millionen Esoterikern und Fans des Dalai Lama weltweit vorsetzen. Besonders viele davon gibt es in Kalifornien bzw. Hollywood. Es geht in dem Film um die Lebensgeschichte des österreichischen Bergsteigers und Schriftstellers. Der Plot basiert auf Heinrich Harrers Buch »Sieben Jahre in Tibet«. Damit hatte er seit den 1950er Jahren bestenfalls die halbe Wahrheit verkauft. Seine politische Rolle für die Nazis und später für die CIA – im propagandistischen Kampf gegen China – verschleierte Harrer über Jahrzehnte.

Ich knallte die New York Times auf den Kaffeehaustisch. Der Latte fiel zu Boden, das Glas zersprang. Meine damalige Freundin war peinlich berührt. Beim Heimgehen erzählte ich ihr, dass Harrer ein treuer Jünger Hitlers und SS-Mann gewesen sei. Und dass viele Amerikaner und Europäer dumm genug wären, seine weißgewaschenen Abenteuer aus dem Buch zu glauben. Und nun würde Regisseur Annaud den Mythos mit dem Film für alle Ewigkeiten konservieren. Dem wollte ich nicht tatenlos zusehen. Ich arbeitete als Interviewer für mein privates und selbst finanziertes Oral-History-Projekt mit ehemaligen Österreichern, alten Leuten, die einst vor den Nazis nach Amerika geflüchtet waren. Ich erinnerte mich an einen alten Zeitungsartikel, den der österreichische Jurist und Bergsteiger Eduard Rabofsky in den 1970er Jahren geschrieben hatte. Seine Zeilen waren mir vor meiner New Yorker Zeit in einem Archiv aufgefallen. Rabofsky stammte aus einer Familie von Widerständlern. Er hatte Harrer in seinem Artikel als SS-Mann und Günstling Himmlers beschrieben. Dass Harrer nie gerichtlich dagegen geklagt hatte, machte es umso spannender. In jungen Jahren war ich noch sein großer Fan, hatte seine Bücher über die Erstdurchsteigung der Eigerwand (»Die weiße Spinne«) und seine Zeit in Tibet mit dem jungen Dalai Lama »gefressen«. Als ich später in der Schule mehr über den Nationalsozialismus erfuhr, gab es viele Fragen: Warum hatte er im Eiger-Buch mit keinem Wort die Nazis, Himmler, Hitler und die Verbrechen des Regimes erwähnt? Im Sommer 1938 lag Österreichs »Anschluss« erst vier Monate zurück. Harrer hat sich nie die geringste Mühe gegeben, solche Fragen in seinen Büchern zu beantworten. Dass ich es sein würde, der 1997 seine Mitgliedschaften bei SA, SS und NSDAP öffentlich nachweisen würde, ahnte ich damals nicht.

So beschloss ich im Herbst 1996 in New York, nach Hause zu fliegen und Geld für weitere Recherchen zusammenzukratzen. Bei meinen Forschungen auf den Spuren von geflüchteten Österreichern nutzte ich auch das Archiv der UNO in New York, um das Leben des österreichischen Emigranten Egon Ranshofen-Wertheimer zu dokumentieren. Der Diplomat stammte aus Hitlers Geburtsstadt Braunau und beriet im Zweiten Weltkrieg die Regierung der USA. 1945 war er an der Gründung der Vereinten Nationen in San Francisco beteiligt.

Was konnte ich gegen den Harrer-Film tun? Im UNO-Archiv verwies mich die Historikerin Marilla Guptil an einen Kollegen in den National Archives der USA in Washington DC und Maryland. Im Frühling 1997 fand ich dort den vollständigen Personalakt, der vom »Rasse- und Siedlungshauptamt« (RuSHA) der SS in Berlin angelegt worden war. Harrer war im Frühling 1938 der SS beigetreten, einige Monate vor dem Eiger. Daneben war er Mitglied beim NS-Lehrerbund, bei der SA und NSDAP. Nach dem Erfolg auf dem Eiger wollte er rasch heiraten. Er musste beim RuSHA darum ansuchen und wurde »erbbiologisch« durchleuchtet. Heinrich Himmler persönlich setzte sich – laut Briefverkehr der SS – für seine Hochzeit mit der Tochter des deutschen Polarforschers Alfred Wegener ein und machte Druck auf die Bürokratie. In seinem handschriftlichen Lebenslauf betonte Harrer, dass er in seiner Studienstadt Graz schon 1932 der in Österreich damals noch verbotenen »Sturmabteilung« (SA) beigetreten sei, die für Hitler den Straßenterror erledigte. Die Familie seiner Braut Lotte lebte in Graz, wo ihr Vater Alfred Wegener an der Universität lehrte. Seine Töchter waren Nationalsozialistinnen beim »Bund Deutscher Mädel«. Lottes Schwester heiratete Harrers Freund und Studienkollegen Siegfried Uiberreither, den Gauleiter der Nazis in der Steiermark. Der war organisatorisch an der Ausrottung von Roma und Sinti sowie an der »Germanisierung« und Vertreibung von Minderheiten im Südosten des »Reiches« beteiligt. Uiberreither wurde dafür nie vor Gericht gestellt und starb 1984 unter falschem Namen in Deutschland. Es versteht sich von selbst, dass Harrer diese Verbindungen nie öffentlich ansprach.

Nachdem ich ihm am Telefon den naiven Reporter und Fan vorgespielt hatte, empfing Harrer mich im Frühling 1997 in seinem Haus in Hüttenberg in Kärnten. Dort legte ich ihm Kopien seines SS-Aktes auf den Tisch. Harrer sagte, er könne sich nicht erinnern. Dann log er auf verschiedene Fragen, dass sich die Balken bogen. Wenig später wurden der Salzburger Journalist Walter Schweinöster, den ich als Zeugen und Fotografen mitgenommen hatte, und ich von Harrers Frau aufgefordert, das Haus zu verlassen. Dem Hinauswurf folgten umfangreiche Artikel im deutschen Stern, in der New York Times und der Los Angeles Times. In Österreich publizierte ich den Mitschnitt meines Interviews mit Harrer in der ORF-Radioreihe »Journal Panorama«.

Pulitzer-Preisträger »Buzz« Bissinger trieb mich beim Bergsteigen in Korsika auf und publizierte im US-Magazin Vanity Fair ein umfangreiches Feature. Aus Paris rief Charlie Buffet an und schrieb in der Libération über meine Arbeiten. Das britische Fernsehen brachte mich nach Washington und drehte dort eine Doku. International gingen die Wogen hoch, es gab viel Zustimmung. Andererseits reagierten viele Harrer-Fans mit Empörung auf die Enthüllungen. In Österreich gab es auch Drohungen. Immerhin war ein Nationalheld vom Sockel gestürzt worden. In Hollywood behauptete Regisseur Jean-Jacques Annaud vor der Presse, er hätte damit schon immer gerechnet – ich jedoch wäre ein sensationsgeiler junger Journalist, der sich unseriös profilieren wolle. Das Medienecho für Annaud war negativ, die amerikanische Presse nahm sein Projekt auseinander. Und Brad Pitt drohte Annaud mit dem Ausstieg aus dem Film, wenn nicht Dialoge in Richtung Wahrheit geändert würden. So kamen ein paar Sprechblasen in »Seven Years in Tibet« dazu, wonach Harrer doch irgendwie ein Fan Hitlers war. An den vielen Un- und Halbwahrheiten des Filmes änderte das nichts.

Heutige Tibet- und Dalai-Lama-Moden beruhen zum Teil auf dem Rassenwahn Himmlers und seiner Esoteriker. Himmler schickte 1939 eine eigene Expedition nach Tibet, der auch der Anthropologe und spätere SS-Kriegsverbrecher Bruno Beger angehörte. Dieser sagte mir 1997 in einem Interview, er sei mit Harrer seit Langem gut bekannt. Die braunen Forscher wollten beweisen, dass Tibeter und Germanen eng verwandte Völker seien. Dazu sollte erkundet werden, ob man die Briten in Indien von Norden her angreifen könne. Während des Krieges war Beger in Massenmorde an KZ-Häftlingen in Auschwitz verstrickt. Er wurde 1970 in Frankfurt am Main wegen Mitwisserschaft verurteilt. 1939 hatte er zahlreiche Ausstellungstücke aus Lhasa nach Europa gebracht, die bis vor Kurzem im Salzburger »Haus der Natur« unkommentiert zu sehen waren. Das mit österreichischem Steuergeld finanzierte Naturkundemuseum zeigte bis vor wenigen Jahren in einigen Abteilungen noch immer rassistische Inhalte der SS und ließ seine Geschichte erst 2014 von einem Historiker aufarbeiten – nachdem es immer wieder öffentliche Kritik gegeben hatte. Im »Haus der Natur« gibt es nach wie vor Gedächtnislücken und Tabus bei der Aufklärung.

Alpinisten, Touristen sowie Esoteriker, die den Himalaya als »unpolitische« Idylle betrachten, müssen neuerdings einen weiteren schweren Schlag verkraften: Auch der Wiener Bergsteiger, Geologe, Schriftsteller und Journalist Herbert Tichy steckt tief im braunen Sumpf. Der weltbekannte Begründer des Alpinstils auf den Achttausendern verschleierte seine NSDAP-Mitgliedschaft noch perfekter als Harrer und präsentierte sich nach dem Krieg als Menschenfreund und Berg-Hippie. Tichy hatte 1954 die spektakuläre Erstbesteigung des Cho Oyu (8201 m) geleitet und war dadurch – ähnlich wie Harrer durch den Eiger – zu einem Nationalhelden Österreichs geworden. Die neuesten Forschungen des jungen Wiener Historikers Hannes Stanik sprechen eine klare Sprache: Tichy betrieb als Korrespondent führender Nazi-Zeitungen aus eigenem Antrieb die subtile, vielfach auch offene Propaganda für sein Idol Hitler. Er arbeitete ab 1939 im japanisch besetzten China und veröffentliche Lobeshymnen auf die Kriegsziele des Berliner Regimes und die mit ihm verbündeten Faschisten Japans. Der Wiener verschwieg die unermesslichen Kriegsverbrechen der japanischen Streitkräfte in China und anderen Regionen des Pazifik, hetzte in Artikeln immer wieder gegen Juden, Briten, Australier, Neuseeländer und Amerikaner.

GERALD LEHNER, Salzburg, im Herbst 2016

SS-Mann Harrer: Agent der CIA in Tibet

Seit der ersten Auflage dieses Buches (2007) hat sich sehr viel getan, neues Wissen über Harrer, den Dalai Lama, die Tibet-Industrie und ihre Netzwerke kam ans Licht. Das vorliegende Buch wurde dabei stark erweitert und auch umgeschrieben. Was Sie im folgenden Kapitel lesen, stammt aus diesem Forschungsmaterial – den journalistischen Regeln folgend, das Neueste immer zuerst zu schreiben.

Wie viele seiner Gesinnungsfreunde biederte sich Harrer nach der Niederlage ihres »Dritten Reiches« an die amerikanischen Befreier Europas an. Ab Anfang der 1950er Jahre waren solche Strategien höchst erfolgreich. Viele taten das in der Hoffnung, ihre Karriere ungehindert fortsetzen zu können bzw. nicht bestraft zu werden. Politiker der USA nutzten das Phänomen der braunen Opportunisten für die eigene Seite zum Teil schamlos aus, um Wissen und Erfahrungen der Nazi-Kader für den politischen und militärischen Kampf gegen Kommunisten in China und der Sowjetunion zu instrumentalisieren. Wer rein realpolitisch, militärisch, strategisch und taktisch denkt, mag das gut finden; oder zumindest verständlich. Angesichts von weltweit insgesamt 65 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg, den Hitlerdeutschland vom Zaun brach und über fast sechs Jahre bis zum Untergang durchzog, kann man diese Günstlingswirtschaft der USA gegenüber NS-Akteuren auch als moralische Kapitulation des freien Westens sehen. Diese Entwicklung folgte aber auch dem, was wir als Demokraten bis heute – mit Recht – bewundern: dass es die Vereinigten Staaten von Amerika durch ihre industrielle Überlegenheit neben dem Überlebenskampf und den immensen Blutopfern der Sowjetunion erst ermöglichten, die lange allmächtig erscheinende Nazi-Diktatur zu beenden. Der folgende Kalte Krieg zwischen den bis 1945 Verbündeten wurde eine weitere Schattenseite der Menschheitsgeschichte, der nur um ein Haar nicht im heißen Krieg der Atomwaffen endete.

Der Kalte Krieg der Großmächte in den 1950er und 1960er Jahren wurde in Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas als heißer und sehr blutiger Konflikt ausgefochten – bei sogenannten Stellvertreterkriegen der USA, der Sowjetunion und Chinas, die verdeckt und oft streng geheim von Agenten und Militärberatern angeheizt wurden. Für die Amerikaner spielten tibetische Freischärler ab 1956 gegen das kommunistische China eine wichtige Rolle. Die US-Regierung ließ Nomaden und Bergbauern aus dem tibetischen Hochland von der CIA in den Rocky Mountains in Colorado in den Künsten des modernen Gebirgskrieges ausbilden – mit dem Segen des damals noch jungen Dalai Lama, der im Exil hinter den Kulissen auf die militärische Gewalt der USA gegen die Besetzung Tibets durch das kommunistische China setzte. Warum wurde ihm viele Jahre später der Friedensnobelpreis für seinen »gewaltlosen Widerstand« gegen die Chinesen verliehen? – Die Akademien in Oslo und Stockholm hatten keine fundierten Recherchen zustande gebracht, sondern waren wohl verschiedenen Lobbys auf den Leim gegangen.

Die amerikanische Dokumentarfilmerin Lisa Cathey hat über den schmutzigen Krieg der CIA in Indien, Nepal und Tibet ein umfangreiches Feature gedreht. Ehemalige CIA-Agenten schilderten vor der Kamera blutige Details. Auch tibetische Rebellen und Strippenzieher kommen in dem Film zu Wort. Beim Töten von Tieren habe man gebetet, nicht so beim Töten von Chinesen, sagt ein buddhistischer Kämpfer und Dalai-Lama-Fan im selben Film. Die amerikanische CIA beeinflusste in Lhasa schon viel früher tibetische Regierungsbeamte und Adlige aus dem Umfeld des jungen Dalai Lama. Nachweisbar ist nun auch, dass sein »Lehrer« Heinrich Harrer schon Anfang der 1950er Jahre für die CIA aktiv war. Darüber hatte es lange Zeit nur Gerüchte gegeben. Harrer sei »unsere Laus im Pelz des jugendlichen Dalai Lama« gewesen, so formulierte es ein ehemaliger CIA-Agent und betagter Extrembergsteiger aus den USA, mit dem ich 2002 – anlässlich eines Ausstellungsprojektes zu einem anderen Thema – in Österreich gesprochen habe.

2012 wurden den deutschen Autoren Victor und Victoria Trimondi im Rahmen der Wikileaks-Affäre brisante Dokumente der US-Diplomatie zugespielt, die auch ich erhielt. Sie wurden auf ihre Echtheit überprüft und gehörten nachgewiesenermaßen zum damaligen Schriftverkehr der US-Botschaft in Delhi (Indien). Deren Erster Sekretär (und CIA-Offizier) Fraser Wilkins teilte zum Beispiel im Sommer 1951 in einer als »geheim« klassifizierten Depesche dem Außenministerium in Washington mit:

Heinrich Harrer hat im Auftrag amerikanischer Offizieller in Indien eine Reihe von wichtigen Missionen in Zusammenhang mit dem Dalai Lama diskret und erfolgreich erfüllt. Er genießt offenbar das Vertrauen des Dalai Lama.3

Mir liegen dazu auch Dokumente vor, die Harrers (geheime) Briefe mit der US-Botschaft in Indien und seine Arbeit für die CIA belegen. Es lassen sich darin Details seiner nachrichtendienstlichen Tätigkeiten nachlesen. Harrer benutzte dabei die informelle Ansprache mit dem Vornamen für den US-Agenten Wilkins in Delhi: »My dear Fraser … Yours sincerely, Henrig«. Es ging auch um eine militärische Zusammenarbeit gegen die damals schon absehbare chinesische Bedrohung. Harrer übermittelte ebenso interne Informationen über die tibetische Regierung, die sich den Schutz der Amerikaner erhoffte. »Ich habe Dir das in einem früheren Brief geschrieben, weil er trotz seiner Jugendlichkeit eine hohe Intelligenz hat«, schrieb Harrer über den Dalai Lama an Wilkins.4

Auch der luxemburgische Wissenschaftler und Schriftsteller Albert Ettinger recherchiert und forscht seit Langem über Tibets Geschichte und Gegenwart. Er verzichtet bewusst auf chinesische Quellen – oder kennzeichnet diese – ähnlich wie ich – als politische Propaganda, um sich nicht dem Vorwurf der tibetischen Exilregierung und ihrer Millionen Fans auszusetzen, hinter jeder Kritik am Regime des Dalai Lama stünden die Kommunisten in Peking.

Ettingers 2015 veröffentlichtes Buch »Kampf um Tibet« ist ein Standardwerk über die Tragödien des tibetischen Volkes – deren Spannungsfelder sich über lamaistische Diktatur, klerikale Ausbeutung der einfachen Leute, Kolonialismus, Missbrauch durch Himmlers SS-Mythologie und braune Wissenschaftler bzw. Rassenfanatiker, kommunistische Eroberung und Unterdrückung, Instrumentalisierung im Kalten Krieg, westliche Bewusstseinsindustrie und esoterische Moden der Gegenwart erstrecken.

Ettingers Erstlingswerk heißt »Freies Tibet?«5, und schon das Fragezeichen sagt eine Menge. Der Bogen spannt sich von der Frühzeit auf dem Hochland bis ins tibetische Mittelalter, das aus Ettingers Sicht für die Masse der einfachen Tibeter bis heute andauert – mit allen Konsequenzen. Der Luxemburger zeichnet ein ungeheuerliches Sittenbild über Denken und Tun der Eliten und Adligen, die im alten Tibet über Jahrhunderte auf Kosten der Landbevölkerung gelebt haben. Folgt man dem Forscher, dann haben diese Strukturen bis in die heutige Zeit überlebt: »Sie werden von den Bewunderern des Dalai Lama verdrängt, ignoriert oder verschwiegen«, schrieb mir Ettinger in einer E-Mail. Die großen Widersprüche der Lebenspraxis zur buddhistischen Theorie und die vielen Missstände im »real existierenden Lamaismus«, wie sich der Autor ausdrückt, sorgen für maximale Spannung in seinem Buch.

Auch Ettinger beleuchtet die politische(n) Rollen(n) des Nationalsozialisten Heinrich Harrer, der sich zu Beginn der 1950er Jahre der amerikanischen CIA andiente, um in Tibet den militärischen Kampf gegen China mit zu organisieren. Als Harrer nach Tibet kam, waren ihm die in abgelegenen Regionen lebenden Nomaden der »Khampas« ein Dorn im Auge. Er schilderte sie als räuberisches »Gesindel« und »Landplage«, als »Untermenschen« im nationalsozialistischen Sinn. Wenig später, als es gegenüber den Amerikanern darum ging, diese Gebirgler als Kämpfer und Kanonenfutter für die CIA zu rekrutieren, besann sich Harrer am Hof des Dalai Lama in Lhasa, schreibt Ettinger:

Nun waren die Khampas für ihn plötzlich keine gefürchteten Räuber mehr, sondern – wie Harrer nun wörtlich schrieb – ein ›außergewöhnlich harter und aufrechter Menschenschlag‹. So wundert es auch nicht, dass Wortwahl und Tonfall Harrers in diesem Zusammenhang an den bei den Nazis üblichen Helden- und Führerkult erinnern.6

Aus Harrers Büchern sprechen noch immer – gelegentlich indirekt, seltener auch direkt – Tonfall und Ideologie der SS zu uns. Bewiesen ist außerdem, dass Himmlers Liebling wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zum CIA-Agenten mutierte. Das passt ins allgemeine Sittenbild und zur historischen Entwicklung im Kalten Krieg zu Beginn der 1950er Jahre.

Wir wissen, dass Harrer – seit seiner Flucht aus dem Internierungslager der Briten in Indien nach Tibet – gelegentlich Briefkontakt mit Freunden und politischen Gesinnungsgenossen in Europa hatte. Er wusste, dass er als Medienstar der Nazis, Himmlers Darling, SS-, SA- und NSDAP-Mitglied in den ersten Jahren nach dem Krieg zu Hause keine guten Karten hatte. Er dürfte allerdings in Tibet auch rasch erfahren haben, dass die amerikanischen Befreier Europas schon im Juni 1946 einen neuen Nachrichtendienst gegründet hatten. Das war seine Chance, eines Tages zu Hause wieder Fuß zu fassen. Diese »Organisation Gehlen« war Vorläufer des heutigen Bundesnachrichtendienstes. Er bestand zu Beginn aus ehemaligen Angehörigen der 12. Abteilung des Generalstabs der Deutschen Wehrmacht. Leiter wurde der frühere Generalmajor Reinhard Gehlen. Sein Team stellte – vorwiegend für die antikommunistische Spionage gegen die Sowjetunion – viele ehemalige Mitglieder von SS, SD, Gestapo und Abwehr ein, dazu noch viele Ex-Offiziere der Wehrmacht, die ebenfalls an Hitlers verbrecherischem Vernichtungskrieg in Russland beteiligt gewesen waren.

Die USA wollten deren Spezialwissen für ihre Ziele nutzen. Sie betrieben den neuen Geheimdienst zunächst als Dienststelle der US-Armee. Am 1. Juli 1949 übernahm ihn die 1947 neu gegründete CIA. Deren leitender Offizier für Deutschland (und indirekt auch für Österreich) war James H. Critchfield alias Kent J. Marshall. Er hatte in Pullach bei München sein Büro. Eine Aufgabe für künftige Forscher wäre es, mögliche Kontakte Harrers aus Tibet zu diesen Dienststellen zu untersuchen; möglicherweise lassen sie sich aus dem Briefverkehr der CIA nachweisen. Dieser dürfte eines Tages in vollem Umfang freigegeben werden. Nach seiner Rückkehr aus Tibet nach Europa (1952) führte einer der ersten Wege Harrers nach München. Was er dort – neben dem Besuch bei seinem Freund, dem SS-Kameramann Ernst Krause – gemacht hat, ist nicht bekannt.

Dass Harrer seine Arbeit als CIA-Agent in Tibet neben Geld weitere Früchte eintrug, wurde 1954 deutlich, zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus Asien nach Europa. Als ehemaliger SS-Mann hatte Harrer – anders als Hunderttausende andere Soldaten aus Himmlers Verbänden – keinerlei Probleme bei der Einreise in die USA. Die Behörden wussten zwar aus den erbeuteten Karteien der Nazis mit Sicherheit von seinen Mitgliedschaften. – Offenbar bedeutungslos für einen so prominenten Verbündeten im Kalten Krieg: Am 5. Juli 1954 gelang Harrer mit den Amerikanern Fred Beckey und Henry Meybohm im Bundesstaat Alaska die Erstbesteigung des 4442 Meter hohen und technisch schwierigen Mount Hunter. Ihr Anstieg über den Westgrat gilt bis heute als »Normalweg« auf diesen Eisriesen, einen direkten Nachbarn des Denali (Mount McKinley), mit 6190 Metern der höchste Berg Nordamerikas.

Heinrich Harrer, Held zahlreicher Herrscher

Bericht in »Vanity Fair« (1997) – rechts der junge Harrer.

»Große Männer sollte man bewundern.

Aber man sollte sie nie kennenlernen«

KURT TUCHOLSKY, über Christoph Kolumbus

Der amerikanische Journalist und Pulitzer-Preisträger Lewis M. Simons schrieb 1997 im Magazin der Smithsonian Institution in Washington, D.C., nachdem die von mir losgetretene Lawine zum Stillstand gekommen war: »Heinrich Harrer hat die zweite Hälfte seines Lebens dazu benutzt, um die erste zu verbergen.«7 Und die New York Times beurteilte am 20. Juni 1997 Harrers Odyssee von Indien über den Himalaya nach Tibet so: »Ein SS-Mann auf der Flucht vor den Briten.«8

Heinrich Harrer war der Held zahlreicher Herrscher und Herren. Sein Freund, der Dalai Lama, wirft in seiner politischen Rolle ebenfalls viele Fragen auf. Seine Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Dissidenten in den eigenen Reihen des tibetischen Exils ist gering. Der Dalai Lama pflegte über Jahrzehnte freundschaftliche Kontakte zu ehemaligen SS-Männern wie dem Kriegsverbrecher Bruno Beger oder dem rechtsradikalen Chilenen Miguel Serrano. Dieser verknüpfte seine Theorie des »Esoterischen Hitlerismus« mit dem tibetischen Buddhismus.

Mit seinem Bestseller »Sieben Jahre in Tibet« hat sich der ehemalige SS-Oberscharführer Harrer 1952 in das kollektive Gedächtnis von Millionen Lesern und Fans geschrieben. In Nordamerika rangiert das Buch unter den besten zehn aller Zeiten im Genre »Adventure Books«. Harrers Literatur ist das Fundament der Tibet-Esoterik, einer gigantischen Geschäftemacherei mit Tourismus, Sehnsüchten und Klischees – fernab politischer und sozialer Realitäten im Himalaya.

Naive Bewunderer sind verstört, wenn sie von Harrers politischen Verstrickungen erfahren. Als ich 1997 seine Mitgliedschaften in SA, SS und NSDAP nachwies, rechtfertigte sich Harrer damit, dass er seinen handschriftlichen Lebenslauf für die Bewerbung bei der SS nur aus »Angeberei« mit einem besonders frühen Eintrittsdatum (Oktober 1933) in Hitlers Sturmabteilung (SA) aufgebessert habe. War Hitlers Regime für ihn nur ein Marionettentheater, das man mit falschen Daten belügen konnte, wenn es die schnelle Karriere erforderte?

Am 7. Januar 2006 ging Harrers Leben im 94. Jahr zu Ende. Der Großteil der Nachrufe in österreichischen Medien waren Verherrlichungen, während seine Aktivitäten zur Zeit des Nationalsozialismus schon fast zehn Jahre bekannt und international publiziert waren. Auch der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) klammerte in seiner Würdigung die historischen Zusammenhänge aus und folgte damit einer langen Tradition österreichischer Politiker aller Schattierungen:

Heinrich Harrer hat der weltweiten Gemeinde der Bergfreunde großartige Mutproben und Erstbesteigungen beschert. Seine abenteuerliche und eindrucksvolle Freundschaft mit dem Dalai Lama hat ihn zu einem millionenfach gelesenen Buchautor und Philosophen der Bergerfahrung gemacht.9

Die Liste der offiziellen Ehrungen ist lang. Harrer war Mitglied der Kurie der Akademie der Wissenschaften in Österreich und des Explorers Club in New York, Träger der Goldenen Humboldt-Medaille und vieler Ehrenzeichen der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Kärnten sowie des »Light of Truth Award« der tibetischen Exilregierung in Indien. Das Licht der Wahrheit wollte Harrer auch in hohem Alter nicht auf seine Biografie scheinen lassen. Viele Fragen ließ er unbeantwortet: Er war im Sommer 1938 Mitglied von SA, SS und NSDAP, als er mit drei Seilgefährten durch die bis dahin unbegangene Nordwand auf den Eiger in der Schweiz stieg. Diese war wegen der vielen Todesopfer bei vorherigen Durchsteigungsversuchen als »Mordwand« international berühmt und berüchtigt. Himmler wünschte sich nach Harrers Erfolg, der außergewöhnliche Alpinist möge die Tochter des deutschen Polarforschers Alfred Wegener heiraten. Harrer ließ sich und seine Braut »rassenkundlich« durchleuchten, wie es von allen SS-Männern verlangt wurde. Das Paar durchlief den bürokratischen Spießrutenlauf – mit Unterstützung persönlicher Bürgen, die die nationalsozialistische Gesinnung der Brautleute bestätigten, wie man in Harrers SS-Akt nachlesen kann. Der Bergsteiger wurde durch die Schwester seiner Ehefrau zum Schwager des steirischen Gauleiters und späteren Kriegsverbrechers Siegfried Uiberreither.

Hitler und Himmler hatten mit dem 26-jährigen Oberscharführer Harrer aus der »Ostmark« und der hübschen Lotte Wegener ein Traumpaar für ihre Propaganda gefunden. Nach der Niederschlagung des »Röhm-Putsches« (1934) und dem Überfall auf die Tschechoslowakei sowie dem »Anschluss« Österreichs (1938) war Beobachtern und westlichen Regierungspolitikern klar geworden, dass Krieg und Massenmord in Berlin nicht nur als Fantasien existierten. Harrers Original-Dokumente aus SS- und NSDAP-Beständen sind durch meine Recherchen seit 1997 einer internationalen Öffentlichkeit bekannt.

Dieses Buch beleuchtet auch jenen Teil der Geschichte, der Harrer und mich persönlich und journalistisch verbindet. Es kann deshalb keine Studie und keine distanzierte Geschichtsschreibung sein. Ich habe Harrer im Frühling 1997 besucht und ihn für den ORF und das Hamburger Magazin Stern zu seiner NS-Vergangenheit befragt. Was sich seither international abgespielt hat, ist eines der Themen dieses Buches.

Es beschreibt mehr die Gegenwart als die Vergangenheit. Und es dreht sich um die Frage, wie das demokratische Österreich, seine Politik und seine Medien bei der Verherrlichung Harrers noch immer agieren und funktionieren.

Nach langem Leugnen seiner Mitgliedschaften bei SS, SA und NSDAP rechtfertigte sich Heinrich Harrer – Monate nach unserem Gespräch – gegenüber amerikanischen Medien, er hätte für die Bergsteigerei als junger Mann wohl alles getan.

Wie hätten wir selbst im Dritten Reich gehandelt? Jung, dumm, eitel, naiv, arbeitslos, hungrig, verhetzt? Ich weiß nicht, wo ich gestanden wäre. Das entscheidende Problem freilich bleibt.

Als ich Harrer 1997 die Gelegenheit bot, auf dem Amboss seiner Erinnerung ein selbstkritisches Meisterstück zu schmieden, versäumte er diese Chance. Er reagierte angriffslustig auf berechtigte Kritik. Fünf Jahre später, 2002, publizierte er seine Autobiografie »Mein Leben« – ein Werk mit vielen historischen und biografischen Details, interessanten Schilderungen, Gedächtnislücken und Unwahrheiten, die er als objektive Geschichte(n) verkaufen wollte. Wenn er in dem Buch – fast zehn Jahre nach der Aufdeckung seiner braunen Karriere – darauf zu sprechen kommt, geschieht dies mittels Selbstmitleid, Medien- und Journalistenschelte sowie bizarren Halbwahrheiten. Er spielte seine Rollen im NS-Imperium weiterhin herunter. Vieles bestritt er noch immer, obwohl es – mit Fakten und Dokumenten untermauert – auf dem Tisch lag.

Bevor Harrers Akt international publiziert wurde, führte ich in seiner Heimatgemeinde Hüttenberg in Kärnten ein längeres Hörfunkinterview mit ihm. Es endete mit einem Eklat.

Es gibt einige weitere Phänomene, die kritische Geister in Harrers Fangemeinde verstören und bis zu meinen Recherchen nicht bekannt waren. 1998 fiel mir jenes Foto erstmals auf, mit dem die Exilregierung Tibets im Internet Stimmung gegen die rotchinesische Invasion macht. Es zeigt den Dalai Lama mit den ehemaligen SS-Männern Heinrich Harrer und Bruno Beger – in Solidarität für Tibet.10 Beger war Wissenschaftler und Kriegsverbrecher. Als »Rassenforscher« der Nazis und Anthropologe war er 1938/39 – einige Jahre vor Harrer – mit einer SS-Expedition in Tibet. 1970 wurde er wegen Mitwisserschaft bei einem Massenmord an jüdischen Häftlingen des Vernichtungslagers Auschwitz rechtskräftig verurteilt. 86 Menschen waren für eine Schädelsammlung der SS vergast worden.

Als ich 1997 den betagten Beger in Hessen ans Telefon bekam, fragte ich ihn, ob er Heinrich Harrer persönlich kenne: »Natürlich. Wir sind seit vielen Jahren befreundet und duzen uns.« Beger schickte mir Briefe und Dokumente, um seine guten Verbindungen, Freundschaften und Bekanntschaften in diesen Kreisen zu dokumentieren – im Glauben, ich würde über die Tibet-Expedition positiv berichten, an der er 1938/39 als »Rassenforscher« der SS teilgenommen hatte.

Hier schließt sich der Kreis zur Esoterik und Begers »wissenschaftlichen« Exponaten, die dieser 1939 aus Tibet mitgebracht hatte, und die bis 2014 im Salzburger »Haus der Natur« unkommentiert ausgestellt waren – vor den Augen sämtlicher Salzburger Landesregierungen der Zweiten Republik Österreich, deren Vertreter im Kuratorium des Naturkundemuseums sitzen. Sie versorgen das Haus seit Jahrzehnten mit Steuergeld in Millionenhöhe.

»Mordwand«

Harrers Buch »Die weiße Spinne« über die Eiger-Nordwand – neben »Sieben Jahre in Tibet« sein Bestseller mit sehr vielen Übersetzungen. Er vermied in beiden Bücher jede Erwähnung seiner nationalsozialistischen Verstrickungen bei diesen Abenteuern.

Foto: Gerald LEHNER

»Der große Feind der Wahrheit ist nicht die Lüge – wohl bedacht,

erfunden, unehrlich –, sondern der Mythos –

hartnäckig, überzeugend und unrealistisch.«

John F. Kennedy

Am 24. Juli 1938 gelang den Bayern Andreas Heckmair und Ludwig Vörg gemeinsam mit Heinrich Harrer und dem Wiener Fritz Kasparek die erste Durchsteigung der Nordwand auf dem 3970 Meter hohen Eiger in der Schweiz. Adolf Hitler ließ sich stündlich vom Fortgang berichten. Bei früheren Durchsteigungsversuchen auf diesem Fels- und Eisriesen des Berner Oberlandes waren neun Bergsteiger umgekommen. Einige starben unter fürchterlichen Bedingungen vor den Augen der Retter, die wegen technischer und topografischer Schwierigkeiten nicht eingreifen konnten. Der Eiger und seine Nordwand zogen die internationale Presse bis nach Nordamerika in ihren Bann. Das wussten auch die Propagandisten des NS-Regimes.

Viele Extrembergsteiger in Europa, die wie Harrer aus ärmlichen Verhältnissen stammten, spürten, dass sie mit einem Erfolg auf dem Eiger schnell zu nationalen Helden und Publikumslieblingen aufsteigen würden. Nach den ersten tödlichen Unfällen hatte die Nordwand vom Zeitungsboulevard das Etikett »Mordwand« erhalten. Zunehmend wurde auch die Meinung verbreitet, sie sei unbezwingbar. Die Nordwand des Eiger ist ein kombiniertes Gelände in Fels und Eis mit einer Kletterhöhe von mehr als 1800 Metern. Zwischen schwierigen und brüchigen Felspassagen warten zwei steile Eisfelder, die mit der Ausrüstung der 1930er Jahre um vieles schwieriger zu bezwingen waren als mit modernen Steigeisen und Eisbeilen. Die dritte Eispassage – im oberen Viertel unter den Ausstiegsrissen in Richtung Gipfel – wird wegen ihrer Form die »weiße Spinne« genannt.

Die Durchsteigung der Wand gelang dem Quartett Heckmair, Vörg, Kasparek und Harrer vier Monate, nachdem Österreich an das Deutsche Reich »angeschlossen« worden war. – Der bergsteigerische Erfolg auf dem Eiger war dafür die perfekte Vermarktungs-Plattform. Ursprünglich waren die Erstbegeher zwei konkurrierende Seilschaften: Heckmair kletterte mit Vörg, und Harrer mit Kasparek. Wegen der beträchtlichen Gefahren beendeten sie den Wettlauf durch die Wand, schlossen sich noch relativ weit unten zusammen, um gemeinsam den Gipfel zu erreichen – und zu überleben. Dies wurde in den folgenden Monaten von der braunen Presse geschickt auf den »Anschluss« Österreichs an Nazideutschland zurückgeführt und auf der internationalen Ebene als Beweis propagiert, dass Österreich zu Deutschland gehöre – und zwar schon immer.

»Existenzielle Not vieler Bergsteiger – materielle und geistige, soziale und psychische – war eine Voraussetzung vieler Höchstleistungen«, schreibt der Wiener Historiker Rainer Amstädter. Dadurch entwickelte sich ein eigener Typus von »Bergzigeunern«, wie sie genannt wurden; Eisgeher, Felskletterer und Allround-Bergsteiger, die weite Reisen zu den Bergen ihrer Träume in den Westalpen mit dem Fahrrad zurücklegten und dabei in Wäldern oder Straßengräben übernachteten. Die Folgen des Ersten Weltkrieges, der wirtschaftliche Niedergang und die hohe Arbeitslosigkeit hatten seit dem Ende der 1920er Jahre zu psychosozialen Krisen bei jungen Männern geführt. In der nationalsozialistischen Ideologie fanden sie Revanche, Trost, Rat und Zuflucht. Sport- und Tiefenpsychologen interessieren sich neben Historikern noch heute für diese Generation, die in einer Zeit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Extreme aufwuchs, berichtet Amstädter:

Ein wesentliches Motiv für »übermenschliche« Leistungen war die innerliche Widerstandsreaktion gegen Minderwertigkeitsgefühle, die unter anderem aus trostlosen sozialen Verhältnissen erwachsen … Die Transzendenz-Sehnsucht des früher romantischen Bergsteigens, die im Erleben der Natur kurzzeitiges Einssein anstrebt, verwandelte sich unter dem Einfluss des ideologischen Übermenschentums in eine Gier nach Glückserleben … Das gefahrvolle und entbehrungsreiche Extrembergsteigen bringt Empfindungen der Unklarheit im Selbst, der Sinnleere, des Unbehaustseins und gesellschaftlichen Desintegration vorübergehend zum Erlöschen.

Heinrich Harrer hat sich bis in die sechziger Jahre gegen solche Interpretationen der dreißiger Jahre gewehrt. Er hat sich über die Erklärungsversuche der modernen Psychologie in seinen Büchern regelrecht mokiert.11

Mit Dokumenten der SS ist nachweisbar, dass der 26-jährige Heinrich Harrer als Einziger der vier Nordwand-Erstbegeher Mitglied von SS und NSDAP war. Seinen eigenen schriftlichen Angaben in Lebensläufen zufolge gehörte er außerdem schon seit 1933 Hitlers Sturmabteilung in Graz an, die bis zur offiziellen Machtübernahme der Nazis in Österreich als Terrortruppe im Untergrund operierte.

Fragebogen von Harrer für seine Aufnahme in die NSDAP (1938): Handschriftlich bestätigt der SS-Mann, seit Oktober 1933 auch in Hitlers SA Dienst getan zu haben. Diese war damals in Österreich eine illegale Terror-Organisation.12

Seine Schilderung des Biwaks in der Nordwand im Juli 1938 zeigt, dass Harrer über ein hervorragendes Gedächtnis und eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe verfügte. In seinem ersten Bestseller »Die weiße Spinne – das große Buch vom Eiger« sind zahlreiche Details beschrieben.

Ich weiß, dass ich in der Rampe der Eiger-Nordwand bin und mich aufrichten, hinaufdrücken und meinen Sitz aus Seilschlingen in Ordnung bringen sollte. Aber ich bin so lethargisch, will nur weiterschlafen.

Im Augenblick des Einnickens sehe ich wieder das Traumbild vor mir. Ich richte mich in den Steigschlingen auf, nehme wieder meinen Sitz auf dem abschüssigen Plätzchen ein. Fritz brummt irgendetwas im Schlaf. Da höre ich Andreas und Wiggerl über mir reden. Die Stimme Vörgs klingt besorgt. Ich frage, was los sei. »Dem Andreas ist schlecht. Die Ölsardinen, die er am Abend gegessen hat, liegen ihm im Magen.« Ich bin nun ganz hellwach und ganz frisch.13

Der Name Adolf Hitler fehlt in Harres Buch, das auf allen Kontinenten zu einem Verkaufssschlager wurde, gänzlich. »Heinrich Himmler«, »Nationalsozialismus«, »Sturmabteilung«, »Schutzstaffel« und »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei« oder deren Kürzel kommen auch in neueren Auflagen nicht vor. Der Text liefert viele bergsteigerische Details, minutiös geschilderte Begebenheiten und exakte sporthistorische Informationen. Immer wieder hat Harrer ergänzendes Material recherchiert, zusammengetragen, aktualisiert und über die Jahrzehnte in spätere Auflagen eingearbeitet. Bis ins hohe Alter verfügte er über einen wachen Geist – er wusste, was er tat, sagte oder schrieb. Das Kapitel in der aktuellsten Auflage, in dem Hitler bei Harrer erstmals vorkommt, ist nur eine Seite lang. Die Überschrift lautet: »Nachgedanken« – und wieder keine einzige Zeile über seine NS-Karriere. Stattdessen unterstellt er seinen Kritikern unseriöse Motive:

Seit der Erstbegehung der Eiger-Nordwand sind sechzig Jahre verstrichen. Meine große Liebe zu den Bergen ist geblieben. Und geblieben ist die Erinnerung. Sie ist klar und durch keine schönfärbende Brille getrübt. So kann ich verschiedene Irrtümer richtigstellen, die durch Unverständnis oder bösen Willen verbreitet wurden.14

Einmal mehr weist Harrer in seinem Text alles zurück, um weiter das Opfer böser Mächte zu spielen. – Kein Wort über den hemmungslosen Ehrgeiz zur höheren Ehre des NS-Regimes als eine seiner Triebkräfte auf dem Eiger! Nachdem Harrer über Jahrzehnte den Ahnungslosen mimte, wurde er auch von Reinhold Messner scharf kritisiert. Harrer habe seit dem Zweiten Weltkrieg nichts dazugelernt und propagiere noch immer die Ideale des Nazibergsteigens, schrieb der Südtiroler, der als Erster auf allen Achttausendern stand, in Zeitungskommentaren. Er sagte es auch in TV-Interviews. Nach meinen Publikationen über Harrers SS-Akt im Herbst 1997 lud mich Messner auf sein Schloss in den Vintschgau ein. In der deutschen Fachzeitschrift Alpin veröffentlichte er wenig später einen Artikel:

Ich habe immer schon von der SS-Mitgliedschaft Harrers gewusst und finde nicht, dass ihm daraus jetzt ein Strick gedreht werden sollte. Wer war damals nicht dabei? Was ich aber nicht verstehe: Heute, mit 85 Jahren, verherrlicht er die Ideale von damals noch immer. Warum hinterfragt er sie nicht? Er hält immer noch für richtig, was die Nazis gepredigt haben. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, wie sehr der Nationalsozialismus vor allem in der Bergsteigerei verwurzelt war …

»Tugenden«, wie die der Alpinisten von damals, waren Synonyme für »das Deutsche«; Ideale wie Seilschaft, Bergkameradschaft, Treue bis in den Tod. Viele der Hitlerschen Ideen sind in den Köpfen von Alpinisten mit entstanden. Die illegalen Nazis der dreißiger Jahre in Österreich stammten hauptsächlich aus der Bergsteigerei. Die Hütten in den Bergen waren konspirative Treffpunkte, wo der Anschluss vorbereitet wurde. Der Österreichische Alpenverein hat noch viel Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet zu leisten. Wir Alpinisten sollten wissen, dass wir Verantwortung für die NS-Zeit mitzutragen haben. Der Fall Harrer hat uns daran erinnert. Alpinisten hatten mit ihren Berg-Heil-Idealen Futter geliefert, mit dem nationalsozialistischer Aufbau und Krieg gelingen sollten …

Ich habe Harrer vor laufender Kamera dafür kritisiert, nicht erkannt zu haben, welche Lüge sich hinter dem Ideal der Seilschaft verbirgt. 1988 feierten wir nach 50 Jahren die Erstbegehung der Eiger-Nordwand 1938. Es kam zum Fernseh-Eklat zwischen Harrer und mir. Immer wieder betonte er, die »Seilschaft« sei die große Wertvorstellung seines Lebens. Immer wieder kam von ihm die Kritik, wir Jungen könnten nicht mehr Seilschaften fürs Leben bilden, uns fehlten Intensität, Treue und Ausdauer. Im Hick-Hack mit mir über diese Ideale blieb er verstockt, vorwurfsvoll, ja beleidigend. Es sind die Ideale seiner Jugend, Ideale der NS-Propaganda und darüber hinaus seine Lebenslügen, die mich perplex machen. Wie kann ein alter Mann sich selbst so belügen? Der Mensch ist nicht hart wie Kruppstahl, er ist brüchig und schwach, macht Fehler …