13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Fünf renommierte Kritikerinnen schreiben über ihre 100 bedeutendsten Autorinnen Eine Auswahl der 100 bedeutendsten schreibenden Frauen aus zwei Jahrtausenden und der ganzen Welt, vorgelegt von den renommierten Kritikerinnen Verena Auffermann, Gunhild Kübler, Ursula März, Elke Schmitter und Julia Encke. Von Sappho bis Atwood, von Adichie bis Zeh porträtieren sie Schriftstellerinnen und ihren Weg zum Schreiben, betten ihr Werk in Lebens- und Zeitumstände ein und positionieren sie innerhalb literarischer Traditionen. Eine spannende, unterhaltsame und zum Lesen verleitende Erkundung der weiblichen Gefilde der Weltliteratur und ein Muss für jede Leserin - und jeden Leser!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

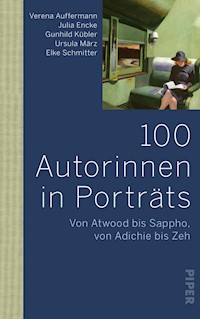

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.deÜberarbeitete und erweiterte Ausgabe des Titels Leidenschaften – 99 Autorinnen der Weltliteratur von Verena Auffermann, Gunhild Kübler, Ursula März, Elke Schmitter, erschienen 2009 bei C. Bertelsmann Verlag, München© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: Cornelia NiereCovermotiv: Edward Hopper, Compartment C, Car 293, 1938. © Heirs of Josephine N. Hopper/VAGA at ARS, NY/VG Bild-Kunst, Bonn 2021. Bridgeman Images.Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe) Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Vorwort

Leïla Slimani geb. 1981

Die Botschafterin

Chimamanda Ngozi Adichie geb. 1977

Black Voices Matter

Zadie Smith geb. 1975

Schreiben als Parallelaktion

Juli Zeh geb. 1974

Literarisches Dextroenergen

Sarah Kane geb. 1971, gest. 1999

Der Tod ist mein Liebhaber

Han Kang geb. 1970

Die Schande, überlebt zu haben

Virginie Despentes geb. 1969

Porno ist ein Ort der Sicherheit

Rachel Cusk geb. 1967

Schonungslose Ehrlichkeit

A. L. Kennedy geb. 1965

In der Schräglage

Joanne K. Rowling geb. 1965

Und dann kam Harry Potter

Sibylle Berg geb. 1962

Training gegen die Abstumpfung

Olga Tokarczuk geb. 1962

In Zungen reden

Arundhati Roy geb. 1961

Fern der Elfenbeintürme

Zeruya Shalev geb. 1959

Bis zum Zerreißen

Yasmina Reza geb. 1959

Mit dem Vater lachen

Siri Hustvedt geb. 1955

Die zitternde Frau

Herta Müller geb. 1953

Reisende auf einem Bein

Hilary Mantel geb. 1952

Die Überwindung des Widerstands

Elfriede Jelinek geb. 1946

Ihre tödliche Dosis

Lídia Jorge geb. 1946

Aus portugiesischen Kolonien

Elena Ferrante unbekannt

Das neapolitanische Rätsel

Ljudmila Ulitzkaja geb. 1943

Das Matrjoschka-Prinzip

Isabel Allende geb. 1942

In der Schneekugel

Monika Maron geb. 1941

Die Macht der Geschichte

Annie Ernaux geb. 1940

Am Anfang war die Scham

Brigitte Kronauer geb. 1940, gest. 2019

Die Wirklichkeit feiern

Margaret Atwood geb. 1939

Körper, Kleider, Katastrophen

Joyce Carol Oates geb. 1938

Laufen, um nicht stehen zu bleiben

Zhang Jie geb. 1937

Zorn und Melancholie

Inger Christensen geb. 1935, gest. 2009

Ordnung ist das halbe Dichten

Sarah Kirsch geb. 1935, gest. 2013

Politik und Natur

Agota Kristof geb. 1935, gest. 2011

Die Wörterbuchleserin

Françoise Sagan geb. 1935, gest. 2004

Traurigkeit – komm, Traurigkeit

Joan Didion geb. 1934

Die Paranoia der amerikanischen Gesellschaft

Irmtraud Morgner geb. 1933, gest. 1990

Plädoyer für mehr Größenwahn

Susan Sontag geb. 1933, gest. 2004

Antipodin ihrer selbst

Sylvia Plath geb. 1932, gest. 1963

Genie und Lebenswut

Toni Morrison geb. 1931, gest. 2019

Geschnappt und abgeführt

Alice Munro geb. 1931

Das unheimlich einfache Leben

Christa Wolf geb. 1929, gest. 2011

Das Ich und seine Möglichkeiten

Maya Angelou geb. 1928, gest. 2014

Lebensmut, Kampfgeist und Vitalität

Ingeborg Bachmann geb. 1926, gest. 1973

Die Zerrissene

Friederike Mayröcker geb. 1924, gest. 2021

Man muss sein, wie man ist

Nadine Gordimer geb. 1923, gest. 2014

Schreiben am Kap des Engagements

Wislawa Szymborska geb. 1923, gest. 2012

Den Augenblick anhalten

Ilse Aichinger geb. 1921, gest. 2016

Geboren, um zu verschwinden

Patricia Highsmith geb. 1921, gest. 1995

Ordnung muss sein

Eileen Chang geb. 1920, gest. 1995

Dunkler Mond

Clarice Lispector geb. 1920, gest. 1977

Fürs Schreiben leben

Doris Lessing geb. 1919, gest. 2013

Im Haupt- und Nebenwiderspruch

Jane Bowles geb. 1917, gest. 1973

Besuche vom Mars

Leonora Carrington geb. 1917, gest. 2011

Malen, Schreiben und Lieben bis zum Wahn

Carson McCullers geb. 1917, gest. 1967

Von der Niedertracht der Menschen

Natalia Ginzburg geb. 1916, gest. 1991

Das Lebenslatein

Marguerite Duras geb. 1914, gest. 1996

Liebe, Mystik, Politik

Elsa Morante geb. 1912, gest. 1985

Mamma Roma

Simone de Beauvoir geb. 1908, gest. 1986

Die Pionierin

Mascha Kaléko geb. 1907, gest. 1975

Wunder, zu spät

Astrid Lindgren geb. 1907, gest. 2002

Ein Hang zur Anarchie

Irène Némirovsky geb. 1903, gest. 1942

Im Koffer ein Weltuntergang

Silvina Ocampo geb. 1903, gest. 1993

Fantastische Wirklichkeit

Marguerite Yourcenar geb. 1903, gest. 1987

Vagabundin des Geistes

Marieluise Fleißer geb. 1901, gest. 1974

Nachrichten aus der Provinz

Marie Luise Kaschnitz geb. 1901, gest. 1974

Stark und hinfällig

Margaret Mitchell geb. 1900, gest. 1949

Der Trotz als Herzschrittmacher

Nathalie Sarraute geb. 1900, gest. 1999

Menschen ohne Namen

Anna Seghers geb. 1900, gest. 1983

Treue und Verschleiß

Dorothy Parker geb. 1893, gest. 1967

New Yorks schärfste Zunge

Djuna Barnes geb. 1892, gest. 1982

Vertauschte Rollen

Marina Zwetajewa geb. 1892, gest. 1941

Kein Haken, kein Lüster

Nelly Sachs geb. 1891, gest. 1970

In den Wohnungen des Todes

Agatha Christie geb. 1890, gest. 1976

Mord und Gemütlichkeit

Jean Rhys geb. 1890, gest. 1979

Nicht fürs Glück geboren

Anna Achmatowa geb. 1889, gest. 1966

Herzschlag der Erinnerung

Katherine Mansfield geb. 1888, gest. 1923

Meisterin der Nebenbemerkung

Karen Blixen geb. 1885, gest. 1962

Sag, wer bin ich?

Virginia Woolf geb. 1882, gest. 1941

Werkstatt des Eigensinns

Gertrude Stein geb. 1874, gest. 1946

Die Jahrhundertfrau

Colette geb. 1873, gest. 1954

Gesamtkunstwerk à la française

Else Lasker-Schüler geb. 1869, gest. 1945

Prinz aus Theben

Hedwig Courths-Mahler geb. 1867, gest. 1950

Opium fürs Frauenherz

Ricarda Huch geb. 1864, gest. 1947

Courage und Einsamkeit

Emily Dickinson geb. 1830, gest. 1886

Eine Seele in Weißglut

Johanna Spyri geb. 1827, gest. 1901

Kind sein für immer

Anne, Emily und Charlotte Brontë geb. 1820, gest. 1849 / geb. 1818, gest. 1848 / geb. 1816, gest. 1855

Das täuschende Trio

George Eliot geb. 1819, gest. 1880

Ironie und Rührung

Harriet Beecher Stowe geb. 1811, gest. 1896

Die Macht des Mitgefühls

George Sand geb. 1804, gest. 1876

Lustvolle Grenzgängerin

Mary Shelley geb. 1797, gest. 1851

Unter Dämonen

Annette von Droste-Hülshoff geb. 1797, gest. 1848

Erschüttert, aber nicht erdrückt

Bettine von Arnim geb. 1785, gest. 1859

Zum Weltumwälzen geboren

Jane Austen geb. 1775, gest. 1817

Enge Räume, weite Gedanken

Rahel Levin Varnhagen geb. 1771, gest. 1833

Schicksal, das von sich weiß

Madame de Staël geb. 1766, gest. 1817

Genie hat kein Geschlecht

Madame de La Fayette geb. 1634, gest. 1693

Anatomie der Liebe

Madame de Sévigné geb. 1626, gest. 1696

Geschriebene Geselligkeit

Christine de Pizan geb. 1364, gest. 1429

Die erste Intellektuelle

Hildegard von Bingen geb. 1098, gest. 1179

Eine einmalige Karriere

Sei Shonagon geb. um 966, gest. nach 1017

Die Listen der Hofdame

Sappho geb. um 617 v. Chr., gest. um 560 v. Chr.

Die Erste

Die Verfasserinnen

Die Autorinnen in alphabetischer Reihenfolge

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Vorwort

Es war der 20. Januar 2021. Der Tag, an dem Millionen weltweit vor dem Fernseher saßen und mit angehaltenem Atem verfolgten, wie eine zweiundzwanzigjährige schmale Afroamerikanerin auf dem Kapitol in Washington auf ein Podest stieg, sich ans Mikrofon stellte und mit der Rezitation eines Gedichts begann. Nicht scheu, nicht zurückhaltend, nicht fragend, ob ihr dieser Auftritt auch wirklich zusteht. Sondern mit dem sichtbaren Stolz und der genießenden Souveränität, in diesem Moment an diesem Ort zu stehen.

Formal war es der Tag der Amtseinführung des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Aber fast schien es, als verschwände für die Dauer eines Gedichts der Triumph Joe Bidens über seinen unseligen Vorgänger hinter einem anderen: dem der weiblichen Stimme der Literatur in der Person Amanda Gormans, die im Rahmen der Zeremonie ihr Poem »The Hill We Climb« vortrug.

Hätte es diesen Moment vor 100 Jahren geben können? Niemals. Vor 50? Unwahrscheinlich. Immerhin, einen ähnlichen Moment gab es bereits 1993, als Maya Angelou bei der Amtseinführung Bill Clintons als Lyrikerin eingeladen war und ihr Gedicht »On The Pulse Of Morning« rezitierte.

Was dieser Tag Amanda Gormans für die Repräsentanz der weiblichen Stimme zukünftig bedeutet, das wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass seine Vorgeschichte, die zweieinhalb Jahrtausende alte Geschichte des Schreibens von Frauen, alles andere als triumphal gewesen ist. Von dieser Vorgeschichte erzählt dieses Buch. Es porträtiert 100 Autorinnen, von denen die meisten eine Ausnahme sind.

Sie waren gebildeter, als für Frauen eigentlich vorgesehen; sie waren selbstbewusster, hartnäckiger – und erfindungsreicher in der Verstellung. Manche benutzten männliche Pseudonyme, andere publizierten anonym, einige gingen in Männerkleidung, um mehr von der Welt zu erfahren, als ihrem Geschlecht erlaubt war. Viele von ihnen wurden erzogen, um eine dienende Funktion auszuüben – als Ehefrau und Mutter, als Hofdame, als töchterliche Pflegekraft oder als Gouvernante. Sie hatten kaum Vorbilder für ihre Begabung, erfuhren mehr Widerstand als Ermutigung, und am Ende von allem stand oft nicht der Ruhm, sondern die Ächtung. Als »Stinkbombe der Menschheit« galt die erfolgreichste Autorin ihrer Zeit, bekannt als George Eliot, ihrer Familie, und noch Joanne K. Rowling empfahl ihr Verlag, ihren Vornamen abzukürzen, damit das Publikum sich einen männlichen Autor vorstellen konnte.

Virginia Woolfs berühmtes Gedankenspiel, was aus einer Schwester Shakespeares geworden wäre – vorausgesetzt, sie wäre genauso begabt gewesen wie ihr Bruder – ist beinahe 100 Jahre alt. Inzwischen können wir es beantworten. Bis zum 20. Jahrhundert hatten Frauen kaum eine Chance, ein Leben als Autorin zu führen. Kamen sie aus sehr privilegierten Verhältnissen – wie Madame de Sévigné, wie Annette von Droste-Hülshoff oder Emily Dickinson –, konnten sie immerhin Bildung erwerben und schreiben, mit einem Zimmer für sich allein und Zeit zu ihrer Verfügung. Doch ein Leben wie Tolstoi, wie Brecht oder Thomas Mann – selbstbewusst, großmeisterlich und von einem Kranz dienstbarer Geister umgeben – war für Autorinnen bis vor wenigen Jahrzehnten schlicht ausgeschlossen und ist es in weiten Teilen der Welt immer noch.

Doch: wie viel hat sich geändert! Nahezu 70 Namen in diesem Buch kommen aus dem 20. Jahrhundert. Aus der Epoche, in der Frauen fast überall wählen dürfen, Zugang zu Bildung haben, in denen Lebensläufe unabhängig vom Familienschicksal möglich sind. In der ihre Handicaps sich, nicht ohne Kampf, langsam lösen. Und in der sie ihrerseits Vorbilder sind, nicht selten ambivalent. Denn viele dieser Autorinnen, die heute berühmt und erfolgreich sind – wie Siri Hustvedt und Hilary Mantel, wie Olga Tokarczuk und Leïla Slimani – erzählen davon, wie lust-, aber auch leidvoll es ist, eine Autorin zu sein, mit einem weiblichen Körper und einer nichtmännlichen Erfahrung. Die, wo immer sie leben, vergleichbar und doch besonders ist.

Um diese Weite des Blicks geht es in diesem Buch.

100 sind nicht alle. Der Form eines Kanons zuliebe mussten wir eine Auswahl treffen und auf etliche Autorinnen verzichten. Wir haben das unabdingbare Kriterium der literarischen Qualität mit dem historisch und biografisch Exemplarischen verknüpft. Jede und jeder, der das Buch in der Hand hat, wird Namen vermissen und sie hinzufügen. Es wäre in unserem Sinn und im Sinn des 20. Januar 2021 – einem Tag der weiblichen Stimme der Literatur.

Verena Auffermann

Julia Encke

Gunhild Kübler

Ursula März

Elke Schmitter

Leïla Slimani geb. 1981

Die Botschafterin

Leïla Slimani war 2014 auf einmal da mit einer klaren, harten, fast atemlosen und zugleich berührenden Sprache, mit der sie sofort einen völlig eigenen Ton gefunden hatte. Und sie fiel auf mit einem Sujet, das den Erwartungen zuwiderlief. Die junge französisch-marokkanische Schriftstellerin schrieb in ihrem ersten Roman All das zu verlieren über eine sexsüchtige Frau. Eine, die gar nicht anders kann, als sich immerzu auszuliefern und zu verausgaben, sich zu verletzen und sich verletzen zu lassen, ruhelos, getrieben, die überall mit Männern schläft und immer härter, während sie zugleich ein bürgerliches Leben führt, in Paris als Journalistin arbeitet, mit einem Arzt verheiratet ist, der von ihrer Nymphomanie nichts weiß und mit ihr einen kleinen Jungen hat.

»Warum haben Sie Ihr erstes Buch über eine Nymphomanin geschrieben?«, wurde Slimani gefragt, als sie zwei Jahre später den renommierten Prix Goncourt für ihren Roman Dann schlaf auch du schon gewonnen hatte. Und Leïla Slimani fragte zurück: »Warum nicht?« Von Anfang an habe sie keine Lust gehabt auf »diese Idee der Frau als positive Figur«, sondern habe über eine Frau schreiben wollen, die feige sei und schwach, die lügt und zerstört. »Nur wusste ich lange nicht, was der Motor meiner Antiheldin sein könnte.« Dann habe sie eine Dokumentation über Dominique Strauss-Kahn, den ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds, und dessen Sexsucht gesehen. »Und da wusste ich, dass ich über eine Frau schreiben will, die unter diesem Zwang leidet.« Sie habe viel recherchiert, viele Berichte gelesen, mit Betroffenen in Foren gesprochen. Die Verzweiflung dieser Menschen sei entsetzlich. Sie verspürten ständig den Drang, von einem anderen Körper gepackt zu werden, müssten sich fühlen und empfänden dabei am Ende aber überhaupt nichts. »Es ist einfach nie genug, nie.«

Dominique Strauss-Kahn, dem vor seinem Sexskandal im Jahr 2011 sogar Chancen auf das französische Präsidentenamt eingeräumt worden waren, wurde während einer privaten Reise am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York wegen des Vorwurfs versuchter Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Freiheitsberaubung eines Zimmermädchens des New Yorker Hotels Sofitel festgenommen. Um Vergewaltigung und Freiheitsberaubung allerdings geht es in dem, was Leïla Slimani schildert, nicht. Adèle, wie ihre weibliche Hauptfigur heißt, hat innerhalb des Kontextes, in dem sie arbeitet, keine Machtposition inne und bringt nicht andere unter ihre Kontrolle, indem sie ihnen Gewalt antut (die Strauss-Kahn abstritt und für die er strafrechtlich nicht belangt werden konnte). Vielmehr lässt sich das, was sie vollzieht und was Slimanis Roman seriell schildert, eher in der paradoxalen Figur der versuchten Selbstermächtigung durch Selbsterniedrigung beschreiben: Adèle erobert reihenweise Männer. Aber es ist eben nicht nur der befreundete Kollege, durch den ihr Doppelleben irgendwann auffliegt. Es sind auch bezahlte Männer, von denen sie sich brutal schlagen lässt: »Sie war es, die gesagt hat: ›Das reicht nicht‹, die geglaubt hatte, mehr ertragen zu können. Fünfmal, vielleicht zehn-, hat er ausgeholt und sein spitzes knochiges Knie auf ihre Scheide krachen lassen.« Oder, schon früher, noch bei ihren Eltern, der Nachbar aus dem achten Stock, »der so fett ist, dass Adèle Mühe hatte, sein Glied unter den Falten seines Bauches zu finden. Sein Glied, das schwitzte unter seinem Fett und glühte vom Scheuern der enormen Schenkel«.

Leïla Slimani wuchs mit ihren beiden Schwestern in Rabat auf. Ihre Mutter, eine Elsässerin mit algerischen Wurzeln, war Ärztin. Ihr Vater von 1977 bis 1979 Wirtschaftsminister von Marokko, später leitete er eine Bank. Im Elternhaus wurde Französisch gesprochen. Nach der Schule ging sie zum Studium nach Paris an die Eliteuniversität Sciences Po und berichtete als Journalistin für die Zeitschrift Jeune Afrique über nordafrikanische Themen. Als sie ihren ersten Roman veröffentlicht hatte, ging sie auch auf Leserreise nach Marokko. Damals kamen Frauen auf sie zu und erzählten ihr von ihrem Verhältnis zum Sex. Obwohl sie in den Städten lebten und emanzipiert waren, fühlten diese Frauen sich nicht frei. Es gibt immer noch Gesetze, nach denen Menschen für vor- oder außerehelichen Sex eingesperrt werden können. Sie werden selten angewandt, aber sie sind da. Und so berichteten ihr die Frauen, wie sie unter dem ständigen Versteckspiel litten. Manche hatten sich sogar ihre Jungfräulichkeit zurückbilden lassen, um einen Ehemann zu finden.

Sex und Lügen heißt das Buch, das Leïla Slimani aus diesen »Gesprächen mit Frauen aus der islamischen Welt« gemacht hat. Sie hat darin auch auf Adèle Bezug genommen. Denn für sie steht ihre weibliche Hauptfigur, die im Roman maghrebinische Wurzeln hat, für Marokko und seine Schizophrenie. Das Ehe-, Familien- und Erbrecht beruht noch immer auf der Scharia. Zugleich sind die Marokkaner große Pornokonsumenten. Abtreibungen sind verboten. Slimani zufolge werden davon täglich aber um die 600 vorgenommen. »Mein erster Roman«, schreibt sie in Sex und Lügen, »ist deshalb keine Ausnahmeerscheinung. Ich würde sogar sagen, es ist kein Zufall, dass ich eine Frau wie Adèle erschaffen habe: eine frustrierte Frau, die lügt und ein Doppelleben führt. Eine Frau, die von Gewissensbissen und ihrer eigenen Unaufrichtigkeit zerfressen ist, die Verbote umgeht und keine echte Lust empfindet. Adèle ist in gewisser Weise eine etwas überspannte Metapher für die Sexualität junger Marokkanerinnen.«

Dass ihr erster Roman dennoch sehr wohl eine Ausnahmeerscheinung ist, liegt an diesem schnellen, direkten Slimani-Ton, der auf Umschweife gerne verzichtet. Es ist eine Sprache, für die sie 2016 für Dann schlaf auch du – das Buch verkaufte sich in Frankreich über eine Million Mal und wurde in 40 Sprachen übersetzt – den Prix Goncourt bekam. Diesmal allerdings ging es nicht um Sex, sondern um Mord: »Das Baby ist tot«, lautet der erste Satz des Romans, ein paar Absätze weiter erfährt man, dass auch die Schwester des Babys ihren Verletzungen erliegen wird. Zwei Kinder sterben, erstochen von ihrer Nanny auf den ersten drei Seiten. Dann geht Slimani in der Zeit zurück, erzählt vom sehr normalen Alltag einer ganz normalen Familie: Paul und Myriam sind »Bobos«, wie man sie treffender nicht beschreiben könnte. Sie sind beide Mitte dreißig, Paul ist Musikproduzent, Myriam Juristin, sie leben im 10. Arrondissement in Paris. Als sie Kinder bekommen, suchen sie eine Nanny – und finden Louise.

Den Plot für ihren Roman hatte Slimani einige Jahre zuvor in einer Zeitung gefunden: 2012 erstach eine Nanny in der Upper East Side die beiden Kinder, auf die sie aufpasste. Ohne Motiv und ohne Grund. Sie hatte Geldprobleme und fühlte sich in eine Sackgasse gedrängt. Leïla Slimani erinnerte die Meldung an Emmanuel Carrère und seinen Non-Fiction-Roman Amok, in dem ein Mann eines Tages seine gesamte Familie niedermetzelt, nur dass Slimani ihre eigene Perspektive fand – als Frau, Ehefrau, Mutter und Schriftstellerin. Sie erzählt die Kindsmordgeschichte vor dem Hintergrund der Klassenfrage und verarbeitet Anspielungen auf »Nanny-Geschichten« der Film- und der Literaturgeschichte: von der amerikanischen Filmproduktion »Die Hand an der Wiege« bis hin zu Pamela Travers’ Mary Poppins.

Ende 2017 ernannte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron Slimani – nachdem sie einen Posten als Ministerin für Kultur abgelehnt hatte – zu seiner persönlichen Beauftragten zur Pflege des französischen Sprachraums. Dabei sollte sie »das Verhältnis zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien verändern und es auf Augenhöhe heben«. Macron hatte bereits auf der Frankfurter Buchmesse, deren Gastland Frankreich 2017 war, Slimanis Namen exemplarisch für seine Überzeugung genannt, »dass Lesen und Literatur einer Gesellschaft dabei helfen können, sich besser zu verstehen«. Die Schriftstellerin, die sich parteipolitisch nicht engagiert, hatte Macron und seine Bewegung »En Marche« im Wahlkampf gegen den rechten Front National unterstützt und der Delegation um Macron angehört, die Marokkos König Mohammed VI. und dessen Familie einen Freundschaftsbesuch abstattete.

Das Amt der Botschafterin für Frankofonie nahm sie an – und begann zugleich an einer Trilogie zu arbeiten, die sich mit dem Kolonialismus auseinandersetzt und deren erster Band Le pays des autres, Das Land der anderen 2020 erschien. Er erzählt von Mathilde und Amine, einer Elsässerin und einem marokkanischen Offizier, die kurz nach dem Krieg heiraten und sich in der Nähe von Meknès niederlassen. Ihre Geschichte orientiert sich an der Biografie von Slimanis Großeltern. Im Land der anderen leben beide: nicht nur die Französin, die sich bald damit abfinden muss, dass viele der ihr absurd erscheinenden Regeln hier für Männer und Frauen in unterschiedlicher Weise gelten. Auch Amine, der von den Besatzern »Mohammed« genannt oder herablassend geduzt wird. Slimani schildert, welchen Druck dies auf eine Ehe ausübt und was es für eine Familie bedeutet, in einer revolutionären Situation keinem der beiden Lager anzugehören. Demütigungen und rassistische Gewalt waren in Marokko in den späten Vierziger- und Fünfzigerjahren alltäglich. Gewalt wurde dabei nicht nur von Franzosen gegen Marokkanerinnen und Marokkaner, sondern auch von den marokkanischen Nationalisten gegen französische Siedler verübt.

In Das Land der anderen muss Mathilde sich in der patriarchalischen Kolonialgesellschaft Marokkos behaupten und wird doch ewig eine Fremde bleiben. Das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören, kennt Slimani gut. »Manche«, hat sie 2021 in einem Interview gesagt, »sehen in mir ›die Marokkanerin vom Dienst‹, andere wiederum die ›bourgeoise Französin‹, die sich um nichts Sorgen machen muss. Andere betrachten mich als die ›neue Françoise Sagan‹. Ich lasse diese Zuordnungen inzwischen von mir abprallen. Wichtiger als die Frage, wer man ist, ist die Frage, was man macht. Wir werden durch unser Handeln definiert.« Mit ihrer Trilogie kehrt sie auch zum Thema Sexualität zurück: Es sei ihr »darum gegangen, das gemeinsame Schicksal von Frauen und Kolonisierten darzustellen«, so Slimani bei einer Buchvorstellung ihres Romans 2020 in einer Pariser Buchhandlung. »Der Kolonialismus war nicht nur ein ökonomisches und politisches Unternehmen, sondern auch ein sexuelles.«

Julia Encke

Chimamanda Ngozi Adichie geb. 1977

Black Voices Matter

Wie sehr das Bild Afrikas in der westlichen Literatur von den Vorurteilen weißer Schriftsteller verzerrt ist, hat der nigerianische Autor Chinua Achebe vor bald 50 Jahren in einem berühmten Essay am Beispiel von Joseph Conrads Romanklassiker Herz der Finsternis eindrucksvoll beschrieben: Afrika als Ort ohne Sprache, ohne Geschichte, ohne Menschlichkeit, ohne Hoffnung. Literarischen Zerrbildern dieser Art setzte Achebe sein aus der eigenen Perspektive entwickeltes Romanwerk entgegen und wurde so zum Begründer einer neuen, selbstbewusst afrikanischen Romanliteratur, die Maßstäbe setzte und auch schwarze Autoren in Amerika anzog und inspirierte: »Achebes Werk befreite meine künstlerische Intelligenz wie nichts zuvor«, so die Nobelpreisträgerin TONIMORRISON.

Auch die junge, aus Nigeria stammende und zum internationalen Literaturstar aufgestiegene Chimamanda Ngozi Adichie beruft sich auf Chinua Achebe. Das fünfte Kind eines Akademikerpaares wuchs auf dem Unicampus in Nsukka auf – zeitweise sogar in einem einst von Achebe bewohnten Haus. Schon im Kindergarten lernte sie lesen und schreiben und fing umgehend an, ihre Großmutter zu unterrichten, die Analphabetin war. Als Schulkind verschlang sie die Kinderbücher von Enid Blyton und schrieb auch bald selbst auf Englisch Geschichten, die in Großbritannien spielten und in denen nur weiße Figuren auftraten. »Das seltsame Gefühl, das man hat, wenn man sich in der Literatur verzerrt widergespiegelt sieht – sich eigentlich darin gar nicht wiederfindet –, ist Teil meiner eigenen Kindheit«, erinnert sie sich.

Erst bei der Lektüre von Achebes Roman Things Fall Apart, 1958 (dt. Alles zerfällt), der das Leben in einem afrikanischen Dorf zum ersten Mal aus der Perspektive seiner Bewohner schilderte, entdeckte Adichie im Teenageralter, dass auch ihre eigene Welt in Büchern vorkommen konnte. Sie, der ihre bisherige Schulerziehung die vorkoloniale Geschichte Afrikas vorenthalten hatte, fand hier eine facettenreiche afrikanische Welt und komplexe Figuren, die ihre Vorfahren hätten sein können. Auch die bei ihr zu Hause praktizierte Form der Zweisprachigkeit – ein Englisch, das durchsetzt ist mit Einsprengseln aus der oralen Igbo-Tradition – fand sie in Achebes Romanen wieder. Sie erlebte einen »glorreichen Schock«, stellte ihr kindliches Schreiben über England ein und fing an, kurze Geschichten aus ihrer Welt zu erzählen. Nach dem Schulabschluss begann sie erst ein Studium der Medizin, folgte dann einer älteren Schwester nach Philadelphia und machte Abschlüsse in Politikwissenschaft sowie Creative Writing.

2003 erschien in New York ihr erster Roman Purple Hibiskus (dt. Blauer Hibiskus), die Geschichte der 15-jährigen Kambili in einer verstörend brutalen Welt. Der Roman spielt im Nigeria der frühen Neunzigerjahre, wo wechselnde Militärdiktatoren Angst und Schrecken verbreiten. Und er spielt in einer wohlhabenden Familie, wo der zum Christentum konvertierte Vater – ein reicher Fabrikbesitzer und Zeitungsverleger – Frau, Sohn und Tochter mit seinem fanatischen Katholizismus tyrannisiert. »Things started to fall apart at home« lautet der erste Satz des Romans im Original, eine Anspielung auf den Titel jenes Achebe-Romans, der die jugendliche Autorin einst so stark berührte. Auch in Komposition und Figurenzeichnung orientiert sie sich deutlich am selbst gewählten Mentor. Sie führt eine Reihe differenziert gezeichneter Figuren ein und schafft effektvolle lokale Kontraste, so zum Beispiel – als Gegengewichte zu Kambilis Familienhölle – das Heimatdorf von Kambilis Großvater, der noch den alten Göttern anhängt. Und daneben die modernere Welt auf dem Campus von Nsukka, wo eine warmherzige Tante als Dozentin der Universität von Nigeria mit ihren Kindern wohnt. Diese Familie lebt in prekären Verhältnissen, genießt aber eine Freiheit im Denken und im Umgang, von der Kambili und ihr Bruder nur träumen können. Wie diese Kinder aus so scharf kontrastierten Welten aufeinander zugehen, wie dabei die Verängstigten von den Glücklicheren profitieren und mit Lebenslust, Kampfgeist und Freiheitsdrang angesteckt werden – das führt Adichie in packenden Szenen und Dialogen vor.

Der international erfolgreiche Roman wurde 2004 für den Booker Prize nominiert. Zu diesem Zeitpunkt studierte Adichie bereits Afrikanistik in Yale. 2006 erschien ihr zweiter Roman Half of a Yellow Sun (dt. Die Hälfte der gelben Sonne). Der Titel erinnert an die aufgehende Sonne in der Fahne von Biafra, jenem abtrünnigen Staat im Osten Nigerias, der nur drei Jahre existierte und dessen Name zum Synonym wurde für einen Krieg, der in einer Hungerkatastrophe endete. Es gibt viele Darstellungen des Biafrakriegs in der nigerianischen Literatur. Adichie gehört zur dritten Generation von Autoren, die sich damit befassen. Sie haben die Katastrophe nicht mehr selbst erlebt, kennen aber die Dämonen der Vergangenheit aus den Erzählungen ihrer Eltern. Adichie hat den Roman ihren beiden im Krieg umgekommenen Großvätern gewidmet. Ihr geht es um Erinnerung und Mitgefühl, sie will festhalten, was dieser Krieg mit den Menschen gemacht hat. Und es geht ihr um die Korrektur von Bildern Afrikas, die im Westen kursieren, wo man den riesigen Kontinent gerne betrachtet als einen »Ort wunderschöner Landschaften, wunderschöner Tiere und unergründlicher Menschen, die sinnlose Kriege führen, an Armut und AIDS sterben, unfähig sind, für sich selbst zu sprechen, und die darauf warten, von einem freundlichen, weißen Ausländer gerettet zu werden«, so Adichie in ihrem TED Talk von 2009 »The Danger of a Single Story«. Darin plädiert sie dafür, die Definitionsmacht einer langen Darstellungstradition, für die Afrikaner nach einem Wort von Rudyard Kipling »halb Teufel, halb Kind« waren, abzulösen durch ein möglichst vielstimmiges Erzählen aus afrikanischer Perspektive: Black Voices Matter wäre die entsprechende Devise.

Die ist glänzend umgesetzt in Adichies Erzählband The Thing Around Your Neck, 2008 (dt. Heimsuchungen). Knapp und eindringlich zeichnet sie hier in zwölf Kurzgeschichten heutige Lebenswelten von Afrikanern beiderlei Geschlechts und jeden Alters, sowohl in Nigeria als auch in den USA. Wie in markanten Schnappschüssen sind hier die unterschiedlichsten Schicksale festgehalten. Da ist der auf dem Campus von Nsukka behütet aufgewachsene Professorensohn, der seine Eltern bestiehlt. Da ist die junge Frau, die mit ansehen musste, wie ein Schlägertrupp der Regierung ihren vierjährigen Jungen erschießt. Jetzt will sie nur noch weg und stellt sich deshalb vor der amerikanischen Botschaft in Lagos in die endlose Schlange für ein Visum. Aber dann schafft sie es nicht, der kühlen amerikanischen Visumbeamtin detailgenau zu erzählen, was sie gerade erlebt hat, und sich so mit Aussicht auf Asyl als das Opfer darzustellen, das sie in Wahrheit ist.

Und da sind die nigerianischen Immigrantinnen in Amerika – eine neue Figurengruppe in Adichies Werk. Sie sind in die USA aufgebrochen wie ins »Gelobte Land« und finden sich in desolaten Umständen wieder. Die Heldin der Geschichte schlägt sich als Kellnerin durch. Amerikanische Ignoranz (Fragen wie: Habt ihr in Afrika auch richtige Häuser? Gibt es dort Autos? Und was ist los mit deinem Haar?) erlebt sie als Demütigung. Nicht einmal ihr verständnisvoller weißer Freund kann ihr das »Ding um ihren Hals« abnehmen, jene erstickende Gefühlsmischung von Fremdheit und Heimweh, die ihr wie ein Seil um den Hals liegt und die Luft abschnürt.

Amerika ist für Adichie, deren Bücher bisher in Nigeria spielten, als Schauplatz neues Terrain. Es war erwartbar, dass sie es betreten würde, denn zum Zeitpunkt der Publikation des Bands lebte sie schon seit mehr als einem Jahrzehnt in den USA und hatte inzwischen jenen durch die Kränkungen des Assimilationsdrucks geschärften Blick auf die neue Umgebung entwickelt, der sich bei Immigranten wohl überall auf der Welt einstellt. Nur: In ihrem Erzählband hat sie die Situation von schwarzen Einwanderern in die USA als derart deplorabel beschrieben, dass sie bei der Promotion ihres Buchs in Amerika von leicht vergrätzten Gesprächspartnern Sätze zu hören bekam wie »Sie mögen uns wohl nicht besonders«.

Mit der ihr eigenen Verve hat sich Adichie dagegen verwahrt und betont: Sie liebe Amerika als ihre zweite Heimat, doch sei ihre Zuneigung komplizierter Art, nämlich »kritikfreudig«.

Genau diese Art von Liebe hat sie in ihrem dritten Roman Americanah (2013) zur Antriebskraft ihres Schreibens gemacht. Schon im Titel spielt der Roman auf sein zentrales Thema an: nigerianische Erfahrungen von Emigration und Heimkehr, die jedoch nicht nur in afrikanischem Kontext von Interesse sind, da Migranten überall auf der Welt ähnliche Erfahrungen machen mit den Mechanismen, die in Gesellschaften Ausschluss oder Zugehörigkeit regulieren.

Als »Americanah« gelten in Nigeria Rückkehrer aus den USA, die sich Angebereien leisten wie einen demonstrativ amerikanischen Akzent. Der ehrgeizig konstruierte Roman spielt auf mehreren Zeitebenen und drei Kontinenten: in Lagos, London und den USA. Er setzt ein mit der hinreißend beschwingt erzählten Geschichte einer Teenagerliebe unter Angehörigen der Mittelschicht im Lagos der Neunzigerjahre. Die aufs Leben neugierige Ifemelu und der Büchernarr Obinze lernen einander in der Schule kennen. Sie trennen sich zu Beginn ihrer Studienjahre, da Ifemelu ein US-Stipendium ergattern kann, und versprechen sich, Kontakt zu halten. Das klappt eine Weile, misslingt dann aber wegen Ifemelus Depression in der schwierigen Zeit gleich nach ihrer Einwanderung. Als sie sich nach 15 Jahren in Lagos wiedertreffen, haben sich beide stark verändert, wenn auch nicht in der vom Titel nahegelegten Weise. Beide haben die Abgründe afrikanischen Immigrantenlebens im Westen kennengelernt. Und dennoch ist ihnen danach ein steiler sozialer Aufstieg gelungen. Obinze, der in London als illegale Putzkraft geschuftet hat, wird nach Lagos abgeschoben, kommt aber gerade rechtzeitig zurück, um mittels anrüchiger Machenschaften vom Wirtschaftsboom zu profitieren. Als Immobilientycoon scheint er jetzt im Geld zu schwimmen, hat Frau und Tochter und das, was in der nigerianischen »Arschkriechergesellschaft« am wichtigsten ist: beste Beziehungen.

Ifemelu wiederum ist es gelungen, in Princeton akademische Grade und eine Eigentumswohnung zu erwerben. Und sie ist eingeweiht sowohl in die Feinheiten der akademischen Debatten über Identitäts-, Diversitäts-, Gender- und Rassefragen in den USA als auch in den dortigen Alltagsrassismus, dessen Grundregeln sie in ihrem für Immigranten wie sie selbst gegründeten Blog so zusammenfasst: »Die Weißen nach vorn, die Braunen nach hinten, die Schwarzen raus!« Fragen nach der Hierarchie unter Hautfarben werden hier behandelt, aber auch Lifestyleprobleme wie die nach der für schwarze Amerikanerinnen mit beruflichen Ambitionen angemessenen Frisur und ihren gesundheitlichen Folgekosten (Preisfrage: Wäre Obama Präsident, wenn seine Frau ihr Haar als Afro trüge?). Etliche Blogbeiträge sind in den Roman eingelassen. Sie haben Scharfsinn und Witz. Doch der Lesbarkeit des umfangreichen Romans ist damit nicht gedient. Gelegentlich verschwindet sein Personal wie in einem vom Info-Bombardement der Blogtexte verdunkelten Wimmelbild.

Der Roman wurde ein Welterfolg. 2012 hat Adichie sich in einem weiteren TED Talk als Feministin geoutet (We Should All Be Feminists, dt. Mehr Feminismus), wurde von der Popsängerin Beyoncé dafür in einem Song gefeiert und ließ später einen kleinen Erziehungsratgeber für eine Freundin folgen, die Mutter geworden war: Liebe Iljeawele: Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden (2017). Verheiratet mit einem aus Nigeria stammenden Mediziner, lebt die Autorin inzwischen in Baltimore und in Lagos und hat eine kleine Tochter. Im Jahr 2021 widmete sie ihrem eben verstorbenen Vater ein berührendes Buch der Erinnerung: Notes on Grief. Dessen deutscher Titel formuliert ihre wichtigste Erkenntnis bei der Verarbeitung dieses Todes Trauer ist das Glück, geliebt zu haben.

Aber die vielleicht beste Nachricht ist, dass Adichie Ende 2020 wieder zum Schreiben von Storys zurückgefunden hat. Zikora heißt ihre jüngste, bisher nur im englischen Original und als E-Book publizierte Geschichte, die von der Geburt eines kleinen Jungen erzählt, an dessen Bettchen in einer amerikanischen Klinik die Lebensfäden von einer Handvoll unvergesslicher afrikanischer Figuren zusammenlaufen.

Sie ist also durchaus noch da, die große Geschichtenerzählerin Chimamanda Ngozi Adichie. Und es ist noch einiges von ihr zu erwarten.

Gunhild Kübler

Zadie Smith geb. 1975

Schreiben als Parallelaktion

Zadie Smith kommt rein, setzt sich hin und fängt an zu reden. Ganz so, als ginge es vor allem darum, keine Zeit zu verlieren, in extremem Tempo möglichst viel von dem zu sagen, was ihr durch den Kopf geht: Wie noch mal dieser Club in Berlin heiße, in den alle gingen. »Irgendwas mit Berg.« – »Berghain.« – »Ja, genau.« Da sei sie gestern mit ein paar Freunden gewesen. Gar nicht ihre Musik, sie möge Indie-Musik, Gitarren. Beeindruckt habe sie aber, wie viele Amerikaner und Engländer und überhaupt Leute aus der ganzen Welt da gewesen seien. Unglaublich. Ihr Freund Daniel Kehlmann sei auch mit dabei gewesen im Berghain. »Er sah wirklich unglücklich aus. God bless him.«

Es ist Mai 2015. Die englische Schriftstellerin verbringt einige Tage in Berlin, um Daniel Kehlmann zu besuchen, mit dem sie befreundet ist. Der arbeitet an einem neuen Roman. Sie an einem neuen Essayband. »Ich werde oft gebeten, Dinge zu tun, die zu tun ich gar nicht imstande bin«, sagt sie. »Ich kann keine Reden halten. Ich unterzeichne keine Petitionen. Ich will mich auch nicht zu ›Charlie Hebdo‹ äußern. Für mich ist es schwierig, immer zu sagen: Ich stehe hier und stehe für dies und das.« Aber der Essay, das sei eine Form, die sie anbieten könne als öffentliche Äußerung.

Zadie Smith schreibt sehr gute Essays. Und sie schreibt sehr gute Romane, was beides zusammen bei Schriftstellern gar nicht so oft vorkommt. In den meisten Fällen ist das eine Talent am Ende doch größer als das andere. Bei ihr aber ist das Schreiben immer Parallelaktion: Die Romane, an denen sie arbeitet, werden von den Essays begleitet, die sie parallel im Guardian, in der New York Review of Books oder im New Yorker veröffentlichte. Texte in oft fast akademischem Ton, die völlig anders klingen als ihre fiktionalen Bücher mit den vielen Dialogen, Slangwörtern und Pointen. Trotzdem sind beide nicht voneinander zu trennen: Wenn sie etwa an einem Roman schreibe, der auch von der Sklaverei handelt, von der Geschichte der Schwarzen, schwarzem Radikalismus, überhaupt davon, was es bedeutet, schwarz zu sein, sagt sie, dann entstünden zeitgleich Essays zu diesen Themen – einfach weil es das sei, womit sie sich auseinandersetze und worüber sie viel lese.

Oder ihre Essays reflektieren das Schreiben selbst: Was ist ein guter Schriftsteller? Ist Schreiben Ausdruck der eigenen Persönlichkeit oder Flucht vor dem Ich? Warum gibt es so wenig große Romane? In ihrem Essayband Sinneswechsel (2009) gibt es die überarbeitete Fassung einer Vorlesung, die Zadie Smith an der Columbia University in New York vor Studenten des Studiengangs Kreatives Schreiben gehalten hat. »Kunst kommt von Können« heißt ihr Titel. Da nimmt die Autorin die Vorgabe (»Sprechen Sie über ein paar Aspekte Ihrer Handwerkskunst«) zum Anlass für ein Geständnis: Man könne, sagt sie, Romanautoren in zwei Typen einteilen. In den sogenannten »Makroplaner« und den »Mikromanager«. Einen Makroplaner erkenne man an den zahllosen Post-its und den Moleskine-Notizbüchern, die er unablässig kauft. Es seien diejenigen, die ihre Häuser vom ersten Tag an größtenteils fertig gebaut haben und sich entsprechend auf das Innere fixieren: »Sie schieben ständig die Möbel herum, stellen einen Sessel erst ins Schlafzimmer, dann ins Wohnzimmer und in die Küche und schließlich wieder zurück ins Schlafzimmer.«

Die Mikromanager dagegen errichten ihr Haus Stockwerk für Stockwerk, einzeln und vollständig. Jede Etage müsse stabil und komplett ausgestattet sein, jedes Möbelstück an seinem Platz, bevor man das Stockwerk darüber angehen könne. Und sie, Zadie Smith, sei Mikromanagerin, sie könne gar nicht anders, eben weil der Roman immer nur im gegenwärtigen Moment existiere und aus diesem entstehe: »Ich fange einen Roman mit dem ersten Satz an und beende ihn mit dem letzten«, schreibt sie. Und wenn sie dann eine der ersten Romanfassungen ihres Mannes lesen solle, des Schriftstellers und leider Makroplaners Nick Laird, sei das für sie unerfreulich, ja nervig, weil es vorkomme, dass ihr Mann zwischendrin ganze Seiten freilasse, die er erst später zu füllen beabsichtige. Das könne sie einfach nicht verstehen.

White Teeth hieß der Roman, mit dem die damals 25-jährige Tochter eines englischen Vaters und einer in Jamaika geborenen Mutter, die 1969 als Model nach London kam, im Jahr 2000 bekannt wurde: Zähne zeigen. Mit dem Gedichte- und Geschichtenschreiben hatte sie begonnen, als ihre Eltern sich trennten. Da war sie zwölf. Sie hatte die staatliche Malorees Junior School besucht, sich 1994 am King’s College der Universität Cambridge für ein Studium der Englischen Literatur eingeschrieben, das sie sich als Jazzsängerin finanzierte, und während des Studiums eine Reihe von Kurzgeschichten in den Jahresbänden der Universität veröffentlicht, mit denen sie den Rylands Prize gewann. Schon 1997 nahm sie die mächtige Literaturagentur von Andrew Wylie unter Vertrag und versteigerte ihren Debütroman unter Londons Verlegern.

Als der Roman erschien, war Zadie Smith sofort ein Star: Zähne zeigen ist die Geschichte von Archibald Jones, der nach einem missglückten Selbstmordversuch der zahnlosen, aber schönen neunzehnjährigen Jamaikanerin Clara begegnet, sie heiratet und schwängert. Bald schlägt er sich mit allen Problemen herum, die das multikulturelle London zu bieten hat. Trost spendet ihm sein bester Freund, der bengalische Moslem Samad Iqbad, ebenfalls mit einer sehr viel jüngeren Frau verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Archie und Samad verbindet die Erinnerung an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, die sie als junge Soldaten der britischen Armee weitab vom eigentlichen Kriegsgeschehen erlebten und dabei nicht einmal das Kriegsende mitbekamen. In einer Rückblende in das Jahr 1945 schildert Smith, wie beide als einzige Überlebende ihrer Truppe und ohne Funkkontakt einen berüchtigten französischen Arzt der deutschen Nazis in ihre Gewalt bringen. Die beiden fahren mit ihrer Geisel aus dem Dorf, um ihn hinzurichten. Samad und Archie sind betrunken, Samad hat zudem Morphium genommen, und so überredet er Archie, den Nazi zu erschießen.

Sie habe mit diesem Buch etwas beweisen wollen, hat sie einmal in einem Interview gesagt, dass sie ein Subjekt sei und kein Objekt, wofür man in Großbritannien schwarze Frauen meist halte. Und sie habe natürlich auch ihren Humor unter Beweis stellen wollen. Denn als komisch zu gelten, sei in England die höchste Ehre, die es gebe. Ihre Brüder und sie – einer von ihnen ist der inzwischen als Doc Brown bekannte Rapper – seien mit Monty Python groß geworden und mit der Fernsehserie The Office. Für Engländer sei Comedy eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn sie also vorm Fernseher saßen und eine neue Folge sahen, wurde ununterbrochen geredet und analysiert, ob es funktionierte und auch tatsächlich lustig war. The Office sei nicht bloß spaßig, man müsse nicht die ganze Zeit lachen. Eher sei es auf eine Weise komisch und traurig, die einem so sehr das Herz bricht, dass man weinen muss. Das sei schön gewesen. Zugleich habe sie sich zu Hause aber auch fremd gefühlt. Wie bei Bob Dylan in Martin Scorseses Bob-Dylan-Film gesehen: Da erzählt dieser, wie er in einem Haus, das sein Vater gekauft hatte, zum ersten Mal eine Countryplatte hörte. Er hatte plötzlich das Gefühl, er wäre jemand anderes, und stellte fest, dass er vielleicht nicht die richtigen Eltern hatte. Der unvergleichliche Dylan saß da also mitten in Mittelamerika und fühlte sich fremd. »Vielleicht braucht man dieses Gefühl«, sagt Zadie Smith, »um den Antrieb zu haben, überhaupt so etwas wie Kunst zu produzieren.«

Sie hatte den Antrieb und schrieb, beinahe genervt von dem Rummel um ihre Person, weiter. Ihr zweiter Roman Der Autorgrammhändler, in dessen Anschluss sie für einige Zeit in die Vereinigten Staaten nach Havard, als Fellow ans Radcliffe Institute for Advanced Study, ging, erschien 2002. Und in Von der Schönheit nahm sie 2005 diese Zeit in den Staaten auf: Der Roman, der an einem College in der Nähe von Boston spielt, erzählt die Geschichte von zwei verfeindeten Professoren und ihren Familien. Der eine, Howard Belsey, ist ein linker Weißer, der an einem College in der Nähe von Boston lehrt; der andere, Monty Kipps, ein schwarzer Konservativer von der Uni in London. Beide sind Rembrandt-Forscher. Sie sind beruflich Rivalen und politische Erzfeinde. Und sie kriegen ein Problem, als Howards Sohn sich in London in Montys Tochter verliebt und Montys ganze Familie kurz darauf für ein Gastsemester nach Boston zieht. Da können sie sich dann nicht mehr aus dem Weg gehen. Es ist das ganz große Familienchaos. Dass er mit seinem Starrsinn nicht weiterkommt, merkt allerdings nur Howard. Monty ist bis zum Schluss der konservative Schwarze vom Typ der amerikanischen Politiker Colin Powell oder Condoleezza Rice, der es geschafft hat und sich permanent vom schwarzen Rest absetzt.

Als literarisches Vorbild galt Zadie Smith dabei der Familienzwist aus E. M. Forsters Wiedersehen in Howards End, der zu den Schriftstellern gehört, die sie sehr mochte, als sie Anfang 20 war. Sie habe immer viel Dickens und Hardy gelesen und die Bücher von den Brontë-Schwestern, hat sie über Von der Schönheit gesagt. Aber von Forster habe sie alles gelernt: Wie man schreibt, wie man Charaktere anlegt – er sei bei allem ja auch immer sehr lustig. Also sei das Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Bei Forster gehe es ums Moralisieren. Menschen, die immer meinen, dass sie im Recht seien, würden eindimensional, starrsinnig und flach. Ihre Figuren hätten dasselbe Problem.

»Wenn ich schreibe«, heißt es in Zadie Smiths Essay »Besser scheitern«, der sich wie ein Entwurf ihrer eigenen Poetologie liest, »versuche ich, mein Dasein in der Welt auszudrücken. Dies ist in erster Linie ein Verdichtungsprozess: Wenn alle leblosen Ausdrücke gestrichen sind, die übernommenen Lehrmeinungen, anderer Leute Wahrheiten, all die Parolen und Motti, die großen Lügen des eigenen Landes, die Mythen der historischen Situation, in der man sich befindet; wenn alles gestrichen ist, was die Erfahrung in eine Form zwingt, die man nicht akzeptiert und an die man nicht glaubt – dann bleibt am Ende etwas übrig, was der Wahrheit der eigenen Wahrnehmung nahekommt.«

In NW, den die New York Times gleich zu den zehn wichtigsten Romanen des Jahres 2012 kürte, strich sie wieder, verdichtete, verbannte das Leblose aus der Sprache. Sie leistete sich dabei, vielleicht zum ersten Mal in ihrer so erfolgreichen wie beeindruckenden Karriere als Schriftstellerin, das, was man stilistische Eigenwilligkeiten nennen könnte. Sie strich so viel, dass Sätze oder Dialoge oft fragmentarisch blieben wie aufgeschnappte Gesprächsfetzen oder unvollständige Gedanken. Und das war neu. Denn Zähne zeigen, Der Autogrammhändler und Von der Schönheit waren zwar Ideenromane. Die philosophischen Wahrheiten, die sie enthielten, transportierte die Autorin allerdings, ohne dabei die Handlung zurückzunehmen. So waren ihre Romane auf eigentümliche Weise akademisch (der Titel On Beauty, Von der Schönheit ist deshalb auch nicht ironisch zu verstehen). Zugleich waren sie in ihrer direkten Sprache leicht zugänglich, jedenfalls nicht experimentell erzählt.

In NW war das anders. NW sind die zwei Buchstaben, die im britischen Postleitzahlencode für »North-West London« stehen. Denn vom Nordwesten der Stadt erzählt der Roman, genauer gesagt von Kilburn, dem Arbeiterstadtteil, in dem die Autorin selbst aufgewachsen ist und, bevor sie nach Amerika ging, mit ihrer Familie in einer Doppelhaushälfte, nicht weit von der Tube-Station entfernt, lebte. Vor allem die irischstämmige Bevölkerung und Afrokaribianer sind hier zu Hause, in einer Welt voller kultureller Gegensätze, die Zadie Smith in ihrem Buch zu Londons Herz macht, zum eigentlichen Zentrum der Stadt: »Er sah sich das Liniennetz der Tube an. Es spiegelte seine Wirklichkeit nicht wider. Für ihn war das Zentrum nicht ›Oxford Circus‹. Es waren die hellen Lichter der Kilburn High Road.«

Vier Charaktere entwirft Smith in NW, alles junge Menschen aus Kilburn, zwei Jungen und, wichtiger, weil sie viel mehr Raum einnehmen, das ganze Buch im Grunde ihrer Geschichte gehört, zwei Mädchen, die sich kennen, seit sie vier sind; unzertrennliche Freundinnen, die sich, wie das bei unzertrennlichen Freundinnen so ist, phasenweise meiden, dann wiederfinden und zum Zeitpunkt der Erzählung Mitte 30 sind: Keisha Blake und Leah Hanwell. Leah, die irischer Herkunft ist, eine Zeit lang viel in Clubs ging, Drogen nahm und dann doch einen Abschluss in Philosophie machte, arbeitet als einzige Weiße unter lauter schwarzen Frauen in einem Büro in der Gegend und wird von ihren Kolleginnen regelmäßig, wenn auch liebevoll, damit aufgezogen, dass ausgerechnet sie ein Schmuckstück in die Finger bekommen hat, das eigentlich zu ihrer Community gehört: Michel, zur einen Hälfte Algerier, zur anderen aus Guadeloupe.

Wie erfüllt diese Beziehung mit Michel ist, vom ersten Tag an, an dem sie sich begegnen und sich wie zum Leben erweckt fühlen, das zeichnet Zadie Smith in einem der ersten Kapitel in einer berührenden Passage nach: zwei Menschen, die glücklich weniger mit den anderen, sondern tatsächlich miteinander sind – wenn nur nicht die Kinderfrage wäre. Sie versuchen es, wenn auch nicht gerade generalstabsmäßig. Er will unbedingt, findet irgendwann aber die Antibabypillen in ihrer Schublade, die sie weiter nimmt, ohne es ihm gesagt zu haben. Denn Leah will, wenn sie ehrlich ist, eigentlich gar keine Kinder. Überhaupt gefällt ihr der Gedanke, erwachsen sein zu müssen, auch mit Mitte 30 noch nicht.

Keisha dagegen, die von karibischen Einwanderern abstammt und, getrieben von dem Wunsch, eine andere zu sein, ihren Vornamen in Natalie geändert hat, als sie zur Uni ging, ist erfolgreiche Anwältin, wohnt zusammen mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann, der einen afrikanischen Prinzen zum Vater hat, wohlsituiert in einem viktorianischen Haus und gibt vornehme Dinnerpartys. Wo Leah in Clubs ging, herumhing oder sich eine Weile lang immer neu zu erfinden versuchte, blieb sie vor allem eins: zielstrebig.

Genau diese unterschiedliche Zeiterfahrung, die die beiden Mädchen, später jungen Frauen bei aller Nähe so sehr voneinander trennt – das Abhängen, Sichausprobieren auf der einen und das Nach-Plan-Agieren auf der anderen Seite –, hat Zadie Smith in einer Art Formexperiment sprachlich voneinander abgegrenzt. Das ist die stilistische Eigenwilligkeit dieses Romans: Für Keisha ist das Leben ein fortschreitender Prozess, der auf ein ultimatives Ziel gerichtet ist, das sie »Erfolg« nennt. Also hat Smith den Teil des Buches, der Keisha gewidmet ist, durchnummeriert. In Paragrafen sozusagen, Erzählabschnitte, von 1 bis 185.

Nur dass am Ende eben nicht der Erfolg steht, an den sie gedacht hat, sondern ein eigentümliches Gefühl der Leere, das sie, wie aus der Zeit gefallen, in einer Karnevalsnacht allein und ziellos auf den Straßen von Kilburn herumstreunen lässt. Im Eingangskapitel von NW dagegen, das in der dritten Person von Leah erzählt, kommt es vor, dass auf ein Kapitel mit der Nummer 17 eines folgt, das 37 heißt. Alles ist sprunghaft, auf erzählende Passagen folgen Listen, Liedtexte, Gedichte, abgelauschte, auf den ersten Blick unzusammenhängend erscheinende Dialoge.

So hat Zadie Smith für jede ihrer Figuren eine eigene Sprache gefunden. Allerdings in der dritten Person und nicht in verschiedenen Icherzählungen, die die Autorin nicht mag. Sie hat damit die Geschichte einer Freundschaft geschrieben, die von Zaubermomenten erzählt, in denen beide Mädchen, zurechtgemacht und mit langen Beinen, sich in der Schönheit der jeweils anderen spiegeln. Ihre Zuneigung und feste Zusammengehörigkeit, die allein schon darauf beruht, dass sie einander auswendig kennen, ist bei allen Differenzen ohne den Ort nicht denkbar, der ihre Heimat ist: NW – ein Ort der Vermischung und des Aufeinanderprallens verschiedener Kulturen. Es ist eine Gegend, die Zadie Smith nicht gerade romantisch verklärt, wenn sie ihren Roman in einer Raubmordnacht im Karneval grausam enden lässt. Aber es ist das Zuhause, die Herkunft, das Zentrum von London.

»Der große Unterschied zwischen Romanschreiben und Essayschreiben ist«, sagt sie, »dass das eine etwas mit Selbstentblößung zu tun hat und das andere nicht.« Deshalb überkomme sie ein wirklich großer Ekel, wenn sie ihre Romane wiederlese. Sie schäme sich. Sie vermeide das deshalb auch, wage es allerhöchstens mal in angetrunkenem Zustand. Bei ihren Essays ginge ihr das nicht so. Die kämen ihr beim Wiederlesen wie Texte einer Fremden vor: »Wer hat das geschrieben? Das ist richtig gut!«, denke sie manchmal ziemlich erstaunt, als hätten sie gar nichts mit ihr zu tun. Natürlich habe sie Vorbilder unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die Essays schreiben: VIRGINIA WOOLF wegen ihres Tons und der Genauigkeit ihres Stils. Und SUSAN SONTAG, die in ihr aber zwiespältige Gefühle auslöse: »Ich bewundere Sontag, weil so vieles an ihr so durchgestylt war. Das meine ich gar nicht negativ. Sontag hat ihre Essays als Statements begriffen, ich nehme sie so aber gar nicht wahr. Eher als schöne Artefakte. Wenn ich Susan Sontag lese, lerne ich eigentlich nicht wirklich etwas. Ich finde nicht, dass ihre Essays enorm viel Substanz haben. Aber sie sind eine schöne Performance, und sie haben diese aktive Eleganz.«

Drei- oder viermal ist Zadie Smith Susan Sontag begegnet. Einmal auf einem Literaturfestival und einmal zufällig, nachts um drei an einer Bar. Sie sei unfassbar glamourös gewesen und sehr schwesterlich, sagt sie, habe sie umarmt und ihr Ratschläge gegeben. Lustig sei sie nicht gewesen: »Sie nahm sich furchtbar ernst, das war anstrengend, aber das hatte nicht unbedingt nur etwas mit ihrer Person zu tun, sondern auch damit, was es in den Sechziger- und Siebzigerjahren bedeutet hat, eine Intellektuelle zu sein, gerade als Frau. Als sie mit Anfang 30 zum intellektuellen It-Girl wurde, hat sie, vielleicht auch als Schutz davor, nicht ernst genommen zu werden, einfach beschlossen, die ernsthafteste Person der Welt zu sein. Bestimmt hätte sie selbst ohne Weiteres zugegeben, keinen Humor zu haben.«

Und dann, überlegt sie, sichtlich froh darüber, in der Abgrenzung von Susan Sontag ihre eigene Position genauer bestimmen zu können, dann war da ja noch die Sache mit Sontags Sohn David Rieff. Den hat sie weggegeben, neun Jahre lang. Sie war nicht die Einzige, die das tat. Die irische Schriftstellerin Edna O’Brien habe das auch getan. Beide hatten keine Männer, die ihnen geholfen hätten. Das hat sich geändert, zum Glück. Die feministische Idee war: Du kannst nur mit dieser männlichen Idee von Unabhängigkeit arbeiten. Das wurde ihnen beigebracht. Es war das, was sie kannten. »Ich habe zwei Kinder. Ich habe wenig Zeit zum Schreiben und werde beim Lesen ständig unterbrochen. Ich könnte mir jetzt wünschen, wieder Single zu sein und kinderlos, also jemand, der alle Zeit der Welt hat. Nur schreiben die Leute manchmal auch schlecht, obwohl sie viel Zeit haben«, sagt Zadie Smith.

Überhaupt finde sie es überwältigend und faszinierend, jetzt, in der Gegenwart, an diesem sozialen Experiment teilzuhaben, in dem Mütter nach 2000 Jahren selbstverständlich arbeiten und öffentlich darüber nachdenken und sagen können, was sie über die Welt denken. Sie sagt das sehr pathetisch. Wie ein politisches Statement, eine engagierte Intervention, also genau so, wie sie sich eigentlich nicht sehen will, darin Susan Sontag näher, als es ihr behagt. Dann hat sie sich aber schon wieder unter Kontrolle: »Ich habe hochschwanger ein Buch geschrieben und mich hinterher gefragt, warum ich das eigentlich gemacht habe. Das Leben ist mir am Ende sehr viel wichtiger als die Arbeit.«

Julia Encke

Juli Zeh geb. 1974

Literarisches Dextroenergen

Reiner Zufall? Drei der populärsten Schriftsteller Deutschlands entstammen der Juristerei: Bernhard Schlink, Ferdinand von Schirach und Juli Zeh. Alle drei sind Stammgäste der Bestsellerlisten und haben international verbreitete Romane verfasst, die sich gut verfilmen lassen. Und alle drei sind das, was man einmal Volksschriftsteller nannte. Oberhalb der Trivialitätsgrenze und unterhalb literarischer Formexperimente versorgen sie ein breites Lesepublikum mit Büchern, in deren Plots häufig moralische Versuchsanordnungen stecken. Noch etwas verbindet die Schriftstellerjuristen: Sie sind ungemein produktiv. Von Juli Zeh weiß man, dass sie immer an einigen Romanen gleichzeitig arbeitet und mehr Manuskripte in der Schublade verwahrt, als der Buchmarkt verkraftet.

Ja, ihr Pensum ist beeindruckend. Als 2001 der in 35 Sprachen übersetzte Debütroman Adler und Engel erschien – ein Drogenthriller im Milieu international tätiger Juristen –, hatte die 27-jährige Juli Zeh bereits ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen, ein Praktikum bei der UNO in New York absolviert, einen Aufbaustudiengang »Recht der Europäischen Integration« angehängt und gleichzeitig am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. Es soll Menschen geben, die sich nach einer solchen Verausgabung ein Päuschen gönnen. Juli Zeh gehört nicht dazu. Sie unternahm eine lange Reise in die Kriegsgebiete von Bosnien-Herzegowina und veröffentlichte 2002 das politische Reisetagebuch Die Stille ist ein Geräusch.

Nur zwei Jahre später, 2004, erschien der Roman Spieltrieb, der das Modell der zehschen Literatur befestigte: Figuren mit exemplarischen Charakteren geraten in Konflikte, aus denen sich Fragen nach Recht und Unrecht, individueller Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung exemplarisch ableiten lassen. Zehs Romane sind dialog- und handlungsreich, nah an Vorbildern des amerikanischen Storytellings und recht weit entfernt von deutscher Innerlichkeitsprosa. Die Protagonisten von Spieltrieb sind Schüler und Lehrer eines Bonner Gymnasiums, keiner frei von menschlichen Ambivalenzen und ethischen Widersprüchen. Der Roman zählt mittlerweile zum Lektürekanon der gymnasialen Oberstufe. Er ist, wie Juli Zehs gesamte Literatur, eine Einladung zur Diskussion über die Grundlagen und Konflikte demokratischer Gesellschaften.

Eine unermüdliche Diskutantin ist die Verfasserin selbst. Keine andere deutsche Schriftstellerin saß so häufig in politischen Talkshows und auf Podien, keine andere repräsentiert so vorbildlich den Typus des engagierten Künstlers. Zehs Pensum ist auch in dieser Hinsicht singulär. Wann immer ein Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger droht, steht die gelernte Juristin an vorderster Front. Im Alleingang reichte sie 2008 eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen den biometrischen Reisepass ein, wenn auch erfolglos. 2013 ermahnte sie Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem offenen Brief, die Bevölkerung über die NSA-Affäre und die amerikanischen Spähangriffe rückhaltlos aufzuklären. Im gleichen Jahr trommelte sie mit den Autorenkollegen Eva Menasse und Ilja Trojanow 562 Schriftsteller aus aller Welt zu einer Petition für digitalen Datenschutz zusammen. Während des Shutdowns der Coronapandemie im Frühjahr 2020 warnte sie immer wieder vor der Beschneidung demokratischer Grund- und Freiheitsrechte. Der stattlichen Liste ihrer Literaturpreise schließt sich ein Preis an, den Schriftsteller nur selten erhalten: das Bundesverdienstkreuz für Verdienste um die Demokratie. Im Mai 2018 nahm sie es aus der Hand von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue entgegen. Als Streberin, als literarisches Leistungstier wurde Juli Zeh mitunter bezeichnet.

Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Tatsächlich ist sie die kommerziell erfolgreichste deutsche Schriftstellerin der Gegenwart. Allein von ihrem 2016 erschienenen Dorfepos Unterleuten verkauften sich – Hardcover, Taschenbuch und E-Book zusammengerechnet – 625 000 Exemplare. Diese Gipfelregion des Buchgeschäfts erklettern allenfalls Daniel Kehlmann oder Frank Schätzing. Nur kam noch niemand auf die Idee, Herrn Schätzing Strebertum vorzuhalten. Die schriftstellerische Energie und das ungebremste Engagement Juli Zehs lassen sich vielmehr als Phänomen eines kulturhistorischen Umbruchs deuten. 1974 geboren, gehört sie zu jener Frauengeneration, die das Privileg besitzt, die Früchte des feministischen Kampfes um Gleichberechtigung zu ernten, die von der Vorgängerinnengeneration gesät wurden. Sie geht couragiert durch Türen – durch viele gleichzeitig –, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts für Frauen verschlossen waren und in den Revolten der Siebziger- und Achtzigerjahre erstmals geöffnet wurden.

Sie erscheint als das Inbild der tatkräftigen Gegenwartsfrau, die keinen Grund sieht, ihre Lust an Karriere und Erfolg zu verbergen. Juli Zehs Verlagswechsel im Jahr 2016 sorgte für einiges Aufsehen in der Buchbranche. Sie verließ den eigentümergeführten Schöffling Verlag, der sich ökonomisch nicht zuletzt auf die verlässlich hohen Verkaufszahlen der langjährigen Hausautorin stützte, und trat in die ungleich finanzstärkere Verlagsgruppe Random House ein. Sie ging, so wurde ihr unter der Hand vorgeworfen, den Weg des Kapitalismus. Bei wohlwollenderer Betrachtung machte Juli Zeh nichts anderes als einen Schritt, den jeder andere Erfolgsschriftsteller auch getan hätte. Sie schreibt einen Roman, Leitartikel, Essay nach dem anderen, ist meinungsstark und öffentlich präsent, Mutter zweier Kinder und hat ein Leben in einem brandenburgischen Dorf gewählt, das ihr mit Pferden und Hunden die angemessene Ruhebalance bietet. Und sie ist das Gegenbild zum fragilen, stimmungsanfälligen, immer etwas rätselhaften Dichterinnentypus, den die deutsche Literatur von den Romantikerinnen bis zu Ingeborg Bachmann kultiviert hat.

Juli Zeh steht nicht in dieser Tradition. Sie steht in der eines Günter Grass. Sie darf, auch was die sozialdemokratische Gesinnung betrifft, als seine rechtmäßige Erbin gelten. In der Werk- und Lebensgeschichte eines Günter Grass wurden indes depressive Krisen, wie sie bei vielen Autorinnen als gleichsam natürliches Beiwerk der Biografie gelten, niemals vermisst. Die Krise, die Juli Zeh kennenlernte und von der sie sich entschlossen erholte, hat den Namen Burn-out. Auch damit dürfte sie eine Vertreterin des weiblichen Gegenwartsmenschen sein.

Auffallend viele ihrer Romanprotagonistinnen verfügen über einen Pragmatismus der etwas herrischen Art. Oft haben sie Männer an ihrer Seite, die sich dem weiblichen Regiment nur zu gerne fügen. In Nullzeit (2012), einem auf der kanarischen Insel Lanzarote spielenden Psychothriller, lotete Juli Zeh die Abgründe eines erotischen Trio Infernal aus, in denen die Frauen tief versinken, um desto gestärkter aus ihnen hervorzugehen. In Neujahr (2018) reist eine junge Familie für die Weihnachts- und Neujahrstage nach Lanzarote, wo Juli Zeh selbst viele Wintermonate verbringt. Hennig, der Ehemann und Vater zweier kleiner Kinder, hat die Hoffnung, wenigstens im Urlaub von Panikattacken verschont zu werden. Seiner Frau geht der hochsensible Mann zunehmend auf die Nerven, er solle sich endlich »zusammenreißen«, herrscht sie ihn in der Silvesternacht an. In Unterleuten übernimmt Linda Franzen (der Nachname dürfte eine Referenz an den amerikanischen, von Juli Zeh hochgeschätzten Schriftsteller Jonathan Franzen sein) die Rolle der durchsetzungsstarken und dominanten Frau, getrieben von Ehrgeiz, gewappnet mit Kalkül.

Mit Unterleuten vitalisierte Juli Zeh die Gattung des großen Gesellschaftsromans des 19. Jahrhundert. Es ist ein Werk im literarischen Blockbuster-Format, mit zahllosen Figuren und Handlungsfäden, materiellen und regionalen Verteilungskämpfen, Machtspielen und Intrigen aller Art. Der Mikrokosmos des ostdeutschen Dorfes dient als Brennspiegel des Makrokosmos der wiedervereinigten Bundesrepublik. Die Handlung spielt im Sommer 2010. Vertreter einer Investorenfirma kommen in das Dorf, um den Standort für einen Windpark zu erkunden. Umgehend zerteilt die Aussicht auf den rentablen Verkauf von Feldern die Dorfbevölkerung in verfeindete Lager. Offene Rechnungen, die auf die DDR-Zeit zurückgehen, vermengen sich mit neuen Konflikten, die durch die Zuwanderung landseliger Stadtflüchtlinge entstehen. Auch Linda Franzen ist aus Berlin nach Unterleuten gezogen, um den Traum vom eigenen Pferdegestüt zu verwirklichen. Sie kann und will nicht glauben, dass sie bei den Einheimischen wie bei den westdeutschen Investoren auf Widerstand stößt.

Unterleuten ist eine politische Versuchsanordnung par excellence. Ein Labor, in dem untersucht wird, was geschieht und wie sich Menschen verhalten, wenn gegenläufige Interessen aufeinanderprallen. Lassen sich Vogelschutz und Windenergie, beides ökologische Anliegen, überhaupt vereinen? Wie verhalten sich Privateigentum und dörflicher Gemeinsinn, wirtschaftlicher Fortschritt und konservierte Idylle zueinander? Der Roman gibt keine gültigen Antworten auf diese Fragen. Vielmehr zerstreut er objektive Wahrheit in einem Kaleidoskop partikularer Wahrheiten und Widersprüche. Was diese für menschliche Beziehungen bedeuten, wird Dora, der Protagonistin des 2021 erschienenen Romans Über Menschen, auf schmerzhafte Weise klar.

Schon der Titel signalisiert, dass es sich um eine Fortsetzung von Unterleuten handelt. Auch Dora ist eine Berlinerin, die aus der stressigen Großstadt in ein vermeintlich beschauliches, übersichtliches Dorf in Brandenburg flüchtet, allerdings zehn Jahre später. Über Menschen spielt 2020, mitten im Lockdown der Coronapandemie, des Brexit und des grassierenden Rechtspopulismus. Doras Traum, den Zumutungen der Außenwelt zu entkommen, platzt schon ein paar Tage, nachdem sie ein altes, am Dorfrand gelegenes Haus gekauft und bezogen hat. Hinter dem Gartenzaun erwartet sie eine Zumutung besonderer Art. Ihr neuer Nachbar heißt Gote, nennt sich den »Dorf-Nazi«, grölt nachts mit Saufkumpanen das Horst-Wessel-Lied und scheint Kontakte zur rechtsradikalen Szene zu unterhalten. Fast gegen ihren Willen kommt Dora dem ideologisch von ihr meilenweit entfernten Provinzler persönlich nahe. Hinter seiner Verstocktheit verbergen sich ungeahnt sensible Eigenschaften, hinter seinen politisch provozierenden Sprüchen eine tragische Lebensgeschichte. Im Vergleich mit dem breit angelegten Dorfepos Unterleuten handelt es sich bei Über Menschen um ein literarisches Kammerspiel, aber um das gleiche Thema: das Ertragen von Ambivalenz.

Dass hohe stilistische Ambition zu den Stärken dieser Romane, ja generell zum Schreiben Juli Zehs gehört, lässt sich kaum behaupten. Die Prosa ihres unterhaltsamen Erzählrealismus besitzt etwas Funktionales und bedient sich einer allgemein üblichen, leicht zugänglichen Sprache. Die Qualität eines Werks wie Unterleuten liegt im virtuosen Perspektivwechsel der Figuren, ihrer Interessen, Rechte und Argumente. Es ist ein literarisches Abbild des demokratischen Parlamentarismus – und in diesen wurde die Autorin buchstäblich hineingeboren.