15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

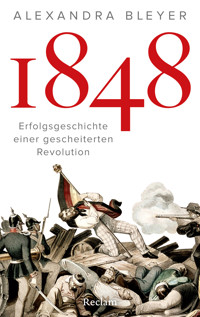

Europa auf den Barrikaden 1848 – was für ein Jahr: Die Rufe nach Grundrechten und Demokratie wurden lauter, hitzige Debatten wurden zu Barrikadenkämpfen, die Monarchie geriet endgültig ins Wanken. Letztendlich erreichten die Revolutionärinnen und Freiheitskämpfer ihre Ziele nicht, doch ein entscheidender Anfang war gemacht. Die Historikerin Alexandra Bleyer hat eine atemberaubende Chronik verfasst, die die ganz besondere Aufbruchsstimmung jener Tage offenbart. »Alexandra Bleyers spannend geschriebene Gesamtdarstellung der 1848er-Revolution gewinnt ihre besondere Aktualität, wenn der Blick auf die neuen Gefährdungen fällt, denen die westlichen Demokratien ausgesetzt sind.« Wilhelm von Sternburg, Frankfurter Rundschau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Alexandra Bleyer

1848

Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution

Reclam

Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke | Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.

RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962409

2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbHunter Verwendung einer Gestaltung von Büro Jorge Schmidt

Coverabbildung: Deutschland, Märzrevolution 1848: Allegorische Darstellung der Opfer der Barrikadenkämpfe; in der Mitte der Tod des Politikers Robert Blum (1807–1848). Ende 1848. – © ullstein bild

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2025

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962409-9

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011524-4

reclam.de | [email protected]

Inhalt

Revolution! Revolution?

Vor dem Sturm

Europa in der Krise

Vulkanausbrüche

Pariser Funkenflug

Herrschaftszeiten

Die Stunde der Parlamentarier

Mit vereinten Kräften

Triumph und Niederlage

Revolutionsschauplatz Medien

Was vom Aufstand übrig blieb

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Sachregister

Revolution! Revolution?

Was braucht es, um Menschen zum Protest auf die Straße zu treiben? Durch Missernten ausgelöste Hungersnöte? Eine verheerende Seuche unklarer Herkunft, die in Wellen wiederkehrt und gegen die es keinen Schutz zu geben scheint? Wirtschaftskrise, Landflucht und hohe Arbeitslosigkeit? Das bedrohliche Gefühl, dass die Zeiten immer schlimmer werden und es stetig bergab geht? Regierungen, die als Krisenmanager versagen und durch Korruptionsskandale Vertrauen verlieren? Krieg, gegen den sich eine Friedensbewegung formiert?

Nicht jede Krise führt zwangsläufig zu einer Revolution, bei der sich oft über Jahrzehnte aufgebauter Druck für viele dann doch überraschend in einer gewaltigen Eruption entlädt. Es müssen viele Faktoren zusammenspielen. Aber was genau ist eine Revolution? Ursprünglich beschrieb revolutio (lat.) im physikalischen Sinn eine Zurück- oder Umwälzung, bevor der Begriff in der Frühen Neuzeit politisch aufgeladen wurde und sich fortan auf einen meist gewaltsamen Umsturz mit tiefgreifendem Wandel der bestehenden politischen und sozialen Verhältnisse bezog.

Ein entscheidendes Merkmal ist, dass sich Revolutionen innerhalb einer Gesellschaft abspielen: Ein Teil derselben kämpft gegen einen anderen. Sind es einmal wütende Arbeiter und Angehörige der sozialen Unterschichten, die Festungen stürmen und Monarchen stürzen, können in einem anderen Fall Intellektuelle oder Adelige als Träger der Revolution agieren. Ein bekanntes Beispiel für eine Revolution von oben liefert die jüngere Geschichte: Michail Gorbatschow wollte in den 1980er Jahren die Sowjetunion zur Demokratie umgestalten und leitete eine folgenreiche Wende ein. Neben Perestroika (Umstrukturierung) spielte als Schlüsselbegriff Glasnost (Offenheit, Transparenz) eine große Rolle, denn Presse- und Meinungsfreiheit gehören nicht von ungefähr zu den Grundpfeilern einer Demokratie. Somit werden sie auch als Erstes von Machthabern auf ihrem Weg in die Diktatur attackiert.

Und 1848? Es lässt sich darüber philosophieren, ob es 1848 eine Revolution gab und wenn ja, wie viele? Für den Historiker Adam Zamoyski gab es zwischen Januar 1848 und Mitte 1849 »eine Reihe zweckopportunistischer Aufstände aus den unterschiedlichsten Beweggründen«. Aber »ob die zahlreichen Unruhen sich tatsächlich zu etwas summiert haben, das man eine Revolution nennen könnte«, ist für ihn doch sehr fraglich, zumal diese nicht viel verändert hätten; außer in Frankreich, wo ausgerechnet die liberalste Monarchie Europas gestürzt wurde, machte die Revolution beispielsweise in den deutschen Staaten meist vor den Thronen Halt.1 Die Zeitgenossen allerdings bezeichneten die Ereignisse klar als Revolution, und auch für die Mehrheit der Historiker handelt es sich um ein Revolutionsjahr. Zamoyski liefert mit seiner pointierten Formulierung jedoch einen Gedankenanstoß: Wie revolutionär muss eine Revolution denn ablaufen, um das Etikett zu verdienen?

Man stellt sich unter einer Revolution meist blutige Barrikadenkämpfe vor oder einen Sturm auf die Bastille. Doch die meisten 1848er Revolutionäre – und das klingt jetzt fast paradox – wollten das politische System in Zusammenarbeit mit den alten Eliten umgestalten. Allerdings gab es auch radikalere Kräfte: Nicht nur in Frankreich wurde die Republik ausgerufen, sondern auch in Rom, Venedig und gleich mehr als einmal im Großherzogtum Baden. Dass diesen Umstürzen und Neuanfängen – der Definition nach Revolutionen – keine lange Dauer beschieden war, steht auf einem anderen Blatt.

Handelte es sich nun um eine oder viele Revolutionen? Auf unterschiedlichen Schauplätzen fanden parallel wie zeitversetzt eigenständige Aktionen statt. Dass in der Geschichtsschreibung trotzdem mehrheitlich von einer Revolution die Rede ist, erklärt sich daraus, dass es trotz der regionalen Unterschiede Gemeinsamkeiten und Verbindungen gab: Zu den Auslösern zählen ähnliche Problemlagen wie Reformstau, repressives und unflexibles politisches System sowie eine Agrar- und Gewerbekrise im unmittelbaren Vorfeld, welche die soziale Frage verschärfte. Die von den revolutionären Kräften erhobenen sogenannten Märzforderungen stimmten im Kern ebenso überein.

Bezieht man die revolutionären Vorbeben wie den Schweizer Sonderbundskrieg mit ein, so handelte es sich um »die an Teilnehmern zahlreichste, geographisch ausgedehnteste und gewaltsamste politische Bewegung im Europa des 19. Jahrhunderts«.2 Und dennoch galt sie lange Zeit als »gescheitert«, da viele unmittelbare Ziele wie beispielsweise die nationale Einigung Deutschlands nicht erreicht wurden. Doch das Bild hat sich gewandelt: Heute wird die Revolution als Teil eines unumkehrbaren und anhaltenden Modernisierungsprozesses gewürdigt. Sie war ein entscheidender Schritt auf dem langen und holprigen Weg zur modernen Demokratie, ein »demokratiepolitisches Versuchslabor«.3 Grundrechte, politische Mitbestimmung über das Wahlrecht und auf Presse- und Meinungsfreiheit basierender öffentlicher Diskurs sind nicht selbstverständlich; vieles wurde 1848 erstmals erkämpft.

Es war ein »tolles« Jahr, wie es die Zeitgenossen bezeichneten, ein Jahr, in dem viel in Bewegung kam. Verkrustete Strukturen wurden aufgebrochen, und man lotete aus, inwieweit Veränderungen etabliert werden konnten. Das war für die Gesellschaft wie auch für einzelne Personen mit teils schmerzhaften Lernprozessen verknüpft. Es gibt nicht nur dieeine Geschichte, sondern viele subjektiv geprägte Erzählungen. Ein und dasselbe Ereignis wird – je nach individuellem Standpunkt – unterschiedlich bewertet. 1848 konnte als Chance oder Katastrophe wahrgenommen werden; die Revolution wurde unterstützt, bekämpft oder ignoriert. Im vorliegenden Buch wird sie daher nicht streng chronologisch und flächendeckend nachgezeichnet, sondern ich möchte mit Mut zur Lücke Entwicklungen und Episoden herausgreifen. Dabei werde ich verschiedenen Protagonisten über die Schultern schauen, um der Multiperspektivität der historischen Realität einigermaßen gerecht zu werden.

Vor dem Sturm

Vormärz. Der Epochenbegriff für die Zeit vom Ende des Wiener Kongresses 1815 bzw. im engeren politischen Sinn von der Julirevolution 1830 bis zur Revolution ist insofern etwas problematisch, als dass er die Jahre vor der Märzrevolution auf eine Vorlaufzeit reduziert. An deren Anfang stand – wieder einmal – Napoleon; besser gesagt: der Sieg über den Kaiser der Franzosen und die auf dem Wiener Kongress ausgehandelte Neuordnung Europas, zu deren Leitmotiven der Erhalt des monarchischen Prinzips sowie das Gleichgewicht der Großmächte zählten. Die Wiener Ordnung galt ihren Architekten als Garant für Friede und Stabilität in Europa. In der Generation des österreichischen Staatskanzlers Clemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich lässt sich eine fast panische Revolutionsfurcht bemerken. Aber kann man es den Zeitgenossen wirklich verdenken? Sie hatten ja miterlebt, wie die Französische Revolution ihre vertraute Welt auf den Kopf stellte und wie in Paris die Köpfe rollten. Wie seit 1792 ein Krieg nach dem anderen Europa verheerte – Kriege, die insgesamt bis zu fünf Millionen Tote gefordert hatten.

An den konservativ-reaktionären Höfen Europas standen Innen- und Außenpolitik unter der Prämisse der Revolutionsabwehr. Dazu gehörte die Unterdrückung liberaler und nationaler Bewegungen, die als Keimzelle neuer Umstürze gedeutet wurden. Im Deutschen Bund – der Staatenbund wurde auf dem Wiener Kongress gegründet und ersetzte das auf Druck Napoleons 1806 erloschene Heilige Römische Reich – traten neben intellektuellen Vordenkern teils militant agierende Burschenschafter als Speerspitze der liberalen und nationalen Ideen auf. Nach dem Wartburgfest 1817 verfasste der Student Heinrich Riemann mit seinem Zimmernachbarn die Grundsätze und Beschlüsse des 18. Oktober, in denen vorsichtshalber »allzu scharfe Sätze« durch Professorenhand gestrichen wurden. Diese sogenannten Wartburgbeschlüsse enthielten typische frühliberale Forderungen: konstitutionelle Erbmonarchie, Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz des Eigentums, öffentliche Gerichte, Rede- und Pressefreiheit sowie die nationale Einigung Deutschlands. War das Wartburgfest schon ein Alarmsignal für die Herrschenden, wurde zwei Jahre später die Ermordung des Schriftstellers und russischen Generalkonsuls August von Kotzebue durch den Studenten Karl Ludwig Sand als Teil einer etwaigen groß angelegten Verschwörung gefürchtet.

Die Reaktion folgte prompt: Die Karlsbader Beschlüsse sahen im Deutschen Bund die Überwachung der Universitäten, das Verbot der Burschenschaften und die Entlassung verdächtiger Professoren vor. Eine Vorzensur kontrollierte nun Schriften von unter 20 Druckbogen (320 Seiten) Länge; eine »Central-Untersuchungs-Commission« in Mainz sollte revolutionäre Umtriebe in den deutschen Staaten untersuchen. Verschwörungen, wohin man sah (oder sehen wollte): In England lieferten die ebenfalls zu beobachtenden sozialen Unruhen, Massendemonstrationen sowie ein Attentat auf die Kutsche des Prinzregenten und künftigen König Georg IV. die Begründung für die Six Acts, die »Karlsbader Beschlüsse auf ›englisch‹«.1 In Frankreich führte u. a. die Ermordung des Thronfolgers Charles Fernand, Herzog von Berry, 1820 zu einem Kurswechsel Richtung Reaktion.

Die Angst vor revolutionären Umwälzungen beschränkte sich nicht auf den eigenen Staat. Auch die Vorgänge in anderen Ländern wurden argwöhnisch beobachtet, da man aus leidvoller Erfahrung wusste: Revolutionen sind ansteckend. England, Russland, Österreich und Preußen hatten im Kampf gegen Frankreich zu einem Bündnis zusammengefunden, das sie über den Sieg hinaus fortsetzen wollten. Als sogenanntes Europäisches Konzert wollten die Großmächte – Frankreich wurde 1818 in den Kreis aufgenommen – ihre Politik auf Monarchenkongressen und Botschafterkonferenzen koordinieren, die Wiener Ordnung verteidigen und Konflikte diplomatisch statt durch Krieg lösen. Während die 1815 auf Initiative Zar Alexanders I. begründete Heilige Allianz, ein Feindbild der Gegenseite, kaum praktische Bedeutung erlangte, bewies das Europäische Konzert seine Effizienz, als ab 1820 eine revolutionäre Welle über Südeuropa schwappte. Auf den Kongressen von Troppau, Laibach und Verona einigte man sich darauf, die Revolutionen niederzuschlagen.

Doch das aufstrebende (Bildungs-)Bürgertum rief immer lauter nach politischer Mitsprache und Reformen, konkret nach einer Verfassung. Am Beispiel des Deutschen Bundes zeigt sich, wie unterschiedlich die Entwicklung nach 1815 in den einzelnen Staaten verlief. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. wollte von seinen Verfassungsversprechen der Befreiungskriege nichts mehr wissen; für den erzkonservativen österreichischen Kaiser Franz II./I., der Veränderungen scheute wie kaum ein anderer, war eine solche ohnehin kein Thema. Im Gegensatz dazu setzten viele süddeutsche Regierungen ihren Reformkurs der napoleonischen Ära fort und entwickelten sich zu konstitutionellen Monarchien. Innerhalb von fünf Jahren erhielten Sachsen-Weimar, Baden, Bayern, Württemberg sowie Hessen-Darmstadt Verfassungen.

Diese sind nicht allein als Zugeständnis an die dort recht starken liberalen Kräfte zu sehen; einheitliche Gesetze und Normen sollten vielmehr die durch Gebietszugewinne neu hinzugekommenen Untertanen in den Staat integrieren und dessen Legitimität besiegeln. Der Monarch blieb Träger der Souveränität, seine Macht wurde allerdings durch die Verfassung beschränkt. Die Volksvertretung erfolgte in einem Zweikammersystem, wobei die alten Eliten im Oberhaus ihren Einfluss bewahren konnten; in die Zweite Kammer wurden Abgeordnete gewählt. Freilich durfte nicht jeder wählen: Frauen blieb die Mitbestimmung verwehrt, und das Zensuswahlrecht schloss jene Männer aus, die weder einen gewissen Besitz noch die geforderte Mindeststeuerleistung vorweisen konnten.

Das war ganz im Sinne der bürgerlichen Liberalen, die zwar von einer Gleichheit der Menschen ausgingen, aber »keine Demokraten im modernen Sinn«2 waren. Sie wollten keine Revolution, sondern Reformen im Einvernehmen mit den Fürsten. Das einfache Volk war ihrer Meinung nach für die politische Teilhabe noch nicht reif und gebildet genug.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten sich die bis heute wirksamen politischen Hochideologien Liberalismus, Demokratismus, Konservativismus, politischer Katholizismus sowie Sozialismus bzw. Kommunismus heraus. Der Liberalismus wurzelte als gesamteuropäische Bewegung in der Aufklärung und war von den Ideen von 1789 geprägt; Ziel der Liberalen bzw. Konstitutionellen war der Verfassungs- und Rechtsstaat.

Das demokratische Lager, auch »bürgerlicher Radikalismus« genannt, spaltete sich etwa in den 1830ern vom Liberalismus ab; die Grenzen waren in dieser Ausbildungsphase politischer Strömungen noch fließend. Die Demokraten vertraten das Prinzip der Volkssouveränität und wollten einen National- und Verfassungsstaat mit allgemeinem Wahlrecht für Männer; Vorbild waren u. a. die USA. Sie setzten sich stärker als die Liberalen für soziale und gesellschaftliche Reformen ein und nahmen teilweise sozialistische und kommunistische Ideen auf. Aus diesem Lager erwuchsen später die Sozialdemokraten.

Freilich gab es innerhalb der jeweiligen Lager viele Abstufungen und Übergänge; so näherte sich der linke Flügel der Liberalen in manchen Positionen den Demokraten an, während umgekehrt keineswegs alle Demokraten auch Republikaner waren.

Im späteren Vormärz drangen aus Frankreich, das in der ersten Jahrhunderthälfte »wichtigster Impulsgeber für soziale Bewegungen und Revolutionen«3 war, neue Ideen und Begriffe in die Diskussion ein, darunter der Sozialismus (antirevolutionär, wollte durch eine neue Sozialwissenschaft gesellschaftliche Harmonie erreichen) und der Kommunismus (revolutionär, dieser knüpfte an republikanische Gleichheitsvorstellungen an). Frühformen dieser Ideologien entwickelten sich vorrangig in Geheimgesellschaften und Vereinen.

Der politische Katholizismus stützte sich auf etwa 400 meist während der 1848er Revolution gegründete Piusvereine und konzentrierte sich auf kirchenpolitische sowie soziale Themen.

Der Konservativismus entwickelte sich in Europa in der Auseinandersetzung mit bzw. Abwehr der Französischen Revolution und ihren Idealen. Er wollte das bestehende System – der Monarch herrschte von Gottes Gnaden, der Landtag war ständisch gegliedert – bewahren.

Wo deutlich wurde, dass sich die Reformziele nicht mit, sondern nur gegen den Willen der Monarchen erreichen ließen, wo oppositionelle Stimmen unterdrückt und Gegner des bestehenden politischen Systems gnadenlos verfolgt wurden, blieb oft nur der Weg ins Exil oder in den Untergrund. Auch wenn die Geschichte der vormärzlichen Geheimgesellschaften keine Erfolgsgeschichte ist, zeigt sie, welches politische Klima herrschte. Für viele Protagonisten der 1848er Revolution war sie eine wichtige Schule, beispielsweise für den Italiener Giuseppe Mazzini.

Die Mitgliedschaft in einem Geheimbund konnte im Vormärz allerdings hoffnungsfrohe Karrieren beenden, bevor sie begonnen hatten, wie die Biographie des Philosophen und Verlegers Arnold Ruge zeigt. Der auf Rügen geborene Sohn eines Gutsverwalters war finanziell nicht besonders gut gestellt, weshalb ihm der Vater zum Studium der Rechtswissenschaften riet. Aber er hatte seinen eigenen Kopf und wollte nicht nur für den Broterwerb studieren, sondern das, was ihn faszinierte: Philosophie. Ruge wollte eine umfassende Reform der politischen Zustände in den deutschen Staaten, schloss sich dem Jünglingsbund an und nahm 1822 an einer Delegiertenversammlung desselben teil, bei der man sich für eine deutsche Republik aussprach. 1824 wurde er verhaftet und wegen der Teilnahme an einer verbotenen Verbindung, die Hochverrat plante, verurteilt. Er wurde auf der Festung Kolberg eingesperrt, wobei er die Zeit zur akademischen Weiterbildung nutzte. Anfang 1830 wurde er vorzeitig entlassen – gerade zur rechten Zeit: Die 1830er Revolution hätte Ruge nur ungern verpasst.

»Daß wir es noch einmal erleben würden, was vor 40 Jahren Paris, Frankreich und darauf ganz Europa in Bewegung setzte, hätte ich nicht geglaubt«, schrieb der jüngere Bruder des preußischen Königs, Prinz Wilhelm, am 3. August an seine Schwester Charlotte. Zur russischen Zarin Alexandra Fjodorowna geworden, blieb sie auch in der Ferne seine Vertraute, der er sowohl seinen Liebeskummer als auch seine Gedanken zur Politik mitteilte. Der französische König Karl X. war Ende Juli innerhalb von nur drei Tagen, welche die Glorreichen genannt wurden (Les Trois Glorieuses), gestürzt worden, nachdem er verfassungswidrig die Zensur wiedereingeführt und den Wahlzensus erhöht hatte. Dagegen protestierten bürgerliche Liberale und Journalisten, aber auch Handwerker, Studenten und Arbeiter liefen gegen die geplante Auflösung des Parlaments Sturm. Karl dankte ab; mit Louis-Philippe von Orléans kam ein entfernter Neffe auf den Thron; unter dem »Bürgerkönig« erfolgte ein behutsamer Kurswechsel Richtung Liberalismus.

Wilhelm – er machte als zweitgeborener Sohn in der preußischen Armee Karriere und sah darin die beste Waffe der Monarchen gegen Umsturzversuche – befürwortete eine militärische Unterstützung für Karl, aber sein Vater und andere Monarchen Europas hatten (ein wenig) aus der Geschichte gelernt: Schon einmal hatte man versucht, eine französische Revolution durch Truppen niederzuschlagen. Ja, es war schockierend, dass in Paris das Prinzip der Volkssouveränität das Gottesgnadentum ablöste. Ein kleiner Trost für die Fürsten war, dass die Monarchie als solche erhalten blieb. Es hätte schlimmer kommen können.

Doch Revolutionen sind ansteckend. Belgien sagte sich von den Niederlanden los und wurde von den Großmächten als unabhängig anerkannt; die neue Verfassung des Landes galt in Europa als vorbildlich. Im November brach in Polen der Kampf gegen die russische Fremdherrschaft aus, wobei Militärkadetten eine führende Rolle spielten; gerade einmal sechzehn Jahre alt war Fähnrich Ludwik Mierosławski, der als Sohn einer französischen Mutter und eines polnischen Offiziers in Frankreich geboren wurde. Die Revolutionäre konnten auf Sympathien des Westens zählen, aber nicht mit militärischer Hilfe rechnen. Die Truppen des Zaren schlugen den Aufstand im nächsten Jahr nieder. Viele polnische Kämpfer flohen ins Exil; auch Mierosławski kehrte nach Frankreich zurück, wo er sich als Schriftsteller versuchte. Er schloss sich wenig später dem Jungen Polen an und dient als Paradebeispiel für jene polnischen Emigranten, die als »Sturmvögel der Revolution« auf fast jedem europäischen Revolutionsschauplatz anzutreffen waren.

In Italien griff ein Aufstand im Kirchenstaat auf Parma und Modena über, wurde aber von österreichischen Truppen niedergeschlagen. Mazzini sah sich von der Carboneria enttäuscht; er wurde kurz verhaftet, danach ging der Jurist ins Exil nach Marseille, wo er das Junge Italien (Giovine Italia) gründete. Das »Jung« legte er großzügig aus: nicht älter als 40 Jahre. Er wollte Studenten, Akademiker, Handwerker und Gesellen gewinnen. Waren junge Männer leichter zu begeistern? Zum Idealismus kam bei vielen wohl eine Portion Abenteuerlust.

Dieses Gefühl mag auch zwei Neffen Napoleons dazu getrieben haben, sich in Mittelitalien in die revolutionären Unruhen zu stürzen. Die Brüder entstammten der unglücklichen Ehe, die Napoleon zwischen seinem Bruder Louis und seiner Stieftochter Hortense-Eugénie de Beauharnais gestiftet hatte. Das Paar trennte sich im September 1807. Louis-Napoleon kam im folgenden April auf die Welt; Napoleon-Louis war vier Jahre älter. Während Letzterer bei seinem Vater in Rom lebte, wuchs Louis-Napoleon bei seiner Mutter im Schloss Arenenberg in der Schweiz auf, das sie als Kultstätte für Napoleon gestaltete. Louis-Napoleon fühlte sich zu Großem geboren, er entwarf für sich »das Ideal des romantischen Revolutionärs«. Unter diesem Aspekt ist laut Klaus Deinet seine Beteiligung an den Aufständen 1830/31 zu sehen: als »selbstauferlegte Bewährungsprobe«4 und weniger als Ausdruck einer republikanischen Gesinnung.

Die Aufständischen wurden jedoch von überlegenen päpstlichen und österreichischen Truppen zerstreut. Die Brüder wollten sich nach Polen durchschlagen und dort gegen die Russen kämpfen, doch in Forli erkrankte Napoleon-Louis an Masern und starb am 17. März 1831. Louis-Napoleon drohte verhaftet zu werden, aber Mutter Hortense eilte ihm mit falschen Pässen zu Hilfe und ermöglichte ihm die Flucht nach England.

Im Deutschen Bund rumorte es ebenfalls. In vier Staaten kam es zu Aufständen, die zur konstitutionellen Monarchie führten. In Braunschweig wurde von Herzog Karl II. die Einberufung der Landstände gefordert; als er sich weigerte, wurde sein Schloss gestürmt. Er floh in die Schweiz; die Regierung übernahm sein Bruder Wilhelm, der einer zeitgemäßen Verfassung zustimmte. In Kurhessen musste Wilhelm II. seinen Untertanen eine liberale Verfassung gewähren, bevor er sich mit seiner Mätresse auf seine Schlösser nach Hanau begab und das Regieren seinem Sohn überließ. Auch in Sachsen, dessen König abdankte, sowie in Hannover wurden Verfassungen durchgesetzt. Auffällig war, dass bei den Ausschreitungen im Deutschen Bund nun »stärker als zuvor […] die sozialen Unterschichten in Bewegung gesetzt wurden und ganz wesentlich zu der revolutionären Grundstimmung beitrugen«;5 beispielsweise folgten in Leipzig Handwerksmeister, Gesellen und Fabrikarbeiter dem Pariser Vorbild. Traten zuvor überwiegend einzelne Intellektuelle, als Demagogen verfolgte Professoren und Studenten als Vorkämpfer liberaler und nationaler Ideen in Erscheinung, zeigt sich, dass die Bewegung gerade auch in den deutschen Staaten nach der Julirevolution erkennbar an sozialer Breite und Tiefe gewann. Das ist eine wichtige Entwicklung, die im Hinblick auf 1848 nicht unterschätzt werden sollte.

Die Signalwirkung der Julirevolution auf die europäischen Gesellschaften war groß. Die Machthaber standen vor der brennenden Frage: Was tun? »Wer erst den Finger hingegeben hat, muß bald die ganze Hand nachreichen«, fürchtete Wilhelm. Nur keine Schwäche zeigen! Entschieden auf seiner Linie verharrte Metternich, obwohl selbst sein langjähriger Weggefährte Friedrich »von« Gentz einsah, dass sich die Zeiten geändert hatten und man nicht länger gegen das konstitutionelle Prinzip ankämpfen könnte. Gentz war dafür, den bürgerlichen Liberalen Konzessionen zu gewähren; anderen gegenüber urteilte er Ende 1831, dass »Fürst [Metternich] seiner Zeit nicht mehr gewachsen« sei.

Reformen würden Revolutionen den Nährboden entziehen. Das erkannte auch der Aachener Textilkaufmann David Hansemann, der in einer Denkschrift im Dezember 1830 forderte, Friedrich Wilhelm III. solle in Preußen sein überfälliges Verfassungsversprechen einlösen und dem Bürgertum mehr Mitsprache im Staat einräumen. Doch damit stieß er auf taube Ohren.

Das sture Beharrungsvermögen der Regierenden konnte selbst brave Beamte zum Verzweifeln bringen und dazu führen, dass sie sich von diesen abwandten. Der Karlsruher Amtsrevisor Carl Theodor Obermüller war, wie seine Tochter Henriette zu berichten wusste, freisinnig und übte sich im kleinen Protest: »Obgleich er Staatsdiener war, gieng er Nie an Neujahr oder am Geburtstage zum Großherzog, um dort seinen Namen einzuschreiben.« Er sorgte dafür, dass Henriette wie ihre Brüder eine gute Bildung erhielt, Fächer wie Naturwissenschaften und Altphilologie gehörten für ihn dazu. Obermüller selbst zeigte seine Ablehnung des Regierungskurses zwar nur in leisen Aktionen; doch seine politische Haltung prägte die Kinder: »Wir wurden von ihm im Fürsten- und Pfaffenhaß groß gezogen.« Aus solchen Kinderstuben kommen, wie sich noch zeigen wird, Revolutionäre sowie mit Henriette eine politisch interessierte Frau, von der wir noch einiges hören werden.

Zu radikaleren Schritten entschloss sich Philipp Jakob Siebenpfeiffer. Der Sohn eines Schneiders begann vierzehnjährig eine Schreiberlehre im Verwaltungsdienst; seine Vorgesetzten in der Finanzverwaltung in Freiburg im Breisgau erkannten seine Talente, und mit Hilfe eines Stipendiums konnte er an der dortigen Universität Jura studieren. 1818 wurde er »Landcommissär« (Landrat) in Homburg an der Saar – damals Teil der nach dem Wiener Kongress Bayern zugesprochenen rheinpfälzischen Gebiete. Bei der Verwaltung von knapp 80 Gemeinden entwickelte er einen scharfen Blick für soziale Missstände in einer Region, die wie so viele andere noch unter den Folgen der Napoleonischen Kriege sowie der Missernten litt. Siebenpfeiffer wurde publizistisch tätig und förderte den Ausbau der Infrastruktur sowie die Errichtung von Schulen. Und er bombardierte seine Vorgesetzten bis hinauf zum bayerischen König mit Reformvorschlägen. Vergebens. Die Folge? »Der engagierte Beamte verwandelte sich in einen frustrierten Reformer, der frustrierte Reformer in einen demokratischen Revolutionär.«6

Siebenpfeiffer engagierte sich in der Pfalz immer stärker in der liberalen Opposition und gab Zeitungen wie Den Boten aus dem Westen heraus, wobei das Thema Pressefreiheit – das liberale Kernthema schlechthin – auch für ihn den größten Stellenwert besaß: Er forderte die Abschaffung der Zensur, damit die öffentliche Meinung größeren Einfluss auf die Politik nehmen könne. Anfang 1832 war er an der Gründung des Preß- und Vaterlandsvereins beteiligt, der sich den Kampf für Pressefreiheit sowie die nationale Einigung Deutschlands auf die Fahnen schrieb. Ein weiteres Vorstandsmitglied war der Jurist und Journalist Johann Georg August Wirth.

Siebenpfeiffer regte eine Massenkundgebung an, um die von ihnen verfolgten Ziele einem großen Publikum näher zu bringen. Allerdings waren politische Versammlungen strikt verboten. Aber wo ein Wille ist, findet sich ein Weg: Man lud Männer sowie ausdrücklich auch Frauen vom 27. bis 30. Mai 1832 zu einem Weinfest bei der Ruine des Hambacher Schlosses ein; mit einem solchen fiel man in der Weinbauregion ja nicht weiter auf.

Was den Behörden durchaus auffiel, war, dass bis zu 30 000 Teilnehmer kamen. Damit war das Hambacher Fest die »erste demokratisch-nationalistische Massendemonstration in Deutschland« (Christian Jansen); die oppositionellen Kräfte gewannen sichtbar an Breite und Tiefe. Es waren zudem nicht nur Studenten, die zur Schlossruine wanderten. Vertreten waren mit Juristen und Publizisten, Ärzten, Kaufleuten, Bierbrauern und Winzern auch die Spitzen der bürgerlichen Gesellschaft; die Masse der Teilnehmer kam jedoch aus dem Kleinbürgertum und aus der ländlichen Bevölkerung, also aus den Mittel- und Unterschichten.

Wie viel die Besucher von den über dreißig Reden demokratisch-republikanischer Ausrichtung verstanden – Lautsprecher gab es ja noch nicht –, bleibt offen. Man drückte Sympathien für die Polen und ihren Wunsch nach nationaler Wiedergeburt aus und sang neben der Marseillaise Freiheitslieder wie Noch ist Polen nicht verloren. Wirth sprach von seiner Vision der »vereinigten Freistaaten Deutschlands« im Rahmen eines »konföderierten republikanischen Europa«; Siebenpfeiffer forderte, dass die Frau »freie Genossin des freien Bürgers« sein sollte.

Der starke Zustrom zum Hambacher Fest überraschte sogar die Organisatoren, die mit weit weniger Publikum gerechnet hatten.

Seine Eindrücke vom Hambacher Fest hielt ein Augenzeuge, der Journalist und Revolutionär Jakob Venedey, in seinen Reise- u. Rasttagen in Deutschland fest. »Es war hier das erste Mal, daß klar u. frei der Name Republik in Deutschland vor Tausenden ausgesprochen wurde. Ein Wort, das bis jetzt nur Freunde, wenn sie zu zweien oder dreien waren, zu nennen gewagt. Zum ersten Male schallte in Deutschlands Gauen das Hoch der Republik aus dem Munde von Tausenden wieder, und hallte durch Europa. […] Nur Republiken können Europa retten! […]

Andere Redner hatten sich einen Tisch oder eine Bank zur Tribüne gewählt und sprachen zum Volke. Oft hörte man an verschiedenen Stellen zugleich den Beifallsruf des Volkes, und bald hier, bald dort schallte das Hoch Deutschlands. Hoch der Freiheit, Hoch dem Völkerbund und Fluch allen großen und kleinen Tyrannen! Hier stand ein Pfarrer, dort ein Student, u. hier ein Handwerker, und dort ein Advocat, und das Volk horchte freudig auf ihre Reden und sah in eine bessere Zukunft. Vielleicht fehlte es nur an einem Worte, und der Tag der Freiheit, der Tag des Kampfes für die Freiheit hätte begonnen.«

Republik? Fluch den Tyrannen? Das Hambacher Fest schreckte die Regierungen auf wie zuvor das Wartburgfest. Wirth und Siebenpfeiffer wurden kurz darauf verhaftet; noch im Juni 1832 wurden mit den Sechs Artikeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung die Karlsbader Beschlüsse verschärft, und zwei Jahre später sollten es auf der Wiener Ministerialkonferenz insgesamt 60 Artikel werden.

Aber war Deutschland denn schon reif für eine Revolution? Um das herauszufinden, schickte der Preß- und Vaterlandsverein einen Emissär in den Norden: Jakob Venedey. Der war schon am Gymnasium in Konflikt mit der Schulleitung geraten, da er zu freiheitlich gesinnt und noch dazu Teil der verbotenen Turnerbewegung war. Er musste die Schule verlassen und wurde privat unterrichtet. Später studierte er an den Universitäten Bonn und Heidelberg Jura und schloss sich der Burschenschaft an. Nach der Julirevolution engagierte er sich in Köln u. a. in einem »politisch radikaleren« Debattier- und Lesezirkel, was das Misstrauen der preußischen Behörden weckte, woraufhin er – laut Birgit Bublies-Godau handelte es sich um eine reine Disziplinierungsmaßnahme – trotz eines vorangegangenen gegenteiligen Bescheides für den Militärdienst tauglich erklärt wurde. Vor der Einberufung floh er im April 1832 mit falschen Papieren in die Pfalz. Die Erkundungsreise in den Norden nutzte er eigenen Worten nach dazu, »für die demokratische Sache zu werben« und »die Fäden zu einer grösseren politischen Verbindung zu knüpfen«. Was das revolutionäre Potential betraf, fiel seine Einschätzung jedoch ernüchternd aus: Zwar klagten die Bewohner Norddeutschlands über die schlechten Verhältnisse, aber für politisches Handeln reichte es (noch) nicht.

Es waren vorrangig radikalisierte Burschenschafter, die es trotzdem wissen wollten und einen Anschlag auf den Bundestag planten, das höchste Gremium des Deutschen Bundes in Frankfurt. Mit dabei waren Wilhelm und Theodor Obermüller, Letzterer war erst 18 Jahre alt, wie ihre Cousine Henriette Obermüller berichtet. Am 3. April 1833 gelang es ihnen, die Hauptwache zu besetzen und Sturm zu läuten – aber Bürger und Bauern ignorierten die Möchtegernrevolutionäre, was nicht nur in der Familie Obermüller beklagt wurde.

Die Obrigkeit zog wiederum nach: Noch im selben Jahr nahm in Frankfurt eine Bundeszentralbehörde politische Ermittlungen auf, und mit der Mainzer Zentralpolizei wurde darüber hinaus »der erste institutionell selbstständige, als Behörde organisierte, zentralisierte Nachrichtendienst auf deutschem Boden«7 geschaffen, der – wie es sich für einen Geheimdienst gehört – im Verborgenen operierte.

Der liberale Zeitgeist ließ sich dennoch nicht aufhalten, und viele Regierungen beugten sich ihm – ein wenig. In England wurde 1832 eine Wahlrechtsreform durchgeführt, zwei Jahre später wurde in Spanien durch ein »königliches Statut« der Absolutismus abgeschafft. Ebenso schritt in den deutschen Staaten die Konstitutionalisierung voran.

Es gab jedoch auch reaktionäre Fürsten, welche die Uhr zurückdrehen wollten. 1837 endete mit dem Amtsantritt von Königin Victoria die Personalunion zwischen den Monarchien Großbritannien und Hannover, wo nun der 66-jährige erzkonservative Ernst August I. auf den Thron kam. Er hob das von seinem Vorgänger erst 1833 verabschiedete liberale Staatsgrundgesetz auf mit der Begründung, es sei auf »völlig ungültige Weise« zustande gekommen und damit nicht bindend. Stattdessen wollte er zur alten ständischen Verfassung zurückkehren. Das Staatsgrundgesetz hatte Friedrich Christoph Dahlmann ausgearbeitet: ein früher Anhänger der deutschen Nationalbewegung, aber alles andere als ein Revolutionär. Dieses Mal waren es keine jungen Burschen oder vor jugendlicher Kraft überschäumende Kadetten, die gegen den Akt des neuen Königs rebellierten, sondern anerkannte, meist schon ältere Professoren der renommierten Göttinger Universität. Sie fühlten sich ihrem geleisteten Eid auf das Staatsgrundgesetz verpflichtet und unterschrieben am 18. November 1837 eine Erklärung, für die sich anschließend die Bezeichnung Protestation einbürgerte. Diese wurde über Nacht überregional bekannt. Die Göttinger Sieben hatten zwar keine Veröffentlichung geplant, aber eine der wenigen Abschriften gelangte in die Hände von Studenten. In Gruppen zu etwa zehn Personen – einer diktierte, die anderen schrieben, und vermutlich alle stärkten sich mit Bier – gingen diese ans Werk und schickten die angefertigten Kopien auch an auswärtige Zeitungen. Der erboste König entließ die Professoren Wilhelm Eduard Albrecht, Georg Heinrich Ewald, Wilhelm Eduard Weber, Wilhelm und Jacob Grimm, Georg Gottfried Gervinus sowie den Wortführer der kleinen Gruppe, Dahlmann. Die letzten drei wurden zudem vor die Wahl gestellt, innerhalb von drei Tagen Hannover zu verlassen oder sich einem Strafverfahren zu stellen.

Nur auf den ersten Blick gewann Ernst August den Machtkampf gegen das »Federvieh der Tintenkleckser«, wie er sie nannte. Die Vorgänge in Hannover erregten im Deutschen Bund größtes Aufsehen, und die öffentliche Meinung fiel klar zugunsten der Entlassenen aus. Ihre Rechtfertigungsschriften waren heißbegehrt; um diese in Göttingen zu erwerben, mussten Käufer allerdings eine polizeiliche Erklärung abgeben, warum sie die Schrift kaufen wollten. Manche antworteten kurz und ehrlich: »Um sie zu lesen.«

Von Ereignissen wie dem Hambacher Fest und Verfassungskämpfen mit den nachfolgenden Debatten ging eine enorme Wirkung aus: Sie machten Forderungen und Ziele des Liberalismus über den zuvor recht überschaubaren Kreis von Professoren und Studenten hinaus bekannter. Beeindruckend war die Unterstützung der Göttinger Sieben: Für sie wurde eifrig gespendet, damit sich die nun einkommenslosen Professoren über Wasser halten konnten. In Leipzig gehörte Robert Blum zu den ersten Unterzeichnern einer Initiative, die Geld für sie sammelte. Als Dahlmann am 20. Dezember 1837 dort ankam und 2000 Taler (heute rund 60 000 Euro) entgegennehmen durfte, trat Blum zum ersten und nicht letzten Mal als Redner in Erscheinung.

Blum war in vielem das Gegenteil von Dahlmann und dessen Kollegen der Göttinger Universität; er sollte auch später in der von Akademikern dominierten Paulskirche als einer der wenigen Nichtakademiker eine Ausnahmeerscheinung bleiben. Er war und blieb ein Mann aus dem einfachen Volk, der im Gegensatz zu juristisch geschulten Mitstreitern redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war; gerade das dürfte zu seiner Popularität beigetragen haben. Blum entstammte einer einfachen Kölner Familie und erlebte u. a. die Hungerjahre 1816/17 leidvoll mit. Obwohl er überaus begabt war und einige Jahre mit Hilfe eines Stipendiums das Jesuitengymnasium besuchen konnte, musste er aus Geldmangel die Schule abbrechen, worunter er sein Leben lang litt. Er versuchte sich an drei Handwerkslehren, bevor er für einige Jahre bei einem Laternenfabrikanten angestellt wurde. Da das Unternehmen kriselte, musste er sich 1830 beruflich umorientieren und entdeckte die Liebe zum Theater. Von Köln folgte er dem Theaterdirektor Friedrich Sebald Ringelhardt nach Leipzig, wo er sich vom Mädchen für alles hinaufarbeitete. Mittelfristig war er mit seiner Stellung aber wenig zufrieden, zu sehr interessierte er sich für Politik und Zeitgeschehen. Nicht bereit, Missstände schweigend hinzunehmen, war und blieb er seinen demokratischen Idealen treu – bis zum bitteren Ende.

Im Exil

MetternichsMainzer Zentralpolizei hatte in jenen Jahren mehr als genug zu tun, um verdächtigen Umtrieben nachzuspüren. Die Spione agierten aber nicht nur auf dem Gebiet des Deutschen Bundes, sondern auch in Hotspots wie Paris und Zürich: Diese Städte waren bevorzugte Aufenthaltsorte Oppositioneller, die vor der Verfolgung geflohen waren, und es galt herauszufinden, mit wem sie sich trafen und was sie planten. Denn dass sie aktiv waren, stand außer Frage.

Einer der bekanntesten Exilanten war der Genueser Advokat Giuseppe Mazzini; für Metternich wurde er so etwas wie der Staatsfeind Nr. 1, obwohl die Bilanz seiner Aktionen durchwachsen ausfällt. Mazzini hatte sich bereits als Gymnasiast an regimekritischen Protesten beteiligt und sich in Genua dem Geheimbund der Carboneria angeschlossen, der einen radikalen Republikanismus vertrat. Später sollte er sich über deren sektiererischen Charakter lustig machen; doch in diesem Bund sammelte der Jurist wertvolle Erfahrungen und konnte über die Organisation überregionale Kontakte knüpfen. Überzeugungskraft besaß er durchaus, denn seinem Savoyerzug im Februar 1834 schlossen sich u. a. Polen, Franzosen und Deutsche an. Allerdings endete dieses Unternehmen wie auch andere Aufstandsversuche in einem Desaster, weil Mazzini zwar ein kluger Kopf war, von militärischen Planungen jedoch wenig Ahnung hatte.

1833 trafen sich Mazzini und Garibaldi zum ersten Mal, und Garibaldi schloss sich dem Jungen Italien an.

Früh an seiner Seite war der künftige italienische Nationalheld Giuseppe Garibaldi, der als Handelskapitän viel herumkam. Nach dem Savoyerzug verschlug es Letzteren nach Südamerika, wo er sich zum romantisch verklärten Banditenführer wandelte und an verschiedenen Revolutionen teilnahm. In Brasilien lernte er die achtzehnjährige, mit einem anderen verheiratete Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva (genannt Anita) kennen und brannte mit ihr durch. Schwangerschaften und Geburten hielten sie nicht davon ab, sein abenteuerliches Leben zu teilen, inklusive Gefangenschaft und Flucht. Nach dem Tod ihres ersten Mannes konnten die beiden 1842 heiraten. Über Garibaldis Zeit in Südamerika ist nicht viel bekannt, zumal seine Erinnerungen als Quelle alles andere als zuverlässig sind. Mazzini verfolgte dessen Abenteuer aufmerksam, denn er war überzeugt, dass er Italien noch gute Dienste leisten würde.

Nach dem Savoyerzug ging Mazzini in die Schweiz und versuchte seine Vision des Miteinanders in die Praxis umzusetzen: Da die nach Freiheit strebenden Völker Europas dieselben Ziele hatten, sollten sie sich zusammenschließen. Am 15. April 1834 unterzeichneten er und Vertreter deutscher sowie polnischer Exilanten einen Akt der Verbrüderung (Atto di Fratellanza). Unter dem Wahlspruch »Freiheit, Gleichheit und Humanität« schufen sie das Junge Europa; Länderorganisationen wie das bereits genannte Junge Polen und das Junge Deutschland bildeten Unterorganisationen. Metternich befürchtete das Schlimmste. Auf energischen diplomatischen Druck hin wies die Schweiz die Führungsmitglieder aus; nur zwei Jahre später gab Mazzini das Junge Europa auf.

In London wartete er nun auf die Chance, seinen Traum einer italienischen Republik zu verwirklichen. Er konzentrierte sich auf den Aufbau eines internationalen Sympathisantennetzwerkes, zugleich erhob er Garibaldi publizistisch zum Hoffnungsträger des künftigen Freiheitskampfes. Helden wurden schließlich gebraucht.

Mazzini war einer von Tausenden Italienern, die nach den Revolutionswellen von 1820/21 und 1830/31 ins Exil gingen. Beliebt waren große Städte wie London, Zürich, Genf und Brüssel in Ländern, die als relativ liberal galten und politische Flüchtlinge aufnahmen. Das Zusammenkommen so vieler Exilanten aus verschiedenen Ländern erleichterte deren Vernetzung, aber man darf sich die Exilgemeinschaft nicht als harmonische große Familie vorstellen. Es trafen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, man stritt über das Vorgehen, persönliche Animositäten sowie Rivalitäten spielten ebenfalls hinein.

Paris war ein bevorzugter Ort der Zuwanderung, an den nicht nur politisch Verfolgte kamen. Als Weltstadt mit Flair übte die französische Hauptstadt schon lange einen magnetischen Reiz aus, so auch auf Alexander von Humboldt. Er traf 1804 nach seiner fünfjährigen Forschungsreise durch Südamerika in Paris ein und war sicherlich überrascht, nicht mehr eine Republik vorzufinden, sondern ein Land, in dem sich Ende des Jahres Napoleon selbst die Kaiserkrone aufsetzen würde. Dennoch fühlte er sich in Paris ebenso wohl wie im Regenwald; ins kalte Berlin wollte er nicht dauerhaft zurück.

Zur Freude Friedrich Wilhelms machte der berühmteste Preuße seiner Zeit 1805 dann doch einen kleinen Abstecher nach Berlin, woraufhin der König ihn zum Kammerherrn ohne Verpflichtungen, dafür mit einem großzügigen Einkommen, ernannte. Erst 1826 bestand der Monarch darauf, dass Humboldt zumindest einige Monate im Jahr seine höfischen Verpflichtungen erfüllte. »Humboldt war seine Beziehung zum Hof peinlich«,1 zumal es manche Beobachter schockierte, wie unterwürfig der bekannte liberal und revolutionär gesinnte Universalgelehrte sich dem König gegenüber verhielt. Ein Lichtblick: Er durfte weiterhin einige Monate jährlich Forschungsurlaub nehmen und zurück in sein geliebtes Paris, wo die Zahl der deutschsprachigen Einwanderer bis zur Jahrhundertmitte auf rund 100 000 Personen anstieg.

Handwerker, Arbeiter, Tagelöhner und Dienstmädchen bildeten die größte Gruppe unter ihnen. Kein Wunder, dass sich dort auch die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung finden. Im Deutschen Bund waren politische Vereine verboten, in Paris aber entstanden erste Handwerkervereinigungen. 1832 gründeten Handwerksgesellen und radikale Intellektuelle den Deutschen Volksverein, aus dem zwei Jahre später der frühsozialistische Bund der Geächteten hervorging. Mit dabei war Jakob Venedey, der die Zeitschrift Der Geächtete herausgab. Im August 1832 war er in Mannheim verhaftet worden, konnte aber entkommen. Er würde erst nach Ausbruch der 1848er Revolution nach Deutschland zurückkehren.

Vom Bund der Geächteten spaltete sich bald der Bund der Gerechten ab. Ein Mitglied in Letzterem war Stephan Born (ursprünglich Simon Buttermilch). Sein Vater Meir Buttermilch gehörte zu jenen jüdischen Bewohnern Lissas, einer Kleinstadt im preußischen Großherzogtum Posen, die ihre Söhne nicht in die Talmudschulen, sondern ins Gymnasium schickten, damit sie weltliches Wissen erwarben. Bildung hatte für ihn hohen Stellenwert, aber er konnte sich, seit der ältere Bruder David in Berlin Medizin studierte, das Schulgeld für Stephan nicht mehr leisten. Stephan begann also eine Schriftsetzerlehre in Berlin, nutzte aber jede freie Stunde, um sich mit Büchern und bei Vorlesungen an der Universität weiterzubilden. Stephan Born trat einem Handwerkerverein bei – in seinen Erinnerungen nannte er diesen eine »Bildungsstätte für heranwachsende Revolutionäre« – und öffnete sich sozialistischen Ideen. 1846 ging er nach Paris und trat dem Bund der Gerechten bei.

Dieser veranstaltete im Juni 1847 in London einen Kongress und änderte seinen Namen in Bund der Kommunisten ab. Mit höchstens fünfhundert Mitgliedern blieb er recht überschaubar, und wie in vielen Vereinen jener Zeit waren die Führungspositionen durch Bildungsbürger besetzt. In diesem Fall standen mit Karl Marx und Friedrich Engels »ein verhinderter Philosophieprofessor und ein wohlhabender Fabrikantensohn«2 an der Spitze. Die beiden selbst noch recht neuen Mitglieder erhielten den Auftrag, eine Programmschrift auszuarbeiten: das Manifest der Kommunistischen Partei. Es erschien im Februar 1848, entfaltete zu diesem Zeitpunkt aber, da sich die politischen Ereignisse überstürzten, kaum Wirkkraft.

Marx und Engels sind wohl die zwei prominentesten Exilanten. Sie waren sich bereits im November 1842 im Büro der Rheinischen Zeitung in Köln begegnet, wo Marx arbeitete; nach dem Verbot der Zeitung bot Arnold Ruge ihm an, als Redakteur für seine geplanten Deutsch-Französischen Jahrbücher nach Paris zu kommen. Die Aussicht auf ein sicheres Einkommen erlaubte es Marx, im Juni 1843 seine Langzeitverlobte Jenny von Westphalen zu heiraten. Dann ging es nach Paris, wo Ruge dem Paar ein gelebtes »Stück Communismus« – eine Wohngemeinschaft zusammen mit Emma und Georg Herwegh – vorschlug, was jedoch nicht zustande kam; auch die Jahrbücher wurden schnell wieder eingestellt.

Lieber ins Exil, als weiterhin der verhassten Arbeit im Familienbetrieb nachgehen zu müssen: Zu dieser Ansicht gelangte Friedrich Engels, der am 20. Januar 1845 an Marx schrieb: »Der Schacher ist zu scheußlich. Wuppertal ist zu scheußlich, die Zeitverschwendung ist zu scheußlich, und besonders ist es zu scheußlich, nicht nur Bourgeois, sondern sogar Fabrikant, aktiv gegen das Proletariat auftretender Bourgeois zu bleiben. Ein paar Tage auf der Fabrik meines Alten haben mich dazu gebracht, diese Scheußlichkeit, die ich etwas übersehen hatte, mir wieder vor die Augen zu stellen. Ich hatte natürlich darauf gerechnet, nur solange im Schacher zu bleiben, wie mir passte, und dann irgend etwas Polizeiwidriges zu schreiben, um mich mit guter Manier über die Grenze drücken zu können, aber selbst bis dahin halte ich’s nicht aus. Genug, Ostern gehe ich hier fort.«

Im Februar organisierte Engels eine Reihe von Vorträgen in Elberfeld, die der Polizei auffielen, woraufhin sie weitere kommunistische Veranstaltungen untersagte. Ein Gang ins Exil erschien damit begründet.

Dafür verfestigte sich in Paris die Freundschaft zwischen Marx und Engels. Als Marx 1845 auf preußischen Druck ausgewiesen wurde und nach Brüssel ging, folgte Engels nach. Dort lebten sie Tür an Tür, genossen feuchtfröhliche Nächte mit Gleichgesinnten aus der Emigrantenszene wie Stephan Born und legten den Grundstein zu einer lebenslangen, fruchtbaren Arbeitsgemeinschaft und Freundschaft. Jenny Marx nahm an Diskussionen im Bund der Gerechten teil, war eine politische Mistreiterin ihres Mannes und unterstützte ihn auch in späteren Jahren bei seiner Arbeit, indem sie u. a. dessen »Sauklaue« in lesbaren Text verwandelte. Nach Ausbruch der Februarrevolution wiederholte sich das Spiel in umgekehrter Richtung: Als bekannter Revolutionär wurde Marx verhaftet und an die französische Grenze gebracht; dort nahm er die Einladung der neuen Pariser Regierung an.

Wie aber waren die Herweghs nach Paris gekommen? Emma Charlotte Siegmund stammte aus einem reichen, liberalen Elternhaus – ihr Vater Johann Gottfried Siegmund war Kaufmann, Hoflieferant und vom Judentum zum Protestantismus übergetreten – und genoss eine ausgezeichnete private Ausbildung; auch überließen ihr die Eltern die Wahl des Ehemannes. Sie sprach Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Italienisch, zudem war sie sportlich, sie turnte, ritt und übte sich im Schießen. Sie rauchte gelegentlich, und das keineswegs heimlich. Während das bei Frauen aus den sozialen Unterschichten nicht ungewöhnlich war, galt ein solches Verhalten bei einer Tochter aus großbürgerlichem Haus nahezu als skandalös. Frühe Feministinnen wie Louise Aston zeigten sich demonstrativ in Männerkleidung und mit der Zigarre in der Hand, um gegen die Geschlechterrollen zu rebellieren. Emma sah partout nicht ein, warum sie als Frau schlechter gestellt sein sollte als ein Mann, und schrieb 1841 in ihr Tagebuch, dass es ihr oft vorkomme, »als glaubten die Männer, wir wären nur zum Vergnügen in der Welt, zum Spaß für sie, und das ist der Punkt, der mich rasend machen könnte«. Sie war kein Spielzeug, sondern besaß einen eigenen Kopf, was sie in dem von ihrer Familie geführten Salon immer wieder bewies, wo sie selbstbewusst mitdiskutierte und eigene Ansichten entwickelte. Georg Herwegh hatte rasch festgestellt: »Das Mädchen ist noch rabiater als ich und ein Republikaner von der ersten Sorte!«

Herwegh war mit seinen im Vorjahr veröffentlichten (und von der Zensur gleich verbotenen) Gedichten eines Lebendigen zum Starautor geworden. 1842 kam er zur Bewerbung eines neuen Zeitschriftenprojektes nach Berlin und traf Emma. Der Sohn eines Gastwirtes, der sein Studium abgebrochen hatte und von seiner Schriftstellerei lebte, war keine standesgemäße Partie. Aber das kümmerte sie nicht. Nur wenige Tage nach ihrem Kennenlernen verlobten sie sich, und Emma versprach: »Schatz, wenn Krieg wird, zieh’ ich mit, mein Reiten soll mir zu statten kommen, das soll eine Schlacht werden!«

Die Hochzeit musste auf Distanz geplant werden. Schuld daran war ein Streit mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV., der Herweghs aktuelles Zeitschriftenprojekt Der deutsche Bote aus der Schweiz untersagte; daraufhin verfasste der Gekränkte einen empörten Brief an den König – und Abschriften davon an seine Freunde. Wenig überraschend landete das Schreiben in der Presse, und nun war es am König, beleidigt zu sein. Er ließ den Poeten ausweisen. Dank Emmas reicher Mitgift konnten sie in Paris ein sorgenloses Leben führen. Ihr Salon wurde ein Treffpunkt für Intellektuelle und kritische Geister wie Marx, den Anarchisten Mikhail Bakunin, Louis Blanc und Heinrich Heine. Sprachbegabt, wie sie war, übersetzte Emma unter anderem sozialistische Aufrufe ihrer polnischen, russischen und italienischen Freunde. Auf persönlicher Ebene wurde sie von Georg enttäuscht: Schon kurz nach der Hochzeit, als sie hochschwanger war, hatte er eine Affäre. Es sollte nicht die letzte sein.

Emma Herwegh war eine von vielen Frauen, die ihre Ehemänner ins Ausland begleiteten, weil diese von der Obrigkeit verfolgt wurden. Ausnahmefälle stellten jene Geschlechtsgenossinnen dar, die aufgrund eigener politischer Aktivitäten ins Exil gehen mussten, wie beispielsweise Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Sie engagierte sich in ihrer norditalienischen Heimat für einen liberalen Nationalstaat und lebte seit 1831 in Paris, wo die »steinreiche Patrizierin«3 und führende Intellektuelle des Risorgimento (der Begriff, wörtlich ›Wiedergeburt‹, bezeichnet die um 1815 entstandene Bewegung mit dem Ziel der nationalen Einigung Italiens) einen Salon zur Netzwerkbildung unterhielt und Exilanten finanziell unterstützte. Als Journalistin berichtete sie in der liberalen Zeitschrift Constitutionnell über die Zustände in Italien.

Viele kamen als Verfolgte nach Paris. Ein junger Mann, der den größten Teil seines Lebens außerhalb Frankreichs verbracht hatte, wollte jedoch im Triumph in der Stadt einziehen: Louis-Napoleon. Voller Vertrauen auf den elektrisierenden Namen seines Onkels plante er, dessen »Adlerflug« zu kopieren; darunter versteht man den umjubelten Marsch Napoleons nach Paris, nachdem er am 1. März 1815 von seinem Exil auf der Insel Elba nach Frankreich zurückgekehrt war. Da die französischen Truppen, die man ihm zu seiner Verhaftung entgegensandte, überliefen, konnte er den französischen Thron kampflos – wenngleich nur für kurze Zeit – wiedererlangen. Was für ein Vorbild! 1836 versuchte sein Neffe Louis-Napoleon mit einer Handvoll Verschwörern, als ersten Schritt die Garnison in der Grenzstadt Straßburg für sich zu gewinnen – und legte eine Bruchlandung hin. Louis-Napoleon hatte Glück im Unglück: Die Regierung in Paris wollte keinen Märtyrer schaffen, tat die Aktion als Lausbubenstreich ab und setzte ihn auf ein Schiff nach Amerika.

Hartnäckigkeit kann man ihm nicht absprechen: Das beachtliche Vermögen, über das er nach dem Tod seiner Mutter Hortense verfügte, opferte er seinem großen Ziel. 1840 sollte eine vergnügliche Bootsfahrt vorgeblich von London nach Hamburg führen; das wahre Ziel Louis-Napoleons war Boulogne-sur-Mer, wo 1804/05 Napoleon I. seine Invasionsarmee gegen England gesammelt hatte, die dann aber im Dritten Koalitionskrieg auf dem Festland eingesetzt wurde. Eine (heute noch bestehende) Säule der Grande-Armée erinnert an das Militärlager.

Dem zweiten Putschversuch war ebenso wenig Erfolg beschieden wie dem ersten Unternehmen: Wiederum überschätzte Louis-Napoleon die Bereitschaft der Garnison zum Überlaufen, auch die Stadtbewohner belächelten die Verschwörer in ihren nachgeschneiderten Uniformen. Zuerst wollten sie sich noch an der Napoleon-Säule zum Kampf stellen, doch nach den ersten Schüssen stoben sie auseinander und versuchten, schwimmend oder auf Fischerbooten ihr Schiff zu erreichen. So manchen von ihnen – darunter Louis-Napoleon – fischte man klatschnass aus dem Meer.

Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht, und er wurde zu lebenslanger Haft in Ham verurteilt, wobei die Bedingungen recht moderat waren und er auch Besucher empfangen konnte. Die Festung Ham war nicht St. Helena. Napoleon war es nicht gelungen, seinem Gefängnis auf der fernen Atlantikinsel zu entkommen; sein Neffe hingegen legte im Mai 1846 eine geradezu filmreife Flucht hin: Er nutzte Bauarbeiten, um in Maurerkleidung, mit Perücke und Pfeife zu türmen. Sein Arzt Dr. Conneau half ihm mit einer im Bett des Gefangenen platzierten Attrappe. Sein größtes Abenteuer aber stand ihm noch bevor; bald würde Paris reif für Louis-Napoleons großen Auftritt sein.

Europa in der Krise

Die Anhängerschaft von Liberalismus und Radikalismus wäre in den einzelnen Ländern vielleicht auf jeweils ein paar Tausend Intellektueller beschränkt geblieben. Doch die Unzufriedenheit mit dem herrschenden politischen System wuchs und trieb viele in die Arme der Opposition. Denn die Regierungen schienen nicht in der Lage, die drängenden Herausforderungen und Krisen zu meistern; und derer gab es im Vormärz viele. Die Epoche war eine Zeit des Wandels, der von den Zeitgenossen große Anpassungsleistungen erforderte und teils als bedrohlich wahrgenommen wurde. Pessimisten könnten den Eindruck gewonnen haben: Es fing schon schlecht an; dann ging es steil bergab. Dass die Lage sich nach der Jahrhundertmitte bessern würde, konnten sie nicht vorausahnen.

Der Vormärz begann 1815 nach mehr als 20 Jahren Krieg mit einer wirtschaftlichen Depression. Die meisten Staatshaushalte waren hochverschuldet und mussten sparen, wo es nur ging. Viele konnten erst Mitte der 1840er Jahre aufatmen – und dann folgte, wie sich noch zeigen wird, die nächste große Krise. Nicht, dass es zuvor an solchen gefehlt hätte. Der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa (Indonesien) im April 1815, bei dem Asche und Schwefeldioxid in die Stratosphäre geschleudert wurden, die sich wie ein dunkler Schleier zwischen Sonne und Erde legten, war auch in Europa 1816/17 schmerzlich zu spüren: Er bewirkte einen starken Temperaturabfall, verheerende Unwetter mit Überschwemmungen, Ernteausfälle und Hungersnöte.

Als ob das nicht schon genug wäre, erreichte die von Ostasien ausgehende Cholera 1830 Europa; im Jahr darauf drang sie bis auf die britischen Inseln vor. Auf der anderen Seite der Welt, beispielsweise in Kanada, versuchte man sie mit strengen Quarantänemaßnahmen für einlaufende Schiffe abzuwehren, doch die Ausbreitung der Pandemie ließ sich nicht verhindern. Für die mit dieser neuen Seuche konfrontierten Menschen war sie ein erschreckender Anblick, denn sie verursachte starken Durchfall, Erbrechen und Krämpfe. Wer am Abend noch gesund erschienen war, konnte am nächsten Tag bereits im Sterben liegen. Niemand wusste, wie man sich vor der Cholera schützen oder sie behandeln konnte; erst um die Jahrhundertmitte wiesen der britische Arzt John Snow und der Mikrobiologe Arthur Hill Hassall nach, dass sie durch verseuchtes Wasser verbreitet wurde. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es in Europa immer wieder zu Choleraepidemien.

Der Breslauer Arzt Johann Jacoby gehörte zu den ersten preußischen Ärzten, welche 1831 die in Polen ausgebrochene Cholera genauer untersuchen sollten, um geeignete Vorsichts- und Gegenmaßnahmen treffen zu können. Im russischen Teilungsgebiet tobte aber gerade der Aufstand gegen den Zaren; die Begegnung mit polnischen Freiheitskämpfern – er versorgte auch Verwundete – hinterließ bei Jacoby bleibende Eindrücke. Als die Cholera im Juli auch seine Heimatstadt Königsberg erreichte, machte er sich um den Kampf gegen die Seuche verdient. Allerdings wies ihn der ostpreußische Oberpräsident darauf hin: »Einen Orden, eine Auszeichnung, wissen Sie, können Sie nicht bekommen. Sie sind Jude!«

Die Diskriminierung von Juden war freilich kein Einzelfall. Ein weiteres prominentes Beispiel ist der Hamburger Gabriel Riesser. In seiner Kindheit genoss er zwar in der von den Franzosen annektierten Stadt noch die von Napoleon dekretierte Gleichberechtigung: Die französischen Revolutionäre hatten 1791 die volle (staats-)bürgerliche Gleichstellung der Juden eingeführt, was dann auf deutsche Gebiete unter napoleonischer Herrschaft wie das Königreich Westfalen sowie Hamburg, Lübeck und Bremen ausgedehnt wurde. Emanzipationsgesetze (jedoch ohne vollständige Gleichstellung) wurden in den mit Napoleon verbündeten süddeutschen Staaten Württemberg, Baden und Bayern erlassen. In der Auseinandersetzung mit dem übermächtigen Kaiser der Franzosen regte auch die Seite der Gegner Reformen an, beispielsweise in Preußen. Berlin zog 1812 mit der rechtlichen Gleichstellung der Juden nach, wobei aber manche Einschränkungen erhalten blieben; beispielsweise waren sie weiterhin vom Staatsdienst ausgeschlossen, und das Gesetz wurde 1815 nicht auf die neuen Territorien ausgedehnt. Als Trier preußisch wurde, hatte Karl Marx’ Vater Heinrich deshalb nur die Wahl, sich taufen zu lassen oder seinen Beruf als Rechtsanwalt aufzugeben.

Es war ein schmerzhaftes Versäumnis des Wiener Kongresses, dass dort keine bundesweite Regelung der (staats-)bürgerlichen Stellung der Juden beschlossen worden war. In der Bundesakte hieß es lediglich schwammig, dass die Bundesversammlung »in Berathung ziehen [würde], wie auf eine möglichst übereinstimmende Weise die bürgerliche Verbesserung der Bekenner des jüdischen Glaubens in Deutschland zu bewirken sey […] jedoch werden den Bekennern dieses Glaubens bis dahin die denselben von den einzelnen Bundesstaaten bereits eingeräumten Rechte erhalten.« Nicht nur in Hamburg kam es statt zu Fortschritten zu bitteren Rückschlägen.

»Die jüdische Emanzipation nahm einen Verlauf, den man als Zickzackkurs bezeichnen kann, und er verlief parallel zum Zickzackkurs von Fortschritt und Rückschritt bei der Reform Deutschlands insgesamt.«1 Im Geist der Aufklärung forderten viele Liberale um 1800 immer lauter Toleranz und Religionsfreiheit sowie die gesellschaftliche Integration ihrer jüdischen Mitmenschen, wobei oft die Rede von deren »bürgerlicher Verbesserung« und »Erziehung« war: Quasi als Vorbedingung für ein Ende der Diskriminierungen und die Gleichstellung in Staat und Gesellschaft sollten Juden ihre religiösen und soziokulturellen Eigenarten aufgeben und sich an die Mehrheitsgesellschaft anpassen. In Bezug auf die Öffnung gegenüber und Annäherung an die (bürgerliche) Umwelt lässt sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert durchaus ein Wandel auch im jüdischen Selbstverständnis bemerken, wozu die jüdische Aufklärung (Haskala) mit ihrem Zentrum in Berlin rund um Moses Mendelssohn viel beitrug: Während das orthodoxe Judentum der Politik traditionell weiterhin fernblieb, trat die Haskala für Bildung und eine wohldosierte Anpassung an die soziale Umwelt ein, ohne dabei die jüdische Identität aufzugeben. »Dieser Prozess der Adaption soziokultureller Werte und Verhaltensweisen, in der älteren Forschung lange Zeit mit dem Begriff ›Assimilation‹ belegt, wird mittlerweile zunehmend als ein sich wechselseitig beeinflussendes Verhältnis beschrieben, das sich treffender mit dem Begriff der ›Akkulturation‹ fassen lässt.«2

Das jüdische Bürgertum übernahm Normen und bürgerliche Verhaltensweisen seiner Umwelt, prägte diese aber entscheidend mit. Eine wichtige Rolle spielten dabei die von geistreichen Jüdinnen wie Rahel Levin in Großstädten wie Berlin geführten literarischen Salons, die gebildeten Männern und Frauen ungeachtet ihrer Religion und ihrer Standeszugehörigkeit offen standen. Während sich die meisten bürgerlichen Organisationsformen wie Vereine, Freimaurerlogen und Burschenschaften Juden verschlossen, konnten an solchen Orten Gedanken ausgetauscht und politische Fragen diskutiert werden. Und dennoch ließ sich auch die wohlhabende und bekannte Salonnière Rahel Levin taufen, bevor sie 1814 den weit jüngeren Diplomaten Karl August Varnhagen von Ense heiratete.

Gabriel Riesser hatte in Kiel und Heidelberg Rechtswissenschaften studiert und sein Studium 1826 summa cum laude beendet, aber als Jude durfte er sich nicht habilitieren. In Hamburg verweigerte man ihm darüber hinaus die Zulassung zur Advokatur und zum Notariat. Die Taufe als »Entrebillet zur europäischen Kultur« (Heinrich Heine) bzw. zur bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft lehnte er ab, obwohl er das war, was man einen »Dreitage-Juden« nannte – er war nicht tiefreligiös, sondern besuchte nur an hohen Feiertagen die Synagoge. Stattdessen wurde er »einer der prominentesten Sprecher der Juden in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts«3. 1830/31 forderte er in Ueber die Stellung der Bekenner des Mosaischen Glaubens in Deutschland die bedingungslose Gleichstellung der Juden und den Zugang zu öffentlichen Ämtern, zur Landwirtschaft und bestimmten Handwerksberufen, ohne dafür die eigene Religion verraten zu müssen. Religionsfreiheit gehörte immerhin zum liberalen Forderungskatalog, als bürgerlicher Liberaler verstand sich Riesser als »Deutscher jüdischer Konfession«.

Seit 1832 gab er die Zeitschrift Der Jude heraus, deren provokanter Titel bewusst gewählt war. Darin publizierte er immer wieder kommentierte Debatten aus Volksvertretungen wie in Bayern und Baden. Zusammen mit Salomon Heine verfasste er 1834 eine Denkschrift, die dem Hamburger Rat übergeben wurde und in der eine Verbesserung der »bürgerlichen Verhältnisse« der Hamburger Juden verlangt wurde wie deren Aufnahme in Handwerksinnungen und die Zulassung zur Advokatur. Zwar wurde daraufhin ein »Comité zur Erörterung der Verhältnisse der hiesigen Israeliten« eingerichtet, aber es kam auch zur Gewalt gegen Juden und zu demonstrativer Diskriminierung – beispielsweise verlangte der Wirt der Hamburger Alsterhalle von seinen jüdischen Gästen weit höhere Preise als von Christen. Angesichts der Ausschreitungen wurde das Comité aufgelöst. Riesser zog für einige Jahre nach Bockenheim (heute ein Stadtteil von Frankfurt am Main), kehrte aber 1840 nach Hamburg zurück, da er sich dort nun dank einer Ausnahmeregelung als Advokat niederlassen durfte. Weiterhin setzte er sich energisch für die Rechte der Juden ein.

Auch Johann Jacoby kämpfte entschieden für die Freiheit und die politische Gleichheit aller Menschen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. 1841 publizierte er (zuerst noch anonym) die Schrift Vier Fragen, beantwortet von einem Ostpreußen, in der er eine »echte Teilnahme des Volkes an der Politik« und eine konstitutionelle Monarchie verlangte. Friedrich Wilhelm IV. war empört und wollte Jacoby wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung am liebsten zum Tode verurteilt sehen, jedoch wurde Jacoby vom Berliner Kammergericht, vor dem er Berufung einlegte, freigesprochen und bot – ganz radikaler Demokrat – dem preußischen König weiterhin Paroli, wo er nur konnte.

Doppelt traf es Jüdinnen, die sowohl aufgrund ihres Glaubens wie auch ihres Geschlechts benachteiligt wurden, wie Fanny Lewald beklagte. Sie hatte schon als Jugendliche gegen die Schranken der bürgerlichen Mädchenerziehung aufbegehrt und dagegen protestiert, dass ihr die Bildung, die für ihre Brüder selbstverständlich war, verwehrt blieb. In ihren Romanen thematisierte sie als »Schriftsteller« – sie bestand auf der männlichen Form, weil sie anerkannte Literatur und nicht »Frauenliteratur« schreibe – in Werken wie Jenny (1843) die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung. Wer sich wie sie taufen ließ, gewann im Gegensatz zu Männern in derselben Lage aber nur bedingt mehr Freiheiten – war die Rolle der christlichen Frau doch ebenfalls stark eingeschränkt.

Vor 1848 kam es in keinem deutschen Staat zur völligen Emanzipation der Juden; Debatten darüber befeuerten sogar heftige antijüdische Ausschreitungen wie die Hep-Hep-Unruhen im Jahr 1819, die in Würzburg ihren Ausgang nahmen; weitere Städte wie Darmstadt, Hamburg, Heidelberg, Leipzig und Dresden, aber auch ländliche Gegenden in Franken, Baden, Kurhessen, Westfalen und im Rheinland wurden ebenfalls zu Schauplätzen gewalttätiger Krawalle. »Eine säuberliche Trennung der religiösen, sittlich-moralischen und ökonomisch-sozialen Motive ist selbst dort nicht ohne weiteres möglich, wo christliches Konkurrenzdenken und berechnender Eigennutz hinter den Beschuldigungen klar hervortreten«,4 schreibt Stefan Rohrbacher zu den Motiven der gewalttätigen Exzesse, kommt jedoch zu der Ansicht, dass es bei diesen ebenso vorrangig um »die spezielle Frage der Emanzipation der Juden« ging, die beispielsweise in der bayerischen Ständeversammlung und (weit polemischer) in den Medien und der Öffentlichkeit debattiert wurde.

In den 1830er und 1840er Jahren schob sich jedoch ein anderes Problem in den Vordergrund: die »soziale Frage«. Die europäische Gesellschaft befand sich (mit regionalen Zeitverschiebungen) in der Übergangsphase von der ständisch-feudalen zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Die Veränderungen