Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

1914/18: SOLDATENZEIT ist ein anspruchsvolles und beeindruckendes Zeitzeugnis voller Intensität und Authentizität. Der Herausgeber und Gestalter Dirk H. Wendt hat gut daran getan, die Aufzeichnungen seines Großvaters und Hauptlehrers Hermann Wendt mit diesem Buch vor dem Vergessen zu bewahren. Dessen Rückblick auf die Erlebnisse und Eindrücke während der vierjährigen Zeit in der heimatlichen Garnison, an der Ost- und Westfront sowie in Lazaretten ist gerade heute wieder überaus lesenswert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 95

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Ein Wort vorab

Vita

Wetterleuchten

Front- oder Heimatdienst?

20 Monate Ausbildungsdienst

Quartier beim Oberbürgermeister

Auf Befehl an die Front

Von Freunden unter Feinden nach Osten

Abschied ins Ungewisse 3

Durchbruch der Russen. Rette sich, wer kann!

Gelungene Gegenoffensive

Katz und Maus im Unterstand

Zugführer-Lehrgang zur kurzen Abwechselung

Zurück an die Front: Jetzt wird es unbehaglich

Mit faulen Eiern gegen den Feind

Außer Gefecht!

Ein Hin und Her zwischen Heimat Oldenburg, Munster und Warthelager

Nun doch wieder an die Westfront

Das Grauen des Schlachtfeldes

Im Trommelfeuer der Franzosen

Marsch, Marsch! durchs Sperrfeuer ... endlich wieder Sonne!

Von der Front vier Monate lang in Lazaretten, dann Kampfschule und ... zurück an die Front

1. Brief aus Munster zu den Aufzeichnungen

2. Brief aus Munster an Minna Wendt

Notizen zum Ende

Abschiedsworte an Minna Wendt

Die Karte zeigt einen Ausschnitt des Großherzogtums Oldenburg im Jahre 1914. Oben links die Hauptstadt Oldenburg und Garnison des Oldenburgischen Infanterie-Regiments 91, rechts außen im südlichen Teil des Stedinger Landes nördlich von Delmenhorst die Ochtum und in der Mitte des unteren Teils die Stadt Wildeshausen mit den Dörfern Lüerte und Düngstrup südlich davon

Ein Wort vorab

Mein Großvater Hermann war 33 Jahre alt, als der 1. Weltkrieg ausbrach. In seiner vierjährigen Soldatenzeit machte er fleißig Notizen über das Erlebte, die er dann von April bis August 1918 in einem „Rückblick für meine Jungen” ausformulierte und aufzeichnete, bevor er in den letzten Kriegswochen an der Westfront den Tod fand. Seine Frau Minna erkannte die Qualität und Bedeutung seiner Aufzeichnungen und ließ sie in den „Erinnerungs-Blättern der Landgemeinde Wildeshausen an die gefallenen Krieger” im Jahre 1921 veröffentlichen. Die kleine Auflage war zwangsläufig nur regional verbreitet.

Das Heftchen hatte ich im Nachlass meines Vaters Fritz gefunden. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine kam es mir wieder in den Sinn. „Das muss vor dem Vergessen bewahrt werden!” war nun mein Gedanke. So reifte die Idee, aus den Aufzeichnungen das vorliegende Buch zu machen. Ich habe dabei die gedruckte Version als Faksimilés benutzt, den Inhalt also in keiner Weise verändert oder redigiert, sondern nur - zwecks besserem Verständnis - strukturierende Zwischenüberschiften ergänzt und Bilder aus dem privaten Archiv dazu gegeben.

Über den 1. Weltkrieg ist viel geschrieben worden. Sage und schreibe sieben bis acht Millionen Feldpostbriefe und -karten schickten die Soldaten täglich zu ihren Angehörigen nach Hause. Oft waren die Schilderungen geschönt, um die Lieben nicht allzu sehr zu beunruhigen. Das meiste ist in den gut 100 Jahren verloren gegangen.

Geblieben sind vor allem die bekannten und im Jahre 1928 erschienenen Romane „Im Westen nicht Neues” von Erich Maria Remarque (im Herbst 2022 zum dritten Mal verfilmt) und „Der stille Don” von Michail Scholochow, in denen die Brutalität des Krieges und seine Unsinnigkeit erschütternd aufgezeigt werden.

Wenn man nun Schilderungen aus der damaligen Zeit liest und bewertet, sollte man fairerweise berücksichtigen, unter welchen Gesellschaftsverhältnissen sie entstanden sind.

Große Teile des Bürgertums arrangierten sich mit dem Obrigkeitsstaat, der monarchisch war und von aristokratischen Herrenschichten dominiert wurde. Doch es gab auch Kritik. Und die bezog sich vor allem auf das Verhalten der „großen” Politik. Betrachtet man nun weitere gesellschaftliche Felder, muss man differenzierter urteilen. Bei den Bürgern wuchs das Selbstbewusstsein. Das zeigte sich nicht nur im Wirtschaftsleben, sondern auch in anderen Bereichen der Öffentlichkeit. Sie nahmen zunehmend die Entwicklung ihrer Kommunen aktiv in die Hand. Eine Vielzahl von Vereinsgründungen zeugt davon. Schützen, Sänger, Turner, Logen. politische Verbände und andere prägten das öffentliche Leben. In diesen Prozess war auch mein Großvater als Hauptlehrer einer dörflichen Gemeinde eingebunden.

An Bedeutung gewannen ebenso die bürgerliche Tugenden und Wertvorstellungen. Arbeit, Fleiß und Bildung standen nicht nur an oberster Stelle, sondern sie prägten zunehmend auch die Mentalität der bürgerlichen Gesellschaft des Kaiserreiches insgesamt.

Doch bleibt nach wie vor die Frage, warum so viele junge Menschen derart leichtfertig und begeistert in den Krieg zogen. „Das Vorbild war der siegreiche Feldzug von 1870/71 gegen Frankreich“, erklärt Gerhard Hirschfeld, Historiker an der Universität Stuttgart. Zwar hatten die Soldaten diesen Krieg nicht erlebt, er wurde aber u.a. in Schulbüchern des Kaiserreiches heroisiert. Das führte nicht zuletzt zu der veralteten und romantisierten Vorstellung, dass man nur für kurze Zeit kämpfen musste und „Weihnachten wieder zu Hause sei”. Und noch erstaunlicher: Vor allem Gebildete und Intellektuelle, Studenten und Oberschüler ersehnten den Krieg.

Dazu kam am Anfang der Mobilmachung noch das Erlebnis der Einheit, die Erfahrung, dass Preußen und Bayern, Katholiken und Protestanten sich für die große gemeinsame Sache begeisterten und „ihre Pflicht erfüllten”.

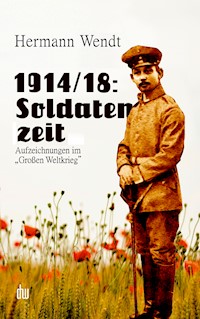

Noch ein Wort zu den Bildern auf dem Umschlag:

Das eine zeigt meinen Großvater Hermann Wendt in der Uniform des Vizefeldwebels des Oldenburgischen Infanterie-Regiments 91.

Das Hintergrundbild, das Mohnfeld, wurde von mir nicht zufällig gewählt. Der rote Mohn ist ein Symbol der Erinnerung an die Opfer des Ersten Weltkrieges. Er erhielt diese Bedeutung, weil auf der schwer bombardierten und geschundenen Landschaft an der Westfront in Flandern nur noch wenig wuchs. Nur die unzähligen roten hübschen Mohnblumenverschönerten die Felder und Gräber.

Im Oktober 2022

Dirk Hermann Wendt

Hermann Wendt * 16.VII.1881 † l4.IX.1918

Vita

Wendt, Hermann, Hauptlehrer in Lüerte; geb. am 16. Juli 1881 zu Blocken b. Stuhr als Sohn des in Oldenburg verstorbenen Hauptlehrers Friedrich Wendt. Diente als Einjähriger von 1903 bis 1904 beim 0. I.-R. 91, kam am 2 Mobilmachungstag 1914 nach Oldenburg als Vizefeldwebel d. L. zum I.-R. 91, blieb bis April 1916 in Oldenburg zum Ausbilden von Rekruten (1. Ers.-Batl. I.-R. 91) und als Leiter der Jugendwehr — zog im April 1916 mit den 91ern nach dem Westen, um Pfingsten nach Rußland, kämpfte im Oktober mit am Stochod, erkrankte und kam einige Wochen zur Genesung nach Lodz, während sein Regiment wieder nach dem Westen kam. Nach einem Urlaub, einigen Wochen Garnisondienst und einem viermonatlichen Offizierkursus im Warthelager bei Posen, kam er nach 14 Tagen Urlaub Anfang Juli 1917 wieder zum 0. I.-R. 91 nach dem Westen. Dort erkrankte er nach einiger Zeit so sehr, daß er mehrere Wochen in Enkenbach (Pfalz) im Lazarett lag. Als er wieder reisen konnte, kam er nach Oldenburg und lag dort wieder drei Wochen im Pius-Hospital. Um Weihnachten 1917 im Lazarett in Salzdettfurt wiederhergestellt, hatte er um Ostern 1918 einen Munitionstransport nach Frankreich, kam bis zum 5. Aug. 1918 nach Munster und von dort nach dem Westen, wo er am 14. Sept. 1918 bei Romain fiel. Seine Kompagnie, die 11. 0. I.-R. 91, beerdigte ihn 10 km von Laon. Pfarrer Stöver Neuenburg hielt die Grabrede.

Für meine Jungen

Fritz (* Febr. 1910), Heinz (* April 1912)

sowie Herbert (* März 1915)

Das Schulhaus Lüerte bei Wildeshausen (wahrscheinlich im Herbst 1913) mit dem Autor und Hauptlehrer Hermann Wendt, seiner Frau Anna Wilhelmine „Minna", den Söhnen Fritz (im Vordergrund) und Heinz auf dem Arm des Hausmädchens Emma Meyer.

Wetterleuchten

Es war eine unerträgliche schwüle Luft in den letzten Julitagen des Jahres 1914. Ueber Deutschland hingen seit Tagen die Gewitterwolken des Krieges, und wohl ein jeder fühlte mit bangendem Herzen, daß dieselben bald zur Entladung kommen mußten. Die großen Ferien hatten begonnen. Mutter war mit euch nach Ochtum gereist. Ich hatte noch in Lüerte bleiben müssen, da wir uns in diesem Sommer zum ersten Male auf die Schweinezucht gelegt hatten und eine Sau gerade Ferkel bekommen hatte, die ich noch etwas bewachen mußte. Als ich dann am Donnerstag, dem 30. Juli, nachreiste, sah ich schon überall in sorgende, bangende Gesichter, und alles sprach vom kommenden Kriege. Als ich in Ochtum aber dann zu Mutter und Oma davon sprach, daß ich in einigen Tagen vielleicht in den Krieg ziehen müsse, wollten sie doch nicht so recht daran glauben. Ich hoffte ja zwar auch noch, daß es nicht zum Kriege kommen möge. Freitag kam dann gegen Abend Fräulein W. zu uns herüber, frug, ob ich dort wäre und teilte mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit, daß auf der Poststelle das erste Telegramm angekommen sei. Da wußte ich, daß keine Hoffnung mehr war, und daß es zum Kriege kommen mußte, denn das erste Telegramm bedeutete, daß jetzt Tag und Nacht jemand am Telephon sein mußte, um sofort ein weiteres amtliches Telegramm aufnehmen zu können. Mit nicht zu sagender Spannung warteten wir nun auf die weitere Nachricht, die doch jeden Augenblick kommen mußte. Aber das Telegramm kam am Abend nicht; es kam auch nicht in der Nacht, die uns nur einen unruhigen, traumvollen Schlaf gönnte, erwarteten wir doch immer, daß Frl. W. hinter das Fenster kommen würde und sagen: „Es ist Krieg.“ Wir warteten dann bis zum Sonnabend Nachmittag. Da konnte ich es vor Spannung im Hause nicht mehr aushalten und bat Mutter, einen Spaziergang mitzumachen. So gingen wir denn mit euch beiden nach Sandhausen und kehrten etwa um 4½ Uhr bei Piepers ein. Hier wurde natürlich auch nur vom Krieg gesprochen. Leute, die von Delmenhorst kamen, erzählten, dort sei schon bekannt geworden, daß es nicht zum Kriege käme. Ich aber konnte nicht mehr an den Frieden glauben. Plötzlich klingelte ganz lang das Telephon. Das war das erwartete amtliche Telegramm. Die Spannung war nun auf das Höchste gestiegen. Onkel und Tante Pieper waren zum Telephon gelaufen. Onkel Pieper kam zurück und sagte, es sei Friede. Gleich darauf aber kam Tante Pieper mit dem amtlichen, aufgeschriebenen Telegramm, und da hieß es: „Mobil!“ Da wußte ich, daß ich mich am Montag morgen um 7 Uhr in Oldenburg stellen mußte. Wir gingen mit schweren Gedanken wieder nach Ochtum. Mutter und ich hatten natürlich noch viel zu besprechen, glaubte ich doch, daß ich nur ein paar Tage zum Einkleiden in Oldenburg bleiben und dann sofort ins Feld müßte. Am Sonnntag morgen machte ich mich früh auf den Weg, um nach Lüerte zu fahren. Ich wollte noch einige Schulsachen und andere Sachen in Ordnung machen. In Delmenhorst kaufte ich mir noch erst ein Paar langschäftige Stiefel, ich glaube, für 28 M., die auch solange treu ausgehalten haben, bis sie mir am 21. August 1917 am Kanonenberg in der Champagne aus meinem Tornister gestohlen wurden. Die Zeit war für mich in Lüerte doch zu kurz, um noch viel in Ordnung zu bringen. Ich war auch viel zu unruhig dazu. Auch erhielt ich in den paar Stunden noch allerlei Besuch. So überließ ich denn bald den beiden jungen Mädchen Frieda Ohldebusch und Emma Meyer das Haus und ging nach Düngstrup, verabschiedete mich hier noch von vielen Düngstrupern und fuhr um 4½ Uhr ab nach Oldenburg. In Delmenhorst aber mußte ich lange auf Anschluß warten. Einen richtigen Fahrplan gab es ja schon nicht mehr. Alle Züge waren voll von Männern, die sich stellen mußten. So kam ich sehr spät in Oldenburg und erst nachts gegen 1 Uhr in Etzhorn bei Oma und Opa an. Vom Schlafen wurde natürlich wieder nicht viel. Am andern Morgen mußte ich ja schon früh zu Fuß los nach Oldenburg.

Gemischten Chor als Dirigent und ab 1913 auch als Vereinssprecher fungierte.