Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Anton Stövers Ehe ist zerbrochen, seine Affären sind vorbei, als Wissenschaftler ist er in der Sackgasse. Er will in Rom über Antonio Gramsci, die prägende Gestalt des italienischen Kommunismus, forschen. Dort begegnet er einer jungen Frau, in die er sich obsessiv verliebt. Währenddessen beschäftigt er sich weiter mit der Vergangenheit: Der gebrechliche, fieberkranke Gramsci erholt sich in einem sowjetischen Sanatorium. Er soll Italien vor der Machtübernahme durch Mussolini bewahren, doch stattdessen verliebt er sich in eine russische Genossin. Nora Bossong erzählt mit feinem Sinn für das Absurde vom Konflikt zwischen den großen Gefühlen für einen Menschen und dem Kampf für eine große Sache.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Anton Stövers Ehe ist zerbrochen, seine zahllosen Affären sind vorbei, als Wissenschaftler ist er endgültig in der Sackgasse. Nun reist er von Göttingen nach Rom, um ein verschollenes Notizheft Antonio Gramscis zu suchen, des legendären italienischen Kommunisten: Ist es aus politischen Gründen beiseitegeschafft worden? Oder aus ganz persönlichen? In Rom begegnet Stöver einer jungen Frau, in die er sich obsessiv verliebt, während er sich weiter mit der Vergangenheit beschäftigt: Der gebrechliche, fieberkranke Gramsci erholt sich ineinem sowjetischen Sanatorium. Eigentlich soll er Italien vor der Machtübernahme Mussolinis bewahren, doch stattdessen verliebt er sich in die russische Genossin Julia Schucht.

Hanser E-Book

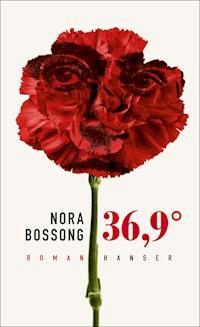

NORA BOSSONG

36,9°

Roman

Carl Hanser Verlag

Die Autorin dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V.

und der Casa di Goethe für die Unterstützung ihrer Arbeit.

ISBN 978 -3-446-24996-7

© Carl Hanser Verlag München 2015

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München

Fotografie © sodapix sodapix/Thinkstock

Satz im Verlag

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

für meinen Vater

Und es ist wahr, dass man bestimmte Bosheiten dem antut,

den man liebt.

Antonio Gramsci an Julia Schucht

I EIN PONCHO Der Alte öffnete mir im Bademantel die Tür. Seine Füße steckten in Pantoffeln mit pompösen Quasten, ein scharlachroter Schal lag wie eine Stola um seine Schultern und sein Lächeln war elegant und schüchtern und irr.

»Der Dottore aus Deutschland! Piacere piacere piacere –«

Gebetsartig wiederholte Professor Brevi die Bekundung seiner Freude und schlurfte mit majestätischer Langsamkeit vor mir her einen langen Flur entlang, von dem diverse Zimmer abgingen, alle mit Antiquitäten und Nippes vollgestellt. Die Wohnung machte einen herrschaftlichen Eindruck, von einer Herrschaft allerdings, die mindestens hundert Jahre zurücklag. Ich roch Naphthalin und Lavendel. Hinter einer der Glastüren huschte ein Schatten vorbei, der Alte blieb stehen, »il Dottor Stöver è venuto, cara!«, und zu mir gewandt erklärte er: »Meine Haushälterin Gabriella.« Er lächelte und errötete leicht. Die Tür öffnete sich und ich sah auf eine winzige, in ein rotes Abendkleid gehüllte alte Dame. Das Kleid mochte ihr einmal gepasst haben, vor zwanzig, dreißig Jahren vielleicht, nun hing es weit und schwer auf ihrem Rosinenkörper.

»Oh, es ist Besuch gekommen?«, fragte die Dame in einem sardischen Tonfall und sah Brevi hilfesuchend an. »Aber Pippo, ich habe mir noch gar nicht die Haare gemacht.«

Und schon war sie wieder hinter ihrer Glastür verschwunden, wir hörten sie unruhig auf und ab gehen. Der Alte nickte bedächtig, dann entschied er: »Wir müssen weiter!«, als brächen wir zu einer Expedition in ein entlegenes Land auf.

An den Wänden des Zimmers hing eine Tapete mit vergilbtem Blumenmuster, Gerümpel war als Mobiliar in den Raum gestellt. Ich hörte zwei erregte Frauenstimmen streiten und etwas schepperte zu Boden. Die Häuser hier waren so gebaut, dass sie das Klackern der Schuhe und das Gezeter der Nachbarn von Wohnung zu Wohnung, von Haus zu Haus leiteten, über Höfe hinweg, wodurch ein grässliches Surren entstand, das einem in der Nacht den Schlaf raubte.

Der Alte blickte sich in dem Zimmer um, prüfend, ob er mir etwas zeigen, ein Möbelstück hervorheben, mit einer Seltenheit prahlen könnte. Doch er fand nichts.

»Ihnen gefällt das Zimmer?«, fragte er schließlich.

»Und wie!«, beteuerte ich.

Brevi wiegte zufrieden den Kopf. »Also dann. Und zum Istituto Gramsci sind es von hier aus nur ein paar Minuten.«

Er schloss die Tür und ließ mich im Halbdunkel allein. Licht fiel spärlich zwischen den Lamellen des Fensterladens in den Raum. Eine Sprungfeder stöhnte, als ich mich aufs Bett setzte. Es stank nach Schimmel und Rost, ich stand wieder auf, tappte über den kalten Boden. Mit den Zehen stieß ich gegen den Schreibtischstuhl und fluchte leise. Der Fensterladen ließ sich mit etwas Gewalt aufstoßen. Unter mir drehte ein Mann auf einer Vespa Kreise, am Bordstein zersplitterte eine Flasche, jemand fluchte. Kurz sehnte ich mich nach Göttingen zurück, nach unserer sanierten Wohnung im Inneren eines Fachwerkhauses. Die geräuschlosen Straßen vermisste ich, den geputzten Stadtkern mit Gänseliesel und Lichtenberg, Reformhäusern und Dekoläden, die Studenten auf den Holzbänken vor dem Thanner’s.

Den Palazzo als anheimelnd zu beschreiben wäre übertrieben gewesen. Ein windschief durch die Jahrhunderte geschippertes Gebäude, in dem es überall leckte und bröckelte, und mir wurde klar, dass Errungenschaften wie Fensterisolation und Kaltschaummatratzen vergleichsweise jungen Datums waren.

In meinem Koffer suchte ich nach einem weißen Oberhemd, das die Fahrt unzerknittert überstanden hatte. Als ich es übergezogen hatte, fühlte ich mich ein wenig besser. Geordneter. Vor dem Spiegel, der an der Wand mehr schwankte als hing, band ich mir die Krawatte, betrachtete mein Gesicht, die Krähenfüße an den Augen, die geplatzten Äderchen am Nasenrand und registrierte eine Bewegung in der linken Spiegelecke. Ich zog das Krawattenende durch die Schlaufe, und schon kroch er näher, rückte heran, war da. Gramsci. Er stand dicht neben mir, keine anderthalb Meter groß, schaute durch seine kreisrunden Brillengläser auf den blindfleckigen Spiegel, als blicke er durch eine Fensterscheibe. Er sah weder sich noch mich, aber ich sah uns beide, wie wir fast brüderlich nebeneinanderstanden. Ich überragte ihn, aber ich überragte ihn nur um ein kleines Stück, eine Handbreit etwa. Eine große Hand, aber nur eine Hand.

In all den Jahren, die wir schon zusammen arbeiteten, in denen vielmehr ich über ihn arbeitete, waren wir zum vertraulichen Du übergegangen, oder um genau zu sein, hatte ich ihm das Du aufgedrängt und er hatte keine Gelegenheit gehabt, es abzuweisen. Gramsci, mit vollem Namen Antonio Gramsci, war seit nunmehr über siebzig Jahren tot.

Man muss ihn sich ein wenig untersetzt vorstellen, eben nicht groß geraten, aber die großen Gedanken entstehen nicht in der Höhe, sondern in der Tiefe oder – so könnte man sagen – in der Breite und die hatte er. Eine ungewöhnliche Breite, die sich nicht um die Hüften herum ansetzt, über den Gürtel oder den Hosenbund hinauslappt und rund um den Nabel herum anschwillt. Ihm wuchs sie unterhalb des Nackens, zwischen den Schulterblättern und unter dem Brustbein. Es mag sein, dass ein Sturz der Grund für all das war. Das Hausmädchen stritt es ab, stritt es ab, stritt es vehement ab, und gab es am Ende doch zu: Sie hatte ihn fallen gelassen, den dreijährigen Gramsci, und sein Wachstum missachtete seither jede Regel. Während die anderen in die Höhe schossen, manche mehr, manche weniger, hatte er es bald aufgegeben und richtete sein Interesse auf Entfernteres. Auch in seinen Gedanken begab er sich nun auf Abwege und kehrte bis zuletzt nicht zurück. Der Kleine. Nino.

Wenn jemand klein war und ausgerechnet als Mann, wenn er so wenig maß, dass es den anderen wie eine Verwachsenheit, ja wie eine Verzwergung erschien, dann sollte er sich entweder an einem bestimmten Punkt des Lebens von der Sinnlichkeit verabschieden, und je früher, desto besser, desto weniger Quälerei, dann sollte er sich ein Gehäuse aus Gedanken bauen oder vielmehr wachsen lassen, wie es die Schnecken tun und sich dorthinein zurückziehen.

Das war die eine Möglichkeit.

Oder aber er trainierte sich ein solches Übermaß an Sinnlichkeit an, dass sie die Umgebung stutzig machte, dass man nicht mehr aus noch ein wusste und niemand mehr sah, wer er war oder was oder wie groß. Der eigene Körper musste unter steter Spannung stehen. Ein Fluoreszieren der Nerven. Ein ansteckendes Zittern. Es war eine übertriebene Wärme, die von diesem in jenen Körper floss, ihn ansteckte, wie ein Feuer, das vom einen aufs andere Haus übersprang, und irgendwann lag die ganze Stadt in Asche.

In diesem Sommer war ich sechsundvierzig Jahre alt, und je näher ich an die fünfzig herankam, desto häufiger sah ich meine Kontrahenten um mich herum einknicken. Sie wurden beleibt oder gänzlich mürbe, spröde oder übermütig, ihre Körper verkamen unter schlechtgeschnittenen Jacketts, und ihre Hände, mit denen sie den Arm einer jungen Frau zu berühren trachteten, begannen bereits auf dem Weg dorthin, mitten in der Luft zu schwitzen. Sechsundvierzig also, und Hedda hatte vor zwei Jahren schon behauptet, meine Haut würde weicher, meine Arme gäben auf eine seltsame Art nach, wenn sie sie umfasste, ich glaubte das zwar nicht, ich vermutete, dass Hedda etwas an mir zu erkennen meinte, was ihren eigenen Körper betraf, denn ich spürte es ja, ich spüre es von ihren Schultern abwärts, ich spürte es an ihrer Taille, ihrem Bauch, den Hedda mit Tiefenmuskulaturübungen zu traktieren versuchte, aber es waren nicht die Tiefenmuskeln, es war ja nicht einmal das Fett, von dem Hedda nie viel gehabt hatte, es ist das Alter, Hedda, so einfach ist das.

Mein Körper hatte sich bisher den Jahren widersetzt, und ich meinte zu wissen, weshalb. Es war für mich auf tiefere Art notwendig, geschmeidig zu bleiben, denn sollte ich tatsächlich einmal altern, dann würde ich wieder so groß, wie ich es einmal gewesen war, würde zurückschrumpfen in die vorpubertäre Zeit, da die Jungen mich über den Schulhof geschubst und die Mädchen nicht einmal über mich gelacht hatten. Nicht einmal das! Jetzt, nachdem ich ein Leben lang neben Gramsci hergetrottet war, er mich verdeckt hatte, getreten, in die kleine Form gezwungen, jetzt war es an ihm, dass er mir einmal, ein einziges Mal zumindest beistand. Hinter mir lagen Wochen und Monate voller Vorwürfe und Verweigerungen, voller Irrsinn und Getöse, ach was, Jahre waren es am Ende gewesen und es rauschte in meinen Ohren. Ich musste zur Besinnung kommen, und dorthin, das wusste ich, kam ich nicht mehr allein.

Das Istituto Gramsci lag in der Via Sebino, tatsächlich nur einige Straßen von Brevis Wohnung entfernt, doch schon in der Villa Torlonia, vor dem Casino Nobile, wurden mein Schritte langsamer. Kurz schloss ich ermüdet meine Augen. Um mich hörte ich warmes Stimmengewirr und ich dachte an den Bibliothekar im Institut, jenes letzte Exemplar sowjetrussischer Volkskunst, das einem nicht von der Seite wich, sobald man eines seiner geliebten Bücher in der Hand hielt.

An einer Fliederhecke vorbei bog ich in eine Seitenstraße der Via Sebino. Dort wuchs ein Haus über die Straße, hier wucherten Zweige über eine Mauer, und dahinter tauchte der Verkehrskreisel auf, über den sich die Autos wie besessen jagten. Risse zerfurchten die Fassaden um den Platz und Wasserflecken waren darübergeworfen. Zwischen Bankfiliale und einer Parfümerie lag es, das Institut, das eher an ein Militärgelände als an eine Bibliothek denken ließ. Eine Kamera erwiderte kaltäugig meinen Blick, und am Klingelschild war nur fondazione zu lesen, als wolle man geheimhalten, um welche Stiftung es sich hier handelte.

Ich starrte auf die Klingel und fühlte mich unsäglich erschöpft, wollte mich nur noch vor dem Metalltor ausstrecken und schlafen, bis jemand öffnete, oder ich würde einfach dort liegenbleiben, trotzig bis zum nächsten Morgen oder bis eine Polizeistreife mich Vagabunden aufsammelte und zu all den stumpfen Kriminellen sperrte, die sich nicht einmal mehr die Mühe machten, vor der Staatsgewalt davonzulaufen. Das Sonnenlicht glühte auf der Mauer, das Metalltor brannte. Ich blickte mich nach einem schattigen Platz um, nach einer Bank, einem Mauervorsprung, einem Piero Sraffa, der mir einen Sonnenschirm brachte, und flüchtete unter die Markise eines Lebensmittelgeschäfts. Ein Bus hielt und fuhr wieder an. Menschen drängten an mir vorbei, es kam mir unwirklich vor, als sei ich selbst aus der Szenerie herausgefallen, die mich umgab.

Woher sie gekommen war, ob aus dem Institut, aus einem Hauseingang oder einfach die Straße herunter, konnte ich nicht sagen. Sie trug einen Poncho, einen Poncho bei dieser Hitze, und überquerte die Straße. Ihr Haar war lockig und kinnlang und wippte im Takt ihrer Schritte. Sie ging nicht schnell, aber auf eine bemerkenswerte Art lebendig. Nichts Träges. Nichts Verlegenes. In der Hand trug sie eine Tüte, punto, il suo supermercato. Der Poncho war milchweiß mit einem braunen Muster am Saum.

Jemand hupte, ich drehte mich um und sah die Frau zwischen zwei parkenden Wagen verschwinden. Das Auto bog um die Ecke, die Straße war leer. Nur die Frau und ich und das monotone Tapsen eines Gummiballs gegen eine Hausmauer. Vorsichtig setzte ich einen Fuß auf die Straße, dann den zweiten, den dritten, so wie man sich über einen Bach hangelt, auf wackligen, glitschigen Steinen. Ihr Poncho flammte in der Sonne.

Als sie an der Via Nomentana stehenblieb, sah ich zum ersten Mal ihr Profil: Die Konturen weich und dunkel, ihre Nase gerade, aber nicht perfekt, ihr Mund voll, ohne anrüchig zu wirken. Die Ponyfransen berührten ihre Augenbrauen, gleich würde sie dagegenpusten, dachte ich, da wandte sie sich ab und ging weiter.

Wir überquerten die Via Nomentana, sie vorweg, nach links abdriftend, dann, auf der anderen Straßenseite, zurück nach rechts eilend, als hätte sie ihren Verfolger gewittert und wollte ihn abschütteln oder zumindest verwirren. Ein Bus zuckelte unter seinen Oberleitungskabeln entlang, die Autos sackten in den Tunnel unter der Porta Pia ein.

Dieser Poncho, dieser Pony, diese Frau, das war ja Unsinn. Natürlich empfand ich etwas für Frauen, für einige von ihnen, unter gegebenen Umständen sogar für einige mehr, aber ich ließ mich nicht von ihnen auf der Straße abfangen. Von einem Haarschnitt. Von südamerikanischer Folklorekleidung.

Der Poncho hielt vor einem Mülleimer. Eine Hand kam unter der Alpakawolle hervor, kleine, von der Sonne gebräunte Finger, die sich im Winter zu einem matten Olivton aufhellen würden. Was ging mich ihr Winter an. Sie stieß eine leere Zigarettenschachtel hinein, spätestens hier hätte ich umdrehen sollen: die Fahrlässigkeit ihrer Bewegung, und dann die Marke, Marlboro.

Sie schlenderte weiter, ich hinter ihr her, in die Biegungen um die Villa Paganini hinein, ein Herrenausstatter und ein Restaurant, vor dem ein dreirädriger Lieferwagen hielt, waren zwischen die Wohnhäuser geraten. Die Tomaten glänzten sämig in den Paletten, zwei waren zu Boden gefallen und zerplatzt. Die aufgerissene Haut, das übers Pflaster gespritzte Fruchtfleisch und der Abdruck ihrer Schuhe darin. Das Fiepen eines Mobiltelefons schreckte mich auf, sie zog es hervor und betrachtete das Display eine Weile, ehe sie den Anruf annahm.

»Hallo?«

Ein wenig rauh, darunter der helle Ton einer Mädchenstimme, und vielleicht war das Dunkle nur einem vorübergehenden Katarrh geschuldet.

»Aber ich habe es dir doch gesagt!«

Sie fuhr sich durchs Haar, trat gegen Luft.

»Das war nicht unsere Abmachung.«

Sie wandte mir ihr Gesicht zu. Dunkle, schmale Augen, darüber die zynischen Bögen ihrer Brauen. Und dann brach sie ab in geschmeidige Zerknirschung: »Nein, sag du es mir.«

Die Hände in den Hosentaschen, mimte ich den ortsunkundigen Passanten, schlenderte ein paar Schritte zurück und besah mir ein Klingelschild, schielte zu ihrem Arm, der vor- und zurückschnellte, als schüttele sie das Phantom, mit dem sie sprach, am Kragen.

»Ach, und was habe ich damit zu tun?«

Binotti, Franceschini, Martelli. Hinter mir hörte ich ihre Schritte, hartes, rasches Tropfen über Stein. Brescoli, Fratoni, nurmehr ein Tröpfeln, Gentile, Nannetti.

Als ich mich umdrehte, war sie verschwunden. Ich ging langsam die Straße hinauf. Ein Haus war durchbrochen von der Fassade eines Billigsupermarkts, eines mit der schlottrigen Flagge Kanadas drapiert. Ich stromerte weiter durch die Gässchen, die sich halbmondförmig krümmten, wieder streckten, dort sich gabelten und hier wieder zusammenliefen, und schließlich gab ich sie verloren.

II KLINIK QUISISANA Am Mittag des 25. Aprils 1937 wird Tatjana, genannt Tanja Schucht, das Dokument zur Freilassung von Antonio Gramsci ausgehändigt. Mehr als zehn Jahre hat er in faschistischer Haft gesessen. Am 8. November 1926 um zweiundzwanzig Uhr dreißig ist er in seiner Wohnung in Rom von einigen Squadristi verhaftet und abgeführt worden. Er ist in das römische Gefängnis Regina Coeli in Isolationshaft gebracht und später auf die Gefängnisinsel Ustica verbannt worden, man hat ihn in ein Mailänder Zuchthaus geschickt und in eine Haftanstalt in Bari. Er hat mit seinen Mithäftlingen Karten gespielt, und einmal ist eine Blume zwischen den Bodenplatten seiner Zelle gewachsen, er hat Repressalien überstanden und neue erlitten, Weckrufe mitten in der Nacht, Isolation, Drohungen, er ist noch kleiner und hinfälliger geworden, er hat Gymnastikübungen in seiner Zelle gemacht, damit er seinen Körper nicht vollständig verliert, ist an seinen Gedanken hinaufgeklettert und hat nach Luft geschnappt dort oben am schmalen Fenster, und geschrieben hat er, hastig, nervös, fieberhaft, um dem Wahnsinn doch noch zu entgehen.

Tanja hält das Dokument fest an sich gedrückt, als sie das Büro des Überwachungsrichters beim römischen Gericht verlässt und sich wie jeden Tag auf den Weg zur Klinik Quisisana macht, wo der schwerkranke Gramsci behandelt wird. Für dieses Papier hat sie gekämpft, unermüdlich, sie hat einen Arzt herbeigeholt, der Gramscis Gesundheitszustand geprüft hat, sie hat einen neuen Arzt gesucht, in seinem Urteil weniger dem Duce verpflichtet, sie hat die Atteste von hier nach dort getragen, hat auf Menschen eingeredet, sie zu überzeugen versucht, in den Ämtern in Rom, in der Partei in Moskau, in der Haftanstalt in Mailand, sie hat auf Gramsci eingeredet, der sich gegen jede bevorzugte Behandlung wehrte, gegen jedes Mitleid: »Aber Nino, es ist deine Gesundheit, kein Privileg, sie können dich nicht zurück in Haft schicken.«

Jetzt ist sie da, die Freilassung, wenn auch bislang bloß auf dem Papier, nur ein Versprechen, aber ein amtliches, abgestempelt und mit Signatur. Um halb sechs betritt sie mit den Unterlagen die Klinik, Gramsci erwartet sie bereits. Er verzieht keine Miene, als sie ihre Hand auf die Krankendecke legt.

»Willst du denn die Unterlagen nicht sehen?«

»Das hat Zeit bis morgen.«

Er ist zu müde, zu erschöpft, und er weiß nicht, was ihn dort draußen erwartet, ob da nicht das Gleiche liegt, nämlich Gefängnis, allein die Zelle ist anders gebaut. Langsam zieht er seine Hand unter der Decke hervor, legt sie auf Tanjas, und in seinem Gesicht löst sich eine jahrelange Anspannung, die hier im Gefängnis überlebenswichtig gewesen ist. Sein Körper hat schon lange einen Grad des Verfalls erreicht, der näher an dem eines Toten als eines Lebendigen ist, und womöglich hat er nur deshalb die Entlassung bekommen: Weil die Faschisten einen Märtyrer nicht gebrauchen können, ihn aus ihrem Gefängnis heraushaben wollen, ehe er stirbt.

Bis zum Abendessen sprechen Gramsci und Tanja von der neuen päpstlichen Enzyklika, in der Pius XI. den Kommunismus verdammt: Zerstörerisch sei er, gehässig, gottlos, und zwar im Kern, und nur die christliche Nächstenliebe gelte, und sie verstummen, als die Schwester das Tablett mit dem Essen hereinträgt. Sie stellt es auf dem Tisch ab, mustert die beiden mit strengem Blick und verlässt, ihre Haube zurechtrückend, wortlos das Zimmer.

»Soll ich dir zeigen, was christliche Nächstenliebe ist?«, zischt Gramsci und deutet auf sein Abendessen. »Hier, das ist sie.« Brühsuppe, gekochtes Obst, ein vertrocknetes Kuchenstückchen.

Tanja zerkleinert den Kuchen für ihn, rückt ihm das Tablett auf der Bettdecke zurecht und schlägt dann ihren Larousse auf.

»Leg das weg«, fährt Gramsci sie an. »Oder bist du dafür gekommen? Um deine Hausaufgaben hier zu machen?«

»Entschuldige«, flüstert sie und nimmt mechanisch das Tuch vom Nachttisch, fährt ihm damit über die Stirn. Seine Haut fühlt sich an wie erhitztes Wachs. Er schiebt das Essen von sich und steht mühsam auf, um zur Toilette zu gehen.

Während Tanja auf ihn wartet, blättert sie wieder in ihrem französischen Wörterbuch, aber es dauert so lange, dass sie unruhig wird. Sie steht auf, geht zur Tür, um nach ihm zu sehen, da schwanken ihr drei Männer entgegen, sie tragen einen Stuhl geradewegs auf sie zu und auf dem Stuhl sitzt Gramsci. Benommen taumelt Tanja zurück. Wie ein geliefertes Möbelstück stellen die drei Männer den Stuhl vor ihr ab. Gramscis Blick ist gebrochen, die linke Körperhälfte hängt herab, ein Klumpen nur, ein kraftloses Ding.

Er fühle sich gut, bringt Gramsci hervor. Sie solle nicht so schauen, als habe man eine Marienerscheinung vor ihr abgestellt.

»Auf der Toilette ist er gestürzt«, sagt einer der Träger, »gottlob nicht auf den Kopf, er hat sich bis zur Tür geschleppt und gerufen, ein Patient hat ihn gehört und Hilfe geholt.«

Tanja steht nah bei Gramsci, als Doktor Marino Puls und Atem fühlt. Immerhin, Gramsci ist bei Bewusstsein. Seine linke Körperseite ist gelähmt. Der Doktor blickt unter seine Lider, pocht mit seinen Instrumenten an dem labilen Körper herum.

»Eine Spritze«, fordert Gramsci mit matter Stimme, »doppelte Dosis«, und meint die Belebungsspritze, die sie ihm hier schon einige Male gegeben haben. Der Doktor schüttelt den Kopf und zieht Tanja mit sich auf den Flur. »Hirnblutung«, erklärt er, »die hat im Kopf alles erschüttert.«

Eine Eisblase auf der Stirn, eine Wärmflasche an den Füßen und ein Salzklistier, so liegt Gramsci wenig später da, als könne ihn ein Temperaturgefälle heilen. Er verlangt Aderlass, man lässt ihn warten, er erbricht sich, erbricht sich mehrmals, Tanja wischt mit einem Waschtuch den magensauren Gestank aus seinen Mundwinkeln. Seine Nase ist mit Speiseresten verstopft.

Um zehn endlich öffnet man ihm die Adern.

In der Nacht lassen die Ärzte einen Priester kommen.

Halb schlafend, halb wachend sitzt Tanja an seinem Bett, sie hat die ganzen Stunden bei ihm ausgeharrt. Das Licht im Raum wird langsam heller, ihre Augen schmerzen, und das, was sie sieht, möchte sie eigentlich nicht sehen. Gramscis Lippen liegen fleischlos im erschlafften Gesicht, eine Harnvergiftung hat ihn längst alle Zähne gekostet, aber jetzt scheinen auch die Muskeln aufgegeben zu haben. Auf seiner Stirn steht Schweiß, ein gelber Schatten scheint von tief unten durch die Haut herauf. Tanja beugt sich über ihn, fühlt seine Hand, seine Stirn, will ein Anzeichen von Besserung erkennen oder wenigstens den letzten Absturz.

Als am Vormittag ein Arzt vorbeischaut, zieht Tanja ihn zu sich und fragt flüsternd, wie es um Gramsci steht, »und bitte, seien Sie ehrlich«.

»Ich kann Ihnen gar nichts sagen.«

»Irgendetwas. Sie werden mir doch irgendetwas sagen können.«

»Ein Architekt kann auch nichts mehr über ein Haus sagen, das eingestürzt ist.«

Der Arzt setzt Gramsci Blutegel an die Schläfen und lässt Injektionen in seine Adern tropfen, zu einem immer groteskeren Geschöpf wird er gemacht, das in den Laken vor sich hin dämmert, halluziniert, schläft, wieder erwacht. Das Licht fällt nur als schmaler Streifen durch die vorgezogenen Gardinen in sein Krankenzimmer, es könnte noch Mittag sein oder schon Nachmittag oder bereits Abend, die Zeit hat sich während des Deliriums aufgelöst, sie wird ohnehin keine Rolle mehr für ihn spielen, nur noch ein Wabern sein, bis alles aufhört. Aus dem Garten hört er ein Rascheln und Schleifen, vermutlich werden Äste aus den Baumkronen gerissen. Er denkt an Julia, an die Twerskaja Jamskaja, über die sie gegangen sind, ihre Schultern berührten sich beim Gehen leicht, er denkt an seine Söhne, die flach wie Fotografien vor ihm auftauchen, und er denkt an die Schauprozesse, in denen man den Häftlingen alles nimmt, zuletzt noch die eigene Wahrheit.

Gramsci ruft in den Raum hinein, verlangt ein Ferngespräch nach London. Mit einem Mal ist er ganz klar, sein Kopf, sein Denken gehorcht ihm wieder. Das Stöbern in der Ecke wird lauter, jemand nähert sich ihm. Er wolle, nein nein, er müsse mit seinem Freund Piero Sraffa reden. Ob sie ihn höre. Ob sie ihn verstehe. Die Schwester neben seinem Bett kontrolliert die Injektionsdosis und kümmert sich nicht um seinen Wunsch, er insistiert, sie aber will ihm wieder mit einem Priester kommen, was soll er jetzt mit einem Priester, er braucht keinen Rosenkranz, sondern seinen Freund Sraffa.

Sraffa hat ihm immer geholfen, er hat ihm in all den Gefängnisjahren mit Büchern aus der Mailänder Buchhandlung Kupfer und Sperling versorgt, er hat ihm Briefe geschrieben und nicht geduldet, dass Gramsci sich aufgibt, er hat den Kontakt zur Partei gehalten, denn Sraffa ist ein Freund nicht nur von Gramsci, sondern auch von Palmiro Togliatti, der die italienische KP nun führt, aber nicht nur von Togliatti, sondern auch des Philosophen Ludwig Wittgenstein und des Ökonomen John Maynard Keynes. »Du musst immer mit deinem klügsten Gegner diskutieren«, hat er Gramsci einmal gesagt. »Erst wenn du den überzeugst, überzeugst du überhaupt.«

Genau deshalb braucht er Sraffa, genau ihn braucht er jetzt. Gramsci hat zu viele Gegner und er wird noch mehr Gegner haben, wenn seine Hefte in die falschen Hände geraten, nach seinem Tod, aber an den Tod denkt er nicht, dafür hat er keine Kraft.

Die Schwester klappert mit ihren Holzschuhen aus dem Zimmer. Tanja streicht Gramsci mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Sein Zustand wechselt in den nächsten Stunden zwischen Wachheit und Umnachtung. Tanja weiß bald nicht mehr, wen sie vor sich hat. Wenn er fiebert, sind seine Augen so leer, als hätte er längst von allem Abschied genommen. Wenn er wach ist, fordert er wieder und wieder das Telefonat. »Tanja«, flüstert er, »das könnte das wichtigste Gespräch meines Lebens sein.«

Am Abend endlich karrt man ihn an den Fernsprechapparat. Das Rauschen in der Leitung. England ist womöglich schon zu weit entfernt, Cambridge, wo Sraffa lebt und lehrt, nicht mehr von einem italienischen Telefon aus zu erreichen. Oder Sraffa ist nur außer Haus, spazieren mit seinem Freund und Kollegen Keynes, um das milde, verregnete Winterende in Cambridge zu genießen und über eine Vorlesung zur Geldpolitik zu beraten. Die Schwester beobachtet Gramsci, während er den Hörer fester an sein Ohr drückt.

Ein Räuspern. Dass es keine Einbildung, dass es tatsächlich Sraffa sein möge, doch ob er es ist oder nicht, Gramsci hat keine Wahl, er muss jetzt vertrauen. Mit gebrochener Stimme flüstert er in die Sprechmuschel, er redet hastig, verschluckt Silben, Sraffa muss einige Male nachfragen, Gramsci kämpft mit seinen Lippen, seiner Zunge, die Worte werden kurz deutlicher, dann sackt die Stimme wieder ab, Sraffa muss noch einmal fragen: »Und die Partei soll nichts davon wissen?« Gramsci wiederholt es ein letztes Mal. Endlich scheinen sie sich einig.

In der Nacht kommt es erneut zu einer Krise. Tanja hält ihm die Hand, streicht mit dem Tuch über seine Stirn. Jedes Mal, wenn er seine Augen schließt, denkt sie, es sei vorbei. Ihre linke Hand ins Betttuch geklammert, weiß sie nicht, ob sie schreien oder aufatmen soll. Sie harrt an seinem Bett aus, kurz nur geht sie schlafen, kehrt zurück, ihr Körper, kaum noch zu spüren, wird jeden Moment mit ihrem Bewusstsein wegsinken, aber sie muss wach bleiben, wenigstens sie.

Es ist nach drei in der Nacht, als sein Atem plötzlich aussetzt. Tanja horcht auf, sie beugt sich über ihn, presst ihre Lippen auf seine, bläst ihren Atem in seinen Mund, lauscht, stößt erneut Atem in ihn. Ihr Ohr an seine Lippen gelegt, hört sie, wie schwach und immer wieder aussetzend Luft aus ihm strömt. Dann wieder Stille. Stille. Sie müsste einen Arzt rufen, aber sie kann ihn hier nicht allein lassen, beugt sich über ihn, beatmet ihn. Und noch einmal. Sie presst, sie atmet, sie schluckt, ihre Brust schmerzt und ihre Lunge, sie horcht, atmet, die Lippen, die sie berührt, fühlen sich bereits kalt an. Am Morgen des 27. April 1937, um zehn Minuten nach vier, gibt sie auf.

Noch am selben Morgen trägt Tanja Schucht einen Stapel Hefte aus der Klinik, ein Konvolut aus Notizen, das als die Gefängnishefte des Antonio Gramsci berühmt werden wird, der vor wenigen Stunden an Entkräftung gestorben ist, an einer vorangegangenen Hirnblutung, an der schlechten Gefängniskost, an den Wärtern, die ihn vom Schlaf abgehalten haben all die Jahre, ihn mehrmals in der Nacht aufweckten, er stirbt am Ausbleiben der Briefe Julias, an Paranoia, an Stalins Führung, an Mussolinis Italien, an sich selbst. Von all dem steht nur wenig im ärztlichen Protokoll.

Tanja ist mit einer Wache ins Magazin gestiegen, hat den jungen Mann so lange in ein Gespräch verwickelt, bis er hinlänglich abgelenkt war und sie die Hefte zwischen Gramscis wertlose Habseligkeiten stecken konnte. Erneut ist es allein ihrem Geschick zu verdanken: Dass sie die Schriften jenes Mannes hinausträgt, den das faschistische Regime stimmlos hatte machen wollen. Verzeichnet werden später neunundzwanzig Hefte mit Aufzeichnungen und vier Hefte mit Übersetzungen, jedes umfasst zweihundert Seiten. Die Etiketten sind von Tanja beschriftet, auf manchen Heften weicht die Handschrift deutlich von der auf den anderen Heften ab. Mehrere Etiketten sind überklebt, unter der Nummer XXIX in schwarzer, hektischer Schrift schimmert rot XXXII durch. Marmorierte Kladden, hergestellt von GIUS. LATERZAEFIGLIIin Bari, eines der Hefte ist grün und trägt eine Säulenverzierung, zwei sind mit farbigen Motiven beklebt: ein Stück Pyramide und ein Hotel in Kairo, drei Kamele stehen davor.

3. Mai 1937

An das Volkskommissariat für auswärtige Angelegenheiten

An den Genossen V. P. Potemkin, Vize-Volkskommissar

Von Ju.A. Schucht-Gramsci

Ich bitte das Volkskommissariat für auswärtige Angelegenheiten sich in meinem und im Namen meiner Söhne Delio und Giuliano für die Wiedererlangung der persönlichen Gegenstände, der Briefe und Schriften einzusetzen, die nach dem Tod meines Mannes Antonio Gramsci übrig geblieben sind.

Ju. Schucht-Gramsci

III LASSE Keine vierundzwanzig Stunden war es her, dass Hedda am Bahngleis gestanden hatte, Lasse an ihrer Hand, der gegen das verspiegelte Glas angewinkt hatte, und als der Zug anfuhr, sah sie erleichtert aus, aber vielleicht täuschte ich mich.

Zwölf Jahre lang war ich an der Göttinger Universität von einer befristeten Stelle zur nächsten gekrochen, ich hatte veröffentlicht, und niemand hatte meine Aufsätze gelesen, ich hatte mit Leidenschaft doziert, und die Studenten hatten verschlafen aus dem Fenster geblickt. Ich hatte Lesekreise angeboten, und niemand war gekommen. Vor zwei Jahren hatte man mich schließlich auf das akademische Abstellgleis geschoben. Meine Karriere war beendet, und wenn ich an die Universität dachte, hatte ich ein versteinertes Publikum vor mir, das mit bitterer Miene zu mir hinab in den Orchestergraben sah.

Aus meinem Leben natürlich war ich nicht entlassen, es zeigte sich unwirsch, aber es hielt an mir fest. Seit anderthalb Jahren schrieb ich für die örtliche Zeitung, die schlechter bezahlte, als ich es Hedda gegenüber zugab. Wir wohnten in einer repräsentativen Wohnung im Düstere-Eichen-Weg. Die Miete war auf eine verbeamtete Professur, nicht auf Tagelohnschreiberei ausgerichtet, und so schrieb ich über alles, was an Nichtigkeiten in diesem Kaff geschah, Aufführungen im Deutschen Theater und Inaugurationsfeiern an der Universität, ich schrieb über Burschenschaften und Badeseen, über verstorbene Wissenschaftler und wiederauflebende Restaurants, ich schrieb und schrieb, und immer wieder musste ich nach Bremen fahren, um meine Mutter über meine desaströse finanzielle Lage ins Bild zu setzen, woraufhin sie sich über die Perserteppiche hinweg zu ihrem Sekretär bewegte und einen vergilbten, dennoch brauchbaren Überweisungsschein ausfüllte.

Vier Zimmer plus Garten bewohnten wir, eines davon mein Arbeitszimmer, worüber ich Hedda bis hierher lachen hörte: »Wofür brauchst du ein Arbeitszimmer?«, eines das Kinderzimmer mit krebsroten Autos, die über den Boden wuselten und einem unter die Sohlen witschten, sobald man das Zimmer betrat, ein Schlafzimmer, daran dachte ich besser nicht, und ein ansehnliches, über fünfzig Quadratmeter großes Wohnzimmer, das Hedda eingerichtet hatte, ein Raum aus Weiß und Glas und Licht, alle Möbelecken verchromt, ein Terrarium hatte Hedda um uns herumgebaut, und einmal die Woche lotste sie Besucher vorbei, um diese aussterbende Art, Eheleute Stöver, zu besichtigen.

Dabei sahen wir Stövers an diesen Abenden täuschend lebendig aus, wie wir da in unserem Gehege herumtappten, und Hedda reichte Blätterteighäppchen, ehe es ans Deftige, an den Rollbraten ging. Hedda hatte für mich und eigentlich gegen ihren Willen kochen gelernt. Als sie mich kennengelernt hatte, oder vielmehr meine Mutter, Aktivistin des Bremer Kommunistischen Bunds Westdeutschland, über den Hedda damals ihre Abschlussarbeit in Politikwissenschaft hatte schreiben wollen, war sie ein Wunderkind der Emanzipation gewesen, das alles Bürgerliche ablehnte, kochen und bügeln und Eheringe.

Ein Professor der Kunstwissenschaften hatte sie schließlich in seinen Fachbereich herübergerettet, man solle niemals seine Leidenschaften zum wissenschaftlichen Thema machen, erklärte er ihr, sie schrieb dann über bäuerliche Gewalt bei Pieter Bruegel, und jetzt war sie Köchin von Rollbraten. Der Duft drang bereits ins Wohnzimmer, Hedda kam aus der Küche zurück, gab dem Braten noch zehn Minuten und schenkte uns mit fehlerfreiem Lächeln Prosecco aus. Wie gut sie hier hereinpasste, diese stets taghelle Erscheinung, weiße Haut, blondes Haar, alles an ihr beinahe durchsichtig, und sie ging mit der Flasche von Gast zu Gast, Kalkreuther, wie immer allein, hoffnungsloser Fall, die Schweigerts, und Hedda als tänzelnde Hausherrin zwischen Weiß und Glas und Licht und einem Sofa, auf dem ich seit vierzehn Monaten schlief.

»Es geht um ein Heft, Herr Stöver, und ich glaube, dass es dieses Heft noch gibt«, hatte Brevi mir vor drei Wochen am Telefon gesagt. Er sprach mit einem leichten Tänzeln in den Silben. Seit Jahren tauschten wir uns über Editierungsfragen der Gefängnishefte aus, persönlich waren wir uns niemals begegnet, und dies war das erste Mal, dass ich seine Stimme hörte.

»Sehen Sie«, erklärte er, »man kann eine weitere Anthologie von Gramscis Schriften herausgeben, ein Buch über seine Beziehung zu Stalin oder einen Essay über die Linierung der Gefängnishefte. Geschenkt. Wenn es stimmt, was ich annehme, dann würde es uns Gramsci vom Kopf auf die Füße stellen. Wenn es –«

Er machte eine Pause und räusperte sich mehrmals. Brevi konnte das offenbar: sich so viel Schweigen erlauben, wie es ihm eben angenehm war. Er hatte sich ja auch stets lieber in der Stille aufgehalten, sich niemals auf Tagungen und Konferenzen gezeigt und derlei auch nicht nötig gehabt. Brevi war eine Koryphäe der Gramsci-Forschung, seine Aufsätze gehörten zu den kühnsten, sie krochen Gramsci so tief in die Gedanken, als lebte Brevi in ihnen oder aber Gramscis Gedanken in ihm.

»Wenn was?«, fragte ich vorsichtig.

»Ich habe in den relevanten Kreisen die Vermutung geäußert, dass ein Heft Gramscis verschollen ist, und Sie wissen, was verschollen in diesem Zusammenhang bedeutet. Nicht einfach abhandengekommen, weil jemand es zu spät als historische Quelle erkannt hat, nicht weggekommen, weil es in der Müllentsorgung eines Gefängnisses verschwand. Auch nicht verschollen, weil die Zeit nun eben schusselig ist und viel verlegt wird mit den Jahren. Nein, Anton, verschollen, weil es die Archivare von Moskau so wünschten. Und zwar so verschollen, dass es dort nicht einmal verzeichnet ist. Aber ich glaube, dass es dieses Heft noch gibt, irgendwo hier in Rom, ich bin mir sicher, dass es niemals bis nach Moskau gelangt ist.«

Brevi schwieg, nicht einmal seinen Atem hörte ich mehr, ich meinte schon, die Verbindung sei unterbrochen, und ging ans Fenster in der unsinnigen Annahme, dort würde die Verbindung besser werden.

»Nicht wahr, Tonio, das würde auch Sie interessieren. Dafür würden Sie noch einmal in die Archive steigen.«

»Hmnja«, murmelte ich und betrachtete eine junge Frau, die sich auf der anderen Straßenseite an einem Treppengeländer rekelte.

»Gramsci wird ein anderer sein!«, rief Brevi aus. »Und der Kommunismus auch.«

»Aber Herr Brevi, der Kommunismus –«

»Der Kommunismus«, bestätigte er. Die Frau am Geländer öffnete ihre Jacke, unter der sie nur ein weißes, leicht transparentes Top trug, sie wandte ihren Kopf, blinzelte zu mir herauf, und wie einfach wäre es gewesen, für einen Moment zu vergessen, dass sich außer Brevi und mir niemand, wirklich niemand mehr für Gramsci interessierte.

»Der Kommunismus ist eine Nummer zu groß für uns«, wandte ich ein.

»Ach, Tonio, danach darf man nicht gehen. Man muss schauen, wo etwas zu holen ist. Das Geheimnis einer guten Forschung ist, dort zu suchen, wo keiner den Gegenstand vermutet«, sagte er und begann, von der Numerierung der Gefängnishefte zu erzählen, von der KP in Moskau, von Stalins Schauprozessen, von Gramscis Schwägerin. Ich beugte mich vor, um die Frau auf der anderen Straßenseite genauer zu betrachten, da stieß sie sich vom Geländer ab, eilte die Stufen hinauf und verschwand.

»Wann darf ich Sie in Rom erwarten?«

»Bitte?«, fragte ich.

»Ich möchte, dass Sie mir bei der Suche nach dem Heft helfen.«

Kurz dachte ich an Lasse und an Heddas Launen, wenn sie abends nach Hause kam, und an das Sofa, auf dem ich schlief oder vielmehr nachts wach lag, ich dachte an meinen Vorgesetzten Nordhoff und an den Ausblick aus der Lokalredaktion.

»In vier … in drei Wochen ginge es wohl«, sagte ich zögernd.

»Das ist gut«, sagte Brevi.

»Ich müsste in Göttingen noch –«

»Das ist gut«, wiederholte er. »Ich erwarte Sie Ende des Monats in Rom.«

Als ich aufgelegt hatte, lehnte ich meine Stirn gegen die Fensterscheibe und sah auf die Gehwegplatten unter mir. Zwei Schülerinnen liefen, ihre Ranzen hinter sich herschwenkend, die Straße entlang, aus der Bäckerei trat eine Frau mit einer Mohnschnecke in der Hand. Hierbleiben, Brevis Vorschlag ausschlagen, einfach unsichtbar werden wie ein Buch, das an einen falschen Platz zurückgestellt wird und von da an unauffindbar ist. Aber ich hielt die Stille zwischen uns nicht länger aus, zwischen Hedda und mir. Rom würde mir guttun, der Lärm dort, die Lebendigkeit, die Arbeit an Brevis Seite, wenn ich auch nicht wusste, was ich mit dieser Forschungsarbeit eigentlich retten wollte, meine Karriere, meine Ehe, Gramsci oder mich.

»Es hat eben nicht gepasst«, hatte ich Hedda bei einem unserer letzten gemeinsamen Abendessen erklärt. Wir aßen eigentlich schon länger nicht mehr zusammen in unserer Wohnung, aus dem geteilten, aber niemals ausgesprochenen Gefühl, dass es zu intim war. Hedda bereitete etwas zu, aß mit Lasse, und ich wärmte mir später auf, was übriggeblieben war, oder hatte gleich gar keinen Appetit. Ab und zu suchten Hedda und ich einen neutralen Ort auf, ein Restaurant oder ein Café, in dem wir uns dann wieder gegenübersaßen, versteckt vor der eigenen Wohnung wie frische Liebespaare, die noch nicht sicher genug miteinander sind. Heute aber hatte Hedda ein Essen bei uns zu Hause gefordert, Lasses Einschulung stand im Sommer bevor, doch es dauerte nur ein paar Sätze, da kam sie auf uns zu sprechen, als gäbe es über uns noch etwas zu sagen. Wir hatten uns vor Monaten schon offen eingestanden, keine Beziehung mehr zu führen, nur noch für Lasse zusammenzusein. Hedda hatte es als erste gesagt, wenn ich es auch vor ihr gedacht hatte, und entschieden hatte ich es schließlich für uns beide schon lange.

»Es hat eben nicht gepasst.« Sehr ruhig, sehr nüchtern sagte ich das an diesem Abend noch einmal. Hedda sagte nichts, sah sich in der Vorratskammer nach Möhren um, wollte doch keine Prinzessbohnen zum Fleisch. Erst als ich schon nicht mehr an meine Bemerkung dachte, ging sie mit all ihrer kalten Enttäuschung darauf ein.

»Passen! Ein Anzug passt oder passt nicht. Aber zehn Jahre? Es hat eben nicht gepasst? Eine Beziehung ist doch kein Kleidungsstück.«

»Wie schön, dass du so viel von Mode verstehst.«

»Deinen Zynismus kannst du dir sparen.«

»Zynismus?«, erwiderte ich nun heftig. »Pass auf, wenn du es ganz genau haben willst, dann rechne ich es dir auf, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Von zehn Jahren, Hedda, hörst du, haben dreieinhalb Jahre gepasst, und von den dreieinhalb Jahren vierzehn Monate gut bis sehr gut. Dann kamen vier Jahre, in denen wir dachten, es wird wieder besser, und zwei davon haben wir das nur gedacht, weil wir einen gemeinsamen Sohn haben und man dann so etwas denken muss. Die letzten zweieinhalb Jahre haben wir bloß noch durchgehalten, anderthalb wegen Lasse und eines, weil wir zu müde waren zum Gehen.«

»Ich bin längst gegangen.«

»Gerade stehst du mir gegenüber«, sagte ich und mein Gesicht bekam wohl wieder dieses, wie Hedda sagte, Käferartige. Sie legte ihre Hand vor die Augen, sie konnte diesen Anblick nicht ertragen, das hatte sie mir mehrmals gesagt, kleine, aber zu gewollte Stiche gegen mich, die mich hätten verletzen können, wären sie weniger durchschaubar gewesen. Dennoch, ich wusste, hatte es selbst gesehen, dass mein Gesicht sich ein wenig zusammenzog, wenn ich erbost war und der letzte Rest Weichheit, den es da noch um die Wangen herum gab, verschwand. Meine Miene wurde hart wie Chitin.

»Dir gegenüber stehe ich!«, rief Hedda und schmiss das Küchenhandtuch auf den Tisch. »Und wo ist das? Sieh dich doch um. Was ist das für eine Wohnung? Wir wünschen uns doch beide fünf Zimmer mehr, damit wir uns noch besser aus dem Weg gehen können. Unsere Nachbarn sind mir ja näher als du.«

»Aber wir schlafen noch miteinander«, wandte ich ein.

Hedda lachte nur, und zwar plump. Sie konnte das hervorragend, plump sein, und es missfiel mir, wie sie dann zu etwas zusammenbrach, dem ich kaum noch Respekt entgegenbringen konnte. Wir schliefen zwar noch miteinander, aber natürlich wusste ich, dass wir es nur deshalb taten, weil ich auch mit anderen Frauen schlief. Hedda sprach von Verrat, ich begriff nicht, was sie mit dieser Vokabel meinte. Ich stritt es ihr gegenüber ja gar nicht ab, wäre sogar willens gewesen, ihr Details zu nennen, was dann wiederum sie nicht wollte. Sei’s drum.

»Dein Begehren ist doch auch nur eine Flucht«, sagte Hedda, während sie ungerührt Sellerie schälte. »Du begehrst, was du nicht bekommen kannst.«

»Ich habe immer die Frauen bekommen, die ich begehrt habe«, entgegnete ich und drückte ihre Hand auf das Schneidebrett. »Und könntest du für einen Moment diese Sellerie beiseitelegen?«

»Das ist mir nicht entgangen«, sagte Hedda, sah kurz auf und kniff ihre Augen zusammen, was sie, wie ich wusste, für drohend hielt, mich aber, was sie nicht wusste, an den alten Labrador unserer Nachbarn denken ließ.

Hedda traute mir mittlerweile eine Affäre hinter jeder Straßenbiegung zu. Ich begehrte, aber ich konnte auch nicht alles begehren. Selbst wenn Hedda es sich wünschte, weil sie mich dann zum Teufel schicken konnte, endgültig. Dabei holte uns der Teufel anderswo, nicht an der Straßenbiegung. Er holte uns in einem Moment, der uns überwältigte, der sich nicht wiederholen ließ, und diesen Moment, den hatte ich eben mit dir erlebt, Hedda, und darum habe ich dich irgendwann geheiratet. Nicht wegen Lasse, nicht wegen all dieser albernen Vernunft: Wenn ihm etwas zustößt, oder mir, und du dann im Krankenhaus –

»Du hättest es einfach mal lassen können«, sagte Hedda und zog ihre Hände samt der Sellerie aus meinem Griff. »Du hättest dich einfach ein wenig zusammenreißen können.«

»Was, bitte, wovon sprichst du?«, fragte ich.

»Du weißt, wovon ich spreche«, sagte Hedda und schob die geschnittene Sellerie in eine Glasschüssel. »Du weißt es besser als ich. Du warst schließlich dabei.«

»Immerhin einer von uns war dabei!«, antwortete ich. »Du hast dich ja völlig aus dem Leben zurückgezogen.«

»Deine Gier erschöpft mich«, sagte Hedda. »Du drehst dich nur noch darum. Immer schneller, immer enger, wie ein verrückt gewordener Planet um die Sonne. Das ist kein Begehren mehr, das ist Besessenheit.«

Ich griff nach dem Flaschenöffner, den ich bei meinem letzten Einkauf für zwei neunundvierzig im Supermarkt erworben hatte. Lasse hatte unseren eigentlichen Öffner, der den Korken wie eine Bohrstation aus dem Flaschenhals barg, bei einem Freund gegen ein Maschinengewehr aus Plastik eingetauscht. War es eigentlich vernünftig, Kinder zu lieben? Sie nicht zu lieben schien mir in solchen Momenten nur allzu einleuchtend. Meine Hand rutschte immer wieder ab, während ich die Zweineunundvierzig-Spirale in den Korken zu drehen versuchte.

»Du interessierst dich nicht für Politik«, warf Hedda mir nun vor. »Nicht für die Gesellschaft, nicht für Kunst. Nur für dich und deine Lust.«

»Ich interessiere mich für Gramsci.«

»Sage ich doch. Für dich.«

Vorwürfe standen Hedda nicht besonders. Dabei hatte sie eigentlich ein hübsches Gesicht, und wenn sie lachte, wenn sie an nichts dachte, strahlte es vor Leichtigkeit.

»Du musst es ja wissen, du kennst dich ja hervorragend mit der Lust aus, so gewissenhaft, wie du sie vermeidest.« Ich klemmte die Flasche zwischen meine Schuhe, zog und zerrte und wusste, dass ich dabei wie Rumpelstilzchen aussah, aber was machte es, Hedda blickte ohnehin nicht zu mir.

»Und wo warst du überhaupt die ganze Zeit?«, fragte ich. »Du hast dich verkrochen, du warst nicht mehr da für mich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich brauche nun mal Nähe, und von dir bekomme ich sie nicht.«

»Ich habe mich um unseren Sohn gekümmert«, sagte sie und hackte mit dem Messer ins Schneidebrett. Jetzt die Zwiebeln, dachte ich, Hedda, nimm bitte die Zwiebeln. Führ mir vor, wie du weinst.

»Gekümmert! Das nennst du kümmern«, entgegnete ich. »Er kann ja kaum noch klar denken, so wie du ihn umtüdelt hast!«

Hedda sagte nichts. Natürlich hatte sie nicht die Zwiebel genommen, sie tat mir ja keinen Gefallen mehr, hatte mir im Grunde nie einen getan. Sie viertelte eine Paprika, kratzte die Kerne heraus, was überhaupt bereitete sie da zu, hatte einer von uns beiden noch Hunger? Lasse jedenfalls mochte kein Gemüse, Kinder mochten nie Gemüse, das wusste nun wirklich jeder.

»Irgendjemand musste ja auf ihn achtgeben«, sagte sie. Ihre Stimme war ruhig. Hedda wusste, wie das Spiel funktionierte, sie beherrschte die hohe Kunst des Streits. Dafür war ich nicht mit ihr zusammengewesen. Aber auch dafür. Ihr gelang ein perfekter Augenaufschlag, noch während sie verletzte. Gerade dann.

»Wenn ich mich nicht um ihn gekümmert hätte, wer dann? Du hast dich ja lieber um dich selbst gedreht. Um deine verdammten Bedürfnisse. Ein Kleinkind, Toni, überlebt nicht allein.«

»Vielleicht war es keine gute Idee, ein Kind zu bekommen«, entgegnete ich und spürte, wie der Korken im Flaschenhals endlich nachgab.

»Keine gute Idee? Hier geht es nicht um einen Zeitungsartikel, Toni, du redest von einem Kind, du redest von deinem Sohn. Das ist ein Mensch, verdammt noch mal.«

Der Korken brach, meine Hand rutschte ab.

»Was für einen Wein hast du da eigentlich gekauft, Hedda? Für sechs Euro aus dem Supermarkt? Was soll diese alberne Sparsamkeit?«

Hedda ließ das herausgeschnittene Paprikagehäuse in den Mülleimer fallen. »Deine Bedürfnisse, Toni. Immer deine Bedürfnisse. Könntest du bitte Musik einschalten.«

»Du willst jetzt keine Musik«, entgegnete ich.

»Doch, ich will Musik. Dein Gerede ertrage ich noch weniger als dein Schweigen.«

Die Spitze saß nicht und das merkte sie. Ich pulte am Korkenrest, der noch im Flaschenhals steckte. Hedda erwartete von mir, was ihr nur ein Toter geben konnte. Wir Übrigen lebten nun einmal mit Bedürfnissen. Das Leben bestand nicht aus richtig und falsch, sondern aus Dur und Moll. Wollte sie etwa mit jemandem zusammenleben, der sich in den Hobbykeller zurückzog, weil er im Wohnzimmer nichts mehr zu sagen wusste und im Schlafzimmer nichts mehr zu geben, und jeder sähe es dir an, Hedda, diese düstere Enthaltsamkeit. Mit mir ist es nie düster um dich gewesen. Es war zu laut, es war anstrengend, ja, meinetwegen, aber düster war es nicht.

»Könntest du jetzt bitte Musik einschalten, Anton?«

Ich stellte den verkorkten Wein auf den Küchentresen und ging hinüber ins Wohnzimmer. Auf der Treppe hörte ich Lasse, seine leichten, von Rutschnoppen abgefederten Schritte. Vielleicht hatte er Hunger, vielleicht war ihm langweilig, vielleicht hatte er diese Ehe ruiniert. Heute würde ich ihm nur vorwerfen, dass er die Bohrstation gegen ein Maschinengewehr eingetauscht hatte. Das war fürs Erste genug.

IV SANATORIUM SILBERWALD Ein Birkenwald einige Kilometer vor Moskau, ein Mann im weißen Kittel, der mit gravitätischem Ernst über die Parkwege der Anlage schreitet. Vor den Hecken leuchten Patienten in hellen Kleidern. Sie sind gerade zu einem Spaziergang im Freien aufgebrochen, in zwei Stunden werden sie von einem Gong zum Mittagessen gerufen und im Anschluss von Pflegerinnen, die mit ihren breiten Gesäßen durch die Gänge wippen, in Gewahrsam genommen.

Es ist der Sommer des Jahres 1922 und Hochwürden Oberarzt prüft im Inneren des Gebäudes seine Patienten auf Herz und Nieren und vor allem auf die Seele. Der Begleittross, bestehend aus Unterärzten, Pflegerinnen und Zaungästen, nickt synchron und trippelt hinter Hochwürden her. Der Flur ist lang, endlos lang, noch viel länger, als man anfangs gedacht hat, und alle paar Meter wartet eine neue Sensation: In Silberwald gibt es Katatoniker und Hospitalisten, es gibt Nervöse und Rheumatiker, Traurige und jene, die einfach nur fliehen wollten – vor der Revolution und was nach ihr kam. Ein Mann erdrückend russisch-orthodoxer Prägung ist hier untergebracht, der vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit dem Kopf nickt und auch im Bett noch, tock tock tock gegen die Wand. Eine Frau, die von ihrer Kindheit in Nowosibirsk spricht, dabei, so berichten die Akten, hat sie das Moskauer Umland nie in ihrem Leben verlassen. Es gibt Zimmer, die so karg geblieben sind, wie sie bezogen wurden, ein Feldbett an die Wand gerückt, eine schubbernde Decke darübergebreitet und in einer Ecke gekauert der Patient, als wünsche er nur, von Hochwürden und dem Rest der Welt übersehen zu werden. Es gibt Zimmer, die mit Blumenschmuck so hochdekoriert sind, ein Kübel Narzissen hier, ein Gebinde aus Buchs und Vogelbeeren dort, Bouquet über Bouquet um das Bett herum, ein Kranz am Fenster, dass man meinen könnte, bereits auf der Beerdigung zu stehen. Und dann ist da dieser kleine Wilde aus Sardinien, der seit einigen Tagen in dem linken Trakt wohnt und die Mitpatienten mit seinen Anfällen ängstigt. Krampfartig beginnt er zu zittern und hat Koliken, in denen er faucht wie eine gereizte Raubkatze.

Genosse Patient heißt Antonio Gramsci, und es spricht sich herum, die Komintern habe diesen seltsamen Sarden geschickt. Man mutmaßt bei Tisch und in den nachmittäglichen Mußestunden, wo er die Revolution geführt haben mag. Odessa? Tiflis? In Italien ist doch, soweit man unterrichtet ist, die Revolution bislang noch ausgeblieben. In Moskau haben sie jedenfalls noch nicht von ihm gehört.