10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Jenseits der Selbstverwirklichung: die durchdringende Analyse einer Generation, die jetzt liefern muss Nora Bossong wirft einen genauen Blick auf ihre Altersgenoss:innen ‒ diejenigen, die in unserem Land dabei sind, in einer ausgeprägten Krisenperiode das Ruder zu übernehmen. Denn nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges dachten viele Menschen in Deutschland, die großen existenziellen Fragen seien entschieden und es ginge nur noch um den Feinschliff des guten Lebens. Durch 9/11 erlitt die in den 90ern kultivierte Partylaune ihren ersten Dämpfer, spätestens ab 2008 dann stapelten sich die globalen Probleme: Finanzkrise, Ungleichheit, Fluchtbewegungen, Demokratiefeindlichkeit, Klimawandel … Wie schlagen sich die heute um die 40-Jährigen mit diesen unerwartet massiven, bislang ungelösten Herausforderungen? Können sie ihrer Verantwortung gerecht werden? Oder sind sie nur zur Schadensbegrenzung in der Lage, sodass wir eher auf die nachfolgende Generationen, darunter jene um Greta Thunberg, hoffen müssen? Bossong diskutiert auch Ideen für eine demokratische Zukunft, in der möglichst viele für das Ideal des gemeinschaftlichen Handelns begeistert werden. Denn darauf kommt es mehr denn je an.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

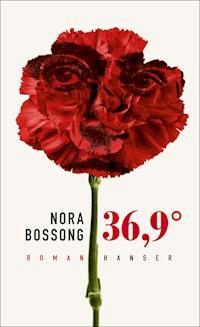

Die Geschmeidigen

Die Autorin

Nora Bossong geboren 1982 in Bremen, lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. Sie veröffentlicht Romane, Essays und Gedichte und meldet sich regelmäßig zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen zu Wort. 2019 gelangte ihr Roman Schutzzone auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Bossong wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Thomas-Mann-Preis (2020) und dem Joseph-Breitbach-Preis (2020). Sie ist Kolumnistin des Philosophie-Magazins.

Das Buch

Ein politischer Generationenwechsel findet gerade statt. Aber haben die 40-Jährigen das Potenzial, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und die Demokratie und das Klima aus der anhaltenden Krise zu holen? Klare Kanten und harte Entscheidungen war man bis jetzt von ihnen eher nicht gewohnt. Sind auch sie nur zur Schadensbegrenzung in der Lage, sodass wir auf die nachfolgende Generation um Greta Thunberg hoffen müssen? Oder können sie – in all ihrer Geschmeidigkeit und vielleicht gerade deswegen ‒ mit ruhiger Beharrlichkeit fundamentale Lösungen unserer Probleme herbeiführen? Nora Bossong betrachtet ihre Generation anhand dieser Fragen und diskutiert Ideen für eine Zukunft, in der möglichst viele für das Ideal des gemeinschaftlichen demokratischen Handelns begeistert werden. Denn darauf kommt es mehr denn je an.

»Nora Bossong zählt zu den intellektuell anregendsten und neugierigsten Stimmen ihrer Generation.« Denis Scheck

Nora Bossong

Die Geschmeidigen

Meine Generation und der neue Ernst des Lebens

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehalten

Lektorat: Ludger IkasUmschlaggestaltung: Brian BarthAutorinnenfoto: © picture alliance / Ulrich BaumgartenE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comISBN: 978-3-8437-2705-1

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Die Autorin / Das Buch

Titelseite

Impressum

Das Ende einer Ära

TEIL I Woher wir kommen

Alte Linke, Neue Rechte und ein Vater der Nation

Blühende Landschaften und verfilzte Strukturen

Gewählter Wechsel und neue Kriege

Jobcenter und Yogamatte

Sommermärchen und Wirtschaftskrise

Der Brexit und unsere Folgen

Orte der Ohnmacht

TEIL II Wo wir stehen

Wir

Analoger Migrationshintergrund

Utopien für mutlose Zeiten

Dystopie

Die antidemokratische Versuchung

Falsche Freunde

Sisyphos’ Berg

Gastfreundschaft

Klassenfrage

Die gestutzten Flügel der Globalisierung

Krieg und Frieden

Europäische Familiengeschichte

Wahlkampf

TEIL III Wonach wir greifen

Kandidaten und Koalitionen

Zukunft schmieden

Die Grenzen der Geschmeidigkeit

Nach den Sternen greifen

Personen

Anhang

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Das Ende einer Ära

Unter den Bootsrümpfen im Jakob-Kaiser-Haus eilt an diesem Mittag niemand vorbei, die Fahrstühle im Parlamentsgebäude stehen still. Während gerade vereinzelt Ministerpräsidenten, Bundesminister, die Kanzlerin vor Kameralinsen sitzen und digital miteinander konferieren, sind im unterirdischen Gängesystem des Bundestags die Büros verwaist, die Flure menschenleer, und nicht mal das Surren des Laufbands ist zu hören, über das Abgeordnete gewöhnlich von einem Termin zum nächsten hasten. Das deutsche Regierungsviertel wirkt im Frühling 2021, nach einem Jahr Pandemie, wie eine Geisterstadt. Am Ende des Flurs klappt eine Tür.

Vielleicht klingt so das Ende einer Ära. Einer Ära, in der wir gelernt haben, dass Gefahren zwar kommen, aber scheinbar auch wieder verschwinden, so wie sich das Ozonloch wieder schloss, der saure Regen versickerte, die Wolken von Tschernobyl zerstoben. Alles, so lernten wir, wird noch einmal gutgehen, selbst wenn es einmal kurzzeitig nicht danach aussieht. Große Herausforderungen wie für frühere Generationen schien es für uns, die heute 40-jährigen, nicht mehr zu geben, wir meinten uns nur noch ums Kleingedruckte kümmern zu müssen.

Dies traf für die Westdeutschen unter uns noch stärker zu als für die Ostdeutschen, die in ihrer Kindheit und Jugend die Unsicherheit der Nachwendezeit erlebten. Doch für die gesamte Generation galt das Versprechen: Ein Mehr an Demokratie, Wohlstand, Frieden und Selbstverwirklichungschancen schien der Horizont unserer Gegenwart zu sein. Die Entwicklung, glaubten wir im Westen, vollzöge sich wie von selbst, von einer unsichtbaren Hand der Geschichte geschoben. Und im Osten blieb trotz der Ernüchterung doch die Erfahrung, dass man die Geschichte in die Hand nehmen und Diktaturen am Ende stürzen kann.

Die Ära, von der ich spreche, war eine Ära des pragmatischen Individualismus, in der dem Hier und Jetzt mehr Gewicht beigemessen wurde als der Zukunft, Visionen hinter dem Machbaren zurückblieben und das Gemeinschaftliche hinter dem Individuellen. Es war eine Zeit, in der ökonomisch-politisch die Tendenz zur Privatisierung einherging mit einem verstärkten zivilgesellschaftlichen Rückzug ins Private. Die Ära begann lange vor Merkels Amtszeit, auch wenn ihre Kanzlerinnenschaft paradigmatisch für sie ist, ihr Höhe- und schließlich ihr Endpunkt. Dieses Buch unternimmt den Versuch, diesen politischen Wechsel mithilfe einiger Menschen nachzuvollziehen, die ebenso alt sind wie die Ära, die zu Ende geht. Mit Politikern wie Christian Lindner, Lars Klingbeil und Katja Kipping habe ich den Wahlkampf erlebt und sie nach ihren Vorstellungen für die Politik von morgen befragt. Ebenso wichtig war mir, zu hören, was eine Philosophin, ein Rechtswissenschaftler, eine Managerin dazu zu sagen hatten.

Die Personen, mit denen ich im Frühjahr des zweiten Pandemiejahres politische Fragen diskutiert habe, sind Menschen meiner Generation. Zwischen 1975 und 1985 geboren, haben sie in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Führungspositionen erreicht, und sie werden maßgeblich mitgestalten, was nach der alten Ära kommt. Sie alle haben, ebenso wie ich, Deutschland und Europa noch vom Eisernen Vorhang geteilt erlebt, wenn auch nur als Kind. Das Jahrzehnt unserer Jugend war vom Ende der sowjet-kommunistischen Systemalternative geprägt, vom scheinbaren Siegeszug des liberal-demokratischen Westens, von der Wiedervereinigung Deutschlands. Fehler schienen reversibel, ob es sich nun um menschengemachte Ökokatastrophen oder um fehllaufende politische Systeme handelte. Alles regelt sich, so könnte das Motto lauten, mit dem unsere Generation heranwuchs. Das Bedrohliche war ebenso vorbei wie das Aufregende und Aufreibende oder neigte sich zumindest dem Ende zu. Die 90er-Jahre waren ein Jahrzehnt, in dem die großen ideologischen Kämpfe beendet schienen. Es gab kein Think outside the box. Weil es kein outside mehr gab.

»Kinder an die Macht«, sang Herbert Grönemeyer in den 80er-Jahren. Wir Kinder von damals sind inzwischen erwachsen und stehen mitten im Leben, aber das Leben ist nicht das, was uns versprochen wurde. Die Versprechen waren zu bequem, vielleicht haben sie uns auch zu bequem gemacht. Ohne Zweifel ist unsere Generation durch die Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel geprägt, von ihrem Pragmatismus, ihrem norddeutschen Understatement. Einen Teil dieses Pragmatismus haben wir von ihr übernommen.

Die politische Generation vor uns, die 68er und ihre Gegner, ebenso wie die nach uns, die Jugendlichen von Fridays for Future, aber auch der rechtsradikalen Identitären Bewegung, verschafften sich stets öffentlichkeitswirksam Gehör und brachten ihre Forderungen kompromisslos vor. Anders als sie haben wir uns in unseren politischen Äußerungen stiller gezeigt, weniger polarisierend. Aber ist, wer seinen Standpunkt nicht radikal und laut vertritt, sondern bereits früh den Ausgleich sucht, deshalb automatisch unpolitisch, angepasst, vorschnell verspießt? Nimmt, wer Politik nicht primär als Kampf versteht, die Aufgabe zu leicht? Hat meine Generation darin versagt, sich als politischer Teilhaber der Gesellschaft einzubringen?

Nicht unbedingt, zumindest noch nicht. Unsere Generation artikuliert Probleme erst einmal anders, weniger absolut, und sie ist eher bereit, für Lösungen auch Mittelwege zu akzeptieren, etwas, das bei den 68ern nicht vorgesehen war und nun bei den Social Justice Warriors wieder abnimmt. Darin liegt eine Stärke unserer Generation, so unauffällig sie wirken mag. Denn mit dem Verlust der Kompromissfähigkeit, so kommt es mir manchmal vor, nimmt auch die Bereitschaft ab, Demokratie und ihre mitunter trägen, verzögernden, diametralen Prozesse zu leben und zu verteidigen.

So werden heute Fragen mindestens provokativ gestellt, die in den 90er-Jahren kaum denkbar gewesen wären: Halten autoritäre Regime die besseren Versprechen bereit? Sind sie die zukunftsfähigere Regierungsform? Haben sie die Menschen besser durch die Krisen gelenkt, und werden sie sich dadurch in den noch kommenden Krisen beweisen? Die Demokratie mit ihren Aushandlungen, ihrer immanenten Angst vor Wählerverlust und ihren nach Prozentpunkten jagenden Wahlkampfteams wirkt inmitten der ineinander verschränkten Krisen unserer Gegenwart manchmal, als stünde sie schon auf dem Abstellgleis der Geschichte. Wir scheinen angesichts der Klimakatastrophe am Ende des Wachstums angelangt. Stehen wir auch am Ende des Wachstums der Demokratie?

Mit Wucht, selbstbewusst und international verbündet, verfolgen autoritäre Regime ihren Wunsch nach Hegemonie, zunehmend auch militärisch, und sie besitzen angesichts einer rapiden Wandlungen unterworfenen Gegenwart eine beträchtliche Verführungskraft. Ich glaube, dass wir das Potenzial des Autoritarismus besser verstehen, wenn wir uns unserer eigenen Verführbarkeit stellen, unserem Wunsch nach Orientierung im Chaos, nach Eindeutigkeit und danach, Verantwortung abzugeben.

Demokratie befriedigt diese Wünsche nicht unmittelbar. Sie ist anstrengend, anspruchsvoll, scheitert immer wieder an ihrem Versprechen, alle Menschen gleichermaßen mit einzubeziehen. Demokratie ist nicht perfekt, und wir leben mit ihr nicht in der besten aller möglichen Welten; wir leben nur in einer der besten unter den bislang ermöglichten. Das ist in ideeller Hinsicht nicht viel, in realistischer Hinsicht jedoch eine ganze Menge. Aber reicht das?

Das hängt davon ab, was wir daraus machen. Trotz allem möchte ich an etwas glauben: an ein Denken, das es wagt, sich Gesellschaft besser vorzustellen, als sie jetzt ist, ohne dafür gleich wieder einen neuen Menschen zu entwerfen oder die unangenehmen, ja bedrohlichen Realitäten auszuklammern. Der »neue« Mensch lebte immer von der Vernichtung der Ambivalenzen und letztlich des Menschlichen. Den Menschen dagegen mit all seinen Widersprüchen auszuhalten, als jemanden zwischen Gut und Böse, Bequemlichkeit und Mut, Angst und Trotz, Klugheit und Ignoranz – das ist der Reichtum, auf dem eine gelingende Demokratie fußt. Und wenn wir nicht wissen, was jenseits unserer Gegenwart liegt, dann sollten wir uns endlich aufmachen. Wir sollten den Mut zurückgewinnen, über das Hier und Jetzt hinaus zu denken, und uns zugleich fragen, was der Weg war, der uns hierherbrachte.

TEIL I Woher wir kommen

Alte Linke, Neue Rechte und ein Vater der Nation

Im Jahr 1982 war der Wohlfahrtsstaat in einer Krise, und ich beschäftigte mich mit Marx und Engels. Ihre Bücher standen im Wohnzimmer meiner Eltern auf dem untersten Regal und waren für mich, die gerade ihre taktilen Fähigkeiten schulte, gerade noch zu erreichen. Ich räumte sie aus den Regalen, und mein Vater räumte sie wieder ein, ein zyklisches System, über dessen Sinn- und Zweckhaftigkeit wir unterschiedlicher Meinung gewesen sein mögen. Der Bundestag war gerade von Bundespräsident Karl Carstens aufgelöst worden, der einige Straßen von diesem Bremer Wohnzimmer entfernt aufgewachsen war, und ich brachte mein erstes Lebensjahr hinter mich, ein Jahr, in dem Bundeskanzler Helmut Schmidt durch das erste konstruktive Misstrauensvotum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland abgesetzt wurde. Helmut Kohl kam ins Amt und sollte dieses erst wieder verlassen, als ich längst kein Säugling mehr, sondern beinahe volljährig war. In seinen letzten Amtsjahren schien dieser große behäbige Familienpatron für mich so ewig Kanzler zu sein, dass ich zwischen Amt und Person kaum noch unterscheiden konnte.

Es war die Zeit der Wende, auch wenn ich später bei dem Wort nie an den Anfang der 80er-Jahre dachte. Ganz so klar war es nicht, wohin genau die Gesellschaft sich »geistig-moralisch« neu ausrichten sollte, wie es Helmut Kohl versprach, und am Ende des Jahrzehnts okkupierte dann eine noch größere Wende das Wort für sich. Ein anderer Umbruch aber war deutlich zu sehen: Das Misstrauensvotum hatte nicht nur Schmidt als Kanzler gestürzt, sondern auch die Politik selbst Vertrauen gekostet. Bei der FDP, die ihren Koalitionspartner ungnädig abserviert hatte, ließ sich beispielhaft beobachten, wie die Partei intern zerstritten und mit Austritten einiger prominenter Delegierter zurückblieb. Der deutsche Sozialliberalismus war damit Geschichte, und die politische Glaubwürdigkeit hatte insgesamt Schaden erlitten. Der FDP-Politiker Gerhart Baum hatte vor der Abstimmung zum Misstrauensvotum noch gewarnt: »Und die Politik von morgen braucht deshalb vor allem eines: Übereinstimmung von Reden und Handeln, von Person und Sache. Das Verfahren, das zur beantragten Abwahl des Bundeskanzlers Helmut Schmidt geführt hat, so befürchten wir, kann eine Veränderung der politischen Kultur in diesem Lande bewirken.«1

Am Ende meines ersten Lebensjahrs interessierte ich mich allerdings mehr für die Marx-Engels-Werkausgabe als für Misstrauensvoten und Kanzlerschaften. Da es in den Bänden kaum Bilder gab, nur ein, zwei Landkarten pro Buch, tröstete ich mich mit den vielen farbigen Zettelchen, die ich sorgsam von den Seiten schüttelte und auf den Teppich patschte. Wie es meinem Vater gelungen war, sie danach wieder halbwegs zusammenhangsvoll in die Bände zu legen, ist mir ein Rätsel, jedenfalls finde ich heute den Vermerk »Das Kapital als Kommando über unbezahlte Arbeit« im Abschnitt »Der Arbeitslohn« und eine Notiz »gelbe Filzstifte, Quelle-Fotos, DAK, Zahnarzt« in »Der Sozialismus des Herrn Bismarck«. Der unter Schmidt begonnene, unter Kohl fortgeführte Annäherungskurs an den Sozialismus des Herrn Honecker und an unseren östlichen Nachbarn DDR imponierte mir derweil wenig, und nach dem Grund für die Spannungen zwischen DDR und BRD würde ich mich erst Jahre später erkundigen.

Im Sommer 1986 glaubten meine Eltern die Wolken von Tschernobyl endlich so weit zerstoben, dass ich wieder im Garten spielen durfte. Auf den Stufen unserer schmalen Terrasse versuchte ich, einen Regenwurm in einen hohlen Schlumpfbaum zu locken, und wollte wissen, wie die Menschen in China lebten. Da viele der Spielsachen, die besonders weich und quetschbar waren – Plastikpuppen, Gummilandschaften, aufgeplusterte Fantasietiere –, den Aufdruck Made in China trugen, genoss dieses Land bei mir ein hohes Ansehen, bei meinen Eltern erstaunlicherweise nicht.

Mein Vater war am Fensterputzen, wrang den Lappen über dem Eimer aus und erklärte mir, die Menschen dort hätten weniger Freiheiten als wir. Ich bohrte mit der zermürbenden Fragemethode kleiner Kinder (Warum? Warum?) so lange nach, bis wir schließlich beim Kern des Konflikts angelangt waren.

Es gab laut meinem Vater jenseits des Eisernen Vorhangs, den ich mir wie bei einem überdimensionierten Kasperletheater vorstellte, eine andere Idee davon, wie Arbeit und Besitz funktionierten. Das betraf neben China auch die Sowjetunion und die DDR. Grundsätzlich lehnten wir in Westdeutschland alle drei Länder aus demselben Grund ab, es herrschte dort nämlich Kommunismus, und zwar eine eher trübe Form davon. Man nannte sie »real existierend«.

Was das bedeutete, wollte ich wissen. Den Regenwurm hatte ich mittlerweile aus den Augen verloren, und so wusste ich nicht, ob er sich so weit in den hohlen Baum verkrochen hatte, dass ich ihn nicht mehr sah, oder ob er ins Gras entkommen war.

»Im Kommunismus gehört allen alles«, erklärte mein Vater, »und kein Mensch wird zur Arbeit gezwungen, weil keiner über dem anderen steht.«

»Ist doch viel besser als hier«, fand ich. Mein Spielzeug müsste ich zwar teilen, aber dafür stünden mir alle nur erdenklichen Errungenschaften der Spielzeugerfinder offen, wie in der Werkstatt des Weihnachtsmanns, und meine Eltern hätten mehr Zeit für mich, weil sie nicht ständig Turngruppen unterrichten oder in Sozialeinrichtungen Sägearbeiten mit ihren Klienten machen müssten.

»In der Theorie: Ja. In der Praxis wartest du ewig auf das, was allen gehört, und dann funktioniert es nicht mal«, erklärte mein Vater.

»Das glaube ich nicht«, setzte ich mit der Autorität einer Vierjährigen dagegen.

»Haben wir etwa Spielzeug aus der DDR?«

»Aber aus China!«

Mein Vater murmelte irgendwas von Holzbausteinen und verschwand im Haus.

Hana Gründler erzählte mir von dem Moment, als sie zum ersten Mal in den frühen 80er-Jahren die »Gefahr des Politischen« spürte, wie sie es nennt. Gründler ist eine der Gesprächspartnerinnen, die ich im Frühjahr 2021 traf, um über unsere Generation zu diskutieren. Die studierte Philosophin lehrt heute als Professorin für Kunstgeschichte in Florenz und forscht zur Verschränkung von Politik und Ästhetik. Durch ihre tschechische Mutter sind die Diktaturen des ehemaligen Ostblocks Teil ihres Forschungsinteresses geworden. Gründler war damals noch ein Kind, und das Gefühl der Gefahr setzte an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei mit einer Veränderung der Sprache ein. Sie betraf nicht das Tschechische an sich, die Sprache ihrer Mutter, die Gründler auch verstand, sondern die Art, wie gesprochen wurde. Wenn überhaupt jemand sprach.

»Ich betrat einen öffentlichen Raum, der durch Nichtsprache gekennzeichnet war«, erzählt Gründler. Plötzlich schied sich die private Sphäre, in der ein kritisches Sprechen über die herrschenden Verhältnisse in der CSSR normal war, von der öffentlichen, in der man auf keinen Fall etwas Falsches sagen durfte. »Während wir in der U-Bahn saßen, hatte meine Mutter Angst, dass ich aussprechen würde, was zu Hause geredet wurde. In der Schweiz war ich nicht so erzogen worden, dass ich diese Vorsicht kannte. Ich war wie ein Fremdkörper, weil ich aus einem demokratischen Land kam. Damals konnte ich es nicht einordnen. Aber ich erinnere mich: In der U-Bahn sprach niemand.«

So legt sich das Schweigen in die Diktatur, wenn niemand mehr sicher weiß, wer mit welcher Absicht mithört. Dass mein Vater im Sommer 1986 so entschieden die marxistischen Ideen ablehnte, die er immerhin einmal gründlich studiert hatte, hing aber nicht nur mit dem Schweigen jenseits des Eisernen Vorhangs zusammen. Der Soziologe Andreas Reckwitz analysiert die westliche Nachkriegsära anhand von politisch-gesellschaftlichen Paradigmen, die für einige Jahrzehnte im linken wie im rechten politischen Milieu leitend gewesen seien, in ihrer konservativen Ausprägung auf der einen und in ihrer progressiven auf der anderen Seite. Teils aufgrund ihres eigenen Erfolgs, so Reckwitz, gerieten die Paradigmen irgendwann in eine Krise und gäben nicht mehr die richtigen Antworten auf neue Herausforderungen.

An solch einem Punkt befanden wir uns Mitte der 80er-Jahre, mit einem Fuß bereits im »apertistischen«, also sich öffnenden Liberalismus, mit dem anderen noch im sozial-korporatistischen Wohlfahrtsstaat, der seit der unmittelbaren Nachkriegszeit prägend war. Antiautoritäre Studentenproteste der späten 60-Jahre, dann in den 70er-Jahren die Ölkrise und das Ende von Bretton Woods, der durch den US-Doller stabilisierten Währungsordnung der Nachkriegszeit, hatten im Westen die politischen und ökonomischen Schwächen des alten Systems offengelegt. Doch auch in sozialistischen Ländern zeigten sich immer deutlicher Risse.2

In jenen Jahren, in denen Kohl und Genscher die Bundesrepublik auf einen wirtschaftsliberalen Kurs brachten und in Großbritannien der Thatcherism die Gesellschaft umstrukturierte, die überregulierenden Strukturen aufbrach und abbaute, glaubte auch mein Vater nicht mehr an die Versprechen des Marxismus. Nicht einmal von den Ideen des Eurokommunismus ließ er sich noch begeistern, obwohl der mit dem charismatischen Enrico Berlinguer, Chianti und toskanischen Aussteigerfantasien erstrebenswerter wirkte als die spießige Honecker-DDR oder die Sowjetunion.

»Auf der intellektuellen Szene breitet sich der Verdacht aus, daß die Erschöpfung utopischer Energien nicht nur eine der vorübergehenden kulturpessimistischen Stimmungslagen anzeigt, sondern tiefer greift«, schrieb Habermas 1985 in seinem Aufsatz »Die neue Unübersichtlichkeit. Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien«. Habermas weist diesen Fatalismus entschieden zurück, denn »nicht die utopischen Energien überhaupt ziehen sich vom Geschichtsbewusstsein zurück. An ein Ende gelangt ist vielmehr eine bestimmte Utopie, die sich in der Vergangenheit um das Potential der Arbeitsgesellschaft kristallisiert hat.«3

Habermas geht auf eine der zentralen gesellschaftlichen Wandlungen jener Jahre ein, nämlich jene von der Industrie zur Postindustrie. Sie warf nicht nur die herkömmlichen Ideen von Arbeit und ihrem Wert über den Haufen, sondern auch den Gedanken der Arbeiterklasse und die um sie bemühten sozialen und politischen Konzepte. Es brauchte in den 80er-Jahren Antworten, die das alte sozial-korporatistische Paradigma nicht mehr in überzeugendem Maße fand.

Dass dies vielen, gerade unter den Linken, als grundsätzliche Erschöpfung utopischen Denkens galt, mag zum einen am hanseatischen Kanzler Helmut Schmidt gelegen haben (»Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen«), der die Sozialdemokratie auf einen nüchternen Kurs gebracht hatte. Zum anderen und mehr noch lag es daran, dass sich linke Utopie von ihrem so vertrauten Spielfeld lösen musste, nämlich dem der industriellen Arbeit, von dem aus die Möglichkeiten der Freiheit und das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft lange gedacht worden waren.

Meine Generation, die gerade laufen lernte, hielt sich später noch an die Schmidt’sche Utopieskepsis und ließ die von großen visionären Gesellschaftsentwürfen. Es gab ja auch gute Gründe, betrachtete man die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Schmidt seine Skepsis gelehrt hatte – aber die Gründe, die in den 80er-Jahren tatsächlich zur utopischen Erschöpfung führten, waren kleiner und piefiger. Frei nach Schmidt ließe sich sagen: Man ging nicht mehr zum Arzt, weil Visionen einem peinlich waren.