Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

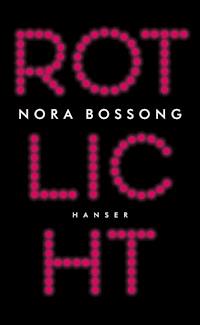

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Alles begann mit dem altmodischen Plüsch eines Sexshops. Als Kind traute sich Nora Bossong nur, ihn aus den Augenwinkeln zu betrachten. Als junge Frau aber wagt sie sich in jene Geheimzone, in der Lust nackte Arbeit ist und unsere Sexualität und der Kapitalismus frontal aufeinanderprallen. Sie trifft harmlose Studenten bei Dildo-Präsentationen und altersweise Pornoproduzenten. Sie steht in schäbigen Sexkinos und am Salat-Buffet eines Swingerclubs. Mit funkelnder Beobachtungsgabe erzählt Nora Bossong von einer Gesellschaft, die das Verruchte immer abwaschbarer gestaltet. Und sie stellt die Frage, warum das Rotlichtmilieu die echte Wollust nur an den Mann bringen will – und niemals an die Frau.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Nora Bossong erkundet die Welt des Rotlichts. Sie steht mit Türstehern vor Tabledance-Bars und am Salat-Buffet eines Swingerclubs. Sie trifft harmlose Studenten bei Dildo-Präsentationen und altersweise Pornoproduzenten. Sie befragt Frauen vom Strich und für »Verrichtungsboxen« zuständige Verwaltungsangestellte. Sie fürchtet sich vor der dunklen Treppe hinunter zu einer Sexparty und wundert sich über ihre männlichen Freunde, die fast alle nur seltsam verdruckst über Prostitution sprechen können.

Was ist Nora Bossongs eigene Rolle bei den wohlverwalteten Orgien, auf die sie überall in Deutschland stößt? Wie verändern die Monate ihrer Recherche sie und ihre Meinungen über Sexualität und Liebe, über Männer und Frauen, über Freiheit und Kapitalismus? Mit funkelnder Beobachtungsgabe und essayistischer Eleganz erzählt Nora Bossong von einer Gesellschaft, die das Verruchte immer abwaschbarer gestaltet. Und stellt die Frage, warum das Rotlichtmilieu die Wollust nur an den Mann bringen will – und niemals an die Frau.

Hanser E-Book

Nora Bossong

Rotlicht

Carl Hanser Verlag

»Die Wahrheit der Erotik ist tragisch.«

Georges Bataille

INHALT

Letzte Lichter

Erste Tuchfühlung. Ein Abend mit Tabledance

Handgestricktes und Schweinemasken. Auf der Sexmesse

Einfach nur daliegen. Suche nach der weiblichen Lust

Wir kratzen an den Gefühlen der Menschen, an ihren Trieben. Unter Pornografen

Somebody Else’s Paradise. Im Sexkino

Nudelsalat und Badelatschen. Im Swingerclub

Glückliche Tage. Geschichten von der Straße

Europäische Dauertiefpreise. An der Verrichtungsbox

Auf den Fluren. In Laufhäusern und Saunaclubs

Fünf Francs und zweihundert Euro. Im Wohnungsbordell

Erste Lichter

Nachweise

Dank

LETZTE LICHTER

Lust gibt es nicht geschenkt, auch wenn wir das so gerne glauben wollen. Ich habe das erst spät begriffen, vielleicht bin ich noch immer dabei. Jedes Mal, wenn ich über den Bahnhofsvorplatz meiner Heimatstadt gehe, muss ich daran denken. Noch immer halte ich dort nach einer rot lackierten Tür Ausschau, an der mein Blick früher oft hängen blieb. Sie gehörte zu einem einfachen Sexshop, wie es ihn einmal in jeder mittelgroßen Stadt in Bahnhofsnähe gab, schmuddelig, verrufen und trostlos. Dieser Sexshop faszinierte mich damals. Er faszinierte mich umso mehr, je weniger ich konkret über diesen Ort wusste. Nur manchmal sah ich einen Mann an mir vorbei in den Laden gehen, wie von einem geheimen Ritual in die Geschäftsräume gezogen.

Meine Kindheit endete damit, dass ich nicht mehr jeden Samstag mit meinen Eltern die Stufen zum Überseemuseum hinaufstieg, um mir strohige Hütten aus Papua-Neuguinea und chinesische Totenzüge anzusehen. Meine Pubertät begann, als mir der zweite exotische Ort am Bremer Bahnhofsvorplatz bewusst wurde: der Beate-Uhse-Laden, mir genauso fremd und fern wie eine Insel im Pazifik. Immer wieder warf ich verstohlene Blicke auf die Eingangstür, neben mir eine Freundin, mit der ich kichernd weiterlief. Obwohl wir bei unseren heimlichen Seitenblicken aufgewühlt waren, fast wütend, unsere Entrüstung diffus und konkret zugleich, verloren wir niemals auch nur ein offenes Wort über den Laden. Wir stellten uns wohl nur schweigend dieselben Fragen: Was genau verbarg die rote Tür, die erst ab einem Alter passiert werden durfte, das für uns in weiter Ferne lag, hinter unzähligen Schuljahren, Zeugnissen, Sommerferien? Wer ging dort ein und aus? Und warum wussten wir so genau, dass wir unter keinen Umständen auch nur das Schaufenster betrachten durften?

Wir waren elf Jahre alt. Heute denke ich: Vielleicht erlebten wir noch ein letztes Mal jene vertrauensvolle Neugier, die Kinder empfinden, wenn sie kurz vor dem Einschlafen im Dunkeln die Stimmen der Erwachsenen im Nebenzimmer hören: Signale aus einer Welt, die ihnen allein schon deshalb begehrenswert erscheint, weil sie vor ihnen verborgen ist. Nur die Wärme, die die vertrauten Elternstimmen in ein solches Begehren hineintragen, gab es bei unseren heimlichen Blicken auf die rot lackierte Tür nicht mehr.

Wurden damals, Mitte der neunziger Jahre, Vibratoren in der Auslage präsentiert, oder wäre das noch zu anstößig gewesen? Wurde überhaupt etwas ausgestellt, oder war das Fenster mit roter Plastikfolie abgeklebt? Ich kann mich nicht erinnern. Gut möglich, dass im Beate-Uhse-Laden meiner Schulzeit das Schmuddelige bereits nach außen getragen werden durfte, dass dort hinter der Scheibe Pornomagazine und Strapse auslagen, Jahre bevor Unternehmen wie die Bremer Fun Factory ihre taghellen Shops zu einer Art Apple Stores für das möglichst saubere, stylische Erotikgeschäft machten. Ein Klassenkamerad, mit dem ich vielleicht auch einmal an jenem roten Schaufenster vorbeigegangen bin, arbeitet heute dort. Die Fun Factory stellt ästhetische Dildos und Vibratoren her und passt sie nicht nur den Körpern der Frauen an, sondern auch unserem immer größer werdenden Wunsch, nichts Anrüchiges in der Hand zu halten.

Doch damals ging es uns nicht um die Auslage. Das eigentliche Mysterium lag darin, wer das Innere des Geschäftes betreten durfte und wer nicht, mehr noch: wer auch nur daran denken durfte, und wer sogar in seinen Gefühlen von dieser Welt abzurücken hatte. Die bloße Existenz des Ladens ließ uns spüren, dass uns etwas kategorisch verschlossen war, mir in meinem türkisfarbenen Anorak, meiner Freundin mit ihrem pinken Schulranzen. Einmal schaukelten sich Scham und Neugier bis zur Hysterie hoch, und wir wären an der Ampel beinahe vor Lachen in die Knie gegangen, hasteten dann aber doch Hand in Hand die letzten Schritte hinüber auf die Verkehrsinsel.

Übertreten habe ich die Schwelle des Ladens das erste Mal, als ich fünfzehn oder sechzehn war. Ganz sicher war ich noch nicht volljährig, denn ich wusste genau, dass mir das Betreten des Geschäfts aus Altersgründen nicht gestattet war. Dieses Verbot machte mir meine kurze Expedition seltsamerweise leichter: Die obszönen Geräte und die pornografischen Magazine, die Männer vor den Videoregalen, die mir Blicke zuwarfen, all die Phänomene, die ich bei meinem Streifzug fasziniert registrierte, musste ich nicht zu nah an mich heranlassen, da ich mich zugleich mit meiner kleinen Angst beschäftigen konnte, gleich von jemandem nach meinem Ausweis gefragt zu werden. Kein Besuch von irgendjemandem hier erschien mir statthaft und richtig, für mich aber verbot sich dieser Ort gleich mit doppelter Wucht.

Fast zwanzig Jahre später gehe ich an einem vernieselten Novemberabend wieder über den Bahnhofsvorplatz. Eine Spielhalle und ein Billigdiscounter sind in das Haus gezogen, in dem früher der Beate-Uhse-Laden lag. Grabbelkisten mit kitschigem Weihnachtsnippes stehen vor der Geschäftszeile. Natürlich habe ich mich verändert in all den Jahren, ich trage keine türkisen Anoraks mehr, und Sex erscheint mir nicht bloß als eine bizarre Idee aus der Bravo, die uns damals den Biologieunterricht und das Gerede auf Klassenfahrten belebte. Doch während ich lediglich erwachsen wurde, hat sich die Erotik grundsätzlicher verändert – und vor allem das Geschäft mit ihr. Dieses ist nicht älter geworden, sondern optimiert worden: kaum noch in Seitenstraßen oder Hinterhauswohnungen versteckt, sondern jederzeit von überall online abrufbar und ganz und gar auf die Wünsche der Kunden ausgerichtet. Das Tabu ist heute nur noch ein dünner Schleier, den man stets beiseiteziehen kann. Einen Moment lang sehne ich mich danach, noch einmal jenes späte Kind zu sein, das nach etwas Ausschau hielt, das nur im Augenwinkel existieren durfte.

Das alte Erotikgewerbe stand für das Verruchte. Es verband Scham und Schmutz, es wollte alles sein, bloß kein geradezu hysterisch sauberer und familienfreundlicher Flagshipstore für versteckte Fantasien. Stattdessen war es offensiv geheim und anstößig, angesiedelt auf der Rückseite unseres gesellschaftsfähigen Verlangens, hinter blickdichten Fensterreihen in den Schmuddelecken der Städte.

Was, wenn diese Form des Rotlichts vollständig aus unserer Gesellschaft verschwände? Und das nicht nur partiell, hier ein Sexshop, der nicht zur neuen Shoppingmall passt, dort ein Pornokino, das in Zeiten des Internets niemand mehr besuchen möchte, sondern wenn tatsächlich jene Schattenzone aufhörte zu existieren, die es genauso lange gibt wie unsere Vorstellungen von Moral und Tugend? Was wäre, wenn die verheimlichte Lust sich veränderte und verloren ginge, jene Spielart des Sex, die sich verletzend gegen unsere scheinbar sichere Ordnung stellt und diese Ordnung dabei doch so sicher behauptet – in welcher Welt würden wir fortan leben? Ein ganzer Kontinent der vermeintlichen Lust versänke, von vielen geleugnet, bestritten, weggelächelt.

Heute wird selbst die Bundeswehr von einer Frau geleitet, ebenso wie unsere Republik und der Internationale Währungsfonds. Frauen können fast alles werden – zumindest in der Theorie. Doch die Welt des Rotlichts ist nach wie vor eine geradezu abergläubisch absolute Männlichkeitsdomäne, wie es sie sonst in der westlichen Welt höchstens noch bei Matrosen und katholischen Würdenträgern gibt. So sehr sich die Erotikindustrie auch mit Sexspielzeugen oder neuen Formen der Pornografie gegenüber Frauen öffnet, die Orte der tatsächlich käuflichen Lust bleiben eine Domäne zeitloser Männlichkeit, die eine Frau wie ich immer nur von außen sehen kann. Männer gehen allein ins Bordell oder auch miteinander, zur Verbrüderung nach einem Meeting etwa oder zur Feier eines Junggesellenabschieds, über alle Milieus, Bildungsschichten und Hierarchien hinweg. Allein die Geschlechtergrenze bleibt total. Eine Frau, die sich in dieses Terrain einschleicht, ist kein bloßer Eindringling, sondern ein schlechtes Omen dafür, dass die gesamte stillschweigende Ordnung unumkehrbar ausgehebelt wird.

Als Frau kann man lediglich käuflich sein, sobald es um das Geschäft mit der Lust geht. Andere Rollen sind nicht vorgesehen. Es ist schier unvorstellbar, als Frau aktiv im Rotlicht aufzutauchen. Man wäre ein Fehler im System, eine Art Machttransvestit. Ich aber wollte nicht mehr verschämt am System vorbeigehen, kichernd im Wissen, dass eine ganze Welt mir verschlossen ist, obwohl ich längst nicht mehr elf Jahre alt bin. Ich wollte sehen, was tatsächlich geschieht in Sexkinos und Laufhäusern, wollte mit Frauen vom Straßenstrich sprechen, mit beobachtenden Frauenrechtlerinnen und lustsuchenden Swingerclub-Besuchern. Ich wollte mich unterhalten und vielleicht auch mehr als das, ich wusste es nicht. Ohne meine männlichen Begleiter aber hätte man mich an vielen Orten noch auf der Schwelle abgewiesen, an anderen allenfalls als seltsamen Paradiesvogel unter besondere Beobachtung gestellt. Denn gestattet wird Frauen allenfalls, sich der Sphäre des Rotlichts hingebungsvoll zu unterwerfen. Nicht nur durch gefeierte Filme wie Luis Buñuels Belle de jour von 1967 oder fast fünfzig Jahre später François Ozons Jeune et Jolie spuken von Männern gestaltete Fantasien über bürgerliche Frauen, die in den Sog des Verruchten geraten. Das tatsächliche Tabu jedoch verletzt man als Frau erst, wenn man mehr als ein begehrenswertes Phantasma sein möchte. Wenn man sich unter die Klientel mischt und als zahlende Mitspielerin auftritt, als Sehende und Handelnde statt als Betrachtete und Benutzte. Wenn man sich als Frau einmischt in diesen traurigen, banalen, rätselhaften Tauschprozess, der allein für Männer schon immer akzeptabel schien: Geld gegen Lust und Geheimnis.

Durchreist habe ich das Rotlicht mit männlichen Begleitern, denen ich mich verbunden fühlte – mit einer neuen Liebe, einem alten Freund, einem ehemaligen Geliebten. Sie alle wie auch ich bürgerliche Existenzen und in sicheren Welten zu Hause, mit großzügigen Wohnungen, festen Beziehungen, gesellschaftlichem Status, und jeder von ihnen hat irgendwann einmal Foucault gelesen und könnte aus dem Stand ein paar gelehrige Sätze sagen über die ins Dunkel verdrängte Sexualität der Neuzeit und die Mechanismen unserer Gesellschaft, die uns dennoch andauernd über Sex sprechen lassen.

Obwohl wir einander vertraut waren und doch eigentlich nur gemeinsam als Beobachter in die Welt der nächtlichen Abenteuer ausziehen wollten, veränderten uns diese Orte. Beziehungen gingen in die Brüche oder verschoben sich, Sehnsüchte und Ängste wurden offenbar. Wir haben uns beschützt und geängstigt, begehrt und geekelt, und über allem lag das Flackern defekter Leuchtstoffröhren.

Immer tiefer drangen wir vor in die verwaltete Lust. Oft schien mir, als setzte diese meinen Begleitern noch stärker zu als mir. Von mir wurde nämlich gar nicht erwartet, auf vorbestimmte Weise in die Rituale einzusteigen, mich durfte es ja eigentlich gar nicht geben an diesen Orten. Manche Dinge in diesem Buch werden vielleicht gerade darum anstößig erscheinen, weil ich als Frau sie erlebt, gesehen, gekauft habe, und sie würden anders wirken, hätte ein männlicher Autor über sie geschrieben – und auch das erzählt von unserer Sexualität. Es zeigt die brillant funktionierenden Ausschlussmechanismen unserer Gesellschaft, die mit ihrer Moral fortwährend in unsere Intimsphäre eingreift. Sie reguliert, was wir sexuell sein dürfen, wer wir zu sein haben und welche Räume und Zugänge zur Lust uns geöffnet oder versperrt sind.

Die Männer, die mich durch dieses Buch und durch ein ganzes Jahr begleiteten, waren daher viel mehr als meine stummen Beschützer. Sie warfen andere Blicke als ich auf das, was in unserer Gesellschaft tabuisiert und verheimlicht, was als Lust imaginiert und was als Befriedigung verkauft wird. Sie zeigten mir, wie labil Geschlechterrollen sind und wie tradiert zugleich, und dass es noch immer nur eine einzige Antwort auf die Frage gibt, wer sich Geheimnisse kaufen darf und wer nicht. Die Männer waren dabei, wenn sie und ich an unsere Grenzen stießen – und viel mehr noch an die der Frauen, die im kühlen Schein des Rotlichts arbeiten und die sich allzu oft nicht leisten können, Grenzen zu wahren.

Von diesen Frauen und von den Männern und auch von mir selbst ahnte ich nahezu nichts, als ich damals als Elfjährige zum ersten Mal aus dem Augenwinkel die rot lackierte Tür erblickte. Es war Zeit, sie aufzustoßen.

ERSTE TUCHFÜHLUNG.

EIN ABEND MIT TABLEDANCE

»Passen Sie gut auf die Dame auf«, sagt der Taxifahrer, als wir aussteigen. Um uns blinken Schriftzüge: Girls Girls! Sex Inn! Gogo Tanz! Live Show!Darüber leuchten in der Ferne Frankfurts Bankentürme. Schlingernd schiebt eine Frau einen vollgemüllten Einkaufswagen über die Straße. Ein Junkie torkelt aus einem Hauseingang auf uns zu, streckt die Hände in unsere Richtung. Ich rücke enger an Hanno heran. Hoffentlich merkt er sich, was der Taxifahrer gerade gesagt hat: auf mich aufpassen. Und hoffentlich kann er das überhaupt.

Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist eine Reeperbahn ohne Folklore, eine heruntergekommene Vergnügungsmeile, auf der zumindest ich mir auf den ersten Blick Vergnügen nicht vorstellen kann. In einer Nebenstraße sehe ich Männer auf dem Asphalt kauern und die Reste aus aufgesammelten Zigarettenstummeln zusammenbröseln. Wie oft habe ich Hamburgs Touristen verflucht, wenn sie abends stockbesoffen und zugleich verklemmt durch Sankt Pauli zogen, doch als ich jetzt in die Gesichter der Menschen auf der Straße blicke, erschrecke ich, so aufgeraut von Drogen und Elend erscheinen sie mir, und ich wünsche mich fort aus Frankfurt, hin auf die Große Freiheit, wo aus irgendeinem Lautsprecher Hans Albers über alle Milieugeschäfte hinweg ein nostalgisches Seemannslied singt.

Hanno und ich helfen uns gegenseitig über eine Pfütze, auf der ein chemischer Film schimmert. In seinem Cordsakko wirkt mein Begleiter fast schon absurd zahm für diese Kulisse. Wir kommen direkt von einer Lesung im Literaturhaus, eben noch hatten wir ein Publikum Perlen tragender Frauen vor uns, dazwischen Männer in Zweireihern oder Bibliothekarspullovern. Eros-Center steht auf den Schildern vor uns, Sauna-Club, Sex-Kino. Ein Bordell heißt Komm, ich brauche kurz, bis ich den Versuch von Witz realisiere. Die Schilder am Pure-Platinum-Clubversprechen Pure Unterhaltung. Der Eingang ist ausgeleuchtet und glatt wie das Foyer einer Großraumdisko. Aber wer will schon in eine Riesendisko, vor der nicht mal eine Schlange aufgeregter Teenager wartet?

Ich blicke mich um, wage dann zum ersten Mal diejenigen zu fixieren, die hier bei der Arbeit sind. Sie lehnen in Grüppchen an den Türen vor den Tabledance-Bars und Clubs der Straße oder sitzen auf Barhockern, die sie vor die Eingänge geholt haben. Es sind junge Frauen, jünger als ich. Aus dem Taxi heraus waren sie nur verwischte Gestalten, abstrus dünn bekleidet in dieser Spätherbstnacht. Einige tragen Strapse, andere einfach nur knapp: Hotpants, Miniröcke, Korsette. Vielleicht machen sie Pause, vielleicht stehen sie auch als Köder für potenzielle Kunden hier, ich weiß es nicht. Ich weiß noch gar nichts.

Ein Türsteher, dann noch einer sprechen Hanno und mich an, versuchen uns wie übereifrige Kellner zum Bleiben zu überreden. Wir gehen einige Schritte weiter. Das Gefühl, von allen Seiten angestarrt zu werden, verliert sich schon, vielleicht gewöhne ich mich bereits an diesen Ort.

Das Moulin Rouge wirkt von außen wie die etwas schmuddelige Attrappe eines französischen Cafés. Mir scheint es noch die sympathischste Adresse in dieser desolaten Straße zu sein. Außerdem sieht der Türsteher mit seinen Zahnlücken und dem kahlen Schädel aus wie der Schauspieler Jürgen Vogel, und das ist immerhin etwas Vertrautes. Auch er will uns zu einem Drink hereinbitten. Die Frau neben ihm kippelt unbeteiligt auf ihrem Stuhl. Sie führt ihre Zigarette zum Mund, trotz der Kälte mit langsamer Lässigkeit.

»Gibt es bei euch Tabledance?«, fragt Hanno. Er wirkt so aufgeräumt und arglos, dass er im grellen Chaos dieser Straße eigentlich sofort als Fremdkörper auffliegen müsste. Vielleicht habe ich ihn deshalb als Begleiter ausgewählt: weil er die Sicherheit ausstrahlt, nicht selbst verloren zu gehen im Sog dieses Abends. Weil er mich ganz bestimmt unbehelligt zurückbringen wird zu meinem Hotel mit Skyline vor dem Fenster und drei Granny-Smith-Äpfeln auf dem Nachttisch.

»Bei uns gibt es alles, was ihr euch vorstellen könnt«, verspricht der Jürgen-Vogel-Türsteher.

»Aber ohne uns würde da drinnen jetzt niemand tanzen?«

»Ohne euch nicht. Aber für euch passiert alles, was ihr wollt. Auch in privater Atmosphäre, wenn ihr mögt.«

»Wir suchen keine private Atmosphäre. Wir suchen Tabledance!«

»Dann würde ich da drüben hingehen«, schaltet sich die junge Frau auf dem Barhocker ein und zeigt auf die andere Straßenseite. »Ins Silver Dynamite gehen viele.«

»Aber danach kommen sie alle zu uns«, fällt der Türsteher ihr ins Wort und breitet einladend die Arme aus. »Ihr kommt danach auch zu uns!«

»Ja, klar«, sage ich besänftigend, und dann fliehen wir über die Straße.

Dort gräbt uns gleich der nächste Türsteher an. Er sieht aus wie ein türkischer Großvater, der seine Verwandten gerne zum Tee einlädt, und wir wirken auf ihn offensichtlich so harmlos, dass er uns mit dem Versprechen von Jugendverträglichkeit ködern möchte: »Familienprogramm!«, ruft er und verlangt keinen Eintritt, schiebt nur mit der Hand den roten Samtvorhang beiseite. Hanno lächelt höflich und geht schweigend hinein.

Ich hole noch einmal Luft, dann ducke auch ich mich unter dem halb geöffneten Vorhang hindurch.

Was erwartet mich? Was erwarte ich? Ich bin hier, weil ich etwas über Lust erfahren möchte, über eine bestimmte Spielart von ihr und darüber, was sie mit uns macht. Doch auf diese Fragen gibt der Raum vor mir erstmal keine Antwort. Er wirkt vor allem leer. Verspiegelte Säulen verhindern die Übersicht, zwischen ihnen wirft eine Diskokugel helle Punkte auf die Bühne, in der Mitte glänzt eine Stange. Aus den Boxen tönt in mittlerer Lautstärke ein alter Hit von Madonna, und durch die Lichtkegel tanzt Staub in der Luft. Nur zwei geduckte Gestalten sitzen direkt vor der Bühne. An der Bar poliert ein Kellner gelangweilt Gläser, vor ihm stehen zwei Jungs in Anzügen.

Erst nach einigen Sekunden entdecke ich die Frauen. Vier, nein, fünf Tänzerinnen sitzen auf einem Kunstledersofa etwas abseits, uns kehren sie den Rücken zu. Ein junger Mann mit einer durchsichtigen Schirmmütze tanzt in ihrer Nähe, beim Zigarettenautomaten. PRACHT, lese ich auf seinem T-Shirt, und so fühlt er sich offensichtlich auch. Er streckt seine trainierten Arme in die Höhe, dreht sich im Kreis, jubelt sich selbst zu. Sein Gesicht ist symmetrisch und belanglos wie das eines RTL-Serienstars. Ist er hier angestellt und soll die Gäste anspornen? Gehört ihm der Laden vielleicht sogar? Oder ist er doch bloß eine verlorene Seele im euphorischen Koksrausch?

An der Bar stoßen die beiden jungen Anzugträger mit Gin Tonic an. Sie sind noch keine dreißig, schätze ich, und arbeiten bestimmt an der Frankfurter Börse oder träumen zumindest davon. Den spärlich bekleideten Frauen vom Sofa haben sie sich nur halb zugewandt, so wie man ein Fußballspiel betrachtet, das einen nicht wirklich interessiert, und ebenso streifen ihre Blicke nur kurz die halbnackte Frau, die gerade mit ihren Plateau-High-Heels auf die Bühne stakst. Im ersten Augenblick wirkt sie auf mich natürlich: ein zierliches Mädchen, das sicher öfters Lachanfälle hat und manchmal husten muss, wenn es an einer Zigarette zieht. Aber dann umschreitet sie betont lasziv die Stange, greift mit beiden Händen zu und lässt ihren Oberkörper nach vorne sinken, um uns ihre Brüste zu präsentieren. Die beiden Anzugträger scannen kommentarlos jede ihrer Bewegungen und saugen an ihren Strohhalmen. Mit einer einzigen heftigen Bewegung zieht die Frau sich an der Stange hoch. Ihre Beine umklammern das Metall, ihre Hände lösen sich, und sie gleitet, nur von ihren Schenkeln gehalten, ganz langsam hinab.

Ich hole uns zwei Bier von der Bar und dirigiere Hanno in eine abgerundete Sitzecke. Es ist, als fühlte ich mich unbefangener an diesem Ort, während er nach Richtlinien für sein Verhalten sucht.

Von ihrem Kunstledersofa aus beobachten auch die anderen Frauen ihre Kollegin. Sie hat kleine Brüste, und während sie nun kopfüber hängt und ihren Rücken überstreckt, sind sie kaum mehr als eine Wölbung ihrer hellen, glatten Haut. Ihre Haare stauen sich unter ihr auf dem Boden. Sicherlich hat sie auch ein Gesicht, aber darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Mein Blick ist überall, bloß nicht auf ihrem Mienenspiel, und ich habe es bereits vergessen, als sie uns gleich darauf während ihrer durchgetakteten Choreografie ihren schimmernden Rücken zeigt.

Kein Lächeln, nur ein strenger Blick: Vor uns steht zum ersten Mal eine der Frauen des Geschäftes. Ich starre auf ihre Augenbrauen oder vielmehr auf die beiden künstlich hohen Kajalbögen, die sie ersetzen. Nackt wirkt ihr Gesicht dadurch, viel nackter als ihr Körper, der nur von knappen Dessous bedeckt ist. Ich erwarte, dass sie uns etwas verkaufen will oder uns maßregelt, weil wir hier als Paar erschienen sind, doch sie bedeutet uns nur mit einem Wink, dass wir uns nicht in der Sitzecke aufhalten dürfen.

»Ist das der Platz für den privaten Lapdance?«, fragt Hanno, aber die Frau ist schon wieder zurück zu ihren Kolleginnen gestöckelt. Untertänig wechseln wir auf eine Sitzbank an der Wand. Säulen vor uns, Säulen um uns, überall sieht man von hier aus die verspiegelten Pfeiler des Raumes, als säßen wir in der billigen Jahrmarktsattrappe eines Tempels oder einer Kirche. Sie sind so um die Bühne postiert, dass man von fast jedem Platz hauptsächlich sich selbst anschaut. Mir fällt eines der Bücher ein, die ich in den letzten Wochen zur Vorbereitung meiner Recherche gelesen habe, mich dabei immer wieder fragend, ob all die abstrakten Theorien über Liebe, Kapitalismus und Entfremdung mir wirklich erklären können, was ich sehen werde. »Zur Krise der Liebe führt nicht allein zu viel Angebot am anderen Anderen, sondern die Erosion des Anderen«, schreibt Byung Chul Han in Agonie des Eros. Unser Ich sei so groß geworden, dass für den anderen gar kein Raum in unserer Vorstellung bleibe. Ist das verspiegelte Spektakel hier im Silver Dynamite also eine gelungene Liebesshow in Zeiten des Narzissmus? Oder doch nur schlechte Sicht auf den billigen Plätzen?

Die zierliche Frau arbeitet immer noch auf der Bühne vor sich hin. Sie liegt inzwischen auf dem Teppich, der langsam rotiert und sie wie ein Stück Fleisch in einem Feinkostgeschäft von allen Seiten präsentiert. Rhythmisch und ausdauernd klappt sie ihre angewinkelten Beine auf und zu. Die beiden Männer vor dem Podest haben sich etwas vorgelehnt. Der eine ist ein etwa Fünfzigjähriger im Sweatshirt, etwas beleibt, aschblondes Haar ohne erkennbaren Schnitt – ein Jedermann mit Pils und einer Schale Erdnüsse vor sich, als habe er es sich auf der Couch zu Hause gemütlich gemacht. Durch eine der Säulen von ihm getrennt sitzt ein hübscher dunkelhäutiger Junge, dreiundzwanzig, fünfundzwanzig höchstens, der an einem Hefeweizen nippt. Sein Rucksack liegt unter dem Stuhl, er wirkt, als sei er gerade aus der Uni gekommen.

Hanno und ich sprechen nicht, wir gaffen nur. Drüben in einer Ecke entdecke ich schließlich noch einen Gast, einen älteren Mann mit geringeltem Pullover und schweren, traurigen Tränensäcken wie Peter Huchel. Melancholisch betrachtet er die Bühne, als leide er an dieser nahezu entblößten Frau auf dem Teppich, die doch niemals an seinem Küchentisch sitzen wird, sondern für ihn immer Teil einer Kunstwelt bleibt.

Dabei ist vieles hier so alltäglich, als säßen wir in der Eisdiele einer Kleinstadt. Die laminierte Getränkekarte, die Bistrotische und die verspiegelten Wände, eigentlich ist das alles hier Wunstorf oder Delmenhorst oder irgendein Neustadt. Die Preise allerdings gehören eher zu einem reichen Vorort im Taunus, merke ich, als ich die Karte aufschlage. Für unsere Ladies, steht über dem Champagner-Cocktail für hundert Euro, mit dem man sich Zutritt in den VIP-Bereich erkauft. Von unserem Platz aus wirkt er wie eine Schwimmbadumkleide, die einfache Alutür steht halb offen, ich sehe ein paar Handtücher auf dem Boden liegen. Daneben ist eine vollverglaste Dusche zu erkennen, wohl für die Shower Show, die es ebenfalls im Angebot gibt. In meinem Hotel, diesem profanen Gebäude, in das ich irgendwann in dieser Nacht zurückzukehren hoffe, gibt es eine ähnlich inszenierte Dusche, den bizarren neuen Event-Hotelarchitekturen folgend mitten im Zimmer platziert. Das Licht fällt dort von oben in die Kabine, ich könnte den gesamten Raum abdunkeln und nur noch den verglasten Schacht sichtbar lassen, in dem ich mich dann wie eine einsame Tabledancerin unter dem Wasserstrahl hin und her wenden würde. Intimität wird zur Präsentationsform, auch dann noch, wenn es, wie in meinem Hotelzimmer, nicht einmal Zuschauer gibt.

»Das hier hat ja alles seinen Reiz«, sagt Hanno. »Aber …« Dann sagt er erstmal lange nichts. Draußen auf den Bühnen der Kulturwelt kann er souverän die Welt erklären, lächelnd, charmant und immer ein wenig jungenhaft. Hier erklärt er nichts, sondern starrt nur auf den polierten Aschenbecher vor uns. »Vielleicht erwartet man auch nur, dass es einen Reiz hat«, meint er schließlich. »Weil man eine Grenze überschreitet, wenn man hierher kommt.«

PRACHT tanzt noch immer nahe der Theke. Er wippt mit den Armen rudernd auf und ab, springt und johlt, als feiere er die beste Party seines Lebens, und ich frage mich, wie dann wohl die anderen Partys in seinem Leben ausgesehen haben.

»Schlechter Schauspieler«, kommentiert Hanno ihn. »Wie beschreibt so jemand wohl seinen Job? Ich arbeite als Animateur?«

»Ich bin Gastronom?«, schlage ich vor.

»Ich bin in der Unterhaltungsindustrie tätig?«

»English oder deutsch?« Eine in Rosa gekleidete, nein, von rosafarbenen Stringbändern zart umschnürte und ansonsten ziemlich nackte Frau steht vor uns und blickt mich an, einen riesigen Geldbeutel in der Hand, fast eine Waschtasche. Sie ist sehr blond und sehr jung und sieht auf eine für diesen Ort fast schon unpassende Weise sehr lieb aus.

»Beides. Egal«, sage ich verwirrt, weil ich nicht weiß, was sie will, weil ich, noch schlimmer, nicht weiß, was ich hier eigentlich wollen soll oder darf, und ob es in gewisser Weise demütigender für die Frauen ist, dass nicht nur die Männer, sondern auch ich ihnen zusehe.

»Wollt ihr Dollarnoten?«, fragt sie mit leichtem Akzent und hält uns Papierscheine entgegen, Spielgeld für Erwachsene. »Ein Schein drei Euro.«

Hanno und ich blicken uns an.

Hatte ich es mir nicht genau so vorgestellt? Aber wo sind die Geschäftsleute, deren Zeigefinger anzüglich durch dicke Geldbündel gleiten, als strichen sie über die Schamlippen einer Mätresse, und die dann doch zu geizig sind, den Tänzerinnen mehr als nur einen Schein zuzustecken? Ist hier vielleicht doch alles kleiner und gewöhnlicher, einem Bauchladen ähnlicher als dem Big Business?

Da sehe ich, dass wie auf mein Stichwort hin einer der beiden Anzugträger am Rand der Bühne steht. Die Tänzerin räkelt sich vor ihm, lockt, flirtet, um ihr Trinkgeld für den Auftritt zu bekommen. Der Anzugträger dreht sich kurz zu seinem Kollegen um, sein Lachen kommt mir zynisch vor. Er hält der Tänzerin einen Dollarschein hin, zieht ihn wieder weg, und fasst er jetzt wirklich nach ihren Brüsten?

»Nicht anfassen«, sagt das Mädchen und schlägt ihm die Hand weg. Ich rücke zur Seite, recke mich an der Frau mit der Geldtasche vorbei, um durch die Popmusik hindurch besser zu verstehen, was dort vorne vor sich geht.

»Willst du den Dollar haben oder nicht?«, fragt der Mann.

»Nicht so«, erklärt sie und greift sich demonstrativ mit den Händen an die Brüste. »So ist das nicht erlaubt.«

»Du willst ihn doch trotzdem. Du willst ihn doch«, lockt der Anzugträger und wedelt mit dem Schein vor ihrem Gesicht, als wolle er sie abrichten. Fass!

»Nicht so«, wiederholt das Mädchen auf der Bühne ruhig und wendet sich ab.

Niemand hat eingegriffen. PRACHT ist in seinen Tanz versunken, und die anderen Zuschauer im Silver Dynamite wirken so zurückgenommen und passiv, als wollten sie unsichtbare Beobachter bleiben, sich lediglich in ihren Betrachtungen verlieren wie einzelne Mönche vor einer Marienstatue, demütig und ahnend, dass der Himmel noch ganz andere Tiefen bereithält als die Bühne des Silver Dynamite. Oder bin lediglich ich es, die sich hinter all dem noch etwas anderes wünscht? Haben sich die Männer um mich herum längst damit abgefunden, dass es hier nur Oberflächen gibt und nichts als Oberflächen? Und möchten sie das vielleicht sogar glauben, weil ihr Glotzen dann weniger verwerflich wäre?

Die blonde Tänzerin mit dem Geldbeutel steht noch immer vor uns, wortlos. Sie insistiert nicht, spielt nur mit dem Reißverschluss der Tasche. Ich frage mich, wie lange sie schon hier arbeitet, ob ihr Schweigen Routine ist oder Abgestumpftheit.

»Vielleicht trinken wir zuerst ein Bier«, sage ich und zeige auf die Geldtasche. »Dann trauen wir uns mehr.«

Die Frau sieht mir einen Moment lang in die Augen, das ist ihr einziger sekundenkurzer Versuch, mich doch noch vom Kauf des Spielgelds zu überzeugen. Ob sie an den Umsätzen beteiligt wird oder am Ende ausschließlich von den Dollarscheinen lebt? Sie drückt den Beutel an sich, tritt auf ihren High Heels einen Schritt zurück als mache sie einen ungeschickten Knicks vor uns, und lässt uns zurück.

»Die kriegen acht Euro fünfzig die Stunde, das ist ja der Mindestlohn«, erklärt uns der Anzugträger ein paar Augenblicke darauf. Er hat sich zu uns gesellt, oder vielmehr ist er leicht gegen unseren Tisch getaumelt, offensichtlich hat er schon einige Gin Tonic intus. Wahrscheinlich hat er sich nur zu uns verirrt, weil ich eine Frau bin und dadurch interessant, auf gewisse Weise sogar interessanter als die anderen Frauen hier, mit denen das Spiel eben vollkommen klar ist: Dollarscheine gegen Aufmerksamkeit. Mit seinem Kollegen sei er nur durch Zufall hergekommen, zum Ausklang nach einer Sitzung, erzählt er mir, er habe in diese »Tittenbar« gar nicht reingewollt: »Ich bin Berliner, ich kenne das doch alles.« Er hat offensichtlich Erfahrung, denn schon erklärt er uns: »Gutes Geld ist das, die arbeiten ja nur zehn Minuten pro Stunde! Und mit den Dollarscheinen obendrauf, da kommen die schon auf zwanzig Euro.«

»Zehn Minuten? Die hocken doch den ganzen Abend in diesem Schuppen«, sagt Hanno.

»Ich meine das nicht böse«, beschwichtigt der Mann ein wenig lallend. »Das Geld ist natürlich hart verdient. Tanzen ist ja anstrengend.«

»Und wie viel verdienst du?«, frage ich.

»Die könnten ja auch nirgends sonst arbeiten. Ihr Deutsch ist nicht gut genug«, erklärt er mir, anstatt auf meine Frage einzugehen. Er nickt zu der Frau hinüber, die er mit dem Geldschein ködern wollte. »Die schicken ihren Eltern das ganze Geld nach Rumänien. Für die ist das viel. Für uns nicht.«

»Wie viel verdienst du denn nun?«, frage ich nochmal.

»Hör zu, wir verdienen alle okay. Du und er und ich. Sonst wärt ihr nicht in diesem Laden, mit Bier für sechs Euro. Das ist für euch nichts, worüber ihr nachdenkt.« Er macht eine Pause, stützt sich an unserem Tisch ab und fragt dann, was eigentlich unser Ziel für den Abend sei.

Hanno zuckt auf seine beherrschte Art mit den Schultern. »Wir wollten das hier halt mal kennenlernen.«

Der Anzugträger sieht uns an, als hätten wir gerade offenbart, wir seien von der Heilsarmee. Es passt offensichtlich nicht in sein Weltbild, dass wir einfach nur so hier sind. Wir müssten doch etwas vorhaben bei so einem Ausflug, erklärt er. Und überhaupt, ich als Frau, das sei doch seltsam. »Warum willst du dir hier andere nackte Frauen ansehen? Du hättest doch einfach eine Freundin fragen können!«

»Die tanzt aber nicht an der Stange.«

Kopfschüttelnd schwankt der Mann zurück zu seinem Kollegen und blickt dabei nicht einmal zur Bühne hinüber. Kniend, die spitzen Plateauabsätze ragen unter ihrem nahezu nackten Hintern hervor, führt dort inzwischen eine neue Tänzerin mit dunklem Teint einen lasziven Bauchtanz vor. Dazu tönt arabische Popmusik aus den Lautsprechern, flach und steril trotz des vorgetäuschten Enthusiasmus. Hanno ist ganz still. Während ich der Frau auf der Bühne zusehe, empfinde ich statt Leidenschaft eher Hochachtung für ihre gymnastischen Leistungen. Keine eigene, lebendige Bewegung findet auf der Bühne statt, keine lebendige Lust wird dort gezeigt, stattdessen sehe ich lediglich eine überzeichnete Inszenierung, die bis zu den strassbesetzten Schuhen reicht, deren durchsichtige Absätze mindestens zwanzig Zentimeter hoch sind. Lebendig wirkt gerade nur eine andere Tabledancerin, die vorne an der Bar mit dem Kellner herumalbert und ihm ein neues Tattoo auf ihrem Arm zeigt. Sie hat blondierte hüftlange Dreadlocks, wirkt cool und souverän und bessert hier bloß ihr Budget für eine Backpackreise auf, stelle ich mir vor, weil sie seit Jahren von der großen Freiheit träumt.

Die Lust auf der Bühne hingegen gleicht einer leeren Messe, in der zwar noch die alten Gebete repetiert werden, aber an nichts mehr geglaubt wird. Einen Orgasmus erleben die Gäste hier wohl allenfalls auf der Toilette, die ich mir als eine in kraftloses Licht getauchte, gekachelte Höhle vorstelle, in der es nach Urinstein riecht.

»Immerhin sind die freiwillig hier«, sagt Hanno.

»Was man so freiwillig nennt.«

»Wenigstens keine Zwangsprostitution.«

»Wir haben doch überhaupt keine Ahnung«, erwidere ich. Ich betrachte meinen Begleiter, wie er etwas abgerückt neben mir sitzt, darauf bedacht, dass wir uns ja nicht berühren. Ist er tatsächlich so teilnahmslos, wie er sich gibt, oder ist das eine Art Pokerface, eine Tarnung seiner wahren Gedanken und Projektionen an diesem Ort?

»Warst du früher schon mal in so einem Club?«, frage ich. »In einem Striplokal? Einem Sexkino? Irgendwas in der Art?«

Hanno zuckt nur mit den Achseln, dreht den Aschenbecher hin und her. Auf den Philippinen saß er mal allein in einem Taxi, erzählt er schließlich. Sie fuhren zu einem Restaurant oder zu seinem Hotel, er kann sich nicht mehr genau erinnern. Irgendwann drehte sich der Fahrer um und fragte mit einem Augenzwinkern: »Looking for girls?«

»Am schlimmsten war dieses Zwinkern«, sagt Hanno. »Als ob es ein Einvernehmen geben würde: Wir wissen doch beide, wie der Hase läuft und wofür die Europäer nach Fernost reisen, also auch ich. Und dieses Taxi war jedes Taxi. Es gab kein einziges, in dem der Fahrer sich nicht irgendwann umgedreht hätte.«

Zumindest der nüchterne Ton, in dem er das erzählt, beruhigt mich ein wenig. Hanno wirkt, als wäre er genau wie ich nur staunender Zeuge und nicht Beteiligter, ob damals im philippinischen Taxi oder hier im Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber kann er und kann auch ich tatsächlich unbeteiligt sein? Ich stelle mir jene Touristen in Bermudashorts und Badelatschen vor, die auf die Frage des philippinischen Taxifahrers nur warten. Ihr Gewissen hat gerade Urlaub, und nach zwei Wochen kehren sie mit gebräuntem Teint nach Europa zurück. Was in der Fremde passiert, verfolgt sie so wenig wie eine Sünde, die nur geträumt wurde. Ihre Lust nimmt sich, was sie bekommen kann. Erstaunlich, wie einfach und schlicht das Ausklinken aus den gewohnten Gepflogenheiten gelingt, aus dem alltäglichen humanen Umgang der Menschen untereinander, von denen einige plötzlich nur noch nach ihrer Lust handeln, wenn die Lust sie überkommt.

Dabei ist die Lust der Männer in der Ferne ebenso wie hier in der Tabledance-Bar nichts als eine schale Schutzbehauptung, denke ich auf der Sitzbank neben Hanno. Die Männer berufen sich auf einen Drang, der sie überwältigt und dem mit Vernunft scheinbar nicht beizukommen ist. Durch ihre Lust und ihr Geld glauben sie sich darin gerechtfertigt, die grundlegendsten Regeln des Miteinanders zu missachten. Sie leben mit der Garantie, sich an bestimmten Orten besonders verhalten zu dürfen, anders als die Frauen, die vor ihnen ihre Tänze aufführen und ihnen anderswo noch auf ganz andere Weise zur Verfügung stehen. Ich blicke zu den beiden betrunkenen Anzugträgern hinüber. Offensichtlich gibt manchen die Verletzung fremder Würde einen enormen Kick. Sie spüren Macht über andere und leben sie aus.

Die nächste Bühnentänzerin ist in Tigerdessous gekleidet. Mit einem Griff zwischen die Beine reißt sie sich die Felloptik von den Hüften und wedelt mit ihrem Höschen wie mit einer Trophäe. Sie bietet sie den beiden Männern vor der Bühne an, doch keiner von ihnen will sie haben. Fast muss ich lachen, eher aus Unbehagen als aus Erheiterung. Nicht bloß, dass wir Sex hier als reine Ware sehen – wir schätzen nicht einmal mehr die Ware selbst. Alles, sogar der Fetisch ist entzaubert, und das Geschehen auf der Bühne ist nur noch ein Programmpunkt für den Junggesellenabschied, hier im Silver Dynamite buchbar in vier unterschiedlichen Paketen, das teuerste für vierhundertzwanzig Euro inklusive Stretchlimousinenservice, einer Flasche Wodka Absolut und acht Begrüßungsbieren.