Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

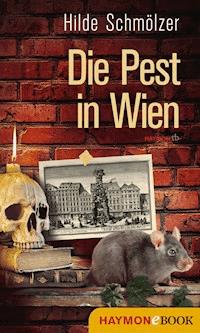

JEDER KENNT SIE, DIE "SCHÖNE LEICH" - ABER WAS HAT ES TATSÄCHLICH DAMIT AUF SICH? Kurzweilig und informativ spannt Hilde Schmölzer den Bogen vom Barock bis in die Gegenwart und erklärt, warum die "schöne Leich" die Lebensphilosophie der Wiener auf den Punkt bringt. Das opulente Begräbnis mit vielen Trauergästen gilt den Wienern nämlich als die einzig wahre Möglichkeit, ihr irdisches Leben angemessen abzuschließen. Und dieser letzte Wille kommt nicht von ungefähr: Schon die Habsburger schwelgten in monströsem Leichenpomp. EIN POTPOURRI SCHAURIG-SCHWARZER GESCHICHTEN Aber Hilde Schmölzer hat noch viele andere wunderbare Geschichten über den Wiener und seinen Tod zu erzählen: So etwa wurden im 19. Jahrhundert die Grüfte des Stephansdoms für Interessierte geöffnet und Scharen von Schaulustigen strömten die Katakomben. Kurze Zeit dachten die Wiener gar über eine dampfbetriebene Leichenbeförderung nach. Die Särge mussten nämlich bei Schlechtwetter in Wirtshäusern zwischengelagert werden, weil die Fuhrwerke im Schneetreiben stecken blieben. Da mag es auch nicht verwundern, dass die Begräbnisse von Königen und Fürsten freudig erwartet wurden. Zu diesen Anlässen bot sich den Zuschauern immer eine besonders schöne Leich ? Ein Fest für Freunde des schwarzen Humors, Wien-Fans und alle, die der Wiener Seele auf den Grund blicken wollen. Erfahren Sie außerdem - was es mit der Pompfüneberei auf sich hat - warum Wien die Stadt der Melancholie ist - weshalb ausgerechnet Sigmund Freud der Erfinder des Todestriebs ist - welch irrsinniges Geschäft sich mit dem Tod machen lässt - warum die Kapuzinergruft ein wahrer Touristenmagnet ist - warum der Wiener irrsinnige Angst vor dem Scheintod hat und - weshalb der Wiener Walzer alles andere als von jener oberflächlich-beschwingten Heiterkeit geprägt ist. "Noch nie war es so vergnüglich, sich mit dem Tod zu beschäftigen!"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hilde Schmölzer

A schöne Leich

Der Wiener und sein Tod

Mit Illustrationen aus dem Wiener Bestattungsmuseum

Hilde Schmölzer

A schöne Leich

Einleitung

Der Tod in Wien ist von besonderer Art. Er spiegelt Tradition, Kultur und Geistesleben dieser Stadt in tausend Schattierungen und Facetten. Er ist zu einem Wiener Tod geworden, der sämtliche Ungereimtheiten in sich vereint. Dieser »Wiener Tod« ist überall zu Hause, er sitzt in allen Ecken und Winkeln und meistens dort, wo man ihn am wenigsten vermutet. Er wechselt seine Auftritte im großen Welttheater, hat sich immer wieder neue Kleider zurechtgelegt, mit denen er zu faszinieren, zu erschrecken, abzustoßen weiß.

Es ist naheliegend, über ihn ein Buch zu schreiben. Weil er doch so gegenwärtig ist und gar nicht immer das Sterben, sondern viel häufiger noch das Leben meint. Wer findet sich da schon in dieser verzwickten Wiener Denkungsart zurecht? Der Wiener natürlich! Er hat seinem Tod ein Denkmal gesetzt auf die verschiedenste Art und Weise, in seinen Liedern, seinen Gedichten, seinen Komödien und Tragödien, in der ganzen »Pompfüneberei« des 19. Jahrhunderts und nicht zuletzt mit seinem Leben, in dem Todessehnsucht und Todesangst, Todesbewältigung und Todesverdrängung eine schier unlösbare Verbindung eingegangen sind. Eine Stadt der Überalterung, der Selbstmorde, ein einziges Museum wird Wien genannt. Gleichzeitig jedoch auch eine Stadt der Lebensfreude, des Charmes, der Gemütlichkeit. Wahrscheinlich jedoch ist sie eine Stadt der Melancholie, dem Weinen ebenso verwandt wie dem Jauchzen, jener Melancholie, die in Wiener Liedern ihren Ausdruck findet, aber auch in jener Unentschlossenheit und Lethargie, die zu Handlungsunfähigkeit führt und damit dem Tod benachbart ist.

Wie sich dieses Nahverhältnis auswirkt, in allen möglichen und un-möglichen Erscheinungsformen, ist Thema und Inhalt dieses Buchs. Es zeigt, wie der Wiener seinem Tod begegnet, wie er ihn anpackt oder umgeht, wie er ihn feiert mit jedem Pomp und jeder Prachtentfaltung, ein überdimensioniertes, spektakuläres Finale. Aber auch wie er ihn verdrängt an die Oberfläche sensationslüsterner Allgemeinheiten und banaler Tratschsucht. In einer Zeit, die den Tod zu ihrem Tabu erklärt hat, gewinnen derartige Betrachtungen eine besondere Bedeutung.

Hilde Schmölzer

Gemma Friedhof schaun …

Mit einladender Geste empfängt eine fünf Meter hohe Christusstatue aus Stein den Besucher der Gaststätte »Concordia«, gegenüber Tor I am Zentralfriedhof. Sie wurde nach dem Entwurf des berühmten Bildhauers Thorwaldson geschaffen, der Name »Concordia« hingegen bezieht sich auf eines der größten Bestattungsunternehmens Wiens im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie ein Relikt aus vergangener Zeit wirkt das niedere Gebäude mit der großen Holzveranda und dem weitläufigen Gastgarten zwischen modernen Gebäuden und Geschäften. Schließlich steht es auch unter Denkmalschutz, immerhin 1881 gegründet und mit einer interessanten Geschichte als ehemaliges Hofsteinmetzunternehmen. Sorgfältig renoviert, ohne den ursprünglichen Charakter zu zerstören, beherbergt es heute neben dem Restaurant einen Literatursalon, eine kleine Galerie und ein Seminarzentrum, versteht sich also als »Kulturinstitution« sozusagen.

Die »Concordia«, meint die Standlfrau bei Tor II, während sie ihren Blumenschmuck eilfertig Vorübergehenden anpreist, die ist wenigstens noch bodenständig, hingegen die drei weiteren Wirtshäuser am Zentralfriedhof – Verachtung liegt in ihrem Blick – von »Ausländern« geführt werden. Das will ihr gar nicht gefallen, da fehle schließlich die echt wienerische Tradition bei der Zubereitung einer kulinarischen Leichenfeier.

Das finden offenbar auch andere Gäste, denn immerhin kann sich einzig die »Concordia« nicht über mangelnden Besuch beklagen. Trauergesellschaften bis zu 40 oder 50 Personen sind hier keine Seltenheit, bei stimmungsvollem Kerzenlicht (selbst am Tag sind die Räume schummrig) unter einer stilgerechten Kuppel aus blau-weißem Glas. Davon können die anderen Wirte nur träumen, der Rückgang der Gäste in den letzten Jahren, so heißt es allgemein, sei deutlich zu spüren.

Aber in der »Concordia« eilt die Kellnerin nach wie vor abgehetzt von einem Tisch zum anderen, recht ausgelassen wird hier oft gefeiert, vor allem die Jungen, so meint sie während einer kleinen Pause, möchten das Leben im Angesicht des Todes noch genießen. Aber natürlich, es stimmt schon, früher kamen auch in der »Concordia« mehr Leute zum großen Leichenschmaus, auch hier geht das Geschäft nicht mehr so gut wie in alten Zeiten.

Auch die Standlfrauen mit ihren großen und kleinen Blumenbouquets, den reichlich mit goldenen Engeln und Putten verzierten Grablichtern und den kleinen weinenden Gips-Engerln beklagen diese moderne, Trauer-feindliche Zeit. Früher, da wurden 25 bis 30 Bouquets pro Tag verkauft, jetzt sind es vielleicht drei. Kein Wunder, dass auch das Angebot gesunken ist, von etwa 21 Blumenständen vor 20 oder 30 Jahren blieben lediglich neun. Nicht einmal zu Allerheiligen sei noch das große Geschäft zu machen, ein bissl mehr ist natürlich schon los auf dem großen Platz vor dem Haupteingang, die Zahl der Blumenstände würde sich dann verdoppeln. Auch einen Maroniverkäufer und einen Würstelstand gibt es dann, Knabbergebäck und eine große Auswahl alkoholfreier Getränke. Trotzdem sei das kein Vergleich zur guten alten Zeit, als die Toten noch ganz anders geehrt wurden, mit aufwendigen Blumenkränzen und kunstvollen Gestecken. Heute, sagt die Standlfrau verächtlich, des glauben’s net, wie viele Gräber verwahrlost sind. Keine Zeit haben’s halt mehr, die Leut, nur die ganz Alten, die auch bald hier liegen werden und die meist viel Zeit haben, die kommen immer noch.

Dafür aber gibt es jetzt täglich Führungen unter dem Motto: »Verkauft’s mei Gwand, ich fahr’ in Himmel« (der Spruch wird dem Volksdichter selig Ferdinand Sauter zugeschrieben), die das »Erlebnis Zentralfriedhof« dem interessierten Besucher nahe bringen sollen. Schließlich handelt es sich bei dieser »bedeutendsten Begräbnisstätte Wiens«, und dem zweitgrößten Friedhof Europas um eine Art Kulturdenkmal. Dafür sorgen die zahlreichen Begräbnisstätten und Ehrengräber von Berühmtheiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, die einen interessanten Einblick in die Geschichte und Gegenwart Wiens gewähren. Außerdem, so wird auf dem Prospekt betont, kann gleichzeitig damit ein Naturrefugium besichtigt werden, Heimstätte vieler seltener und sogar vom Aussterben bedrohter Tierarten wie etwa dem Feldhamster, der sich zwischen den Gräbern tummelt und manchmal sogar in frisch ausgeschaufelte Gruben fällt, von wo er dann vom Totengräber mühsam befreit werden muss. Außerdem würden von den Fremdenführern und Führerinnen ernste und humorvolle Anekdoten serviert, um dem Friedhof auch heitere Seiten abzugewinnen.

Auch das Totenglöckerl läutet immer noch den ganzen Tag, der Konduktwagen mit größerem oder kleinerem Gefolge je nach dem Ansehen des Verstorbenen, begleitet von echtem oder gespieltem Schmerz je nach der Liebe, die gegeben und empfangen wurde, bewegt sich langsam durch die Gräberreihen, vorbei an den trauernden Genien, den Rundtempelchen und Mausoleen, den steinernen Sarkophagen, Putten, antiken Grabaltären und Grüften mit neoromanischen Säulenkapitellen bis hinaus an die Peripherie, wo ein frisches Grab ausgeschaufelt wurde, daneben, oder auch an anderer Stelle, noch eins, und noch eins, und wieder eins. Denn es ist immer noch viel Platz auf dem Zentralfriedhof. So viele, meint der Totengräber, können gar nicht sterben, dass der Zentralfriedhof je überfüllt sein wird.

Darauf haben die Wiener Stadtväter in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts schon geachtet, als der Beschluss gefasst wurde, sämtliche Friedhöfe Wiens aufzulösen und stattdessen ein großes, gemeinschaftliches Gräberfeld anzulegen. Dass dies mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein würde, dürfte damals schon den zuständigen Behörden geschwant haben, denn 1869 beantragten einige Gemeinderäte, statt des Zentralfriedhofs vielleicht doch lieber mehrere kleine Friedhöfe zu planen, »da mit der Durchführung des Zentralfriedhofs große und zahlreiche Kalamitäten verbunden seien«. Aber diese – wie sich später herausstellte – wohlbegründete Warnung wurde in den Wind geschlagen, man dachte an den Staatssäckel – und nahm die Kalamitäten in Kauf. Die Kaiser-Ebersdorfer Gründe wurden um 600.000 Gulden gekauft, weitere 2,4 Millionen Gulden für den Bau bewilligt, die zwei Frankfurter Architekten Mylius und Bluntschli mit der Ausführung betraut – und damit begann die Geschichte des Wiener Zentralfriedhofs, die mit gutem Grund in die Annalen eingegangen ist.

Da gab es vorerst Schwierigkeiten mit der Entfernung vom Stadtzentrum, die unter anderem eine völlige Veränderung des gewohnten Begräbnisrituals verlangte. War es bisher üblich gewesen, den Verstorbenen mit möglichst prächtigem Geleite vorerst zur Einsegnung in die Kirche und anschließend zum Friedhof zu bringen, so fand ab jetzt die »schöne Leich« nur noch bis zur Pfarre statt, von dort mussten die »Leichen nur in geschlossenen Todtenwagen, ohne Fackelträger, Musik etc. direkt auf den Friedhof befördert werden«, wie es in einer Verordnung der k. k. n. ö. Statthalterei heißt.

Leichenbegängnis 1. Klasse um 1900

Ein eigenes Kapitel bildete auch der damals in sämtlichen heimischen Blättern heftig diskutierte sogenannte »Konfessionenstreit«. Ursprünglich von der Gemeinde als »interkonfessioneller Friedhof« gedacht, der sämtlichen Glaubensrichtungen offenstehen sollte, wurde der Zentralfriedhof schließlich zu einem rein katholischen Gräberfeld mit einem protestantischen, jüdischen, russisch-orthodoxen, griechisch-orthodoxen und muslimischen Anhang. Und das kam so: in seiner Sitzung vom 13. Oktober 1874 beschloss der Wiener Gemeinderat, dass der Zentralfriedhof nach süddeutschem Vorbild, das eine Einweihung durch die Geistlichen verschiedener Konfessionen gemeinsam vorsah, als konfessionslos zu betrachten sei, und die »Stadtvertretung daher die Vornahme irgendwelcher kirchlicher Einweihungszeremonien gelegentlich der Eröffnung nicht veranlassen werde«. Was prompt einen Protest des erzbischöflichen Konsistoriums zur Folge hatte, worauf der Stadtrat sich beeilte zu versichern, dass damit keinesfalls eine Einweihung nicht zugelassen werden sollte, sie solle lediglich nicht veranlasst werden. Nach diesem, nach allen möglichen Seiten hin auslegbaren Orakelspruch begann eine totale Verwirrung auszubrechen, die in hitzige Debatten mündete, deren absoluter Siedepunkt erreicht wurde, als die israelische Kultusgemeinde ihren eigenen Friedhof zugewiesen bekam. »Warum die und wir nicht!«, ereiferten sich die christlich Orthodoxen, und der patriotische katholische Volksverein für Nieder-Österreich empörte sich, dass man »uns Katholiken mit Dieben, Mördern, Selbstmördern und Konfessionslosen gemeinsam verscharren« möchte, wohingegen die Juden unter sich bleiben dürften.

Schließlich, nachdem wenige Tage vor Eröffnung des Friedhofes noch immer keine Klarheit geschaffen worden war, geschah folgendes: Am 31. Oktober 1874, also einen Tag vor der Eröffnung, betrat zu früher, nebliger Stunde der Domdechant mit spärlichem Gefolge den Zentralfriedhof. Zu dem bereits am vorherigen Abend auf möglichst unauffällige Art und Weise seitlich vom Haupteingang aufgestellten, kaum mannshohen Kreuz aus Gusseisen wurden noch rasch vier Kreuze aus Holzlatten gezimmert und im rechten Winkel in die vier entlegensten Ecken des Friedhofes gesteckt. Dann wurde an der Spitze ebenso wie an jedem Arm des Kreuzes ein Nagel eingeschlagen und darauf eine Wachskerze befestigt, während auf dem eisernen Kreuz fünf Wachskerzen brannten. Nach solcherart getroffenen Vorbereitungen wurde diese Einweihungszeremonie in »aller Stille und ohne Vertreter des Gemeinderates« vollzogen, »während die Jäger, die auf dem benachbarten Felde Hasen jagten, sich nicht stören ließen«. Später stellte sich heraus, dass die Statthalterei, entgegen dem Beschluss des Gemeinderates, der ausschließlich katholischen Einweihung zugestimmt hatte, was demnach den rein katholischen Friedhof zur Folge hatte. Die damit vor vollendete Tatsachen gestellte Öffentlichkeit reagierte unterschiedlich – der Befriedigung kirchlicher Kreise stand der Unmut der Liberalen gegenüber: »Wir hätten gewünscht, dass die Eröffnung der neuen Ruhestätte in anderer Weise stattgefunden hätte, als dies nun der Fall ist. Denn keinerlei Erwartungen, welche man an dieses für die Entwicklung der Reichshauptstadt wichtige Ereignis knüpft, ist befriedigt. Wir hatten die Hoffnung, in dem neuen Central-Friedhof ein Denkmal zu errichten, welches interconfessionellen Charakters, den Frieden, welcher glücklicherweise zwischen den verschiedenen Confessionen in unserer Stadt herrscht, zum wahren Ausdruck bringen sollte, indeß die Engherzigkeit der Religions-Parteien Scheidewände aufrichtet zwischen den Todten ...«,schreibt die »Neue Freie Presse«.

Und die »Humoristischen Blätter« widmeten diesem Ereignis folgendes Gedicht:

... Neue Felder, neue Stätten Haben wir dem Tod bereitet Und am Orte künft’gen Friedens Man soeben lustig streitet:

Wie man uns ’re letzten Reste Nach den Konfessionen bette Dienet nicht dieselbe Erde Allen dort zur Ruhestätte? ...

Heute allerdings bietet der Zentralfriedhof sämtlichen Konfessionen eine Ruhestatt. Es gibt neben dem evangelischen und jüdischen Friedhof einen muslimischen, buddhistischen, griechisch-russisch-serbisch-rumänisch-bulgarisch-syrisch-koptisch-orthodoxen Friedhof, außerdem einen islamischen, muslimisch-ägyptischen Friedhofsbereich und einen weiteren für die Mormonen. Die allgemeine Globalisierung hat auch den Zentralfriedhof geprägt, die Wiener sind hier keinesfalls mehr unter sich.

Damals allerdings erhitzte dieser Konfessionenstreit die Gemüter gewaltig, und der Zentralfriedhof begann endgültig ein Stein des Anstoßes zu werden, wilde Gerüchte entstanden und verbreiteten sich mit Windeseile. So beanstandete etwa der katholische »Volksfreund«, dass sich der Friedhof »in der Nähe des Schindangers von Kledering« befinde, und forderte – nicht ohne sich zuvor für die harte, die Pietät des P. T. Publikums verletzende Formulierung zu entschuldigen – eine Verlegung des Schindangers aus der unmittelbaren Nähe des Friedhofs, zumal »die Legionen von Ratten, welche der Anger von Kledering gezüchtet hat, bis an das zum Friedhof angekaufte Gebiet ihre Minengänge gegraben haben«.

Am meisten in Harnisch gebracht wurden die Wiener jedoch durch das »würde- und pietätlose Aussehen« des Zentralfriedhofes am Tage seiner Eröffnung, dem 1. November 1874. Es ist recht interessant und aufschlussreich, sich die damaligen Reaktionen der Öffentlichkeit zu vergegenwärtigen, wie sie in den Gazetten zum Ausdruck kamen:

»Also das ist der freilich nur provisorische Eingang zum Zentralfriedhof der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien?!!!«, schreibt am 28. Oktober 1874 das »Illustrierte Wiener Extrablatt«. »Ein schmaler, einstöckiger Trakt simpelster Bauart für den Totengräber auf der einen, ein ebensolcher schmaler, einstöckiger Trakt simpelster Bauart für den Gärtner auf der anderen Seite – und in der Mitte die aus Holtz zusammengezimmerte, im lustigsten Schweizerstyle gehaltene Wartehalle. Wie sich die Facade dieses hölzernen, den Eingang bildenden Mitteltraktes, auf dessen Dach eigentlich ein paar ‚Fahnln‘ gehören, präsentiert? Ungefähr wie ‚Präuscher’s Museum‘ oder ‚Kratky-Baschit’s Zaubertheater‘ im Prater. Der Dornbacher Bahnhof der Pferdeeisenbahn ist im Vergleiche ein monumentaler Prachtbau.« Weiters beschwert sich der Berichterstatter über die mangelhaften Vorbereitungen, wenige Tage vor der Eröffnung werde an der »Wartehalle« immer noch gearbeitet, auch die neue Tramwaylinie sei noch nicht in Betrieb genommen:

»Volle vier Jahre hatte man Zeit, dem Friedhofe eine würdige Gestaltung zu verleihen, Bäume zu pflanzen und Gartenanlagen herzustellen – und was ist geschehen? Nichts! Eine trostlose, öde Wüste ohne Baum und ohne Strauch ist unser neues großes Leichenfeld ...« Fünf Tage später, also am 3. November 1874, befasst sich dasselbe Blatt erneut mit diesem Thema:

»Die famose Wartehalle ... ist wirklich fertig geworden und wurde vorgestern ihrer Bestimmung übergeben. Zur besonderen Verschönerung stellte man in derselben drei lange, eichenfarbene angestrichene Tische und an jeden derselben sechs Stühle auf. Durch diese hinzugekommenen edlen, aber einfachen Einrichtungsstücke machte die ‚Halle‘ nun vollständig den Eindruck eines ‚Extrazimmers‘ bei einem Buschenschänken in Hernals oder Währing.

‚Aber ganz wia beim G’schwandner‘, rief ein urwüchsiger Bewohner der westlichen Vororte.

‚Du hörst, zu was haben’s denn dö drei g’schnappigen Tischerl her’gstellt?‘ fragte ein wißbegieriger Lerchenfelder seinen Begleiter. ‚Dös wirst do leicht kapir’n! Wann ma lang auf d’Leich warten muaß, daß ma tarokieren kann‘, lautete die Auskunft.«

Die »Neue Freie Presse« hingegen beklagte sich über die »Wüstenei ... auf welcher das Auge Alles vermißt, was sonst die Ruhestätten der Todten schmückt ... da gibt es natürlich noch keine Kunstwerke, keine historisch gewordenen Grabdenkmale ... auch Gartenanlagen und Bauten, wie sie dem schweigenden Ernste des Camposanto entsprechen, wird man dort noch vergeblich suchen ... nicht einmal eine dürftige Gartenanlage ist den ersten Todten und ihrem Trauergefolge gewidmet, und dieses letztere muß sich bei seinem Liebeswerk zum Aufenthalte in Holzbaracken bequemen ...«

Als ebenso unwirtlich und »der Würde des Augenblicks« nicht angemessen werden von den Gazetten die ersten Begräbnisse geschildert.

»Im Verlaufe einer halben Stunde 7 Leichen – für den Anfang ein schöner Erfolg, auf jeden Fall aber ein Geschäft«, schreibt das »Illustrierte Wiener Extrablatt«, und weiter heißt es zynisch:

»Die Leidtragenden selber mußten sich mit ihrem Schmerze ziemlich kurz fassen, denn kaum waren die ersten Tränen ihren Augen entquollen, kaum hatten sie die ersten Schollen auf den Sarg des theuren Dahingeschiedenen fallen lassen, mußten sie wieder vom Rande des gemeinschaftlichen Grabes weg, denn Platz machen, hieß es, weil bereits ein neuer Toter herbeigebracht wurde, und neue Leidtragende kamen, die auch weinen und auch Erdschollen hinabwerfen wollten.«

Die Begräbnisstätten jener ersten Toten, die an diesem denkwürdigen Tag der Eröffnung beigesetzt wurden, sind heute – sie wurden mehrheitlich in Schachtgräbern beerdigt – nicht mehr vorhanden. Lediglich das Grab eines Jakob Zelzer, der in einem Einzelgrab bestattet wurde, existiert noch. Es befindet sich rechts vom Verwaltungsgebäude, und der verwitterte Grabstein bezeugt heute noch jene bürgerliche Wohlhabenheit, die für ein »besseres Begräbnis« Voraussetzung war.

Grabstapark Zenträu

Trotz der allgemeinen Protest- und Unmutsäußerungen musste die Wiener Bevölkerung noch recht lange auf einen Friedhof warten, der ihren Vorstellungen entsprach. Erst 1898 wurde ein Wettbewerb für die Errichtung von Warte- und Leichenhallen, einem Portal, Arkaden und einer Kirche ausgeschrieben. Wobei dem Projekt des Wiener Architekten Max Hegele der Vorzug gegeben wurde. Im Jahre 1905 begann Hegele dann schließlich mit dem Bau des Hauptportals, dessen drei schmiedeeiserne Tore von zwei mächtigen Pylonen, geschmückt mit Reliefs von Anselm Zinsler, flankiert sind. Die Baubewilligung für die Warte- und Leichenhallen wurde ebenfalls 1905 erteilt, für die Arkaden, Kolumbarien und für die Kirche erst 1907. 1910 war die Kirche, nach dem damaligen Bürgermeister Karl Lueger Gedächtniskirche genannt, endlich fertig geworden, ein Zentralbau im Sezessionsstil mit riesiger Kuppel, reichem Stuck und leuchtend-farbiger Innendekoration, zu der sämtliche bedeutenden zeitgenössischen österreichischen Künstler ihre Beiträge lieferten.

In dem weitläufigen Gruftgewölbe der Kirche ruht der steinerne Sarkophag Luegers vor einem farbigen, aus der Höhe Licht gewährenden Glasfenster und umgeben von den verblichenen Kranzschleifen des einstigen Begräbnisses.

Zentralfriedhof Luegerkirche

Trauerzug

Zentralfriedhof Allerheiligen, 19. Jahrhundert

Obwohl der Wiener der gar nicht so »neumodischen« Art der Verbrennung – Feuerbestattungen hat es schon in der Jungsteinzeit vor rund 5000 Jahren gegeben – immer etwas skeptisch gegenüberstand (was wiederum einen tiefen Blick in seine Seele gestattet, denn sich verflüchtigende, körperlose Asche bietet keinen besonderen Anreiz zur Entfaltung eines doch sehr diesseitsorientierten Begräbnis-Pompes), wurde 1921 dennoch die Errichtung einer Feuerbestattungsanlage genehmigt, und zwar just im Park des ehemaligen Lustschlosses Maximilians II., dem sogenannten »Neugebäude« gegenüber von Tor II des Zentralfriedhofes. Dabei wurde das neue Krematorium nach einem Entwurf von Clemens Holzmeister stilistisch sehr sorgfältig den bereits bestehenden Gebäuden angepasst, um eine harmonische, die Gesamtwirkung nicht störende Einheit zu bewahren. Der Streit über die Gesetzmäßigkeit der Verbrennung zwischen Regierung und Gemeinde, der sich nach der Eröffnung der Feuerhalle im Jänner 1923 entspann, wurde durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichthofes im Jänner 1924 zugunsten der Gemeinde Wien und damit für die Verbrennung entschieden.

Die katholische Kirche gab allerdings erst 1963 ihre Genehmigung – seit diesem Zeitpunkt wird auch Katholiken, die sich verbrennen lassen wollen, kirchlicher Beistand gewährt.