Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist eine Chronologie der Auseinandersetzung zwischen Abdol Hossein Sardari, einem iranischen Diplomaten in Paris, und der Deutschen Botschaft über die Rettung iranischer Juden in Frankreich. Sie zeigt, dass Anstand und Menschlichkeit über Verblendung und Unmenschlichkeit triumphieren können. Abdol Hossein Sardari, wer war dieser Mann, der so vielen Menschen jüdischen Glaubens das Leben gerettet hat? Fariborz Mokhtari hat ihm in seinem 2011 erschienen Buch "In the Lion's Shadow" ein Denkmal gesetzt. Das Buch beginnt mit den Worten "Dies ist eine wahre Geschichte …". In der Tat, die Geschichte von Abdol Hossein Sardari ist wahr, und sie liegt nur einige Jahrzehn-te zurück.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 50

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolfgang von Keitz (Hrsg.)

Abdol Hossein Sardari

Ein iranischer Diplomat

Abdol Hossein Sardari (1914 – 1981)

Wolfgang von Keitz (Hrsg.)

Abdol Hossein Sardari

Dieser Text basiert auf Originaldokumenten, die im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in der Akte „Juden in Iran von 1941 bis 1944“ (RZ 214/9942) zu finden sind. Die Akte ist über https://politisches-archiv.diplo.de/invenio/main.xhtml online einsehbar. Mein Dank gilt Herrn Dr. Gerhard Keiper, der mich bei der Recherche zu diesem Thema nachhaltig unterstützt hat.

Abbildungen entstammen, soweit nicht anders vermerkt, der freien Enzyklopädie Wikipedia.

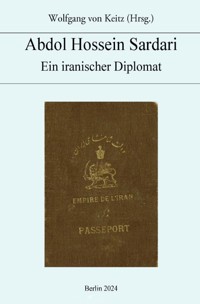

Das Bild auf dem Umschlag zeigt einen damaligen iranischen Pass, der für Juden die Rettung vor Verfolgung und Deportation bedeutete.

Impressum

© Copyright by Wolfgang von Keitz

Lektorat: Bärbel Mäkeler

Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH,

Berlin

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Die Sardari-Denkschrift 15

Das Euler-Gutachten 25

Die Eichmann-Intervention 35

Das Kittel-Gutachten 41

Stellungnahme der iranischen Regierung 49

Stellungnahme Abdol Hossein Sardari 53

Stellungnahme Graf von der Schulenburg 59

Die Entscheidung 61

Die Boßhammer-Intervention 65

Die Internierungslager 71

Anhang 77

Vorwort

Dieses Buch ist eine Chronologie der Auseinandersetzung zwischen Abdol Hossein Sardari, einem iranischen Diplomaten in Paris, und der Deutschen Botschaft über die Rettung iranischer Juden in Frankreich. Sie zeigt, dass Anstand und Menschlichkeit über Verblendung und Unmenschlichkeit triumphieren können.

Abdol Hossein Sardari, wer war dieser Mann, der so vielen Menschen jüdischen Glaubens das Leben gerettet hat? Fariborz Mokhtari hat ihm in seinem 2011 erschienen Buch „In the Lion’s Shadow“ ein Denkmal gesetzt. Das Buch beginnt mit den Worten „Dies ist eine wahre Geschichte …“. In der Tat, die Geschichte von Abdol Hossein Sardari ist wahr, und sie liegt nur einige Jahrzehnte zurück. Die Dokumente, die sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes befinden, sind Beleg für die Auseinandersetzung zwischen dem Diplomaten Sardari und den deutschen Behörden im Kampf um das Überleben vieler Hunderter. Die Briefe Sardaris an die Deutsche Botschaft in Paris sind erhalten geblieben und erhalten sind auch die Gutachten diverser nationalsozialistischer Institutionen, die Weisungen des Auswärtigen Amtes und die Stellungnahmen des Reichssicherheitshauptamtes und anderer Dienststellen, wie mit den iranischen Juden in Frankreich zu verfahren sei. In diesem Buch veröffentlichen wir diese Texte, um sie einer interessierten Leserschaft zugänglich zu machen.

Abdol Hossein Sardari wurde 1914 in eine wohlhabende Familie der Kadscharen in Teheran geboren. Mit 8 Jahren wurde er auf eine Schule nach England gesandt und verbrachte dort auf sich allein gestellt eine freudlose Jugend. Seine ältere Schwester heiratete Anouschiravan Sepahbody, Spross einer vornehmen iranischen Familie, und nahm ihren jüngeren Bruder in die Sepahbody-Familie auf. Anouschiravan Sepahbody förderte Abdol Hossein Sardari nach Kräften und nahm ihn mit nach Bern, wo er als Botschafter das „Neue Iran“ Reza Schahs repräsentierte. Sepahbody war nicht nur iranischer Botschafter in der Schweiz, sondern vertrat Iran auch im Völkerbund in Genf. So kam es, dass Sardari in Genf Jura studierte und 1936 an der Universität Genf sein Jura-Examen ablegte. Er sprach fließend französisch, englisch und deutsch und war damit für eine Laufbahn im iranischen Außenministerium prädestiniert. Sardari begleitete Botschafter Sepahbody nach Frankreich, als er Botschafter in Paris wurde. Er nahm in der Botschaft eine Tätigkeit als Konsul auf.

Die Geschichte der Rettung iranischer Juden in Frankreich durch Konsul Sardari beginnt mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris und der Übernahme der Regierung durch Marschall Petain am 16. Juni 1940. Das zuvor recht vergnügliche Leben aller Diplomaten in Paris veränderte sich schlagartig. Am 22. Juni 1940 wird das Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich unterzeichnet und mit dem Verfassungsgesetz vom 10. Juli 1940 wird der neue französische Staat mit Regierungssitz in Vichy gegründet.

Für den iranischen Botschafter Anouschiravan Sepahbody bedeutete dies, dass er wie alle anderen Botschafter und Gesandten nach Vichy, dem neuen Sitz der französischen Regierung, umziehen musste. In Paris blieb lediglich das iranische Konsulat, das weiter von Abdol Hossein Sardari verwaltet wurde. Das frühere Botschaftsgebäude in der Rue Fortuny Nummer 5 war von nun an nur noch Konsulatsgebäude.

Am 25. August 1941 wurde das neutrale Iran von britischen und sowjetischen Truppen besetzt und die iranische Regierung unter Druck gesetzt, in den Krieg gegen Deutschland einzutreten. Zwei Jahre konnte die iranische Regierung ihre Neutralität bewahren, doch am 10. September 1943 gab die Regierung ihre bisherige Neutralität auf, schloss sich der Deklaration der Vereinten Nationen an, wurde dadurch Mitglied der Anti-Hitler-Koalition und erklärte Deutschland den Krieg.

Das iranische Außenministerium wies Sardari an, in den Iran zurückzukehren. Damit wurde er vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt: Sollte er seinen Dienst quittieren und im von deutschen Truppen besetzten Paris bleiben oder in den von alliierten Truppen besetzten Iran zurückkehren. Er entschied sich, in Paris zu bleiben und seine Landsleute weiter zu unterstützen und zu beschützen. Er blieb, obwohl er von nun an keinen diplomatischen Schutz mehr genoss und auch kein Einkommen als Konsul bezog. Sardari war formal ein Konsul außer Dienst, blieb aber insgeheim weiter konsularisch tätig, verlängerte Pässe oder stellte neue Pässe aus und half vor allem seinen jüdischen Landsleuten, so gut er es vermochte.

Was die Iraner jüdischen Glaubens betraf, hatte er am 12. August 1942 eine Denkschrift an die Deutsche Botschaft gesandt, in der er die iranischen Juden als nicht vergleichbar mit den europäischen Juden charakterisierte und für sie den Begriff „Djuguten“ benutzte, um sie auch sprachlich von den europäischen Juden abzuheben. Mit dieser Denkschrift wollte er erreichen, dass die iranischen Juden als „Iraner mosaischen Glaubens“ und nicht als Semiten vergleichbar den europäischen Juden eingestuft würden, sodass die Bezeichnung „Jude“ aus ihren Pässen entfernt werden müsse, ihr Eigentum nicht beschlagnahmt und sie selbst auch nicht deportiert werden dürften.

Sardari blieb in Paris, weil er wusste, dass wenn er in den Iran zurückkehren würde, die iranischen Juden in Frankreich der deutschen Besatzungsmacht schutzlos ausgeliefert wären. Die französischen Behörden taten, was die deutschen Besatzer anordneten, was im Fall der iranischen Juden darauf hinauslief, dass die iranischen Juden erst einmal ihre Pässe ohne den Eintrag „Jude“ behalten durften.