Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In den Familien des Autors gab es zwei jüdische Urgroßelternpaare und zwei jüdische Großväter. Daher waren sowohl die Mutter als auch der Vater in der Diktion der Nazis "Mischlinge 1. Grades". Ihre Geschichte und die der Schwester der Mutter, die eine gut vernetzte Literatin war, hat der Autor erforscht und mit viel Bildmaterial aus dem eigenen Familienarchiv dokumentiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 120

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

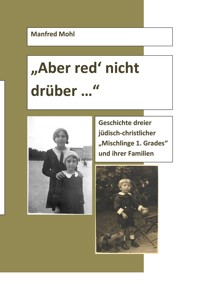

Abb. 1: Gertrude und Alice Rakovsky 1934 in Schönbrunn

Abb. 2: Paul Mohl ca. 3 Jahre alt, vermutlich im 3. Bezirk

INHALT

Sommer 1970 - Caorle

Rosinagasse

Geibelgasse

Wien – Petržalka – Wien

Margareten I

Angst

Salzburg

Hadersdorf-Weidlingau

Trude

Geiersberg - Letohrad

Dobkovice

Baumgasse - Ungargasse

Traunkirchen - Ebensee

Margareten II

Nationalfonds

Epilog

Anhang: Stammbaum

Quellenangaben

Abbildungsverzeichnis:

1. SOMMER 1970 - CAORLE

Für den Sommer 1970 hatte sich meine Mutter Besonderes vorgenommen. Statt mit ihrer Mutter und deren Schwester wie sonst in die Oststeiermark zu fahren, hatte sie eine vierzehntätige Reise nach Caorle gebucht, nur für sich und mich. Offenbar wollte sie zwei wichtige Themen in diesen Ferien, die für mich den Übergang von der Volksschule zum Gymnasium bedeuteten, mit mir besprechen. Für das erste Thema hatte ich im Vorfeld schon ein kleines Büchlein lesen sollen: „Wo kommen die kleinen Kinderlein her?“ Das Aufklärungsgespräch war aber für meine Mutter die einfachere Übung. Viel schwieriger war es für sie, über das andere Thema zu sprechen. Sie begann so:

„Du magst doch Onkel Walter?“

Natürlich mochte ich Onkel Walter. Das war Mutters Lieblingscousin, der Sohn eines Bruders ihrer Mutter, mein Taufpate, und seit dem plötzlichen Tod meines Vaters 1961 auch mein Vormund.

„Du kennst doch auch seine Mutter, Tante Manja, und weißt, dass sie einen komischen Akzent beim Reden hat?“

Natürlich. Tante Manja war schon recht alt und saß bei den Einladungen in der Wohnung von Onkel Walter immer im großen Lehnstuhl. Sie sagte „Topp“ statt „Topf“ und „Kopp“ statt „Kopf“.

„Nun sie stammt aus Polen und ist Jüdin.“

„Na und?“ fragte ich.

„Du schätzt doch auch Onkel Herbert sehr?“

Sie meinte einen eleganten Herrn, einen Studienfreund meines Vaters, der für mich quasi der Weihnachtsmann war. Er war natürlich nur ein Nennonkel und galt bei uns als sehr reich. Immerhin besaß er eine eigene Handelsfirma, ein großes Auto, ein Sommerhaus in Purkersdorf und reiste geschäftlich oft in den Nahen Osten. Seit dem Tod meines Vaters kam er verlässlich am Nachmittag des 24. Dezember auf einen kurzen Besuch zu uns. Er aß einen Nuss- oder Mohnkuchen, trank Kaffee und übergab mir ein meist recht wertvolles Geschenk. Wenn er sich verabschiedet hatte, begann bei uns dann die Bescherung.

„Auch er ist Jude!“

„Na und?“ fragte ich.

„Ich wollte dir nur Leute nennen, die du kennst, damit du dich jetzt nicht kränkst, wenn ich weiterrede. Du erinnerst dich doch an den Hawei-Opapa?“

So nannten wir meinen Großvater mütterlicherseits, weil er in Hadersdorf-Weidlingau wohnte. Dort besaß er eine Greißlerei. Er war der wichtigste Spielgefährte meiner frühen Kindheit. Er selbst war Hobby-Maler. Noch heute hängen bei mir viele seiner Ölgemälde und Aquarelle an den Wänden. Sein Tod 1965 war ein schwerer Schlag für mich.1

„Er ist nicht dein leiblicher Opa. Er ist der zweite Mann deiner Oma. Sie war vor dem Krieg schon einmal verheiratet und dieser erste Mann ist mein Vater, dein richtiger Opa. Er ist voriges Jahr in der Tschechoslowakei gestorben. Und er war Jude!“

Ganz überraschend war das für mich nicht. Irgendwie hatte ich etwas von der Todesmeldung damals mitbekommen. Auch dass meine Großmutter völlig anders hieß als alle anderen Verwandten, nämlich Waldbauer, hatte mich schon so etwas vermuten lassen. Und dass mein echter Großvater Jude war, interessierte mich als Zehnjährigen relativ wenig.

„Und du erinnerst dich sicherlich auch an deinen anderen Opa, den Mohl-Opa?“

So nannten wir den Vater meines Vaters, der 1967 gestorben war. Er war sehr nett, trotzdem hatte ich vor ihm etwas Angst. Jeden Mittwoch kamen die Mohl-Großeltern zu Besuch und ich sollte ihm einen Begrüßungskuss geben. Er hatte allerdings einen stacheligen Schnurrbart. Daher mochte ich diese Berührung so gar nicht. Er spielte auch nicht mit mir, sondern erledigte Bastelarbeiten im Haushalt, quasi als Ersatz für meinen verstorbenen Vater. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass er unter großem Schnaufen – er war schwerer Asthmatiker – beim hölzernen Waschtisch das Loch für das Lavoir mit dem Fuchsschwanz mit Zick-Zack-Schnitten vergrößerte, damit ein neues größeres Lavoir hineinpasste. Wir hatten damals fürs Waschen noch kein Fließwasser.

„Er stammte aus Polen und war ebenfalls Jude.“

„Na und?“ fragte ich.

Unmittelbar berührten mich diese Mitteilungen gar nicht. Die beiden Großväter waren damals schon tot und hatten in meinem Leben keine oder keine große Rolle gespielt. Was Abstammung und jüdische Vorfahren für meine Mutter bedeuteten und vielleicht für mich bedeuten könnten, war mir damals nicht bewusst.

Erleichtert, dass ich keinen Schock erlitten hatte, fügte meine Mutter noch hinzu:

„Aber red‘ nicht drüber! Mit niemandem! Ist besser so. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und nicht zufällig, vielleicht von einem Mitschüler im Gymnasium oder von einem Lehrer. Und wenn dich jemand deswegen einmal blöd anredet, sag nichts und denk dir: Für eine gewisse Intelligenz fehlt dem halt eine jüdische Großmutter!“

Mit diesem unlogischen und etwas überheblichen Satz war für meine Mutter das Thema beendet. Mich begann es aber erst Jahre später zu interessieren. Im Gymnasium hielt ich mich noch an die Anweisung meiner Mutter: „Red‘ nicht drüber!“ Als ich selber in einem Gymnasium Geschichte unterrichtete, brach ich diese Regel und erzählte allen meinen Klassen, wenn wir zum Thema Holocaust kamen, ohne nachzudenken meine Familiengeschichte. Erst in letzter Zeit, als vor allem von muslimischen Kindern immer wieder antisemitische Äußerungen gemacht wurden, fragte ich mich, ob meine Mutter nicht doch recht gehabt hätte. Und allein, dass ich mich das fragte, ärgerte mich schon.

In diesem Buch stelle ich vor allem die drei „jüdischen Mischlinge 1. Grades“ meiner Familie in den Mittelpunkt, nämlich meine Mutter Alice und ihre Schwester Gertrude, sowie meinen Vater Paul. Doch beginnen wir ein oder zwei Generationen davor: mit meinen Großeltern und Urgroßeltern!

1 genaueres zu Anton Waldbauer siehe Kapitel Hadersdorf-Weidlingau S. →ff

2. ROSINAGASSE

Abbildung 3: Paul Rakovsky als Baby 1895 oder 1896

Der Großvater, den ich nie kennengelernt habe, hieß Paul Rakovsky. Er wurde am 21. 6. 1895 in Wien geboren. (Abb. 3) Seine Eltern lebten in der Rosinagasse 12 im 15. Wiener Gemeindebezirk, nahe den Gleisanlagen des Westbahnhofes. Das ist keine sehr noble Gegend, damals nicht und heute schon gar nicht. Trotzdem war diese Familie im Vergleich zur Familie meiner Großmutter mütterlicherseits relativ wohlhabend. Ihre Wohnung war mit zwei Schlafzimmern und einem extra Wohnzimmer recht geräumig. Ein eigenes Bad gab es trotzdem nicht, nur im Elternschlafzimmer einen Waschtisch mit Krug und Lavoir, das WC war am Gang. Aber immerhin konnten sie es sich leisten, wenn sie mit den Enkelkindern am Markt unterwegs waren, ihnen exotisches Obst, etwa eine Banane oder Orange, und teure Wurst, vielleicht eine Salami, zu kaufen.

Abbildung 4: Spielwarenhandel in der Kaiserstraße 1901

Pauls Vater – sein Vorname war Adolf, später nannte er sich Abraham - besaß eine Spielwarenfabrik (Abb. 4) oder einen Spielwarenhandel, der nicht sehr groß gewesen sein dürfte. Wenn man im Adressverzeichnis Lehmann2 nachschaut, sieht man, dass dieses Unternehmen des Öfteren im Umkreis des Westbahnhofes übersiedelte (Abb. 5), zeitweise auch in der Wohnung selbst angesiedelt war (Abb. 6).

Abbildung 5: Spielwaren-Fabrikation, 1908

Abbildung 6: Spielwarenhandel an derselben Adresse wie die Wohnung, 1921-22

Die Mutter hieß laut Lehmann3 vermutlich Johanna und hatte ganz in der Nähe einen Galanteriewaren- und Küchengerätehandel. Beide waren in der Monarchie Bürger des Habsburger-Reiches, genau genommen der ungarischen Reichshälfte, denn die Familie kam aus Kaschau, dem heutigen Košice in der Ostslowakei, lebte aber schon lange in Wien. Nach dem Ersten Weltkrieg bekamen sie offenbar die Staatsbürgerschaft der ČSR und später die der Slowakei. Sie hatten zwei Söhne, einen älteren, der im Krieg gefallen war und eben den jüngeren namens Paul. In einem Brief aus dem Jahr 1978 erwähnt ihre Enkelin Gertrude Rakovsky allerdings noch eine Schwester ihres Vaters, deren Grab sie einige Jahre zuvor am „Wiener jüdischen Friedhof“, gemeint ist wohl der Zentralfriedhof, am Gedenktag für das Novemberpogrom besucht habe. Ich habe bis jetzt keine weitere Spur dieser Schwester entdeckt.

Die Rakovskys waren keine tiefgläubigen Juden, sondern ziemlich assimiliert. In die Synagoge ging man nur an hohen Feiertagen. Dadurch dass sie einen Sohn für das Vaterland geopfert hatten, fühlten sie sich sicher und sahen die Gefahr nicht rechtzeitig kommen. Angeblich hätten die Eltern über ihre Söhne gesagt: „Der Gute ist im Krieg umgekommen, der Tunichtgut ist uns geblieben!“ Aber das könnte auch ein Satz aus dem späteren ehelichen Rosenkrieg gegen Paul sein.

Als im Jahr 1938 nach dem Anschluss die Situation für Juden in Wien bedenklich wurde, verließen sie Wien. Sie dürften nur die wichtigsten Habseligkeiten mitgenommen haben. Was mit der Wohnung geschah, ist mir nicht bekannt. Sie reisten nach Košice. Irgendwann im Laufe des Krieges, als in der Slowakei die Judenverfolgung voll einsetzte (also vermutlich 1941) wurden sie abtransportiert. Dabei soll der Vater einen Schlaganfall erlitten haben und noch an Ort und Stelle verstorben sein, die Mutter soll singend den LKW bestiegen haben. Wie und wo sie dann umkam, konnte ich bisher nicht herausfinden. In der Datenbank von Yad Vashem und anderen Holocaust-Datenbanken sind sie nicht verzeichnet. Die Familienerzählung klingt – wie vieles anderes auch – etwas beschönigend und idealisierend.

2 Adolph Lehmann's allgemeiner Wohnungs-Anzeiger : nebst Handels- u. Gewerbe-Adressbuch für d. k.k. Reichshaupt- u. Residenzstadt [...], Ausgaben 1901 bzw. 1908

3 vgl. Lehmann, 1909, für Wohnung Thalgasse 8. ca 450 m von Rosinagasse entfernt, wird neben Adolf auch eine Johanna angegeben mit Beruf: Galanteriewaren und Küchengerätehandel

3. GEIBELGASSE

Nur wenige Gassen von den Rakovskys entfernt wohnte in der Geibelgasse 15 die Familie Eckhard. Jeweils der älteste Sohn wurde Friedrich genannt und Fritz gerufen. Einer dieser Friedriche soll als Stuckateur am Bau von Schloss Miramare mitgewirkt haben, wie meine Großmutter oft stolz erzählte. Ihr Vater war Porzellanmaler und hatte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine kleine Manufaktur, die er dann wegen Verlusten durch

Abbildung 7: Urgroßvater Friedrich Eckhard Urgroßmutter Hermine Eckhard, geb. Heyse

Kriegsanleihen aufgeben musste. (Abb. 7)

Mit seiner ersten Frau namens Hermine hatte dieser Fritz Eckhard fünf Kinder (Abb. 8):

Abbildung 8: die fünf Geschwister Eckhard: Franz, Anni, Fritz, Luise, Hermine

Abbildung 9: Fritz Eckhard in späteren Jahren, wohl um 1970

Der Älteste hieß natürlich wieder Fritz (Abb. 9). Er galt bei uns immer als der „reiche“ Onkel. Er brach mit der Tradition der Porzellanmalerei und wurde Versicherungskaufmann bei der Ersten Allgemeinen Versicherung, heute Generali. Dort verdiente er sehr gut und brachte auch seine unverheiratete Schwester Hermine in dieser Firma unter. Fritz wohnte mit seiner Familie im 6. Bezirk in der Wallgasse in der Nähe des Gürtels und des Raimundtheaters in einer großen, hellen Wohnung. Er hatte mit seiner Frau Anna zwei Kinder, natürlich wieder einen Friedrich und Otto. Dieser Fritz wurde Arzt und war unser Hausarzt. Mit seiner Frau Edith hatte er drei Kinder: Friedrich, genannt Fritzi (wie könnte es anders sein), Christa und Wolfgang. Er selbst verstarb leider sehr früh. Sein Bruder Otto heiratete eine Oberösterreicherin namens Margarete, deren erster Mann aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekehrt war. Ihre Ehe blieb kinderlos.

Das zweite Kind war die schon erwähnte Hermine. Sie verdiente für eine Frau in dieser Zeit bei der Versicherung relativ gut – und das, obwohl sie die Bürgerschule frühzeitig hatte abbrechen müssen, um dem Vater bei der Porzellanmalerei zu helfen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sie kurzfristig in der Spielwarenfabrik der Rakovskys gearbeitet. Vermutlich entstand so der Kontakt der Familien. Da Hermine später für meine Mutter und mich eine wichtige Rolle als „Nährmutter“ spielte – denn sie finanzierte unsere Wohnung und einen Großteil unserer Lebenshaltungskosten, bis sie 1978 starb – werden wir uns mit ihr später noch genauer beschäftigen4.

Abbildung 10: Franz

Abbildung 11: Marie Eckhard, "Tante Manja"

Das dritte Kind, Franz (Abb. 10), wurde Finanzbeamter und heiratete die von meiner Mutter erwähnte Polin namens Maria oder Manja. (Abb. 11) Darüber wurde in der Familie folgende Geschichte erzählt: Franz habe im Ersten Weltkrieg in Polen diese Frau kennengelernt und ihr, obwohl sie einige Jahre älter war, die Ehe versprochen, wohl in der Meinung nach den Kriegswirren dieses Versprechen nicht halten zu müssen. Nach dem Krieg habe sie dann zum Entsetzen von Franz und der ganzen Familie plötzlich vor der Tür gestanden und das Versprechen eingefordert. Als Ehrenmann habe er sich daran gehalten und Manja geheiratet. Der Ehe entsprang ein Sohn – mein Taufpate Onkel Walter. Obwohl die Ehe als nicht glücklich galt, strebte Franz keine Scheidung an, da ihm bewusst war, dass dies in der Nazi-Zeit das Todesurteil für seine jüdische Frau bedeuten hätte können. Franz starb 1959 kurz vor meiner Geburt. Walter heiratete Olga, geborene Müller. Mit ihr bekam er zwei Kinder, Christoph und Ruth, für mich also Cousin und Cousine 2. Grades.

Abbildung 12: Anni Jauernig, ca 1960

Abbildung 13: Ferdinand Jauernig

Das vierte Kind, Anna Eckhard (Abb. 12), heiratete Ferdinand Jauernig (Abb. 13), die Ehe blieb kinderlos. Anna, eine weitere Spielgefährtin meiner Kindheit, starb ebenso wie „Hawei-Opapa“ im Jahr 1965.

Schließlich bleibt noch die jüngste Tochter, Aloisia, meine Großmutter, genannt Luise, geboren am 20. 1. 1899. Sie lernte Schneiderei und schloss nach dreijähriger Lehre im Herbst 1915 ihre Ausbildung ab. Sie übte jedoch ihren Beruf nie professionell aus, sondern nähte nur daheim „schwarz“ für private Kunden, um den Familienhaushalt aufzubessern.

Nach dem frühen Tod seiner Frau heiratete der Urgroßvater Eckhard nochmals, doch verstanden sich vor allem die Töchter nicht mit der jungen Stiefmutter und sprachen immer despektierlich von der „Bäuerin“. Jedenfalls entwickelte Alice später eher zu den Rakovskys eine Großeltern-Beziehung als zum wieder verheirateten Großvater Eckhard. Dieser kam nur einmal pro Monat zum Mittagessen. Er verstarb 1936, seine zweite Ehefrau überlebte ihn um viele Jahre und starb erst lang nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei nach 1936 zu ihr keinerlei Kontakt mehr bestand.

4 siehe Kapitel „Margareten I“, S. →ff

4. WIEN – PETRŽALKA – WIEN

Abbildung 14: Familienfoto bei der Hochzeit von Aloisia Eckhard und Paul Rakovsky: links die Eckhards, rechts die Rakovskys, unmittelbar neben Paul sitzt Adolf Rakovsky, das einzige Foto von ihm

Am 29. Jänner 1922 heirateten Paul Rakovsky und Aloisia Eckhard (Abb. 14, 15