9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

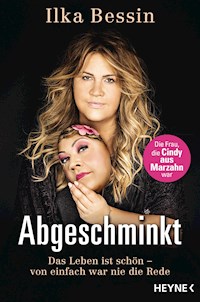

Out of Marzahn – das wahre Leben von Ilka Bessin

Pinkfarbener Jogginganzug, eine Blume in der blonden Perücke, dicke Schminke, Berliner Schnauze – und langzeitarbeitslos. Das war „Cindy aus Marzahn“, die ab 2005 eine steile Karriere hinlegte. Im Laufe der Jahre wurde ihrer Erschafferin die Rolle jedoch zu eng; sie wollte viel mehr als „Cindy aus Marzahn“ konnte. 2016 war deshalb Schluss, die Kunstfigur ist weg und hat Platz für ihre Erfinderin gemacht: Ilka Bessin. Hier erzählt sie erstmals aus ihrem Leben: von ihrer ergreifenden Kindheit über die Arbeitslosigkeit bis hin zu ihrer Zeit als gefeierter Bühnenstar. Ihre bewegende Geschichte ist die einer Ausnahme-Künstlerin. Ein Buch, das einen berührt, immer wieder zum Lachen bringt und gerade deshalb Mut macht!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Das Buch

Pinkfarbener Jogginganzug, eine Blume in der blonden Perücke, dicke Schminke, Berliner Schnauze – und langzeitarbeitslos. Das war »Cindy aus Marzahn«, die ab 2005 eine steile Karriere hinlegte. Im Laufe der Jahre wurde ihrer Erschafferin die Rolle jedoch zu eng; sie wollte viel mehr als »Cindy aus Marzahn« konnte. 2016 war deshalb Schluss, die Kunstfigur ist weg und hat Platz für ihre Erfinderin gemacht: Ilka Bessin. Hier erzählt sie erstmals aus ihrem Leben: von ihrer ergreifenden Kindheit über die Arbeitslosigkeit bis hin zu ihrer Zeit als gefeierter Bühnenstar. Ihre bewegende Geschichte ist die einer Ausnahme-Künstlerin. Ein Buch, das einen berührt, immer wieder zum Lachen bringt und gerade deshalb Mut macht!

Die Autorin

Ilka Bessin, 1971 in Luckenwalde in Brandenburg geboren, machte eine Ausbildung zur Köchin, arbeitete als Kellnerin, Hotelfachfrau und Animateurin und war vier Jahre lang arbeitslos. Anfang der 2000er-Jahre entwickelte sie die Bühnenfigur »Cindy aus Marzahn«, eine übergewichtige Langzeitarbeitslose aus Berlin-Marzahn mit einer Vorliebe für pinkfarbene Kleidung, und wurde damit zu einer der erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. 2016 gab sie die Kunstfigur auf und startete neu durch – als sie selbst: Sie hat ein eigenes Modelabel, engagiert sich für sozial benachteiligte Familien und geht ab 2019 erstmals mit ihrem neuen Programm als Ilka Bessin auf Tour. Sie lebt in Berlin.

Ilka Bessin

Abgeschminkt

Das Leben ist schön –Von einfach war nie die Rede

Aufgeschrieben von Sabine Jürgens

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe 11/2018

Copyright © 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Kerstin Lücker

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie,unter Verwendung eines Fotos von GABO / Agentur Focus

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-24134-6V003

www.heyne.de

Dieses Buch widme ichmeinen wunderbaren Eltern.

Ich liebe Euch.

Eure Ilka

Normalerweise hat jedes Buch ein Vorwort.

Meins nicht.

Ich nutze diese sogenannte Vorwortseite lieber als Danksagungsseite.

Meiner Meinung nach kann man im Leben nie genug Danke sagen.

Aber wie fängt man an, sich zu bedanken?

Oftmals sagen Menschen: »Du brauchst dich nicht zu bedanken, das ist doch selbstverständlich.«

Ja, das mag sein, aber ich habe in meinem Leben Menschen um mich herum, denen ich nicht genug danken kann.

Ich liebe, lebe und arbeite mit ihnen. Diesen Menschen möchte ich Danke sagen.

Diesen Menschen, die zu meiner Familie geworden sind, und die sich dazu zählen möchten.

Man sagt immer, Familie kann man sich nicht aussuchen.

Doch, das kann man. Und ich habe mir die beste ausgesucht, die es gibt.

Es ist nicht das Blut, was uns verbindet, sondern es ist die Ehrlichkeit, die Aufopferung und die bedingungslose Liebe, die uns zusammenhält.

In guten und in nicht so guten Situationen.

Auch wenn ich einige vielleicht lange nicht sehe oder gesehen habe, ich weiß, dass ihr da seid und auf mich aufpasst.

DANKE

Danke auch an Sabine,mit der ich dieses tolle Buch schreiben konnte,und danke an den Heyne Verlag fürdie tolle Zusammenarbeit.

1971 – 1987

KINDHEIT UND JUGENDIN DER DDR

Das Leben ist ein hartes Brot, aber es muss gegessen werden

Ich war die dicke, fette Arschbulette.

Die mit der bescheuerten Brille und dem abgeklebten Auge.

Ich war die »dicke Tilla« und »Dumbo, der Elefant«.

Aber: Ich war auch ein Klassenkasper und Sprücheklopfer.

Ein Kind, das Gedichte schreiben konnte.

Ein kleines Mädchen mit Träumen und Wünschen.

Es gibt diese Wonneproppen, denen vom ersten Tag an die Sonne aus ihrem Hintern scheint. Und es gibt Kinder, deren Wiege etwas unbequemer ist.

Meine war unbequem, aber die Sonne schien trotzdem rein.

Ich hatte eine bewegte Kindheit. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mal hoch, mal runter. Hartes Brot und Butterkuchen.

Häufig habe ich als Cindy aus Marzahn Witze darüber gemacht:

»Meine Mutter hatte eine schwere Kindheit – nämlich meine.«

Das stimmt. Ich hatte es nicht leicht, habe aber auch meinen Eltern viel Kummer bereitet. Allerdings wurde ich auch nicht auf Rosen gebettet, das Schicksal legte mir ein paar fette Brocken in den Weg. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Fangen wir mit der unbequemen Wiege an. Dann haben wir es hinter uns.

Meine Mutter hatte es mit mir von Anfang an nicht leicht: Bei meiner Geburt wog ich acht Pfund. Ein strammes Mädchen. An einem relativ milden Tag im Spätherbst verließen meine Eltern mit mir das Krankenhaus, die Bäume trugen kaum noch Blätter, der Winter stand vor der Tür, hielt sich aber noch zurück. Auf der Straße wartete eine knatternde Ost-Karre vom Volkseigenen Betrieb Taxi. Wir rumpelten nach Hause, der Taxifahrer paffte genüsslich seine Zigarre und ich wurde eingehüllt in dicke Rauchschwaden. Willkommen im Leben.

Für die, die es immer noch nicht wissen: Ich bin nicht in Marzahn geboren, sondern im brandenburgischen Luckenwalde. Es liegt etwa 50 Kilometer südlich von Berlin, in einer Bucht des Baruther Urstromtals: sandig, moorig, ebenerdig. Damals rund 27000 Einwohner. Deutsche Demokratische Republik.

Zu den berühmtesten Bürgern der Stadt gehören Rudi Dutschke und der Erfinder des Papptellers. Man könnte sagen, ich nehme meinen Platz in der Mitte ein: zwischen Widerstand und Pragmatismus. Kampf und Kreativität – besser kann man meinen Werdegang eigentlich nicht beschreiben. Cindy, Rudi und der Pappteller.

Meine Eltern lebten in einem dreistöckigen Plattenbau, sechs Parteien, zweieinhalb Zimmer mit Kohleofen. Unsere kleine, schmale, mit holprigen Steinen gepflasterte Straße endete vor einer Kleingartenkolonie. Sackgasse. Graue Fassaden, rauchende Fabrikschlote und ein stets aufmerksamer Abschnittsbevollmächtigter der Volkspolizei auf Streifendienst.

Auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Ort, an dem der Frohsinn zu Hause ist. Aber ich musste in meinem Leben noch aus einigen Sackgassen heraus, dies war also meine erste Station.

Als ich 1971 zur Welt kam, war meine Schwester drei Jahre alt, das Schicksal hatte mich in eine ostdeutsche Kleinfamilie gespült. Hier sollte ich mich nun nahtlos einfügen. In diese Familie, dieses Leben, mein Umfeld. Das fiel mir schwer.

Irgendwann lernte ich wie alle Kinder laufen, mochte es aber nicht besonders, was sich bis heute nicht wesentlich geändert hat. Meine Mutter zog mich an meinen speckigen Ärmchen hinter sich her, doch ich blieb einfach auf der Straße stehen. Störrisch, bockig und ein Schreihals. Standen wir beim Konsum in der Warteschlange, musste meine Mutter ständig mit einem lautstarken Wutanfall rechnen. Dann packte sie meine kleine Hand und quetschte sie fest zusammen. Eine stumme Warnung. Wehe, du schreist hier rum!

Ich war eine kleine, dicke Nervensäge.

Und leider nicht mit engelsgleicher Schönheit gesegnet. Größer und kräftiger als meine Altersgenossen, schleppte ich schon als Kind zehn Kilo zu viel mit mir rum. Dafür konnte ich nichts, die häusliche Kost war eher deftig ausgerichtet, bei uns gab’s keine veganen Reisplätzchen, sondern Reibekuchen. Alles war eine Nummer zu groß, niemand brach bei meinem Anblick in ein entzücktes »Oh, wie süß!« aus. Das Kindchenschema funktionierte bei mir nicht.

Ich war gewissermaßen ab Werk mit einigen Mängeln ausgestattet worden und sah überhaupt nicht ein, mich damit abzufinden.

Ich war kein süßes Töchterchen, Aufmerksamkeit, Zuneigung und Anerkennung musste ich mir hart erarbeiten. Für die anderen Kinder in unserem Wohnblock war ich dick und doof, also wurde ich laut und frech. Ich musste mich wehren und zurückschlagen.

Einstecken und austeilen.

Meine praktische Mutter schnitt meine Haare einmal rundherum ab, als hätte ich einen Topf auf dem Kopf. Zu allem Überfluss bekam ich noch eine Brille, und um meine Sehschwäche zusätzlich zu korrigieren, war eine Seite mit einem Pflaster abgeklebt. Wenn man so aussah wie ich, konnte man nur Komikerin werden.

So trat ich raus auf unsere Straße, wo ein Dutzend Blagen nur darauf wartete, einem wehrlosen Opfer den Ball vor den Kopf zu schießen.

»Hey, Honkietonkie, du hast dein Auge zu Hause vergessen!«

Ich hatte zwei Möglichkeiten: Heulen und abzischen oder Zähne zusammenbeißen und stehen bleiben.

»Darf ich mitspielen?«

»Du kannst der Ball sein.«

HA HA HA. Großes Gelächter.

Ich durfte dabei sein, musste aber im Gegenzug Hänseleien in Kauf nehmen. Das war der Deal.

»Die Arschbulette spielt aber bei euch mit.«

»Nee, die ist zu fett.«

Nicht selten verzog ich mich dann doch in mein Zimmer und ließ meinen Tränen freien Lauf. Eine Heulsuse und einsame Eckensteherin wollte ich aber auf keinen Fall sein. Zu meiner Grundausstattung gehörten nämlich auch ein Dickkopf und der unbedingte Wunsch, mitzumischen.

Also nahm ich die Herausforderung an. Eine kleine Kämpferin, ausgestattet mit ein paar Handicaps. Aufgeben kam nicht infrage. Ich ließ mich nicht unterkriegen, egal wie oft man mir ein Bein stellte, meine Brille klaute, mich schubste, an den Haaren zog und auslachte.

Traurig war ich trotzdem. Wütend, enttäuscht und verletzt. Wenn ich heulend nach Hause kam, konnte ich auch hier Trost und Zuwendung nicht erwarten. In den Arm nehmen, streicheln, Küsschen verteilen, aufgeschürfte Knie wieder heil pusten? Fehlanzeige. All das gehörte nämlich wiederum nicht zur emotionalen Grundausrüstung meiner Eltern. Sie sorgten für ihre Kinder, aber körperliche Nähe oder ein »Ich hab dich lieb« gab es nicht. Keine Gefühlsduseleien.

Unter Beobachtung

Kurz nach Kriegsende geboren, hatten meine Eltern in der Ostzone nicht gerade das große Los gezogen, aber sie machten das Beste draus. Auch für sie kam es nicht infrage, zu jammern und zu klagen. Die Eltern meiner Mutter waren schon früh verstorben. Nur die Großeltern väterlicherseits lernte ich kennen, und Papa kam eindeutig nach seinem Vater: ein Staatsanwalt, streng, aber gerecht. Der Ton war rau, das Leben geprägt von harter Arbeit und den üblichen ostdeutschen Entbehrungen.

Mein Vater Detlef war Fernfahrer, von Montag bis Freitag saß er auf seinem geliebten Bock. Er fuhr für die Spedition Deutrans ins kapitalistische Ausland, ein Lieferant für den Klassenfeind. Als einer der wenigen in der DDR war ihm einer der orangefarbenen West-LKW anvertraut, und den lenkte er stolz durch unsere kleine Straße bis vor die Haustür. Da wussten alle: Der Bessin kommt nach Hause und bringt wieder verbotene Westwaren mit. Freitags putzte unsere Nachbarin unermüdlich draußen vor der Tür Schuhe, um nur ja seine Ankunft nicht zu verpassen. Es konnte abends schon stockdunkel sein, egal, sie wienerte Schuhe und glotzte sich die Augen aus, wenn er seinen Lastwagen rückwärts in die enge Sackgasse bugsierte und Konserven, Konfekt und Blumen für meine Mutter auslud.

Unsere Nachbarschaft war eine typische ostdeutsche Schicksalsgemeinschaft, wir saßen alle in demselben Boot. Alte, Junge, Kriegsversehrte ohne Bein, Witwen und Waisen, in unserer Platte lebten alle auf engstem Raum zusammen. Man half sich gegenseitig, wenn jemand was brauchte, dann klingelte er beim Nachbarn. In unserer Straße konnte man nur schwer etwas geheim halten, jeder hatte seine Augen und Ohren überall, jeder wusste über alles Bescheid. Es wurde gelästert und getratscht.

»Bei den Lückes gibt es wieder Stunk.«

»Hasse gesehen? Oma Koppel hat ihre Schlüpper wieder nicht richtig sauber gekriegt.«

Und dann lachten wir uns kaputt. Wenn es klingelte und Frau Krause von nebenan bei uns vor der Tür stand, dann sagte meine Mutter:

»Die schon wieder. Pass auf, die will wieder wat zu saufen.«

Und so war es dann auch, allerdings klang das bei Frau Krause so:

»Habt ihr vielleicht zwei Flaschen Bier? Ich will mir die Haare waschen.«

Klar, Bier macht ja die Haare so schön glänzend. Nur komisch, dass bei Frau Krause davon die Augen glasig wurden. Kaum war die Tür wieder zu, sagte meine Mutter:

»Irgendwie kann sie einem ja leidtun.«

Im Sommer grillten alle zusammen, im Winter feierte man Feste im gemeinschaftlichen Partykeller. Da ging es feuchtfröhlich zu und es wurde getanzt und gelacht. Man pflegte eine gute Nachbarschaft.

Echte Freundschaften waren eher selten. Man musste ja ständig Angst haben, ausspioniert zu werden. Über die Staatssicherheit wurde bei uns nicht gesprochen. Trotzdem war sie allgegenwärtig. Mein Vater hielt sich aus der Politik raus, aber er hatte einen echten Traumjob, und den konnte er nur mit SED-Parteibuch ausüben. Er war Mitglied in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.

Das Anforderungsprofil für einen Fahrer der Deutrans, der einzigen DDR-Spedition, die Waren in das nicht sozialistische Ausland transportierte, war hoch: Neben einem gepflegten Äußeren und guten Umgangsformen erwartete man natürlich eine loyale Haltung zur DDR. Verwandtschaftsverhältnisse im Westen waren unerwünscht, eine intakte Familie hingegen Pflicht. Schließlich wollte man nicht riskieren, dass der Fahrer mitsamt seinem wertvollen LKW im Westen blieb. Die Gefahr bestand bei meinem Vater nicht, er liebte seinen Job, er war stolz auf die spezielle Ausbildung, die er genossen hatte und die regelmäßigen Fortbildungskurse, die er absolvieren musste. Er war etwas Besonderes und genoss unter der Woche Freiheiten, die andere nicht hatten. Auch wir waren stolz auf ihn, mein Vater war eine Autorität, vor der man Respekt hatte (wenn man vor mir schon keinen hatte, dann wenigstens vor meinem Vater).

Mein Vater kurvte durch den Westen bis nach Frankreich, lieferte unterwegs die von Arbeitern und Bauern hergestellten Produkte ab und kam mit einem leeren LKW wieder zurück. Offiziell. Heimlich brachte er verbotenes Zeug mit, er hatte ja auch Devisen, mit denen er das ein oder andere kaufen konnte, und wenn er heimkehrte, erzählte er uns von der großen weiten Welt.

Nach außen war immer Vorsicht geboten. Man konnte niemandem hundertprozentig vertrauen. Den Fahrern der Deutrans begegneten viele mit Neid und Missgunst. Insbesondere die anderen Kollegen, die die hohen Anforderungen nicht erfüllten und nur im Osten fahren durften. Für sie gehörten Männer wie mein Vater zur »Lackschuhbrigade«. Deshalb trennte meine Mutter vorsichtshalber die Schilder aus den West-Klamotten, und wir Kinder durften draußen nicht mit unseren Geschenken aus dem kapitalistischen Ausland angeben.

Selbst in seinen eigenen vier Wänden war man nicht sicher. Wir wohnten im Erdgeschoss, man konnte von draußen in unser Kinderzimmer hineinschauen. Einmal ergatterte ich auf dem Schulhof bei einem Tauschgeschäft ein Poster der englischen Band Depeche Mode. Stolz heftete ich es an die Wand. Bis der Abschnittsbevollmächtigte vor der Tür stand:

»Das Poster muss weg.«

Und dann gab es noch einen Vortrag über den kapitalistischen Feind. So viel zur guten Nachbarschaft in der DDR.

Meine Mama Christel nähte Hausschuhe im VEB Luwal, die im Westen bei Neckermann verkauft wurden. Alte Pantoffel oder Filz- und Stoffreste verarbeitete sie zu Kleidung, was dazu führte, dass mein Outfit mitunter sehr speziell aussah. Man könnte sagen: originell. Dass ich nicht gerade zum Topmodel taugte, machte es nicht besser.

Ihre Töchter hätten unterschiedlicher nicht sein können. Pechmarie und Goldmarie. Meine Schwester war brav und fleißig, machte keinen Ärger und war der Liebling der Familie. Sie hatte wohl auch optisch das bessere Los gezogen. Ich war genau das Gegenteil. Ich versuchte mit der Brechstange auf mich aufmerksam zu machen. Schließlich konnte ich ja nichts dafür, dass man mich so auf die Welt geworfen hatte. Ich musste verdammt laut werden, damit mich mal jemand wahrnahm. Und so baute ich meine große Klappe kontinuierlich aus.

Wir teilten uns ein Zimmer, das war wohl unsere einzige Gemeinsamkeit. Ich hatte immer das Gefühl, meine Schwester fände mich doof, nervig und anstrengend. So blieben wir unser Leben lang ungleiche Schwestern, die nicht wirklich viel miteinander anfangen konnten.

Wenn unsere Großeltern Geschenke schickten, dann waren sie nur für meine Schwester bestimmt. Ich hatte in ihren Augen wohl keine verdient. Da meine Mutter aber nicht herzlos war, teilte sie die Geschenke heimlich auf. Natürlich bekam ich das mit, ich hatte sensible Antennen für Kränkungen. Die offensichtliche Ablehnung meiner Großeltern und das Mitleid meiner Mutter verletzten mich mehr als die Hänseleien der anderen Kinder. Statt still vor mich hin zu leiden, wurde ich immer trotziger und aufmüpfiger.

Unter der Woche musste meine Mutter sich alleine mit uns rumschlagen. Sie arbeitete den ganzen Tag in der Fabrik und litt zudem stark unter Migräne. Für uns Kinder hieß das: Still sein und keinen Ärger machen. Beides konnte ich nicht.

»Kann ich Schokolade haben?«

»Nein.«

»Warum nicht? Ich möchte aber.«

»Ilka, halt den Mund und räum dein Zimmer auf.«

»Kann ich Kuchen haben?

»Hör jetzt auf!«

»Bitte!«

Das konnte endlos so weitergehen. Ich machte ständig Faxen und ging meiner Mutter gehörig auf die Nerven. Ich gab Widerworte und log, dass sich die Balken bogen. Draußen schlug ich mich mit Jungs und kam nicht selten heulend nach Hause. Mama war mit mir überfordert. Sie rastete häufig aus, brüllte mich an und griff zum Teppichklopfer. Dabei ließ sie ihren ganzen Frust raus: Über das dauernde Alleinsein, die viele Arbeit und die zermürbenden Kopfschmerzen.

Schlimmer war eine andere Variante der Bestrafung: Mamas Nichtachtung. Sie schickte mich ins Bett. Wenn ich Glück hatte, sprach sie am nächsten Tag wieder mit mir. Wenn ich Pech hatte, dauerte es länger. Mamas Königsdisziplin. Sie konnte hartnäckig die Kommunikation verweigern. Und dann musste ich eben wieder ihre Aufmerksamkeit bekommen: Laut, lustig, auffällig, frech. Auf jeden Fall anstrengend.

Man kann mich anschreien, von mir aus in den Hintern treten, aber diese Ignoranz ist das Schlimmste. Ich konnte das als Kind kaum aushalten.

Am Freitag, wenn mein Vater von seiner Tour zurückkam, fand das Drama seinen Höhepunkt. Ich hörte, wie er die Wohnung betrat und meine Mutter ihm in der Küche Bericht erstattete. Wir saßen in unserem Kinderzimmer, meine perfekte Schwester machte ihre Hausaufgaben, während ich auf meine Abreibung wartete. Lange dauerte es nicht, bis die Tür aufflog: »Ilka!«

Schnell ließ ich in Gedanken meine Schandtaten der letzten Woche Revue passieren. Es war das Übliche: ein paar Lügen, Widerworte, Chaos im Kleiderschrank. In der Summe immer zu viel.

»Wie oft habe ich dir schon gesagt …«

Ich steckte meinen Kopf in den Bettkasten, damit die Nachbarn meine Schreie nicht hörten, und dann gab’s Dresche. Wie habe ich das gehasst. In solchen Momenten dachte ich: Ich will ins Heim! Ich wollte zwar Aufmerksamkeit, aber doch nicht so!

Nach einer Tracht Prügel war die Sache erledigt. Einstecken und wegstecken. So wie ich es auch auf der Straße erlebte. Ich rappelte mich aus meinem Kasten raus und war froh, dass es vorbei war.

Das Familienleben war meinen Eltern heilig. Das hatte auch mit dem Beruf meines Vaters zu tun. Stichwort: intakte Familie. Der Job meines Vaters war zwar extrem privilegiert, aber auch gerade deshalb eine hochsensible Angelegenheit. In seiner Position stand er unter besonderer Beobachtung. Er musste seinen »Familienbetrieb« im Griff haben. Häuslichen Ärger konnte er sich nicht leisten. Wir sollten anständige Bürger sein und keine Aufmerksamkeit erregen, schon gar nicht negativ. Somit standen auch wir unter Beobachtung. Und wenn wir während seiner Abwesenheit nicht reibungslos funktionierten, dann haute er am Wochenende auf den Tisch.

Kohlen im Bett

Mein Vater arbeitete unter der Woche hart. Wenn er heimkam, wollte er seine Ruhe haben. Meine Mutter aber kübelte ihm erst mal den Ärger der ganzen Woche vor die Füße. Sie berichtete über die alltäglichen Probleme einer alleinerziehenden Mutter und von den üblichen Schwierigkeiten, die das Leben in der DDR mit sich brachte. Meine Missetaten kamen dann noch oben drauf. Sie waren das Bonusmaterial, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Woche für Woche schilderte meine Mutter ihrem Mann zum Feierabend, wie ich ihre Nerven strapaziert hatte. Vergeblich versuchten meine Eltern, mir mein Verhalten auszutreiben.

Mama jammerte Papa die Ohren voll: Ilka hat gelogen, Ilka hat geklaut, Ilka ist zu spät nach Hause gekommen, Ilka hat ihr Zimmer nicht aufgeräumt. Und Papa schaffte das Problem aus der Welt. Damit erfüllte er seine Pflicht als Familienoberhaupt. War der Frieden wiederhergestellt, konnte man zur Tagesordnung übergehen. Ich bekam noch eine Woche Stubenarrest obendrauf und die Sache war für ihn erledigt. Meine Meinung, Erklärungen oder Entschuldigungen interessierten ihn nicht. Keine Chance. Mein Vater hatte das letzte Wort. Widerworte gab es nicht. Ich hielt den Mund und saß kurze Zeit später mit verheulten Augen beim Abendbrot. Das war meine Erziehung, hart und autoritär.

Im zarten Alter von acht Jahren verfasste ich in der Schule ein Gedicht, mit dem ich unsere häuslichen Verhältnisse beschrieb:

Vater der mag keinen Fisch.

Sobald er den sieht, zerhaut er den Tisch.

Ich ess ihn dann auf, dazu bin ich bereit.

Und dann gibt es in unserer Familie kein Streit.

Ganz große Lyrik. Schlicht und einfach. Hat nur leider in der Praxis nicht immer so gut geklappt.

Dabei wurde von uns Kindern gar nicht viel erwartet. Hochgesteckte Berufsziele oder gar Pläne für ein Studium gab es nicht. Solide Schulnoten reichten. Wir sollten das lernen, was wichtig war: Anstand, Ehrlichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit. Es gab eiserne Regeln, und wenn die nicht eingehalten wurden, musste man dafür geradestehen.

Regel Nummer eins: Es gibt keinen Grund, zu spät zu kommen.

Meine Schule lag um die Ecke, quasi in Sichtweite. Fünf Minuten Fußweg. Für mich bedeutete das: Ich konnte keinen Bus verpassen, nicht vorgeben, mein Fahrrad sei kaputt, ich brauchte schon eine Naturkatastrophe. Ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht pünktlich in der Schule gewesen zu sein. Das gab es einfach nicht.

Wenn meine Eltern sagten »Um 13 Uhr gibt es Mittagessen«, konnte man nicht einfach um 13.30 Uhr antanzen. Dann gab es statt Essen Hausarrest. Das ist der Grund, weshalb ich heute immer eine halbe Stunde eher zu einem Termin oder einer Verabredung erscheine.

Regel Nummer zwei: Ehrlichkeit.

Hier hatte ich ein echtes Problem, denn ich belog meine Eltern oft. Sehr oft. Das war eine Todsünde. In meinen Augen waren es natürlich alles kleine Notlügen.

Brachte mein Vater eine ganze Palette Zott Sahnejoghurt mit, konnte ich nicht widerstehen. Meine Mutter teilte sie ein und schrieb unsere Namen drauf. Ich nahm mir trotzdem immer mehr als mir zustand.

»Wer hat den Sahnepudding gegessen? Ilka, du?«

»Nö, war ich nicht.«

»Und wo kommt der Puddingfleck auf deinem Pullover her?«

Vor mir war nichts sicher. Ich aß heimlich vom Weihnachtsbaum die Schokoladentannenzapfen, zurück blieben nur die leeren Hüllen. Meinen bunten Weihnachtsteller verputzte ich sofort, die Nüsse und die Apfelsine ließ ich liegen (zum Schälen war ich zu faul) und bediente mich dann an der Schokolade meiner Schwester. Anschließend sortierte ich alles ordentlich, sodass der Diebstahl nicht sofort ins Auge fiel. Natürlich dauerte es nicht lange, bis meine Schwester ihren zerfledderten Teller in Augenschein nahm … Heiligabend war dann für mich gelaufen. Aber es half nichts: Auch wenn ich es mir noch so sehr vornahm, ich wurde immer wieder schwach.

Essen, vor allem Süßes, war meine Leidenschaft, aber auch Belohnung und Trost. Mein Übergewicht kam nicht von ungefähr.

Regel Nummer drei lautete: Ordnung ist das halbe Leben.

Unser Kleiderschrank musste immer picobello aufgeräumt sein. In meiner Erinnerung waren die Klamotten meiner Schwester immer auf Kante gefaltet, mein Zeug flog jedoch häufig kreuz und quer im Regal rum. Ein kleiner Hinweis meiner Mutter reichte, und mein Vater wischte einmal mit dem Arm durch den Schrank. Dann lagen die ganzen Klamotten auf dem Boden.

»So, das wird jetzt ordentlich aufgeräumt. Hast ja das ganze Wochenende Zeit.«

Das bedeutete, es gab also noch Hausarrest obendrauf. Wenn Papa eine Stulle in meinem Turnbeutel fand, die schon eine Woche vor sich hin schimmelte, dann gab es einen Satz heiße Ohren. Das konnte er überhaupt nicht leiden.

Ein weiterer Grundsatz lautete: Ohne Fleiß kein Preis.

Wir mussten im Haushalt mit anpacken. Jede Woche Treppe schrubben, abends das Geschirr abwaschen und Kohlen aus dem Keller tragen.

»Hol mal Kohlen hoch.«

Papa sagte das dreimal. Wenn die Briketts immer noch nicht da waren, holte er sie selber. Er lud sie in meinem Bett ab. Ich hatte dann den ganzen Abend damit zu tun, meine Bettwäsche sauber zu machen.

Im Prinzip könnte man sagen, ich war selber schuld. Hätte ich mich brav untergeordnet und alle Regeln befolgt, hätte ich auch keine Prügel bekommen. Tja, leichter gesagt als getan. Ich war schon damals vorlaut, rotzfrech und eine Rebellin. So erarbeitete ich mir, was später zu Cindys Grundausstattung werden sollte: ein breites Kreuz und eine große Klappe.

Vielleicht gehörte ich von Anfang an nicht in diese Welt einer ostdeutschen Familie, sie war mir zu engstirnig, zu festgefahren und eintönig. Ich fühlte mich fehl am Platze, manchmal auch ungeliebt und lästig. Als kleines Mädchen war mir das natürlich nicht bewusst, ich lehnte mich unbewusst dagegen auf. Für mich war etwas anderes vorgesehen, ich wusste nur noch nicht was. Ich war kein Wunderkind, nicht ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten, sondern auf den ersten Blick eher benachteiligt. Und das waren erst mal nur Äußerlichkeiten. Die viel beschworenen »inneren Werte« wurden dabei übersehen. Ich musste mich also sichtbar machen und zwang meine Umwelt, mich und meine Bedürfnisse zu sehen. Damit torpedierte ich aber regelmäßig die Vorstellung meiner Eltern von einem wohlerzogenen Kind.

Zum Lachen in den Keller!?

Nun aber die gute Nachricht: Ich hatte durchaus auch eine schöne Kindheit. Denn die strenge Erziehung war ja nur die eine Seite der Medaille. Wir hatten auch eine Menge Spaß zu Hause, es wurde viel gelacht. Ich erinnere mich an gemeinsame Ausflüge, Urlaubsreisen, fröhliche Feste. Bei uns wurde nicht permanent Trübsal geblasen oder geprügelt. Natürlich fürchtete ich mich, wenn mein Vater freitags den Schlüssel im Schloss herumdrehte, ich wusste ja, wann ich Ärger zu erwarten hatte. Ich war aber auch traurig, wenn er am Montag wieder verschwand. Papa war mein Held, und ich vermisste ihn.

Ganz wichtig waren die gemeinsamen Mahlzeiten, wenn mein Vater am Wochenende zu Hause war. Denke ich an jene Zeit zurück, dann rieche ich den Duft von Kohlrouladen, ich sehe Buletten und Kartoffelsalat, Stullen mit kleinen Schnitzelchen und gebratene Biberratte, zart wie Kaninchenfleisch, eine schmackhafte Delikatesse, die nur zu besonderen Gelegenheiten auf den Tisch kam (ja, wir hatten in der DDR auch Fleisch, ich bin nicht von Baumrinde so dick geworden). Meine Mutter backte Waffeln, und goldgelbe Eierkuchen in der Pfanne. Wenn sie abends Pizza machte, lief uns das Wasser im Mund zusammen, während wir vor dem Backofen saßen und dem Käse beim Schmelzen zuschauten. Oder ich wurde mit einer großen Schüssel zum Eisladen geschickt.

»Zehn Portionen Softeis, bitte.«

Und dann floss die süße kalte Masse in den Plastikbehälter. Zuhause setzten wir uns um den Küchentisch herum, stellten das Eis in die Mitte und löffelten drauflos.

Meine Mutter stand tagelang in der Küche, und dann war alles innerhalb von Minuten aufgegessen. Anschließend spielten wir das Würfelspiel Kniffel (das bei uns bis zur Wende »Pasch« hieß), schauten Fernsehen, oder meine Eltern nahmen uns mit in den Heidekrug, die Gartenkneipe in der Kleingartenkolonie.

Zur Weihnachtszeit kippte Papa Nüsse auf den Tisch. Wir knackten stundenlang Schalen und durften dabei einen Film schauen.

Für mich waren vor allem die Feste immer ein Ausflug ins Schlaraffenland. Üppige Buffets, deftige Eintöpfe und selbst gebackene Obstkuchen vom Blech. An Weihnachten (ja, wir hatten auch Weihnachten, das wurde ich nach der Wende mehrfach gefragt) gab es immer Hühnerfrikassee. Andere Familien machten Fondue, für mich das schrecklichste Essen überhaupt. Ich bemitleidete die anderen Kinder, die stundenlang mickrige Fleischstückchen in eine Brühe tunken mussten, das war nicht meine Veranstaltung. Ich hätte vorher schon ein paar Stullen essen müssen, um überhaupt satt zu werden. So einen Blödsinn gab es bei uns nicht. Da wurde anständig aufgetischt.

Wir bekamen tolle Geschenke, oft schöner als die der anderen Kinder. Zu Weihnachten besorgte Papa im Westen ganz besondere Sachen: Puppen und Puppenwagen. Spiele und Bücher.

Als wir uns ein Haustier wünschten, bekamen wir einen Wellensittich geschenkt, Bubi, der uns lange viel Freude bereitete. Einen Goldfisch hatten wir auch mal. Bruno. Aber der lebte nur eine Woche, irgendwas hatten wir wohl falsch gemacht.

Bei aller Strenge konnten meine Eltern die liebsten Menschen sein. Mein Vater spielte uns häufig Streiche. Er machte seine Späßchen und lachte sich dann scheckig. Musste ich in den dunklen Keller, schlich er hinter mir her, zwickte mich in die Wade und bellte. Ja, mein Vater ging tatsächlich auch zum Lachen in den Keller! Ich erschrak zu Tode, und darüber konnte er sich köstlich amüsieren.

Einmal schickte er mich am 1. Mai zum Konsum:

»Ilka, bring mal die leeren Flaschen weg.«

Natürlich hatten die Geschäfte am »Internationalen Kampf- und Feiertag« geschlossen. Ahnungslos lief ich mit meinen Flaschen durch die ziemlich menschenleeren Straßen, bis ich vor einer verschlossenen Tür stand. Als ich zurück war, hing Papa schon laut lachend im Fenster. Den derben Humor habe ich eindeutig von meinem Vater.

Er war vielleicht nicht der emotionale Papa, der uns in den Arm nahm oder über den Kopf streichelte. Aber er unternahm viel mit uns. Wir spielten Karten und fuhren am Wochenende raus, er saß auf dem Motorrad, ich stolz im Beiwagen. Wir streiften stundenlang durch die Wälder und suchten Pilze. In solchen Momenten war ich glücklich. Alles andere war vergessen, abgehakt.

Meine Eltern waren hart, aber herzlich. Ab und zu wurde die Sonne von düsteren Wolken verdeckt, aber sie ging jeden Morgen wieder auf.

Meine erste Rolle

So wuchs ich heran. Aber was würde mal aus mir werden? Eine Komikerin? Eine Köchin oder Verkäuferin bei Konsum?

Luckenwalde war vor der Wende ein wichtiger Industriestandort. Ich war von Volkseigenen Betrieben (VEB) umzingelt. Bei uns wurde alles Mögliche produziert: Wälzlager, Hüte, Pappen und Papier, Schuhe, Möbel, Schnaps. Alles Dinge, die mein Vater in die Welt hinaus transportierte. Sollte ich auch irgendwann mal jeden Tag in einer dieser Fabriken schuften?

Nein, ich wollte zum Zirkus – allerdings wollte ich kein Clown werden. Ich fand Clowns nie lustig. So wie ich auch Weihnachtsmänner immer gruselig fand. Kaum klopfte es Heiligabend an unserer Tür, war ich in Sekundenschnelle unter dem Tisch verschwunden. Dieser Typ machte mir einfach Angst. Ich wollte zum Zirkus, in einem Wohnwagen leben und von Stadt zu Stadt reisen. Abenteuer! Gastierte ein Zirkus in Luckenwalde, machte ich mich sofort auf die Socken und streunte stundenlang um das bunte Zelt herum. Hier übten Jongleure und Seiltänzer, da gab es verwegen und exotisch aussehende Gestalten. Alles viel spannender als das Leben in meiner Sackgasse. Ich beneidete die Zirkuskinder, die im Wohnwagen Schulunterricht hatten. Das war meine Welt, so wollte ich leben. Doch daraus wurde natürlich nichts. Erst mal. Später landete ich ja gewissermaßen doch noch im Zirkus – aber bis dahin war es ein langer Weg.

An meinem ersten Schultag stand ich vor dem imposanten Gebäude der Ernst-Thälmann-Oberschule (in der DDR ging man vom ersten Tag an in die Oberschule). Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg sieben Jahre von der Roten Armee als Offizierskasino genutzt worden, danach wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen, und im angeschlossenen Theater fanden hin und wieder Aufführungen statt. Hier sollte ich nun die nächsten zehn Jahre verbringen.

Ich stand neben meinen neuen Mitschülern, alle mit einer in der DDR typischen sechseckigen Schultüte. Pummelig und größer als alle anderen, fiel ich wieder mal auf. Die abschätzigen Blicke der Eltern durchbohrten mich:

»Die kommt in die erste Klasse?!«

Da schauten lauter Väter und Mütter stolz auf ihren Nachwuchs, nur ich war meiner Mama peinlich.

»Die denken alle, du wärst sitzen geblieben.«

Nee, war ich nicht! Ich wurde ganz normal eingeschult.

Nacheinander wurden die Namen der Erstklässler aufgerufen, jeder einzelne lief nach vorne und stellte sich zu seiner Klassenlehrerin aufs Podest. Ich wartete, aber mein Name war nicht dabei. Irgendwann rief jemand:

»Basseng.«

Ich reagierte nicht. Aber eine Ilka Bessin hatten sie offenbar nicht auf dem Zettel. Panik stieg in mir auf, mir kamen die Tränen, und ich suchte den Blick meiner Mutter. Die haben mich vergessen! Ich darf nicht in die Schule gehen!

Mutterseelenallein stand ich da, als letztes Kind. Wieder rief jemand:

»Ilka Basseng.«

Dicke Tränen kullerten über meine Wangen. Und dann kam endlich jemand und schubste mich hoch auf die Bühne. Die anderen Kinder feixten. Ich fühlte mich miserabel. Ich war unter falschem Namen auf eine Bühne gestolpert, und alle lachten. Wer hätte damals gedacht, dass ich mit dieser Nummer mal sehr viel Geld verdienen würde?

Ich war nicht nur zwei Köpfe größer als meine Mitschüler, auch meine Klassenlehrerin musste zu mir aufschauen (die war allerdings auch sehr klein). Schön war das nicht.

Schneller als lesen und schreiben lernte ich, dass ich hier nichts zu melden hatte. In den Jahren davor war ich zwar auch von grausamen Kindersprüchen nicht verschont worden, aber ich konnte zur Not nach Hause flüchten und mich in meinem Zimmer verkriechen. Das ging nun nicht mehr. Ich war umgeben von Mitschülern, die keine Gnade kannten. Wollte ich nicht untergehen, hatte ich nur eine Wahl: Dreck fressen und durchhalten.

Ich war fortan die »Basseng« oder »Benzin«, und es gab viele Kinder, die nichts mit mir zu tun haben wollten. Ich bot ja auch die perfekte Projektionsfläche. Ich war nicht das süße Mädchen, sondern »Honkietonkie«. Scheiß Brille, scheiß Augenpflaster, scheiß Frisur. (Mein Opa war nämlich auf die Spitzenidee gekommen, mir einen Pagenkopf à la Mireille Mathieu schneiden zu lassen. Die liebte er! Ich sollte also aussehen wie der Spatz von Avignon. Liegt bei mir ja auch nahe. Ich sah aus, als hätte man mir eine Colabüchse in den Pony gedreht.) Als 1982 der Kinderfilm »Die dicke Tilla« ins Fernsehen kam, hatte ich mal wieder einen neuen Spitznamen. Die übergewichtige Tilla jedoch war Anführerin und Klassenstärkste, davon konnte ich nur träumen.

Ich hielt mich an die Jungs. Bei denen waren Kraft und große Klappe gefragt. Da konnte ich mithalten, mit den Jungs spielte ich auch nach der Schule. Als Mädchen hatte ich nichts zu bieten, aber als Kumpel kam ich ganz gut klar.

Meine Kindheit und Schulzeit waren natürlich auch vom »real existierenden Sozialismus« geprägt. Erziehung à la Honecker und Co. In den ersten Schuljahren entwickelte ich mich zum sozialistischen Vorzeigekind. Zwar war ich immer schon faul, aber der Unterricht machte mir Spaß, Staatsbürgerkunde und Geschichte waren meine Lieblingsfächer, und von der ersten bis zur vierten Klasse war ich Jungpionier. Natürlich hatte ich von Politik keine Ahnung; für mich bedeuteten die Aktivitäten vor allem Gruppenzusammenhalt.

Gut, wir machten Faxen beim Fahnenappell, und wenn alle schweigend am Denkmal zu Ehren der gefallenen Soldaten strammstanden, bekamen wir einen Lachkrampf und wurden in die letzte Reihe verbannt. Nach der Schule aber zogen wir unsere weißen Blusen und blauen Halstücher an und gingen ins Altersheim. Die alten Leute freuten sich, wenn wir ihnen was vorsangen. Während unserer Pioniernachmittage sammelten wir Flaschen und alte Zeitungen, brachten sie zum Altstoffhandel und bekamen Geld für unsere Pionierkasse. Wir packten Pakete für Partnerstädte und veranstalteten Kuchenbasare. Das eingenommene Geld ging an Kinder in Vietnam. All diese Dinge haben wir als Klasse gemeinsam unternommen. Ich war immer dabei. Mittendrin und engagiert, ein Teil des Ganzen, ich gehörte dazu. Man konnte mich gar nicht ausschließen, das war sozusagen staatlich verordnet.

Dennoch war ich – wie man heute sagen würde – das Opfer, der Loser. In unserer Klasse gab es ein Dutzend Klassenclowns, diese Rolle war gleich mehrfach vergeben, und noch nicht einmal da schaffte ich es, die Nummer eins zu sein. Trotzdem lachten alle über mich. Ich war der Spaßmacher, tollpatschig und lächerlich. Diese Position machte mir keiner streitig. Somit hatte ich auch eine gewisse Narrenfreiheit. In meinem abgesteckten Feld durfte ich hemmungslos performen, und sorgte so auf meine Weise für Unterhaltung und Belustigung. Es war meine erste offizielle Rolle, eine Figur, in die ich schlüpfte. Ich fand das gar nicht schlecht, ich war ja gerne lustig. Publikum und Applaus waren fast noch besser als Pommes und Currywurst.

Ich war allerdings auch die, die zum Schluss noch übrig war, wenn zwei Mannschaften gewählt wurden. Da stand ich dann alleine und wartete, dass einer mich zu sich rief. Es fühlte sich beschissen an. Ohnmächtig und hilflos ließ ich diese Demütigungen über mich ergehen. Am besten mit hocherhobenem Kopf. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Ich lachte am lautesten und hüpfte den anderen hinterher. Meine Gefühle versteckte ich hinter einem kleinen Panzer; anstatt zu heulen, sorgte ich für Stimmung und machte jeden Scheiß mit. Sprüche klopfen, nicht jammern. Geweint wird zu Hause. Diesen Leitsatz meiner Eltern schrieb ich mir auf die Fahne.

Es blieb mir nichts übrig, als mich mit dem Platz zu arrangieren, den man mir zuwies. Ich versuchte, die Kontrolle zu behalten: Über mich und meine Gefühle. Nach außen polterte ich los, zu Hause ließ ich meinem Kummer freien Lauf. Dort hörte ich dann:

»Lass dir nichts gefallen, Ilka.«

Meinen Eltern war schon klar, dass ihr kleines Töchterchen da draußen nichts zu lachen hatte. Aber das war mein Problem. Ich gegen den Rest. Da musste ich alleine durch.

Also beherzigte ich auch diesen Leitsatz: Ich ließ mir nichts gefallen, und wer um Prügel bettelte, bekam sie. Wie Klaus, der in der Klasse hinter mir saß und mit sadistischer Freude einen Zirkel in meinen Rücken bohrte. Natürlich war auch Klaus kleiner und schmächtiger als ich. So viel Mut musste belohnt werden. Also drehte ich mich um und gongte ihm eine rein. Eine perfekte Gerade, die Nase blutete, und dann war die Hölle los. Damit auch meine Eltern von dem Zwischenfall erfuhren, gab es einen Eintrag ins Hausaufgabenheft:

»Ilka Bessin schlug im Unterricht ihren Mitschüler Klaus.«

So weit, so richtig. Es fehlte nur eine wichtige Information. Der Zirkel in meinem Rücken. Als mein Vater die Nachricht zur Kenntnis nahm, lieferte ich dieses wichtige Detail natürlich nach. Papa zückte den Stift und kommentierte:

»Dafür wird sie wohl einen Grund gehabt haben.«

Auch das gehörte zu den Seiten meines Vaters: Ungerechtigkeit konnte er nicht leiden. Er nahm mich in Schutz.

Angesichts solcher Vorfälle begannen meine Eltern, ihre Ratschläge etwas vorsichtiger zu formulieren: