3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Abräumer, Abstauber, Abenteurer.

- Sprache: Deutsch

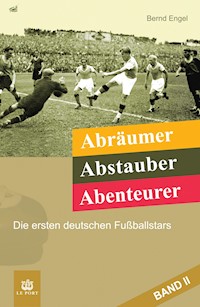

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich der Fußball in Deutschland von einer Nischensportart zu einem Massenphänomen. Vereins- und Auswahlmannschaften ziehen Zuschauer in vier-, fünfstelliger Zahl in die Stadien, locken sie auf eilig aufgeschüttete Wälle und zusammengezimmerte Holztribünen. Zwei Weltkriege, eine schwere Weltwirtschaftskrise, heuchlerische Schleiertänze um das Thema "Amateurismus" und anhaltende Vorbehalte aus der Turnvater-Jahn-Ecke machen es der jungen Sportart nicht leicht, sich zu etablieren und populär zu werden. Aber wie so oft, wenn eine starke, faszinierende Idee auftaucht, gibt es die klassischen Pioniere und umsichtigen Kustoden, die mit Optimismus bis hin zur Unvernunft diese Idee aufgreifen, pflegen und beschützen. Es sind Wegbereiter wie Konrad Koch, Walther Bensemann, Ivo Schricker, Kurt Landauer u.a. Sie entzünden die Flamme, besorgen Kerzen und denken auch an die Kerzenständer. Mit ihnen erscheinen auch die Freaks auf der Bildfläche, die es ins Begeisternde, manchmal sogar ins Atemberaubende tragen. Um sie soll es in diesem Buch gehen, die ersten Stars im deutschen Fußball. Die Magier, die Zauberer, die Künstler, die das Spiel verstehen, vorantreiben, seine Reichweite erhöhen. Sie fachen die Flamme weiter an, machen sie noch größer, stärker, faszinierender. Doch nicht jeder von ihnen, soviel sei vorweggenommen, besteht auch die zahlreichen Charakterprüfungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Spieler in Band I Camillo Ugi Otto "Tull" Harder Julius "Juller" Hirsch Heinrich "Heiner" Stuhlfauth Richard Hofmann Reinhold Münzenberg Edmund Conen August Lenz Otto "Holz" Siffling Ernst Kuzorra

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Bernd Engel

Abräumer,

Abstauber,

Abenteurer.

Die ersten deutschen Fußballstars

Band I

© 2021 Bernd Engel | Le Port

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

e-Book:

978-3-347-22632-6

Paperback:

978-3-347-22630-2

Hardcover:

978-3-347-22631-9

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

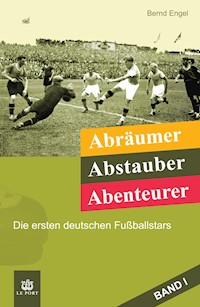

Bilder auf dem Umschlag:

Bild 1: Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Berliner Poststadion am 24. Juni 1934, das mit einem 2:1-Sieg des FC Schalke 04 über den 1. FC Nürnberg endete. Im Bild Kuzorra vor Club-Torwart Köhl. Neben Kuzorra im blau-weißen Dress Urban (links) und Szepan (rechts). // Bild: Autor unbekannt – Sammlung von Karlheinz Weichelt; mit freundlicher Genehmigung von Hr. Weichelt

Bild 2 (Hintergrundbild): Fußballschuhe aus den 1920er Jahren, ausgestellt im Schalke 04-Museum in der Arena AufSchalke. // Bild: Wo st 01 / Wikimedia Commons;CC BY-SA 3.0 de

Inhalt

Vorwort

Camillo Ugi: Ein Wandervogel mit Heimweh – Leipzigs berühmtester Fußballsohn kehrt immer wieder heim

Otto „Tull“ Harder: Vom Mittelstürmer zum Irrläufer – Die Geschichte einer moralischen Verwahrlosung

Julius „Juller“ Hirsch: Die Ermordung eines Nationalspielers – Eine Tragödie in vielen Akten

Heinrich „Heiner“ Stuhlfauth: Die Schiebermütze der Nation – Der stoische Vater der Club-Erfolge

Richard Hofmann: Gestern ein König… – Wie Zigaretten einem Nichtraucher die WM-Pläne durchkreuzen

Reinhold Münzenberg: Der Eiserne aus der Stadt des Großen – Ein Mittelläufer und Mitläufer

Edmund Conen: Berg- und Talfahrt im Südwesten – Ein pralles Fußballleben mit Happy End

August Lenz: Der Wegbereiter vom Borsigplatz – Wie ein einzelner Spieler seinen Verein nach oben hievt

Otto „Holz“ Siffling: Ein Künstler aus Nordbaden – Fast ein Synonym für Breslau

Ernst Kuzorra: Der Kreisel-König – Ein fabelhafter Fußballer und fast noch besserer Geschichtenerzähler

Literaturangaben

Vorwort

Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts: In England, dem Mutterland des Fußballs, jagen zahlreiche Profimannschaften in einem gut organisierten Spielbetrieb dem runden Leder nach. In Deutschland fristet der Sport noch immer ein eher aschenputteliges Nischendasein, was es mühsam macht, einen Dachverband zu gründen, Meisterschaften zu organisieren und eine Nationalelf auf die Beine zu stellen.

Doch nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich die Situation rasch und deutlich. Die bis dahin vornehmlich im Bürgertum verankerte Ballsportart erreicht jetzt auch dank diverser Fußball-Schnupperkurse in den Gefechtspausen und dem im November 1918 eingeführten Acht-Stunden-Arbeitstag das Arbeitermilieu. Innerhalb weniger Jahre mutiert der Fußball zu einem gesellschaftlichen Massenphänomen. Vereins- und Auswahlmannschaften ziehen schon bald Zuschauer in vier- und fünfstelliger Zahl in die Stadien, locken sie auf eilig aufgeschüttete Wälle und rasch zusammengezimmerte Holztribünen. Dabei erlebt der Fußballsport keineswegs einen leichten, widerstandslosen Aufstieg. Heuchlerische Schleiertänze um das Thema „Amateurismus“, anhaltende Diffamierungen aus der nationalkonservativen Turnvater-Jahn-Ecke, eine schwere Weltwirtschaftskrise, ein brutales, auf Ausgrenzung und Gleichschaltung setzendes Regime sowie der zerstörerische Zweite Weltkrieg machen es der jungen Sportart nicht leicht, sich gesellschaftlich zu etablieren.

Aber wie so oft, wenn eine starke, faszinierende Idee auftaucht, gibt es die klassischen Pioniere und umsichtigen Kustoden, die mit Optimismus bis hin zur Unvernunft diese Idee aufgreifen, kultivieren und beschützen. Der deutsche Fußball hat solche Wegbereiter mit Konrad Koch, Walther Bensemann, Gustav Manning, Ivo Schricker, Theodor Schöffler, Fritz Unkel, Kurt Landauer u.a. Sie entzünden die Flamme, besorgen Kerzen. Und sie denken auch an die Kerzenständer.

Unter ihrem Schutz erscheinen auch die Virtuosen und Freaks auf der Bildfläche, die es ins Begeisternde, manchmal sogar ins Atemberaubende tragen. Um sie soll es in diesem Buch gehen, die ersten Stars im deutschen Fußball. Die Magier, die Zauberer, die Künstler, die das Spiel verstehen, vorantreiben, seine Reichweite erhöhen. Sie fachen die Flamme weiter an, machen sie noch größer, stärker, faszinierender.

Heute verblassen die Namen dieser Stars allmählich oder laufen Gefahr, nur noch im Statistikteil Erwähnung zu finden, was ihrer Bedeutung und ihren Verdiensten um die Entwicklung des deutschen Fußballs nicht gerecht wird. „Abräumer, Abstauber, Abenteurer.“ möchte dem entgegenwirken und als Lesebuch leicht zugängliche Informationen anbieten.

Welche Stars sollen es denn sein?

Bei der Konzipierung befanden sich zunächst etwa 40 Namen auf der Shortlist – eher eine Longlist. Dann wurde noch einmal aussortiert; wohlwissend, dass mindestens zehn Namen „unstreichbar“ sind. Bei den verbleibenden zehn Leerplätzen hat sich dann zugegebenermaßen ein sanftes Proporz-Denken eingeschlichen: So sind unter den 20 „Auserwählten“ für beide Bände schließlich alle wichtigen Regionen (Nord, West, Ost, Süd, Südwest) Deutschlands gut vertreten.

Überdies werden auch die, wenn man so will, drei Hauptphasen des deutschen Fußballs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich

• 1908 bis 1920 – die tastenden Anfänge des Ligafußballs und der Nationalmannschaft,

• 1920 bis 1933 – die ersten dominanten Vereine, die ersten großen Zuschauerzahlen, die ersten Erfolge der Nationalmannschaft,

• 1933 bis 1945 – Fußball unter dunklen Vorzeichen bis zum bitteren Ende,

hinreichend abgebildet.

Natürlich sind alle ausgewählten Spieler berühmte und bewunderte Fußballer. Aber es gibt doch eine recht heterogene Typologie der Stars, wie beispielsweise in Band I

• den Barocken (Heiner Stuhlfauth),

• den Boulevard-Star (Richard Hofmann),

• die Umtriebigen (Camillo Ugi, Edmund Conen),

• die Nestbauer (Ernst Kuzorra, August Lenz),

• den Treuen (Reinhold Münzenberg),

• die Tragischen (Julius Hirsch, Otto Siffling),

• den Zweifelhaften (Tull Harder).

Auch in dieser Hinsicht bemüht sich das Buch den Fächer zu öffnen.

Das Besondere der ersten Stars

Viele dieser Stars durchlaufen bunte, spannende Lebensläufe, da sie neben dem Fußball noch ein „echtes“ Leben haben – haben mussten, haben konnten. Egal ob Kinematographen-Entwickler, Tabakverkäufer, Modellschreiner, Hotelier oder Zahnarzt.

Alle Stars sind in unterschiedlicher Form geprägt von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einer hochdramatischen Zeit mit vielen Umbrüchen, vielen Gefahren, vielen Chancen, viel Leid und einigen charakterlichen Prüfungen.

Alle Stars gewähren Einblicke in das Innenleben der ersten Spitzenvereine und in die Anfänge der Nationalelf. Es gibt einen gewissen pars-pro-toto-Effekt.

Viele Stars wirken in ihren Vereinen identitätsstiftend. Eine Identität, die in manchem Verein bis heute so oder leicht verändert fortbesteht.

Viele Stars spielen in Stummfilmen mit, posieren auf Werbeplakaten und Sammelbildern, werden auf Schallplatten besungen und in Büchern gefeiert. Zwar geht es noch nicht um Ferraris, Blattgoldsteaks, Instagram-Accounts, aber auch das Genannte ist damals sehr neu, sehr revolutionär und wird von den üblichen Verdächtigen bisweilen scharf kritisiert. Aus heutiger Sicht wirkt es eher rührend. Rührend unschuldig.

So nähert sich das Buch an

Alle Geschichten sind eingebettete Geschichten, die natürlich den großen Scheinwerferkegel auf den einzelnen Spieler richten, gleichzeitig aber auch den Verein, die Stadt, die Zeit, die Zeitenläufe, das persönliche Umfeld ausleuchten.

Alle Geschichten werden im historischen Präsens erzählt, was sie, so die Hoffnung, einen Tick frischer, unmittelbarer macht.

Alle Geschichten beginnen mit einem Abstract, das wie eine Anmoderation arbeitet, um die Geschichte zu teasen, um erste Andeutungen zu lancieren, um elegant in die Vita des jeweiligen Spielers hineinzukommen.

Alle Geschichten haben einen roten chronologischen Faden, trotz gelegentlicher Lasso-Einstiege und kleinerer Exkurse.

Alle Geschichten balancieren zwischen Lesefreundlichkeit und der Notwendigkeit, wichtige Zahlen, Daten und Ergebnisse zu liefern. Letztere sind oft elementar, müssen genannt werden. Stilistisch sollen sie das Buch aber nicht dominieren.

Alle Geschichten sind frei von wissenschaftlicher Ambition im Sinne einer straff-strukturierten Methodik und detaillierter Quellenangaben zu allem und jedem. Wohlgemerkt, es soll ein Lesebuch sein. Der Ehrgeiz, durch Quellenselektion, Mehrfachverifizierung und Querrecherchen möglichst präzise zu sein und im besten Fall auch neue Erkenntnisse zu gewinnen, bleibt davon unberührt. Detaillierte Literatur- und Bildangaben sind selbstverständlich.

Last, but not least: Die Bild- und Fotobeschaffung ist bei einem historischen Thema und einem low-budget-Rahmen nicht ganz einfach. Doch Bilder mit CC-Lizenz, Digitalisate historischer Zeitungsbestände und einige individuelle Genehmigungen ließen am Ende doch eine zufriedenstellende Bildauswahl zu. Besondere Erwähnung muss dabei das Engagement und die Großzügigkeit des Gelsenkircheners Karlheinz Weichelt finden, der mit einigen wertvollen Bildergaben das Kuzorra-Kapitel deutlich aufgewertet hat. Dafür an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank.

Camillo Ugi

* 21. Dezember 1884 in Leipzig

† 9. Mai 1970 in Markkleeberg

Vereine (Spieler)

1898-1902

Allgemeiner Turnverein Leipzig 1845

1902-1904

Leipziger BC 1893

1905

SC Germânia (Sao Paulo)

1905-1906

VfB Leipzig

1906-1907

Dresdner SC (Militärdienst in Dresden)

1909-1911

VfB Leipzig

1911

Stade Helvétique Marseille

1911

FSV Frankfurt

1911-1912

VfB Leipzig

1912-1914

Verein Breslauer Sportfreunde

1916-1917

Dresdner Fußballring 1902

1918

Verein Breslauer Sportfreunde

1918-1919

FC Sportfreunde Leipzig

1919-1923

VfB Leipzig

1924-1927

FC Sportfreunde Leipzig

Auswahl (Spieler)

Zeitraum

Auswahl

Spiele

Tore

1909-1912

DFB-Nationalelf

15

1

Abbildung 1: Camillo Ugi // Bild: be – eigenes Werk; CC BY-SA 4.0

Ein Wandervogel mit Heimweh

Leipzigs berühmtester Fußballsohn kehrt immer wieder heim

Er liebt den Sport, er liebt den Fußball. Aber er liebt auch Filmprojektoren und Kinematographen. Sein Leipzig lobt er sich, den VfB sowieso. Er ist aber stets offen für Abenteuer in Südamerika, an der französischen Mittelmeerküste, in Niederschlesien, im Hessischen, in Ostsachsen. Oder auch um die Ecke bei den Lokalrivalen des VfB. Obwohl er für eine gewisse Zeit sogar Rekordnationalspieler ist, will ihn als Trainer niemand. Im Wege steht das Obrigkeitsdenken, das nach Lizenzen und Zertifikaten fragt. Dabei schätzen ihn so gut wie alle für seinen Sportsgeist, seine Geradlinigkeit, seine Verlässlichkeit, seine Härte, seine Fairness. Und auch für seine Handstände auf Fußballtoren.

Leipzig im Dezember 1884. In der Talstraße freuen sich Hermann Heinrich Ugi und seine Frau Auguste, 26 und 28 Jahre alt, auf ihr erstes Kind. Drei Tage vor Weihnachten ist es soweit. Ein kleiner Junge erblickt im Seeburgviertel das Licht der Welt. Die Eltern entscheiden sich für den Namen Camillo, was aber einem sächsischen Beamten wohl zu exotisch klingt, und er deshalb „Camill“ in die Geburtsurkunde einträgt.

Camillo Ugi wird in eine Handels- und Kulturstadt hineingeboren, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts prosperiert und gedeiht. Leipzig ist die Stadt der Schriftsteller und Dichter, erinnert sei an Lessing, Klopstock, Schiller, Goethe. Und es ist die deutsche Buch-Kapitale. Renommierte Verlage wie Reclam, Baedeker, Breitkopf & Härtel, E.A. Seemann, F.A. Brockhaus oder Oscar Brandstetter, zumeist im Graphischen Viertel zu Hause, sind umgeben von 350 Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen, 82 Druckereien, 72 lithografischen Anstalten und 200 Buchbindereien1.

Abbildung 2: Deutsches Buchhändlerhaus / Buchhändlerbörse im Graphischen Viertel um 1900. Das Gebäude wurde 1943 bei einem Bombenangriff zerstört.// Bild: Autor unbekannt - ID ppmsca.00964 in der Library of Congress, USA; CC0 gemeinfrei

Vater Ugi kommt ursprünglich aus dem Badischen, aus Lahr am Westrand des Schwarzwalds, und nicht aus Italien, wie Heidi Lehnert, die jüngste Tochter von Camillo Ugi, und Leipzig-Chronist Dr. Detlev Schröter in ihrem Buch „Camillo Ugi: Leipzigs Weltklassefußballer“ nachdrücklich festhalten:

„In diesem Zusammenhang lohnt es sich mit der Mär aufzuräumen, dass Camillo Ugi der direkte Nachfahre eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter sei.“

Als gelernten Buchbinder hat es den Badener Ugi in die sächsische Bücherstadt verschlagen. Hier bietet sich ihm eine verlässliche Berufsperspektive für ein auskömmliches, bürgerliches Leben. Hier lernt er seine Frau kennen; hier werden nach Camillo noch drei weitere Kinder (zwei Söhne, eine Tochter) das Familienleben der Ugis bereichern.

Zunächst geht es in den Turnverein

Camillo entdeckt früh seine Freude an der Bewegung, am Sport. Mit 13 Jahren wird er Mitglied im Allgemeinen Turnverein (ATV) Leipzig von 1845, in dem er sich zunächst dem Turnen, der Leichtathletik, dem Schwimmen widmet. Diese sportliche Grundausbildung wird ihm später noch oft zugutekommen. Allerdings werden auf Ugis Interessenskala die traditionellen Individualsportarten recht bald von der Trendsportart Fußball verdrängt. Mit 15 Jahren hat ihn der runde Ball endgültig infiziert. 1902 notiert er liebevoll in seinem Notizbuch einen ersten kurzen Bericht zum Spiel seiner ATV-Fußballer gegen den FC Vorwärts. Ein Duell, das schiedlich-friedlich 1:1 endet.

Abbildung 3: Freundschaftsspiel VfB Leipzig – Richmond Association Football Club auf dem Sportplatz Leipzig, 1902. // Bild: Autor unbekannt in Illustrierte Zeitung, Weber, Leipzig 1902; CC BY-SA 4.0

Noch im gleichen Jahr möchte Ugi seine neue Leidenschaft vertiefen und schließt sich dem reinen Fußballclub Leipziger BC 1893 in Lindenau an. Der LBC ist nach dem SV Lipsia 1893 der zweitälteste Fußballverein Leipzigs und einer der DFB-Gründungsvereine. Er spielt in der damals schon recht ordentlich organisierten Gauliga Nordwestsachsen, in der sich vorwiegend Leipziger und Hallenser Vereine tummeln. Ugi zählt nach überzeugenden Darbietungen und der Fürsprache des LBC-Kapitäns Paul Matthes, der später zu einem der ersten Nationalspieler aufsteigen wird, rasch zu den Stammkräften der Lindenauer. Wie später auch in anderen Mannschaften wird er hier gleich auf der zentralen Mittelläufer-Position eingesetzt. Ugi gilt als harter, unerbittlicher, aber auch fairer Spieler. Bereits 1903 erfolgt eine erste Berufung in die Mitteldeutsche Auswahl.

Parallel beendet Ugi 1904 seine Ausbildung zum Feinmechaniker in einem Unternehmen für Filmvorführgeräte. Die neue Technik hat ihn vom ersten Tage an begeistert. Auch diese Faszination wird ihn ein Leben lang begleiten.

Nach seiner Lehre arbeitet Ugi zunächst in einem Plagwitzer Unternehmen. Doch unvermittelt bietet sich ihm eine andere Gelegenheit, empfohlen von einem früheren ATV-Vereinskameraden namens Gehlert. Eine Gelegenheit, die Ugi die Möglichkeit bietet, Fußball und Beruf in exotischen Gefilden zu kombinieren. Gehlert erzählt von einer gut dotierten Anstellung in São Paulo und einer attraktiven sportlichen Option beim ortsansässigen Fußballclub SC Germânia. Dieser Verein wurde 1899 vom Hamburger Hans Nobiling und anderen fußballbegeisterten deutschen Einwanderern aus der Taufe gehoben und war in den ersten Jahren maßgeblich am Aufbau eines Verbandes und eines funktionierenden brasilianischen Ligabetriebs beteiligt. Inzwischen, nach Überwindung diverser Kinderkrankheiten, sucht der SC Germânia, heute EC Pinheiros, sportliche Verstärkungen, gerne auch aus Deutschland.

Die Abenteuerlust muss bei Ugi nicht lange geweckt werden. Zumal das Risiko überschaubar erscheint, denn die Reisekosten sind gedeckt. Im April 1905 schifft er sich nach Südamerika ein und erreicht mit dem Postschiff S.S. Prinz Sigismund am 3. Mai São Paulo. Ugi ist auf dem Platz und in der Kabine des SC Germânia schnell integriert. In sieben Spielen, in denen Ugi mitwirkt, gewinnt der SC Germânia fünfmal. Allerdings funktioniert es mit der gut dotierten Stelle nicht so recht, da die mangelnden Sprachkenntnisse eine Barriere bilden. Stattdessen arbeitet er als einfacher Mechaniker für das Telegraphenbau-Unternehmen Siemens & Halske.

Abbildung 4: Mannschaftsfoto des SC Germania in Sao Paulo, 1904. // Bild: Autor unbekannt – Herkunftsland Brasilien; CC0 gemeinfrei

Im Zeitverlauf verträgt Ugi das brasilianische Klima und Essen zunehmend weniger, was seine sportliche Leistung mindert und seine Stimmung niederdrückt. Im Sommer zieht Ugi Bilanz und entscheidet sich für eine Rückkehr nach Leipzig.

Der VfB ist erwacht

Zurück in Sachsen führt ihn – nach kurzer Stippvisite beim Leipziger BC – sein Weg schnurstracks zum mittlerweile führenden Leipziger Verein, zum VfB Leipzig. Dieser hat in den vergangenen zehn Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Gegründet im Mai 1896 in Bodens Deutscher Trinkstube fusionierte er nach zwei Jahren mit den Leipziger Sportbrüdern, einem Radfahr- und Athletikverein, und beteiligte sich am 28. Januar 1900 maßgeblich an der Gründung des DFB in Leipzig. Eine stolze Bilanz für einen jungen Verein, der sich danach anschickt, erst große sportliche Erfolge einzufahren.

Letzteres liegt nicht zuletzt am ambitionierten Spielertrainer der Herrenmannschaft, Theodor Schöffler, der seine „Fußlümmler“, eine damals von Turnern betont abfällig verwendete Bezeichnung, ordentlich Kondition bolzen und bis zur Erschöpfung Pass- und Kombinationsspiel üben lässt. Die Belohnung folgt prompt. 1903 wird der VfB nach langen Ausscheidungsspielen und einem fulminanten 7:2-Sieg gegen den DFC Prag im Finale Deutscher Meister. Schöffler selbst erlebt den Triumph nicht mehr. Er stirbt drei Monate zuvor und wird nur 26 Jahre alt.

1903/04 erreicht der VfB erneut das Endspiel. Dieses Mal soll es gegen den Berliner TuFC Britannia 1892, später Berliner SV 92, gehen. Doch in letzter Minute werden Endspiel und Meisterschaft ausgesetzt, da der DFB einem Protest des Karlsruher FV, dessen Viertelfinalspiel nicht an einem neutralen Ort stattfand, stattgibt. 1904/1905 hält dann Union 92 die Viktoria in die Höhe. Der VfB Leipzig streicht im Viertelfinale vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig die Segel. Aus „Kostengründen“, wie es heißt.

1905/06 will man es aber wissen. Da kommt ein eleganter, technisch versierter, aber auch robuster Spieler wie der aus Brasilien zurückgekehrte Camillo Ugi als Neuzugang gerade recht. Im Viertelfinale trifft man auf den Meister des Märkischen Fußballbundes, den Berliner FC Norden-Nordwest. Im Gohliser Wacker-Stadion am Debrahof, heute eine Hundewiese, sehen die 2.000 Zuschauer am 22. April eine sehr einseitige Partie, die der VfB humorlos mit 9:1 für sich entscheidet. Die Tore schießen Blüher (vier Tore), Riso, Friedrich (jeweils zwei Tore) und Laessig (ein Tor). Mittelläufer Ugi macht eine ordentliche Partie.

Im Halbfinale trifft der VfB dann auf den Berliner FC Hertha 92, heute Hertha BSC. Das Spiel findet auf dem Platz der BFC Viktoria in Berlin-Mariendorf statt; die Berliner haben quasi Heimrecht. In einem engen Match gelingt es dem VfB, mit 3:2 – einmal Steinbeck, zweimal Blüher – die Oberhand zu behalten, wobei seltsamerweise alle fünf Tore innerhalb von dreizehn Minuten (25. bis 38. Minute) fallen. Dem VfB ist es am Ende egal. Das Finale ist erreicht; es darf in Leipzig erneut von Meisterehren geträumt werden.

21 Tage später, am 27. Mai, treffen dann im Nürnberger Club-Stadion an der Ziegelgasse der 1. FC Pforzheim und der VfB Leipzig aufeinander. Die Pforzheimer Spieler müssen am Vortag noch arbeiten, reisen in der Nacht, Abfahrt 3:00 Uhr, mit dem Zug an. Leipzig ist besser organisiert und erreicht bereits am Freitag die Frankenmetropole. Überdies hat der VfB am 24. Mai noch ein Testspiel gegen Celtic Glasgow organisiert (1:9), um auf die notwendige Betriebstemperatur zu kommen.

1.100 Zuschauer sehen im Endspiel eine deutlich überlegene Leipziger Mannschaft, die es jedoch versäumt, frühzeitig das Spiel zu entscheiden. Zwar bringt Torjäger Blüher in der 15. Minute den VfB mit 1:0 in Front. Doch Pforzheim lässt sich nicht beeindrucken und gleicht zehn Minuten später durch Stöhr aus. Erst nach zwei verschossenen Leipziger Elfmetern, einen soll Nationalspieler Heinrich Riso absichtlich vergeben haben, da er ihn für unberechtigt hielt, gelingt wiederum Riso in der 85. Minute der Siegtreffer zum umjubelten 2:1 Erfolg.

Abbildung 5: Deutscher Meister 1906: VfB Leipzig mit Camillo Ugi (Sechster v.r.). //Bild: Autor unbekannt; CC0 gemeinfrei

Anders als bei manchem Mitspieler ist es für Ugi die erste Meisterschaft, was ihn stolz und glücklich macht. Doch das Leipziger Märchen ist nur von kurzer Dauer. Denn noch im gleichen Jahr beginnt für ihn der Militärdienst. Ugi muss in Dresden einrücken, was den pragmatischen jungen Mann für eine gewisse Zeit zum Spieler des Dresdner SC machen wird.

Die Nationalelf ruft

Zu Ugis Zeit in Dresden bzw. zu seinen Aktivitäten zwischen 1906 und 1909 gibt es unterschiedliche Versionen. Sicher scheint, dass Ugi während seiner Militärzeit – also in der Saison 1906/1907 – mit dem Dresdner SC die Liga Gau II Ostsachen gewinnt und in den Spielen zur Mitteldeutschen Meisterschaft im Halbfinale, das übrigens in Leipzig stattfindet, am Magdeburger FC Viktoria 1896 mit 2:3 scheitert. Wie viele Spiele Ugi für den DSC absolviert, absolvieren kann, ist nicht genau bekannt. Allerdings gibt es vom früheren Vorstandsvorsitzenden des Dresdner SC (Friedrichsstadt), Andreas Tschorn, ein großes Kompliment für den Leipziger Mittelläufer: „Der DSC feierte zwar schon kurz nach seiner Gründung die ersten Erfolge und Titel, aber die moderne Spielkultur brachte erst Camillo Ugi mit, als er 1906 beim DSC anheuerte.“

Was 1907, 1908 geschieht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. In jedem Fall taucht Ugi 1909 bei der deutschen Nationalelf auf – jetzt wieder als Spieler des VfB. Die DFB-Auswahl bestreitet seit 1908 offizielle Länderspiele, allerdings eher schlecht als recht organisiert. Der Verband tastet neun Jahre nach Gründung noch immer nach belastbaren Strukturen. Einfache Verwaltungsaufgaben wie Terminabstimmungen, Spielerbenachrichtigungen, Reisebuchungen werden, wenn überhaupt, recht „amateurhaft“ erledigt. Zudem gibt es keinen verantwortlichen Trainer für die Nationalelf, so dass bei Länderspielnominierungen zwischen dem DFB-Spielausschuss, dem DFB-Bundesvorstand und einzelnen Regionalverbänden kräftig um die Berufungen gerangelt wird. Die sportlichen Leistungen der einzelnen Kandidaten scheinen zweitrangig zu sein.

Ugi freut sich trotzdem, dass er im Frühjahr 1909 im Aufgebot für das England-Länderspiel steht. Das Spiel findet am 13. März im White-House-Ground-Stadion in Oxford vor 12.000 Zuschauern statt. Doch das Ergebnis ernüchtert und macht deutlich, welch großer Unterschied noch immer zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball besteht. Mit 0:9 wird die deutsche Mannschaft, in der noch einige Spieler an den Folgen der Überfahrt, der Seekrankheit, leiden, nach Hause geschickt. Die „Vossische Zeitung“ zeigt Mitgefühl und muntert auf: „Wie nachträglich bekannt wurde, zeigten die Deutschen trotz dieses ungünstigen Ergebnisses ein recht gutes Spiel.“

Am 4. April, beim zweiten Ugi-Länderspiel, sieht es dann besser aus. Der deutschen Mannschaft gelingt ein 3:3 gegen Ungarn in Budapest. 9.000 Zuschauer sehen eine enge Partie, in der Deutschland dreimal die Führung der Ungarn egalisieren kann. Zweifacher Torschütze ist Willy Worpitzki, dessen Gefährlichkeit Ugi noch bei anderer Gelegenheit kennenlernen wird. Ugi selbst schießt elf Minuten vor Schluss sein erstes und einziges Länderspieltor per Elfmeter. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Hugo Meisl, der später als Trainer der österreichischen „Wunderteams“ noch für reichlich Furore sorgen wird.

Auch 1910/11 zählt Ugi zum Stamm der Nationalelf. Nach zwei Niederlagen gegen die westlichen Nachbarn Belgien (0:3 in Duisburg) und Niederlande (1:2 in Kleve) fiebert Deutschland dem nächsten sportlichen Kräftemessen mit England entgegen. Und das nicht nur aufgrund der blamablen 0:9-Niederlage im Oxford-Spiel zwei Jahre zuvor. Der ganze Kontinent driftet mittlerweile in die Vorkriegszeit. Es herrscht vielerorts ein ruppiger, chauvinistischer Tonfall. Bereits bei kleinen außenpolitischen Aufgeregtheiten klettert das Stammtisch-Barometer rasch auf „keine Kompromisse“ und „Härte zeigen“. Im komplexbeladenen Verhältnis Deutschlands gegenüber England ist dieses besonders schnell der Fall.

Das Spiel findet am 14. April 1911 auf dem Union-Platz an der Rathausstraße in Berlin-Mariendorf statt. 10.000 Zuschauer drängen sich auf der kleinen Anlage und erleben ein respektables 2:2 durch zwei Tore des erst 17jährigen Kieler Außenspielers Ernst Möller nach der Halbzeit. Ugi ist zum ersten Mal Mannschaftskapitän. Neben Möller imponiert Torwart Adolf Werner, damals Gastspieler bei Victoria Hamburg, der zahlreiche Schüsse der Engländer gekonnt entschärft.

Irrungen und Wirrungen im Vereinsfußball

1909/10 wird Ugi mit dem VfB Leipzig nach dreijähriger Durststrecke wieder Mitteldeutscher Meister, doch auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft scheitert der VfB im Viertelfinale am amtierenden Meister FC Phoenix Karlsruhe knapp mit 1:2.

Ein Jahr später, in der Saison 1910/11, geht es erneut in die DM-Endrunde. Im Viertelfinale besiegt der VfB in Cottbus den Lausitzer Verein FC Askania Forst mit 3:2. Notwendig wird dabei allerdings ein Leipziger Doppelschlag von Emil Feiler in der 82. und 83. Minute. Im Halbfinale schaltet der VfB in Frankfurt den favorisierten Karlsruher FV mit 2:0 aus. Heinrich Riso besorgt in der 40. Minute das 1:0; 29 Minuten später erhöht Feiler auf 2:0. Die Titelverteidiger aus Karlsruhe haben nichts mehr entgegenzusetzen. Bester Spieler auf dem Platz ist Camillo Ugi, der defensiv wie offensiv glänzt.

Im Finale, terminiert auf den 4. Juni, geht es nun gegen den Berliner TuFC Viktoria 89. 12.000 Zuschauer finden sich auf dem Dresdner Sportplatz an der Hygieneausstellung ein. Die Mehrheit hofft in sächsischer Verbundenheit auf einen Leipziger Sieg. Doch die Berliner sind an diesem Tag zu stark. Speziell ihr Sturm um Nationalspieler Willi Worpitzky stellt Camillo Ugi und seine Abwehrkollegen vor immer neue Probleme. Am Ende gewinnt die Viktoria mit 3:1; Worpitzky trifft zweimal.

Südfrankreich lockt

Zwei Monate später, im August 1911, meldet sich Ugi beim VfB wieder ab. Er findet in Leipzig keine adäquate Arbeitsstelle und lässt sich auf ein weiteres Abenteuer im Ausland ein. Dieses Mal geht es auf Empfehlung eines Bekannten beim Leipziger BC nach Südfrankreich. Dort soll er bei Stade Helvétique Marseille, einem von Schweizern gegründeten Club, für seine Fußballkünste ordentlich bezahlt werden, Arbeitsplatz inklusive. Ugi plündert seine Ersparnisse und bricht in den Süden auf.

Abbildung 6: Eingang zum Stadion von Helvétique Marseille, 1911. // Bild: La Vie au grand air, 6 mai 1911, p.283 – Herkunftsland Frankreich; CC0 gemeinfrei

In Marseille wird er eher kühl empfangen. Der Club organisiert ihm zwar ein Zimmer und einen Job. Letzterer hat mit Feinmechanik jedoch eher wenig zu tun. Auch das sportliche Angebot überzeugt nicht. Ugi in seinen Erinnerungen: „Am Sonntag darauf zeigte man mir den Fußballplatz. Ich war erschüttert! Kein Sitzplatz. Keine Tribüne. Ein holpriger Platz mit einer Holzbude zum Umkleiden und sonst nichts.“ Ugi entscheidet sich schnell: „Es stand für mich sofort fest: sobald wie möglich wieder nach Hause.“

Auf der Rückreise Ende August macht Ugi zunächst in Straßburg und dann in Frankfurt am Main bei Freunden Station. Er ist mittlerweile finanziell ziemlich abgebrannt und lässt sich mehr oder minder notgedrungen auf ein Intermezzo beim ortsansässigen FSV ein, der ihm kurzfristig eine Arbeit beschafft. Für diesen Verein, zu dem er zeitlebens ein freundschaftliches Verhältnis pflegen wird, bestreitet er auch das anstehende Länderspiel gegen Schweden in Hamburg (29. Oktober 1911, 1:3-Niederlage im Hoheluft-Stadion).

Doch nach einigen Monaten zieht es ihn wieder nach Sachsen. Schon im Dezember, pikanterweise am Heiligen Abend, sieht man ihn im VfB-Trikot im Freundschaftsspiel gegen den DFC Prag auflaufen. Ab Januar 1912 darf er auch wieder an Pflichtspielen teilnehmen. Mit seinem VfB geht es in die Rückrunde. Doch dieses Mal wird es für den VfB nicht reichen. In der Gauliga Nordwestsachsen, die gewonnen werden muss, um an den Endrundenspielen zur Mitteldeutschen beziehungsweise später zur Deutschen Meisterschaft teilzunehmen, liegt der VfB am Ende drei Punkte hinter der Spielvereinigung 1899 aus Leipzig-Lindenau, einer in diesen Jahren durchaus gleichwertigen Mannschaft mit dem populären Verteidiger Ernst Rokosch in ihren Reihen. Doch Ugi hat wenig Zeit sich zu grämen. Im Sommer 1912 stehen die Olympischen Spiele in Stockholm an – und Ugi ist nominiert.

Eine Trostrunde sorgt für Rekorde

Die deutsche Olympia-Delegation reist zum ersten Mal mit einer Fußballmannschaft zu den Spielen. Neben Camillo Ugi zählt auch VfB-Mitspieler Karl Uhle zum deutschen Kader. Das Turnier wird im K.-o.-Modus ausgerichtet. Dabei bereitet die Anzahl der Teilnehmer, es sind zwölf Mannschaften, den Organisatoren ein wenig Kopfzerbrechen. Schließlich einigen sie sich auf eine pragmatische Lösung: Acht Teams spielen ein „halbes Achtelfinale“ aus. Die restlichen vier Teams erreichen per Freilos das Viertelfinale.

Deutschland hat kein Losglück, muss in der ersten Runde antreten und unterliegt sofort dem Nachbarn Österreich kräftig-deftig mit 1:5 im Råsundastadion. Ugi und Uhle nehmen an diesem Spiel nicht teil.

Abbildung 7: Deutsche Fußballnationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1912; ganz rechts im weißen Trikot Camillo Ugi. // Bild: Autor unbekannt – Herkunftsland Schweden; CC0 gemeinfrei

Damit die Verlierer nicht direkt wieder nach Hause fahren müssen, hat sich das Stockholmer Organisationskomitee eine Trostrunde einfallen lassen. In dieser spielt Deutschland zunächst gegen Russland, das im Viertelfinale mit 1:2 den Finnen unterlag. Wie die deutschen Spieler am Vorabend beim Bankett erfahren, handelt es sich bei den Russen überwiegend um junge Studenten, die an diesem Abend auch recht ordentlich den geistigen Getränken zusprechen. Was folgt ist der höchste Länderspielerfolg der deutschen Nationalelf bis heute. Mit 16:0 werden die Russen vorgeführt. Gottfried Fuchs vom Karlsruher FV erzielt in diesem Spiel zehn Tore – auch das ein Rekord für die Ewigkeit.

In der zweiten Runde des Trostturniers kehrt dann wieder Normalität ein. Die deutsche Elf unterliegt den Ungarn mit 1:3 und darf endgültig nach Hause fahren.

Wieder in die Ferne

Zurück in Leipzig kämpft Ugi erneut mit seinem alten Problem. Er lebt gerne in Leipzig, spielt gerne beim VfB. Aber er findet einfach keine Arbeit, die seinen Fähigkeiten und Ansprüchen entspricht. Da erreicht ihn ein Angebot aus Breslau vom Verein Breslauer Sportfreunde2. Präsident und Mäzen der Sportfreunde ist der Kaufmann und Kunstsammler Leo Lewin, der dem sportlichen Erfolg auch gerne mal ein wenig mit der Brieftasche nachhilft. 1911 werden Lewin, der Verein und einige Spieler deswegen zu Sperren vom Südostdeutschen Fußballverband (SOFV) verurteilt. Doch Lewin bleibt der starke Mann der Breslauer, der nun versucht, den 13fachen Nationalspieler und Kapitän der Nationalmannschaft nach Breslau zu locken.

Sein Köder ist eine Werkstatt, die sich Ugi einrichten darf, um Filmprojektoren und Kinematographen3 zu reparieren. Oder eventuell später auch einmal herzustellen. Ugi sieht hier eine realistische Chance, seine beiden Leidenschaften unter einen Hut zu bekommen und sagt Lewin zu.

Als Breslauer Sportfreund addiert Ugi noch zwei Länderspiele zu seiner persönlichen Bilanz. Am 6. Oktober 1912 geht es im Kopenhagener Telia Parken gegen Dänemark. Die Skandinavier gewinnen mit 3:1. Das deutsche Tor erzielt Adolf Jäger, Altona 93, in der 87. Minute per Elfmeter. Fünf Wochen später, am 17. November, trifft die deutsche Mannschaft an VfB-Heimstätte, dem Wettspielfeld innerhalb des Leipziger Sportplatzes4, auf die Niederländer. Ugi bestreitet sein erstes Länderspiel als gebürtiger Leipziger in seiner Heimatstadt, in seinem alten Stadion. Und auf dem Spielberichtsbogen steht hinter seinem Namen ein Verein aus Breslau. Es muss seltsam für ihn sein.

Abbildung 8: Leipziger Sportplatz um 1895. // Bild: Autor unbekannt – Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inv.-Nr.: PK 1362;CC BY-SA 4.0

Weniger seltsam fällt das Spielergebnis aus. Die deutsche Mannschaft bleibt ihrer Heimschwäche treu und unterliegt vor 10.000 Zuschauern mit 2:3. Die beiden Tore für die deutsche Elf schießt der unverwüstliche Adolf Jäger. Gegen Ende der Partie gehen auch noch die Zuschauer auf die Barrikaden, da sie mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden sind.

Mit dieser Niederlage endet die Nationalmannschaftskarriere Ugis. Es sind am Ende fünfzehn Länderspiele, davon neun als Kapitän. Das ist zu jener Zeit Rekord und wird es bis zum 18. Mai 1913 bleiben. Dann überholt ihn der Stuttgarter Eugen Kipp.

Zufriedene Jahre in Breslau

Zurück zum Vereinsfußball, zurück zum Verein Breslauer Sportfreunde. In Ugis erster Saison erreicht der vom Verband sanktionierte Verein in der Breslauer A-Klasse lediglich den vierten Platz. Die Endrunde zur Südostdeutschen Meisterschaft wird somit verpasst.

Ein Jahr später sieht es besser aus. Die Sportfreunde marschieren als souveräner Tabellenführer durch die A-Klasse, besiegen in der anschließenden Endrunde zur Südostdeutschen Meisterschaft den Beuthener SuSV 09 aus Oberschlesien nach Verlängerung mit 3:2 und im Halbfinale mit 2:1 den alten Rivalen Viktoria Forst. Im Finale wartet der FC Askania Forst auf die Sportfreunde. Das erste Finale gewinnt Askania mit 3:1. Doch die Sportfreunde legen wegen eines Schiedsrichterfehlers Protest ein, dem auch stattgegeben wird. Aber es hilft nichts. Das Wiederholungs-Finale sieht die Forster erneut mit 2:1 vorn. Die Sportfreunde sind halt nicht der VfB, wie Ugi ernüchtert feststellen muss.

Dennoch fühlt er sich in Schlesien wohl. Seine Werkstatt entwickelt sich zwar eher in Richtung Reparaturbetrieb für ein benachbartes Automatenrestaurant. Aber er findet eine neue, befriedigende Aufgabe als Betreuer für die Breslauer Nachwuchssportler. Mancher Chronist vermutet, dass hier sein später mehrfach geäußerter Wunsch, als Sportlehrer tätig zu werden, konkrete Formen annimmt. Immerhin lässt er sich seine Übungsleiter-Stunden in Breslau schriftlich bestätigen, um diese Bescheinigung auch bei späteren Bewerbungen einsetzen zu können.

Erster Weltkrieg

1914 sieht Ugi die Zeit gekommen, sein Ränzlein zu schnüren. Er plant einen Umzug nach Berlin, wo es für ihn eine Möglichkeit gibt, Kinogeräte zu produzieren. Gleichzeitig liebäugelt er mit dem Berliner FC Hertha 1892 als neuen Verein. Doch der Erste Weltkrieg macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Ugi wird zum Militär eingezogen. Der Liga-Spielbetrieb findet in vielen Regionen Deutschlands nur noch eingeschränkt statt.

Im Mai 1915 erleidet er an der Westfront in Frankreich einen Knöchelbruch. Nach Genesung im Lazarett Babenhausen und anschließenden Wachdiensten an der deutsch-tschechischen Grenze in Schönfeld bei Ostritz, heute das polnische Lutogniewice, wird Ugi ins sächsische Radeberg, einen Vorort von Dresden, verschickt, um dort im Königlichen Feuerwerkslaboratorium (FWL) seinen Dienst abzuleisten. Ende 1915 kann Ugi wieder beschwerdefrei gehen, so dass er bald schon – die Nähe zu Dresden ist verführerisch – beim Dresdner Fußballring 1902 erste Schritte mit Fußballschuhen unternimmt.

Der Fußballring, heute Sportfreunde 01 Dresden-Nord, durchlebt gerade trotz Kriegslärm eine recht erfolgreiche Zeit und hat dem Dresdner SC vorübergehend den Rang abgelaufen. In den Spielzeiten 1915/16 und 1916/17 gewinnt der Verein vor dem Sport-Club die Meisterschaften in der Gauliga Ostsachsen und schlägt sich auch bei den Endrundenspielen zur Mitteldeutschen Meisterschaft mit dem Final-Einzug 1916/175 recht ordentlich. Wie kontinuierlich Ugi an allen Erfolgsetappen beteiligt ist lässt sich nicht genau ermitteln. Im Endspiel 1916/17, hier gibt es am 10. Juni auf dem Guts-Muths-Sportplatz an der Pfotenhauerstraße vor 4.000 Zuschauern eine 0:2-Niederlage gegen den Halleschen FC 1896, ist er jedenfalls als aufopferungsvoll kämpfender Mittelläufer dabei.

Lebensmittel für den Mittelläufer

In der Endphase des Ersten Weltkriegs erlebt die Bevölkerung erste und ernste Versorgungsengpässe. Lebensmittel werden zu einer stabilen Währung. Ugi erfährt, dass Leo Lewin in Breslau bei der Beschaffung helfen kann. In seinen Erinnerungen schreibt Ugi:

„Da hörte ich, dass Leo Lewin in Breslau fleißig Lebensmittel hamsterte, und damit meine Mutter in Leipzig und meine Wirtsleute in Radeberg etwas zu essen hatten, fuhr ich also nach Breslau. Daraus wurde wieder ein fußballerisches Dauerverhältnis […] denn zu jener Zeit waren Lebensmittel viel mehr wert als Geld.“

Ugi ist an den Wochenenden also wieder in Breslau. Vorübergehend. Er schnürt für den Verein Breslauer Sportfreunde die Fußballschuhe und sendet Lebensmittel nach Leipzig und Radeberg. Als der Krieg endet, kehrt er umgehend nach Leipzig zurück, schließt sich aber dort überraschenderweise dem FC Sportfreunde Leipzig an, da er auf eine entsprechende Anfrage von Radeberg aus wohl keine VfB-Antwort erhalten hat. Die VfB-Mitteilungen, das Monatsblatt des Vereins, sprechen später von einem „Missverständnis“. Dieses Missverständnis wird 1919 aus dem Weg geräumt. Ugi kehrt zu seinem sportlichen Basislager, dem VfB, zurück. Mittlerweile ist er 34 Jahre alt, wird aber noch bis 1923 für „seinen Verein“ spielen – mit abnehmender Häufigkeit.

Neben Alter und Verletzungsanfälligkeit spielt dabei auch die 18jährige Hertha Schmöller eine wichtige Rolle. Ugi lernt die Tochter eines Fleischermeisters 1919 im Vereinscasino der Leipziger Sportfreunde kennen. Ins Gespräch kommt man wohl über ein Wurstbrot, auf das der hungrige Ugi unablässig starrt. Im Mai 1921 wird in Leipzig-Connewitz geheiratet. Die Hochzeitsreise führt das frisch vermählte Paar einen Monat später nach Süd- und Westdeutschland sowie in die Schweiz. Allerdings – vermutlich zum Leidwesen der jungen Frau – stets begleitet von der Herrenmannschaft des VfB, die auf Freundschaftsspieltour weilt. Immerhin kann Camillo Ugi nicht alle Spiele bestreiten, da er sich früh eine Verletzung zuzieht.

Langsamer Rückzug in der Nachkriegszeit

Nach dem Krieg sind die ganz großen Zeiten des VfB vorbei. Zwar schafft es der Verein 1919 noch in die Endrundenspiele um die Mitteldeutsche Meisterschaft, scheitert dort aber am 15. Juni mit einem 1:2 an Ugis altem Club, dem Dresdner Fußballring 02.

1920 wird der VfB Leipzig zwar erneut Mitteldeutscher Meister. In den Endrundenspielen um die Deutsche Meisterschaft gibt es jedoch am 16. Mai in Halle ein schnelles Viertelfinal-Aus gegen den späteren Meister 1. FC Nürnberg. 1921 und 1922 reicht es nicht einmal mehr zur Kreismeisterschaft in Nordwestsachsen. Auch Ugis Zeit in der ersten Mannschaft neigt sich dem Ende zu. Die VfB-Mitteilungen schreiben recht unverblümt: „Ugi dürfte als Liga-Spieler trotz seines unermüdlichen Eifers wohl abgetan sein.“

1922 wird das neue VfB-Stadion im Stadtteil Probstheida, das heutige Bruno-Plache-Stadion, eingeweiht, was dem Verein einen kleinen sportlichen Schub gibt. Doch das Jahr 1923 verläuft dann wieder äußerst enttäuschend. In den Endrundenspielen zur Mitteldeutschen Meisterschaft ist für den VfB vorzeitig Schluss.

Abbildung 9: Das nach dem Krieg in Bruno-Plache-Stadion umbenannte Probstheidaer Stadion, 1952. // Bild: Deutsche Fotothek; CC BY-SA 3.0 de

Ugi läuft derweil immer häufiger in der zweiten Mannschaft oder bei den Alten Herren auf. Zufrieden scheint er mit seiner Rolle nicht zu sein, denn 1924 wechselt er noch einmal zum FC Sportfreunde Leipzig, der in der gleichen Nordwestsachsenliga spielt wie der VfB, dort aber meist gegen den Abstieg kämpft. Einen Ugi können sie trotzdem gebrauchen. Er findet hier auch als 40jähriger Spieler noch oft Berücksichtigung. 1927 ist es jedoch endgültig vorbei. Ein Motorradunfall in Markkleeberg mit Spätfolgen beendet die lange und erfolgreiche Fußballkarriere.

Neue Lebensschwerpunkte

So ehrgeizig, wie Ugi als Fußballspieler war, so widmet er sich jetzt seinem bürgerlichen Beruf. Die Nitzsche AG in der Karlstraße, heute Büttnerstraße, bekannt als Filmverleih und Hersteller erstklassiger Projektoren, ist seine neue Spielwiese, auf der er sich trotz unruhiger Zeiten – 1926 taumelt die Nitzsche AG knapp am finanziellen Aus vorbei – vom einfachen Mechaniker zum Betriebsstättenleiter hocharbeitet. Auch die Entwicklung neuer Geräte für den Tonfilm, der Ende der Zwanzigerjahre die Spielregeln der Filmindustrie nachhaltig verändert, wird Ugi durch elementare Verbesserungsvorschläge vorantreiben.

Abbildung 10: Werbung der Nitzsche AG, 1935. // Bild: Bunnuru - eigenes Werk; CC BY-SA 4.0

Parallel versucht er doch noch einen Fuß in den Sportlehrerberuf zu bekommen. Bei den Sportfreunden Leipzig ist Ugi als ehrenamtlicher Trainer für Fußball, Leichtathletik, Hockey und Handball tätig, wobei ihm seine allgemeine Sportausbildung beim ATV 1845 zugutekommt. Seine Bewerbungen auf Sportlehrer-Stellen, u.a. beim Verband Mitteldeutscher Ballspiel Vereine (VMBV), der ihn ja bestens kennt, werden abschlägig beschieden, da die Stellenanbieter ein Studium, eine Lizenz oder zumindest eine mehrjährige hauptamtliche Tätigkeit voraussetzen.

Eine Ausnahme bildet erneut Breslau, wo sein Name noch immer einen guten Klang hat. Dieses Mal ist es der SC Schlesien 1901 Rapid Breslau, der ihm im Frühjahr 1925 eine Trainerstelle anbietet, die auch mit monatlich 500 Reichsmark ordentlich dotiert ist. Der Haken: Die Stelle ist für ein Jahr befristet. Ugi lehnt ab. Er ist jetzt nicht mehr der Glücksritter vergangener Tage, den es schnell in die Ferne zieht. Er hat eine junge Frau und mittlerweile zwei Töchter, Helga und Isolde, die ihn brauchen. Überdies hat er eine interessante Stelle bei der Nitzsche AG.

Der Firma bleibt er bis 1937 treu. Die Gründe für Ugis Ausscheiden lassen sich nicht genau ermitteln. Zwar muss der Gründer Johannes Nitzsche 1933 verkaufen, aber die Firma bleibt bestehen. Übernommen wird sie von der Zeiss Ikon AG, die 1938 ihre Nitzsche-Aktien an das Kieler Unternehmen Anschütz & Co. GmbH weiterreicht.

Ugi wird nach seinem Ausscheiden bei Nitzsche noch einige Jahre beim Leipziger Luftrüstungsbetrieb Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft mbH (ATG) arbeiten, bevor er 1945 im thüringischen Bad Frankenhausen als Teil eines letzten Aufgebots für kurze Zeit in amerikanische Gefangenschaft gerät.

Nach Kriegsende erfolgt die Enteignung der ehemaligen Nitzsche-Fabrik in Leipzig. Der Betrieb wird 1948 offiziell in den neu entstehenden VEB Medizintechnik integriert, bei der der mittlerweile 63jährige Ugi – nach einem kurzen beruflichen Abstecher ins thüringische Nordhausen – wieder an Bord kommen kann. Bis zu seinem zweiten Schlaganfall Anfang der Sechzigerjahre, einen ersten hatte er bereits 1951, wird er hier zur Arbeit gehen und auch noch an der Weiterentwicklung der „Eisernen Lunge“, einem mit Unterdruck arbeitenden Beatmungsgerät, engagiert mitwirken.

Abbildung 11: Eine „Eiserne Lunge“ auf dem Stand der VEB Medizin technik Leipzig (MEDI), 1953. // Bild: Deutsche Fotothek;CC BY-SA 3.0 de

Geschätzt in Ost und West

Einem umtriebigen Menschen wie Camillo Ugi fällt der Ruhestand naturgemäß schwer. Mittlerweile gibt es zwar in seinem Leben einige Enkelkinder, die für Abwechslung und Freude sorgen. Doch ein männlicher Nachfahre, mit dem er zum Fußballplatz gehen kann, den er betreuen kann, ist ihm nicht vergönnt. So besucht er halt mit seinen Töchtern zahlreiche Spiele des VfB-Nachfolgevereins6 1. FC Lok Leipzig im Bruno-Plache-Stadion oder andere Fußballspiele im Zentralstadion. Seine jüngste Tochter Heidi Lehner, Jahrgang 1939, wird sich 2016 im Gespräch mit einem Boulevardblatt lächelnd erinnern: „Im Plache-Stadion habe ich meine Kindheit verbracht. Zu jedem Spiel sind wir von Markkleeberg aus mit dem Fahrrad hin gefahren.“

Besondere Höhepunkte sind stets seine Länderspielbesuche – in Ost und West. Als älterer Herr darf er reisen. Der DFB lädt ihn mehrfach zu wichtigen Spielen ein. In der DDR wird er weniger hofiert. Hier gilt der bürgerliche Fußball der vorsozialistischen Zeit als bourgeoise Verirrung, die keine übertriebene Wertschätzung verdient.

Ugi schreibt bei interessanten Spielen gerne kleine Spielberichte, die er nach Erscheinen der Tages- und Sportzeitungen mit den professionellen Berichten vergleicht. Und er schreibt gerne Briefe an ehemalige Weggefährten in Sachsen, in Schlesien, in Westdeutschland, um auch in einem immer stärker zweigeteilten Europa den Kontakt zu halten.

Sein heimisches Leipziger Netzwerk aus ehemaligen Mitspielern, Bekannten vom VfB, vom FC Sportfreunde, vom ATV 1845 ist groß und belastbar, so dass es hier regelmäßig zu geselligen Treffen kommt, sei es in der Grünen Schänke, einer mittlerweile abgerissenen Gaststätte in Anger-Crottendorf, im Coffee Baum in der Kleinen Fleischergasse, oder an anderen gastlichen Orten. Was jedes Mal gleich ist: Ugi erfährt wie kein Zweiter Respekt und Wertschätzung.

Spätestens seit seinem zweiten Schlaganfall achtet Ugi diszipliniert auf die eigene Fitness. Noch als 80jähriger geht er jede Woche ins Leipziger Stadtbad, um in diesem herrlichen Jugendstilgebäude seine Bahnen zu schwimmen. Aber am 9. Mai 1970 kommt es zu einem Ende. Ugi stirbt im Alter von 85 Jahren in Markkleeberg. Ein buntes, aufregendes Leben findet seinen Schlusspunkt.

Nachspielzeit

Sepp Herberger, ein großer Bewunderer Ugis, versucht in einem Brief an die Witwe Hertha Ugi Trost zu spenden: „In meiner Jugend war er mein Idol […] ein leuchtendes und verpflichtendes Beispiel. So lange es eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt, wird der Name Camillo Ugi fortleben.“

Erinnerungsarbeit leisten in späteren Jahren die drei Ugi-Töchter Helga Seipt, Isolde Röber und Heidi Lehnert. Heidi Lehnert wird 2018 gemeinsam mit Dr. Detlev Schröter, einem Leipzig-Kenner und – Liebhaber, ein lesenswertes Camillo Ugi-Buch herausbringen.

Was Camillo Ugi nicht mehr erlebt, was er sich aber sicherlich gewünscht hätte: Einer seiner Urenkel, Felix „Dieni“ Diener, bespielt rund 30 Jahre nach dem Tode Ugis wieder das Bruno-Plache-Stadion. Zwischen 2005 und 2007 kommt er auf zehn Pflichtspiel-Einsätze für den 1. FC Lok. Zuvor ist er für den TSV 1886 Markkleeberg (1992-1998) und den Vorgängerverein VfB Leipzig (1998-2004) aktiv. Ein anderer Urenkel Ugis, Sebastian Tille, schafft es über den TSV 1886 Markkleeberg in die Reihen von Roter Stern Leipzig (2013-2019), Landesklasse Nord, auch wenn man ihn dort nicht immer in der ersten Mannschaft sieht. In einem Interview auf der Website von Roter Stern gibt er eine bekannte Schnurre zum Besten: Urgroßvater Ugi, so habe es ihm seine Oma erzählt, habe in der Halbzeitpause gerne mal einen Handstand auf die Querlatte des Tores gesetzt – zur allgemeinen Belustigung von Gegnern und Zuschauern.

Mittlerweile haben auch die kommunalen Behörden verstanden – oder wurden zwischenzeitlich aufgeklärt, welch großartiger Sportler vor rund 100 Jahren in Leipzig zu Hause war. Am 9. Mai 2006 wird der Markkleeberger Zentralsportpark in Camillo-Ugi-Sportpark umbenannt. 2017 schafft es auf Initiative des Leipziger Fußballhistorikers André Göhre auch die Stadt Leipzig, ihren Fußballpionier zu ehren. In einem Neubauviertel nahe des Bruno-Plache-Stadions wird ein kleiner Weg künftig „Ugiwinkel“ heißen.

Abbildung 12: Sportpark Camillo Ugi in Markkleeberg. // Bild: Xxlfussel – eigenes Werk; CC BY-SA 4.0

1 Diese Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1880. Bereits zehn Jahre zuvor, 1870, wurden in Leipzig für 3.440 Verlage Bücher ausgeliefert. Der nächstgrößere Buchhandelsort Stuttgart wurde damit um den Faktor sechs übertroffen.

2 1919 wird der Verein in Vereinigte Breslauer Sportfreunde umbenannt.

3 1894 entwickeln die französischen Brüder Auguste und Louis Lumiére ein Gerät, das sowohl als Filmkamera wie auch als Projektor funktioniert, den Kinematographen. Mit Hilfe eines neuartigen Greifermechanismus, Vorbild soll ein ähnlicher Prozess bei einer Nähmaschine gewesen sein, wird der unbelichtete Filmstreifen rasch und ruckartig vorwärts bewegt, so dass jedes einzelne Bild gerade so lange anhält, dass es ohne Bewegungsunschärfe belichtet werden kann.

4 Heute befindet sich hier das Gelände der Leipziger Kleinmesse am Cottaweg.

5 1915/16 wird der Dresdner SC per Los für die Teilnahme an der Mitteldeutschen Meisterschaft bestimmt, da die Gauliga Ostsachsen erst verspätet ihren Meister, der dann Dresdner Fußballring 02 heißen wird, ermittelt.

6 Nach der Zwangsauflösung des VfB Leipzig gegen Kriegsende wird 1946 von ehemaligen VfBlern die SG Probstheida ins Leben gerufen. Der Name wechselt in den nächsten Jahren mehrfach, über BSG Erich Zeigner Probstheida, BSG Einheit Ost bis hin zu SC Rotation Leipzig. 1963 erfolgt die Fusion mit dem SC Lokomotive Leipzig zu SC Leipzig. Ab 1966 heißt der Verein dann 1. FC Lokomotive Leipzig, wird 1991 nach der Wende wieder in VfB Leipzig umbenannt und gründet sich nach der VfB-Insolvenz 2003/2004 wieder als 1. FC Lokomotive Leipzig.

Otto „Tull“ Harder

* 25. November 1892 in Braunschweig

† 4. März 1956 in Hamburg

Vereine (Spieler)

1908

FC Hohenzollern Braunschweig

1909-1913

Eintracht Braunschweig

1913-1931

Hamburger FC 88, ab 1919 Hamburger SV

1917

SC Stettin (Gastspieler)

1931-1933

SV Victoria Hamburg

1933

VfB Kiel

Auswahl (Spieler)

Zeitraum

Auswahl

Spiele

Tore

1914-1926

DFB-Nationalelf

15

14

Abbildung 13: Otto „ Tull“ Harder // Bild: be – eigenes Werk;CC BY-SA 4.0

Vom Mittelstürmer zum Irrläufer

Die Geschichte einer moralischen Verwahrlosung

Er bringt alles mit, was einen Mittelstürmer auszeichnet. Er ist schnell, er ist wendig. Er hat Zug zum Tor, eine gute Technik. Und er ist groß und erstklassig im Kopfballspiel. All das macht ihn erfolgreich und bringt ihm und seinem Verein stolze Titel ein. Und es macht ihn populär. Musik, Film und Werbung flechten Kränze, machen ihn über den Fußball hinaus bekannt. Allerdings kann er nicht ohne Männerbündelei, ohne Hierarchie, ohne verlässliche Strukturen. Das macht ihn empfänglich für die Falschen, besonders nach seiner Spielerkarriere. Es führt sein Leben in eine Sackgasse. Eine sumpfige Sackgasse, aus der man nicht sauber rauskommt.

Braunschweig, so wird es an den Lagerfeuern der Fußballnostalgiker besungen, ist die Stadt, in der im 19. Jahrhundert der Fußball zum ersten Mal deutschen Boden berührt. Als offizieller Importeur gilt der Pädagoge Konrad Koch, der 1872 am altehrwürdigen Martino-Katharineum-Gymnasium unter der Bezeichnung „Schulspiele“ Cricket und Fußball auf den Stundenplan setzt, um den Schülern einen Frischluft-Ausgleich zu Studierstuben und Kneipen anzubieten. Mit außergewöhnlichem Erfolg. Das importierte Angebot fasziniert die Schüler, verbreitet sich in alle Himmelsrichtungen, erobert die deutschen Städte. Gerade das bürgerliche Milieu begeistert sich früh und nachhaltig für das später gerne als Proletensport geschimpfte Ballspiel.

In diesem Bethlehem des deutschen Fußballs kommt zwanzig Jahre später, am 25. November 1892, ein gewisser Otto Harder zur Welt. Er wird hineingeboren in eine preußisch-patriotische Familie. Vater Fritz darf man sich wie einen Diederich Heßling aus Heinrich Manns „Der Untertan“ vorstellen. Er ist ein großer Freund des Turnsports und des wilhelminischen Tschingderassabums. Die „englische Krankheit“ Fußball gilt ihm dagegen als dekadenter Zeitvertreib, der nur wenig zur Wehrertüchtigung der Jugend beiträgt.

Otto Harder widersetzt sich seinem Vater nur selten. Doch die Droge Fußball hat den jungen Mann, trotz zeitweiliger Avancen der Leichtathletik, fest im Griff. Auf dem Braunschweiger Leonhardplatz, wo sich heute die Stadthalle Braunschweig befindet, werden in jenen Jahren die wilden Spiele ausgetragen. Und trotz drakonischer Strafen des Vaters gelingt es Otto immer wieder, sich auf den Platz zu schleichen und kräftig mitzutun.

Abbildung 14: Braunschweiger Stadthalle: Hier befand sich früher der Leonhardplatz, der erste Fußballtreff Braunschweigs. // Bild: Igge – eigenes Werk, Ausschnitt; CC BY-SA 3.0

Der Vereinsfußball lockt

1908 ist die Sache zugunsten des Fußballs entschieden. Otto Harder ist jetzt fünfzehn Jahre alt. Er ist groß, kräftig, schnell. Und er hat eine gute Technik. Die Erfolgserlebnisse kommen und mit ihnen der Vereinsfußball in Gestalt des FC Hohenzollern Braunschweig. Dort bleibt Harder ein knappes Jahr, bevor er sich dem amtierenden Norddeutschen Fußballmeister Eintracht Braunschweig, damals FC statt BTSV, anschließt.

Die Eintracht, auch sie hat ihre Wurzeln auf dem Leonhardplatz, verdient sich zu jener Zeit erste überregionale Meriten. Sie nimmt bereits an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft (DM) teil, und sie hat mit Walter Poppe einen ersten Nationalspieler in ihren Reihen, auch wenn Poppes erstes Länderspiel zugleich sein letztes sein wird (1:5 gegen England am 20. April 1908 in Berlin).

Abbildung 15: Szene aus dem Spiel Altona 93 gegen den F.C. Eintracht Braunschweig, Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1911/12. // Bild: Autor unbekannt – via commons.wikimedia.org; CC0 gemeinfrei

Bei solch erstklassiger Konkurrenz muss sich Harder zunächst in Geduld üben. Es gilt, sich in der Eintracht-Reserve zu beweisen und parallel seine Lehre erfolgreich zu beenden – da besteht Vater Fritz drauf. Einen Spitznamen gibt es auch bald für den hünenhaften Kerl. Bei einem Freundschaftsspiel der ersten Mannschaft gegen Tottenham Hotspur im Jahr 1911 spielt auf Seiten der Engländer der 23jährige Stoßstürmer Walter Tull. Tull, der erste farbige Fußballspieler in der englischen Profiliga, ist ein äußerst athletischer, wuchtiger Brechertyp, dem der junge Otto in seiner Spielweise ähnelt. Was auch einigen Braunschweigern auffällt. Harder hat seinen Spitznamen weg.

Otto „Tull“ Harder entwickelt sich weiter, zählt bald zur ersten Mannschaft der Eintracht. Zwar gibt er im Frühjahr 1912 wohl berufsbedingt ein kurzes Gastspiel beim Hamburger FC 1888 (HFC), aber bis 1913 bleibt Harder Braunschweiger und gewinnt am 25. Mai mit der Eintracht durch ein 3:2 über Victoria Hamburg die Norddeutsche Meisterschaft. Ein kleines niedersächsisches Trauma ist damit besiegt, Denn in den vier Jahren zuvor gab es schmerzhafte Endrunden-Niederlagen: 1909 ein 3:6 gegen Altona 93 im Finale, 1910 ein 0:1 gegen Werder Bremen im Halbfinale, 1911 ein 1:6 und 1912 ein 2:3 jeweils im Endspiel gegen Holstein Kiel.

Nach schwierigem Wechsel guter Start an der Alster

Harder schindet im Endspiel 1913 im Hamburger Hoheluft-Stadion mächtig Eindruck. Seine körperliche Präsenz, sein Zug zum Tor, aber auch seine verbesserten spielerischen Fähigkeiten lassen ihn den Vergleich mit seinem Victoria-Gegenüber, dem dänischen Silbermedaillengewinner von 1908, August Lindgren, deutlich gewinnen. Paul Hauenschild, HFC-Mäzen und in Hamburg mit Respekt und Verehrung „Onkel Paul“ genannt, möchte den Matchwinner anschließend unbedingt zum Hamburger FC lotsen. Sein Lockmittel ist eine Versicherungsagentur, mit der sich Harder in der Hansestadt komfortabel selbständig machen kann. Harder gefällt der Köder, und so greift der junge Mittelstürmer, der der Eintracht kurz zuvor noch vernuschelt die Treue versprach, zu Papier und Feder und setzt mit herzlichen Worten die alten niedersächsischen Freunde umgehend in Kenntnis.

Die Eintracht ist entsetzt, will aber um das junge Talent kämpfen. Johannes Runge, charismatischer Präsident der Eintracht, zieht alle Register und bittet Harder zu einem letzten Gespräch nach Braunschweig. Hauenschild traut dem Braten nicht und begleitet Harder nach Niedersachsen. In den Gesprächen bleibt Harder allerdings standhaft. Er will nach Hamburg zum HFC und lässt sich von seinen Plänen auch nicht wieder abbringen.

Abbildung 16: Johannes Runge, charismatischer Präsident der Braunschweiger Eintracht. // Bild: Chicago Daily News – Chicago Daily News negatives collection, SDN-002617 - Ausschnitt; CC0 gemeinfrei

Auf dem Rückweg wartet am Braunschweiger Bahnhof noch eine Gruppe von Eintracht-Anhängern, wohl kurzfristig aktiviert von Runge. Doch die Hamburger Delegation erkennt rechtzeitig die Gefahr und lenkt das Taxi rasch nach Peine um, von wo aus Hauenschild, Harder & Co. unbehelligt an die Elbe zurückkehren. Harder wird jetzt endgültig Hamburger.