3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Anfang des 20 Jahrhunderts entwickelt sich der Fußball von einer Nischensportart zu einem Massenphänomen. Vereins- und Auswahlmannschaften ziehen Zuschauer in vier-, fünfstelliger Zahl in die Stadien, locken sie auf eilig aufgeschüttete Wälle und rasch zusammengezimmerte Holztribünen. Zwei Weltkriege, eine schwere Weltwirtschaftskrise, heuchlerische Schleiertänze um das Thema "Amateurismus" und anhaltende Vorbehalte aus der Turnvater-Jahn-Ecke machen es der jungen Sportart nicht leicht, sich zu etablieren und populär zu werden. Aber wie so oft, wenn eine starke, faszinierende Idee auftaucht, gibt es die klassischen Pioniere und umsichtigen Kustoden, die mit Optimismus bis hin zur Unvernunft diese Idee aufgreifen, pflegen und beschützen. Es sind Wegbereiter wie Konrad Koch, Walther Bensemann, Ivo Schricker, Kurt Landauer u.a. Sie entzünden die Flamme, besorgen Kerzen und denken auch an die Kerzenständer. Mit ihnen erscheinen auch die Freaks auf der Bildfläche, die es ins Begeisternde, manchmal sogar ins Atemberaubende tragen. Um sie soll es in diesem Buch gehen, die ersten Stars im deutschen Fußball. Die Magier, die Zauberer, die Künstler, die das Spiel verstehen, vorantreiben, seine Reichweite erhöhen. Sie fachen die Flamme weiter an, machen sie noch größer, stärker, faszinierender. Doch nicht jeder von ihnen, soviel sei vorweggenommen, besteht auch die zahlreichen Charakterprüfungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Spieler in Band II: Gottfried Fuchs Adolf Jäger Willibald Kreß Johannes "Hanne" Sobek Hans Kalb Ludwig "Lutte" Goldbrunner Ernst Lehner Albin Kitzinger u. Andreas "Ander" Kupfer Paul Janes Fritz Szepan

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Bernd Engel

Abräumer, Abstauber, Abenteurer.

Die ersten deutschen Fußballstars

Band II

© 2021 Bernd Engel | Le Port

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

e-Book:

978-3-347-23348-5

Paperback

978-3-347-23346-1

Hardcover

978-3-347-23347-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

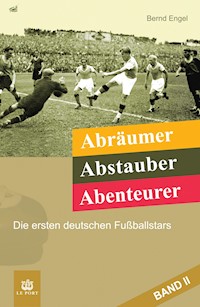

Bilder auf dem Umschlag:

Bild 1: Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Berliner Poststadion am 24. Juni 1934, das mit einem 2:1-Sieg des FC Schalke 04 über den 1. FC Nürnberg endete. Im Bild Kuzorra vor Club-Torwart Köhl. Neben Kuzorra im blau-weißen Dress Urban (links) und Szepan (rechts). // Bild: Autor unbekannt – Sammlung von Karlheinz Weichelt; mit freundlicher Genehmigung von Hr. Weichelt

Bild 2 (Hintergrundbild): Fußballschuhe aus den 1920er Jahren, ausgestellt im Schalke 04-Museum in der Arena AufSchalke. // Bild: Wo st 01 / Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0

Inhalt

Vorwort

Gottfried Fuchs / Godfrey E. Fochs

Zehn Tore für die Ewigkeit – Oder wie der DFB auch 40 Jahre später alles vermasselt

Adolf Jäger

Der schweigsame Stratege – Ein Mann ohne Feinde und mit viel Ehr

Willibald Kreß

Der schöne Willibald – Und das Phantom der italienischen Gräfin

Johannes „Hanne“ Sobek

Ein Popstar in den Goldenen Zwanzigern – „Hanne, die Sonne geht auf!“

Hans Kalb

Ein Bulle namens Kalb – Ein gewaltiger Schwenker des Humpens

Ludwig „Lutte“ Goldbrunner

Der Stopperkönig – Der erste Rekordnationalspieler des FC Bayern

Ernst Lehner

Der treue Ernst – Vier Ecken, vier Tore

Albin Kitzinger & Andreas „Ander“ Kupfer

Die Schweinfurter k. u. k.-Dynastie – Zwei Weltklasse-Läufer

Paul Janes

Ein Schweiger mit Fortuna im Bunde – Der Rekordinternationale vom Rhein

Fritz Szepan

Ein Snowball aus Gelsenkirchen – Kein gewissenhafter Textilhändler

Literaturangaben / Bildverzeichnis

Vorwort

Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts: In England, dem Mutterland des Fußballs, jagen zahlreiche Profimannschaften in einem gut organisierten Spielbetrieb dem runden Leder nach. In Deutschland fristet der Sport noch immer ein eher aschenputteliges Nischendasein, was es mühsam macht, einen Dachverband zu gründen, Meisterschaften zu organisieren und eine Nationalelf auf die Beine zu stellen.

Doch nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich die Situation rasch und deutlich. Die bis dahin vornehmlich im Bürgertum verankerte Ballsportart erreicht jetzt auch dank diverser Fußball-Schnupperkurse in den Gefechtspausen und dem im November 1918 eingeführten Acht-Stunden-Arbeitstag das Arbeitermilieu. Innerhalb weniger Jahre mutiert der Fußball zu einem gesellschaftlichen Massenphänomen. Vereins- und Auswahlmannschaften ziehen schon bald Zuschauer in vier- und fünfstelliger Zahl in die Stadien, locken sie auf eilig aufgeschüttete Wälle und rasch zusammengezimmerte Holztribünen. Dabei erlebt der Fußballsport keineswegs einen leichten, widerstandslosen Aufstieg. Heuchlerische Schleiertänze um das Thema „Amateurismus“, anhaltende Diffamierungen aus der nationalkonservativen Turnvater-Jahn-Ecke, eine schwere Weltwirtschaftskrise, ein brutales, auf Ausgrenzung und Gleichschaltung setzendes Regime sowie der zerstörerische Zweite Weltkrieg machen es der jungen Sportart nicht leicht, sich gesellschaftlich zu etablieren.

Aber wie so oft, wenn eine starke, faszinierende Idee auftaucht, gibt es die klassischen Pioniere und umsichtigen Kustoden, die mit Optimismus bis hin zur Unvernunft diese Idee aufgreifen, kultivieren und beschützen. Der deutsche Fußball hat solche Wegbereiter mit Konrad Koch, Walther Bensemann, Gustav Manning, Ivo Schricker, Theodor Schöffler, Fritz Unkel, Kurt Landauer u.a. Sie entzünden die Flamme, besorgen Kerzen. Und sie denken auch an die Kerzenständer.

Unter ihrem Schutz erscheinen auch die Virtuosen und Freaks auf der Bildfläche, die es ins Begeisternde, manchmal sogar ins Atemberaubende tragen. Um sie soll es in diesem Buch gehen, die ersten Stars im deutschen Fußball. Die Magier, die Zauberer, die Künstler, die das Spiel verstehen, vorantreiben, seine Reichweite erhöhen. Sie fachen die Flamme weiter an, machen sie noch größer, stärker, faszinierender.

Heute verblassen die Namen dieser Stars allmählich oder laufen Gefahr, nur noch im Statistikteil Erwähnung zu finden, was ihrer Bedeutung und ihren Verdiensten um die Entwicklung des deutschen Fußballs nicht gerecht wird. „Abräumer, Abstauber, Abenteurer.“ möchte dem entgegenwirken und als Lesebuch leicht zugängliche Informationen anbieten.

Welche Stars sollen es denn sein?

Bei der Konzipierung befanden sich zunächst etwa 40 Namen auf der Shortlist – eher eine Longlist. Dann wurde noch einmal aussortiert; wohlwissend, dass mindestens zehn Namen „unstreichbar“ sind. Bei den verbleibenden zehn Leerplätzen hat sich dann zugegebenermaßen ein sanftes Proporz-Denken eingeschlichen: So sind unter den 20 „Auserwählten“ für beide Bände schließlich alle wichtigen Regionen (Nord, West, Ost, Süd, Südwest) Deutschlands gut vertreten.

Überdies werden auch die, wenn man so will, drei Hauptphasen des deutschen Fußballs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich

• 1908 bis 1920 ─ die tastenden Anfänge des Ligafußballs und der Nationalmannschaft,

• 1920 bis 1933 ─ die ersten dominanten Vereine, die ersten großen Zuschauerzahlen, die ersten Erfolge der Nationalmannschaft,

• 1933 bis 1945 ─ Fußball unter dunklen Vorzeichen bis zum bitteren Ende,

hinreichend abgebildet.

Natürlich sind alle ausgewählten Spieler berühmte und bewunderte Fußballer. Aber es gibt doch eine recht heterogene Typologie der Stars, wie beispielsweise in Band II

• den Barocken (Hans Kalb),

• die Boulevard-Stars (Hanne Sobek, Willibald Kreß),

• die Schweigsamen (Adolf Jäger, Paul Janes),

• die Nestbauer (Lutte Goldbrunner, Albin Kitzinger, Ander Kupfer),

• den Treuen (Ernst Lehner),

• den Bedrängten (Gottfried Fuchs),

• den Mann mit zwei Gesichtern (Fritz Szepan).

Auch in dieser Hinsicht bemüht sich das Buch den Fächer zu öffnen.

Das Besondere der ersten Stars

Viele dieser Stars durchlaufen bunte, spannende Lebensläufe, da sie neben dem Fußball noch ein „echtes“ Leben haben – haben mussten, haben konnten. Egal ob Holzhändler, Kneipier, Techniker, Rundfunkreporter oder Zahnarzt.

Alle Stars sind in unterschiedlicher Form geprägt von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einer hochdramatischen Zeit mit vielen Umbrüchen, vielen Gefahren, vielen Chancen, viel Leid und einigen charakterlichen Prüfungen.

Alle Stars gewähren Einblicke in das Innenleben der ersten Spitzenvereine und in die Anfänge der Nationalelf. Es gibt einen gewissen pars-pro-toto-Effekt.

Viele Stars wirken in ihren Vereinen identitätsstiftend. Eine Identität, die in manchem Verein bis heute so oder leicht verändert fortbesteht.

Viele Stars spielen in Stummfilmen mit, posieren auf Werbeplakaten und Sammelbildern, werden auf Schallplatten besungen und in Büchern gefeiert. Zwar geht es noch nicht um Ferraris, Blattgoldsteaks, Instagram-Accounts, aber auch das Genannte ist damals sehr neu, sehr revolutionär und wird von den üblichen Verdächtigen bisweilen scharf kritisiert. Aus heutiger Sicht wirkt es eher rührend. Rührend unschuldig.

So nähert sich das Buch an

Alle Geschichten sind eingebettete Geschichten, die natürlich den großen Scheinwerferkegel auf den einzelnen Spieler richten, gleichzeitig aber auch den Verein, die Stadt, die Zeit, die Zeitenläufe, das persönliche Umfeld ausleuchten.

Alle Geschichten werden im historischen Präsens erzählt, was sie, so die Hoffnung, einen Tick frischer, unmittelbarer macht.

Alle Geschichten beginnen mit einem Abstract, das wie eine Anmoderation arbeitet, um die Geschichte zu teasen, um erste Andeutungen zu lancieren, um elegant in die Vita des jeweiligen Spielers hineinzukommen.

Alle Geschichten haben einen roten chronologischen Faden, trotz gelegentlicher Lasso-Einstiege und kleinerer Exkurse.

Alle Geschichten balancieren zwischen Lesefreundlichkeit und der Notwendigkeit, wichtige Zahlen, Daten und Ergebnisse zu liefern. Letztere sind oft elementar, müssen genannt werden. Stilistisch sollen sie das Buch aber nicht dominieren.

Alle Geschichten sind frei von wissenschaftlicher Ambition im Sinne einer straff-strukturierten Methodik und detaillierter Quellenangaben zu allem und jedem. Wohlgemerkt, es soll ein Lesebuch sein. Der Ehrgeiz, durch Quellenselektion, Mehrfachverifizierung und Querrecherchen möglichst präzise zu sein und im besten Fall auch neue Erkenntnisse zu gewinnen, bleibt davon unberührt. Detaillierte Literatur- und Bildangaben sind selbstverständlich.

Last, but not least: Die Bild- und Fotobeschaffung ist bei einem historischen Thema und einem low-budget-Rahmen nicht ganz einfach. Doch Bilder mit CC-Lizenz, Digitalisate historischer Zeitungsbestände und einige individuelle Genehmigungen führten am Ende doch zu einer zufriedenstellenden Bildauswahl. Dank gebührt den Vereinen FC Schalke 04 (Herr Pantförder), 1. FC Nürnberg (Herr Siegler) und den Stadtarchiven Schweinfurt (Herr Strobl) und München (Frau Angermair). Besonders genannt werden müssen Gary Perlman aus Westmount / Montreal, der mit großem Einsatz wertvolles Material aus Kanada zum Gottfried-Fuchs-Kapitel beisteuerte. Und Andreas Wittner, Archivar des FC Bayern, der aus älteren Dokumenten der Münchener noch so manche wertvolle Information zu Ludwig Goldbrunner hervorzauberte.

Gottfried Fuchs / Godfrey E. Fochs

* 3. Mai 1889 in Karlsruhe

† 25. Februar 1972 in Montreal, Québec, Kanada

Vereine (Spieler)

1904-1907

Düsseldorfer FC 1899

1907-1914

Karlsruher FV

1917-1918

Wacker Halle (Gastspieler)

1919-1920

Karlsruher FV

Auswahl (Spieler)

Zeitraum

Auswahl

Spiele

Tore

1911-1913

DFB-Nationalelf

6

14

Abb. 1: Gottfried Fuchs (Godfrey Fochs). // Bild: be – eigenes Werk; CC BY-SA 4.0

Zehn Tore für die Ewigkeit

Oder wie der DFB auch 40 Jahre später alles vermasselt

Er kommt aus einer bemerkenswerten Familie mit vielen Talenten und klugen Köpfen. Doch ein wenig fällt er schon raus, denn er ist kein Wissenschaftler, kein Künstler, kein Architekt. Nein, er ist ein begnadeter Fußballer, ein sehr guter Geschäftsmann. Und daraus macht er eine Menge. Mit 50 Jahren muss er jedoch sein Leben komplett umkrempeln. Unter großen Gefahren und allein gelassen von seinem Fußballverband. Aber auch das kriegt er hin. Dreißig Jahre später erklärt er sich, obwohl es für ihn nicht unbedingt eine Veranlassung gibt, zur Versöhnung bereit. Doch der Verband schafft es erneut, die schlechteste aller Lösungen zu wählen.

Abb. 2: Karlsruhe um die Jahrhundertwende. // Bild: Autor unbekannt; CC0 gemeinfrei

Das Jahr 1889. In Paris wächst anlässlich der Weltausstellung der Eiffelturm in die Höhe. In Afrika wird erstmalig der Kilimandscharo bestiegen. Im Ruhrgebiet streiken die Berg- und in London die Dockarbeiter. Es sind unruhige, bewegte Zeiten. In der Politik dominiert das nationalstaatliche Denken, während in der Wirtschaft die „Große Depression“ überwunden scheint. Mit der zweiten Welle der Industrialisierung kehren Aufbruchstimmung und Optimismus der Gründerzeit zurück. 1889 werden u.a. Michelin, Allianz, die Carl-Zeiss-Stiftung oder im fernen Japan der noch analoge Spielkarten-Hersteller Nintendo gegründet.

In Deutschland, genauer gesagt in Karlsruhe, stellt sich am 3. Mai in der Familie des Holzhändlers Gustav Fuchs (1858–1931) Nachwuchs ein. Ehefrau Sarah, geborene Durlacher (1863–1941), bringt einen gesunden Sohn zur Welt. Er soll Gottfried und mit Zweitnamen Erik heißen: Gottfried Erik Fuchs.

Ursprünglich kommen die Fuchs aus dem benachbarten Weingarten. Gottfrieds Großvater, Hirsch Fuchs, zieht 1871 mit seiner Familie nach Karlsruhe – zunächst ins „Dörfle“, ein Karlsruher Armeleuteviertel südlich der Renommiermeile Kaiserstraße. Die gesetzlichen Benachteiligungen von Menschen jüdischen Glaubens sind mit der Reichsgründung 1871 weitgehend abgeschafft. Weite Teile des jüdischen Bürgertums nutzen selbstbewusst die neuen Freiräume für unternehmerische Aktivitäten. So auch Gottfrieds Vater Gustav, der zusammen mit seinem Vater Hirsch Fuchs und seinen beiden Brüdern Bernhard und Max 1875 in den Holzhandel einsteigt. Eine weitsichtige Entscheidung, denn es sind immer noch von Landflucht und Urbanisierung geprägte Wachstumsjahre, in denen viel gebaut wird.

Abb. 3: Anzeige vom 25. September 1907: Bekanntgabe neuer Geschäftsräume am Rheinhafen. // Bild: „Badische Presse“, 25.09.1907 – Badische Landesbibliothek; CC BY-SA 4.0

Die Holzhandlung heißt „H. Fuchs & Söhne“ und wird in den späteren Jahren auch noch ein Sägewerk, ein Hobelwerk und eine Parkett-Fertigung integrieren. Die „Holz-Füchse“, wie die Familie im Volksmund genannt wird, steigen binnen kurzer Zeit zum führenden Unternehmen der regionalen Holzindustrie auf.

Die Familie Gustav Fuchs wohnt zunächst in der Durlacher Allee 10 (1886-88), danach in der Gottesauer Straße 1 (1888-92), dann in der Bernhardstraße 8 (1892-99) und schließlich, jetzt als Hausbesitzer, in der Kriegsstraße 46 (1899-1915) und in der Kriegsstraße 120 (ab 1915).

Sie kommt über die Jahre zu einem gewissen Wohlstand und gestattet sich dabei die Freude und den Luxus, ihre Kinder mit Vornamen aus den Opern Richard Wagners zu beglücken. Der Erstgeborene Richard Fuchs (1887–1947), er wird später ein bekannter Architekt und tatsächlich auch Komponist werden, wird sogar direkt nach dem 1883 verstorbenen Leipziger benannt. Schwester Senta (1888–1943) verdankt ihren Namen der Tochter Dalands im „Fliegenden Holländer“. „Gottfried“ wird dem „Lohengrin“ und „Erik“ dem „Fliegenden Holländer“ entnommen. Zwei und neun Jahre später freuen sich die Fuchs noch über die Söhne Walther (1891–1950) und Siegmund (1898–1976), bei deren Namensfindung wohl Walther von der Vogelweide im „Tannhäuser“ und der Zwillingsbruder von Sieglinde in der „Walküre“ Pate gestanden haben.

Abb. 4: Die Kriegsstraße in Karlsruhe. Im Blick der Bahnhof. // Bild: Autor unbekannt, AK via ka.stadtwiki.net; CCO gemeinfrei

Zähe Schulzeit

Die Zugehörigkeit zum wohlhabenden Bürgertum zeigt sich auch im Schulweg des jungen Gottfried. Nach vier Jahren Volksschule wechselt er zum Realgymnasium. Doch ein guter Schüler ist Gottfried nicht. Speziell in Latein ist er mit selbigem schnell am Ende. Die besten Noten weist er im Turnen auf.

Noch mehr als das Turnen fasziniert Fuchs jedoch der Fußball. Eine neue Sportart, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Karlsruhe schwappt. Heutige Trendforscher würden die badische Residenzstadt wohl als „best place to be“ bezeichnen, um frühzeitig und intensiv mit der neuen Sportart in Berührung zu kommen. Denn bereits am 16. September 1889 gründet ein gewisser Walther Bensemann1 den ersten Fußballklub in Süddeutschland, den International Football Club (IFC) Karlsruhe. Die IFCler spielen nach den Spielregeln der englischen Football Association („The FA“), was zunächst umständlich „association football“ und später mit Verkürzung und Verballhornung „soccer“ genannt wird. Zu den IFClern zählen Karlsruher Gymnasiasten und etwa 15 englische Studenten.

Innerhalb von zwei Jahre bildet sich innerhalb des IFC eine neue Gruppe rund um den Vordenker und Wortführer Bensemann, die sich stärker von den anglisierten Fachwörtern und Gewohnheiten lösen möchte – wohl auch, um mehr gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. So kommt es am 17. November 1891 auf dem Engländerplatz2 zur Gründung des „Karlsruher Fußballvereins", kurz KFV. Auch dieser junge Verein muss in den nächsten Jahren noch so einige Irrungen und Wirrungen überstehen. Konstant bleibt indes die Fußballbegeisterung auf dem „Engländerle“, die auch Gottfried Fuchs erfasst. Er dürfte so manche Stunde dort verbracht haben.

Lehre in Düsseldorf

In der Untersekunda (10. Schuljahr) sehen wohl auch die Eltern ein, dass Gottfrieds Stärken eher außerhalb der Schule liegen. Und so schicken sie ihn 1904 mit fünfzehn Jahren rheinabwärts nach Düsseldorf, wo der junge Gottfried eine kaufmännische Lehre im Holzhandel beginnt.

Auch in Düsseldorf muss Fuchs nicht lange suchen, wo er seiner Fußballleidenschaft weiter nachgehen kann. Bereits seit fünf Jahren gibt es den Düsseldorfer FC 1899, der schon einige Jahre Wettspiele austrägt. Wie die meisten frisch gegründeten Vereine kämpft auch der DFC seit vielen Jahren um eine geeignete Spielstätte. Zu Anfang nutzt der Verein einen Platz an der Färberstraße in Bilk. Danach wechselt man auf die Golzheimer Insel (Rheinpark Golzheim) und kurz darauf auf die schräg gegenüberliegenden Oberkasseler Rheinwiesen vor dem „Vergnügungs-Etablissement Rheinlust“, einem legendären Veranstaltungslokal unter Leitung eines gewissen Friedrich Bösken. Im September 1907 errichtet der Verein endlich eine eigene Sportanlage an der Windscheidstraße im Stadtteil Düsseltal. Die hektische Platzsuche hat ein Ende; der Nachfolgeclub Düsseldorfer SC 99 (ab1912) logiert noch heute an gleicher Stelle.

Abb. 5: Oberkasseler Rheinbrücke 1902; im Vordergrund die Rheinwiesen. // Bild: Autor unbekannt – Postkarte, 1902; CC0 gemeinfrei

Die Mannschaft des DFC besteht aus fußballbegeisterten deutschen Jugendlichen und einigen Engländern, die aus Ratingen3 zum Verein stoßen. Schnell formiert sich eine für die damaligen Verhältnisse spielstarke Mannschaft, die bereits 1903/04 die Bezirksmeisterschaft „Niederrhein“ des neu gegründeten Verbandes4 für sich entscheiden kann.

In der Saison 1906/07 gewinnt der Düsseldorfer FC mit Gottfried Fuchs, der seit 1905 ein 99er ist, den „Rheinbezirk Nord“, was allerdings bei vier disqualifizierten Mannschaften und einem übrig gebliebenen Gegner, dem Crefelder FC 95, kein allzu großes Kunststück darstellt. In der westdeutschen Endrunde besiegen die Düsseldorfer den BV Dortmund 04 im Viertelfinale (5:1), den Cölner FC 1899 im Halbfinale (3:1) und schließlich im Finale am 24. März 1907 den Casseler FV, Vorgängerverein des KSV Hessen Kassel, mit 7:0. Der Düsseldorfer FC ist Westdeutscher Meister. Ein schöner Erfolg, auch wenn der Ligabetrieb noch immer Abenteuercharakter hat und die Presseresonanz eher dürftig ausfällt. Beiläufig erwähnt die „Rhein- und Ruhrzeitung“ in fünf Zeilen den Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft:

„Am Grünewald [Grunewald-Kampfbahn in Duisburg, d. Autor] schlug der Düsseldorfer Fußballklub von 1899 nach überlegenem Spiel den Kasseler Fußballverein mit 7:0 und errang damit endgültig die Meisterschaft des Rhein.-Westf. Spielverbandes für 1906/07. Das Spiel nahm bei der großen Überlegenheit der Düsseldorfer einen wenig spannenden Verlauf.“

In der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft (DM) müssen die Düsseldorfer dann schmerzhaft erfahren, dass der Fußball in den Metropolen Hamburg und Berlin, wo viele englische Studenten und Geschäftsleute ansässig sind und den neuen Sport vorantreiben, bereits einige Schritte weiter ist. Im Viertelfinale in Duisburg gibt es gegen den FC Victoria Hamburg eine deutliche 1:8-Abfuhr, begünstigt durch den Platzverweis des Düsseldorfer Keepers Harry Rapier in der 55. Minute. Auch hierfür hat die „Neue Hamburger Zeitung“ gerade einmal einen nüchternen Vierzeiler übrig:

„In der Vorrunde um die Deutsche Meisterschaft spielte gestern unser hiesiger Meisterschaftsklub „Viktoria“ als Vertreter des Norddeutschen Fußball-Verbandes gegen den Düsseldorfer Fußballklub als Vertreter des Fußballverbandes von Rheinland-Westfalen. Das Spiel, das in Duisburg zum Austrag kam, endete mit einem überlegenen Siege der Hamburger von 8:1 Toren.“

Den Ehrentreffer für den Düsseldorfer FC erzielt in der 19. Minute der junge Fuchs, der sich anschließend vom Niederrhein verabschiedet.

Fuchs geht für ein Jahr nach London, um auch den internationalen Holzhandel kennenzulernen. Zuvor läuft er am 8. April 1907, es ist die Zeit zwischen den Endrunden zur Westdeutschen und zur Deutschen Meisterschaft, bei einer kurzen Stippvisite im Badischen für den Karlsruher FV gegen eine Gästemannschaft der Universität Oxford auf, die gerade den Kontinent bereist. Die „Badische Presse“ stellt ihren Lesern das umfangreiche Unterhaltungsprogramm vor:

„In Karlsruhe sind zu Ehren der Gäste folgende Veranstaltungen geplant. Sonntag abend 10:56 Uhr Empfang am Hauptbahnhof. Montag vormittag Wagenfahrt durch die Hauptstraßen der Residenz. Mittags 1 Uhr Frühstück im Hotel Erbprinz, gegeben von der Stadt Karlsruhe und dem Fremdenverkehrsverein. Nachmittags halb fünf Wettspiel auf dem Sportplatz an der verlängerten Moltkestraße [Stadion an der Telegraphenkaserne, d. Autor], Vorstellung der Gäste vor Sr. Großherzogl. Hoheit dem Prinzen Max von Baden. Abends 7:30 Uhr Diner im Hotel Erbprinz, gegeben vom Karlsruher Fußball-Verein, hieran anschließend Kommers [= feierlicher Umtrunk, d. Autor] im Cafe Bauer um 9 Uhr abends unter Mitwirkung einer Abteilung der Artilleriekapelle Nr. 14.“

Es ist das erste Spiel von Gottfried Fuchs für den KFV. Die Engländer gewinnen mit 3:1, was die „Badische Presse“ mit originellen Worten zusammenfasst:

„Beide Parteien hatten im Verlaufe des Spiels, das in sehr flottem Tempo geführt wurde, eine ganze Anzahl prächtiger Stöße zu verzeichnen, die jeweils lebhaften Beifall fanden.“

Auch die Fußball-Berichterstattung tastet noch nach dem geeigneten Fachvokabular.

Soldat und Stammspieler

Nach der Rückkehr aus England 1908 legt Fuchs noch einen finalen Abstecher zum Düsseldorfer FC ein. Zumindest bei einem Spiel, nämlich gegen Hanau 93, ist seine Anwesenheit dokumentiert.

Zurück in Baden meldet er sich beim Karlsruher FV als Spieler und beim 1. Badischen Feldartillerie Regiment Nr. 14 (kurz: F.A.R. 14) als Einjährig-Freiwilliger (EF) an. Dieses Regiment ist das 1. aller Feldartillerie-Regimenter des Großherzogtums Baden, und das 14. des Deutschen Reiches. Stationiert ist es im Karlsruher Schloss Gottesaue.

Abb. 6: Schloss Gottesaue in Karlsruhe, bis 1918 eine Kaserne der Artillerie, Großherzogtum Baden. // Bild: Autor unbekannt – alte Postkarte; CC0 gemeinfrei

Die Option Einjährig-Freiwilliger steht jungen Männern mit höherem Schulabschluss offen. Bei freiwilliger Meldung dürfen sie sich ihr Regiment, ihren Truppenteil selbst aussuchen. Fuchs kann so in Karlsruhe bleiben. Nach seinem Militärdienst tritt er dann in das Familienunternehmen Hirsch Fuchs und Söhne ein.

Schritt für Schritt wächst Fuchs zu einem vollwertigen und dann immer wertvoller werdenden Mitglied der KFV-Mannschaft heran. Sein Stammplatz ist im Sturm. Fuchs ist allerdings kein klassischer Stoßstürmer, der über die Physis kommt und die Bälle mit Kraft ins Netz wuchtet. Der junge Karlsruher ist eher ein mitspielender Mittelstürmer, gut anspielbar, kombinationsfreudig, dribbelstark. Mit viel Spielintelligenz, Raffinesse und dem richtigen Riecher für die torschwangeren Situationen. Hinzu kommt ein ausgeprägter und beeindruckender Sportsgeist mit einem englischen Verständnis von Fairplay. Bei einem Ligaspiel lässt er den Schiedsrichter einen Elfmeter zurücknehmen und bittet um Entschuldigung: „Es war kein Foul, ich bin nur über meine eigenen Füße gestolpert“.

Der Karlsruher FV zählt in den zarten Anfängen des deutschen Fußballs früh zu den Top-Adressen wie auch der VfB Leipzig, der Berliner TuFC Viktoria 89 oder der Altonaer FC 93, die in den Nullerjahren des Öfteren an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft (DM) teilnehmen. Zudem steht der KFV bereits 1900 im Endspiel um die Süddeutsche Meisterschaft (3:4-Niederlage gegen den Straßburger FV) und gewinnt diese auch die nächsten fünf Jahre: 1901 gegen den FC Bayern München (Absage der Bayern zum Endspiel), 1902 gegen den 1. Hanauer FC 93 (4:0), 1903 noch einmal gegen Hanau (5:2), 1904 gegen den FC Germania Frankfurt (5:0), 1905 wieder gegen Hanau (5:0-Wertung nach nicht vollzähligem Antreten der Hanauer). Entsprechend häufig nimmt der KFV an der DM-Endrunde5 teil. Dort schaffen es die Karlsruher mit Kapitän Ivo Schricker6 1905 sogar bis ins Endspiel, in dem der KFV jedoch dem Berliner TuFC Union 1892, später Union 92 Berlin, in Köln mit 0:2 unterliegt.

Die Karlsruher Jahre 1909 und 1910

Vor der eigenen Haustür gibt es allerdings einen hartnäckigen Rivalen, den Karlsruher FC Phönix. Der Vorgängerverein des Karlsruher SC wird vom KFV in den ersten Jahren stets deutlich abgefertigt. Doch in der Saison 1908/09 läuft der FC Phönix zu großer Form auf. Bereits in den Gruppenspielen lässt er den KFV und schließlich auch alle anderen süddeutschen Vereine hinter sich. In der DM-Endrunde kommt es für den FC Phönix noch besser. Nach einem 5:0 über den FC München-Gladbach (heute Mönchengladbach) im Viertelfinale, einem 9:1 über SC Erfurt 95 im Halbfinale folgt das Endspiel gegen den Berliner TuFC Viktoria 89, der am 30. Mai in Breslau mit 4:2 niedergerungen wird. Der Karlsruher FC Phönix ist Deutscher Meister 1909.

Abb. 7: Deutscher Meister 1909: Karlsruher FC Phoenix. // Bild: Autor unbekannt – via commons.wikimedia.org; CC0 gemeinfrei

Der Stachel sitzt tief beim KFV. Da dominiert man über Jahre den Süddeutschen und den Karlsruher Fußball. Und dann gewinnt der Lokalrivale in einem Jahr die Süddeutsche und die Deutsche Meisterschaft. Mit entsprechendem Ehrgeiz geht der KFV in die nächste Spielzeit. Hinzu kommen personelle Änderungen. Seit Beginn des Jahres 1909 trainiert der Engländer William „Bill“ Townley den KFV und zieht dabei kurzfristig den hochtalentierten Linksaußen Julius Hirsch aus der KFV-Jugend hoch. Auch aus Fuchs holt er noch einiges heraus, so dass dieser zur festen Säule und zu einem Torgaranten im Spiel des KFV wird.

1909/10 liefern sich die beiden Karlsruher Vereine in der Südkreisliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Vereine schließen die Spielzeit mit jeweils 27:5 Punkten auf Platz 1 ab. Das Torverhältnis spricht zwar für den KFV (80:12 versus Phönix mit 61:22), doch fließt dieses in jener Zeit noch nicht in die Wertung ein. So wird ein Entscheidungsspiel notwendig, um den Süddeutschen Meister zu ermitteln. Der KFV gewinnt in Pforzheim deutlich mit 3:0. Für die DM-Endrunde qualifizieren sich jedoch beide Mannschaften. Zum echten Trumpf des KFV wird immer mehr der quirlige Innensturm mit dem Halbrechten Fritz Förderer, Mittelstürmer Gottfried Fuchs und dem Halblinken Julius Hirsch.

In der DM-Endrunde bleibt der Karlsruher FV weiterhin erfolgreich. Zunächst wird im Viertelfinale in München-Gladbach die Duisburger SpV mit 1:0 ausgeschaltet. Das Tor erzielt Förderer. Im Halbfinale kommt es dann erneut zum großen Showdown gegen den Stadtrivalen FC Phönix, der in der Runde zuvor das sächsische Schwergewicht VfB Leipzig aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Schauplatz des Nachbarschaftsderbys ist der KFV-Platz an der Telegrafenkaserne, eines der modernsten Stadien seiner Zeit. Am 1. Mai wohnen 8.000 Zuschauer dem leidenschaftlichen Match bei, in dem für den leicht favorisierten KFV erheblich mehr auf dem Spiel steht als für den FC Phönix. Nicht auszudenken, der Lokalrivale würde auch in diesem Spiel, in dieser Saison dem KFV eine lange Nase drehen.

Zwei Tore von Breunig und Ruzek in der ersten Halbzeit sorgen für ein beruhigendes 2:0. Doch in der zweiten Halbzeit schlottern die Knie. Der KFV spielt eigentlich nur noch mit zehn Mann, da sich Wilhelm Trump eine Zerrung zugezogen hat. So ist die Angst vor der Niederlage größer als die Lust auf den Sieg. Mit 2:1 zittert sich der KFV ins Endspiel.

In der Presse findet der Fußball noch immer nicht den Widerhall, den er aufgrund seiner Zuschauerzahlen verdient hätte. Selbst die in Karlsruhe ansässige „Badische Presse“ bringt zum elektrisierenden Lokalderby eine Kurzmeldung, die eher einem Polizei- als einem Spielbericht ähnelt:

„Auf dem Sportplatz an der verlängerten Moltkestraße standen sich gestern in Gegenwart von ca. 6.000 Personen der deutsche Meister, Fußballklub Phönix, und der süddeutsche Meister, Karlsruher Fußballverein, in der Zwischenrunde um die deutsche Meisterschaft gegenüber. Der Karlsruher Fußballverein siegte nach uninteressantem Spiel ganz knapp mit 2:1 Toren, nachdem bei Halbzeit das Resultat 2:0 war.“

Abb. 8: Alte Zuschauertribüne in Köln-Weidenpesch bei Dreharbeiten zu „Das Wunder von Bern“. // Bild: Dirk Möbius; CC BY-SA 3.0

Im Endspiel trifft der KFV am Pfingstsonntag, dem 15. Mai, auf Holstein Kiel. Das Spiel findet im Weidenpescher Park in Köln statt. Immerhin 5.000 Zuschauer wohnen dem Finale bei. Auch in Kiel hat man inzwischen von dem famosen Karlsruher Innensturm gehört, den es zu beachten und auszuschalten gilt. Überhaupt ist die erste Halbzeit von Vorsicht auf beiden Seiten geprägt. Man tastet sich ab, spielt lieber noch einmal den Querpass statt den schnellen, vertikalen. In der 17. Minute wird dem KFV ein Elfmeter zuerkannt, doch der Hüne Breunig drischt den Ball über die Latte. Danach kommt der KFV stark auf, doch aufgrund der mangelnden Chancenverwertung geht es mit 0:0 in die Pause. Holsteins Torjäger Willi Zincke, ein gebürtiger Berliner, der gerade seinen Militärdienst in Kiel ableistet und in der Endrunde bereits fünf Tore geschossen hat, ist bislang bei der KFV-Abwehr komplett abgemeldet.

In der zweiten Hälfte haben zunächst die Norddeutschen einige Chancen, doch mit zunehmender Spielzeit übernimmt der Karlsruher FV wieder das Kommando, was auch das Eckenverhältnis von 12:2 unterstreicht. In der 76. Minute dann die größte Chance für die Badener. Der KFV-Innensturm kombiniert sich elegant nach vorn, doch den Abschluss setzt Fuchs in aussichtsreicher Position über den Kasten. Es soll einfach nicht sein. So steht es nach 90 Minuten noch immer 0:0. Eine Verlängerung wird notwendig – zum ersten Male in einem DM-Endspiel.

Abb. 9: Der deutsche Fußballmeister 1910, Karlsruher FV, mit Gottfried Fuchs ganz links in der unteren Reihe. // Bild: Autor unbekannt; CC0 gemeinfrei

Die Verlängerung droht ebenfalls ereignislos zu verlaufen. Doch plötzlich in der 114. Minute wird Hirsch im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Grafe aus Leipzig zeigt erneut auf den Punkt. Breunig tritt an und donnert den Ball ins Netz. Der Karlsruher FV ist Deutscher Meister!

Während des Spiels hat sich in der Karlsruher Kaiserstraße vor dem früheren Hauptausschank der Moninger-Brauerei, eine illustre Gesellschaft zum „Rudel-Telefonieren“ eingefunden. Alle paar Minuten wird über eine Dauer-Telefonleitung der aktuelle Spielstand durchgegeben. Als um kurz nach halb acht der Führungstreffer bekannt gegeben wird, brechen alle Dämme. Mit lauten „Hipp, hipp, hurra“-Rufen schreit die Menge den Schlusspfiff herbei.

Die „Badische Presse“ fasst es dieses Mal etwas liebevoller zusammen:

„Der Karlsruher Fußballverein war bei weitem die beste Mannschaft. Das sichere, ruhige Spiel, die wohlberechnete Kombination und die einzigartige Technik der Spieler mussten unbedingt den Sieg herbeiführen. Dass derselbe nur durch einen Elfmeterball errungen wurde, ist ja bedauerlich, denn die Überlegenheit von Karlsruhe war zu groß, so daß ein Resultat von 4:0 das richtige Stärkeverhältnis ausgedrückt hätte. […] Nicht zum geringsten ist der schöne Erfolg dem Trainer der Mannschaft, Mr. Townley, zu verdanken, der dieselbe auf den schweren Kampf vorbereitet hat.“

Bei der Siegerehrung bzw. beim anschließenden Bankett zeigt Gottfried Fuchs seinen Sportsgeist, als er den Kieler Spielern Lorbeerzweige aus dem Siegerkranz als Zeichen der Anerkennung und des Trostes zukommen lässt. Noch einmal die „Badische Presse“:

Abb. 10: Prinz Max von Baden, ein früher Fan und Förderer des Karlsruher FV, gegen Ende 1914. // Bild: Bundesarchiv, Bild 183-R04103; CC BY-SA 3.0 de

„Im Namen des Verbandes der Kölner Rasensportvereine wurde der siegenden Mannschaft, bestehend aus den Herren Dell, Hollstein […] ein prachtvoller Lorbeerkranz mit Schleife überreicht, für welche Ehrung der Spielführer der Karlsruher Mannschaft, Fuchs, dankte und das gute Spiel der Kieler Mannschaft hervorhob. Als derselbe, gewissermaßen als Zeichen dafür, daß die Kieler Mannschaft für ihre wackeres Spiel ebenfalls den Lorbeer verdient habe, jedem einzelnen Spieler des unterlegenen Gegners von demerhaltenen Siegeskranz einen Lorbeerzweig überreicht, wollte der tosende Beifall kein Ende nehmen.“

Dann geht es zurück nach Baden. Am Abend des Pfingstmontags erwarten Tausende Karlsruher die siegreiche Mannschaft am Hauptbahnhof. Erneut werden Lorbeerkränze überreicht. Auch der FC Phönix macht seine Aufwartung und gratuliert dem Nachfolger und neuen Meister. Mit Zweispänner-Droschken geht es zum Konkordiasaal im „Moninger“, wo es feucht-fröhlich in die dritte Halbzeit geht. Der spätere Reichskanzler Prinz Max von Baden, der in jenen Jahren des Öfteren als eine Art Schirmherr des KFV auftritt, schickt ein Glückwunschtelegramm: „Sehr stolz auf die schöne Leistung des Vereins spreche ich ihm meine herzlichen Glückwünsche aus.“

Fuchs wechselt ins Nationaltrikot

Die Saison 1910/11 soll für den Karlsruher FV und seinen jungen Mittelstürmer Fuchs kaum weniger erfolgreich werden. Den Bezirk „Südkreis“ gewinnt der KFV (33:3 Punkte) mit deutlichem Vorsprung vor dem Tabellenzweiten, den Stuttgarter Kickers (26:10 Punkte), und noch deutlicher vor dem Lokalrivalen FC Phönix (20:16 Punkte, Platz 6). Die süddeutsche Endrunde wird ebenfalls äußerst souverän mit sechs Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern München7 gewonnen. Speziell der Innensturm Förderer, Fuchs, Hirsch sorgt mehrfach für Schlagzeilen. U.a. wird der FC Bayern mit 5:0 im Stadion an der Telegrafenkaserne auseinandergenommen. Am Ende gewinnt der Karlsruher FV zum siebten Mal in überzeugender Manier die Süddeutsche Meisterschaft und geht optimistisch in die DM-Endrunde.

In der DM-Endrunde stellt der TuFC Tasmania Rixdorf, später Tasmania 1900 Berlin, am 7. Mai nur einen besseren Aufwärmgegner dar. Mit 4:0 wird der Meister des Märkischen Fußball-Bundes im Fürther Ronhof überfahren. Im Halbfinale wartet dann allerdings mit dem VfB Leipzig ein anderes Kaliber. Die Sachsen mit dem Wandervogel Camillo Ugi und dem charismatischen Nationalstürmer Heinrich „Heino“ Riso erweisen sich am 21. Mai auf dem Frankfurter Victoria-Platz an der Eschersheimer Landstraße als unangenehmer Gegner. Bei strahlendem Sonnenschein sieht das Spiel der körperlich unterlegenen Badener bis zum Sechzehner zwar wunderschön aus. Doch die Tore machen die Leipziger. Die „Badische Presse“ kritisiert den Sturm:

„K.F. V. war gestern nicht in der großen Form wie in der Mehrzahl der Verbandsspiele, auch machte sich wie bereits angeführt das Fehlen des Mittelläufers [Max Breunig, der Autor] sehr bemerkbar, dazu kam das teilweise Versagen der Stürmer, besonders des Mittelstürmers.“

Fuchs werden solche Kritiken ärgern. Allerdings hat er nach der Deutschen Meisterschaft 1910 zwischenzeitlich weitere Anerkennung erfahren und zwar direkt vom DFB, der ihn für das Länderspiel am 26. März 1911 gegen die Schweiz in Stuttgart nominiert. Fuchs ist damit der erste deutsche Nationalspieler jüdischen Glaubens, was 1911 allerdings niemanden sonderlich interessiert.

Abb. 11: Gottfried Fuchs in Aktion. // Bild: Autor unbekannt – via commons.wikimedia.org; CC0 gemeinfrei

Im Länderspiel ist Fuchs gut eingebettet von Karlsruher Mannschaftskameraden wie Hollstein, Breunig, Förderer. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Fuchs nach einem Flankenlauf von Walter Fischer (Duisburger SpV) auch das 1:0 in der 35. Minute markiert. Dem 2:0 durch einen Breunig-Elfmeter geht ein Foul an Fuchs voraus. Das dritte Tor zum 3:1 für Deutschland schießt Fuchs dann wieder selbst – auch wenn in manchen Quellen der Stuttgarter Kipp als Schütze genannt wird. Kurz, der Debütant sorgt für reichlich Bewegung im Sturm. Am Ende steht es bei eher schlechten Platzverhältnissen 6:2 für Deutschland.

Vier Wochen später taucht Fuchs erneut in der Startelf auf, dieses Mal im Lütticher Plaine-de-Cointe-Sportpark gegen Belgien. Trotz eines Tores des Mannschaftskollegen Förderer gewinnen die Belgier mit 2:1. Fuchs bleibt blass und muss fast ein Jahr auf seinen nächsten Nationalelf-Einsatz warten, was allerdings in den Anfangsjahren des DFB, in denen die Aufstellungen noch gerne von lokalpatriotischen Funktionären landsmannschaftlich ausgeknobelt werden, nicht selten ist.

Die Olympia-Saison

Neben den Vereins- und Länderspielen freuen sich nahezu alle Fußballer der Zehnerjahre auf die Begegnungen der regionalen Verbandsauswahlen. Fuchs ist bei der süddeutschen Auswahl schon länger ein gern gesehener Gast. Er bildet auch hier mit seinen KFV-Kollegen Förderer und Hirsch den Innensturm. Maßgeblicher Wettbewerb der Verbandsauswahlen ist der Kronprinzenpokal, der von 1908/09 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges als solcher veranstaltet wird – danach heißt er Bundespokal.

Im Pokalwettbewerb 1911/12 setzt sich am 11. November 1911 die Süddeutsche Auswahl im Halbfinale gegen die Mitteldeutsche Auswahl mit 2:1 in Leipzig durch. Hirsch und Fuchs sorgen für die „süddeutschen“ Tore. So kommt es am 18. Februar 1912 zum Finale gegen die Brandenburg-Auswahl auf dem Union-Platz in Berlin Mariendorf. Es wird ein bemerkenswerter 6:5-Sieg für die Süddeutschen, bei denen besonders der KFV-Innensturm überzeugt. Drei Tore durch Fuchs, zwei Tore durch Hirsch und ein Tor durch Förderer stellen den Sieg sicher, so sehr sich auf der Gegenseite auch Nationalelf-Kollege Worpitzky vom Berliner TuFC Viktoria 1889, mit sieben Toren der erfolgreichste Torschütze im Wettbewerb und in seiner Hochzeit oft „das Tier vor dem Tor“ genannt, bemüht, dieses zu verhindern.

Im Vereinsfußball setzt sich die Dominanz des Karlsruher FV in Süddeutschland fort. Der Bezirk „Südkreis“ wird mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Karlsruher FC Phönix gewonnen, der sich nach der Saison mit dem FC Alemannia Karlsruhe zusammenschließen wird. In der Endrunde sind es bei nur sechs Spielen gar sechs Punkte Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten, dem Mannheimer FC Phönix 02.

Voller Elan geht es in die Endrunde, in der im Viertelfinale der Cölner BC 01 mit 8:1 ausgeschaltet wird – zwei Tore erzielt Fuchs. Danach wird die SpVgg Leipzig-Lindenau in Frankfurt mit 3:1 besiegt – Fuchs muss in diesem Spiel verletzt pausieren. Und schon wartet im Endspiel am Pfingstsonntag, dem 26. Mai, im Hamburger Victoria-Stadion erneut der FV Holstein aus Kiel.

Der Karlsruher FV kommt am Tag vor dem Spiel erst spät in der Nacht in Hamburg nach einer langen, strapaziösen Bahnreise an. Fuchs laboriert noch ein wenig an einer Knieverletzung aus dem Köln-Spiel, aber er kann und soll spielen. Als Geheimwaffe wird noch einmal Trainer Bill Townley zurückgeholt, der zwischenzeitlich nach Fürth gewechselt war. Doch am Ende hilft auch das nicht.

Starker Gegenwind in der ersten Halbzeit sorgt für drückend überlegene Kieler. Der Karlsruher Innensturm bekommt mit dem gehandicapten Fuchs, der sich nach etwa zwanzig Minuten durch erneute Kniebeschwerden in einen Totalausfall verwandelt, seine PS nicht auf die Straße. Und die Kieler haben taktisch dazu gelernt. So entscheiden schließlich ein Elfmeter in der 52. Minute, der durch Möller zum 1:0 für Kiel führt, und eine stabile Holstein-Defensive im zweiten Durchgang das Endspiel für die Norddeutschen. Die „Vossische Zeitung“ sieht einen verdienten Sieger:

„Bei Holstein war jeder Mann gut, hervorragend Reese (rechter Verteidiger), Zincke (Mittelläufer), die Stürmer Fick II (Halbrechts) und Möller (Linksaußen). Bei Karlsruhe zeichnete sich Burger im Tor und Tscherter (Linksaußen) aus.“

Bei den anschließenden Feierlichkeiten zeigt sich, dass die Holstein-Spieler die noble Fuchs-Geste zwei Jahre zuvor nicht vergessen haben. Dieses Mal bekommt jeder KFV-Spieler von den Kielern einen Zweig vom Siegerlorbeerkranz.

Abb. 12: Sie waren 1912 zu stark für den Karlsruher FV: Endspielsieger und Deutscher Meister Holstein Kiel. // Bild: Autor unbekannt; CC0 gemeinfrei

Zwei Monate vor dem Endspiel, am 24. März 1912 hat sich auch der DFB wieder gemeldet. Fuchs steht mit seinem Vereinskollegen Hirsch in Zwolle gegen die Niederlande bei seinem dritten Länderspiel auf dem Platz. Die deutsche Mannschaft ähnelt einer Karlsruher Stadtauswahl mit sechs KFV- (Hollstein, Breunig, Gros, Hirsch, Förderer, Fuchs) und zwei Phönix-Spielern (Wegele, Oberle). Doch diese „Stadtauswahl“ schlägt sich hervorragend. Das Spiel endet schließlich mit einem hochdramatischen 5:5. Fuchs eröffnet in der 13. Minute den deutschen Torreigen. Danach gehört die Bühne Julius Hirsch, der vier Tore beisteuert. Eine Marke, die bis dahin kein anderer Nationalspieler erreicht hat.

Abb. 13: Deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1912. Dritter von links: Gottfried Fuchs. // Bild: Autor unbekannt – Herkunftsland Schweden; CC0 gemeinfrei

Das Niederlande-Spiel ist für Fuchs und Hirsch das Ticket zu den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm, an denen erstmals eine deutsche Fußballmannschaft teilnehmen wird. Dort startet man mit 1:5 gegen Österreich im Råsundastadion in Solna erdenklich schlecht in das Turnier. Ausschlaggebend für die hohe Niederlage ist der frühe Ausfall von Torwart Albert Weber (FC Vorwärts 1890 Berlin), der nach einem Zusammenprall mit Gegner und Pfosten nur noch über den Platz taumelt. Auswechselungen sind seinerzeit nur mit Einwilligung des Gegners erlaubt. Doch die Alpenrepublik willigt nicht ein. Kurz darauf fallen die österreichischen Tore wie reife Früchte.

Für die Verlierer der ersten Runde hat der schwedische Fußballverband noch einen Trostpreis ausgesetzt. In dieser Trostrunde spielt Deutschland zunächst gegen Russland, das zuvor im Viertelfinale dem Großfürstentum Finnland, damals noch autonom innerhalb des Russischen Zarenreichs, mit 1:2 unterlag. Es war das erste Länderspiel Russlands überhaupt.

Die russische Olympia-Auswahl besteht nahezu ausschließlich aus Moskowitern und Petersburgern, die von Funktionären nach Proporzüberlegungen diplomatisch zusammengestellt wurden. Das beste Team ist es nicht unbedingt. Und so pfeift am 1. Juli 1912 der niederländische Schiedsrichter Christiaan Groothoff vor etwa 2.000 Zuschauern auf dem Idrottsplats Traneberg (Stockholm)8 bei kühlen Temperaturen und grauem Himmel eine Partie an, die bis heute in den Rekordlisten beider Länder verzeichnet ist. Deutschland gewinnt mit 16:0 und wird danach nie wieder einen solch hohen Sieg einfahren. Für Russland gilt – mit umgekehrten Vorzeichen – das Gleiche. Die russische Sportillustrierte „K Sportu“ (= Auf zum Sport!) schlagzeilt nach dem Spiel in Anlehnung an die 1905 gegen Japan verlorene Seeschlacht: „Ein sportliches Tsushima9“.

Abb. 14: Tranebergs Idrottspark beim Olympischen Fußballturnier 1912. // Bild: IOC– Official Olympic Report; CC0 gemeinfrei

Unumstrittener Held auf deutscher Seite ist der Mittelstürmer Gottfried Fuchs, der allein zehn der sechzehn Tore schießt. Zwar soll der russische Torhüter bei der Torlawine kräftig mitgeholfen haben. Dennoch sind auch diese zehn Tore bis heute ein einsamer Rekord in den Annalen des DFB. In der zweiten Runde des Trostturniers ist Fuchs erneut dabei, doch die Niederlage gegen Ungarn (1:3) kann auch er nicht verhindern. Für Deutschlands Fußballer sind die Olympischen Spiele beendet.

Der Krieg bringt alles zum Stoppen

Nach den beeindruckenden Erlebnissen in Stockholm erlebt Fuchs mit seinem Verein eine rasante Talfahrt. In der Saison 1912/13 reicht es für den erfolgsverwöhnten KFV in der Bezirksklasse „Südkreis“ gerade noch zu Platz 4. Gedanken über eine Endrunde muss sich kein KFV-Spieler machen.

In der nächsten Saison, 1913/14, wird es noch dramatischer. Der Karlsruher FV läuft als Tabellenletzter ein. Die Mannschaft wirkt ausgepowert, ohne rechte Führung. Erfolgstrainer Bill Townley hat den Verein bereits zwei Jahre zuvor in Richtung Fürth verlassen. Ihm folgt 1913 Julius Hirsch, den es beruflich zum Spielwaren-Hersteller Gebrüder Bing in Nürnberg zieht. Breunig spielt mittlerweile beim 1. FC Pforzheim, Förderer verletzt sich gegen Ende des Jahres 1913 bei einem Spiel der süddeutschen Auswahl schwer. Hollstein, der bereits nach Stockholm aus der Nationalelf zurücktrat, tritt jetzt auch im Vereinsfußball kürzer, um sein Studium erfolgreich zu beenden. Es sind zu viele Ausfälle.

Im Sommer 1914 wird Fußball schlagartig unwichtig. Anfang August erklärt Deutschland Frankreich den Krieg, nachdem Russland, mit Serbien verbunden, Österreich-Ungarn den Krieg erklärt hat. Europa driftet in den Ersten Weltkrieg, die Nationen machen mobil. Der deutsche Generalstab setzt auf den "Schlieffen-Plan" bzw. ein schnelles Überrennen Frankreichs, um sich dann mit voller Kraft dem Kriegsgegner Russland zuzuwenden. Der Plan scheitert bereits nach wenigen Wochen.

Abb. 15: Gottfried Fuchs bekommt das EK 1. Klasse verliehen. // Bild:„Badische Presse“, 21.03.1917 – Badische Landesbibliothek; CC BY-SA 4.0

Gottfried Fuchs zählt zu den Freiwilligen, die unmittelbar am Frankreich-Feldzug teilnehmen. Gleiches gilt für die Brüder Richard und Walther, später auch Siegmund. Bereits Ende 1914 erhält Gottfried das EK II. 1917 dann das EK I und 1918 den königlichen Hausorden von Hohenzollern, Kreuz der Ritter mit Schwertern. Zudem wird er zum Artillerie-Offizier ernannt. Diese Auszeichnungen sind mit hohem Einsatz erworben. Fuchs wird viermal verwundet.

1917/18 spielt Fuchs auch für den Halleschen FC Wacker 1900. Fußball-Freaks wie der Fliegeroffizier Hans Schellenberg von der am Flughafen Halle-Mötzlich ansässigen Fliegerersatz-Abteilung 14 (FEA 14) ließen zahlreiche National- und Auswahlspieler nach Halle verlegen, damit diese dort für den Halleschen FC von 1896 oder den Halleschen FC Wacker 1900 auflaufen. Parallel konnten die Spieler vormittags an einer Flieger-Ausbildung teilnehmen, was für viele – neben dem risikoärmeren Soldatenleben hinter der Front – ebenfalls sehr reizvoll war. Während z.B. die KFV-Größe Fritz Förderer beim HFC von 1896 „untergebracht“ wird und dort auch 1917 Mitteldeutscher Meister wird, spielt Fuchs mit den Nationalspielern Willy Worpitzky (Berliner TuFC Viktoria 89) und Kurt Diemer (Berliner SV 1892) beim HFC Wacker 1900.

Abb. 16: Waffenstillstandsabkommen von Compiègne am 11. November 1918. Mit diesem Abkommen (Deutsches Reich vs. Frankreich, GB) enden die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs. // Bild: Maurice Pillard Verneuil – Maurice Pillard Verneuil; CC0 gemeinfrei

Zurück an der Front zieht Fuchs sich am 22. März 1918 eine gefährliche Armverletzung durch einen Schrapnellschuss zu. Der Krieg geht zu diesem Zeitpunkt bereits in die Endphase. Im Juli 1918 startet die große Gegenoffensive der Alliierten. Am 29. September 1918 fordert auch die Oberste Heeresleitung Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Dieser, bekannt als Waffenstillstand von Compiègne, wird am 11. November unterzeichnet. Am gleichen Tag steht Fuchs noch einmal im Derby Hallescher FC von 1896 versus Hallescher FC Wacker 1900 auf dem Fußballplatz (2:2). Doch dann ist es vorbei. Am 30. November 1918 wird Fuchs aus dem Militärdienst als Leutnant der Reserve entlassen. Das Zivilleben hat Fuchs wieder.

Weimarer Republik

Die Nachkriegszeit bringt für fast alle Deutsche massive Veränderungen. Viele Familien betrauern den Verlust ihrer Söhne, Lebensmittel sind knapp, die Arbeitslosigkeit hoch. In Kiel und anderswo rebellieren Matrosen, später auch Soldaten und Arbeiter, die mit Räten die Macht übernehmen und die letzten aristokratischen Regenten zum Abdanken zwingen. Der Kaiser flüchtet in die Niederlande; die Kolonien in Übersee gehen verloren, das Rheinland wird von alliierten Truppen besetzt, die in Versailles ausgehandelten Reparationsleistungen fallen hoch aus. Die Weimarer Republik, die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland, startet unter schwierigen Bedingungen.

Fuchs kehrt in den elterlichen Betrieb H. Fuchs und Söhne zurück; ab März 1919 spielt er auch beim Karlsruher FV wieder Fußball. Doch der Ligafußball kommt erst ab 1919/20 wieder geordnet in Gang. Nach einer Ligareform tritt der KFV jetzt in der „Kreisliga Baden“ an, die vom Freiburger FC gewonnen wird. Der Karlsruher FV läuft auf Platz drei ein, mit deutlichem Rückstand. Fuchs spielt zwar inzwischen wieder sporadisch mit Hirsch und einigen anderen Größen aus der Vergangenheit zusammen. Doch die Zeit ist nicht stehengeblieben.

Im Jahr darauf sieht es für den KFV ähnlich aus. Allerdings hat der 1. FC Pforzheim jetzt den Platz mit dem Freiburger FC getauscht. Für einen Spitzenplatz in Süddeutschland reicht es nicht mehr.

Abb. 17: Verlobungsanzeige Gottfried Fuchs und Eugenia Steinberg. // Bild: „Karlsruher Tagblatt“, 28.03.1923 – Badische Landesbibliothek; CC BY-SA 4.0

Fuchs zieht sich mehr und mehr aus dem aktiven Fußball zurück. Beruf und Familie werden wichtiger. Im Jahr 1923 heiratet er die Architektin Eugenia Steinberg (*5. Oktober 1895), eine gebürtige Warschauerin. Ein Jahr später erblicken die Zwillinge Yvonne und Jan (später John) in Herrenalb10, etwa fünfzehn Kilometer südwestlich von Karlsruhe, das Licht der Welt. Im gleichen Jahr erwirbt die junge Familie zentrumsnah eine Villa in der Westendstraße 54, heute Reinhold-Frank-Straße. Zwei Jahre später kommt Tochter Anita zur Welt.

Übersiedlung nach Berlin

Abb. 18: Rheinhafen in Karlsruhe: Feierliche Eröffnung am 27. Mai 1902. // Bild: Kuno Mueller – Weltrundschau zu Reclams Universum 1902; CC0 gemeinfrei

Der Holzhandel floriert. Die H. Fuchs und Söhne GmbH produziert trotz aller Turbulenzen in der Weimarer Zeit auf konstant hohem Niveau im Karlsruher Rheinhafen auf 46.000 Quadratmetern Gewerbefläche. Im Karlsruher Rheinhafen sah das Unternehmen schon sehr früh ein Schlüsselelement, um kräftig zu expandieren. So pachteten H. Fuchs und Söhne bereits um die Jahrhundertwende ein Areal von etwa 35.000 qm (Uferstraße/Hansastraße; hier waren Säge- und Hobelwerk, später auch die Parkettproduktion untergebracht) und zwei kleinere Flächen von 6.000 qm (Hochbahnstraße) und 5.000 qm (Hansastraße) von der Stadt Karlsruhe an. 1923 können die Grundstücke dann auch käuflich erworben werden.

Der Vertrieb umfasst ganz Deutschland, wird sogar allmählich international. Im Jahr 1922 wird dazu eine rechtlich eigenständige Außenhandelsgesellschaft als Tochtergesellschaft der H. Fuchs und Söhne GmbH gegründet, Alleiniger Geschäftsführer wird, begleitend zu seiner Geschäftsführeraufgabe bei der Muttergesellschaft, Gottfried Fuchs. Seine Auslandserfahrung und seine Sprachkenntnisse prädestinieren ihn für diese Aufgabe.

In Karlsruhe gehören die Holz-Füchse mittlerweile zur oberen Gesellschaftsschicht. Gottfried Fuchs wird in späteren Rückschauen gelegentlich als „erster Fußball-Millionär“ bezeichnet, was jedoch nur in Verbindung mit dem Holzhandel einen Sinn ergibt. In jedem Fall kann er es sich 1927 problemlos leisten, bei seinem früheren Sturmkollegen Julius Hirsch bzw. dessen Firma, der Deutschen Signalflaggenfabrik GmbH, als Teilhaber einzusteigen, um die in Turbulenzen geratene Firma zu stabilisieren. Doch das ist auch schon eine der letzten wichtigen Handlungen von Gottfried Fuchs in Karlsruhe.

Abb. 19: Gründung der Außenhandelsgesellschaft im Jahre 1922 mit Gottfried Fuchs als alleinigem Geschäftsführer. // Bild: „Karlsruher Zeitung“, 30.10.1922 – Badische Landesbibliothek; CC BY-SA 4.0

Ende 1928 zieht die Familie nach Berlin. Offizieller Anlass ist die Verlegung der Außenhandelsgesellschaft der H. Fuchs und Söhne GmbH nach Berlin, deren alleiniger Geschäftsführer Gottfried Fuchs ist. Doch eigentlich, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, sei der Familie Fuchs Karlsruhe „zu provinziell“ geworden. 1931 stirbt dann auch noch das Familienoberhaupt Gustav Fuchs, was die Loslösung von Karlsruhe weiter verstärkt.

In Berlin bringt Eugenia Fuchs Tochter Natalie zur Welt, Die Familie lebt gutbürgerlich im noblen Stadtteil Nikolassee zwischen Zehlendorf und Wannsee, wo sie auch Teil der jüdischen Gemeinde wird. Gottfried Fuchs‘ Alltag ist geprägt von Geschäftsreisen ins europäische Ausland, bei denen ihm sein perfektes Englisch eine große Hilfe ist. Gleichzeitig widmet er sich verstärkt seiner neuen sportlichen Leidenschaft, dem Tennissport. Der Tennisclub in Nikolassee wird ein zweites Zuhause. Es ist überdies ein wichtiger gesellschaftlicher Treffpunkt, um private und geschäftliche Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Am 29. März 1933, die Nazis sind seit zwei Monaten an der Macht, wird Fuchs Abteilungsvorstand im Tennisclub. Doch dieser Anachronismus ist nur von kurzer Dauer. Die Arisierung der Sportvereine erreicht auch bald die Tennisvereine. Unliebsame Mitglieder im Sinne der NS-Rassendoktrin werden aus den Vereinen gedrängt. 1935 muss Gottfried Fuchs den Tennisclub verlassen, der zwischenzeitlich einen Arierparagraphen in seine Satzung aufnimmt.

Fuchs merkt, dass die Luft für jüdische Deutsche zunehmend dünner wird. Aufgrund der Olympischen Spiele 1936 wahrt das NS-Regime noch ein wenig den Schein, doch Verdrängung und Ausgrenzung von Juden und Andersdenkenden im beruflichen wie im gesellschaftlichen Leben nehmen zu.

Fuchs gehört nicht zu den Juden, die glauben, dass sie und ihre Familien aufgrund historischer Verdienste als Soldat, als Nationalspieler, als Arbeitgeber oder als Spender für Sozialprojekte unangetastet bleiben.

Abb. 20: Am 23. September 1931 stirbt Gottfrieds Vater Gustav Fuchs. // Bild: „Badische Presse“, 26.09.1931 – Badische Landesbibliothek; CC BY-SA 4.0

1937 reift der Entschluss, Deutschland zu verlassen. Die tägliche Hetze im „Stürmer“, die zunehmenden Schikanen im Alltag, die Boykottaufrufe, die drohende „Arisierung“ des eigenen Unternehmens, die sich allmählich abzeichnet, oder auch das am 1. Dezember 1936 verabschiedete „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung“, das den NS-Machthabern einen recht freien Zugriff auf jüdisches Vermögen erlaubt: All das wird den Entschluss der Fuchs-Familie bestärkt haben, das eigene Land endgültig zu verlassen11.

Kein Asyl in der Schweiz

Familie Fuchs flüchtet zunächst in das schweizerische Engelberg, einen touristisch geprägten Wintersportort 25 Kilometer südlich des Vierwaldstädter Sees. Doch die Schweizer betreiben mittlerweile eine recht hartherzige Immigrationspolitik und gewähren auch den Fuchs kein Asyl. Es geht weiter nach Frankreich. Zunächst nach Paris, dann nach Saint-Cloud im Umland von Paris.

Abb. 21: Erster Exilort Engelberg in einer Postkartenansicht von 1895. // Bild: Photoglob Company in Zürich, Switzerland, and the Detroit Publishing Company in Michigan – Library of Congress, Washington D.C.; CC0 gemeinfrei

In Paris trifft Gottfried Fuchs im Herbst 1938 noch einmal Julius Hirsch, der dort seine Schwester Rosa und ihren Ehemann Louis Einstein besucht. Hirsch ist mittlerweile in Karlsruhe ziemlich isoliert und auch deklassiert. Seine Firma ging fünf Jahre zuvor in Konkurs. Im Anschluss eine Anstellung als Trainer zu finden erwies sich trotz prominenter Fürsprecher wie FIFA-Generalsekretär Ivo Schricker oder FIFA-Exekutivmitglied Peco Bauwens als unrealistisch. Eine Anstellung als Hilfslohnbuchhalter in einem jüdischen Unternehmen wurde mit der Arisierung des Betriebes hinfällig. Und sein Bemühen, als reisender Händler für den Lebensunterhalt seiner Familie zu sorgen, gestaltet sich schwierig bis unmöglich.

So sucht er verzweifelt – auch in Frankreich – nach einer Möglichkeit, eine neue Existenz zu gründen oder eine neue Arbeitsstelle zu finden. Doch Gottfried Fuchs kann Hirsch und seiner Familie nicht konkret helfen. Er hat selbst Mühe, seine Familie in Frankreich über Wasser zu halten. Zu dieser Begegnung schreibt Fuchs in seiner Nachkriegskorrespondenz mit dem Bundestrainer Sepp Herberger am 9. Juni 1966: „Ich komme nicht darüber hinweg, wie ich im Jahre 1939 [es war 1938, d. Autor], kurz vor dem Ausbruch des Krieges, dem lieben Juller Hirsch in Paris mit Wehmut im Herzen zum letzten Mal die Hand zum Abschied drückte, als er zu seiner Familie nach Karlsruhe zurückzukehren12 sich entschloss.“

In Karlsruhe beschäftigt H. Fuchs und Söhne 1937 noch immer 115 Arbeiter. Die Auftragslage ist gut. Nach einigen ruckeligen Jahren Anfang der Dreißigerjahre hat sich das Unternehmen stabilisiert. Anfang 1938 drängt das Badische Wirtschafts- und Finanzministerium massiv auf einen Verkauf an nichtjüdische Interessenten. Es geht um die Arisierung der Holzhandelsfirma. Zwei Interessenten kristallisieren sich heraus. Zum einen der aktuelle nicht-jüdische Betriebsleiter Adolf Schnitzler. Zum anderen Friedrich Schenck, Mehrheitsaktionär der Ferdinand Schenck AG in Maximiliansau/Pfalz.

Der Kaufpreis soll inklusive aller Warenbestände 1,594 Millionen RM betragen, was, wie in Arisierungsverfahren üblich, deutlich unter dem Marktwert liegt. Das Badische Wirtschafts- und Finanzministerium erteilt seine Genehmigung. Doch die Marktvereinigung Forst- und Holzwirtschaft und das Reichsforstamt legen ihr Veto ein, da sie mit dem Preis noch nicht einverstanden sind. Nach einer weiteren Verhandlungsrunde liegt dieser noch einmal weitere 238.000 RM niedriger bei 1,356 Millionen RM. Die alten Besitzer haben keine Chance zu intervenieren. Sie müssen den vereinbarten Verkaufserlös akzeptieren, der anschließend mit weiteren Gebühren und Steuern noch weiter geschmälert wird. Da auch Interessent Schenck noch gewisse Auflagen erfüllen muss, geht die Transaktion offiziell erst im Dezember 1939 über die Bühne.

Im Herbst 1938 werden parallel in badischen Zeitungen Gerüchte lanciert, dass die H. Fuchs und Söhne GmbH in der Vergangenheit viele Aufträge durch Schmiergelder an Land gezogen habe. Es riecht stark nach einer ex-post-Rechtfertigung für die vulgäre Inbesitznahme jüdischen Eigentums. So schreibt die „Badische Presse“ am 25. November 1938 unter der Überschrift „Trinkgelder oder Schmiergelder?“ über ein Verfahren vor der Großen Strafkammer in Karlsruhe. Angeklagt sind der 57jährige Schreinermeister K.W. und der 60jährige Werkmeister G.F., die in ihrer Funktion als „Abnahmebeamte für Holz“ zwischen 1926 und 1935 diverse Zuwendungen von der Firma H. Fuchs und Söhne erhalten haben sollen. Im Gegenzug hätten beide entsprechend wohlwollend bei Fuchs und Söhne Hölzer bestellt und bei Anlieferung abgenommen. Gleichzeitig werden Philipp Fuchs, dieser hat sich 14 Tage zuvor nach der Reichspogromnacht umgebracht, und der „ins Ausland geflüchtete“ Dr. Wilhelm Fuchs13 im Verfahren beschuldigt, Einkäufer auf Kundenseite systematisch mit Geldbeträgen zwischen 5 und 500 RM bestochen zu haben. Der Schlusssatz dieses selbstgerechten Artikels – wir befinden uns gerade mitten in der letzten Phase der Arisierungen – ist an Zynismus kaum zu überbieten:

„Sicherlich hätte der Prozess für den eigentlichen Angeklagten Philipp Fuchs, der noch wegen anderer betrügerischer Machenschaften angeklagt war, ein böses Ende genommen, wenn er sich nicht durch Tod dem Arm der irdischen Gerechtigkeit entzogen hätte.“

1939 bringt der Nürnberger Kicker-Verlag das Sammelalbum „Die deutschen Nationalspieler“ heraus, in dem knapp 400 Nationalspieler mit Bild angeführt sind. Es fehlen die Spieler Hirsch und Fuchs als hätte es sie nie im Nationaltrikot gegeben. Eine gewisse Damnatio-memoriae-Strategie (=„Verdammung des Andenkens“) wird erkennbar. Mit dieser Praxis versuchte man schon im alten Rom missliebige Personen aus den Chroniken und den Gedächtnissen zu streichen. Auch in einem Nachdruck des Albums im Jahr 1988 findet sich – wohl eher unbeabsichtigt – noch keine Korrektur dieses Eingriffs.

Über Frankreich, Großbritannien nach Kanada