Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

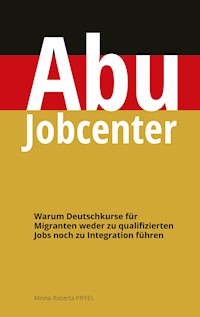

Die Praxis von Deutschkursen für Migranten: Katastrophale Deutschkenntnisse nach vielen Jahren des Aufenthaltes in Deutschland - Unfassbares Desinteresse und Ignoranz von Deutschkursteilnehmern - Desaströse Prüfungsergebnisse - Hasserfüllter Antisemitismus - Tief verwurzelte Homophobie - Erschreckend hohe Quoten von Verspätungen, Fehlzeiten und Krankenständen - Frustration und Machtlosigkeit von Sprachlehrern... Ein detailliertes Sachbuch über die tägliche Durchführungspraxis von Deutschkursen für Migranten von einer Sprachlehrerin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorweg

1. Integrations- und Deutschsprachkurse für Zuwanderer: Begriffe, Inhalte & Ziele

1.1 Kurszusammensetzungen

2. Die Datenlage

2.1 Daten zu den Integrationskursen: 2015 als Zäsur?

2.2 Spracherwerbs- und Prüfungserfolge? Wie viele Migranten aus welchen Herkunftsländern nach Geschlecht und Alter mit welchen Ergebnissen Prüfungen bestehen (B1 – A2 – A1)

2.3 BAMF-Statistiken zu den weiterführenden Sprachkursen des Niveaus B2

2.4 Anspruch auf Sprachförderung

2.5 Warum gibt das BAMF keine Quoten erfolgreich bestandener B2-Prüfungen bekannt?

2.6 Weitere Daten Berufssprachkurse: Nur zwei Drittel aller Migranten mit einer Teilnahmeberechtigung treten auch tatsächlich Kurse an

2.7 Generiert die Bundesrepublik Deutschland durch die aktuelle Organisation und Durchführung der Sprachausbildung von Migranten Fachkräfte?

2.8 Für Fans des „vom Ende her Denkens“ die düsteren Aussichten vorab: Daten der zu erwartenden Altersarmut von Migranten

2.9 Die tagtägliche Unterrichtsrealität

2.10 Die Lehrkräfte: Arbeitssituation und Entlohnung

3. Die Kursteilnehmer

3.1 „Wegen eines akuten gesundheitlichen problems besteht eine Indikation für das zuhausebleiben.“ Verspätungen, Krankenstände und Fehlzeiten

3.2 Verspätungen

3.3 Krankenstände

3.4 Die mitgebrachten und selbstgemachten Probleme: Verhaltensauffälligkeiten und Hinderungsgründe ohne Ende

3.5 Zwischen

halal

und

haram

: Die Auswirkungen religiöser Sozialisation auf das Unterrichts-, Lern- und Sozialverhalten von Kursteilnehmern

3.6 „Das nicht Islam…!“

3.7

Here I am now – entertain me!

Die passive Konsumentenhaltung der Kursteilnehmer

3.8 „Ich brauchen nicht wissen, was Hochzeit von Figaro…, ich nicht verheiratet.“ Katastrophale Allgemeinbildung, Desinteresse und Ignoranz der Kursteilnehmer

3.9 Antisemitismus

3.10 Homophobie

3.11 Fehlende Sanktionsmöglichkeiten: Alles geht. Jeder macht, was er will

3.12 „Ich keine Geld!“: Bedarf und Bedürftigkeit

3.13 Das Totschlagargument: So bequem lebt’s sich in der Opferrolle

3.14 Schüler? Kunden? Teilnehmer? Wie Begrifflichkeiten die tägliche Arbeit behindern und verklären

3.15 „Dieses Missverständnis lässt sich sicherlich schnell aufklären...“: Rassismusvorwürfe seitens der Kursteilnehmer gegenüber den Sprachdozenten

4. Exkurs: Deutschkurse während Corona

5. Bildungsträger und BAMF

5.1 Räumliche und technische Ausstattung

5.2 Bürokratie

5.3 Perspektiven

6. Anhang: Arbeitsproben und Leistungsnachweise von Kursteilnehmern

Anhang I: Schriftliche Lösungsvorschläge der Kursteilnehmer aus Prüfungstrainings B2

Anhang II: Transkriptionen mündlicher Leistungen der Kursteilnehmer aus Prüfungstrainings B2

Bibliografie & Literatur

„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“

Albert Camus

Vorweg

Ich habe leider schlechte Nachrichten. Denn um die Deutschsprachausbildung und die Sprachkenntnisse von Zuwanderern ist es in Deutschland leider gar nicht gut bestellt. Entgegen dem Schönreden des zuständigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), der (seinerzeitigen) langjährig verantwortlichen Integrationsstaatsministerin Anette Widmann-Mauz und der letzten Bundesregierung sind die Erfolge der staatlich organisierten Deutschsprachkurse – höflich ausgedrückt - äußerst überschaubar.

Woran liegt das?

Wird nicht alles getan, um Zugewanderten so schnell und so effektiv wie möglich Zugang zu Bildungsinhalten und - institutionen zu gewähren? Werden jährlich nicht Milliarden in Sprach- und Integrationskurse, in Sprachkurse speziell für Frauen und andere Ausbildungen investiert? Werden den Zuwanderern nicht sämtliche Kosten von Sprach- und Berufsausbildung(en) vollfinanziert, inklusive aller dazu notwendigen Lehr- und Hilfsmittel, Fahrtkosten und sonstige Hilfen? Werden Familien – insbesondere Frauen aus arabisch/muslimischen Ländern, die oft aufgrund ihrer Sozialisation für die Kinderbetreuung und das Häusliche zuständig und verantwortlich sind, nicht durch mannigfaltige pädagogische und soziale Betreuungsangebote unterstützt? All das und noch viel mehr geschieht. Und dennoch sind die Resultate – wie ich hier anhand vieler Beispiele und Daten zeigen werde – in den wesentlichen Belangen der Integration von Zugewanderten, nämlich Deutschsprachkenntnisse auf gutem bis hohem Niveau, soziale und interkulturelle Kompetenz bis hin zur Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze in den letzten sechs Jahren, vollkommen inakzeptabel, ja sogar peinlich. Jetzt werden viele von Ihnen vielleicht denken, ja, es gab ja auch die Coronakrise, die sicherlich ihren Teil zu dieser Misere beigetragen hat. Ich antwortete Ihnen: Ja, das ist richtig. Aber letzten Endes hat die Coronakrise nur die Auswirkungen dessen verstärkt, was vorher schon vorhanden war und sich als ungeeignet für eine erfolgreiche Sprachausbildung herausgestellt hat. In einem separaten Kapitel, Sprachunterricht unter Coronabedingungen, gehe ich ausführlich auf die besonderen Schwierigkeiten ein, die sich während des Online-Unterrichts (sog. Virtueller Klassenraum) während der beiden Lockdowns 2020-1 aufgetan haben.

Woran also liegt das?

Ich möchte wissen, woran es liegt, dass eine relativ große Anzahl Zugewanderter, die acht, zehn, zwölf oder mehr Jahre in Deutschland leben, kaum einen richtigen Satz auf Deutsch sprechen und/oder schreiben können. Ich möchte wissen, woran es liegt, dass in den letzten sechs Jahren jeder 2. Zuwanderer das B1-Sprachniveau nicht erreicht hat; bei vielen Kursteilnehmern trotz mehrfacher Versuche. Ich möchte weiterhin wissen, woran es liegt, dass die Erfolgsquoten der B2-Sprachprüfungen noch weiter unter den 50% der B1-Absolventen liegen und die Behörden darüber keinerlei Daten herausgeben. Ich möchte wissen, woran es liegt, dass Zuwanderer – unabhängig von Ihrer Herkunft – ausschließlich in ihren Communities leben, ohne Deutsch zu sprechen oder mit anderen Bürgern und Institutionen auf Deutsch zu kommunizieren. Ich muss meine Erfahrungen und Eindrücke der letzten fünf Jahre, in denen ich als Dozentin für Deutsch als Zweitsprache (ich selbst sehe mich eher als eine Art Deutschtrainerin) für Zugewanderte arbeite, leider so zusammenfassen:

Der Staat will Integration von Zugewanderten und heraus kommt seit vielen Jahren nur Segregation. Man will Gleichberechtigung schaffen, schafft aber alles andere als Gleichberechtigung. Man will altruistisch ein in Solidarität und Humanismus verbundenes Miteinander schaffen und schafft nicht nur parallel existierende Ghettostrukturen, sondern reale Gegengesellschaften, die sich mit jedem Tag und jedem staatlichen Handeln und der von Zugewanderten bewusst gewählten Isolierung mit Hilfe des Opferstatus weiter verfestigen. Man möchte Teilhabe schaffen und erreicht doch nur, dass Menschen niemals oder nur in äußerst beschränktem Rahmen teilhaben oder teilnehmen werden.

Dieses Buch ist ein Sachbuch. Es beschäftigt sich mit dem System der staatlichen Organisation von Deutschsprachkursen auf der einen und den soziokulturellen und (häufig) religiösen Hintergründen (insbesondere des Islams) der Sprachkursteilnehmer auf der anderen Seite. Ich meine damit nicht äußerliche Zeichen wie das Tragen eines Kopftuches, das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten hinlänglich diskutiert worden ist. Diese Diskussionen sind in der täglichen Praxis der Durchführung von Deutschsprachkursen aber nicht zielführend, da diese Kontroversen nichts Wesentliches oder gar Bahnbrechendes zu einer gelungenen Integration beigetragen hätten. Ganz im Gegenteil haben sie die Fronten zwischen der einen Seite und den Muslimas und Muslimen auf der anderen Seite verschärft und gesamtgesellschaftliche Gräben vertieft. Seit dem vergangenen Jahrhundert tragen türkische und andere Frauen ein Kopftuch in Deutschland. Sind sie deswegen besser oder schlechter integriert als zugewanderte Frauen aus dem vorderasiatischen und/oder arabisch und muslimischen Raum, die kein Kopftuch tragen? Haben sie deshalb mehr oder weniger Deutsch gelernt als Migrantinnen, die kein Kopftuch tragen? Wenn eine Russin ohne Kopftuch, die drei Kinder hat und seit neunzehn Jahren in Deutschland lebt, zusammen mit einer Libanesin mit Kopftuch, die ebenfalls drei Kinder hat und seit siebzehn, achtzehn oder neunzehn Jahren in Deutschland lebt, in meinem B2-Kurs auftaucht und beide keinen einzigen fehlerfreien Satz auf Deutsch sprechen oder schreiben können, lag es dann am Kopftuch? Die zielführendere Frage wäre eher: Wie ist es möglich, dass in einem bildungstechnisch ach so hoch entwickelten Industrieland wie der Bundesrepublik Deutschland zigtausende von Migranten seit vielen Jahren leben, ohne wirklich alltags- und arbeitstauglich (im Sinne der modernen Anforderungen des Arbeitsmarktes) Deutsch zu sprechen und zu schreiben? Es ist ebenfalls fraglich - wie oft behauptet und von meinen Kursteilnehmerinnen als „benachteiligend oder diskriminierend“ vorgetragen wird - ob eine gewisse Anzahl von Arbeitgebern Muslimas deswegen nicht in die engere Bewerberauswahl einbeziehen, weil diese ein Kopftuch tragen. In vielen Gesprächen mit Firmenchefs oder Personalverantwortlichen gaben diese mir gegenüber an, mit einem Kopftuch weder persönlich noch im Interesse der Firma ein Problem zu haben oder das Kopftuch als Hinderungsgrund der Einstellung zu sehen. Mit mangelhaften oder gar nicht vorhandenen Deutschkenntnissen dagegen schon.

Ähnliches gilt für Männer. Warum kommt ein 28-jähriger türkischstämmiger Mann, der hier geboren wurde, in meinen Abend-B2-Kurs, um Deutsch zu lernen? Wie kann so etwas sein?

Einige Antworten darauf gibt mein folgender Bericht über Deutschkurse für Migranten Sprachniveaus B1 & B 2 (Deutsch für den Beruf) der Jahre 2016 – 2022, also unmittelbar im Nachgang der sog. Flüchtlingskrise.

Den hier gemachten Beobachtungen und Erfahrungen liegen folgende Daten zugrunde:

Über 8.000 Unterrichtseinheiten (UE à 45 Minuten) eigene Unterrichtserfahrung bei insgesamt 6 privaten Bildungsträgern in einer deutschen Metropole im o.g. Zeitraum. Analyse der jeweiligen Abschlussprüfungen anhand der Prüfungsergebnisse und Erfolgsquoten. Unzählige Gespräche und Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen über deren Deutschkurse und Erlebnisse bzw. Eindrücke und Erfahrungen in den Kursen. Kenntnisse der internen Abläufe bei Bildungsträgern, Kommunikation und Kooperation mit der zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie den Jobcentern.

Darüber hinaus habe ich mir verschiedene Erstaufnahmeeinrichtungen, Flüchtlingsunterkünfte und Wohnungen angesehen, um einen tieferen Einblick in die Wohn- und Lebenssituation der Kursteilnehmer zu bekommen.

Untersucht wurden nicht nur Unterrichtsabläufe und - geschehen, Lernfortschritte, Lernerfolge und Erfolgsquoten bei Prüfungen, sondern auch das Sozial-, Kommunikations- und Lernverhalten der Kursteilnehmer während und außerhalb des Unterrichts. Außerdem kommen Probleme und Hindernisse zur Sprache, die vielfach kulturell begründet sind bzw. Sozialisationsgründe haben. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem Zusammenhang der Hindernisse und dem (Nicht-)Erlernen der deutschen Sprache. Diskutiert werden ebenso Systemfehler, die in der Organisation von Sprachkursen durch die Bildungsträger und Behörden, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Vorgaben des BAMF einen langfristigen Lernerfolg behindern oder sogar verhindern.

Ausgewertet wurden (nach telc-B2-Prüfungsrichtlinien und - kriterien) ca. 1.000 Briefe oder Mails, die die Teilnehmer während der Kurse und/oder zu Hause angefertigt haben sowie ca. 300 Prüfungstrainings Hören der vergangenen fünfeinhalb Jahre. Hinzu kommen etwa 100 Protokolle von Prüfungssimulationen für den Prüfungsteil Sprechen. All diese Datensätze liegen im Original vor. Aus Datenschutzgründen werden hier allerdings nur Prüfungsauszüge wiedergegeben. Bei Namensnennungen sind Vor- und Zunamen grundsätzlich geändert, abgekürzt und/oder gar nicht erwähnt.

Die aus den hier genannten Daten und Beobachtungen darstellten Sachverhalte inkl. Rückschlüssen, Meinungen der Verfasserin oder Entwicklungs- und Handlungsprognosen für die Zukunft resultieren aus den genannten Quellen und aus meinen Erfahrungen als Unterrichtende der vergangenen fünfeinhalb Jahre sowie den Berichten von Kolleginnen und Kollegen und Institutsleitungen. Sie sind weder politisch noch kulturell und/oder ideologisch motiviert. Die Verfasserin war nie Mitglied irgendeiner politischen Partei oder einer Religionsgemeinschaft. Sollten sich geneigte Leserinnen und Leser an einzelnen Formulierungen oder am Bezeichnen einzelner, situationstypischer Verhaltensweisen von Gruppen in ethnischen oder religiösen Zusammenhängen stören, so hat das rein gar nichts mit Vorurteilen, Verallgemeinerungen, Framing, Racial-Profiling, Diskriminierung oder gar Rassismus zu tun. Diese entsprechen weder meinem Denken noch bestimmen sie meine Arbeitsweise und Lehrauffassungen. Überhaupt glaube ich, dass man sich bei der Lösung der mannigfaltigen Problemstellungen der Sprachausbildung von Migranten und deren Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft in einem gefährlichen Teufelskreis bewegt, wenn man diese Problemstellungen mit ideologischen Grabenkämpfen – mit welcher Heftigkeit und aus welcher politischen Ecke auch immer – lösen will. Da staatliche Mittel und Möglichkeiten des Fremd- und Zweitsprachenerwerbs für Migranten immer mittel- und langfristig orientiert und aufgestellt sein müssen, hilft für zukünftige Prognosen, welche Migranten, wann, wie, auf welchem Niveau und für welche Qualifikation ausgebildet sein werden, eher die Mathematik mit ihrer guten alten Wahrscheinlichkeitsrechnung. Daher habe ich mich für mögliche Lösungsansätze auf der Grundlage bereits vorhandener Daten für annehmbare Prognosen eher mit der Frage beschäftigt, wann, in welchen Prozentsätzen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sprachliche Strukturen bei Migranten hergestellt sein könnten, die ihnen die Aufnahme qualifizierter Arbeit mit entsprechend mittleren oder sogar höheren Einkommen ermöglichen würden.

Auch habe ich in der aktuellen Genderdiskussion aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit des Textes und aus sprachästhetischen Gründen auf die Verwendung von Gendersternchen oder anderen Geschlechtsneutralisierungen sprachlicher Art verzichtet. Als Frau besteht in meinem Beruf ohnehin mit über 80% weiblicher Kollegen eine deutliche Geschlechtermehrheit, die hier gegenüber männlichen Kollegen weder sprachlich noch in irgendeiner anderen Hinsicht tendenziell verwendet oder gar missbraucht werden soll. Insofern stehe ich selbstverständlich mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes und des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes und möchte meine männlichen Kollegen hier weder fachlich, sprachlich noch in anderer Form benachteiligen oder diskriminieren.

Die Verfasserin hat neuere Sprachen sowie Erziehungswissenschaften für die Oberstufe allgemeinbildender Schulen studiert, lange Jahre als Selbstständige in der Wirtschaft gearbeitet und verfügt über die Ausbildereignung nach der Ausbildereignungsverordnung (AEVO).

Die so in den letzten fünfeinhalb Jahren gesammelten Daten führen zu folgenden Thesen bzw. Prognosen für den Erwerb der deutschen Sprache bei Zuwanderern, die dann zu vollziehende Integration in den Arbeitsmarkt sowie zu den Chancen einer allgemein als gelungen zu betrachtenden Integration von Migranten:

1.

Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen der staatlichen Durchführung von Deutschkursen für Migranten einerseits und den soziokulturellen Hintergründen der Kursteilnehmer andererseits, ist kein nachhaltiger und effizienter Spracherwerb für eine Mehrheit der Kursteilnehmer möglich. Die Hemmnisse und Fehler sind auf beiden Seiten systemisch. Die staatlichen Rahmenbedingungen, in denen die Sprachausbildung von Migranten organisiert wird, ist vielfach eher ideologisch motiviert, als daten- und/oder faktenbasiert.

2.

Die damit angedachte, einhergehende Integration in den deutschen Arbeitsmarkt findet nicht oder nur teilweise in den Arbeitsmarkt der Niedriglöhne und Geringqualifizierung statt. Viele Kursteilnehmer berichten, dass sie von den Sozialleistungen im Vergleich ihrer Lebenssituation in den Herkunftsländern „gut“ und/oder „sehr gut“ leben könnten und deshalb nicht sehr an der Aufnahme einer Arbeit interessiert sind. Ein Großteil der Kursteilnehmer arbeitet bereits während der Kurse nebenbei zusätzlich schwarz und will diese Geldquelle nach eigenen Angaben auch beibehalten. Hinzu kommt, dass die absolute Gewichtung des BAMF der weiterführenden Sprachkurse auf berufliche Aspekte zu einem gewissen Teil komplett an einem Teil der Zielgruppe vorbeigeht, die sich selbst aufgrund eigener soziokultureller und religiöser Prägungen gar nicht für den Arbeitsmarkt vorsieht. Zusätzlich behindert dieser absolute Fokus auf Berufsvokabular und die Berufswelt das Erlernen grundsätzlicher sprachlicher Strukturen und ist daher kontraproduktiv.

3.

Eine weitergehende Integration von Migranten in die staatliche Ordnung und die Systeme der Bundesrepublik Deutschland wird damit ebenfalls stark erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Wenn man den Spracherwerb in den Bildungsträgern nicht mit Angeboten öffentlicher und häuslicher sprachlicher und sozialer Weiterbetreuung kombiniert, wird die strikte Trennung zwischen privater – rein muttersprachlicher und herkunftssozialisierter Lebensweise - und dem sozialen Leben in Deutschland nicht aufgehoben werden können. Dies zeigen hunderte Erfahrungen von Unterrichtssituationen zu Wochenbeginn an Montagen, in denen die Wiederholung von Gelerntem des vergangenen Freitags zu blankem Entsetzen der Lehrkraft führt, weil bei den Kursteilnehmern buchstäblich alles Gelernte der Vorwoche weg ist. Insbesondere müssen Deutschsprachkurse viel stärker an praktische Lebens- und Arbeitssituationen angelehnt werden.

Dass zum Beispiel in einem 500-stündigen Berufssprachkurs B2 keine Betriebsbesichtigungen, einzelne Arbeitstage oder sogar einwöchige Betriebspraktika vorgesehen sind, ist geradezu unverantwortlich und gibt den Kursteilnehmern weder Einblick in die Arbeitswelt noch motiviert es sie, sich damit auseinanderzusetzen.

Innerhalb der jeweils diskutierten Problemfelder werde ich auf mögliche Alternativen und Perspektiven eingehen.

Last not least: Wie ich in meinem Kapitel Rassismusvorwürfe seitens der Kursteilnehmer gegenüber Lehrkräften zeigen werde, sind viele Kursteilnehmer dazu übergegangen, bei berechtigter Kritik ihres Lern- oder sonstigen Verhaltens die Lehrkraft als Rassisten oder Nazi zu bezeichnen und sich bei den Trägerleitungen und/oder direkt beim BAMF über diese Lehrkräfte zu beschweren (Ist mir selbst schon oft so ergangen). Das hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass Lehrkräfte vermehrt lernverhindernde Verhaltensweisen der Kursteilnehmer nicht mehr ansprechen und auch sonst negative und/oder auffällige Verhalten der Kursteilnehmer nicht mehr kritisieren. Kritik wird nur noch unter Kollegen, denen man vertraut und hinter vorgehaltener Hand geübt. Ein Grund für dieses Selbstanlegen eines Maulkorbes und dem Beitragen zu weiterer Tabuisierung liegt darin, dass Lehrkräfte, die diffamiert werden, weder von den Leitungen der Bildungsträger noch durch das BAMF aktiv und ausdrücklich geschützt werden. Ganz im Gegenteil müssen sie sich – oft im Rahmen eines „Qualitätsmanagements“ der Bildungsträger – für ihr Verhalten rechtfertigen und/oder Beschwerdesituationen in Gesprächen mit der Trägerleitung ausgiebig erläutern. Sehr selten bis nie sind in diesen Gesprächen auch die Kursteilnehmer dabei, die sich beschwert haben. Ich erwähne das deshalb, weil ich hier alle Daten, die in diesem Bericht genannt werden, durch Quellen nachvollziehbar und objektiv belege. Nun haben mich einige Gesprächspartner und auch Verantwortliche von Institutionen gebeten, hier bei Darstellung von Sachverhalten oder Unterrichtssituationen ihre Namen nicht zu nennen. Diesen Wunsch habe ich respektiert und diese Quellen in einigen, wenigen Fällen nicht exakt nachprüfbar genannt. Die Authentizität des Berichteten wird hiervon nicht berührt und von der Verfasserin verbürgt.

Danksagung

Ich danke meiner Familie, meinen Freunden und Kollegen für die große Geduld und Hilfe, die sie mir bei diesem Projekt geleistet haben. Mein herzlicher Dank gilt meinen vielen Kursteilnehmern, ohne die ich die hier niedergeschriebenen Erfahrungen niemals hätte machen können. Mögen sie irgendwann einmal in diesem Land ankommen.

Minna-Roberta Pryel

1. Integrations- und Deutschsprachkurse für Zuwanderer: Begriffe, Inhalte & Ziele

Definition, Inhalte & Ziele von Integrations- und anderen staatlich geförderten Deutschsprachkursen werden in gesetzlichen Rahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) festgelegt. Ein Integrationskurs besteht demnach:

„aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs. Der allgemeine Integrationskurs dauert 700 Unterrichtseinheiten (UE), je nach Ausrichtung des Kurses, der für Sie in Frage kommt, kann die Gesamtdauer auch bis zu 1.000 UE betragen.“1

Gemäß § 9 (1) der Integrationskursverordnung (IntV) sind Kursteilnehmer verpflichtet, 50% der Kursgebühren (Seit 01.01.2021 2,20 Euro pro Unterrichtseinheit)2 selbst zu leisten. Auf Antrag können sich Kursteilnehmer von diesen Kursgebühren befreien lassen, wenn sie Leistungen nach Sozialgesetzbuch II, XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Das Bundesamt kann diesen Teilnehmern zudem 50% des Kostensatzes erstatten, sofern sie innerhalb von 2 Jahren nach Ausstellung einer Teilnahmeberechtigung die erfolgreiche Kursteilnahme nachweisen (§9, Abs. 6 IntV).

Von den 700 Stunden eines Integrationskurses entfallen 600 Unterrichtseinheiten (UE à 45 Minuten) auf den sprachlichen Teil und 100 Unterrichtseinheiten auf den Orientierungskurs. Im Sprachkurs werden Themen des täglichen Lebens, wie etwa Arbeit und Beruf, Betreuung und Erziehung von Kindern, Medien und Mediennutzung, Wohnen u.a. behandelt. Dafür gibt es spezielles Lehrmaterial in Buchform mit teilweise digitalen Lehr- und Lernmöglichkeiten, die vom BAMF lizenziert sein müssen. Wird das Kursziel, der erfolgreiche Abschluss des Deutschtests für Zuwanderer (DTZ) mit Sprachzertifikat B1 nicht erreicht, kann ein Antrag auf einmalige (kostenlose) Wiederholung für 300 UE gestellt werden. Die erneute Prüfung ist dann ebenfalls kostenlos.3

Im sich dem Sprachkurs unmittelbar anschließenden Orientierungskurs geht es um die Vermittlung von Themen wie etwa deutsche Rechtsordnung, Geschichte und Kultur; Rechte und Pflichten in Deutschland, und Werte, „die in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichberechtigung von Frauen und Männern.“4 Auch hier gibt es einen abschließenden Test, der Leben in Deutschland (LID) heißt.

Hierbei taucht gleich ein großes Problem in zweierlei Hinsicht auf: Zum einen ist klar, dass man einer Mehrzahl der Kursteilnehmer, die aus patriarchalischen und streng religiös sozialisierten Strukturen kommen, kaum in 100 Unterrichtseinheiten die Bedeutung beispielsweise der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft nahebringen und/oder gar deutlich machen kann. Gleiches gilt für Themen wie demokratische Strukturen in Deutschland, Gewaltenteilung, Rechtssystem etc. Hinzu kommt, dass der Orientierungskurs von vielen Kursteilnehmern nicht wirklich ernst genommen wird und diese Kursteilnehmer höchstens zu 50 – 70% im Kurs anwesend sind. Hier zeigt sich in erschreckender Art und Weise, welche naiven und nicht realisierbaren Vorstellungen Bildungs- und Integrationstheoretiker in deutschen Behörden und in der Politik haben. Das Ganze erinnert an ein Kochrezept: Man nehme Hundertausende Menschen, die aus Herkunftsländern kommen, in denen Grundpfeiler moderner Demokratien wie etwa die Gewaltenteilung komplett unbekannt sind, trichtere ihnen haufenweise die Überlegenheit westlicher Demokratien und Kulturen ein und schon haben wir vollintegrierte, demokratisch denkende und handelnde Menschen. Ich habe regelmäßig Frauen in meinen Kursen, die im Alter von 12 oder 15 Jahren verheiratet wurden (eine 21-jährige Afghanin sagte einmal im Unterricht, sie hätte ihren Mann „schon mit 9 geliebt“), zwischen drei und fünf Kindern haben, seit mindestens 10 Jahren in Deutschland sind und keinen einzigen Satz auf Deutsch fehlerfrei sprechen oder schreiben können. Sie müssten einmal in die Augen dieser Frauen sehen, wenn ich mit dem Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau ankomme. Da sehen mich dann zwei gigantisch große schwarze Löcher an, aus denen Haufenweise Fragezeichen quellen; diese Frauen gehen im nächsten Moment sofort ans Handy und verlassen fluchtartig den Raum, wenn ihr Ehemann am Telefon ist. Diese Frauen denken, ich sei verrückt. Spätestens hier zeigen sich die „Erfolge“ von Integrationspolitik und Sprachausbildung von Migranten der letzten Jahrzehnte in ihren ganzen Ausmaßen. Wir glauben tatsächlich, dass wir vollsozialisierte Menschen aus archaischen Strukturen in 100 Stunden Deutschunterricht zu bekennenden Mitgliedern und Anhängern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung machen können und wundern uns dann und sind enttäuscht, wenn die das nicht sofort richtig nice finden und unserer unabhängigen Rechtsprechung die Scharia und ihre eigenen „Friedensrichter“ vorziehen. Ein solche Hybris hat beinahe etwas Neo-Kolonialistisches. Für eine erfolgreiche Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft muss in Deutschland in ganz anderen Dimensionen gedacht werden. Zeitlich, inhaltlich und vor allem ganzheitlich. Wenn wir Integration nur in Kategorien von Deutschkursen, Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel begreifen, werden wir keinen Erfolg haben. Nun können Kritiker auf die 20 Milliarden Kosten verweisen, die der Bund jährlich für Integrationsaufwendungen einplant. Sie könnten sich ebenfalls auf plakative Sprüche wie etwa „Wenn die schon hier sind, müssen sie auch unsere Lebensweise und unser System akzeptieren…“, die ich jeden Tag zigmal höre und lese, berufen und dort stehenbleiben und abwarten. Nur wie diese Akzeptanz herbeigeführt und dann praktisch umgesetzt und gelebt werden soll, sagt keiner,bzw. werden jene, die realitätsnahe Vorschläge machen, von der Politik ignoriert und zum Teil ausgegrenzt.

Zum anderen ist der LID-Test ein Multiple-Choice-Test, der aus insgesamt 310 Fragen besteht (300 zu Deutschland und 10 Fragen zu dem Bundesland, in dem der Integrations- und Orientierungskurs stattfindet). Er ist im Internet frei abrufbar. Aus diesen 310 Fragen werden 33 geprüft. Zum Bestehen des 60-minütigen LID-Tests müssen mindestens 17 von 33 Fragen richtig beantwortet werden. Die Prüflinge bekommen dazu Fragen gestellt, zu denen sie jeweils 4 Antwortmöglichkeiten haben, von denen wiederum nur eine richtig ist. Der Test darf beliebig oft wiederholt werden.5 Ich gebe kurz ein Beispiel wieder:

„Aufgabe 1 von 310

Bitte kreuzen Sie an. Es gibt nur eine richtige Antwort.

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil…

° hier Religionsfreiheit gilt.

° die Menschen Steuern zahlen.

° die Menschen das Wahlrecht haben.

° hier Meinungsfreiheit gilt.“

6

Meine Erfahrungen und die aller Kursleiter zeigen, dass diese 310 Fragen auswendig gelernt werden, ohne deren Inhalt und Bedeutung tatsächlich zu reflektieren. Die katastrophale Folge zeigt sich dann zu Beginn der sich an die B1-Kurse anschließenden B2-Kurse: 90 – 100% der Inhalte des Orientierungskurses sind vergessen oder nie wirklich verfügbar und gelernt gewesen (Siehe dazu mein Kapitel Desinteresse und Ignoranz der Kursteilnehmer). Wenn man weiter bedenkt, dass dieser Orientierungskurs samt Leben-in-Deutschland-Test und das B1-Sprachzertifikat u.a. Bedingungen für eine Einbürgerung in vielen Bundesländern und/oder generell in der Bundesrepublik Deutschland sind7, erkennt man schnell, wie niedrigschwellig die Voraussetzungen für eine Einbürgerung und die deutsche Staatsbürgerschaft sind. Ich habe einmal eine Syrerin in einem B2-Kurs gehabt, die bereits einmal durchgefallen war und kaum oder keine Bereitschaft zum Erlernen der deutschen Sprache zeigte. Sie tat kund, Lehrerin in einer Koranschule zu werden und daher brauche sie kein Deutsch zu lernen. Die Dame legte mir ihre Einbürgerungsurkunde zusammen mit einem schönen Pressefoto von ihr und dem damaligen Regierungschef des Bundeslandes vor, das bei einem Einbürgerungsbankett in der Staatskanzlei aufgenommen worden war. Bei allem Respekt vor dem Einbürgerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland scheint mir in diesem Fall – und in vielen anderen Fällen, die ich hier im Laufe des Buches diskutieren werde – sehr fraglich, ob diese Frau jemals in dieses Land integrierbar sein wird.

Ein Grund für die Erfolglosigkeit des Orientierungskurses liegt m.E. in seiner Organisation: Der Orientierungskurs schließt sich unmittelbar an den DTZ an. Das bedeutet, dass die Kursteilnehmer ihre Sprachprüfung gemacht haben, für die sie 600 Unterrichtseinheiten im Sprachkurs saßen. Die anschließenden 100 UE für den Orientierungskurs nehmen sie dann nicht mehr ernst und fehlen häufig. Erfahrungen zeigen, dass höchstens zwischen 50 – 70% der Kursteilnehmer zum Orientierungskurs erscheinen, weil die Fragen des LiD-Tests online sind und sie sie recht leicht ohne Kursbesuch auswendig lernen können. Da die Sprachprüfung bereits erfolgt ist, üben Kursleitende für diese 100 UE auch keinen Druck mehr auf die Teilnehmer aus, weil sie wissen, dass sie sowieso keine Sanktionsmöglichkeiten haben, um die Kursteilnehmer zu mehr Disziplin und zum regelmäßigen Kursbesuch zu bewegen. Diese 100 UE sind komplett verbranntes Steuergeld, werden aber – weil die Kursteilnehmer zu über 90% den LiD-Test „bestehen“ – vom BAMF und den Integrationsbeauftragten als großer Erfolg und als Integrationsleistung gewertet. Wenn diese „erfolgreichen“ Absolventen des LiD-Tests dann einige Monate (oder Jahre) später in den B2-Kursen erscheinen, wissen sie keinerlei relevante Daten und/oder Informationen aus den Orientierungskursen mehr. Aus diesem Grund sind die allermeisten Kollegen und ich auch zu dem Schluss gekommen, dass man den Orientierungskurs samt Test aufgeben sollte und gesellschaftliche, kulturelle und politische Entwicklungen der letzten 100 Jahre sowie das Grundwissen über Demokratie und Grundgesetz in Deutschland in den Integrationskurs integrieren und in der Sprachprüfung mit abfragen sollte. Ich wiederhole mich hier: Zu glauben, dass – wie sie im Orientierungskurs behandelt wird – die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland (und im weiteren Sinne die Werte der EU) in 100 UE vermittelt und von den Kursteilnehmern aufgenommen werden – ist nicht nur naiv, sondern geradezu abenteuerlich.

Deutschsprachkurse für Zuwanderer finden in Deutschland nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen statt. Dieser „befasst sich mit der Beurteilung von Fortschritten in den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel ist, die verschiedenen europäischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Maßstab für den Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen.“8 Der GER umfasst 6 Niveaustufen, deren Inhalte ich hier zu Ihrem besseren Verständnis und zur Beurteilung der Textproben und Sprechleistungen von Kursteilnehmern, die ich im Anhang aufgeführt habe, gemäß GER-Webseite nenne:

Die Niveaustufen des GER

Die grundlegenden Level sind:

A: Elementare Sprachverwendung

B: Selbstständige Sprachverwendung

C: Kompetente Sprachverwendung

Diese sind nochmals in insgesamt 6 Stufen des Sprachniveaus unterteilt:

A1 – Anfänger

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

A2 – Grundlegende Kenntnisse

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

B2 – Selbständige Sprachverwendung

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse

Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

Ein Schwerpunkt meines Textes wird sich auf das GER-Level B2 (Berufssprachkurse) beziehen.

1.1 Kurszusammensetzungen

Wenn sich Migranten zu einem Integrationskurs anmelden möchten, müssen sie gemäß §11(2) Integrationskursverordnung bei dem Bildungsträger einen Einstufungstest machen.9 Dieser Einstufungstest soll ermitteln, wie der Stand ihrer Deutschkenntnisse ist und in welchem Stadium des Integrationskurses (Modul) sie am Kurs teilnehmen. In dem Trägerrundschreiben 02/21 des BAMF vom Februar 2021 an die Bildungsträger werden auch die Standards für digital durchzuführende Einstufungstests definiert.10

Die nächstweiterführende Stufe des GER ist dann B2. Sie ist inhaltlich stark auf Berufswelten und den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes ausgerichtet. So stellt die Konzeption für B2-Berufssprachkurse des BAMF in den Allgemeinen Informationen zum Sprachniveau B2 fest, dass „bspw. für die Berufe in der Alten- und Krankenpflege Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe B2 des GER verlangt“ werden. Und: „Die Fachwelt ist sich allerdings darüber einig, dass Deutschkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 unabhängig von der jeweiligen Branche sowohl für die Aufnahme einer qualifizierten Tätigkeit als auch einer Berufsausbildung notwendig sind.“11 Warum dann B2-Berufssprachkurse trotz dieser Einigkeit der Fachwelt und aller Personalabteilungen von Unternehmen nicht für alle Migranten verpflichtend sind, erschließt sich dem interessierten Beobachter leider nicht. Wollen Zuwanderer einen weiterführenden Berufssprachkurs B2 belegen, regelt die Deutschsprachförderverordnung – DeuFöv – Näheres. Die Kursteilnehmer eines Berufssprachkurses müssen ein B1-Sprachzertifikat vorlegen, das nicht älter als 6 Monate ist.12 Ist das B1-Sprachzertifikat älter, müssen sich auch diese Kursteilnehmer einem Einstufungstest unterziehen.

Bei vielen Bildungsträgern sind aber weder die personelle noch die räumliche Situation dergestalt, dass Einstufungstests valide durchgeführt werden könnten. Denn es herrscht bei der Mehrzahl der Bildungsträger ein teilweise erheblicher Personal- und Raummangel, bzw. sind die Räume wenig oder gar nicht geeignet, einen Einstufungstest unter Testbedingungen durchzuführen. In aller Regel werden die zukünftigen Kursteilnehmer in die Kopierräume, Pausenräume der freiberuflichen Dozenten und angestellten Lehrkräfte, kleine Küchen, ja selbst in die Verwaltungsbüros gesetzt, fast ausschließlich ohne Aufsicht, um ihre Einstufungstests zu machen. Unter solchen Bedingungen können fast nie ein halbwegs objektives Leistungsbild und ein einigermaßen zutreffender Stand der Deutschkenntnisse ermittelt werden. Die zu Testenden sitzen dort in Räumen, die den Lehrkräften, dem Verwaltungspersonal und manchmal auch etwaigen neuen Teilnehmern, die sich anmelden möchten, während der Einstufungstests zugänglich sind. Die Probanden benutzen ihr Smartphone für die Lösung der Testfragen und ich habe es mehrfach persönlich erlebt, dass sie mich nach Lösungen und/oder Hilfestellungen gefragt haben, wenn ich etwa Kopien anfertigen oder einfach nur 5 Minuten Pause machen wollte. Unter solchen Bedingungen kann natürlich kein objektiv zutreffender Sprachkenntnisstand ermittelt werden. Von einem Anspruch herkömmlicher Testkriterien ganz zu schweigen. Dennoch dienen die Testergebnisse dann der Einstufung in die jeweiligen Kursmodule und die späteren Kurszusammensetzungen. Das hat massive (negative) Konsequenzen auf die späteren Kurse, da so Kursteilnehmer in Kurse gesteckt werden, die dort vom Leistungs- und Kenntnisstand keinesfalls hingehören. Das ist ein großes Problem in allen Niveaustufen von A1 – B2 und wird von allen Dozenten aller Sprachschulen kritisiert. In unzähligen Fällen kamen und kommen Kolleginnen und Kollegen zu mir und berichten, dass in ihren Integrationskursen in den A2-Modulen Teilnehmer sitzen, die das lateinische Alphabet nicht beherrschen, von Verbformen im Präsens und Perfekt und deren Bildungen gar nicht erst zu reden. Diese Kursteilnehmer haben nicht die geringste Chance, das Kursziel zu erreichen und müssten sofort aus dem Kurs entfernt werden. Das passiert aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen der Bildungsträger nicht. Mit gravierenden Folgen: Das Verbleiben dieser Teilnehmer in den Kursen, denen sie nicht gewachsen sind, belastet den Kurs von Anfang an in dreifacher Hinsicht:

1. Frustriert es diese Teilnehmer, die dann glauben, niemals Deutsch lernen zu können,

2. Frustriert es die übrigen Teilnehmer, die meinen, nicht genug zu lernen und dies auch häufig kritisieren

und 3. wird der Dozentin/dem oder den Dozenten das Unterrichten und das Erreichen der Kursziele von Beginn an sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht.

Das Ganze hat natürlich auch noch eine finanzielle Komponente, denn diese Teilnehmer werden ja den Kurs wiederholen müssen; weiterhin kosten derlei Falscheinstufungen Zeit und Steuergeld und nehmen anderen in den folgenden Kursen Plätze weg. In jedem meiner B2-Kurse (und ich meine ohne Übertreibung in wirklich jedem) hatte und habe ich mindestens 4 – 6 Teilnehmer, die zwar die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt haben, an einem B2-Kurs teilnehmen zu dürfen (B1-Zertifikat, das nicht als 6 Monate ist, ist oder eben „erfolgreicher“ Einstufungstest), aber erkennbar nicht auf B1-Niveau sind, sondern bestenfalls auf dem Niveau A1 – A2. Dazu muss man natürlich sagen, dass es vollkommener Unsinn ist, einen Kursteilnehmer, dessen B1-Zertifikat wesentlich älter als 6 Monate (und teilweise mehrere Jahre alt) ist, nach einem Einstufungstest, der niemals Testkriterien entspricht, zu einem B2-Kurs zuzulassen. U. a. aus diesem Grund haben wir viele Migranten, die schon ewig in Deutschland leben und trotzdem sehr schlecht Deutsch sprechen, in den Kursen. Nicht nur, aber auch deshalb müssen meines Erachtens sämtliche B2-Kurse verpflichtend für Zugewanderte sein, und zwar in einem sehr engen Zeitfenster von maximal 6 Wochen, nachdem sie ihr B1-Sprachzertifikat erfolgreich erworben haben. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Berichts immer wieder darauf zurückkommen.

In der momentanen Praxis haben Dozentinnen und Dozenten zu Kursbeginn eines B2-Kurses genau zwei Möglichkeiten: Entweder sie nehmen sich wochenlang Zeit für die Wiederholung dessen, was eigentlich als bekannt vorausgesetzt werden müsste, was automatisch zu einer Behinderung derer führt, die diese Voraussetzungen erfüllen und außerdem das Erreichen des Kurszieles gefährdet. Oder sie steigen sofort in den B2-Stoff ein, was für die Teilnehmer, die höchstens A2 sind, nicht schaffbar ist. In beiden Fällen kommt es zu entsprechend hohen Durchfallquoten. Ich werde das im Anhang sehr detailliert in Form von Gegenüberstellungen von schriftlichen und anderen Leistungen der Kursteilnehmer zeigen.

Die Einstufungs- und Kurszuweisungspraxis, bei der die Kurse ausschließlich durch das Verwaltungspersonal der Bildungsträger zusammengesetzt werden, gibt den späteren Kursleitern keinerlei Möglichkeit der Mitsprache und stellt einen wesentlichen Faktor dar, weshalb so viele Kursteilnehmer das Kursziel nicht erreichen und die Prüfung nicht bestehen. Wenn der Kurs einmal zusammengesetzt ist, ist das Verwaltungspersonal bis auf Verwaltungstätigkeiten „raus“ und die Kursleiter übernehmen ab da zu 100%. Sie haben danach keine Möglichkeit mehr, Kursteilnehmer, die deutlich erkennbar chancenlos sind oder wären, aus dem Kurs zu bekommen. Das gilt auch für Kursteilnehmer, die von Anfang an verhaltensauffällig sind oder kaum oder gar keine Lernbereitschaft zeigen. Auch hierzu werde ich in diesem Text viele Beispiele anführen. Es wäre für alle Beteiligten, die Bildungsträger und natürlich auch für die Steuerzahler von elementarer Bedeutung, wenn Kursleiter über die Kurszusammensetzungen mitentscheiden und die zukünftigen Kursteilnehmer vorher eventuell selbst einstufen könnten. Das wäre anfangs natürlich ein verwaltungstechnischer und finanzieller Mehraufwand, würde sich aber kurzfristig sehr schnell lohnen, da viel mehr Kursteilnehmer das Kursziel erreichen würden.

Ein weiteres erhebliches Problem bei der Durchführung von Integrationskursen besteht darin, dass diese modular durchgeführt werden. Das heißt, dass Inhalte immer in einem 100-stündigen (UE à 45 Minuten) Modul unterrichtet werden, im Integrationskurs also 6 Module mit dann 600 Unterrichtseinheiten. Zu Beginn eines jeden neuen Moduls können dann aber neue Kursteilnehmer dem Kurs beitreten, je nachdem, wie sie durch den Einstufungstest eingestuft worden sind. So gibt es niemals eine feste Kursgruppe, die von Beginn bis Ende des Kurses zusammen ist. Dadurch kann nur sehr schwer ein Team entstehen und den Kursteilnehmern Zusammenarbeit nahegebracht werden. Außerdem entsteht in diesem System ein erheblicher zeitlicher und fachlicher Mehraufwand für den Kursleiter.

1https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/InhaltAblauf/inhaltablauf-node.html

2 Anlage 1 zum Trägerrundschreiben Integrationskurse des BAMF. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskur-se/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2020/traegerrundschreiben-20201210-23-anl-1.pdf?__blob=publicationFile&v=2

3https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/InhaltAblauf/inhaltablauf- node.html

4 Ebd.

5https://www.lebenindeutschland.eu/test

6http://oet.bamf.de/pls/oetut/f?p=534:30:0::NO:::

7https://einbuergerung.hamburg.de/voraussetzungen/

8https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/index.phpDie hier auf den folgenden Seiten genannten Niveaustufen des GER sind wörtlich dieser Seite entnommen.

9https://www.gesetze-im-internet.de/intv/__11.html

10https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskur-se/Kurstraeger/Traegerrundschreiben/Anlagen/2021/traegerrundschreiben-20210208-02-anla-ge1.pdf;jsessionid=989452866014262EB11B2C78BD3ADE50.internet541?__blob=publicationFile&v=8

11https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Konzepte/kurskonzept-b2.pdf?__blob=publicationFile&v=13, S. 6

12https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Rechtsgrundlagen/vo-berufsbezogene-deutschsprachfoerde-rung.pdf;jsessionid=78A6C2BB480EAA5CC7871CEE366B012F.internet542?__blob=publicationFile&v=11

2. Die Datenlage

2.1 Daten und Zahlen zu den Integrationskursen: 2015 als Zäsur?

Bevor ich hier an einem konkreten Beispiel der Zusammensetzung eines Berufssprachkurses die daraus resultierenden Herausforderungen an die Kursleiter und Probleme und Wahrscheinlichkeiten des Bestehens der Sprachprüfung aufzeige, möchte ich die offizielle (soweit vorhandene) Datenlage der bestandenen B1- & B2-Prüfungen sowie die Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Migranten im Zeitraum 2016 – 2021 diskutieren.

Zunächst zu den Quoten des Bestehens von Integrationskursen, die mit dem Deutschtest für Zuwanderer (DTZ), mit Sprachniveau B1 – A2/1 abschließen. Diese Quoten werden vom BAMF veröffentlicht und sind für jedermann auf der Webseite des Bundesamtes abruf- und einsehbar. Zunächst gibt das BAMF an, dass in diesem Sprachtest die Sprachniveaus B1 oder A2 einheitlich in einem Test nachgewiesen werden können. Der Deutschtest für Zuwanderer ist also eine skalierte Prüfung. Es erläutert weiterhin, dass ab dem 1. Quartal des Berichtsjahres 2018 die Erfassung der Prüfungsergebnisse dieser Prüfung geändert wurde. Seitdem „ersetzt die personenbezogene Kennzahl Sprachniveau Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) die bisher ausgewiesene testbezogene Kennzahl der Teilnahmen am Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ). Bei mehrfachen Teilnahmen am DTZ-Test wird das jeweils höchste erreichte Sprachniveau je Teilnehmenden ausgewiesen.“13 Diese Änderung der Datenerfassung und - auswertung verwässert leider die statistischen Aussagen und ihre möglichen Interpretationen. Denn man weiß seit 2018 nicht mehr, wie viele der in der Statistik enthaltenen erfolgreichen B1- oder A2-Prüfungen durch ein- oder mehrmaliges Wiederholen entstanden sind. Das heißt, dass die Erfolgsquoten dadurch künstlich erhöht wurden. Zwar werden Teilnehmer, die den Test wiederholt haben, in absoluten und prozentualen Zahlen für das jeweilige Berichtsjahr angegeben, aber eben nicht, wie oft und mit welchem Ergebnis sie den DTZ gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle den Statistikern des BAMF wirklich nichts unterstellen. Allerdings wäre eine separate Erfassung von Kursteilnehmern, die wiederholt haben, und der Häufigkeit ihrer Testwiederholungen für eine exaktere Datenanalyse hilfreich gewesen.

Sieht man sich nun die Zahlen genauer an, so scheint ab 2015 eine Zäsur stattgefunden zu haben:

Während zwischen 2012 und 2015 das prozentuale Erreichen des Sprachniveaus B1 im DTZ eines Berichtsjahres stetig anstieg (2012: 66,2%; 2013: 68%; 2014: 69,6%; 2015: 69,9%; Gesamtentwicklung: +3,7%-Punkte), sank diese Quote von 2015 bis 2019 von 69,9% im Jahr 2015 (2016: 66,9%; 2017: 58,6%; 2018: 52%) auf 50,6% 2019. Das entspricht einem prozentualen Rückgang um 19,3%-Punkte.

Die Entwicklung derjenigen Prüfungsergebnisse, die das Sprachniveau B1 verpassten, aber A2 erreichten, verlief weit weniger spektakulär. Zwischen 2012 und 2015 lag die Zahl des erreichten A2-Niveaus relativ konstant und sank leicht von 25,9 % in 2012 auf 22,9% in 2015. Dieses Absinken scheint plausibel, wenn man bei steigenden B1-Quoten entsprechend niedrigere A2-Quoten in einem Probandenjahrgang erwarten kann, auch wenn man sie in höheren %-Sprüngen hätte annehmen können. Ab 2015 steigen die A2-Niveauquoten bis 2017 zwar von 22,9% in 2015 auf 31,8% an (2016: 25,5%), stagnieren dann aber von 2017 bis 2019: 31,8% 2017; 32,9% 2018 & 31,5% 2019. Das ist zumindest interessant. Man würde nämlich korrelativ zum starken Absinken der B1-Erfolgsquote von 19,3%-Punkten im gleichen Zeitraum eine entsprechend steigende A2-Quote annehmen. Diese steigt aber nur um 8,6%-Punkte.14

Dass ab dem Jahr 2015 eine Trendwende zum Negativen eingetreten zu sein scheint, zeigt sich ebenso in den Daten der Testergebnisse des Erfassungszeitraums 2012 – 2019, die unter A2-Niveau (=A1; also absolutes Sprachanfangsniveau) liegen. Während sie zwischen 2012 und 2015 fast konstant sind (7,9% in 2012; 7,8% 2013; 7,5% 2014 und 7,3% in 2015) steigen sie danach kontinuierlich an (7,5% 2016; 9,6% 2017; 15,1% 2018 und 17,9% 2019)15 In allen Bereichen beginnt die Verschlechterung der Ergebnisse mit dem Berichtszeitraum 2017. Die zeitliche Verzögerung zum Jahr 2015 mag am exponentiellen Zuzug von Migranten aus Syrien, Afghanistan und Ländern des Nahen Ostens im Herbst 2015 liegen. Sie haben erst im Laufe der Jahre 2016/2017 Integrationskurse besucht. Durch deren Dauer von bis zu einem Jahr wirken sich die Abwärtstrends statistisch erst 2017 aus.

Noch drastischer wird diese Entwicklung, schaut man sich die Zahlen der Kursteilnehmer an, die den Test wiederholt haben, in dem genannten Statistikzeitraum an. Zwischen 2012 und 2016 liegt die Zahl derer, die ein weiteres Mal oder mehrmals das Sprachniveau B1 in einem DTZ angestrebt und dann erreicht haben, beinahe unverändert bei „nur“ ca. 34% (34,6% 2012; 34,2% 2013; 33,3% 2014; 34,2% 2015 und 33,3% im Jahr 2016). Ab 2017 sinkt diese Quote bemerkenswert von 27,7% in 2017 (29% 2018) auf 24,6% im Jahr 2019. Hier also eine Verschlechterung der Ergebnisse von knapp 10%-Punkten. Auch die Werte für das erfolgreiche Erreichen des Niveaus A2 bzw. das Fallen unter A2 bestätigen bei Absolventen, die den DTZ wiederholten, den Negativtrend: Ab 2017 fällt die Quote des erreichten A2-Sprachniveaus von 52,2% 2017 auf 41,4% 2019 und entspricht mit einem Minus von 10,8%-Punkten in etwa der Verschlechterung der Testergebnisse bei Wiederholern, die das Sprachniveau B1 erreicht haben. Diese Verschlechterungen schlagen sich dann entsprechend im Anstieg der Quoten für Wiederholer nieder, die (nur) das Niveau unter A2 erreicht haben: Von 20,1% 2017 stieg ihre Zahl über 26,7% 2018 auf 34% im Jahr 2019 an.16

Zu konstatieren ist zunächst einmal die Tatsache, dass nur etwa jeder zweite den DTZ mit dem Sprachzertifikat B1 abschließt. Würde man hierbei nur den ersten Prüfungsversuch werten, lägen diese Quoten noch (weit) darunter. Zu erheblich schlechteren Erfolgsquoten beim Erreichen des Sprachniveaus B1 kommt eine hochinteressante Studie aus dem Jahr 2019 (Cindark et al. 2019). Sie untersuchte in 2 Erhebungswellen (Vgl. dazu auch Hünlich et al. 2018) das Niveau der mündlichen Sprachkompetenz von Migranten, die einen Integrationskurs besucht hatten, im Zusammenhang mit deren Herkunft, Schulbildung, Alter, Arbeitserfahrung im Herkunftsland und der Anzahl von Kursabbrüchen. Anhand von Tonbandaufzeichnungen der Sprechkompetenz der Kursteilnehmer und deren Bewertung nach GER-Kriterien bestanden demnach nur rund 7% die Tests auf dem Niveau B1. Unter den Kursteilnehmern der von den Autoren untersuchten Kurse stellten sie eine große Heterogenität der Teilnehmer hinsichtlich der o.g. Faktoren fest und unterteilten diese Kursteilnehmer in fünf Gruppen. In einer dieser Gruppen („Die Unterprivilegierten“: Alter ca. 30 mit sehr geringer Bildungs- und oft ohne Arbeitserfahrung; diese Gruppe bildete einen hohen Anteil Geflüchteter und Männer und war praktisch nicht mehrsprachig; 61% stammten aus dem Nahen Osten) war die Anzahl der Kursabbrüche besonders hoch. (58%). Die Autoren kommen zu dem Fazit, dass für diese Gruppe „eine schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt vorhersehbar“ sei.17 Die Autoren konnten einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Teilnehmergruppen und dem Niveau ihrer mündlichen Sprachfertigkeiten aufzeigen und konstatierten, dass die „Unterprivilegierten“ und eine weitere Gruppe am unwahrscheinlichsten das Sprachniveau A2 erreichen würden. Zur Frage, welche sozialen und sprachlichen Faktoren Einflüsse auf die mündlichen Leistungen am Ende eines Integrationskurses hätten, kommt die Studie zu dem interessanten Schluss: „Als Ergebnis dieser Analyse konnte festgehalten werden, dass Bildung, Alter sowie die Anzahl der Fremdsprachen einen hochsignifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass eine teilnehmende Person das Niveau „A2 oder besser“ erreicht.“18

Wie sieht es eigentlich mit den Kursaustritten, also der Quote der Teilnehmer, die einen Kurs beginnen, diesen aber nicht beenden, in den BAMF-Statistiken aus? Darüber informiert auf Basis eines Sonderdatenauszuges der Integrationsgeschäftsdatei (InGe) die BAMF-Kurzanalyse 07-2021 zu Integrationskursverläufen. Danach waren die Kursverläufe von „6.677 Allgemeinen Integrationskursen, die im Jahr 2018 begonnen haben und deren letzter Kursabschnitt spätestens Ende Dezember 2019 geendet hat“, untersucht worden. Es wurden Daten von 163.106 Integrationskursteilnehmenden zu Grunde gelegt.19 In verschiedenen Tabellen werden die Zu- und Abgänge von Kursteilnehmern über die gesamte Kurslaufzeit analysiert. Die Datenlage ist durchaus bemerkenswert: Die Zahlen zeigen, „dass im Schnitt die Hälfte der Integrationskursteilnehmenden den ursprünglichen Allgemeinen Integrationskurs vor Abschluss des Sprachkurses verlässt.“ (S. 6-7). 24% davon sind nach dem Verlassen des Kurses mindestens 9 Monate inaktiv (S. 8). Nach den langjährigen Erfahrungen all meiner Kolleginnen und Kollegen und meiner eigenen Erfahrungen nicht nur in Integrations- sondern auch in den B2-Berufssprachkursen, bedeutet eine mindestens 9-monatige Inaktivität konkret, dass die Kursteilnehmer nur in ihren Communities verbleiben und ausschließlich in ihren Muttersprachen kommunizieren. Nach neun Monaten sind aber sämtliche Deutschkenntnisse, ob nun von ihren grammatischen Strukturen oder auch vom Wortschatz her, komplett verloren gegangen. Es ist vollkommen klar, dass diese Kursteilnehmer quasi von Null (irgendwann einmal) neu beginnen müssen. Zeit- und Geldverlust bis dahin: Mindestens 2 – 12 Monate (je nachdem, wann aus dem Kurs ausgetreten worden ist), zuzüglich der Mindest-Inaktivität von neun Monaten. So erklärt sich u.a. – wie ich hier bereits an einigen Stellen und Beispielen zeigen konnte – die hohe Anzahl von Kursteilnehmern, die in Sprachkursen sitzen, fast kein Wort Deutsch sprechen und schreiben können, obwohl sie schon relativ bis sehr lange in Deutschland sind.

Ergänzend zu den Ergebnissen der o.g. Studie von Cindark et al. 2019 möchte ich diesbezüglich hier einige schriftliche Beispiele von B1-Kurswiederholern wiedergeben, die ca. 3 Wochen vor ihrer Wiederholungsprüfung standen und mit denen ich für die schriftliche Aufgabe entsprechende Prüfungsvorbereitungen gemacht habe.

Im Nachfolgenden also einige Leistungsstände von Kursteilnehmern eines Integrationskurses. Die Teilnehmer sind Wiederholer, haben also bereits eine Prüfung gemacht. Alle Texte im Original mit Fehlern. Aus Gründen des Datenschutzes und der Anonymität habe ich an dieser Stelle von den „Briefen“ keine Fotos gemacht, sondern die Texte hier reproduziert. Die Briefe sind im Original vorhanden. Die Aufgabenstellung habe ich selbst erarbeitet. Sie entspricht inhaltlich und formell den Richtlinien und Anforderungen des Sprachniveaus A2/B1. Die Kursteilnehmer haben für die Lösung der Aufgabe 30 Minuten Zeit.