22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der kleinen schottischen Stadt Stromness auf den Orkney Inseln lebt Paul, ein Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter. Als er von einem Design-Magazin einen obskuren, aber lukrativen Auftrag aus Norwegen erhält, begibt er sich auf eine Reise, die ihn an die Grenzen seiner Welt und weit darüber hinaus führt. Christian Krachts Roman aus dem Geiste einer radikalen Romantik erzählt eine faszinierende Geschichte vom Hier und vom Dort und katapultiert uns aus unserem Jetzt, aus unserer spätmodernen, leerlaufenden Zivilisation in eine gleißende, verspiegelte Landschaft der Literatur. Unser Leben: ein Traum.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Christian Kracht

Air

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christian Kracht

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christian Kracht

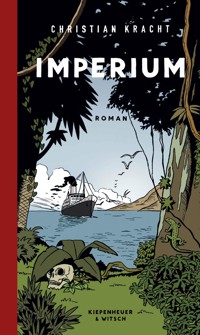

Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane »Faserland«, »1979«, »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten«, »Imperium«, »Die Toten« und »Eurotrash« sind in über 30 Sprachen übersetzt.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

In der kleinen schottischen Stadt Stromness auf den Orkney Inseln lebt Paul, ein Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter. Als er von einem Design-Magazin einen obskuren, aber lukrativen Auftrag aus Norwegen erhält, begibt er sich auf eine Reise, die ihn an die Grenzen seiner Welt und weit darüber hinaus führt.

Christian Krachts Roman aus dem Geiste einer radikalen Romantik erzählt eine faszinierende Geschichte vom Hier und vom Dort und katapultiert uns aus unserem Jetzt, aus unserer spätmodernen, leerlaufenden Zivilisation in eine gleißende, verspiegelte Landschaft der Literatur. Unser Leben: ein Traum.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Håkan Liljemärker

Covermotiv: © Odd Nerdrum, The Black Cloud, 1987, Oil on canvas

ISBN978-3-462-31320-8

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

VIII. Kapitel

IX. Kapitel

X. Kapitel

XI. Kapitel

XII. Kapitel

XIII. Kapitel

XIV. Kapitel

XV. Kapitel

XVI. Kapitel

XVII. Kapitel

Für Frauke und für Hope Elizabeth

I went out to the hazel wood,

Because a fire was in my head,

And cut and peeled a hazel wand,

And hooked a berry to a thread;

And when white moths were on the wing,

And moth-like stars were flickering out,

I dropped the berry in a stream

And caught a little silver trout.

When I had laid it on the floor

I went to blow the fire a-flame,

But something rustled on the floor,

And someone called me by my name:

It had become a glimmering girl

With apple blossom in her hair

Who called me by my name and ran

And faded through the brightening air.

Though I am old with wandering

Through hollow lands and hilly lands,

I will find out where she has gone,

And kiss her lips and take her hands;

And walk among long dappled grass,

And pluck till time and times are done,

The silver apples of the moon,

The golden apples of the sun.

William Butler Yeats – The Song of Wandering Aengus

I.

Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich. Es war eine Zeit, in der viele Dinge schnell erworben und dann wieder vergessen wurden. Es war ein großes, ruhiges Zimmer in einem kleinen Haus am Wasser, in der Hafenstadt Stromness, im frühen Herbst. Draußen, vor dem Fenster, schwebte ein Himmel ohne bestimmte Farbe über den schottischen Orkney Inseln, der mit hoch aufragenden Kumuluswolken zugedrängt war. Bald würden die oszillierenden Vorhänge aus grünem Licht am Himmel zu sehen sein, wenn die Wolken zur Nacht wegzogen. Stromness war ein weit im Norden an einem grauen Meer gelegener Ort, kalt und steinern und sauber.

Ein silbergrauer Laptop stand auf dem hell gebeizten Holztisch. Das Magazin Kūki lag am anderen Ende gestapelt, die Ecken der Hefte ordentlich im rechten Winkel zur Tischkante arrangiert. Das Magazin war auf Recyclingpapier gedruckt, das sich mit der Zeit durch die Luftfeuchtigkeit – denn das Haus in Stromness stand direkt an der Hafenbucht – leicht gewellt hatte.

Auf dem Umschlag des Magazins war, vom Glimmen des Laptops erhellt, eine irdene, umbrafarbene Schale zu sehen, in der drei Walnüsse und einige kleine, fast durchsichtige Muschelschalen ruhten. Auf einem Teller lag ein angebissenes Croissant. Unter dem Tisch standen ein paar dunkelgrüne, hochschaftige Gummistiefel. Die Wand dahinter, an der ein altes Schweizer Militärfahrrad lehnte, war aus hellgrauem Stein, dessen Unebenheiten, Rillen, Scharten und Pocken die Ruhe des Raumes unterstrichen, anstatt sie zu stören.

Über dem Fahrrad hing ein gerahmtes Ölgemälde an der Wand. Es zeigte den Zauberer Merlin und den Ritter Lancelot, gemalt vom Schotten James Archer am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Archers Name stand in schwarzen Lettern auf dem unteren Teil des mit goldener Farbe angestrichenen Holzrahmens.

Es war weder ein besonders eindrucksvolles Bild, noch war es von Archer besonders gut gemalt worden. Der Zauberer Merlin war in eine lange helle Kutte gekleidet, und eine weiße Kapuze bedeckte seinen Hinterkopf und verbarg auch sein Gesicht. Am Himmel waren die verglühende Abendsonne zu sehen und ein paar hingehuschte Wolken. Merlin schritt, Sandalen an den Füßen, selbstbewußt und emphatisch dem Ritter Lancelot auf dem Pfad voraus. Lancelot, der seltsam müde, phlegmatisch und versunken im Sattel eines ebenso müden schwarzen Pferdes saß und sich von Merlin den Weg hinüber ins Schattenreich weisen ließ, ritt dem Zauberer nach, links aus dem Bild hinaus.

Die spitz zitternden Schatten eines Bündels Schilfgräser, das drüben auf der Fensterbank aus einem Krug ragte, huschten unmerklich über die Gummistiefel, dann über ein weiteres paar Schuhe. Es waren an der Hacke aus- und heruntergetretene, einstmals hellbraune katalanische Sandalen, deren Sohlen sich im Zustand der endgültigen Auflösung befanden. Lederkrümel aus den Sandalen lagen bereits einige Zentimeter neben ihnen, auf dem nur teilweise glänzend polierten Betonfußboden.

Auf diesem lag, ebenfalls rechtwinklig zum Tisch ausgerichtet, ein schmutzig-weißer Schafwollteppich, der nicht gleichmäßig gebleicht, sondern an mehreren Stellen graubraun belassen worden war. In dessen Mitte saß eine einäugige Katze und sah zum Fenster hin. Die Krallen ihrer Pfoten hatten sich im Wollteppich verhakt. Die Katze zog abwechselnd die linke und rechte Pfote hoch, dadurch entstand ein leise reißendes Geräusch.

In der Ecke des Raumes, neben dem über den kleinen Hafen hinaussehenden Fenster im Haus in Stromness, lag Paul auf einem zerschlissenen Sofa, das mit Segeltuch bezogen war, und schlief. Es fühlte sich für ihn an, als befände er sich auf dem Kamm einer langen glatten grauen Welle in einem öden schieferfarbenen Südmeer, über das er dahinglitt. Die Antarktis, die Ross-Insel und ihre verbotenen vulkanischen Gipfel waren nicht weit, sie leuchteten unwirtlich am Horizont, zu dem die Welle ihn trug. Es war fast ein angenehmes Gefühl, aber nicht ganz.

Eines jener alten orangeroten, englischen Penguin-Taschenbücher war ihm im Schlaf aus der Hand gefallen und lag nun auf dem Teppich neben dem Sofa. Es war ein Buch aus dem Zweiten Weltkrieg über Flugzeugerkennung. Im Buch wurde erklärt, wie man die Heinkels, Messerschmitts, Hurricanes und Spitfires beim Überflug rasch identifizieren konnte, indem auf die Unterschiede ihrer Umrisse hingewiesen wurde. Auch der Klang der einzelnen Maschinen war unterscheidbar. Sogar am Schatten des jeweiligen Flugzeugs, der über die Landschaft strich, konnte erkannt werden, ob es eine Focke-Wulff oder eine Beaufort war. Regen war ein gutes Omen. Den Kranken wurde Wasser aus den sieben Quellen zu trinken gegeben. Regenwasser oder das Wasser des Lebens, wie es in Rußland hieß, heilte Wunden, ließ verstümmelte Körperteile wieder wachsen, verjüngte die Alten und erweckte Tote zum Leben.

Dort am Horizont waren sie jetzt zu sehen, am Ende der Wellenkämme: die weißbedeckten, sich hoch auftürmenden Vulkanberge Mount Erebus und Mount Terror. Schneefahnen wehten von ihren furchterregenden Spitzen seitlich weg. Und ganz plötzlich wurde der Traum schrecklich. Paul wachte mit einem Angstruck auf. Sein Hemd war oben, unter der Kehle an den Schlüsselbeinen, naß geworden, klebrig und unappetitlich. Den ganzen Tag verschlafen und verdummt aufgewacht, dachte er. Es war nun sehr spät am Abend, und draußen war es dunkel, obwohl es nie ganz dunkel wurde, im Sommer und im Herbst.

Paul stand verwirrt und viel zu langsam auf, suchte seine Brille, ging zum Tisch und berührte sachte den Laptop mit der Spitze des Zeigefingers. Das Gerät und der Schirm und auch der Raum erhellten sich. Er sah hinaus zu den grün wabernden Vorhängen des Polarlichts, vor dem Fenster über dem Hafen am Himmel, die ihm anfangs, als er hierher auf die Orkney Inseln gezogen war, noch wie ein Wunder erschienen waren. Stundenlang hatte er sie angestarrt, diese Spektakel des Sonnenwinds, Ionenaufladungen in der Atmosphäre, Photonenstürme. Und nun, nach so langer Zeit in Stromness, als sie beinahe jede Nacht am Himmel erschienen waren, blieben sie ihm lediglich Dekoration und akzeptierter, fader Teil der Natur, deren Magie für ihn erloschen war.

Er machte das Licht an, hielt sich die Hand vor den Mund, um zu gähnen, und trocknete sich den Schweiß des Alptraums mit einem Küchentuch ab, das er faltete und wieder über den Ofen hing. Dann ging er zum Kühlschrank, öffnete ihn, nahm den Hüttenkäse heraus, leerte ihn auf die Untertasse mit den Croissantresten und stellte diese vor die Katze auf den weißen Teppich. Er mochte keine Katzen. Diese hier war ihm zugelaufen. Er hatte eines Morgens die Haustür geöffnet, und sie war erschienen und an seinen Füßen vorbei ins Haus spaziert, als wohne sie nun da bei ihm.

Paul setzte sich vor seinen Laptop an den Tisch. Er hatte zwei Mails bekommen, sonst nur den üblichen Junk aus Nigeria. Das eine schien ihm wichtig und machbar, und deshalb hatte er es heute morgen schon dreimal gelesen, und nun nach dem Abendschlaf las er es noch mal. Das zweite Mail bat ihn in recht ungelenkem Englisch um eine ganz vorsichtige Renovierung des Hauses von Ingmar Bergman auf der Insel Fårö in Schweden. Es waren nur wenige kleine Handgriffe, die man von ihm wollte, hier, wo Faulschwamm in den Wänden erschienen war, etwas frische Farbe, dort ein paar Stuhllehnen austauschen, die wurmstichig geworden waren. Sie konnten nicht viel zahlen. Und die Anreise auch nicht. Er atmete hörbar aus. Sollten sie doch, wenn sie etwas von ihm wollten, bitte anständiges Englisch schreiben, nicht so einen Charles-Dickens-Unsinn: Please, kind sir, und: most obediently, stand da. Er schob mit einer Fingerspitze das Mail links hinunter in den Ordner für Unerledigtes.

In dem ersten Mail wollte man, daß er für die Zeitschrift Kūki das perfekte Weiß fand. Eine immense dunkle Halle sollte weiß angestrichen werden, in Norwegen, mit Hektolitern Farbe. Er solle sich doch bitte zur Besprechung im Büro in Stavanger einfinden, Flugticket anbei, Business. Viel Geld sei im Spiel, vielleicht hundertfünfzigtausend.

Das perfekte Weiß, dachte er. Ja, ja, da war er der Richtige. Einmal Weiß, natürlich, bitte sehr. Nicht zu beige, nicht zu eierschalenfarben, nicht zu blaukalt wie Schneeweiß. Keine Eisfarbe. Menschenskind. Kūki. Super. Wie sie nur gerade auf ihn gekommen waren. Er freute sich außerordentlich. Was für eine tolle Ehre. Seit vielen Jahren schon hatte er die auf rauhem, hellbraunem Recyclingpapier gedruckte Zeitschrift abonniert, ihren subtilen Wandel vom modernistischen, asketischen Intelligenzblatt hin zum leicht spleenigen, sich selbst absichtlich irrelevant machenden Dekorationsmagazin mitverfolgt.

Jede Ausgabe, die im Briefkasten in Stromness landete (denn es gab keine Onlineausgaben) wurde von Paul genauestens studiert. Kūki. Er stapelte die letzten sechs Ausgaben stets auf seinem großen Tisch, die anderen in der Ecke seines Schlafzimmers, wo sie über die Jahre einen beachtlichen Turm gebildet hatten.

Früher, ganz am Anfang, war Kūki zum Beispiel zu Besuch bei einem der letzten japanischen Bürstenbinder gewesen, der im Hida-Gebirge auf Honshu in einer Holzhütte seine Hanfbürsten noch von Hand knüpfte. Es war in diesem Magazin immer um Exklusion gegangen. Der letzte dies, der einzige das. In den ersten Jahren des Magazins hatte Kūki die modernistische, skandinavisch-japanische Reduktion noch als notwendig angesehen, darauf folgten dann im Laufe der Jahre die Nachhaltigkeit und die strenge Wiederverwertung und der asketische Verzicht, und heute schließlich plädierten die Fotostrecken und Artikel für eine sanfte, leicht verschrobene, antikapitalistische Metaphysik.

Paul erinnerte sich, daß er vor ein paar Jahren, als die Orkney Sourdough Bakery im Kūki Magazin in einem recht kleinen Artikel (aber mit Foto) lobend erwähnt worden war, sich so sehr gefreut hatte, hier schon zu wohnen. Seine kleine Bäckerei im großen Kūki. Er legte Wert darauf, die Bäckerei jede Woche zu besuchen, um Brot zu kaufen, obwohl sie außer den drei Sauerteigbroten und wenigen Zimtschnecken nicht viel im Angebot hatten. Es war ja auch nur eine Person, die dort arbeitete. Und plus war die Nachfrage nicht groß, da die Menschen auf Orkney lieber weißes vorgeschnittenes Toastbrot aßen, vom Supermarkt.

Letztens hatte er also das grüne Schweizer Militärvelo durch die Haustür geschoben, sich auf den unkomfortablen Ledersattel gesetzt und war losgefahren, das Kopfsteinpflaster die Alfred Street hinauf. Stromness bestand im Grunde nur aus ein paar Straßen und grauen Gassen, so war er rasch außerhalb der Stadt und auf dem Holperweg hinauf zur Bäckerei. Er trug prinzipiell keinen Fahrradhelm, da er diese stromlinienförmigen, bunten Monstrositäten rigoros ablehnte. Warum aber hatte er nur kein Mountainbike gekauft, das blöde Schweizer Ding war so furchtbar schwer, und es hatte keine Gangschaltung, das machte doch gar keinen Sinn. Es war wie keine praktischen Fleecepullover tragen auf den vom eiskalten Wind umwehten Orkney Inseln, sondern stur und dämlich auf Schafwolle zu bestehen. Es war schrecklich anstrengend gewesen, da es nun ganz allmählich, aber doch ernsthaft bergauf gegangen war. Paul schwitzte und fluchte. So super gut war das Sauerteigbrot nun auch wieder nicht. Aber wenn er beim Pedale treten nach links und rechts schaute, lächelte er, weil er dann wußte, warum er hier lebte. Nichts als grüngraue kleine Hügel, Schafe und steinerne, hüfthohe Mauern, die sich in der Weite der Landschaft verloren. Keine Menschenseele, und immer das Meer, zu allen Seiten, schiefergrau und wunderbar abweisend. Daß der Weg zur Orkney Sourdough Bakery tatsächlich so weit war, das konnte er nicht erinnern. Eine Stunde radelte er durch den Sprühregen.

Dort war schon das steinerne, weiß getünchte Haus mit dem Grasdach, die alte rote Telefonzelle daneben, die zur Gratisbuchhandlung umfunktioniert worden war – man nahm sich ein Buch, und wenn man Zeit hatte, stellte man ein anderes wieder hinein. Es war meistens nur Schund, dennoch hatte er neulich Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren gefunden, eine schöne englische Erstausgabe, und sie mitgenommen, aber kein neues wieder nachgefüllt, und er fühlte deshalb eine unbestimmte Schuld.

In der Bäckerei angekommen, stand er eine Weile unschlüssig umher, weil die Bäckerin noch Pilze sammeln war, so stand es auf einem handgeschriebenen Schild neben den Bastkörben. Man solle sich einfach die gewünschten Brotlaibe herausnehmen, in eine Packpapiertüte tun und dann mit der App das Geld überweisen, auf Vertrauensbasis.

Wieder draußen, das Brot in der Hand, öffnete er rasch die Tür der Telefonzelle, überflog das Buchangebot, an dem sich seit neulich nichts verändert hatte. Doch, Moment, dort lag doch etwas Neues, eine Broschüre zum Herstellen einer Keramikwaffe mittels 3D-Drucker. Interessant, dachte er. Er schaute sich um, ob ihn jemand beobachtete, und schob sich das Büchlein hinter den Gürtel. Beim nächsten Besuch würde er ganz sicher zwei Bücher aus seinem Haus mitnehmen und in die Telefonzelle legen.

Hätte er doch nur beim Militärvelo ein Bastkörbchen an die Lenkstange montiert. Oder eine Tragetasche mitgebracht. So aber mußte er sich das Sauerteigbrot unter den Arm klemmen, und einmal fiel es hinab auf den Weg, die Papiertüte platzte, und er hielt an, um es wieder aufzuheben. Er pustete den Straßenschmutz vom Brotlaib und wischte mit dem Ärmel seines durchnäßten Pullovers darüber. Ärgerlich. Aber der Weg zurück war wenigstens viel leichter, er nahm sogar die Füße von den Pedalen, streckte sie nach links und rechts aus und freute sich darüber, daß er schnell und mühelos wieder hinab nach Stromness sauste.

Zu Hause angekommen, nahm er das Brot aus der braunen Tüte, legte es in der Küche auf den Holzblock und schnitt sich mit dem extrascharfen Riffelmesser aus Kyoto eine Scheibe ab. Er war ziemlich erschöpft, und es hatte sich eigentlich gar nicht gelohnt, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, dennoch schmierte er sich etwas Sauerrahmbutter auf die Brotfläche und holte aus dem Schrank das Blackthorn Salt, aus der Salzplantage im westschottischen Ayrshire.

Das Blackthorn Salz wurde durch einen sogenannten Dornenturm gefiltert. Junge Leute hatten eine alte Salzgewinnungsanlage gekauft, die schon nach dem Zweiten Weltkrieg niemand mehr hatte betreiben wollen, sie hatten beruhigende Fotos gemacht von Kelpsträngen, die auf flache Steine drapiert worden waren, und diese auf Instagram hochgeladen. Dann Schlehdornbüsche in das hohe hölzerne Bauwerk hineingehängt und das Gradierwerk wieder in Betrieb genommen. Das Salz, das aus dem Dornenturm unten herausrieselte, wurde in ansprechende schwarze Papierpackungen gefüllt und in alle Welt verschickt.

Nach Norwegen also. Er wußte gar nicht, daß die Redaktion von Kūki in Norwegen saß. Stavanger war ja nicht weit von ihm, von den Orkney Inseln, entfernt, es war hier oben soundso alles einstmals norwegisch, selbst die Flagge von Orkney war dieselbe wie die norwegische. Und früher sprach man hier das inzwischen ausgestorbene Norn, eine altnordische Sprache. Norn, Norn, sagte er laut. Norn. Das könne er gerne machen, nach Stavanger kommen, und er freue sich, vielen Dank, schrieb er rasch zurück, und drückte die Taste zum Absenden.

II.

Früh, noch vor Sonnenaufgang, stand Ildr hinter einem Baum und hob langsam und vorsichtig den Bogen. Sie war fast noch ein Kind. Sie fühlte die Rinde der Esche an ihrer Schläfe, an ihrer Wange. Wie still es war. Die zitternde Welt erwachte. Der Wald lag sicher und ruhig hinter ihr. Sie hatte schlecht geschlafen, es war ein Traum gewesen, der niemals enden wollte, in dem sie verfolgt wurde von bösen Wesen, und sie war froh, früh aufgestanden zu sein.

Der Morgennebel reichte ihr bis zu den Knien hinauf und machte ihre Füße unsichtbar. Sie war ohne Schuhe, sie war ein einfaches Mädchen, sie störte die Armut nicht, sie kannte nichts anderes. Da war das Gefühl des Grases und des Taus unter ihren nackten Füßen. Ildr schob sich die kurzen Haare vorne aus der Stirn, spannte die Sehne zwischen Zeige- und Mittelfinger, hob die rechte Hand zum Auge und wartete.

Stundenlang konnte sie so ausharren, still sein und auf ein Reh warten. Ab und zu bewegte sie den Kopf ganz leicht nach links oder nach rechts, kniff die Augen zu und hörte auf das leise, kaum wahrnehmbare Rauschen des Bluts in ihren Ohren. Obwohl sie es noch nie gesehen hatte, stellte sie sich das ferne Eismeer so vor, wie ein niemals endender, grau-gelber, leiser Ton.

Als ein Vogel geräuschvoll aufflatterte, bewegte sich das Reh im Gebüsch ganz leicht. Es war vorher nur eine hellbraune, glimmernde, stille Fläche gewesen. Nun sah sie es in Bewegung, darauf hatte sie gewartet. Sie atmete aus, so ruhig wie sie konnte, und als sie ganz ohne Atem und ihr Herzschlag fast woanders war, ließ sie die Sehne los, und der Pfeil surrte in das grüne Dickicht hinein und verschwand.

Hundert, vielleicht neunzig Schritte vor ihr in den Büschen hatte sie das Reh getroffen. Sie hörte ein leises Stöhnen, und das Tier sank hinab in den Bodennebel. Ildr schob sich die vom Tau naß gewordene Kapuze ihres Umhangs in den Nacken, schulterte den Köcher und lief behutsam vorwärts, erst im Zickzack, dann von der linken Seite heran. Man sollte nie geradeaus auf ein Ziel zulaufen.

Sie hatte es nicht tödlich getroffen, ganz sicher nicht. Vielleicht würde es versuchen, verwundet zu entkommen. Sie zog ihr Langmesser heraus und hielt es vor sich her. An der Stelle, an der der Pfeil im Gebüsch verschwunden war, schob sie sachte die knackenden Äste beiseite.

Dort lag ein Mann auf dem Rücken. Ildrs Pfeil steckte ihm in der Brust, unterhalb der rechten Schulter.

Ildr kniete sich nieder ins Gras. Sie schob das Messer wieder in den Gürtel. Die Sonne war nun ganz aufgegangen und erhellte das sich erwärmende Tal, und der Bodennebel verflüchtigte sich.

Der Mann trug eine weiße, sich an der Brust langsam rot verfärbende Tunika, darüber eine ebenso weiße Kutte, die vorne am Hals mit einer einfachen Spange verschlossen war, und Sandalen. Seine Augen flackerten, waren halb geschlossen. Er trug ein sonderbares, rundes, metallenes Gestell auf der Nase, das kleine Kreise aus Glas umfaßte und an seinen Ohren befestigt war. Er krümmte sich vor Schmerzen, und sie zog ihren feuchten Umhang aus und legte ihn als Kissen unter den Kopf des Mannes.

Sie versuchte, ihn behutsam aufzurichten, und der Mann begann laut zu stöhnen. Ildr legte ihn wieder hin, ganz vorsichtig, und strich ihm mit der Hand über die Wange. Sie sah sich um. Niemand. Was nur mit ihm machen? Sie konnte ihn hier nicht einfach liegen lassen. Sie mußte ihn nach Hause bringen, zu sich nach Hause.

Sie ging ein paar Schritte, bückte sich, sammelte einige dicke Äste auf und legte sie neben den verletzten Mann im Rechteck auf den Boden. Rasch begann sie, mit ihrem Langmesser eine Kordel, die sie immer bei sich trug, in gleich kurze Teile zu schneiden und die vier Äste miteinander zu verbinden. Nun öffnete sie die Kutte des Mannes an der Spange, zog sie ihm vorsichtig aus und spannte diese über das Gerüst der Äste, bohrte mit der Spitze des Messers an den Rändern einige Löcher in den Stoff hinein und band nun alles mit den Resten der Kordel an den Ästen fest. Ein Vogel schrie, und sie hielt inne, um zu lauschen.

Jetzt versuchte sie, die Trage unter den Körper des Mannes zu schieben, aber es gelang ihr nicht. Ildr sah, wie er die Augen aufschlug. Er verzog sein Gesicht zu einem schwachen Lächeln. Etwas Blut rann ihm dabei aus dem Mund.

– Kommt der Pfeil hinten wieder heraus?

– Bitte verzeih mir, Herr.

– Du mußt Dich nicht entschuldigen. Am Rücken. Sieh nach. Steckt der Pfeil ganz durch?

– Warte.

Sie schob ihre Hände unter die Achseln des Mannes und hob ihn an. Der Mann stöhnte und pustete Luft aus, fast war es ein Wimmern. Erst erschienen weiße Spuckebläschen an seinen Lippen, dann wurden sie rot vom Blut und platzten. Ja, sie konnte jetzt sehen, wie die Spitze des Pfeils ein ganzes Stück weit aus dem Rücken herausragte. Ihr war ganz mulmig zumute.

– Da ist sie, die Spitze, ja.

– Brich ihn ab.

– Wo, vorne?

– Ja. Leg mich wieder hin und brich den Pfeil ab.

– Mach ich.

– Vorsichtig.

– Ja.

– Ich werde wahrscheinlich ohnmächtig. Wenn Du ihn vorne abgebrochen hast, dann ziehst Du den Rest des Pfeils hinten aus meinem Rücken heraus.

– Ja.

– Aber Du mußt es schnell machen. In einer einzigen Bewegung.

Der Mann lag nun wieder auf dem Rücken, und Ildr legte die linke Hand auf die Wunde, so daß der Schaft des Pfeils zwischen ihrem Daumen und Zeigefinger herausragte. Blut quoll ihr über die Finger, sehr viel davon. Mit der anderen Hand griff sie den Pfeil etwas weiter oben, um ihn abzubrechen.

– Warte, Fremder.

– Nein. Ich kann nicht warten. Mach es schon.

– Augenblick, bitte.

Ildr ließ ihn los, hob ein Stück eines Asts auf und klemmte es dem Mann zwischen die Zähne. Er biß drauf, und sie sah, daß er Angst hatte. Dann griff sie wieder mit beiden Händen den Schaft des Pfeils.

– Verzeih mir.

– Nun mach schon, Mädchen.

Ildr ruckelte ganz leicht daran, und der Mann schrie, das Holz fiel ihm aus dem Mund, und er bog sich vor Schmerzen. Als er sich wieder entkrampft hatte, brach Ildr mit einem lauten Knacken den Pfeil ab. Der Fremde verlor das Bewußtsein, und sein Kopf sackte nach hinten weg. Rasch drehte sie ihn halb auf die Seite und zog die noch im Körper steckende Hälfte des vom Blut schleimigen Pfeils hinten aus dem Rücken heraus und warf ihn neben sich ins Gebüsch.

Sie riß einen Fetzen aus dem unteren Teil ihres Hemdes heraus, legte ihn als Verband auf die Wunde hinten und vorne und band ihn mit dem Rest der Kordel fest, indem sie sie zwischen Hals und der Achsel festzurrte. Dann hob sie den Mann vorsichtig hoch und zog ihn auf die Trage. Er war doch nicht allzu schwer. Das gläserne Gestell schob sie in den kleinen Beutel des Fremden, und diesen legte sie ihm vorne auf die Brust. Sie griff sich die hölzerne Konstruktion und schleifte sie langsam über die Wiese hinter sich her. Sie hoffte, daß niemand sie beobachtete.

Die Sonne stand jetzt um einiges höher oben am Himmel, und es wurde sehr warm. Wenn Ildr anhielt und die Trage auf den Boden sinken ließ, um etwas zu trinken, wimmerte der Verwundete leise. Ein Wind kam auf und trocknete Ildr den Schweiß auf der Stirn. Sie hatte Hunger, und zu Hause hatte sie nichts außer ein paar Knoblauchzehen und einen Sack Bohnen. Vielleicht waren noch Kartoffeln oder Aschdanne da.

Sie würde den Fremden zu sich bringen und dann weitersehen. Sie hatte ihn angeschossen, und nun, als ihr Herz ruhiger schlug, begann sie, sich fürchterlich zu schämen. Es war schrecklich, was sie getan hatte. Sie würde es wiedergutmachen.