9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

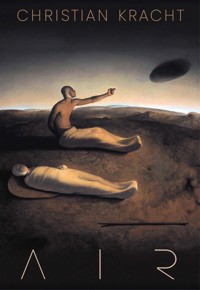

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

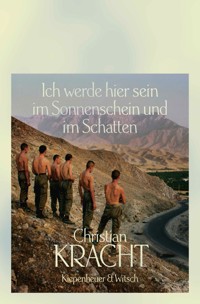

Der Krieg der Schweizer. »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« ist die literarische Erfindung eines alternativen Verlaufs der Weltgeschichte seit dem 1. Weltkrieg. Eine spannende Reise ans Ende der Nacht … Es ist das Jahr 1917. Lenin besteigt n i c h t den plombierten Waggon von Zürich nach St. Petersburg. Die russische Revolution findet n i c h t statt. Stattdessen erlebt die Schweiz einen kommunistischen Umsturz, und die Geschichte des 20. Jahrhunderts entwickelt sich völlig anders als wir sie heute kennen. Christian Kracht beginnt sein neues Werk mit der präzisen Sprache eines Kriegsberichts, doch allmählich schleichen sich Elemente des Unwirklichen ein, und die uns bekannten Parameter verschieben sich mehr und mehr. So erzählt dieser zunächst historisch anmutende Roman die Geschichte eines Schweizer Politkommissars, der einen Mord aufklären soll und zur Réduit, zur großen Schweizer Bergfestung, in das Herz der Finsternis reist. Der poetische Zauber, mit dem sich Christian Krachts düster-schillernder Zukunftsentwurf in fast filmischen Bildern wie ein – durch einen alten Projektor ratternder – Dokumentarfilm auf die Netzhaut des Lesers projiziert, liegt vor allem darin, dass er zwar innerhalb uns bekannter Koordinaten, jedoch in einer uns vollkommen fremden Welt spielt. Einer Welt, in der die Schweiz ein sozialistisches Imperium ist, eine Kolonialmacht, die sich im immerwährenden Krieg befindet. Zugleich Polit-Thriller, Science-Fiction und historischer Roman, führt uns »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« in eine betörend fremde Welt, an dessen Ende nur die Kraft der Liebe steht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 128

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Christian Kracht

Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christian Kracht

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christian Kracht

Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane »Faserland«, »1979«, »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten«, »Imperium« und »Die Toten« sind in 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis.

Weitere E-Books des Autors: www.kiwi-verlag.de

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Flammen über Europa. Deutsche Luftschiffe bombardieren das tief in den Fels gegrabene Machtzentrum der Schweizer Sowjetrepublik. Ostafrika genießt die Segnungen der Schweizer Zivilisation, doch die Evolution der Menschheit kehrt sich um. Christian Krachts Roman entwirft das Bild vom Ende einer Zivilisation, vom Ende unserer Utopien. Er führt in die Zukunft unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart. Christian Kracht hat mit »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« eines der erstaunlichsten, irritierendsten und faszinierendsten Bücher des Jahrzehnts geschrieben.

»Mit kantigen, kalten Sätzen stanzt Christian Kracht eines jener Bücher in die Literaturlandschaft, die es braucht, damit man den Kopf frei bekommt.«

ELMAR KREKELER, DIE WELT

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2008, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung Modern Temperament (Oliver Klimpel, Till Sperrle), Berlin

Covermotiv © Jonas Bendiksen

Atlasmotiv aus Sohr-Berghaus Handatlas, Carl Flemming, Glogau 1892

ISBN978-3-462-30149-6

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Hinweis zum Buch

Motti

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

VIII. Kapitel

IX. Kapitel

X. Kapitel

XI. Kapitel

XII. Kapitel

XIII. Kapitel

Atlasmotiv

Meiner Frau Frauke Finsterwalder

Alle hier beschriebenen Personen und alle Begebenheiten sind, von den gelegentlich erwähnten Personen des öffentlichen Lebens abgesehen, frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Ereignissen ist unbeabsichtigt.

»Don’t you find it a beautiful clean thought,

a world empty of people, just uninterrupted grass,

and a hare sitting up?«

D. H. Lawrence

»Ukaipa dziwa kuwina.«

(Wenn du hässlich bist, lerne tanzen.)

Sprichwort der Nyanja

I.

Es war die erste Nacht ohne das ferne Artilleriefeuer, es war die ganze Nacht still. Der Hund schlief auf dem steinernen Fussboden, und ich hörte seinen unregelmässigen Atem. Er zuckte mit den Pfoten, manchmal träumte ihm wohl. Ich lag im grauwollenen Nachthemd auf dem Holzbett, zerdrückte die Flöhe und das andere Getier, das mir auf der Haut herumlief, und rauchte Zigaretten. Die Laken waren schmutzig, und das Kissen roch nach Menschentalg, so konnte ich nicht schlafen.

Am Morgen, noch vor Sonnenaufgang, wurde mir Tee gebracht, heisser, starker, ungezuckerter Schwarztee. Während ich ihn trank, half mir mein mongoloider Bursche, die Stiefel anzuziehen, und umwickelte mir dann die Waden mit den Filzstreifen. Der Hund sass an der Tür. Es war Ende Winter und klirrend kalt in der Stube; letzte Woche hatte es fast ununterbrochen geschneit.

»Fertig?«

»Ja, Herr«, antwortete der Bursche. »Ihre Mütze, Herr. Es hat Frost. Minus fünfzehn.«

»Danke.«

Nachdem ich angezogen war und mein Notizbuch in die Manteltasche geschoben hatte, öffnete ich die Tür und ging nach draussen. Der Hund folgte mir nicht. Heute war Brazhinskys Tag.

Ich war Parteikommissär in Neu-Bern, an meiner Mütze steckte das weiss-rote Zeichen. Unsere 5. Armee hatte die Stadt vor einer Woche wieder eingenommen. Der Schnee roch nach Eisen. Es knirschte und knackte unter meinen Stiefeln. Eine Pfütze zersplitterte. Die herausgerissenen Seiten eines deutschen Buches lagen unter dem Eis, fast waren einzelne Sätze zu lesen. Eine hölzerne Tür wurde zugeschlagen, während ich die Allee hinunterging. Krähen schreckten hoch. Hellblau schimmernde Eiszapfen fielen von den durchhängenden Stromkabeln und zerschellten am Boden. Zerschmetterte Morphiumampullen lagen umher. Die Sonne ging auf. Es wurde nicht wärmer.

Wie war es nur im Sommer gewesen, als die Erde weich und krumig lag? Man konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie man sich auch nicht an Gesichter erinnern konnte. Die Jahreszeiten verschwanden, es gab kein Auf und Ab mehr, kein bemerkbarer Wechsel, ebenso keine Gezeiten, keine Wogen, keine Mondphasen, der Krieg ging nun in sein sechsundneunzigstes Jahr. Wie war es im letzten Sommer gewesen, wie im Sommer davor, wie noch letzten Vollmond? Der Fluss der Zeit hatte es aus der Erinnerung gewaschen. Die Hindustanis im Osten sagten, es sei das Zeitalter der Kali Juga. Man erinnerte sich nicht mehr. Es waren nun fast einhundert Jahre Krieg. Es war niemand mehr am Leben, der im Frieden geboren war.

Der Weg zum Bahnhof schien jeden Morgen wie eine Theaterkulisse; erst ging es an mit Rauhreif überzogenen Wellblechhütten vorbei, dann kam ein Gatter, Bäume, immer wieder schwarze Vögel, die gerade so aufflatterten, als ziehe sie ein unsichtbarer Bühnenmeister an einem Bindfaden durch die Szenerie. Die Sonne glitzerte kalt im Schnee. Ein gepanzertes, ausser Gefecht gesetztes deutsches Automobil stand quer, man hatte es noch nicht weggeräumt. Weit in der Ferne, im Süden, waren die vereisten Berge zu sehen.

Am Bahnhof sprach ich mit dem Telegrafenbeamten, dem ich regelmässig Geld gab, damit er mir die unverschlüsselten Depeschen vor dem Obersten Sowjet zeigte, vor allem vor dem Divisionat und der Sicherheitspolizei. Die Verbindung nach Norden war zwar in der Nacht nicht unterbrochen worden, aber hinter Karlsruhe – nichts, wie immer. Speyer, Strassburg, das vor Jahren von uns zerstörte und von den Deutschen wieder eingenommene Heidelberg, nichts.

Der Telegrafenbeamte bat mich in sein Büro und kochte uns einen übelschmeckenden Tee, den er aus den Staubresten in einer schmutzigen Teedose geborgen hatte, dann reichte er mir einige Depeschen. Das Frontpapier, auf dem die getuschten Schriftzeichen standen, war von schlechter Beschaffenheit; es ähnelte jenem Papier, welches unseren Soldaten zur sauberen Verrichtung ihres Geschäfts ausgegeben wurde. Während er heisses Wasser aufgoss, kratzte er sich am ganzen Körper, wie Kinder es tun, Kriegsversehrte oder Hunde. Die Stube war kalt, unser Atem war zu sehen. Ich überflog die Schriftzeichen, eine Zigarette rauchend, während er sich durch den schmutzigen Bart fuhr und ausrechnete, wieviel er diesmal an mir gespart hatte, den guten koreanischen Ziegeltee trank er nur allein.

In der ersten Depesche waren zwei Mitteilungen auszumachen: Das Revolutionskomitee in Schweizerisch-Salzburg ersuchte den hiesigen Sowjet, einen gewissen Oberst Brazhinsky sofort festzunehmen. Das war kein Problem, wenn er sich hier in Neu-Bern aufhielt. Zweitens: Marschall von Koltsch hatte sich den Tschechen ergeben, die ihn ihrerseits an das Revolutionskomitee in Schweizerisch-Salzburg überstellt hatten. Die Schriftzeichen der zweiten, dritten und vierten Depesche waren verschlüsselt, ich vermutete, dass sie sich lediglich auf die erste bezogen.

»Sie tuschen sehr schlecht.« Die Schriftzeichen waren nicht sauber aufgetragen, die Ränder waren fleckig und faserten aus.

»Verzeihen Sie, es ist so kalt. Meine Hand zittert morgens. Aber die deutschen Bestien werden auch frieren, Eidgenosse, diesen Winter. Nehmen Sie noch etwas Tee?«

»Nein. Danke.«

Der Beamte öffnete die Tür des kleinen eisernen Ofens und legte ein Stück Holz nach. Die Temperatur in der Stube veränderte sich nicht. »Nehmen Sie doch noch eine Tasse. Es wird Sie wärmen. Nein?«

Ich antwortete nicht, sondern drehte die Teetasse um, stellte sie eine Spur zu laut vor ihn auf den Tisch und sah erneut auf die erste Depesche.

Vom deutschen Marschall von Koltsch wusste ich, dass er Kokainist war. Er liess sich von seinem Adjutanten einen Koffer verschiedenfarbiger Monokel und Prismen hinterhertragen, die er sich, der Farbton dem Tageslicht entsprechend ausgewählt, vor das Auge band, so sah er die Welt stets durch ein ewig wechselndes, buntes Kaleidoskop. Das synthetische Kokain schliesslich muss ihm zum Verhängnis geworden sein, er habe, so sagten die Schriftzeichen, mit General Lal paktiert, und seine von den Briten unterstützten faschistischen Brigaden waren am Ende, besiegt.

In Rumänien und am Schwarzen Meer standen die hindustanischen Armeen unter General Lal, jene furcht-erregenden Soldaten in ihren orangefarbenen Uniformen. Lal, der Bezwinger des Westens, Lal und die grausamen Sinti-Divisionen, die sich ihm angeschlossen hatten, Männer mit langen Schnauzbärten, geschminkten Augen und goldenen Ohrringen, die vorne auf die Sättel ihrer Pferde schwere Maschinengewehre montierten, so dass sie während des Reitens schiessen konnten. Es hiess, dass sie kein Tier assen, welches Füsse oder Federn hatte. Und oben, im Nordosten, war die koreanische Front bei Neu-Minsk nur zwei oder drei Wochen entfernt.

»Was will uns Schweizerisch-Salzburg damit sagen?«

»Ich weiss es nicht, Eidgenosse«, antwortete der Beamte.

»Bemühen Sie sich. Oder raten Sie doch einfach.«

»Vielleicht … Vielleicht wollten sie nicht warten, bis jemand Geld für den deutschen Marschall bietet. Und für seine Truppen. Die Hindustanis nehmen jeden.«

»Mag sein. Aber was haben sie mit ihm gemacht?«

»Es steht weiter unten, dort.«

Ich folgte seinem Zeigefinger, den Tuschezeichen die Seite hinab. Marschall von Koltsch habe man am siebten Februar in Schweizerisch-Salzburg erschossen und unter das Eis der Salzach gestossen. Ich liess das Papier sinken und sah den Beamten an. Nach den üblichen Liquidierungen der höheren Offiziere seien die deutschen und britischen Soldaten vor die Wahl gestellt worden, die Uniformen unserer Divisionen anzuziehen oder sich gegen die Wand stellen zu lassen. Ich legte die Depeschen auf den Tisch.

»Das ist mir unbegreiflich. Er hätte überstellt werden müssen. Hierher.«

»Ja.«

»Wie lange liegt dies in Neu-Bern?«

»Weniger als eine halbe Stunde, Eidgenosse. Heute morgen ist es hereingekommen.«

»Wer weiss noch davon?«

»Nur Sie und ich, Eidgenosse.«

»Dann senden Sie es unverzüglich hinüber zum Divisionat. Eine Kopie durch den Draht, eine Kopie durch Ihren Burschen. Er soll hinreiten. Schnell.«

»Jawohl.«

Der Beamte verschwand in den Hof, um seinem Burschen die Depesche in die Manteltasche zu stecken. Ich hörte, wie einem Pferd die Peitsche gegeben wurde. Auf dem Schreibtisch des Beamten lag, neben ein paar ausgefransten Tuschpinseln, eine silberne Taschenuhr. Er hatte vorhin hastig ein gekochtes Ei zum Frühstück gegessen, auf dem blechernen Teller lagen noch die Schalen. Ich aschte auf den Fussboden und nahm die Taschenuhr in die Hand. Sie war in La Chaux-de-Fonds hergestellt worden, noch im letzten Jahrhundert, sie lag schwer in der Hand. Auf der Rückseite waren einmal ein Name und ein Datum eingraviert gewesen, jemand hatte die Gravur mit der Spitze eines Messers unleserlich gemacht. Ich steckte die Uhr in meinen Mantel.

Der Telegrafenbeamte war unzuverlässig. Seine Vorfahren waren Fabrikbesitzer in Mährisch-Brno gewesen. Er hatte, das wusste ich, noch im Dezember mehrere Züge der tschechischen Legion ungehindert nach Osten fahren lassen. Es war legal, aber nicht richtig gewesen; das Divisionat wurde informiert, aber das Parteikommissariat nicht. Als er wieder hereinkam, sah ich ihn an, und er wich meinem Blick aus.

Tatsächlich unzuverlässig. Ich hatte ihn im Verdacht, er kenne die Schlüssel zu den chiffrierten Depeschen. Nicht Öl in der Maschine, sondern Sand. Ich warf den Stummel der Papierosy in den Ofen und stand auf, um zu gehen.

»Herr.«

»Ja?«

»Es … es heisst, der Pole habe sein Geschäft geschlossen und sich ausgerüstet.«

»Wann?«

»Das bedeutet, er will fliehen, nicht wahr, Eidge-nosse?«

»Wann? Wann hat er sich ausgerüstet?«

»Bei … Brazhinsky, ich meine, bei sich selbst. Gestern Nachmittag. Er hat ein Gewehr gekauft, Munition, Dosenfleisch, Felle, Salz.«

»So?«

»Hundescheisse, sogar ein zweites Paar Stiefel.« Er kicherte ein unkontrolliertes Glucksen, es lag etwas furchtbar Abnormes darin.

»Gut.«

»Eidgenosse?«

»Sehr gut.«

Der Beamte machte einen kleinen Buckel und hielt die Hand vor die Zähne, als könne er seine Freude kaum verbergen. Gelbliche Absonderungen getrockneter Spucke klebten ihm in den Mundwinkeln, möglich, dass es auch Reste des Hühnereis waren, das er zum Frühstück gegessen und nicht sauber abgewischt hatte. Ich schob ihm die Schachtel Papierosy hin, über den Schreibtisch, neben den Teller mit den Eierschalen. Er nahm sie nicht, sondern besah sich seine schmutzigen Fingernägel.

»Und?«

»Ein so kleines Geschenk. Eidgenosse, ich dachte …«

»Denken Sie lieber nicht. Sie sind noch am Leben.«

»Jawohl, Herr, jawohl«, sagte er und verbeugte sich mehrmals, fast kroch er am Boden. Rasch schob er die Schachtel Zigaretten in die Brusttasche seiner Uniform.

»Bei Oberst Brazhinsky, haben Sie gesagt?«

»Ja, Herr, bei Brazhinsky, beim Polen, beim Juden.«

»Gut. Eines noch. Ihre Taschenuhr.«

»Herr?«

»Sie ist konfisziert.«

Ich trat hinaus in die Kälte, schlug die Tür hinter mir zu und beobachtete eine Weile meinen Atem, um mich zu beruhigen. Revanchist. Antisemit. Warum mussten nur manche Menschen in diesem Land so einen Hass fühlen? Er wäre bei den Deutschen besser aufgehoben, im Norden. Oder bei den Engländern. Vielleicht sollte man ihn austauschen, vielleicht sogar verzeigen. Nein, das wäre der falsche Weg. Die Partei durfte nicht zu einem Moloch werden. Die Stärke der SSR war ihre Menschlichkeit.

Die Gleise rechts und östlich des Bahnhofs verloren sich in sonnenbeschienener, weisser Einsamkeit. Staubfeine, fast unsichtbare Kristalle überzogen die Strassen der Innenstadt. Der braungelbe, feuchte Schmutz des lange vergessenen Sommers und des Krieges war an den Hauswänden und in den Arkaden zu dreckigem Eis erstarrt. Schatten huschten über die strahlenden Kreuzungen; grossgewachsene, hagere Neu-Berner Ober-länder Bauern mit Astrachanmützen auf dem Kopf; verwundete Soldaten unserer Armee, deren Gesichter mit Mullbinden bandagiert waren und deren hochgeklappte Ärmel, in denen einmal ein Unterarm oder eine Hand gesteckt hatte, mit Sicherheitsnadeln an die Schulterklappen befestigt waren; blonde Mwanas in viel zu langen, zerrissenen Mänteln hüpften über das Kopfsteinpflaster; Velo fahrende Greisinnen, die noch nie den Frieden gesehen hatten, fuhren winkend vorbei; zerzauste Bettler stritten sich mit Hausierern um Schnürsenkel oder um Salz; Hunde dösten in der schwachen Wintersonne und erwachten nur, wenn der Camion des Hundeschlachters, dessen Motorengeräusch sie sich alle genauestens eingeprägt hatten, um die Ecke bog.

Es war notwendig, dass der Krieg weiterging. Er war der Sinn und Zweck unseres Lebens, dieser Krieg. Für ihn waren wir auf der Welt. Ein Pferd stand unangebunden an einem Haus. Unendlich weit oben am Himmel sirrte das Geschoss einer deutschen Langstreckenkanone, von Norden kommend, nach Osten. Manchmal fielen sie herab und schlugen bei uns ein. Es war reiner Zufall, wiewohl man natürlicherweise erst den Einschlag wahrnahm und dann das Geräusch des sich nähernden Geschosses.

Eine Abteilung welscher Soldaten stand vor einem Wohnhaus und bewarf sich mit Schneebällen. Als die Soldaten mich kommen sahen, liessen sie den geformten Schnee fallen und strichen sich mit klammen und geröteten Händen rasch vorne die Mäntel glatt. Es waren fast noch Mwanas. Sie salutierten. Ich erkannte einen von ihnen. Er hatte persönlich einem gefangengenommenen deutschen Soldaten in Chur, nachdem sie ihn ausgezogen hatten, seine eigenen Epauletten an die nackten Schultern genagelt, mit einem Holzhammer. Danach war der Deutsche, verblutend, wimmernd und halb verrückt vor Angst, an einen Lindenbaum gebunden und erschossen worden.