9,99 €

Mehr erfahren.

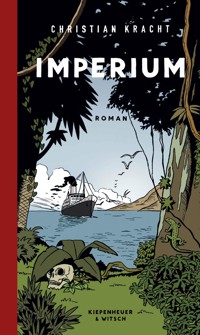

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Wiedergeburt der gothic novel aus dem Geist des Kinos Christian Krachts neuer Roman »Die Toten« führt uns mitten hinein in die gleißenden, fiebrigen Jahre der Weimarer Republik, als die Kultur der Moderne, besonders die Filmkultur, eine frühe Blüte erlebte. Hier, in Berlin, »dem Spleen einer unsicheren, verkrampften, labilen Nation«, versucht ein Schweizer Filmregisseur, angestachelt von einem gewissen Siegfried Kracauer und einer gewissen Lotte Eisner, den UFA-Tycoon Hugenberg zur Finanzierung eines Film zu überreden, genauer gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das überschneidet sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem entstehenden Hollywood-Imperium Paroli bieten will ... Ein Roman in betörend-magischer Sprache, der das Geheimnis des Films als Kunstwerk der Moderne feiert, seine großen Meister von Murnau bis Lang, die Sehnsucht großer Künstler nach Transzendenz und Erlösung und die Erinnerung als Quelle unseres Ichs. Ein Roman über die Geister, die ständig unter uns sind, ob wir es wollen oder nicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Christian Kracht

Die Toten

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christian Kracht

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christian Kracht

Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane »Faserland«, »1979«, »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« und »Imperium« sind in 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Die Toten sind unendlich einsame Geschöpfe, es gibt keinen Zusammenhalt unter ihnen, sie werden alleine geboren, sterben und werden auch alleine wiedergeboren.«

Inhaltsverzeichnis

Förderungshinweis

Widmung

Motto

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

Zweiter Teil

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

Dritter Teil

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

Die Arbeit an diesem Roman wurde von der schweizerischen Stiftung Pro Helvetia unterstützt.

Für Frauke und für Hope

We are all so afraid, we are all so alone, we all so need from the outside the assurance of our own worthiness to exist. But these things pass away; inevitably they pass away as the shadows pass across sundials. It is sad, but it is so.

Ford Madox Ford

Ich habe nur ein Herz, niemand kann es kennen außer ich selbst.

Junichirō Tanizaki

Erster Teil

1.

Es war der nasseste Mai seit Jahrzehnten in Tokio; das schlierige Grau des bewölkten Himmels hatte sich seit Tagen in ein tiefes, tiefes Indigo verfärbt, kaum jemand vermochte sich jemals an derartig katastrophale Wassermengen zu erinnern; kein Hut, kein Mantel, kein Kimono, keine Uniform saß noch, wie sie sollte; Buchseiten, Dokumente, Bildrollen, Landkarten begannen sich zu wölben; dort war ein widerspenstiger Schmetterling im Flug von Regenschauern hinab auf den Asphalt gedrückt worden – Asphalt, in dessen Vertiefungen voller Wasser sich abends die hellbunten Leuchtschilder und Lampions der Restaurants beharrlich spiegelten; künstliches Licht, zerbrochen und portioniert von arrhythmisch prasselnden, ewigen Schauern.

Ein junger, gutaussehender Offizier hatte diese oder jene Verfehlung begangen, weshalb er sich nun im Wohnzimmer eines ganz und gar unscheinbaren Hauses im Westen der Stadt bestrafen wollte. Die Linse der Filmkamera wurde an ein entsprechendes Loch in der Wand des Nebenzimmers geführt, dessen Ränder man mit Tuchstreifen wattiert hatte, damit das Surren des Apparats nicht die empfindliche Szenerie störe: Der Offizier kniete sich hin, öffnete die weiße Jacke links und rechts, fand prüfend mit nahezu unmerklich zitternden, gleichwohl präzise suchenden Fingerspitzen die korrekte Stelle, verneigte sich und tastete nach dem vor ihm auf einem Sandelholzblock liegenden, hauchscharfen tantō. Er hielt inne, horchte, hoffte darauf, noch einmal das Geräusch des fallenden Regens zu hören, aber es ratterte lediglich leise und maschinell hinter der Wand.

Gleich nachdem die hellgeschliffene Spitze des Dolchs die Bauchbinde und die darunterliegende feine weiße Bauchhaut angeritzt hatte, deren sanfte Wölbung von nur wenigen schwarzen Schamhaaren umspielt wurde, glitt die Klinge schon durchs weiche Gewebe in die Eingeweide des Mannes hinein – und eine Blutfontäne spritzte seitwärts zur unendlich zart getuschten kakejiku, zur Bildrolle hin. Es sah aus, als sei das kirschrote Blut mittels eines Pinsels, den ein Künstler mit einer einzigen, peitschenhaften Bewegung aus dem Handgelenk ausgeschüttelt hatte, absichtlich quer über die kakejiku geklatscht worden, die dort in erlesener Einfachheit im Alkoven hing.

Stöhnend vor Schmerz beugte sich der Sterbende vornüber, verlor dabei fast das Bewußtsein und richtete sich anschließend unter gewaltiger Anstrengung wieder auf. Nun saß er gerade und zog das Messer, das bereits in ihm steckte, seitwärts an sich, von links nach rechts, dann sah er hoch, an dem Loch vorbei, durch welches die Kamera ihn filmte, schließlich spuckte er von heller Gallertmasse angedicktes Blut, und seine Augen brachen sich weiß im Unendlichen. Es wurde angeordnet, die Kamera weiterlaufen zu lassen.

Als der Film entwickelt war, trug man eine in öliges Zellophan versiegelte Kopie vorsichtig durch den Regen. Die letzten Straßenbahnen fuhren gegen elf Uhr abends, man hatte sich bemüht, die Kopie korrekt und zeitig abzuliefern.

2.

Der Filmregisseur Emil Nägeli, aus Bern, saß unkomfortabel, aber aufrecht im Inneren des klapprigen Metallgehäuses eines Flugzeugs und biß und riß an den Fingerkuppen. Es war Frühling. Wie seine Stirn feucht wurde, wie er nervös angespannt die Augen verdrehte – da er glaubte, das Nahen eines drohenden, bald sich erfüllenden, katastrophalen Unheils zu spüren –, wie er saugte und nagte. Und während die Haut vom Druck der Zähne wund und rot wurde, stellte er sich immer und immer wieder vor, das Flugzeug würde jäh am Himmel aufblitzend auseinanderbersten.

Es war schrecklich, er wußte sich nicht zu helfen. Er putzte die runden Brillengläser, stand auf, um zur Toilette zu gehen – doch als er den Deckel hob und erschrocken durch das Loch hinaus und hinunter ins Nichts sehen konnte, besann er sich anders, setzte sich wieder auf seinen Platz in der Kabine, trommelte mit den lädierten Fingerkuppen auf dem Titelblatt einer Illustrierten, bat schließlich um ein Getränk, das nicht kam.

Nägeli war unterwegs von Zürich ins neue Berlin, dem Spleen dieser unsicheren, verkrampften, labilen Nation. Unter ihm zogen die fleckigen Wälder des Thurgaus vorbei, vorübergehend sah man den Bodensee aufblinken, dann entdeckte er dort unten die vereinsamten, menschenleeren Dörfer einer von Schatten befallenen fränkischen Tiefebene, immer nordwärts, über Dresden hinweg, bis konturlose Wolken erneut die Sicht verbargen.

Schon ging es blechern und ruckelnd wieder hinab – aus irgendeinem Grund teilte man ihm mit, das Flugzeug solle in Berlin-Zentralflughafen repariert werden, etwas am Propellergehäuse sei defekt. Er wischte sich mit dem Ende der Krawatte über die feuchte Stirn. Und endlich nun bekam er unter Entschuldigungen eine Tasse Kaffee serviert, kaum daran nippend sah er aus dem Fenster hinaus ins farblose Weiß.

Sein Vater war vor einem Jahr gestorben. Unversehens, als könne der Tod des Vaters ein erstes Anzeichen seiner eigenen Sterblichkeit gewesen sein, war das mittlere Alter erschienen, unbemerkt, über Nacht, mit all seiner sittsam verborgenen, heimlich ausgelebten Larmoyanz, dem beständigen purpurnen Selbstmitleid. Nun würde lediglich das letzte Alter folgen, die Epoche des Greises, danach nichts mehr, außer ein Nägeli vollends grotesk anmutendes Vakuum, weswegen er seine Finger beißend bemühte, deren Haut sich nun in milchig-durchsichtigen kleinen Fetzen abgelöst hatte.

Oft hatte ihm zu Hause in der Schweiz geträumt, er wäre des Winters völlig nackend in seinen verschneiten Garten hinausgetreten, hätte sich verneigt, einige Atemübungen vollzogen, sich in die Knie gehockt und die über ihm kreisenden, im Schnee nach Nahrung suchenden Raben beobachtet, die, ohne jegliches Bewußtsein ihrer selbst, anmutig unter einem bleiernen Himmel schwebten. Er bemerkte die betäubende Kälte an seinen bloßen Füßen nicht, die kristallin wirbelnden Wehen nicht, die Träne nicht, die vornüber in den Schnee fiel.

Man hatte cut! gerufen, ein Assistent hatte die Nahaufnahme der Träne vorbereitet, indem er sich dem Darsteller mit einer Pipette näherte, dieser verharrte in der Hocke, gleichsam seine Mimik einfrierend. Zeitgleich riß er seine Augen auf, um bequemer auf natürliche Art weinen zu können, sollte die künstlich erzeugte Träne, wie es oft der Fall war, doch allzu theatralisch wirken. In jenem Moment wurde Nägeli bewußt, daß er sowohl vor als auch hinter der Kamera stand, und er empfand einen unmenschlichen, bestürzenden Schauder angesichts dieser Zerissenheit. In diesem Augenblick war er meistens wieder erwacht.

Emil Nägeli war ein ansehnlicher Mann; er stand im Gespräch stets leicht vornübergebeugt; war von großer, niemals aufgesetzt wirkender Höflichkeit; blonde, weiche, aber nicht unstrenge Augenbrauen gaben eine spitze schweizerische Nase frei; er war feinfühlig und wachsam, er trug sein Nervenkostüm sozusagen außerhalb der Haut, folglich errötete er schnell; ihm war eine gesunde Skepsis gegenüber festgefügten Weltbildern zu eigen; über seinem schwachen Kinn lagen die weichen Lippen eines schmollenden Kindes; er trug englische, fast unsichtbar gemusterte, dunkelbraune Wollanzüge, deren etwas zu kurze Hosenbeine unten mit einem Umschlag versehen waren; er rauchte Zigaretten, manchmal Pfeife, war kein Trinker; er sah aus wäßrigen blauen Augen in eine leidvolle und wundersame Welt; er gab vor, am allerliebsten hartgekochte Eier mit Bauernbrot und Butter und Tomatenscheiben zu essen, in Wahrheit aber aß er äußerst ungern, der Prozeß der Nahrungsaufnahme langweilte ihn, ja widerte ihn bisweilen an, und so litten seine Mitmenschen unter seiner dem Glukosemangel geschuldeten schlechten Laune, wenn er bis zum Nachtessen wieder einmal nur Kaffee zu sich genommen hatte.

Nägeli gingen die hellblonden Haare aus, sowohl über der Stirn als auch am Hinterkopf; er hatte begonnen, sich eine langgewachsene Strähne von der Schläfe her seitwärts über die so verleugnete Glatze herüber zu kämmen; um das unmerklich weiter erschlaffende Doppelkinn zu verbergen, hatte er sich einen Vollbart wachsen lassen, den er sich, über das Resultat enttäuscht, eiligst wieder abrasiert hatte; die faltigen dunkelblauen Augenringe, die früher nur morgens im Spiegel erschienen waren, verringerten sich jetzt tagsüber nicht mehr; das Sehvermögen wurde, nahm er einmal die verschiedenen Brillen ab, von Tag zu Tag eingeschränkter, Unschärfe setzte ein, und der vollmondförmige Bauch, der in augenscheinlichem Kontrast zu seinem übrigen schmalen Körper stand, ließ sich nicht mehr durch rigoroses Einziehen unsichtbar machen. Er spürte eine allumfassende Erschlaffung, eine Phlegmatisierung des Körpers, eine stetig anwachsende, sprachlose Melancholie angesichts jener Zumutung der Vergänglichkeit.

3.

Nägelis Vater war ein vom Leben leicht verkleinerter, schlanker, beinahe zarter Mann gewesen, seine Hemden stets von unendlicher Kostbarkeit; gerade die Stelle, an der die enge Manschette des Oberhemdes sein Handgelenk umschlossen hatte, die sowohl die flache goldene Armbanduhr als auch die nur am Rande ganz leicht behaarte, schmale Hand offenbarte, erfüllte den kleinen Emil mit der unbestimmten, stummen, fast sexuellen Sehnsucht, eines Tages möge seine eigene Hand ähnlich elegant auf der weißen Tischdecke einer gehobenen Berner Gaststätte ruhen können, gleichzeitig Ausdruck panthergleicher, schlagbereiter Kraft und vornehmer Zurückhaltung.

Dieselbe Hand war es, so hatte es ihm seine Mutter später erzählt, die ihm als Kleinkind oftmals ins Gesicht geschlagen hatte, weil er den wohl etwas klumpigen Grießbrei nicht habe essen wollen, jene Hand also, die auch den Eierköpfer am Frühstückstisch samt Ei gegen die Wand geschleudert hatte, so daß der trostlose Apparat unter metallenem Scheppern auf die roten Fliesen geschlagen war und das Ei im Bersten einen abstoßenden orangefarbenen Dotterfleck an der Wand hinterlassen hatte, der dort noch jahrelang zu sehen oder zumindest zu erahnen war.

Jene Hand griff aber auch oft schützend nach seiner, wenn der Vater und er in Bern über die Straße gingen und der Junge vergessen hatte, nach links zu den heranbrausenden, in der Schweiz soeben allgegenwärtig gewordenen Automobilen hinzuschauen; sie zog ihn dann zurück aufs Trottoir, in Sicherheit, sie beruhigte ihn, sie wärmte ihn, sie gab ihm die ersehnte Geborgenheit; diese Hand, die er, fast ein halbes Jahrhundert später, im Sterbezimmer der evangelischen Klinik Elfenstein in der Hauptstadt, ergriffen hatte, sich im selben Augenblick der Vortäuschung dieser finalen Intimität schämend.

Wohin nur mit dem imawashii Blick, hinauf zur Decke, an der sich ohnehin alles sammelte, oder geradeaus, nach vorne, zur im elektrischen Licht kaltgrün glimmenden Holzleiste über dem Sterbebett, an welcher Erinnerungsfotos oder Besserungswünsche zu befestigen waren, oder, ja doch, den Blick lieber hinab in die Vergangenheit richten, sich nun endlich ton- und klagelos wünschen, die Geschichten kehrten wieder, die Geschichten, die er erzählt bekommen hatte, jene mit dem schwarzen Raben und dem schwarzen Hund, Emil höhlenähnlich eingerollt in des Vaters Silberfuchsdecke, unten, am Fußende des elterlichen Bettes, mit der kleinen Hand den vertrauten Daumen des Vaters ertastend, des Vaters Hand?

Philip hatte ihn der Vater zeit seines Lebens genannt. Fünfundvierzig Jahre lang projizierte er auf ihn diese nur schlecht als Humor getarnte Grausamkeit, so, als wisse er nicht, daß sein Sohn Emil heiße, nein, als wolle er es nicht wissen; Philip, dieses eiserne, ruhige, knechtende Rufen nach ihm, die Betonung auf dem ersten i. Dann, wenn die Gefahr dieser oder jener Strafe, dieses oder jenes unangenehmen Auftrags im Kinde, im Heranwachsenden gebannt war, wurde endlich das zärtliche, heilende Fi-di-bus gerufen, die erniedrigende Koseform eines Namens, der ganz und gar nicht der seine war.

Als sein Vater starb, als Nägeli ihn das letzte Mal lebend sah, im Elfenstein, da hob er ihn einmal, die Arme unter den Rücken schiebend, sanft hoch vom Bett, nicht wissend, ob er das überhaupt dürfe – aber sein Vater lag doch im Sterben! Welche Macht sollte es ihm denn verbieten? Der Herr Doktor war nun ganz federleicht, war erschreckend faltig am Rücken und am Hinterteil, voller dunkelblauer, an den Rändern gelblicher Flecken vom langen Liegen.

Sein so vertrautes Gesicht war Emil doch näher und süßer als alles andere (der weiß-scheckige Bart, den sich der Vater am Strand in der Sommerfrische Jütlands, unter den piksenden baltischen Kiefern, hatte wachsen lassen und dann, dem Kinde zur Enttäuschung, wieder, wie sein Sohn dereinst, abrasiert hatte; jene beiden rätselhaften blauen Punkte, einer linker Hand, einer rechts, wie Tätowierungen zwischen Ohrmuschel und Wange; jene Narbe, stümperhaft vernäht, in der kleinen Furche zwischen Unterlippe und Kinn); ja, dieses Gesicht ähnelte jetzt der ledrigen, pergamentenen Haut einer hundertjährigen Schildkröte. Die Haut war vom nahenden Tod links und rechts von den Ohren aus nach hinten gezogen worden, und er sprach sotto voce aus einem ruinösen, verfaulten, obsidianfarbenen Gebiß.

Und während der Wind mit beständiger Unheimlichkeit vor dem Fenster pfiff, fragte er Emil, ob jemand dort, an der ganz offensichtlich leeren Krankenhauswand hinter ihm, wohl arabische Schriftzeichen aufnotiert habe, doch, dort, sieh nur Philip, mein Sohn, und ob er seinen Militärdienst auch nicht vergessen habe, und wann er denn nun endlich aus dieser unwürdigen Klinik entlassen werde, in der ihn sein Sohn habe verwahren lassen, aus Gründen, die ihm nicht ersichtlich seien, und, am allerwichtigsten, ob er, Philip, nicht bereit sei, einem sterbenden alten Mann einen klitzekleinen Dienst zu erweisen, den letzten sozusagen, das könne er ihm doch nicht abschlagen.

Zitternd wedelte er mit der Hand, Philip möge näher kommen, ganz nahe, so daß des Vaters Lippen dicht an seinem Ohr lägen. Er kicherte, er habe sich schon seit geraumer Zeit geweigert, die Zähne zu reinigen, und im letzten Jahr seines Lebens ausschließlich Schokolade und gezuckerte warme Milch zu sich genommen, weshalb es in seiner Mundhöhle faule und gäre, und jetzt wolle er ihm etwas unendlich Wichtiges, Finales wispern.

Fest umklammerte er Emils Handgelenk, ja, sagte er, komm noch näher (Nägeli vermochte nun den modrigen, alraunigen Atem des Alten zu riechen, bildete sich absonderlicherweise ein, dessen schwarze Zähne würden nach ihm schnappen, während der Vater seinen Sohn mit allerletzter Anstrengung näher, ganz nah zu sich heranzog), es erklang nun ein einziges, fast kraftvolles hah, den Buchstaben H konnte er noch hauchen, laut, dann rasselte es käfergleich aus des Vaters kaminöser Kehle, und er schied dahin, und Nägeli schloß ihm sanft die opak und verregnet gewordenen Augen.

4.

Masahiko Amakasu lag zu Hause, den Ellenbogen auf ein Kissen gestützt, im großen Zimmer neben der Küche, schenkte sich ein halbvolles Glas Whisky ein, legte eine Schallplatte mit einer Bach-Sonate auf den Apparat und sah sich den Film auf seinem Heimprojektor bis zur knappen Hälfte an. Er kam nicht weiter als bis zu jener Stelle, an welcher der junge Mann, aus dessen Bauch der Griff des Messers unanständig ragte, sich erbrechen mußte. Amakasu konnte kein Blut sehen, abscheulich war das, wie gelähmt war er vom kinematographisch festgehaltenen, entmenschten Imago des Realen.

Die ganze Chose erinnerte ihn an eine Serie von braunstichigen Fotografien, die er einmal kurz in den Händen gehalten hatte; darauf war zu sehen gewesen, wie ein Delinquent im imperialen China mittels Lingchi gepeinigt und in den Tod geschickt worden war – man hatte den Verurteilten, der seinen Blick während der Folter ekstatisch wie Sankt Sebastian himmelwärts richtete, auf barbarische Weise mit Messern traktiert; die Haut war abgeschält worden, die Extremitäten einzeln, Finger um Finger, abgeschnitten. Entsetzt hatte Amakasu die Bilder so rasch fallen lassen, als seien sie mit Kontaktgift bestrichen gewesen; es gab bestimmte Dinge, die man nicht abbilden durfte, nicht vervielfältigen, es gab Geschehnisse, an denen wir uns mitschuldig machten, wenn wir deren Wiedergabe betrachteten, es war genug gewesen, es war alles da.

Er hatte sich letztens aufgrund starker Sehtrübung von einem befreundeten Arzt behandeln lassen, der ihm nach eingehender, von wedelnden Handbewegungen begleiteter Untersuchung eine mittelschwere Infektion diagnostiziert und ihm gleich noch im Vorzimmer mit der Pinzette unter fast unerträglichen Schmerzen einige Wimpern ausgerissen hatte; die fraglichen Wimpern waren anscheinend nach innen, Richtung Augapfel gewachsen. Nun konnte er zwar wieder scharf sehen, aber die Erinnerung an jene Prozedur, die nicht einmal eine Minute gedauert haben konnte, löste in ihm ein ähnlich tiefes Unwohlsein aus wie die filmische Dinglichmachung dieses Selbstmords.

Amakasu hatte sich in den letzten Wochen sicherlich ein Dutzend europäische Spielfilme angesehen; Murnau, Riefenstahl, Renoir, Dreyer. Darunter war auch Die Windmühle des Schweizer Regisseurs Emil Nägeli gewesen, eine einfache Geschichte aus einem kargen Schweizer Bergdorf, die in ihrer langatmigen Erzählweise an Ozu und Mizoguchi erinnerte und für ihn den Versuch einer Definition des Transzendentalen, des Spirituellen darstellte – Nägeli war es ganz offensichtlich gelungen, mit den Mitteln der Filmkunst innerhalb der Ereignislosigkeit das Heilige, das Unaussprechbare aufzuzeigen.

Manchmal verweilte Nägelis Kamera lange und grundlos bei einem Kohleherd, über einem Holzscheit, am Hinterkopf des rund geflochtenen Haares einer Magd, auf ihrem weißen, von blondem Flaum bestaubten Nacken, um dann durch ein offenstehendes Fenster magisch hinauszugleiten, Richtung Tannen und schneebedeckte Berghöhen, als sei sie immateriell, als sei die Kamera jenes Regisseurs ein schwebender Geist.

Oft war Amakasu beim Betrachten dieses Schweizer Films eingenickt; er wußte nicht mehr, ob es nur für ein paar Sekunden gewesen war oder gleich minutenlang; sein Kopf war zur Seite gefallen, und nach dem kurzen Empfinden, er würde fliegen oder vielleicht unter Wasser spazierengehen, war er erschrocken und ruckartig wieder erwacht; die schwebenden, in allen Grauvariationen flackernden, beinahe gegenstandslosen Mosaike des Films hatten sich mit seinen Traumbildern vermengt und sein Bewußtsein mit der violetten Politur einer unbestimmten Angst überzogen.

Jetzt aber hatte er jenen abscheulichen Selbstmordfilm vor sich, diese Dokumentation eines realen, tatsächlichen Todes. Amakasu schaltete den Projektor mit einer knappen Handbewegung aus, zündete sich eine Zigarette an, blieb im feuchten Wind des Tischventilators sitzen und erwog, die Filmrolle nicht nach Deutschland zu schicken, sie lieber im Kellerarchiv des Ministeriums zu verschließen, sie dort liegen zu lassen und für immer zu vergessen. Allmählich wurde er zu jener Sorte Mensch, die allen Glauben verloren hat, außer vielleicht den Glauben an das Unechte.

Die eisernen Geheimnisse seines Landes, jene Schweigsamkeit, die alles meint und nichts sagt, war ihm zuwider, aber gleichermaßen waren ihm, wie jedem Japaner, die Ausländer aufgrund ihrer Seelenlosigkeit zutiefst suspekt – wenn man sie und ihre aufdringliche Irrelevanz jedoch für die eherne Pflicht dem Kaiser und der Nation gegenüber benutzen konnte, nun, dann mußte man das wohl tun.

Ein Nachtfalter hatte sich in der Küche verirrt und schwirrte geräuschvoll klappernd eine Runde um den Kühlschrank. Amakasu trocknete Teller und Glas ab, stellte das Geschirr vorsichtig ins Regal zurück und lauschte dem Regen, der beständig auf das Dach des Hauses klopfte. Doch, es war alles richtig so mit den Deutschen. Er würde den Film nach Berlin schicken, gleich morgen. Am Ende lief es doch darauf hinaus, daß wirkliche Empfindungen sich eher um eine Fotografie oder einen Film kristallisieren als etwa um eine verbale Äußerung oder gar um einen Slogan. Das Leiden des Offiziers in dem Film war gleichzeitig verzückt und unerträglich, eine Transfiguration des Schreckens zu etwas Höherem, Göttlichem – die Deutschen würden das doch gut verstehen in ihrer makellosen Todessehnsucht.

Amakasu ging durch den Flur hinüber zum Badezimmer, putzte sich die Nase und drehte einen Propfen aus Seidenpapier, um sich damit in einem dostojewskischen Anflug von Selbstvergessenheit die Ohren zu reinigen. Er roch daran, roch nichts an den gelb verfärbten Stellen, knüllte das Papier zusammen und warf es in die Schüssel der modernen westlichen Toilette, betätigte die Spülung und beobachtete, wie der Maelstrom des Wassers wirbelnd und unanständig gurgelnd das Ganze zu den letzten Takten der Bach-Sonate hinabsaugte.

5.

Am nächsten Morgen nahm er die Straßenbahn durch den Regen ins Ministerium. Dort angekommen, hängte er Hut und Mantel hinter die Tür seines Büros, bestellte sich Tee und etwas Reis und bereitete den ganzen Tag lang einen Brief auf Deutsch an die Universum Film AG vor, den er aus selbst ihm etwas übertrieben erscheinenden Sicherheitsgründen nicht seiner adretten (leider etwas kurzbeinigen) deutschen Sekretärin aus dem Schreibpool des Außenministeriums diktierte, sondern selbst verfaßte, auf der Schreibmaschine, mit bleichen, sauber manikürten, zu zwei gekrümmten Bögen über der Tastatur erhobenen Zeigefingern.

Es war, wie Amakasu mit einiger Zufriedenheit feststellte, ein Meisterwerk der Manipulation. Selbsterniedrigungen wechselten sich mit Schmeicheleien ab, zurückhaltende Forderungen mit völlig unhaltbaren Versprechungen.

Er regte an, man möge doch bitte rasch aus Deutschland Fachleute schicken, die bereit seien, mit den exzellenten Objektiven von Carl Zeiss und dem allem überlegenen Agfa-Filmverfahren in Japan zu wirken, hier zu drehen, zu produzieren, und so dem – wenn man das so sagen könne – allmächtig erscheinenden US-amerikanischen Kulturimperialismus entgegenzuarbeiten, dessen Ausformungen sich virengleich über das Kaiserreich der Showa-Herrschaft ausgebreitet hätten, vor allem im Kino, und dadurch natürlich auf der Straße und im Volk. So habe man beispielsweise unlängst eine Quote eingeführt, um das drangsalierte japanische Kino zu schützen und zu fördern.