12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»I'll see you in twenty-five years.« Laura Palmer. »Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, ›Faserland‹ genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen auf dem Zürichsee, relativ traumatisch.« Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: vor 25 Jahren irrte in »Faserland« ein namenloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In »Eurotrash« geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt. »Eurotrash« ist ein berührendes Meisterwerk von existentieller Wucht und sarkastischem Humor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Christian Kracht

Eurotrash

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christian Kracht

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christian Kracht

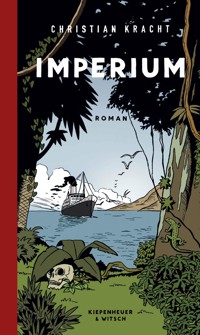

Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane »Faserland«, »1979«, »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten«, »Imperium« und »Die Toten« sind in über 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis, 2016 den Schweizer Buchpreis und den Hermann-Hesse-Literaturpreis.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Christian Krachts lang erwarteter neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: Vor 25 Jahren irrte in »Faserland« ein namenloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In »Eurotrash« geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt.

»Eurotrash« ist ein berührendes Meisterwerk von existentieller Wucht und sarkastischem Humor.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Håkan Liljemärker

Covermotiv: Karien Deroo, Man With Cherries, Oil on canvas © Karien Deroo

ISBN978-3-462-32125-8

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis

Widmung

Motti

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

VIII. Kapitel

IX. Kapitel

X. Kapitel

XI. Kapitel

XII. Kapitel

Die Arbeit an diesem Roman wurde von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt.

Dieses Buch ist ein Roman, wenn auch wie in vielen Romanen einige seiner Charaktere Vor- und Urbilder in der Realität haben, von denen das eine oder andere biografische Detail übernommen wurde. Die Romanfiguren, ihre Eigenschaften, ihre Handlungen und die Ereignisse und Situationen, die sich dabei ergeben, sind fiktiv.

Für meine Frau, meine Tochter, meine Schwester und meine Mutter.

What is fully, completely understood

leaves no trace as memory.

Jiddu Krishnamurti

Wenn du Deutschland liebst,

dann besuche es lieber nicht.

Jorge Luis Borges

I.

Also, ich mußte wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen. Sie hatte angerufen, ich solle doch bitte mal rasch kommen, es war ganz unheimlich gewesen am Telefon. Und aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, daß ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muß ich außerdem sagen, daß ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun leider nicht mehr einfällt, Faserland genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen mitten auf dem Zürichsee, relativ traumatisch.

Ich war mit der ganzen Geschichte dann das erste Mal erneut in Berührung gekommen, als ich eben, wie gesagt in Zürich, unten auf der Bahnhofstrasse, einen dunkelbraunen, etwas groben Wollpullover gekauft hatte, an einem kleinen, aus Brettern zusammengezimmerten Verkaufsstand, unweit des Paradeplatzes. Es war bereits Abend gewesen, ich hatte etwas Baldrian zu mir genommen, und der Effekt der Tabletten und das Hoffnungslose des Schweizer Herbstes und die fünfundzwanzig vergangenen Jahre hatten sich bleiern und maßlos über mein Gemüt gelegt.

Kurz zuvor war ich in der Altstadt unterwegs gewesen. In einer klandestinen Filmvorführung drüben im Niederdorf war In girum imus nocte et consumimur igni gezeigt worden, der letzte Film von Guy Debord, fertiggestellt noch vor seinem Selbstmord. Man war zu viert oder zu fünft gekommen, was mir angesichts des immer noch hellsonnigen warmen Abends und des blutleeren, einschläfernden Werks wie ein Wunder erschienen war.

Und nachdem das Publikum, also die beiden Professoren, der Projektionist und ein Obdachloser, der eine Weile im Kinosessel hatte schlafen wollen, verabschiedet und die Hände fertig geschüttelt waren, bin ich wohl wieder hinab Richtung Paradeplatz gelaufen, ohne Absicht und Sinn durch die Nacht. Und dort, auf der anderen Seite der Limmat, hatte ich dann eben jenen improvisierten Verkaufsstand einer schweizerischen Kommune vorgefunden, an dem zwei bebrillte Frauen unbestimmten Alters und ein bärtiger, freundlicher junger Mann schwere Wollpullover und Decken in Naturfarben verkauften, die sie selbst gestrickt hatten.

Diese einfachen Wollsachen waren mir neben den in den Schaufenstern der inzwischen lange geschlossenen, aber immer noch hell erleuchteten Boutiquen der Bahnhofstrasse ausgestellten Kleidungen auf anheimelnde Art authentisch erschienen, wie mir auch das Lächeln der beiden Verkäuferinnen von, ja, man muß es so sagen, von Realität und von Sinn durchdrungen erschienen war. Mir zumindest aber realer dünkte als die gesamte Bahnhofstrasse und deren überall links und rechts zu Dutzenden aufgehängten Schweizer Fahnen und die luxuriöse, provinzielle, belanglose Staffage in den Schaufenstern. Und als ich den Kommunarden den Hundertfrankenschein aushändigte – nachdem ich den Pullover, den ich trotz Kälte kurzentschlossen anprobiert hatte, wieder ausgezogen und in eine neutrale, hellbraune Packpapiertüte hatte zusammenlegen lassen –, hatte ich ganz kurz den, ja, auch vielleicht falschen Eindruck, durch diese Transaktion an etwas Relevantes gelangt zu sein.

Wie dem auch sei, man hatte mir die Tüte und einen farbigen, etwas verblichenen Prospekt übergeben, den ich leicht beschämt mit hinab in die Tüte hatte gleiten lassen. Ich könnte ihn ja später unbemerkt entsorgen, hatte ich gedacht, und ich verabschiedete mich mit einem etwas ungelenken Lächeln und marschierte leicht fröstelnd Richtung Münsterplatz, mit dem Gedanken, in der Bar der Kronenhalle noch ein Getränk zu nehmen, bevor ich wieder zurück ins Hotel ginge, mich ins Bett legte, ein weiteres pflanzliches Schlafmittel nahm und das Licht ausmachte.

Die Angelegenheiten meiner Mutter, und jetzt komme ich drauf, derentwegen ich jeden zweiten Monat Zürich, diese Stadt der Angeber und der Aufschneider und der Erniedrigung, aufsuchen mußte, hatten mich seit Jahren vollends paralysiert. Es war schrecklich geworden, es war ganz und gar abscheulich geworden, es war mehr geworden, als ich ertragen konnte, als man normalerweise ertragen sollte. Meine Mutter nämlich war sehr krank, das heißt krank auch im Kopf, nicht nur dort, aber dort vor allem.

Um nicht den Kontakt zu ihr zu verlieren und um mich nicht einem Zustand der Resignation und der Hoffnungslosigkeit hinzugeben, hatte ich mich irgendwann entschlossen, sie alle zwei Monate zu besuchen. Ja, ich hatte mich entschlossen, das Elend einfach zu akzeptieren, in dem meine Mutter in ihrer Wohnung seit Jahrzehnten dahinlebte, umgeben von kullernden, leeren Wodkaflaschen, von ungeöffneten Rechnungen der diversen Zürcher Zobelpelzlager und den knisternden Folien ihrer Schmerzmittelpackungen.

Jetzt aber hatte sie mich von sich aus kontaktiert und zu sich bestellt, sonst hatte sie einfach immer abgewartet, bis ich eben aufgetaucht war, in diesem Zweimonatsrhythmus, in Zürich. Meistens hatte sie von mir verlangt, ihr irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ihr Anruf machte mich wie gesagt noch nervöser, als es diese Besuche ohnehin schon taten, weil sie irgend etwas beabsichtigte, sie hatte plötzlich die Oberhand, es ging sozusagen von ihr aus, sonst hatte sie immer geschwiegen und abgewartet.

Sie hatte weder E-Mail noch Mobiltelefon und lehnte das Internet ab. Zu kompliziert, hatte sie immer gesagt, und die Tasten, die seien ihr zu klein. Ich vermutete aber, daß sie sich dem aus Arroganz verweigerte und nicht aus dem einfachen Unvermögen, Tasten zu bedienen. Sie tat so, als lese sie gerne Zeitungen und Stendhal. Ihre Haut hatte die Textur von trockener Seide, sie war immer ein kleines bißchen sonnenverbrannt, obwohl sie niemals draußen auf der Terrasse saß, bei den Hortensien.

Sie wurde von der Haushälterin bestohlen, jeden zweiten Tag war ihr Portemonnaie leer. Obwohl sie fast kein Geld ausgab, war es alles immer fort, wie auch ihr schwarzer Mercedes eines Tages fort war, aus der Garage des Mietshauses entfernt und in die Bukowina verbracht, durch den bukowinischen Mann der bukowinischen Haushälterin, es war ein Graus, aber immerhin war sie nicht mehr in Winterthur.

Ihren achtzigsten Geburtstag hatte sie nämlich dort in der geschlossenen Psychiatrie feiern müssen. Wenn man es mit Humor nahm, war es wie bei Dürrenmatt, aber es war eigentlich viel trauriger als bei Dürrenmatt, da es sich um meine Mutter handelte und nicht um irgendeine Mutter und nicht um irgendeine Psychiatrie, sondern die mit dem dunkelsten, grausamsten aller Namen: Winterthur.

Ich hatte vergessen oder verdrängt, daß die Klinik noch einen anderen Namen hatte, so etwas wie Frankenstein, so etwas war es gewesen, ich kam nicht mehr drauf. Jedenfalls hatte man sie wieder entlassen aus diesem Winterthur, entlassen müssen, da sie nur durch richterlichen Beschluß weiterhin in der Nervenklinik verwahrt werden konnte, und den gab es nicht und würde es auch nie geben. Denn meine Mutter verstand es, durch ihre raffinierten Manipulationen, durch ihre schroff deklarierte Kaltblütigkeit dem sie untersuchenden Gegenüber zu suggerieren, es sei alles in bester Ordnung, man müsse sie lediglich wieder in ihre Wohnung lassen, dann bleibe auch alles so, in bester Ordnung. Man müsse sie nur wieder zu ihrem geliebten Phenobarbital lassen, zu den Kisten mit dem schäbigen Fendant – die Flasche Weißwein mit Schraubverschluß zu sieben Franken fünfzig – und dem jede Woche ab- und jede Woche wieder neu bestellten Abonnement der Neuen Zürcher Zeitung und zu den mittelmäßigen expressionistischen Gemälden, die ihr Mann, mein Vater, ihr in der Ehe geschenkt hatte, während er die Noldes, Munchs und Kirchners, die er, mit Lothar-Günther Buchheim in der DDR eingesammelt, natürlich lieber selbst behalten hatte, aufgerollt unter seinem Bett im Château am Genfer See, wo er nach der Scheidung von meiner Mutter gelebt hatte.

Die Gedanken an die verschwundene Bildersammlung meines verstorbenen Vaters quälten mich, jedes Mal, wenn ich erfuhr, daß bei Grisebach in Berlin oder bei Christie’s in London oder bei Kornfeld in Bern wieder dieses oder jenes Werk versteigert worden war. Es waren Bilder, die ich, da sie bei uns in Gstaad im Chalet gehangen hatten, seit frühester Kindheit kannte, jeder mit sämiger Farbe ausgeführte Pinselstrich, jede blaugelbe, schwarz umrandete Wolke war mir schmerzhaft vertraut gewesen. Immer wenn ich bei meiner Mutter war, erschien vor mir der Spuk der in ihrer Wohnung hängenden drittklassigen Gemälde der deutschen Expressionisten, die von der außergewöhnlichen Sammlung unserer Familie übrig geblieben waren. Bilder von Georg Tappert etwa oder Max Kaus, und man kann gar nicht sagen, was elender war, der Zustand meiner Mutter oder die traurigen Pfuschereien, die dort wie gerahmter Hohn in Zürich an den Wänden hingen.

Der Zerfall dieser Familie, ja, die Atomisierung dieser Familie, als deren Tiefpunkt man den achtzigsten Geburtstag meiner Mutter im Gemeinschaftszimmer der Nervenklinik Winterthur bezeichnen muß, war von einer bodenlosen Hoffnungslosigkeit, ich sage es gerne noch mal und immer wieder.

Sie hatte dort zusammengekauert gesessen, die fettigen, aschblonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, in einem hellblauen Trainingsanzug aus Frottee. Vor sich auf dem Tisch der aus der Bahnhofstrasse mitgebrachte Blumenstrauß zu achthundert Franken, das eingefallene Palimpsest ihres Gesichts vom betrunkenen Hinfallen zerschrammt und mit dunkelroten Blutkrusten überzogen, die Augenbrauen kaum noch wahrnehmbar, sondern durch das verbeulte Zickzack der mit dunklem Faden vernähten Platzwunden bedeckt, so stellte sich das dar, die Abwärtsbewegung, die Talfahrt dieser Familie als Landkarte ihres Gesichts, wenn man das so sagen kann.

Anstatt also gleich ins Hotel in der Altstadt zurückzukehren, bin ich dann tatsächlich in die Bar der Kronenhalle gegangen, deren Eingangstür immer das Gegenteil von dem ausführte, was man beim Betätigen annahm. Wollte man ziehen, ließ sie sich nur durch ein Stoßen öffnen, und ebenso war es andersherum. Dort hatte ich dann hinten rechts am äußersten Ende der Bar bei den Toiletten Platz genommen, die Tische vorne waren immer reserviert für Zürcher Männer und ihren meist ukrainischen, weiblichen Anhang. Lange war es her, daß man vorne einen Tisch bekommen hatte oder einer einmal nicht reserviert war. Inzwischen hatte ich es aufgegeben, auf einen der Tische vorne zu hoffen.

Wenn man in Zürich war, dachte man ja immer, es würde einen der Geist von Joyce und des Cabaret Voltaire umwehen, aber in Wirklichkeit war es lediglich eine Stadt der geldgierigen Oberleutnants und selbstherrlichen Strizzis. An der Bar hinten rechts bei den Toiletten hatte man es doch genauso gut, hatte ich gedacht, schließlich wurden einem dort dieselben drei weißen Unterteller mit jeweils salzigen Mandeln, Paprikachips und kleinen Salzstangen zum Getränk serviert wie an den Tischen vorne, und falls es eines Tages einmal nicht mehr so sein würde, könnte man die Bar der Kronenhalle vermutlich immer noch besuchen, da es ja im Grunde vollkommen einerlei war.

Ganz ähnlich der Mutter, die vielleicht jetzt, heute abend, in der Wohnung schon wieder aufs Gesicht gestürzt war, kam ganz darauf an, ob sie Zolpidem, Phenobarbital oder Quetiapin zu sich genommen hatte, also lediglich eine der drei Substanzen oder gleich alle drei zusammen, heruntergespült mit ein oder zwei Flaschen des besagten Fendants zu sieben Franken fünfzig. Sie würde sich dann – nach dem Sturz und den Fußspuren in der Blutlache und den sich für sie schämenden Gesichtern der Nachbarn hinter den Gazevorhängen und dem weiß-orangenen Krankenwagen und der Notaufnahme im Spital und der anschließenden erneuten Einweisung nach Winterthur sowie der Entlassung eine Woche später, weil es keinen richterlichen Beschluß gab, und der Taxifahrt zurück nach Zürich, bei der ihr der Taxifahrer den Tausendfrankenschein aus dem Portemonnaie nahm und ihr kein Rückgeld aushändigte, sie aber stattdessen mit galantem Arm bis zur Wohnungstür begleitete –, sie würde sich dann sowieso an nichts mehr erinnern, außer natürlich daran, daß sie noch dringend ein Rezept bei der Apotheke einreichen mußte, für weitere Packungen Zolpidem, Phenobarbital und Quetiapin.

Ich hatte letztes Mal, bei meinem letzten Besuch vor zwei Monaten, mit Eimer, Feudel und einem nassen Waschlappen das Blut der Mutter vom Marmorboden sorgfältig aufgewischt, worauf sie gemeint hatte, ich hätte wohl in ihrem Bett geschlafen und gar nicht im Hotel, das sei doch eine Lüge mit dem Hotel, und dann hatte sie gefragt, wie ich denn eigentlich dazu gekommen sei, einfach so in ihre Bettlaken hineinzubluten und auf den Boden, was mir denn um Gottes willen einfiele, so eine Frechheit sei das.

Und so saß ich also nun in der Bar der Kronenhalle, während sie in ihrer Wohnung schlief und ich nicht zurück ins Hotel wollte, aber gehen mußte, weil, was sollte ich hier in dieser Bar, die mich anzog und abstieß gleichzeitig?

Also lief ich wieder zurück über die Brücke, unter der die klare Limmat aus dem See hinausfloß und die Schwäne ihre Häupter zum Schlafen eingefaltet hatten unter ihren Flügeln. Ich überlegte, noch ein paar Minuten oben am Lindenhof an der Mauer zu stehen und im fallenden Laub vielleicht eine Zigarette zu rauchen und von dort oben hinunterzusehen auf die dunkle Stadt Zürich und ihre Finsternis, was ich aber dann nicht tat, sondern vor der Tür des Hotels in den Taschen nach dem Hotelschlüssel suchte, da die Rezeption so spät in der Nacht nicht mehr besetzt war, und es erschien mir während des Suchens nach dem Schlüssel ganz plötzlich und unerwartet der Vater meiner Mutter.

Es erschien mir die Sammlung sadomasochistischer Utensilien, die man nach seinem Tode im verriegelten Gästezimmerschrank seines Hauses auf Sylt gefunden hatte, jenes beklemmende Instrumentarium der Erniedrigung, das der Großvater, mein Großvater – Parteimitglied seit 1928, Untersturmführer der SS und in der Reichspropagandaleitung der NSDAP in Berlin tätig –, nach dem Krieg und auch nach der leider vollkommen erfolglos verlaufenen Entnazifizierung im britischen Internierungslager Delmenhorst-Adelheide in seinem Haus auf Sylt gesammelt und wenn nicht in der Realität, dann aber sicherlich im schweißnassen Tagtraum angewendet hat, beim heimlichen Kellertreff, mit den in Island angeheuerten jungen Mädchen. Denn nur sie, so hatte der Großvater, mein Großvater, gedacht, würden das nordische Ideal angemessen vertreten. Die Norweger, die Deutschen, die Dänen seien zu schwach, nein, es mußten Isländerinnen sein, die von ihm als Au-pair-Mädchen zu sich nach Hause, nach Sylt eingeladen wurden, Mädchen, in deren Blutströmen auf ewig die heilige Edda sang.

Ob er es wohl geschafft hatte, sich von den zahlreich über Jahre bei ihm wohnenden Isländerinnen erniedrigen zu lassen, damals? An eine konnte ich mich recht genau erinnern, eine, die Sigríður hieß. Sie war wohl neunzehn gewesen, großgewachsen, flachsblond, kirgisische Augenfalte, feine Sommersprossen auf der überbleichen Haut hatte sie gehabt. Mit Sigríður wurden also, über den Schreibtisch gebeugt, die Zungenspitzen im Mundwinkel, die Runen gelernt, jenes nordische Alphabet, in dem die deutschen Statthalter der nordischen Rasse die Vergangenheit und Zukunft der Menschheit lesen konnten, ja, der gesamte esoterische Spuk wurde im mit Bücherstapeln vollgestellten Arbeitszimmer des Großvaters erforscht.

Alles, die Flugscheiben, das antarktische Neuschwabenland, die Welteislehre und natürlich die SS-Expedition nach Tibet, an deren Organisation der Großvater mitgearbeitet hatte, sozusagen als Verbindungsperson zwischen Reichspropagandaleitung und SS-Ahnenerbe, der ganze Unfug also wurde mit der geduldigen Sigríður durchgesprochen und verinnerlicht, während man Krabbenbrote aß und Limonade trank und darauf wartete, daß die Familie endlich hinauf ins Bett ging, weil dann, vielleicht, endlich, die ersehnte Möglichkeit gekommen war, sich von der jungen, bleichen, sommersprossigen Sigríður mit dem Stacheldraht ans Tischbein fesseln lassen zu können. Já, elskan mín, hatte sie dann vielleicht gesagt. Komm nur her zu mir, kleiner Mann.

Manchmal, oft hatte ich mir gesagt, wirklich, daß es kein Anzeichen von seelischer Gesundheit war, sich an eine zutiefst gestörte Familie anpassen zu können. Und wie es mir nur gelungen war, überhaupt jemals gelingen konnte, mich aus der Misere und der Geisteskrankheit meiner Familie herauszuziehen, aus diesen Abgründen, die tiefer und abgründiger und elendiger nicht sein konnten, und ein halbwegs normaler Mensch zu werden, das vermochte ich nicht zu enträtseln, während ich auf dem Hotelbett in Zürich lag und an die Decke starrte und draußen unter dem Fenster vorbeiziehende betrunkene Zürcher Jugendliche jaulten und ihre triste Betrunkenheit feierten.

Meine Mutter, das habe ich schon erwähnt, war zwar durch und durch unannehmbar, und ihre Situation war, wie gesagt, vollkommen hoffnungslos, aber vielleicht, vielleicht hatte sie sich ja trotzdem Anstand bewahren können in ihrem Wahn, vielleicht verfolgte sie ganz unbeirrt ein Ziel, das nur ihr als solches erschien, vielleicht sah sie mit anderen Augen in die Zukunft, vielleicht aber hatte sie auch einfach nur Angst, wie damals, als sie mich das letzte Mal von sich aus angerufen hatte, vor fünf Jahren, und am Telefon geweint hatte, obgleich sie niemals sonst jemals weinte, vor der Operation an der Wirbelsäule, als sie gesagt hatte, sie habe eine solche schreckliche Angst.

Das war ein Augenblick, den ich nie wieder vergessen habe, ich stand vor dem Balthazar in New York, es war Frühling gewesen, und die Menschen waren den Broadway hinaufgeströmt, und ich hatte versucht, sie am Telefon zu beruhigen. Weißt Du, hatte ich ihr gesagt, es wird doch nur ein kleiner Eingriff, und so weiter, aber sie hatte natürlich ihrerseits gewußt, wie sie immer alles im Voraus gewußt hatte, daß es das Ende ihres Daseins in der Normalität sein würde, daß es nach der Operation Komplikationen geben würde, daß ihre ständigen Bauchschmerzen, die sie bereits gehabt hatte, als ich noch ein kleines Kind war, sich nun als eine katastrophale, jahrzehntelang verschleppte Entzündung manifestieren würden.

Eine Entzündung, die durch die Operation am Rücken erst in Erscheinung treten konnte und ihre verminderte Widerstandsfähigkeit dergestalt angriff, daß sie in ein Koma fiel, mittels Trachealschnitt künstlich beatmet werden mußte und so dort monatelang auf der Intensivstation in der Privatklinik in der Nähe von Zürich, an diverse Schläuche angeschlossen, vor sich hin lag, umgeben von pumpenden Maschinen und monströs fiependen Apparaturen, von mehr oder minder wohlmeinenden Krankenschwestern und Chefärztinnen, die ihr Bestes gaben, sie nicht sterben zu lassen, wie es ja eigentlich in der Schweiz, die ein besonderes Verhältnis zum Tode hat, nicht üblich war.

In der Schweiz habe man das Recht zu sterben, hatte sie immer gesagt, und das hatten mir auch die Ärzte gesagt, auch der versammelte Ethikbeirat der Klinik hatte das gesagt und mir nahegelegt, ich solle doch die Zustimmung geben, daß man nichts mehr unternehme, nur noch den kleinen Plastikhahn am Morphiumschlauch etwas weiter aufdrehe, weil, wie solle sie sich denn davon erholen, was für ein Leben sei das schließlich noch? Das Leben, was sei es denn?

Aber ich, ich konnte die gewünschte Zustimmung nicht geben, da ich meine Mutter im Pucci-Bikini am Pool in Saint-Jean-Cap-Ferrat sah, wenn ich die Augen schloß, und nicht auf der Bahre da, mit diesem unanständigen Schlauch, der aus einem Schnitt am Kehlkopf unter ihrem faltigen Kinn heraushing. Und natürlich hatte sie sich wieder erholt, war eines Morgens aus dem Koma erwacht, als sei nichts geschehen, und ein paar Wochen später war sie mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren.

Sie hatte immer gesagt, meine Mutter, daß sie im Zürichsee nicht mehr baden könne, seitdem Vivienne, ihre beste Freundin, sich bei ihrem Freitod von der Schweizer Firma Exit hatte helfen lassen und verfügt hatte, ihre Asche möge anschließend über den klaren, freundlichen Wassern des Zürichsees verstreut werden. Meine Mutter hatte gesagt, daß sie ja beim Baden ganz unabsichtlich einen Schluck Seewasser nehmen würde, und dann würde sie ja Vivienne trinken, und das sei ihr eine grausige Vorstellung. Das könne ja gar nicht sein, habe ich immer entgegnet, denn wie viele Originalmoleküle Vivienne seien denn wohl in einem kleinen Schluck Zürichsee? Es ginge da ja gar nicht um die tatsächliche Menge, hatte sie immer gesagt, es ginge vielmehr um den Geist, den man in sich aufnehmen würde, also nicht um die körperliche Asche, sondern um das Immaterielle. Um den Schatten ihrer besten Freundin, der dann in ihr wohnen würde, und das würde sie beim besten Willen nicht ertragen können.

Und ich erinnerte mich, während ich weiter hinauf an die Decke des Hotelzimmers in Zürich starrte, an das Jahrzehnte zurückliegende Telefonat mit einer anderen Freundin meiner Mutter, mit Margie Jürgens, die mir ihr Haus hatte verkaufen wollen nach dem Tod ihres Mannes, ihren beach shack, wie sie es nannte, auf Great Harbour Cay, auf den Bahamas, dort, wo sich Curd immer so sehr wohl gefühlt hatte. Ein einfaches Holzhaus, aus Brettern zusammengezimmert, es war ihr, Margies und Curds, Seelenheil gewesen, so hatte sie am Telefon gesagt. Den Preis, den sie dafür haben wollte, habe ich vergessen, aber es war nicht viel gewesen, selbst damals nicht. Ich hatte aber gezögert oder vielleicht nicht zurückgerufen, weil ich in Asien gewohnt hatte damals und das Holzhaus auf Great Harbour Cay mir zu weit weg erschienen war, als läge es in einer anderen, unerreichbaren Welt.

Ich erinnerte mich an die Aufenthalte in Curds und Margies Villa in Saint-Paul-de-Vence, an die duftenden Zitronenhaine, an den kränklich süßen Jasmin, an ein Lied von Harry Belafonte oder von Nat King Cole, das Perfidia hieß, mein Vater hatte doch Harry Belafonte immer so geliebt, nein, dachte ich, nein, es war wohl doch Nat King Cole gewesen auf dem alten Dual-Tonbandgerät, dort auf dem Marmorbeistelltisch, im Schatten der Pinien, der Perfidia sang, La Perfidia de tu Amor.

Und ich erinnerte mich dann an die dunkelblauen, fast lilafarbenen, von Zypressen umsäumten Hügel in der Ferne und an den Patenonkel Philip Kinnboot, dessen Vornamen ich halb stolz, halb verschämt zwischen meinem eigenen Vor- und Nachnamen trug. Philip Kinnboot, der in der silberfarbenen Corvette winkend an Curds und Margies Villa einhändig vorfuhr und mir gesagt hatte, ich müßte ihm zur Begrüßung immer einen Kuß auf beide Wangen geben, das habe er so gerne, wenn man ihn auf beide Wangen küßte, nicht wahr, er sei ebenfalls gefangen in diesem Lied da, La Perfidia de tu Amor.

Als mein Patenonkel Philip Kinnboot später starb, fand man in seiner Wohnung in der Brook Street in London einen elektrisch hochfahrbaren, unbezahlbaren Gobelin, und als man den Schalter betätigte, hatte sich der Wandbehang langsam gehoben, und man entdeckte dahinter ein geheimes Zimmer, vollgestellt mit sadomasochistischen Apparaturen, ganz genau wie beim Vater meiner Mutter, nur in viel prächtigeren Ausführungen, Dildos aus Gold etwa, Kettenkaskaden, schöne Gasmasken und schwarze, augenlose Kapuzen aus Samt und Stahl. Wußte mein Vater von jenem Zimmer hinter dem Gobelin in der Brook Street? War er womöglich selbst schon einmal drinnen gewesen? Hatte er die dort hängenden Ketten berührt?