9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Über die Buchinger-Klinik, Tschernobyl und die ägyptische Buchmesse, über asiatische Suppen und Bienen auf dem Kuchen, über Afghanistan, Ukraine, Paraguay, den Bodensee, die Mongolei, die Schweiz! Christian Krachts Erzählungen und Reportagen spielen überall auf der Welt und sind Glanzstücke zeitgenössischer Literatur. Wenn man die vielen großartigen kurzen Texte und die Reiseberichte liest, die Christian Kracht in den letzten Jahren, oft unterwegs irgendwo auf der Welt, geschrieben hat, hat man das Gefühl, auf schwankendem Boden zu stehen, weil hier auch die Gattungsschubladen souverän ignoriert werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Christian Kracht

New Wave

Ein Kompendium 1999–2006

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christian Kracht

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christian Kracht

Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane »Faserland«, »1979«, »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten«, »Imperium« und »Die Toten« sind in 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis.

Weitere E-Books des Autors: www.kiwi-verlag.de

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Es gibt Reportagen und es gibt Reportagen von Christian Kracht. Erstere lese ich, letztere liebe ich. Kracht ins desolateste, absurdeste Djibouti oder nach Afghanistan zu folgen, ist eine Sprengfahrt eigener Art. Man kehrt immer mit Bildern heim, die sehr lange nicht weichen.«

Wolfgang Büscher, Autor von »Berlin–Moskau« und »Deutschlandreise«

»Christian Kracht prophezeit nicht, wie wir die Welt verstehen werden, er prophezeit, wie sie sein wird.«

Ingo Niermann, Autor von »Der Effekt«, »Minusvisionen« und »Die Esche«

»Alles bei Christian Kracht ist präzise, klar und so deutlich beschrieben, wie man es nie zuvor gelesen hat, gleichzeitig ist es unendlich weit entfernt. Jemand hat die Welt hinter Glas gestellt. Kracht erblickt sie dort zum ersten Mal und fährt zärtlich über die kalte Oberfläche dieses Raumes, den niemand je betreten kann.«

Volker Weidermann, Autor von »Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute«

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2006, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

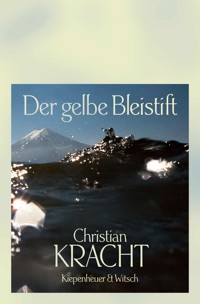

Covergestaltung Modern Temperament (Oliver Klimpel, Till Sperrle), Berlin

Covermotiv © Peter Dombrovskis

ISBN978-3-462-30150-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Die Reisen des Christian Kracht

Et In Arcadia Ego

Der durstige Krieg

Der Weg zur Absorptionskältemaschine

Retard

Das ägyptische Furnier

Das Tagebuch der Entsagungen

Mittwoch, den 23. November

Donnerstag, den 24. November

Freitag, den 25. November

Samstag, den 26. November

Sonntag, den 27. November

Montag, den 28. November

Dienstag, den 29. November

Mittwoch, den 30. November

Donnerstag, den 1. Dezember

Wie der Boodhkh in die Welt kam und warum

Hubbard

Alles Vergessene sammelt sich an der Decke

Das Ende der Leine I

Du Côté de chez Springer

Die Schweiz

Bienen auf dem Kuchen

Der Gesang des Zauberers

Das Ende der Leine II

Der Geist von Amerika

Der Name des Sterns ist Wermut

Faserland

Die Personen

Faserland

Erscheinungshinweis

Für Eva

Les meilleures plaisanteries sont déplacées

Julien Torma

Die Reisen des Christian Kracht

Vorwort von Volker Weidermann

Ich bin der glücklichste Reisende, sich Bewegende, Fahrende,

Fort fahrende, ich bin der allerunglücklichste Ankommende.

Naturgemäß handelt es sich dabei längst um einen Krankheitszustand.

Thomas Bernhard

Vor einiger Zeit war der König von Nepal in äußerste Bedrängnis geraten. Das Volk hatte sich gegen ihn erhoben, war auf die Straße gegangen und erklärte nun, diese nicht mehr verlassen zu wollen, bis er nicht das von ihm aufgelöste Parlament wieder einsetzen würde. Der König blieb einige Tage hart, der Aufstand wurde größer, gewalttätiger und gewaltiger. In den deutschen Fernsehnachrichten sah man täglich eine grölende bunte Masse und Archivbilder des einsamen Königs. Was war da los? Und wie würde es weitergehen? Die Redaktionsräume der Zeitschrift, die Christian Kracht zu dem Zeitpunkt herausgab, befanden sich in einem Hotel mitten in Kathmandu. Der Aufstand hatte vermutlich direkt unter dem Herausgeberzimmer Christian Krachts seinen Ausgang genommen. Ich schrieb ihm, er müsse bitte sofort für unsere Zeitung über die Vorgänge in der Stadt berichten. »Sie, mitten im Weltgeschehen, lieber Christian, das müssen Sie aufschreiben!« Die Antwort kam schnell: leider befinde er sich zur Zeit in Kalifornien. Er produziere soeben die letzte Nummer seiner Zeitschrift, und die könne selbstverständlich nur im Hotel Boheme in der Columbus Avenue in San Franciso entstehen. Aber er kenne da einen Journalisten in Nepal, der könne sicher etwas Schönes schreiben.

So ist das mit Christian Kracht. Er ist immer woanders. Er ist immer unterwegs. Und er ist nie da, wo das sogenannte Weltgeschehen ist. Als ich ihn jetzt für dieses Vorwort treffen wollte, um mit ihm über das Reisen zu sprechen und über die Frage, warum er immer davonfährt, niemals bleibt, sagte er stets begeistert zu, aber wann immer wir telefonierten, war er gerade in Köln, um mit seinem Verleger einen Kölsch-Rekord aufzustellen, oder er besuchte eine Abmagerungsklinik am Bodensee, von wo aus er direkt nach Shanghai weiterreiste. Gestern habe ich ihn dann endlich kurz gesehen. Er kam bei größter Hitze im Wollpullover und Seidentuch in unserer Redaktion vorbei, um einen Bildband aus Nordkorea vorzustellen, der auf seiner Reise dorthin entstanden war. »Ach, für das Filmfestival in Pjöngjang hatten wir Sie doch damals akkreditiert«, erinnerte ich mich. Und Christian Kracht erwiderte höflich: »Nein, ich glaube, das war das in Bangkok.«

Christian Kracht ist ein ewig Reisender. Ein Davonfahrer, den eine sonderbare Mischung aus Überdruss und Neugier hinauszutreiben scheint, in die Welt. Ein Wunsch zu fliehen und nie anzukommen, eine Sehnsucht nach dem ewig Unbekannten, dem kleinen Ort auf der Welt, den niemand vor ihm sah, den niemand vor ihm je beschrieb. Der Text seiner Fahrt mit Eckhart Nickel nach Tschernobyl beginnt so: »Das Unabdingbare, anders, das Erfreuliche des Reisens besteht immer darin, sich nie dort wohl zu fühlen, wo man sich gerade befindet, sei es bei der Ankunft, unterwegs oder bei der Abfahrt.«

Das Wohlfühlen muß woanders sein. Das Wohlfühlen ist am Ende der Reise. Vielleicht. Vielleicht auch nirgendwo. Kracht ist ein Pilgerfahrer ins Paradies, der meistens nur die Hölle findet. Der mit seiner manischen Konzentration auf das Unwesentliche immer knapp am Glück vorbeifährt. Am Gesuchten. Am Ziel. Als er in die Mongolei reist, um endlich einmal das Nationalgericht des Landes, mit dem Schneidbrenner gebratenes Murmeltier, den Boodhkh, zu essen, findet er auf den Speisekarten der Restaurants nur Rahmgulasch, Toast Hawaii und Camembert mit Preiselbeeren und Toffifee. Er müsse weiter hinausfahren, rät man dem Reisenden, immer weiter ins Land hinein. So reist er dahin, ißt und schaut und wundert sich, um zum Schluß zu erfahren, daß der Boodhkh nichts weiter ist als nur ein Traum, ein Dämon. Das Ende ist unheilvoll: »Dann kamen die Schatten.«

Am Anfang der Reise steht eine Erinnerung an seine Kindheit in den Schweizer Bergen, als er oberhalb der Baumgrenze im Berner Oberland das einheimische Murmeltier »mit dem verkehrt herum gehaltenen Feldstecher« beobachtete. Zuerst liest man diese Stelle als Kinderscherz, als Beschreibung kindlichen Ungeschicks und frühen technischen Unvermögens. Erst beim zweiten Lesen fällt auf, daß Kracht hier, bei der Erinnerung an den kleinen Christian in den Schweizer Bergen so etwas wie seine Weltbeschreibungs- und Weltbeobachtungsmethode preisgibt – der Blick durch den umgedrehten Feldstecher ist der Blick des Autors und Reisenden Christian Kracht. Alles ist präzise, klar und so deutlich beschrieben, wie man es nie zuvor gelesen hat, gleichzeitig ist es unendlich weit entfernt. Jemand hat die Welt hinter Glas gestellt. Kracht erblickt sie dort zum ersten Mal und fährt zärtlich über die kalte Oberfläche dieses Raumes, den niemand je betreten kann. Den schönsten Augenblick, den der Autor hier in diesem Buch erlebt, beschreibt er so: »Es war ein Morgen aus Glas, an dem alles schmerzt, so schön war es anzusehen.«

Der Moment des Glücks. Da ist er doch. Nur eine Winzigkeit. Doch schon im Moment des Denkens daran ist er für immer vorbei. Kracht reist ihm hinterher. Den Feldstecher auf immer fernere Fernen richtend, immer klarer sehend, immer weiter, immer unnahbarer. Er wird immer weiter reisen, immer fliehen, wird immer weiter schreiben, immer weiter suchen und niemals ankommen.

Et In Arcadia Ego

Ein Besuch in Djibouti / 2003

Um acht Uhr morgens sausten Ali, Bob, der französische Botschafter und ich mit achtzig Stundenkilometern über einen ausgetrockneten Salzsee, über den Grand Barra. Wir saßen jeder für sich in kleinen weißen Go-Karts, an denen ein Segel befestigt war.

Ich war in Djibouti, dem kleinsten Land Afrikas – Arthur Rimbaud war hier am Horn gewesen, Evelyn Waugh, Charlton Heston, als er den Film »Planet der Affen« drehte, hier in der Nähe des Salzsees, nun die deutsche Marine und dann ich; es ging qualitativ bergab mit den weißen Besuchern.

Fünfzig Grad Hitze herrschten in Djibouti im Sommer, hier draußen in der Salzwüste sogar siebzig Grad. Doch jetzt, Anfang Februar, war es erträglich, es war die beste Jahreszeit, struppige rote Blumen blühten am Rand der Sanddünen, Adler und Geier kreisten hoch oben in den Luft strömen über den Salzseen.

Der französische Botschafter gewann unser Sandsegelrennen mit links, packte aus seinem Ford Explorer einige Croissants aus, verteilte sie an uns, setzte sich in den Wagen und verschwand dann in einer Staubwolke über den Salzsee in Richtung Hauptstadt.

»Au revoir, Messieurs!« rief der Botschafter aus dem Wagenfenster.

»Au revoir, Excellence!« riefen Ali, Bob und ich ihm hinterher, auf dem Blätterteig kauend.

Die Deutschen hatten sich für heute angekündigt, eine ganze Busladung voller Marinesoldaten, die das Sandsegeln lernen wollten. Wir setzten uns auf drei Stühle und warteten. Wir spielten Karten, wir rauchten Zigaretten. Bob trug eine Palette Dosenbier aus der Kühltruhe von einem Ende der offenen Wellblechhütte zum anderen. Die Croissants waren längst aufgegessen. Wir beobachteten Fliegen. Wir zählten Fliegen. Wir zählten Fliegenbeine.

Als der Bus kurz vor Sonnenuntergang noch immer nicht gekommen war, fuhren Ali, Bob und ich zurück in die Hauptstadt Djiboutis, die der Einfachheit halber auch Djibouti heißt, und Bob und ich ließen uns von Ali an einem großen Platz absetzen.

Äthiopische, schwer parfümierte Frauen in Catsuits huschten nach Sonnenuntergang über die Place Menelik. Die schwärzesten Schatten des Nachmittags, die, von der seitwärts stehenden Sonne getrieben, die gelbgestrichenen Arkaden hochgewandert waren, waren nun verschwunden; die Finsternis der Nacht hatte alle Schatten gleichgemacht, einzig die Mauern fühlten sich noch handwarm an. Immer ab halb drei Uhr nachmittags verfiel ganz Djibouti in ein Koma; es war Zeit, Kat zu kauen, die ganze Stadt und das ganze Land standen still, im schwarzen Schatten saßen die Männer mit dicken Backen und kauten die narkotisierenden grünen Blätter, vor sich hin auf die Straße starrend, bis tief in die Nacht.

Bob und ich saßen ebenfalls unter den Arkaden in einem Café und tranken jeder ein Bier aus der Flasche.

»Djibouti ist das teuerste Land der Welt, nach Japan«, sagte Bob. Die beiden Biere hatten 32 Dollar gekostet. Bob war aus Johannesburg, er war Vertreter für Schleifgeräte. Einmal im Jahr fuhr er durch ganz Afrika, immer am Äquator entlang, um seine Waren anzupreisen. Während er langsam sein Bier trank, sagte er, er habe noch einen Termin bei Monsieur Al-Gamil, und bat mich, ihn zu begleiten. Ich solle beim Gespräch nichts sagen, er würde mich einfach als seinen Assistenten aus der Schweiz vorstellen. Also tranken wir aus und fuhren zu Al-Gamil.

»Können wir Sie vielleicht für unser Schleifsteinsortiment interessieren?« fragte Bob. »Wir produzieren deutsche Qualität in Südafrika. Wir vertreten die Firma Pferd, sehen Sie, eine angesehene Firma, wir können Sie, Monsieur Al-Gamil, zu einem unglaublichen Viertel Ihres sonstigen Bezugspreises beliefern.«

»Sie sind zum richtigen Mann gekommen. Ich bin der König von Djibouti.«

»Der Baumarktkönig, enfin«, sagte Bob.

»Ja, ja, richtig, aber ich bin auch der marokkanische Botschafter in Djibouti. Schauen Sie.« Al-Gamil wies mit der beringten Hand in Richtung seines Baumarktes. Eine marokkanische Fahne hing schlaff neben der Registrierkasse, rechts neben dem Feilensortiment.

»Zeigen Sie Ihren Katalog einmal her.«

»Bitte.«

»Ah, nicht uninteressant. Wenn jemand irgend etwas in Djibouti bauen will, dann kommt er nämlich erst mal zu mir, zu Al-Gamil.«

»Eben. Sehen Sie sich bitte Seite 16 an, eine Betonschleifscheibe, und hier, das ist eine ähnliche Scheibe, um Eisen zu schleifen. Es ist gut verarbeitete Ware.«

»Und wenn ich zehntausend Stück bestelle, ach was, vierzehntausend Stück …«

»Dann laden wir Sie zur Industriemesse in Köln ein, dieses Jahr noch.«

»Gut, ich nehme … schreiben Sie auf?«

»Moment«, sagte Bob und drückte zwei-, dreimal mit dem Daumen auf den Nupsi oben am Kugelschreiber.

»Vierzehntausend hiervon, dreißigtausend hiervon …«

Bob notierte sich die Bestellungen, sein Kugelschreiber flog über das Papier wie ein emsiger Sperling auf Nahrungssuche.

»So, und jetzt genug des Geschäfts. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Vorher aber … einen kleinen Moment … vous permettez … Ihre Oberhemden sehen so verwaschen aus, bitte nehmen Sie diese, als Geschenk von mir, von Al-Gamil.«

Er griff unter seinen lederbezogenen Schreibtisch und überreichte Bob und mir zwei große rote Pappschachteln mit dem Aufdruck Pierre Cardin. Das Preisschild hatte er drangelassen.

»Exzellenz, so ein teures Geschenk«, sagte ich.

»Djibouti ist das teuerste Land der Welt, nach Japan«, sagte der Baumarktkönig.

»Sie sind wirklich zu freundlich«, sagte Bob.

Zu Hause im Sheraton Djibouti packte ich die Pierre-Cardin-Schachtel vorsichtig aus, es war ein Oberhemd, ein minzgrünes, mit kleinen hellblauen Streifen und eingewirkten, weißen Diamantstickereien, in Größe XXL.

In der Bar des Sheraton Djibouti standen deutsche und afrikanische Journalisten, Marinesoldaten, ein paar Offiziere in Zivil und mehrere Feldjäger herum und unterhielten sich über den Galaempfang, heute abend, auf der »Emden«. Afrikanische Kellner liefen mit Getränketabletts hin und her. Bob bestellte sich einen Wodka, ich trug Al-Gamils Oberhemd. Die viel zu langen Ärmel waren hochgekrempelt, das Hemd, das mir bis zu den Knien ging, hatte ich in die Hose gesteckt, die sich nun im Becken- und Gesäßbereich bauschte wie eine Windel.

Fregattenkapitän Thiele stand an der Bar und trank ein Bier. Er trug ein lilafarbenes Muskel-T-Shirt, das seinen sonst unter dem Uniformärmel verborgenen, beeindruckenden Bizeps prächtig zur Geltung brachte.

»Teuer, das Bier«, sagte Fregattenkapitän Thiele. »Fast so teuer wie in Japan.«

»So habe ich mir die Marine nicht vorgestellt«, sagte ich.

»Na wie denn sonst?«

»Na ja, ich muß bei der Marine immer an Querelle de Brest denken – Sie kennen den Roman von Jean Genet?«

»Nein«, antwortete Fregattenkapitän Thiele.

»Oder die Verfilmung von Fassbinder – schneeweiße Uniformen, Schlaghosen, O-Beine, très Tom of Finland. Die deutsche Marine erscheint mir dabei eher recht … leger.«

»Ja, in Zivil tragen wir, was wir wollen. Abends, meine ich.«

»Und ich sehe, Sie gehen immer ins Fitneßstudio.«

»An Bord. Wir haben da einen Trainingsraum.«

»Und Sie schwitzen dann mit den ganzen anderen Jungs … ähm, den Matrosen …«

Fregattenkapitän Thiele verdrehte die Augen und wandte sich ab. Bob hatte sich inzwischen in ein Sofa fallen lassen und starrte in sein Wodkaglas. Thieles Assistentin, die meinem Gestammel zugehört hatte, sah mißbilligend an mir herunter.

»Sie denken, ich trage Windeln? Nein, nein, das ist nur mein Oberhemd, es ist viel zu groß, sehen Sie. Es ist ein Geschenk von Al-Gamil, dem Baumarktkönig von Djibouti.«

»Aha«, sagte die Assistentin.

Ich suchte nach Worten, um von meinem ausladenden Entenbecken abzulenken: »Sind Ihre … Haare nicht viel zu lang für das Militär?«

»Ich finde Ihre Frage sehr frauenfeindlich. Ich finde sie sogar ausgesprochen unhöflich. Eigentlich finde ich Sie auch ausgesprochen unhöflich.«

»Ah, so meinte ich das gar nicht. Ich dachte eher an US-Filme …«

»Können Sie sich denn nicht vorstellen, daß Frauen es bei der Marine doppelt schwer haben? Auch ohne solche unreflektierten Fragen?«

»Bitte gehen Sie jetzt«, sagte ein Feldjäger, der zugehört hatte und nun einen Schritt vortrat.

»Aber ich wollte doch nur …«

»Haben Sie verstanden? Sie sind beleidigend und gehen allen hier auf die Nerven. Gehen Sie.«

»Kann ich mich vielleicht entschuldigen?«

»Nein.«

»Keine Chance?«

»Nein.«

»Eine klitzekleine Chance?« Mir kam ein schrecklicher Gedanke. »Bedeutet das, ich darf nicht auf den Galaempfang?«

»Gehen Sie jetzt endlich mal? Oder muß ich deutlicher werden?« fragte der Feldjäger und griff sich drohend vorne ans Koppelschloß.

Bob, den körperliche Gewalt eher anzog, begann sich aus dem Sofa herauszuschälen. Er wankte auf den Feldjäger zu, das leere Glas Wodka in der rechten Hand zu einem Schlaginstrument formend.

»He, boche! Lassen Sie meinen Kameraden in Ruhe«, sagte Bob. Der Feldjäger, der sehr groß gewachsen war, blickte auf Bob herab, mitleidig, wie ein Schlachter auf ein kleines elsässisches Vögelchen.

»Wir«, Bob deutete mit der einen Hand auf mich und umschloß mit der anderen fester das Wodkaglas, »wir beide gehen jetzt zum Galaempfang.«

»Vergiß es, Bob, du hast doch gehört, was der Feldjäger gesagt hat. Ich darf ganz sicher nicht mit auf die Emden«, sagte ich.

»Ach, Unsinn. Bist du ein Mädchen oder was? Komm einfach mit. Wir gehen. Au revoir, boche.«

Wir drehten uns um und verließen die Bar des Sheraton. Wir hielten eines der Djibouti-Taxis an, die aussahen wie eine zerdetschte Ziehharmonika, und fuhren für fünfundzwanzig Dollar zum Hafen, zur »Emden«. Die Fahrt dauerte vier Minuten. Der Taxifahrer preßte zwischen Katblättern hervor, daß Djibouti das zweitteuerste Land der Welt war, nach Japan.

Am Hafen mogelten wir uns an der nur leicht bewaffneten afrikanischen Hafenwache vorbei, indem wir jeder eine Kreditkarte hochhielten und sagten, wir seien bei der German Navy und müßten zurück aufs Schiff.

An Bord der »Emden« standen Botschafter und deutsche Offiziere in Galauniform, weiß, mit weißen Schuhen und goldenen Epauletten, und ich dachte: Endlich! Genauso habe ich mir die Marine immer vorgestellt! Die Marineoffiziere waren umringt von Journalisten vom Spiegel, der Welt und der Frankfurter Rundschau, die interessante Fragen stellten, und ich ging auf die Toilette der »Emden«, die eine ABC-Schleuse hatte, mein Gott, dachte ich, daß es so etwas gibt, Toiletten mit einer Atomschleuse davor.

Es gab Becks-Bier vom Faß, und Bob und ich unterhielten uns mit Nadia, der palästinesischen Journalistin von Al-Jazeera, und mit Kapitänleutnant Matthias Alfons Altmeier über eine Busladung deutscher Marinesoldaten, die heute morgen zum Sandsegeln hätten fahren sollen, draußen, auf dem Grand Barra. Sie waren in den klimatisierten Reisebus gestiegen, der vor der »Emden« gewartet hatte, einfach in irgendeinen beliebigen Bus, den die Feldjäger dann natürlich verpaßt hatten, und alle 30 Soldaten wurden von dem ahnungslosen Busfahrer an die somalische Grenze gefahren. Die Deutschen, so schien es, sprachen alle kein Französisch, der afrikanische Busfahrer natürlich kein Deutsch, und um ein Haar wäre der ganze Bus von somalischen Freischärlern an der Grenze gekidnappt worden, und dann, erzählte Al-Jazeera-Nadia, dann hätten die ganzen Journalisten hier endlich einmal wieder etwas zu berichten gehabt.

Ich erzählte ihr nicht, daß Ali, Bob (der inzwischen den Reporter von der Frankfurter Rundschau mit wahllos ausgerufenen Schlagworten wie »Versailler Vertrag« und »Maginot-Finie« zur Weißglut trieb) und ich heute ab acht Uhr früh auf den Bus mit den Marinesoldaten gewartet hatten, daß wir extra Rindfleisch mit Nudeln für dreißig Mann gekocht hatten und Biere geschleppt und Fliegen gezählt, draußen, am großen Salzsee, unter den kreisenden Geiern.

»Ahm, Djibouti ist das sagte ich zu Kapitänleutnant Matthias Alfons Altmeier, teuerste Land der Welt, nach Japan«, sagte er und lächelte. Ich lächelte zurück. Hier war jemand, mit dem man reden konnte.

»Wie ist die Marine denn wirklich?«

»Ganz in Ordnung. Viele der Jungs haben Angst. Viele gehen niemals an Land. Was sollen sie auch in Afrika.«

»Aber warum genau trauen sich denn die Soldaten nicht von Bord?« fragte ich, obwohl ich die Antwort schon ahnte.

»Weil da draußen nichts ist. Empty. Zero. Zilch.«

»Und woher wissen Sie das?«

»Weil ich Spex-Leser der ersten Stunde bin.«

»Ach, Spex«, seufzte ich. »Na gut. Wenn Sie irgendein The-Smiths-Zitat für immer und ewig der Welt mitteilen könnten – falls diese Geschichte einmal gedruckt wird –, Kapitänleutnant Matthias Alfons Altmeier, dann sagen Sie es jetzt.«

»I’d like to drop my trousers to the queen.«

»Genau«, sagte ich.

Der durstige Krieg

Ein Gespräch mit dem Chaco-Veteran Bernhard Fischer / 2004

Der Chacokrieg war eine heute fast vergessene militärische Auseinandersetzung zwischen Bolivien und Paraguay um den nördlichen Teil des Gran Chaco zwischen 1932 und 1935. Bolivien erhob seit 1852 Ansprüche auf das unbewohnte Gebiet. Beide Seiten hatten bereits in den Jahrzehnten vor dem Krieg damit begonnen, die Steppe- und Sumpflandschaft zu durchdringen und dort Forts und Stellungen zu bauen. Da erhebliche Bodenschätze, darunter Erdölvorkommen, in dem Gebiet vermutet wurden und Bolivien in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Standard Oil Probebohrungen veranlaßte – Paraguay hatte seinerseits seine Ölkonzessionen an die British Petroleum vergeben –, kam es nach einer Vielzahl von Grenzzwischenfällen und Scharmützeln 1932 zum erklärten Krieg, der von beiden Seiten verbissen und unter großen Opfern geführt wurde.

Auf beiden Seiten wurde im Grabenkampf in der Steppe zum letzten Mal das veraltete Arsenal des Ersten Weltkriegs eingesetzt, feste Maschinengewehre, Handgranaten und Flammenwerfer sowie Doppeldecker. Sie wurden aus Europa, vor allem Frankreich, England und der Tschechoslowakei sowie Nordamerika geliefert.

In den Kämpfen konnten sich die Paraguayer gegen die zahlenmäßig stärkeren Bolivianer durchsetzen und bekamen bei Kriegsende den größten Teil des umstrittenen Gebietes zugesprochen. Bolivien verlor rund 200.000 km2 seines Territoriums. Paraguay verdoppelte sein Staatsgebiet, konnte die bolivianischen Ölfelder am Fuß der Anden bei Camiri allerdings nicht mehr erobern. Insgesamt verloren in diesem Krieg 50.000 Paraguayer und etwa 60.000 Bolivianer ihr Leben.

Bernhard Fischer ist vierundachtzig Jahre alt. Obwohl er Deutschland nie gesehen hat, spricht er außer dem einheimischen Guarani das sächsisch gefärbte Deutsch seiner Vorfahren. Er sitzt mit seiner Frau Magdalena Fischer vor seinem Bauernhaus am Nordrand von Tacarutÿ, einer hügeligen Siedlung acht Kilometer von Nueva Germania, Paraguay entfernt. Die wenigen Hühner der Fischers scharren im Sand vor ihren Füßen. Bernhard Fischer war zwei Jahre lang Gefreiter im Krieg gegen Bolivien, von 1933 bis 1935. Seine Großeltern sind 1888 zusammen mit Elisabeth Förster-Nietzsche nach Paraguay ausgewandert.

Christian Kracht: Herr Fischer, was war das Schlimmste am Krieg?

Bernhard Fischer: Ja, das war der Durst. Er wurde ja auch später »Der durstige Krieg« genannt. Es kam kein Wasser an die Front. Die Schienen, die uns nach vorne gebracht haben, die hörten vielleicht 160 Kilometer südlich von uns auf. Es gab dort oben ja auch keine Straßen, es war nur Busch und Steppe. Wir haben Kakteen abgeschnitten und ausgesaugt, auch eine runde Wurzel ausgegraben, dann gab es die nicht mehr, dann haben wir vorne in unsere Feldflaschen gepinkelt und das ausgetrunken.

Christian Kracht: Wie waren Sie ausgerüstet?

Bernhard Fischer: Wir bekamen einen Karabiner und eine Wolldecke, die wurde um die Schulter getragen, und einen Munitionsgürtel, der wurde über die andere Schulter getragen, über die Brust gekreuzt – hier, so. Ich war ein halbes Jahr am schweren Maschinengewehr. Wir hatten die Samu-ú – die Flaschenbäume – ausgehöhlt, dort saßen wir drin, das waren unsere erhöhten Maschinengewehrnester, zwei Meter über dem Chaco, da konnten wir alles sehen. Wir hatten eine Feldflasche und einen Tornister für das Essen. Essen gab es ja genug, nur zu trinken nicht. Wir konnten doch jagen mit der Mauser. Die Front war viele hundert Kilometer von Asuncion entfernt, dort, wo der Chaco in die bolivianischen Anden übergeht. Ich erinnere mich, einmal habe ich Vögel gesehen, die weit weg am Horizont kreisten – da habe ich zu meinem Offizier gesagt: Dort wo die Vögel sind, da gibt es Wasser. Wir sind also einen Tag lang hinmarschiert, und tatsächlich war dort ein kleines, schlammiges Wasserloch. Wir haben alles vollgemacht, was wir hatten, alle Feldflaschen, Schweineblasen, Eimer – die haben wir dann auf Brettern zurückgetragen zu den Männern, aber zwei Tage später war es wieder alle, und wir hatten wieder einen schrecklichen Durst.

Christian Kracht: Verwundet wurden Sie nie.

Bernhard Fischer: Nein, ich hatte ja das Amulett. Viele sind gefallen, so viele, aber mir ist nie was passiert. Ein Schuß ist mir durch den Ärmel der Uniform gekommen, da wieder raus, sehen Sie. Einmal, gegen Ende des Krieges, habe ich mich zum Trinken herabgebeugt, da war ein Flußlauf mit wenig Wasser, dorthin hatten wir die Bolivianer gejagt, sie dann umzingelt und reingedrückt in den Flußlauf, die sind die Böschung hinabgefallen, und wir haben sie von oben erschossen. Der Fluß kam von oben, von den Anden her. Da habe ich mich zum Trinken herabgebeugt, eine Kugel kam geflogen und hat meine Haare berührt, hier oben habe ich es gefühlt, ganz heiß war es. Hätte ich mich nicht gebeugt in dem Augenblick, sie hätte mich ins Gesicht getroffen.

Christian Kracht: Dank dem Amulett.

Bernhard Fischer: Das war doch nur ein Aberglaube. Der Herrgott hat mich beschützt.

Christian Kracht: Bitte erzählen Sie davon.

Bernhard Fischer: Ich trug es um den Hals, ich und meine zwei Brüder, die mit mir in den Krieg gingen, die hatten auch je eines. Es war ein kleiner zusammengefalteter Zettel in einer kleinen Dose, die hier um den Hals hing, so. Auf dem Zettel stand – ich krieg es nicht mehr zusammen – möge Gott uns beschützen, wer dieses trägt, den wird keine Kugel treffen, oder so ähnlich. Wir haben dann jedem Jungen an der Front, der Deutsch sprechen konnte, auch so ein Amulett gemacht, wir haben einfach die Worte abgeschrieben und es denen um den Hals getan. Meine Brüder wurden ebenfalls nicht verwundet. Einmal waren wir auf einer Sandstraße, das war wohl schon auf bolivianischem Gebiet, man konnte die Berge von dort aus sehen, wie sie hinaufgingen, so hoch hinauf – da waren die Bolivianer auf der Flucht und hatten ihre Toten und Verwundeten zurückgelassen. Links und rechts der Piste lagen sie, ganz wie weggeworfene Holzscheite, und einer der Verwundeten, es war ein junger bolivianischer Bursche, ganz blond, der sprach deutsch und sagte immer nur »Ich habe solchen Durst. Gebt mir Wasser«. Aber ich konnte ihm doch kein Wasser geben, es war der Feind, und wir hatten selber kein Wasser. Er ist dann vor unseren Augen gestorben. Viel später hat meine Mutter sich eines der Amulette um den Hals gehängt, sie ist weit über hundert Jahre alt geworden, bis ins Grab hat sie es getragen.

Christian Kracht: Aber sie war nicht im Krieg?

Bernhard Fischer: Doch, doch, sie war im letzten Kriegsjahr Sanitäterin, als es nur noch Verwundete gab, jeden Tag, ganze Züge voll kamen zurück in die Hauptstadt. Sie hat in Asuncion in einem Militärspital gearbeitet, Soldaten vernäht, amputiert, dies und jenes. Unsere Nachbarn haben nicht an das Amulett geglaubt, sie haben gesagt, wir sollen es einem Hund umhängen, dann würden sie auf ihn schießen, mal sehen, ob es was taugt.

Christian Kracht: Was wurde mit den Gefangenen gemacht?

Bernhard Fischer: Die Bolivianer haben die Unsrigen immer gut behandelt. Es gab zu essen, sie wurden versorgt. Aber wir haben uns ihnen gegenüber nicht gut verhalten. Die verwundeten Gefangenen wurden nach Asuncion gebracht und dort in ein sehr schlechtes Spital gelegt, wo es nur wenige Ärzte gab und viele gestorben sind. Die Gefangenen, die laufen konnten, wurden durch Asuncion getrieben, die Zivilbevölkerung hat sie bespuckt und mit Steinen beworfen und mit Eisenstangen geschlagen. Es war überall Blut in den Straßen, da habe ich mich geschämt, Paraguayer zu sein, das war später.

Christian Kracht: Nachdem es zu Ende war.

Bernhard Fischer: Ja, wir haben vom Ende erst ein paar Tage später erfahren. Die Nachricht mußte doch aus Asuncion kommen, da gab es keine Telegrafenmasten und keine Funkverbindung zu uns. Die ganzen Befehle kamen immer ein paar Tage später bei uns im Norden an. Wir haben also weitergekämpft, obwohl der Krieg längst aus war. Und dann haben es endlich alle mitbekommen, und wir sind hinüber zu den Bolivianern und sie sind herüber zu uns, und wir haben uns gegenseitig umarmt und geweint. Was vorbei ist, ist vorbei.

Der Weg zur Absorptionskältemaschine

Erzählung / 2004

Then the heart of heaven

Blew mist in their eyes,

Which clouded their sight

As when a mirror is breathed upon

Their eyes were covered and they could see only

What was close, only

What was clear to them.

Popul Vuh

Die Anmeldung des Servel/Robur-Absorbers beim Nürnberger Patentamt lief glatt; Dr. Albert Einstein und Dr. Leo Szilard verließen das helle Gebäude fröhlich und aufgeräumt. Beim anschließenden Spaziergang zur Nürnberger Burg hinauf sprach man über Sicherheit, Aggregatzustände und verlorene Lieben. Als sie die Burg fast erreicht hatten, machte Leo Szilard ein seltsames Geräusch. Es klang aus einiger Entfernung wie das Rütteln eines gerade abgeschalteten Kühlschranks. Albert Einstein musterte seinen Freund skeptisch.

Im Labor hatte der Szilard schon mehrfach darauf hingewiesen, daß es Geräusche gab, die die Kollegen nicht gerne hörten, egal welchen Ursprung sie hatten. Szilard zog es dann stets vor, mit dem Kopf zu schütteln und seinerseits – wie zur Klage – mit der wedelnden Hand durch Einsteins penetranten Pfeifenrauch zu fahren.

Bereits seit einigen Wochen hatte Szilard es sich angewöhnt, sein Leiden privat mit sich selbst auszumachen. Jeden Morgen setzte er sich zu diesem Zweck einige Minuten in die frisch eingelassene Badewanne und ließ seinen Beschwerden freien Lauf. Die Blasen, die vom Grund der Wanne aufstiegen, sahen zunächst harmlos aus, bis sie ihren raschen Weg an die Oberfläche fanden. Die Berauschung, die dann folgte, hatte Szilard an einem besonders gehaltvollen, kalten Wintermorgen auf gleich zwei Ideen gebracht.

Erstens: Eine Absorptionskälteanlage müsste sich von einer Kompressionskälteanlage dadurch unterscheiden, daß der mechanische Kompressor durch einen thermischen Kompressor ersetzt wird. In diesem thermischen Kompressor würde ein Zweistoffgemisch umgewälzt werden, das sich bei wechselnden Konzentrationen aus dem Kältemittel und dem für dieses Kältemittel geeigneten Lösungsmittel zusammensetzt.

Zweitens: Dieses Lösungsmittel würde durch die Auflösung eines Dampfes oder eines Gases in einer Flüssigkeit entstehen. Sollte man ein Kühlgerät entwerfen können, welches nach diesem Absorptionsverfahren arbeitet, müßte es als Kältemittel hauptsächlich Ammoniak (NH3) enthalten, da dieser geruchsintensive Stoff vom Wasser leicht aufgenommen, also absorbiert wird. Als Absorptionsmittel würde demnach eine wässrige Lithiumbromidlösung dienlich sein.

Als Szilard an diesem Tag, abgetrocknet und schnell angezogen, ins Labor eilte, um Einstein zu informieren, konnte er es fast nicht abwarten. Noch ganz außer Puste stand er, während er sich den weißen Kittel überwarf, vor ihm und begann keuchend zu erzählen. Gleich schon, als er beim thermischen Kompressor angelangt war, legte Einstein sanft die Hand auf Szilards Unterarm. Er habe eines vergessen, bei aller Liebe: die Größe.

Gegenüber herkömmlichen Kompressions-Kühlanlagen (zum Beispiel bei einem Haushaltskühlschrank) hätten, so Einstein, Absorptions-Kühlsysteme bei gleicher Kälteleistung doch einen mindestens neunfachen Energiebedarf, welcher vor allem durch die Wärmeerzeugung im Kocher entstehe. Man bräuchte dann – hier fuhr Einsteins Zungenspitze aus dem Mundwinkel – also neun hoch zwei, also einundachtzigmal soviel Platz.

Szilard wandte energisch ein, daß sich Absorptions-Kühlanlagen zur Verwirklichung energieeffizienter Kraft-Wärme-Systeme viel besser als Kompressions-Kühlanlagen eignen würden. Einstein müsse es doch ganz leicht verstehen, so Szilard, er solle sich einfach mal daran erinnern, daß der Kocher statt mit Strom auch mit Dampf oder Abwärme erhitzt werden könne. Die so entstehende Schnittstelle wäre zudem, bitteschön, beim gleichzeitigen Betrieb von Blockheizkraftwerken von Nutzen. Denn häufig, so solle er doch einsehen – Szilard schob Einsteins Hand entschieden von seinem Unterarm –, würde im gleichen System nicht nur Wärme und Strom, sondern auch Kälte gebraucht. Da fiel der enorm hohe Platzbedarf gar nicht weiter ins Gewicht.

Vor seinem geistigen Auge erschien Szilard in diesem Moment ein eiförmiger Kühlspeicher von der Größe des Brandenburger Tors. Einstein verschränkte die Arme vor der Brust und stieß eine Pfeifenrauchkaskade in das übelriechende Labor. Er solle es doch einmal aufmalen, so Einstein, als Formel, dann würde man ja sehen, ob es hinke oder nicht.

Dieser Tag lag nun einige Wochen zurück, der Winter war vorbei, das Patent – denn Szilard sollte auf seine Weise recht behalten haben – war angemeldet, und die beiden Wissenschaftler standen im Nürnberger Burghof und rauchten. Der strenge Geruch hatte sich in der frischen Vormittagsluft aufgelöst. Die Speisegaststätte Burgfrieden hatte die ersten Stühle in den Kies gestellt, und auf einer Schiefertafel war mit eckiger Sütterlin-Kreideschrift das Angebot des Tages zu lesen. Es gab, wie immer im Frühjahr, Würstel mit Kraut.

Retard

Erzählung / 2001

Als Albert Voss über den verkarsteten Grat schritt und in das Tal hineintrat, wurde es schon Tag. Die Wipfel der Bäume schienen in tannenzapfenartigem Hell, während das darunterliegende, später sicher zu Reisig werdende, nadelige Grün noch immer das Dunkel der Nacht unter sich führte, es schützend vor dem nahenden Tag verbarg. Albert Voss’ Schuhe versanken im weichen Gras, über die Schulter blickend entdeckte er, daß die Halme in den Kuhlen, die seine Schuhsohlen getreten hatten, sich nun wieder aufrichteten; keine zwanzig Meter hinter ihm waren seine Fußspuren nicht mehr auszumachen.

Albert Voss mußte lang und ausgiebig husten. Er blieb stehen, zog ein kariertes Nastuch aus der Hosentasche und wischte sich den Mund ab. Das Tuch ordentlich wieder zusammenfaltend, öffnete er seinen dunkelgrauen Filzsack und warf das Gefaltete hinein, dann verließ er die Grasmatten und ging auf dem Pfad weiter, vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend.

Links und rechts des Weges waren jetzt die ersten wirklichen Spuren des Unrates zu sehen, wie helle Schneeflecken oder rare Schmetterlinge im dunklen Grün lagen dort benutzte Kondome. Vom Wind entrolltes Toilettenpapier hing in den unteren Zweigen der Fichten, aufgerissene Tütchen und Fläschchen säumten den schmalen Pfad. Albert Voss sah eine Windel.

In seinem eilig heute morgen eingesteckten Notizbuch markierte er die exakte Stelle. Er fertigte im Stehen rasch noch eine Zeichnung der Umgebung an, das Tal, den Weg, den Grat, die Windrichtung notierte er dazu, indem er den Zeigefinger in den Mund schob und ihn dann hoch in die Morgenluft hielt und die Kälte spürte, die sich um die Fingerspitze schlich. Die genaue Lage der Windel – denn sie war das größte Fundstück, die augenscheinlichste Verunreinigung – kennzeichnete er mit einem »X«.

Das Tal – hellgrün in dunkelgrün – gab nun seine Geheimnisse preis. In den Apfelbäumen hingen orangerote Plastikschaukeln, die Sperrholztür einer kleinen, fensterlosen Hütte schlug mit knarrendem Scharnier auf und zu, über den Wannenrand einer weiß emaillierten Viehtränke schwappte das Wasser und verlief sich im Gras, das neben und unter der Wanne üppiger und höher wuchs als ringsumher. Albert Voss war noch nie hier oben gewesen, er zeichnete alles exakt auf in seinem Büchlein – die Tränke, die Schaukel, die Hütte –, nicht, weil es ihm gestern abend, unten im Dorf, so aufgetragen worden war, sondern weil er wußte, dass nur detaillierte Kenntnis der exakten Lage denen, die nach ihm kämen, die Arbeit erleichtern würde.