9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

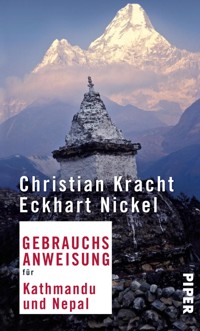

Eine Reise zu den angenehmsten Orten der Welt. Die Welt ist entdeckt. Aber das Fernweh bleibt. Christian Kracht und Eckhart Nickel haben sich deshalb aufgemacht, für uns die angenehmsten Orte der Welt aufzusuchen. Auf den Molukken sieht es inzwischen genauso aus wie in jeder beliebigen Einkaufspassage. Die Grand-Hotels, die eleganten Bars und kleinen Pensionen, die exotischen Winkel, sie alle liegen heute am großen Gemeinplatz. Aber das Fernweh bleibt. Denn Reisen kann trotz allem ein wunderbarer Schwebezustand sein. Christian Kracht und Eckhart Nickel haben sich deshalb aufgemacht, für uns die angenehmsten Orte der Welt aufzusuchen. Einmal sehen, was übrigbleibt. Von der Kronenhalle in Zürich über das Norfolk-Hotel in Nairobi bis zum heiligen Banyan-Baum in Goa waren sie unterwegs und schrieben alles auf. Herausgekommen ist ein überaus amüsantes Reisebuch, das Reiseführer und Roman über das Reisen zugleich ist. Die Beobachtungen in Ferien für immer stellen die schönen Augenblicke der Benommenheit wieder her. Dominik Monheim zeichnete zu jeder der Erzählungen im Stil der ligne claire gehaltene Vignetten. Sie fuhren zusammen in die Fremde als Fiktion. Mit einem Vorwort von Moritz von Uslar, mit genauen Anschriften und Telefonnummern und einer schönen Weltkarte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Christian Kracht / Eckhart Nickel

Ferien für immer

Die angenehmsten Orte der Welt

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christian Kracht / Eckhart Nickel

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christian Kracht / Eckhart Nickel

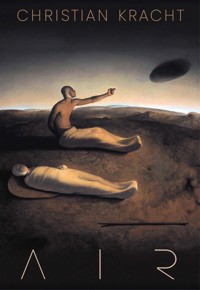

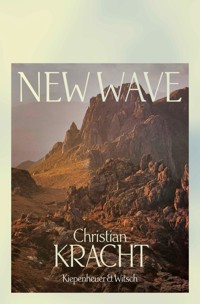

Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane »Faserland«, »1979«, »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten« ,»Imperium« und »Die Toten« sind in 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis, für den Roman »Die Toten« 2016 den Schweizer Buchpreis sowie den Hermann-hesse-Literaturpreis.

Eckhart Nickel ist auch schon seit 1966 auf der Welt. Er ist viel größer, nämlich 1,96 m, und bevorzugt das Reisen im Fond. Vor die Wahl gestellt, in welchem Ölgemälde des achtzehnten Jahrhunderts er sich am liebsten aufhalten würde, nennt er gerne Antoine Watteaus ›Die Einschiffung nach Kythera‹. Er geht nicht allzu spät schlafen.

2018 erschien sein Roman »Hysteria«.

Weitere E-Books des Autors: www.kiwi-verlag.de

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Sicher mag ich dieses Buch und die zwei Jungs, die es Ort für Ort erreist und die Wundertat vollbracht haben, ihre Abenteuer zu kartographieren – also jeden Ort abzuklopfen auf ihre Kriterien hin, Betten, Mahlzeiten, Whiskey Sour und die Möglichkeit, daß sich da vor ihnen mal ein lustiger Irrer aufgehalten hat, der Rudolph Moshammer heißt, André Heller oder Erich Priebke. Die Großtat besteht darin, den ganzen Irrsinn aufzuschreiben.

Die Jungs haben den wunderbaren Trick drauf, der Hauptperson ihrer Abenteuer den Titel ›Der Reisende‹ zu geben. Damit sind wir gemeint – die Leser ihrer Abenteuer. Das paßt so. Das kommt aus dem neunzehnten Jahrhundert, der Zeit der großen Reiseliteratur. Das ist gleichermaßen poetisch wie manieriert. Das ist so bestens daneben, und – halten wir fest: das hat sich seit Mecki, dem Hörzu-Igel, seit Tim & Struppis Abenteuern und den Reisebeschreibungen eines Alexander von Humboldt so niemand mehr getraut.

Moritz von Uslar

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1998, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung Modern Temperament (Oliver Klimpel, Till Sperrle), Berlin

Covermotiv © Olivia Lavergne, ›Jungles05, 2013‹

ISBN978-3-462-30148-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

widmung

motti

vorwort

china room

khao san road

café odeon

gran hotel

ye olde rock bar

café opera

dahab

café orth

zu den drei buchteln

carolina guest house

bissau palace hotel

altes kontorhaus

der heilige banyan-baum

norfolk hotel

old cataract hotel

freak street

hotel zum sperrgebiet

the american colony hotel

gaststätte oma rink

brasserie balzar

albergo abruzzi

strandperle

restaurant alt heidelberg

kronenhalle

bierhelder hof

maulana inn

café galuboi kupola

halim

windsor bar

prinz von bayern

galle face hotel

the eastern & oriental hotel

made’s warung restaurant

pension fridhem

the fun club

casino carrasco

camp don armando

quebra costas

cha ca la vong restaurant

cecil hotel café

neemrana fort palace

united coffee house

zum bierbichler

the hotel

sunshine guest house

woodville palace hotel

pensão alegre

residencial real

frágil

baby beef

ms silvia ana

pensão residencial palhota

amanpuri

bandarawela hotel

parco dei principe

the british hotel

emerson’s house

villa maroc

hotel hevelius

keats-shelley rooms

zum rad

pension mountain shadows

au rendez-vous des camionneurs

green’s hotel

the windermere hotel

new oriental hotel

unbedingt vermeiden

dank an

weltkarte

Den großen Reisenden gewidmet, die es besser gemacht haben: Wilfred Thesiger, Peter Fleming, Ella Maillart, Evelyn Waugh, Annemarie Schwarzenbach. Es war eben eine andere Zeit.

Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, ist es ja furchtbar. Die Schweiz wäre ja das allerärgste, dort möcht’ ich wirklich nicht angemalt sein. Nein, nein, das Ideale ist weg, weit weg und in ein Hotel, so lang es einem paßt, und dann in ein anderes. Sie können am Meer entlangrennen oder im Wald, und Sie kommen heim, alles ist fertig und da.

Thomas Bernhard

Why do the wrong people travel, travel, travel,

When the right people stay back home?

What compulsion compels them And who the hell tells them

To drag theirs cans to Zanzibar

Instead of staying quietly in Omaha?

Noël Coward: Sail Away

I grow old … I grow old …

I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?

I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.

T.S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock

vorwort

Meinen Atlas hat Georg Westermann herausgebracht. Er gehört in einen grauen Pappkarton. Er ist etwa acht Zentimeter dick, was 288 dunkelblau numerierten Kartenseiten und einem Register von 231 schwarz numerierten Schriftseiten entspricht. Ich bin stolz auf diesen Atlas. Er wiegt etwa soviel wie ein Träger aus sechs Holzkohlebriketts.

Wenn ich ihn aufgeschlagen vor mich hinlege, dann ist ein Teil der Unordnung auf meinem Schreibtisch – abgefahrene Schlafwagentickets, die neuen Briefmarken zu einer Mark zehn, ein in der 45. Woche des Jahres 1997 aufgeschlagener Mini-Filofax, der kleine Metallaschenbecher mit der Ansicht des Opernhauses in Sydney – das alles ist von der Ordnung der kartographierten Gebirgsketten, Stein-, Sand- und Salzwüsten, Flüsse und schiffbaren Kanäle, Tiefen und Höhen, die von sechstausend Metern unter dem Meeresspiegel bis zu neuntausend Meter darüber reichen, Städte von null bis zu einer Millionen Einwohnern, sogenannten Demarkations- und Uferlinien, Eisenbahnstrecken, Wanderpfade, Verkehrsstraßen erster, zweiter und dritter Ordnung und Staatsgrenzen bedeckt.

Ich mag diese Ordnung. Ich sage nicht, daß ich mir unter jedem der Punkte und Striche und der Palette der Farben, die vom Weiß der Küstenwasser zum Hellblau der Meere, vom Grün der Tiefebenen zum Grau der Gebirge bis zum Braun der Wüsten changiert, etwas vorstellen kann. Es ist nicht meine Welt. Es ist die von meinem wunderbaren Atlas. Er hat sie für mich bereist.

Statt Flugtickets zu kaufen oder mich mit diesen inflationär immer schicker, klüger und jünger werdenden Menschen zu unterhalten, die an einer Bimmelbahnstation in Indien plötzlich zu einer nie geahnten inneren Ruhe finden, habe ich gerade meine CD-Sammlung neu sortiert. Auch diese Ordnung mag ich – bloß kann ich mir unter jeder einzelnen CD, diesen durchaus häßlichen Plastikdingern, unter denen die Schallplattencover von früher stecken, etwas vorstellen: Die Beatles kommen vor Elvis Costello vor Public Enemy vor Guns’n’Roses vor den Beastie Boys vor Elvis vor Morricones »Spiel mir das Lied vom Tod« vor Beethovens vierter Symphonie in der Aufnahme von Carlos Kleiber, denn diese CDs habe ich in dieser Reihenfolge so gehört. CDs zu sortieren – pathetisch ausgedrückt, mein Leben einem faßbaren Sinn unterzuordnen –, das ist mein Urlaub.

Danach hat ein Verwandter angerufen. Wir telephonierten vollspeed – ich kann gar nicht genau sagen, ob es um das Herz der Finsternis, ein qualmendes Faxgerät, Bratwürste mit Kartoffelsalat, einen Film mit Harrison Ford, gleichgeschlechtliche Liebe oder, was mir lieb wäre, die Quersumme von alldem ging. Den komplizierten Weg von einem Verwandtschaftsverhältnis zu einer Freundschaft gehen – das ist außerdem ein Urlaub, den ich mir vorstellen kann. Sonst habe ich noch gehört, daß es auf Capri wunderbare Steinterrassen gibt, wo man auf Ralph-Lauren-Kissen bei einem Punt-e-mess mit Eiswürfeln und der Schale einer Orange dem Himmelrot zuschaut, wie es im Silber des Mittelmeers versinkt. Ich überleg’s mir noch, ob ich da mal hinfahre. Dann bin ich fünfzig oder schon tot und habe einen Hund, Kinderspielzeug und eine elektrische Zahnbürste dabei.

Ich glaube nicht ans Reisen – nur daran, daß man auf Sylt, Sri Lanka, Sumatra, in Nord-Vietnam und den Tiroler Alpen, wo auch immer, seine CD-Sammlung, Balkonpflanzen, eingerahmte Postkarten, sein Kopfkissen und am Ende doch seine Freunde vermissen lernen kann. Das ist doch was. Reisen handelt davon, die Unendlichkeit als Endlichkeit akzeptieren zu lernen und andersrum – was nur bedeutet, daß selbstverständlich nirgendwo so viel Platz ist wie in der miesen, kleinen Enge unter der eigenen Wohnzimmerlampe. Weiter glaube ich, daß man in der Ferne – so wie daheim – ab und zu ein frisch gezapftes Pilsbier will. Dafür habe ich nun überhaupt keine Erklärung. Es gibt diesen einen richtigen Satz, den man in der Ferne nicht oft genug sagen kann: »Grüß Gott, bitte ein Bier.«

Gerade habe ich den Atlas auf der Doppelseite 120/21 aufgeschlagen: Mein Gott, diese weite Fremde – unsere Welt. Der Atlas schneidet ein Viereck in das Land von Afghanistan und Pakistan, über Nepal und das nördliche Indien bis nach Bangladesch und den Südwesten Chinas hinein. Da zeigt eine gestrichelte Linie – hübsch anzusehen! – den Wendekreis des Krebses an. Die Wasser heißen Arabisches Meer und Golf von Bengalen. Dem Maßstab von eins zu sechs Millionen entnehme ich: Auf Luftlinie sind es von Delhi nach Kalkutta rund 1.260 Kilometer. Oder exakt 787,5 Meilen. Da habe ich jetzt ein Lineal zur Hand genommen. So sehr interessiert mich das. Immerhin.

Sicher mag ich dieses Buch und die zwei Jungs, die es Ort für Ort erreist und die Wundertat vollbracht haben, ihre Abenteuer zu kartographieren – also jeden Ort abzuklopfen auf ihre Kriterien hin, Betten, Mahlzeiten, Whiskey Sour und die Möglichkeit, daß sich da vor ihnen mal ein lustiger Irrer aufgehalten hat, der Rudolf Moshammer heißt, André Heller oder Erich Priebke. Oft stellen sich diese Irren bloß als rastagelockte Hippies raus, die mit dem »Lonely Planet«-Reiseführer in der Hand – was genauso lustig ist. Die Großtat besteht darin, den ganzen Irrsinn aufzuschreiben.

Den einen der zwei muß man sich übrigens klein und lustig vorstellen, den anderen größer, dünner, aber genauso lustig. Vom einen weiß ich, daß er Länderpunkte sammelt, das heißt, er macht schon mal nur deswegen den Sprung nach Neuguinea, damit er einen dieser unentzifferbaren Hieroglyphen-Gaga-Stempel in seinen Paß reinkriegt. Der andere kennt sich mit Bernhard, Kafka, Thomas Mann und vielleicht auch mit Nietzsche aus und hat den Doktor in deutschsprachiger Literatur.

Die Jungs haben den wunderbaren Trick drauf, der Hauptperson ihrer Abenteuer den Titel »Der Reisende« zu geben. Damit sind wir gemeint – die Leser ihrer Abenteuer. Das paßt so. Das kommt aus dem neunzehnten Jahrhundert, der Zeit der großen Reiseliteratur. Das ist gleichermaßen poetisch wie manieriert. Das ist so bestens daneben, und – halten wir fest: Das hat sich seit Mecki, dem Hörzu-Igel, seit Tim & Struppis Abenteuern und den Reisebeschreibungen eines Alexander von Humboldt so niemand mehr getraut. Wir können uns also noch so sehr fürchten – am Ende jeder Geschichte steht es mindestens, unser Kopfschütteln als Gegenpunkt mit einberechnet, zwei zu eins für Krachts und Nickels Welt. Wohlgemerkt, ihre Welt – das sind die »angenehmen Orte«, die es so nirgendwo gibt. Manchmal – dann haben Kracht und Nickel eine ihrer lustigen Lügen erzählt – steht’s gleich drei zu null.

Das Vorwort in meinem Atlas beginnt mit den Worten: »Die Geschichte der Karte ist so alt wie das Reisen, die Entdeckungsfahrten und die Wißbegier über die Welt.« Ich habe nur wenige Sätze gelesen, die so knapp und klar und für alle Zeiten gültig eine Wahrheit sagen. In den Pappendeckel des Einbands hat ein Mensch, der mir bis heute nahesteht, mit einem dieser raffinierten Buntstifte, die mit dem ersten Strich gleich mehrfarbig malen, eine Widmung geschrieben: »Zur Konfirmation sollst Du mit dem Finger auf Weltreise gehen. Du sollst Dir die Welt mal so von oben anschauen, wie sie vielleicht die Engel sehen, und zwar jeden Fleck.«

Gute Reise.

Moritz von Uslar

china room

port blair, indien

Auf dem Lufthansa-Mittagsflug von Frankfurt nach Singapur wird es wegen der beschleunigten Flugbewegung von der Sonne weg für den Passagier viel zu früh wieder hell. Aber auch die künstlich verlängerte Nacht, die mit den herabgeschobenen Fensterrolleaus erzeugt wird, findet nach dem Überfliegen Indiens ihr Ende. Dann taucht vor den noch müden Augen irgendwann aus dem blendenden Indischen Ozean eine Ansammlung grüner Inselpunkte auf, bevor die Straße von Malakka angeflogen wird. Das sind die Andamanen-Inseln, und dort unten, noch kleiner, das ist der China Room.

Man gelangt, von Madras, oder besser noch von Kalkutta kommend, mit Indian Airlines dorthin. Da es auf den Andamanen-Inseln nur wenige Restaurants gibt, wählten wir die einladende Veranda dieser, in einer aus dunklem Holz gezimmerten Baracke untergebrachten, chinesischen Gaststätte. Gerade weil die indische Vorstellung davon, wie man beispielsweise Hühnchen Szechuan zubereitet, der Rezeptur des altbekannten Tandoori-Huhns verblüffend gleicht, entstand beim Verzehr die Debatte, was denn nun genau das chinesische Moment in dem bestellten Menü darstellen sollte.

Der eindeutig indische Kellner, der wie auch alle anderen sichtbaren Angestellten nichts Chinesisches an sich hatte, stellte uns auf Anfrage schnell eine verklebte Plastikflasche mit süßer Sojasoße auf den Tisch. Da die Soße aber auch scharf war, bestellten wir noch vor dem Ende des Essens drei weitere Bullett-2000-Biere.

Unser Gast, den wir an diesem Sommerabend eingeladen hatten, war ein alter Inder, der während der japanischen Besetzung der Andamanen-Inseln im Zweiten Weltkrieg Schreckliches durchgemacht hatte. Von den Japanern in ein Straflager gesteckt, weil er innerhalb der britischen Administration einen Sekretariatsposten bekleidet hatte, war er wegen der schlechten Behandlung im Lager in einen Hungerstreik getreten. Seine Mitgefangenen streikten ebenfalls, und als sich die Aktion auf das gesamte Lager auszubreiten drohte, steckten die Japaner die Gefangenen kurzerhand auf einen Frachter, fuhren aufs offene Meer hinaus und warfen die Inder in die haifischverseuchte See. Über hundert Menschen starben.

Unser Gast war der einzige, der sich auf eine der kleinen Inseln retten konnte. Er überlebte nur dadurch, daß er sich monatelang von Seeschnecken ernährte und von dem Fleisch seiner angespülten toten Kameraden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sagte er als Kronzeuge vor dem britischen Kriegsverbrecherprozeß in Singapur aus und brachte zwei japanische Generäle an den Galgen.

So saßen wir also zu dritt, eigentlich recht glücklich Bier trinkend und Hühnchen kauend, an der von Abfall übersäten Holperstraße. In weiter Ferne näherte sich, so war zu sehen, ein Motorroller. Unser Gast hob eine Augenbraue in seinem faltigen Gesicht, wir drehten uns nach dem heranröhlenden Gefährt um und vertieften uns dann wieder in den jetzt mit reichlich Sojasauce versehenen Reishaufen.

Der von den vorhergehenden Abenden im China-Room vertraute Roller, der als eines der wenigen Leihfahrzeuge stets um die gleiche Zeit seine Runde drehte, kam immer näher, und während oben in den Baumwipfeln des Dschungels ein Papagei kreischte, beugten wir drei uns noch tiefer über unsere Reisschüsseln.

Die Ölspur, die wir vor Betreten des Restaurants auf die Straße gelegt hatten, glänzte matt in der Dämmerung. Eben noch hatte sich unser Gast besonders abfällig über den penetranten deutschen Kunden seines Verleihs geäußert, der bereits bei Abschluß seines Wochen-Mietvertrages den ohnehin günstigen Tarif zu drücken versucht hatte. Wie immer, wenn der Roller unsere Veranda passierte, drehte der Fahrer extrastark an dem Lenker, um mit einer Hand lässig winkend den nach Gästen Ausschau haltenden Besitzer des Lokals zu grüßen.

Der Rollerfahrer, auf dessen Sozius sonst immer zu junge Neuseeländerinnen mit Dreadlocks und Military-Tops zu sehen waren, grinste blöd und winkte weiter. Das war sein Fehler. Das Vorderrad rollte über die Ölspur, ein Schlingern, die eben noch winkende Hand balancierte in der Luft herum, und als auch das Hinterrad ins Rutschen geriet, knallte der Deutsche, laut schreiend und »Scheiße, Scheiße!« rufend, in einen der übelriechenden Müllhaufen.

Der Papagei flog auf, der Besitzer des Lokals verzog sich schnell in die Küche, und nach dem lauten Zuschlägen der Verbindungstür war nur noch das sirrende Geräusch des sich ins Leere drehenden Vorderrades zu hören und das leise Wimmern des Verunglückten. Wir prosteten uns zu, und unser Gast fragte uns erst interessiert nach der Bedeutung des astronomischen Symbols, des Logos jenes Hamburger Wochenmagazins, für das der nun sich schmerzverzerrt im Müllhaufen Windende eine Reisereportage über die Andamanen schreiben sollte. Dann murmelte er kauend: »Wenn er schreibt wie er fährt, möchte ich es nicht lesen müssen.« Die Sonne war untergegangen, der erste Stern erschien am Himmel.

China Room,Phoenix Bay Jetty, Port Blair, Andamanen-Inseln, Indien. Kein Telefon

khao san road

bangkok, thailand

Thailand ist dank der günstigen Flugpreise und der Prosperität immer öfter umherreisender Kurzaussteiger noch unerträglicher geworden. Das führt wie bei allen anderen ähnlichen Ländern zu einer Kulturübersättigung, deren auffälligstes Merkmal die Anzahl der umlaufenden sogenannten Geheimtips ist, wo »man im Urlaub noch hinfahren kann«. Zuletzt wurden Orte wie die Insel Kho Nang Yuan angepriesen oder das letzte, noch nicht entdeckte Opiumdorf der Shan- und Karenvölker an der Nordgrenze Thailands zu Burma empfohlen.

Das heißt nichts anderes, als daß man in Thailand überhaupt nirgendwo mehr hinfahren kann. Wenn man nun aber trotzdem schon mal da ist, empfiehlt sich wie Bali’s Kuta Beach in Thailand der Rückgriff auf den von Rucksacktouristen wegen seiner als pervers empfundenen Kommerzialisierung am meisten gemiedenen Ort die Khao San Road.

Auf einer Länge von einem knappen Kilometer erstreckt sich ein unvergleichlich attraktives und hektisches Einkaufs-, Wohn- und Eßparadies. Hier findet der Reisende alles, was es in den schwer erreichbaren Dschungeldörfern und auf den schwerer zugänglichen und noch schlechter versorgten Geheiminseln nicht gibt: für wenige Baht nachgeworfene Raubkopien sämtlicher Nintendo- und Sony-Play-Station-Spiele, günstig zu schießende Fake-Couture aller ersehnten europäischen und amerikanischen Mittelklasse-Designer wie Donna Karan, Ralph Lauren und Giorgio Armani, Billigpressungen der neuesten englischen Houseplatten und als Bonus in wenigen Minuten hergestellte gefälschte Studenten- und Presseausweise.

Die in den zahlreichen Restaurants, Guesthouses und von fahrenden Händlern am Straßenrand gereichte, auf Touristen zugeschnittene Interpretation der Thaiküche ist nicht nur magenfreundlicher, sondern auch geschmacklich befriedigender als die schwere und im Grunde unverständliche Originalkost, von der die blöden Geheimtipgeber nicht müde werden zu schwärmen.

Anstatt die zahllosen immergleichen buddhistischen Tempelanlagen Bangkoks zu besichtigen, bietet jedes Restaurant auf der Khao San Road einen einzigartigen Service an: Hat der Tourist sich einmal für eine Gaststube entschieden, darf er dort während des Essens und dem Genuß mehrerer gekühlter Singha-Biere gratis mindestens drei der neusten, in den Vereinigten Staaten und Europa noch gar nicht angelaufenen Hollywoodstreifen auf Video ansehen.

Der gleichförmige Lärm der Straße, der überall in den Zimmern der hier zu mietenden Guesthouses zu hören ist, wiegt wie nichts sonst in den Schlaf. Auch das vollständige Fehlen jedweder Privatsphäre führt dazu, daß man lediglich durch Kartonwände von der Gastfamilie getrennt zu ruhen gezwungen wird und so an deren vielfältigen, in der Nacht verursachten Geräuschen teilnimmt. Für dieses Privileg zahlt man gerne etwas mehr als die sonst gnadenlos alle Preise herunterhandeln wollenden Traveller zu zahlen bereit sind.