Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Religión. Fuera de Colección

- Sprache: Spanisch

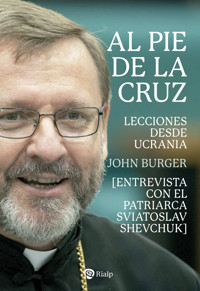

En tiempos de prueba, división y represión, la Iglesia Católica Griega Ucraniana ha permanecido fiel, al pie de la Cruz. Su líder, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, creció en Ucrania en una época en que su Iglesia era ilegal. Su familia tenía que practicar su fe en secreto. Nacido en 1970 en Stryi, en el oeste de Ucrania, estudió en un seminario clandestino y aprendió del testimonio de sacerdotes y obispos encarcelados por su fe. Algunos de ellos perdieron la vida por su fidelidad a Cristo y su Iglesia. En las entrevistas contenidas en este libro, Shevchuk ofrece profundas reflexiones sobre la dirección en la que va el mundo, y sobre la lucha que afronta la Iglesia treinta años después de la caída de la Unión Soviética y tras la invasión rusa de Ucrania. Quienes desean profundizar en su fe y dar a su vida un sentido plenamente cristiano, y quienes acompañan a otras personas en su vida espiritual podrán encontrar luz y respuestas en este libro.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JOHN BURGER

AL PIE DE LA CRUZ

Lecciones desde Ucrania

Entrevista con el patriarca Sviatoslav Shevchuk

EDICIONES RIALP

MADRID

Título original: At the Foot of the Cross: Lessons from Ukraine. An interview with Archbishop Sviatoslav Shevchuk

© 2023 byJohn Burger. Publicado por Our Sunday Visitor Publishing Division

© 2023 de la edición traducida por Diego Pereda Sanchoby EDICIONES RIALP, S. A.,

Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid

(www.rialp.com)

Preimpresión: produccioneditorial.com

ISBN (versión impresa): 978-84-321-6433-0

ISBN (versión digital): 978-84-321-6434-7

ISBN (versión bajo demanda): 978-84-321-6435-4

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Al pueblo ucraniano.

A Charley, Barbara e Ivan… ¡memoria externa!

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. LA PASTORAL EN UNA KYIV EN GUERRA

2. LA IGLESIA DOMÉSTICA

3. «ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN EL MUNDO»

4. LA VOCACIÓN

5. LA GRACIA SOBRE LA NATURALEZA

6. TRANSFORMACIÓN

7. DECISIONES MEDITADAS

8. CONSTRUIR COMUNIDAD

9. SANAR EL PECADO Y LAS HERIDAS

10. ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

11. LA REVOLUCIÓN

12. AL PIE DE LA CRUZ

AGRADECIMIENTOS

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Dedicatoria

Comenzar a leer

AGRADECIMIENTOS

Notas

INTRODUCCIÓN

A finales de 2019 y comienzos de 2020, la política, los medios y los analistas de Estados Unidos estaban inmersos en el impeachment y la comisión senatorial contra el presidente Donald J. Trump, acusado de coacciones ilícitas contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para forzarle a investigar a su rival político, el candidato demócrata Joe Biden. Supuestamente, Trump habría amenazado a Zelenski con interrumpir la ayuda militar con la que Ucrania estaba defendiéndose de la agresión rusa si se negaba a seguir sus instrucciones.

El Senado, bajo control republicano, acabó por exonerar al presidente, pero entonces la pandemia emergente de coronavirus opacó todo lo demás, relegando al Ucraniagate a un olvido distante.

Este país regresaría con fuerza a los titulares en febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó lo que denominaría, con un eufemismo, una «operación militar especial» en Ucrania. Esta invasión no provocada y los combates posteriores por todo el país causaron la muerte de decenas de miles de soldados de ambas naciones, la destrucción de un gran porcentaje de las infraestructuras ucranianas, una afluencia de refugiados de dimensiones bíblicas y un temor irrefrenable al estallido de una Tercera Guerra Mundial y a un holocausto nuclear.

Las noticias sobre la guerra tuvieron en vilo al mundo y, como había ocurrido con el Ucraniagate, este conflicto obligó a los americanos —tachados con frecuencia de analfabetos geográficos— a familiarizarse con la antigua república soviética. Hasta su comienzo, no pocos habían considerado a los ucranianos bastante afines a los rusos. Los más atentos ya habrán descubierto que hemos dejado de denominar La Ucrania a ese país de Europa Oriental. Los espectadores del canal PBS o de la radio pública han aprendido a pronunciar el nombre de Volodímir, sin confundirlo con Vladimir, su homólogo ruso, mientras los manuales de estilo de varios medios se han actualizado para referirse a la capital del país como Kyiv, transliteración ucraniana preferible a la rusa Kiev.

No era la primera vez que Ucrania saltaba a las noticias, incluso en Estados Unidos; en 1986 se produjo el terrible accidente nuclear de Chernóbil —revivido en una miniserie emitida en mayo de 2019 por la cadena HBO—, y en 2004 estalló la Revolución Naranja, cuando los ucranianos tomaron las calles ante la manipulación de los resultados electorales. Las manifestaciones del Euromaidan, en la llamada Revolución de la Dignidad de 2013 y 2014, desembocaron en un rechazo generalizado al presidente prorruso Víktor Yanukovich y en un acercamiento a la Unión Europea. Los sucesos de la plaza de Maidan, la principal de Kiev, además de espolear los movimientos separatistas en diversas zonas del este, también llevaron a Rusia a interferir en el referéndum local de Crimea por el que la región se desgajó de Ucrania y se incorporó a aquel país, alimentando un conflicto que aún perdura.

Meses antes de que saliese a la luz la famosa llamada telefónica del presidente Trump a Zelenski, yo mismo estaba sentado en el asiento trasero de un sedán negro marca Volkswagen en el trayecto entre Kyiv y Liviv, en Ucrania Occidental, y entrevistaba a su beatitud Sviatoslav Shevchuk, cabeza de la Iglesia Grecocatólica Ucraniana. Le había formulado las primeras preguntas el día anterior, en la residencia patriarcal de Kyiv, pero un cambio imprevisto le obligó a trasladarse a Lviv, y me planteó que continuásemos durante el viaje. Conducía un monje brasileño, el hermano Ipatti, y en el asiento del copiloto viajaba el secretario de Su Beatitud, el sacerdote Oleh Oleksa, quien atendía las llamadas dirigidas al arzobispo y solo nos interrumpía cuando el asunto era urgente.

Así ocurrió con una conexión desde la oficina del presidente electo Zelenski para confirmar, al parecer, una reunión inminente. Zelenski, que había interpretado al presidente ucraniano en una comedia televisiva, había sido elegido para ese puesto en la vida real dos semanas antes, y estaba entrevistándose con diversas personalidades civiles y eclesiásticas antes de su toma de posesión del 21 de mayo.

Pocos días después, Zelenski visitaría en la residencia patriarcal al cabeza de la Iglesia Grecocatólica Ucraniana, un hecho sorprendente, incluso inimaginable, para Sviatoslav, como tantos otros en su trayectoria vital, relativamente breve. Cumplió 49 años dos días después de nuestra entrevista, y para entonces ya había vivido mucho: la experiencia de ser un católico clandestino en la Ucrania soviética que había proscrito a la Iglesia, la preparación para el sacerdocio en un seminario secreto y, al mismo tiempo, para la sanidad como médico militar, sus estancias de estudio, primero en Argentina y más tarde en Roma, su designación como obispo, de nuevo en Argentina y, por último, su nombramiento a los cuarenta años como arzobispo mayor de Kviv–Hálych, cabeza de la Iglesia Católica Oriental en todo el mundo, la mayor en comunión con Roma.

A mí también me había sorprendido llegar hasta ese momento y lugar. Tras escribir en la prensa católica norteamericana durante un cuarto de siglo, he desarrollado la sospecha de que esta se centra en los creyentes de rito latino, dejando de lado la espiritualidad, las tradiciones y la historia de las iglesias orientales. Cuando Su Beatitud viajó a Estados Unidos en 2018, mi única intención era entrevistarle para la plataforma web Aleteia. Tras publicar varios artículos sobre él, uno de sus colaboradores, el sacerdote Volodímir Malchin, me confesó que albergaban la esperanza de que alguien escribiese una biografía en inglés sobre Sviatoslav, y me preguntó si estaría dispuesto a hacerlo.

Mi primer impulso fue pedirle una libertad editorial absoluta: «No podréis consultar el manuscrito antes de que lo envíe a imprenta», le indiqué, para evitar que el libro se viese como una operación de relaciones públicas de Su Beatitud o de la Iglesia Católica Ucraniana y perdiese credibilidad. Sviatoslav aceptó sin reservas, pese a que el proyecto no le entusiasmaba, como averiguaría más adelante.

«Tengo que reconocer que, cuando me lo contaron, no me gustó», me confesó al acomodarnos en su residencia de Kyiv. «Ese tipo de biografía solo puede escribirse al final de la vida. Yo estoy empezando y, además, no resulto interesante».

A pesar de todo había accedido, al comprender que «tal vez un libro así no sirva a mi humilde persona, sino a nuestra Iglesia, considerada silenciosa durante largos años, sobre todo bajo la Unión Soviética. Paso a paso estamos recobrando la voz, por el sufrimiento pero también por el entusiasmo de sus miembros, de tal forma que podemos hablar alto y claro en nombre de Ucrania y de su dolor».

Más que una biografía, el arzobispo había acordado colaborar con un libro en formato de entrevista, de los que ya había firmado dos: Dimmi la Verita en 2018, con el teólogo italiano Paolo Asolan y prólogo del cardenal de Viena Christoph Schönborn, y El diálogo sana en 2019, con Krzysztof Tomashik, editor de la agencia católica polaca de noticias.

Así pues, allí estaba yo, en un país que nunca pensé en visitar, asediando a Su Beatitud con un repertorio extenso de preguntas nacidas de mi propio interés, experiencia e investigación, y también de las entrevistas que había mantenido con expertos y observadores, miembros de la Iglesia Ucraniana, teólogos ortodoxos e historiadores.

Mientras Su Beatitud respondía a una llamada telefónica, me dediqué a observar el paisaje recorrido por la brisa, con su afamado suelo negro, que ha convertido a Ucrania en el granero de Europa, y las cúpulas en forma de cebolla de las iglesias que alegran todas las ciudades y pueblos del camino, pensando al mismo tiempo en los siglos de historia que ha vivido este pueblo y en el testimonio de fe que ha ofrecido frente a los opresores extranjeros.

El lector descubrirá que este no es un libro sobre Ucrania, ni siquiera sobre su Iglesia Grecocatólica, pero como ese es su punto de partida no está de más exponer su trasfondo.

Durante gran parte de su historia, Ucrania ha sido, en sentido figurado y literal, un campo de batalla, aunque aquí solo pueda abordar lo más superficial. En los últimos cien años los ucranianos han sufrido ignominias como la hambruna ideada por el dictador soviético Joseph Stalin, el reparto de su territorio entre Polonia y Rusia, la invasión y ocupación de la zona oriental por parte de la Alemania nazi y la matanza de sus judíos a manos del Einsatzgruppen, y el dominio prolongado de la Unión Soviética, al que acompañó la pretensión de suprimir su vida espiritual.

Y, por supuesto, la invasión de la vecina Rusia en 2022. La ola de refugiados hacia Polonia y otros países limítrofes no ha sido una experiencia nueva; como en otros países, las condiciones de vida y las catástrofes han provocado varias emigraciones masivas hacia Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y otras regiones. Los migrantes ucranianos tal vez no hayan llevado consigo bienes ni riquezas, pero los han acompañado su laboriosidad y su sencillez, además de su preciada espiritualidad. La Iglesia, ortodoxa o católica, es consustancial a esta vieja nación, y sus hijos la han replicado donde los han acogido.

Hoy en día Ucrania es un país, sobre todo, cristiano, con una presencia destacada de judíos y musulmanes: la zona oriental es más ortodoxa, y la occidental más católica, diferencia que podría pasar desapercibida para los espectadores menos informados. En el oeste, junto a unos pocos católicos latinos, el escenario religioso está dominado por los grecocatólicos, cuya liturgia bizantina es equivalente, en esencia, a la ortodoxa rusa y ucraniana, y cuyos sacerdotes suelen estar casados y tener hijos, al igual que sus homólogos ortodoxos.

Se cree que la tradición cristiana comenzó ya en la época apostólica, con la presencia de san Andrés en las colinas de Kyiv, desde donde declaró que «Dios brillará sobre estos montes, aquí se levantará una gran ciudad y el Señor erigirá abundantes templos que iluminarán las tierras de la Rus con el bautismo de la Iglesia».

La Rus de Kyiv, el reino medieval del que el Volodímir original fue soberano, siguió siendo pagana hasta finales del siglo x, cuando —según la leyenda— este príncipe envió a emisarios para que buscasen una religión que uniese a todo su pueblo. Cuando regresaron los de la helenizada Constantinopla le narraron su experiencia religiosa en la catedral de Hagia Sofia, y entonces afirmó que esa sería la tradición a la que se unirían. Los delegados, al describirle la Divina Liturgia, confesaron que no sabían «si estaban en el cielo o en la tierra».

El príncipe aceptó el bautismo para sí y para su pueblo en el 988, y la Iglesia de Kyiv quedó sujeta a la Gran Iglesia de Constantinopla. Su hijo, el príncipe Yarolsav el Sabio, levantó una versión de la Hagia Sofia en Kyiv a comienzos del siglo xi, que todavía permanece en pie, pese a la amenaza de los bombardeos rusos. Hoy es un museo, como lo fue la original de Estambul hasta su conversión en mezquita en 2020. Los ortodoxos aún celebran allí la Divina Liturgia.

Por desgracia, las divisiones han recorrido la Iglesia, como la del Gran Cisma de 1054 entre Roma y Constantinopla. Junto a esto, la invasión mongola de Kyiv en 1240 redujo la influencia eclesiástica y el desarrollo de la Iglesia de Moscú, de tal forma que la denominación ortodoxa rusa acabó por absorber a la ucraniana, obligando a sus fieles a luchar por la independencia cultural y espiritual, con diversos grados de éxito. Para ellos, Kyiv es la tierra sagrada en la que se bautizó la nación, mientras los rusos consideran a esta urbe la madre de todas las ciudades rusas.

En la Iglesia latina, que lidiaba con sus propios cismas con los protestantes, los intentos más fructíferos de restaurar la comunión con la oriental se produjeron a finales del siglo xvi y mediados del xvii. La Unión de Brest propició que varios obispos ortodoxos se unieran de nuevo al de Roma y reconociesen su primacía, al tiempo que se respetaban la liturgia, el calendario festivo y las prácticas bizantinas, como la ordenación sacerdotal de los casados.

De este acuerdo surgió en 1596 la Iglesia Uniata, hoy denominada Iglesia Grecocatólica Ucraniana o IGCU. Medio siglo después, en 1646, el Concilio de Úzhgorod sumó a más obispos aún a la comunión con Roma, dando origen a la Iglesia Grecocatólica Rutena, asentada espiritualmente en los Cárpatos del suroeste ucraniano y sus alrededores. Estas dos Iglesias conservaron la espiritualidad y las tradiciones del pueblo cristiano oriental mientras las placas tectónicas geopolíticas colisionaban a su alrededor. Las fronteras de la región han variado tanto que entre sus habitantes circula el chiste de que un hombre de Úzhgorod, en la Ucrania Occidental actual, al ser interrogado por su nieto acerca del número de países en el que había vivido, le respondió:

—Nací en el Imperio Austrohúngaro, estudié en Checoslovaquia, después de la universidad me fui a trabajar a Hungría, conocí a una muchacha y me casé en la Unión Soviética y, por último, me jubilé en Ucrania.

—¡Vaya, abuelo, sí que has viajado! —replica el nieto.

—No creas —responde el anciano—. Nunca he salido de Úzhgorod.

En la otra vertiente de los Cárpatos alguien escribió hace no mucho en Twitter: «Puedes haber nacido en el Imperio Austrohúngaro, educarte en Polonia, casarte bajo el Tercer Reich, trabajar y retirarte en la URSS y cobrar la pensión en Ucrania sin haber dejado nunca… Lviv».

Sviatoslav Yuri Shevchuk da fe de ello. Nacido en la ciudad ucraniana occidental de Stryi el 5 de mayo de 1970, primogénito de Yuri Ivánovich Shevchuk y de Vira Vasilivna Krokis, Shevchuk creció escuchando las historias de sus padres, abuelos y bisabuelos durante los tiempos recios de los regímenes cambiantes, la inestabilidad política y los conflictos de la Europa Oriental del siglo xx.

Su abuelo materno, Vasil Krokis, nació en Galizia cuando esta formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y se incorporó al ejército polaco cuando la región cambió de manos, un año antes de la invasión alemana de 1939. Terminó en un campo de concentración en Wroclaw y, cuando los nazis invadieron su tierra natal en 1941, su futura esposa acabó en el mismo lugar para servir como Ostarbeiter, «trabajadora del este». Se conocieron, se enamoraron, se escaparon juntos a Galizia y se escondieron en la casa familiar de Stryi.

La abuela de Sviatoslav —la Ostarbeiter— tuvo dos hermanos, de los que el menor fue reclutado para el ejército soviético y el mayor, miembro de la resistencia ucraniana, la UPA, murió combatiendo contra los rusos en la lucha por Ucrania Occidental. En 1945 tanto la abuela como su esposo y demás parientes estuvieron a punto de sufrir la deportación a Siberia por sus conexiones con la resistencia, pero el hermano menor se presentó a tiempo, procedente de las tropas soviéticas destinadas en Berlín. Aunque fueron liberados, cuando regresaron a su hogar descubrieron que había sido saqueado.

Para los creyentes en la Ucrania de posguerra, y especialmente para grecocatólicos como los Krokise y los Shevchuk, la vida no fue fácil. El régimen soviético toleraba en cierta medida a la Iglesia Ortodoxa, dominada por el Patriarcado de Moscú y proclive a la manipulación estatal, e incluso permitió la apertura de algunas iglesias católicas romanas, pero consideraba a la grecocatólica una potencia espiritual demasiado cercana a los nacionalistas ucranianos. Confiando en que el cuerpo siguiese a la cabeza, los soviéticos detuvieron en 1945 al metropolitano de Lviv, Josif Slipyj, a los demás obispos y a muchos sacerdotes, tratando de dejar al pueblo sin sus dirigentes.

Al año siguiente, el NKVD, precursor del KGB, auxiliado por algunos simpatizantes de entre el clero grecocatólico, orquestó un concilio que votó a favor de derogar la Unión de Brest para retornar a la Iglesia a la obediencia ortodoxa. A la votación del bautizado como pseudosobor de Lviv le siguió la disolución formal de la Iglesia Grecocatólica Ucraniana, que dejó de existir, al menos sobre el papel. Los templos pasaron a ser cines, funerarias y almacenes de productos químicos o de libros, algunas se convirtieron en templos ortodoxos y una de ellas albergó el Museo del Ateísmo.

«Los soviéticos desconfiaban de la Iglesia católica en su conjunto como emisaria del Vaticano y las potencias occidentales», escribe Serhii Plokhy en Las puertas de Europa: pasado y presente de Ucrania1. «Cualquier vínculo institucional, religioso y cultural con Occidente debía cortarse».

Los fieles, en su mayoría, no estuvieron dispuestos a someterse mansamente a este plan y, mientras sacerdotes y obispos encarcelados se negaban a convertirse a la fe ortodoxa pese a las torturas y a la muerte con la que algunos debieron pagar, muchos hallaron la forma de mantener la vida sacramental en la clandestinidad.

No solo estaban en precario los sacramentos y la Divina Liturgia, también la educación. Se prohibió a la Iglesia catequizar a los más jóvenes al tiempo que la educación pública, única posible, promovía la visión política, histórica y espiritual del régimen. «En Navidad no teníamos días festivos», me contó Oksana Rybak, una enfermera que vive hoy en Nueva York, al recordar su infancia en los 70 y los 80. «Tenías que asistir al colegio pasase lo que pasase. Como Pascua siempre cae en domingo, inventaban algo para que fuésemos también ese día y, si no lo hacíamos, debíamos presentar un justificante por enfermedad u otro documento. La Semana Santa transcurre en abril, y en ese mes celebraban el nacimiento de Lenin, de tal forma que siempre organizaban algo relacionado con él, una conferencia, una jornada de limpieza comunal en su nombre, lo que fuese».

Algunos grecocatólicos asistían a las iglesias ortodoxas solo para recibir los sacramentos y practicar, de ese modo, la fe; pese a la falta de comunión durante más de un milenio, ambas denominaciones pueden remontar la sucesión episcopal hasta los apóstoles, por lo que sus obispos y sacerdotes consagran válidamente.

Los sacramentos, signo visible de la gracia de Dios, son el asidero de la vida espiritual de católicos y ortodoxos. El bautismo abre las puertas de la Iglesia, y hasta los funcionarios del régimen soviético en Ucrania y en otras zonas de la URSS llevaban a sus hijos en secreto para que lo recibiesen. La confesión es el acercamiento del pecador con humildad a Dios, a través del sacerdote, para solicitar su perdón y absolución. El matrimonio y la ordenación sacerdotal son los dos sacramentos con los que se bendicen las vocaciones. Sin embargo, el más frecuente es la Eucaristía, o Santa Comunión, instituida por Jesucristo en la Última Cena, la noche antes de morir en la cruz. Cuando tomó el pan, lo partió y lo bendijo, igual que la copa de vino, dijo: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por vosotros», y lo repartió a sus discípulos, ordenándoles que lo hiciesen «en memoria mía». Desde entonces, los sacerdotes han cumplido este mandamiento con fidelidad, y los laicos han recibido el sacramento confiando en la promesa del Señor: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día» (Jn 6, 54).

Los grecocatólicos que no querían o no podían acudir ni a los templos ortodoxos ni a los pocos católicos cuya apertura estaba tolerada continuaron con su tradición por otros medios. Hay informes que hablan de sacerdotes que celebraban liturgias secretas en domicilios particulares o zonas boscosas, lejos de los ojos acusadores de vecinos hostiles y de agentes del NKVD/KGB. El menaje corriente, como las jarras, servía de vasos sacramentales, y podían devolverse a la alacena si resonaban en la puerta unos golpes de mal presagio.

En este ambiente creció Sviatoslav Shevchuk, cuya familia tenía vínculos con la «Iglesia clandestina»; la casa de su abuelo paterno, en Broshniv–Osada, acogía esas liturgias, y su abuela materna, Vasyl Krokis, modista de profesión, confeccionó vestimentas para sus sacerdotes.

Como tantas otras, su familia tuvo que conformarse con escuchar a escondidas las emisiones litúrgicas de la radio vaticana. En casa de los Shevchuk, en Stryi, era la práctica común familiar de los domingos: cerraban las puertas, cubrían las ventanas y permanecían en pie frente a los iconos con velas encendidas, mientras sintonizaban Radio Vaticana en la radiola y acompañaban con sus rezos al locutor. Católicos de todo el mundo vivieron algo similar cuando la pandemia de COVID–19 obligó a cerrar los templos en 2020. Como ahora, los ucranianos de entonces recitaban una comunión espiritual —la plegaria a Cristo para recibirle en el corazón—, a falta de sacerdotes para consagrar el pan y el vino que se convertirían en el sacramento. La dispensa para asistir a la misa dominical en persona a causa de la pandemia ha sido igual que la de los católicos en la Ucrania soviética, donde el locutor del Vaticano les garantizaba que la escucha devota de la liturgia, bajo esas circunstancias, equivalía al precepto de los domingos. Para Sviatoslav, esas retransmisiones fueron un «acontecimiento espiritual admirable». Pero, lo que para los americanos y otros occidentales no era arriesgado hacer a través de Youtube o Facebook en 2020, sí lo fue en Ucrania en los 70 y 80. Si les sorprendían atendiendo a la Misa radiofónica podían perder el empleo o la plaza académica, en el mejor de los casos.

Al estar empleados en sectores comprometidos, el cuidado era aún mayor. Su padre trabajaba en los ferrocarriles, parte estratégica de las comunicaciones soviéticas durante la Guerra Fría, y tenía acceso como ingeniero a información comprometida. Su madre, maestra en el conservatorio local, formaba parte del cuerpo de responsables de la formación de las nuevas generaciones soviéticas: ambas ocupaciones eran inaccesibles para un creyente ucraniano que quedase al descubierto. Los católicos siempre han valorado en estas situaciones el carácter de la familia como «iglesia doméstica», según la expresión del Concilio Vaticano II, y la familia de Sviatoslav estaba convencida de que, al orar juntos, cumplían con las enseñanzas morales de la Iglesia. Ahí estaba su esfuerzo por vivir las virtudes, la fidelidad de los adultos a la vida íntima de oración y la transmisión de la fe a sus pequeños —Sviatoslav y su hermano menor, Vsevolod—, de un modo explícito.

«Comprendí que, para ellos, la relación con Dios era muy importante», recordaba. «Era casi el fundamento de su forma de ser y, aunque un niño tal vez no entendiese lo que hacían, si era consciente de que les era imprescindible».

Años después, ya como cabeza de la Iglesia Grecocatólica, comentó para Radio Vaticana durante un sínodo de obispos en Roma: «Recibí la fe cristiana en mi familia, que en la antigua Unión Soviética eran una verdadera ecclesiae domesticae. En una “iglesia en casa”, donde venía un sacerdote para celebrar los sacramentos, adquirí las nociones básicas de la fe gracias a mi abuela y aprendí a rezar, a adorar, a vivir según los principios morales cristianos».

Él fue testigo del servicio que prestaban a las comunidades clandestinas los sacerdotes. Como su madre, poseía talento musical: aprendió a tocar el violín y desarrolló una potente voz de tenor (aún practica con el instrumento en su tiempo libre). Durante un funeral, mientras la familia guardaba duelo en la casa, acompañó a un diácono cantando los salmos en una liturgia nocturna, y un sacerdote reparó en sus cualidades, tan importantes para una Iglesia cuyas ceremonias son, sobre todo, cantadas.

Con el tiempo, Sviatoslav empezó a sentir en el corazón la llamada a servir a esa comunidad de un modo especial y, en una visita familiar a un famoso santuario ortodoxo, vivió una experiencia de oración conmovedora ante un icono de la Virgen María. Más tarde frecuentaría un seminario clandestino donde prepararse para el sacerdocio.

Tras estudiar en las escuelas de Stryi se mudó Borislav, a una hora de viaje, para acudir a la facultad de medicina, donde destacó como alumno pese a estudiar teología al mismo tiempo. Si quería un libro de esta materia, debía ir a los Cárpatos, introducirlo de contrabando, copiarlo a mano por la noche en su apartamento alquilado en Borislav y devolverlo.

Todos los jóvenes debían prestar el servicio militar, y Sviatoslav lo hizo durante dos años, como médico, pero eso lo obligó a retrasar su vocación sacerdotal. El cumplimiento de ese requisito coincidió con la salida de la Iglesia de la clandestinidad, gracias en parte a las políticas aperturistas de la glasnot y la perestroika de Mijaíl Gorbachov y en parte a las presiones del papa Juan Pablo II sobre los líderes soviéticos.

Finalmente, Sviatoslav y muchos otros pudieron ir al seminario, recién abierto tras décadas de supresión.

Más tarde, varios de ellos tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios en Argentina, debido a la necesidad de sacerdotes de la comunidad ucraniana emigrante, y allí se licenció en filosofía y aprendió castellano. Fue ordenado sacerdote en junio de 1994, pero la necesidad de buenos profesores en el seminario de Lviv y su brillantez intelectual, además de su experiencia argentina, lo convirtieron en el candidato idóneo para realizar estudios superiores en Roma. Si había aprendido español, el italiano le resultaría fácil. Concluyó el doctorado en teología moral en el Angelicum romano en 1999 defendiendo su tesis en la misma sala en la que Karol Wojtyla había presentado la suya en 1948 y volvió al seminario de Lviv. En 2002 fue nombrado secretario particular del cabeza de la Iglesia Grecocatólica Ucraniana, el cardenal Lubomir Husar, y en 2007 rector del seminario.

Pero en 2009 Sudamérica lo llamó de nuevo, en este caso como obispo. El Sínodo de la Iglesia eligió a Sviatoslav como prelado y aterrizó en Buenos Aires. En esas fechas, el cardenal Husar dio cuenta de la decisión con estas palabras:

Siendo estudiante, el padre Sviatoslav fue uno de los que recibió la invitación del entonces obispo eparquial de la IGCU en Argentina, Andrés (Sapelak) para estudiar teología y para atender a los fieles de nuestra Iglesia en el país. En esa época aprendió castellano y conoció su cultura y, cuando llegó el momento de escoger a un candidato para ejercer de obispo entre los grecocatólicos argentinos, teniendo en cuenta su experiencia ministerial previa, la designación recayó en Sviatoslav.

Añadía que el nuevo obispo sabría encontrar a sacerdotes que le acompañasen.

Cuando el obispo Sviatoslav regresó a Argentina, otro cardenal le esperaba, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo católico romano de Buenos Aires, quien lo presentó ante la conferencia episcopal del país. El obispo Sviatoslav se acuerda de que los prelados miraron a ese ucraniano de 38 años como si se preguntasen que quién era ese monaguillo. Para él, el cardenal Bergoglio fue una figura paternal, que lo guío en ciertas dificultades y le ayudó a considerarse más como un servidor y un líder que como un príncipe.

Pese a que le habría gustado permanecer en Argentina con su rebaño ucraniano, en 2011, en un movimiento sin precedentes, el envejecido patriarca Husar, que se estaba quedando ciego, decidió retirarse de su cargo. Una cuarentena de obispos —tanto de Ucrania como de la «diáspora»— fueron convocados para un encuentro electoral en Lviv y, como Sínodo, escogieron al más joven de ellos, el de la eparquía de Santa María del Patrocinio en Buenos Aires, unas semanas después de su 41 cumpleaños. Un patriarca joven, como también lo fueron algunos de sus predecesores; Andréi Sheptitski, posiblemente el mejor de los dirigentes de la Iglesia Ucraniana del siglo xx, tenía 36 años cuando accedió al cargo.

Dos días antes del comienzo del Sínodo, el obispo Sviatoslav ordenó a su hermano, Vsevolod, once años menor, y dos días después de su elección la Santa Sede confirmó el nombramiento del Sínodo ucraniano.

Por otra parte, dos años después, en un movimiento casi inédito, el envejecido obispo de Roma, el papa Benedicto XVI, decidió retirarse de su cargo, y todos los cardenales de la Iglesia Católica fueron convocados en el Vaticano para un encuentro electoral, denominado cónclave. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, de la archidiócesis de Buenos Aires (Argentina) fue el elegido para sucederlo.

«Muchos nos preguntamos si la Iglesia Romana no podía ser un poco más original», comentaba en tono de broma Andriy Chrovski, antiguo director del Instituto de Estudios Cristianos Orientales Metropolitano Andréi Sheptitski, en Toronto.

Dos títulos que ya han aparecido, y a los que volveremos con frecuencia, merecen una explicación breve: patriarca y arzobispo mayor. Ha habido una controversia importante sobre los motivos del Vaticano para no haber respondido aún a la petición de sucesivos dirigentes de la Iglesia Ucraniana, empezando por el cardenal Josif Slipyj, para reconocer al cabeza de esta Iglesia sui iuris el título de patriarca, que sí ostentan otros dirigentes de las iglesias católicas orientales (maronitas, melquitas, siríacos, caldeos y coptos). La explicación requeriría otro libro, y el propio Sviatoslav se explaya al respecto en este. Baste con decir que, en estas páginas, ambos títulos se emplean indistintamente. En la liturgia se pide por «nuestro bienaventurado patriarca Sviatoslav» y, en el habla común, los miembros de la Iglesia aluden a él por ese título. La descripción oficial lo define como «Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, padre y cabeza de la Iglesia Grecocatólica Ucraniana», y él no se refiere a sí mismo como patriarca, pero ¿qué es un patriarca, sino un padre y cabeza, sea de una familia, de una nación o de una Iglesia?

Es de rigor otra observación sobre los nombres: quienes conocen las tradiciones cristianas orientales no se sorprenderán de que me refiera a Su Beatitud por el nombre de pila pero, si otros se escandalizan o piensan que se debe a nuestra familiaridad, debo aclarar que es la práctica habitual en Oriente. El tratamiento para sacerdotes, diáconos y obispos es el de su nombre.

Su beatitud Sviatoslav fue consagrado el 27 de marzo de 2011, fecha en que la Iglesia bizantina celebra la Exaltación de la Cruz. La ceremonia se desarrolló en la catedral de la Resurrección de Kyiv, inconclusa, que su predecesor Lubomir había mandado construir al trasladar la sede desde Lviv. De esta forma, Sviatoslav fue el único primado al que se consagraba en Kyiv desde el siglo xviii.

«En el siglo xx, nuestra Iglesia fue con el Salvador hasta el fin, hasta la liquidación completa y la muerte en su tierra originaria», dijo Sviatoslav en la homilía. «Pero la muerte de decenas de miles de laicos, sacerdotes, monjes y monjas, con nuestro episcopado al frente, fue una muerte de cruz, y por tanto dadora de vida. Nuestros padres, abuelos y antepasados han demostrado —por nosotros, sus hijos, y por una Ucrania independiente— la fuerza invencible de la cruz del Señor, honesta y vivificadora», en una Iglesia formada por los «herederos del bautismo de Volodímir».

Ese día, Sviatoslav se convirtió en el continuador de una larga lista de primados que han guiado a la IGCU en épocas de pruebas, divisiones, represión y nuevos frutos. Cuando asió el timón, esa Iglesia todavía disfrutaba de libertad, seguía formando a una cifra impresionante de seminaristas y sus siete millones y medio de fieles se expandían por el mundo gracias a la emigración.

En un artículo publicado en la página web de la IGCU (www.ugcc.ua) se detalla su papel al frente de esta institución:

El cabeza y padre de nuestra Iglesia particular es un símbolo y un servidor de la unidad global, de la comunión y del crecimiento, lo que vemos ilustrado de un modo magnífico en el ejemplo de servicio que dieron el venerable metropolitano Andréi Sheptitski y el confesor de la fe Josif Slipyj. El cabeza de la Iglesia preside el Sínodo de obispos y sus actividades, y convoca las asambleas–sobors sinodales y patriarcales2. Supervisa el desarrollo de cada eparquía (diócesis) y se asegura de que se cubran sus necesidades. Proclama las decisiones sinodales y las leyes eclesiásticas, que adquieren así fuerza canónica. Es, al mismo tiempo, el garante de la comunión visible y plena de nuestra Iglesia con el sucesor de san Pedro, y puede hablar legítimamente en su nombre, como un sirviente y ministro de esta unidad en el amor entre todas las partes de nuestra Iglesia. Recae en él la tarea particular del cuidado pastoral de los fieles, sobre todo los que se encuentran fuera de las estructuras pastorales. Para que esta atención se ofrezca de un modo adecuado, en tiempo y forma, tiene la potestad de promover la creación de centros pastorales y de nuevas estructuras eclesiales, si son precisas para el bien de los fieles. Cuida especialmente de la vida litúrgica de la Iglesia, velando por la uniformidad en la celebración del culto divino en todo el mundo. Y, por encima de todo, está llamado a ser un hermano leal y sincero para sus hermanos en el episcopado, y un buen padre espiritual para la comunidad de la Iglesia3.

Sviatoslav accedió al cargo con una visión plenamente católica