9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DVA

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

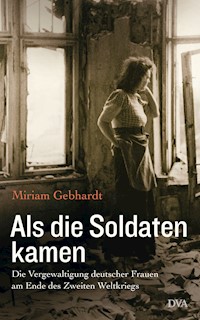

Die verdrängten Verbrechen am Ende des Krieges

Die Soldaten, die am Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland von der nationalsozialistischen Herrschaft befreiten, brachten für viele Frauen neues Leid. Zahllose Mädchen und Frauen (und auch etliche Männer) wurden Opfer sexueller Gewalt, überall im Land.

Denn entgegen der weit verbreiteten Vorstellung wurden nicht nur »die Russen« zu Tätern, sondern auch Amerikaner, Franzosen und Briten. Auf Basis vieler neuer Quellen umreißt Miriam Gebhardt erstmals historisch fundiert das Ausmaß der Gewalt bei Kriegsende und in der Besatzungszeit. Zugleich beschreibt sie eindrücklich, wie die vergewaltigten Frauen in späteren Jahren immer wieder zu Opfern wurden: von Ärzten, die Abtreibungen willkürlich befürworteten oder ablehnten, von Sozialfürsorgern, die Schwangere in Heime steckten, von Juristen, die Entschädigungen verweigerten. Und nicht zuletzt von einer Gesellschaft, die bis in unsere Tage die massenhaft verübten Verbrechen am liebsten beschweigen und verdrängen würde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Miriam Gebhardt

Als die Soldaten kamen

Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2015 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Alle Rechte vorbehaltenTypografie und Satz: Brigitte Müller, DVAGesetzt aus der JensonISBN 978-3-641-15623-7V002www.dva.de

Inhalt

Einführung

Erstes Kapitel Siebzig Jahre zu spät

Die falschen Opfer?

Wie viele betroffen waren

Sexuelle Gewalt gegen Männer

Ein Wort zur Methode

Zweites Kapitel Berlin und der Osten – Chronik eines angekündigten Unheils

Die große Angst

Die Rotarmisten kommen

Berlin

Ein Jahr danach

Versuch eines Perspektivwechsels

Drittes Kapitel Süddeutschland – »Wer schützt uns vor den Amerikanern?«

Niemandszeit

Moderate Empörung

Ein »Gefühl der tiefen Unsicherheit unter unseren Soldaten«

Erklärungsversuche

Eine »sexuelle Eroberung Europas«?

Andauernde Machtdemonstration der Besatzer

Parallelen und Unterschiede

Viertes Kapitel Schwanger, krank, verfemt – der Umgang mit den Opfern

Zum zweiten Mal Opfer

»Fraternisierung«

Das Problem der Abtreibung

Niemandskinder

»Die anderen Geschädigten werden ja auch abgefunden«

Erst die Franzosen, dann die Beamten

»Ich liebe dieses Kind genauso wie die anderen«

Fünftes Kapitel Der lange Schatten

Die Auswirkungen der Gewalterfahrung

Der Mythos der weiblichen Unverletzbarkeit

»Anonyma« und die Zensur der Erinnerung

Unterpfand der großen Brüder

Der erste feministische Aufschrei verhallt

Helke Sanders »BeFreier« und der deutsche Opferdiskurs

Die Gegenwart der Vergangenheit

Dank

Quellen- und Literaturauswahl

Orts- und Personenregister

Einführung

Ein Buchprojekt über die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Besatzungszeit muss Vorurteile überwinden. Es ist, als wäre das Standbild einer einzigen Kameraeinstellung in unserem kollektiven Gedächtnis eingefroren: Es zeigt einen Russen mit asiatischen Gesichtszügen, der »Urri, Urri« brüllt, aber nicht nur die Uhr will, sondern gleich die ganze Frau. Das haben wir alle schon so im Fernsehen gesehen: blonde Frau, gespielt von Nina Hoss, in schauriger Trümmerkulisse, im Halbschatten lauernd der geifernde Mongole. Gibt es zu diesem Thema noch etwas Wichtiges zu sagen? Der Krieg ist schließlich lange vorbei, die Betroffenen sind sehr alt oder tot, und die Nachgeborenen finden die Kriegsgeschichten aus Hollywood oder Babelsberg im Zweifelsfall spannender. Und dann noch Vergewaltigung – ist das nicht ein Relikt, ein archaisches Verbrechen, das immer und überall gleich abläuft, ob damals in Deutschland oder heute im Irak, in Syrien oder im Südsudan? Das Thema bietet doch höchstens eine wohlfeile Projektionsfläche für ewige Moralisten und Nationalisten, die nicht lange überlegen müssen, um Gut und Böse zu unterscheiden. Die Bösen waren damals die Russen, heute sind es eben andere, auf jeden Fall wieder böse Männer.

Ich habe mich während der Arbeit an diesem Buch oft gefragt, warum die Kriegsvergewaltigung deutscher Frauen für mich heute noch ein Thema ist, siebzig Jahre danach. Die einfache, halbwahre Antwort darauf wäre, dass die Linse, durch die wir auf diese Zeit schauen, mal dringend geputzt werden muss. Wir Historiker nennen das vornehm »Forschungslücke«, wenn wir zu einem Thema sehr wenig zuverlässiges Wissen vorfinden. Doch ein buchhalterischer Vollständigkeitsanspruch der Geschichtswissenschaft ist letztlich kein ausreichendes Argument für mich. Es muss wichtigere Gründe dafür geben, in ein so finsteres Tal hinabzusteigen.

Ein solcher wichtiger Grund könnte ein Ideal von Diskursgerechtigkeit sein. Nach wie vor wird die Legitimität der Erinnerung an die Ereignisse nach dem Einmarsch der alliierten Truppen bezweifelt. Noch immer gibt es Stimmen, die sagen, die Auseinandersetzung mit dem Thema Massenvergewaltigung an Deutschen führe unweigerlich zum inneren Aufrechnen mit den Opfern deutscher Aggression und damit letztlich zur Relativierung des Holocaust.1 Andere bestreiten die Relevanz des Themas an sich, behaupten, die deutsche Gesellschaft bilde sich nur ein, dass sie einen blinden Fleck an dieser Stelle habe. Es handele sich dabei um ein Pseudo-Tabu, das immer wieder verletzt werde, damit es erneut aufgerichtet werden könne.2 Wieder andere misstrauen sogar der Glaubwürdigkeit der Opfer, wie zuletzt die Debatte um das Tagebuch der »Anonyma« mit dem Titel »Eine Frau in Berlin« gezeigt hat.3

Doch der wohl wichtigste Grund, diesem grundsätzlichen Misstrauen entgegenzutreten, ist für mich, dass ein erheblicher Teil der Betroffenen überhaupt nie als Opfer anerkannt worden ist. Nach meinen Berechnungen wurden mindestens 860000 Frauen (und auch etliche Männer) im Nachkrieg vergewaltigt. Mindestens 190000 davon, aber vielleicht auch mehr, erlebten die sexuelle Gewalttat durch einen amerikanischen Armeeangehörigen, andere durch britische, belgische oder französische Soldaten. Von diesen Opfern wurde nie gesprochen. Denn so wie die DDR die Untaten des »Großen Bruders« im Osten unter den Teppich kehrte, so verschwieg die westdeutsche Gesellschaft die Übergriffe der demokratischen Befreier. Den von Rotarmisten vergewaltigten Frauen wurde wenigstens eine, wenn auch ideologisch instrumentalisierende, Form der Anerkennung zuteil – sie wurden zu Belastungszeugen im Ost-West-Konflikt. Jene Frauen hingegen, die den GIs, Briten oder Franzosen anheimgefallen sind, wurden womöglich noch mit Verachtung gestraft. Unter dem Damoklesschwert des öffentlichen Urteils über »fraternisierende Frauen«, also Frauen, die sich angeblich für den »Feind« prostituierten und damit der eigenen Nation in den Rücken fielen, wurde es den Opfern »westlicher« sexueller Gewalt so gut wie unmöglich gemacht, für ihre Geschichten Gehör zu finden. Ähnliches galt für die Frauen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) beziehungsweise DDR – auch ihnen wurde die Gewalterfahrung, wenn überhaupt davon gesprochen wurde, als eigene Charakterschwäche ausgelegt.

Bis heute gibt es nur zwei Aufarbeitungsversuche, denen es gelang, ein größeres Publikum zu erreichen: Das bereits erwähnte zeitgenössische Tagebuch von »Anonyma«, das im Jahr 2008 auch verfilmt wurde, sowie ein erster Problemaufriss der Feministin und Filmemacherin Helke Sander aus dem Jahr 1992. Beide Projekte hatten denselben Schauplatz – Berlin – und dieselben Täter – Rotarmisten. So verdienstvoll diese beiden Ansätze waren, haben sie zusätzlich dazu beigetragen, dass heute die meisten Deutschen glauben, die kriegsbedingte sexuelle Gewalt sei ein Problem der Sowjetsoldaten gewesen, während die anderen Alliierten eher vor liebestollen deutschen Frauen geschützt werden mussten. So haben Sander und »Anonyma«, aber auch der bekannte Publizist Erich Kuby mit seiner Serie über »Russen in Berlin«, die in den sechziger Jahren im »Spiegel« erschien, zur Verfestigung von Stereotypen beigetragen. Das Ergebnis: Ob und wie man sich an die Massenvergewaltigungen am Ende des Zweiten Weltkriegs erinnerte, wurde zur Rechts-Links-Frage: hier die rechten »Vertriebenenfunktionäre« und Revisionisten, die das Leid der Frauen mit angeblichen Träumen von Groß-Deutschland vermischten, dort die Linken, die das Ansehen der sowjetischen »Befreier« verteidigen wollen, indem sie die Vergewaltigungen der Sowjetarmee herunterspielten. Das ist bis heute das größte Vorurteil bei der Bearbeitung des Themas geblieben.

Doch Nichtbeachtung macht die damaligen Verbrechen nicht ungeschehen. Noch leben in den Alters- und Pflegeheimen Frauen (und wahrscheinlich auch Männer), die von schmerzhaften Erinnerungen heimgesucht werden. Ihnen genügt es, ein englisches Wort zu hören oder von einem Pfleger unsanft gewaschen zu werden, und das Erlebte kehrt zurück. Aus diesem Grund bereist etwa die Altenpflegerin und Traumatherapeutin Martina Böhmer schon seit Jahren die Republik und versucht, bei Mitarbeitern von Alten- und Pflegeheimen ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass sie es bei ihrer täglichen Arbeit möglicherweise mit traumatisierten Opfern kriegsbedingter sexueller Gewalt zu tun haben.4

Auch wenn dieses Problem wohl schon bald nicht mehr existieren wird, weil die letzten Opfer der damaligen Gewalt gestorben sind, ist es dann damit aus der Welt? Psychologen stellen fest, dass die deutsche Vergangenheit über Generationen hinweg weiterwirkt. Das ist leicht fassbar bei jenen Frauen und Männern, die als Kinder Zeugen oder sogar das Produkt von Vergewaltigungen an ihren Müttern waren. Aber auch für deren Kinder ist es wichtig, das Ereignis und das weitere Schicksal der Betroffenen kennenzulernen und sich ein Bild davon zu machen, mit welchen Verwundungen viele angeblich so starke »Trümmerfrauen«, die heutigen Groß- und Urgroßmütter, aus dem Krieg kamen. Und es ist dringend notwendig, dass wir uns damit auseinandersetzen, mit welchen moralischen und geschlechterpolitischen Vorurteilen die Frauen damals konfrontiert waren. Ihnen wurde jede Anerkennung verweigert, nicht nur weil das, was ihnen widerfahren war, als beschämend galt, sondern auch, weil der weiblichen Sexualität grundsätzlich misstraut wurde. Der Vorwurf lautete, dass sie es wahrscheinlich schon irgendwie gewollt hatten.

Anfangs wurde wohl aus Schock, Sprachlosigkeit und Gefühlsmangel geschwiegen. Dann wurden andere Dinge wichtiger, allen voran der wirtschaftliche und soziale Wiederaufbau des Landes und die gleichzeitige Wiederaufrichtung des bürgerlich-patriarchalen Familienmodells. Dann mussten die eigenen leidvollen Erfahrungen hinter politisches Kalkül zurücktreten, hinter Opportunismus den Verbündeten gegenüber. Dann gab es die berechtigte Priorität, die Verbrechen der Deutschen aufzuarbeiten. Doch irgendwann gehen die Gründe für ein weiteres Ignorieren der Massenvergewaltigung aus.

Undurchsichtig ist bis heute das Dickicht aus Schweigen, gesellschaftlicher Vorwurfshaltung, moralischer Herablassung, politischer Instrumentalisierung, behördlicher Schikane, gönnerhafter Entschädigung, feministischer Parteilichkeit und nie erfolgter Anerkennung, durch die vergewaltigte Frauen (und Männer) nach der Tat selbst immer wieder verletzt, gedemütigt, ignoriert und belehrt wurden. Fachleute nennen diese grausame Erfahrung, als Opfer von Gewalt auch noch zum Opfer gesellschaftlicher Ausgrenzung zu werden, »sekundäre Viktimisierung«.

In welchem Ausmaß die vergewaltigten Frauen nach 1945 erneut zu Opfern gemacht wurden, von Ärzten, die willkürlich eine Abtreibung genehmigten oder verweigerten, von Sozialfürsorgern, die schwangere Opfer mit der Diagnose »Verwahrlosung« in Besserungsanstalten steckten, von Nachbarn, die sich selbstgerecht über den angeblich üblen Leumund der Frauen ausließen, und von gnadenlosen Juristen, die Ausgleichszahlungen abwiesen, weil sie den Aussagen der Frauen keinen Glauben schenkten, das zu zeigen ist ein weiteres Anliegen dieses Buches.

Um das Thema der Vergewaltigungen im Nachkrieg umfassend zu rekonstruieren, das heißt, allen Gegebenheiten innerhalb und außerhalb des Gebietes des Bundesrepublik und der DDR, den juristischen und administrativen Folgen in allen vier Besatzungszonen, der entsprechenden Kommunikation zwischen den alliierten Militärs und den deutschen Behörden gerecht zu werden und den Spuren der Väter von sogenannten Vergewaltigungskindern in alle Welt zu folgen, werden noch viele Detailstudien nötig sein. Vor allem für die britische Besatzungsmacht konnte ich nur wenige Quellen beibringen. Sollten die britischen Soldaten die einzigen gewesen sein, die sich damals weitgehend korrekt verhielten? Viele Fragen bleiben offen. Und doch geben die Quellen, die ich einsehen konnte, so übereinstimmende und überzeugende Antworten, dass sich einige der gröbsten Vorurteile zur kriegsbedingten sexuellen Gewalt gegenüber Deutschen widerlegen lassen:

Es seien hauptsächlich die Russen gewesen, die sich insbesondere während der Flucht deutsche Frauen griffen, um sich für ihr erlittenes Leid zu rächen. Die westlichen Alliiertensoldaten hätten keine Gewalt gebraucht, sie bekamen doch alles, was sie wünschten, für eine Lucky Strike. Die Vergewaltigungsopfer hätten das Erlebte »erstaunlich schnell« weggesteckt, da sie in einer Gemeinschaft der Gleichbetroffenen aufgehoben gewesen seien.Die Ehemänner der vergewaltigten Frauen hätten, wenn sie von Krieg und Gefangenschaft zurückkamen, ihre »entehrten« Frauen und deren Kinder verstoßen. Die Frauen, die von russischen oder schwarzen Soldaten geschwängert wurden, hätten aus rassistischen Gründen schnellstmöglich abgetrieben.Die Vergewaltigungsproblematik sei nach 1949 aus Gründen verletzter männlicher Eitelkeiten verdrängt und zur Metapher der vergewaltigten Nation umgedeutet worden.Das alles sind Fehleinschätzungen und Vergröberungen, die das Buch aus der Welt räumen möchte. Mein Ziel ist es, dieses schwierige Thema erneut ans Licht zu holen und aus dem Gestrüpp an Halbwahrheiten und überlieferten Vorurteilen zu befreien. Vor allem möchte ich die zu schlummernden Monstern ausgewachsenen Bilder russisch-asiatischer oder marokkanischer Vergewaltiger ins rechte Verhältnis setzen gegenüber den weißen westlichen Befreiern, die, wie nun deutlich wird, nach demselben Drehbuch plünderten und vergewaltigten. Phantasie, Vorurteile und Realität lassen sich schnell voneinander trennen, wenn wir die damaligen Geschehnisse aus der Perspektive der Betroffenen rekonstruieren. Das heißt, sie nicht zu knetbarem Material für Geschichtspolitik zu machen, wozu sowohl konservative als auch liberale Darstellungen bislang geneigt haben. Vielmehr sollen die Opfer selbst zu Wort kommen, sie sollen rehabilitiert werden, ohne dass sie damit zugleich von den deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus freigesprochen sind. Es erscheint mir wichtig, diese Ambiguität der Täter- und Opferrolle anzuerkennen. Schließlich geht es um die Entlastung der Kriegskinder und Kriegsenkelgeneration von den traumatischen Nachwirkungen dessen, was vor rund siebzig Jahren ihren Müttern und Großmüttern widerfahren ist. Der Weg dahin ist die Stärkung der Empathiefähigkeit für die eigene Geschichte, die wir in Deutschland erst in den letzten Jahren allmählich entwickeln.

1 Vgl. Atina Grossmann, A Question of Silence: The Rape of German Women by Occupation Soldiers, in: Robert G. Moeller (Hg.), West Germany under Construction. Politics, Society, and Culture in the Adenauer Era, Michigan 1997, S. 33–52.

2 Laurel Cohen-Pfister, Rape, War, and Outrage: Changing Perceptions on German Victimhood in the Period of Post-Unification, in: dies./Dagmar Wienröder-Skinner (Hg.), Victims and Perpetrators: 1933–1945. (Re)Presenting the Past in Post-Unification Culture, Berlin/New York 2006, S. 316–336, hier S. 318.

3 Jens Bisky, Wenn Jungen Weltgeschichte spielen, haben Mädchen stumme Rollen. Wer war die Anonyma in Berlin? Frauen, Fakten und Fiktionen – Anmerkungen zu einem großen Bucherfolg dieses Sommers, in: Süddeutsche Zeitung, 24.9.2003, S. 16.

4 Martina Böhmer, Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der Lebensgeschichte alter Frauen. Ansätze für eine frauenorientierte Altenarbeit, Frankfurt 2011.

Erstes KapitelSiebzig Jahre zu spät

In BambergAm Abend dieses Tages wurde die Ingenieursfrau Betty K. durch lautes Klopfen an der Korridortür aufgestört. Als sie – ihr eineinhalbjähriges Kind auf dem Arm – die Tür öffnete, stand sie vor zwei baumlangen Negersoldaten, die sie sofort auf die Seite schoben und in die Wohnung eindrangen. Als sie in sämtlichen Zimmern das Unterste zuoberst gekehrt hatten, fielen sie über die Frau her, die nach ihren eigenen Angaben dreimal vergewaltigt wurde. Der Vater der Frau wurde während der Untat jeweils von einem der Neger in Schach gehalten und schließlich niedergeschossen. Er war sofort tot.

Rudolf Albart, Autor eines Kriegstagebuchs5

In einem Dorf bei MagdeburgDer Offizier hat angefangen zu reden, dann kam ein deutscher Mann aus dem Nachbarort und hat durch den Dolmetscher sagen lassen, dass ein russischer Soldat seine zwölfjährige Tochter vergewaltigt hat. Der Mann hat auf einen Soldaten gezeigt. Da habe ich zum ersten und hoffentlich letzten Mal gesehen, wie ein Mensch zu Tode geschlagen wurde. Der hohe Offizier hat ganz allein seinen Soldaten niedergetreten und totgetrampelt.

Liselotte S. erinnert sich an die Siegesfeier der Rotarmisten am 8. Mai 19456

5 Rudolf Albart, Die letzten und die ersten Tage. Bambergs Kriegstagebuch 1944/46, Bamberg 1953, S. 91.

6 Dieter Hildebrandt, Felix Kuballa (Hg.), Mein Kriegsende. Erinnerungen an die Stunde Null, Berlin 2012, S. 221.

Die falschen Opfer?

Mindestens 860000 deutsche Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungen, wurden zum Kriegsende und in der Nachkriegszeit von alliierten Soldaten und Besatzungsangehörigen vergewaltigt. Es geschah überall – in der nordöstlichsten Ecke des Reichsgebietes beim Einmarsch der Roten Armee, in der südwestlichsten Ecke des Reichsgebietes beim Einmarsch der Franzosen, in der südlichsten Ecke am Alpenrand während der sich abwechselnden Okkupation durch Franzosen und Amerikaner, im westlichen Teil beim Einmarsch der Briten. Die Uniformen der Täter waren verschieden, die Taten glichen sich. GIs und Rotarmisten, britische und französische Soldaten, Belgier, Polen, Tschechen oder Serben nutzten die Phase der Eroberung und der Besetzung Deutschlands, um erst zu plündern und dann zu vergewaltigen. Sie wiederholten dabei, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, das, was die Wehrmacht zuvor bei den Kriegsgegnern Deutschlands getan hatte.7

Die Frage Freund oder Feind war sekundär. Vergewaltigt haben die Amerikaner schon auf dem Weg nach Deutschland: die Frauen der verbündeten Briten und Franzosen, aber auch entlassene Zwangsarbeiterinnen und befreite KZ-Häftlinge. Genauso wie die Sowjets die von ihnen befreiten Länder bereits mit einer Vergewaltigungswelle heimgesucht hatten.

Kriegsbedingte Vergewaltigungen sind ein globales, epochenübergreifendes Problem, das mit der patriarchalen Geschlechterordnung zusammenhängt, in der Frauen (aber auch Männer) zur Kriegsbeute erklärt werden können. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs haben sich alle Armeen dieses Kriegsverbrechens schuldig gemacht, und alle beteiligten Bevölkerungen wurden in unterschiedlichem Ausmaß zu Leidtragenden; Französinnen wurden von deutschen und von amerikanischen Soldaten vergewaltigt, Polinnen von deutschen und sowjetischen Soldaten und so weiter. Es gehörte zum Mythos des Kriegers, dass er seinen Triumph mit einer sexuellen Eroberung auskostet. Ein besonders unrühmliches Beispiel gab im Zweiten Weltkrieg die japanische Armee, die bis zu 300000 Frauen aus China und Korea, aus anderen besetzten Gebieten in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Taiwan und selbst aus den Niederlanden und Australien versklavte. Bis heute hat sich niemand offiziell bei diesen sogenannten »Trostfrauen« entschuldigt. Auch wenn wir den zeitlichen Horizont weiten und spätere Ereignisse betrachten, wie etwa die Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkrieg mit ihren rund 20000 Opfern oder jene in Ruanda mit ihren bis zu 500000 Opfern, ist es, bei aller Schwierigkeit genaue Zahlen zu ermitteln, jedoch die Massenvergewaltigung deutscher Frauen gewesen, die ein historisch einmaliges Ausmaß erreichte.

Und doch wird bis heute über diese Verbrechen geschwiegen, gelten die Betroffenen nicht offiziell als Opfer des Zweiten Weltkriegs. Sie haben keine nennenswerten Erinnerungsorte, keine Erinnerungsrituale, keine öffentliche Anerkennung, geschweige denn eine Entschuldigung erhalten – ein Sachverhalt, den auch die Gründerin der Frauenrechtsorganisation »medica mondiale« und alternative Nobelpreisträgerin Monika Hauser beklagt.8 Der Vergewaltigungsopfer zu gedenken scheint noch problembeladener zu sein als sich mit dem Leid der Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem Osten auseinanderzusetzen. Da viele Frauen im Kontext von Vertreibung und Flucht vergewaltigt worden sind, mag sein, dass sie zunächst einem doppelten Schweigegebot unterworfen waren – als Vertriebene beziehungsweise Flüchtlinge und als Vergewaltigungsopfer. Allerdings erfuhren auch Frauen aus kleinsten Dörfern in Bayern, in Südwestdeutschland, in der Pfalz oder in Westfalen dasselbe Schicksal, nur dass meist westliche Soldaten die Täter waren. Auch diese Opfer sprachen nicht über das, was damals geschah.

Wie lässt sich dieses lange Schweigen erklären? Offenbar waren die infolge des Zweiten Weltkriegs vergewaltigten deutschen Frauen die falschen Opfer. Sie waren die falschen Opfer, weil sie keine Männer waren und nicht in die Reihen der Gefallenen, Kriegsversehrten und -traumatisierten gehörten; sie waren die falschen Opfer, weil sie nicht zu den Verfolgten des Nationalsozialismus zählten, sondern, im Gegenteil, womöglich an den NS-Verbrechen beteiligt gewesen waren; sie waren die falschen Opfer, weil ihnen von den Siegermächten quasi stellvertretend für das verbrecherische Nazi-Deutschland Gewalt angetan wurde; sie waren die falschen Opfer, weil sie auf unheroische Weise von einem moralisch aufgeladenen Verbrechen betroffen waren, für das sie nicht selten selbst verantwortlich gemacht wurden. Wer nicht nachweislich »unschuldig« war, am besten Jungfrau, wer sich im Angesicht einer vorgehaltenen Waffe nicht vehement gewehrt hatte, war wahrscheinlich ohnehin ein »Ami-Liebchen«, eine »Veronika Dankeschön«, die sich für eine Tafel Schokolade oder eine Strumpfhose den Besatzern an den Hals warf.

Natürlich gab es für alle Betroffenen handfeste Gründe zu schweigen. Zunächst die Bündnisse im Kalten Krieg. Im Osten, wo viele vertriebene und geflohene Frauen strandeten, von denen ein erheblicher Anteil sexuelle Gewalt durch sowjetische Soldaten erleben musste, war es nicht erlaubt, die Grausamkeiten des »Großen Bruders« zu benennen. Im Westen, wo nicht nur ebenfalls viele Flüchtlinge lebten, sondern Frauen auch weiterhin den Übergriffen amerikanischer, französischer und vereinzelt auch britischer Besatzungsangehöriger ausgesetzt waren, verhinderte das Ziel der erfolgreichen Verwestlichung oder Amerikanisierung eine Beschäftigung mit der »anderen Seite der Nachkriegsbefindlichkeit«.9 Vor allem das Thema Vergewaltigungen durch Amerikaner ist, wie der Historiker Walter Ziegler schreibt, »wegen der später engen Freundschaft zu den USA und angesichts der Ungeheuerlichkeiten, die bei den Sowjets vorfielen, in der Öffentlichkeit ganz an den Rand gedrängt worden, ähnlich wie die zahlreichen Erschießungen.«10 Die Russen haben vergewaltigt, die Amerikaner haben Bonbons verschenkt, so lautet bis heute das Vorurteil. Die Geschichten einzelner deutscher Opfergruppen, insbesondere von Vertriebenen und deutschen Kriegsgefangenen in sowjetischer Hand, wurden zwar in den fünfziger Jahren ein zentrales Moment bei der Herausbildung eines Selbstverständnisses der Deutschnationalen und der Vertriebenenverbände.11 In diesem Kontext wurde das weibliche Opfer jedoch der individuellen Erfahrung enteignet und in den Dienst der Politik gestellt.

Natürlich gab es Frauen und Männer, die sich für die Opfer der kriegsbedingten Vergewaltigungen und deren zwangsgezeugten Kinder engagierten. Doch die Motive dieser wenigen Abgeordneten und Veteranenverbandsfunktionäre waren nicht in erster Linie Wiedergutmachung oder Entschädigung, sondern Anklage des Kommunismus und Wiederherstellung des bürgerlichen Familienmodells. Vater Staat sollte für die sogenannten Vergewaltigungskinder einspringen und den Frauen einen gesonderten Status gegenüber anderen unehelichen Müttern einräumen.

Doch neben diesen (bündnis-)politischen Gründen für das lange Schweigen über die Vergewaltigungen am Ende des Krieges lassen sich auch gesellschaftliche Gründe herausarbeiten. Insgesamt fällt auf, dass die Personen, die sich mit den Vergewaltigungsopfern und den daraus resultierenden Problemen befassten, lange Zeit hauptsächlich Männer waren, seien es Mitarbeiter von Behörden, Wohlfahrtsverbänden und Parteien, seien es Ärzte oder Historiker. In der Phase der Wiederaufrichtung der bürgerlichen Familie in den fünfziger Jahren gab es für sie wenig Veranlassung, das Offensichtliche zu thematisieren – dass die Männer bei Kriegsende nicht in der Lage gewesen waren, ihre Frauen zu beschützen, und dass der weibliche Körper zum Allgemeingut geworden war. Die Unsicherheit zur Sprache zu bringen, ob ein Sohn, eine Tochter nicht vielleicht vom Feind gezeugt worden war, erwies sich im Klima einer Gesellschaft, die sich ihre Remaskulinisierung auf die Fahne geschrieben hatte, als nicht opportun.

Die Jahre nach 1945 waren geprägt von Gefühlen der »moralischen Panik«, von Angst und Unsicherheit. Deutschland stand nicht nur vor der Aufgabe des ökonomischen und politischen Wiederaufbaus, die Deutschen wurden auch »heimgesucht von Geistern und Schreckgespenstern«. Diese kreisten um den Verlust von Selbstbestimmung und die Aussicht, von der Gnade fremder Mächte abhängig zu sein. Genau das aber war symbolisiert durch die Metapher der Vergewaltigung des eigenen Volkes respektive der »eigenen« Frau, worauf die Gesellschaft mit deutlicher Ablehnung reagierte.12 Kurz gesagt: Es war nicht so sehr ein individuelles Schweigen der Frauen, das sich nach dem Krieg über das Thema Massenvergewaltigung legte, es war das peinliche Schweigen einer in ihrer sexuellen Grundordnung erschütterten Nation, die mit der Wiedererrichtung des bürgerlich-patriarchalen Familienideals die inhärente strukturelle Gewalt gegen Frauen aus dem Gedächtnis tilgen wollte.13

Erst Jahrzehnte später, nach der deutschen Wiedervereinigung, löste sich langsam die Lähmung. Die beiden Hauptmomente der Erinnerung an die Massenvergewaltigung, Helke Sanders Arbeit »BeFreier und Befreite« und die Neuauflage und Verfilmung von »Anonyma, Eine Frau in Berlin« fallen in die neunziger und nuller Jahre. Doch es gelang diesen Werken nur ansatzweise, die gesellschaftlichen Berührungsängste mit diesem Thema zu überwinden. Helke Sander wurde von Vertretern der Historikerzunft heftig attackiert. Man warf ihr vor, sie betreibe Geschichtsklitterung und relativiere mit ihren Berechnungen der Opferzahlen den Holocaust. Offenbar gab es noch immer einen heroischen Opferdiskurs, zu dem Bombardierungen, Gefangenschaft, Vertreibung, vaterlose Kriegskindheit gehörten, und einen erniedrigenden Opferdiskurs, das war die sexuelle Unterwerfung Deutschlands. Etwas anders gelagert war die Debatte um das Buch von »Anonyma«, die anlässlich der Neuausgabe des Werkes 2003 entbrannte. Zwar wurde das Buch ein Bestseller, doch der Autorin, die über ihre Erlebnisse im Frühjahr und Sommer 1945 berichtet hatte und namentlich nicht genannt werden wollte, wurde zunächst die Glaubwürdigkeit als Zeugin aberkannt (ein leider allzu bekanntes Muster im Umgang mit Vergewaltigungsopfern), dann wurde brachial ihre wahre Identität enthüllt.

Doch auch die Geschichtswissenschaft hat sich im Umgang mit den Vergewaltigungsopfern nicht mit Ruhm bekleckert. Den professionellen Erinnerern gelang es nicht, den Betroffenen Empathie zu zeigen. Ihre Anteilnahme war zunächst für diejenigen reserviert, die symbolisch mit den (männlich konnotierten) kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden waren. Insbesondere den vaterlos aufgewachsenen Söhnen der Soldaten gelang es, Wissenschaft und Öffentlichkeit für ihr Schicksal zu interessieren.14 Bis heute scheuen historische Werke, die Vergewaltigungen am Ende des Krieges zu thematisieren. Der neue »Companion to World War II«, ein über tausendseitiges Werk zum Zweiten Weltkrieg mit dem Anspruch der Gesamtdarstellung, widmet dem Geschehen nicht einmal ein Kapitel. Auch in allerneuesten Büchern zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert wird die Erfahrung Hunderttausender Frauen allenfalls in einem Absatz erwähnt.Vergewaltigungen werden offenbar nach wie vor stillschweigend zu den Begleiterscheinungen »legitimer« Gewaltausübung in Kriegen gezählt. Auch die Ausstellung »Kriegsende und Vergangenheitspolitik in Deutschland« im Haus der deutschen Geschichte zeigte 2005, 60 Jahre nach der Kapitulation, nur aufgrund öffentlichen Drucks verschämt ein Exponat zum Thema. Die dazu veröffentlichten Arbeitsmaterialien gingen auf die Vergewaltigungen überhaupt nicht ein.15

Wissenschaft und Gesellschaft haben bei der Aufarbeitung des Themas versagt. Ein kleiner Forschungsschwerpunkt an der Universität Greifswald zu posttraumatischen Folgeschäden von Vergewaltigungsopfern ist ein vergleichsweise geringer gesellschaftlicher Einsatz für rund 860000 Frauen, die nach meiner konservativen Schätzung zwischen 1944 und 1955 von alliierten Soldaten vergewaltigt worden sind.16 Wenn heute endlich auch den »unheroischen« und in der Regel weiblichen Gewaltopfern Anerkennung zuteil wird, ist es leider für die meisten von ihnen zu spät. Sie werden es nicht mehr erleben.

Wie viele betroffen waren

Um die Zahl der Frauen zu bestimmen, die infolge des Krieges vergewaltigt wurden, ist zunächst der zeitliche Rahmen wichtig. Wann hören wir auf zu zählen? Welche Vergewaltigungen waren noch kriegsbedingt, welche »nur« Vergewaltigungen durch Besatzungssoldaten in Friedenszeiten? Ich begrenze meine Untersuchung auf einen Zeitraum von den Kämpfen während des Vormarsches der Alliierten auf Deutschland bis zum Ende des Besatzungsstatuts.17 Meine Darstellung beginnt also im Herbst 1944, als die Rote Armee die östliche Grenze des Deutschen Reiches erreichte und die Massenflucht in Richtung Westen einsetzte. Sie geht in Berlin weiter, wo in den Frühlingsmonaten 1945 Vergewaltigungen so häufig vorkamen, dass sich Frauen irgendwann nur noch zugerufen haben sollen: »Wie viele du?«, und wo mit dem Ende der Kampfhandlungen die Vergewaltigungen noch längst kein Ende fanden. Wir gehen sodann nach Oberbayern, in einen geschlossenen, traditionell ländlichen Raum, in dem uns Pfarrer in ihren sogenannten Einmarschberichten von zahlreichen sexuellen Übergriffen von Franzosen und vor allem von Amerikanern berichten. Auch in Bayern war das Problem im Sommer 1945 nicht vorbei, die Einheimischen klagten noch lange über »Sicherheitsstörungen« durch US-Soldaten und über die fehlende Handhabe, von deutscher Seite etwas dagegen zu tun. Über das Thema der Folgen für die Opfer gelangen wir nach Südwestdeutschland, wo Orte wie Freudenstadt oder Stuttgart wegen Massenvergewaltigungen durch die französische Armee zu trauriger Bekanntheit gelangten. Diesen Verbrechen können wir uns durch eine besonders verstörende Quelle nähern, die die Auseinandersetzungen der vergewaltigten Frauen mit den zuständigen Behörden um eine Ausgleichszahlung für ungewollt geborene Kinder nachzeichnet.

Das vorliegende Buch will und kann keine umfassende, flächendeckende Schilderung der Ereignisse nach Kriegsende liefern, sondern wird sich anhand von einzelnen Schicksalen und Regionen problemorientiert mit den Vorfällen und ihren Folgen auseinandersetzen. Da das Verhalten der Briten als Besatzungsmacht in den Quellen kaum Niederschlag gefunden hat und da das, was in Archiven wie etwa im Hamburger Staatsarchiv steht, substantiell nichts anderes hätte erzählen können als über die anderen Besatzungsmächte, wird die britische Beteiligung an den Kriegsverbrechen in diesem Buch schwach beleuchtet bleiben.18

Wir wissen jedoch, dass auch Angehörige der britischen Armee vergewaltigt haben, aber wohl in geringerem Ausmaß. Denn obwohl die Zivilbevölkerung unter britischer und belgischer Okkupation größer war als die unter amerikanischer oder sowjetischer19, stoßen wir in den Quellen sehr viel seltener auf entsprechende Fälle. Ein Fall, von dem wir wissen, ereignete sich in Soltau in der Lüneburger Heide: Die Mittelstadt wird am 17. April 1945 nach anhaltender Gegenwehr der Deutschen eingenommen. In der ersten Nacht durchkämmen die britischen Soldaten alle Wohnhäuser nach Soldaten und Waffen, plündern Uhren und andere Wertsachen. Gerüchte kursieren, die Stadt solle wegen des zähen Widerstandes bestraft werden. In den ersten zwei Tagen der Besatzung kommt es dann tatsächlich in Soltau und in umliegenden Landgemeinden zu mehreren Vergewaltigungen, eine davon wird von einem Offizier begangen.20

Auch der Kriminologe Clive Emsley hat in den britischen Militärgerichtsarchiven sehr wenige einschlägige Verbrechen gefunden, wobei sich ihm die Frage stellt, ob das Fehlen entsprechender Gerichtsakten wirklich aussagekräftig sei. Denn es könne sein, dass die zivilen Opfer aus Scham geschwiegen und außerdem gewusst hätten, dass gegen die allgemein als diszipliniert geltende Besatzungsmacht wenig Aussicht auf Verfolgung der Verbrechen bestand. Es sei außerdem für die Opfer generell schwierig gewesen, uniformierte Männer zu identifizieren, zudem konnten sich verdächtigte Soldaten leicht gegenseitig entlasten. Zwei britische Kameraden beispielsweise wurden im Sommer 1945 in der Nähe von Lübeck beschuldigt, zwei Frauen vergewaltigt und ihre Fahrräder gestohlen zu haben. Ihr Vorgesetzter gab ihnen jedoch ein Alibi für die Tatzeit, obwohl sie für jeden sichtbar die Fahrräder der Frauen an sich genommen hatten und der Vorgesetzte sogar ihre Urlaubsscheine unterschrieben hatte. Die beiden jungen Frauen bekamen ihre Fahrräder zurück und wurden in Tränen aufgelöst nach Hause geschickt.21 Fälle wie dieser deuten darauf hin, dass über die britische Besatzungszeit noch manches im Dunkeln liegt und weitere Forschung vonnöten ist.

Die rechtliche Situation in Nachkriegsdeutschland machte es für die deutsche Polizei generell so gut wie unmöglich, Vergewaltigungen aufzuklären und die Täter zu verfolgen. In den ersten Besatzungsjahren hätte ein Polizist nicht einmal etwas ausrichten können, wenn er mitten in eine amerikanische Gruppenvergewaltigung geplatzt wäre. Er hätte nicht eingreifen, geschweige denn die Soldaten festnehmen dürfen, denn für Verbrechen an der deutschen Bevölkerung war die jeweilige Militärpolizei zuständig. Nebenbei bemerkt hätten auch deutsche Zivilpersonen kein Recht gehabt, den Überfallenen zu Hilfe zu kommen, da es Deutschen grundsätzlich verboten war, Besatzungsangehörige anzugreifen oder in anderer Form gegen sie vorzugehen. Für Anzeigen und Ermittlungen gegen Besatzungssoldaten war einzig und allein die jeweilige Besatzungsmacht verantwortlich, was dazu führte, dass in der Regel gar nicht erst Anzeige erstattet wurde. Vor ein deutsches Gericht gestellt werden konnten die Täter natürlich auch nicht. Zuständig waren auch hier die jeweiligen Militärgerichte.

Im Jahr 1955 endete durch das Inkrafttreten der Pariser Verträge das Besatzungsstatut für die Bundesrepublik Deutschland, auch wenn die staatliche Souveränität noch bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 beziehungsweise bis zum Inkrafttreten des Zwei-plus-Vier-Vertrages im März 1991 eingeschränkt bleiben sollte. Im Osten blieben bis 1949 beziehungsweise bis Mai 1953 die Sowjetische Militäradministration in Deutschland und die Sowjetische Kontrollkommission die maßgeblichen Überwachungs- und Leitungsinstitutionen der Sowjetischen Besatzungszone respektive Deutschen Demokratischen Republik. Im September 1955 regelte ein Vertrag zwischen DDR und UdSSR formal die Souveränität des ostdeutschen Staates. Das offizielle Ende der Besatzungszeit besiegelte eine schon früher einsetzende allmähliche Lockerung und Befriedung der Verhältnisse zwischen Deutschland und den ehemaligen Kriegsgegnern. Von jetzt an ging es den Alliierten weniger um eine Abrechnung mit dem deutschen Aggressor, als um den Schutz des jeweiligen Verbündeten im nunmehr alles beherrschenden Ost-West-Konflikt. Dadurch änderte sich nicht nur das Verhältnis zwischen Besatzern und Besetzten, sondern letztlich auch die symbolische Bedeutung der sexuellen Gewalt zwischen alliierten Soldaten und Zivilbevölkerung.

Die Vergewaltigungen nach 1955 richteten sich – zumindest auf dem Papier – nicht mehr gegen eine Bevölkerung, die gerade den Krieg verloren hatte, sondern gegen die Frauen eines Bündnispartners (seit 1955 war die BRD NATO-Mitglied). Es waren nun nicht mehr die Ausbrüche eines kollektiven Gruppenkonflikts, sondern isolierte Taten Einzelner. Diese Vergewaltigungen, verübt von Männern in Uniform zu Friedenszeiten, konnten nun auch etwas besser von deutschen Behörden verfolgt und geahndet werden, zumindest theoretisch. Schlussendlich hat sich um 1955 herum der langwierige politische Prozess um die juristische Einschätzung der Vergewaltigungsopfer beruhigt.

Angesichts des zehnjährigen Untersuchungszeitraums ist es wichtig, sich die Dramaturgie der Ereignisse zu vergegenwärtigen. Die Hauptzeit der Vergewaltigungen war zweifelsohne die Phase des Vorrückens und Einmarsches der Alliierten, was sich aus der Gewalt- und Eroberungsdynamik selbst, aber auch aus den zahlenmäßigen Verhältnissen erklärt. So standen zum Kriegsende allein drei Millionen US-Soldaten in Europa. Anfang 1946 waren es mit 600000 bereits deutlich weniger. In Bezug auf Straftaten gegen die Zivilbevölkerung können die Jahre 1947 bis 1948 als Normalisierungsphase in der US-Armee gelten, wenn auch jede neue Stationierungswelle, besonders in den Jahren 1950/51, die Zahl der Übergriffe wieder ansteigen ließ.22 Vor allem Anfang der fünfziger Jahre hatten bayerische Gemeinden wie Würzburg oder Aschaffenburg wieder häufig Anlass, sich über sexuelle Gewalt der US-Soldaten zu beklagen. Bei den Briten schwankte die Zahl der stationierten Soldaten ebenfalls. In der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs waren 400000 Soldaten über den Kanal gekommen, zwei Jahre später waren nur noch 100000 Soldaten stationiert, 1951 stieg auch bei ihnen die Zahl wieder, zunächst auf 250000, 1952 dann auf über 300000. Die Zahl der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland reduzierte sich bis Ende 1947 von anfangs etwa 1,5 Millionen Mann auf 350000. Nach 1949 wuchs die größte Besatzungsarmee erneut auf 500000 bis 600000 Soldaten. Dazu kamen über 200000 Zivilbeschäftigte und Familienangehörige.

Mit dem Übergang von der Eroberung zu geregelten Besatzungsverhältnissen ändert sich nicht nur das Personal in den Armeen, es lässt sich auch feststellen, dass die Vergewaltigungen einen anderen Charakter annehmen. Die veränderte Qualität der Übergriffe lässt sich etwa am Beispiel des amerikanischen Soldaten erkennen, der 1945 in Frankfurt blindwütig eine Schneise der Gewalt schlägt. Womöglich handelte es sich hier um die Folge einer kriegsbedingten Psychose. Die Tat einer Gruppe alkoholisierter Franzosen, die Anfang 1951 eine ältere Frau auf offener Straße aufgreift, in ein Militärauto zerrt und brutal misshandelt, scheint hingegen eher in die Kategorie der Machtdemonstration zu fallen.

Neben der Fluktuation des Armeepersonals waren die jeweiligen Lebensbedingungen der Soldaten, von der Einquartierung bis hin zum Bau eigener Wohnanlagen und dem Nachzug der eigenen Familie, ein Faktor des Vergewaltigungsrisikos. Die Siegermächte verfolgten dabei eine unterschiedliche Politik; während die US-Truppen den Familiennachzug frühzeitig förderten, kasernierte die Rote Armee ihre Soldaten am Rande von Ortschaften und verbot länger als die Amerikaner strikt jede private Beziehung geschweige denn eheliche Verbindung zu Deutschen. Die Franzosen quartierten ihre Armeeangehörigen in Privathäusern ein, was zu einer besonders prekären Situation für Vergewaltigungsopfer führte, da sie sich schwer taten, zu beweisen, dass sie nicht durch die übergroße Nähe zu dem Täter die Vergewaltigung selbst heraufbeschworen hatten. Die Briten versuchten wie die Amerikaner, ein Fraternisierungsverbot durchzusetzen – ebenfalls ohne Erfolg – und hatten in der Bevölkerung bald den Ruf, weniger lässig als die GIs, dafür korrekter und disziplinierter zu sein.23

Neben den Einstellungen der ehemaligen Kriegsgegner, der Strukturiertheit und Disziplin der Einheiten, den Aussichten auf Verfolgung und Bestrafung, müssen wir uns nicht zuletzt die politische und persönliche Motivlage der Soldaten vor Augen halten. Das Wechselverhältnis zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung als Eroberer, als Befreier, als Besatzer, als Beschützer (vor der anderen großen Besatzungsmacht) blieb nicht ohne Auswirkungen auf die konkreten Begegnungen zwischen dem einzelnen Soldat und der deutschen Bevölkerung sowie auf die Verbrechensrate insgesamt, was wir weiter unten noch ausführlicher diskutieren werden.

Nach diesen zeitlichen Einordnungen muss man zunächst feststellen, dass es aufgrund der Quellen- und Forschungslage unmöglich ist, die Anzahl der Vergewaltigungsopfer auch nur annähernd genau zu bestimmen. Von keiner Besatzungsmacht ist das Thema bislang systematisch aufgearbeitet worden, auch wenn es von Seiten amerikanischer Forscher immerhin schon ernstzunehmende Ansätze gibt. Die Moskauer Archive schützen nach wie vor das Ansehen der Veteranen, und auch von der britischen und französischen Beteiligung an den Massenvergewaltigungen verlautet wenig. So sind wir auf Schätzungen angewiesen, die in diesem wie in allen Kriegen stark variieren. Ehemalige Feinde haben das Interesse, die Verbrechen der anderen möglichst zu vergrößern, die individuellen Opfer und deren Familien hingegen möchten häufig anonym bleiben.

Die Fälle zu ermitteln, die nach heutigem Verständnis sexualisierte oder sexuelle Gewalt24 darstellen, ist schlechthin unmöglich. 1945 und in den folgenden Jahren galt nur der Tatbestand der unmittelbaren (möglichst mit Waffengewalt erzwungenen) körperlichen Überwindung des weiblichen Widerstands mit vaginaler Penetration bei glaubhafter Gegenwehr des Opfers als Vergewaltigung, während alle anderen Formen sexueller Gewalt nicht als solche bewertet wurden. Frauen, denen nur der leiseste Ruf der Leichtlebigkeit anhing, waren in der allgemeinen Beurteilung grundsätzlich keine Vergewaltigungsopfer, »unschuldigen« Mädchen und respektablen Ehefrauen wurde eher geglaubt als jungen alleinstehenden Frauen.

Wie schwierig eine zahlenmäßige Annäherung an die damaligen Verbrechen ist, zeigt die Variationsbreite der Schätzungen. Mal wird von 11000 Fällen ausgegangen, die von Amerikanern verübt worden seien (J. Robert Lilly), mal von zwei Millionen, verübt von Sowjetsoldaten (Helke Sander), oder von zwei bis 2,5 Millionen Vergewaltigungen während Flucht und Vertreibung (Ingeborg Jacobs).25 Schon während der Ereignisse kursierten die unterschiedlichsten Zahlen. Allein beim Kampf um Berlin sollen zwischen 20000 und 100000 Frauen vergewaltigt worden sein.26 Eine Zeitzeugin, die Widerstandskämpferin Ruth Andreas-Friedrich, erlebte in ihrem Umfeld so viele Gewalttaten, dass sie, von der schieren Fülle überwältigt, meinte, jede zweite Berlinerin sei Opfer geworden. Auch Ärzte, die Betroffene medizinisch versorgten, griffen bei ihren Schätzungen hoch, gerade in Berlin, über das die Ereignisse besonders vehement hereinbrachen und wo aufgrund der Panik vor der Roten Armee Gerüchte ins Kraut schossen.

In meinem Dafürhalten ist die seriöseste Möglichkeit der Schätzung, von der Zahl der sogenannten Besatzungskinder auszugehen. Dabei kombiniere ich zwei Berechnungsansätze. Der eine geht davon aus, dass etwa fünf Prozent der Kinder von Besatzungssoldaten und -angehörigen in einer Gewalttat gezeugt wurden. Die andere basiert auf der Schätzung, dass jede zehnte Vergewaltigung zur Schwangerschaft führte und davon wiederum jede zehnte Schwangerschaft ausgetragen wurde.27 Es ist klar, dass beide Ansätze viele Fehlerquellen haben. Die Vergewaltigungsquote war auf der Flucht größer, die Quote der Schwangerschaftsabbrüche in ländlichen Regionen niedriger. Auch ist die offizielle Zahl der sogenannten Vergewaltigungskinder nur eine ungefähre Annäherung, da sich nicht alle Mütter zu der gewaltsamen Zeugung ihres Kindes bekannten und andere wiederum einvernehmlichen Sex als Gewalttat ausgaben. Außerdem starben viele der Neugeborenen, besonders während der Flucht und Vertreibung, und wurden deshalb nie aktenkundig. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen darüber hinaus Vergewaltigungsopfer, die noch nicht oder nicht mehr schwanger werden konnten. Die Quellen erwähnen auch immer wieder Vergewaltigungen von Kindern vor der Geschlechtsreife, wie beispielsweise die einer Zehnjährigen, die in Kitzingen im Sommer 1946 von einem amerikanischen Soldaten sexuell missbraucht wurde.28 Das Bild, dass in erster Linie Frauen zwischen Menarche und Menopause durch Übergriffe von Soldaten gefährdet waren, ist leider ein Vorurteil.

Nun zu meiner Berechnung: Insgesamt lebten laut Angaben des Statistischen Bundesamts vom 10. Oktober 1956 68000 uneheliche Besatzungskinder unter Vormundschaft in der Bundesrepublik mit Westberlin. Diese Zahl ist aufgrund mehrfacher Erhebungen bekannt. Die Statistiken wurden nicht zuletzt erstellt, weil sie als Argument in politischen Aushandlungsprozessen dienten, in denen es um moralische Aufrechnung, aber auch um finanzielle Wiedergutmachung für die zwangsgeschwängerten Frauen ging. Die Frage, ob eine erzwungene Schwangerschaft als »Besatzungsschaden« zu betrachten sei, wurde über zehn Jahre lang öffentlich und im Bundestag diskutiert – ein bislang noch völlig unerforschter Sachverhalt, auf den ich ebenfalls weiter unten ausführlicher eingehen werde.

Von den insgesamt also etwa 68000 unehelichen Besatzungskindern im Westen hatten 55 Prozent amerikanische, 15 Prozent französische, 13 Prozent britische, fünf Prozent sowjetische, drei Prozent belgische und zehn Prozent Väter anderer Nationalität. Laut Angaben der Mütter waren 3200 Kinder bei Vergewaltigungen entstanden.29 Das sind circa fünf Prozent. Dieser Anteil lässt sich auch für einzelne Bundesländer verifizieren.30

Damit sind wir jedoch noch nicht bei der Ausgangszahl für die Berechnung der Vergewaltigungen. Denn in dieser Zahl nicht enthalten sind jene Kinder, deren Mütter mit einem Deutschen verheiratet waren, aber von einem Soldaten oder Angehörigen der Besatzungsarmee geschwängert worden waren, die also Kinder durch Vergewaltigung in einer bestehenden Ehe bekamen, welche von den Ehemännern legitimiert wurden. Wenn eine Statistik der amerikanischen Militäroberstaatsanwaltschaft für die Vergewaltigungsfälle zwischen März und September 1945 richtig ist, war ein Viertel der Opfer verheiratet.31 Somit würde sich die Gesamtzahl der Vergewaltigungskinder um bis zu 1100 erhöhen. Ebenfalls nicht darin enthalten sind Kinder, die unter Einzelvormundschaft und nicht unter staatlicher Vormundschaft standen, die ich in meiner Rechnung vernachlässige.

Nach diesen Berechnungen kommt man auf circa 4300 »Vergewaltigungskinder«. Dies sind jedoch nur Zahlen für den Westen beziehungsweise die spätere Bundesrepublik, im Fall der Sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise DDR tappen wir im Dunkeln. Da ein Drittel der besonders von Vergewaltigungen betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten im Jahr 1950 in der DDR lebte, und da in der SBZ/DDR auch unter sowjetischer Besatzung noch häufig vergewaltigt wurde, rechne ich zu der Zahl von 4300 noch einmal großzügig dieselbe Zahl hinzu, sodass wir insgesamt auf circa 8600 Kinder aus Vergewaltigungen kämen. Mit dem Faktor hundert hochgerechnet, komme ich so auf die Gesamtzahl von rund 860000 Vergewaltigungsopfern. Diese Zahl bezieht sich auf Frauen, die um 1955 als deutsche Staatsangehörige galten und die während Flucht und Vertreibung, während der letzten Kampfhandlungen oder während der Besatzungszeit bis 1955 von Soldaten oder anderen Angehörigen der alliierten Armeen vergewaltigt worden sind. Da viele Frauen mehrfach vergewaltigt wurden, liegt die Zahl der Einzeltaten erheblich höher.

Meine Schätzung ist vergleichsweise niedrig. In der neuesten Gesamtdarstellung zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert wird die Zahl der Vergewaltigungen für das gesamte Reichsgebiet allein für die Rote Armee mit einer Million angegeben, ohne dass jedoch hierfür neue Berechnungen angestellt worden wären.32 Das Standardwerk von Norman M. Naimark, »Die Russen in Deutschland« geht, wie die Arbeitsgruppe um Helke Sander, von bis zu zwei Millionen Opfern der Roten Armee aus.33 Der amerikanische Kriminologe J. Robert Lilly, der lediglich von 11000 verübten Vergewaltigungen durch die US-Armee spricht, nimmt Verhandlungen vor amerikanischen Militärgerichten als Datengrundlage und multipliziert die Fälle mit dem Faktor 20, da erfahrungsgemäß fünf Prozent der Verbrechen zur Anklage gebracht worden seien.34 Diese Fünf-Prozent-Quote bezieht sich allerdings auch auf Vergewaltigungen bei der Landung der Amerikaner in Großbritannien und in Frankreich und erscheint für deutsche Verhältnisse immer noch recht hoch, da es während der Besatzung des deutschen Feindes weniger Skrupel und keine geregelte Strafverfolgung der Täter gab. Außerdem lässt Lilly den Zeitraum seiner Untersuchung schon im September 1945 enden, sodass, wenn wir den amerikanischen Anteil an den Vergewaltigungskindern hochrechnen, seine und meine Schätzungen am Ende nicht weit auseinander liegen dürften.

Helke Sander, die sich als Erste systematisch mit dem Thema Massenvergewaltigung durch die Rote Armee beschäftigt hat, geht von einer wesentlich größeren Dimension des Ereignisses aus. Die feministische Filmemacherin hat in den neunziger Jahren mithilfe des Bevölkerungswissenschaftlers Gerhard Reichling die Zahl der Vergewaltigungen auf rund 110000 Fälle allein in Berlin und weitere 1,9 Millionen Fälle in der SBZ, in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und während Flucht und Vertreibung geschätzt. Somit wären zwei Millionen deutsche Frauen einer kriegsbedingten Vergewaltigung durch Sowjets zum Opfer gefallen.35 Da Sanders beziehungsweise Reichlings Zahlen für lange Zeit die erste und einzige Schätzung blieben, hat sich diese Annahme inzwischen verselbstständigt. Sie wird immer wieder zitiert, zumeist verbunden mit dem Hinweis, dass nichts Genaues bekannt sei.36

Die Arbeitsgruppe um Helke Sander mit Ingrid Schmidt-Harzbach, Barbara Johr und Gerhard Reichling ging bei ihren Berechnungen von folgenden Grundannahmen aus: 20 Prozent der vergewaltigten Frauen wurden schwanger, davon haben 90 Prozent abgetrieben, etwa fünf Prozent der zwischen Ende 1945 und Sommer 1946 geborenen Kinder in Berlin waren Kinder von Russen. Auf dieser Grundlage, die aus Stichproben Berliner Krankenhäuser ermittelt wurde, hat man ausgehend von den 1,4 Millionen Frauen, die damals in Berlin lebten, eine Gesamtzahl von circa 110000 Frauen errechnet, die im Frühsommer und Herbst 1945 von Rotarmisten vergewaltigt wurden, das entspräche einer Quote von etwa sieben Prozent.37 Davon seien 10000 Frauen getötet worden oder schwer erkrankt, zum Beispiel an Gonorrhö, die oft zur Unfruchtbarkeit führte, oder an Syphilis.

Was auf den ersten Blick von meiner Schätzung abweicht, ist die hohe Quote der Schwangerschaften infolge von Vergewaltigung. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass in den USA, wo Verhütungsmittel und die »Pille danach« zugänglich sind, heute aus fünf Prozent der Vergewaltigungen junger Frauen Schwangerschaften folgen, während Studien in Ländern wie Mexiko oder Äthiopien, wo diese Möglichkeiten zur Verhütung beziehungsweise zum Schwangerschaftsabbruch weniger vorhanden sind, von circa 17 Prozent ausgingen. Die Quote hängt offensichtlich von Verhütungsmethoden und dem Alter der Opfer ab (und der Anzahl der Vergewaltigungen pro Frau). Da es 1945 noch keine Pille gab, die Täter eher selten verhütet haben dürften, aber auch viele nicht fruchtbare Mädchen und Frauen vergewaltigt wurden, gehe ich von einer mittlerweile allgemein anerkannten mittleren Zeugungsquote von zehn Prozent aus, was meine Schätzung der Gesamtzahl der Vergewaltigungen erst einmal gegenüber Sander erhöhen würde.

Der Hauptunterschied zwischen Sanders und meiner Hochrechnung ist jedoch die zugrunde liegende Zahl der sogenannten Vergewaltigungskinder. Sander konnte sich bei der Berechnung nur auf Stichproben zweier Berliner Kliniken stützen, ohne zu wissen, ob sie repräsentativ waren oder ob nicht nur bestimmte Fälle von vergewaltigten Frauen dort stationär behandelt wurden. Ich würde vermuten, es waren eher besonders schwere Vergewaltigungsfälle, bei denen die Frauen verletzt oder mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt worden waren beziehungsweise bei denen infolge der Tat die Menstruation ausgeblieben war, die in den Krankenhäusern aktenkundig wurden. In ein Krankenhaus zu gehen war damals selbst in einer Großstadt wie Berlin für die breite Bevölkerung noch keine Selbstverständlichkeit.

Eine etwas höhere Vergewaltigungsquote von 7,5 Prozent legte der Statistiker Gerhard Reichling für die deutschen Flüchtlinge, Vertriebenen, Verschleppten und im Osten zurückgebliebenen deutschen Bevölkerungsteile an. Sie seien häufiger vergewaltigt worden, weil sie außerhalb von Städten weniger Schutz gehabt hätten. Ausgehend von diesen Überlegungen kommt er auf die Gesamtzahl von 1,9 Millionen Vergewaltigungen.38 Das offensichtliche Problem ist auch hier, dass Reichling, anders als wir heute, keine offizielle Zahl der sogenannten Besatzungs- und Vergewaltigungskinder kannte. Außerdem erscheint seine These, dass im Osten häufiger vergewaltigt wurde als in Berlin, wo die Frauen in den zerbombten Häusern ebenfalls kaum Schutz fanden, nicht unbedingt begründet. Vor allem hat aber die Hochrechnung anhand einer festen Quote den Nachteil, dass sie nicht die Kriegs- beziehungsweise Fluchtdynamik abbildet. Denn kriegsbedingt waren zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viele Soldaten unterwegs, die sich in unterschiedlichen mentalen und materiellen Zuständen befanden.

Die exorbitanten Zahlen des Projekts um Helke Sander, Barbara Johr und Gerhard Reichling sind meines Erachtens der nach wie vor latenten Voreingenommenheit im Ost-West-Konflikt und dem Impetus der erstmaligen Offenlegung und Skandalisierung des Themas Massenvergewaltigung an deutschen Frauen geschuldet. Insbesondere Sanders Herangehensweise aus den frühen neunziger Jahren profitierte noch unmittelbar vom feministischen Kampf gegen sexuelle Gewalt durch Männer, der vor allem seit Mitte der siebziger Jahre ein hohes Mobilisierungspotential in die Bewegung brachte. Wie gesagt, hatte sich vor der Feministin Sander noch niemand die Mühe gemacht, das Thema systematisch zu erforschen. Deshalb gebührt ihr noch heute Anerkennung. Dennoch halte ich meine Schätzung von 860000 Vergewaltigungsopfern für realistischer, wobei nochmals darauf hingewiesen sei, dass sich dahinter lediglich Fälle von vaginaler Penetration verbergen. Aufgrund fehlender Daten und Quellen können andere Formen von sexueller Gewalt, auch die gegenüber Männern, nicht mitberechnet werden.

Was die Gewichtung der einzelnen Besatzungsarmeen bei den verübten Verbrechen betrifft, überschreitet meine Schätzung die Grenzen zur Spekulation. Eine Möglichkeit, die Verhältnisse ungefähr einzuschätzen, sei trotzdem genannt: Rechnen wir die Fünf-Prozent-Quote beispielsweise für die amerikanische Besatzungszone hoch, kommen wir bei 37000 amerikanischen Besatzungskindern auf circa 1870 amerikanische Vergewaltigungskinder. Das würde nahelegen, dass annähernd 190000 in der Bundesrepublik lebende Frauen amerikanischen Tätern zum Opfer gefallen sind, 50000 Frauen französischen Tätern, 45000 britischen, 15000 sowjetischen und 10000 belgischen. Diese Schätzungen wären jedoch nur dann annähernd richtig, wenn die Fünf-Prozent-Quote auf alle Besatzungsarmeen gleichermaßen zuträfe.

Sexuelle Gewalt gegen Männer

Ebenfalls wegen mangelnder Datengrundlage fehlen in meiner Berechnung die sexuellen Gewalttaten gegen Jungen und Männer. Die Tatsache, dass nicht nur Mädchen und Frauen in Kriegszeiten vergewaltigt werden, wird gerne übersehen. Nur selten wird sexuelle Gewalt gegen Männer thematisiert, die wenigen Ausnahmen bilden etwa der Bangladesch-Krieg 1971 zwischen westpakistanischen Gruppen und bengalischen Moslems oder in jüngerer Zeit die verstörenden Bilder aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib, wo sich auch Soldatinnen an Misshandlungen und sexueller Gewaltausübung gegen Männer beteiligten.

Sexuelle Übergriffe gegen Männer werden noch stärker als die gegen Frauen von den Betroffenen selbst und von den Tätern kleingeredet oder umgedeutet. Für die deutsche Nachkriegszeit ließ sich die Gewalt gegen »wehrlose« Frauen politisch instrumentalisieren, männliche Opfer sexueller Gewalt sprengten hingegen das binäre patriarchale Deutungsraster von männlich-heroischem und weiblich-passivem Opfergang.39 Einzelne Hinweise auf Vergewaltigungen von Männern und Jungen finden sich jedoch in den Quellen und lassen aufhorchen: So schreibt etwa der Biograph von Horst Buchholz, dass der Schauspieler als Zwölfjähriger davon betroffen war. Auf der Flucht von Schlesien nach Berlin kam Buchholz in ein Rotkreuzlager bei Magdeburg, wo er mit anderen Jungen Zwiebeln zupfen musste. Einer der Aufseher soll sich mehrfach an ihnen vergangen haben.40

Aus Oberfranken berichtet das Staatsministerium des Innern am 19. Juni 1946 von zwei amerikanischen Soldaten, die zwei Buben missbraucht haben. Die GIs hatten die Dreizehnjährigen zum Oralverkehr gezwungen. In den Akten wird die Straftat unter »Unzucht mit Kindern« geführt und nicht unter »Vergewaltigung« oder »Notzucht«.41

Auch erwachsene Männer konnte es treffen. So wurde etwa ein 48-jähriger Zahnarzt aus Bad Kissingen in der Nacht vom 4. auf 5. Dezember 1951 von vier amerikanischen Soldaten zu einer Runde Schnaps eingeladen. Danach boten sie ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Unterwegs stiegen sie aus, um sich zu erleichtern. Der Dentist A. P. trat ebenfalls aus. Bei dieser Gelegenheit fasste ihn einer der Soldaten am Kopf und drückte ihn nach unten mit den Worten: »Du leck!« Ein zweiter Soldat kam hinzu und versuchte das Gleiche. A. P. setzte sich zur Wehr und wurde zusammengeschlagen. Mit blutendem Kopf lief er zwei Kilometer zur nächsten Ortschaft. Der Oberkommissär, der den Fall an die Regierung von Unterfranken weiterleitete, schloss seinen Bericht mit dem ausdrücklichen Hinweis, über den Betroffenen sei nichts Nachteiliges (gemeint ist wohl Homosexualität) bekannt. Seine Angaben erschienen ihm daher glaubwürdig.42

Bei meinen Recherchen im Freiburger Staatsarchiv habe ich den besonders bewegenden Fall eines weiteren männlichen Vergewaltigungsopfers gefunden. W. T., ein Schuhmacher aus Haslach, gab im Februar 1960, fünfzehn Jahre nach der Tat, bei der Oberfinanzdirektion in Freiburg Folgendes zu Protokoll.43 Im Sommer 1945 sei er mit seinem Freund in eine sogenannte Marokkanerbaracke gegangen, da dieser Bekannte unter den Kolonialsoldaten gehabt habe. Während er sich mit den Soldaten unterhält, lockt ihn einer der Männer in einen Nebenraum, schließt die Tür ab, würgt ihn, zieht ihm die Hose herunter und vergewaltigt ihn. Weil er keine körperlichen Verletzungen davongetragen habe, habe er nur seinem Freund, aber weder seinen Eltern noch seiner Schwester davon erzählt. »Da ich mich schämte«, wie er schreibt. Anlass, sich fünfzehn Jahre später doch zu offenbaren und um eine Entschädigung zu ersuchen, war, dass ihm nunmehr »Syphilis im 3. Stadium (Hirnparalyse)« bescheinigt wurde.

Die Oberfinanzdirektion, die nur Entschädigungsfälle bewilligte, in denen Zeugen oder andere Beweise beigebracht werden konnten, machte sich auf die Suche nach dem mittlerweile in Nordamerika lebenden Freund und erhielt schriftlich folgende Bestätigung der Geschichte: »Er, W., konnte sich nicht wehren, da er auf einen solchen Angriff absolut nicht vorbereitet war und der Marokkaner ihm körperlich dreifach überlegen war und, als er sich wehren wollte, ihm auch noch mit einem Messer drohte. W. zeigte mir dann auch die blauen Flecken und Kratzer an seinen Armen und Hals.« Außerdem nimmt der Freund dazu Stellung, warum sich das Opfer nicht früher gemeldet habe. »Erstens, ein fünfzehnjähriger Junge, der aufgewachsen war im Geiste des Dritten Reiches, wusste nichts von Homosexualität oder Geschlechtskrankheit, das war nicht einbegriffen in den Fächern einer Volksschule. Zweitens, er schämte sich diesen Vorfall seinen Eltern zu berichten, weil er sich einfach nicht über die Gefahren einer Ansteckung bewusst war. Drittens, er konnte auch nicht zur deutschen Polizei gehen um Hilfe, denn in der damaligen chaotischen Zeitspanne hat es in unserer Stadt nur vereinzelte Polizisten gegeben, die in keiner Weise Autorität über die Besatzungstruppen hatten.« Der Antrag auf Entschädigung wurde letztlich, wie in den meisten anderen Fällen auch, abgelehnt – aus Mangel an Beweisen.

Diese Beispiele können uns nichts darüber sagen, wie häufig Männer von sexueller Gewalt im Nachkrieg betroffen waren. Aber dass sie ebenfalls zu Opfern derartiger Übergriffe wurden und großes Leid erfahren haben, steht außer Frage.

Ein Wort zur Methode

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Massenvergewaltigung deutscher Frauen setzt spät ein – zu spät, um sich noch der Methoden der Oral History, also der systematischen Auswertung von Zeitzeuginneninterviews, bedienen zu können. Doch abgesehen von den biologischen Gründen und den nicht geringen Problemen eines kritischen Umgangs mit lebensgeschichtlichen Erinnerungen, die so lange zurückliegen, dass sie über Jahrzehnte hinweg mehrfach überarbeitet und medial überformt sind – abgesehen davon habe ich auch aus anderem Grund auf Befragungen von Betroffenen verzichtet. Da heutiges psychologisches Wissen davon ausgeht, dass jedes Erinnern an derartige Vorkommnisse zu einer erneuten Traumatisierung führen kann, erscheint mir die Geschichtswissenschaft in diesem besonderen Fall mit der Interviewmethode ohnehin überfordert.

Die Notwendigkeit zur Bescheidenheit im Umgang mit Quellen hat mir dieses Thema jedoch auch in anderer Hinsicht auferlegt. Die sexuellen Übergriffe wurden, wie sollte es auch anders sein, amtlich kaum dokumentiert. Die deutschen Behörden hatten keine Handhabe, die jeweiligen Militärführungen wurden tunlichst nicht informiert, da die Taten strengstens verboten waren und teilweise empfindlich bestraft wurden, auch mit dem Tode. Kamen entsprechende Vorfälle den Militärverantwortlichen dennoch zur Kenntnis, liefen die Gerichtsverfahren nach eigenen, nicht unbedingt den Interessen der Opfer dienenden Regeln ab, wie wir weiter unten noch sehen werden. Militärgerichtsakten haben also einen sehr eingeschränkten Quellenwert. Schilderungen aus der Täterperspektive sind in der Regel nicht zu erwarten, und wenn, dann sind sie stark gefärbt.

Aber auch die Erfahrung der Opfer, die hier im Mittelpunkt stehen soll, ist nur unzureichend ausgeleuchtet. Einige wenige Selbstzeugnisse wurden veröffentlicht, und die stammen ausschließlich aus dem Bereich der sowjetischen Besatzung. Dass wir nur aus dem Osten autobiographische Selbstzeugnisse kennen, ist durchaus kein Zufall. Die Schilderungen konnten nahtlos an die von Goebbels gezeichneten Schreckensbilder des minderwertigen Sowjetmenschen anschließen, bedienten mithin weitverbreitete Stereotype. Darüber hinaus hatten sie mit ihrem Anliegen, Flucht und Vertreibung zu dokumentieren und auf die Verbrechen des Kriegsgegners abzuheben, einen festen Platz im Bewusstsein der Nachkriegsgesellschaft. Das gilt erst recht für eine häufig zitierte Sammlung von Flüchtlingsschicksalen, die im Auftrag des Vertriebenenministeriums in den fünfziger Jahren zusammengestellt wurde. Wir werden schon anhand der Wortwahl in Bezug auf den »Feind« schnell erkennen, wie es um die Neutralität dieser Dokumente bestellt ist.

Um an autobiographische Schilderungen von Frauen (oder Männern) zu kommen, die von westlichen Alliierten vergewaltigt wurden, sind wir auf Zufallsfunde in den Tagebucharchiven und auf Entschädigungsanträge der Betroffenen angewiesen.44 Diese (wie grundsätzlich alle) Selbstzeugnisse sind jedoch selbstverständlich ebenfalls mit Vorsicht zu behandeln, denn sie mussten vielfältigen Rechtfertigungsabsichten gegenüber den Lesern, Darstellungskonventionen etc. genügen. Eine besonders opake Form des Selbstzeugnisses sind Anträge abtreibungswilliger Frauen, die vom Gesundheitsamt Neukölln überliefert sind. Sie wurden unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Erfolgschancen bei den zuständigen Behörden und Ärzten abgefasst und können daher nicht als authentische Stimmen der Frauen gelesen werden. Dasselbe gilt für die Anträge von zwangsgeschwängerten Vergewaltigungsopfern um Ausgleichszahlungen; auch sie rekurrieren vorauseilend auf Werthaltungen der jeweiligen Entscheidungsinstanzen in der Hoffnung auf Bestätigung der erhobenen Ansprüche.