9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Mit Luther auf die Wartburg und mit Berlichingen auf Raubzug … Der Autor des Spiegelbestsellers Als Deutschland noch nicht Deutschland war legt nach: Eine Zeitreise in Luthers Deutschland Martin Luther lag erst ein gutes Jahr in der Wittenberger Schlosskirche im Sarg, als im Frühling 1547 von den Türmen seiner alten Predigtkirche, der Stadtkirche St. Marien, die Aufbauten von den Türmen genommen wurden. Auf die freigemachten Plattformen sollten Kanonen gehievt werden, mit denen man die Landsknechte Karls V. vom Sturm auf die Stadt abhalten wollte. Letztendlich wurde die Stadt friedlich übergeben; Wittenberg wurde nicht geplündert. Luthers Leichnam wurde nicht aus dem Grab geholt und verbrannt, um noch posthum die Reichsacht an ihm zu vollstrecken – obwohl es Stimmen gab, die dies forderten. Die Türme bekamen neue Spitzhelme – und erst ein halbes Jahrtausend später (bei Restaurierungsarbeiten im Jahr 1910) fand man eine von Philipp Melanchthon handschriftlich verfasste Chronik der Zeit – einer Zeit, die bewegter, aber (für Deutschland) auch zukunftsformender kaum hätte sein können.Bruno Preisendörfer schaut Luther und vielen seiner Zeitgenossen über die Schulter, wir erleben ihr öffentliches Wirken, aber auch ihren Alltag. Mit Götz von Berlichingen überfallen wir Nürnberger Kauf leute und werden selbst von Nürnbergern belagert. Wir sehen den Fuggern in ihrem Augsburger Kontor auf die Finger und machen uns mit den Welsern bei der Ausbeutung Venezuelas die Hände schmutzig. Albrecht Dürer lernen wir beim Malen kennen, Hans Sachs beim Versemachen und Luthers Frau Katharina bei der Haushaltsführung – bis wir mit ihr vor der Pest aus Wittenberg fliehen. Wir erleben, wie mühsam die Alltagsverrichtungen sind, vom Zubereiten der Mahlzeiten bis zum Beschaffen der Kleidung. Wir reihen uns in Landsknechte-Haufen ein, proben mit fränkischen und thüringischen Bauern den Aufstand, lauschen brav den Predigern und fürchten uns vor dem Jüngsten Gericht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 688

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Bruno Preisendörfer

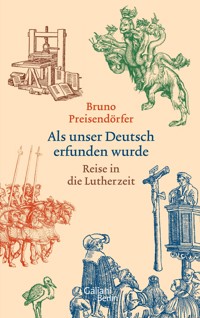

Als unser Deutsch erfunden wurde

Reise in die Lutherzeit

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Bruno Preisendörfer

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Bruno Preisendörfer

Bruno Preisendörfer ist freischaffender Publizist und Schriftsteller mit eigener Internetzeitschrift (www.fackelkopf.de). Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt erschienen von ihm »Der waghalsige Reisende. Johann Gottfried Seume und das ungeschützte Leben« und »Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit« (KiWi 1522).

Zuletzt erschien der Spiegel-Besteller Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit (2015).

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Bruno Preisendörfer schaut Luther und seinen Zeitgenossen in diesem Buch über die Schulter: Wir erleben ihr öffentliches Wirken, aber auch ihren Alltag. Mit Götz von Berlichingen überfallen wir Nürnberger Kaufleute und werden selbst von Nürnbergern belagert. Albrecht Dürer lernen wir beim Malen kennen, Hans Sachs beim Versemachen und Luthers Frau Katharina bei der Haushaltsführung – bis wir mit ihr vor der Pest aus Wittenberg fliehen. Wir erleben, wie mühsam die Alltagsverrichtungen sind, vom Zubereiten der Mahlzeiten bis zum Beschaffen der Kleidung. Wir reihen uns in Landsknechthaufen ein, proben mit fränkischen und thüringischen Bauern den Aufstand, lauschen brav den Predigern und fürchten uns vor dem Jüngsten Gericht.

»Bruno Preisendörfer gelingt eine unterhaltsame, intelligente und kenntnisreiche Reise in eine ›besonders deutsche‹ Zeit – nämlich die Zeit Martin Luthers. Die plastischen Schilderungen des Lebens um das Jahr 1500 mit seiner sozialen Struktur, der Wissenschaft und Architektur sowie seiner Mode, Gesundheit und Sitten sind beeindruckend. Darüber hinaus zieht Preisendörfer immer wieder Linien von der damaligen Zeit in die heutige gesellschaftliche Realität. Gerade im Hinblick auf das 500-jährige Jubiläum der Reformation im kommenden Jahr hat dieses Buch einen ganz besonderen Stellenwert.«

Begründung der Jury zum NDR Kultur-Sachbuchpreis

Inhaltsverzeichnis

Wittenberg

Widmung

Motto

Einleitung

1. Weltlage und deutsche Beschwernisse

Anfang und Ende

Der Kosmos weitet sich, der Mensch wird winzig klein

Wo der Pfeffer wächst oder Die Welt auf einem Nürnberger Erdapfel

Die Konquistadoren von Venezuela

Lantstrassen durch das Romisch reych

»Beschreibung Teutscher Nation«

Deutsche Beschwernisse

Die deutsche Sprache

Deutsche Bibeln und deutsche Drucke

2. Die Herren des Reichs

›Männleinlaufen‹: Kaiser und Kurfürsten

Plackerei statt Ewiger Landfriede

Götz von Berlichingen entführt Nürnberger Kaufleute

Lob der Obrigkeit

Martin Luther schreibt Hans Kohlhase einen Brief

Des heyligen Römischen Reichs peinlich gerichts ordnung

Reisläufer und Landsknechte

Gebrauchsanweisung für Spießgesellen

Die Schweizergarde

Schertlin von Burtenbach erlebt die Plünderung Roms

Die Macht aus den Kanonenrohren

Die Macht aus den Münztruhen

3. Geldleute

Das silberne Zeitalter

Etwas über Erdöl

Tanz der Patrizier

Macht Geld traurig?

Welche Geschäfte sind schmutzig?

Die Post geht ab

Etwas über Hanse und Hering

Rechnen nach Adam Ries

4. Auf der Burg und in der Stadt

Götz von Berlichingen wird belagert

Von der Burg zur Residenz

Claus Narr von Torgau will nicht in den Himmel

Mauern und Tore

Nürnberg: Unter der Veste und am Tiergärtnertor

Die Tiere der Stadtmenschen

Die humanistische Universität

Studentenunruhen

Der ›Pöfel‹, die Lebensnot und der ›Gemeine Kasten‹

Was ist ein ›Pfennigbrot‹?

Das ›tolle Jahr‹ in Erfurt

5. 5. Vom Handwerk

Die Tuchmacher von Görlitz revoltieren

Die Meisterstücke der Schneider von Nürnberg

Ständeordnung

Wasser auf die Mühlen

Eisen im Feuer

Holz und Haus

Die Zeit in einem Nürnberger Ei

Die Erfindung des Fleißes oder Nirgendwo ist Schlaraffenland

6. Unter Bauern

Angst vor der Arbeit

Zittern vor den Herren

Gottesfurcht

Wetternöte

Im Bauernheer

Die Schlächterei bei Frankenhausen

Jörg Ratgeb wird gevierteilt

7. 7. Himmel, Hölle, Alltag

Menschliche Bestimmung, göttliche Gnade

Faust fährt zur Hölle

Der Teufelspakt

Hexenjagd

›Wiedertäufer‹ und ›Sakramentierer‹

Vom Predigen

Der Streit um die Bilder

Nothelfer

Reliquienglauben

Milch aus der Muttergottesbrust

Trost und Gesang

8. Häuslichkeit

Inventare in Versen

Eine wunderliche Rechnung

Im Haushalt der Katharina von Bora

9. Ernährung

Zu Tisch bei Doktor Martinus

Wie Fürsten tafeln, Bauern essen und Bürger speisen

»Von bereytung der speis«

Vom Abnehmen

Korn

Ochsenwege

Salz wächst nicht auf dem Acker

Honigsüß

Das ›Reinheitsgebot‹ für Bier

Die deutsche Sauferei

10. Kleidung

Kleiderordnungen

Der Streit um den Sturtz

Was Bürgerinnen in der Truhe haben

Etwas über die Bruch

Waschen und pflegen

Die Sünden des Hosenteufels

Barchent und böse Sachen

11. Frauen, Männer, Kinder

›Wollüsterey‹ und Gattenliebe

Kurze Meldung über einen Nürnberger Bordellsturm

Die Ehe im Recht und das Recht in der Ehe

Die Scheidung

›Weibermacht‹

Vom Kinderkriegen und Kinderverlieren

Apfel und Rute

Lesenlernen mit Valentin Ickelsamer

12. Leiblichkeit

Laus und Leute

Kloaken oder »wie Ulenspiegel in die Stuben schiß«

In der Badestube

Die Pest

›Frantzosen‹ und ›Englischer Schweiß‹

Der Guajakbaum und die Fugger

Paracelsus

Milzweh und Marzipan

Anatomie

Hausapotheke für Zeitreisende

13. Alter, Tod und Auferstehung

Der Madensack

›Altenteil‹

Ein Abschnitt über Sterbehilfe

Letzte Ölung

Sterben im Stil der 95 Thesen

Begräbnisse

Das Jüngste Gericht

Anhang

Nachweise

Abbildungsnachweis

Quellen- und Literaturverzeichnis

Zeitgenössische Werke

Werke ohne Verfasserangaben

Autorenwerke

Nachschlagewerke, Quellensammlungen und digitale Dokumentationen

Gesamtdarstellungen

Biografien und personenbezogene Darstellungen

Weitere Literatur

Wortgewalt – Sprache, die wehtun soll. Mit Schimpfexempeln und einem Schimpfwort-ABC

Kleines Latinum für Zeitreisende

Bündnisse, Institutionen, Bekenntnisse, Erlässe und Kampfschriften

Gruppenbilder

Humanisten

Reformatoren

Päpste

Kaiser

Könige

Fürsten und Kurfürsten

Maler und Holzbildner

Komponisten

Schriftsteller

Drucker

Gruppenbild der Damen

Danksagung

Personenregister

Für meine Frau, »die Più«

»Da alle Menschen innewerden, dass sie sterblich und hinfällig sind, dürstet dennoch jeder nach Unsterblichkeit hier auf Erden. Früher suchten die Könige durch den Bau von Pyramiden unsterblich zu werden, wie jetzt durch große Dome und Kirchengebäude. Die Soldaten jagen dem Siege nach, und die Schriftsteller suchen durch Herausgabe ihrer Bände einen ewigen Namen, wie wir es jetzt auch vor Augen sehen. Ach, wir sind elende Leute.«

Martin Luther, Tischreden

Einleitung

Martin Luther lag erst ein gutes Jahr in der Wittenberger Stiftskirche (heute Schlosskirche) im Sarg, als im Frühling 1547 von den Türmen der Stadtkirche, in der er so oft gepredigt hatte, die steinernen Aufbauten entfernt wurden. Auf die frei gemachten Plattformen wollte man Kanonen hieven, um mit ihnen das Gebiet vor den Stadtmauern zu bestreichen. Es ging darum, zu verhindern, dass die Landsknechte Kaiser Karls V. nach dem Sieg über das kursächsische Heer bei Mühlberg zum Sturm auf Wittenberg ansetzten.

Die Steinpyramiden hätten auf den Türmen bleiben können. Der sächsische Kurfürst Johann Friedrich geriet in die Gefangenschaft des Kaisers, Stadt und Residenz wurden kampflos übergeben. Wenigstens kam es nicht zur Plünderung wie 1527 in Rom. Damals hielten sich die kaiserlichen Landsknechte, darunter auch solche aus deutschen Ländern, für ihren ausgebliebenen Sold an den Reichtümern der Ewigen Stadt schadlos, die gerade ihre Wiedergeburt aus den antiken Ruinen erlebte. Die Pracht der Renaissance wurde mitfinanziert von den Ablassgeldern, gegen die Luther zehn Jahre vor der Plünderung Roms seine Thesen – nein, nicht an die Schlosskirchentür genagelt, sondern einem Brief an den Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg beigelegt hatte. Das Schreiben an Albrecht trug das Datum des 31. Oktober und war außerdem das erste Dokument, das der geborene Luder mit Luther unterzeichnete.

Wittenberg wurde 1547 nicht geschändet, aber die Landsknechte verheerten die Dörfer, Felder und Gärten um die Stadt herum. Der Kaiser zog mit kleinem Gefolge in Wittenberg ein und widersetzte sich sogar dem Vorschlag seiner katholischen Räte, den Leichnam des Mannes, der ihm 1521 auf dem Reichstag zu Worms entgegengetreten war, aus dem Sarg zu holen, um noch posthum die Reichsacht über Luther zu vollstrecken und ihn als Häretiker verbrennen zu lassen.

1556, im Jahr nach dem Augsburger Religionsfrieden – gewissermaßen der historische Abschluss der Lutherzeit –, wurden Spitzhauben auf die Turmplattformen der Stadtkirche gesetzt und mit ihnen eine von Philipp Melanchthon auf Latein verfasste handschriftliche Chronik der Stadt. Nahezu ein halbes Jahrtausend lagen die großformatigen, eng beschriebenen Blätter unentdeckt in einer Kapsel in einem der Turmknäufe, bis sie 1910 bei Restaurierungsarbeiten wiedergefunden wurden. Aus ihren Zeitkapseln befreit und ans Vitrinenlicht der Geschichte gebracht, hängen sie heute im Melanchthonhaus in Wittenberg.

Geschichtsschreibung fand mit Papier und Tinte statt. Die Geschichte selbst ließ Gräber und Knochen zurück. 1994 stieß man in Leipheim nahe Ulm bei Bauarbeiten auf Skelettgruben. In Leipheim hatte am 4. April 1525 die erste große Schlacht des Bauernkrieges stattgefunden. Sie endete mit der verheerenden Niederlage des Bauernheeres, der weitere folgen sollten bis zum schrecklichen Gemetzel am 15. Mai 1525 bei Frankenhausen in Thüringen. Bei Leipheim wurden die Fliehenden zu Aberhunderten von nachsetzenden Reitern mit Spießen niedergestochen oder »erlegt und in der thonau ertrenkt«, wie einer der Sieger meldet. Als seien die Bauern gewesen wie das Wild, das die Aristokraten erntevernichtend über die Felder zu jagen pflegten, einer der Gründe für den Aufstand. Mit der ersten großen Niederlage der Bauern begann, was Luther vom ›christlichen Adel‹ gefordert hatte: Schlagt die Aufständischen, mordet sie, schlachtet so viel wie möglich von ihnen ab, damit nie wieder ein Untertan es wagt, die Hand gegen die Obrigkeit zu erheben oder auch nur die Faust in der Tasche zu ballen.

Mitunter kann man der Geschichte auch im Zoo begegnen. Im Oktober 1999 wurde im Nürnberger Tiergarten ein Panzernashorn geboren und auf den Namen Albrecht getauft. Im Jahr 1515 hatte Dürer ein »Rhinoceron« gezeichnet und eigenhändig vermerkt, man habe dem »küng van portigall gen lisbona procht ein solch lebendig tir aws India«. Der König von Portugal wollte das Nashorn Papst Leo schicken, gewissermaßen als Werbegeschenk für die allerkatholischste Absegnung seiner Kolonialpolitik. Das Transportschiff ging unter. Das Rhinozeros wurde gleichwohl als Kadaver nach Rom geschafft, ausgestopft und zur Schau gestellt. Später schickte der König von Portugal dem Nashorn einen Elefanten hinterher, der tatsächlich lebend in Rom ankam.[1]

Eine Zeichnung des ausgestopften Panzernashorns wurde zur Vorlage der dürerschen Arbeit. Rhino Albrecht gelangte nicht nach Rom, nur ins französische Lisieux, wo er für die Arterhaltung zuständig ist. Er sieht nur entfernt so aus wie sein unglücklicher römischer Kollege auf dem von Dürer gefertigten Porträt, das ja insofern gar keines war, als der Meister sein Können an einem Objekt unter Beweis zu stellen hatte, das er selbst nie zu Gesicht bekommen hatte. Dürer ging es ähnlich wie Geschichtsschreibern und Zeitreiseführern, die das, worüber sie berichten und wovon sie erzählen, auch nicht selbst erlebt – gerochen, gespürt, gesehen – haben. Sogar Luther fragte sich in einer zeitreisenden Anwandlung beim Predigen, wie wohl das Tuch ausgesehen habe, in das Maria ihr Kind gewickelt hat.

Im Unterschied zu Dürer, der sich auf eine Vorlage verlassen musste, kann für die Reise in die Lutherzeit, die für Kunsthistoriker (und natürlich für Nürnberger) eher die Dürerzeit ist, auf eine Fülle unterschiedlichster Zeugnisse zurückgegriffen werden. Dazu gehören Texte[2], Bilder (gemalte, geschnittene, gedruckte) und Gebrauchsgegenstände. Diese Gegenstände, die heute unberührbar in Museen drapiert sind, gingen zu Luthers Zeit von Hand zu Hand, bevor sie auf irgendeinem Dachboden oder in einem Scheunenwinkel vergessen wurden. In den Städten wurden manche von ihnen, zerbrochene Krüge zum Beispiel, nachlässig in Fäkaliengruben ›entsorgt‹. Archäologen holten sie Jahrhunderte später ans Licht der Gegenwart und entfernten mit äußerster Sorgfalt die Krümel der Geschichte.

Ohne Dürer würde Nashorn Albrecht nicht Albrecht heißen, und ohne Dürer gäbe es keine Dürerzeit. Ohne Luther wiederum hätte es die Lutherzeit nicht gegeben, so wenig, wie es eine Lutherbibel ohne Luther geben kann. Aber Dürer war nicht der einzige Meister der deutschen Renaissance und Luther nicht der einzige Hassprediger gegen die Bauern. Selbst die Bibel hat er nicht allein übersetzt. Nur auf sich gestellt macht niemand Epoche, weder auf einem Reichstag in Worms noch in einer Studierstube auf der Wartburg. Auch Menschen wie Melanchthon waren von größter Bedeutung für diese Zeit, die wir nach dem zornigen Mönch aus dem Mansfeldischen nennen, der 1483 als Martin Luder geboren wurde und 1546 in Eisleben starb.

In dieser Lebensspanne vollzog sich ein Epochenumbruch. Auf jeder Ebene kam es zu dramatischen Veränderungen: auf der persönlichen, familiären, lokalen, europäischen und globalen. Und doch lebte zwischen dem Neuen überall das Alte fort. Eroberer und Kaufleute stießen zu neuen Welten vor, Theologen zu neuen Glaubensvorstellungen, Wissenschaftler zu neuen Erkenntnissen, Techniker zu neuen Konstruktionen. Aber gleichzeitig war die Mehrheit der Bauern ihren Herren leibeigen, die Mehrheit der Handwerker von ihren Zunftmeistern abhängig und die Gesamtheit der Tagelöhner ihren Autraggebern ausgeliefert. Es loderten die Scheiterhaufen, und die größte Hexenjagd der abendländischen Geschichte stand erst noch bevor.

Luther selbst blies noch einmal die mittelalterliche Hölle an mit seinem Predigeratem, geradezu besessen vom Teufel. Der Leibhaftige war für ihn keine Allegorie des Bösen, sondern dessen Verkörperung. Luther sah sich in persönlicher Feindschaft mit ihm verstrickt, wehrte sich mit Tinte – nicht mit dem Tintenfass, wie die Wartburger Fremdenführer erzählen – und schrieb unermüdlich gegen den Widersacher an, in öffentlichen Angelegenheiten wie bei privaten Anfechtungen: »Wohl an, frisst der Teufel mich, so soll er, ob Gott will, eine Purgation[3] fressen, die ihm Bauch und Arsch zu eng machen soll.«

Die epochale Mittelstellung Luthers und seiner gesamten Gegenwart lässt Historiker heute abwechselnd von ›Spätmittelalter‹ und ›Früher Neuzeit‹ sprechen. Mögen sich derartige Riesenbegriffe bei näherem Hinsehen auch als die Windmühlen historiografischen Fleißes und musealer Betriebsamkeit erweisen, so ist es doch nicht ratsam, gegen deren Flügel anzustürmen. Wie sonst nur noch die Goethezeit ist die Lutherzeit historischer Projektionsraum und Mythenreservoir der deutschen Geschichte. Man steht davor und staunt und kann nicht anders. Sogar in Rom trägt seit September 2015 ein Platz seinen Namen. Das bis dahin unbenannte Fleckchen in der Nähe des Kolosseums heißt nun Piazza Martin Lutero.

Die Zeitreise, die in diesem Buch unternommen wird, ist nicht als Sightseeingtour zu den historischen Monumentalereignissen angelegt, sondern als Naherkundung einer Welt, in der die Neuzeit, die in unserer eigenen Gegenwart mitunter recht gebrechlich wirkt, noch jung gewesen ist.

1.Weltlage und deutsche Beschwernisse

Anfang und Ende – Der Kosmos weitet sich, der Mensch wird winzig klein – Wo der Pfeffer wächst oder Die Welt auf einem Nürnberger Erdapfel – Die Konquistadoren von Venezuela – Lantstrassen durch das Romisch reych – »Beschreibung Teutscher Nation« – Deutsche Beschwernisse – Die deutsche Sprache – Deutsche Bibeln und deutsche Drucke

Anfang und Ende

Zu Beginn der Lutherzeit erschien in Nürnberg eine Chronik der Menschheitsgeschichte von Adam und Eva bis zum Jüngsten Gericht. Das zum großen Teil von Hartmann Schedel kompilierte und mit Hunderten von kolorierten Holzschnitten verzierte Werk verließ 1493 die Pressen des Druckers Anton Koberger, wenige Monate nachdem im Vorjahr Rodrigo de Triana Amerika entdeckt hatte. Nicht Columbus, sondern dieser junge Matrose im Mastkorb der Pinta erblickte als Erster die Inseln vor der Küste jenes Landes, das Columbus für einen Teil Indiens hielt und das der Globenbauer und Geograf Martin Waldseemüller im Jahr 1507 nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci als ›America‹ bezeichnete.[4] Die Spanier indessen nannten die ›Neue Welt‹ weiter ›Las Indias‹, und deren Ureinwohner blieben bis heute ›Indianer‹.

Von der Entdeckung dieser ›Neuen Welt‹ weiß Schedels Chronik noch nichts. Sie handelt von der Alten. Nach dem Bericht von Gottes sechstägiger Schöpfung führt die etwa 7000 Jahre währende Menschheitsgeschichte über sechs Weltalter zum siebten, »dem letst alter« der Gegenwart, der Zeit des Untergangs. Dieses sehr kurze Kapitel besteht aus drei Teilen (»Von dem Anticrist«, »Von dem todt und endschaft der ding«, »Von dem iungsten gericht und ende der werlt«), jeder davon geschmückt mit einem kunstvoll gearbeiteten und lustvoll den Schrecken feiernden Holzschnitt: apokalyptischer Kampf mit dem Antichrist, Auferstehungstanz der Gerippe, Absturz der Verdammten in die Hölle und zugleich Eingang der Geretteten durch die Himmelspforte. Den Antichrist der Apokalypse identifizierten schon vor Luthers Angriffen auf des ›Teufels Sau in Rom‹ viele Gläubige mit dem Papst, der den Stuhl Petri usurpiert und die Kirche als ›Gemeinschaft der Heiligen‹ entweiht habe.

Wie sie sich freuen! Beim Totentanz aus der Schedelschen Weltchronik handelt es sich nicht um eine Untergangsvision, im Gegenteil: es ist der Freudentanz der Auferstehung.

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung der Weltchronik entlieh Albrecht Dürer[5] von seinem Taufpaten Koberger die Lettern, mit denen sie gedruckt worden war, ließ mit ihnen einmal auf Deutsch, einmal auf Lateinisch die Apokalypse des Johannes setzen und illustrierte den Text mit Holzschnitten. Sie machten den jungen Meister schnell berühmt. Seit einem halben Jahrtausend sind die »Vier apokalyptischen Reiter« im kulturellen Bildgedächtnis gegenwärtig. Ihr alles niedergaloppierender Furor entsetzt noch heute die Betrachter. Und blickt man dem Alten auf dem Klepper im Vordergrund ins irre Auge, beginnt einem das Herz schneller zu schlagen, als wolle es, wenn schon nicht dem letzten Tag der Welt, dann doch dem eigenen letzten Schlag entgegenpochen.

Ein gutes Vierteljahrhundert später, im Februar 1524, fand am Himmel eine große Versammlung statt: Die fünf Planeten und Sonne und Mond trafen sich im Sternbild der Fische. Daraus folgerten Wanderprediger und Flugblattpropheten, eine neue Sintflut stehe bevor und die Konjunktion der Planeten werde »ungezweiffelt vil wunderbarlicher ding geperen«. So wird es auf dem Titelblatt eines Nürnberger Drucks von 1523 vorhergesagt und ins Bild gesetzt. Ein riesiger Fisch schwebt in der Luft, unten auf der Erde schwingen mit Sensen und Flegeln bewaffnete Bauern die Fahne der Revolte und stürmen auf Fürsten, Bischöfe und Äbte zu.

In einem zeitgenössischen Bericht von 1524 wiederum heißt es: »Viel Schnee gab im Frühling grosses gewesser welches sehr gefahrlich gewesen. Umb Pfingsten fiel unversehener Frost ein […] Man sah auch fast aller orthen in Francken drei Sonnen mit einem runden Regenbogen und schiene die rechte als ein feurige Kugel so etliche Tage gewehret, worauff hernach der Bauernkrieg gefolget.«

Im Jahr des Bauernkriegs, in einer Pfingstnacht des Jahres 1525, träumte Dürer von einer großen Flut »mit einer solchen grausamkeit mit einem ueber grossen rauschen und gesprützen und ertrenckett das gantz lant«. Die Sätze schrieb Dürer am Morgen nach dem Albtraum, als ihm noch der »leichnam zitrett«, unter ein Aquarell, auf dem zu sehen ist, wie »fill grosser wasser vom himell fillen«. Im August 1527 wurde der Weltuntergang schließlich auf Pfingsten 1528 festgesetzt. So verkündete es Hans Hut, der Täuferprophet. Dass wieder einmal der Untergang nicht eintrat – ebendies hatten die apokalyptischen Bewegungen in den Jahrzehnten um 1500 mit den frühen Christen gemeinsam –, erlebte Hut nicht mehr. Ende 1527 verbrannte er in einer Augsburger Gefängniszelle. Hut war stark von Thomas Müntzer beeinflusst und konnte, im Unterschied zu Müntzer, nach der Schlacht von Frankenhausen der Rache der aristokratischen Sieger an den Bauern entkommen. Müntzer selbst gehörte zu den wortgewaltigsten (und wortgewalttätigsten) Ausrufern des Untergangs. Noch beim Lesen meint man den Jubel zu hören, der in ihm aufbrauste in Erwartung des Weltgerichts: »O ho, wie reiff seynt die faulen opffel! O ho, wie morbe synt dye außerwelten worden! Dye zceyt der ernde ist do!«

Der Leviathan aus dem biblischen Buch Hiob »verachtet alles, was hoch ist«. Unter diesem Zeichen sagte eine Flugschrift von 1523 den Bauernaufstand vorher.

Apokalyptische Stimmungen rütteln durch Entsetzen auf, zugleich sind sie durchzittert von einer rasenden Vorfreude auf den Untergang, auf den ersehnten Tag des Jüngsten Gerichts, in dem sich der göttliche Heilsplan erfüllt und das menschliche Verlangen nach Abrechnung seine Befriedigung findet. Apokalyptik ist immer rachsüchtig. Auch für Dürer, der doch kein Eiferer war, verstand sich das von selbst. Im Tagebuch seiner Reise in die Niederlande notierte er 1521: »Apokalypsis. Das sind die Erschlagnen, unter dem Altar Gottes liegend, und schreien um Rach«.

Sogar wenn die Hasen den Jäger fangen und Hasengericht halten, tun sie dem Jäger an, was der Jäger ihnen und ihren Kindern angetan hat: Sie fangen ihn, sie binden ihn, sie quälen ihn. Und seine Hunde zerhacken sie zu Brocken und pökeln sie ein. Das zeigt um 1535 ein Holzschnitt von Georg Pencz. Der ehemalige ›Malknecht‹ Dürers war während des Bauernkrieges wegen seiner Sympathien für Müntzer als ›gottloser Maler‹ aus der Stadt gewiesen worden. Später konnte er zurückkehren und stieg als Nachfolger Dürers sogar zum Ratsmaler auf.

Der Anfang, den das Ende erzeugen sollte, war für viele Menschen nicht auf die Zukunft orientiert, sondern auf die Wiederherstellung einer noch nicht korrumpierten Vergangenheit, auf Wiedergeburt (›Wiedererwachsung‹ nennt es Dürer) statt auf Neuanfang, auf Ursprung statt auf Zukunft. Dieser Zeitstimmung konnte sich niemand entziehen, der mit den Gegenwartsverhältnissen unzufrieden war. Sie erfüllte die Bauern mit ihrer Forderung nach Rückkehr zum ›göttlichen Recht‹, die Humanisten mit ihrer zur Marotte gesteigerten Antike-Verehrung, die Reformatoren mit ihrer Kritik an einer die Ursprünge verleugnenden Kirche. »Denn die Welt ist ans Ende gekommen«, ließ Luther im April 1529 drucken. »So dünkt mich jetzt auch: weil das römische Kaisertum fast dahin ist, sei Christi Kommen vor der Tür, und der Türke sei das Ende dieses Reichs«. Dabei hatte Sultan Süleyman mit dem Feldzug nach Westen, der sein Reiterheer bis vor die Stadtmauer Wiens führen sollte, noch gar nicht begonnen.

Dem Täuferregiment in Münster wurde im Juni 1535 nach anderthalbjähriger Belagerung ein Ende gemacht.

Als Hans Hut in seiner Zelle verbrannte, konnte er nicht ahnen, dass als ›Wiedertäufer‹[6] geschmähte Untergangsgläubige im Februar 1534 in Münster die Macht übernehmen und knapp anderthalb Jahre behalten würden. In der Nacht vom 25. zum 26. Juni 1535 ging allerdings nicht die Welt unter oder das Heilige Römische Reich, sondern das Täuferregiment. Die Führer wurden öffentlich hingerichtet und ihre Leichname in eisernen Käfigen außen an die Türme der Lambertikirche gehängt. Dort prangen die Käfige bis heute. Als Zeitreisender kann man auf dem Prinzipalmarkt den Kopf in den Nacken legen und sich vorstellen, wie hoch oben die zerfetzten Körper der hingerichteten Täufer verwesten.

Der Kosmos weitet sich, der Mensch wird winzig klein

Die göttliche Schöpfung gerät aus den Fugen, wenn Gericht gehalten wird am Tag des Zorns. Dann stürzt der Sternenhimmel ein wie auf einem der Holzschnitte von Dürers Untergangszyklus zu sehen und wie in der von Luther übersetzten Offenbarung des Johannes zu lesen: »da ward ein großes Erdbeben / und die Sonne ward schwartz wie ein harin Sack / und der Mond ward wie Blut / und die Sterne des Himels fielen auff die Erden«.

Das menschliche Weltbild wiederum geriet aus den Fugen, als 1543 in Nürnberg die Abhandlung eines gerade verstorbenen Domherrn gedruckt wurde. Sie setzte in ihrem Titel und in den Köpfen der Leser die Planeten in Bewegung: De revolutionibus orbium coelestium – Über die Bewegung der Himmelskörper. Das ›Revolutionäre‹ an dieser Schrift war nicht die Auffassung von der Erdgestalt. Seit zweieinhalb Jahrtausenden hielten Philosophen und Astronomen die Erde nicht mehr für eine Scheibe, sondern für eine Kugel – was sie nicht ist, eher eine verbeulte Kartoffel. Für Platon und Aristoteles war die Erde eine Kugel in der Kugel und hing in der Mitte des Kosmos. An der Innenseite der kosmischen Kugel waren die Sterne fixiert und kreisten in Bilder gebannt um die Erde wie auch Sonne und Mond. Dass dem entgegen die Erde sich um die Sonne drehen sollte, darin bestand die Provokation der Himmelskörperschrift des Nikolaus Kopernikus, dieses »dahergelaufenen Astrologen«, wie Luther ihn nannte, »der beweisen will, daß sich die Erde dreht und nicht der Himmel und die Sonne und der Mond. Das ist, wie wenn jemand, der in einem fahrenden Wagen oder Schiff sitzt, annehmen wollte, dass er unbeweglich sei und Erde und Bäume sich bewegten. Heutzutage ist das jedoch so Sitte: wer klug sein will, muss notwendig etwas Eigenes produzieren, was unbedingt das Beste sein muss, weil er es produziert hat. Der Narr wird noch die ganze Astronomie auf den Kopf stellen.«

Für Zeitreisende, die in der Schule die einsteinsche Relativitätstheorie durchgenommen (wenn auch, wie der Verfasser, nicht wirklich verstanden) haben und die sich ganz selbstverständlich mit Navigationssystemen bewegen, die von Satelliten gesteuert werden, die sich um die Erde bewegen, die sich um die Sonne bewegt, die sich in der Milchstraße bewegt, die sich in irgendetwas noch Größerem bewegt – für uns Alltagsgalileos ist der Narr natürlich nicht Kopernikus. Aber die moderne Binsenweisheit vom ›heliozentrischen Weltbild‹ war im 16. Jahrhundert ein mathematisch ausgeklügelter Irrsinn, der nicht nur der Heiligen Schrift widersprach, sondern auch dem gesunden Menschenverstand.

Das Verstörende der ›kopernikanischen Wende‹ bestand darin, dass sie weder zur jahrtausendealten Erfahrung noch zum tagtäglichen Augenschein passte. Gerade die Empirie – Passion und Mythos der modernen Wissenschaft – widersprach der Hypothese ebendieser neu entstehenden Wissenschaft. Dennoch behielt die Hypothese recht, genauer gesagt: Sie bekam recht, als Johannes Kepler, ein evangelischer Theologe, den kopernikanischen Irrtum von der Kreisbahn der Planeten elliptisch korrigierte und so eine mathematische Spielerei in eine physikalische Wahrheit verwandelte. Kepler hätte über Luthers närrische Narrenbeschimpfung mit Nachsicht hinweggesehen, war er selbst doch Theologe genug, um seinerseits nicht über die gefährdete Position der Erde hinwegsehen zu können. Mochte sie im neuen Weltbild ihren Platz im Zentrum des Sonnensystems verloren haben, ihren alten Stellenwert in der Mitte der Schöpfung behielt sie auch für Kepler.

Aber der Kosmos hatte sich geöffnet. Seit den Tagen des Kopernikus wird er umso weiter, je größer die Augen werden, mit denen der Mensch in den Himmel schaut. Galileo setzte selbst geschliffene Linsen ans Auge, wir errichten Weltraumteleskope oder schicken Weltraumsonden auf große Fahrt, die wir auf den Namen des Mannes mit dem Fernrohr taufen. Aber die ›kopernikanische Kränkung‹, über die wir längst hinweggekommen sind, wurde allenfalls in Theologenseelen empfunden. Wer hätte im Alltagsleben auch gekränkt sein sollen? Luther auf dem Bollerwagen, der sieht, wie die Bäume an ihm vorüberziehen! Oder der Bauer, der ›im Märzen die Rösslein anspannt‹ und hinter dem Pflug übers Feld trottet, bis hinter den Wipfeln des nächsten Waldes die Sonne untergeht? Oder Rodrigo de Triana, der in seinem Matrosenleben so oft gesehen hat, wie der goldene Ball am Horizont im Meer versinkt? Ihnen wäre die Schrift des Domherrn so gleichgültig wie unverständlich gewesen, Gelehrtenzeug eben, mit dem praktisch nichts anzufangen ist.

Auf dieser Karte von 1522 ist das neu entdeckte Amerika links neben das altüberlieferte Weltbild gemalt. Noch schwimmt »die neue Welt« etwas unbeholfen am Rand herum.

Wenn der europäische Mensch sich auf einmal winzig vorkam auf der Erdkugel im Kosmos, lag das nicht so sehr an der Weite des Alls, sondern vor allem an der Ausweitung der Welt durch die Seefahrer und Abenteurer, die Gewürzhändler und Goldsucher, die Eroberer und Zerstörer. Die Sterne stürzten trotz aller Untergangsstimmung nicht ein, sondern folgten getreu ihrer Bahn wie seit Anbeginn der Zeiten: »Und Gott sprach / Es werden Liechter an der Feste des Himels / und scheiden tag und nacht / und geben / Zeichen / Zeiten / Tage und Jare / und seien Liechter an der Feste des Himels / dass sie scheinen auff Erden«. Die Navigatoren orientierten sich an diesen Beleuchtungskörpern und ließen sich von den Sternen den Weg um die Welt weisen.

Im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts wurden dafür von vielen Seefahrern die Ephemeriden des Regiomontanus benutzt, eine tabellarische Übersicht der für die Jahre 1475 bis 1506 vorausberechneten Stellungen der Himmelskörper. Und ab 1493 konnte man auf einem Himmelsglobus von Johannes Stöffler in die Sterne gucken. Stöffler erregte zu seiner Zeit mit einer Vorhersage der 1524er Planetenversammlung im Sternbild der Fische Staunen und Bewunderung. Heute ist eine astronomische Uhr augenfälliger, die unter seiner Leitung angefertigt wurde. Man sieht sie im Ziergiebel des Tübinger Rathauses prangen, gewiss ein schönerer Anblick als die Täuferkäfige zu Münster. Im Landesmuseum Württemberg wiederum kann man sich über Stöfflers Himmelsglobus beugen, bis einem von Sternbewegungen und Weltbildrevolutionen der Kopf schwindelt.

Wo der Pfeffer wächst oder Die Welt auf einem Nürnberger Erdapfel

Etwa zur selben Zeit, als Stöffler seinen Himmelsglobus fertigen ließ, wurde in Nürnberg an einem Erdglobus gearbeitet. Geldgeber war der Nürnberger Rat, Gedankengeber Martin Behaim, ein aus Nürnberg gebürtiger Seefahrer auf portugiesischen Schiffen. 1485 war er bis zur Kongomündung an der afrikanischen Westküste vorgestoßen – jedenfalls behauptete er das, obwohl auf dem von ihm inspirierten ›Erdapfel‹, wie der Rat das Objekt nannte, die Mündung des Flusses um 18 Grad nach Süden verschoben ist. Auch sonst erweist sich Behaims Weltkugel als nicht eben zuverlässig. Die eurasische Landfläche nimmt mit drei Vierteln der Globusoberfläche zu viel Platz ein, und die atlantische Distanz zwischen Europa und Asien ist zu gering. Aber diese Fehleinschätzung teilte Behaim mit Columbus. Die Welt schien kleiner, als sie in Wirklichkeit war, nur gut 28000 Kilometer im Umfang. Für Columbus lagen China und Europa bloß 4000 Kilometer auseinander, und der tatsächliche Abstand zwischen den Kanaren und Zipangu, dem Land, das wir heute Japan nennen, ist nahezu fünfmal so groß wie von ihm angenommen. Hätte Columbus die Entfernungen richtig eingeschätzt, wäre er womöglich gar nicht losgefahren. Oder er hätte in Madrid trotz ausreichenden Wagemuts das Geld und die Leute für die Expedition nicht zusammenbekommen.

Die Flächen-, Distanz- und Lagefehler auf Behaims Globus werden aus unserer Perspektive, die wir trockenen Fußes im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg um das Gebilde herumspazieren können[7], durch seine abenteuerlichen, für die Zeitgenossen jedoch überaus vielversprechenden Beschriftungen noch hervorgehoben. Diese Beschriftungen zeigen in der für Handelseroberer typischen Mischung aus Neugier, Wissbegier und Profitgier, worum sich alles dreht überall auf der Welt. Beim »konick Mormelli«, dem nackt auf die Kugel gemalten König der Schwarzen, »wechst daß golt, dz der konick von Portogal lest holen«. An anderen Stellen wird vermerkt: »do findt man vil Edelgestains«, »do wachst mancherley Speceri«, »do wachst moscat«. Und ins Land von König Furfur im heutigen Benin kommt, wer dahin geht, wo der Pfeffer wächst.

Die ›Pfeffersäcke‹ von Nürnberg sollten noch zu spüren bekommen, was es bedeutet, beim Wettlauf um die Welt zu langsam zu sein. Als Vasco da Gama 1503 von seiner vierten Indienfahrt zurückkehrte und die Hafenträger die wirklichen Pfeffersäcke tonnenweise aus den Schiffsbäuchen schleppten, verfielen die Handelspreise für Gewürze in Augsburg und Nürnberg. Die deutsche Ausgabe von Vascos Reisebericht wurde gleichwohl in Nürnberg gedruckt.

Vascos erste Fahrt von 1497 bis 1499, auf der er den Seeweg nach Indien um Afrika herum gefunden hatte – die erste Umseglung der Südspitze durch portugiesische Schiffe unter Bartolomeu Diaz lag erst ein gutes Jahrzehnt zurück –, war zu sechzig Prozent mit deutschem und zu vierzig Prozent mit italienischem Geld finanziert gewesen. Aber obwohl weder spanisches noch portugiesisches Risikokapital im Spiel war, begann mit Vascos Expedition die portugiesische Vorherrschaft über den Gewürzhandel zwischen Europa und Indien. Die arabischen Händler, deren Warenwege über Land an die Küste des Mittelmeers führten, und die venezianischen Kaufleute, die den Schiffstransport nach Europa organisierten, verloren in den folgenden Jahren und Jahrzehnten ihre Monopolstellung. Antwerpen wurde zum wichtigsten Umschlagplatz des portugiesischen Pfeffers, auch die Fugger deckten sich nun dort mit dem kostbaren Gewürz ein und leiteten ihrerseits große Mengen des Kupfers aus ihren Bergwerken, das sie bisher nach Venedig geliefert hatten, nach Antwerpen. Erst in den 1530er-Jahren weiteten die Fugger den Kupferhandel über Venedig wieder aus, Antwerpen sank bis Mitte des 16. Jahrhunderts von der gesamteuropäischen Handelszentrale zum westeuropäischen Marktplatz ab.

Was kommerziell als ›Pfeffer‹ gehandelt wurde, ist botanisch nicht unbedingt als solcher zu verstehen. Neben piper nigrum, dem aus Indien stammenden botanisch ›echten‹ Pfeffer, wurde beispielsweise auch Paprika als Pfeffer bezeichnet. Das New Kreutterbuch des Leonhart Fuchs von 1543 zeigt eine Paprikapflanze (capsicum annuum) mit der Beschriftung »Calechutischer Pfeffer«, also Pfeffer aus Kalikut, jener von Vasco da Gama angelaufenen Hafenstadt an der indischen Westküste.

Das Wissen, wo der Pfeffer wächst, und die Frage, wem die Welt gehört, hingen unmittelbar zusammen. Die ›global player‹ der Zeit um 1500 waren Portugal und Spanien. 1493 teilte Papst Alexander VI. in einer Bulle die Welt in Besitz- und Einflussphären zwischen den beiden katholischen Mächten auf. Diese globale Aufteilung musste immer wieder neu verhandelt werden, etwa nachdem im Jahr 1500 eine portugiesische Schwadron in das riesige Gebiet des heutigen Brasilien vorgedrungen war. Es dauerte bis zum Vertrag von Saragossa 1529, bis die Trennlinie die ganze Welt umspannte.[8]

Gewürze, Gold, Silber[9] und Sklaven waren die wichtigsten Handelsartikel in der Urphase der Globalisierung, die zugleich – wenn man es so ausdrücken will – die ›Inkubationsphase‹ der kapitalistischen Akkumulation gewesen ist, die Phase einer schatzräuberischen Anhäufung von Gold und Geld durch List, Betrug und ungezügelte Gewalt.

Wie die Europäer untereinander, mit den Arabern und mit anderen moslemischen Machthabern im Gewürzhandel konkurrierten, so konkurrierten sie mit ihnen auch im Menschenhandel. In der organisierten Ausbeutung der Sklavenarbeit allerdings kam es zu neuen Dimensionen. Die 1500 Europäer, die Columbus bei seiner zweiten Reise als Siedler auf die Insel Hispaniola in der Karibik brachte, nahmen den einheimischen ›Indianern‹ das von ihnen gewonnene Schwemmgold ab und ›rationalisierten‹ die Gewinnung des Goldes durch Sklavenarbeit. Mit diesem Gold, nicht etwa mit Geld aus Spanien, wurden die spanischen Vorstöße von den Inseln aufs Festland und weiter ins Innere des Kontinentes finanziert. Die erste Verschiffung schwarzer Sklaven in die Karibik, die ›Indianer‹ stellten sich als nicht ›robust‹ genug für die Arbeitsbedingungen heraus, erfolgte 1510, ein knappes Jahrzehnt vor der Gründung Panamas, der ersten spanischen Stadt in der Neuen Welt. Die Portugiesen wiederum hatten bereits das ganze 15. Jahrhundert über von Westafrika Sklaven auf die Zuckerplantagen ihrer atlantischen Inseln verschleppt.

Die durch die Erforschung des Himmels und der Sternbilder möglich gewordene Erfahrung des Globus unter gesetzten Segeln, die Eroberung der entdeckten Welten und die Unterwerfung der dort angetroffenen Bevölkerungen waren militärisch und politisch eine Sache der Portugiesen und der Spanier. Doch war viel deutsches Geld im Spiel, und der Nürnberger mit dem Erdapfel blieb nicht der einzige aus deutschen Gegenden, der sich aufmachte, die Welt zu erkunden. Im Jahr 1505 ging Balthasar Springer auf Indienfahrt. Er begann die Reise im damaligen europäischen Handelszentrum Antwerpen (oder Antorf, wie er es nannte), um an der westindischen Küste Pfeffer und auf den Molukken Muskat und Nelken einzuhandeln. Sein Bericht von dieser Reise wurde 1509 gedruckt: Die Merfart un erfarung nuewer Schiffung und Wege zu viln onerkanten Inseln und Kuenigreichen. Springer war im Auftrag der Welser unterwegs, dem Augsburger Handelshaus und ewigen Konkurrenten der Fugger. Die Fugger waren die Hauptfinanciers der Wahl des jungen spanischen Königs Karl im Jahr 1519 zum deutschen König, Voraussetzung für die Würde eines Kaisers des Heiligen Römischen Reiches[10]. Die Welser wurden in den folgenden Jahrzehnten die wichtigsten Konzessionäre des Kaisers bei der Ausbeutung Venezuelas: Geld gegen Land, Kredit gegen Gold, bare Münze in Truhen gegen die Spekulation auf riesige Gewinne in der Zukunft, auf die der Kaiser wegen seiner tagtäglichen Zahlungsverpflichtungen nicht warten konnte. [11]

Die Konquistadoren von Venezuela

Neu-Nürnberg hat zwei Millionen Einwohner, liegt traumhaft an einem karibischen Meerbusen, heißt heute Maracaibo und ist die zweitgrößte Stadt Venezuelas. Als die Stadt im September 1529 von Ambrosius Ehinger im Auftrag der Welser gegründet wurde, kam bei Kämpfen mit Ureinwohnern ein Häuptling mit Namen Maracaibo ums Leben. Ehinger selbst starb knapp vier Jahre später am Gift eines ›Indianerpfeils‹, der seinen Hals getroffen hatte, als es bei einer Expedition ins Landesinnere zu weiteren Scharmützeln mit Ureinwohnern kam. Ehinger war nicht der Einzige, der auf der Suche nach Reichtum, Macht und Glück seinen Hals riskierte. Im Fortunatus von 1509, einem der ersten deutschen Abenteuerromane, erklärt der Held: »Ich byn jung / starck und gesund / ich will gan in frembde land und dienen. Es ist noch vil glüks in diser welt«.

Sein Glück machen hieß Beute machen. Das muss als Hauptantrieb der Handelsabenteurer angesehen werden, so, wie das Beutemachen der Hauptantrieb der Schweizer Söldner[12] war, die aus ihren Tälern in die Heere fremder Herren liefen, von deren Zielen und Interessen sie nichts begriffen und auch nichts begreifen mussten.

Die Größe der Beute richtete sich nach dem Rang der Beutenden, das galt beim Plündern einer von Landsknechten erstürmten Stadt wie bei dem eines ganzen Kontinents durch Kolonisten und deren Financiers in Venedig oder Nürnberg, Lissabon oder Augsburg. Der einfache Auswanderer in Ehingers Tross konnte auf ein paar Hektar Land rechnen, die Welser spekulierten mit Gebieten von der Größe heutiger Staaten. Aber auch sie setzten ihr Leben aufs Spiel, wenn sie das Kontor verließen und den Fuß auf fremden Boden setzten. So wurde im Jahr 1546 Bartholomäus Welser in Venezuela ermordet. Der Sohn des gleichnamigen Firmenpatriarchen befand sich mit dem Reiterhauptmann Philipp von Hutten und einer bereits dezimierten Schar von Gefolgsleuten auf dem Rückmarsch einer ergebnislosen Suche nach dem sagenhaften Goldland El Dorado, als sie nicht etwa von ›Indianern‹, sondern vom Trupp eines spanischen Rivalen überfallen und mit Macheten niedergemetzelt wurden. Zeitgenössische Berichte heben mit deliziösem Entsetzen hervor, dass die Macheten, mit denen man Hutten und Welser die Köpfe abschnitt, stumpf gewesen seien. Der Wahrsager Jörg Faust[13], wie er sich selbst nannte, soll Hutten schon Jahre zuvor das Scheitern des venezolanischen Abenteuers vorhergesagt haben.

Trotz des Fiaskos der Expedition nach El Dorado hat sich alles in allem das venezolanische Abenteuer für die Welser gelohnt. Man nahm den Ureinwohnern den Goldstaub weg, raubte Goldschmuck aus ihren Gräbern, erpresste Goldstücke als Lösegeld; und man brachte deutsche Bergleute mit, um die Minen tiefer zu treiben. Außerdem siedelte man Kolonisten an und verschleppte vier- bis fünftausend schwarze Sklaven dorthin. Klein-Nürnberg allerdings war schon zehn Jahre vor dem Tod des Augsburger Eroberers wegen der Angriffe der Ureinwohner wieder aufgegeben worden. Die deutsche Partnerstadt des heutigen Maracaibo ist weder Augsburg noch Nürnberg, sondern Bremen.

Lantstrassen durch das Romisch reych

Alle Wege führen nach Rom. So ist es auf einer im Jahr 1500 als kolorierter Holzschnitt veröffentlichten Landkarte für Pilger zu sehen: Das ist der Rom-Weg von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet von eyner Stat zu der andern. Die Punktabstände auf dieser von Erhard Etzlaub entworfenen Karte geben die Entfernungen an: eine deutsche Meile, 7400 Meter für jeden Abstand. Die Karte ist gesüdet. Ihr zufolge ging Luther nach ›oben‹ über die Alpen und den halben Stiefel hinauf, als er im November und Dezember 1510 mit einem weiteren Augustinermönch wegen eines Ordenskonfliktes nach Rom marschierte. Seine Reise führte ihn auch über Nürnberg, wo Etzlaub ein Jahr nach den ›Romwegen‹ einen weiteren Kartendruck veröffentlicht hatte: Das sein dy lantstrassen durch das Romisch reych; von einem Kunigreich zw dem andern dy an Tewtsche Land stossen von meilen zu meilen mit puncten verzeichnet. Auch diese Karte ist gesüdet. »Das gros Teutschmer«, die Nordsee, liegt unten rechts, das »Pomerischmer« unten links. Entsprechend sind Polen, »Hungern« und »Osterrig« und darunter das Königreich »Behem« (Böhmen) auf der linken Seite eingezeichnet und »Burgundia« und »Francia« auf der rechten. Auch die Schweiz ist zu sehen, die formal zwar noch zum »Romisch reych« gehörte, aber ihre faktische Selbstständigkeit gegen einen Kriesgzug des Schwäbischen Bundes 1499 verteidigt hatte.

Das »Hailig Reych und Teutsch Nacion« selbst war erst auf dem Reichstag in Frankfurt 1486 in der Landfriedensordnung offiziell auf diese Formel gebracht worden. Es blieb bei der feierlichen Verkündung des Landfriedens[14] durch den von den Kurfürsten zum ›deutschen König‹ gewählten Maximilian, tatsächlich durchgesetzt werden konnte er nicht. Auch der auf dem Reichstag zu Worms 1495 verkündete ›Ewige Landfriede‹ ließ sich nicht verwirklichen. Um die gewalttätigen, halbkriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Rittern, Grafen und Städten wenigstens einzudämmen, wurde das Reichskammergericht eingerichtet, jene auf schriftlichen Verhandlungen beruhende Instanz, deren Entscheidungsfindungen von einer geradezu rechtskünstlerischen Umständlichkeit war. Trotzdem – oder vielleicht deshalb – bestand diese Institution über Jahrhunderte fort, noch Goethe absolvierte an dem seit 1693 in Wetzlar tagenden Gericht sein juristisches Referendariat.

Im Jahr 1508 nahm Maximilian den Titel eines »römischen Kaisers« an: Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Sein Enkel und Nachfolger wiederum, Karl V., verstand sich als Erneuerer der christlichen Universalmonarchie. 1519, im Jahr seiner Wahl durch die deutschen Kurfürsten, schrieb ihm sein Großkanzler Mercurino Gattinara, »da Euch Gott diese ungeheure Gnade verliehen hat, Euch über alle Könige und Fürsten der Christenheit zu erhöhen zu einer Macht, die bisher nur […] Karl der Große besessen hat, so seid Ihr auf dem Wege zur Weltmonarchie, zur Sammlung der Christenheit unter einem Hirten«. Die Territorien Karls umfassten Spanien mit Aragon, die Niederlande, Teile von Süddeutschland, Österreich, Böhmen, Ungarn, Kroatien, die Franche-Comté, Sizilien, Sardinien, die Balearen, die Kanaren, Mailand, Neapel, Genua und Florenz. Von den alten italienischen Stadtstaaten gehörte nur Venedig nicht zu seinem Herrschaftsgebiet.

Der bei seiner Wahl erst neunzehn Jahre alte Karl sah so wenig wie sein erfahrener Kanzler voraus, welch verheerende Folgen die Thesen des Wittenberger Mönchs für die Wiedererrichtung der christlichen Universalmonarchie haben sollten. Mochte wegen der überseeischen Besitzungen in Karls Reich die Sonne nicht untergehen, sein eigener Stern sank, und die Einheit der Christenheit zerbrach unter seinem Kaisertum[15]. Gegen Ende seines Lebens schlich er resigniert aus einer nur scheinbar universellen Macht und setzte sich in einem spanischen Kloster zur Ruhe, die Reichsinsignien mit dem Rosenkranz vertauschend.

Die reformatorische Bewegung war nicht der einzige Grund für das Scheitern einer katholisch gedachten und habsburgisch geführten europäischen Zentralmacht. Auf den Meeren wurde sie von den Portugiesen angefochten, auf dem Kontinent von Frankreich, dieser im Aufbau eines zentralisierten Staates am weitesten fortgeschrittenen europäischen Monarchie. Die Machtkonkurrenz zwischen Karl und Franz I. von Frankreich führte zu vier Kriegen und wurde trotz der Gefangennahme von Franz während der Schlacht von Pavia 1525 nie abschließend entschieden. Frankreich verfügte – und dieses ›Verfügen‹ ist militärisch und ökonomisch wörtlich zu nehmen – in Europa mit etwa 19 Millionen Menschen über die größte Bevölkerung innerhalb eines Staatsgebietes, das Karls Kaiserreich ja nicht einmal war. Paris galt mit heute auf 100000 bis 150000 geschätzten Einwohnern als größte europäische Stadt.

»Beschreibung Teutscher Nation«

Das Reich war in zehn Kreise eingeteilt: Franken, Schwaben, Bayern, Oberrhein, Westfalen, Niedersachsen und des Weiteren seit 1512 unter Einschluss der kurfürstlichen Territorien und der habsburgischen Erblande des Kaisers in Burgund, Österreich, Kurrhein und Obersachsen. Die kulturellen Gepflogenheiten, die familienpolitischen Machtvernetzungen und die ökonomischen Interessenverbindungen waren je nach Kreis verschieden. Auch die Interessen der deutschen Kurfürsten stimmten weder untereinander noch im Verhältnis zu dem von ihnen ›erwählten‹ Kaiser überein. Nicht einmal die Bedrohung durch die osmanischen Reiterarmeen konnte das Auseinanderdriften der katholischen und protestantischen Gebiete verhindern, geschweige denn eine Art nationaler Einigkeit erzwingen. Militärische Gegenwehr kostete Leute und Geld, und beides stellten die Kurfürsten, die an der Konsolidierung ihrer eigenen Territorialherrschaften arbeiteten, dem ohnehin beargwöhnten Habsburger nur ungern zur Verfügung. Das hat sogar Luther, den religionspolitischen Gegner des Kaisers, aufgebracht. In seiner Schrift Vom Kriege wider die Türken, gedruckt 1529 unmittelbar vor Sultan Süleymans Zug nach Wien, forderte er, »daß wir den Türken nicht für zu gering halten und uns so anstellen, wie wir Deutschen zu tun pflegen: Wir kommen daher mit 20 oder 30 Tausend Mann gerüstet; und wenn uns gleich ein Glück beschert würde, daß wir gewinnen, haben wir keinen Nachdruck, setzen uns wiederum nieder und zechen einmal, bis wieder Not wird.« Und nach dem für das Haus Habsburg und das Reich glücklichen Abbruch der Belagerung Wiens empörte er sich in der Heerpredigt wider den Türken: »Und kenne ich meine lieben Deutschen recht, die vollen Säue, so sollen sie wohl, ihrer Weise nach, sich wiederum niedersetzen und mit gutem Mut in aller Sicherheit zechen und gut leben«.

Im Westen befand sich das Heilige Römische Reich im Dauerkonflikt mit dem christlichen Frankreich, dessen Herrscher sich nicht scheute, Bündnisse mit ›dem Türken‹ gegen Kaiser Karl zu schließen. Im Osten lag das riesige Territorium der Jagiellonen-Dynastie, die in Personalunion die Oberhoheit über das Königreich Polen und das Großfürstentum Litauen innehatte. Dieses Gebiet war mehr als doppelt so groß wie Frankreich. Das 1525 aus dem Deutschordensstaat in ein Herzogtum umgewandelte Preußen mit der Hauptstadt Königsberg war ein polnisches Lehen.

Rom lag weit weg für die Menschen im europäischen Osten, dort war die Symbolfigur der politischen Macht nicht der Kaiser, und die Symbolfigur der religiösen Autorität war nicht der Papst in Rom, sondern der orthodoxe Metropolit in Kiew, auch wenn die Litauer in einer Distanzierungsbewegung gegen die polnische Elite begannen, sich am Luthertum zu orientieren.

Zwischen Frankreich im Westen, dem Jagiellonenreich im Osten, den drei skandinavischen Königtümern Dänemark, Norwegen und Schweden im Norden und dem von Franz und Karl umkämpften Oberitalien lag das deutsche Kerngebiet des Reichs mit schätzungsweise zwanzig Millionen Menschen und mit dem Gewimmel aus rund zweieinhalbtausend regionalen und lokalen territorialen Obrigkeiten, aus geistlichen und weltlichen Kurfürstentümern, Herzogtümern, Pfalz- und Markgrafschaften, Reichsstädten, Rittergütern, Erzbistümern, Bistümern und Klosterherrschaften. Die weit überwiegende Mehrzahl der Reichsstädte lag in dem vergleichsweise kleinen Gebiet zwischen Main und Donau, im Westen vom Rhein begrenzt, und mit Regensburg als einer der östlichsten Reichsstädte. Die größten Städte waren Köln, Augsburg und Nürnberg mit jeweils zwischen 40000 und 50000 Einwohnern, nicht zu verwechseln mit der sehr viel geringeren Zahl an Männern mit Bürgerrecht, das an Hausbesitz und Steuerpflicht geknüpft war.

Auf Etzlaubs ›Lantstrassenkarte‹ von 1501 macht die Überfülle der Beschriftungen das Orientieren nahezu unmöglich.[16] Auf einer in Schedels Weltchronik von 1493 veröffentlichten Deutschlandkarte ist das anders. Sie stammt von Hieronymus Münzer und gilt als die erste im Buchdruck publizierte Karte Deutschlands überhaupt. Sie ist genordet, recht hübsch und sehr unbrauchbar. Nach Osten – am rechten Kartenrand steht »Orient« – dehnt sich weitgehend unbeschriftet »Polonia« aus, im Westen beschweren Berghaufen, größer als die Alpen, »Burgundia«, Berlin kommt gar nicht vor (was nicht am Unvermögen des Kartenzeichners lag, sondern an der Bedeutungslosigkeit des bewohnten Flecks im märkischen Sand) und »Menus fl«, der Fluss Main, hat weder Viereck noch Dreieck wie auf unseren Karten, sondern windet sich irgendwie verlegen über das Blatt.

Wie Küstenkonturen eine Herausforderung für Seefahrer und Meereskartografen waren, so waren Flussläufe eine für reisende Kaufleute, Wegbeschreiber und Landkartenzeichner. Noch ein halbes Jahrhundert nach der Deutschlandkarte in der Weltchronik lässt der Datensammler Sebastian Münster in der »Beschreibung Teutscher Nation« seiner Cosmographia die Spree direkt in die Ostsee münden statt in die Havel.

Die schiffbaren Flüsse hatten eine ähnliche Bedeutung wie die großen Handelsstraßen, über die auf Bollerwagen mit zum Teil noch speichenlosen Scheibenrädern die Waren von Messestadt zu Messestadt und von Marktfleck zu Marktfleck geschafft wurden. Eine Tagesleistung von zwanzig Kilometern war beachtlich, eine von dreißig nur selten erreichbar. Dabei mussten sich die Kaufleute im Wortsinn auf ihre Erfahrung verlassen, auf ihr Wegegedächtnis, gestützt durch eigene Aufzeichnungen. Wobei diese Kenntnis der Verkehrslage nicht nur den Verlauf, sondern auch den Zustand der Wege und Straße einbeziehen musste, außerdem zusätzliche Hindernisse, besonders gefährliche Abschnitte, sowie Lage und Zustand von Furten und Brücken.

Zu den wichtigsten Handels- und Verkehrsknotenpunkten um 1500 zählten Köln am Rhein, Augsburg und Nürnberg im Südwesten Deutschlands, Hamburg und Lübeck im Nordwesten, Stettin und Danzig (preußisch unter polnischer Oberhoheit) im Nordosten, außerdem Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder und das mitteldeutsche Leipzig dazwischen. Donau- und Mainregion wurden durch eine Straße von Regensburg über Nürnberg nach Würzburg verknüpft.

Viele deutsche Städte waren stolz, reich und berühmt, viele deutsche Landstriche anmutig und fruchtbar. In der Erläuterung zu Münzers Deutschlandkarte in Schedels Weltchronik heißt es: »Germania ist ein edle gegent vornemlich da sie mit fluessen befeuchtigt wirdt. dann alda ist grosse und selige wolluestigkeit. gemassigter luft. fruchtpere felldug. wunnsame berg. dicke welde und allerlay getrayds uberflussigkeit.«

Woher kam dann bei den Bewohnern und Bewirtschaftern von Germaniens blühenden Landschaften das Gefühl der Bedrängnis, des Ausgeliefertseins und der Abhängigkeit von fremden Mächten? Warum wurden in der lateinisch erschienenen Litanea Germanorum von 1521 reihenweise die Heiligen angerufen, für Deutschland zu beten? »Sancta Agnes, ora pro Germanis. Sancta Lucia, ora pro Germanis. Sancta Cecilia, ora pro Germanis.«

Deutsche Beschwernisse

Luther urteilte in einer seiner Tischreden ganz ähnlich über Deutschland wie Münzer, schickte jedoch, wie es seine Art war, gleich die Kritik hinterher: »Deutschland ist ein sehr gutes Land, hat alles genug, was man haben soll, dies Leben reichlich zu erhalten. Es hat allerlei Früchte, Korn, Wein, Getreide, Salz, Bergwerk usw. und was aus der Erde zu kommen und zu wachsen pflegt; allein mangelt’s an dem, daß wir’s nicht achten noch recht brauchen, wie wir billig sollten, Gott zu Ehren und dem Nächsten zu Nutz«. Vielleicht lag das am Frankfurter Loch? In Luthers Schrift Von Kaufhandlung heißt es: »England sollte wohl weniger Gold haben, wenn Deutschland ihm sein Tuch ließe, und der König von Portugal sollte auch weniger haben, wenn wir ihm seine Gewürze ließen. Rechne du, wieviel Geld während einer Messe zu Frankfurt ohne Not und Ursache aus deutschem Land geführt wird, so wirst du dich wundern, wie es zugehe, daß noch ein Heller in deutschen Landen sei. Frankfurt ist das Silber- und Goldloch, durch das aus deutschem Lande herausfließt, was nur bei uns quillt und wächst, gemünzt oder geschlagen wird.«

Über Frankfurt floss das Geld nach West- und Südeuropa, durch die im Land umhergetragenen Truhen flossen die Ablassgelder nach Rom. Der Handel mit Fegefeuerzeit finanzierte die römische Renaissance und drohte zugleich die Wirtschaft der deutschen Territorien zu ruinieren. Nicht nur die evangelische Sorge ums unverkäufliche Seelenheil stachelte den Protest gegen den Ablasshandel an, sondern auch die landesherrliche Furcht vor einem monetären Ausbluten des eigenen Gebiets.

Aber vielleicht lag Deutschlands Beschwernis nicht nur am europäischen Kaufhandel in Frankfurt und am Ablasshandel für Rom, vielleicht lag sie auch an der germanischen Wildheit. Luther meinte, »dass unser deutsches Volk ein wüstes Volk ist, ja es schier halb Teufel halb Menschen sind«. Man möchte beinahe für die Herrschaft der Türken sein: »Sie trinken nicht Wein, saufen und fressen nicht so, wie wir tun, kleiden sich nicht so leichtfertig und kostbar, bauen nicht so prächtig, prangen auch nicht so, schwören und fluchen nicht so, haben großen, trefflichen Gehorsam, Zucht und Ehre gegenüber ihrem Kaiser und Herrn, und haben ihr Regiment äußerlich so geordnet und im Schwang, wie wirs gerne in deutschen Landen haben wollten.«

Melanchthon hatte bei seiner Wittenberger Antrittsvorlesung 1518 noch gehofft, »dass Deutschland an einigen Stellen wieder aufzublühen beginnt, offensichtlich friedlich und gleichsam zahm zu werden durch die Sittlichkeit und den Gemeinsinn der Menschen, Deutschland, von dem einst, weil durch barbarische Lehren verwildert, ein sonderbarer Hauch des Grausigen und Unkultivierten auszugehen pflegte.« Knapp anderthalb Jahrzehnte später konstatierte Luther: »Es ist khein verachter Nation den die Deutsch. Italia heist uns bestias; Franckreich, Anglia spott unser und alle andere lender.« Den Christlichen Adel deutscher Nation hatte er schon 1520 mit der Nase darauf gestoßen, dass Titel und Tatsachen zwei verschiedene Sachen sein können: »Wir haben des Reiches Namen, aber der Papst hat unser Gut, Ehre, Leib, Leben, Seele und alles, was wir haben.«

Die antirömische Stoßrichtung der Beschwerde hatte Tradition. Seit 1476 kursierte in zahlreichen deutschen Drucken die bereits Ende der 1430er anonym verfasste Schrift Reformatio Sigismundi[17], in der Ideen zur Reichs- und Kirchenreform niedergelegt waren. Der Text war scharf romfeindlich und sprach sich für die Säkularisierung von Kirchengut, die Priesterehe und die Abschaffung der Leibeigenschaft aus. Die Effizienz und Schnelligkeit, mit der die Reformation mancherorts den religionspolitischen Umbau der Gemeinden vorantrieb, hatte damit zu tun, dass diesem Umbau durch die Reformatio ein rechtliches, theologisches und ideologisches Fundament gelegt worden war.

Im Jahr 1510 stellte der Humanist Jakob Wimpfeling im Auftrag Kaiser Maximilians die Beschwerden (›Gravamina‹) der ›Teutschen nacion‹ an den ›stul zu Rom‹ zusammen. Wimpfeling betonte, seit vielen Jahren hätten »die land und lewt Teutscher nacion […] mergklich beschwerung und nachtheil an leib und gut in mancherley weyß emphangen und gelitten«, hätten »auffrur, krig und verwustung der land, […] kranckheit, sterben und vergeen der lewt, […] mißwachs, hagel, tewrung, hunger und mangel an allem […] dulden und leiden« müssen.

Als 1518 auf dem Augsburger Reichstag päpstliche Abgesandte auf finanzielle und militärische Hilfe gegen die Türken und die Eintreibung einer ›Türkensteuer‹ drangen, wiesen die Reichsstände die Forderungen mit Hinweis auf die Gravamina zurück. Die deutschen Beschwerden zeigen, wie stark das deutsche Nationalgefühl aus antirömischem Ressentiment gespeist war. Nicht die Formulierung näher bestimmter gemeinsamer Interessen, die es eigentlich gar nicht gab, sondern die Artikulation diffus bleibender Abwehrgefühle kennzeichnen das, was man die Anfänge eines nationalen Bewusstseins nennen könnte. Luther wurde dabei zur Projektionsfigur, zum »Hercules Germanicus«, der keulenschwingend zwischen das römische Pfaffengewimmel fährt. So zeigte es 1523 ein Holzschnitt von Hans Holbein dem Jüngeren.

Das Selbstverständnis Luthers wurde damit recht gut wiedergegeben. Er sagte gern von sich, er sei für seine Deutschen geboren, und in seiner Hand wurde die Feder wirklich zur Keule. Außerdem konnte er selbst wüst werden wie ein alter Germane, wenn es darum ging, seinen wüsten Deutschen den Kopf zu waschen oder sie gegen wirkliche und eingebildete Bedrängnisse zu verteidigen – nicht gegen Bedrängnisse durch ihre eigenen Herren, sondern durch die des Teufels und seiner ›Sau‹ in Rom.

In diesem Kampf hielt man einander Spiegelbilder vor, die selbst schon gespiegelte Bilder waren. Die rauen, aber aufrechten, sittsamen, treuen, tapferen und gemeinsinnigen Germanen wurden bekanntlich von Tacitus erfunden, einem über die römischen Zustände entsetzten römischen Senator. Er ist nicht von germanischen Kriegern durch den Teutoburger Wald gejagt worden und wohl nie in ›Germania‹ gewesen. Er idealisierte um die erste Jahrhundertwende nach Christus das Waldvolk nördlich der Alpen, damit seine dekadenten Zeitgenossen in diesem Spiegel die eigene Verkommenheit erkannten. Als der Text im Kloster Hersfeld wiederentdeckt und 1455 nach Rom gebracht wurde, war Rom schon wieder dekadent. 1470 wurde ›der Tacitus‹ von einem deutschen Drucker in Venedig publiziert, 1473 auch in Nürnberg. Für Humanisten wie Conrad Celtis, der das Werk 1500 in Wien edierte und kommentierte, wurde es zu einem Spiegel, in den ein von Rom verachtetes und ausgebeutetes Germanien hineinschauen sollte, um als erwachender Riese herauszuschauen. Celtis plante eine Germania illustrata, die über Vorarbeiten jedoch nicht hinauskam. Der Elsässer Jakob Wimpfeling wiederum, Maximilians Beschwerdeführer von 1510, ließ 1505 in Straßburg Epitome rerum germanicarum drucken, ein Blendspiegel diesmal, der gegen Frankreich gerichtet war.

Die deutschen Beschwernisse flossen auch in die Wahlkapitulation ein, die Karl V. zur Unterzeichnung vorgelegt wurde. Die Kurfürsten waren bereit, gegen das Geld aus den Truhen der Fugger ihre Stimmen abzugeben, nicht aber ihre Macht. In dem vom sächsischen Kurfürsten Friedrich »dem Weisen« entworfenen Dokument versicherte Karl: »Und in allweg sollen und wellen wir die Teutsch nation, das heilig Römisch reiche und die churfursten […] und ander fursten, grafen, herren und steende bei iren […] wirden, rechten und gerechtigkaiten, macht und gewalt, jeden nach seinem stand und wesen, beleiben lassen on unser […] verhindernus.« Da Macht verwaltet werden muss, und da es zum Verwalten einer Sprache bedarf, musste der nicht Deutsch sprechende Habsburger außerdem zusichern, »in schriften und handlungen des reichs kain ander zunge oder sprach gebrauchen zu lassen, wann die Teutsch oder Lateinisch zung«.

Noch gehörten für die Mächtigen und Gebildeten im Reich das Deutsche und das Lateinische zusammen. Als Ulrich von Hutten im Jahr nach Karls Zungenbekenntnis in einem seiner Pamphlete das Publikum ermahnte, »erinnert euch, daß ihr Deutsche seid«, tat er das auf Latein. Nicht lange darauf folgte die gegen den Papst gerichtete Clag und Vormanung, Huttens erste deutsche Publikation. Und jetzt bricht es aus ihm heraus: »Latein ich vor geschriben hab, / das was eim yeden nit bekandt. / Yetzt schrey ich an das vatterlandt, / teutsch nation in irer sprach, / zu bringen dißen dingen rach.«

Die deutsche Sprache

Schon im Paradies wurde Deutsch gesprochen. Jedenfalls behauptet das eine anonyme Colmarer Handschrift. Hätte der lateinisch denkende und dichtende Humanist Celtis dieses Manuskript gekannt, wäre wohl cäsarischer Zorn in ihm aufgestiegen. Für ihn war Deutsch eine Barbarensprache, ein »barbarus sermo«. Der bayerische Humanist Johannes Turmair wiederum, genannt Aventinus, fand bei Tacitus den Germanengott Tuisto erwähnt, den er auf Turmairisch als Tuitsch bezeichnete und genealogisch auf einen der Söhne Noahs zurückführte. Dem Humanisten war es wichtig, seine Landsleute nicht einfach aus germanischen Eichenwäldern hervorbrechen zu lassen, sondern sie schöpfungshistorisch zu etablieren in der Stammvaterschaft des Mannes mit der Arche, die Luther übrigens einfach nur »Kasten« nannte. So liest sich die Bibel, wenn der HERR auf Lutherdeutsch mit Noah spricht: »Mache dir einen Kasten von tennen Holtz und mache Kammern drinnen und verpiche sie mit Bech inwendig und auswendig.«

Mochten Adam, Eva (»Heua« bei Luther), Noah und ihr Schöpfer Deutsch gesprochen haben oder nicht, die Priester an den Altären, die Gelehrten auf den Kathedern und die Studenten am Biertisch sprachen Latein. Bei den organisierten studentischen Besäufnissen hatte man lateinisch zu lallen. Wer seine Zunge nicht im Zaum hielt und ins Deutsche zurücktaumelte, bekam den Fliegenwedel in die Hand gedrückt: Wenn »einer ein deutsches wort redte oder auff eine Frage Ja antwortet, so muste er die Fliegen abtreiben«.

Die Gelehrten hielten ihre Vorlesungen und führten ihre Disputationen auf Latein, schrieben ihre Bücher und ihre Briefe auf Latein. Die Priester murmelten bis zur Reformation ihre Messen lateinisch, segneten lateinisch, tauften lateinisch und sprachen auf Lateinisch von den Sünden los: »ego te absolvo«. Selbst die Teutsch Grammatick oder Sprach-Kunst von Laurentius Albertus war trotz ihres Titels in Latein verfasst. Sie erschien 1573 als eine der ersten gedruckten deutschen Grammatiken. Eines der ersten deutschen Wörterbücher war 1561 erschienen: Die Teutsch Sprach. Alle Wörter, Namen und Arten zu reden in hochdeutscher Sprach, dem ABC nach ordentlich gestellt– dann folgt der Titelzusatz und mit gutem Latein ganz fleißig vertolmetscht. Ein renitentes Genie wie Paracelsus allerdings verbreitete seine Wahrheiten ›auff Teutsch‹. Er hielt in Basel medizinische Vorlesungen in der Muttersprache und verfasste etliche seiner Schriften auf Deutsch, etwa Die große Wundarzney von 1536[18].

Wie fern dem Volk die Priester- und Gelehrten-Sprache war und wie unbeirrt es sich sprachliche Symbole den eigenen Bedürfnissen anverwandelte, beweist die Inschrift, die bis heute in katholischen Gegenden am Dreikönigstag von verkleidet umherziehenden Kindern, den Sternsingern, mit Kreide über die Haustüren gemalt wird: C + M + B, umrahmt von der zweigeteilten jeweiligen Jahreszahl. Die drei Buchstaben, in Lateineraugen zu lesen als Abkürzungen für »Christus Mansionem Benedicat« (»Christus segne dieses Haus«), werden von den Laien im unerschütterlichen Bedürfnis nach Konkretion und Personalisierung auf die Heiligen Drei Könige bezogen: Caspar und Melchior und Balthasar.

Luther hat diesen sprachlichen Bedürfnissen des Volkes im Wortsinn ent-sprochen und von 1525 an fast ausschließlich auf Deutsch geschrieben. Er ging von der Volkssprache aus, um sprachlich auf das Volk zugehen zu können. Die berühmte Stelle über das Volksmaul findet sich im Sendbrief vom Dolmetschen: »Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man deutsch reden solle, […] sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet.« Beispielsweise rechtfertigte er die Ablehnung der Formel »Maria, voll der Gnaden« beim »Ave Maria«, dem Gruß des Verkündigungsengels aus dem Lukasevangelium, damit, die schwangere Muttergottes sei schließlich kein Fass Bier: »Wo redet der deutsche Mann also: ›Du bist voll ›Gnaden‹? […] Er muss denken an ein Fass voll Bier oder Beutel voll Geldes, darumb hab ichs verdeutscht: ›Du holdselige‹ […]. Aber hie wollen die Papisten toll werden über mich, daß ich den Englischen Gruß verderbet habe.«

Luthers Sprache, heute als Frühneuhochdeutsch bezeichnet, hat trotz der von ihm herausgestellten Orientierung an der Redeweise des ›gemeinen Mannes‹ mehr mit dem Schriftdeutsch in den Kanzleien zu tun als mit dem Volksmaul auf den Marktplätzen. Die Meißener Kanzleisprache hatte sich seit dem späten 13. Jahrhundert herausgebildet, lag seit 1490 den Reichstagsbeschlüssen zugrunde und normierte auch die Verwaltungssprachen in Prag und Wien. Luther verleugnete den Rückgriff auf diese Schriftsprache nicht. Er wollte verstanden, und zwar überall verstanden werden: »Ich habe eine allgemein verständliche Sprache und keine besondere; daher kann man mich in Nieder- und Oberdeutschland verstehen. Ich rede nach der sächsischen Kanzlei, der alle deutschen Fürsten folgen«.

Luther strebte nach dieser ›Allgemeinverständlichkeit‹ zur Verbreitung seiner Botschaft in sämtlichen deutschen Gegenden mit Selbstbewusstsein, Energie und Ausdauer. Nicht nur metaphorisch lässt sich sagen, dass er und seine Mitarbeiter jenes Deutsch erfunden haben, das unserer heutigen Sprache zugrunde liegt. Seine Bibelübersetzung konnte deshalb sprachnormierende Kraft entfalten, weil regionale und dialektale Wendungen im Interesse überregionaler Verständlichkeit vermieden wurden. Der ›gemeine Mann‹, der sich in jedem Kirchspiel, auf jedem Marktplatz anders ausdrückte und dessen Äußerungen immer lokal gefärbt waren, kann zwar als Adressat, aber eben gerade nicht als Normgeber für Luthers Spracharbeit gelten.

Wie Luther dem Dialekt auswich, so vermied er das, was man als ›Soziolekt‹ bezeichnen könnte. Ausdrücke der Militär- und der Hofsprache waren für ihn wegen ihrer exklusiven Verständlichkeit ebenso unbrauchbar wie Berufsjargons und jede Art von Spezialistenvokabular.