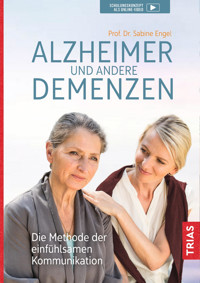

29,99 €

Mehr erfahren.

Damit der Faden nicht abreißt: Einfühlsame Kommunikation

Sie betreuen einen Menschen, der an Alzheimer oder einer anderen Demenz erkrankt ist und erleben, wie sehr sich dieser Mensch verändert. Der Ihnen vertraute, geliebte Mensch wird ein anderer – und Sie benötigen Ihre ganze Kraft und Geduld.

Das Konzept der einfühlsamen Kommunikation zeigt einfache Wege, die Ihnen und Ihrem Angehörigen einen verständnisvollen Austausch möglich machen:

- Die Sicht des Erkrankten verstehen

- Klassische "Stolpersteine" im Gespräch erkennen und umgehen

- Fähigkeiten und Erinnerungen optimal stärken

- Online-Videos mit bewährtem Schulungskonzept: Lernen Sie, in einfachen Worten und Gesten zu sprechen, ein harmonisches Miteinander zu schaffen und typische Konflikte zu lösen.

Hier geht es auch um Sie: Erfahren Sie, wie Sie sich trotz der Belastung durch die Pflege Lebensfreude und Ausgeglichenheit erhalten und wie Sie neue Kraft tanken können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Alzheimer und andere Demenzen

Die Methode der einfühlsamen Kommunikation

Prof. Dr. Sabine Engel

3. überarbeitete Auflage 2021

25 Abbildungen

Liebe Leserin, lieber Leser,

im Laufe meiner fast 20-jährigen Beratungstätigkeit habe ich diese Erfahrung gemacht: Angehörige, die einen Menschen mit Demenz betreuen, sind oft verunsichert und ratlos, weil sich der erkrankte Mensch zunehmend verändert. Angehörige geraten darüber manchmal bis an den Rand ihrer Nervenkraft. Und das ist sehr verständlich, denn der erkrankte Mensch wird nicht nur vergesslicher, sondern verliert seine Fähigkeit, selbstständig Tätigkeiten auszuüben, für sich zu sorgen und Beziehungen zu pflegen. Er wird immer hilfloser, was nicht nur für ihn selbst eine kritische Lebenserfahrung darstellt, sondern auch für die Angehörigen.

Angehörige brauchen bei der Bewältigung dieser oft sehr belastenden Aufgabe Unterstützung. Eine zentrale Rolle spielen hierbei verlässliche und verständliche Informationen: über »Demenz«, Untersuchungsmethoden und Behandlungsmöglichkeiten, über das subjektive Erleben der erkrankten Menschen und über Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Daneben benötigen sie aber auch ganz konkrete Hilfestellungen, wie sie lernen können, einfühlsam mit dem erkrankten Menschen zu kommunizieren, ihn in seinem Selbsterleben zu stärken, dafür zu sorgen, dass er so selbstbestimmt wie möglich am gemeinsamen Leben teilhaben kann, Konfliktsituationen mit ihm zu entschärfen und sich auf Krisensituationen vorzubereiten. Und schließlich erleben sie psychische Stabilisierung und Stärkung, wenn sie sich daran erinnern, wie sie ihr eigenes Wohlbefinden verbessern können.

Alle diese Inhalte werden im vorliegenden Buch, das zugleich Begleitmaterial des von mir entwickelten Angehörigenkurses »EduKation demenz« darstellt, verständlich und aus Sicht der Angehörigen behandelt.

Immer wieder bin ich bin dankbar für den Austausch mit all den Angehörigen, den Menschen mit Demenz und den engagierten Fachkräften, denen ich im Rahmen meiner Beratungsarbeit, in Train-The-Trainer-Seminaren und Fortbildungen begegne. Ihnen allen wünsche ich alles Gute!

Buckenhof, im November 2020Sabine Engel

Inhaltsverzeichnis

Titelei

Liebe Leserin, lieber Leser,

Demenz und Menschen mit Demenz verstehen

Was ist Demenz und wie entsteht sie?

Primäre und sekundäre Demenz-Formen

Was bedeutet neurodegenerative Demenz?

Am häufigsten ist eine Alzheimer-Erkrankung die Ursache

Demenz aufgrund einer Lewy-Körperchen-Erkrankung

Demenz aufgrund einer Erkrankung des Stirnhirns, die auch den Schläfenlappen mitbetreffen kann (frontotemporale Demenz)

Was bedeutet vaskuläre Demenz?

Mischformen

Wie wird eine Demenz diagnostiziert?

Anwendung von psychometrischen Tests

Allgemeinmedizinische Untersuchungen

Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems

Der Blick ins Gehirn: bildgebende Verfahren

Computertomografie (CT)

Magnetresonanztomografie (MRT)

Funktionelle bildgebende Verfahren (SPECT und PET)

Untersuchung des Gehirnwassers: Liquordiagnostik

Elektroenzephalografie (EEG)

Welche Behandlungen gibt es?

Antidementiva: den Krankheitsverlauf verlangsamen

Acetylcholinesterase-Hemmer

Memantin schützt Zellen

Nootropika

Welche Medikamente lindern depressive Symptome?

Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)

Herausforderndes Verhalten: Medikamente nur als letztes Mittel der Wahl

Nicht medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten

Wie eine Demenz verläuft

Einteilung der Demenzstadien

Wie lange kann man mit einer Demenz leben?

Demenz ist die Folge einer lebensbegrenzenden Erkrankung

Störungen der geistigen Fähigkeiten

Gedächtnisstörungen

Immer die gleichen Fragen und Geschichten

Absprachen werden vergessen

Gemeinsame Erlebnisse sind gelöscht

Agnosie: nicht Erkennen von Dingen oder Menschen

Wie erkennt man einen Apfel?

Augen und Ohren sind okay, aber …

Orientierungsstörungen

Wo ist mein Zuhause?

Halt geben und orientieren

Sprachstörungen

Wortfindungsstörungen

Benennstörungen

Verstehensprobleme

Wenn Denk- und Urteilsprozesse beeinträchtigt sind

»Was soll ich anziehen?«

Spontanität ist schwierig

Die Aufmerksamkeit lässt nach

Störreize machen unaufmerksam

Auch Kleinigkeiten lenken ab

Das Gehirn arbeitet langsamer

Schnelles Einschätzen gelingt nicht mehr

Gangunsicherheiten treten auf

Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab

Radio- und Fernsehbeiträge werden nicht mehr verstanden

Lese-, Schreib- und Rechenstörungen

Betreuungsbedarf ist erhöht

Psychische Veränderungen sind möglich

Depressive Störungen und Angststörungen

Ängstlichkeit nimmt zu

Nervosität und Agitiertheit

Illusionäre Verkennung, Halluzinationen und Wahn

Die Krankheitszeichen unterscheiden

Wahn drückt meist tiefe Angst aus

Bei Wahn helfen keine »Gegenbeweise«

Familienmitglieder werden fremd

Die Persönlichkeit verändert sich

Was löst diese Veränderungen aus?

Persönlichkeitsveränderungen sind sehr belastend

Es ist keine Absicht!

Was bedeutet »Enthemmtsein«?

Oft verstärken sich alte Persönlichkeitszüge

»Rechthaberei« und fehlende Krankheitseinsicht

Psychische Ursachen

Rechthaberei als Selbstschutz

Schwäche zugeben ist ein Zeichen von Stärke

Uneinsichtigkeit ist »gesunde Verdrängung«

Wie kann man auf sozialen Rückzug reagieren?

Fähigkeiten unterstützen

Viele Menschen mit Demenz sind antriebslos

Tagesmüdigkeit und Schläfrigkeit

Viele Menschen mit Demenz machen die Nacht zum Tage

Melatonin reguliert den Schlaf-Wach-Rhythmus

Fragen Sie ruhig den Arzt nach Medikamenten

Mögliche körperliche Symptome

Viele Menschen mit Demenz nehmen ab

Inkontinenz

Die Verständigung wird schwieriger

Die Beziehung ist aus dem Gleichgewicht geraten

Als Angehörige muss ich mich anpassen

Trauer zulassen

Sprachstörungen

Erkennens- und Wortfindungsprobleme unterscheiden

Warum treten Sprachstörungen auf?

Bei Demenz kommt es zu Störungen des Wortspeichers

Wann treten Missverständnisse auf?

Die Person versteht lange Sätze nicht mehr

Unvollständige Sätze sind problematisch

Fehlende Satzaussage

Verwirrende Pronomen

Warum Betroffene häufig von früher erzählen

Nur die Vergangenheit ist noch »präsent«

Nachlassende Aufmerksamkeit

Die Urteilskraft lässt nach

Auswirkungen der fehlenden Krankheitseinsicht

Argumentieren bringt nichts

Er versteht keinen Spaß mehr

Regeln, die die Verständigung erleichtern

Den Austausch anregen

Die Stärken hervorheben und Fehler übergehen

Keine Kränkungen!

Nicht vorschnell helfen!

Für ruhige Umgebung sorgen

Im Blickfeld bleiben

Den Faden wieder aufnehmen

Von vorn ansprechen

In kurzen Sätzen sprechen

An Brille und Hörgerät denken

Auf Pronomen verzichten

Namen wiederholen!

Nicht plötzlich das Thema wechseln

Themen behutsam wechseln

Aussprechen, was gemeint ist

Bildhafte Ausdrücke vermeiden

Schlüsselwort ans Satzende stellen

Gestik und Mimik richtig einsetzen

Selbsterleben des Menschen mit Demenz

Subjektive Wahrnehmung der Demenz

Unterschiedliche Aspekte der »Krankheitseinsicht«

Die intellektuelle Komponente

Die emotionale Komponente

Krankheitseinsicht kann schwanken

Selbst- und Fremdwahrnehmung

Krankheitseinsichten sind unterschiedlich

Heute wenig, morgen viel Krankheitseinsicht

Wie bewältigen Menschen mit Demenz das Erleben ihrer Krankheit?

Verschiedene Strategien

Angehörige sind zwiegespalten

Was das für Angehörige bedeutet

Welche Maßnahmen sind gut?

Welcher Umgang ist richtig?

Akzeptanz und Kommunikation

Welche Bedürfnisse stehen hinter den Äußerungen?

Einfühlsame Kommunikation

Die Bedürfnisse der erkrankten Person

Die Bedürfnisse erkennen lernen

Strategie 1: Bedürfnisse erkennen durch »Analogieschluss«

Strategie 2: Bedürfnisse erkennen mit der »ABC-Methode«

Aussagen der erkrankten Person nicht immer wörtlich nehmen!

Die Gründe liegen oft in der Vergangenheit

Die Beziehung verändert sich

»Ich bin o.k.« – »Du bist o.k.«

Die erkrankte Person schämt sich für ihren geistigen Abbau

Sie will ihre Beeinträchtigung verbergen

Die Ansichten stimmen nicht mehr überein

Manche Angehörige unterstellen Absicht

Belastende Gefühle plagen Angehörige

Demenz erschwert das Einfühlungsvermögen

Hinter Wut steht oft ein tiefes Bedürfnis

Eine gute Beziehung ist dennoch möglich

Akzeptanz ist der Schlüssel zu einer besseren Beziehung

Meine Gefühle sind berechtigt

Eigene Gefühle zurücknehmen können

Kleine Entspannungsübungen helfen

Einfühlsam kommunizieren – wie geht das?

Ein bedürfnisorientierter »aufwertender« Umgang

Verständnis, Beistand, Begleitung

Anerkennung und Bestätigung

Was Angehörige vermeiden sollten

Vermeiden Sie Fragen nach dem Warum

Ignorieren Sie vermeintliche Kritik

Vermeiden Sie Konflikte vorausschauend

Vorwürfe helfen nicht!

Mehrere Lösungen sind denkbar

Die Identität erhalten

Die Identität des Menschen

Was ist das Selbstbild eigentlich?

Lernfähige Menschen passen ihr Selbstbild an

Menschen mit Demenz können ihr Selbstbild nicht korrigieren

Wenn die Voraussetzungen fehlen

Das Selbstbild beruht auf intaktem Gedächtnis

Wenn neue Erfahrungen nicht im Gedächtnis bleiben

Wenn auch die Erinnerungen an früher verloren gehen

Das Identitätserleben bei Demenz stärken

Eine konstante Bezugsperson vermittelt Sicherheit

Strukturieren Sie den Tagesablauf der erkrankten Person

Ausdrucksmöglichkeiten: Kunst- und Musiktherapie

Lebensrückblick

Sich mit der Krankheit auseinandersetzen

Angst vor der Zukunft

Erinnerungstherapie

Erinnern als Therapie

Gemeinsam ein Tagebuch führen

Gespräche über früher

Ein Erinnerungsalbum anlegen

Welche Themen sind geeignet?

Musik aus früheren Zeiten

Musik kann zu Tanz und Bewegung animieren

Beschäftigung und Entspannung

Wie funktioniert aktivierende Fürsorge?

In alltägliche Aufgaben einbinden

Gedächtnisaktivierung

Gymnastik, Bewegung und Geselligkeit

Entspannung und Spiele

Verschiedene Methoden entspannen

Tagesstrukturierung und -planung

Der morgendliche Tagesplan

Was tun bei Antriebslosigkeit?

Der äußere Anstoß fehlt

Vorschläge machen

Das richtige Maß finden

(Gefährliche) Tätigkeiten verhindern

Ablenken ist eine Möglichkeit

Andere Gründe finden

Gemeinsame Erledigungen

Sind Notlügen erlaubt?

Ethische Bedenken

Sorgen Sie gut für sich selbst!

Sich alleingelassen fühlen

Alleingelassen von der Person mit Demenz

Alleingelassen von Freunden, Bekannten und Familie

Sich belastet fühlen

Belastet durch neue Aufgaben

Belastet durch fehlende Freiräume

Belastet durch herausforderndes Verhalten

Trauern

Schuld empfinden

Schuldgefühl aufgrund von Hilflosigkeit und Ohnmacht

Unerreichbare Idealvorstellungen

Sich hin und her gerissen fühlen

Selbstklärung – ein Schritt aus der Krise

Die eigenen Bedürfnisse erkennen

Ständige Überforderung macht krank

Alkohol und Tabletten sind keine Lösung

Wenn Impulse sich kaum mehr kontrollieren lassen

Burnout – alle Kräfte sind verbraucht

Freie Zeit für sich selbst einplanen

Wenn Grundbedürfnisse zu kurz kommen

Körperliche Grundbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung

Die eigenen Bedürfnisse befriedigen

Ernähren Sie sich gesund

Für erholsamen Schlaf sorgen

Schwaches Licht anlassen

Medikamente für die erkrankte Person

Eigene seelische Anspannung

Entspannung finden

Regelmäßige Bewegung

Demenz ist immer noch oft tabu

Lassen Sie sich helfen

Konkreten Hilfsbedarf formulieren

Kontakte pflegen

Selbsthilfegruppen besuchen

Selbstachtung bewahren

Sich Selbstkritik »abgewöhnen«

Sich »Fehler« verzeihen

Sich Hilfe holen und Freiräume schaffen

Einen Besuchsdienst engagieren

Es ist kurzsichtig, Hilfe abzulehnen

Hilfe anzunehmen beweist Stärke

Notieren Sie, was Sie für sich gemacht haben

Wo finden Angehörige Hilfe?

Welche Hilfen bieten Beratungsstellen?

Einstufung in Pflegegrade

Unterstützung organisieren

Eine geeignete Unterbringung finden

Beratung, Gespräche und Selbsthilfegruppen

Vorsorgende Maßnahmen

Vorsorgevollmacht

Betreuungsverfügung

Patientenverfügung

Klären Sie die rechtliche Seite möglichst frühzeitig

Service

Zitierte Literatur

Adressen, die weiterhelfen

Autorenvorstellung

Sachverzeichnis

Impressum

Demenz und Menschen mit Demenz verstehen

Welche Formen der Demenz gibt es? Welche Ursachen sind bekannt? Wie wird die Diagnose gestellt? Welche Behandlung ist möglich?

Was ist Demenz und wie entsteht sie?

Demenz ist nicht gleich Demenz. Es gibt mehr als 70 unterschiedliche Demenzformen. Die meisten entstehen durch Erkrankungen des Gehirns.

Der Begriff »Demenz« setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern »de« (weg) und »mens« (Geist) zusammen. Ein Mensch mit einer Demenz leidet also unter einer Gehirnerkrankung, in deren Verlauf seine geistigen Fähigkeiten allmählich verschwinden. Doch eine Demenz beeinträchtigt nicht nur den Bereich der geistigen Leistungsfähigkeit, sondern alle Bereiche, die das Menschsein ausmachen.

Definition. In ihrer »Klassifikationen der Erkrankungen« (ICD) definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) »Demenz« so: Eine Person leidet an einer Demenz, wenn es bei ihr aufgrund anhaltender oder sogar zunehmender Störungen ihrer Hirnfunktionen zu stärker werdenden Beeinträchtigungen vieler ihrer geistigen Fähigkeiten kommt, insbesondere zu:

Gedächtnisstörungen, d. h., es zeigen sich einerseits Beeinträchtigungen ihrer Fähigkeit, sich Neues zu merken, und andererseits vergisst sie Dinge, die sie schon wusste.

Einbußen können sich auch im Bereich ihrer Sprachfähigkeit bemerkbar machen, d. h., sie kann Schwierigkeiten haben, Objekte und Dinge zu benennen, und Probleme beim Verstehen von gesprochener oder geschriebener Sprache haben.

Auch beim Ausführen von Handlungen (z. B. beim Zähneputzen oder beim Anziehen) können sich Beeinträchtigungen zeigen.

Probleme können sich auch beim Erkennen von Objekten zeigen, d. h., sie kann ihr eigentlich bekannte Gegenstände nicht erkennen (z. B. das Essbesteck, das vor ihr auf dem Tisch liegt).

Sie hat möglicherweise Orientierungsprobleme (sie findet vielleicht den Weg nach Hause nicht mehr) und ihre Urteilsfähigkeit und das logische Denken sind beeinträchtigt. Auch hinsichtlich ihres Verhaltens in Kontakt mit anderen Menschen können sich Veränderungen zeigen.

Alle auftretenden Störungen verschlechtern sich schon seit einem Zeitraum von mindestens 6 Monaten und sind bereits so stark, dass sie die Alltagsaktivitäten des Betroffenen beeinträchtigen.

Während Sprachstörungen, Probleme beim Ausführen von Handlungen und Beeinträchtigungen des Objekterkennens meist erst im späteren Krankheitsverlauf auftreten, machen sich bei den meisten Menschen mit Demenz Gedächtnisstörungen schon in sehr frühen Krankheitsphasen deutlich bemerkbar: Sie können sich z. B. nicht mehr an kürzlich geführte Gespräche erinnern, vergessen Verabredungen, wissen bald nicht mehr, wo sie im Urlaub waren, und verlegen häufig Dinge.

Primäre und sekundäre Demenz-Formen

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen primären und sekundären Formen der Demenz. Der Begriff »sekundär« meint, dass das Gehirn selbst ursprünglich gar nicht erkrankt ist. Es ist nur als Folge einer anderen Erkrankung oder der Beeinträchtigung einer anderen Körperfunktion nicht mehr voll funktionstüchtig. Das Gehirn reagiert somit »nur« auf ein anderes körperliches Problem. Eine sekundäre Demenz kann etwa durch chronische Vergiftungszustände (z. B. durch Medikamente), Stoffwechselstörungen (z. B. Schilddrüsenunterfunktion), Organversagen (z. B. Niereninsuffizienz) oder Mangelzustände (z. B. Austrocknung des Körpers) verursacht werden.

Häufig ist die der sekundären Demenz zugrundeliegende Erkrankung behandelbar – in diesen Fällen können auch die demenziellen Auswirkungen oft verbessert, manchmal sogar geheilt, zumindest aber stabilisiert werden. Man spricht daher davon, dass sich sekundäre Demenzen zumindest potenziell, d. h. im günstigsten Fall, wieder weitgehend zurückbilden.

Bei primären Demenzformen ist das Gehirn primär, also »direkt« erkrankt, und diese hirnorganischen Erkrankungen sind nicht heilbar. Man bezeichnet die primären Demenzformen daher auch als progredient, was so viel heißt wie fortschreitend. Diese primären Demenzformen untergliedern sich in zwei große Hauptgruppen:

neurodegenerative Demenzerkrankungen

vaskuläre Demenzerkrankungen

Diese sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

Was bedeutet neurodegenerative Demenz?

Der Begriff »neurodegenerativ« setzt sich aus dem Begriff »Neuron« (Nervenzelle) und dem Begriff »Degeneration« (Rückbildung) zusammen. Das menschliche Gehirn besteht aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen. Bei dieser Form der Demenz beginnen im mittleren bis späteren Lebensalter Nervenzellen im Gehirn abzusterben.

Die Ursache des Zellsterbens liegt dabei in der Bildung schwer löslicher Eiweißablagerungen zwischen den Nervenzellen des Gehirns und unterschiedlich zusammengesetzter Einschlüsse innerhalb dieser Zellen. Diese Ablagerungen und Einschlüsse führen dazu, dass die Kontaktstellen zwischen den Gehirnzellen, die sogenannten Synapsen, funktionsuntauglich und schließlich zerstört werden. In Folge sterben schließlich die Gehirnzellen selbst ab. Wenn 10 % aller Nervenzellenkontaktstellen im Gehirn zerstört sind, treten die ersten wahrnehmbaren Krankheitszeichen, meistens zuerst Vergesslichkeit, auf.

Am häufigsten ist eine Alzheimer-Erkrankung die Ursache

Die Demenz vom »Alzheimer-Typ« ist die häufigste Unterform der neurodegenerativen Demenzen. Der Psychiater Alois Alzheimer erkannte Anfang des 20. Jhs. bei einer Patientin als Demenzursache eine bestimmte Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen absterben aufgrund von flächigen Eiweißablagerungen zwischen diesen Zellen (sogenannte »Amyloid-Plaques«) und fadenförmigen Eiweißablagerungen innerhalb der Zellen (sogenannte »Neurofibrillenbündel«). Diese Krankheit wird heute als Alzheimer-Krankheit bezeichnet. Bei mehr als zwei Drittel aller Menschen mit Demenz ist sie Ursache der Demenz – entweder ausschließlich oder in Kombination mit einer weiteren Erkrankung des Gehirns.

Hippocampus. Von der Krankheit betroffen sind zunächst nur bestimmte Gebiete des Gehirns, z. B. die beiden Hippocampi (»Seepferdchen«), die wegen ihrer Form so genannt werden und die tief im Inneren des Gehirns jeweils an den Innenseiten der beiden Gehirnhälften liegen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei Gedächtnisprozessen.

Die verschiedenen Demenzformen und ihre statistischen Häufigkeiten.

Großhirnrinde. Daneben sind auch Gebiete der Großhirnrinde sehr früh betroffen. Diese nur wenige Millimeter dicke äußerste Schicht des Gehirns ist wesentlich an der Durchführung höherer geistiger Aufgaben beteiligt, also Sprache, Denken, Orientierung, Urteilen, Gedächtnis, Rechnen und Schreiben etc. Deshalb kommt es bei Menschen, die an einer Demenz vom Alzheimer-Typ leiden, schon in sehr frühen Stadien zu Orientierungsproblemen, Sprachstörungen und Vergesslichkeit.

Demenz aufgrund einer Lewy-Körperchen-Erkrankung

Neben der Demenz vom Alzheimer-Typ gibt es eine Reihe weiterer neurodegenerativer Demenzformen. Sie werden ebenfalls durch Gehirnerkrankungen verursacht. Bei diesen bilden sich andere Eiweißablagerungen in teilweise unterschiedlichen Gehirnregionen. Daher zeigen sich diese Demenzformen auch durch verschiedenartige Störungsbilder.

So kommt es bei einer Demenz aufgrund einer Lewy-Körperchen-Erkrankung (Lewy-Body-Demenz) abgesehen von den Gedächtnis-, Orientierungs- und Sprachstörungen auch zu starken Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen. Oft zeigen Betroffene parkinsonähnliche Symptome (d. h. Gang- und Gleichgewichtsstörungen, Sturzneigung, Steifheit bei körperlichen Bewegungen, Zittern) und erleben optische Halluzinationen. Viele zeigen im Schlaf motorische Aktivitäten, weil sie Trauminhalte körperlich ausagieren (z. B. bewegen Betroffene ihre Beine, wenn sie träumen zu laufen).

Demenz aufgrund einer Erkrankung des Stirnhirns, die auch den Schläfenlappen mitbetreffen kann (frontotemporale Demenz)

Bei diesen neurodegenerativen Demenzformen, bei welchen vordere Gehirnregionen besonders betroffen sind, kommt es meist zu sehr starken Persönlichkeits- und Wesensveränderungen, oft begleitet von starken Beeinträchtigungen der Sprachfähigkeit.

Wie kommunizieren Gehirnzellen?

Das Gehirn besteht aus einem Netzwerk von Zellen, deren Verschaltung schon vor der Geburt beginnt: Sie bilden Fortsätze und verbinden sich so zu einem Geflecht. An den Kontaktstellen berühren sie sich nicht – es bleibt ein Spalt.

Diese Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen wird Synapse genannt. Läuft ein Reiz – in Form eines elektrischen Signals – entlang eines Nervenfortsatzes bis hin zu dessen Ende, kann er den kleinen Spalt zwischen den beiden Nervenzellen nicht einfach überspringen. Eine Überbrückung muss geschaffen werden. Dies geschieht durch Botenstoffe, die in kleinen Bläschen am Ende des Nervenzellfortsatzes (der als »Dendrit« bezeichnet wird) gespeichert sind. Werden die Bläschen durch einen ankommenden Reiz angeregt, schütten sie den Botenstoff in den Spalt – also die Synapse – aus. Der Botenstoff heftet sich an Kontaktstellen der nächsten Zelle, den sogenannten Rezeptoren, an, woraufhin diese den Reiz an die Zelle weiterleiten.

Der Botenstoff wird, nachdem er seine Funktion der Reizübertragung erfüllt hat, in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Dann werden sie in die Bläschen zurücktransportiert, zu neuem Botenstoff wiederaufbereitet und bis zur nächsten Ausschüttung bereitgehalten.

Die wissenschaftliche Bezeichnung für den Botenstoff ist »Neurotransmitter«. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Neurotransmitter, die mit verschiedenen Namen bezeichnet werden: Acetylcholin, Dopamin, Serotonin, GABA, Adrenalin, Noradrenalin und noch einige mehr.

In den Gehirnregionen, die die geistigen Fähigkeiten steuern, ist Acetylcholin ein wichtiger Botenstoff. Ihre Zellen heißen daher cholinerge Zellen. Die Substanz, die den Botenstoff Acetylcholin nach getaner Arbeit in seine chemischen Bestandteile zerlegt, wird Acetylcholin-Esterase genannt.

Was passiert bei neurodegenerativen Demenz-Formen?

Bei Gehirnerkrankungen, die neurodegenerative Demenz-Formen verursachen, bilden sich Ablagerungen aus verklumpenden Eiweiß-Bruchstücken – und zwar sowohl innerhalb der Gehirnzellen als auch zwischen ihnen.

Schematische Darstellung einer Synapse.

Bei der Alzheimer-Demenz werden die Ablagerungen, die zwischen den Zellen entstehen, »Plaques« genannt. Sie zerstören die Kontaktstellen zwischen den Zellen und verhindern auf Dauer ihre Informationsweitergabe-Prozesse. Dies führt schließlich zu deren Isolation.

Die sich innerhalb der Zellen bildenden Eiweißveränderungen heißen »Neurofibrillen«. Sie stören einerseits die Nährstoffversorgung der Zelle und schwächen andererseits die Stabilität der Zellstruktur. Beide Formen von Eiweißablagerungen führen letzten Endes zum Zelltod: Die Gehirnzellen sterben ab. Dieser Prozess verläuft progredient, d. h. fortschreitend.

Bei der Demenz vom Alzheimer-Typ werden schon in einem sehr frühen Stadium Nervenzellen geschädigt und daher in ihrer Funktion eingeschränkt – und zwar insbesondere cholinerge Nervenzellen. Durch diese Schädigungen gerät das Acetylcholin-System aber in ein folgenreiches Ungleichgewicht: Auf der einen Seite können die geschädigten und beeinträchtigten Zellen nicht mehr ausreichend Acetylcholin nachproduzieren, doch auf der anderen Seite ist die Acetylcholin-Esterase nach wie vor genauso aktiv wie früher und zerlegt nach wie vor das noch vorhandene Acetylcholin und baut somit die Reserven stetig weiter ab. Dieser Mangel an dem Botenstoff Acetylcholin wirkt sich nun dementsprechend negativ auf die Leistungsfähigkeit der Gehirnzellen aus: Weil nicht mehr genügend Botenstoff vorhanden ist, können die Reize die Synapsen nicht mehr überwinden, und der Austausch und die Kommunikation der Gehirnzellen untereinander gelingt immer schlechter. Dies führt letztendlich dazu, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns abnimmt.

Weil auch cholinerge Gehirnzellen absterben, also die Gehirnzellen, die den Botenstoff Acetylcholin produzieren, funktioniert die Reizübermittlung zwischen den einzelnen Gehirnzellen immer weniger. Die Zellen können Informationen immer schlechter untereinander weiterleiten, weil die Synapsen immer seltener überbrückt werden können, die Gehirnleistung nimmt stetig ab.

Was bedeutet vaskuläre Demenz?

Das Blut fließt durch die Adern des Gehirns und versorgt die Gehirnzellen mit den für sie lebensnotwendigen Nährstoffen, insbesondere Zucker (Glukose) und Sauerstoff. Da die Nervenzellen des Gehirns sehr empfindlich sind, sterben sie schnell ab, wenn sie nicht ausreichend versorgt werden.

Wenn die versorgenden Blutgefäße nicht ausreichend Blut zu den Nervenzellen bringen und dadurch Nervenzellen des Gehirns absterben und solche Gehirnerkrankungen zum fortschreitenden Verlust geistiger und anderer Fähigkeiten führen, so spricht man von einer »vaskulären Demenz«.

Es gibt unterschiedliche Ursachen dafür, dass Blut nicht mehr in ausreichenden Mengen durch die Adern und Äderchen im Gehirn fließen kann. Die Gefäße können durch Blutgerinnsel verschlossen sein. Für den Verschluss eines Blutgefäßes im Gehirn können auch Ablagerungen verantwortlich sein, die sich an der Innenseite der Gefäßwand bilden und schließlich so dick werden, dass sie den Blutfluss erheblich oder gar völlig verhindern. Blutgefäße, deren Wände durch Ablagerungen stark verdickt sind, werden außerdem spröde und können leicht reißen. Eine Gehirnblutung ist die Folge.

Häufig sind es andere Grunderkrankungen, die die Blutgefäße im Körper schädigen, z. B. eine nicht behandelte Zuckerkrankheit oder ein nicht behandelter Bluthochdruck. Auch bestimmte Nierenerkrankungen und andere Stoffwechselstörungen können die Blutgefäße schädigen. Grundsätzlich erhöhen alle Verhaltens- und Lebensweisen, die eine schädigende Wirkung auf die Blutgefäße haben, die Gefahr, an einer vaskulären Demenz zu erkranken (z. B. Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholgenuss, zu hohe Cholesterinwerte, zu geringe Flüssigkeitszufuhr usw.).

Mischformen

Die Gruppe der Mischformen ist insofern von Bedeutung, als dass viele Fälle von Demenz Mischformen sind. So sind bei vielen Menschen, die an einer neurodegenerativen Demenzform leiden, auch Blutgefäße im Gehirn geschädigt. Viele Menschen mit Alzheimer-Erkrankung haben auch eine Lewy-Körperchen-Erkrankung und bei den meisten Menschen mit einer vaskulären Demenz bilden sich im Laufe der Zeit auch die für eine neurodegenerative Demenz typischen Eiweißablagerungen im Gehirn. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass vaskuläre Demenzerkrankungen in »reiner Form« nur bei 10 % aller bekannten Demenzerkrankungen vorkommen.

Wie wird eine Demenz diagnostiziert?

Grundsätzlich gilt es als empfehlenswert, eine Demenz bereits frühzeitig zu diagnostizieren, damit rechtzeitig eine angemessene Behandlung begonnen werden kann.

Im Rahmen einer Demenzdiagnostik sollte nicht nur festgestellt werden, dass eine Demenz vorliegt (»Syndromdiagnose«), sondern auch, um welche Form und um welches Stadium es sich handelt. Nachdem eine Demenz mithilfe ▶ psychometrischer Testverfahren und auf der Grundlage von Erkenntnissen aus Gesprächen mit der Person und ihren Angehörigen festgestellt wurde, sollte die verursachende Erkrankung festgestellt werden (»ätiologische Differenzialdiagnose«). Dabei gilt es zunächst, mögliche Erkrankungen zu identifizieren und auszuschließen, die ursprünglich andere Körpersysteme betreffen und nicht primär das Gehirn. Hier haben laborchemische Blutuntersuchungen und Untersuchungen des ▶ Herz-Kreislauf-Systems eine besondere Bedeutung.

Weitere Untersuchungen dienen dazu, mögliche krankhafte Veränderungen des Gehirns zu erkennen. Routinemäßig sollte in diesem Zusammenhang eine statische Bildgebung des Gehirns, also eine CT oder MRT, durchgeführt werden. Danach kann auf der Grundlage aller verfügbaren Untersuchungsergebnisse häufig bereits eine eindeutige Differenzialdiagnose gestellt werden. Ist dies der Fall, so sind keine weiteren Untersuchungen notwendig. Nur wenn Ergebnisse in unterschiedliche Richtungen weisen, die Situation klinisch noch nicht klärbar ist oder sich zusätzlich nicht eindeutig erklärbare Symptome zeigen, sollten weitere Verfahren eingesetzt werden: z. B. eine Lumbalpunktion (»LP«, wenn sich Hinweise auf eine entzündliche Gehirnerkrankung zeigen), eine PET oder SPECT (wenn eine Differenzialdiagnostik der jeweiligen Demenzform bislang noch nicht möglich ist) oder ein EEG (wenn sich Hinweise auf ein Anfallsleiden zeigen). Da die meisten dieser Zusatzuntersuchungen kostenintensiv und teilweise nicht ganz frei von unerwünschten Wirkungen oder gesundheitlichen Risiken sind, sollten sie aber nicht routinemäßig bei allen Fällen der Demenzdiagnostik eingesetzt werden. Die einzelnen Verfahren werden im Folgenden dargestellt.

Anwendung von psychometrischen Tests

Wenden sich Personen mit Verdacht auf Demenz an eine spezielle Institution, bei der Demenzdiagnostik durchgeführt wird (z. B. eine Gedächtnisambulanz), wird in einem ersten Schritt durch sogenannte psychometrische Tests festgestellt, ob, und wenn ja, welche geistigen Leistungsbereiche beeinträchtigt sind und wie stark die Beeinträchtigungen sind. Geprüft werden Orientierungsfähigkeit, Wahrnehmung, Erkennens- und Benennensleistungen, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Konzentration, Kurzzeitgedächtnisleistungen, Konsolidierung (= Festigung) von Gedächtnisinhalten, sprachliche Fähigkeiten und kommunikative Kompetenzen, aber auch die Fähigkeit, Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen.

Von großer Bedeutung ist darüber hinaus das Erkennen einer möglichen Depression. Depressionen können eine Demenz begleiten, sie können aber auch eine Demenz vortäuschen, denn sie können ebenfalls Gedächtnisleistungen, Konzentration und Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit derart stark beeinträchtigen, dass sich das Verhalten einer depressiven Person unter Umständen kaum von dem einer Person mit Demenz unterscheidet. Die Frage, ob es sich um eine Depression oder eine beginnende Demenz oder ein gemeinsames Auftreten von Demenz und Depression handelt, ist in manchen Fällen nicht leicht zu klären und bedarf häufig einer längerfristigen Beobachtung und mehrmaliger Testungen.

Sprechen die Ergebnisse für das Vorliegen einer Demenz, muss in einem nächsten Schritt nun nach der verursachenden Erkrankung gesucht werden. Zunächst muss geklärt werden, ob die Ursache eine Erkrankung des Gehirns oder eine andere Erkrankung oder Störung ist, ob es sich also um eine primäre oder sekundäre Demenz handelt oder möglicherweise um eine Mischform. Zur Erkennung von Krankheitsprozessen, die ihren Ursprung nicht im Gehirn haben, sind ▶ allgemeinmedizinische Untersuchungen notwendig. Kann man eine sekundäre Demenz ausschließen, muss nach der verursachenden Erkrankung des Gehirns mittels spezieller ▶ Bildgebungsverfahren gesucht werden.

Allgemeinmedizinische Untersuchungen

Um z. B. Stoffwechselstörungen, Nieren- und Lebererkrankungen, Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion, Mangel an Vitamin B12 oder Folsäure zu erkennen, sind Blutuntersuchungen erforderlich. Zeigen sich Hinweise auf derartige Störungen, müssen evtl. weitere internistische Untersuchungen durchgeführt werden. Durch Erkennen und Behandeln solcher internistischen Krankheiten oder Störungen wird außerdem das Risiko für (weitere) vaskuläre Schädigungen im Gehirn verringert.

Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems

Wichtig ist bei älteren Personen eine kardiologische Diagnostik, durch die die Funktionstüchtigkeit des Herz-Kreislauf-Systems untersucht wird. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen können das Risiko einer vaskulären Demenz erhöhen: Hoher Blutdruck schädigt die Blutgefäße – insbesondere die hauchdünnen, feinsten Äderchen –, begünstigt die Bildung von Ablagerungen an der Innenseite der Aderwand und steigert somit das Risiko von Gehirninfarkten und -blutungen.

Bestimmte Herzrhythmusstörungen fördern außerdem die Bildung kleinster Blutgerinnsel, die möglicherweise ins Gehirn gepumpt werden und dort ein Äderchen oder vielleicht sogar ein größeres Gefäß verschließen. Als Folge dieser Blutgefäßschädigung sterben immer betroffene Gehirnzellen ab, weil sie nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden können.

Der Blick ins Gehirn: bildgebende Verfahren

Durch bildgebende Verfahren versucht man, verursachende Gehirnerkrankungen zu erkennen und andere auszuschließen (z. B. einen Gehirntumor). Wenn bei einer Person, deren psychometrische Testergebnisse deutliche Beeinträchtigungen zeigen, bildgebende Verfahren besondere Regionen zeigen, in denen ein beträchtliches Maß an Gehirnmasse abgestorben ist, erhärtet sich der Verdacht, dass hier eine neurodegenerative Demenz vorliegt. Je nach genauem Ort und Umfang des darstellbaren Zelluntergangs im Gehirn lässt sich nun meist auf die jeweilige Unterform der Demenz schließen.

In der Praxis weisen die Befunde bildgebender Verfahren und die Ergebnisse psychometrischer Testverfahren jedoch nicht immer in die gleiche Richtung. So ist es durchaus möglich, dass eine Person mit leichter Demenz vom Alzheimer-Typ bereits deutliche Gedächtnisstörungen hat, einfache bildgebende Verfahren aber noch keine ausgeprägten Auffälligkeiten der Gehirnstrukturen zeigen. Bei dieser Person führen offenbar schon geringere Zellverluste, die noch gar nicht besonders darstellbar sind, zu deutlichen Störungen. Bei einer anderen Person kann die Gehirnmasse stark zurückgebildet sein, ohne dass bei bereits Störungen der geistigen Fähigkeiten aufgetreten sind. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Funktionsfähigkeit des Gehirns nicht nur von der Menge der (noch vorhandenen) Nervenzellen abhängt, sondern auch von der Güte ihrer Vernetzungen. Sind die Zellen nicht vielfach und nicht eng miteinander vernetzt, reichen offenbar schon geringe Zellverluste, um Störungen auszulösen. Sind die Zellen dagegen gut vernetzt, können sie noch immer ein funktionierendes Netzwerk bilden, auch wenn schon viele abgestorben sind. Folgende bildgebende Verfahren werden in der Demenzdiagnostik eingesetzt:

Computertomografie (CT)

Durch die Computertomografie ist es möglich, Röntgenbilder der Gehirnmasse zu erstellen. In Schichten wird das Gehirn geröntgt. Helle Stellen deuten auf besonders dichtes, dunklere Stellen auf weniger dichtes Gewebe hin. Die Lücken, die abgestorbene Gehirnsubstanz zurücklässt, füllen sich mit Gehirnwasser (= Liquor) und zeigen sich im CT-Bild als dunkle Stellen. Man kann durch eine CT »vergrößerte Liquorräume« diagnostizieren: Dort, wo sich jetzt das Gehirnwasser ausgebreitet hat und wo es hineingeflossen ist, haben sich früher Gehirnzellen befunden, die abgestorben und mittlerweile verschwunden sind.

Magnetresonanztomografie (MRT)

Wie die CT ist die MRT ein bildgebendes Verfahren, durch das die Substanz der Gehirnmasse in Schichten dargestellt wird. Im Gegensatz zur Computertomografie werden hier jedoch keine Röntgenstrahlen eingesetzt, sondern Magnetfelder. Die Bilder haben meist eine höhere Auflösung als CT-Bilder und lassen auch kleinere Details erkennen; sie werden besonders bei Verdacht auf Erkrankungen der Blutgefäße des Gehirns eingesetzt.

Einschränkend soll jedoch betont werden, dass die Gehirnerkrankungen, die eine Demenz verursachen, in sehr frühen Stadien durch eine CT oder MRT häufig nicht eindeutig erkannt werden können: Da Gehirnzellen auch im normalen Alterungsprozess absterben, müssen erweiterte Liquorräume nicht unbedingt auf eine krankhafte Veränderung hinweisen. Bei vielen älteren Menschen ohne Demenz ist die Gehirnmasse an bestimmten Stellen ebenfalls bereits so reduziert, dass dies durch eine CT oder MRT sichtbar wird.

Wichtigstes Kriterium für das Vorliegen einer Demenz bilden nach wie vor die im Alltagsleben bemerkbaren und in der psychometrischen Untersuchung objektiv feststellbaren Beeinträchtigungen und Veränderungen. Durch die Bildgebung können bestimmte Gehirnerkrankungen ausgeschlossen und Hinweise auf andere gefunden werden. Auch ohne Bildgebung kann man also das Vorliegen einer Demenz diagnostizieren, aber um die verursachende Erkrankung zu bestimmen, spielen bildgebende Verfahren eine zentrale Rolle.

Funktionelle bildgebende Verfahren (SPECT und PET)

Das Wissen um den Zusammenhang von Nervenzellaktivität und -stoffwechsel macht man sich bei der funktionellen Bildgebung zunutze. Diese Verfahren basieren auf dem Prinzip, bestimmte Substanzen sichtbar zu machen, z. B. Bestandteile des Blutes, wie Sauerstoff- oder Glukosemoleküle, aber auch andere Substanzen, die man dem Blutkreislauf erst durch Injektion zuführt. Dadurch kann man sehen, wie viele dieser Substanzen sich zum Zeitpunkt der Bildgebung in welchen Gehirnregionen befinden. Durch das Sichtbarmachen von Sauerstoff- oder Glukosemolekülen im Gehirn kann man so auf den Stoffwechsel der Nervenzellen schließen: Welche haben diese Bestandteile verstoffwechselt und welche haben dies aufgrund von Inaktivität nicht (mehr) geleistet? »Funktionell« heißt diese Form von Bildgebung also deshalb, weil sie das Funktionieren der Gehirnzellen darzustellen vermag und nicht nur einfach das Vorhandensein von Gehirnmasse abbildet. Im Folgenden werden bestimmte funktionelle Verfahren kurz beschrieben.

Glukose-SPECT (»Single-Emissons-Tomografie«) und Glukose-PET (»Positronen-Emissions-Tomografie«) Bei diesen Verfahren wird zunächst eine Lösung vorbereitet, in der bestimmte Glukose-Moleküle an eine radioaktive Trägersubstanz gebunden werden. Diese Lösung wird der Person nun gespritzt. Dies ist durch die geringe Radioaktivität für den Organismus nicht gefährlich. Die radioaktiv markierten Moleküle verteilen sich mit dem Blutfluss zunächst im Blutsystem des ganzen Körpers und passieren schließlich die Blut-Hirn-Schranke, d. h., sie gelangen ins Gehirn. Nun lässt sich anhand der Stärke der radioaktiven Strahlung das Ausmaß der Zellaktivität in den verschiedenen Gehirnregionen bestimmen. Da aktive Nervenzellen mehr Nährstoffe benötigen als inaktive, wird der Blutfluss in einer aktiven Gehirnregion erhöht, sodass mehr nähr- und sauerstoffreiches Blut zu den aktiven Zellen gelangt. Es gilt: Hohe Zellaktivität ist ein Zeichen für Leistungsfähigkeit. Geminderte Aktivität weist dagegen auf eingeschränkte, möglicherweise sogar dauerhaft geminderte Leistung der entsprechenden Zellen hin.

Amyloid-SPECT Beim Amyloid-SPECT werden ebenfalls mithilfe eines radioaktiven Trägerstoffs Bestandteile im Gehirn sichtbar gemacht, und zwar die sogenannten »Amyloid-Plaques«, also genau die Eiweißablagerungen, die sich bei einer ▶ Alzheimer-Erkrankung im Gehirn bilden. 2002 gelang es Forscherinnen und Forschern erstmals, eine kurzfristig radioaktive Trägersubstanz zu entwickeln, die sich an die Amyloid-Plaques im Gehirn anheftet. Seit dieser Zeit ist es also möglich, die Alzheimer-Krankheit zu Lebzeiten einer Person zu diagnostizieren.

SPECT zur Erkennung einer Lewy-Körperchen-Erkrankung (DAT-Scan) Bei der Lewy-Körperchen-Erkrankung kommt es zu einem Untergang bestimmter Nervenendigungen in zwei Gehirnregionen, die jeweils an den Innenseiten der beiden Gehirnhälften liegen und »Striatum« (Streifenkörper) heißen. An diese Nervenendigungen dockt in gesundem Zustand der Botenstoff Dopamin an, sodass Signale weitergeleitet werden. Viele der speziellen Krankheitszeichen, die bei Personen mit einer Lewy-Körperchen-Krankheit auftreten, haben ihre Ursache in der Funktionseinbuße dieser Dopamin-Signal-Weiterleitung in den Streifenkörperchen. Mithilfe einer speziellen Trägersubstanz kann bei einem DAT-Scan der Untergang dieser Nervenendigungen sichtbar gemacht werden.

Untersuchung des Gehirnwassers: Liquordiagnostik

Wenn Nervenzellen im Gehirn absterben, hinterlassen sie Abbauprodukte im Gehirnwasser, dem »Liquor«. Diese können durch laborchemische Verfahren nachgewiesen werden. Dafür benötigt man einige Milliliter Gehirnwasser, die durch eine Lumbalpunktion (LP) gewonnen werden können. Hierfür wird mit einer besonderen Punktionsnadel weit unten an der Wirbelsäule in den Rückenmarkskanal gestochen und das Gehirnwasser mithilfe einer Spritze abgezogen. Die Haut wird vorher betäubt, der Eingriff ist also an sich schmerzfrei. Eine solche Untersuchung wird empfohlen, wenn der Verdacht auf eine entzündliche Gehirnerkrankung vorliegt oder wenn auf anderem Wege die Abgrenzung einer primären von einer sekundären Demenz nicht möglich scheint. Diese Untersuchung ist jedoch unzureichend, um zwischen verschiedenen primären Demenzformen zu differenzieren.

Elektroenzephalografie (EEG)

Bei der EEG wird die elektrische Aktivität der Nervenzellen im Gehirn aufgezeichnet. Dazu werden kleine Elektroden auf der Kopfoberfläche angebracht. Bei Demenz zeigt sich – jedoch meist erst in späteren Stadien – eine verlangsamte Gehirnaktivität. Dies kann jedoch nicht nur bei einer Demenz, sondern auch bei anderen Störungen vorkommen. Die EEG hat daher weder bei der Früherkennung noch bei der Verlaufskontrolle von Demenz eine besondere Bedeutung. Man setzt die EEG dann ein, wenn der Verdacht besteht, dass eine andere neurologische Erkrankung vorliegen könnte, wie beispielsweise Epilepsie.

Welche Behandlungen gibt es?

Eine Behandlung der Demenz ist mit verschiedenen Medikamenten, aber auch mit nicht medikamentösen Verfahren wie Gedächtnisaktivierung, Erinnerungs-, Kunst- und Musiktherapie möglich.

Trotz bestehender Behandlungsmöglichkeiten sollten Angehörige sich darüber im Klaren sein, dass die bis heute zur Verfügung stehenden Therapien den Verlauf einer Demenz zwar oft verlangsamen, aber nicht heilen können.

Am Anfang des Kapitels über Behandlungsmöglichkeiten sollen zunächst die Überlegungen stehen, welche Ziele im Rahmen einer Demenztherapie überhaupt erreichbar sind. Das ist wichtig, weil es oft sehr entmutigend und enttäuschend ist, wenn man sich unrealistische Therapieziele steckt. Nur mit fundiertem Wissen über die Erkrankung kann man der Situation eines Menschen mit Demenz gerecht werden, ihn unterstützend begleiten und positiv in das Krankheitsgeschehen eingreifen.

Die Grundlage allen therapeutischen Handelns ist die Anerkennung und Akzeptanz der Tatsache, dass es keine Behandlungsform gibt, durch die eine primäre Demenz geheilt oder ihr fortschreitender Verlauf vollständig zum Stillstand gebracht werden kann.

Man sollte sich aber nicht von einem »Alles-oder-nichts-Prinzip« leiten lassen, das leider immer noch viele Menschen, auch manche Ärzte und Ärztinnen, vertreten. Sie meinen, dass man bei einer Demenzerkrankung, die nicht heilbar ist, eben gar nichts mehr tun könne. Diese Position ist grundfalsch: Tatsächlich gibt es einige Möglichkeiten, positiv in das Krankheitsgeschehen einzugreifen, den Krankheitsprozess zu verlangsamen bzw. hinauszuzögern und belastende Begleit- und Folgeerscheinungen zu lindern oder gar zu vermeiden.

Eine Demenztherapie orientiert sich also nicht an dem Ziel der Heilung, sondern richtet sich viel eher auf die folgenden wichtigen Ziele:

Das Erleben der Person, trotz der Demenz noch immer sie selbst zu bleiben – d. h. ihr Identitätserleben –, wird gefördert und erhalten.

Ihr Wohlbefinden und ihre subjektiv empfundene Lebensqualität werden beibehalten oder verbessert.

Ihre Alltagskompetenzen werden so lange wie möglich aufrechterhalten.

Angehörige werden entlastet, auf ihr Wohlbefinden, ihre psychische Stabilisierung und ihre Gesunderhaltung geachtet.

Antidementiva: den Krankheitsverlauf verlangsamen

Zunächst sollen Medikamente vorgestellt werden, die insbesondere auf die geistigen Fähigkeiten des Menschen mit Demenz Einfluss nehmen. Diese Substanzen werden als Antidementiva bezeichnet. Es gibt unterschiedliche Wirkgruppen. Doch unabhängig davon, welcher Wirkgruppe ein Antidementivum angehört, haben alle diese Medikamente eines gemeinsam: Sie führen leider nicht zur Heilung, sondern können den Verlauf der Demenz nur verlangsamen.

Acetylcholinesterase-Hemmer

Eine Gruppe der Antidementiva basiert auf dem Prinzip der Acetylcholinesterase-Hemmung. Diese Medikamente hemmen den Abbau des Botenstoffs ▶ Acetylcholin und sorgen damit zumindest vorübergehend dafür, dass die Mengen des Botenstoffs nicht weiter reduziert werden. Somit bleibt eine gewisse Menge des wichtigen Botenstoffs erhalten.

Es gibt derzeit drei verschiedene Acetylcholinesterase-Hemmer:

Donepezil (z. B. Aricept)

Rivastigmin (z. B. Exelon)

Galantamin (z. B. Reminyl)

Für alle drei gilt, dass ihre Wirksamkeit nach einer bestimmten Dauer der Einnahme wahrscheinlich erschöpft ist. Die Dauer der Wirksamkeit schwankt von Person zu Person sehr stark. Sie hängt ab von Form und Schwere der Demenzerkrankung, vom Alter und dem körperlichen Gesundheitszustand und möglicherweise auch von der psychischen und sozialen Situation des Menschen mit Demenz und erstreckt sich von mehreren Monaten bis hin zu vielen Jahren. Die Empfehlungen der Fachgesellschaften lauten daher, dass Medikamente dieser Gruppe bei guter Verträglichkeit fortlaufend gegeben werden können. Beim Absetzen konnten häufig Verschlechterungen der klinischen Situation beobachtet werden.

Weil ein Antidementivum in vielen Fällen keine wahrnehmbare Verbesserung der Krankheitssymptome bewirkt, sondern »nur« eine Stabilisierung bzw. Verlangsamung der Verschlechterung, ist die Wirksamkeit dieser Medikamente für die Betroffenen und ihre Angehörigen im Alltagsleben häufig nicht offensichtlich. Und wenn ich als Angehörige eines Menschen mit Demenz nicht über die Wirkungsweise der Antidementiva informiert bin und erlebe, dass sich trotz der Medikamente keine Verbesserung einstellt, schlussfolgere ich vielleicht vorschnell, dass das Arzneimittel gar nicht »hilft«.

Deshalb ist es sehr wichtig, dass ich als Angehörige eines Menschen mit Demenz um die stabilisierende, verlangsamende Wirkung von Antidementiva weiß. Andernfalls setze ich das Medikament vielleicht schon nach kurzer Zeit ab, weil ich meine, es wirke ja doch nicht.

Memantin schützt Zellen

Ein weiterer Botenstoff im Gehirn ist Glutamat. Bei Menschen mit Demenz wird durch die bereits gestörten Prozesse im Gehirn verstärkt Glutamat freigesetzt. Während dieser Botenstoff in normalen Mengen für das Funktionieren der Prozesse im Gehirn unersetzlich ist, schädigt er in größeren Mengen die Nervenzellen des Gehirns, die dann in Folge absterben.

Memantin ist eine Substanz, die den schädigenden Prozess reduziert. Demzufolge spricht man von einer zellschützenden (neuroprotektiven) Wirkungsweise von Memantin. Die Präparate heißen u. a.: Axura, Ebixa, Memando, Memantin.

Nootropika

Der Begriff »Nootropika« setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern noos (zu deutsch: Verstand) und tropein (zu deutsch: ernähren) zusammen. Bei Nootropika handelt es sich also um Medikamente, die die geistigen Funktionen verbessern sollen. Nootropika bilden aber keine einheitliche Substanzgruppe. Vielmehr werden Präparate unterschiedlichster Wirkmechanismen unter dem Begriff »Nootropika« zusammengefasst:

Ginkgo biloba Die Inhaltsstoffe der Ginkgo-Blätter schützen Nervenzellen vor schädlichem Einfluss, dienen als Fänger von freien Radikalen und verbessern die Fließeigenschaften des Blutes. Klinische Studien zeigen positive Hinweise auch bei Menschen mit Demenz, doch kann noch nichts Genaues über die Langzeitwirkung von Ginkgo ausgesagt werden. Experten bezeichnen es aber als vielversprechenden Kandidaten für die zusätzliche Behandlung bei Demenz.

Vitamin E Anders als früher angenommen gilt Vitamin E mittlerweile nicht mehr als wirksam in der Therapie von Demenz.

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Stoffe, die als »klassische Nootropika« bezeichnet werden. Sie sind zwar zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen zugelassen, doch genügen die meisten Studien, in denen die Wirksamkeit dieser Präparate untersucht wurde, den Ansprüchen moderner klinischer Forschung nicht mehr.

Welche Medikamente lindern depressive Symptome?

Viele Menschen mit Demenz leiden unter depressiven Symptomen, z. B. Antriebslosigkeit, negativ getönte Stimmung, Ängstlichkeit, Traurigkeit, Verzweiflung. Die Ursachen können sehr verschieden sein.

Wie ein Mangel an Serotonin die Stimmung drückt

Letztlich kennt man bis heute noch nicht die genauen chemischen Prozesse im Gehirn, die für die Entstehung einer Depression mitverantwortlich sind. Doch mehren sich die Hinweise, dass bei depressiven Menschen die Regulierung verschiedener Botenstoffe im Gehirn ins Ungleichgewicht geraten ist.

Der Botenstoff Serotonin scheint hierbei eine zentrale Rolle zu spielen: Depressive Symptome stehen offensichtlich in engem Zusammenhang mit einem Serotoninmangel im Gehirn. Diese Vermutung wird insbesondere gestützt durch die Behandlungserfolge mit »Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern«. Hierbei handelt es sich um Medikamente, welche die Menge an Serotonin im synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen im Gehirn erhöhen. Und zwar indem sie verhindern, dass der Botenstoff schnell wieder in die Speicherbläschen aufgenommen wird. Dadurch wird der bestehende Serotoninmangel ausgeglichen. Mit einer zeitlichen Verzögerung von wenigen Wochen nach Beginn der Therapie stellt sich meist eine Verbesserung der depressiven Anzeichen und Symptome ein.

Zum einen gibt es Menschen mit Demenz, die schon ein ganzes Leben lang immer wieder unter depressiven Episoden gelitten haben. Bei diesen Menschen ist auch im Alter die Wahrscheinlichkeit einer erneuten depressiven Störung höher als bei Menschen, die nie in ihrem Leben Depressionen hatten. In diesem Fall haben die depressiven Störungen wahrscheinlich gar nichts mit der Demenzerkrankung zu tun. Zum zweiten können depressive Stimmungen bei Menschen mit Demenz auch als Reaktion auf die empfundenen Einschränkungen und die Beeinträchtigungen ausgelöst werden.

Und drittens können depressive Symptome bei Menschen mit Demenz durch die organischen Veränderungen des Gehirns bzw. die Veränderungen der komplizierten Botenstoffsysteme im Gehirn – insbesondere durch einen Serotoninmangel – hervorgerufen werden.

Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)

Der Vorteil dieser antidepressiv wirkenden Medikamentengruppe ist, dass sie »selektiv« wirkt, d. h nur auf das Serotonin und keinen anderen Botenstoff. So greifen SSRIs auch nicht in das Acetylcholin-System ein, führen also nicht zu einer Abnahme von Acetylcholin im synaptischen Spalt.

Diese spezialisierte Wirkweise ist von großem Vorteil bei der Behandlung von Menschen mit Demenz, die unter depressiven Symptomen leiden. Da es ein wichtiges Ziel der Demenztherapie ist, dem Abbau von Acetylcholin im Gehirn entgegenzuwirken, sollten Menschen mit Demenz möglichst keine weiteren Medikamente nehmen, die den Abbau von Acetylcholin fördern. Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer haben solche unerwünschten Nebenwirkungen nicht.

Herausforderndes Verhalten: Medikamente nur als letztes Mittel der Wahl

Im Verlauf einer Demenz kann es zu psychischen Veränderungen und Verhaltensveränderungen kommen. Bei einigen erkrankten Menschen treten Unruhezustände auf, Halluzinationen, Wahnsymptome oder aggressives Verhalten. Wenn alle anderen möglichen nichtmedikamentösen Maßnahmen nicht wirksam sind, können Neuroleptika kurzfristig helfen, diese Krankheitszeichen zu unterdrücken.

Auch Neuroleptika greifen in das komplizierte Botenstoff-System unseres Gehirns ein und unterdrücken auf diese Weise psychotische Symptome. Jedoch ist bei Menschen mit Demenz wieder darauf zu achten, dass die verabreichten Neuroleptika nicht in das Acetylcholin-System eingreifen, d. h. nicht zu einer weiteren Verminderung des Acetylcholins führen.

Bei Gehirnerkrankungen, die eine Demenz verursachen, sollte deshalb auf Neuroleptika der neueren Generation zurückgegriffen werden. »Alte« Neuroleptika, die die Mengen verfügbaren Acetylcholins sehr reduzieren, verstärken die geistigen Abbauprozesse und verbieten sich daher bei älteren Patienten.