3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

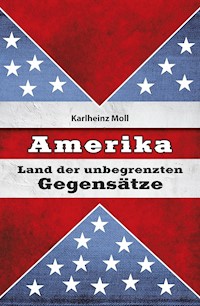

2015 - Was für ein Jahr für die amerikanischen Geschichtsbücher! Die gesetzliche Krankenversicherung und die gleichgeschlechtliche Ehe wurden verfassungsrechtlich sanktioniert. In der Außenpolitik hat die Obama Administration die politische Eiszeit mit Kuba beendet und den Atomvertrag mit dem Iran auf den Weg gebracht. 2016 stehen die USA praktisch das ganze Jahr unter dem Stern der Präsidentschaftswahl, die bereits im Vorfeld durch die Liste der potentiellen Kandidaten für interessante wie auch irritierende Geschichten sorgt. Auch ohne aktuelle oder historische Ereignisse gibt es genügend Geschichten aus und über das Land zu erzählen, das seit der Gründung im 18. Jahrhundert wie kaum ein Zweites geprägt ist von vielen Kontroversen und manchmal extremen Gegensätzen. Das Buch widmet sich einigen Themen und Aspekten der Vereinigten Staaten von Amerika, anhand derer sich Meinungsunterschiede und Polarisierungen darstellen lassen, insbesondere im Vergleich zu Europa. Trotz breit anzutreffender Normalität und Alltagsgeschehen sind es gerade solche Gegensätze, welche die öffentliche Diskussion in der Gesellschaft, der Politik und vor allem in den Medien dominieren. Der Autor geht dabei auf die nicht zu übersehenden Unterschiede zwischen Stadt und Land, Reichtum und Armut, Recht und Gesetz sowie bei Bildung, Medien, Politik, Umwelt und Wirtschaft ein, die anhand historischer Beispiele und aktueller Ereignisse illustriert werden. Das Buch versteht sich als kleiner Einblick in die manchmal unüberbrückbar erscheinenden ideologischen und moralischen Gräben, die in allen Schichten und Generationen der amerikanischen Gesellschaft anzutreffen sind und dennoch, oder gerade deswegen, zur Besonderheit und Anziehungskraft der USA beitragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

www.tredition.de

Für Claudia

Karlheinz Moll

Amerika

Land der unbegrenzten

Gegensätze

© 2015 Karlheinz Moll

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback

978-3-7323-5419-1

Hardcover

978-3-7323-5420-7

E-Book

978-3-7323-5421-4

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1.

Landverteilung

2.

Land für die Freien

3.

Züge auf dem Schachbrett

4.

Home Sweet Home

5.

Indianer als Schachfiguren

6.

Strohmänner spielen Schach

7.

Hase und Igel in Cimarron

8.

Es war einmal in Montana

9.

Tatanka und Buffalo Bill

10.

Das Glück der Erde…

11.

Was in Vegas passiert…

12.

Souveränität bei Bedarf

13.

Wir haben da was vorbereitet

14.

Steuern sind was für Arme

15.

Wer hat, dem wird gegeben

16.

Man ist so reich wie man sich fühlt

17.

Die Qual mit der Wahl

18.

Einer muss den Job ja machen…

19.

Zwei Parteien – Keine Wahl

20.

Sklaven als Quotenbringer

21.

Sag mir, wo Du wohnst…

22.

Die Schäfchen im Trockenen…

23.

Schlacht um Ideologien

24.

Keine Hand wäscht die andere

25.

The Winner takes it all

26.

Heiße Luft aus Alaska

27.

Amerika sucht den Superpräsidenten

28.

Neue Wahl – Neues Glück

29.

Masern sind für alle da

30.

Da waren es nur noch Neun

31.

Links, rechts und dazwischen

32.

This is CNN

33.

Ausgefuchst

34.

Linksschwenkt

35.

Sesamstraße und Satire

36.

Ballspiele

37.

Träume auf Zelluloid

38.

Die wilden Zwanziger

39.

Depression, Krieg und Baby Boom

40.

James Bond und Minirock

41.

Ohne Kleider und ohne Pathos

42.

Thronspiele und Supermänner

43.

Im Namen der Gerechtigkeit

44.

Der war es – We got him

45.

Kuhhandel hinter Gittern

46.

Aus den Augen; aus dem Sinn

47.

Hang’em High

48.

Mit der Waffe in der Hand

49.

Der wilde, wilde Westen…

50.

Zur Schau getragen

51.

Spannung im Unterricht

52.

Erst schießen, dann fragen

53.

Feuer frei

54.

Polizeischutz

55.

Waffen auf Gegenseitigkeit

56.

Intelligentes Curriculum

57.

Ewige Jugend

58.

Mens Sana

59.

Geschichte aus 1001 Nacht

60.

Plastikträume auf Hawaii

61.

Sonne im Herzen

62.

Wasser marsch

63.

Vom Winde verweht

64.

Schmieriges Geschäft

65.

Wüste in Flammen

Vorwort

W elchen Anlass könnte es geben, der Vielzahl an Bü- chern, die bereits über die USA geschrieben wurden und vielleicht gerade in diesem Moment geschrieben werden, ein weiteres Werk hinzuzufügen? Eine Frage, die ich mir als Autor auch stellte, noch bevor die erste Zeile geschrieben war.

Die Antwort lag für mich dann doch schnell auf der Hand. Es ist wie bei einem Film mit einer Rahmenhandlung, die man in allen Variationen schon tausendmal gesehen hat und sich dann dennoch daran erfreuen kann. Dann nämlich, wenn der Film gut inszeniert ist, die Schauspieler ihre Rollen überzeugend spielen und dem bekannten Grundthema eine zusätzliche individuelle Note hinzugefügt wurde.

Mit diesem Anspruch habe ich mich an dieses Buch gemacht. Ich bereise die USA seit über 20 Jahren, war viele Jahre bei einem U.S. Unternehmen in Deutschland beschäftigt und habe vermutlich von Kindesbeinen schlichtweg zu viele Western gesehen, um nicht von Amerika fasziniert zu sein.

Mit wem auch immer ich über die USA spreche, ist mir eines aufgefallen; entweder man liebt dieses Land, wie das bei mir der Fall ist, oder man mag es eben nicht. Dazwischen scheint es praktisch nichts zu geben.

Diese Erkenntnis starker Gegensätze und Widersprüche spiegelt sich im Land und den Menschen, die es prägen, immer wieder. Kaum ein Thema, ob in Politik, Religion oder Gesellschaft, zu dem sich nicht teils extreme Sichtweisen, Gesetze, Regelungen und nicht zuletzt Meinungen entwickeln, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten.

Beispiele dazu kennen Sie vermutlich selbst aus den Medien, von Freunden und Bekannten in den USA oder aus eigenen Erfahrungen vor Ort.

Es ist nun aber nicht so, dass meine eigene Begeisterung für die USA nicht auch selbst voll von Gegensätzen geprägt wäre. Während ich beispielsweise über das Land selbst, seine unendlich scheinenden Weiten, Flora und Fauna aber auch die Art vieler Menschen, deren Gelassenheit, Optimismus und Freundlichkeit nicht genug schwärmen kann, tue ich mich an anderen Stellen mit manchen Dingen der amerikanischen Gesellschaft und Politik schwer.

Dieser Gegensätzlichkeit will ich mich in diesem Buch widmen. Die Geschichten und Beispiele sind teilweise eigenen Erlebnissen entnommen, haben sich aus aktuellen Diskussionen ergeben oder haben sich im Rahmen der Recherche als erzählenswert hervorgetan.

Wann immer im Buch von Amerika, den USA oder den Staaten zu lesen ist, sind damit die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint.

Wann immer in diesem Buch von Amerikanern oder U.S. Bürgern die Rede ist, stelle ich auf die breite Masse ab, als in etwa 80% der Bevölkerung oder gut 250 Millionen Menschen. Das ist zwar immer noch eine grobe Verallgemeinerung und wird dadurch nicht immer allen gerecht werden, aber irgendwo muss man ja ansetzen.

Sie werden auch feststellen, dass der Westen der USA und deren Eigenheiten und Geschichte stärker repräsentiert sein wird, als der Osten oder die Küstenregionen. Das ist meiner persönlichen Vorliebe für die Weite, Landschaft und überschaubaren Größe der Städte im Westen geschuldet.

Auch wenn Sie an manchen Stellen im Buch vielleicht denken, der Autor würde seine Finger doch ziemlich tief in so manche offene Wunde drücken, finden sich an anderen Stellen positive Geschichten, um insgesamt einen einigermaßen ausgeglichenen Eindruck zu vermitteln. Ich hoffe, das ist mir gelungen.

Außerhalb der USA fragen wir uns vielleicht, was noch passieren muss, bis sich bei Themen wie Waffenbesitz, Todesstrafe oder Klimawandel ein Umdenken einstellt. Immer dann, wenn wir die Vereinigten Staaten allerdings fast schon abschreiben wollen, kommen sie um die Ecke und überraschen uns. So wie im Juni 2015 durch zwei gesellschaftlich wichtige und juristisch untermauerten, innenpolitischen Weichenstellungen.

Erstere war ein weiterer gerichtlicher Sieg für Präsident Obama und seine gesetzliche Krankenversicherung. Der zweite Urteilsspruch des U.S. Supreme Court hat die gleichgeschlechtliche Ehe mit ungetrübtem Blick als verfassungskonform erkannt und damit legalisiert. An dem Brocken werden die konservativen Kreise vermutlich noch eine Weile zu schlucken haben.

Außenpolitisch war 2015 nicht minder geschichtsträchtig. Kuba, jahrzehntelang als ein Intimfeind direkt vor der amerikanischen Haustür betrachtet, wurde durch Präsident Obama sprichwörtlich und tatsächlich die Hand gereicht. Erste Geschäftsanbahnungen laufen bereits, Kreuzfahrtschiffe nehmen Kuba in ihre Reiserouten mit auf und Freunde klassischer Automobile freuen sich vermutlich schon darauf, ein paar Oldtimer aus den 40er und 50er Jahren in die USA verschiffen zu können.

Das Atomabkommen mit dem Iran kann für den bisherigen Intimfeind ein Ende politischer Eiszeit und wirtschaftlicher Isolation bedeuten. Zwei Entwicklungen, die vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wären, sind in kürzester Zeit Realität geworden.

Daran denke ich auch bei der kritischen Auseinandersetzung mit so manchen Thema in dem einen oder anderen Kapitel des Buches.

Als Filmfreund finden sich am Ende der meisten Kapitel auch repräsentative Film- und Fernsehtipps, die ganz gut zum jeweiligen Thema passen. Es ist kein Zufall, dass die meisten Filmempfehlungen Western sind, dem vielleicht amerikanischsten Genre, das Hollywood hervorgebracht und Amerika mit geprägt hat.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Teil I

Wildnis und

Großstadtlichter

1. Landverteilung

D iejenigen unter Ihnen, die schon einmal mit dem Auto abseits der Großstädte durch die USA gefahren sind, erinnern sich vielleicht an stundenlange Fahrten durch oftmals menschenleere oder dünn besiedelte Landschaften.

Die Landfläche der heutigen USA beträgt 9.826.675 km21 und deckt so ziemlich alle geographischen Formationen ab. Egal, ob Sie in die Berge oder ans Meer wollen, Gletscher oder Wüste bevorzugen, den Regenwald genauso wie die Savanne mögen, in den USA ist all das und noch vieles mehr möglich, ohne dabei Landesgrenzen überschreiten zu müssen.

Das Land, ob man die Entdeckung nun dem Wikinger Leif Eriksson um das Jahr 1000 oder Christoph Kolumbus im Jahr 1492, oder sonst jemand zuschreibt, sollte spätestens ab 1492 den Neuankömmlingen aus Übersee gehören, wobei mit ‘gehören’ bis Anfang des 18. Jahrhunderts erst einmal die europäischen Königshäuser gemeint waren. Dass es da auch noch Ureinwohner gegeben hat, die das Land womöglich seit der letzten Eiszeit vor zirka 13.000 Jahren besiedelten, spielte von Anfang an eine eher untergeordnete Rolle.

Es gibt einen Begriff in den USA für die unberührte Weite des Landes; man nennt es ‘Frontier’, was sich nicht wörtlich mit Grenze übersetzen lässt. Es ist vielmehr das Gebiet jenseits des Bekannten, das Unbekannte, das Wilde, das es zu ergründen und erobern gilt.

Vielleicht war es diese ‘Frontier’, wodurch die Amerikaner ihren Enthusiasmus und zupackenden Aktionismus gelernt haben, ebenso wie optimistisch in die Zukunft zu blicken und das Vergangene ohne Reue hinter sich zu lassen. Ohne diese positiven Grundeinstellungen wäre es den Neuankömmlingen vermutlich nicht dauerhaft gelungen, die ‘Frontier’ immer weiter nach Westen zu verschieben.

Wenn man in den amerikanischen Geschichtsbüchern und Journalen nach der ‘Frontier’ sucht, findet man unterschiedliche Antworten, je nach dem, in welchem Jahr darüber geschrieben wurde. Im 17. Jahrhundert spielte sich das, was man Amerika nannte, mehr oder weniger entlang des atlantischen Küstenstreifens im Nordosten ab, was heute als Neu England bekannt ist. Im ersten Quartal des 18. Jahrhunderts folgten Fallensteller und Händler Indianern von den Stämmen der Delaware und Shawnee entlang des Ohio River2.

In den folgenden Jahren wurde die grüne Grenze vor allem durch deutsche Einwanderer weiter in Richtung des heutigen Pennsylvania verschoben. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren es in Folge die Grenzen der Bundesstaaten von Nebraska und Kansas, die nun die ‘Frontier’ bildeten. Nach dem Bürgerkrieg schritt die Besiedlung dessen, was man noch als wildes Land bezeichnen konnte, mit hohem Tempo voran und bereits um 1880 konnte von einer ‘Frontier’ auf nordamerikanischen Boden nicht mehr die Rede sein.

Filmempfehlungen zum Thema:

-

Last of the Mohicans mit Daniel Day Lewis

-

Mohawk mit Scott Brady

-

Far Horzizon (Am fernen Horizont) mit Fred MacMurray

1 Quelle: The World Factbook, abgerufen am 12. Januar 2015

2 Quelle: Frederick Jackson Turner: The Significance of the Frontier in American History (1893), abgerufen am 15. Juni 2015.

2. Land für die Freien

D as Ende des Revolutionskrieges bzw. des Unabhängig- keitskrieges von 1775 bis 1783, zwischen den damaligen 13 amerikanischen Kolonien auf der einen und Großbritannien auf der anderen Seite markierte auch den Beginn einer umfangreichen Landverteilung an die eingewanderte Bevölkerungen aus Europa, die fast 200 Jahre lang andauern sollte.

Die neu formierten Vereinigten Staaten reichten zwar von der Landfläche noch lange nicht bis zum Pazifik, die Verteilung des verfügbaren Raumes auf die Bürger aber begann, kaum dass der Pulverdampf der letzten Schlachten verzogen war.

Landverteilung war dabei anfangs eine günstige Entschädigung für die Treugedienten während des revolutionären Waffengangs, wie durch den Land Act of 1796. Später war es ein probates Mittel der Siedlungspolitik.

Zu den bekanntesten Beispielen zählen dabei der ‘Indian Removal Act’ von 1830, mit dem Präsident Andrew Jackson die fünf ‘zivilisierten’ Stämme der Chickasaw, Choctaw, Creek, Muscogee-Creek und Seminolen aus dem Südosten der USA vertreiben wollte und im ‘Trail of Tears’ seinen menschlichen Tiefpunkt erreichte, sowie der von Präsident Abraham Lincoln propagierte ‘Homestead Act’ von 1862, der wiederum den Kriegsveteranen des Bürgerkrieges und den befreiten Sklaven eine Zukunft ermöglichen wollte. Auf beide gesetzliche Maßnahmen kommen wir noch konkreter zu sprechen.

Bei der Landnahme kam es nach dem amerikanischen Bürgerkrieg immer wieder zu Vorfällen von Landstreitigkeiten im Westen zwischen Siedlern, die sich auf Grund einer Landzuteilung Besitzer eines Landstriches wähnten und Nachfahren spanischer Eroberer, die sich teilweise auf wesentlich ältere Landzusagen berufen konnten, als Staaten wie Texas oder Kalifornien noch zur spanischen Krone gehörten.

Es gab damals Fälle, bei denen spanische Adlige vor Gericht zogen oder gleich bei einem Rancher vorstellig wurden, Landzusagen (Spanish Land Grants) aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus der Tasche zogen und den erstaunten Rancher informierten, dass auf sein Land ein Sprössling des kolonialen, spanischen Landadels Anspruch erhebt.

In den meisten Fällen konnten sich die Landforderungen dann doch nicht durchsetzen, weil sich die angeblichen Papiere vom spanischen Königshof nicht selten als Fälschungen erweisen. So mancher Grande hatte aber auch berechtigten Anspruch auf das ihm zugesprochene Land und die Neuankömmlinge mussten von Dannen ziehen. So gibt es bis heute Großgrundbesitzer mit Ländereien in Kalifornien, die auf einer spanischen Landzusage basieren.

Land war dennoch (vorerst) genug für alle da, man sicherte, manche würden sagen besetzte, das eroberte Gebiet und schaffte in Sachen Eigentum Fakten. ‘Die ersten hundert Jahre war es die Aufgabe der USA das Land in Besitz zu nehmen’ so der Anwalt Sheldon Green3. Auf diesem Weg wurden in diesen ersten hundert Jahren seit Gründung der Vereinigten Staaten durch die Regierung über eine Milliarde Acre4, oder 400 Millionen Hektar Land, verschenkt, vergeben (‘Grants’) und verkauft.

Filmempfehlungen zum Thema:

-

Seminola mit Rock Hudson

-

The President’s Lady (Die Liebe meines Lebens) mit Charlton Heston

3 Quelle: Taking back our land: A History of Railroad Grant Reform, George Draffan, 1998

4 Quelle: U.S. Bureau of Land Management

3. Züge auf dem Schachbrett

W urden Ende des 18. Jahrhunderts noch primär Kriegsve- teranen mit Landzusagen bedacht, waren es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem die Eisenbahnbauer, denen umfangreiche Landmassen zuteilwurden.

Um die Eisenbahngesellschaften zu motivieren, quer durch das Land Schienen und Telegraphenleitungen zu legen, insbesondere von Ost nach West bis hin zum Pazifik, ohne Aussicht oder Garantien auf wirtschaftlichen Erfolg, wurden den Gesellschaften umfangreiche Landzusagen gemacht.

Die Eisenbahngesellschaften sollten im Westen das Land zwischen 10 und 64 km (6 – 40 Meilen) links und rechts der Schienen bekommen. Die Regierung wollte so die Gesellschaften für den Eisenbahnbau vergüten und diese konnten das Land nutzen oder verkaufen. Zudem sollte dies eine Motivation für die Eisenbahnbauer darstellen, qualitativ hochwertige Schienenverbindungen herzustellen, anstatt nur ein paar Gleise in die Landschaft zu legen.

Da zu erwarten war, dass sich Besiedlung und wirtschaftliche Entwicklung am ehesten entlang der Schienen entwickeln würde, war das zunächst ein gut gemeinter Ansatz. In der Summe wurden so über eine Million Acres alleine den Eisenbahngesellschaften zugesprochen (‘Grants’) und manche Gesellschaften, bzw. deren Nachfolgeorganisationen gehören bis heute zu den größten Grundstücksbesitzern in den USA.

Um aber nicht komplette Landstriche in die Hände der Eisenbahngesellschaften zu geben und um auch selbst ausgiebig von der Landerschließung zu profitieren, wurde für die Landaufteilung das sogenannte ‘Schachbrett’ (Checkerboard) Verfahren5 eingeführt.

Hierzu wurde das Land entlang der geplanten Schienenführung in Quadranten von jeweils 640 Arces aufgeteilt und nummeriert. Die Quadranten mit den geraden Zahlen gehörten weiterhin der Regierung, die Parzellen mit den ungeraden Zahlen bekamen die Eisenbahngesellschaften.

Die Regierung wollte ‘ihre’ Parzellen günstig an siedlungswillige Bürger und Einwanderer verkaufen. Die Parzellen waren aber derart groß, dass sich die Masse der überwiegend armen Bevölkerung sich das nicht leisten konnten, während die begüterten Amerikaner im Osten des Landes wenig Interesse an Landstrichen im Nirgendwo (‘in the middle of nowhere’) hatten.

In Relation zur allgemeinen Preisentwicklung von Landflächen für Ackerbau, Viehzucht oder Besiedlung sind staatseigene Checkerboard Parzellen, vor allem in dünn besiedelten Gebieten in Nevada, South Dakota oder Wyoming bis heute zu günstigen Preisen zu erwerben. Wer also sein eigenes Stück des amerikanischen Westens haben möchte, kann günstig in den Genuss von mehreren hundert Acres kommen.

Ein Grundstück mit 160 Acres ist teilweise auch heute noch für unter USD 200 pro Acre zu haben, sofern man akzeptiert, dass solche Grundstücke meist einige Meilen von der nächsten Zivilisation entfernt liegen und sich eine merkliche Wertsteigerung meist erst nach vielen Jahren realisieren lässt.

Das liegt auch daran, dass sich die Anzahl der Käufer und Verkäufer in überschaubaren Grenzen hält. Wer dann noch die Geduld hat, einige Jahre oder Jahrzehnte zu warten, kann sich über eine schöne, wenn auch nicht berauschende, Wertentwicklung freuen, da sich der Wert des Landes zumindest um die Inflationsrate kontinuierlich erhöht.

Die Eisenbahngesellschaften waren mit der wirtschaftlichen Nutzung ihrer zugeteilten Quadranten sehr erfolgreich, in mehrerer Hinsicht. Zum einen konnten sich die großen Eisenbahnbarone durch immer neue Landzusagen die Konkurrenz in der jeweiligen Region vom Leibe halten. Auch haben die Eisenbahngesellschaften die Besiedlung teilweise behindert, um den Preis des Landes weiter nach oben zu treiben.

Zum anderen lagen viele Quadranten in Gebieten mit bis heute nutzbaren und ertragreichen Waldflächen oder in Teilen angrenzend an Nationalparks. Die Regierung hat teilweise für sehr viel Geld Parzellen angegrenzt an Nationalparks zurückgekauft, oftmals in Gebieten, die ansonsten für den jeweiligen Besitzer von wenig ökonomischem Wert waren, wie der Glacier Park im Norden von Montana.

Filmempfehlungen zum Thema:

-

Union Pacific mit Joel McCrea

-

Western Union (Überfall der Ogalalla) mit Randolph Scott

5 Quelle: Wikipedia, Checkerboarding (Land), abgerufen am 13. Januar 2015

4. Home Sweet Home

N och während der amerikanische Bürgerkrieg mit all seinen Schrecken tobte und ein Ende noch lange nicht absehbar war, hatte Präsident Abraham Lincoln 1862 den Homestead Act unterzeichnet, der jedem Siedlungswilligen 160 Acres Land zusprechen sollte, der bereit war, dieses mindesten 5 Jahre zu bewirtschaften.

Das Ganze hatte natürlich einen stark politisch eingefärbten Hintergrund. Im Gegensatz zu den Konföderierten Staaten im Süden, gab es im Norden keine Sklaverei mehr und die Vergabe von Land, sogar an Frauen (!) stellte auch ein Symbol für die Freiheit des Individuums dar.

In den Jahren nach dem Bürgerkrieg gab es noch weitere Initiativen zur Landvergabe, die auf dem ursprünglichen Homestead Act aufbauten, nicht zuletzt dadurch, dass die vergebene Landmasse sukzessive von 160 auf bis zu 640 Acres ausgeweitet wurde.

Die letzten Homestead Gesetze sind erst 1986 ausgelaufen. Während der Hochzeit der Landvergabe wurden bis 1934 270 Millionen Acres, somit gut 10% der Landmasse der USA an geschätzte 1,6 Millionen Siedlungswillige vergeben6.

Wie auch bei den Landvergaben an Eisenbahngesellschaften eröffnete der Homestead Act die Tür für massive Betrügereien. Das galt besonders für Landstriche mit großen Grasflächen und guter Wasserversorgung. Für Rancher, die für ihre Rinder große Landflächen und ausreichend Wasser benötigten, waren Landvergaben über den Homestead Act eine ideale Gelegenheit, günstig, um nicht zu sagen kostenlos, an große, zusammenhängende Landflächen zu gelangen.

Auf Grund der großen Distanzen zu den Verwaltungsbehörden, die Missbrauch hätten feststellen können, war es manchem Rancher ein leichtes, über Strohmänner zusätzliches Land zu bekommen. Wenn das Land dann Jahre später durch den Strohmann ‘legal’ auf den Rancher übertragen wurde, war oft schwer zu belegen, dass der Rancher das Land die ganze Zeit schon in seinem ‘Besitz’ hatte.

Filmempfehlungen zum Thema:

-

How the West was won (Das war der Wilde Westen) mit John Wayne

6 Quelle: National Archives, www.archives.gov, abgerufen am 26. Januar 2015

5. Indianer als Schachfiguren

A uch die Ureinwohner, in der aktuell politisch korrekten Sprachregelung native Amerikaner genannt, wurden vom Checkerboard Verfahren nicht verschont. Große, ehemalige ‘Jagdgründe’ der Indianer wurden nach dem Checkerboard Verfahren aufgeteilt, was den Indianern wiederum gar nicht gefiel. Verständlicher- weise hatten sie wenig Verständnis dafür, dass die ihnen ‘zugestandenen’ Landflächen nun unterbrochen wurde und von ‘Bleichgesichtern’ besie- delt werden konnten.

Das wohl mit Abstand traurigste Kapitel war der Indian Removal Act von 1830. Wie der Name schon besagt, ging es um die Entfernung bzw. Zwangsumsiedlung der Indianer, die überwiegend im heutigen Georgia und Florida angesiedelt waren.

Erwähnenswert ist, dass die dortigen Stämme wie die Cherokee, Chickasaw oder Seminolen sich zu der Zeit schon sehr stark auf die Lebensweise der Weißen angepasst hatten, somit Ackerbau betrieben, teilweise Schulen besuchten und auch die Kleidung und sonstigen Lebensformen übernommen hatten.

Das alles nützte aber nichts. Der damalige Präsident Andrew Jackson war die treibende Kraft hinter dem Gesetz, während der spätere Kämpfer um Alamo, Davy Crockett zu den Gegnern gehörte. Das Gesetz sah vor, dass zehntausende Indianer mehrerer Stämme in das heutige Oklahoma umgesiedelt werden sollten, in ein Land, das so ganz anders war, als ihre bisherigen ‘Jagdgründe’, aber zumindest versprach Andrew Jackson, dass ihnen das Land dann für immer gehören würde.

Die Seminolen waren damals so ziemlich der einzige Stamm, die sich gegen die Umsiedlung gewehrt hatten und das auch noch mit Erfolg. Sie hatten sich in die Sümpfe Floridas, den Everglades, zurückgezogen und den Umzugstrupps in Form der U.S. Armee jahrelang Paroli geboten, bis die Politik nachgab und sie in Florida bleiben durften.

Für die anderen Stämme hieß es in den folgenden Jahren, sich auf einen beschwerlichen Fußmarsch nach Oklahoma zu begeben, streng bewacht durch die Kavallerie. Der Marsch ging in die Geschichte als ‘Trail of Tears’ ein, weil tausende bei der Umsiedlung durch Krankheiten und Hunger umkamen7.

Immer währte allerdings nicht lange und vor allem in den Jahren nach dem Bürgerkrieg war es schon wieder Zeit für den nächsten Umzug in unwirtlichere, dafür wesentlich kleinere Reservate, auch dann sollte es wieder solange sein, wie das Gras wächst und das Wasser fließt.

Der Dawes Act von 18878, benannt nach Senator Henry Dawes, stellte eine Abkehr der Regierung von der bisherigen Vorgehensweise in der ‘Indianerfrage’ dar, die in der Zeit vor 1870 primär durch Krieg, Reservate und Umsiedlungen Platz für den unaufhörlichen Vormarsch der Weißen geschaffen hatten.

Der Dawes Act stellte erstmalig Indianern auf individueller Basis Land zwischen 40 und 160 Acres im Checkerboard Verfahren zur Verfügung. Dass die Indianer mit der Philosophie von Landgeschenken an Einzelne mit deren Stammeskultur von Gemeinbesitz wenig anfangen konnte, war dabei wieder einmal eine vernachlässigbare Nebensache.

Die Regierung glaubte tatsächlich, dass Indianer, die die Lebensart der Weißen übernehmen würden, weniger auf staatliche Unterstützung angewiesen wären, als das in den Reservaten der Fall war. Dazu sollten einige Reservate in Parzellen eingeteilt und dann individuell verteilt werden.

Die Initiative war aber nur sehr selten von Erfolg gekrönt. Nicht ohne Zufall waren die Quadranten, die den Indianern zugeteilt wurden, nutzloses Brachland, somit für Landwirtschaft ungeeignet.

Nicht zuletzt führten Goldfunde in manchen Quadranten der Indianer neben allgemeiner Verstimmungen oftmals zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem ‘roten Mann’ und den ‘langen Messern’ (Kavallerie), wodurch den Indianern viel von dem ihnen zugesprochenen Land wieder verloren ging.

Zumindest für die Seminolen hat sich die Hartnäckigkeit langfristig ausbezahlt. Der Stamm gilt heute als einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Indianerstämme Amerikas. Sie waren einer der ersten Indianerstämme, die ab 1979 begannen, Spielcasinos zu bauen und betriebswirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Ein weiterer Meilenstein für die Seminolen war 2006 der Kauf der Restaurantkette ‘Hard Rock Cafe’.9

Filmempfehlungen zum Thema:

-

The White Feather (Die weiße Feder) mit Robert Wagner

-

Cheyenne mit Richard Widmark

-

Broken Arrow (Der gebrochene Pfeil) mit James Stewart

7 Quelle: Gloria Jahoda: The Trail of Tears, 1995

8 Quelle: www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=50, abgerufen am 13.01.2015

9 Quelle: Wikipedia, Stichwort: Seminole, abgerufen am 03.08.2015

6. Strohmänner spielen Schach

E s ist nicht verwunderlich, dass eine derart riesige Verschiebung von Landeigentum von staatlicher in private Hand auch zahlreiche Betrüger anlockte, zumal die Landobjekte oft tausende von Kilometern von der Hauptstadt entfernt lagen.

Neben klassischen Grundstücksspekulanten, die sich Land aneignen wollten, um von potentiellen Preissteigerungen zu profitieren, waren es die Eisenbahngesellschaften und auch Großgrundbesitzer, denen die ihnen legal zugesprochenen Grundstücke nicht genug waren.

So waren oft die angrenzenden, zu vergebenden Grundstücke Ziel von Betrug. Die schon erwähnten Strohmänner ließen sich meist schon für wenige Dollar motivieren, um als Käufer von Parzellen aufzutreten, um diese anschließend an die eigentlichen Parteien weiterzuverkaufen oder über die teilweise geforderte Zeitspanne von fünf Jahren zumindest auf dem Papier zu bewirtschaften.

Legal, wenig auch nicht sonderlich seriös, war es, dass Besitzer einer Parzelle ihre Kinder und die Großeltern als Käufer von Nachbarparzellen eingetragen hatten und damit den Landbesitz einer Familie auf geschickte Weise erheblich vergrößern konnten. Über Erbschaften konnte sich dann immer mehr zusammenhängender Landbesitz in den Händen einer Familie ansammeln.

Bestechung von Politikern und Beamten waren ebenfalls weit verbreitet, um die Landverteilungsregeln zu umgehen. Auch gewaltsame Vorfälle zur Landnahme oder sogar Enteignung gab es, wenn auch weitaus weniger als es die Vielzahl von Western, die dieses Thema behandeln, glaubhaft machen wollen.