Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

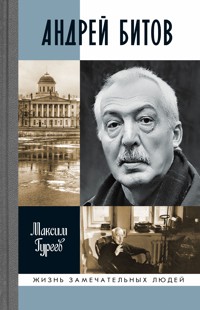

Писательская слава Андрея Георгиевича Битова (1937—2018) никогда не была громкой, но без его романов «Пушкинский дом», «Человек в пейзаже», «Улетающий Монахов» трудно представить современную русскую литературу. Битов ушел от нас совсем недавно, и эта книга является, по сути, первой его биографией. Притом необычной — ее автор, прозаик и режиссер-документалист Максим Гуреев, выстраивает свое повествование как сценарий неснятого Битовым фильма, в который вплетаются цитаты из произведений писателя, воспоминания о нем, голоса современников, рисующие живой и разносторонний портрет памятного многим мастера слова.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Максим Гуреев

АНДРЕЙ БИТОВ

Мираж сюжета

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2024

ИНФОРМАЦИЯОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор благодарит за помощь, оказанную при написании этой книги:

Анну Битову (1962—2023), Полину Баженову, Андрея Вишневского, Ксению Битову, Руслана Джопуа, Александра Великанова, Ксению Павлову, Софью Купряшину, Екатерину Варкан, Марину Смирнову, Павла Крючкова, Алексея Битова, Андрея Бычкова

В книге использованы фотографии автора и иллюстративные материалы, предоставленные наследниками А. Г. Битова.

Гуреев М. А.

Андрей Битов: Мираж сюжета / Максим Гуреев. — М.: Молодая гвардия, 2023. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1966).

ISBN 978-5-235-04797-6

Писательская слава Андрея Георгиевича Битова (1937—2018) никогда не была громкой, но без его романов «Пушкинский дом», «Человек в пейзаже», «Улетающий Монахов» трудно представить современную русскую литературу. Битов ушел от нас совсем недавно, и эта книга является, по сути, первой его биографией. Притом необычной — ее автор, прозаик и режиссер-документалист Максим Гуреев, выстраивает свое повествование как сценарий неснятого Битовым фильма, в который вплетаются цитаты из произведений писателя, воспоминания о нем, голоса современников, рисующие живой и разносторонний портрет памятного многим мастера слова.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Гуреев М. А., 2023

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2023

СОН БИТОВА 1

Сны — репетиция ада.

Андрей Битов

Битов любил записывать свои сны, находя в перечислении причудливых событий и описании ведомых и в то же время неведомых персонажей недоступное наяву ощущение пространства, времени и среды, ви́дение объема и цвета такими, какими они могут быть только внутри текста, который окружает писателя, нависает над ним девятым валом и грозит поглотить его, оставить на дне бескрайнего и, по сути, бездонного океана, имя которому — русский язык.

«Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он проснулся. Но, как ни силился, не мог вспомнить сна: забыл начисто. Душно было, вот что», — читаем в «Улетающем Монахове».

Не о духоте ли внутри текста идет речь?

Вполне возможно…

Или вот еще: «Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию, прямо около института, в ноябрьской Неве…» — обнаруживаем теперь уже в «Пушкинском доме».

И тут же, разумеется, постигает разочарование, недоумение ли — а где же океан? Ведь Нева никакая не бездна, но, с другой стороны, и не река, по утверждению ряда известных гидрологов, а то, что она может нависать, сливаясь с низким питерским небом, забираясь при этом не только за воротник, но и в душу, знают все, кто хоть раз посетил «вторую столицу» в несезон.

Угрожает.

Давит.

Грозит перстом в виде Александрийского столпа.

Вынуждает сознаться в содеянном, и Битов не выдерживает, дает признательные показания самому себе: «Надо мной нависает текст, как козырек над подъездом… Надо мной нависает текст, как питерское обложное, свинцовое небо. Надо мной нависает текст, как судьба. Значит, я боюсь текста».

Все правильно и стыдиться тут нечего, потому как страх сей естественен, ведь писатель, он же сочинитель рискует быть погребенным заживо, но он чает этого погребения, потому что не может без него жить, что для человека непосвященного кажется проявлением душевного нездоровья, является неразрешимым парадоксом, когда по доброй воле вход в подземелье автор сам заваливает огромным камнем, который, по словам Евангелиста, будет в урочный час отвален неведомо кем.

Итак, утром 12 января 1997 года Битов записал свой сон:

Будто я скачу верхом на белой лошадке по заснеженной Краснопрудной мимо своего дома в сторону вокзалов — будто сам же вижу себя из своего окошка…

(«Померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым» — данный эпизод взят из «Похорон доктора», написанных еще в 1970-х, видимо, сон носит повторяющийся характер, он не отпускает и не прожит окончательно.)

Итак, «кто-то», видящий сам себя.

Из сна же 1997 года становится ясно, что этот «кто-то» и есть автор.

В «Фотографии Пушкина» (1985) Битов уже наблюдал за собой нечто подобное: «Спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки… Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст».

Сны, как известно, имеют свойство развеиваться, затуманиваться в своем роде, растворяться во времени, которое в них течет иначе, нежели наяву. Стало быть, если не запишешь сновидение сразу, не остановишь ход призрачных событий хотя бы и на листе бумаги, не надейся, что утром следующего дня память сохранит их. Знание о том, что сновидение было, безусловно, наличествует, а вот самого сна нет и в помине.

И тогда ничего не остается, как придумывать сновидение заново, домысливать его, строить предположения, как бы все могло произойти, но не произошло.

«…будто сам же вижу себя из своего окошка.

За окном мороз и солнце, день чудесный.

Сон, вроде, во всех смыслах хороший.

Чуть неясна степень загрязненности снега и лошадки (отнесем это на счет экологии)», — приписал Битов утром 12 января после безуспешной попытки вспомнить подробности.

И все.

Сон на этом закончился, и началась явь, которая никуда не делась, а просто терпеливо дожидалась, когда настанет пробуждение.

Итак, морозный зимний день.

По старой Стромынской дороге в сторону Николаевского вокзала едет всадник.

Оказавшись в Красносельском урочище, которое он узнает по колокольне Покровского храма, что стоит на берегу Ольховецкого ручья, всадник замирает. Он испытывает недоумение и даже страх, ведь раньше никогда не бывал в этой местности, но откуда-то знает ее, например, хорошо помнит эту построенную Осипом Ивановичем Бове церковь.

Впрочем, такое довольно часто случается во сне — незнание обстоятельств не освобождает от узнавания образа и повторения действия, пусть даже и автоматического, интуитивного, на ощупь, но подсознательного повторения согласно механической памяти, неведомо когда и для чего сохраненной.

А всадник меж тем подъезжает к храму, спешивается, привязывает лошадь к ограде и заходит внутрь, в тепло и полумрак, заполненный неизвестными ему людьми. Тут совершается отпевание. Покойник, скорее всего отец большого семейства, потому как у его гроба теснятся дети разных возрастов и женщины с заплаканными лицами, возлежит величаво и даже в чем-то надменно. Его закрытые глаза устремлены в закопченный свечным нагаром потолок, под которым собрались херувимы. Высокий худощавый священник поет «Со святыми упокой», голос его дрожит, а лица его не разглядеть, поскольку оно теряется в косматых клубах ладана, летающего как вата на сквозняке.

Всадник встает поодаль, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим со стороны. Картина открывается, право, бесприютная, горестная, безрадостная: лишь головы да затылки, платки да воротники, уши да заиндевевшие окна, а еще висящий в левом приделе, как раз за гробом, образ Иоанна Предтечи, на котором пророк смотрит на свою же отрубленную голову, а палач-спекулатор заносит над ним обоюдоострый меч.

Всадник размышляет — выходит, что Иоанн Креститель видит себя уже после свершения над ним казни по приказу Ирода Антипы. Вот ведь как! Живого и мертвого Предтечу Господня разделяет краткий миг, мгновение, вспышка, время, сжатое и одновременно растянутое, когда можно находить сновидение, находящееся внутри другого сновидения, бесконечным, длящимся целую жизнь.

Однако сон, если это не безвременная кончина, имеет свойство заканчиваться.

После того как отпевание завершается, гроб закрывают, и все начинают выходить из церкви, стараясь не смотреть друг на друга и не оглядываться назад, чтобы не видеть, как священник прикладывается к образу Иоанна Крестителя, висящему справа от царских врат, дабы не испытать большую жалость ко Крестителю Господня, чем к лежащему в гробу гордому мертвецу.

«Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается; устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивело жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня: поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожею около зубов моих. Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои!» — сказано в Книге праведного Иова.

Всадник не понимает, о каких именно словах идет речь, можно ли их считать откровением или они и есть тот самый «непроходимый текст», который всякий раз является автору во сне.

— Кого хоронят, матушка? — спрашивает всадник у проходящей мимо него женщины в кацавейке, крестообразно перепоясанной черным платком наподобие парамана.

— Сочинителя, батюшка мой, сочинителя, — отвечает она.

Значит, все сошлось, и только что, на глазах всадника отпели олицетворенный текст, некое повествование, участником которого невольно стал он сам, проезжая по Краснопрудной улице мимо бывшего дома Министерства путей сообщения 1956 года постройки, где из окна комнаты на четвертом этаже на него смотрел человек.

Кто был этот человек и почему он стоял у окна именно в эту минуту?

Вероятно, это и был сочинитель (писатель Андрей Битов в нашем случае), который сообщил о себе в третьем лице следующее:

«Ночью он, как обычно, проснулся и, лежа на спине, разглядывал призрачный свет на потолке. Он, как всегда, думал, что до сих пор может понимать этот отсвет, и радоваться ему, и ощущать таинство почти так же, как в детстве. Просто смешно, но даже сейчас, если не глядеть на пергаментную грудь и руки и не двигаться, то есть не чувствовать слабость, а так вот спокойно и прохладно лежат и смотреть в полоток, он мог представить себя ребенком. Когда одеяло почти не давит, и не жарко, и ты один, а на потолке тот же отсвет, — это было точно то же ощущение, как в детстве. И если так смотреть на потолок, а потом закрыть глаза, он мог словно бы перемещать себя по комнате и поворачивать кровать: то он лежит головой к окну, то к двери… то он лежит лицом в комнату, то к стенке. А на самом деле он лежит и лежит себе на спине и не шевелится».

Вот, например, и усопший тоже лежит в гробу, не шевелясь, а подходящие к нему люди страшатся этой неподвижности, не верят в нее, надеются на скорое его, мертвеца, пробуждение, название которому — Воскрешение мертвых.

Наш же сочинитель, лежа на спине и заложив руки за голову, незаметно для себя засыпает…

Продолжение воображаемого сна:

…когда всадник вышел из храма на улицу, уже стемнело.

Снег перестал, и сквозь образовавшуюся в облаках треугольную дыру Всевидящего Ока выглянула луна, осветившая пустой церковный двор и деревянный мост через Ольховецкий ручей.

Всадник отвязал лошадь, и они стали выбираться на Стромынскую дорогу.

Вспомнил, как однажды в детстве, когда он с матерью был в эвакуации, точно так же ночью брели они по лунной дороге, проложенной небесным прожектором. Сейчас уже и не сказать, куда именно они шли, выбиваясь из сил, по пояс в снегу, а луна своим бледным, мерцающим светом прокладывала им путь. Но потом произошло страшное: мать вдруг куда-то пропала, исчезла, словно бы бесследно выпала из сновидения, и он — будущий всадник, он же будущий сочинитель и автор, он же грядущий покойник — остался совершенно один. Вернее, один на один с собственной тенью, которая извивалась в такт его нелепым, абсолютно беспомощным движениям, повторяла очертания снежных бесформенных истуканов, вытягивалась или, напротив, укорачивалась по мере движения луны по глухому как крышка гроба зимнему небосводу…

Разгулялся ветер между гигантских сталинских домов на Краснопрудной, и как только он поднялся-разошелся, поземка понесла по льдистому насту опилки и проволоку ветвей, лоскуты рассохшейся коры и обрывки газет.

Заголосил вихорь.

Сощурил свои монгольские глазки так, что и не различить зрачков.

Интересно, что в романе «Пушкинский дом» Битов описывает ветер не как обезличенное движение воздушных масс и уж тем более не как некое мистическое явление, исходящее из заросших усами и бородой пересохших губ Тучегонителя-Тетраграмматона, но как живое существо, склонное к неистовству и припадкам, умилению и умиранию. У ветра может быть имя, например, Ездра или Иов, Петр или Георгий, Максимус или Ардалион, Андрей или Иоанн, Модест или Димитрий, Олег или Константин…

«На город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание… Ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город… описав таким образом нестеровскую петлю... Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы — несколько страниц прилипло к луже под окном...

Порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые, в это измочаленное и мертвое утро, одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе», — читаем в романе.

Потом закрываем книгу.

Сквозняком захлопнуло окно в комнате, оттого Битов и проснулся.

Открыл глаза и обнаружил себя лежащим на спине.

Занавески жили своей жизнью.

Тянуло холодом.

Все-таки пришлось встать и подойти к окну. Тут Битов облокотился на подоконник, закурил, а всадника было уже почти и не разглядеть, разве что на самом горизонте, где-то в районе Ленинградского вокзала маячила одинокая точка.

Точка как штрих, как матрица, как молекула, как корпускула (так бы сказал Ломоносов) пространства, из которых это самое пространство и состоит, из их бесчисленного множества. Стало быть, если его (пространство) разъять, то каждый отдельно взятый эпизод даст толчок к новому повествованию, к новому тексту, который окажется внутри другого текста, как сон внутри сна, что и называется лимбом.

В «Божественной комедии» лимбом Данте называет первый круг ада, где пребывают добродетельные нехристиане, то есть, исходя из наших рассуждений, вымышленные герои, персонажи, которых нет, но которые существуют внутри реально написанного и даже изданного текста.

Святой Григорий Богослов замечает: «Иные не имеют возможности даже и принять дара (крещения) или по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств… они не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны; потому что, хотя и незапечатлены, однако же и не худы и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий, недостойный наказания, достоин уже и чести; равно не всякий, не достойный чести, достоин уже наказания».

Это вопрос грани, рубежа, предела (limbus на латыни), перейдя который, сочинитель становится частью вымышленного мира, одной ногой ступая в ад, однако осознает это он только во сне, который не может быть ни свидетельством, ни доказательством чего либо, не может послужить уроком или назиданием, потому как не оставляет после себя никаких следов кроме смутных воспоминаний и тлеющих впечатлений.

Читаем у Достоевского: «Этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека».

И снова цитата из «Пушкинского дома»: «Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений, — ветерок, аура… солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе».

Точнее и не скажешь — «опасная прозрачность», кромешная опасность, опасность, исходящая отовсюду.

А что же наш всадник по фамилии Битов?

Белая лошадка отныне вылеплена из снега или, как вариант, превратилась в гипсовый памятник белой лошадке, который со временем, что и понятно, значительно загрязнился, закоптился на задах Ленинградского вокзала, там, где некогда были конюшни и ямские избы при Стромынском тракте, а сам сочинитель, он же автор, уже стоит на перроне и готов перейти рубеж между неподвижной платформой, под которой гуляет «стылый морозный ветер», и плавающим на выкрашенных черной краской пружинах тамбуром вагона, что пахнет углем и креозотом.

До отправления «Красной стрелы» остается несколько минут.

Автор делает шаг и заходит в вагон, идет по коридору, освещенному подслеповатыми пластмассовыми светильниками, входит в купе и оказывается перед выходящим в непроглядную привокзальную темноту окном. «Закрыто на зиму» выведено белой краской на потрескавшихся крашеных-перекрашенных рамах. Автор смотрит в это более напоминающее сработанную из черного мрамора мемориальную доску окно и видит в нем отражение своей головы, лежащей на откидном столике, как на серебряном блюде, поданном Иродиаде.

Тут вспоминается, конечно, образ Иоанна Крестителя, который, как известно, висит с правой стороны от Царских врат в Покровской церкви на Ольховце в Красном селе.

Вагон меж тем вздрагивает, трогается с места и начинает свой разбег.

«Приостанавливая разбег, — размышляет сочинитель, продолжая смотреть на свою голову, — мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности».

Ну что же, участник наличествует — всадник, автор, Битов, лежащий в гробу покойник, Иоанн Предтеча, пронизывающий ветер, наконец.

Неужели и ветер является участником текста?

Разумеется! Ведь мы помним, что Битов наделил его качествами живого существа, нарисовал этаким безумцем, эпилептиком (борода «возбужденного» Федора Михайловича развевается на ветру вполне уместно): «Морозный ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам, тут же, не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как не было улицы — все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчики, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть — он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта».

Литературная реальность тоже имеет место быть — Краснопрудная улица, Ленинградский вокзал, Галилея, где ловко орудует обоюдоострым мечом палач-спекулатор, Стромынский тракт. Короче говоря, местность «странного протекания времени», о котором автор сказал бы так: «Оно было неравномерным и как бы прерывистым, оно тянулось, вытягивалось… и вдруг рвалось» (особенно когда палач-спекулатор опускал свой меч).

Время обрывается, и в эту его остановку вписываются многие эпизоды и события, многие жизни, целые эпохи вписываются, соединяя несоединимое, превращая сон в реальность и наоборот.

По сути, рассматриваемая на данных страницах иконография Усекновения главы Иоанна Предтечи, восходящая ко второй половине XVI века, передает состояние этого предела, лимба, когда Пророк и Креститель видит себя уже после свершения над ним казни, а живого и мертвого Иоанна разделяет краткий миг, время, сжатое и одновременно растянутое до длины целой жизни.

Ад же (хотя этот термин, безусловно, чрезвычайно маркирован) оказывается неизбежным результатом подсознательного высвобождения страхов и запретных мечтаний, рассуждений «вопреки» и опасных табу, которое происходит именно во сне, когда совершенно допустимо не только позволить себе, но и смочь.

Разрыв времени — это и есть остановка сна, переход из одной реальности в другую, каждая из которых имеет свою закономерность, свою последовательность, установленную логикой событий.

Вот, кстати, еще один термин — «логика событий»!

В «Пушкинском доме» находим такую мысль в этой связи — «более правильной последовательности, чем временная, все-таки нет: именно в ней содержатся не только нами открытые закономерности, но и те, которые мы не улавливаем до сих пор».

Перечисление событий в хронологическом порядке, безусловно, логично и достаточно информативно, оно легко считывается здравомыслами, не претендующими на знание дословесного и предсловесного. Однако обратная последовательность, обратная хронология, когда тайное становится явным, потому что время имеет свойство протекать вспять, куда более подходит нашему повествованию об авторе, которого уже нет, но при этом он есть в собственных его текстах.

Так и смотрит Битов на свое отражение в черном окне вагона, на отражение, за которым проносятся назад мачты привокзального освещения, мосты и эстакады, на отражение, которое движется в пространстве, пересекает местность сна, а он — автор при этом оказывается неподвижен, находясь в другом измерении и времени.

Как уже было замечено выше, окно напоминает сработанную из черного мрамора мемориальную доску, на которой написано: «В этом доме с середины 70-х годов ХХ века по 2018 год жил известный русский писатель Андрей Георгиевич Битов» (адрес сообщается в примечании: улица Краснопрудная, 30—34, с.1)

Получается, что ровно через 21 год после зимних событий сна 1997 года, зафиксированных сочинителем в своей записной книжке, тоже зимой произошли события, которыми, по сути, надо было заканчивать эту книгу — отпевание раба Божьего Андрея в Покровской церкви, что в Красном селе у ручья.

Но мы, сообразно всему вышесказанному начинаем ее (книгу) именно ими (событиями).

Отпевание тогда совершал известный московский протоирей Владимир Вигилянский, литератор, обитатель Переделкина, настоятель Татьянинской Университетской церкви.

Был он высок, сед и худ.

При исполнении «Со святыми упокой» голос отца Владимира дрожал, а лицо его терялось в клубах ладана, который в виде бесформенных ошметков рваной ваты летал по храму, кувыркаясь в потоках сквозняка, — ведь дверь постоянно то открывалась, то закрывалась, люди то входили, то выходили, словно бы, не находя себе места на этом печальном мероприятии. Томились, оказавшись наедине со страшной и торжественной тайной, постичь которую суждено было лишь усопшему.

«Панихида была довольно торжественна… были сказаны слова, были произнесены намеки — они еще более возбудили скорбящих некой посвященностью и причастностью к мужественному и немногочисленному противоречию неисчислимым силам зла, — читаем у Битова. — Голоса дрожали взволнованностью при приближении к намеку, обеспеченная опасность еще более спаивала всех, и смерть уже ничего не значила… Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым, никто не пришел к человеку, который жил свою жизнь и потерял ее — все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет. И оратор, сумевший более прозрачно намекнуть, потуплялся так гордо и скорбно, будто это были его собственные похороны, и сходил явно с кафедры, хотя ее и не было».

Потом к гробу стали выходить участники церемонии и говорить речи. По большей части это были воспоминания о покойном, из которых складывался типический образ большого русского писателя — проницательного и многоопытного, мудрого и боголюбивого, пострадавшего за правду (как без этого!) и, разумеется, пьющего. Иначе говоря, под сводами Покровского храма обретала свои явственные очертания абсолютная и окончательная замкнутость Битова, его, говоря языком театральных терминов, абсолютное «публичное одиночество».

Вероятно, предвидя этот «дикий шепот затверженных речей» (сказано по-лермонтовски хлестко и безжалостно), еще в конце 1960-х годов автор предупреждал: «Абсолютная замкнутость и полная открытость. Последнее — и есть писатель. О нем мы знаем все и ничего. Поэтому так пристально (с той же неподвластной жадностью, что подглядывание в чужой листок…) начинают после его смерти устанавливать, кто же он был: письма, воспоминания, медицинские справки, — и не достигают успеха. Этот человек, проживший так открыто, так напоказ, так на виду, — оказался самым скрытным, самым невидимым и унес свою тайну в могилу».

После таких слов садиться за биографию писателя Битова Андрея Георгиевича получается как-то нелепо, глупо, коль скоро сам главный наш герой предостерег от подобного рода бессмысленных, по его утверждению, затей.

И это было бы абсолютной правдой, если бы не один секретный ключ, заповеданный нам автором и, увы, незамеченный, «прозеванный», как бы сказал «завывающий баритон» Игорь Северянин, — тот самый временно́й зазор, равный промежутку между жизнью и смертью Иоанна Предтечи, между сном и явью, лимбом и пробуждением, между едущим в купе «Красной стрелы» автором и отражением его головы, несущейся сквозь ночь, между 1997 и 2018 годом, и, наконец, между всадником и наблюдающим за ним из окна сочинителем, как за самим собой. Зазор и червоточина, промежуток и путь, расстояние и вспышка, что открывают нам платоновского «сокровенного человека», который скрыт и невидим на поверхности, но в то же время (в другом измерении и среде) реален и доступен (в своих текстах в первую очередь), давая тем самым возможность повествовать о себе хотя бы и устами другого сочинителя.

Сочинитель повествует о сочинителе как о самом себе!

Но Битов вновь предостерегает: «Автобиографичность прозы — вещь очень обманчивая для тех, кто, угадав эту автобиографичность, совмещает автора и героя. Это область как раз самая фантастическая. Просто твоя жизнь — неизбежно глубже твоих знаний. Ибо, чем больше и глубже ты знаешь, тем ты подвижнее в этом знании и свободнее. Да и прав на эту деформацию у автора больше».

Подвижность и деформация как нарушение перспектив линейного повествования и отказ от классических схем реалистического письма. Однако не отрицание его, а наполнение новым содержанием, его художественное переосмысление.

Таким образом, речь будет идти о том Битове, которого видит автор, а вслед за ним и вы — читатели. Это будет повествование как бы о Битове-мираже, о вымышленном Битове, но им же самим и вымышленном, что нас (с нашими ошибками, домыслами, предположениями) прощает, с одной стороны, а с другой — освобождает, развязывает руки в моделировании обстоятельств, образов и поступков нашего героя.

Итак, в Петербург Андрей Битов прибыл без пяти восемь утра.

Он вышел на площадь Московского вокзала, закурил и отправился домой, до которого пешком было минут десять, не больше…

ДОМ БИТОВА 1

Странное это чувство — время!

Андрей Битов

«Дом, это — крепость, населенная дружными, любящими людьми, наделенными многими, все реже встречающимися качествами. Они красивы, воспитаны, не лгут друг другу, охотно и без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые на себя ради семьи; здесь совсем нет хамства и грязи, и здесь все любят друг друга… — читаем в главе “Версия и вариант” из первого раздела “Пушкинского дома”. — Они живут мужественно, чисто и достойно, пока кругом на лестничных площадках и дворах все ссорятся, разводятся, матери-одиночки “водят к себе”, пьют, дерутся, и дети все реже узнают в лицо отца… — они живут хорошо. Их много, и они вместе — большая семья, какие сейчас встречаются лишь в романах».

Стало быть, такого дома и такой семьи нет, их просто не существует, они есть лишь плод долженствования, они деформированы (по воле автора) до неузнаваемости, и если даже составить в один ряд воображаемые портреты родственников, то никто из их потомков никого, разумеется, не признает, и потребуются весьма пространные подписи под каждым изображением, чтобы хоть как-то свести это собрание воедино — кто кому кем приходится, кто на ком женат, кто за кем замужем, кто чьим ребенком является. Но даже и в этом случае по-толстовски фундаментальное «они живут ради семьи, они живут — в семье, семья — форма их выживания» — ничем иным как декларацией намерений не будет, тем более, что многих из них уже нет в живых, и не у кого спросить, как же они жили на самом деле, а сама по себе формула выживания имеет великое множество привходящих и весьма лукава сама по себе.

Ростовы и Болконские, Громеко и Живаго, Головлевы и Епанчины, Карамазовы и Артамоновы, Мелеховы и Каренины выживали по-разному, превращая русский классический роман в хаос, в безуспешную попытку оформить, облагородить ли стихию хотя бы и родственными связями, в своем роде обрамить ее этими семейными мифами, старинными и благообразными портретами работы Элизабет Виже-Лебрен из коллекции князей Юсуповых. Впрочем, в конце концов «эпос частной жизни», по словам Белинского, он же одинокий голос человека, побеждал, торжествовал, семьи рушились, а незавершенность и отрывочность образов и сюжетных линий всякий раз доказывали, что Толстой и Горький, Достоевский и Салтыков-Щедрин, Пастернак и Шолохов писали «не о том».

Вернее сказать, получалось у них «о другом».

Не о любящих, а о ненавидящих…

Не о красивых людях, а об уродах…

Не о достоинстве, а о предательстве…

Потому что писали «со всей беспощадностью к самим себе», как подмечал Битов, из самих себя и своих же семейных историй и обстоятельств пытались вышагнуть, неизбежно при этом оказываясь одной ногой в аду, о чем было рассказано в предыдущей главе.

Впрочем, чтобы совершить такой поступок, чтобы вышагнуть, чтобы смочь, следует понять, откуда надлежит вышагивать, от чего отталкиваться, потому подолгу и пристально наблюдали со стороны за собой, за своей семьей, за своим домом.

Изучали предысторию в своем роде.

Пытались ответить на вопрос — «кто все эти люди, именующие себя родственниками?» — чтобы потом вывести их в образах ярких, но не имеющих к действительности никакого отношения, написать картину необыкновенную, фантастическую, чудовищную. Читаем у Достоевского: «Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву».

* * *

Всё началось с разложенных на письменном столе фотографических карточек, снятых в различных ателье города, в разные годы, летом и зимой, во время работы и на отдыхе, за праздничным семейным столом (скорее всего, кем-то из участников застолий). Также среди изображений были и так называемые «моменталки», «щелкнутые» неизвестно кем и где. Некоторые из фотографий были подписаны, выдавая орфографию и почерк своего времени, некоторые же, напротив, казались сделанными вне времени, мутные, засвеченные, нерезкие, с аккуратно вырезанными ножницами забытыми участниками того или иного портрета, той или иной постановки, со следами нелепой цензуры в своем роде.

Битов смотрел на эти изображения — а ведь это и была его семья, родственники по линии мамы и отца. Недоумевал: «Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе… Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф, под какой матрац?»

Карточки можно было менять местами, перекладывать, переставлять кадры как на монтажном столе, пытаясь сложить из них фотороман или кинороман, коллективный фотопортрет или киноикону.

В 1986 году такую «Киноикону» Битов и написал, вернее сложил:

И будто ржавой фильмы плеск —

Мир тонет в штопаном тумане.

Забор, дорога, поле, лес,

С коровой на переднем плане.

Жует корова по слогам,

Квадратно бьется пульс на вые.

И драгоценно по рогам

Стекают капли дождевые.

Никак мгновенье не поймать,

Так миг отрыва капли краток.

Так, значит, киноаппарат,

Так, значит, кинооператор.

Сосредоточен и красив,

Его волнует диафрагма,

Он заслоняет объектив,

Как сына — старенькая мама.

Он так изображенью рад!

Его экран в заплатах манит…

За ручку водит аппарат,

Вот он уже киномеханик.

Никто кино смотреть нейдёт,

Хоть фильма выше всяких критик.

Но кто-то сверху дождик льет…

И, значит, у него есть Зритель.

Из-за застрехи чердака,

Кривой из-за дождя кривого,

Смерть так понятна и близка —

Как расстоянье до коровы.

Он зрит в чердачное окно

И слышит снизу плач ребёнка.

Так начинается кино.

И в это время рвётся плёнка.

Итак, попытаемся склеить эту пленку, используя «эффект Кулешова»:

— автор,

— великие предки (они же праотцы из праотеческого ряда иконостаса),

— автор,

— его мать и отец,

— автор,

— возникновение текста,

— снова автор,

— похороны литературного персонажа…

Таким образом содержание последующего кадра будет полностью менять смысл кадра предыдущего, в чем заключается, по утверждению Альфреда Хичкока, «настоящее искусство создания идей».

Автор — Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 года на 8-й Советской улице (бывшая 6-я Рождественская) в квартире бабушки Александры (Алисы) Ивановны Кедровой (Эбель) (1880—1955) — пианистки, профессора Ленинградской государственной консерватории.

По крайне мере, начало фильмы видится таким.

Именно с этой квартирой связано первое воспоминание Андрея о себе.

Вот он видит себя идущим по таинственному коридору, который уже со временем наполнит деталями, коих изначально, скорее всего, не было, но в то же время не могло не быть — сундук, висящий на стене велосипед, над велосипедом рога, а под рогами — подкова «на счастье».

В руках маленький Андрей почему-то держит сахарницу (откуда она взялась в коридоре, неизвестно). Он проходит в ванную и здесь высыпает сахар в рукомойник. Он понимает, что совершает преступление, за которое будет наказан. Сахар сыпется как снег и исчезает в желтоватом водовороте, а из-за стены доносятся звуки фортепьяно — это музицирует бабушка. Опять же со временем Андрей узнает, что это Шопен, и будет говорить, что «ненавидит» его, потому что он звучал в этой квартире на 8-й Советской улице постоянно и по умолчанию был частью быта семейства Кедровых.

Что же касается фамилии Кедров, то она является непростой и простой одновременно. Во-первых, к кедру, дереву семейства сосновых никакого отношения она не имеет. Во-вторых, является фамилией священнической (поповской в простонародье), что в годы советской власти по понятным причинам не афишировалось. Известно, что эта фамилия (Кедров, Кедрин) присваивалась выпускникам семинарий и духовных академий в честь византийского хрониста рубежа XI—XII веков Георгия Кедри́на — составителя «Исторического синопсиса», первого фундаментального сборника трудов Георгия Амартола, Иосифа Флавия, Псевдо-Симеона Логофета, Георгия Синкелла, Иоанна Скилицы — выдающихся хронистов Древней Церкви.

Известно, что прапрадед Андрея Битова по материнской линии Василий Петрович Кедров (1789—1846) — выпускник Санкт-Петербургской Духовной академии, в столицу Империи прибыл из Киево-Печерской лавры (по утверждению А. Г. Битова). После окончания Духовной академии в 1819 году он служил в Ведомстве учреждений императрицы Елизаветы Алексеевны. В 1824 году В. П. Кедров был назначен клириком Гатчинской госпитальной церкви во имя Апостола Павла в должности иерея, а в 1826 году стал настоятелем-протоиереем Александро-Невской церкви при Гатчинском сиротском институте, а также учителем Закона Божия. Скончался он в 1845 или 1846 году и бы похоронен на Старом Гатчинском кладбище в семейном захоронении.

Его сын Константин Васильевич Кедров родился в Гатчине в 1827 году. Окончил Сиротский институт, где служил его отец, а затем шесть лет учился в Главном педагогическом институте в Петербурге на историко-филологическом отделении. Согласно аттестату, «отличался благонравным поведением, превосходными способностями и неутомимым прилежанием». По окончании данного учебного заведения был награжден золотой медалью по ходатайству министра народного просвещения графа С. С. Уварова. В 1848 году К. В. Кедров был определен учителем греческого языка в Новгородскую классическую гимназию, но уже в 1851 году вернулся в Петербург, где начал преподавать русскую словесность и русскую историю в Мариинском институте, а также русский язык в Училище правоведения.

В 1867 году Константина Васильевича назначили постоянно присутствующим членом Учебного комитета при Святейшем Синоде, а также экстраординарным профессором Историко-филологического института Университета, который располагался на Университетской набережной в строении 11 — там, где сейчас находятся филологический и восточный факультеты СПбГУ. В 1872 году К. В. Кедров стал директором Историко-филологического института, а в 1880 году был удостоен чина тайного советника.

Константин Васильевич был женат на Марии Николаевне Орловой (1832—1899), дочери протоиерея Николая Мефодиевича Орлова, настоятеля Сергиевского всея артиллерии собора, что на Литейном проспекте (ныне не существует).

К. В. Кедров умер 1 мая 1903 года на вечерней конференции института во время произнесения речи в защиту классического образования (в это время как раз шли бурные споры об изменении устава Историко-филологического института). Константин Васильевич успел сказать только: «Теперь приступим к решению этого вопроса…» и потерял сознание. В некрологе сообщалось: «Как гранитный утес стоял он среди бурливого моря, и шумливые волны бессильно разбивались об него! Сколько метаморфоз пережили мы с нашей средней школой, сколько лиц меняло за это время свои убеждения, старательно применяясь к господствующим веяниям. Константин Васильевич оставался всегда верен своим принципам и убеждениям… Скончался известный лингвист и педагог, директор Императорского Историко-филологического института, Константин Васильевич Кедров. Смерть пришла к нему внезапно, застав его среди горячей и оживлённой работы. К. В. Кедров умер среди собрания профессоров, председательствуя в конференции, умер на своем посту».

К. В. Кедров был похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. Известно, что после его кончины имя Кедрова было присвоено Обществу взаимопомощи бывших студентов Историко-филологического института.

Константин Васильевич имел трех дочерей и трех сыновей.

Елена Константиновна Кедрова умерла в младенчестве в 1880 году.

Александра Константиновна Кедрова — член Общества попечения о бедных и больных детях.

Антонина Константиновна Кедрова (1864 — после 1940) окончила Высшие педагогические курсы в Петербурге. Во время Гражданской войны с мужем — Афанасием Михайловичем Бухтеевым, генерал-майором Корпуса гидрографов, членом Особой полярной комиссии при Императорской академии наук — и дочерью Марией оказалась в эмиграции в Сербии.

Модест Константинович Кедров (умер в 1901) — офицер Русского флота. Служил на крейсере «Владимир Мономах», когда в 1890 году на нем совершал плавание в Японию будущий Император Николай II. Был женат на Ольге Владимировне Верховской — дочери адмирала Владимира Павловича Верховского, начальника Главного управления кораблестроения и снабжения, кавалера орденов Белого орла и Святого Александра Невского.

Василий Константинович Кедров (1872—1917) — выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, помощник начальника Отряда подводного плавания Балтийского флота, начальник 7-го дивизиона эскадренных миноносцев, капитан 1-го ранга. Погиб 14 ноября 1917 года на эсминце «Бдительный».

И наконец, дед Андрея Битова, отец его матери Ольги Алексеевны Алексей Константинович Кедров (1859—1916).

Согласно семейному преданию, Алексею, как и его братьям — Модесту и Василию, прочили военно-морское будущее, но в младенчестве Алеше повредили руку, что впоследствии привело к «сухорукости». Путь в Морской корпус, таким образом, ему был закрыт.

В 1884 году А. К. Кедров со степенью кандидата закончил возглавляемый его отцом Историко-филологический институт. В «Исторической записке…» П. К. Тихомирова за 1905 год читаем: «С 1 февраля 1883 года по 1 августа 1884 года (А. К. Кедров) состоял преподавателем русского языка и отечествоведения в Техническо-дорожном училище Грязе-Царицынской железной дороги. 1 января 1885 года назначен сверхштатным преподавателем истории во 2-ю С.-Петербургскую гимназию. С 15 октября 1885 года утвержден преподавателем Мариинской женской гимназии в Ведомстве Императрицы Марии, оставаясь во 2-й гимназии. 12 августа 1888 года утвержден штатным преподавателем истории во 2-й С.-Петербургской гимназии. Высочайшим Приказом 5 мая 1891 года командирован с ученой целью за границу на два года и потом в Москву на 1 год. 24 сентября 1900 года назначен директором Ташкентского Реального училища».

Этот эпизод из жизни своего деда, которого он, кстати сказать, никогда не видел, но был премного наслышан о нем, потому как в доме был настоящий культ деда, внук прокомментировал следующим образом: «Мой дед, который позже в Петербурге директорствовал в гимназии, там (в Ташкенте) служил. Был директором реального училища. По отъезде в Петербург (в 1912 году) дед был награжден Золотой звездой эмира Бухарского».

После возвращения в Петербург до своей смерти Алексей Константинович работал директором 7-й Санкт-Петербургской гимназии Эвальда, что на Кирилловской улице (рядом с 8-й Советской). Он был женат на Александре (Алисе) Ивановне Кедровой (урожденной Эбель) (именно в ее квартире на 8-й Советской улице в Ленинграде и появился на свет Андрюша Битов).

Об этой удивительной женщине — любимой бабушке будущего писателя, следует сказать особо.

Алиса Эбель родилась в Петербурге в 1880 году в немецкой семье лютеранского вероисповедания, предположительно происходившей из Бремена (по другой версии — из Штеттина в Пруссии, ныне польский Щецин). В 1896 году Алиса закончила гимназию, а через четыре года частную музыкальную школу по классу фортепиано у Осипа Александровича Боровки и Василия Васильевича Виссендорфа, впоследствии ведущих педагогов Санкт-Петербургской консерватории.

С Алексеем Константиновичем Кедровым, который был старше ее на 21 год, Алиса Эбель познакомилась в 1899 году. Андрей Битов сообщает: «Они плыли вместе на пароходе (она навещала каких-то дальних родственников в Бремене; они были уже натурализовавшиеся в Петербурге). Он (дед) познакомился с необычайно красивой немкой (моей бабушкой). Вот эта бабушка у меня в памяти, она была моя любимая бабушка… Дедушек у меня не было, они все умерли до моего рождения».

Ольга Алексеевна Кедрова в своих воспоминаниях несколько уточняет эту информацию, утверждая, что встреча мамы и папы на борту парохода произошла в рейсе Штеттин — Санкт-Петербург.

Взаимные чувства вспыхнули.

Из письма Алексея Кедрова Алисе Эбель: «Я Вас люблю, Алиса, такою, как Вы есть. Нет никаких сомнений. Всё, всё — и сами Вы, и Ваша вера, и привычки — для меня все дорого и свято. И каждая строка письма от Вас, и все, что Вы зовете недостатком, дороже мне всех добродетелей земли. Ах дайте мне свободу; я напишу еще раз Вашей маме, что прошу ее принять мое признание, что она обещала не препятствовать моему счастью, когда узнает, что Вы его хотите. А если это бесполезно, то я приеду и увезу Вас. Можно ли верить своим чувствам? А разве существует на свете сила, способная заглушить чувство, раз оно есть? Для меня, я знаю, ее нет».

В ответ Алексею от Алисы приходит короткая записка, в которой она сообщает, что «готова бежать с ним».

Однако осенью 1900 года А. К. Кедров получает назначение в Ташкент, куда и уезжает от своей возлюбленной с тяжелым сердцем. Его угнетают не только разлука, но и то обстоятельство, что мать Алисы, Мария Рудольфовна Эбель, категорически против их альянса. Из письма Алексея Алисе: «Вы боитесь, что Мария Рудольфовна Вас не поймет. А вы пробовали, Алиса, говорить с мамой с убеждением… Тогда Вам станет ясно, мир или война».

Мир (мир ли?) в этой истории наступил только в начале 1902 года. Выйдя замуж на Алексея Константиновича Кедрова, Алиса Эбель перешла в православие и стала Александрой Ивановной Кедровой («ее отец был, по-видимому, Иоганн, я не знаю, почему она стала Ивановной», — пишет А. Г. Битов).

Вскоре после свадьбы молодые супруги уехали в Ташкент где, по словам директора местного реального училища А. К. Кедрова, «дело было в полном ходу, живое дело! 330 мальчуганов хотят жить с пользой для себя и для других и будто говорят мне: «Послушай, Ты о нас заботься, Тебе нас вверили, Ты не можешь пренебречь нами».

Ташкент начала ХХ столетия Алексей Константинович описывал в своих письмах так: «Ташкент — город не дурной; одноэтажные постройки все спрятались в саду из тополей, акаций и лип, — прибавить сюда яркое солнце и голубое небо… Население подвижное… Нигде не приходилось видеть столько Петербургских лиц, так неожиданно встретить старых петербургских знакомых; и все здесь временно, чтобы, сделав дело, через 3—4 года исчезнуть… некоторые привыкают… и, уехав, снова возвращаются назад.

Восточный характер придает городу оригинальность: караваны верблюдов, восточные лица, пестрые наряды и величественная чалма — все своеобразно. Как красиво они обвивают огромнейшим полотенцем прикрытую ермолкой голову, причем, у безграмотных один конец полотенца свободно свешивается на плечи, а у образованных концы старательно запрятаны. Ведь это полотенце, собственно говоря, погребальный саван, который каждый правоверный, боясь умереть в пути, носит у себя на голове. На балу у генерал-губернатора туземцы в своих праздничных нарядах были красивее всего…

У меня теперь своя квартира из четырех комнат (Касьяновская улица, 8 — М. Г.)… знакомые приходят полюбоваться чудным видом, который открывается у меня с террасы, терраса над обрывом, внизу вьется река, на другом берегу лесок, а вдали гряда покрытых снегом гор; — до них 90 верст — это Чимган — летняя резиденция ташкентцев».

29 октября 1902 года в семье Кедровых родилась дочка (всего у Алексея Константиновича и Александры Ивановны будет пятеро детей).

Из письма А. К. Кедрова отцу: «Как только жена встала с постели мы дочку окрестили и в память нашей бабушки назвали Марией… Дочурка, кажется, тоже здоровенькая, маленькая и краснощекая… Жизнь несколько переменилась: со службы тороплюсь домой купать Марусю, а ночами уже привык спать урывками, так каждые три часа происходит побудка. Ни няни, ни мамки у нас нет, — здесь трудно найти хороших людей — и нянчимся сами… Теперь больше чем когда-нибудь мечтаем о поездке летом в Петербург… с моей стороны будет сделано все возможное, чтобы хоть на лето поехать в родные края».

Для семьи Кедровых-Битовых Ташкент впоследствии станет особым городом.

Здесь в эвакуации с мамой и бабушкой окажется маленький Андрей.

Сюда в командировку приедет Алеша Монахов, чтобы убедиться в том, что «не было уже того Ташкента. Недавнее землетрясение, как бунт времени, окончательно погребло его детство, дав понять, что место для родины — еще или уже не родина. Не было того Ташкента — и это же надо! — родители его в чудом уцелевшем закоулке. Словно родина — это они… повернув в родительский проулок, он такой вдруг ощутил непроглатимый, но и неисторжимый ком в груди, но он не задохнулся и не заплакал».

Но всё это будет еще нескоро, а пока вернемся в начало ХХ века, а точнее, в 1912 год, когда Алексей Константинович получил предписание покинуть Ташкент, в котором он провел 12 лет, и вернуться домой.

В Петербурге А. К. Кедров настоял на том, чтобы Александра Ивановна (к тому времени уже мать пятерых детей) поступила в консерваторию. При содействии Александра Константиновича Глазунова, с которым Кедров был лично знаком, А. И. Кедрова получила должность преподавателя курса фортепьяно на композиторском факультете, как успешно окончившая фортепьянное и композиторское отделение. Известно, что во время обучения и после завершения консерватории Александра Ивановна подрабатывала как тапер в кинотеатрах, а также как переводчик (немецкий и французский языки она знала в совершенстве). С 1918 по 1922 годы А. И. Кедрова совмещала преподавательскую деятельность в консерватории с должностью заведующей отдела Информбюро в Смольном.

Ольга Алексеевна Кедрова (дочь Алексея Константиновича и Александры Ивановны, мать Андрея Битова) вспоминала: «В Консерваторию мама поступила 12 сентября 1912 года, сдав экзамены на три пятерки. Ей был 31 год. Диплом свободного художника получила 18 апреля 1915 года, когда папа был уже серьезно болен. Папа умел думать вперед и обеспечил маме возможность встать на ноги в те далекие труднющие годы, которые в перспективе видел, как историк. Он сам читал и объяснял маме все книги по теоретическим предметам, для поступления в Консерваторию. Их разговоры о “контрапункте” мы — дети ненавидели. С войной 1914 года папино здоровье подкосилось… 17.12.1914 года был первый тяжелый приступ грудной жабы, а потом снова 30.12, 7.1.1915 и в феврале тоже. А мама сдавала выпускные экзамены. В мае 1915 года папа с мамой ездили в Кисловодск на нарзанные ванны.

В ночь на 18 февраля 1916 года папа скончался.

31 января 1916 года мама записала в дневнике: «Голубчик ездил с Олей на “Онегина”, так как она из-за кори не попала, когда я была с детьми. Эту поездку я очень хорошо помню. Ехали мы на саночках вдвоем. Невский был разукрашен флагами, а извозчик все терял кнут, с похмелья. А в театре мы сидели в партере, близко, и папа мне подарил коробку шоколада. Горда я была предельно “и не знала я, и не ведала” о том, что случится так скоро».

Алексей Константинович Кедров умер в возрасте 57 лет от «грудной жабы» (стенокардии). Спустя почти сто лет его внук напишет: «Дед, по-видимому, знал, у него “грудная жаба” была, как теперь и у меня, что он не жилец… Шла Первая мировая, жизнь была нелегкая, он сказал, что в будущем году все будут висеть на фонарях. Вот эту фразу мне передали по памяти. Как историк, он был прав, но он взял и в 16-м году помер».

Деда внук, повторим, никогда не видел, и ему ничего не оставалось, как воображать его, представлять себе таким, каким бы он мог быть.

Читаем в романе «Пушкинский дом»: «Лева отработал “гипотезу второго отца”, оставалась еще “гипотеза деда”. У сына родился отец. У внука рождается дед… Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лева всматривался в его прекрасные фоточерты… гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты… Лева достал и прочитал некоторые работы деда… не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей… Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и, в этом звании, очень хорошо получалось так: Дед и Внук».

Итак, получался какой-то неведомый дед, вымышленный, не имевший к реальному никакого отношения. После революции он, разумеется, был арестован, поскольку был «из бывших», причем имел отношение как к духовенству, так и к научной интеллигенции, сидел, вышел, вновь оказался в заключении, посему завеса секретности над ним носила характер обязательный и даже необходимый, а недосказанность и намеки приветствовались, поскольку добавляли к образу деда черты героические и даже эпические.

Вполне возможно, что в воображении автора переплетались образы реальные и вымышленные, происходила аберрация сознания, внутри которой совпадения уже не носили характер случайности, но более системы или даже закономерности (времена и нравы тому во многом споспешествовали). Например, полный тезка прадеда автора, известный ленинградский протоиерей Константин Васильевич Кедров, клирик Троице-Измайловского собора, был действительно арестован в 1935 году и выслан в Казахстан, где и скончался в 1941 году.

Битов замечал: «Меня часто спрашивали, откуда я взял своих дедов в “Пушкинском доме”. И я терялся ответить. Выдумал я их, потому что их мне не хватило! Выжили бы мы семьёй, родился бы я, если бы они дождались меня как внука? Сомневаюсь. Сочинять же надо так, чтобы читатель мог подумать, что так оно и было. Не было ничего фантастичнее нашей реальности. А чтобы реалистично вышло, надо выдумать так, чтобы на правду было похоже. Посмертной славы не бывает, если хоть кто-нибудь не вспомнит, хоть бы и автор. Я — памятник своих дедов, хотя вроде ещё и не буфет».

Реальной во всей это истории была, пожалуй, лишь бабушка — Алиса Эбель. Однако ей места в «Пушкинском доме», как известно, не нашлось, но внук оставил о ней воспоминания: «Я вырос в дореволюционной семье, вот это единственное, что я могу сказать. Они добросовестными были специалистами. Слава Богу, что у них до революции умерли их отцы, потому что тогда судьба всей семьи не совпала бы с судьбой страны. А так вдова с мелкими детьми, учительница музыки… Более русской женщины я не видел. Честно говоря, потому что о том, что она немка я узнал только, когда стали возвращаться (из ссылки) ее сестры из Казахстана, они носили еще фамилию Эбель, родовую. Они вернулись, я помню этих несчастных старушек. Вот вернулись и сидят две нищие старухи на сундуке в прихожей — вот это я помню. Потом они жили-жили у нас в доме, а бабушка была профессор консерватории, она была уже очень важная, даже, по-моему, орден получила какой-то, Трудового Знамени или что-то такое… (и вновь аберрация памяти — орденом Трудового Красного Знамени была награждена тетка А. Г. Битова Мария Иосифовна Хвиливицкая (о ней еще пойдет речь в этой книге), а Александра Ивановна Кедрова (Эбель) была награждена медалью “За доблестный труд в великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. — М. Г.). Она была главой семьи… у нас был матриархат, была коммуналка из родных… в доме существовал какой-то культ бабушки, она была у нас такой Сталин без тирании».

В годы Великой Отечественной войны Александра Ивановна оказалась в эвакуации с консерваторией в Ташкенте, где она работала над переложением узбекского музыкального фольклора для фортепьяно, а также составила «Методическое указания к преподаванию общего курса фортепьяно» для учащихся музыкальных школ. По возвращении из эвакуации А. И. Кедрова продолжила свою преподавательскую деятельность в Ленинградской консерватории.

Скончалась она в 1955 году в возрасте 75 лет (похоронена на Шуваловском кладбище).

Читаем у Андрея Битова: «Бабушку, Александру Ивановну Кедрову… я вспоминаю очень часто… Особенно часто я ее стал вспоминать, когда меня наконец выпустили за границу. Каким-то образом Германия оказалась первой и наиболее посещаемой заграницей. И вдруг я свою бабушку стал чувствовать через немцев. То есть она была идеальным русским человеком, которого я знал в своей жизни, — по красоте, чистоте… но она была все-таки немка. Была какая-то особая добросовестность в движениях, но ничего, переходящего в пародию (в ее сестрах это было виднее). Вот мне вспомнилось, например, как она держалась за сумочку. Только на Западе, в Германии, я понял, что за сумочку действительно надо держаться — там паспорт и валюта. И ключи, может быть. И пусть уже не было ни паспорта, ни валюты, но привычка держаться за сумочку осталась. Все пропадет, все сгорит, но это должно остаться. Чисто западное — твои документы и твой счет — половина бытия. Потом помню, как она меня воспитывала внутри этого самого сталинского советского времени. Она как профессор получала много по тем временам — четыре с половиной тысячи сталинских рублей — это было серьезное финансовое положение. Она подарила мне маленький сейфик — с ключом, с сеточкой, с перегородочкой — такой сундучок кованый. И туда она мне сбрасывала новые никелированные монетки, которые почему-то не любила тратить. А когда у меня набирался полный сундучок, она мне их обменивала на бумажку. Вот такая система. И только потом я понял, что это навыки совершенно не советской жизни, и более того — даже не русской.

Также — это к вопросу о зажиточности — мне попались бумажки, где она вела еще дореволюционные подсчеты расходов. Я зарабатываю, но я никогда не буду подсчитывать. И мои жены не очень этим занимались, хотя, как женщины, они и отвечали за хозяйство, и старались экономить. И вот когда я вижу: “Петрушка — 3 копейки, хлеб — 4 копейки”, и пишется это в столбик... А какой у нее был стол! Он до сих пор у меня. Я с ним живу, вожу за собой, он весит полтонны, наверное. Дед сделал на заказ такой дубовый стол. За ним ничего не удается написать, он всегда завален, но это такой раритет! Хорошо помню, какой на нем царил порядок у бабушки, где что стояло… все аккуратно разложено: перевязанные ленточками какие-то письма, документы. И там лежало — “после смерти сжечь”. Что-то личное, о чем она не хотела, чтобы знали. Мы выполнили ее последнюю волю. Тут порядочность была.

И вот еще что очень важно. Заканчивая факультет композиции, она написала Глазунову диплом — сонату “Снег”. Навеянное утратой мужа, такое минорное сочинение. И вот подошло ее семидесятилетие — а она почти ровесница Сталина, на год его младше. Только что мы пережили празднования в честь вождя. А у нас в доме существовал какой-то культ бабушки… И торжественно отмечался ее юбилей. Мы заказали переписать эту сонату на красивой бумаге, переплели в синий сафьян и подарили ей ее сочинение дипломное. Она особенно была польщена этим. Человек хочет оставить после себя то, что он сделал. А она композицией не занялась. Это ее единственное сочинение. Через четыре года, умирая, она попросила дать ей ее сонату. И умерла, ее обнимая».

В Ташкенте у Алексея Константиновича и Александры Ивановны родилось пятеро детей.

Елена Алексеевна умерла в младенчестве.

Мария Алексеевна скончалась в 1930 году от туберкулеза, которым заразилась на строительстве Сясьского ЦБК (Волховский район, Ленинградской области).

Алексей Алексеевич (1906—2004) — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий клиникой госпитальной терапии Ленинградского педиатрического медицинского института, участник войны (в семье его звали «дядя Аля»).

Екатерина Алексеевна — концертмейстер, пианист, в семье ее звали «тётя Киса».

Ольга Алексеевна (1905—1990) — юрист, мать Андрея Георгиевича и Олега Георгиевича Битовых.

Эти коренные петербуржцы родились не в Петербурге — интересная деталь, скорее вопрос самоощущения и культурного кода — пресловутая питерская облигаторность — быть достойным семьи и города.

* * *

Прежде чем мы перейдем к рассказу о родителях нашего героя, благо их фотографические карточки лежат на столе рядом и соединение их в единый («монтажный», как говорят в кино) сюжет не составит большого труда, обратим внимание на изображение автора, сделанное в Сочельник 2002 года, причем ими самими и сделанное.

Из записных книжек Битова: «Сочельник. Сон. Собственные похороны. Унылое совковое кладбище. Я на коленях перед собственной плитой. Серая, цементная, сырая. Рядом со мной провожающие, родители… На плите по сырому, еще не посветлевшему цементу выцарапано гвоздем “Битов А. Г.”, даты (забыл подсмотреть) и под — две татарские фамилии творцов этого памятника. Пытаюсь молиться, почему-то “упокой, Господи, душу…” — пытаясь перечислить всех, почему-то начинаю с Николая. Произнося это имя, удивляюсь, почему и добавляю — второго. И смеюсь над собой, и думаю: если еще осталось чувство юмора, зачем умирать? Взгляд падает на икону — и это Богоматерь. Молюсь Ей, как умею… Проснулся я внутри Бога… и понял, что проснулся трезвым. Пели птицы, светало, в чужом доме. Стал я Бога искать, потому что проснулся, так где же Он? А как же Его найдешь, если ты сам внутри Его? Только вырваться. Пошел. А как не пойдешь? А как ни пойдешь — все поперек. И тебе больно, и Ему неприятно. Вроде щекотки. Пришлось остановиться. Так и стою. Успокоился, застыл. Вокруг постепенно пещера образовалась. Вроде меня что-то обтекало и цементировалось. Постепенно и не пошевелиться стало — вот лежу и горю как свечка. В лужицу превращаюсь. Вроде содержимого бутылки, но без бутылки. Обрел форму. Высох. Клопы, говорят, так делают. Лет по 300 крови не пьют. Стал я таким клопом веры…Проснулся еще раз. “Хорошо, но нескромно”, — так мне один знакомый алкаш сказал. Все думали, что от чахотки умер. А на самом деле алкоголик был. Непьющий, правда. Тоже Палычем звали. У Сергеича не получалось, он даже старался пить, а не получалось. А у Палыча прекрасно получалось — вот он и не пил. Потом и не нужно стало. Совсем ненужно. Ничего. Их штербе — только и сказал. И все. А Сергеич — тот свою жизнь пропил. До дна. Опять спать захотелось. Ты тут посиди. Я быстро…

Раздалось легкое урчание, и лицо его уплыло в воронку сна. Завтра. Завтра уже не будет. Потому что утро уже было. Кто не просыпается днем? Кто там “застигнут ночью Рима был”? Скромнее надо. По-простому. По-народному. Народность — это поленница. Укладка слов — язык. Серенькое полешко без огня сгорит… пробормотал он и спал снова».

И снова этот проницательный взгляд автора на самого себя со стороны.

Сочинитель смотрит на Битова.

Битов — на сочинителя.

Лева Одоевцев из «Пушкинского дома» видит своего двойника или партнера, как он его называет, а двойник присматривает за ним. Они по очереди то входят в сон, то выходят из него, оказываясь попеременно то на «совковом кладбище», то «в чужом доме», то «внутри Бога», как Иона в чреве кита, то в «бывшем особняке», то на Краснопрудной, то в гробу.

Содержание последующего кадра полностью меняет смысл кадра предыдущего. Автор смотрит на фотографию Константина Васильевича Кедрова и на свою фотографию в детстве, на изображение Алисы Эбель и на себя в годы юности, на портрет Алексея Константиновича и на свой портрет в бытность работы над романом «Пушкинский дом» — и, действительно, от кадра к кадру, от эпизода к эпизоду смысл меняется, и без последующего события (пережитого, осмысленного) невозможно уразуметь событие, предшествующее ему.

Так и с людьми, членами семьи в нашем случае, которые дополняют друг друга «задним числом», а посему хронология неизбежно рушится. Попытка же восстановить ее согласно календарю и архивной пагинации приводит к конфликту со временем, и Битов восклицает в конце концов: «Странное это чувство — время!» — и добавляет: — «Это довольно сложно — не перепутать память со временем!»

Наяву существует память.

Во сне — время, вернее, его проблески, миражи, сгустки и пустоты, перевертыши.

Например, такие.

В дневнике от 18 февраля 2001 года Битов записал: «Снилась мать. Я с ней поссорился: “Ты же мертвая! Оставь меня!” Сон вывернулся: когда-то она просила меня оставить ее», — и далее, — «мать уже в конце 80-х, больше чем через 10 лет после смерти отца, спрашивала, что это он нас никогда не навещает, я же знаю, что у него другая семья, я давно все ему простила. Склероз — это всего лишь утрата временной последовательности, а не самих событий».

Временная последовательность, состоящая из проблесков и пустот…

Действительно, когда в конце 1980-х Андрей перевез Ольгу Алексеевну в Москву из Ленинграда, она просила оставить ее, хотела побыть одна — «одиночество мне по душе», «так хотелось поодиночествовать» — говорила, но уже не могла быть одна, ожидание мужа забрало все ее силы.

А потом и ее не стало.

Впрочем, обо всем по порядку…

ДОМ БИТОВА 2

Я — потомок самого себя.

Андрей Битов

«Он придвигал и отодвигал листки, выравнивая их края… Он читал эти вдохновенные, обрывочные и “для памяти” записи — и не понимал, что имел тогда в виду. Это его теребило и мучило: он не мог отдаться тому, что им владело сейчас — ему непременно необходимо было вспомнить, что он имел в виду тогда, — и не мог. Он отодвинул заметки и взялся за стопку “планов” работы.

Их было уже много — первый, другой, третий… Это были следы его “возвращений”. Планы становились все отчетливей, и под конец он нашел даже просто копию — патологически ровный, тщательный и мертвый почерк, — автор в своем роде обретает мощи давно почившего текста, не узнает его, находит его чужим, каким-то другим, удивляется, как мог его написать некогда, впадает в панику, — ужас подкрался к нему не до конца: Лева решительно встал и отвернулся от того, что в темном углу, от этой годуновской кашицы во рту. “Заново! Заново!” — немо вскричал он, как Шаляпин: “Чур, чур, дитя!” Новый план! — и не заглядывая, не останавливаясь, начинать все снова, сейчас! Только так.

Чистой бумаги не было. Ящик стола был заперт».

В воспоминаниях Битова, как мы помним, есть рассказ о дедовом столе, который «весит полтонны», и с которым он никогда не расставался, так вот главный ящик этого стола-великана, стола-истукана, стола-капища и стола-кенотафа всегда «запирался на ключик — хотя в принципе у нас все было в квартире открыто».

Что же в нем хранилось?

Семейные реликвии?

Старые фотографические карточки?

Драгоценности или давно уже не работающие часовые механизмы?

А может быть, в нем таились «листки бумаги» — те самые «вдохновенные, обрывочные и “для памяти” записи»?

Остановимся на последнем.

Думается, что и автор предпочел бы именно их, потому что из них складывается текст, будь то бабушкины письма или дневниковые записи матери, переписка родителей или испещренные мелким нечитаемым почерком школьные тетради, а еще счета и визитки, адреса и телефоны, имена и пометки pro memoria, так сказать.

Это была семейная традиция, идущая еще от бабушки — Александры Ивановны, и продолженная ее дочерью — Ольгой Алексеевной Кедровой, — вести дневник, записывать мысли, фиксировать события, оставлять комментарии, словно бы собеседуя со своим двойником, наполняя таким образом одиночество содержанием, доводя ту или иную мысль до своего логического завершения. Например, такую мысль (из дневника Ольги Кедровой от 3 июля 1978 года, суббота): «Существование Бога порождается неуверенностью, неизвестностью, неудовлетворенностью. Это помогает поверить в исполнимость желания, в возможность и свои силы, поддерживает надежду, укрепляет волю. Собственно, Бог — это все, что не понятно, тайна происхождения земли, которую никто не может разгадать; — это нравственное начало, наш внутренний духовный мир. У каждого свой. Бог не вне нас, Он в нас, как вера в необходимость и силу добра, силу любви, в горячие желания, которые должны исполняться, если сила желания и все устремления к нему огромны. Это и есть молитва. Сосредоточенностью на одной молитве накапливаешь свои же собственные силы, обретаешь опору терпению и уверенности.

Меня всегда огорчают попытки считать все в жизни подчиненным, или возможным уложить в какие-то твердые, обязательные схемы, причины, усредненную норму, всегда примитивные и топорные, делающие человеческую жизнь плоской. Будто возможно объяснить все тайны рождения, судьбы, смерти, жизни — с ее радостями, любовью и печалью? Жизнь тем прекрасна, что она у каждого своя, вся из тысячи случайностей — встреч, удач — на самых серьезных поворотах; в изменчивых отношениях близких людей друг к другу, в качелях хорошего и плохого внутри человека и у каждого по-разному. Бессмысленно это исключать. Думает человек, все-таки, сам, лучше или хуже, и живет, как кому удастся. О таком заветном избегают говорить даже близкие люди, по-видимому, удерживает боязнь несовпадения, непонимания…

И загробная жизнь есть. Любовь не имеет конца. Это память и капля мудрости растаявшей жизни, след от нее, наследство».

Мысль, полученная в наследство.

С другой стороны, мысль и есть текст, а способность ее записать — поступок.

Из дневника О. А. Кедровой: «Что за потребность странная у меня писать… желание какое-то ненормальное писать не о главных фактах, не весело и объективно о внешней жизни, а выворачивать те мысли, фиксация которых во всяком случае не нужна, а очень часто просто вредна».

«Вредные», «несвоевременные» (по-горьковски) мысли имеют свойство перерождаться, то есть со временем объяснять поступки, находить истинные смыслы, соделывать тайное явным. Вот, оказывается, откуда возник уже известный нам эпизод с «проснувшимся внутри Бога автором». Скорее всего, сын беседовал с матерью, вернее сказать, слушал ее рассуждения о непостижимости, апофатичности Божества, с которыми мог соглашаться, а мог и не соглашаться. Не придавал им особого значения, разумеется, потому что боялся впасть в «примитивность и топорность» (произнесенные слова порой не передают мысли, но создают картину плоскую, потому как лежат на поверхности). Однако со временем текст, вышедший из разговора, из ни к чему не обязывающей беседы окреп, наполнился содержанием и сложился в виде образов.

Оформился в виде разложенных на дедовом столе фотографий предков нашего героя и его родителей: мамы Ольги Алексеевны Кедровой и отца — Георгия Леонидовича Битова.

* * *

Ольга Кедрова родилась в 1905 году 15 июня в Ташкенте в семье директора Реального училища Алексея Константиновича Кедрова (которому тогда исполнилось 46 лет) и его супруги Александры Ивановны Кедровой (Эбель) (ей было всего 25).

В 1912 году, как нам уже известно, семья вернулась в Петербург.

В 1916 году Оля поступила в гимназию, и в это же время под влиянием родителей увлеклась музыкой. Александра Ивановна вспоминала (сохранена авторская орфография): «Люблю слушать Олину игру. Если бы она побольше работала, она бы играла очень хорошо. Ея игра толкова, сознательна и с настроением; учить она умеет, только, к сожалению, не работает ежедневно, а больше как случится».

Однако вскоре в жизни девочки произошли события, изменившие ее жизнь безвозвратно: в 1914 году началась Первая мировая война, в феврале 1916-го умер отец, а в 1917-м произошла революция, принесшая тиф, голод, лишения.

Ольга Алексеевна вспоминала о том времени: «Трудно сейчас себе представить, какая непроглядная путаница нас окружала и была в наших головах». Осмысление всего произойдет лишь с годами, а пока были только эмоции, страх, отчаяние и растерянность — что делать, куда идти, кому верить?

Действительно, кого могла винить 12-летняя Оля Кедрова в том, что детство ушло так скоро и так трагично, что прежняя жизнь, к которой привыкла и была уверена в том, что она навсегда, осталась только во снах и воспоминаниях? Угрюмых рабочих или нетрезвых матросов, крестьян или нищих паломников, страшных неповоротливых городовых или скользких, словно обитатели водоемов, приказчиков, наконец, вечно сонных священников или сияющих что елочные игрушки статских советников, что фланировали по Невскому?

Никого!

«Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и прежде всего подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам», — напишет спустя почти жизнь Андрей Битов.

Виноват сам, потому что приходишь один и уходишь один, потому что принимаешь решения сам и поступок совершаешь сам, потому что за все отвечать придется только самому. Впрочем, и решение можно не принимать, и поступок не совершать, и надеяться на то, что отвечать за тебя будет кто-то другой, но это есть ложь, о которой в «Пушкинском доме» сказано так: «Изобличенная ложь — это уже не ложь, это драма, и только. А как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и есть ложь, и она — трагедия».

Круг замкнулся, потому что «род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки… Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1).

Из дневника О. А. Кедровой: «1917 год. Революция. Я была во втором классе школы; Окончила школу в 1922 г. 1925 г. Кончила Университет и уехала в Мелитополь; работала в прокуратуре и Окружном Суде, сначала секретарем, потом инструктором. 1926 год. Вернулась к маме в Ленинград, работала в суде. 1928 г. Мариша (старшая сестра Мария Алексеевна Кедрова. — М. Г.) познакомила меня с Г. Л.» — речь идет о Георгии Леонидовиче Битове.

Мария Алексеевна — еще один член семьи Кедровых, о котором следует сказать особо (к сожалению, знаем мы о ней немного). Родилась она в Ташкенте (о ее рождении в письме к отцу, помещенном в предыдущей главе, сообщил А. К. Кедров). После революции пошла работать, чтобы помогать матери содержать семью. В 1924 году была арестована — ее фамилию обнаружили в записной книжке ее гимназической подруги, задержанной по делу ее отца бывшего полицмейстера Петербурга. Ольга Алексеевна вспоминала, что, будучи студенткой юридического факультета, ходила хлопотать за сестру в прокуратуру на Литейный, за что ее чуть не отчислили.