17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Leykam

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

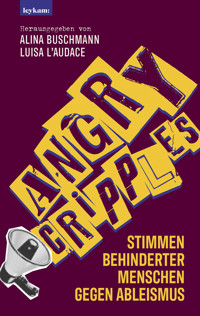

»Wir sind schon laut! Die große Vielfalt behinderter Lebensrealität. »Angry Cripples« werden behinderte Menschen abfällig genannt, denen vorgeworfen wird, aufgrund ihrer Behinderung verbittert zu sein. Dieses Buch fordert den Begriff zurück und besetzt ihn neu. Es kommen ausschließlich behinderte Menschen zu Wort – und viele von ihnen sind wütend darüber, wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. Zu Recht. Hier verschaffen sie sich Gehör, um eine inklusive Gesellschaft mitzuprägen. Sie schreiben unter anderem über Pränataldiagnostik, selbstbestimmte Sexualität, Sichtbarkeit und Social Media. Die Beiträge bilden die große Vielfalt behinderter Lebensrealität in unserer Gesellschaft ab: es gibt fiktive Texte, wissenschaftliche Beiträge, Zeich-nungen, Interviews und Brandreden. Ein beispielloses Projekt, das den hohen Wert der Selbstbestimmung zeigt und Lust macht auf eine wirklich inklusive Gesellschaft. Mit Beiträgen von: Kübra Sekin, Luk Bornhak, Natalie Dedreux, Tanja Kollodzieyski, Nadine Rokstein, Senami Hotse, Amie Savage, Irina Angerer, Jasmin Dickerson, Janina Nagel, Lisa-Marie Lehner, Lela Finkbeiner, Chris Kiermeier, Lukas Krämer, Alina Buschmann Angry Cripples ist eine Empowerment-Plattform von behinderten Menschen für behinderte Menschen, die von den Herausgeberinnen ins Leben gerufen wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Angry Cripples

DIE GROSSE VIELFALT BEHINDERTER LEBENSREALITÄT

„Angry Cripples“ werden behinderte Menschen abfällig genannt, denen vorgeworfen wird, aufgrund ihrer Behinderung verbittert zu sein. Dieses Buch fordert den Begriff zurück und besetzt ihn neu. Es kommen ausschließlich behinderte Menschen zu Wort – und viele von ihnen sind wütend darüber, wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. Zu Recht. Hier verschaffen sie sich Gehör, um eine inklusive Gesellschaft mitzuprägen. Sie schreiben unter anderem über Pränataldiagnostik, selbstbestimmte Sexualität, Sichtbarkeit und Social Media.

MIT BEITRÄGEN VON: KÜBRA SEKIN, LUK BORNHAK, NATALIE DEDREUX, TANJA KOLLODZIEYSKI, NADINE ROKSTEIN, SENAMI HOTSE, AMIE SAVAGE, IRINA ANGERER, JASMIN DICKERSON, JANINA NAGEL, LISA-MARIE LEHNER, LELA FINKBEINER, CHRIS KIERMEIER, LUKAS KRÄMER, ALINA BUSCHMANN, LUISA L’AUDACE UND MIT LINE-ART-PORTRAITS VON CAROLIN TREML

Über die Herausgeberinnen:

Luisa L’Audace, queere Aktivistin und Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung, hat durch ihre Aufklärungsarbeit, die größtenteils auf Social Media stattfindet, maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Begriff »Ableismus« auch in der deutschen Sprache immer mehr etabliert. Ihr Buch »Behindert und stolz« (Eden Books) erschien 2022.

Alina Buschmann, Schauspielerin und Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung, setzt sich online unter dem Namen Dramapproved als Aktivistin für die Rechte von behinderten Menschen ein. Bei ihrer Arbeit als Beraterin legt sie großen Wert darauf, Zusammenhänge innerhalb unserer ableistischen Strukturen aufzuzeigen.

Newsletter des Leykam Verlags

In unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und besondere Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter

leykam:seit 1585

Inhalt

Prolog

ALINA BUSCHMANNLUISA L‘AUDACE

That’s my magic

KÜBRA SEKIN

Der Test auf das Down-Syndrom in der Pränataldiagnostik

NATALIE DEDREUX

IllustrationenThe Beauty of Nature

AMIE SAVAGE

Warum ich keine Motivational Speakerin bin

ALINA BUSCHMANN

Einsamkeit

JASMIN DICKERSON

Unsicht-Bar

IRINA ANGERER

Mein Weg in die Inklusion

LUK BORNHAK

Von meinem Weg zur behinderten Fitness-Influencerin und davon, dass ich eigentlich in einer ableistischen Spirale gefangen bin

JANINA NAGEL

Ändert das System, nicht uns!

LELA FINKBEINER

Fenster nach Draussen

WEITERE STIMMEN AUS DER COMMUNITY

Visuelle Künste mit ohne visuellen Sinn

NADINE ROKSTEIN

IllustrationenDie Lücken

LISA-MARIE LEHNER

Der falsche Schutz

CHRIS LILY KIERMEIER

Mehrfach marginalisiert und spätdiagnostiziert in Academia

SENAMI VIKTORIA HOTSE

Interview mit Lukas – Mein Weg aus der Behindertenwerkstatt

LUKAS KRÄMER

Vielseitigkeit leben: Disability-Mainstreaming und Empowerment

TANJA KOLLODZIEYSKI

Epilog

LUISA L‘AUDACE

Dankeschön!

Quellen

»Our anger was a fury sparked by profound injustices.

Wrongs that deserved ire.

And with that rage we ripped a hole in the status quo.«

»Unsere Wut war eine Flamme, die durch tiefgreifende Ungerechtigkeiten entfacht wurde.

Fehler, die Zorn verdienten. Und mit dieser Wut haben wir ein Loch in den Status quo gerissen.«1

Judith Heumann

18.12.1947 - 04.03.2023

Being Heumann: An Unrepentant Memoir of a Disability Rights Activist

PROLOG

Für behinderte Personen ist es nicht selbstverständlich, die Chance zu erhalten, gehört zu werden. Noch weniger selbstverständlich ist es, die Möglichkeit zu bekommen, anderen behinderten Menschen eine Bühne bieten zu können.

Viele behinderte Menschen haben in ihrem Umfeld keine Personen, die ihre Lebensrealität teilen, und auch in Büchern, Filmen oder anderen Medien werden wir kaum repräsentiert. Wenn es dann doch mal um eine behinderte Person geht, so geht dies selten ohne Ableismus und schädliche Narrative vonstatten und unser Leben wird dann entweder als »bemitleidenswert« oder »rührende Geschichte« stilisiert. Es macht ganz schön einsam, die Person zu sein, die nicht reinpasst, egal wie sehr sie sich anstrengt. Umso schöner ist das Gefühl, sich einer Community zugehörig fühlen zu können, deren Erfahrungen sich alle auf ein und denselben Grund zurückführen lassen: Ableismus.

Ableismus ist die strukturelle Diskriminierung von behinderten und chronisch kranken Menschen. Ableismus ist nicht nur stumpfe Behindertenfeindlichkeit, sondern bezieht sich mehr auf die Strukturen und Denkweisen dahinter. Erst der Begriff macht deutlich, dass es sich hierbei um ein System handelt. Ein System, in dem gewisse Fähigkeiten als essenziell angesehen werden. In dem Menschen nur etwas wert sind, wenn sie Leistung erbringen. In dem nicht-behinderte Menschen immer über behinderte Menschen gestellt werden und in dem wir als »unvollständig« und »kaputt« gelten, sobald wir chronisch krank und/oder behindert sind. Wir sind alle ableistisch sozialisiert. Es war also jede*r schon mal ableistisch und diese Denk- und Handlungsweisen müssen aktiv erkannt und verlernt werden. Ableismus braucht außerdem keine Intention. Es ist also egal, ob etwas »gar nicht böse gemeint« war. Ableismus kann sich ganz verschieden äußern. Sehr direkt, aber auch so versteckt, dass die meisten Menschen ihn nicht direkt erkennen würden.

Oft ist es so, dass wir Missstände und die daraus resultierenden Gefühle erst benennen können, wenn wir Worte dafür haben. So fühlte sich ein Großteil der behinderten Menschen sicherlich schon einmal verletzt, allein und machtlos, als sie Ableismus erfahren haben. Benennen können wir dies allerdings meistens erst, wenn wir verstehen, dass wir nicht allein damit sind und dass uns diese Dinge nicht durch Zufall oder Pech passieren, sondern aufgrund von struktureller Diskriminierung. Doch obwohl wir genauso zur Gesellschaft gehören, wird unsere Lebensrealität regelmäßig als Einzelfall, Nischenthema oder als Mittel zum Zweck erachtet, um an einem dieser internationalen Tage kurz mal so zu tun, als wären wir der Mehrheitsgesellschaft wichtig und um den Anschein von Diversität zu erwecken. Dabei wäre diese Repräsentation so entscheidend und könnte nachhaltig dazu beitragen, dass wir weniger Vorurteilen ausgesetzt sind, sich unsere Sehgewohnheiten ändern und wir uns nicht länger allein mit unseren Gefühlen und Erfahrungen fühlen.

Fordern behinderte Menschen Teilhabe oder wehren sich gegen Diskriminierung, dann wird nicht selten ihr Ton kritisiert. Es wird behauptet, Menschen würden uns eher zuhören, wenn wir unser Anliegen freundlicher formulierten. Dabei ist es nicht das Recht der Mehrheitsgesellschaft bestimmen zu wollen, was uns verletzt und wie wir uns gegen ihre Unterdrückung zur Wehr setzen.

Leise beginnen wir keine Revolution, leise gewinnen wir keinen Protest.

Behinderte Menschen, die nicht die Rolle der ständig dankbaren und bescheidenen Personen annehmen, laufen schnell Gefahr, als verbittert abgetan und als »Angry Cripples« bezeichnet zu werden. Wir holen uns den Begriff zurück. Wir sind laut, wir sind wütend und wir haben verdammt nochmal das Recht dazu.

Nicht-behinderte Menschen tendieren leider bisher dazu, sich nicht mit uns zu identifizieren. Sie gehen nicht davon aus, dass wir neben dem unbestreitbaren Unterschied der Diskriminierungserfahrung ähnliche Probleme, Gefühle und Ziele haben. Vielleicht aber auch, weil sie mit Behinderung zwangsläufig Leid verbinden. Dabei handelt es sich um ein hartnäckiges Narrativ, das während des Nationalsozialismus schon einmal als Begründung für einen Massenmord herhalten musste. Das hier ist jedoch weder ein Geschichtsbuch noch ein Sachbuch, in dem wir chronologisch die Ereignisse aus der Vergangenheit aufzählen. In dieser Anthologie* geht es um die Gegenwart. Um Geschichten direkt aus dem Leben behinderter Menschen in der heutigen Zeit.

Momentan finden sich die meisten Erfahrungsberichte, Geschichten und kreativen Inhalte behinderter Menschen ausschließlich auf Social Media wieder. In Büchern suchen wir sie bis heute oft vergeblich. Allerdings können wir letzten Endes nicht wissen, ob unsere Inhalte auf Social Media auch in 10, 20 oder 50 Jahren noch verfügbar sein werden. Das Internet ist schließlich schnelllebig, Bücher sind dahingegen viel beständiger. Die Literaturbranche ist jedoch bis heute sehr elitär und wir alle haben verinnerlicht, dass ein Text einer gewissen Form entsprechen muss, die Sprache immer gleich klingen und Autor*innen einen gewissen Status innehaben müssen, um das Privileg zu haben, in einem Buch stattfinden zu können. Unter diesen Voraussetzungen hätten viele von uns also gar keinen Zugang und unsere Perspektiven blieben weiter unsichtbar.

Selbst wenn heute scheinbar öfter über das Thema Inklusion gesprochen wird, steckt nicht unbedingt das drin, was draufsteht. Viel zu oft eignen sich nicht-behinderte Menschen die Perspektive sowie Expertise behinderter Menschen an und verkaufen diese – wortwörtlich – als ihre eigene. Dabei ist das das Gegenteil von Inklusion. Wir brauchen nicht noch mehr Bücher, in denen nichtbehinderte Menschen vermitteln, es reiche, sich bei anderen nicht-behinderten Menschen über Ableismus und Co. zu informieren, während dies bedeutet, dass behinderte Menschen ein weiteres Mal aktiv aus ihren Räumen verdrängt werden. Dabei soll nicht der Eindruck entstehen, dass nicht-behinderte Menschen gar nicht über Ableismus reden und ihr Umfeld sensibilisieren sollen. Entscheidend ist, wie sie es tun!

Wahre Allies* wissen, wo ihr Raum ist und wo nicht. Sie wissen, dass sie keine Expert*innen für Behinderung sein können, ohne selbst behindert zu sein, und hören zu, anstatt in »Erklärbär«-Manier zu wiederholen, was sie durch uns erst verstanden haben, ohne zu benennen, wem sie diese Erkenntnis verdanken. Allyship** bedeutet, behinderte Stimmen lauter zu machen und sie zu supporten, anstatt aus ihrer Diskriminierungserfahrung zu profitieren und sich dabei von anderen nicht-behinderten Menschen für ihre »Wohltätigkeit« auf die Schulter klopfen zu lassen. Wer ein*e wahre*r Ally für behinderte Menschen ist, entscheiden ausschließlich behinderte Menschen und niemand sonst.

In den folgenden Beiträgen geht es unweigerlich um verschiedene Diskriminierungsformen und ihre Auswirkungen. Wenn du also selbst negativ davon betroffen bist, gib auf dich Acht. Des Weiteren gilt zu beachten, dass wir den Autor*innen selbstverständlich freie Hand dabei gelassen haben, wie sie über sich und ihre Lebensrealität sprechen und welche Bezeichnungen sie nutzen.

Bücher behinderter Menschen verdienen einen Platz in den Bücherregalen dieser Welt!

*Als »Anthologie« bezeichnen wir eine Sammlung von Texten und Kunst zu einem Themengebiet. Wir mussten den Begriff selbst googeln und fänden es deswegen nicht fair von euch zu erwarten, dass ihr mehr damit anfangen könnt.

*Als »Ally« bezeichnen wir Verbündete, in dem Fall nicht-behinderte Menschen, die sich unserem ableistischen System be- wusst sind, ihre Privilegien reflektieren und die Stimmen behinderter Menschen lauter machen, ohne diese zu übertönen.

**»Allyship« nennen wir die Verbindung zwischen Allies und marginalisierten Menschen.

Kübra Sekin

(sie/ihr)

ist eine freischaffende Künstlerin aus Köln. Sie arbeitet aus einer behinderten, queeren und migrantischen Perspektive. Mit Schauspiel, Moderation und Performance ist sie seit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung regelmäßig, bundesweit auf Bühnen unterwegs und vor der Kamera zu sehen. Ihren Instagram-Kanal nutzt sie als Sichtbarkeitstool und Sprachrohr für ihre Lebensrealität. Kübra sagt: »Ich möchte nicht mehr als Token herhalten, ich möchte endlich die Hauptrollen spielen!«

Instagram: @iamkubra_

Website: www.kuebrasekin.de

THAT’S MY MAGIC

Es war der letzte Tag in den Sommerferien 2002 und ich hatte die Entscheidung getroffen, ab dem nächsten Tag mit einem Kopftuch in die Schule zu gehen. In den Sommerferien hatte ich zu Hause die Zeit und den geschützten Raum, es anzuprobieren, mit meinen Freundinnen damit rauszugehen und zu lernen, wie ich es selbstständig binde. Ich bin in einer muslimisch gläubigen Familie aufgewachsen und Glaube hat für mich eine große Rolle gespielt. Zu der Zeit habe ich viel Zeit in Krankenhäusern verbracht und Gebete von Papa waren, seitdem ich denken konnte, Bestandteil von Krankenhausaufenthalten. Bei jedem Unfall, vor jeder OP, bei tagelangen Schmerzen, legte Papa seine Hand auf eine meiner Körperstellen und betete. Ich schloss die Augen und glaubte fest daran, dass diese Gebete mich beschützen und weitertragen würden. Wir sprachen nicht viel darüber, ob ich irgendwann ein Kopftuch tragen würde oder nicht. Mein Papa kommunizierte zwischendurch, dass er es schön fände, wenn ich eins tragen würde. In der Gemeinde erzählten alle, dass ich ja keins tragen bräuchte, weil ich ja behindert sei. Sie waren fest der Überzeugung, dass Gott mir mit meiner Behinderung eine große Herausforderung gegeben hätte und ich somit von vielen »Pflichten« im Glauben »befreit« sei. Meine »Last« sei groß genug und ich müsse keine Weitere auf mich nehmen. Ich wurde stets als Opfer gesehen und damit irgendwie ausgeschlossen. Für mich galten, laut dieser Menschen, andere Regeln. Ein Freifahrtschein also?

Mein Glaube war stark, allerdings kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich, nachdem ich im Alter von 6 Jahren meinen ersten Rolli bekommen hatte, in einer Moschee war.

Diese waren nämlich nicht so einfach für mich zugänglich. Moscheen werden ohne Schuhe betreten, da der Boden mit Teppich ausgelegt ist, damit alle auf dem Boden beten können. Es war mir immer sehr unangenehm, mit meinen dreckigen Reifen diesen Raum zu betreten und an den Rand zu fahren. Noch schlimmer hat es sich angefühlt, wenn meine Reifen vorher sauber gemacht wurden, ich viel Aufsehen erregte und mir Menschen mit viel Mitleid und übergriffigem Verhalten begegneten. Also habe ich schnell Moscheen gemieden.

Nach dem 11. September 2001 war die »Toleranz« der Almans gegenüber Muslim*innen deutlich gesunken und mir war klar, dass meine Lehrer*innen und Mitschüler*innen von meinem Auftreten mit einem Kopftuch nicht begeistert sein würden. Also bereitete ich mich mental darauf vor, glaubhaft rüberzubringen, dass ich nicht dazu gezwungen worden war. Ich weiß noch genau, wie meine Lehrer*innen die Köpfe zusammensteckten, nachdem sie mich zum ersten Mal damit gesehen hatten, und darüber redeten.

Darauf folgte eine der ersten Performances meines Lebens. Ein Gespräch, bei dem ich keine Zweifel darüber zurücklassen durfte, dass ich dieses Kopftuch selbstbestimmt aufgesetzt hatte. Ich spreche von Performance, da ich mit zwölf Jahren natürlich noch gar nicht wissen konnte, was es bedeutete, dieses Kopftuch zu tragen – ich meine mit all seinen Konsequenzen. Anstatt mich darauf konzentrieren zu können, war ich immer einerseits damit beschäftigt, allen Almans die Unsicherheiten zu nehmen, damit sie bitte nicht das Jugendamt anrufen, und andererseits damit, mich in der Gemeinde vor Komplimenten und Lobeshymnen nicht retten zu können. Sie haben mich fast zu einer Heiligen gemacht. Ich konnte mich zumindest vor einer der Seiten retten, der Gemeinde, die ich seitdem gemieden habe. Diese habe ich seither nicht getroffen und konnte immer schön meine Behinderung als Ausrede nutzen, sodass es auch nicht groß hinterfragt wurde. LOL. Mit den Almans bin ich die Strategie gefahren, mich wie eine Vorzeige-Kanakin* zu verhalten: Keine türkische Musik mehr und zu Hause habe ich immer weniger türkisch gesprochen. Das Kopftuch habe ich mit der Zeit immer »westlicher« gebunden und mich immer mehr geschminkt.

2018 durfte ich von der queeren und behinderten Performance-Künstler*in Claire Cunningham eine Show mit dem Titel »Guide Gods« erleben. In dieser hat Claire den Stellenwert und die Bedeutung von Behinderung in Religionen aufgearbeitet, indem Claire Behinderte unterschiedlichster Religionen befragt hatte.

Das Ergebnis war für mich persönlich nicht überraschend, jedoch sehr empowernd, weil ich verstand, dass die Schuld nicht bei meiner Religion lag, sondern bei den Menschen, die über Generationen hinweg schädliche Narrative über Behinderung vermittelten und es immer noch tun. In sämtlichen Religionen.

Die ableistische Annahme, dass Behinderte anders behandelt werden müssen und für sie im Glauben andere Regeln gelten, ist nicht nur in der muslimischen Community breit vertreten. Im Laufe meines Lebens habe ich viele unterschiedliche Theorien zu der Rolle der Behinderten im Glauben gehört. Von der Bestrafung Gottes über die Heiligsprechung bis hin zum vom Teufel besessen zu sein, gibt es viele hochgradig diskriminierende Annahmen.

2012 habe ich mein Kopftuch abgelegt. Ich konnte es nicht länger als 10 Jahre aushalten, einer weiteren Dimension der Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Kurz vor meinem Studium habe ich diese Entscheidung getroffen, in der Hoffnung getroffen, schnelleren Anschluss in der Uni zu finden. Ich wusste, dass ich es aufgrund von ableistischen Verhaltensmustern der Studierenden und Professor*innen sowieso schwerer haben würde. Und ich nutze hier bewusst nicht die Formulierung: »Aufgrund meiner Behinderung«, denn nicht unsere Behinderungen sind das Problem, ableistische Strukturen und ihre schädlichen Narrative sind es.

Mit dem Beginn des Studiums habe ich den ersten Schritt in die »nicht-behinderte Welt« gemacht. Zuvor wurde ich, wie viele Behinderte in Deutschland, immer in Sondereinrichtungen unterrichtet und Nicht-Behinderte kannte ich nur durch ein paar Freundinnen aus der Nachbarschaft.

Mein internalisierter* Ableismus und Rassismus hatten mit Beginn des Studiums ihre Höhepunkte erreicht. Ich habe, sooft es ging, versucht, Barrieren zu ignorieren, sie unsichtbar zu machen und so »alman« wie möglich zu sein. Nächste WG-Party im 4. Stock? Kein Problem, ich laufe hoch! In dieser Zeit habe ich sehr viel Alkohol konsumiert und bin an meine körperlichen und psychischen Grenzen gestoßen. Alles nur, um dazuzugehören, um vor Problemen zu fliehen, um irgendwie ein »richtiges Studi-Leben « zu führen. Komme was wolle. Ich habe mich wie ein Wirbelsturm gefühlt.

Jedes »Kübra, wenn ich mit dir bin, vergesse ich deine Behinderung!«, war für mich wie ein Sportabzeichen, das ich mir verdient hatte.

»Du bist so unkompliziert und so lebensfroh«, hat mich beflügelt und ich habe mich teilweise wie eine Heldin gefühlt. Woohoo! Dabei habe ich nur ein einziges Mal den Mut gehabt, mit einer behinderten Freundin und Kommilitonin die Uni und die Tutor*innen öffentlich zu kritisieren, weil sie es nach 3 Jahren mit uns im Studiengang nicht hinbekommen haben, eine barrierearme Location für eine Party zu organisieren.

Man dürfte meinen, dass sich eine Hochschule mit angehenden sogenannten Heilpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen bestimmt einsichtig gezeigt hätte und beschämt eine Lösung gefunden hätte. Pustekuchen. Sie haben uns als »undankbar, böse« und »aufmerksamkeitsgeil«, dargestellt. »Wir hätten euch ja tragen können«, war nur ein Kommentar von vielen. Während meiner gesamten Studienzeit habe ich nur noch weiße, deutsche Freund*innen gehabt und meine Türkischkenntnisse haben sich komplett verabschiedet.

Ich konnte zu der Zeit an einer Hand abzählen, wie viele BIPoC* überhaupt an dieser Hochschule studierten. Ich wusste, dass dieser Ort eigentlich nicht für mich gemacht war. Egal wie sehr alle anderen versuchten, das Gegenteil zu behaupten, war ich mit meiner Behinderung und meinem Nicht-weiß-Sein**, ein Unikat an diesem Ort.

Wie sollte ich unter diesen Bedingungen eine angemessene Entwicklung meiner Persönlichkeit, meiner Identitäten, meiner selbst machen?

Die Hochschule wurde für mich schnell zu einem Ort des Unwohlseins, zumal ich viel arbeiten musste, um mir das Studium und meine Studibude überhaupt finanzieren zu können. Zwischen all dem fragte mein Papa regelmäßig, wie die Uni liefe und wann ich fertig werden würde. Er sagte, dass er so stolz auf mich wäre, weil ich studierte. Ich wollte ihn nicht enttäuschen und ihm zeigen, dass ich mit meiner Behinderung gar nicht so schlecht dran war, wie ihm von anderen immer gespiegelt worden war. Eigentlich hat er auch nie daran gezweifelt, aber ich wollte, dass dies auch so bleibt und kein Zweifel daran aufkommt. Der Druck war also sehr hoch.

Als ich kaum noch Kapazitäten hatte weiterzustudieren, traf ich eine Person, durch die ich erfuhr, dass ich nicht hetero war. Diese Erfahrung machte viel mit mir. Beflügelte mich, empowerte mich, ließ mich das erste Mal körperliche Nähe abseits von einem medizinischen und platonischen Kontext erfahren. Sie irritierte mich natürlich auch, weil ich bis dato nur auf cis* Dudes gestanden hatte und schleuderte mich mit allem, woran ich geglaubt hatte, emotional gegen die Wand. Ich konnte nämlich – und kann es immer noch – ein negatives Narrativ, das Behinderten zugeschrieben wird, gut bedienen. Ich kann sehr gut Emotionen von anderen auffangen und sie sich wieder stark fühlen lassen. Zuhören, zusprechen, inspirieren. That‘s my Magic! Ob das daran liegt, dass mir das von klein auf eingeredet wurde? Naja, Fangenspielen ging halt schlecht, aber sich die Probleme von anderen reinziehen, Streitereien schlichten, coole Ideen hervorbringen – damit konnte ich gut punkten und das tat ich auch. Ich glaube, das nennt man auch einen emotionalen Mülleimer. Ha, jap, das war ich.

Die Uni verließ ich schließlich ohne Abschluss, um mich ausschließlich meinen künstlerischen Arbeiten widmen zu können. Schnell kristallisierte sich auch für mich heraus, dass ich niemals als »Heilpädagogin« – LOL allein die Bezeichnung ist schon ableistisch – glücklich geworden wäre. In dem System gegen das System arbeiten zu müssen, hätte all meine Kapazitäten gesprengt und mich sehr krank gemacht. Ich bin Kübra und ich bin mehrfach marginalisiert. Ich erlebe jeden Tag mindestens eine Form der strukturellen und gesellschaftlichen Diskriminierung. Orte, an denen ich mich wirklich sicher fühle, gibt es wenig bis kaum. Den Begriff »Intersektionalität«2 prägte die amerikanische und Schwarze* Juristin Kimberlé Crenshaw. Intersektionalität meint, dass mehrere Unterdrückungsmechanismen zusammenwirken beziehungsweise sich gegenseitig verstärken. Deshalb müssen politische Diskurse und alle Bereiche der Teilhabe intersektional durchleuchtet und konzipiert werden.

Seitdem ich diesen Begriff kenne, verstehe ich, wie und warum mir jeden Tag Diskriminierung in ihrer Häufigkeit und Härte passiert. Es bringt mir nichts, in einem queerfeministischen Kontext arbeiten zu können, wenn nicht dabei die Gefahr von rassistischer Unterdrückung und Ableismus bedacht wird.

Intersektional zu denken, ist unabdinglich, wenn feministische Arbeit geleistet werden soll. Die Gleichberechtigung ALLER Geschlechter mit Behinderung, JEDER Herkunft, JEGLICHER sexueller Orientierung, JEDER Religion, soll erreicht werden. Nicht nur die der christlich geprägten, weißen

![Angry Cripples. Stimmen behinderter Menschen gegen Ableismus [Ungekürzt] - Alina Buschmann - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1210fba4f854d31a16376bffd31c3a63/w200_u90.jpg)