Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Anno 1741 – Fremde Heimat Ein historischer Roman, der fast ausschließlich auf Fakten beruht. Er erzählt die wahre Geschichte von rund 180 Personen, die im Frühjahr 1741 von der Pfalz nach Pennsylvania, Amerika, auswandern wollen und deren Reise bereits bei Schenkenschanz, am Niederrhein endet. So gut wie mittellos und ohne Heimat, haben sie nur eine Möglichkeit, wollen sie überleben: sich hier eine neue Heimat aufzubauen! Hunger und Krankheiten fordern hohe Tribute. Immer verbunden mit der Gefahr, doch noch vertrieben zu werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

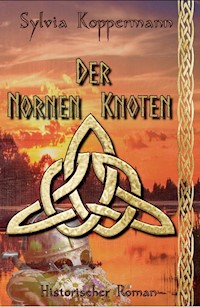

Sylvia Koppermann

Historischer Roman

In Gedenken an all die Menschen,

deren Traum von

einem Neuanfang in Amerika

am 2. Juni 1741

bei Schenkenschanz jäh zerplatzte.

Impressum

Texte:

© Copyright by Sylvia Koppermann

Umschlaggestaltung:

© Copyright by Sylvia Koppermann

Erscheinungsjahr: 2023

Autorin und Verlag:

Sylvia Koppermann

Impressumservice:

Sylvia Koppermann

c/o COCENTER

Koppoldstr. 1

86551 Aichach

Druck:

Vita

Index

Impressum

Vita

So weint das Herz beim Abschied sehr

Wink mir nach mein Herz und bleib mir treu

Mag ich den Grund auch noch nicht sehn

Lass mich den Grund der Last verstehn

So will ich nicht verzagen

Er gibt mir neues Heimatland, auf dem mein Haus ich bau

Gib mir, oh Herr, Dein Wort und Siegel

Zieh in Lobes Land ich ein

Bringt anderer Worte mir auch Gram

Der Seele Pein ist in mir groß

So hält mich dann des Freundes Trost

Hoff ich voll Freud der Ernte Lohn

Barmherzigkeit weist den Weg zu Deinem Thron

Spür ich des Feindes Odem schon

Lächelt mir der güldne Cherubin

Und leiht er mir sein Ohr

Ein engelsgleiches Wesen mir erschien

Verbriefst es mir mit Deinem Siegel

Nehm ich an, Dein irdisch Himmelreich

Epilog

In Gedenken an die ersten Pfälzer Siedlerfamilien und Grundsteinleger von Pfalzdorf

In Gedenken an die ersten Pfälzer, die später in der Gocher Heide Land bekamen oder in Goch und Kleve blieben

In Gedenken an die Pfälzer, die zurück in die Heimat gingen

In Gedenken an die verschwundenen Pfälzer Familien

In Gedenken an die Pfälzer, die 1741 doch noch nach Amerika weiterreisen konnten

In Gedenken an die Unterstützer der ersten Pfälzer am Niederrhein

Wie historisch korrekt ist dieses Buch?

Danksagungen

Meiner geliebten Oma,

Warum habe ich dieses Buch geschrieben?

Quellen

Bildquellen für das Buchcover

So weint das Herz beim Abschied sehr

Stumm starrten die sechs Männer auf ihre Becher. Herrschte bis vor wenigen Augenblicken noch eine ausgelassene Stimmung, da sie den Abend mit dem Austausch von Erinnerungen verbrachten, hing ein jeder nun seinen eigenen Gedanken nach.

Das letzte Tageslicht warf einen fast goldenen Schimmer durch die kleinen Fenster. Noch war es hier in der Küche mit ihrem großen Esstisch hell genug. Doch die am Herd sitzenden Frauen hatten sich bereits eine Rüblampe angezündet, um besseres Licht für ihre Handarbeiten, denen sie schweigend nachgingen, zu haben.

Jacob seufzte schwer. »Ich mag es noch nicht glauben, dass morgen der Abschied für immer sein wird«, sein Blick war auf die eigene Hand gerichtet, die wie beiläufig leicht über das Holz der Tischplatte strich.

Henrich nickte bedächtig: »Es fällt schwerer als gedacht, die Heimat und all die Menschen zu verlassen, mein Freund!«

Auch Henrichs Söhne Valentin und Georg, sowie sein Schwager Johann, stimmten in das Nicken ein. Dabei bemerkten sie nicht die verstohlenen Blicke, die sich Michel, Jacobs Sohn und Barbara, die Tochter Henrichs, die bei den Frauen saß, zuwarfen. In Barbaras Augen sammelten sich Tränen. Michel hätte es nicht sehen müssen, um zu wissen, wie schwer auch ihr das Fortgehen fiel. In einer Mischung aus Wut und Traurigkeit sprang er auf, nuschelte etwas davon, nach den anderen Kindern der Hans Familie in der Scheune sehen zu wollen und stürmte hinaus. Barbara beugte sich tiefer über ihre Strickarbeit. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter und Schwester sahen, wie aufgewühlt sie war. Doch Michels Mutter, Eva, so leidgeprüft sie in diesen Tagen selbst war, spürte die Not des jungen Mädchens und legte ihm beruhigend die Hand auf den Unterarm. Diese Geste ließ auch Susanna Barbaras Mutter kurz aufsehen und verstehen. Sie ahnte ebenfalls, wie es um das Herz ihrer Tochter bestellt war. Nicht imstande eine Lösung zu finden, die allen gerecht wurde, seufzte nun auch sie schwer und konzentrierte sich auf die Stricknadeln in der Hand.

Aus der Wiege in der Ecke erklang ein klägliches Weinen und Eva erhob sich, um ihre jüngste Tochter, die kleine Regina, hochzunehmen und sie in der Schlafstube zu wickeln.

Susanna schielte zu Barbara und nickte ihr aufmunternd zu. Als hätte das Mädchen nur auf die Erlaubnis der Mutter gewartet, sprang es nun ebenfalls auf, legte das Strickzeug in den Korb und entschuldigte sich fahrig bei den anderen Anwesenden müde zu sein. Dann ging es hinaus.

Die alte Witwe Augustin, eine Tante von Jacob, lächelte. »Schwer und schön ist’s, wenn die junge Liebe ihre Blüten treibt.« Nun lächelten auch Susanna und ihre Schwägerin Elisabeth gedankenversunken vor sich hin.

»Zieht es Dich denn so gar nicht mit in die Ferne, Jacob?«, Henrich blickte seinem alten Freund und Gastgeber direkt ins Gesicht. Der sah mit Wehmut zu ihm herüber. Es dauerte eine kleine Weile, bis er antwortete: »Eva und ich haben oft darüber gesprochen, es Euch gleichzutun, alles zu verkaufen und mitzugehen. Dann wurde Regina geboren. Sie ist noch zu klein für die lange und beschwerliche Überfahrt. Und unsere Elisabeth ist nun auch kaum elf Tage erst unter der Erde.« Bei der Erwähnung ihrer noch so jungen Namensvetterin schluchzte Susannas Schwägerin auf. Das Mädchen war doch gerade erst 19 Jahre alt gewesen und hätte sein ganzes Leben noch vor sich gehabt.

Auch Jacob schluckte schwer. Der Tod seiner Tochter hatte sie alle so unerwartet getroffen. Im Stillen bewunderte er seine Frau, die trotz des schmerzlichen Vermissens versuchte, der Familie Trost und Halt zu geben. Mit aufgesetzter Fröhlichkeit fuhr er jedoch fort: »Außerdem kann ich doch meine alte Tante nicht allein mit dem Hof sitzen lassen!» Schelmisch grinste er zu den Frauen und erntete eine entrüstete Grimasse der alten Frau. Ein belustigtes Funkeln blitzte in ihren Augen. »Jungchen, ich hätte noch genug Abenteuerlust in meinen Knochen, um die Reise auf mich zu nehmen. Deine Kinderschar sorgt dafür, mich sturmerprobt zu halten. Und den Hof hätten wir auch Philipp übergeben können.«

»Wohl wahr, Philipp hätte sich gut um alles gekümmert«, beim Gedanken an seinen ältesten, bereits verheirateten Sohn, lächelte Jacob, »Aber er hätte uns den Hof nicht zu einem Preis abkaufen können, von dem wir alle die Überfahrt bezahlen müssten. Dann bliebe uns am Ende also doch nur, Dich hier zu lassen.« Angesichts der Fopperei zwischen Tante und Neffe lachten nun alle herzlich auf. Selbst Valentin und Georg, Henrichs ältere Söhne, konnten sich ein breites Grinsen nicht mehr verkneifen.

Der sonst eher wortkarge Johann wurde als Erster wieder ernst. Nachdenklich schaute er in die Runde, dann auf seinen Becher und leise begann er zu sprechen: »Jacob, der Henrich hat wohl Recht. Wie wird es Euch hier weiter ergehen? An die Schikanen, die man als nicht-Katholik hinzunehmen hat, haben wir uns fast schon gewöhnt. Aber was wird aus den Kindern, wenn für Euch die Zeit kommt vor unseren Schöpfer zu treten? Auf Deine fünf Söhne wird Dein Erbe verteilt. Fünf Söhne die, so Gott will, eine eigene Familie davon zu nähren haben. Ich habe keine eigenen Kinder. Der Herrgott hat seine Pläne für Elisabeth und mich gemacht und so sind eben die meiner Schwester und meines Schwagers im Herzen wie die unsrigen. Ich möchte hier nicht verweilen mit dem Wissen, sie alle werden einst noch mehr Hunger erleiden müssen, als wir in den Jahren zuvor.«

Bevor Jacob antworten konnte, schaltete sich die alte Witwe Augustin ein: »Mein lieber Bockenauer, da sprichst Du wahre Worte!«, dann wendete sie sich ihrem Neffen zu, »Jakob, Dein Onkel, Gott gebe seiner Seele Frieden, wäre stolz auf Dich, sähe er hier Dein tägliches Mühen. Du setzt sein Werk fort, gehst Deiner Arbeit nach und sorgst dafür, dass ich nicht ins Armenhaus muss. Aber er würde toben und fluchen, hätte er miterleben müssen, wie die hohen Herren beschlossen das Erbe unter allen Söhnen zu verteilen, um es von Generation zu Generation zu weniger als einem Almosen zu machen, das nicht einmal die Hühner auf dem Hof ernähren kann.«

»Ich weiß wie Recht Ihr habt«, seufzte Jacob schwer, »Die Jahre waren hart. Schon für meinen Vater und jetzt auch für mich. Wie oft bangten wir um die karge Ernte, verloren sie sogar und mussten all den Hunger und das Elend der Freunde und Nachbarn, neben den eigenen Sorgen erleben? Und glaubt mir, mehr als eine Nacht lag ich wach, um nach einer Antwort zu suchen, welcher Weg wohl unserer sein soll. Doch so sicher ich weiß, meinen Kindern hier keine Zukunft hinterlassen zu können, weiß ich ebenfalls, dass es jetzt noch nicht an der Zeit für uns ist, von Gott einen anderen Weg gezeigt zu bekommen.«

An der Scheunentür lehnte Michel und starrte auf seine Füße, die konzentriert damit beschäftigt schienen, einen festgetretenen Stein aus dem Boden zu lockern. Sein Gesicht wirkte angespannt und er bemerkte Barbara erst, als sie sich neben ihn ebenfalls an die Holzwand lehnte. Ihr Blick hing in der Ferne fest und sie konnte den jungen Mann nicht ansehen, als sie kaum hörbar flüsterte: »Wirst Du mich auch ein wenig vermissen?«

Er grunzte, trat noch einmal heftiger nach dem Stein, sah dann auf und direkt in das ebenmäßige Antlitz des blonden Mädchens. Seit Kindertagen schon, war sie für ihn das schönste Geschöpf, dass er je gesehen hatte. Ihre milchweiße Haut mit den erfrischenden Sommersprossen auf Nase und Wangen waren früher ein Grund sie zu necken. Oft hatte sie sich darüber geärgert, manchmal rannte sie sogar weinend zur Mutter. Dabei konnte sie nicht ahnen, dass Michel all das, mit dem er sie aufzuziehen versuchte, besonders an ihr mochte. Und er gab sich natürlich auch große Mühe, sie nicht wissen zu lassen, wie sein Herz mit jedem Jahr lauter für sie pochte. Einmal hätte er sich beinahe verraten. Die Familien hatten sich zu einem Fest in Simmern getroffen. Während die Erwachsenen an einer der langen Tafeln saßen und bei einem Becher Wein Neuigkeiten austauschten, spielten die Kinder auf der nahen Wiese. Michel hing wie immer mit Barbaras Brüdern Valentin und Georg herum. Sie rauften und tollten wild miteinander, bis Michels Blick auf Barbara zu ruhen begann, die mit ihren und den Augustin Schwestern im hohen Gras saß und Kränze flocht. Wie sehr er das wenige Jahre jüngere Mädchen, das da gerade die ersten weiblichen Rundungen entwickelte, anstarrte, wurde ihm erst bewusst, als Valentin ihm den Ellenbogen in die Seite hieb und Michel aufzog, ob ihm Barbara so gut gefiele, dass er zu sabbern begänne. Entrüstet hatte der Junge Valentin eine Kopfnuss verpasst und dann laut genug, um auch von den Mädchen gehört zu werden, auszurufen, dass er mehr erschrocken sei, wie unansehnlich das Mädchen sich entwickle. Die anderen Jungen lachten, doch Barbara senkte beschämt den Kopf und begann leise zu weinen. Während die Mädchen sie trösteten, schlugen die Jungen Michel kameradschaftlich auf die Schultern, als feierten sie seine Beleidigung.

All das tat ihm heute leid. Er wusste auch nicht, warum er immer so gemein zu ihr war. Und er bereute es zutiefst, ihr nicht vorher schon gesagt zu haben, wie sein Herz heftig klopfte, sobald er sie nur von Weitem sah. Erst als die Familien vor gut einem Jahr bei einem Treffen über die Pläne sprachen, nach Pennsylvania auswandern zu wollen, ergriff ihn Panik. In einem Moment, in dem niemand auf sie achtete, zischte er Barbara zu, dass er sie nicht gehenlassen wollte. Dann rannte er weg und ließ das verdutzte Mädchen stehen. Sie vertraute sich verwirrt ihrer älteren Schwester Catharina an. Diese war immer wie ein Fels in der Brandung für Barbara gewesen und sie war mehr als einmal mit Michel aneinander geraten, weil er ihre Schwester scheinbar gern zum Weinen brachte. An diesem Abend, als die Mädchen tuschelten und Barbara Catharina von Michels seltsamen Verhalten berichtet, lächelte die Ältere in sich hinein. Sie hatte immer gehofft, dass Michel Barbara nur ärgerte, damit diese nicht dahinter käme, wie es wirklich in ihm aussah.

Aber nun war es zu spät. Henrich Hans und seine Familie würden morgen abreisen. Genauso wie so viele andere Familien, die sie kannten, mit manchen sogar verwandt waren. In Michels ungestümen Wesen brodelte es. Nicht nur Barbara zu verlieren, machte ihm zu schaffen. Am liebsten würde er ebenfalls morgen in Bacharach mit auf das Schiff springen und mit nach Amerika auswandern. Doch ihm fehlten die Mittel. Selbst wenn seine Eltern ihm diesbezüglich helfen könnten, brächte er es nicht übers Herz, die Familie zu verlassen. Der große Hof, den sie von der verwitweten Großtante übernommen hatten, inmitten dieser kleinen Siedlung in der noch heute, Jahrzehnte nach Ende des langen Krieges und danach der Erbfolgekriege, die Ruinen von den unvorstellbaren Grausamkeiten gegen die Ärmsten der Armen zeugten. Dazu die große Kinderschar und ihr Broterwerb als Leineweber. Jede helfende Hand wurde gebraucht, um allen ein leidliches Überleben zu sichern. Michels Wagemut gab der Vernunft nach. Und so stand er nun an die Scheunenwand gelehnt, neben dem Mädchen, von dem er sicher war, dass er niemals für eine andere solche Gefühle haben konnte.

Am liebsten hätte er ihr in diesem Moment alles gesagt, was sein Herz schon so lange flüsterte. Aber er brachte es nicht über die Lippen. So starrte er sie eine Weile an und als sie gerade den Blick aus der Ferne löste, zu ihm herüberschaute, beugte er sich vor, hauchte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange und rannte dann zurück zum Haus.

Barbara blieb zurück. Mit der Hand an ihrer Wange, als brenne die Stelle, an der Michels Kuss ihre Haut berührte wie Feuer. Dann stieß sie sich auch von der Wand ab und ging in die Scheune, wo ihre beiden jüngeren Geschwister bereits friedlich in ihrem Heubett schlummerten. Sie kroch unter die Decke und schmiegte sich an die sechsjährige Margaretha, die im Schlaf leise schmatzte. Der fünfzehnjährige Philipp drehte sich nur brummend um und hätte beinahe die Decke von seinen Schwestern gezogen, wenn Barbara nicht rechtzeitig und beherzt zugegriffen und den dünnen Wollstoff festgehalten hätte.

Bevor sie selbst einschlief, dachte sie noch einmal über den vergangenen Tag nach. Am frühen Morgen verließen sie ihr Zuhause, an dem ihnen nichts mehr gehörte. Alles war verkauft. Nur das wenige an den wichtigsten Habseligkeiten, dass sie tragen konnten, wurde mitgenommen. Sie luden das Gepäck auf den Wagen, schauten sich noch einmal wortlos und innerlich aufgewühlt um. Ab dem heutigen Tag waren sie keine Einwohner mehr von Mandel. Sie waren heimatlos. Und in ihnen allen tobte ein Krieg, der sie zwischen Angst und Hoffnung hin und her riss. Onkel Johann und Tante Elisabeth versuchten die Kinder aufzumuntern. Dem Bruder ihrer Mutter und seiner Frau waren eigene Kinder nicht vergönnt gewesen. Daher überlegten sie damals auch nicht lange und entschieden mitzukommen. An der Straße Richtung Braunweiler trafen sie auf Friedrich und seine Familie. Meister Conrad, der Wagnermeister aus Bad Kreuznach, gehörte mit zu den ältesten Freunden ihres Vaters. Ebenso wie Jacob Augustin, bei dem sie diese letzte Nacht in der Pfalz verbrachten und dessen Schwager Nicolaus Thomas, dem Bruder von Jacobs Frau. Bis Bergenhausen reisten sie gemeinsam. Dort blieben die Conrads bei Nicolaus, während Barbaras Familie die letzte knappe Meile nach Bubach fuhr, wo Jacobs Familie sie bereits mit großer Freude erwartete.

Wink mir nach mein Herz und bleib mir treu

Der Morgen begann gerade zu dämmern, doch im Haus und auf dem Hof der Augustin herrschte bereits ein reges Treiben. Alle waren auf den Beinen. Deutlich zu spüren war die Hilflosigkeit, mit der alle versuchten, eine Fröhlichkeit vorzutäuschen, obwohl doch der bevorstehende Abschied wie eine schwere Last auf ihnen drückte.

Eva hatte ein sättigendes Frühstück bereitet. Zu Getreidebrei gab es frisches Brot und Ziegenmilch. Dazu sogar noch ihren selbstgemachten Winzerkäse. Die Kinder wähnten sich im Paradies.

Als es Zeit war aufzubrechen, nahmen Eva und die Witwe Augustin Susanna zur Seite.

»Wir haben gehört, dass an den vielen Zollstationen auf dem Rhein die Nahrungsmittel so teuer sein werden und auch wenn wir Dich gut genug kennen, um zu wissen, Du hast gut für die Deinen vorgesorgt, möchten wir Euch doch noch etwas für den Notfall und die lange Reise mitgeben«, damit überreichten sie Henrichs Frau ein in Tücher gewickeltes Paket, das verdächtig nach geräucherter Wurst und Schinken duftete, »Nimm es unter Deinen Mantel, damit es Euch niemand neidet und stiehlt. Der Jacob hat auch noch ein Bündel Brennholz auf dem Wagen, das Ihr mit an Bord nehmen sollt«, sie zwinkerte der Freundin mit feuchten Augen zu und wortlos fielen sich die drei Frauen in die Arme.

Dann hieß es, Abschied zu nehmen. Und auch wenn alle versuchten stark zu sein, kämpften sie doch gegen die aufsteigenden Tränen.

Henrich saß neben Jacob auf dem Kutschbock. Susanna und Margaretha hatten hinten Platz auf dem Wagen genommen. Die anderen Kinder und auch Michel, der mitkam, um dem Vater später zu helfen die Wagen der Auswanderer zurückzufahren, gingen zu Fuß nebenher. Ein langer Weg lag vor ihnen.

Gut zwei Stunden dauerte es, bis sie Rheinböllen erreichten. Dies war der vereinbarte Treffpunkt mit der Familie Conrad, deren Wagen später von Nicolaus Thomas übernommen würde. Auch Michael Grossart sollte in Rheinböllen zu ihnen stoßen und sich der Gruppe anschließen. Die anderen bekannten Gesichter, die ebenfalls die Reise nach Pennsylvania antraten, bekämen sie erst im Hafen von Bacharach zu sehen, da einige bereits seit gestern dort waren.

Es war eine herzliche Begrüßung unter den Männern. Und Grossart konnte sich nicht verkneifen, Henrich gleich zu Beginn zu seinem Wagen zu ziehen, dort an einer Tasche zu nesteln und dann, als würde er ein zerbrechliches Ei halten, vorsichtig etwas auszupacken, das von der Größe locker in eine Hand passte. Grinsend und verschwörerisch hielt er es Henrich entgegen.

»Du hast...?«, Henrich riss die Augen weit auf, »Gütiger Herr im Himmel, Du hast wirklich...?«

Grossarts Grinsen wurde noch breiter und er nickte fast triumphierend. »Na selbstverständlich habe ich!«, dabei fingerte er vorsichtig zwischen den braunen Stöckchen die im Tuch verborgen waren herum und zog eines hervor, »Ich habe sie bereits vor dem Winter geteilt und werde auf der Überfahrt gut auf sie Acht geben. Aber wenn wir in Pennsylvania sind, gehört einer Dir. Auch für Conrad habe ich einen. Die Weinstöcke werden hoffentlich in dem Klima gut gedeihen, um uns immer an unsere Heimat und den guten alten Disibodenberger Hof zu erinnern.«

Henrich war überwältigt und begann über das ganze Gesicht zu strahlen. Sie kannten sich seit frühester Kindheit. Adam Hans, Henrichs Vater, lebte einst mit auf dem Hof der Schwiegereltern, wo auch Henrich geboren wurde. Doch als sein Schwiegervater, der alte Eckstein im hohen Alter starb, übergab die schwedische Regierung den Disibodenberger Hof an Grossarts Vater zur Pacht. Weder Henrichs Vater noch der Witwe Eckstein mochte das gefallen haben, aber sie konnten nichts dagegen tun. Vielleicht waren sie alle dabei auch nur Figuren in einem Spiel der Machtverteilung, denn während französisch verwaltete Bezirke Katholiken bevorzugten, erhielten in schwedisch verwalteten Bereichen Lutheraner den Vorzug. So ging dem Pächterwechsel voraus, dass Nicolaus Grossart Sickingischer Schultheiß zu katholisch Feyl war. Selbst zwar Katholik, hatte er eine lutherische Frau geheiratet und billigte, dass auch seine Kinder lutherisch getauft und erzogen wurden. Diese Tatsache genügte der katholischen Obrigkeit ihn des Amtes zu entheben.

Nun war Adam Hans selbst Katholik und seine Frau Margaretha lutherisch. Auch sie erzogen ihre Kinder lutherisch, jedoch reichte hier der lutherischen Obrigkeit, dass Adam katholisch war, um ihm zu verweigern, das Pachtverhältnis des Schwiegervaters auf ihn zu übertragen.

Mochte nun ein jeder denken, dass es den Amtsmännern nur darum ging gemischte Konfessionen zu unterbinden, in dem man diesen Paaren Ansprüche auf Heim und Hof versagte, war umso weniger verständlich, dass eben diese Obrigkeit Nicolaus Grossart als Pächter auf den Hof verpflichtete, von dem man Adam Hans verjagte.

Keiner der Betroffenen konnte die Gedankengänge hinter einem solchen Wirken nachvollziehen. Und es rührte Nicolaus Grossart zu sehr, als dass ihm gleichgültig gewesen sein könnte, was aus der Familie von Adam Hans wurde. So kaufte er ihm und der Witwe Eckstein allerhand Mobiliar und andere Gerätschaften ab. Für die vom Hof Vertriebenen das Kapital mit dem sie vor Adams neuem Dienstherren, dem Freiherrn von Koppenstein zumindest so viel Eindruck schindeten, dass dieser ihn zu seinem Hofmann machte und offiziell darüber hinweg sah, einen katholischen Pächter zu haben. Auch am neuen Hof wurden sie jedoch nicht wirklich glücklich, denn ihr Pachtherr zeigte eine ähnlich dogmatische Haltung gegenüber Katholiken.

Das nahm Adam Hans dennoch hin und sprach später in einem Gerichtsverfahren sogar für die Duldsamkeit des Freiherrn.