Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: XOXO-Verlag

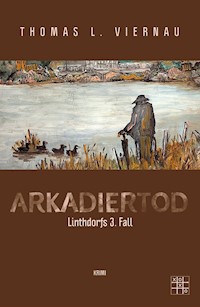

- Kategorie: Krimi

- Serie: Linthdorfs Fälle

- Sprache: Deutsch

Eine merkwürdige Beobachtung wird für Kommissar Linthdorf von der Brandenburger Kripo zum Ausgangspunkt einer gefährlichen Jagd nach einem systematisch vorgehenden Mörder. Ein nach außen harmloser Verein geschichts- und kulturinteressierter Senioren interessiert ihn besonders: der Arkadische Verein, dessen Mitglieder sich auch als Arkadier bezeichnen. Nach und nach verschwinden immer mehr Arkadier von der Bildfläche, tauchen als Tote an ungewöhnlichen Orten auf und geben Linthdorf und seinen Leuten immer mehr Rätsel auf. Ungeheuerliches wird erkennbar: kriminelle Verwicklungen auf höchster Ebene, ein außer Kontrolle geratener Staatssekretär, der Linthdorf das Leben schwer macht und auch private Rückschläge, die ihm stark zusetzen. Das Jahresende hatte er sich anders vorgestellt. Außerdem gibt es noch die geheimnisvollen Akten aus der Zeit der Napoleonischen Besatzung. Ein ominöses Attentat preußischer Beamter, Verwicklungen der Hofgärtner von Sanssouci und das Verschwinden von Unterlagen über das Attentat scheinen auf merkwürdige Art und Weise mit den laufenden Ermittlungen Linthdorfs zu tun zu haben. Immer tiefer gerät Linthdorf in den Sumpf aus Schwarzgeld, Kunstdiebstählen und Habgier. Selbst seine eigenen Leute, vornehmlich sein Chef, Dr. Nägelein, scheinen in dem undurchsichtigen Netzwerk mitzumischen. Am Ende muss Linthdorf einen hohen Preis für seine hartnäckigen Forschungen zahlen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 678

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas L. Viernau

Aradiertod

Linthdorfs 3. Fall

Kriminalroman

XOXO Verlag

Impressum

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Print-ISBN: 978-3-96752-012-5

E-Book-ISBN: 978-3-96752-512-0

© 2020 XOXO Verlag

Umschlaggestaltung: Grit Richter

Coverbild: Thomas L. Viernau

Buchsatz:

Alfons Th. Seeboth

Hergestellt in Bremen, Germany (EU)

XOXO Verlag ein IMPRINT

der EISERMANN MEDIA GMBH

Gröpelinger Heerstr. 149

28237 Bremen

Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.

Personenregister

Ermittler:

KHK Theo Linthdorf

Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam

KHK Bernd Voßwinkel

Ermittler beim Berliner Landeskriminalamt

Dr. Nägelein

Vorgesetzter Linthdorfs

KOK Grell-Hansen

Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam

KOK Petra Ladinski

Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam

Arkadische Gesellschaft zu Berlin-Brandenburg e.V. - Mitglieder:

Arno Brackebusch (67), Botaniker

Harald Felgentreu (63), Historiker

Cecilia Gieshübler (70), Restaurantleiterin

Robert Gundermann (66), Restaurator

Roswitha Hradschek (70), Archivarin

Felicitas Jeschken (64), Gärtnerin

Winfried Klessenthin (75), Historiker

Alwin Krippenstapel (71), Museologe

Gerda Pittelkow (63), Ingenieurin

Martin Rehbein (65), Techniker

Trude Sellenthin (66), Köchin

Lothar Wedderkopp (72), Graphiker

Gustav Woytasch (68), Lektor

Liane Wüllersdorf (69), Gärtnerin

Justus Ziegenhals (64), Jurist

Weitere Personen:

Dr. Anton Ingolf Scholetzki,

Leiter des Archivs im Schloss Lindstedt

Ina-Maria Seidelbast, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Jürgen Rappenstiel, Mitarbeiter im Finanzamt Potsdam

Klaus Höllerbach, Mitarbeiter im Potsdamer Kulturdezernat

Ebbo Hubwarth, Chef von Höllerbach

Lottchen Hubwarth, Ehefrau von Ebbo Hubwarth

Dr. Harry Treibel, Staatssekretär ohne eigenen Geschäftsbereich im Brandenburger Innenministerium

Rolf und Ljudmilla Schwalbentrog, Nachbarn von Harald Felgentreu

Rüdiger Tannfuß, stellvertetender Abteilungsleiter im Brandenburger Innenministerium

Gerlinde Tannfuß, Gattin von Rüdiger Tannfuß, Freundin von Ina-Maria Seidelbast

Werner Malzbrandt, Apfelbauer aus Phöben

Dorothea Bunzmann-Höll, Sekretärin von Malzbrandt

Familie Röbeck, Fischer aus Werder/Havel

Zuzanna Hierrero, Kaltmamsell in der Kantine

Louise Elverdink, Komapatientin in der Charité

Charlotte Rauchfuss, Schwester von Louise Elverdink

Freddi Krespel, Invalidenrentner aus Berlin

Arkadier 1806:

Ottmar von Lindhorst, Archivar im Geheimen Staatsarchiv des Königreichs Preußen

Anselm Paulmann, Konrektor am Grauen Gymnasium

Erasmus Spykher, Geheimer Hofrat im Justizministerium des Königreichs Preußen

Eugen Eisenbaum, Medizinalrat und Militärarzt an der Pépinière zu Berlin

Alois von Vach, Justizrat beim Kammergerichtshof

Cyprian Drosselmeyer, Privatsekretär des ehemaligen Ministers von Hardenberg

Bogislav von Hummel, Königlicher Geheimrat und Sondergesandter des Preußischen Königs

Preußische Gartenmeister:

Carl Friedrich Nietner, zuständig für die Gärten am Neuen Palais

Christian Wilhelm Nietner, zuständig für Park Schönhausen

Carl Julius Sello, oberster Chef des Küchengartens von Sans,Souci. Christian Louis Sello, zuständig für die Orangerie

Carl Friedrich Fintelmann, zuständig für die Charlottenburger Gärten Johann Jacob Krutisch, zuständig für die Melonerie in Sans,Souci.

Johann Zacharias Saltzmann, zuständig für die Schlossterrassen

Artisten und Spezialisten 1806:

Ivor, Bogenschütze

Coppelio, Hypnotiseur und Zauberer

Johann Nepomuk Mälzel, Mechanicus und Erfinder

Henning von Kunckel, schwedischer Mathematiker

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, Assessor, benannte sich später um in Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Geheimer Kammergerichtsrat, Schriftsteller, Komponist, Karikaturist

Rosalie und Aurelie Lämmerhirt, zwei Pastorentöchter Adelheid von Korff, Freundin der beiden Lämmerhirt-Schwestern

Weitere historische Persönlichkeiten 1806:

König Friedrich Wilhelm III. von Preußen

Königin Luise, Gattin von Friedrich Wilhelm III.

Fürst Karl August von Hardenberg, Staatsminister im preußischen Kabinett, später Staatskanzler

Major Karl Friedrich von dem Knesebeck, Offizier der Preußischen Armee, später Feldmarschall

Gräfin Julie von Voß, erste Hofdame, Vertraute der Königin

Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen

Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.

Der Entenfütterer

Geben Sie Acht,

es sind Preußen.

Die wollen immer alles

besser wissen.

Goethe in einem Brief, 1822

Arkadien und Arkadier

Ursprünglich bezeichnet Arkadien eine Landschaft auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Das antike Arkadien ist eher karg und gebirgig, eine wilde, nur dünn besiedelte Gegend, ziemlich trocken, staubig und steinig. Vorherrschend sind weiss-graue Kalkfelsen und dorniges Gestrüpp.

Die Bewohner der öden Landschaft waren nomadisierende Ziegenhirten. Sie führten ein hartes, einfaches Leben, sehr nah an der Natur. In den Stadtstaaten, weit weg von der stillen Welt in den grünen Küstenstreifen des antiken Griechenlands angesiedelt, wurde schon damals das karge Hinterland als mystisch verklärter Ort angesehen. Reisende berichteten von den arkadischen Gefilden und deren Bewohnern als einem kleinen Paradies.

Vergil, ein römischer Dichter, besang ein paar Jahrhunderte später die arkadischen Gefilde in seinen Hirtengedichten. Er hatte Arkadien nie gesehen und auch nie die wirklichen Bewohner des Landstrichs kennen gelernt. Aber er studierte Aufzeichnungen der alten Hellenen über Arkadien. In seinen Augen erstand ein neues Arkadien, ein Land des Überflusses und der Harmonie. Grüne Gärten, Wiesen, Bäume, dazwischen Vögel und wilde Tiere in friedlicher Eintracht und Hirten, die sich als Wächter des Paradieses gerierten. Natürlich stand für Vergil das antike Italien Pate für sein literarisches Arkadien.

Im Mittelalter vergaßen die Menschen Arkadien und die Idee der natürlichen Harmonie von Natur und Mensch. Erst mit der Renaissance entdeckten die Künstler das Sujet der arkadischen Gefilde wieder. Arkadien wurde zum Leitthema der höfischen Kunst. Später im Barock kam es zu einer Steigerung. Arkadien wurde als ein verfeinertes Lebensgefühl begriffen. Barockkünstler gestalteten Schlösser und Parks im Sinne arkadischer Naturverbundenheit. Schäferspiele, Picknicks im Grünen, Kammermusik in Gartenpavillons und kunstvolle Blumenarrangements, dazu die zeitgemäße Malerei, deren Vertreter unzählige arkadische Landschaften auf die Leinwand zauberten und eine Musik, die versuchte sphärische Harmonien zu erzeugen und dabei die verzückten Zuhörer in eine idealisierte Welt zu entführen. Das barocke Arkadien hatte mit dem antiken Arkadien nicht mehr viel zu tun.

Später lebte Arkadien als ein schwacher Widerhall der barocken Pracht in den bürgerlichen Vaudeville-Gartentheaterstücken fort. Die Romantiker ließen ihre blaue Blume in einem arkadischen Garten erblühen und fügten der Idee der friedlichen Eintracht noch den Gedanken der Vergänglichkeit aller Schönheit hinzu. Melancholie durchzog die arkadischen Gefilde. Heute ist Arkadien vergessen. Nur ein paar Geschichtskenner und Kunstliebhaber können mit dem Begriff noch etwas anfangen. Eigentlich schade …

Vor meiner Tür die Trauerweiden auf dem Damm,

früh legt der Morgen um sie eine Nebelschicht.

Steh‘ an der Brücke, sprech‘ die Wandrer an,

sehn‘ mich ins Uferdorf, besonnt vom Abendlicht.

Qi Bai Xi 1920

Potsdam, Havelufer der Berliner Vorstadt

Freitag, 22. Dezember 2006

Eigentlich waren es Blesshühnchen, die an dem trüben Vormittag auf der Havel herumpaddelten. Kleine, schwarze Vögelchen mit einem weißen Fleck, eben der Blesse, überm Schnabel. Hastig schwammen sie in der kleinen Ausbuchtung der Havel hin und her. Der Grund für ihre Aufregung war eine große, dunkle Gestalt am Ufer. Aus einem alten Baumwollbeutel holte der Mann im Mantel Brotreste hervor, zerkleinerte sie bedächtig und warf sie ins Havelwasser. Jedes Mal, wenn er wieder eine Handvoll Brösel mit Schwung ins Wasser beförderte, stürzten sich die Blesshühnchen gierig auf die Leckerbissen.

Es war einer dieser kalten, trüben Dezembertage, die bei vielen Menschen eine Winterdepression hervorriefen. Auch die Aussicht auf die nahen Feiertage konnte das unbestimmte Gefühl von Melancholie nicht lindern.

Der Mann, der am Ufer stand und den schwarzen Vögelchen bei ihrer Hatz nach den Brotkrumen zusah, hatte seinen Hut tief ins Gesicht gezogen. Seine Miene war nur zu erahnen. Die Brille verwehrte den direkten Blick in seine Augen.

Er kam nun schon seit drei Wochen jeden Vormittag an diese Stelle. Mal waren Stockenten da, mal kamen auch ein paar stattliche Havel-schwäne vorbei, Blesshühnchen gab es immer. Möwen segelten über dem Futterplatz und fischten ebenfalls nach den begehrten Happen. Ein Beobachter, falls es ihn den gäbe, bekäme den Eindruck, dass sich hier ein Ritual vollzöge. Alle Handgriffe des Entenfütterers wurden bedächtig und sorgfältig gemacht, als ob es gälte, einem omi-nösen Flussgott zu opfern, dessen Diener, als Vögel verkleidet, die Opfer-gaben freudig annahmen. Fast eine Stunde stand der Mann am Ufer und beobachtete die Wasservögel bei ihrem Tun. Wind bauschte seinen Mantel wie ein dunkles Segel. Erstaunlicherweise saß der schwarze Hut fest auf seinem Kopf und schien den physikalischen Gesetzen zum Trotz dem Havelwind keinerlei Widerstand entgegenzusetzen.

Ein Blick auf die Armbanduhr, der Entenfütterer rollte seinen Baum-wollbeutel zusammen und spazierte Richtung Glienicker Brücke weiter.

Etwas hatte seine Aufmerksamkeit gefordert. Drüben am anderen Havelufer, auf der Glienicker Seite, die bereits zur Stadt Berlin gehörte, waren Blaulichtfahrzeuge auf der Havelpromenade zu sehen. Das nervöse Aufzucken der blauen Rundumleuchten zerstörte die stille Harmonie des trüben Dezembertags. Missmutig wandte sich der Entenfütterer ab.

Kein Tag ohne Blaulicht!

Er hasste inzwischen die Fahrzeuge, obwohl er wusste, dass ihr Einsatz über Leben und Tod entscheiden konnten. Aber es waren einfach zu viele geworden. Früher gab es mal ein oder zwei Einsätze, die durch die Straßen Berlins jagten. Jetzt kamen sie im Stundentakt. Als ob der normale Verkehr nicht schon genug für Hektik sorgte!

Kopfschüttelnd bröselte er die letzten Krumen ins dunkle Havelwasser und stapfte davon. Inzwischen waren neben den roten Feuerwehrfahrzeugen auch weiße Rettungsfahrzeuge eingetroffen. Er konnte die silber-grünen Autos der Berliner Polizei erkennen. Es schien wohl doch ein mittlerer Katastropheneinsatz zu sein.

Wer weiß, vielleicht war ein unvorsichtiger Mensch ins kalte Havelwasser gefallen. Einen Verkehrsunfall konnte man an diesem Ort ausschließen. Die kleine Havelpromenade war nur für Radfahrer und Fußgänger zugänglich.

Der Entenfütterer kannte die andere Uferseite ebenso gut wie die hiesige. Ihm war das gesamte Areal vertraut. Er liebte die Gegend, die geprägt war von den prächtigen Kulissen der Hohenzollernschlösser und der dazu gehörigen Parklandschaften. In den Hochglanzprospekten der Tourismusbranche wurde die gesamte Region auch als das preußische Arkadien bezeichnet.

Der Mann im schwarzen Mantel wusste über die Bezeichnung der Unterhavelseenlandschaft Bescheid. Er verfolgte die Publikationen zu den alten preußischen Bauten in Potsdam, Berlin und deren Umgebung aufmerksam. Bei seinen Spaziergängen durch die Parklandschaft kehrte er oft in den kleinen Souvenirläden ein. Die Verkäuferinnen kannten ihn. Jedes Mal, wenn etwas Neues auf dem Markt erschien, benachrichtigten sie ihn. Dankbar kaufte er alles, was ihm angeboten wurde. Zuhause hatte er innerhalb von zehn Jahren eine beachtliche Bibliothek aufgebaut.

Aber im Moment war das nicht so wichtig. Der Entenfütterer war unglücklich. Alles hatte für ihn seine Bedeutung verloren. Der große Mann fühlte sich leer und ausgebrannt. Eine Erkenntnis, die außer ihm selbst noch niemand bemerkt hatte. Sein Äußeres wirkte wie immer auf seine Mitmenschen vollkommen harmonisch und ausgewogen. Weder sein Gesichtsausdruck noch seine Körpersprache verrieten seinen inneren Zustand.

Seine Situation hatte etwas mit seinen Nachmittagsterminen zu tun. Jeden Tag fuhr er mit der S-Bahn von Potsdam zurück nach Berlin-Mitte, stieg im Bahnhof Friedrichstraße aus und lief ins Charité-Viertel. Dort lag in einem Zimmer der Neurologie eine Frau. Kabel führten zu diversen Apparaten, die auf kleinen Displays zitternde Kurven erzeugten und ein Sauerstoffschlauch sorgte für Luftzufuhr. Die Frau lag im Koma.

Pünktlich um Sechzehn Uhr erschien der Entenfütterer in ihrem Zimmer, setzte sich behutsam auf den blauen Kunststoffstuhl, der als einziges Mobiliar im Raum stand. Dann saß er da, beobachtete die Frau zwischen den Kabeln, legte ab und zu mal seine Hand auf ihre Schulter, darauf hoffend, dass sie seine Nähe spüre.

Doch es passierte nichts. Das Wunder blieb aus.

Die Frau blieb stumm in ihrem unheimlichen Schlafzustand. Der Mann spürte die Ohnmacht gegenüber dem medizinischen Patt. Weder lebendig noch tot – ein unerträgliches Zwischenstadium, immer wieder Hoffnung erzeugend, die jedoch täglich bei jedem Besuch Zunichte gemacht wurde. Der Mann auf dem blauen Stuhl wusste nicht, wie lange er das noch so durchhalten würde.

Etwas war an dem trüben Dezembernachmittag jedoch anders. Gerade als der große Mann den Raum verlassen wollte, kamen zwei weitere Besucher in das Zimmer.

Ein zwölfjähriger Junge und eine Frau, vielleicht Ende dreißig, Anfang vierzig. Bisher war außer ihm noch nie jemand zu dieser Uhrzeit erschienen. Der Junge war ihm bekannt, es war der Sohn der Frau im Krankenlager. Doch die Frau in seiner Begleitung kannte er nicht, dennoch erinnerte ihn ihr Gesicht. Sie war ziemlich groß, trug eine Brille und eine Wollmütze. Sie schaute den Mann im Zimmer fragend an. »Nanu? Besuch?«

Er war geschockt. Was da vor ihm stand war eine ziemlich originalgetreue Kopie der Frau im Bett. Nicht ganz so groß, etwas kräftiger und mit rotblondem Haar, das unter der Mütze in üppigen Locken hervorquoll, aber ansonsten der Frau im Koma zum Verwechseln ähnlich. Sie lächelte den Mann an. »Oh, wir dachten …«

Der Junge lächelte ihn kurz an. »Tante Charlotte, das ist er. Das ist Theo Linthdorf.«

Die Frau versuchte ebenfalls ein Lächeln. »Louise hat mir von Ihnen erzählt. Schön, Sie endlich mal kennenzulernen. Allerdings, unter diesen Umständen wollte ich nicht …« Sie stockte. Das Lächeln war wieder aus ihrem Gesicht verschwunden.

Linthdorf wunderte sich. Louise hatte ihm gegenüber bisher nicht erwähnt, dass sie eine Schwester hatte. Er beeilte sich, den Hut vom Kopf zu reißen und ihr seine Hand entgegen zu strecken. »Linthdorf, Theo Linthdorf mein Name. Ich habe ihre Schwester …«

Sie unterbrach ihn: »Ja, ich weiß. Rauchfuss. Charlotte Rauchfuss. Ich bin Louises Schwester. Wir sind nur zwei Jahre auseinander. Ich kümmere mich um Bastian, also, jemand muss sich ja um den Jungen kümmern …«

Er nickte und schaute etwas ratlos auf die beiden Besucher. »Ja, also, ich muss dann mal wieder … Also, dann … Frohe Weihnachten! Auch wenn’s im Moment nicht ganz so … Also, ja! Auf Wiedersehen.«

Linthdorf bemerkte, dass er Probleme hatte, sich halbwegs zu artikulieren. Er war im Augenblick nicht in der Verfassung um geistvolle Konversation zu betreiben. Die Frau schien Verständnis für sein Gestammel zu haben. Ihr war die Situation ebenfalls entglitten. Auf die Anwesenheit eines Mannes im Zimmer ihrer Schwester war sie nicht eingestellt. Erleichtert verabschiedete sie sich von Linthdorf, erwiderte die Weihnachtsgrußfloskel und sah dem enteilenden Riesen hinterher.

Linthdorf rannte fast aus dem Krankenhaus. Die Begegnung hatte ihm noch einmal schmerzlich vorgeführt, wie sehr ihn die vergangenen Ereignisse emotional mitgenommen hatten. In dem Moment, als er der Schwester Louises ins Gesicht sah, hatte er einen tiefen Schmerz gespürt, eine Art Stich, der quer durch alle inneren Organe zog. Ob es die Ähnlichkeit mit Louise war oder die unerwartete Begegnung mit einem Menschen, der ihr auch nah stand?

Linthdorf wusste es nicht, hatte auch keine Energie, darüber nachzudenken. Es war ihm einfach zu viel. Sein mühsam aufrecht erhaltenes Gleichgewicht geriet ins Wanken. Die Auszeit, die er seit drei Wochen nahm, hatte daran nichts ändern können.

Die Ereignisse waren in seinem Kopf präsent, als wären sie gerade passiert. Seine Ohnmacht, als er Louise endlich im Keller gefunden hatte und spürte, dass sie ihm entglitt, die darauffolgende Leere, die bis jetzt von ihm Besitz ergriffen hatte – alles kam in den wenigen Sekunden nach der Begegnung mit Charlotte Rauchfuß mit aller Macht an die Oberfläche.

Endlich war er auf der Straße. Es war dunkel und niemand erkannte ihn. Ein langgezogener Klageton entwich seiner Kehle. Linthdorf war erschrocken über diesen Ton, er klang wie von einem geschundenen Tier, das in der Falle auf seinen Schlächter wartet. Was für ein Ende des Tages …

Preußisches Nachtstück

Prinz Louis war gefallen und Preußen fiel – ihm nach!

Bei Jena

Da hatte der Preuße verspielt,

Die Franzosen hatten wie Teufels gezielt,

Und viel preußisch Blut war geflossen.

Theodor Fontane

I

Berlin, Unter den Linden

Samstagabend, 11. Oktober 1806

Die Stadt war menschenleer. Regen hatte eingesetzt und wusch das staubige Kopfsteinpflaster rein. Die meisten Häuser hatten die Fensterläden geschlossen und wirkten abweisend und unbewohnt.

Der Abend war weit fortgeschritten, aus der Ferne klangen die Glocken von Sankt Marien, Sankt Petri und Sankt Nikolai.

Der Mann im dunklen Paletot zählte die Stundenschläge. Den breiten Hut, einen Zweispitz, der normalerweise von der preußischen Gendarmerie getragen wurde, hatte er tief ins Gesicht gezogen, wohl zum Schutz vor dem immer heftiger werdenden Regen. Er musste schlechte Nachrichten überbringen.

Die Berliner Prachtstraße Unter den Linden lag im Dunklen. Seit der König vor einem Monat ein Ultimatum an den französischen Kaiser Napoleon gestellt hatte, war Preußen de facto im Kriegszustand. Lange hatte sich Friedrich Wilhelm III. gegen einen Eintritt Preußens in den Krieg gegen die französischen Eroberer gewehrt.

Er ahnte wohl, dass seine Armee dieser modernen Maschinerie nicht viel entgegenzusetzen hatte. Aber der moralische Druck auf ihn wurde immer größer je weiter Napoleon Richtung Osten voranschritt.

Viele seiner alten Generäle hatten ihn zwar gewarnt, aber letztendlich hatte sich der König doch dem Druck einiger Berater gebeugt.

Und da war noch der junge Prinz Louis-Ferdinand, ein Heißsporn, Träumer und Freund aller schönen Künste. Er wollte an der Spitze des preußischen Heeres reiten und die Franzosen in die Flucht schlagen.

Ach, Prinz!

Was glaubst du denn, was wir den Franzosen entgegensetzen können?

Unsere Armee ist nur ein Schatten!

Was für ein Irrtum!

Und nun bist du tot!

Schon die erste Bataille im thüringischen Saalfeld brachte dir den Tod, welch‘ ein Unglück für Preußen!

Der Mann, der sich den Weg durch den Regen bahnte, murmelte vor sich hin. Tiefe Furchen waren auf seiner Stirn eingegraben, so als ob er immerzu nur grübeln würde. Sein Ziel war das öde Haus mit der Nummer 9. Inmitten der prächtigen Paläste, die das Aussehen der Straße Unter den Linden in den letzten Jahren merklich aufgewertet hatten, wirkte das unscheinbare Haus neben der berühmten Konditorei Fuchs, wie ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Berlin war damals noch ein schmuckloses Nest.

Das öde Haus machte einen unbewohnten Eindruck. Jalousien ließen keinen Blick ins Innere zu. Die niedrige Tür war mit Brettern vernagelt.

Der Mann klopfte vorsichtig an die Jalousie des rechten Fensters, direkt neben der Tür. Dreimal kurz, dreimal lang, ein Geheimcode. Eine Kerze flackerte kurz auf, die Jalousie wurde angehoben und mit einem kühnen Schwung verschwand der Mann im Innern des Hauses.

Bei spärlichem Licht waren eine Handvoll Männer versammelt, die den Ankömmling gleich bedrängten.

»Nun sprecht! Was passierte in Thüringen?«

Der so Bedrängte schüttelte nur den Kopf. »Alles ist hin. Der Prinz ist gefallen, schon beim ersten Scharmützel. Eine Kugel zerfetzte ihm die Brust … Wir hatten keine Chance. Die Franzosen, sie sind uns über.«

Einer der Männer im Halbdunkel schaute seine Mitstreiter fest an. »Es werden schwierige Zeiten auf uns zukommen. Wir müssen uns wappnen. Nicht mehr lange, und Napoleon reitet in Berlin ein. Lasst uns Vorkehrungen treffen.«

Der König hat eine Bataille verloren.

Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht …

Graf von der Schulenburg im Oktober 1806

II

Berlin, Unter den Linden

Donnerstagnachmittag, 16. Oktober 1806

Die Stadt befand sich schon seit über einer Woche in einem eigenartigen Zustand der Lähmung. Ein Kaninchen, das vor der gefräßigen Schlange erstarrt und auf seinen Todesbiss wartet. Die Bewohner huschten wie Schatten durch die Gassen, bemüht, nur nicht aufzufallen. Jeder der hier Verbliebenen war in Gedanken weit weg.

Irgendwo im Thüringischen sollten die Armeen aufeinandertreffen. Der König hatte sein Heer in zwei Teilen gen Süden geschickt. Der Vormarsch der Franzosen und ihrer Verbündeten sollte vor den preußischen Grenzen gestoppt werden.

So war der Plan. Kein genialer Plan, aber dennoch ein Plan, gut genug um den Bürgern so etwas wie ein bisschen Hoffnung zu geben. Alles würde gut gehen. Die preußische Armee galt lange Jahre als ein unbesiegbares Wunderwerk. Ihr Ruhm war zwar schon etwas verblasst, aber viele der siegreichen Generäle aus des Alten Fritzens Zeiten waren noch da. Sie würden es schon richten.

Noch warteten alle auf ein Zeichen. Bisher waren nur spärliche Neuigkeiten durchgesickert. Bei Jena sollte es zu einem großen Gefecht gekommen sein. Dort war das erste Heer auf die Franzosen und deren Mitläufer gestoßen.

Heute früh war ein Bote eingetroffen. Er berichtete von einem zweiten Gefecht unweit des Dorfes Auerstedt. Hier sollte das zweite, größere Heer die Franzosen stellen. Drei Tage kämpften nun schon die Armeen.

Am Nachmittag kam ein zweiter Bote in die Stadt. Er war verwundet, blutete stark, stammelte nur. Wahrscheinlich fieberte er in einer Art Delirium. Was er bruchstückhaft von sich gab, war alles andere als ermutigend.

»Alles ist hin! Wir sind verloren. Die waren uns über.«

Etwas Branntwein brachten die Lebensgeister des Boten zurück. Doch was er berichtete, war erschreckend. Beide Preußenheere vernichtend geschlagen.

Napoleons Kavallerie habe alle in Grund und Boden geritten und seine Kanonen würden doppelt so schnell schießen wie die preußischen. Die Generäle Blücher und Scharnhorst wären die einzigen, die noch nennenswerten Widerstand leisteten. So sei wenigstens noch ein halbwegs geordneter Rückzug möglich. Der König sei auf der Flucht, Richtung Oder, zur Festung Küstrin.

Die Festungen Erfurt und Magdeburg hätten sich bereits kampflos ergeben. Napoleons Einmarsch in Preußens Herz Berlin, nur noch eine Frage der Zeit.

Panik machte sich breit. Ein Briefträger riss sich sein Schild mit dem preußischen Adler vom Arm, das ihn als Staatsbeamten auswies. Von den Fassaden wurden überall die Schwarzen Adler entfernt. Alles was auch nur entfernt an preußische Hoheitszeichen erinnerte, wurde von den beflissenen Berlinern übermalt oder abgehangen. Die königliche Kunstausstellung, die erst vor wenigen Wochen geöffnet hatte, schloss ihre Pforten. Man sah, wie eilig Portraitbüsten der königlichen Familie herausgetragen wurden.

Kopfschüttelnd standen ein paar Leute herum und beobachteten das konfuse Treiben ihrer Mitbürger. Wie konnte man nur so schnell die Seiten wechseln? Gab es denn überhaupt kein Ehrgefühl?

Eine sehnige Dame, die vor einem Modesalon herumwirtschaftete und bemüht war, ihr Aushängeschild mit dem schwarzen Preußenadler abzumontieren, lamentierte lautstark herum.

»Wir müssen seh’n wo wir bleiben. Der König haut einfach ab, doch wir müssen uns arrangieren. Keine Zeit für Sentimentalitäten!«

Sie sprach mit gewollt hochdeutschem Sprachduktus und versuchte, ihre Berliner Herkunft zu verleugnen.

Angewidert wandten sich die herumstehenden Männer ab. So etwas hatten sie sich in ihren schlimmsten Alpträumen nicht vorgestellt. Berlin kroch zu Kreuze. Einem Eroberer, der den preußischen Ungehorsam nicht vergessen würde.

Was für ein bitterer Tag war das!

Der Mann mit dem Zweispitz und dem zerfurchten Gesicht stand mitten in der kleinen Gruppe ratlos dreinschauender Männer, die Berlins vorzeitige Kapitulation miterleben mussten. Er musste hier weg. Die Stimmung kippte und er ahnte, dass er nicht mehr sicher war in der Stadt.

Er nickte seinen Begleitern kurz zu. Dann machte er sich auf den Weg. Durchs Brandenburger Tor, quer durch den Tiergarten, nach Charlottenburg und von da weiter Richtung Glienicke, über die Havel in die alte Residenz Potsdam.

Der Besuch Napoleons in der Gruft fand am oder bald nach dem 24. Oktober 1806 statt.

Die Worte: »... lebte er noch, so wären wir nicht hier« soll er angesichts des Degens Friedrich II., ich glaube, dann auf Sanssouci, gesprochen haben.

Hier in der Gruft sagte er nur: »Sic transit gloria mundi.« Draußen fragte er ..., was die Statuen neben der Gruft bedeuteten. Gey sprach etwas von heidnischen Gottheiten, allegorischen Figuren, Symbolen der Kriegskunst etc., als ob Napoleon nie von Mars und Minerva gehört hätte, worauf der Kaiser ihn anstarrte und dann mit einem lauten, langgezogenen »Bah« antwortete.

Theodor Fontane in

»Wanderungen durch die Mark Brandenburg«

Band 6 »Flecken und Dörfer im Lande Ruppin«

III

Potsdam, Park Sans,Souci.

Nacht vom Dienstag zum Mittwoch,

21. zum 22. Oktober 1806

Seit den Zeiten Friedrichs des Großen war der Park Sans,Souci. verwaist. Sein Nachfolger, der als dicker Lüderjahn bekannte Friedrich Wilhelm II., ein Genussmensch, der mit seiner Maitressenwirtschaft Preußen an den Rand des Bankrotts gebracht hatte, zeigte dem Park die kalte Schulter.

Sans,Souci. war das Werk seines ungeliebten Onkels, des Königs Friedrich II. Er, Friedrich Wilhelm II., hatte seinen eigenen Park erbauen lassen: den Neuen Garten. Und zwar ganz so, wie es ihm gefiel. Das Marmorpalais wurde sein Herzstück, in dem er sich auch am liebsten aufhielt. Die gotisch anmutende Privatbibliothek, die einer antiken Ruine nachempfundene königliche Küche und der geheimnisvolle Eiskeller, dessen Pyramidenform allen Rätsel aufgab, waren die Renommierbauten des eitlen Frauenhelden.

Der jetzige König, Friedrich Wilhelm III., war wiederum das ganze Gegenteil seines Vaters. Der hochgewachsene junge Mann, der etwas steif und linkisch in seiner blauen Uniform daherkam, machte kurzerhand Schluss mit der Günstlingswirtschaft, entließ die Minister seines Vaters, allen voran die beiden Hauptverantwortlichen für die Misere: den Finanzminister von Woellner und den Staatsminister von Bischoffwerder, beides auch die führenden Köpfe der unheimlichen Rosenkreuzer-Gesellschaft, in der sein Vater ebenfalls mittat.

Die beiden machte er verantwortlich für die Misswirtschaft. Genauso die Maitresse des Herrn Papa, die Encke, eine Musikantentochter. Sie war als Gräfin Lichtenau bei Hofe etabliert und wurde kurzerhand verbannt.

Doch auch der neue König hatte für Sans,Souci. nicht viel übrig.

Er fühlte sich wohler in seiner Wohnung im Stadtschloss. Friedrich Wilhelm liebte es, mit seiner jungen, schönen Frau, der Königin Louise, wie ein normaler Bürger durch die belebten Straßen zu flanieren und unter einfachen Leuten zu sein.

Die Sommermonate verbrachte er draußen in Paretz, einem kleinen Mustergut unweit des Städtchens Ketzin. Paretz konnte man schwerlich als Schloss bezeichnen. Das ehemalige Gutshaus hatte der junge Prinz nur ein wenig umbauen lassen. Der ländliche Charakter des vom Hofe etwas spöttisch auch als Schloss »Still ins Land« bezeichneten Anwesens, gefiel dem Königspaar. Sie hatten dort draußen ihre beste Zeit.

Jetzt war Sans,Souci. verlassen vom Hofbetrieb wie ein verwunschener Garten. Dem Königspaar schien Sans,Souci. einfach zu protzig. Man merkte dem Park die höfische Vernachlässigung an. Es gab zwar noch immer die Hofgärtner und Parkwächter, aber Sans,Souci. hatte schon etwas Patina angesetzt.

Die Melonerie produzierte immer noch seltenes Obst für die Hofküche, es blühten immer noch seltene Sträucher und exotische Bäume im Park und zahlreiches Federvieh belebte immer noch die kleinen Kanäle. Aber es war ein stilles, nicht mehr so prächtiges Dasein. Der Park schien in einen Dämmerschlaf gefallen zu sein und wartete auf den Kuss eines Prinzen.

Dieser Prinz kam. Jedoch nicht der erhoffte Preußenprinz. Es war ein vollkommen anderer Prinz, einer der nach Pulver roch und mit blank gezogenem Säbel auf einem weißen Hengst durch die Straßen Potsdams ritt. Seine mediterranen Gesichtszüge mit der scharf geschnittenen Nase, den dunklen, misstrauisch blickenden Augen und dem schwarzen Haar, das unter seinem Zweispitz hervorquoll, wiesen ihn eindeutig als Mann aus dem Süden aus. Dieser Südländer musterte misstrauisch alles, was sich links und rechts der Potsdamer Prachtstraße aufreihte. In seinem Gefolge ritten ebenfalls fremdländisch anmutende Offiziere in exotischen Uniformen.

Kein Preußisch Blau! Oh, nein!

Es war auch ein Blau, aber eher Pariser Blau. Dazu weiße Hosen in hohen schwarzen Stiefeln. Ganz offensichtlich keine Preußen!

Wenn sich diese Männer unterhielten, dachte man zuerst an die Tafelrunde des Alten Fritz. Dort herrschte ein ähnlicher Klang. Allerdings hatte dieses rau anmutende Mililtärfranzösisch nicht viel zu tun mit dem eleganten Salonfranzösisch der friderizianischen Zeit. Es waren die Offiziere der Napoleonischen Armee, die beim nächtlichen Einmarsch in Potsdam ihre Eindrücke austauschten. Der Mann, der schweigend an der Spitze seiner Offiziersgarde ritt, war der selbstgekrönte Kaiser und oberste Feldherr der Franzosen, Napoleon Bonaparte.

Der Korse lenkte sein Pferd Richtung Innenstadt. Dort warteten bereits die Honoratioren, angetreten, sich ihm zu unterwerfen. Sie hofften, so der Plünderung der Stadt zu entgehen. Napoleon wusste das und grinste unverschämt als er die schlotternden Stadträte in Reih und Glied strammstehen sah.

Gespenstische Stille herrschte, als der Sieger in der Nacht die alte preußische Residenzstadt Potsdam kampflos übergeben bekam. Alle schauten gespannt auf ihn. Ihr Wohl und ihr Leben hingen von dem Willen dieses Mannes ab, dessen Mimik schwer zu deuten war.

Der Korse unterhielt sich kurz mit dem Bürgermeister, der eifrig dienerte und katzbuckelte. Dann verschwand der Kaiser mit einigen seiner Generäle in der Garnisonkirche. Das Volk munkelte, er sei hinab gestiegen in die Gruft, da, wo der Alte Fritz lag. Sogar seinen Hut soll er gezogen haben, als er an dessen Katafalk stand.

Einer der Stadträte, die mit einer Laterne vorangegangen waren, hätte sogar gehört, dass Napoleon zu seinen Generälen etwas gesagt habe. »Wenn er noch gelebt hätte, wäre ich nicht hier.« Jedenfalls, ob nun wirklich gesagt oder nur der Fantasie des allzu diensteifrigen Beamten entsprungen, es spielte ja nun auch keine Rolle mehr.

Die Franzosen waren kampflos in Preußen einmarschiert und hatten das ganze Königreich auf dem Präsentierteller überreicht bekommen. Die Schande blieb haften. Ein Eilbote vermeldete dem Franzosenkaiser, dass sich auch Spandau, die letzte Festung vor Berlin, ergeben hatte. Der Weg in die Hauptstadt war frei.

Napoleon verbot beim Auszug aus Potsdam, dass die Stadt und der königliche Park mit seinen Schlössern geplündert werden und stellte sie unter seinen persönlichen Schutz.

IV

Berlin, Brandenburger Tor

Montag, 27. Oktober 1806

Die ganze Stadt war auf den Beinen. Heute Nachmittag sollte er kommen. Der Himmel strahlte sommerlich heiter. Kein Wölkchen verdarb diesen reinen Eindruck. Als ob Napoleon mit den höheren Mächten einen Pakt geschlossen hätte. Sein triumphaler Einzug in die Stadt beschäftigte die Berliner nun schon seit Tagen.

Der Preußenkönig war geflohen, seine gesamte Familie war ihm schleunigst gefolgt. In Küstrin solle er inzwischen angekommen sein. Von da aus wolle er mit seiner Luise und den Kindern, die inzwischen wohl auch dort angekommen waren, weiter Richtung Königsberg und Memel, in die äußersten Ostprovinzen des Königreichs.

Auch die Minister seines Hofstaats und die obersten Ministerialbeamten des Kabinetts waren verschwunden. Die Stadt war sich selbst überlassen.

Für drei Uhr am Nachmittag war der große Triumpheinzug geplant. Napoleon hatte mit seiner Tête Schloss Charlottenburg als Quartier besetzt. Durch den Tiergarten wollte er reiten und auch durch das Brandenburger Tor marschieren.

Der symbolische Akt sollte letztendlich jedem verbliebenen Bürger klarmachen, wer jetzt in Preußen das Sagen habe.

Napoleon wusste Bescheid, was die Wirkung seiner persönlichen Präsenz und seiner siegreichen Armee anging. Die Soldaten, Kürassiere und Dragoner hatten allesamt ihre Paradeuniformen angelegt, die Pferde gestriegelt und die Kanonen poliert.

Die Regimentsfahnen waren ausgebessert worden und wurden in einem bunten Zug vorweg getragen.

Berlin bekam eine Militärparade geboten, wie sie selbst zu Zeiten des Alten Fritz nicht prächtiger hätte sein können.

Überall blinkende Messinghelme mit langen Schweifen, schneidige Marschmusik. Zu den Klängen der Marseillaise marschierten laut singende Soldaten. Rassige Pferde und beeindruckende Kanonen, die soeben noch ihre todbringenden Kugeln in die preußischen Linien gefeuert hatten, verstopften die Berliner Straßen.

Ehrensalven wurden abgefeuert, Trommelwirbel kündigten immer neue Divisionen an. In den Reihen der Napoleonischen Armee marschierten Italiener, Spanier, Rheinländer und ein Janitscharenregiment, das seit dem Ägyptenfeldzug mit dabei war.

Vorneweg marschierten die unheimlichen Mameluckenverbände in exotischer Tracht, dann die gefürchteten Chausseurs zu Pferde, ihnen folgten Grenadierregimenter und die Artilleristen. Dann kamen die Kürassiere.

Die Berliner waren zutiefst beeindruckt von diesem Schauspiel. Alle wollten einen Blick auf den Herrn dieser prächtigen Armee werfen. Man sah überall die Marschälle und Generäle in ihren Prachtuniformen herumreiten, aber wo war er?

»Vive l’empereur!«-Rufe wurden laut.

Ein kleines Spalier öffnete sich und da kam er geritten. Auf einem weißen Schimmel saß er leutselig lächelnd. In einer unscheinbaren dunkelgrünen Uniform ohne Verzierungen, auf dem Haupte einen schwarzen Zweispitz und einen mausgrauen Mantel lässig über die Schultern gehangen. Das sollte der große Napoleon sein?

Er war auch gar nicht so klein, wie immer von den Preußenoffizieren erzählt wurde. Auf dem Pferd saß ein Mann, knapp fünfeinhalb Fuß groß, so wie die meisten Berliner es auch waren.

Jedenfalls starrten die Berliner diese ganze Prozession an, als ob sie den Jahrmarkt im Himmel sehen würden. Ungeniert interessierten sie sich für die fremdländischen Leute und fassten alles an, was ihnen suspekt vorkam. Die Janitscharen mussten es sich gefallen lassen, dass vorwitzige Berliner Jungfern ihnen an den Bartspitzen zogen und die kleinen Jungs zeigten viel Interesse an den blitzenden Säbeln und Geschützen.

Nach ein paar Stunden herrschte Volksfeststimmung. Die große Parade hatte sich aufgelöst und die Soldaten feierten sich inmitten der ausgelassenen Berliner, die ihre Angst überwunden hatten. Nein, es gab keine Plünderungen und die Soldaten hatten wohl strikte Orders bekommen, sich zurück zu halten. Wein und anderes Hochprozentiges flossen in Strömen, es wurde getanzt und gelacht. Berlin hatte sich schnell arrangiert mit seinen neuen Besatzern.

Die Franzosen waren anfangs skeptisch. Immerhin waren sie ja als feindliche Besatzer eingerückt. Man witterte Hinterhalte und suchte nach Widerständlern. Doch nichts!

Alles, was sich noch vor wenigen Tagen ihnen kämpfend in den Weg gestellt hatte, war weg. Keine einzige preußische Uniform war mehr zu sehen.

Das Stadtschloss wurde von Napoleon symbolisch in Besitz genommen. Im Lustgarten hatten die wichtigsten Regimenter eine Art Biwak aufgebaut und überall in der Stadt waren große Lagerfeuer in den Straßen errichtet worden, die das ganze Treiben illuminierten.

Am Brandenburger Tor hatten sich die Stadtobersten, also die Reste des Magistrats und eine Bürgerdeputation aufgestellt. Der von Napoleon als Stadtkommandant eingesetzte General Hulin platzierte sich etwas abseits der Magistratsherren. Hinter ihm bezogen die Männer der städtischen Schützengilde in bunten Karnevalsuniformen Stellung, um dem Ganzen einen etwas feierlicheren Rahmen zu geben.

Glockenläuten aller Berliner Kirchen kündigte den Kaiser an. In den Fenstern der Prachthäuser standen Damen mit weißen Tüchern, die diese schwenken sollten. In ihren Augen standen Tränen, ob nun aus Rührung oder aus Trauer, es ließ sich von unten nicht so genau beobachten.

Eine Abordnung des Magistrats überreichte symbolisch Napoleon den Rathausschlüssel. Ursprünglich hatte dieser die Schlüsselübergabe abgelehnt, doch dann überraschend der Zeremonie zugestimmt.

Während der Übergabe riefen die Generäle und bestellten Claqueure: »Hoch, es lebe der Kaiser!«

In einer stilleren Ecke am Rande des großen Platzes vor dem Tor stand eine kleine Gruppe von Männern in unscheinbarer Zivilkleidung. Sie schienen seltsam unberührt von dem ganzen Zeremoniell zu sein, zeigten keinerlei Begeisterung und beobachteten das Ganze mit stoischer Miene.

Einer der Männer der Gruppe war der Überbringer der ersten Unglücksbotschaften von den Schlachtfeldern im Thüringischen. Es war Kammergerichtsrat Bogislav von Hummel, der als Sondergesandte des Königs die Verbindung nach Berlin halten sollte. Neben ihm standen weitere preußische Verwaltungsleute, deren Posten jetzt wahrscheinlich vakant wurden. Ein großgewachsener Mann mit leicht graumeliertem Haar ragte etwas heraus aus der Gruppe. Es war der Archivarius Ottmar von Lindhorst dem das Geheime Staatsarchiv unterstand. Dort hatten nur er und zwei ihm untergebene Assistenten Zugang. Die weiteren Herren der kleinen Gruppe waren Konrektor Anselmus Paulmann, der Geheime Hofrat Erasmus Spykher, Justizrat Alois von Vach, der Geheime Sekretarius Cyprian Drosselmeyer und Medizinalrat Eugen Eisenbaum.

Diese sehr ehrenwerten Herrschaften hätten eigentlich mit bei der Bürgerdeputation am Brandenburger Tor stehen sollen, um dem Kaiser Napoleon ihre Aufwartung zu machen. Aber sie hielten sich abseits, steckten ihre Köpfe zusammen und unterhielten sich mit gedämpfter Stimme.

Lindhorst berichtete mit gesenkter Stimme: »Die Königin hat vor ihrer Abreise unserem Minister von Hardenberg noch Orders gegeben. Auch Hardenberg ist untergetaucht. Napoleon hegt gegen ihn einen speziellen Argwohn. Er glaubt, dass unser Minister ein Drahtzieher des möglichen Widerstands gegen ihn sein könnte.«

Spykher konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen: »Da hat der Korse wohl gar nicht so Unrecht!«

Eisenbaum gab dem schmächtigen Spykher einen Klapps: »Psst! Es wimmelt hier von offenen Ohren! Bleibt ruhig!«

Der Zurechtgewiesene sah dem rundlichen Eisenbaum in die Augen. Er hatte ja Recht. Man wusste im Moment leider nicht, wer Freund und wer Feind war. Fassungslos mussten die Männer der kleinen Gruppe zusehen, wie alle Amtsträger und besseren Bürger den einmarschierten Franzosen huldigten. Vor ein paar Monaten noch hatten diese Renegaten patriotische Reden gehalten. Davon war jetzt nichts mehr übrig. Man vergaß schnell.

Drosselmeyer gab das Zeichen zum Aufbruch. »Ich glaub‘, wir haben genug gesehen. Lasst uns noch einen Schoppen Riesling trinken. Dort ist es vielleicht auch etwas ruhiger.« Er nickte mit dem Kopf Richtung Weinhaus »Dapertutto«, das sich unweit des Tores in der Friedrichstraße befand.

Gemessenen Schrittes entfernten sich die Männer vom Trubel und verschwanden in der stillen Friedrichstraße.

V

Berlin, Gendarmenmarkt

Montagabend, 27. Oktober 1806

Der Gastwirt vom »Dapertutto«, ein quirliger Italiener, holte aus seinem Keller erneut ein paar Flaschen seines besten Brunello di Montalcino für die illustre Runde, die sich in dem kleinen, offenen Separee um den runden Tisch versammelt hatte.

Mit großem Hallo wurden die neuen Weinflaschen begrüßt. Der Sprachführer der Runde, ein hochgewachsener Mann mit graumeliertem Backenbart und ehrwürdigem Schnauzer, bat um Aufmerksamkeit. »Silentium! Silentium, meine Herren! Ich bitte Sie …«

Er klopfte mit einem kleinen Stift an sein Weinglas, so dass alle Köpfe sich ihm zuwandten.

»Lasst uns zu Potte kommen. Wir sind allesamt hier versammelt, um unserer gemeinsamen Absicht einen entsprechenden Rahmen zu geben. Lasst uns einen Bund gründen, dessen hehre Ziele in einem einzigen Satz zusammengefasst werden können: In den Staub mit den Feinden Preußens!«

Die versammelten Männer nickten zustimmend und wiederholten diesen letzten Satz fast wie ein Gebet: »In den Staub mit den Feinden Preußens!«

Allen war die hohe Symbolkraft dieser Parole bewusst. Sie waren allesamt keine Militärs oder andere zum Heldentum neigenden Leute. Eher das Gegenteil, preußische Beamte und Verwaltungsmenschen – aber ihnen war die gegenwärtige Situation mit den vielen Besatzungssoldaten und einem König fernab von seiner Residenz hochgradig suspekt.

Der Sprecher der kleinen Gruppe, der Archivarius Lindhorst, dem die fremden Okkupanten die meisten Sorgen bereiteten – immerhin verwaltete er das Geheime Staatsarchiv, wo alle Staatsgeheimnisse, fein säuberlich zu Papier gebracht, lagerten – hatte einen vorbereiteten Zettel aus seiner Brusttasche hervorgeholt.

Es war eine Art Gründungsurkunde. Lindhorst verstand sich bestens auf das Verfassen solcher Papiere, er hatte dauernd damit zu tun.

Er schob das Pamphlet in die Mitte des Tisches. Zögerlich griffen die anderen zu. Konrektor Paulmann, Leiter eines populären Gymnasiums am anderen Ende der Stadt, das vor allem von den Sprösslingen der höheren Beamten und der Bediensteten bei Hofe besucht wurde, las es halblaut vor: »Wir Endesunterzeichnenden, verpflichten uns, unter Wahrung totaler Verschwiegenheit, selbst gegenüber unseren Familien, zu folgenden hehren Zielen, die, so möge Gott uns helfen, trotz ihrer augenscheinlichen Niedertracht, dennoch zum Wohle unseres Vaterlandes dienen sollen:

Beseitigung des Usurpators Napoleon mittels eines Anschlags

Wiedereinsetzung unseres Königs, seiner Majestät Friedrich Wilhelm III. und seiner liebreizenden Königin Luise in ihre gottgewollte Stellung als Landesoberhaupt unseres preußischen Vaterlandes

Vertreibung aller fremden Soldaten vom preußischen Staatsgebiet

Dazu verpflichten sich feierlich mit ihrem Blut …«

Es folgte ein freier Bereich auf dem Dokument, der durch Unterschrift besiegelt werden sollte.

Lindhorst ließ vom Wirt des »Dapertutto« Feder und Tinte bringen. In einem feierlichen Moment setzte er als erster seine schwungvolle Unterschrift aufs Papier. Die Tinte war noch nicht trocken, als er mit einem kleinen Stilett seinen rechten Zeigefinger ritzte und neben seine Unterschrift einen Blutstropfen platzierte.

Alle beobachteten schweigend dieses feierliche Ritual. Lindhorst schob das Dokument seinem rechten Nachbarn zu, dem Hofrat Spykher, der ähnlich wie Lindhorst einer Geheimen Behörde der Preußischen Gendarmerie angehörte und voller Unbehagen die Entwicklung der letzten Monate beobachtet hatte.

Spykher war ein eher unscheinbarer Mann, mittelgroß, graues Haar, stets mit einem Monokel ausgerüstet um seine Kurzsichtigkeit auszugleichen. Das Monokel verlieh dem unscheinbaren Mann eine gewisse Strenge und alle Leute in seiner Umgebung zollten ihm, ohne zu wissen, wer er wirklich war, entsprechenden Respekt. Auch Spykher unterzeichnete mit einem großen schwungvollen Duktus das Dokument, ließ einen Blutstropfen neben sein Signet fallen und schob das Papier weiter zum Secretarius Drosselmeyer, einem nachdenklichen Mann, dessen Alter nur schwer einzuschätzen war.

Drosselmeyers Gesicht wurde von einem gewaltigen dunklen Backenbart geziert, auch seine Augenbrauen erweckten den Eindruck, als ob sie ihren Besitzer davor bewahren sollten, zu viel von seiner Persönlichkeit preiszugeben. Ein dichtes Gestrüpp dunkler Haare wölbte sich über seinen kleinen, wieselflinken Augen, die hinter einer neumodischen Brille alles in seiner Umgebung musterten und zu bewerten schienen. Um seine Mundwinkel hatten sich zahlreiche Falten gebildet. Drosselmeyer war augenscheinlich kein Freund von Humor. Das hing wohl auch mit seinem besonderen Stande bei Hofe zusammen. Er gehörte ins direkte Umfeld des Ministers von Hardenberg und galt als einer seiner Vertrauten.

Er schob das Papier seinem direkten Nachbarn zu, Konrektor Anselm Paulmann, dem mit einer großen Leibesfülle ausgestatteten Konrektor, der mit einem karierten Taschentuch ständig seine vom Weingenuss ins Schwitzen gekommene Stirn abwischen musste. Auch Paulmann unterzeichnete und presste einen Blutstropfen aufs Blatt. Stolz betrachtete er sein Werk bevor er es weiterschob zum Justizrat Alois von Vach.

Der war ein eher spröder Zeitgenosse. Ein Mann der Paragraphen durch und durch. Am Kammergerichtshof bekleidete von Vach eine höhere Position, über die er nur sehr ungern sprach. Man munkelte, er wäre einer der Beisitzer bei den spektakulären Geheimprozessen gegen die Ministerialbeamten des Vorgängers von König Friedrich Wilhelm III. gewesen.

Zu Zeiten des Königs Friedrich Wilhelm II., eines Lebemannes, der überall im Lande nur als der »dicke Lüderjahn« bekannt war, hatte eine unheimliche Clique von Leuten aus dem Umfeld der Minister von Bischoffswerder und von Woellner de facto die Geschicke des Landes bestimmt. Der König war in den Händen seines Finanzministers Woellner eine willfährige Marionette, damit beschäftigt, seine Maitresse, die Gräfin Lichtenau mit immer neuen Surprisen zu unterhalten. Diese Leute gehörten dem Geheimbund der Rosenkreuzer an und versuchten aus dem libertären Preußen des Alten Fritz eine Art Gottesstaat zu machen. Erst als der »dicke Lüderjahn« gestorben war und dessen junger Sohn den Thron bestieg, wurde mit dieser Günstlingswirtschaft aufgeräumt.

Woellner und Bischoffswerder wurden in den Ruhestand versetzt und aus Berlin verwiesen. Ihre Anhänger aus dem Umfeld des Hofes entfernt. Vach sollte damals eine bedeutende Rolle bei diesen Säuberungen gespielt haben.

Der mittlerweile in die Jahre gekommene Vach schrieb bedächtig seine Unterschrift und ebenso bedächtig ritzte er seinen linken Zeigefinger, um diesen dann neben seine Unterschrift zu tippen.

Als nächster war der Kammergerichtsrat Bogislav von Hummel an der Reihe. Ein finster dreinblickender Mann mit pechschwarzem Haar, das ihm wild und störrisch in die Stirn fiel. Hummel war ein spezieller Vertrauter Hardenbergs und oft als dessen persönlicher Ordinarius im Einsatz. Ständig war er im Auftrag des Ministers unterwegs um wichtige Nachrichten zu überbringen. Hummels Unterschrift machte seinem Namen alle Ehre, glich sie doch dem unsteten Flug dieses friedfertigen Kerbtiers. Auch Hummel piekte sich den Zeigefinger, um ein Blutmal neben sein Signum zu setzen.

Der letzte in der Runde war der Medizinalrat Eugen Eisenbaum. Ein ruhiger Mann mit wachen Augen. Eisenbaum war Militärarzt an der Pépinière, einer Ausbildungsstätte für die Wundärzte der Preußischen Armee. Er unterrichtete die jungen »Pfeiffhähne«, so wurden die Studenten des Hauses im Berliner Jargon genannt, in den wichtigsten Grundlagen der Chirurgie, nebenbei lehrte er Militärkunde und war auch für das körperliche Wohl seiner Untergebenen zuständig. Oftmals sah man ihn mit einer Gruppe »Pfeiffhähne« an der Spree, wo er ihnen die hohe Kunst des Schwimmens beibrachte. »Ein gesunder Geist braucht auch einen gesunden Körper.«, wurde er des Öfteren zitiert.

Speziell dem Mesmerismus sei Eisenbaum sehr zugetan. Er hätte einige spektakuläre Ergebnisse mit dieser ungewöhnlichen Heilmethode erzielt. Allerdings sprach er nicht gern darüber.

Irgendetwas an den übernatürlichen Kräften, die da wohl am Werke wären, schien ihm nicht zu gefallen. Und als Quacksalberei oder gar Scharlatanerie wollte er sein Fach nicht verstanden wissen.

Auch Eisenbaum leistete seine Unterschrift und den Blutzoll auf dem Dokument.

Drosselmeyer hatte für den neu gegründeten Geheimbund den etwas pathetischen Namen »Gesellschaft zur Rettung des Vaterlandes« vorgeschlagen. Lindhorst winkte ab. Viel zu durchsichtig wäre dieser Name. Man sollte doch eher auf etwas Harmloses zurückgreifen, falls denn mal wirklich Fragen aufkommen sollten. Vielleicht »Botanischer Freundeskreis« oder »Liebhaber der lateinischen Sprache«. Spykher nickte. Ja, unbedingt solle der Name für Außenstehende irreführend sein. Man wisse ja nie, was so alles noch passieren würde in diesen unruhigen Zeiten. Mit einem Blick zum Wirt des »Dapertutto« wies er darauf hin, dass man niemandem wirklich trauen könne.

Die anderen Männer der Runde stimmten ihm zu. Vorsichtig sahen sie sich um. Das Wirtshaus war leer. Nur ganz hinten an einem kleinen Rundtisch saß ein kleiner Mann, der dem Wein schon sehr zugesprochen zu haben schien. Mit glasigem Blick stierte er zu den Männern im Separee. Trotz der dem Wein geschuldeten Schieflage schienen sich seine tiefliegenden dunklen Augen in die Köpfe der Männer zu bohren und jeden Gedanken zu erraten.

Er konnte zwar nicht hören, was sie besprachen, aber er wusste, wer diese Männer waren.

Es war ein junger Assessor, der im östlich gelegenen Warschau angestellt war. Interessiert an den neuen Zuständen in Preußen war er kurzerhand nach Berlin gereist. Was er sah, versetzte ihm einen Schock. Für seine Zukunft sah er schwarz. Seinen Kummer ersäufte er im Wein. Lindhorst kannte ihn flüchtig. Der junge Beamte war kurzzeitig auch schon als Hilfsassessor in seinem Geheimen Staatsarchiv tätig. Hoffmann hieß er, ja, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, und aus dem ostpreußischen Königsberg kam er. Ein hochbegabter Mann mit besten Zeugnissen, aber auch renitent, feierfreudig und den schönen Dingen des Lebens nicht abgeneigt. Ob man ihm trauen könne? Lieber nicht.

Der stark angetrunkene Mann mit dem schwarzen Strubbelkopf bemerkte, wie er von den ehrwürdigen Herren misstrauisch gemustert wurde. Schwankend erhob er sich, trat an den Tisch der Runde heran und lallte mit schwerer Zunge: »Meine Herren! Sie gestatten doch, dass ich mich vorstelle. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus, Assessor, jawohl, preußischer Assessor, in Warschau, leider nicht mehr lange …« Dann kicherte er und schüttelte den Kopf. »Und Sie, meine Herren, Sie sind ja hier alle in Berlin … Was machen sie denn nun? Die Franzosen haben alles übernommen. Hihi! Konspirieren Sie doch nicht etwa? Geheimbünde … sie wissen schon, davon gab’s ja immer genug hier in Preußen. Hihi!«

Betretenes Schweigen herrschte. Sollte ihr Vorhaben unter einem ungünstigen Stern stehen? Ein Betrunkener, der noch dazu gar nicht aus Berlin war, hatte mit ein paar Worten die gesamte Situation fast zum Kippen gebracht. Lindhorst hatte als erster die Fassung gewonnen.

»Ah, jaah … Ich erinnere mich. Herr Assessor Hoffmann, vor ein paar Jahren waren Sie doch als Assistent bei mir. Aber, wenn ich mich recht erinnere, war doch Ihr Name Ernst Theodor Wilhelm und nicht Amadeus?

Gab es da nicht irgendeinen klitzekleinen Skandal?

War da nicht etwas mit einem Karnevalsscherz in Posen?

Waren Sie da nicht mit verwickelt?

Naja, ist ja jetzt auch egal …Wie steht‘s in Warschau? Noch ist dort wohl kein Franzose aufgetaucht. Man munkelt aber, dass die Polen sich wohl auf seine Seite schlagen werden …«

Der kleine Mann sah in aus seinen dunklen Augen ungeniert musternd an. »Ich habe den Willem gegen den Amadeus getauscht. Es ist nur eine kleine Hommage dem großen Mozart gegenüber. Willems gibt es in Preußen wie Sand am Meer, Amadeusse fehlen jedoch. Da könnten wir ruhig noch ein paar von vertragen.

Aber, was die Franzosen angeht, nun, da sehe ich schwarz. Damit werden wir leben müssen. Wer weiß, wie lange Preußen so noch existieren kann. Wir werden in Zukunft noch sehnsüchtig an Preußen denken. So, wie einst die alten Griechen von ihrem Arkadien schwärmten, so werden wir wohl von unserem Preußen träumen. Hihi. Ein Hoch auf Arkadien! Auf unser preußisches Arkadien!«

Er prostete den Männern zu und wankte wieder zurück auf seinen Platz am anderen Ende des Schankraums. Dort fiel er mit einem Seufzer zurück auf seinen Stuhl, sackte in sich zusammen und schlief ein.

Nach ein paar Minuten fiel die Anspannung von den Männern ab. Sie bemerkten, dass von Hoffmann keine Gefahr ausging.

Lindhorst stand kalter Schweiß auf der Stirn. Er erhob sich und verkündete mit leiser Stimme: »So lasst uns denn unseren Bund in Anspielung auf dieses nette Bonmot des Herrn Assessor Hoffmann auf den Namen Arkadischer Bund taufen. Das ist unverfänglich und dennoch wissen wir, wovon wir sprechen bei Nennung des Namens. Besser hätten wir es wohl nicht auf den Punkt bringen können.«

Alle nickten und schnell waren sich die Männer einig, sich als Arkadier zu bezeichnen. Draußen schlugen die Glocken zur Mitternacht. Es war still geworden in den Straßen Berlins. Nichts erinnerte an den Einmarsch Napoleons. Die Laternen leuchteten, als ob nichts passiert wäre. Ein fahler Mond schien in die klare Oktobernacht, die erstaunlich warm war. Graue Gestalten schlichen im Schatten der Häuser durch die Nacht. In seinem Zimmer im Gasthof »Dapertutto« schlief der Assessor Hoffmann seinen Rausch aus, träumte von unheimlichen Gestalten, die als Gespenster in seinem Unterbewusstsein herumspukten und noch für viele schlaflose Nächte sorgen würden.

Die Kieselblatt-Akten

Lindstedt

Das kleine Schloss war ursprünglich ein Gutshaus. König Friedrich Wilhelm III. kaufte es, hatte aber keine richtige Idee zur Nutzung.

Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. begann das Gutshaus in ein Schloss umzugestalten. Vorbild war eine italienische Villa. Sein Baumeister Persius und sein Gartenmeister Lenné begannen mit der Arbeit, konnten ihr Werk jedoch nicht mehr vollenden. Der König war gestorben.

Es sollte eigentlich sein Alterssitz werden. Wieder wartete Lindstedt als unvollendetes Kunstwerk auf seine Vollendung.

Erst zu Kaiser Wilhelms II. Zeiten wurden Schloss und Park Lindstedt fertig gestellt.

Eine sinnvolle Nutzung hat das Schloss bis heute nicht.

Die kleine Tafel am Eingang zum Schlosspark erinnert an den Offizier Henning von Tresckow, der sich mit anderen Leuten des Widerstands heimlich auf Schloss Lindstedt traf, um das Attentat auf Hitler vorzubereiten.

Nach dem Krieg wurde das Gebäude von dem Botanischen Institut der Potsdamer Hochschule genutzt. Lindstedt lag abseits des großen Interesses und nur ein paar geschichtsbegeisterte Enthusiasten wussten um die Existenz des kleinen Schlösschens und des ihn umgebenden Parks. Niemand schien sich um Lindstedt zu kümmern. Unauffällig dümpelte das Anwesen vor den Toren Potsdams vor sich hin.

Diverse kleinere Archive wurden im Laufe der Jahre nach Lindstedt ausgelagert. Ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter betreuten die Unterlagen, die akribisch alles ordneten und beschrifteten. Später wurde das Schloss dem Gerichtsmedizinischen Institut zugeteilt.

Mit der Wende änderte sich auch für Lindstedt einiges. Schloss und Park wurden der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten überschrieben und Lindstedt bekam eine Verschönerungskur.

Das Schloss erstrahlte im feinsten, lichten Ocker, der Park sah wieder aus wie zu Lennés Zeiten und die Öffentlichkeit nahm die Existenz des kleinen Schmuckstücks verwundert zur Kenntnis. Allerdings, im Schloss konnte man leider nicht lustwandeln.

Ein paar Säle dienten bei Musikabenden als passendes Ambiente, aber die meisten Räume waren noch mit den alten Archiven gefüllt, die hier in jahrzehntelanger, mühsamer Arbeit zusammengetragen worden waren.

I

Potsdam, Schloss Lindstedt

Freitag, 22. Dezember 2006

Der Nachmittag war trüb und grau. Ein Lichtschein drang aus den hinteren Fenstern des kleinen Schlösschens in den verlassen liegenden Park. Keine Menschenseele war an diesem letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsfeiertagen zu sehen. Nur in dem Archiv der Stiftung saß ein Herr in den besten Jahren, also irgendwo zwischen vierzig und fünfzig und stapelte alte Ordner und Bücher.

Dr. Ingolf Anton Scholetzki, seines Zeichens Archivar und Historiker, lebte seit vielen Jahren inmitten der alten Dokumente und Bücher. Er war zufrieden und glücklich, wenn er sich durch die Aufzeichnungen aus längst vergangenen Zeiten wühlen konnte und den Pulsschlag einer Epoche spürte, die nur noch in Geschichtsbüchern Erwähnung fanden.

Ihm zur Seite stand seine Assistentin Ina Maria Seidelbast, eine resolute Dame, die im Dienste der Wissenschaft ihre Jugend geopfert hatte und als leicht angegraute Schönheit zum guten Geist des Hauses geworden war.

Fräulein Seidelbast, so nannte Scholetzki seine Assistentin, war eine begnadete Teekocherin. Sie wusste Bescheid, welche Sorten ihr Chef bevorzugte und wie sie die trockenen Blättchen wieder zum Leben erwecken konnte.

Früh am Morgen begrüßte sie ihn bereits mit einer Tasse feinstem Yunnan Gold, einem chinesischen Schwarztee mit milder, leicht rauchiger Note. Zum Mittag gab es meist feine Grüntees aus Japan oder Südostchina, die appetitanregend wirken sollten.

An den Dezembernachmittagen bevorzugte Dr. Scholetzki kräftige Schwarzteesorten aus Indien und Ceylon. Dazu reichte die hilfreiche Seele Fräulein Seidelbast Kekse und Sahne.

Scholetzki wusste die Vorzüge seiner Assistentin zu schätzen. Fräulein Seidelbast war eine studierte Literaturwissenschaftlerin, konnte ihrem verehrten Chef sehr oft mit sachkundigen Ratschlägen weiterhelfen und verfügte über ein erstaunliches Allgemeinwissen, das weit über dem Durchschnitt lag.

Durch die engen Gänge der mit Regalen vollgestellten Räume bewegte sich Fräulein Seidelbast mit der diskreten Eleganz einer Gazelle. Scholetzki war das vor längerer Zeit bereits aufgefallen. Als er sie darauf ansprach, lächelte Fräulein Seidelbast verlegen und beichtete ihm, dass sie mal Jugendmeisterin im Sprint über hundert Meter war. Sie lief mit sechzehn schon Zeiten unter zwölf Sekunden.

Aber das war schon lange her, und damals war das ja auch noch alles ganz anders mit dem Sport und so.

Ihm, also Scholetzki, war der ganze Sport, speziell aber der Hochleistungssport stets suspekt. Eigentlich waren das doch nur Biomaschinen, die da um Zehntelsekunden und Zentimeter kämpften. Dass nun so ein Wesen aus dieser künstlich gezüchteten Welt bei ihm arbeitete und dazu noch freundlich, nett und kompetent war, verwunderte ihn täglich aufs Neue.

Scholetzki war ein gemütlicher Büchermensch. Bedächtig bewegte er sich inmitten seiner Schätze, wägte im Kopf lange ab, welchem Stapel er sich zuwenden sollte. Eigentlich sollte er ja Medizin studieren, jedenfalls war es sein früher Wunsch gewesen, oder war es doch eher der Wunsch der ehrgeizigen Eltern?

Nun ja, so genau wusste er das inzwischen auch nicht mehr. Jedenfalls nach seiner Armeezeit, die er als Sanitäter im Medpunkt der Kaserne verbracht hatte, war sein Interesse an diesem Beruf merklich gesunken.

Viel mehr interessierte ihn das merkwürdige Eigenleben von Büchern, die es schafften, durch die Zeiten zu kommen. Immer öfter fand er sich in Bibliotheken, vertieft in alte Schriften, fasziniert vom Geruch nach altem Papier.

Nach einer kurzen Bedenkzeit sattelte er einfach um, verabschiedete sich vom Traum, ein Gott in Weiss zu werden und begann ein Geschichtsstudium.

Scholetzki promovierte direkt im Anschluss an sein Studium. Er hatte bereits in seiner Studienzeit ein spezielles Interesse an den alten Preußen entwickelt. Seine Doktorarbeit beschäftigte sich natürlich auch mit der Preußenzeit.

In den Achtzigern waren die Preußen nach damaliger offizieller Lesart ausgesprochen negativ belegt.

Preußen stand für alles, was der real existierende Sozialismus eigentlich bekämpfen wollte: Militarismus, Nationalismus, Standesdünkel und Überwachungsstaat. Das war umso verwunderlicher, da sich dieser moderne Staat in Wirklichkeit viel preußischer verhielt als er es je zugegeben hätte.

Die Beschäftigung mit den wirklichen Preußen war den Obersten des Landes daher ausgesprochen suspekt. Scholetzki musste sich diverser Attacken seitens der Hüter der gesellschaftlichen Moral erwehren, schaffte es aber doch, sein Thema durchzuboxen.

Mehr als zwanzig Jahre waren vergangen. Der rebellische Doktorand Scholetzki war zum gemütlichen Archivar Scholetzki mutiert. Er war es zufrieden. Rebell sein war ihm sowieso nicht ganz geheuer. Sein Interesse an den historisch Ungeliebten machte ihn zwangsläufig dazu. Jetzt waren die Preußen salonfähig geworden. Eine Stiftung hatte sich des preußischen Erbes angenommen, sie wurde Scholetzkis geistiges Zuhause.

In der Außenstelle des großen Archivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz war er so etwas wie ein kleiner König. Herrscher über mehr als fünftausend Bücher, siebenhundert Karten und zahllose Folianten, gefüllt mit der Korrespondenz preußischer Beamter und Offiziere. Scholetzkis Glück wurde komplett mit der Anstellung der Assistentin Ina Maria Seidelbast. Diese zauberhafte Person war ihm innerhalb kürzester Zeit unentbehrlich geworden.

II

Potsdam, Schloss Lindstedt

Immer noch Freitag, 22. Dezember 2006

Draußen war es dunkel geworden. Scholetzki schaute auf seine Taschenuhr, die er in seiner samtgrünen Westentasche an einem messingfarbenen Kettchen trug.

»Fräulein Seidelbast, ich denke für heute reicht es. Kommen Sie, wir trinken noch einen Selimbong. Ich spendiere eine Runde Zimtsternchen dazu.«

Die Angesprochene kam aus einem der hinteren Winkel des Archivs hervorgesprungen. Staubflocken bedeckten ihre Steppjacke, die sie stets trug. Die Temperaturen waren trotz Heizung immer zu niedrig.

»Ach, Herr Scholetzki … Sie wissen doch …!«

Der Archivar hatte in seinem kleinen Dienstzimmer ein kleines rundes Tischchen stehen, darauf eine Pyramide aus dem Erzgebirge und drei Räuchermännchen. Zwei in die Jahre gekommene Plüschsessel waren von Scholetzki bereits an das Tischchen geschoben worden.

Fräulein Seidelbast hantierte in der kleinen Küche herum. In einem Hängebord über der Arbeitsplatte waren bestimmt zwanzig verschiedene Teedosen aufgestapelt. Jede Teedose war mit einem Aufkleber versehen, darauf in gut leserlicher Schrift der Name des darin befindlichen Tees.

Mit der Routine einer Hausdame griff die Frau eine schwarz-goldene Dose, die mit dem Etikett »Darjeeling – Selimbong 2nd flush« versehen war, öffnete sie geschickt, verteilte drei Teelöffel voll der duftigen Blättchen in eine Zylinderglaskanne. Aus dem Wasserkocher goss sie sprudelndes Wasser auf. Fertig.

Mit der Kanne in der Hand schwebte Fräulein Seidelbast ins Dienstzimmer. Scholetzki hatte die Pyramide in Gang gesetzt und auch die Räuchermännchen bestückt. Aus dem Radio dudelte heiter Besinnliches.

Es war die blaue Stunde. Ein tägliches Ritual, das eine ungewöhnliche Vertrautheit zwischen den beiden Menschen im Archiv erzeugte. Die gemeinsame Leidenschaft für das aromatische Heißgetränk verband Scholetzki mit der Frau in der Steppjacke. Erstaunlicherweise siezten sich die Beiden immer noch. Eine unausgesprochene Vereinbarung schien ihn davon abzuhalten, seiner um zehn Jahre jüngeren Kollegin das Du anzubieten.

Ja, Scholetzki benutzte sogar das altertümliche Wort »Fräulein«, das von vielen emanzipierten Frauen als Beleidigung empfunden wurde. Fräulein Seidelbast jedoch wusste um die eigentümliche Bedeutung dieser Anrede Bescheid. Aus dem Munde Scholetzkis klang die Anrede nicht abwertend, nein, eher respektvoll und wohlklingend.

Die Literaturwissenschaftlerin wusste um die Schönheit alter, aussterbender Wörter. Sie war im Stillen dankbar für die außergewöhnliche Anrede. Wahrscheinlich nirgendwo sonst würde sie diese akzeptieren.

Im Kerzenschein beobachteten die beiden Bücherfreunde den Tanz der Teeblättchen, die in dem Glaszylinder auf und ab schwebten. Scholetzki holte aus den Tiefen seiner schwarzen Aktentasche ein aufwändig verpacktes Geschenk hervor.

»Fröhliche Weihnachten, Fräulein Seidelbast, fröhliche Weihnachten wünsche ich Ihnen.«

Er übergab der freudig strahlenden Assistentin das Paket. »Für mich?«, mit einem quiekenden Geräusch der Überraschung ergriff sie das kompakte Paket. Laut raschelnd entfernte sie das bunte Geschenkpapier. Ein Buch, ja, klar, was denn sonst. Die Frau hatte auch nichts Anderes erwartet. Es war ein Buch über die deutsche Romantik, speziell die romantische Berliner Literatur im Umfeld der Brüder Grimm.

»Oh, danke! Woher wussten Sie …?«

»Naja, das war ja nicht so schwer. Immerhin haben Sie sich mit den Brüdern Grimm lange genug beschäftigt.«

»Stimmt!«

Fräulein Seidelbast goss in die beiden Glastassen auf dem Tisch den Tee ein. Er hatte inzwischen eine satt bernsteinbraune Färbung angenommen. Scholetzki schlürfte geräuschvoll kleine Schlucke des köstlichen Gebräus. »Mein Gott, Fräulein Seidelbast! Was für ein Erlebnis ist dieser Tee. Woher holen Sie immer diese tollen Sorten?«

»Sie wissen doch, als Studentin habe ich in einem Teeladen als Verkäuferin gearbeitet. Da hat man so seine Connections …«, dabei lächelte sie etwas hintergründig.

»Übrigens, ich hab‘ da auch noch was für Sie. Ist vielleicht nicht wirklich wertvoll, aber es ist auf alle Fälle wirklich alt. Letzten Sonntag war ich mal wieder auf dem Trödelmarkt an der Museumsinsel. Einer der Buchhändler, den ich noch gut aus Studententagen kenne, hat mir einen interessanten Stapel alter Briefe, Prozessakten und Tagebücher aus dem Nachlass eines Sammlers überlassen. Für ihn unverkäufliches Material, Antiquare lehnen einen Ankauf ab, er hat keinen wirklichen Herkunftsnachweis für den Stapel. Naja, da habe ich an Sie gedacht.«

Aufgeregt schwebte sie davon, kam in wenigen Sekunden wieder zurück und türmte vor dem verdutzt dreinschauenden Scholetzki drei große Stapel alter Folianten auf.

Scholetzki nahm den zuoberst liegenden Folianten, blätterte darin, schob seine Brille nach vorn und sog gierig den Geruch des alten Papiers ein. Er war sofort begeistert.

»Fräulein Seidelbast, Sie beschämen mich. Das ist mit Abstand das schönste Geschenk … Das ist ja hochinteressant. Kaiserzeit, möglicherweise 1880, 1890. Da habe ich über die Feiertage ja wirklich ein echtes …, also, wirklich, möglicherweise, ein eigener Beitrag für unsere Sammlung. Korrespondenz mit dem Kaiserhaus, Tagebücher eines Diplomaten …, also wirklich, ich bin sprachlos.«

Fräulein Seidelbasts Gesichtszüge wandelten sich. Die etwas herben Züge mit den großen ausdrucksstarken, blauen Augen erstrahlten im vorweihnachtlichen Glanz. Plötzlich war sie wieder die junge Studentin, die klug und warmherzig inmitten ihrer Kommilitonen über Literatur diskutierte. Sie vermisste diese literarischen Debatten.

Aber immerhin hatte sie einen Job, der mit Büchern zu tun hatte. Wenn es auch nicht die Art von Literatur war, für die sie sich eigentlich begeisterte. Aber in diesen schwierigen Zeiten war es nicht einfach, einen passenden Job zu finden.

Scholetzki wandte sich dem nächsten Folianten zu. Auf dem zweiten Folianten war ein Etikett aufgeklebt. Es war schon stark vergilbt und eine Ecke war abgerissen. Mit Sütterlin-Schrift war ein Name auf dem Etikett verewigt.

Scholetzki wischte den Staub auf dem Etikett mit dem Handrücken vorsichtig weg. Gestochen scharfe Buchstaben in alter Sütterlin-Schrift, mit Feder geschrieben. Er konnte einen Namen entziffern: Geheimrat Johann Heinrich Kieselblatt, Preußisches Oberlandesgericht zu Tegel.

Linthdorfs Weihnachten

Arkadier in der Mark

Preußens Erbe,

geronnen in Stein,

Landschaften wie elysische Gärten,

noch atmend den Geist von damals,

als Prinzessinnen

lustwandelten im Schatten

alter Eichen, laut lachten,

über Bürgerliche, die grad‘ auszogen,

heroisch verklärten Blickes

die Schlösser und Paläste zu erstürmen,

die letztendlich als eine Nummer

zu groß sich erwiesen.

I

Berlin, Mitte

Sonnabend, 23. Dezember 2006

Wieder war Linthdorf überrascht, wie wenig Weihnachten noch mit dem aufregenden Fest seiner Kindheit zu tun hatte. Jedes Jahr erwartete er die Zeit mit einer gewissen Hoffnung, dass sich das Hochgefühl aus der Vergangenheit wiedereinstellen würde. Doch der Dezember blieb ein dunkler Monat.

Er hatte schon lange seinen Lichterglanz eingebüßt. Die Stadt allerdings wurde immer greller und lauter. Weihnachten war inzwischen ein Mega-Ereignis mit buntem Rummel, LED-Installationen, Eventshopping und lauten Popsongs, die alle mehr oder wenig etwas mit dem Fest zu tun hatten.

Er mochte die neue perfekte Besinnlichkeit nicht. Es war von allem zu viel des Guten.

Genervt verkroch sich Linthdorf in seinen vier Wänden und versuchte Weihnachten so weit wie möglich zu vergessen. Heiligabend wollten seine beiden Söhne für zwei Stunden vorbeikommen. Das war inzwischen auch schon eine Tradition. Seit seiner Trennung von Corinna vor sechs Jahren waren die Weihnachtsfeiertage eine komplizierte Gratwanderung zwischen Sentimentalität und Ignoranz.