Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: XOXO-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Linthdorfs Fälle

- Sprache: Deutsch

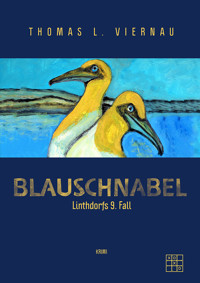

Eine Yacht ohne Besatzung dümpelt in einer stillen Bucht der im Nordatlantik gelegenen Färöer-Inseln als Geisterschiff vor sich hin. Der Besitzer der Yacht »Undine«, ein Staatssekretär a.D., der es in Brandenburg zu einiger Berühmtheit gebracht hatte, ist kein geringerer als Kommissar Linthdorfs langjähriger Gegenspieler, Dr. Wigbert Eugen Kupfer. Folgerichtig, dass Linthdorf bei der Suche nach dem verschwundenen Staatssekretär a.D. mit herangezogen wird. Keiner kennt die Machenschaften des ehrenwerten Dr. Kupfer besser als er. Ausgestattet mit den Vollmachten eines Sonderermittlers des BKA ermittelt Linthdorf auf den abgelegenen Inseln inmitten des Atlantiks, aber auch auf Island und einigen anderen exotischen Schauplätzen des Nordens muss er Spuren folgen, die das Geheimnis um die ominöse Crew der »Undine« offenbaren. Begleitet wird der Kommissar bei seinen Recherchen von einem großen Seevogel, der immer wieder auftaucht und den Brandenburger Ermittler, der ein erklärter Vogelfreund ist, zu ganz eigenartigen Aktivitäten animiert. Der Basstölpel, den ein Ornithologe auf den schönen Namen »Blauschnabel« taufte, hat ein unsichtbares Band zu dem Ermittler geknüpft und bringt Linthdorf bei der Lösung des Falls auf die richtige Spur. Die Lösung ist wie immer überraschend und auch nicht für alle Beteiligten sehr angenehm. Linthdorf muss wieder mit Vorurteilen und Intrigen kämpfen, die eine zügige Lösung erschweren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 754

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Blauschnabel

Tod im Atlantik

Ein Linthdorf-Kriminalroman

Band IX

von Thomas L. Viernau

Zum Autor:

Thomas L. Viernau wurde 1963 in Suhl/Thüringen geboren. Nach einem Wirtschaftsstudium war er u.a. als Journalist, Maler und Graphiker tätig. Er lebte lange Zeit als selbständiger Kaufmann in Berlin.

Mit Brandenburg verbindet ihn eine langjährige Liebe. Zahlreiche Touren führten ihn in die verborgenen Winkel dieses Landstrichs. Nachdem er sieben Jahre in einem alten Feldsteinhaus mitten im Märkischen Oderland verbrachte, ist er inzwischen in der Lausitz angekommen. Heute lebt er als Lehrer in Cottbus.

Seine Neugierde führte ihn aber auch zu etwas unwegsameren Gegenden unserer Erde, so verbrachte der passionierte Vogelfreund immer wieder Zeit in den Inselwelten des Nordatlantiks.

Impressum

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.deabrufbar.

Print-ISBN: 978-3-96752-102-3

eBook-ISBN: 978-3-96752-726-1

Copyright (2024) XOXO Verlag

Umschlaggestaltung: Grit Richter, XOXO Verlag

Buchsatz, Bilder und Grafiken: Thomas Lünser

Hergestellt in Deutschland (EU)

XOXO Verlag

ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH

Alte Heerstraße 29 | 27330 Asendorf

Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Zur Handlung:

Eine Yacht ohne Besatzung dümpelt in einer stillen Bucht der im Nordatlantik gelegenen Färöer-Inseln als Geisterschiff vor sich hin. Der Besitzer der Yacht »Undine«, ein Staatssekretär a.D., der es in Brandenburg zu einiger Berühmtheit gebracht hatte, ist kein geringerer als Kommissar Linthdorfs langjähriger Gegenspieler, Dr. Wigbert Eugen Kupfer.

Folgerichtig, dass Linthdorf bei der Suche nach dem verschwundenen Staatssekretär a.D. mit herangezogen wird. Keiner kennt die Machenschaften des ehrenwerten Dr. Kupfer besser als er.

Ausgestattet mit den Vollmachten eines Sonderermittlers des BKA ermittelt Linthdorf auf den abgelegenen Inseln inmitten des Atlantiks, aber auch auf Island und einigen anderen exotischen Schauplätzen des Nordens muss er Spuren folgen, die das Geheimnis um die ominöse Crew der »Undine« offenbaren.

Begleitet wird der Kommissar bei seinen Recherchen von einem großen Seevogel, der immer wieder auftaucht und den Brandenburger Ermittler, der ein erklärter Vogelfreund ist, zu ganz eigenartigen Aktivitäten animiert.

Der Basstölpel, den ein Ornithologe auf den schönen Namen »Blauschnabel« taufte, hat ein unsichtbares Band zu dem Ermittler geknüpft und bringt Linthdorf bei der Lösung des Falls auf die richtige Spur. Die Lösung ist wie immer überraschend und auch nicht für alle Beteiligten sehr angenehm. Linthdorf muss wieder mit Vorurteilen und Intrigen kämpfen, die eine zügige Lösung erschweren.

Personenverzeichnis:

Ermittler :

Theo Linthdorf, KHK beim LKA Potsdam, zeitweise als Sonderermittler des BKA im Ausland tätig

Dr. Nägelein, Kriminaloberrat, Dienststellenleiter beim LKA

Rhonda Schwarzenbaum, KHK und Leiterin eines SEK im BKA, Chefin einer siebenköpfigen Spezialeinheit

Diplomatisches Personal:

Dr. Alois Wurzbach, Botschaftssekretär in Kopenhagen

Dr. Werner Pontus, Leiter der dortigen Konsularstelle

Laura Dübelschmidt, Assistentin des Botschaftssekretärs

Die Crew der »Undine«:

Dr. Wigbert Eugen Kupfer, Skipper, Eigentümer der Yacht

Lars Römer, Kapitän der Yacht

Hein Stotter, Steuermann

Ebbo Knoth, Bootsmann

Isaac McFadden, schottischer Matrose

Freifrau Albertine von Schneidewindt, Passagier

Isadora von Schneidewindt, Tochter von Albertine, Passagier

Dr. Alfred Breckhusen, Auktionator, Gast an Bord

Leute auf den Färöer-Inseln:

Dr. Rasmus Vestman Pallson, Polizeichef der Färöer

Einar Edmundsen. Stellvertretender Polizeichef der Färöer

Dr. Eyvind Sturlasdottir, Beamtin der färingischen Regierung

Hildur Trygvasson, Polizist in Thorshavn

Tróndur Eliassen af Holvik, Polizist in Thorshavn

Isaak Jacobsen, Polizist in Vestmanna

Berga-Elindur Espesen Thorsteinsdottir, Rechtsmedizinerin

Ragna Steingrimursdottir, Musikliebhaberin, Bandleaderin

Arngrimur Arnfridasson, Ornithologe auf Mykines

Jonas i Gryfu, Eigner des Fischkutters »Havgrimur«

Elias Ivarssen, Student aus Vestmanna

Runa Eilinsdottir, Kräuterkundige aus Gásadálur auf Vágar

Leute auf Island:

Halgrimur Sigurdsson, Polizeibeamter in Reykjavik

Helgi Gudmundursson, Hafenmeister der Marina Reykjavik

Hrafnhildur »Hrefna« Snaedis Guðmundursdottir, Polizistin aus Reykjavik

Edvin Halldorsson, Bankier im Ruhestand aus Stýkkisholmur

Erla Guðbjörg Edvinsdottir, seine Tochter

Snorri Jónsson, ein Vagabund im Hafen von Stýkkisholmur

Lorimar Steen, Immobilienmakler aus Husafjell

Leute an Bord der »Melusine«:

Egon »McNeill« Rothenspecker, Skipper und Chef der Crew

Fünf Männer aus Hagen-Haspe, Crew der »Melusine«

Die drei Asgeirson-Brüder aus Stykkisholmur, neue Crew der »Melusine«

Leute auf den Orkneys und den Shetlands:

Miss Fiona Yellybister, Einwohnerin von Kirkwall/Orkneys

Yorick Flynn, Detective Sergeant auf den Orkneys

Ivar Macklebenn, Detective Sergeant auf den Shetlands

Geoffrey & Ethelbert Malcolm, Anwälte in Lerwick/Shetlands

Jeremy Cothellstone Idle, Geschäftsführer der Atlantic Insurance & Real Estate Co. Kirkwall

Trelawney J. Thursto, Geschäftsführer der Shetland Incoming & Assecurance Co. Ltd. Lerwick

Leute auf Gannet Alpha:

Der Mann ohne Namen, Finanzier und Manager der Triton Atlantic Co.

Venustiano Salazar Carrasco, Security Chief

Alan Dunfries, Security Officer

Gwendolyn Armitage, Personalchefin

Zur Aussprache färingischer und isländischer Eigennamen:

Sowohl im Färingischen als auch im Isländischen gibt esBuchstaben, die im Deutschen unbekannt sind. Hierbei handelt es sich vor allem um das

Ø - Aussprache wie ein kurzes Ö und um das

Ð - Aussprache wie das englische TH (stimmlos)

Alle übrigen Eigennamen sind, soweit möglich, dem deutschen Sprachgebrauch angepasst. Die gälischen (keltischen) Eigennamen sind in ihrer Schreibweise anglisiert, also dem Englischen angepasst worden.

Prolog

Der Basstölpel ist gegenüber dem Menschen nicht aggressiv oder gefährlich. Verletzte und orientierungslose Tiere oder verlassene Jungtiere, die vom Menschen aufgefunden werden, versuchen sich jedoch zu wehren. Dabei besteht die Gefahr von Augenverletzungen durch den Schnabel des Tieres, wenn man es anzufassen versucht.

Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel und Wolfgang Fiedler, aus »Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas«

Der Vogelfelsen Mykines, Färöer-Inseln im Nordatlantik

Mai 2011

Laut ging es zu, sehr laut. Die steil aufragende Felswand war übersät mit großen, weißen Vögeln, die allesamt einen zitronengelb gefärbten Kopf hatten. Sie stießen tiefe, quarrende Laute aus, die entfernt an das Schnarren einer Ratsche erinnerten.

»Rrrraaaarrrhh, rrrraaarrrhh, rrrraaarrrhh…«, so ertönte es vieltausendfach aus den Kehlen der großen, weißen Segler. An Land wirkten sie etwas unbeholfen, wie große Gänse, die mit den vorhandenen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hatten. In der Luft jedoch zeigten sie sich als elegante Segler. Ihre Flügelspannweite war mit über anderthalb bis zu zwei Metern schon imposant. Mühelos glitten sie durch die von Auf- und Abwinden permanent verwirbelten Luftmassen am Vogelfelsen.

Die langen, konisch zulaufenden Schnäbel, die großen, runden Augen, deren hellblaue Iris von einem schwarzen Rand umgeben war, und die riesigen Schwimmüße verliehen den großen Vögeln eine respektable Würde, die sie zu den unangefochtenen Königen der Felsenklippen machten.

Es waren Basstölpel, die ihre Brutreviere an den fast senkrecht abfallenden Felsklippen hatten.

Die übrigen Bewohner der Klippen, die kleineren schwarz-weiß gefärbten Trottellummen, die ebenfalls schwarz-weißen Tordalke, die fast vollständig schwarz gefiederten Gryllteisten, deren Gefieder einen weißen Federfleck am Flügel hatte, und natürlich die vielen Papageitaucher mit ihrem bunten Clownsgesicht, mussten sich die weniger attraktiven Brutplätze auf den Vogelklippen teilen.

Dazu kamen noch die Attacken der Sturmvögel und deren noch aggressiveren Vettern, der Möwen, die das Leben am Fels nicht gerade einfacher machten. Ab und an erschien auch eine riesige Mantelmöwe oder eine grau gesprenkelte Raubmöwe, auch Skua genannt, deren Flügelspannweite locker mit der Größe der Basstölpel mithalten konnte. Ihr imposanter Schatten hatte jedes Mal mittlere Panikattacken der Felsbewohner zur Folge. Keiner der gefiederten Felsbewohner konnte es mit den riesigen Raubvögeln aufnehmen. Diese Räuber hatten es auf die Gelege der übrigen Klippbewohner abgesehen, schreckten auch nicht davor zurück, Jungvögel zu attackieren.

Es war kein leichtes Leben für die gefiederten Bewohner der Felsenwelt. Tief unten kämpften die Wellen mit den aus dem Wasser ragenden Felsklippen. Weiße Gischt strömte gurgelnd zwischen den Steinen durch schmale Kanäle, um dann mit einem lauten Geräusch zu zerplatzen. Inmitten des Chaos aus Schaumkronen, Wasserwirbeln und schwarz glänzenden Felsnadeln paddelten munter die Vögel, sorgsam darauf achtend, nicht an eine der spitzen Gesteinsformationen geschleudert zu werden. Das Wasser rings um die Insel Mykines, die nur schwer zugänglich war und außer einem nur in der Sommerszeit bewohntem Dorf über keinerlei sonstige Bewohner verfügte, war ungewöhnlich fischreich.

Ein besonders großer Basstölpel, dessen graublauer Schnabel etwas intensiver gefärbt war, schwebte mühelos am Himmel in der klaren Luft über dem Felsplateau. Sein wacher Blick durchmusterte das türkisfarbene Wasser rings um den felsigen Archipel auf der Suche nach den silbernen Schatten der Heringe und Makrelen, die hier in großen Schwärmen das Meer besiedelten.

Plötzlich änderte sich das Flugverhalten des riesigen Vogels. Gerade noch schwebte er mit weit ausgebreiteten Schwingen fast ohne Kraftanstrengung weit oben, als er zum Sturzflug ansetzte. Sein Körper verwandelte sich in Sekundenbruchteilen von einem friedlichen Segler zu einem pfeilförmigen Torpedo. Mit nahezu hundert Stundenkilometern traf er auf der Wasseroberfläche auf, tauchte ein in das nasse Medium, ohne dabei große Spritzer zu verursachen und verschwand in der Tiefe.

Der Vogel hatte einen großen Fisch entdeckt. Lohnenswerte Beute für den ständig hungrigen Jäger. Mit nur wenigen Flügelschlägen unter Wasser hatte er die große Makrele erreicht und mit einem gezielten Hieb seines Schnabels erledigt. Gierig stopfte er den betäubten Fisch in seinen Schlund. Seine Jagd war erfolgreich.

Gegenüber dem Felsen, auf einer Landzunge mit saftig grünen Grassoden saß ein Mann, der mit Fernglas und Teleobjektivkamera ausgerüstet, das rege Treiben der gefiederten Bewohner der Klippen beobachtete. In seiner Kladde hatte er Notizen zu den einzelnen Vögeln gemacht. Der große Basstölpel, der gerade direkt vor ihm ins Meer tauchte, war für ihn kein Unbekannter.

Er hatte ihn bereits als Jungvogel beringt, seinen Werdegang verfolgt, das Werben um ein Weibchen, die Familiengründung mit dem Nestbau an der Klippe, die erste erfolgreiche Aufzucht eines Jungvogels und die immer effizienter werdenden Beutezüge des Vogels dokumentiert. Der Mann war Ornithologe, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Vogelkolonie der Felsenklippen auf Mykines, der westlichsten Insel der Färöer-Inseln, zu erforschen und zu beschützen.

Er hatte den großen Basstölpel wegen seines intensiv blaugrau gefärbten Hieb- und Stichwerkzeugs Blauschnabel getauft. Blauschnabel war nicht umsonst einer der erfolgreichsten Jäger der Vogelklippen. Auf seine Art war er ein ausgesprochen cleverer und intelligenter Vogel. Der Ornithologe mochte ihn. Blauschnabel war etwas Besonderes.

Einmal, an einem fast windstillen Sommertag im letzten Jahr, war er direkt vor ihm auf der Grassode gelandet. Aus seinen kreisrunden Äuglein betrachtete er argwöhnisch den Menschen, konnte sich aufgrund der Windstille jedoch nicht in die Lüfte erheben. Instinktiv spürte er, dass von dem flugunfähigen Wesen vor ihm keine Gefahr ausging.

Fast zehn Minuten starrten sich die beiden an, keiner traute dem Gegenüber wirklich, aber es gab auch keine Möglichkeit zu fliehen. Der Ornithologe studierte den eleganten Vogel aus nächster Nähe und der Basstölpel musterte den Mann in seinem wasserdichten Anorak und den vielen Gerätschaften, die ihn als Wissenschaftler auswiesen. Es war eine seltsame Pattsituation, die nur für den Augenblick der Flaute aufrechterhalten wurde.

Sekunden wurden zu Minuten, die Zeit tropfte zäh dahin. Wie aus dem Nichts frischte plötzlich ein Wind auf. Der Basstölpel breitete seine Flügel aus, deren schwarze Spitzen bereits vom Wind gestreichelt wurden. Der Vogel bekam Aufwind, stieß sich mit ein paar kräftigen Paddelbewegungen seiner großen Schwimmfüße von der Grassode ab und schwang sich in den grauen Himmel.

Seitdem war Blauschnabel unter spezieller Beobachtung seitens des Ornithologen. Jedes Mal, wenn er seinen Beobachtungsposten auf der Grassode bezog, hielt er Ausschau nach ihm und freute sich, wenn er ihn wieder entdeckt hatte inmitten der großen Brutkolonie.

Die verlassene »Undine«

Trøllkonufingur - Trollfinger

Offenbar sind isländische Trolle und Riesen sehr stolz auf ihre Heimat und werden unter Umständen wütend, dass andere Inseln wie die Färöer es wagen, eigenständig und von Island entfernt zu existieren, denn über das Archipel verstreut findet man gleich mehrere versteinerte Island-Trolle, unter anderem Risin og Kellingin, eine der bekanntesten Felsformationen der Inseln.

Sie alle störten sich an den Färöern und versuchten, sie nach Island zu ziehen, oder gar zu werfen, wie die Trollhexe, die sich hinter dem Trøllkonufingur verbirgt. Vielleicht hätte sie es mit ihrer Magie sogar geschafft, wenn ihr nicht – wie so vielen Trollen – die aufgehende Sonne einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Denn bevor sich die Färöer tatsächlich Richtung Island bewegen konnten, versteinerte die Hexe. Ihr Kopf bildet seither die Insel Koltur, ihr erhobener Finger den danach benannten Monolithen an ihrer Küste.

Färingische Sage von den Trollfingern

I

Bucht von Tjørnuvik, Insel Streymoy, Färöer-Inseln

im Nordatlantik

Sonntag, 22. Mai, 2011

Der Himmel erstrahlte an diesem Sonntagmorgen stahlblau über den Felsen und sattgrün leuchtenden Hängen in der kleinen Bucht. Es war windstill, eine Seltenheit auf den Färöer-Inseln, die sich inmitten der Wasserwüstenei des Nordatlantiks wie ein Relikt aus der Vorzeit behaupteten. Achtzehn Inseln gehörten zu den Färöern, allesamt felsig und bergig. Die Siedlungen der Inselbewohner, der Färinger, duckten sich meist im Windschatten der Berge in den zahlreichen Buchten und Fjorden.

Tjørnuvik war eine solche kleine Siedlung, die sich am Ende der kleinen Bucht erstreckte. Ein Kirchlein, mehrere Bauernhäuser, ein kleiner Bootsschuppen und ein paar Strandhäuser, die als Ferienwohnungen für zivilisationsmüde Touristen genutzt wurden, bildeten den Ortskern. Auf den mit sattgrünen Rasen bedeckten Hängen, die gleich hinter den Häusern steil nach oben führten, grasten Schafe, die mit ihrem zotteligen Pelz und den stark gewundenen Hörnern so etwas wie das Wahrzeichen der Inseln waren.

Die Schafe waren die meiste Zeit des Jahres sich selbst überlassen, hatten mit ihren Artgenossen auf dem europäischen Festland nicht mehr viel gemeinsam. Sie waren eher Wildtiere, die sich ihrer Freiheit sehr bewusst waren.

Aus sicherem Abstand beobachteten sie, was sich in der Bucht zutrug. Mitten in der kleinen Bucht trieb eine große Yacht. Die Segel waren gerefft, der große Schiffskörper dümpelte leicht vor sich hin, so als ob er nicht so richtig wusste, wohin er wollte.

Die Bewohner von Tjørnuvik beachteten die Yacht nicht. Immer wieder kamen fremde Boote in die kleine Bucht. Die beiden Felsnadeln aus Basalt an der Einfahrt zu der Bucht, von den Färingern Risin und Kellingin, der »Riese« und das »Weib« genannt, zogen die Besucher magisch an. Bei den steil aus dem Wasser ragenden Felstürmen solle es sich einer alten Saga nach um zwei Trolle handeln, die des Nachts vom nördlich liegenden Island gekommen waren, um die Färöer-Inseln Richtung Island zu ziehen. Bei ihrem Unterfangen wurden sie vom Sonnenaufgang überrascht und, wie es sich für echte Trolle gehört, erstarrten sie sofort zu Stein. Als eine Mahnung für alle anderen bösartigen Trolle standen sie nun schon seit vielen Jahrhunderten am Eingang der Bucht.

Die Färinger waren stolz auf ihre Sagenwelt, die sie auf ihrem Inselreich überall mit zahlreichen Ereignissen ihrer Vergangenheit verknüpft hatten und den Alltag durchdrangen, so dass ihr Leben in einer seltsamen Mischung aus realen und virtuellen Welten stattfand und so die raue Inselwelt in ein romantisches Paradies verwandelte. Das Leben auf den Inseln war daher nie langweilig und bot dank der vielen Bezüge zur Sagenwelt stets neue Impulse.

Hinzu kam, dass der Fischreichtum, der in den Gewässern rings um die Inseln anzutreffen war, den Färingern einen erstaunlich hohen Lebensstandard garantierte, der die einstmals armen Inseln zu einer der wohlhabendsten Regionen Europas gemacht hatten.

Das Auftauchen von fremden Schiffen war also keine Seltenheit mehr. Von den Bewohnern wäre so ein Ereignis früher mit ganz anderen Augen betrachtet worden. Aber heutzutage gehörte es zu den Alltäglichkeiten und wurde nur marginal registriert.

So dümpelte die fremde Yacht in der kleinen Bucht von Tjørnuvik tagelang vor sich hin, ohne dass es zu irgendwelchen Aktivitäten seitens der Dorfbewohner kam. Erst als am frühen Morgen die Yacht im seichten Uferwasser auf Grund lief, kam es zu ersten Reaktionen. Ein verantwortungsvoller Skipper würde doch niemals so ein teures Boot auf Grund laufen lassen. Irgendetwas stimmte da nicht.

Der örtliche Polizeibeamte, ein bereits kurz vor seiner Pensionierung stehender, an einen alten Seebären erinnernder Mann mit grauem Bart und Knollennase, beobachtete die Yacht mit seinem Fernglas aus seinem kleinen Dienstzimmer am Rande des Ortes. Keine Menschenseele ließ sich an Bord erblicken, so als ob man das Aufgrundlaufen noch gar nicht bemerkt hätte.

Seltsam war das schon. Langsam schlenderte der Polizist den kleinen Pfad hinunter in die Bucht. Die Yacht fuhr unter deutscher Flagge und hieß »Undine«. Es war sofort ersichtlich, dass es sich um ein recht luxuriös ausgestattetes Boot handelte. Überall blitzten verchromte Armaturen, das Deck war mit gediegenen Eichenholzplanken ausgestattet und die Decksaufbauten wiesen auf ein entsprechendes finanzielles Potential hin, das dem Besitzer der Yacht erlaubte, ohne Rücksicht auf Sparzwänge seine Träume auszuleben. Ein riesiges Steuerrad erinnerte an die hohe Zeit der Großsegler. Die beiden Masten ragten knapp zehn Meter in den Himmel, die es erlaubten, große Segel zu setzen und das Schiff hochseetüchtig zu machen.

Es schien ein »Geisterschiff« zu sein. So bezeichneten die Inselbewohner Schiffe ohne Besatzung, die führerlos in den Gewässern trieben. Manchmal passierte es, dass nach einem Sturm Schiffe auftauchten, die ihre Besatzung verloren hatten. Aber in den letzten Wochen gab es keine heftigen Stürme. Was war los mit der Besatzung der »Undine«?

Der Polizist stand inzwischen nur knapp fünfzig Meter entfernt von der Yacht direkt am Ufer und beobachtete intensiv alles, was sich an Deck befand. Es schien wirklich so zu sein, dass niemand mehr an Bord war. Aber wer ließ denn solch ein teures Schiff einfach zurück mit der Gefahr vor Augen, dass es jederzeit auf Grund laufen könnte? So ein Boot wieder flott zu bekommen war eine nicht ganz einfache Operation und erforderte das Zusammenwirken von vielen Spezialisten, was auch nicht ganz billig war.

Intuitiv spürte der Polizist, dass da etwas nicht stimmte und verständigte per Handy die Polizeistation in der Hauptstadt Thorshavn, die dafür mit entsprechenden technischen Möglichkeiten ausgestattet war. Ein paar Stunden später waren die Kollegen aus Thorshavn in der Bucht eingetroffen. Ein Polizeiboot war ebenfalls auf Kurs in die Bucht, um direkt an der »Undine« anzulegen und nachzusehen, was sich an Bord zugetragen hatte.

Die Thorshavner Polizisten hatten inzwischen im Schiffsregister nachgeschaut, wer der Eigner der Yacht war. Es handelte sich dabei wohl um einen deutschen Privatmann namens Eugen Wigbert Kupfer, der neben einem Doktortitel auch den Zusatz Staatssekretär a.D. angegeben hatte. Ein hochrangiger Politiker also, dessen Verschwinden sicherlich für entsprechende Verwirrung in seiner Heimat sorgen würde.

Das Polizeiboot war inzwischen in der Bucht angekommen. Mit einem Schlauchboot waren zwei Uniformierte an die »Undine« herangefahren und enterten das Boot. An Deck war keine Menschenseele zu sehen. Gründlich inspizierten die beiden Polizisten die Innenräume der Yacht. Als ob sich die Mannschaft in Luft aufgelöst hätte. Weder waren die Kabinen benutzt worden, noch gab es sonstige Hinweise, dass sich überhaupt jemals Menschen an Bord befunden hätten. Die »Undine« wirkte, als ob sie gerade für eine Verkaufsvorstellung aufbereitet worden sei. Alles war klinisch rein, keinerlei Hinweise auf irgendwelche menschliche Aktivitäten waren ersichtlich.

Die gespenstische Sterilität an Bord wirkte verstörend auf die beiden Beamten der Thorshavner Polizei. Sie hatten schon viel Seltsames gesehen, verwüstete Kabinen, die nach Alkoholexzessen an Zerstörungsorgien in Hollywood-Blockbustern erinnerten, menschliches Leid, Schmuggelware, die sich in den Kabinen bis unter die Decke stapelte und auch ab und an eine Leiche…

Aber so etwas hatten sie noch nie erlebt. Eine superteure Yacht, die scheinbar ohne Besatzung oder Passagiere hilflos in der Bucht trieb und auf Grund gelaufen war. Irgendjemand musste das Schiff jedoch hierher gesteuert haben, von allein fuhr es nicht in die Bucht. Ratlos gingen sie von Bord, nachdem sie alles dokumentiert hatten mit ihren Digitalkameras.

An Land warteten bereits ihre Kollegen voller Spannung auf ihren Bericht. Ein Bergungsschiff war angefordert worden, das die Yacht in den Hafen von Thorshavn schleppen sollte. Die Polizisten waren sich einig, dass der Fall eine gewisse Brisanz aufwies. Am besten würde es sein, sowohl Kopenhagen als auch Berlin zu kontaktieren. Sollten sich die Experten einen Kopf machen, was es mit dem seltsamen Fund für eine Bewandtnis hatte. Ein Verbrechen lag im Moment nicht vor, dennoch sah es nicht so aus, als ob alles mit rechten Dingen an Bord der »Undine« zugegangen wäre.

Laut letztem Eintrag im elektronischen Schiffstagebuch war die »Undine« vor knapp sieben Tagen von Reykjavik auf Island ausgelaufen, hatte die Halbinsel Reykjanes umschifft, noch einen kurzen Zwischenstopp in Grindavik eingelegt und Richtung Färöer-Inseln weitergesegelt. Zuvor war sie vor vier Wochen im Hafen von Quimper in der Bretagne nach längerer Reparatur ins benachbarte Concarneau gebracht worden, wo sie ihrem neuen Eigner übergeben wurde.

Die Yacht wurde von einer deutschen Crew übernommen. Sie segelten gemäß Weisung ihres neuen Eigners Richtung Norden, quer durch die Irische See, vorbei an den walisischen Küsten, ankerten in Pembroke und Aberystwyth, schipperten um die Insel Lundy herum, vorbei an der Isle of Man, den Hebriden und dann in den Nordatlantik Richtung Island. Bereits in Concarneau kam der neue Besitzer an Bord, der Staatssekretär a.D., Dr. Wigbert Eugen Kupfer. In seiner Begleitung waren noch zwei Frauen mitgekommen. Laut Logbuch handelte es sich dabei um Albertine Freifrau von Schneidewindt und ihre Tochter Isadora. Nachdem die drei Personen an Bord gegangen waren, nahm die »Undine« Kurs Richtung Norden, in Saint Malo kamen die beiden Mannschaftsmitglieder Hein Stotter und Ebbo Knoth an Bord, in Kilmarnock in Schottland kam der dritte Bootsmann dazu, ein Schotte namens Isaac McFadden, dann nahm die „Undine« Kurs nach Island, steuerte Reykjavik an und dann auch Grindavik auf der Halbinsel Reykjanes. Ein neuer Gast wurde an Bord begrüßt: der Auktionator Dr. Alfred Breckhusen, mit ihm an Bord ging es wieder südwärts zu den Färöer-Inseln.

Die Färöer waren allerdings nicht das Endziel, die »Undine« wollte noch weiter nach Edinburgh in Schottland, dann nach Amsterdam und letztendlich in Bremerhaven einlaufen. Ein schöne Reise oder, wie die Segler sagten, ein toller Törn, der allerdings unverhofft bereits auf der vierten Station ein überraschendes Ende gefunden zu haben schien.

Wo war die Besatzung?

Was war mit den Passagieren?

Wieso gab es keinerlei Spuren ihrer Anwesenheit an Bord mehr?

Noch am selben Tag gingen zwei Berichte von Thorshavn an die dänische Marinebehörde und an das deutsche Konsulat.

II

Deutsches Konsulat in der Botschaft der Bundesrepublik in Kopenhagen-Nordhavn in Dänemark

Montag, 23. Mai, 2011

Der Montag begann für die Mitarbeiter im protokollarischen Dienst der Botschaft mit einer kurzen Besprechung, genauso wie an jedem Montag in all den Wochen und Monaten zuvor. Der Leiter der Konsularstelle, Dr. Werner Pontus, ein drahtiger Beamter mit soliden Umgangsformen, verwies kurz auf die aktuelle politische Lage, verlas dazu ein Schreiben aus dem Amt in Berlin, was die Besorgnis über die aktuellen Krisenregionen, speziell die sich zuspitzende Lage im Jemen und die Situation in der islamischen Welt nach dem Tod des Al-Quaida-Führers Usama Bin-Laden zum Ausdruck brachte.

Auch die durch den »Arabischen Frühling« bedingten Probleme, speziell durch die sich immer mehr verschärfenden Krisen in Syrien, Libyen, Ägypten und anderen arabischen Staaten, wurden erörtert.

Alles weit weg, dachte sich Laura Dübelschmidt, als Assistentin des Botschaftssekretärs zuständig für alle Nebensächlichkeiten, und sich daher stets etwas überflüssig vorkam.

Gerade hatte ihr direkter Vorgesetzter, Dr. Alois Wurzbach, ein Diplomat aus dem Bilderbuch, stets korrekt gescheitelt und immer leicht »overdressed«, mit seiner sonoren, wohltönenden Stimme und dem süddeutsch anmutenden Zungenschlag, seine Erläuterungen der politischen Weltlage abgeschlossen, als die Sprache auf konkrete Probleme kam.

Mit leicht hochgezogenen Augenbrauen verlas er ein Bulletin der dänischen Staatspolizei, die einen seltsamen Fund in einer abgelegenen Bucht der Färöer-Inseln gemacht hatte. Offiziell gehörten die Inseln im Nordatlantik zum Königreich Dänemark, besser gesagt zur Dänischen Krone, so umgingen die Dänen elegant die alten kolonialen Bindungen. Obwohl die Inselgruppe weitgehend autonom war, wurden relevante, sicherheitstechnische Belange von den dänischen Behörden geregelt.

Was sicherheitstechnisch relevant war, entschieden die Behörden von Fall zu Fall. Der brisante Fund in der Bucht von Tjørnuvik gehörte wohl dazu. Es handelte sich um eine führerlos im Meer treibende Yacht, die auf einen deutschen Besitzer zugelassen war.

Laura wunderte sich, weshalb sich damit die Botschaft befassen sollte. Dr. Wurzbach kam zum eigentlichen Kern des Ganzen. Der offizielle Besitzer der Yacht war ein brandenburgischer Staatssekretär a.D., ein Dr. Eugen Wigbert Kupfer, dessen Vita hinlänglich bekannt war, zumal der Mann vor ein paar Jahren in einen großen Korruptionsskandal verwickelt war, woraufhin er zurücktreten musste.

Eben jener Dr. Kupfer war vor über einer Woche in Reykjavik auf Island das letzte Mal gesehen worden; mit ihm zwei Damen und die vierköpfige Crew, bestehend aus dem Käpt’n, dem Steuermann, einem Bootsmann und einem Matrosen. Von allen sieben Personen fehlte seitdem jedwede Spur. Ebenfalls vermisst wurde der Experte für antiquarische Postalia, Dr. Alfred Breckhusen, der ebenfalls auf Island weilte und dort für ein renommiertes Auktionshaus die Gutachten der zu versteigernden Posten überprüfte.

Ob es sich um einen Unfall, eine Entführung oder gar etwas noch Schlimmeres handelte, konnten die dänischen Behörden bisher noch nicht ermitteln. Aufgrund der diplomatischen Brisanz um den leidigen Herrn Dr. Kupfer hatten sich die Dänen dazu entschlossen, die deutsche Botschaft zu informieren und offiziell um Unterstützung bei der Aufklärung des Falles nachgesucht.

Dr. Wurzbachs Augenbrauen zuckten verräterisch. Er war sichtlich erregt. Laura beobachtete die Mimik ihres Chefs und wusste sofort, dass es Ärger bedeuten würde. Ärger, den sie wieder auszubaden hatte. Dr. Wurzbach sah sich bereits hilfesuchend um. Sein Blick blieb auf ihr hängen. Ob sie sich nicht um die unschöne Angelegenheit kümmern könnte. Da müsse man wohl das BKA oder möglicherweise sogar den BND… also, sie würde das klären.

Laura seufzte. Oh nein, so etwas hatte ihr gerade noch gefehlt.

Linthdorfs Ärger

An seinem Tisch der König saß,

zu schwören hub er an:

Nun habe ich meine Tochter versteckt,

und finden wird sie kein Mann.

William Heinesen, färingischer Dichter, aus »Atalanta«, erschienen in

»Das verzauberte Licht« (Erzählband)

I

Landeskriminalamt, Potsdam

Mittwoch, 25. Mai, 2011

Der Tag versprach alles andere als gut zu werden. Schon ein Blick aus dem Fenster reichte aus, um die Stimmung kippen zu lassen. Es regnete, dichte Wasservorhänge ließen den Blick auf die Potsdamer Dächer verschwommen erscheinen. Wassertropfen sammelten sich an den Fensterrahmen, um sich als kleine Rinnsale daraufhin den Weg nach unten zu bahnen.

Theo Linthdorf saß in sich zusammengesunken auf seinem Bürostuhl und beobachtete fasziniert den Lauf der Wasserrinnsale. Er brütete gerade über einem Bericht, der seine Aktivitäten des letzten Quartals auflisten sollte. Eigentlich sollte er als Hauptkommissar mit dem schönen Zusatz zbV – zur besonderen Verfügung – von profaner Berichteschreiberei befreit sein, aber der Zusatz verriet – ihm unterstanden keine weiteren Mitarbeiter. Er war so eine Art Joker, wurde von seinem direkten Vorgesetzten, Kriminalrat Dr. Nägelein, immer dort eingesetzt, wo es galt, auf eher unkonventionelle Weise komplizierte Fälle zu lösen, die von den meisten der übrigen Mitarbeitern kopfschüttelnd ad acta gelegt wurden.

Linthdorf galt als sturer Hund, der sich mit Verve in seine Fälle verbiss und nicht lockerließ, bis sie letztendlich einer Lösung zugeführt wurden. Oftmals waren die Lösungen nicht im Sinne der Obrigkeit. Zu viele kriminelle Verstrickungen seitens der Entscheidungsträger verliehen den sogenannten »unlösbaren Fällen« eine subversive Brisanz, die im Landeskriminalamt nicht gern gesehen wurde.

Linthdorf wusste das, auch Dr. Nägelein wusste Bescheid. Eine Pattsituation zwischen den beiden Männern, die nun schon einige Jahre währte und schließlich zu dieser speziellen Stellung des unbequemen Ermittlers innerhalb der Abteilung für organisiertes Verbrechen beim Landeskriminalamt geführt hatte.

Es galt, gewisse Probleme beim Ermitteln elegant zu umgehen. Nicht immer war das möglich. Linthdorf beharrte dann auf seinen Ergebnissen und stellte sich damit quer zu den Erwartungen seines Chefs.

Nur zu gern hätte sich Dr. Nägelein von seinem Mitarbeiter getrennt, aber die hohe Erfolgsrate seiner Ermittlungen und das Wissen auch um seine eigene Unfehlbarkeit machten ihn zu einer unantastbaren Person. Linthdorf genoss es, Freiräume zu haben, die den übrigen Kollegen bei ihrer Arbeit nicht zustanden. Er konnte so ganz subjektiv entscheiden, wann und wo er aktiv wurde. Nägelein »führte« ihn am langen Band.

Ein Idealzustand, könnte man denken, wenn es denn innerhalb der Hierarchie einer solchen Struktur wie dem Landeskriminalamt überhaupt solche Freiräume gab. Aber Linthdorf fremdelte zusehends mit seinem Job. Er war nun schon lange Zeit dabei, viel zu lange, um noch wirklich überrascht zu werden, viel zu lange auch, um die Machenschaften hinter den Kulissen nicht zu kennen. Er hatte das Spiel mit der doppelbödigen Moral eigentlich satt.

Andererseits hatte er aber auch nicht wirklich eine Idee, was er sonst Sinnvolles anstellen sollte.

In zwei Jahren wurde er Fünfzig. Zeit, Bilanz zu ziehen. Er hatte sich jedenfalls vorgenommen, bis dahin auf alle Fälle noch durchzuhalten und dann zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Sein gegenwärtiger Job als Hauptkommissar mit den speziellen Freiräumen, die er sich mühsam erkämpft hatte, wurde von vielen seiner Kollegen neidvoll bewundert. Aber Linthdorf wusste auch um die Tücken dieser Stellung. Er erinnerte sich noch zu gut an die Ereignisse vor ein paar Jahren, als er einen Korruptionsskandal offenlegte, der die halbe Landesregierung ins Wanken gebracht und auch bei ihm seine Spuren hinterlassen hatte. Er bezahlte seine Hartnäckigkeit mit einem Herzinfarkt, der ihn lange aus der Bahn warf. Nur dank der hoffnungsvollen Beziehung zu seiner neuen Lebensgefährtin Milena war er wieder zurück in der Spur.

Immer wenn er daran dachte, wurde ihm seltsam warm ums Herz und er musste plötzlich lächeln. Die Welt war nicht nur ein fataler Scherbenhaufen, nein, es gab auch noch Schönes und es galt, diese zarten Pflänzchen der Hoffnung zu hegen und zu pflegen.

Ein Telefonklingeln beendete seine Grübeleien. Der Alltag rief ihn zurück in die Gegenwart des regenreichen Maitages. Ein Blick aufs Display genügte, um seine Stimmung vollends in den Keller zu schicken. Es war Dr. Nägelein, sein Chef.

II

Landeskriminalamt, Potsdam

Mittwoch, 25. Mai, 2011

Das geräumige Büro von Dr. Nägelein war an diesem Mittwochmorgen gut gefüllt. Als Linthdorf eintrat, waren bereits fünf weitere Personen anwesend. Verdutzt sah sich der Ermittler um.

Was war hier los? Irgendetwas musste passiert sein, was die Präsenz so vieler Schlipsträger erklärte.

Nägelein begrüßte ihn etwas überschwänglich, übertrieben herzlich und burschikos. Das machte er nur, wenn wirklich etwas im Argen lag. Linthdorf blieb zurückhaltend, als er den übrigen drei Männern und zwei Frauen vorgestellt wurde. Zwei gehörten dem Auswärtigen Amt an, einer war vom Bundeskriminalamt und die beiden Frauen waren Botschaftspersonal von der deutschen Botschaft in Kopenhagen. Linthdorf war erstaunt.

Ob er sich noch an den Staatssekretär Dr. Eugen Wigbert Kupfer erinnere, wurde er leutselig grinsend von Nägelein gefragt. Linthdorf nickte mechanisch. Natürlich, wegen ihm musste der Herr Staatssekretär vor ein paar Jahren seinen Hut nehmen und wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Seine Machenschaften im Zusammenhang mit den »Nixenmorden«[Fußnote 1] und später vor allem im Falle des illustren »Arkadiervereins«[Fußnote 2] waren inzwischen hinlänglich bekannt und offen gelegt worden. Dr. Kupfer privatisierte seitdem. Aus dem öffentlichen Leben war er de facto verschwunden.

Nun, so fuhr Nägelein fort, sei Dr. Kupfer auch tatsächlich vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Linthdorfs fragender Blick ließ den BKA-Mann sich räuspern.

»Wir erhielten gestern eine beunruhigende Meldung von unserer Botschaft in Dänemark. Gleichzeitig erreichte uns ein offizielles Bulletin der dänischen Polizei. Dr. Kupfer ist während eines Segeltörns an Bord seiner Yacht »Undine“ spurlos verschwunden. Alle Umstände sprechen dafür, dass es sich dabei nicht um einen Unfall handeln kann. An der Küste der Färöer-Inseln im Nordatlantik wurde die Yacht gesichtet. Es war keine Menschenseele mehr an Bord. Vor knapp einer Woche war Dr. Kupfer von Island aus aufgebrochen, um über den Nordatlantik zurück nach Deutschland zu segeln. Einige seltsame Begleiterscheinungen legen den Verdacht nahe, dass es sich dabei um ein Verbrechen handeln könnte, möglicherweise sogar eine Entführung.«

Linthdorf lauschte. Die beiden Damen von der Botschaft nickten und fügten noch hinzu, dass die Angelegenheit einer gewissen diplomatischen Sensibilität unterliege, da Dr. Kupfer ja schließlich kein unbeschriebenes Blatt sei und als Staatssekretär a.D. wüsste er letztendlich auch um politisch brisante Fakten Bescheid, die eine Erpressung möglich erscheinen ließe.

Wenn nun ein solches Verbrechen vorläge, würde die politische Brisanz da wohl auch eine Rolle spielen. Auf alle Fälle wäre eine nicht zu unterschätzende Nervosität seitens der Landesregierung und auch seitens der Bundesregierung vorhanden.

Linthdorf schluckte.

Das wäre doch wohl eher ein Fall für den Auslandsgeheimdienst als für einen Ermittler des brandenburgischen Landeskriminalamtes.

Energisches Kopfschütteln bei den fünf anwesenden Personen belehrte ihn eines Besseren. Mitnichten, fuhr Nägelein fort. Man sei ganz gezielt an ihn herangetreten. Immerhin war es doch schließlich seinem Wirken zu verdanken gewesen, dass dem Dr. Kupfer sein schändliches Tun als korrupter Beamter ein Ende bereitet wurde. Keiner kenne ihn schließlich besser als Linthdorf. Man war sich also auch schnell einig, dass nur Linthdorf der Mann sein könne, der auf die Spur des verschwundenen Staatssekretärs a.D. gesetzt werden sollte. Zumal sein Status als Ermittler zbV ihn schließlich fast automatisch dafür prädestinieren würde. Außerdem müüse man auf Spatzen nicht mit Kanonen schießen. Ein Mann wie Linthdorf wäre dafür angemessen.

Der BKA-Mann pflichtete den Ausführungen Nägeleins bei. Er würde sogar mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet werden, als Sonderermittler käme er für die Zeit seines Einsatzes zudem unter die Subordination des zuständigen BKA-Bereichs. Das wäre doch eine reizvolle Aufgabe…

Da war es wieder!

Linthdorf spürte plötzlich wieder den ihm innewohnenden Jagdinstinkt. Schlagartig waren sein Frust und unterdrückter Ärger verschwunden. Den Staatssekretär a.D. hatte er immer noch auf dem Schirm, wenn er an die Ereignisse zurückdachte, die schließlich auch zu seinem Herzinfarkt und den Tod seines Kollegen Alfred Stahlmann geführt hatten.

Ganz besonders schmerzhaft war jedoch der Verlust von Louise Elverdink für ihn, der ihn jedes Mal, wenn er an sie dachte, mit einem schmerzhaften Stich in der Herzgegend daran erinnerte, was Louise für ihn hätte sein können. Genau dieser Mann war für die vielen Ereignisse letztendlich verantwortlich und war eigentlich mit der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand sehr glimpflich davongekommen.

Und jetzt war er verschwunden!

Was für ein Zufall!

Oder war es möglicherweise gar kein Zufall?

War Kupfer von seiner eigenen Vergangenheit heimgesucht worden?

Fühlte da möglicherweise noch jemand anderer Rachegelüste?

Oder hatte Kupfer seinen Abgang nur inszeniert, um selber ungehindert und unbeobachtet seinen Passionen nachzugehen?

Linthdorf schossen gleich viel zu viele Fragen durch den Kopf. Zuerst musste er jedoch abklären, was von ihm erwartet wurde.

Der BKA-Beamte schob ein dünnes Brevier dem unschlüssig dastehenden Kommissar zu.

»Machen Sie sich erst einmal mit allen Fakten vertraut. Sie fliegen heute am Nachmittag mit den beiden Kollegen unserer Botschaft nach Kopenhagen und von da aus direkt weiter nach Thorshavn auf den Färöern. Die »Undine« liegt dort im Hafen und wird gerade von dänischen Kriminaltechnikern auf Spuren untersucht. Eine Kooperation mit uns ist seitens der Dänen ausdrücklich erwünscht.«

Linthdorf musste schlucken. Das ging ja ziemlich zügig voran.

»Wer wird vor Ort mein Ansprechpartner sein?«

»Machen Sie sich darum noch keinen Kopf. Die Dänen und die Färinger sind sehr professionell und werden gut mit uns kooperieren.«

Linthdorf nickte. Er wusste, dass die Skandinavier allesamt sehr gut ausgebildet waren und ihren Job bestens beherrschten. Zudem sprachen die meisten von Ihnen exzellent Englisch und viele von ihnen verstanden sogar Deutsch.

Er schaute auf die Uhr. Es war kurz vor 11 Uhr, höchste Zeit, seine Tasche zu packen und sich reisefertig zu machen. Der BKA-Beamte holte einen Ausweis aus seinem Jackett, ein kleines Plastikkärtchen, das auf seinen Namen ausgestellt war und ihn als Sonderermittler des Bundeskriminalamts auswies. Dazu händigte er ihm die Flugunterlagen aus, eine Infobroschüre über die Färöer-Inseln und einen kleinen Sprachführer »Dänisch-Deutsch«. Während des Fluges solle er sich damit beschäftigen.

Nägelein grinste ihm leutselig ins Gesicht. Wer weiß, was er sich von dem Einsatz seines Ermittlers versprach, aber sein Nachteil würde es schon nicht sein.

III

Deutsche Botschaft in Kopenhagen, Dänemark

Mittwoch, 25. Mai, 2011

Der Empfang in der Botschaft war routiniert und dennoch herzlich. Ein Botschaftsrat begrüßte ihn. Die beiden Botschaftsmitarbeiterinnen hatten ihn während des kurzen Fluges über die Umstände des Auffindens der Yacht in Kenntnis gesetzt. Sie hatten die Berichte der Thorshavner Polizisten gelesen und für Linthdorf übersetzt.

Am späten Nachmittag sollte Linthdorf mit einer Maschine der »Atlantic Airways« weiterfliegen nach Vágar auf den Färöern.

Ein dänischer Polizeibeamter in Zivil war ebenfalls anwesend. Er sprach in einem fast akzentfreien Englisch, erklärte kurz den Stand der Ermittlungen und verwies Linthdorf an die beiden Beamten vor Ort in Thorshavn als Ansprechpartner. Ob die verschwundenen Personen sich noch auf den Färöer-Inseln aufhielten, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Vieles spreche jedoch dafür, dass die Crew und ihre Passagiere möglicherweise an Bord eines anderen Schiffes wären. Aber das würde wohl vor Ort zu klären sein.

Linthdorf lauschte und nickte. Ein paar dienstbare Geister hatten belegte Sandwichs und dänische Pølser, knallrot gefärbte Würstchen, hereingebracht und dazu diverse Kaltgetränke ausgeschenkt. Beherzt griff er zu, denn während des kurzen Fluges war nur ein Kaffee ausgeschenkt worden.

Von dem dänischen Beamten nahm Linthdorf ebenfalls eine dünne Mappe entgegen, in der die Originalberichte der ermittelnden Beamten vor Ort inklusive der englischen Übersetzungen lagen, dazu eine große, gefaltete Landkarte der Färöer-Inseln und eine Liste mit nützlichen Telefonverbindungen. Linthdorf bedankte sich, biss noch einmal herzhaft in ein dänisches Würstchen und trank seine Orangenlimomade aus.

Dann brachten ihn die beiden Mitarbeiterinnen zurück zum Flughafen in Kastrup, knapp zehn Kilometer außerhalb der Stadt. Die Fahrt durch die belebte Innenstadt dauerte fast eine Stunde. Etwas nervös schauten die beiden Frauen auf ihre Uhren. Linthdorf müsste sich wohl etwas beeilen, um noch die Maschine zu erreichen.

Endlich war der Botschaftswagen an der Abflughalle von Kastrup angekommen. Linthdorf hastete los, suchte kurz das Gate von »Atlantic Airways« auf der riesigen Anzeigetafel und verfiel in einen leichten Dauerlaufschritt.

Außer Atem kam er schließlich am Gate 64 an. Der Einlass hatte bereits begonnen. Fieberhaft suchte er nach seinem Flugticket, zeigte es zusammen mit seinem Ausweis den beiden Damen von der Einlasskontrolle vor und rannte die Gangway hinunter zum Flugzeug. Die Turbinen des Airbus hatten bereits eine gewisse Umdrehungszahl erreicht und dröhnten mit hoher Frequenz. Hinter ihm wurde die Bordtür geschlossen. Er hatte es geschafft. Etwas außer Puste sortierte er seine langen Beine ein. Er hatte einen Fensterplatz, glücklicherweise direkt am Notausgang, wo genügend Platz für die Beine war. Die Mitarbeiter der Botschaft hatten an alles gedacht. Er musste kurz lächeln, während die Maschine gerade abhob.

Nach zwanzig Minuten sah er die unendlichen Wassermassen des Nordatlantiks unter sich. Tiefblau schimmerte das Meer und Linthdorf lächelte beim Blick hinunter. Sein Ärger war verflogen. Irgendwie freute er sich inzwischen auf den neuen Einsatz.

Entspannt nippte er an seinem Kaffee, knabberte dazu die Kekse, die nach dem Bordmenü gereicht wurden und blätterte in einem Hochglanzmagazin, in dem die Färöer-Inseln als Reiseziel beworben wurden. Die Artikel waren auf Englisch und Deutsch verfasst, dazu mit zahlreichen Fotos versehen, die einen Einblick in die Natur und die Kultur der abgelegenen Inselwelt boten.

Die Hauptstadt Thorshavn mit dem historischen Viertel Tinganes auf der die große Bucht teilenden Halbinsel, ist eine der ältesten Hauptstädte Europas, wahrscheinlich im frühen 9. Jahrhundert von Wikingern gegründet, die auf ihren Drachenbooten den Nordatlantik befuhren und die Inseln als Schutz vor Stürmen ansteuerten und gleichzeitig ihre Vorräte mit frischem Wasser, Schafsfleisch und Käse auffüllten.

Interessiert betrachtete Linthdorf die rot getünchten Häuser mit den grünen Grassodendächern und weiß abgesetzten Fensterrahmen, staunte nicht schlecht über die Hafenanlage mit den großen Fährschiffen und die vielen bunten Häuserzeilen, die in der Altstadt das Bild prägten. Dazu atemberaubende Aufnahmen der einzelnen Inseln mit sattgrünen Wiesen, schroffen Felsklippen, unzähligen Wasserfällen und stillen Buchten. Nein, das sah nicht wie das Mittelmeer aus, aber auch nicht wie der Polarkreis. Irgendwie wirkte die Inselwelt wie ein kleines verborgenes Paradies. Die Färöer waren abseits der allgemeinen Wahrnehmung, frei von Skandalen und den Brennpunkten des Zeitgeschehens.

Linthdorf atmete tief durch. Ein Blick auf seine Uhr verriet, dass die Maschine in knapp zwanzig Minuten landen sollte. Er nahm sich noch ein bisschen Zeit für einen kurzen Schlaf.

Linthdorfs neue Welt

Siehst du das Schiff da draußen

Mit seinem kleinen Boot,

wo Sturm und Wellen sausen

und schier das End‘ ihm droht?

Oh, sieh die große Not!

Es geht gewiss zugrunde,

im tiefen Meeresschlunde

harrt aller schon der Tod.

William Heinesen, färingischer Dichter, aus »Das Flussrauschen«, erschienen in »Das verzauberte Licht« (Erzählband)

I

Thorshavn, Färöer-Inseln im Nordatlantik

Donnerstag, 26. Mai, 2011

Dichter Nebel hatte alles verschluckt. Linthdorf stand am Fenster seines Pensionszimmers, das auf einer kleinen Anhöhe inmitten der färingischen Hauptstadt Thorshavn lag. Er blickte in ein dichtes, milchiges Weiß, nicht mal die Konturen der benachbarten Häuser waren zu erkennen. Als ob er in eine vollkommen neue Welt versetzt worden war, deren Geheimnisse sich ihm nicht sofort offenbaren wollten.

Gestern Abend war die Maschine der »Atlantic Airways« auf Vágar, einer Nachbarinsel, gelandet. Ein Shuttle-Bus brachte ihn nach Thorshavn, wo er am Busbahnhof, direkt neben dem Fährhafen, bereits von zwei Beamten der färingischen Polizei erwartet wurde. Die beiden Männer, beide noch recht jung, sprachen ein leidlich gutes Englisch mit einem harten Akzent.

Sie begleiteten ihn zu seiner Unterkunft, die bereits von der hiesigen Polizei für ihn vorbereitet worden war, kümmerten sich um ein Abendessen und beantworteten seine Fragen, soweit sie es vermochten. Sie waren natürlich über den seltsamen Fund in der Bucht von Tjørnuvik auf dem Laufenden, konnten aber zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen nur Allgemeines berichten. Dänische Kriminaltechniker seien wohl bereits vor Ort und untersuchten die Yacht nach Spuren.

Die einheimische Polizei hatte bereits eine Fahndung nach der Besatzung der »Undine« eingeleitet und sei damit beschäftigt, überall nach den deutschen Vermissten zu suchen. Nicht ganz so einfach, denn die Tourismussaison hatte gerade begonnen und viel Ausländer waren auf der abgelegenen Inselwelt unterwegs.

Die »Norrønna«, das große Fährschiff der färingischen Smyril-Linie, die wöchentlich die Strecke zwischen Dänemark, den Färöern und Island befuhr, hatte gerade wieder hunderte abenteuerlustiger Camper und Vogelliebhaber ausgespuckt, die sich auf den achtzehn Inseln in Windeseile verteilten. Es war schwierig, deren Wege in so kurzer Zeit nachzuvollziehen, zumal es sich bei den meisten der Reisenden um Wiederholungstäter handelte, Leute, die bereits mehrfach hier ihren Urlaub verbracht hatten und die sich immer wieder vom eigenartigen Reiz der Inseln angezogen fühlten. Für Personen, die untertauchen wollten, fast ideal. Sie brauchten sich nur unter die vielen Aussteiger und Wanderfreunde zu mischen. Keinem Einheimischen würden sie auffallen.

Linthdorf grübelte, wie er seine Ermittlungen beginnen sollte. Er kannte seinen alten Widersacher, Dr. Kupfer, als einen gewieften und klugen Gegner, der sich einem direkten Zugriff bisher stets entziehen konnte. Sein Kalkül, unentdeckt auf den Inseln zu verschwinden, würde, falls es denn wirklich seine Intention war, leicht umzusetzen sein. Doch warum sollte er bewusst verschwinden. War ihm jemand auf der Spur?

Oder war er unfreiwillig verschwunden, womöglich gekidnappt? Dagegen sprach allerdings, dass die Yacht in einem fast klinisch reinen Zustand war, als sie aufgefunden wurde. Entführer hätten wohl kaum die Räume gereinigt und alles aufgeräumt. Nein, da war etwas anderes, was ihm Kopfzerbrechen

bereitete. Wozu bewegte sich der Sachverständige für altslawische Kultur in einem vollkommen fremden Kulturkreis? Hatte er plötzlich auch die Wikinger als Objekt seiner Begierde entdeckt?

Wer waren seine beiden ominösen Begleiterinnen?

Linthdorf hatte die Namen im Zusammenhang mit dem Staatssekretär a.D. noch nie gehört. Er musste sich einen Überblick verschaffen, wer in den Tagen vor Kupfers Verschwinden in seinem Umfeld anzutreffen war.

Und welche Rolle spielte der Postexperte Dr. Breckhusen?

Hatte Kupfer neuerdings Postalia als neues Betätigungsfeld entdeckt?

Ganz oben auf seiner Liste standen auch die Mitglieder der Crew der »Undine«. Außerdem musste er prüfen, ob Kupfer auf Island sich mit jemandem getroffen hatte und wie der Kauf der »Undine« abgelaufen war. Immerhin war es ja der erste Törn, der unter Kupfers Leitung stand.

Was wollte er auf den Färöern?

Zum Proviantaufnehmen hatte er die Inseln sicherlich nicht angesteuert. Die aufgefundenen Vorräte an Bord der Yacht hätten locker zu einer Weltumseglung gereicht. Linthdorf hatte sich in seiner schwarzen Kladde Notizen gemacht. Eine ganze Reihe zu klärender Probleme war bereits zusammengekommen. Er schaute auf seine Uhr. Es war früh am Morgen um acht Uhr. Um neun wollte er sich mit den Beamten der hiesigen Polizei treffen zu einer ersten Lagebesprechung. Er verspürte Hunger und Kaffeedurst. Unten im Frühstücksraum der Pension vernahm er bereits geschäftiges Klappern und ein vielstimmiges Gemurmel. Erwartungsvoll schritt er die Treppe hinab. Vor der Tür hatte er bereits den Polizeiwagen der färingischen Kollegen entdeckt.

II

Tjørnuvik, Färöer-Inseln im Nordatlantik

Donnerstag, 26. Mai, 2011

Die beiden Beamten, Híldur und Tróndur, dieselben, die ihn gestern bereits am Flughafen in Empfang genommen hatten, kutschierten ihn auf Serpentinen quer durch die Insel Streymoy zur Bucht von Tjørnuvik. Lange Zeit folgte die Straße dem schmalen Kanal Sundini zwischen den beiden großen Inseln Streymoy und Eysturoy, passierte den kleinen Ort Haldórsvik mit seiner oktogonalen Kirche, bog kurz vor Gjógv links ab, so dass Linthdorf noch einen Blick auf die beiden höchsten Gipfel des Archipels werfen konnte, den majestätischen, mit grünen Grasmatten bedeckten Slaetteratindur und seinen etwas kleineren, felsigen Nachbarn, den Gráfelli - beide immerhin weit über achthundert Meter hoch.

Zuvor hatte Linthdorf eine Audienz beim färingischen Polizeichef, Dr. Rasmus Vestman Pállson, dessen Stellvertreter Einar Edmundsen und einer hohen Beamtin der färingischen Regierung, Dr. Eyvind Sturlasdottir. Sie begrüßten ihn förmlich und wünschten ihm alles Gute bei seinen Ermittlungen, die er zusammen mit den heimischen Behörden hoffentlich schnell und erfolgreich abschließen sollte. Linthdorf nickte verständnisvoll, bedankte sich für ihre Kooperationsbereitschaft.

Endlich erblickte er vor sich plötzlich den tiefblauen Atlantik. Aus dem Wasser ragten die beiden Felsnadeln Risin und Kellingin, die immer wieder von vielen Besuchern bestaunt wurden. Die beiden Beamten erzählten ihm die dazu gehörige Sage von den vorwitzigen isländischen Trollen, die vom Morgenlicht überrascht und in Stein verwandelt wurden.

Fast schwarz glänzte das Wasser in der kleinen Bucht von Tjørnuvik, als sie endlich auf der abschüssigen Straße abbogen. Die »Undine« war bereits abgeschleppt worden. Still und unschuldig lag die Bucht im grauen Morgenlicht vor ihnen. Linthdorf stapfte durch die kleine Siedlung, wollte mit den Leuten sprechen, die auf die »Undine« aufmerksam geworden waren. Irgendjemand musste doch bemerkt haben, wie die Mannschaft von Bord gegangen war.

Die beiden färingischen Beamten hatten eine Liste mit Zeugenaussagen dabei, die Linthdorf selbst noch einmal befragen wollte. Drei Männer und eine ältere Frau hatten sie bereits befragt, allerdings ohne etwas Neues zu erfahren. Erst beim Verlassen des Ortes war Linthdorf auf ein kleines Mädchen aufmerksam geworden, das mit seinem Puppenwagen spielte und dazu mit seiner hellen Stimme auf einen Teddybär einsprach. Er lächelte sie an, sie lächelte zurück. »Hej«, grüßte er. Sie antwortete ebenfalls mit »Hej«.

Dann zwitscherte sie in der etwas gewöhnungsbedürftigen färingischen Sprache, die mit ihrem Klang eher an alte Wikingersagen erinnerte, denn an harmlosen Mädchen-Smalltalk. Fragend sah Linthdorf zu seinen beiden Begleitern, die lächelnd für ihn ins Englische übersetzten. Ob er zu den Leuten von der Geisteryacht gehöre, fragte das Mädchen.

Linthdorf schüttelte den Kopf. Nein, aber er käme aus demselben Land wie die Besatzung. Sie zog eine Grimasse und schnatterte wieder los. Das Wort »Týskland« konnte er heraushören, den Rest mussten die beiden Färinger Polizisten ihm übersetzen. Das Mädchen hatte auch hier gespielt, als die Besatzung mit einem Boot von Bord ging. Fünf Männer und zwei Frauen waren mit einem motorisierten Schlauchboot an Land gekommen, allerdings nicht im Ort, sondern etwas weiter vorn, am Ende der Bucht, wo die Straße nach Gjógv führte. Sie war vor ein paar Tagen dort gewesen und hatte sich gewundert, denn das Schlauchboot hatten sie einfach zurückgelassen. War doch teuer, so ein Schlauchboot, das wusste sie von ihrem Vater, der selber eins besaß.

Die Leute, die mit dem Schlauchboot an Land gingen, waren Ausländer, keine Färinger, aber auch keine Dänen oder Briten, denn die Sprachen kannte sie, lernte in der Schule sowohl Dänisch als auch Englisch. Nein, die Sprache war ihr fremd, klang aber dennoch irgendwie vertraut. Sie glaubte, dass es Deutsch gewesen sein könnte, denn einige deutsche Worte kannte sie bereits. »Gut«, »Ja«, »Nein« - das seien doch wohl deutsche Wörter, oder?

Linthdorf lächelte und nickte. Ja, natürlich, das war eindeutig Deutsch. Er hockte sich nieder, um der Kleinen in die Augen zu sehen. Sie strahlte den Riesen aus ihren großen graublauen Augen an. Ob er, der Riese, ein Troll sei, wollte sie wissen. Linthdorf musste lächeln. Natürlich, in seinem Outfit fiel er hier auf. Kein Färinger trug einen schwarzen Mantel und einen breitkrempigen Hut. Die Einheimischen waren allesamt zweckmäßig und funktional gekleidet. Wetterfeste Anoraks und Blue Jeans waren das übliche Outfit der Einheimischen, dazu meist ein Basecap oder eine Wollmütze, die vor dem Nieselregen schützte und nicht gleich bei jeder Böe davonflogen. Linthdorf sah eindeutig wie ein Fremder aus.

Ob die Leute von der Yacht auch fremd gekleidet waren?

Die Kleine überlegte einen Moment, strahlte dann und schüttelte den Kopf, nein, sie sahen eher wie Einheimische aus, trugen wetterfeste Jacken und hatten allesamt blaue Basecaps auf, auf denen das Wort »Undine« gestickt stand, wohl so etwas wie eine Uniform.

Ob sie die Leute beschreiben könnte?

Wieder überlegte sie kurz. Die beiden Frauen seien sehr schön gewesen. Hatten lange Haare und waren noch recht jung. Die eine hatte auffällig rotes Haar, was wie Kupfer leuchtete, die andere war etwas unscheinbarer, hatte eher so ein mittelblondes Haar und trug eine Brille. Die Männer waren älter, einer sah aus wie ein Wikinger, hatte einen dichten, grauen Bart und war sehr kräftig, zwei waren etwas jünger, an die konnte sie sich kaum erinnern, einer sagte kein Wort, war mit einer karierten Jacke auch etwas anders angezogen, aber der fünfte Mann war ihr unheimlich. Er sah böse aus und sagte kein einziges Wort, wohingegen alle anderen unentwegt miteinander sprachen.

Wieso sah er böse aus?

Sein Gesicht, also er schaute immer nur stur vor sich hin und schien gar nicht an den Gesprächen beteiligt zu sein. Er blickte nur finster umher, war auch schon älter, wenigstens so alt wie ihr Großvater…

Linthdorf war elektrisiert. Das musste Dr. Kupfer sein! Er lebte also noch und war irgendwo mit seiner Crew auf der Inselwelt der Färöer, also würden sie ihn früher oder später auch finden.

Aufmunternd nickte er seinen beiden Kollegen zu. Sie hatten eine erste Spur.

Blauschnabels Welt

Basstölpel – die Könige der Lüfte

Der Basstölpel (Morus bassanus) ist ein gänsegroßer Meeresvogel aus der Familie der Tölpel. Innerhalb dieser Familie ist er der am weitesten im Norden brütende Tölpel und der Einzige, der auch in Europa brütet. Typisch für den Basstölpel sind große Kolonien, in der mehrere tausend Brutpaare ihr jeweiliges Junges heranziehen. Basstölpel bevorzugen für die Anlage ihrer Nester steile Felsinseln, die vor der Küste liegen. Wie die meisten Tölpel hat auch der Basstölpel sich eine Nahrungsnische erschlossen, in der er nur mit wenigen anderen Arten konkurriert. Seine bevorzugten Beutefische sind fetthaltige Fische wie Heringe und Makrelen. Basstölpel entfernen sich während ihrer Nahrungssuche am weitesten von ihren Brutkolonien. Eine vergleichbare Flugleistung während des Nahrungserwerbs weist nur noch sein direkter Verwandter, der Graufußtölpel, auf. Der Basstölpel ist ein Stoßtaucher, der im schnellen Sturzflug ins Meer eintaucht, um so nach Fischen zu jagen. Zu seinen anatomischen Merkmalen gehören dementsprechend ein stromlinienförmiger Körper, lange schmale Flügel, ein in der vorderen Hälfte fein gezähnter Schnabel sowie große Schwimmfüße.

Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel und Wolfgang Fiedler, aus »Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas«

I

Der Atlantik vor den Vogelfelsen von Mykines, Färöer-Inseln

Mai 2011

Nichts war mehr zu sehen von den grünen Hängen und den kantigen Felswänden der färingischen Inselwelt. Hier draußen gab es nur Wasser, sehr viel Wasser, und dazu den weiten Himmel, der in seiner grauen Tristesse einen seltsamen Kontrast zu den türkisfarben schimmernden Wassermassen des Nordatlantiks bildete. In der windgepeitschten Luft segelten ein paar riesige Basstölpel und stießen dabei ihre tiefen, quarrenden Laute aus. Irgendwo tief unter ihnen in der Wasserwüstenei gab es Nahrung, bestehend aus silbrig glitzernden Heringen und anderen Fischen, die nur darauf zu warten schienen, von den hungrigen Federtieren erbeutet zu werden.

Es war ein wunderbarer Tag für Blauschnabel und seine Mitstreiter. Sie liebten diese Wetterkonstellation. Wind, Wolken und nicht allzu hohe Wellenkämme auf der Wasseroberfläche, die es ihnen ermöglichten, ihre Beute bereits weit oben in der Luft zu erspähen. Entsprechend erfolgreich waren ihre Jagden. Ein erwachsener Basstölpel brauchte schon drei bis vier Kilogramm Fisch pro Tag, um satt zu werden.

Nicht weit entfernt vom Jagdrevier der Basstölpel flatterten die viel kleineren Papageitaucher herum, schwammen die meiste Zeit auf dem Wasser, um dann blitzschnell abzutauchen und mit kleinen Glasaalen und anderen winzigen Fischlein wieder aufzutauchen. Sie waren keine wirkliche Konkurrenz zu den fast vier Mal so großen Basstölpeln. Unbehelligt von ihren stets hungrigen Nachbarn konnten die kleinen Flattervögel mit dem charakteristischen Clownsgesicht ihren Tauchgängen nachgehen.

Ebenfalls in direkter Nachbarschaft zu den riesigen Tölpeln fischten die Tordalke, die etwa halb so groß waren wie die Basstölpel und oft mit den noch zahlreicher vorkommenden Trottellummen verwechselt wurden. Sie erinnerten im Aussehen eher an Pinguine, waren aber im Gegensatz zu den antarktischen Großvögeln flugtauglich. Sie waren ebenso geschickte Fischer wie ihre größeren Vettern, hielten sich ebenfalls die meiste Zeit des Jahres auf hoher See auf und kamen eigentlich nur zum Brüten an Land.

Inmitten dieser laut knarrenden und kreischenden Vogelschar war auch Blauschnabel unterwegs. Der elegante Basstölpel segelte fast schwerelos weit über der Wolke aus Lummen und Papageitauchern. Eigentlich hatte er heute schon genug Fische gejagt, aber ein echtes Sättigungsgefühl gab es nicht. Solange er die Möglichkeit hatte, einen Fisch zu erbeuten, nutzte er sie auch. Es kamen auch wieder schlechtere Zeiten, in denen es unmöglich war, zu fischen. Der nächste Sturm würde dem friedlichen Fischen schon ein Ende bereiten. Blauschnabel wusste das.

Außerdem gab es noch zahlreiche Unwägbarkeiten, die der Jagd auf die silbrig zappelnden Fische Einhalt gebieten konnten. Eine dieser Unwägbarkeiten schien sich gerade anzukündigen. Noch ziemlich weit entfernt am Horizont erblickte der große Vogel einen Gegenstand auf dem Wasser, der für ihn besorgniserregend war. Es war ein Boot, ein Segler, der mit zwei Masten ausgerüstet war und dessen Segel vom Wind gebläht wurden. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit glitt das von den eigentlich fürs Leben auf dem Wasser äußerst ungeeigneten Zweibeinern geschaffene Wunderwerk übers Wasser. Blauschnabel wusste, dass man sich als Fischjäger von solch einem Gefährt fernhalten sollte.

Die Wesen auf dem Wasserfahrzeug waren ihm und den seinigen Mitstreitern nicht wohlgesonnen, ja, empfanden die Vogelwelt eher als störende Konkurrenz. Sie wollten stets alles für sich haben. Die Fische im riesigen Ozean wurden von ihnen als ihr Eigentum angesehen. Dabei war die Wasserwelt groß genug, bot allen Lebewesen reichlich Platz und ließ alle, die hier lebten, nicht verhungern. Die Zweibeiner schienen das jedoch nicht zur Kenntnis zu nehmen. Mit ihren schwimmenden Inseln durchpflügten sie die Wasserwelten und holten mit komplizierten Fangnetzen viel zu viele Fische heraus.

Blauschnabel hatte bereits mehrfach aus sicherer Entfernung beobachtet, wie so eine schwimmende Insel innerhalb kürzester Zeit so viel Fisch aus den Tiefen des Meeres geholt hatte, wie er und seine Vettern in ihrem ganzen Leben nicht fangen würden.

Das Boot, das sich gerade näherte, sah jedoch nicht wie eines der üblichen Fängerboote aus, die den nasskalten Ozean sonst unsicher machten. Es war schmaler und schneller als die anderen Boote.

Neugierig geworden überflog Blauschnabel in sicherer Höhe das Boot. Er konnte beobachten, wie sich mehrere Zweibeiner geschäftig hin und her bewegten. Sie schienen sich zu streiten. Ihre seltsam disharmonischen Laute drangen durch die klare Luft bis zu ihm hinauf. Aber Blauschnabel verstand die Sprache der Zweibeiner nicht. Für ihn klangen die Laute vollkommen unrhythmisch und somit ohne jeglichen Inhalt. Wie konnten sich diese Wesen nur untereinander verständigen?

Misstrauisch beäugte er die Zweibeiner, die sich lautstark anschrien. Ob es um einen Brutplatz für ihre Weibchen ging? Noch nie hatte er diese seltsamen Wesen brüten sehen, aber erstaunlicherweise gab es immer mehr von ihnen.

Blauschnabel wollte bereits abdrehen, um sich wichtigeren Dingen zu widmen, als er etwas Beunruhigendes sah. Einer der Zweibeiner schien in Rage geraten zu sein, wer weiß, vielleicht war sein Brutplatz ihm abspenstig gemacht worden, jedenfalls wurde er handgreiflich und schubste mit einem länglichen Etwas ein anderes zweibeiniges Wesen von der schwimmenden Insel ins Meer. Blauschnabel war neugierig. Bisher hatte er noch nie gesehen, dass so ein Zweibeiner überhaupt schwimmen konnte. Was würde passieren?

Ob er tauchen konnte?

Seltsam war das Verhalten der Zweibeiner schon. Der Übrige, auf der Insel noch verbliebene Zweibeiner, beganne wild zu gestikulieren und schienen von der Situation vollkommen verstört zu sein. Blauschnabel überflog in geringer Höhe die Stelle, an der er den im Wasser schwimmenden Zweibeiner vermutete. Er erblickte ihn auch, war aber erstaunt, wie unelegant dieser sich im Wasser verhielt. Wild zappelnd und um sich schlagend schrie der Schwimmer seine unverständlichen Laute in die Luft.

Hatte er etwa schon einen Fisch gefangen?

Blauschnabel konnte jedenfalls nichts silbrig Blitzendes entdecken. Nein, der Zweibeiner schien nicht zu jagen. Das stand schon einmal fest. Nur, was wollte er dann noch im Wasser?

Warum holten die übrigen ihn nicht wieder zurück auf ihre schwimmende Insel?

Blauschnabel bemerkte, dass auch die übrigen Vögel auf den seltsamen Schwimmer aufmerksam geworden waren. Zwei vorwitzige Lummen waren ebenfalls im Tiefflug über den unliebsamen Konkurrenten geflogen, um zu schauen, was er im Wasser machte.

Die übrigen Vögel hatten begonnen, sich über den Zweibeiner auszutauschen. Lautstark wurde die Anwesenheit eines schwimmenden Wesens kommentiert, was nicht hierhergehörte. Ob man vielleicht den Eindringling gemeinsam verscheuchen sollte oder ihn besser einfach nur ignorierte, zumal er keinerlei Anstalten machte, nach Fischen zu jagen.

Blauschnabel ließ ein tiefes Quarren ertönen. Nein, der Eindringling war harmlos. Am besten war, man ließ ihn dort einfach schwimmen. Vielleicht kümmerten sich ja seine Artgenossen noch um ihn.

Sichtlich erleichtert wandten sich die übrigen Basstölpel wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung zu und spähten bereits nach brauchbareren Meeresbewohnern, die es lohnten, danach zu jagen.

II

Der Atlantik vor den Vogelfelsen von Mykines, Färöer-Inseln

Mai 2011

Nein, die schwimmende Insel der Zweibeiner war weitergedriftet, hatte sich nicht mehr um das im Wasser treibende Wesen gekümmert, das bei dem Streit von der Insel gefallen war. Seltsam, dass die Zweibeiner so wenig Empathie füreinander hatten…

Da war zwischen den Mitgliedern der Brutkolonie mehr Solidarität. Ging es einem der Ihrigen nicht gut, wurde Rücksicht auf ihn genommen. Natürlich, es wurde auch gestritten und es gab Futterneid, aber dennoch waren die Vögel an den Felsenklippen miteinander verbunden, wussten um die Vorteile des Lebens in der Gruppe und gingen im Großen und Ganzen rücksichtsvoll miteinander um. Nur als Schicksalsgemeinschaft hatten sie eine Chance in dem rauen Klima zu überleben. Und nur gemeinsam konnten sie sich gegen aggressive Räuber wie etwa die Raubmöwen und Sturmvögel zur Wehr setzen. Tief in ihrem Innersten waren sie überzeugt, dass ein Leben als einsamer Vogel nicht wirklich erfolgreich sein konnte.

Aber was die Zweibeiner da gerade machten, war schon irgendwie besorgniserregend. Sie waren doch auch keine Einzelgänger, das wusste Blauschnabel genau. Bei seinen Erkundungsflügen hatte er die Inselwelt der Färöer genauestens inspiziert und überall die Kolonien der Zweibeiner beobachtet. Sie lebten in großen, eckigen Nestern, bewegten sich in kleineren, rollenden Nestern flink übers Land und hatten dazu noch ihre schwimmenden Inselchen, auf denen sie das Wasser durchquerten. Schwimmen, also so wie es Tölpel, Lummen und Alke konnten, schienen sie nicht zu können.

Noch nie hatte er Zweibeiner munter auf dem Wasser herum paddeln sehen. Dabei schienen sie es genau wie die gefiederten Mitstreiter Blauschnabels auf die silbrigen Bewohner der Wasserwelt abgesehen zu haben. Mit ihren schwimmenden Inseln strebten sie zielgerichtet Stellen an, an denen es nur so wimmelte von den silbrigen Meeresbewohnern. Sie schienen ihnen ebenfalls sehr zu schmecken. Jedenfalls waren sie immer ganz aufgeregt, wenn sie mit ihren komplizierten Fangvorrichtungen tausende der Glitzerfische herausholten. Obwohl sie selbst gar nicht so riesig waren, konnten sie sogar die majestätischen Wale, gefräßigen Haie, die superschnellen Thunfische und andere für Blauschnabel nicht jagdbare Meeresbewohner, wie die unglaublich schweren und für Blauschnabels Artgenossen unerreichbaren Robben jagen. Das war schon irgendwie respektabel…

Dass sie aber einfach so einen der Ihrigen im Wasser zurückließen, war schon eigenartig. Blauschnabel äugte misstrauisch auf den einsam in den Wellen herumtreibenden Zweibeiner. Langsam schien er die Lust am Paddeln zu verlieren, seine Bewegungen wurden langsamer und er tauchte immer öfter unter.

Ob er nach etwas Fressbarem Ausschau hielt?

Hatte er Hunger?

Neugierig näherte sich Blauschnabel dem Wesen. Aus geringer Distanz beobachtete er den einsamen Paddler. Nein, er machte keinen zufriedenen Eindruck auf ihn, seine Kräfte waren nur begrenzt, das erkannte Blauschnabel sofort. Mit einem tiefen Quarren forderte er das unglückliche Wesen auf, sich zu äußern. Was wollte der Zweibeiner im Wasser?

Auf alle Fälle hatte er kein Interesse an den vielen Fischen, die weiter unten ihm entlang flitzten. Sie schienen ihm sogar ziemlich egal zu sein.