Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: XOXO-Verlag

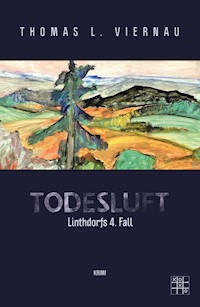

- Kategorie: Krimi

- Serie: Linthdorfs Fälle

- Sprache: Deutsch

Die klare, reine Luft Thüringens lockt schon seit vielen Jahren Leute ins Land. Einigen wird sie jedoch zum Verhängnis. Denn Luft kann tödlich sein … Eine Kur verschlägt den Brandenburger Kommissar Linthdorf in ein Städtchen im Thüringer Wald. Es beginnt auch ganz angenehm, bis Linthdorf einen Journalisten trifft, der ihm berichtet, dass im beschaulichen Thüringen nicht alles so ruhig läuft, wie es scheint. Eine Einbruchserie in den Residenzschlössern der Thüringer Fürsten bereitet ihm Unbehagen, zumal die hiesige Polizei diese als Lappalien ansieht. Außerdem gibt es die zwei verunglückten Touristen am Hermannsberg, einem einsamen Gipfel des Thüringer Walds. Linthdorf wird als Hobbydetektiv tätig. Es gibt verwirrende Spuren zurück in die Vergangenheit. Das seltsame Leben des geheimnisvollen Dunkelgrafenpaars bringt eine vollkommen neue Perspektive mit. Sie sind der Schlüssel für die unerklärlichen Todesfälle. Linthdorf kommt in Bedrängnis. Ein Ufo soll auf einem Berg mit einem keltischen Ringheiligtum landen, wertvolle Skulpturen, die lange als verschollen galten, tauchen wieder auf und dunkle Grotten mit labyrinthischen Gängen bringen ihn an seine Grenzen. Dort stößt er zudem auf eine schöne Frau, die ihn fasziniert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas L. Viernau

Todesluft

Linthdorfs 4. Fall

Kriminalroman

XOXO Verlag

Impressum

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Print-ISBN: 978-3-96752-014-9

E-Book-ISBN: 978-3-96752-514-4

© 2020 XOXO Verlag

Umschlaggestaltung: Grit Richter

Coverbild: Thomas L. Viernau

Buchsatz:

Alfons Th. Seeboth

Hergestellt in Bremen, Germany (EU)

XOXO Verlag ein IMPRINT

der EISERMANN MEDIA GMBH

Gröpelinger Heerstr. 149

28237 Bremen

Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.

Personenregister

Ermittler:

KHK Theo Linthdorf, Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam,

zur Zeit außer Dienst, Kuraufenthalt in Thüringen

KHK Thiele, Ermittler bei der Kripo von Suhl

KOK Heilmann, Ermittler bei der Kripo von Suhl

Weitere ermittelnde Personen - Hobbydetektive:

Tom Hainkel, Journalist aus Schmalkalden

Angela Zeimitzsch, Mitarbeiterin der Thüringer Schlösserstiftung in Rudolstadt

Mitarbeiter der Thüringer Schlösserstiftung:

Dr. Winfried Rahmstein, Leiter der Stiftung bis November 2006

Dr. Knobbrich, Leiter der Stiftung seit November 2006

Dr. Konrad Hildebrandt, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Bruno Rübsam, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Eberhard Wulff, freiberuflicher Mitarbeiter

Dr. Milena Dragovic, freiberufliche Mitarbeiterin

Ursula Baumert, freiberufliche Mitarbeiterin

Weitere wichtige Personen:

Uwe-Hagen Dornberger, Künstler vom Tannenhof

Monsieur Blaireau und Madame Renard, zwei belgische Touristen

Die Rabenauer Schulkameraden

Zwei Ufologen vom Dolmar, die keine sind

Dr. Olaf Beutelspieß, Museumsmitarbeiter auf der Wilhelmsburg in Schmalkalden

Alfred Motschbach, Archivleiter auf Schloss Friedenstein in Gotha

Dr. Waldemar Bommerwalder, Museumsleiter auf Schloss Elisabethenburg in Meiningen

Gerti Schellenberger, Museumsleiterin auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen

Joachim Schaffenberger, Museumsleiter des Kyffhäuser-Museums

Iris Siegelblatt, Museumsmitarbeiterin auf Schloss Schwarzburg

Historische Persönlichkeiten:

Der Dunkelgraf

Die Dunkelgräfin

Alois Kühner, Pfarrer in Eishausen

Michel Palzfinger, ein dubioser Mensch, auf der Flucht

Weitere historische Persönlichkeiten:

Diverse Herzöge und Fürsten der Thüringer Länder

Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.

Im Herzen Deutschlands liegt ein ausgedehntes Ländergebiet, das gesegnete Fluren, blühende Städte, mäandrische Flüsse, ein hohes, höchst romantisches Waldgebirge umfasst und große, geschichtliche Erinnerungen bewahrt. Vor alten Zeiten war dieses Ländergebiet ein Königreich und hieß Thüringen. Sein Königtum versank in den Fluten des Zeitenstroms, das Land ward geteilt und zerrissen, es wurde vieler Herren Länder daraus, aber der alte Name blieb und lebt unaustilgbar fort.

Ludwig Bechstein

Thüringen ist und bleibt … mir der liebste Strich in Deutschland. Es ist so etwas Heimisches, Befreundetes in dem Boden; wie ein alter herzlicher Jugendfreund heißt er den Wandrer willkommen. Wenn man durch die freudenleere Leipziger Fläche sich müde und matt hindurchgearbeitet hat, dann empfängt den Pilger das freundliche Land mit seinen tausendfach wechselnden Reizen. Die Natur entfaltet sich mit jedem Schritt immer reicher, kühner, üppiger. Ich sagte Dir schon, die Bäume bekämen ein ganz andres Grün, so wie man Thüringens Boden betritt. Herrliche Berge krönen das Land mit unverwüstlichen Wäldern; romantische Gründe laden zu fröhlichem Lebensgenuss; kühne gigantische Felsen predigen mit ewiger Begeisterung die Allmacht der Natur und enthüllen auf kolossalen Blättern die urälteste Geschichte der Erde und das tiefe Wunder ihrer ewigen Metamorphose.

Über dem ganzen Lande schwebt der Geist der Vorzeit noch mit hörbarem Flügelschlag und mit prophetischen Stimmen; das Werk der Gewaltigen ist nicht dahin, in himmelanstrebende Bäume und Felsen ist es aufgegangen, aus den schauervollen Ruinen redet noch Heldenkraft und Ritterliebe in vernehmlichen Tönen. Manche Quadratmeile Thüringer Boden ist mehr wert, ist denkwürdiger, als die ganze Mark Brandenburg samt Pommerland.

Friedrich Gottlob Wetzel

Prolog

Rudolstadt

Montag, 27. November 2006

Das Wochenende war viel zu schnell vergangen. Der Mann, der sich gerade vor dem Spiegel kämmte, hatte einen flüchtigen Blick über den Spiegel nach hinten geworfen. Da lag sie, schön wie von Gott geschaffen. Weiße Haut, samtig weich, die blonden Haare wie eine Aureole um den Kopf, die Augen, die sonst immer etwas skeptisch blickten, waren noch geschlossen.

Seufzend riss er sich von dem friedlichen Bild los. Er hatte nicht mehr viel Zeit. Noch zwei Stunden bis zum Wochenbeginn. Um neun Uhr wurde er bereits zu einem ersten Termin erwartet. Oben auf dem Schloss. So nannte er kurz seine Arbeitsstätte.

Einfach das Schloss.

Es war ja auch wirklich ein Schloss, und was für eins. Eines der größten in Thüringen. Wenn man noch dazu wusste, dass die Erbauer dieses Monstrums gerade mal über ein Ländchen verfügten, nicht größer als ein Drittel Luxemburgs, dann kam man schon ins Grübeln.

Heutzutage, da war er sich ganz sicher, wäre so ein gewaltiger Profanbau unmöglich. Die Prioritäten hatten sich gewandelt. Es gab neue Renommierstücke, um zu punkten. Superschnelle Autobahnen, Flughäfen, gewagte Brückenkonstruktionen, naja, alles eben immer dem Funktionalen unterworfen.

Ein Blick nach draußen genügte, um die Stimmung zu dämpfen. Strömender Novemberregen hatte seit zwei Wochen die gesamte Natur mit seinen Wassermassen gepiesackt. Die Saale war zu einem schmutzig braunen Strom angeschwollen. Nichts erinnerte bei ihrem Anblick mehr an den klaren, friedlichen Fluss des letzten Sommers. Überall waren riesige Pfützen entstanden. Das Erdreich war wasserdurchtränkt, gesättigt von den Regenmassen, konnte kein Wasser mehr aufnehmen. Auch die Straßen waren zu glitschigen Schleuderbahnen geworden. Die Nachttemperaturen lagen manchmal schon unter Null.

Der Weg hinauf zum Schloss, eigentlich eine nette Fitnessübung, mutierte zu einem Schlammparcours. Sollte er wirklich?

Sein Haus lag direkt am Fuß des Schlossbergs. Normalerweise lief er den kleinen Weg mit den eingebauten Treppen täglich hinauf. Es waren nur fünf Minuten. Er sah auf seine frischgeputzten Schuhe und entschied sich, doch den Wagen zu nehmen. Das dauerte auch nicht länger, obwohl die Straße hinauf in ein paar großen Kurven weit ausholen musste.

Der Wagen parkte glücklicherweise direkt vorm Haus. Schnell war er im Wagen, steckte den Zündschlüssel ins Schloss und betätigte den Hebel für die Scheibenwischeranlage. Das Wasser lief in kleinen Sturzbächen vom Dach.

Der Montagmorgen hatte erst begonnen, war noch im trüben Dämmerlicht des Novembertags gefangen. Die Straßenlaternen verbreiteten ihr diffuses Licht, dass sich auf dem dunkel schimmernden Asphalt brach und helle Flecken erzeugte. Kaum eine Menschenseele war unterwegs. Die Stadt schlief noch.

Er mochte diese frühe Zeit, die blaue Stunde des Übergangs. Sie hatte etwas Magisches. Keine Nacht mehr, aber noch nicht Tag. Die Gedanken über die blaue Stunde sollten seine letzten normalen Gedanken sein. Gerade als er seinen Wagen auf dem weitläufigen Schlosshof parkte, löste sich ein dunkler Schatten von der lichtabgewandten Seite des Flügels.

Nur wenige Sekunden brauchte der Schatten, bis er dem Mann, der umständlich seinen Mantel und Regenschirm aus dem Wagen holte, präzise eine Injektionsspritze in den Hals rammte. Die Spritze war mit nichts gefüllt.

Es war Luft, was er dem Mann mit großer Kraft in die Halsschlagader injizierte. Die Kanüle war dünn, unter 0,6 Millimeter, das spürte man kaum. Ein winziger Schmerz nur. So schnell er die Injektion gesetzt hatte, so schnell zog er die Nadel auch wieder heraus. Es gab nicht mal einen Blutstropfen, der an der winzig kleinen Eintrittswunde austreten konnte. Der Kanal war einfach zu klein.

Der soeben noch vital wirkende Mann wandte sich um. Der Schatten verschwand wieder im diffusen Licht der Laternen, wurde eins mit der Fassade.

Am Fenster des beleuchteten Nordflügels waren für einen kurzen Moment die Silhouetten zweier Männer zu sehen, die den Vorfall beobachteten.

Etwas war geschehen.

Er spürte es.

Sein Herz, sein Herz …, es begann unruhig zu schlagen. Irgendetwas bewegte sich in seinem Inneren auf das unruhig schlagende Herz zu. Als ob es ahnte, dass es damit nicht fertig werden würde. Es waren fünfzehn Milliliter Luft, komprimiert in kleinen Bläschen, die sich ihren Weg durch die Blutbahnen suchten.

Nach wenigen Sekunden brach der Mann einfach zusammen. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen. Es sah aus wie ein natürlicher Schwächeanfall. Noch eine ganze Stunde würde vergehen, bis der Mann gefunden wurde.

Zu spät für Wiederbelebungsmaßnahmen. Seine Körpertemperatur war bei dem kühlen Novemberwetter bereits zu weit abgesunken. Das Blut kam zum Stillstand, keine Pumpe war mehr da, dass es in die entlegensten Winkel seines Körpers schickte. Der Mann war tot.

Ankunft

Määi schätze onse Geest sähr hooch, doch Hüts unn Broate höcher nooch. Bääi so enn gute Sonntichsässe tutt me de trurich Ziet vergässe.

Spruch auf einem Liebensteiner Notgeldschein von 1921

Bad Liebenstein

Mittwoch, 2. Mai 2007

Die Reise war, abgesehen von der kleinen Verspätung und dem zweimaligen Umsteigen, angenehm. Linthdorf war schon lange keine Bahn mehr gefahren. Als passionierter Autofahrer waren für ihn die Straßen die wichtigsten Verkehrsadern. Doch jetzt musste er mit dem Zug fahren, besser gesagt mit drei verschiedenen Zügen. Damit verbunden ein dauerndes Treppauf-Treppab in den Bahnhöfen, die ihn gar nicht mehr an Bahnhöfe, sondern eher an Einkaufszentren mit Gleisen erinnerten.

Seinen geliebten SuV musste er in Berlin lassen. Striktes Fahrverbot seitens der Ärzteschaft. Er solle sich erst einmal regenerieren und dann sähe man weiter …

Apathisch nahm er dieses Statement der Götter in Weiß entgegen. Es nutzte sowieso nichts dagegen zu rebellieren. Streng, aber höflich wurde ihm stets bedeutet, dass er gerade dem Tod von der Schippe gesprungen sei und mit der Aussicht, in Bälde wieder ein vollkommen genesener Mensch zu sein, er sich doch gefälligst an die Vorgaben der Mediziner zu halten habe.

Linthdorf seufzte. Natürlich, sie hatten ja recht. Mit einem Hinterwandinfarkt war nicht zu spaßen.

Vier Wochen lag er im Krankenhaus, vier lange Wochen, gefesselt ans Bett, angeschlossen an diverse Schläuche und Maschinen, die seinen Herzschlag, den Blutkreislauf und die Atmung kontrollierten. Anfangs kam er sich wie in einem surrealistischen Film von Bunuel vor. Alles wiederholte sich und die gerade durchlebten Situationen wurden immer realitätsfremder. Doch irgendwann nach ein paar Tagen hatte er sich mit der traurigen Tatsache abgefunden, dass er selbst es war, der jetzt im Krankenbett lag und dem Klang der Maschinen lauschte. Schmerzhafte Erinnerungen an die Wochen vor Weihnachten wurden wieder wach.

Louise …, seine arme Louise. Nun war sie tot, lag unter der Erde in einem Sarg aus Eschenholz. Jeder Gedanke an sie bereitete ihm Schmerzen, sein Herz war gebrochen.

Der Infarkt war nach den Turbulenzen des Jahreswechsels fast eine logische Folge. Louises Tod, der Skandal, der fast die halbe Landesregierung zum Rücktritt zwang, die grausamen Morde an den Arkadiern, Krespels Selbstmord und die Verstrickungen seiner eigenen Behörde in die Affaire – alles zusammengenommen etwas zu viel für ein einzelnes Herz.

Linhdorfs Herz, bereits angeschlagen durch die beiden großen Ermittlungen im alten Jahr, schlug immer heftiger, pochte schmerzhafter, umso mehr die Vorfälle ihn persönlich trafen.

Er wollte es sich nicht eingestehen, aber es schien so, als ob die Ermittlungen ihn jedes Mal mehr überwältigten, gleich den großen Wellen am Strand. Sie brachen über ihm, schütteten Unmengen von Wasser aus, so dass man kaum Zeit zum Atmen bekam und nach wenigen Sekunden entlud sich der nächste Brecher.

Die Nixenmorde, allesamt im Winter des vergangenen Jahres begangen, hatten ihn schon stark in Mitleidenschaft gezogen, im Herbst die Vorgänge um das Gut Lankenhorst, die mit der unseligen Verfolgungsjagd in den leerstehenden Gebäuden der Geistersiedlung Bogensee endeten und die ihm die gerade beginnende Hoffnung auf ein persönliches Glück, eben seine Louise, auf brutale Weise nahmen, waren eigentlich schon genug.

Doch was sich dann zum Jahreswechsel ereignete, raubte ihm den Rest der noch verbliebenen Energie.

Linthdorf war leergebrannt, völlig am Boden. Nur mit äußerster Anstrengung konnte er die Ermittlungen zu Ende führen. Dann kam der Crash. Erst im Krankenhaus spürte er, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Plötzlich war er ein alter Mann geworden, schwach, schlapp, antriebslos.

Er vegetierte die ersten Wochen vor sich hin, stierte an die Decke seines Krankenzimmers, registrierte kaum, wenn jemand kam und fühlte sich vollkommen überflüssig.

Nach und nach kamen die Lebensgeister wieder zurück. Die Ärzteschaft hatte den Infarkt als Folge einer totalen physischen und psychischen Erschöpfung diagnostiziert. Was er denn vom Beruf sei?

Ach, Kriminalist, dann wäre das ja kein Wunder …

Auf alle Fälle würde eine Kur das Richtige sein, um ihn wieder arbeitsfähig … und überhaupt, es wäre fraglich, ob er nach diesem schweren Infarkt noch in dem Beruf arbeiten könne.

Linthdorf musste schlucken, als er die Prognose gesagt bekam. Was sollte er sonst machen? Invalidenrentner? Mit 47 Jahren? Jeden Tag Enten füttern gehen? Sich mit anderen Rentnern und Versehrten auf Parkbänken treffen?

Etwas ratlos war er schon. Dann kam eine freundliche Dame mit mütterlichen Zügen zu ihm, strahlte ihn an und eröffnete ihm, dass er zu einer sechswöchigen Kur ins thüringische Bad Liebenstein fahren solle. Das wäre wohl so etwas wie ein Sechser im Lotto. Also, die Luft in Thüringen, die sei ja noch so was von rein und sauerstoffhaltig, das spüre man sogar auf der Zunge. Die Lungen würden da ganz anders arbeiten, und das Herz, ja, das wäre dankbar für jeden Atemzug mit dem die gute Thüringer Luft in den Körper ströme.

Kur wäre ja nicht gleich Kur, also da gäbe es gewaltige Unterschiede. Aber Bad Liebenstein in Thüringen, also das wäre doch schon etwas Besseres.

Ob er denn schon einmal davon gehört habe?

Nein, ach wie schade. Naja, sie habe auf alle Fälle ein paar bunte Prospekte mitgebracht, da könne er sich schon einmal vertraut machen. Also, das wäre mehr ein Urlaub denn eine Kur!

Mein Gott, was für ein Glück, denn Bad Liebenstein liege im grünen Herzen Deutschlands, im wunderschönen Thüringen …

Linthdorf verband mit dem Bundesland Thüringen nicht viel. Er wusste, dass es existierte, mehr auch nicht. Selten hatte er mit Kollegen aus Thüringen zu tun, so gut wie nie war er dort unterwegs. Einmal, erinnerte er sich, war er zu einer Fachtagung in Erfurt, der thüringischen Hauptstadt. Aber von der Stadt hatte er damals nicht viel mitbekommen. Außerdem war das schon viele Jahre her.

Noch im Krankenhaus blätterte er lustlos in den bunten Faltblättchen und Prospekten, die ihm von der mütterlichen Dame überlassen worden waren.

Fachwerkhäuser vor sattgrünen Bergen, darüber ein makellos blauer Himmel, Täler mit tiefblauen Flüssen, Eichhörnchen und Spechte, Hirsche und Rehe und riesige Barockschlösser, alte Burgen und Ruinen. Verwirrend viele Städtenamen, die ihm allesamt irgendwie bekannt vorkamen, mit denen er jedoch keine Bilder assoziieren konnte.

Weimar, Gotha, Jena, Arnstadt, Rudolstadt, Gera, Meiningen, Mühlhausen, Saalfeld, Altenburg, Nordhausen, Greiz, Schleiz, Suhl … Mein Gott, wer sollte sich da denn zurechtfinden!

Ein Prospekt warb mit der besonderen Thüringer Luft. Es war der Thüringer Heilbäderverband, der die Wirkung der Bergluft auf den Körper erforscht hatte:

»Luft, das unsichtbare Lebenselixier … Das milde Mittelgebirgsklima Thüringens zeichnet sich durch deutlich abgeschwächte Höhenreiz- und Strahlungsfaktoren aus. Das Waldklima ist therapeutisch von großer Bedeutung, da es besondere Schonfaktoren besitzt …« Linthdorf musste gähnen und legte den informativen Prospekt zur Seite.

Und wo lag nun Bad Liebenstein? Er zog eine Landkarte zu Rate. Bad Liebenstein war nicht groß, ein klassisches Kurstädtchen im westlichen Thüringer Wald, unweit der Städte Eisenach und Schmalkalden.

Er würde dort in einem der berühmten Sanatorien, die auf Herzleiden spezialisiert seien, einen Platz bekommen. Aber erst müsse er wieder auf die Beine kommen. Linthdorf verbrachte den Januar und den Februar im Krankenhaus. Mühsam erholte er sich von den Folgen des Infarkts. Mühsam waren die ersten Schritte, mühsam war sein Aufbruch ins neue Leben.

Physisch war er inzwischen wieder recht gut wiederhergestellt, sein Seelenleben jedoch … Aber das ging niemanden etwas an, damit musste er allein klarkommen. Wem auch sollte er von seinen Ängsten und Nöten berichten? Bisher war es ja immer so, dass alle anderen mit ihren Problemen zu ihm kamen.

Nun war er also angekommen. Es war genau wie in dem bunten Hochglanzprospekt. Bad Liebenstein empfing ihn mit bunten Fachwerkhäusern, saftig grünen Bäumen, Vogelgezwitscher und über allem ein makellos blauer Himmel.

Linthdorf atmete tief durch. Tatsächlich, die Luft war anders hier! Schärfer, klarer, kälter. Und auf der Zunge hatte er diesen seltsam waldartigen Geschmack, angesiedelt zwischen Fichtennadelschaumbad und feuchtem Moos.

Am Bahnhof wartete bereits ein Shuttleservice auf ihn. Ein freundlicher Mann nahm ihm seinen Koffer ab, bugsierte ihn in den Kleinbus und kutschierte ihn dann zum Sanatorium.

Linthdorf staunte nicht schlecht, das Städtchen bestand zum größten Teil aus Sanatorien, allesamt ziemlich groß und einige davon sogar schon altehrwürdig. Hier wurde schon lange gekurt.

Sein Zimmer war groß. Sogar ein Balkon gehörte dazu. Wenn er auf dem Balkon stand, konnte er auf dem gegenüber liegenden, dicht bewaldeten Bergrücken eine kastenförmige Burgruine erkennen. Das war der Liebenstein, Namensgeber für die kleine Stadt, die sich unterhalb des Berges angesiedelt hatte.

Das Aufnahmegespräch war kurz und bündig. Einen Plan hatte er auch schon bekommen, der Kurbetrieb war straff organisiert. Es gab zahlreiche Anwendungen, von Wassergymnastik angefangen über Wanderungen in die Umgebung bis hin zu gemeinsamen Abendveranstaltungen. Linthdorf kam ins Schwitzen. Eine Kur war eben kein Urlaub.

Er unterhielt sich mit ein paar anderen Kurpatienten auf dem Gang. An den wenigen freien Nachmittagen konnte man in eines der zahlreichen Cafés des Städtchens. Thüringer Kuchen sei ja wohlbekannt, und andere kulinarische Spezialitäten wären auch zu empfehlen.

Es gab sogar eine hauseigene Bibliothek. Linthdorf hatte bereits einen Stapel Bücher ausgeliehen. Nachts lag er oft schlaflos in seinem Bett, die Bilder des vergangenen Jahres holten ihn dann immer wieder zurück in einen seltsamen Dämmerzustand. Er lag mit geschlossenen Augen da, spürte die Müdigkeit, konnte aber nicht in den erholsamen Tiefschlaf fallen.

Die Bilder hielten ihn wach. Die toten Frauen in den eisigen Flüssen, die Kadaver der Kraniche, der abgetrennte Kopf des jungen Quappendorf, Stahlmanns sinnloses Opfer am Finowkanal, die arg zugerichtete Griseldis Blofeld, die wimmernd am Boden lag, der tote Felgentreu im Räucherofen und der aus den Apfelmieten herausragende Arm des toten Ziegenhals, Louise leblos im Keller in Bogensee, Louise an den Schläuchen in der Charité, der tote Brackwald im Hellsee, der unglückliche alte Quappendorf, der von der »Weißen Frau« heimgesucht wurde. Zu viel Leid, zu viel Tod.

Vielleicht war er ja wirklich nicht mehr für den Beruf geeignet. Mit Voßwinkel hatte er sich darüber unterhalten. Doch Voßwinkel schien davon nichts wissen zu wollen. Er war der Meinung, dass es einfach eine unglückliche Häufung von privatem und beruflichem Stress war, die zu seiner Auszeit geführt habe.

Jetzt war Linthdorf erst einmal weit weg von den Schauplätzen des letzten Jahres. Vor sich das Städtchen Liebenstein im besten Maiengrün, am Himmel ein paar Federwölkchen, Vogellärm und vor sich ein Getränk namens Vita-Cola. Durch Zufall hatte er die tiefschwarze Limonade entdeckt. Ein Großplakat am Bahnhof warb für das Getränk. Es sei der Geschmack Thüringens. Linthdorf kaufte sich am kleinen Kiosk am Bahnhof also eine Vita-Cola.

Wow! Kein Vergleich zu den anderen Colas. Sie schmeckte herber, zitroniger, nicht so klebrig süß. Koffein satt! So konnte man es aushalten im Kurbetrieb. Vorsichtig nippte Linthdorf an dem Glas. Dann atmete er wieder tief durch. Die klare, kühle Thüringer Luft umfing ihn.

Das verzauberte Schloss

An der Straße, welche von Coburg nach Hildburghausen führt, liegt, eine gute Stunde vor letztgenannter Stadt, das Dorf Eishausen. Links ab von der Chaussee, am fernsten Ende des ziemlich ansehnlichen Dorfes, bemerkt der Reisende ein stattliches, alle anderen Häuser des Ortes überragendes Gebäude. Und wer einmal in der Zeit von 1810 bis 1845 des Weges gekommen ist und im Dorfe sich näher erkundigt hat, der erinnert sich wohl, dass ihm die Bauern gesagt haben, jenes Haus sei das Schloss; darin wohne der » gnädige Herr« der sei sehr reich und sehr wohltätig; aber wer er selbst sei, das wisse kein Mensch, selbst der Herzog nicht.

Man wird vielleicht meinen, der Graf sei Sonderling oder Misanthrop gewesen; aber dem letzteren widersprechen diejenigen, mit denen er in nähere Berührung getreten ist, aufs Bestimmteste, und das erstere lässt sich kaum beweisen. Er soll sich nie trübsinnig oder lebensüberdrüssig gezeigt haben. Bei einer ganz objektiven Auffassungsweise zeigte er doch auch die Seite eines Gefühlsmenschen, und bei seiner heftigen Gemütsart blickte doch immer ein natürliches Wohlwollen durch. Ein köstlicher Humor war ihm eigen.

Der Charakter des Grafen zeigte sich immer als wahrheitsliebend; in den vierzig Jahren seines Einsiedlerlebens hat ihn niemand einer Lüge zeihen können; denn die Verhüllung seines Inkognitos mit dem Namen Vavel de Versay war so deutlich eben nur als Verhüllung gegeben, dass sie nicht eine Lüge genannt werden kann. Auch nach dem Tode der Dame, in der großen Verlegenheit, in welche er durch das Gericht gedrängt wird, verschmäht er das zunächst liegende Auskunftsmittel, die Verstorbene für seine Gemahlin auszugeben. Er sagt bestimmt: »sie ist nicht meine Frau gewesen, ich habe sie nie dafür ausgegeben.«

Friedrich von Bülau: Die Geheimnisvollen im Schlosse zu Eishausen

Eishausen

Sonntag, 30. November 1814

Der Novembertag verdiente den Namen »Tag« eigentlich nicht. Schon am frühen Morgen verdunkelten tiefziehende schwarzgraue Wolken das Licht. Der Graf stand am Fenster, beobachtete mit besorgter Miene die Wolkenwanderungen, holte ein kleines Notizbuch hervor, in das er seine Beobachtungen sorgfältig notierte. Die wissenschaftliche Wetterbeobachtung war eine Leidenschaft des Grafen.

Es war still im Schloss, nichts deutete darauf hin, dass hier mehrere Menschen lebten. Leise entfernte sich der Graf vom Fenster, zog sich in sein Studierzimmer zurück, um dort die neu eingetroffenen Zeitungen zu studieren. Es waren diverse Blätter, die er vor sich ausgebreitet hatte. Deutschsprachige, englische, holländische, aber auch französische Titel wiesen auf eine ungewöhnliche Belesenheit des Grafen hin. Fast zwei Stunden verbrachte er mit dem Zeitungsstudium.

Sichtlich zufrieden trank er die von einem unsichtbaren Geist kredenzte Chocolate. Er liebte den exotischen Geschmack des Kakaos, wusste um die Exklusivität des tiefbraunen Pulvers, das mit frischer Milch aufgeschäumt, den Gaumen kitzelte und den Kreislauf in Schwung brachte.

Ein Blick auf die goldene Taschenuhr, eine Schweizer Meisterarbeit, genügte. Es war Zeit für die morgendliche Audienz. Der Graf stieg bedächtig die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Es war recht kühl hier oben. Ihm fröstelte. Dabei hatte er doch Anweisung an seinen Diener gegeben, die Räume gut zu heizen. Ein Blick auf die Kamine erwies sich als irritierend. In jedem Kamin loderte ein prächtiges Feuer.

Ein Windzug fegte durch die Räume. Zwei Fenster waren sperrangelweit geöffnet. Im Fensterrahmen zeichnete sich eine schlanke Frauenfigur ab. Mit ein paar Schritten war der Graf am Fenster, schloss es, lief zum zweiten offenen Fenster, schloss auch dieses.

»Ma chère, es ist für solche Zerstreuungen der falsche Zeitpunkt. Ich weiß, dass Doktor Nothnagel dir viel frische Luft verschrieben hat. Aber du übertreibst. Wir haben November, bald wird es Winter. Denk‘ an deine schwache Gesundheit.«

Die angesprochene Dame wandte sich dem Grafen zu, lächelte kurz und seufzte. Ihr Gesicht war fein gezeichnet, große blaue Augen schauten den Grafen direkt an. Die hohen Wangenknochen und die an antike Vorbilder erinnernde Nase gaben ihr ein edles Aussehen. Ihre Haut war blass, fast durchscheinend, ihre lockige Haarpracht unter einem feinen Seidenschal verborgen, den sie sich leger übergezogen hatte.

Sie antwortete auf Französisch: »Mais oui, je connais. Ma santé, chaque-foi, ma santé. C’est un drôle …«

Der Graf ließ sich nichts anmerken. Er kommunizierte auch weiter auf Deutsch mit ihr, obwohl es ihm ein Leichtes war, das Gespräch auf Französisch fortzusetzen.

»Ma chère, du weißt sicherlich, dass das Französische verräterisch ist. Ich möchte dich daran erinnern, was wir ausgemacht hatten. Die Wände haben Ohren, wir wissen nicht, wem wir trauen können und wem nicht.«

Im akzentfreien Deutsch antwortete sie ihm.

»Glaubst du wirklich, dass hier an diesem Ort Spitzel auftauchen sollten? Wir sind durch ganz Europa gereist, immer mit der Angst, verraten zu werden. Endlich haben wir einen abgeschiedenen Ort gefunden, der bisher von noch keinem Agenten ausfindig gemacht wurde. Endlich können wir durchatmen. Ich bin es leid, dauernd Versteck zu spielen. Das Schicksal kann man nicht auf Dauer überlisten.«

Der Graf nickte.

Natürlich, Eishausen war ein wirklich abgeschiedener Ort. Das kleine Schloss, eher ein etwas zu groß geratenes Gutshaus, war der ideale Rückzugsort. Außerdem hatte er die Zusicherung des Herzogs, sein Incognito zu wahren und keinerlei Fragen zu stellen, was seine Herkunft anging.

Auch die Dorfbewohner waren instruiert. Sein getreuer Diener hatte dafür gesorgt, dass die Dorfleute einen großen Bogen um das Schloss machten. Mit kleinen Geldspenden versicherte der Graf sich der Loyalität der Dörfler. Eigentlich war alles perfekt geregelt. Dennoch, ein Argwohn blieb.

Zu oft hatten sie schon ihre Bleibe wechseln müssen. Immer tauchten seltsame und sich verdächtig benehmende Männer auf, die ein zu großes Interesse an seiner Person zeigten.

Im württembergischen Ingelfingen waren sie viel zu nah an der französischen Grenze. Immer wieder tauchten in der Apotheke, in der sie Unterkunft bezogen hatten, französische Offiziere auf, die sich harmlos nach den Gästen des Apothekers erkundigten.

Auch in Gotha und Weimar tauchten sie auf. Erst im kleinen Hildburghausen schien er sicher zu sein. Wahrscheinlich rechneten seine Verfolger nicht damit, dass er sich in einen solch kleinen Zwergstaat zurückzog. Das Herzogtum Hildburghausen war auf der Landkarte nur ein winziger Fleck.

Es war jetzt knapp sieben Jahre her, dass sie ihren Fuß auf Hildburghäuser Boden setzten. Vorausgegangen war eine Irrfahrt durch diverse Thüringer Herzogtümer. Er hatte stets das Gefühl, dass die Herzöge einen solch brisanten Gast ungern bei sich aufnehmen wollten, hatte in Gotha bei Hofe vorgesprochen und auch in Weimar, jedes Mal wurde ihm bedeutet, dass es unmöglich wäre, ihm sein Incognito zu belassen.

Die Kabinettsmitglieder waren sich einig, schließlich wollte man es sich ja nicht mit Napoleon verderben. Die Thüringer Kleinstaaten waren allesamt mehr oder weniger freiwillig dem von Napoleon gegründeten Rheinbund beigetreten.

Seine letzte Hoffnung war der Meininger Hof, speziell die Herzogin Luise-Eleonore, deren Großmut allgemein bekannt war. Über einen guten Bekannten, den Freiherrn von Könitz, versuchte der Graf von der Herzogin eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Doch auch sie lehnte leider sein Ansinnen ab.

Die Verzweiflung war groß. Wohin konnte er sich noch wenden? Konnte er seiner Begleiterin weitere Strapazen zumuten? Was, wenn bereits napoleonische Geheimagenten ihm auf den Fersen waren?

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwand das Paar aus dem Herzogtum Meiningen ins benachbarte Herzogtum Hildburghausen. Ohne behelligt zu werden erreichte die Kutsche die Residenzstadt.

Das Paar quartierte sich vorerst im »Englischen Hof« ein, dem besten Haus des kleinen Herzogtums. Vollkommen erschöpft verbachten sie die ersten Wochen in völliger Zurückgezogenheit. Nur selten spazierten sie für kurze Zeit über den Markt, immer auf der Hut vor aufdringlichen Agenten.

Auch Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen war vor einem halben Jahr als letzter der Thüringer Herrscher dem Rheinbund beigetreten und hatte so die eigentliche Souveränität seines Landes an die Franzosen abgegeben.

Aber Friedrichs Gattin, Herzogin Charlotte, war eine Schwester der preußischen Königin Luise. Preußen war seit der Niederlage von Jena und Auerstedt keine wirkliche Schutzmacht mehr, aber der Herzog versicherte sich mittels seiner Gattin des Wohlwollens des preußischen Hofes und gewährte in einem Akt ungewöhnlicher Courage dem geheimnisvollen Paar in seinem Land ein unbefristetes Aufenthaltsrecht.

Nach einem halben Jahr zog das geheimnisvolle Paar ins herzogliche Gästehaus am Markt um. Der Aufenthalt im »Englischen Hof« erschien dem Grafen zu riskant. Zu viele Gäste verkehrten in dem Hotel und es war schwierig, unerkannt zu bleiben.

Aber auch das Gästehaus bot dem besorgten Grafen zu wenig Schutz. Ein Feueralarm trug dazu bei, dass sich das Paar nicht mehr sicher fühlte. Später stellte sich zwar heraus, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hatte, aber der Graf bestand darauf, so schnell wie möglich das Gästehaus zu verlassen.

Über einen Mittelsmann mietete der Graf das Radefeldsche Haus in der Hildburghäuser Neustadt an. Hier fühlte sich das Paar endlich sicher.

Innerhalb weniger Monate verwandelte der Graf sein neues Domizil in eine kleine Festung. Kein Mensch hatte Zutritt. Außer seinem getreuen Diener, der gleichzeitig auch als Kutscher und Vertrauensmann für ihn unerlässlich war, gab es noch eine Köchin und eine Botengängerin, die sich um Einkäufe und die Post kümmerten.

Seine Begleiterin, die in Hildburghausen nur die Gräfin genannt wurde, bekam niemand zu Gesicht. Man munkelte, dass sie krank sei. Einige Eingeweihte wollten sie am Fenster gesehen haben, mit einem Schal, so dass es unmöglich war, ihr Gesicht zu sehen. Auf alle Fälle war das geheimnisvolle Paar Stadtgespräch. Dem Grafen war dies nicht verborgen geblieben.

Er drängte darauf, ein Domizil, weitab der Residenz zu erwerben. Über einen herzoglichen Mittelsmann erwarb der Graf im fünf Meilen von Hildburghausen entfernten Dorfe Eishausen ein kleines Schloss. Das Eishausener Anwesen gehörte zum Besitz des Herzogs und war für den Grafen ein ideales Versteck.

Kostspieliges Mobiliar wurde auf Anweisung des Grafen herbeigeschafft, auch auf die Garderobe legte das geheimnisvolle Paar großen Wert. Stets war der Graf elegant gekleidet. Selbst der Diener fiel mit seiner silberbesetzten Livree auf. Die unsichtbare Mitbewohnerin verfügte über einen erstaunlichen Kleidervorrat, allesamt feinste Pariser Mode.

Jeden Tag pünktlich um zehn Uhr fuhr der silberbetresste Diener die Kutsche vor, die von zwei pechschwarzen Rappen gezogen wurde. Die Kutsche selbst war ebenfalls in einem dunklen Braunton gestrichen, die Fenster mit kleinen Tüllgardinen verhangen, so dass es unmöglich war, einen Blick ins Innere zu werfen.

Der Graf begleitete seine Dame, öffnete ihr die Tür, half ihr beim Einsteigen, sorgsam darauf achtend, dass der Schal nicht verrutschte, der das Antlitz der Dame verhüllte. Endlich stieg er selber zu und gab dem Diener Befehl loszufahren. Der Weg war immer derselbe. Man fuhr Richtung Rodach, einem kleinen Ort unmittelbar an der Grenze des Herzogtums Hildburghausen zum Herzogtum Coburg. Rodach war bereits coburgisch. Kurz vor Erreichen der Stadtgrenze ließ der Graf jedoch stets wenden.

Dann ging es wieder zurück zum Schloss Eishausen, das seine schlichte Profanität gegen einen geheimnisvollen Nimbus eingetauscht hatte. Die Leute sprachen auch vom verzauberten Schloss und nannten dessen Bewohner aufgrund ihrer Zurückgezogenheit den Dunkelgrafen und die Dunkelgräfin.

Das namenlose Paar stachelte die Neugier der Leute an. Die Postbotin wurde angehalten, einen Blick auf die Briefadressen zu werfen, um so zu erfahren, wer in dem geheimnisvollen Schloss lebe. Die meisten Briefe waren an einen Baron Vavel de Verzay gerichtet. Die Absender kamen aus allen Teilen Europas, aus Frankreich, Holland, der Schweiz, Kurland, Livland, Dänemark, den diversen deutschen Fürstentümern und sogar aus England.

Ob der Name Vavel de Verzay, mit dem keiner etwas anfangen konnte, nun der wirkliche Name des seltsamen Grafen war oder nur ein Deckname, um so von der wahren Identität abzulenken, war beim besten Willen nicht zu eruieren. Selbst Nachfragen bei Hofe in Hildburghausen erbrachten keine Ergebnisse. Herzog Friedrich hatte das Incognito seines geheimnisvollen Gastes akzeptiert und verwies darauf.

Am Nachmittag widmete sich der Graf der Lektüre der neuesten Zeitungen, schrieb zahlreiche Briefe, ja, er schien mit der ganzen Welt zu korrespondieren. Pünktlich um Vier Uhr kredenzte der Diener den Nachmittagstee. Die Gräfin erschien dann in einem ihrer schönsten Kleider, nahm dem Grafen gegenüber Platz und unterhielt sich mit ihm über die neuesten Entwicklungen.

Sie war sehr interessiert am Weltgeschehen, lauschte dem Grafen, wenn er über neue Ereignisse berichtete, speziell zu den Feldzügen Napoleons hatte sie ein fast brennendes Interesse entwickelt, fragte nach und sog jedes kleine Detail auf, um daraufhin noch mehr Fragen zu stellen. Geduldig antwortete der Graf soweit es ihm möglich war. Spekulationen waren nicht seine Sache, er hielt sich an die Fakten. Und die Faktenlage war meist recht dürftig.

Nach dem Tee begaben sich die beiden zu einem kleinen Spaziergang durch den mit hohen Hecken vor den Blicken Neugieriger geschützten Garten, der allerdings im Spätherbst wenig Erbauung bot. Das Laub raschelte unter ihren Füßen, die Gräfin hatte einen Schirm gespannt, um den unangenehmen Nieselregen abzufangen, doch der Wind trieb die feinen Wassertröpfchen fast waagerecht direkt ins Gesicht der Dame.

Eine halbe Stunde hielt das Paar tapfer aus, bevor es sich wieder zurück ins Schloss begab. Der Tagesablauf war exakt geregelt, egal was für Wetter war.

Der Graf war ein Mann von festen Prinzipien. Seine Disziplin war bewundernswert. Bedachte man, dass die selbstgewählte Abgeschiedenheit eher kontraproduktiv wirkte, war das Arbeitspensum, was er sich täglich auferlegt hatte, erstaunlich. Noch erstaunlicher war seine vollkommene Hingabe zu der Gräfin, deren Wünsche ihm Befehl waren.

Im Dorf munkelte man, es sei gar nicht seine Ehefrau. Einige wollten wissen, dass es sich um seine jüngere Schwester handele, andere waren der festen Meinung, dass es eine jung verwitwete Anverwandte des Grafen sei. Ein paar Besserwisser glaubten in ihr eine verstoßene Prinzessin zu erkennen. Die edlen Züge, das sorgfältig gewahrte Geheimnis ihres wirklichen Aussehens und die aufwändige Garderobe sprachen für diese kühne These. Aber was für eine Prinzessin sollte es sein?

Durch die napoleonischen Feldzüge waren viele Königshäuser vakant geworden. Exilierte Prinzessinnen gab es plötzlich überall. Ein Hofrat des Hildburghäuser Herzogs streute die Nachricht, dass die geheimnisvolle Gräfin eine Tochter des letzten französischen Königs sein sollte. Durch die Revolutionswirren wäre sie wohl in große Gefahr geraten, ebenso wie ihre Eltern guillotiniert zu werden, aber dank der Intervention einiger großherziger Männer wäre ihr die Flucht gelungen.

Aus dem benachbarten Herzogtum Weimar kam die Kunde, dass die Gräfin eine illegitime Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. und seiner Maitresse, der Gräfin Lichtenau sei und ihre Jugend in Holland verbracht hätte. Auch hierfür gebe es allerdings keinerlei Beweise.

Ein herzoglicher Geheimrat, der über gute Beziehungen zum Wiener Hofe verfügte, erkannte in der Gräfin die Tochter des Habsburger Kaisers Joseph II., der wohl eine Affaire mit der Hofdame Wilhelmine von Botta hatte und deren Folge eben eine Tochter sei, die außerhalb Österreichs bei Verwandten der Botta in Norddeutschland aufgewachsen wäre.

Der Gothaer Hof erklärte, dass es eine geschiedene Generalsgattin sei, immerhin habe sie ja einige Zeit in Gotha zugebracht und es wären zahlreiche Briefe eines französischen Generals namens Berthelmy an sie adressiert gewesen. Die Empfängerin sei eine Agnès Berthelmy, eben die geheimnisvolle Begleiterin des Incognito reisenden Grafen.

Spekulationen über das geheimnisvolle Paar gab es also zur Genüge. Dem Grafen kamen immer wieder Gerüchte zu Ohren. Doch er schwieg zu allen Vermutungen, ließ sich mit keinem Wort aus der Reserve locken und zog sich immer mehr zurück. Er mied den Kontakt zur hiesigen Bevölkerung, machte sich aber durch zahlreiche wohltätige Spenden einen guten Leumund, so dass die Leute stets mit einer gewissen Ehrfurcht von ihm sprachen. Viele sprachen vom »Gnädigen Herrn«, nur wenige nannten ihn den »Dunkelgrafen«, ein Wort, das sich entschieden unangenehmer anhörte und Spekulationen immer neue Nahrung zutrieb.

Eine Begegnung bei Mohnkuchen

Bessre Herz und Nerven! Geh nach Liebenstein!

Spruch auf einem Liebensteiner Notgeldschein von 1921

I

Bad Liebenstein

Sonntag, 6. Mai 2007

Die Wochenenden waren frei. Linthdorf war ganz überrascht, plötzlich so viel Freizeit zu haben. Der Kurbetrieb hatte ihn die ersten Tage ziemlich ausgefüllt. Er hatte zu tun, die jeweiligen Örtlichkeiten zu finden, zwischendurch sich immer wieder rechtzeitig im großen Speisesaal zu den Mahlzeiten einzufinden und abends den zahlreichen Veranstaltungen im Foyer zu entgehen.

Es war alles ein bisschen zu viel des Guten. Linthdorf war so viel Regelmäßigkeit nicht gewöhnt.

Gestern hatte er eine erste Erkundungstour durch das Städtchen gemacht. Eigentlich wollte er ja zu der alten Burgruine hinauf. Aber davon rieten ihm die Kurärzte noch ab. Später, wenn er wieder fit genug sei, könne er gern den Liebenstein erobern, aber im Augenblick wären ein paar geruhsame Spaziergänge im Kurpark doch wohl förderlicher.

Linthdorf spürte auch bald, dass sie recht hatten. Mit seiner Kondition war es nicht zum Besten bestellt, der Kreislauf war anfällig. Nach einer Viertelstunde unstetem Herumtapsens merkte er, dass er weiche Knie bekam und Schweißperlen im Gesicht kleine Bäche bildeten.

Erschöpft suchte er ein kleines Café auf. Reger Betrieb herrschte hier. Die kleinen runden Tische waren fast alle besetzt. Nur ein einziger Stuhl an dem kleinen Ecktisch neben dem Tresen war noch frei. Mühsam schleppte sich der Riese dahin.

Am Tisch saß bereits jemand. Vor sich ein Kännchen Kaffee und einen kleinen Kuchenteller. Ein Mann undefinierbaren Alters, wettergegerbt, durchtrainiert, eher einem gerade in die Zivilisation entlassenen Indianerkrieger denn einem friedfertigen Thüringer ähnlich, verbarg sich hinter einer Zeitung.

Linthdorfs vorsichtige Frage, ob der Platz noch frei sei, wurde mit einem unwilligen Knurren beantwortet. Etwas ratlos, ob das Knurren nun eine Zustimmung oder doch eher ablehnenden Charakter habe, verharrte er für ein paar Sekunden vor dem Tischchen.

Wahrscheinlich hatte er dem Indianer das Licht genommen. Langsam senkte sich die Zeitung und ein dunkler Bass ertönte.

»Setzen Sie sich doch! Ich beiße nicht.«

Wortlos ließ sich Linthdorf auf dem freien Platz nieder. Eine junge Kellnerin kam auf ihn zugeeilt.

»Sie haben schon etwas ausgesucht? Unserr Kuchenangebot ist vorrn am Buffet ausgestellt. Heute haben wirr wiederr unserren Mohnkuchen im Angebot«, dabei strahlte sie Linthdorf an, als ob sie ihm ein Staatsgeheimnis anvertraut hätte.

Irritiert lauschte Linthdorf dem Klang der Sprache. Seltsamer Dialekt war das hier. Der Buchstabe R wurde auf der Zungenspitze gerollt, so dass fast jedes Wort mit R wie eine heilige Vokabel klang.

»Möchten Sie auch ein Heißgetrränk? Vielleicht ein Kaffee? Kännchen? Grroße Tasse? Oderr einen Geschäumten?«

Automatisch nickte Linthdorf. Ja, ja, sie solle einfach diesen Mohnkuchen und dazu ein Kännchen …

Sein Gegenüber lupfte die Zeitung, setzte ein diabolisches Grinsen auf und schnarrte im selben Singsang wie die Kellnerin: »Au, derr Mohnkuchen ist genial.«

Linthdorf nickte.

»Sie sind wohl neu hierr?«

»Auf Kur.«

»Au, was Schlimmes?«

»Nein, nein, alles wieder im Lot. Das Herz …«

»Ja, da sind die Leute drrauf spezialisiert, gerrade mit dem Herrz …, da ist nicht mit zu spaßen. Aberr unserre gute Luft, die macht Tote wiederr lebendig. Gell?«

Linthdorf schaute dem Indianer unvermittelt ins Gesicht.

»Was heißt denn Gell?«

Wieder erschien das diabolische Grinsen im Gesicht des Indianers. »Au, das heißt eigentlich goarr nix. Das hängen wir zur Bekrräftigung einfach hintenan.«

»Ach so«, Linthdorf war froh, dass sein Gegenüber die eigenartige Frage nicht als Beleidigung empfand. Indianer, selbst zivilisierte, kennen eigentlich keinen Humor.

»Hab ich grrade selberr gegessen. Schmeckt echt irre. Kuchen backen können die hier.«

Linthdorf sah interessiert auf die Zeitung des Indianers. Es war eine Thüringer Lokalzeitung: »Rennsteig-Nachrichten – Unabhängige Zeitung für Südthüringen«.

In dicken Blockbuchstaben war auf der Titelseite zu lesen: »Einbruchserie – Wieder entkamen die Täter ungeschoren!«

»Die Idylle trügt. Ist wohl doch nicht alles so friedfertig hier«, Linthdorf versuchte vorsichtig ein Gespräch jenseits des Mohnkuchens aufzubauen.

Der Indianer sprang an.

»Jooaah, das geht schon die ganzen Monate. Seit letztem Herrrbst! Angefangen hat es mit dem spektakulären Einbrruch im Weimarrerr Rrresidenzschloss. Prrrofis! Eindeutig Prrrofis!«

»Sie kennen sich aus?«

Der Indianer grinste wieder.

»Kann man so sagen. Ich habe den Arrtikel ja geschrrieben.«

»Oh, Sie sind Journalist?«

»Jooaah, bin ich. Tom Hainkel, Mein Kürrzel ist Hai, falls Sie mal in den »Rennsteig-Nachrichten« blättern sollten.«

»Angenehm, Linthdorf, Theo Linthdorf. Berlin.«

»Oooh, ein Berrlinerr! Hoab da studiert, in den Achtzigerrn.«

»Ach so.«

»Allerrdings koine Journalistik, nee, oigentlich Ökonomie.«

»Ach so, und wieso sind Sie bei der Zeitung gelandet?«

»Blonker Zufall, nach derr Wende woar oalles in Auflösung, unsere Wirrtschaft zuallererrst. Joaah, und doa hoab ich die Chance errgrriffen bei einerr Zeitungsneugrründung mitzumachen. Zuerrst hoab ich den Wirrtschaftsteil gemacht, dann woar das aberr zu langweilig. Ich muß raus, was vorr Ort errleben, brrauche Luft und Naturr. Bin dann umgesattelt in den Lokalteil. Viel interressanterr! Kommst mit Leuten z‘sammen. Bist viel unterrwegs. Ganz mein Ding.«

Linthdorf sah sich Hainkel etwas skeptisch an.

»Für einen Journalisten sind Sie aber ganz schön durchtrainiert. So sehen bei uns die Jungs von den Spezialtruppen aus.«

Hainkel entblößte zwei Reihen unnatürlich weißer Zähne, exakt ausgerichtet, keine Unregelmäßigkeit aufweisend.

»In meinerr Frreizeit mache ich ein bisschen Sporrt. Trriathlon.«

Linthdorf war beeindruckt. Triathlon hatte für ihn etwas Masochistisches. Rennen, Radfahren und Schwimmen – jedes für sich war schon Qual genug, aber alle drei Teilsportarten hintereinander in einem kräftezehrenden Wettbewerb…, für ihn emotional nicht nachvollziehbar.

Hainkel musste ungefähr in seinem Alter sein, wenn er in den Achtzigern studiert hatte. Er überlegte, wann er sich das letzte Mal sportlich betätigt hatte. Dem Dienstsport konnte er nicht viel abgewinnen.

Mit Voßwinkel hatte er früher mal Tischtennis gespielt. Überhaupt, Sport ist Mord. Hatte das nicht mal der alte Winston Churchill gesagt? Und der war ja uralt geworden. In seinem Job musste er dauernd auf den Beinen sein und hatte Stress genug. Deshalb war er ja auch hier gelandet.

»Nehmen Sie auch an Wettkämpfen teil?«

»Kloar, allerdings im Seniorrenteam. Bei den Jungschen kann ich nicht mithalten. Ist trrotzdem noch anstrrengend genug. Trrainier gerroad für die Thürringerr Landesmeisterrschaften. Uff, jeden Tag zehn Kilometerr Laufen, eine Stunde Rrad und am Wochenende Schwimmen.«

Wenn Hainkel dieses Programm sommers wie winters durchzog, war es nicht verwunderlich, dass er wie Sitting Bulls Enkel aussah.

Linthdorf musste lächeln. Ein Mann der Feder erwies sich als Iron Man. Wie ging das zusammen?

»Und in Ihrem Job können Sie Fitness ja auch gebrauchen?«

»Oigentlich nicht so sehrr. Aberr, man hat durrch den Sporrt den Kopf frrei. Das hilft schon. Geroade jetzt, bei den Einbrrüchen.«

»Ich dachte, hier in dem paradiesischen Ländchen gibt es keine Kriminalität, alles macht einen friedfertigen, harmonischen Eindruck.«

Hainkel winkte ab. »Doas ist wie im norrmalen Leben. Das Böse ist immer und überrall! Oder glauben Sie, dass es hierr keinen Neid, keine Habgierr oder Eifersucht gibt. Thürringerr sind bloß Menschen, auch wenn sie guten Kuchen backen können. Woas glauben Sie, wieviel Unrecht und Bösartigkeit ich schon erlebt habe. Die Zeitungen sind voll damit!«

Linthdorf konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, aus Thüringen mal eine negative Schlagzeile gelesen zu haben. Entweder verstanden es die Landesbehörden, geschickt von ihren Fällen abzulenken oder diese nicht an die große Glocke zu hängen, oder, was natürlich auch möglich war, es gab einfach keine spektakulären Fälle.

Hainkel deutete auf seinen Artikel in den »Rennsteig-Nachrichten«.

»Das ist nur die Spitze eines Eisberrgs. Ich bin schon seit Monaten an dieser Einbrruchsserie drran. Thüringen ist ein arrmes Land, obwohl wirr so eine rreiche Geschichte hoaben. Soviele Rresidenzen auf kleinem Rraum gibt’s in goanz Deutschland nicht mehr. Jederr Thürringische Herrzog, Grraf oderr Fürrst baute sich ein Schloss. Die Ländle waren winzig. Luxemburg wäre hierr in Thürringen schon eine Supermacht gewesen. Manche hatten geroad mal die Fläche eines hoalben Landkreises. Und jetzt ham wirr das Errbe der Kleinstaaten. Es gibt eine landeseigene Stiftung, Thüringerr Schlösser und Gärten, aberr die hat nicht genug Mittel, um die ganzen Burrgen, Schlösserr und Parrks zu betreuen. Die Sicherrungsmaßnahmen sind nur dürftig. Unmengen von Schätzen liegen da fast frrei und ungesicherrt herrum. Für Prrofis kein Prroblem… Der Schwarrzmarrkt für Kunst ist in den letzten Jahren durrch die Decke gegangen. Speziell seit wirr frreie Grenzen haben. Das ist jetzt interrnational geworden. Sie können sich goar nicht vorstellen, was fürr Unsummen von Gelderrn da rrumschwirren. Liebhoaberr geben fünf- und sechsstellige Summen für Orriginale aus. Die Thürringerr Schlösserr sind die rreinsten Schatzkammerrn.«

Linthdorf lauschte interessiert. Was Hainkel da in seinem schnarrenden Dialekt berichtete, kam ihm sehr vertraut vor. Er musste an den Arkadierverein mit dem umtriebigen Harry Treibel denken und natürlich an den intriganten Staatssekretär a.D., an Eugen Wigbert Kupfer. Wahrscheinlich gab es solche Gestalten bundesweit, ach, weltweit.

Er nickte, berichtete dem staunenden Hainkel von seinem Job als Beamter der Brandenburger Kripo und das ihm die Sachlage bekannt vorkam.

»Endlich mal ein Spezialist. Wissen Sie, unserre Polizei, also nichts gegen die Jungs, aber die sind chronisch unterrbesetzt und überrfordert. Meist haben die viel zu wenig Zeit für so etwas wie Einbruch und Diebstahl. Zumal, wenn sie es mit Prrofis zu tun haben. Die Chancen, die Täter zu erwischen, sind gering. Die Gegenseite ist zu gut organisiert. Ehe die Errmittlungen überrhaupt angefangen haben, sind die Täterr schon längst mit ihrerr Beute außerr Landes.«

Linthdorf nickte. Natürlich, straff organisierte Einbrecherbanden, die genau wussten, was sie wo erbeuten konnten, hatten ein gut organisiertes Netzwerk an Informanten aufgebaut. Dass zu zerschlagen, war eine Sisyphusarbeit. Jedes Mal, wenn es gelang, ein solches Netzwerk auszuheben, wuchs an anderer Stelle ein neues nach.

Inzwischen waren der Kaffee und der Mohnkuchen gebracht worden. Ungläubig schaute Linthdorf auf seinen Teller. Der Mohnkuchen war ein bestimmt zehn Zentimeter hohes Kunstwerk, groß wie ein halber Backstein, mit einer goldgelb glänzenden Schicht überzogen, darunter die hellblau-schwarz gesprenkelte Mohnmasse, in der riesige Rosinen leuchteten wie kleine Edelsteine. Neben dem Kuchenstück türmte sich ein gewaltiger Klecks Schlagsahne.

Hainkel sah Linthdorfs skeptischen Blick. »Wie gesoagt, derr Mohnkuchen ist echt irre hier.«

Vorsichtig schaufelte Linthdorf eine Ecke des Mohnkuchens mit seiner Kuchengabel in seinen Mund. Und wirklich, das Geschmackserlebnis war überwältigend. Mohnkuchen wie er ihn noch nie zuvor gegessen hatte. Andächtig vernichtete er das barocke Kunstwerk auf seinem Teller.

Burg Liebenstein, einst Ritterlehn,

Vergänglich ist auf Erden alles,

Du sahst Geschlechter kommen, geh’n,

Den Wohlstand blüh’n, und nun den Dalles*

*Dalles – alte Bezeichnung für Armut, Not, Geldverlegenheit

Spruch auf einem Liebensteiner Notgeldschein von 1921

II

Sanatorium für Herzleiden in Bad Liebenstein

Sonntagabend, 6. Mai 2007

Der Cafébesuch und die Thüringer Luft hatten sich positiv auf Linthdorfs Lebensgeister ausgewirkt. Satt und zufrieden war er am späten Nachmittag wieder zurück in sein Zimmer im Sanatorium gewandert.

Möglicherweise war auch die Begegnung mit dem Thüringer Journalisten daran schuld, dass er sich wieder besser fühlte. Tom Hainkel hatte ihm mit Verweis auf den Artikel von der Titelseite des Thüringer Lokalblattes eine Webseite genannt, die von ihm betrieben wurde. Die Einbruchsserie wäre da lückenlos dokumentiert, ebenfalls die Aktivitäten der heimischen Behörden, die allerdings wenig Brauchbares ermittelt hatten.

Linthdorf hatte sich ein Notebook, ein recht neumodisches Gerät, mitgenommen. Eigentlich wollte er damit ja gar nicht arbeiten. Aber er hatte Zugang zum Internet und konnte auch seine persönlichen Mails verwalten. Viele Menschen seiner direkten Umgebung nutzten inzwischen die moderne Elektronik zum Kommunizieren.

Linthdorf telefonierte lieber. Aber das Telefonieren wurde in den letzten Jahren immer umständlicher. Meist sprach man mit Automaten, die als Anrufbeantworter zugeschaltet waren. Deren Aufgabe war es, lästige Anrufer fernzuhalten. Verdrießlich musste Linthdorf sich eingestehen, dass Telefonieren viel von seinem Reiz verloren hatte. Ärgerlich legte er meistens auf, wenn er merkte, dass nur eine Tonkonserve zu ihm sprach.

Der Maiabend war angenehm mild. Er hatte es sich auf seinem Balkon gemütlich gemacht. Neben ihm auf dem Tischchen standen eine Flasche Vita-Cola und ein paar Kekse. Drüben auf dem Bergrücken erglühte die Ruine der alten Burg Liebenstein im letzten Sonnenlicht. Linthdorf klappte sein Notebook auf, loggte sich ein und tippte mit suchenden Fingern den Namen der Webseite ein.

Die Seite öffnete sich. Er staunte nicht schlecht, was Hainkel da zusammengetragen hatte. Ganz am Anfang war eine Karte Thüringens zu sehen. Das Bundesland hatte einen merkwürdigen Umriss, erinnerte an eine schwimmende Ente. Obwohl Thüringen nur halb so groß wie Brandenburg war, gab es fast genau so viel Einwohner. Siebzehn Landkreise und sechs kreisfreie Städte waren in der Karte eingezeichnet. Hainkel hatte alle Orte, in denen ein Einbruch passiert war, mit einem roten Punkt markiert.

Linthdorf war irritiert. Innerhalb von sieben Monaten waren siebzehn Einbrüche passiert. Hainkel hatte recht. Das waren Profis. Jeder Einbruch verlief nach demselben Muster. Stets nachts, stets waren die Einbrecher ohne Gewalt in die Räumlichkeiten eingedrungen, wahrscheinlich hatten sie sich sogar einschließen lassen. Auch die Vorgehensweise innerhalb der Schlösser war stets dieselbe.

Es wurden nur ausgesuchte Kleinode gestohlen. Leicht zu transportieren, leicht zu verstecken, meist nicht gesichert. Die großen, spektakulären Kunstwerke blieben unangetastet. Die Einbrecher wussten genau, was sie mitnehmen wollten. So lautlos sie eingedrungen waren, so lautlos verschwanden sie auch wieder, hinterließen keine Spuren. Manchmal wurde erst Tage später bemerkt, dass etwas fehlte.

Hainkel hatte eine Liste angefertigt. Die Liste war lang. Jedem gestohlenen Artefakt war ein ungefährer Schätzwert in Euro beigefügt worden. Am Ende der Liste war eine Summe saldiert, die Linthdorf ins Grübeln brachte. 4,7 Millionen Euro in sieben Monaten! Das waren keine Kavaliersdelikte. Erstaunlich, dass die Thüringer Kollegen das ganze Problem nicht so richtig ernst zu nehmen schienen.

Hainkel hatte auch deren Aktivitäten aufgelistet. Vor Ort waren nie Leute des LKA, meist nur die örtlichen Polizeibehörden. Man behandelte jeden Einbruch als Einzelfall, schaute nicht über den Tellerrand ins benachbarte Kreisgebiet. Ob das mit der Mentalität der Leute zu tun hatte?

Hainkel hatte ihm berichtet, dass bis heute die gegenseitigen Animositäten der ehemaligen Kleinstaaterei noch fortbestehen würden. Er selber stamme aus Schmalkalden, der kurhessischen Residenz in Thüringen, wandte man sich nur wenige Kilometer ostwärts, befand man sich plötzlich auf Henneberger Gebiet, das später preußisch verwaltet wurde, gen Süden wartete das ehemals herzogliche Meiningen und nördlich breitete sich das ebenfalls ehemals herzogliche Gotha aus. Mitten im kurhessischen Schmalkalden gab es Enklaven. So auch Bad Liebenstein, was ursprünglich den Coburgern gehörte, dann aber zum Sommersitz der Meininger Herzöge avancierte. Verwirrend!

Benachbarte Dörfer waren aufgrund der eigenartigen Grenzen meist untereinander verfeindet, gönnten sich nichts. Jeder Herrscher in seinem kleinen Herrschaftsgebiet achtete eifersüchtig darauf, dass ihm nichts von seinem verstreuten Besitz genommen wurde, ja, man war bemüht, durch geschicktes Einheiraten, seinen Besitz zu mehren. Die Grenzen der thüringischen Kleinstaaten wechselten so von Generation zu Generation. Manche Fürstentümer existierten manchmal gerade zwei Generationen. Zurück blieben meist ein überdimensioniertes Schloss, das nun keine Funktion mehr hatte, und zahlreiche Verwaltungsbauten.

Linthdorf bekam eine kleine Ahnung davon, als er die Namen der Residenzen studierte, die Hainkel aufgelistet hatte:

Residenzschloss Weimar

Schloss Heidecksburg Rudolstadt

Schloss Friedensstein Gotha

Residenzschloss Altenburg

Schloss Elisabethenburg Meiningen

Sommerpalais Greiz

Kaisersaal Schloss Schwarzburg

Schloss Wilhelmsburg Schmalkaden

Residenzschloss Sondershausen

Veste Heldburg

Schloss Molsdorf Erfurt

Dornburger Schlösser

Jagdschloss Paulinzella

Schloss Bertholdsburg Schleusingen

Schloss Wilhelmsthal Eisenach

Palais Mon Plaisir Arnstadt

Kloster Veßra

Schloss Altenstein Bad Liebenstein

Der letzte Einbruch erfolgte demnach erst letzte Woche. Schloss Altenstein war die ehemalige Sommerresidenz der Meininger Herzöge. Das Schloss selbst war allerdings noch eine Ruine. In den Achtziger Jahren vernichtete ein Brand die gesamte Inneneinrichtung. Was gab es da noch zu holen?

Hainkel erwähnte, dass bereits in den Kriegsjahren vieles von der Inneneinrichtung der Meininger Herzöge ausgelagert wurde. Das Schloss diente damals als Lazarett. Ein Großteil der Bestände wäre wohl nach dem Krieg nach Meiningen geschafft worden, aber eben nicht alles.

Vieles war auch in den unbeschädigten Gebäuden, speziell in den Kellern des Hofmarschallamts, untergebracht worden. Und genau da wären die Einbrecher eingestiegen. Um das zu wissen, bräuchte man schon sehr spezielle Kenntnisse von der Geschichte und den Gegebenheiten vor Ort.

Hainkel wollte sich einen genauen Überblick verschaffen, um seine Recherchen zu vervollständigen. Aufgrund fehlender Archivverzeichnisse war es schwer nachzuvollziehen, was wohl die Begehrlichkeiten der Einbrecher geweckt habe.

Es könnte sich vor allem um persönliche Gegenstände der Herzogin Helene von Heldburg handeln. Sie war die Frau an der Seite des Theaterherzogs Georg II., selbst eine ehemalige Schauspielerin, durch die Heirat jedoch geadelt. Die Herzogin galt als kluge und geistreiche Person, verkehrte mit vielen Geistesgrößen ihrer Zeit und war auch eine kunstinteressierte Gattin, die ihren Mann, den Herzog, beriet und zu diversen Käufen anregte.

Einiges davon sollte noch in den Tiefen der Kellergewölbe des zum Schlosspark gehörigen Hofmarschallamtes schlummern. Man munkelte das jedenfalls schon immer. Zugang zu den Kellergewölben hatte nur ein begrenzter Kreis. Das Geheimnis blieb daher bestehen.

Hainkel hatte wohl versucht, Zugang zu den Kellergewölben zu bekommen, doch leider vergeblich. Keiner fühlte sich wirklich bevollmächtigt, ihm die Schlüssel auszuhändigen. Er war eben keine Behörde, die vor Ort ermittelte, sondern nur ein Journalist.

Unverrichteter Dinge trollte er sich wieder, kehrte noch in Bad Liebenstein zu einem Kaffee ein, um seinen Unmut bei einem Stück Mohnkuchen wenigstens etwas zu lindern. Die Begegnung mit Linthdorf schien da etwas in ihm in Gang gesetzt zu haben. Ha, ein Polizist auf Kur!

Jedenfalls war Linthorf mit Hainkel übereingekommen, in Kontakt zu bleiben. Hainkel würde ihn im Auto sogar kutschieren. Möglicherweise öffneten sich für den Journalisten bisher verschlossene Türen. Dass Linthdorf ein LKA-Beamter aus Brandenburg war und im Moment nur auf Kur hier weilte, musste man ja nicht vertiefen.

Der Mond war inzwischen aufgegangen, schickte sein bleiches Licht herab zur Erde. Linthdorf vernahm den Ruf eines Waldkäuzchens und schaute auf die angeleuchtete Burgruine. Kühle Luft wurde von dem nahen Wald zu ihm herübergeweht. Der Sauerstoff rauschte im Blut. Er konnte fast die Nadelhölzer schmecken. So konnte er die Kur gut aushalten.

Der geheimnisvolle Graf

Wir Friedrich von Gottes Gnaden, Herzog zu Sachsen, souveräner Fürst von Hildburghausen ... möchten ... gegen den Herrn Grafen durchaus diejenigen Rücksichten beobachtet und betätiget wissen wollen, auf welche er sich durch sein bisheriges Benehmen selbst Ansprüche erworben und welche wir ihm gleich bei seinem Eintritt in unser Land haben gedeihen lassen. Wie wir denn den Herrn Grafen solange er seinen Aufenthalt in diesem fortsetzen wird, beständig unter unseren besonderen Schutz nehmen und nicht zugeben werden, dass ihm irgendeine Unannehmlichkeit zugefügt werde ...

Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen am 12. März 1824 in einem Schreiben an seine Kabinettsmitglieder

Eishausen

Sonntag, 30. November 1814

Wer auf die absurde Idee gekommen war, ihm den Grafentitel zuerkennen zu müssen, wusste er nicht. Er dementierte es nicht, bestätigte es aber auch nicht.

Überall wurde von ihm als dem Grafen gesprochen. Dabei gab es nicht ein Schriftstück auf dem dieser Adelstitel stand. Aber das Gerücht hielt sich hartnäckig. Die Briefe, die ihn erreichten; waren größtenteils an einen Baron Vavel de Verzay gerichtet. Nun, ein Baron war aber auch noch lange kein Graf. Dennoch sprach man stets vom Grafen.

Er schüttelte den Kopf über die seltsamen Wege, die Gerüchte nahmen und deren Wahrheitsgehalt durch nichts bewiesen werden konnte. Aber sein selbstgewähltes Incognito verleitete die Leute wohl dazu, Spekulationen anzustellen.

Nein, einen Adelstitel hatte er nicht, brauchte er eigentlich auch nicht. Er stammte aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Seine Familie gehörte zu den reichsten Amsterdamer Kaufmannsfamilien, verfügte über ein gut laufendes Handelshaus.

Er wurde 1769 in der altehrwürdigen Kirche t’Boomtje auf den schönen Namen Leonardus Cornelius van der Valck getauft. Eine glänzende Zukunft lag vor ihm, aber die Geschäfte seines Vaters Adrian van der Valck liefen plötzlich nicht mehr so gut wie noch vor Jahren. Die van der Valcks mussten 1781 Amsterdam verlassen.

Gläubiger setzten ihnen zu. Der junge Leonardus wuchs in Emmerich, unweit der holländischen Grenze auf. Kein Vergleich zum noblen Amsterdam. Er vermisste die Stadt mit ihren Grachten, prächtigen Kirchen und den Bürgerhäusern, das geschäftige Treiben in den engen Gassen und die Schiffe im Hafen, die wertvolle Waren aus aller Welt nach Holland brachten.

1786 kam der junge Leonardus als Student nach Köln am Rhein. Die Stadt war ihm weitaus lieber als das provinzielle Emmerich, immerhin, es gab in Köln vielerlei Amüsement und natürlich, der wissenshungrige Leonardus stürzte sich begierig auf alles, was ihm von den Professoren empfohlen wurde.

Seine Neugier und seine Belesenheit waren auch den anderen Studenten aufgefallen. Der dreijährigen Ausbildung am Gymnasium folgte ein Jurastudium an der Kölner Universität. Doch der junge Student war mit dem Studium nicht glücklich. Schon ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, versprach sich von dem Wechsel einiges. 1791 beendete er sein Studium und reiste kurze Zeit später in das von Revolutionswirren gebeutelte Paris.

Seine finanziellen Verhältnisse waren inzwischen wieder komfortabel. Das Handelshaus van der Valck hatte sich erholt und von seiner Familie, vor allem von seiner geliebten Großmutter, bekam er großzügige Unterstützung in Form von Geldsendungen.

Paris war 1792 noch immer ein Pulverfass. Die anfängliche Euphorie der Revolutionäre war verflogen. Die Machtkämpfe zwischen den Siegern der Revolution beschäftigten die Pariser. Jakobiner und Girondisten, anfangs noch Verbündete, standen sich offen feindselig gegenüber, Gerüchte wurden gestreut, Verhaftungen waren an der Tagesordnung.

Leonardus verkehrte in den besten Kreisen, machte sich mit Rouget de Lisle und Benjamin Constant bekannt, beides führende Köpfe der Revolution, verkehrte aber auch in aristokratischen Kreisen im berüchtigten Café Corazza. Vorsichtig lotete er die Stimmungslage aus, trat dem »Corps du Bâtonniers«, einer freien Juristenvereinigung bei. Er knüpfte Kontakte, die ihm nützlich sein konnten, verbesserte sein Französisch und kaufte sich ein Offizierspatent.

1793 war er dabei, als die französische Revolutionsarmee Richtung Preußen zog. Im Rheinland wurde er beim 6. Bataillon de Chasseurs eingesetzt. Durch einen dummen Zufall geriet der junge Leonardus in preußische Gefangenschaft. Seine militärische Karriere schien vorbei zu sein, bevor sie so richtig angefangen hatte. Zwei Jahre musste er in der Festung Freiburg ausharren bis er endlich wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Er nahm seinen Abschied aus der Armee und begab sich zurück ins heimische Holland, das inzwischen von Frankreich besetzt worden war und sich neuerdings als Batavische Republik bezeichnete. Leonardus war niedergeschlagen, nein, zum Offizier schien er nicht zu taugen.

Doch seine Großmutter wusste Rat. Sie vermittelte ihn an die holländische Gesandtschaft in Paris. Eine neue Karriere als Diplomat stand im offen. Offiziell war er nun Gesandtschaftssekretär der Batavischen Republik, ein schöner Titel, der aber nicht viel bedeutete. Die Batavische Republik war ein Papiertiger. Das Sagen hatten die Franzosen.

Das Jahr 1799 begann für Leonardus mit einem Paukenschlag. Seine Großmutter starb plötzlich. Er war über den Verlust seiner Förderin tiefbetrübt. In ihrem Testament hinterließ sie ihm ein beträchtliches Vermögen. Leonardus war jetzt reich.

Er quittierte den diplomatischen Dienst, der ihn nicht wirklich ausfüllte und begab sich wieder nach Amsterdam. Sein Onkel, Petrus Franziskus Laarman, kümmerte sich um die Vermögensverwaltung des jungen Leonardus. Er war ein gewiefter Kaufmann und mit den besten Bankhäusern Amsterdams vertraut.

Leonardus begab sich auf Reisen, als erstes besuchte er die deutschen Länder. Mit dem holländischen Pass konnte er unbehelligt reisen. Seine erste Station war die alte sächsische Handelsstadt Leipzig, dann besuchte er die thüringische Universitätsstadt Jena, die Residenzen Weimar und Gotha. Überall war er ein gern gesehener Gast, knüpfte Verbindungen zu liv- und kurländischen Exilanten, machte sich mit den Leuten bei Hofe bekannt und besuchte fleißig die Theateraufführungen im berühmten Ekhof-Theater.

Später reiste er nach Heidelberg. Doch etwas war geschehen, was den bisher so weltgewandten Leonardus vollkommen verändert hatte. Er war plötzlich sehr zurückhaltend und vorsichtig im Umgang mit den Menschen geworden, eigentlich mied er jedweden Kontakt.

Außerdem wurde er seit einiger Zeit in Begleitung einer unbekannten Schönen gesehen. Ob sein Sinneswandel mit dieser Frau im Zusammenhang stand, war schwerlich zu beurteilen. Van der Valck war Anfang Dreißig, reich, gebildet, viel gereist – ein Mann, der eigentlich an die Gründung einer Familie denken sollte.

Die unbekannte Dame in seiner Begleitung schien auf ihn einen seltsamen Einfluss zu haben. Plötzlich reiste der zuvor sehr selbstbewusst aufgetretene Leonardus unter falschem Namen, nannte sich Baron Charles Louis Vavel de Verzay, zog sogar das vollkommene Incognito vor.

Von seiner Begleiterin erfuhr man überhaupt nichts. Mit keiner Silbe erwähnte er, wer die ungewöhnliche Begleiterin war. Der Diener, ein ehemaliger Schweizer Gardesoldat namens Scharr, der sich um alle Belange des Paares kümmerte, war ebenfalls ein schweigsamer Mensch, der über die Identität seiner Herrschaft kein Wort verlor.

Leonardus schien auf der Flucht zu sein. Anstelle der großen Städte und der angesagten Gesellschaft reiste er jetzt vollkommen unauffällig, mied größere Städte und quartierte sich in eher unscheinbaren Pensionen ein. Längere Zeit verbrachte er mit seiner Begleiterin in der Hofapotheke im schwäbischen Ingelfingen.

Er vermied jedweden Kontakt zu ortsansässigen Honoratioren. Früher war er stets um Kontakte bemüht, war offenherzig und parlierte mit allen Menschen seiner Umgebung. Davon war nichts mehr zu spüren. Leonardus Cornelius van der Valck war nicht mehr derselbe, der er vor kurzem noch war. Seine Flucht aus der Zivilisation setzte er fort, verbrachte viele Monate auf abgeschiedenen Höfen der Schwäbischen Alb, kreuzte kurz in Neuwied unweit Koblenz auf, um aber nach wenigen Tagen wieder zu verschwinden. Offensichtlich fühlte er sich verfolgt.

Um seine Verfolger abzuschütteln, lancierte er im »Merkur« eine Todesanzeige von sich selbst. Das war im Jahre 1804. Leonardus Cornelius van der Valck hatte offiziell aufgehört zu leben.

Der Mann, der jetzt in Begleitung der unbekannten Dame auftrat, führte nur noch den französischen Namen Vavel de Verzay. Als solcher kam er auch nach Wien, traf sich mit zahlreichen wichtigen Leuten bei Hofe und sollte sogar einem Treffen mit dem zu Gast weilenden russischen Zaren Alexander beigewohnt haben. Zwei Jahre dauerte seine Flucht quer durch Österreich, in diversen Städten tauchte er auf, ohne jedoch längere Zeit zu verweilen.

Die hartnäckigen Verfolger schienen es auf seine Begleiterin abgesehen zu haben. Sorgfältig schirmte er sie vor der Außenwelt ab, so dass kaum ein Fremder sie zu Gesicht bekam.

Schließlich kehrte er 1807 nach Thüringen zurück. Österreich war ihm ein zu heißes Pflaster geworden. Napoleon marschierte mit seiner Grande Armee durch Europa, eroberte ein Königreich nach dem anderen. Nichts konnte seinen Vormarsch stoppen. Das schien Leonardus große Sorge zu bereiten. Seine Verfolger waren höchstwahrscheinlich napoleonische Geheimagenten, die Orders hatten, die unbekannte Dame nach Frankreich zurückzubringen.

Leonardus‘ Mission war es, sie vor diesem Schicksal zu bewahren. War es wirklich eine Prinzessin, die er so sorgfältig vor der Außenwelt verbarg? Eigentlich war es ihm egal, aber er hatte es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, dieser Frau das ihr zugedachte Schicksal zu ersparen.

Liebte er sie? Gut möglich.

Aber was war schon Liebe? Eine Leidenschaft, die schnell verging. Leonardus Verhältnis zu der Schönen war unzweifelhaft komplizierter als es eine auflodernde Liebelei sein konnte.

Nein, da war mehr im Spiel als nur ein vages Gefühl. Die Hingabe und große Empathie, die er für sie empfand, war an ein höheres Ziel gebunden. Es ging um mehr. Da war hohe Politik mit im Spiel.