19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein fulminant erzähltes Porträt der deutschen Nachkriegsgesellschaft.

Im April 1952 begann vor dem Landgericht München ein Sensationsprozess. Angeklagt war der prominenteste Jude in Deutschland nach dem Krieg: Philipp Auerbach. Er hatte Auschwitz überlebt und stritt wie kein anderer für die Überlebenden des Holocaust. Seine Richter, ehemalige Nazis, verurteilten ihn wegen geringer Vergehen. Auerbach nahm sich noch am selben Tag das Leben.

Sein Schicksal steht symbolhaft dafür, dass es die »Stunde Null« nach dem Krieg so nicht gegeben hat. Dass alte Eliten zu neuen wurden und der Antisemitismus fortlebte. Hans-Hermann Klares fulminante Biographie taucht die Nachkriegszeit in neues Licht. Sie lässt eine Welt wieder auferstehen, in der Hundertausende Displaced Persons in Deutschland für ein Leben in Würde kämpfen mussten.

»Wer dieses Buch gelesen hat, wird schnell realisieren, dass es die berühmte ›Stunde Null‹ so nicht gegeben hat. Alte Eliten wurden schnell zu neuen Eliten, altes Denken zu neuem.« MICHAEL BRENNER IN SEINEM NACHWORT.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 703

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

»Man stelle sich einmal vor, ein ambitionierter Filmautor möchte ein sensationsheischendes Drehbuch über die unmittelbaren Nachkriegsjahre schreiben. Er denkt lange nach, welche Figur sich wohl am besten als Protagonist eignen würde. Natürlich ein Jude! Noch besser ein Auschwitzüberlebender! Und nicht irgendeiner, sondern doch gleich der bekannteste Jude in Deutschland! Und um so richtig zu provozieren, vertauscht der Drehbuchautor die Rollen: der Jude soll kein Opfer sein, sondern ein Täter, dem der Prozess gemacht wird. Zu Gericht über ihn sitzen lauter ehemalige Nazis. Doch das ist dem Autor noch immer nicht genug. Der Protagonist wird am Ende verurteilt und nimmt sich am Tag der Urteilsverkündung das Leben. Die Reaktion von Produzenten auf so einen Plot, würde wohl einhellig lauten: ›Aber bitte schön, mein Herr, diese Geschichte glaubt Ihnen doch keiner!‹ Der Drehbuchautor ist erfunden, aber der so unglaublich klingende Plot keineswegs.« Michael Brenner in seinem Nachwort

Über Hans-Hermann Klare

Hans-Hermann Klare, geboren 1956, war lange Jahre Autor und leitender Redakteur beim »Stern«. Seine Reportagen handeln vom Ende der Apartheid in Südafrika, vom Völkermord in Ruanda und vom Aufstand der Indigenen in Mexiko. Sein Porträt des amerikanischen Kriegs-Fotografen James Nachtwey war die Grundlage für den Oscar nominierten Dokumentarfilm »War Photographer«. Er engagiert sich seit vielen Jahren für die UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland und ist seit 2016 Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

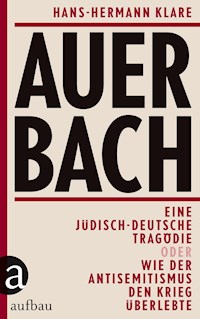

Hans-Hermann Klare

Auerbach

Eine jüdisch-deutsche Tragödie oder Wie der Antisemitismus den Krieg überlebte

Mit einem Nachwort von Michael Brenner

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Kapitel 1

München, 14. August 1952

Kapitel 2

München, September 1946

Kapitel 3

Hamburg, Dezember 1906

Kapitel 4

Antwerpen, September 1934

Kapitel 5

Le Cyprien, Mai 1940

Kapitel 6

Berlin, Dezember 1942

Kapitel 7

Auschwitz, Juni 1944

Kapitel 8

Buchenwald, Februar 1945

Kapitel 9

Düsseldorf, August 1945

Kapitel 10

München, September 1946

Kapitel 11

New York, Mai 1945

Kapitel 12

Dachau, April 1947

Kapitel 13

München, Januar 1951

Kapitel 14

München, 14. April 1952

Kapitel 15

München, 14. August 1952

Kapitel 16

München, 18. August 1952

Nachwort

Dank

ANHANG

Anmerkungen

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Quellen und Archive

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Impressum

Für Elisabeth

Kapitel 1

München, 14. August 1952

Als er bald nach dem Ende des Prozesses den Gerichtssaal mit seinen Anwälten verließ, hatte er den Entschluss vermutlich noch nicht gefasst. Zu viel stürmte da noch auf ihn ein. Zu aufgewühlt war er für irgendwelche Gedanken, die über den Augenblick hinausgingen. Aber er hatte für diesen Moment vorgesorgt. Er hatte genug Tabletten gehortet.

Zügig leerte sich der helle Raum. Richter und Beisitzer hatten ihre Akten unter den Arm genommen und waren in das Beratungszimmer hinter der Richterbank verschwunden. Demnächst würde der rote Plüschsessel hinausgetragen werden. Darauf hatte er Platz nehmen dürfen, um trotz seiner vielfältigen Beschwerden an der Verhandlung teilnehmen zu können. Der weiche Sitz statt einer harten Bank war wie ein Zugeständnis erschienen, eine Geste des Wohlwollens, die man als Hoffnungszeichen hatte deuten können. Bis jetzt. Bis zur Verkündung des Urteils.

Insgesamt 62 Verhandlungstage mit 130 Zeugen und 8 Sachverständigen im Saal 185 lagen hinter ihnen.1 Ein gewaltiger Aufwand. Im Laufe des Verfahrens waren wesentliche Teile der Anklage zusammengebrochen. Von Betrug und Erpressung war bald keine Rede mehr. Nur noch von unvollständiger Buchführung, von der Aufforderung an Geschäftspartner, für die gute Sache zu spenden, vom unberechtigten Führen eines Doktortitels. Umso härter fiel das Urteil aus. Die Reaktion darauf teilte Prozessteilnehmer und Zuschauer in zwei Lager: Bestürzung bei den einen, Genugtuung bei den anderen.

Den beiden Verteidigern blieb bloß, ihren Mandanten auf den hohen Flur des Münchner Justizpalastes hinauszubegleiten, vorbei an den Journalisten, die ihre Notizen durchgingen oder ein paar Worte miteinander wechselten, bevor sie in die Redaktionen zurückeilten. Auf den breiten Treppen passierten die Männer Menschen, die ihren Dingen nachgingen, als sei nichts geschehen. Einige hielten inne, um einen letzten Blick auf den prominenten Angeklagten zu werfen, der nun ein Verurteilter war. Zügig durchmaß er mit seinen Anwälten die langen Gänge des neobarocken Gebäudes. Schließlich traten sie hinaus in die Hitze des späten Sommertags.

Drei Monate hatte Philipp Auerbach diesen Weg zurücklegen müssen, mal mittags, mal nachmittags gegen halb fünf, bisweilen am frühen Abend. Nicht immer war er aufrecht gegangen. Manchmal quälten ihn die Nierensteine so sehr, dass jeder Schritt eine Anstrengung bedeutete. Vom April bis zum Juni hatte ihn stets ein Wachtmeister abgeführt. Wenn das Gericht sich wegen einer Unterbrechung oder zur Mittagspause zurückzog, wurde der Häftling in eine Zelle im zweiten Obergeschoss gebracht.2 Auf einer schmalen Holzpritsche harrte er dort aus, bis es weiterging. Am Ende eines Prozesstages fuhr ihn ein Streifenwagen zurück in die Privatklinik Josephinum nahe dem Englischen Garten. Dort sorgten Ärzte dafür, dass er kräftig genug für den nächsten Prozesstag war. Vor seinem Krankenzimmer hielten Polizisten Wache.

In den vergangenen acht Wochen war die Lage etwas besser geworden. Über ein Jahr hinweg hatten seine Anwälte versucht, ihn aus der Untersuchungshaft herauszuholen. Das Gericht hatte alle Anträge der Verteidigung abgelehnt. Schließlich blieb dem Vorsitzenden Richter jedoch nichts anderes übrig, als ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen: Der Freiheitsentzug stand in keinem Verhältnis zu den Vorwürfen, die übrig geblieben waren. Der Angeklagte blieb danach zwar weiterhin als Patient im Josephinum. Nur standen jetzt nicht länger vier Beamte im Wechsel vor seiner Tür, die jeden seiner Schritte begleiteten und jeden Besucher argwöhnisch beäugten. Diese Erleichterung hatte Anlass zu Hoffnung gegeben.

Am späten Nachmittag des 14. August 1952 verließen Philipp Auerbach, seine Frau Margit, sein Fahrer Karl Heid und die Anwälte das Gerichtsgebäude.3 Sie überquerten die Prielmeyerstraße und gingen in den Königshof schräg gegenüber. In dem alten Münchner Luxushotel am Karlsplatz, das in den Bombennächten des Krieges bis auf die Grundmauern zerstört und nun Stück um Stück wiederaufgebaut worden war, wollten sie sich ein letztes Mal beraten. Die Stimmung schwankte zwischen Ernüchterung und Empörung, beim Verurteilten wie bei seinen Verteidigern. Allerdings gingen die Juristen bereits davon aus, dass sie in Berufung gehen würden. Sie planten die nächsten Schritte. Sie mussten bloß darauf warten, bis ihnen die schriftliche Begründung des Urteils vorliegen würde.

Noch am Abend zuvor hatte Philipp Auerbach sich überzeugt gegeben, dass sein Prozess nur mit einem Freispruch enden konnte. Nun lautete das Urteil des Landgerichts München I auf zweieinhalb Jahre Gefängnis, zusammengestückelt aus diversen Einzelstrafen, drei Monate hier, vier da, dazu 2700 Mark Geldstrafe.4 Ein überaus hartes Urteil, so hatten es schon Zuschauer und Beobachter der Presse empfunden, als der Vorsitzende Richter es verkündete.

Nach einer Stunde fuhr Karl Heid seinen Chef vom Hotel zurück in die Privatklinik in der Schönfeldstraße. Bis zur Festnahme ein gutes Jahr zuvor war er offizieller Chauffeur Philipp Auerbachs gewesen. Danach hatte dieser ihn privat angestellt. Auch wenn das Geld knapp geworden war, wollte er seiner Frau zuliebe nicht auf Auto und Fahrer verzichten. Im Josephinum warteten die Ärzte schon auf seine Rückkehr. Vielleicht hatten sie im Radio gehört, dass ihr Patient verurteilt worden war, als der Wagen vorfuhr und der Fahrer Philipp Auerbach auf dem Weg zu seinem Zimmer im ersten Stock der Klinik stützte. Anschließend fuhr der Chauffeur los, um auch Margit Auerbach abzuholen.

Bald darauf trafen sie sich wieder im Krankenzimmer. Ausführlich redeten sie noch einmal über den Prozess und waren sich in ihrer Meinung über den Urteilsspruch einig. Philipp Auerbach schimpfte Mal um Mal über den Staatsanwalt. Dann wieder empörte er sich über das »Schandurteil« und den Vorsitzenden Richter. Bald kam das Gespräch auf einen Kuraufenthalt in Bad Gastein, möglichst noch bevor der Kranke die Reststrafe würde antreten müssen. Und für den folgenden Tag plante er mit seiner Frau einen Ausflug nach Kochel am See in Oberbayern. Als die Stationsschwester Kanuta gegen neun Uhr vorbeisah, erklärte Auerbach ihr, er wolle ausschlafen und sich von den Strapazen des Prozesses erholen.5

Gegen zehn Uhr abends verabschiedete sich Philipp Auerbach schließlich an diesem heißen Donnerstag von seiner Frau Margit. In seinem Schlusswort hatte er im Gerichtssaal noch einmal seine Unschuld beschworen. Dabei hatte er am Ende den Patriarchen Abraham aus dem ersten Buch Mose zitiert: »Ich hebe meine Hände auf zu dem höchsten Gotte, den Herren des Himmels und der Erde, dass ich auch nicht einen Faden, einen Schuhriemen genommen habe.« Beim Abschied hatte Margit Auerbach den Eindruck, ihr Mann habe trotz allem ein wenig Balance wiedergefunden. Er plante ja bereits für die Zeit danach.

Gegen elf kam der Stationsarzt Dr. Eduard Weig.6 Sein Patient litt an Nierensteinen und einem Tumor der Nebennierenrinde. Weig gab ihm eine Spritze gegen die Schmerzen, bevor er sich für die Nacht verabschiedete. Philipp Auerbach war nun allein.

Er machte sich daran, zwei letzte Briefe zu schreiben. Einen, der für die Öffentlichkeit bestimmt war, und einen zweiten – wenige Zeilen bloß – an seine Familie. Mochte er auch auf seine Nächsten gefasst gewirkt haben, in Wahrheit war alles, was ihm seit seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Kraft gegeben hatte, durch den Schuldspruch zerstört.

Wenn Philipp Auerbach sich an diesem Abend Vorwürfe gemacht haben sollte, dann wohl, dass er bisweilen doch daran geglaubt hatte, man werde ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Nur darum hatte er den Vorsitzenden Richter in seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung für sein Verhalten um Entschuldigung gebeten. Während des Prozesses hatte er oft reagiert, mal ironisch, mal aufbrausend, wenn ihm die Vorwürfe des Staatsanwalts oder die abwertenden Bemerkungen des Landgerichtsdirektors unerträglich geworden waren. Aber er hatte bis zu diesem Augenblick seinen Glauben an den deutschen Staat und seine Institutionen noch nicht ganz verloren und darum am Ende der Verhandlungstage versöhnlich geklungen.

Er hatte die letzten Jahre überhaupt nur deswegen im Land der Täter bleiben können, statt wie seine erste Frau und die gemeinsame Tochter nach Amerika auszuwandern, weil er auf einen Neubeginn im Guten vertraute. Die beiden hatten ihn angefleht, zu ihnen nach New York zu ziehen. So wäre die Familie nach den langen Zeiten der Angst umeinander wieder vereint gewesen. So hätten die Qualen von Krieg, Konzentrationslager und Flucht ein gutes Ende finden können.

Er aber hatte es abgelehnt, Deutschland zu verlassen. Für seine Ex‑Frau Martha und ihre inzwischen 18‑jährige Tochter Helen hingegen war es unvorstellbar, in das Land zurückzukehren, dessen Mördern sie knapp entkommen waren. Philipp Auerbach nahm es auf sich, Frau und Tochter zu enttäuschen. Nur so konnte er etwas wie Wiedergutmachung für andere erstreiten: für jene, die wie er Überlebende waren, aber nicht so gut ausgebildet, so durchsetzungsfähig, so geschickt und nicht so stark. Das sah er als seine Bestimmung an. Darum hatte er schließlich 1947 in die Scheidung eingewilligt, auf dass seine erste Familie und er getrennte Wege gehen konnten.

Wenn er sich an diesem Abend Vorwürfe gemacht haben sollte, dann vermutlich den, dass er geglaubt hatte, nach der Katastrophe gäbe es Läuterung, Besinnung, einen Neuanfang. Schon vor sechs Jahren hätte ihm in Düsseldorf klar werden müssen, dass er einer Illusion nachhing. Stattdessen hatte er sich nach dem Ärger am Rhein in die Arbeit in München gestürzt, überzeugt davon, seinen Beitrag zu leisten, damit weder Krieg noch Massenmord je wieder eine Zukunft hätten. Er hatte sich mehr zugemutet, als Herz und Nieren vertrugen. Mehr, als die Ärzte für zumutbar hielten. Hätte es eine Alternative zu dieser Aufgabe gegeben? Nein, die gab es nicht. Er sah sie nicht. Er wollte sie nicht.

Zu Beginn des Prozesses im April 1952 hatte Auerbach nicht glauben wollen, dass die Richter imstande sein würden, ihn so herablassend zu behandeln. Und doch kann man die Heftigkeit seiner Reaktionen während mancher Verhandlungstage als Ausdruck von Zweifel deuten. Welchen Grund sollte einer wie er auch haben, dem deutschen Justizsystem, überhaupt einer deutschen Ordnungsmacht zu trauen? Ehemalige Mitglieder von NSDAP und SA saßen über ihn zu Gericht. Den Anwälten war es nicht gelungen, Richter und Staatsanwälte – alle Parteigenossen – wegen Besorgnis der Befangenheit vom Prozess gegen einen jüdischen Funktionär und KZ‑Überlebenden auszuschließen. Ob der Vorsitzende des Landgerichts und seine Beisitzer überzeugte Nazis gewesen oder der Partei aus Karrieregründen beigetreten waren, spielte dabei keine Rolle. Sie waren offensichtlich nicht willens oder in der Lage, sich der Ungeheuerlichkeit dieses Aufeinandertreffens von Tätern und Opfer zu stellen.

In den sieben Jahren seit Ende des Krieges war Auerbach klar geworden, dass sich viel weniger geändert hatte, als Politiker und Beamte die Alliierten und das gesamte Ausland glauben machten. Wenn Deutsche nicht heimlich beklagten, dass sie den Krieg verloren, ja dass sich überhaupt etwas geändert hatte, wollten sie gründlich vergessen und in einen Alltag ohne bedrohliche Fragen zurückkehren. Jeder Prozesstag sollte Philipp Auerbach in dieser Ansicht bestärken.

Das Urteil hatte ihn dennoch nicht bloß überrascht, es hatte ihn erschüttert. Bis dahin war er seinen Verfolgern stets irgendwie entkommen, der Gestapo in Belgien, in Frankreich und in Deutschland, der SS in Auschwitz, Groß-Rosen und Buchenwald. Nun, da alles endlich überstanden war, kam es zum ersten Mal anders.

Philipp Auerbach hatte nicht vorhergesehen, dass Staatsanwalt und Richter über ihn befanden wie über einen gewöhnlichen Verbrecher. Wie über einen gemeinen Betrüger oder skrupellosen Erpresser, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht war. Sie sprachen ihm ab, etwas Großes versucht zu haben. Klein in den zahllosen einzelnen Taten, groß angesichts der Ungeheuerlichkeit der Shoa.

Deren Überlebende waren in erbärmlichem Zustand zu ihm und seiner Behörde gekommen. Hunderte an manchen Tagen. Körperlich am Ende, seelisch zerstört, mitunter noch lange nach Kriegsende in der gestreiften Kleidung der Lager, die meisten ohne feste Bleibe und ohne Perspektive. Viele besaßen nicht mal mehr einen Koffer, in dem sie irgendwelche Habseligkeiten hätten verstauen können. Doch selbst wenn sie den Dreck, in dem sie gehaust hatten, von ihrer Haut abgewaschen hatten, wenn sie sich aus Kleiderspenden mit einem Anzug, einer Bluse, einer Hose, einem Mantel hatten bedienen können, bevor sie zu Auerbachs Behörde gingen; selbst wenn sie die Sträflingskleidung abgelegt hatten, blieben ihre Seelen doch weiter verkrustet. Ihnen zu helfen, unkonventionell wenn nötig, schien Philipp Auerbach das einzig Angemessene. Egal wie. Nur so hatte jüdisches Leben in Deutschland vielleicht eine Zukunft.

Aus diesem Grund hatte er fünf Jahre zuvor den Posten als »Staatskommissar für rassisch, politisch und religiös Verfolgte« in Bayern angenommen. Indirekt leistete er damit zugleich Hilfe für die Täter. So könnten sie ein wenig von ihrer Schuld sühnen.

Die Deutschen hätten ihm dafür dankbar sein müssen, dass er sich um diese Überlebenden der Lager kümmerte. Seit Ende des Krieges nannte man sie gemeinhin DPs, Displaced Persons, Heimatlose. Sie selbst nannten sich nach dem Buch Esra »She’erit Hapletah«, den Rest der Überlebenden. Philipp Auerbach war für das Volk der Massenmörder und Helfershelfer der Wegbereiter zurück in die Zivilisation gewesen, zur Wiederaufnahme in die Menschheit. Statt ihm dafür zu danken, zerrten sie ihn vor Gericht.

Irgendwann an diesem Abend des 14. August in München muss Philipp Auerbach zu dem Schluss gekommen sein, nach dem Urteil sei der Tod das einzig Richtige. Die letzte Konsequenz. Mit gerade mal 45 Jahren. Ein anderer Tod als jener, dem er nur knapp entronnen war, vor gar nicht langer Zeit. Ein Tod von eigener Hand. Nicht dass er den Sieg über den Tod vor ein paar Jahren nicht gewürdigt hätte. Ja, er hatte sogar seine Energie daraus gezogen, diesem Tod entgangen, seinen Peinigern entkommen zu sein, und hatte sich bei weitem nicht so gelähmt gefühlt, so geschwächt, so verzweifelt, so hoffnungslos und so schuldig wie viele andere, die Ähnliches erlebt und sein Büro aufgesucht hatten.

Aber der Tod im Lager durch Hunger, durch Kälte, durch Krankheit wäre nicht dasselbe gewesen, ebenso wenig der direkte im Gas oder durch eine Kugel. Er hatte damals gesehen, wie andere Gefangene dem Schrecken ein Ende setzten und in den Stacheldrahtzaun hineinliefen, bis die Schüsse der Wachleute oder der Stromschlag sie erlösten. Bevor er auf der Pritsche trotz des vor Hunger schmerzenden Magens und der beißenden Kälte endlich eingenickt war, hatte auch Philipp Auerbach womöglich manchmal daran gedacht, dem Leid auf diese Weise zu entkommen.

Nein, dieser Tod am Abend der Urteilsverkündung sollte anders sein, auch wenn das Ergebnis dasselbe wäre: ewige Ruhe. Er hatte beschlossen, sich das Leben zu nehmen. In den letzten Monaten hatten seine Kräfte nachgelassen, der Blutdruck, der Zucker, die Nierensteine ihm arg zugesetzt. Aber sein Entschluss hatte nicht bloß mit der schwindenden Energie zu tun. Nein, dieser Tod sollte zugleich ein letzter Akt sein. Ein Schlussstrich. Eine Befreiung. Eine Anklage.

Und so machte er sich, nachdem die Tür zu seinem Krankenzimmer ins Schloss gefallen war, ans Werk. Darum hatte er Schwester Kanuta zu verstehen gegeben, dass er länger als üblich würde schlafen wollen. Auch diese Vinzentinerin, in ihrer Ordenstracht mit der Flügelhaube die Verkörperung von Ruhe und Verständnis, eine altmodisch bayerisch-katholische Insel der Sicherheit in den vergangenen Monaten, hatte ihn mit ihrer religiösen Zuversicht nicht mehr erreichen können. Philipp Auerbach schrieb nun einen Brief an seine Anwälte und die Nachwelt und einen zweiten an seine Familie.

Nachdem er die Schlaftabletten geschluckt und mit Wasser heruntergespült hatte, fiel sein letzter Blick vielleicht noch einmal auf das Blatt, das er neben das Bett gelegt und mit einem Füllfederhalter beschwert hatte. Dicht dabei die leeren Röhrchen des Schlafmittels. »Mein Blut komme auf das Haupt der Meineidigen!« endete der mit Tinte geschriebene Brief. Ein alttestamentarischer Fluch – das sollten seine letzten Worte sein.7

Während auf dem Krankenhausflur die Geräusche verstummten, verlor Philipp Auerbach allmählich das Bewusstsein.

Kapitel 2

München, September 1946

Als Philipp Auerbach in München ankam, war aus dem abgemagerten KZ‑Häftling wieder ein stattlicher Herr geworden. Gut 1,90 Meter groß, mit hoher Stirn, bereits etwas schütterem, nach hinten gekämmtem Haar und einem schmalen Schnurrbart, hatte er die gestreifte Lagerkleidung aus Auschwitz und den Laborkittel aus Buchenwald schon seit einer ganzen Weile abgelegt. Inzwischen bewies er eine Vorliebe für Zigarren und zweireihige Anzüge und trug eine randlose Brille. Sein Gewicht hatte er nahezu verdoppelt.1 Er wog um die hundert Kilo. Er fühlte sich kräftig genug, sein neues Amt anzutreten. Wenige Tage nach seiner Ankunft erhielt Auerbach die offizielle Ernennungsurkunde als »Staatskommissar für die Opfer des Faschismus«.

In dieses Amt, das schon bald in »Staatskommissar für rassisch, politisch und religiös Verfolgte« umbenannt wurde, hatte ihn Wilhelm Hoegner berufen.2 Der bayerische Sozialdemokrat war 1933 vor den Nationalsozialisten ins Exil in die Schweiz geflohen, bevor die Gestapo ihn wie andere SPD-Politiker festnehmen und ins Lager Dachau transportieren konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die amerikanische Militärregierung Hoegner als bayerischen Ministerpräsidenten ein. Sein Innenminister, ebenfalls Sozialdemokrat, schlug ihm auf Anraten von Parteigenossen aus Düsseldorf Auerbach für den Posten vor. Auch das »Zentralkomitee der befreiten Juden« in der amerikanischen Besatzungszone sprach sich für den Kandidaten aus, und so konnte die bayerische Landesregierung schließlich einen Mann präsentieren, der die Zustimmung der US‑Militärregierung fand. Philipp Auerbach gehörte zu jenem Zeitpunkt bereits zu den bekannten und aktiven Mitgliedern der in Deutschland gerade wieder entstehenden jüdischen Gemeinden.

Mehr als ein Jahr nach dem Ende der Bombennächte war München noch immer vom Krieg gezeichnet. Auch wenn die Aufräum- und Renovierungsarbeiten schon im Sommer zuvor begonnen hatten, glich die Landeshauptstadt an vielen Stellen weiter einem verrotteten Gebiss, aus dem kariöse Stümpfe hervorragten. Die Türme der Frauenkirche waren zwar stehen geblieben, aber beschädigt. Der Marienplatz sah aus wie eine gefegte Brache inmitten von Ruinen. Die Fassade der Staatsoper am Anfang der Maximilianstraße wirkte wie die Kulisse eines einstmals großen Gebäudes. Alliierte Bomber hatten mehr als 60 000 Spreng- und etwa drei Millionen Brandbomben über der »Hauptstadt der Bewegung« der Nationalsozialisten abgeworfen.3 Neunzig Prozent der historischen Altstadt lag in Trümmern, mehr als 80 000 Wohnungen waren komplett zerstört oder unbewohnbar geworden. 300 000 Einwohner galten als obdachlos.4

Viele Bürger lebten in Häusern, deren Dächer und Wände nur notdürftig geflickt waren, mit Treppenhäusern, die einzustürzen drohten. An den Straßenrändern türmte sich der Schutt. Dazwischen wimmelte es von Menschen. Sie waren zu Fuß unterwegs, auf Fahrrädern, mit einem Handkarren oder in der überfüllten Straßenbahn, soweit die Gleise bereits wiederhergestellt waren, auf der ständigen Suche nach den Dingen des täglichen Bedarfs. Dem Normalverbraucher in der amerikanischen Besatzungszone standen im Spätsommer des Jahres 1946 auf Lebensmittelkarten pro Tag 196 Gramm Roggenbrot, 17 Gramm Weizenbrot, 35 Gramm Fleisch, 4 Gramm Käse, 21 Gramm Nährmittel, 9 Gramm Zucker, ein Siebtel Liter Milch, knapp ein Pfund Kartoffeln, 35 Gramm Fisch, 7,5 Gramm Puddingpulver, 3,5 Gramm Erdnussbutter und der 28. Teil einer Dose Fischkonserven zu.5

Philipp Auerbach fand eine erste Bleibe in der Möhlstraße 9 im Stadtteil Bogenhausen. Die sogenannte Hirmer-Villa hatte ursprünglich einem jüdischen Kaufmann gehört.6 Die Nazis hatten ihn enteignet und das Gebäude bald darauf zum »Judenhaus« umfunktioniert: In die einst prächtige Villa hatten sie nach dem Pogrom im November 1938 Dutzende Münchner Juden auf engstem Raum zusammengepfercht. Viele von ihnen würden bald darauf nach Theresienstadt oder ins Lager Kaunas abtransportiert werden. In eine Wohnung im ersten Stock des inzwischen herrenlosen Hauses zog nun ein 39‑jähriger Mann ein, der sich um seinesgleichen kümmern sollte: um die Überlebenden des Nazi-Terrors in Bayern.

In dem großbürgerlichen Stadtteil rechts der Isar zu wohnen, hatte für Philipp Auerbach diverse Vorteile. Das Kellerbüro, in dem er seine Arbeit mit drei Mitarbeitern begann, lag gleich um die Ecke in der Holbeinstraße.7 In der Nachbarschaft, nicht weit vom Friedensengel, hatten sich diverse Einrichtungen der US‑Armee und jüdische Hilfsorganisationen niedergelassen. Die Villen – eine Reihe davon um die Wende zum 20. Jahrhundert von wohlhabenden Juden errichtet – waren zuvor von Nazigrößen wie dem SS‑Chef Heinrich Himmler für den »Lebensborn« oder von Hitlers Stellvertreter Martin Bormann in Beschlag genommen und gleich nach dem Krieg von der amerikanischen Armee requiriert worden.

Hier hatte bereits im Sommer 1945 die »United Nations Relief and Rehabilitation Administration« (UNRRA), die für die DP‑Lager zuständig war und unter dem Kommando der US‑Armee stand, ihre Büros eingerichtet. Das »American Jewish Joint Distribution Committee«, kurz JOINT, einst unter anderem von einem Mitglied der Bankiersfamilie Warburg in den USA gegründet, unterhielt in der Möhlstraße eine Außenstelle. Hinzu kamen die Niederlassungen des »Bayerischen Hilfswerks für die von den Nürnberger Gesetzen Betroffenen« und des »Zentralkomitees der befreiten Juden«. Auch die »Hebrew Immigrant Aid Society« und ein Auswanderungsbüro des »American Jewish Defence Committee« hatten hier eine Bleibe gefunden. Nicht bloß für Visa und Schiffspassagen Richtung USA oder über das Mittelmeer in den Nahen Osten war die Nachfrage groß. Vor allem bemühten sich diese Einrichtungen darum, das tägliche Leben der jüdischen DPs zu organisieren. Ohne die US‑Armee und das Netzwerk jüdischer Organisationen hätte Auerbach nie derart schnell und erfolgreich so vielen Menschen helfen können, die nun in seinem Amt Schlange standen.

Demonstration im DP-Lager Poppendorf, nachdem jüdischen DPs die Einreise nach Palästina von den britischen Behörden verweigert wurde.

Laut der Volkszählung von 1933 hatten 9005 Juden in München gewohnt.8 Nur 84 sogenannte Volljuden lebten nach zwölf Jahren Nazi-Zeit noch vor Ort. Hinzu kamen etwa 400 jüdische Partner aus »Mischehen«.9 Von insgesamt einer halben Million deutscher Juden, denen Flucht und Ausreise aus ihrem Heimatland nicht rechtzeitig gelungen war, konnten bei Kriegsende gerade einmal 9000 die Konzentrationslager und weitere 15 000 private Verstecke lebend verlassen.10 Dennoch hielten sich zu dem Zeitpunkt bereits etwa 75 000 Juden in Deutschland auf.11 Sie hatten sich aus anderen Ländern hierher auf den Weg gemacht. Ihre Zahl war sogar noch weiter gestiegen, als Philipp Auerbach seine Arbeit in München begann.12 Sie kamen aus den Konzentrationslagern, lebende Skelette aus Osteuropa zumeist, befreit von den Armeen der Sowjets, der Briten und der Amerikaner. Andere hatten sich als Flüchtlinge vor den Nazis versteckt, in Polen oder in den Tiefen der Sowjetunion, und sich irgendwie durchgeschlagen. Nun zog es viele von ihnen ausgerechnet in das Land der Mörder. Aber nicht, weil sie sich dort irgendwelches Verständnis erwarteten. Einzig von dem Teil Deutschlands, der inzwischen US‑Besatzungszone war, versprachen sie sich etwas: unmittelbare Hilfe, vor allem Visa. So gelangten viele von ihnen, unterstützt von diversen jüdischen Organisationen oder auf eigene Faust und oft genug bei Nacht und Nebel, über eine Route via Stettin oder durch die Tschechoslowakei schließlich auch nach Bayern. In der Hoffnung, das Land mithilfe der Amerikaner so schnell wie möglich wieder verlassen zu können.

Die osteuropäischen Juden flohen kaum ein Jahr nach dem Ende des Krieges vor dem neuen Antisemitismus in ihrer Heimat Richtung Westen. Manche mussten erleben, dass sie in Städten wie Prag oder Brünn nicht länger willkommen waren, weil sie deutsche Schulen besucht hatten, besser Deutsch als Tschechisch sprachen und sich damit verdächtig machten. Andere waren auf der vergeblichen Suche nach Familienangehörigen und Nachbarn durch Vilnius oder Riga geirrt. Wieder andere stellten nach der Rückkehr in die jüdischen Viertel von Lodz und Krakau fest, dass dort nur noch ein paar versprengte Glaubensbrüder lebten und dass ihre Häuser und Wohnungen längst von Polen in Besitz genommen worden waren. Diese machten keine Anstalten, sie wiederherzugeben. Allerorten kam es zu Konflikten. Mal bewarfen Kinder die Besucher einer Synagoge mit Steinen, mal töteten nie ermittelte Antisemiten vier Menschen, indem sie in einem Krakauer Sanatorium für jüdische Waisenkinder eine Bombe legten.13 Und wer als Jude oder Jüdin in einen Bus oder Zug stieg, musste stets damit rechnen, von aufgebrachten Fahrgästen aufgefordert zu werden, gefälligst nach Palästina zu verschwinden.

Vereinzelt kam es zu Pogromen. Das wohl schlimmste ereignete sich im Juli 1946 in Kielce, etwa 200 Kilometer südlich von Warschau. Bis zum Ausbruch des Krieges hatten etwa 25 000 Juden in der Stadt gelebt, sie stellten die Hälfte der Bevölkerung. Ungefähr 200 von ihnen waren zurückgekehrt, als ein Mann bei der Polizei angab, sein neunjähriger Sohn Henryk sei im Gebäude des Jüdischen Komitees in der Planty-Allee 7 festgehalten worden. Man habe ihn misshandelt und in den Keller geworfen. Dort habe er die Leichen ermordeter Christenkinder liegen sehen. Ihm sei aber glücklicherweise die Flucht gelungen. Als die Polizisten mit Henryk und seinem Vater vor dem Haus des Jüdischen Komitees auftauchten und Passanten die Geschichte erzählten, kam es zu Ausschreitungen. Polizei und herbeigerufenes Militär drangen schließlich in das Gebäude ein. Einige Juden warfen sie aus dem Fenster auf die Straße. Schüsse fielen. 42 jüdische Männer, Frauen und Kinder, unter ihnen eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf ihre Auswanderung nach Palästina vorbereitete, sowie der Vorsitzende des Jüdischen Komitees, Dr. Kahane, wurden ermordet.

Wenige Tage danach gab Henryk zu, dass seine Angaben erfunden waren. Für viele Juden, nicht bloß in Kielce, war damit klar, dass die jahrhundertealte antisemitische Schauergeschichte von den jüdischen Ritualmorden an christlichen Kindern weiterlebte oder wiederaufgelebt war. Hatten sie bis dahin geglaubt oder doch wenigstens gehofft, so kurze Zeit nach dem Ende des Massenmords sei eine neue Zeit für sie angebrochen, sahen sie ihre einzige Chance nun darin, ihre Heimat zu verlassen.14

Nach den Ereignissen in Kielce setzte eine regelrechte Massenflucht ein: 16 000 polnische Juden packten noch im Juli ihre wenigen Sachen, 23 000 im August, weitere 23 000 im September – »eine endlose Schlange von Flüchtlingen, Bündel auf dem Rücken«, wie ein UNRRA-Mitarbeiter bei ihrer Ankunft in der amerikanischen Besatzungszone notierte. »Mütter hielten Babys an der Brust, umklammerten die Hände der Kleinsten, die an ihrer Seite vor sich hin stolperten. Sie fielen buchstäblich zu Boden, wo sie stehen geblieben waren, unfähig, die letzten Schritte bis zum Camp zu gehen. Sie waren aus Krakau und Schlesien angekommen, 700 Meilen entfernt. Väter, Mütter und Kinder, die gelaufen waren, als Anhalter am Straßenrand gestanden hatten, auf Lastwagen geklettert waren, Frachtzüge geentert hatten, in Wäldern geschlafen und es irgendwie geschafft hatten, so weit zu kommen.« 15

Wie so viele andere, die überlebt und es in die US‑Besatzungszone geschafft hatten, machten sie sich bald nach ihrer Ankunft aus den provisorischen Wohnungen Münchens, den Krankenlagern der früheren Fremdarbeiter-Camps und den Kasernen in Feldafing, Föhrenwald, Kaufering, Landsberg und Deggendorf auf den Weg zu Philipp Auerbach und seinen Leuten, um Hilfe zu fordern. Die meisten hatten kaum mehr als ihr nacktes Leben retten können. Viele litten noch lange an den Folgen von Hunger, Misshandlung und katastrophaler Hygiene in den Lagern und hatten zusehen müssen, wie Tausende Leidensgenossen kurz vor oder bald nach der Befreiung an Entkräftung, Entzündungen oder Verzweiflung gestorben waren. Manch einer hatte sein Leben gelassen, weil er nach Jahren des Hungerns bloß zu schnell zu viel in sich hineingestopft und damit seinen ausgemergelten Körper überfordert hatte. Etwa die Hälfte aller Häftlinge überlebte ihre Befreiung nur für Tage oder Wochen. Dass die anderen häufig keine Dokumente besaßen, dass nicht jeder eine für den Rest des Lebens eintätowierte Nummer trug – wie hätte man ihnen das vorhalten können, wenn sie es bis auf das Amt in Bogenhausen schafften? Doch wie ließ sich andererseits feststellen, ob und unter welchen Umständen oder wie lange einer deportiert, inhaftiert, malträtiert worden war? Wie also wollte eine Behörde bemessen, was einem solchen Ex‑Häftling und seinen Verwandten zugestoßen war und was ihm darum zustehen sollte? In Philipp Auerbach gab es in München einen Mann, der um die Schwierigkeiten wusste, aus den Resten oft zufälligen Überlebens einen Amtsvorgang zu machen.

Zunächst einmal ging es aber gar nicht um Entschädigung. Die sogenannte Wiedergutmachung für das erlittene Elend oder den Verlust von Freiheit und Eigentum war nicht das dringendste Problem der DPs. Um überhaupt wieder Tritt zu fassen, bedurften die meisten der unmittelbaren Hilfe. Auerbach und eine wachsende Zahl von Mitarbeitern besorgten Lebensmittelkarten, Medikamente und Einquartierungsberechtigungen für Wohnungen, beschafften Möbel und Bezugsscheine für Schuhe, Mäntel, Hosen, Hemden und Röcke, kümmerten sich um die Verteilung von Kaffee und Zigaretten, organisierten Arbeits- und Studienplätze, drangen bei amerikanischen Organisationen wie deutschen Behörden auf Extrarationen an Fleisch oder Alkohol zu jüdischen Festen wie Pessach oder Rosch Haschana. So besorgte der JOINT noch zwei Jahre nach Kriegsende im Mai/Juni 1947 insgesamt 600 000 Kilo Lebensmittel und 471 830 Zigarettenpackungen für die bayerischen DPs.16 Diese Dinge des täglichen Bedarfs wurden meist gleich vor Ort in den DP‑Lagern verteilt. Ins Amt kamen die Menschen mit ihren größeren Anliegen.

In den 72 000 Akten der Auerbach-Behörde, die heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München lagern und noch längst nicht systematisch erforscht sind, ist das Drama des Überlebens in bürokratische Form gepresst.17 Zwischen roten und grauen Aktendeckeln finden sich ungezählte Schilderungen von Verhaftung, Vertreibung und Tod, mal mit Schreibmaschinen getippt, mal handschriftlich, häufig in Fragebögen kondensiert und auf die bloßen Daten reduziert, nahezu immer bar jeder Emotion. Dazwischen stecken Bewilligungen, Ablehnungsbescheide, Anwaltsschreiben, Gerichtsurteile und Bittbriefe an den Staatskommissar Auerbach, sich einer Sache anzunehmen.

Häufig ist das Grauen hier nicht vollständig abgeheftet. Oft fehlen die Kopien von Karteikarten oder zumindest Beglaubigungen dafür, wie die Bürokraten des Massenmords die Menschen vor ihrem Ende auf die einfachste Form ihrer Existenz reduziert hatten: auf Name, Geburtstag, Adresse, Datum und Grund der Verhaftung. Für die meisten Gefangenen hatte das bedeutet, in den letzten Abschnitt ihres Lebens einzutreten. Die Überlebenden hingegen hatten mit solchen Dokumenten die Grundlage einer neuen Existenz in den Münchner Regalen hinterlegt, ergänzt um die Formulare von Militärbehörden und Hilfsorganisationen oder eidesstattliche Erklärungen. Weil viele nach der Befreiung nicht mehr zu bieten hatten als die Aussage eines anderen, dass sie tatsächlich im Lager gewesen waren, musste ein Güteausschuss unter Vorsitz von Philipp Auerbach regelmäßig entscheiden, ob dem Antragsteller zu glauben und daher zu helfen war, wenn er Unterstützung verlangte, ob bei der Wohnungssuche, bei einem Visum zur Ausreise oder in Form von Entschädigung.

Man muss sich die Dutzenden, bisweilen Hunderten von Menschen, die das Amt des Staatskommissars Auerbach in den ersten Jahren nach dem Krieg an jedem Werktag mehr stürmten und besetzten als besuchten, nicht als eingeschüchterte, traumatisierte Überlebende vorstellen, auch wenn das Überleben sie traumatisiert hatte. Im Umgang mit den Angestellten des Staatskommissariats waren sie oft ungeduldig, vor allem aber: furchtlos. Das war nicht wirklich überraschend, hatten sie doch das Schlimmste überstanden, das bis kurz zuvor unvorstellbar schien: Sie mussten sich bespucken lassen von Passanten, die ihrem Abtransport auf Lastwagen zusahen, während die ersten Nachbarn bereits die gerade verlassenen Wohnungen nach Brauchbarem durchkämmten und die Behörden vor Ort die Versteigerung des Mobiliars oder des Inhalts von Schlafzimmerschränken und Wohnzimmerbuffets vorbereiteten. Sie mussten erleben, wie SS‑Soldaten ihr Ghetto in der Ukraine oder im Baltikum umstellten, wahllos auf jeden einprügelten, nach Lust und Laune Schießübungen machten und dabei Dosen auf den Köpfen von Juden als Zielscheiben platzierten oder wie sie einen nach dem anderen an frisch ausgehobene Gruben führten, um sie dort mit Maschinengewehren umzumähen. Andere hatten sie ohne Wasser und Brot über Tage in Waggons gezwängt, so eng, dass selbst die Ältesten und Schwächsten sich nicht zu setzen vermochten. Wenn dann der Zug in einem der Konzentrationslager eintraf, waren die ersten von ihnen bereits gestorben, häufig in solcher Enge, dass nicht einmal die Toten umfallen konnten. Und sie hatten bald nach der Ankunft im Lager begriffen, dass all jene Familienmitglieder, die an der Rampe nach links geschickt wurden, in den Kaminen der Krematorien endeten.

Sie hatten Hunger gelitten, Misshandlungen erduldet, Seuchen überstanden, sich Erfrierungen zugezogen und bei Exekutionen regungslos zuschauen müssen. Anders gesagt: Sie hatten Autorität der schrecklichsten Sorte erlebt. Deutsche Autorität. Oder, nicht minder schlimm, von Deutschen verliehene Autorität. Die in den schwarzen Uniformen der SS, die in den weißen Kitteln an der Rampe, die der mit dem grünen Dreieck gekennzeichneten Kriminellen, also der Betrüger, Räuber, Vergewaltiger und Mörder, welche die Deutschen zu Handlangern der täglichen Demütigung und Gewalt ernannt oder gedungen hatten. Wovor sollten die Überlebenden noch Angst haben? Wem sollten sie noch Respekt bezeugen?

Wenn sie alle etwas einte, war es das tiefe Misstrauen gegenüber jeder Behörde, einer deutschen zumal. Dass ihnen im Auerbach-Amt meist ein Überlebender gegenübersaß, änderte nichts daran. Bis vor Kurzem noch war jeder deutsche Beamte eine potenziell tödliche Autorität gewesen. Nun aber hatte man es mit einem oft überarbeiteten, müden Repräsentanten des deutschen Staates zu tun. Bis vor Kurzem hätte niemand gewagt, von so jemandem etwas zu fordern. Oft galt schon eine schüchterne Frage als grobe Provokation mit schlimmsten Konsequenzen. Nun aber konnte man sich nicht bloß erkundigen. Man konnte sogar drängen, fordern, wütend werden.

Und so musste sich Philipp Auerbach in seiner gesamten Amtszeit mit Leuten auseinandersetzen, die sich nicht gewürdigt und angemessen behandelt fühlten, ganz gleich, was er und seine Mitarbeiter für sie getan haben mochten. Mit Menschen, die – berechtigt oder unberechtigt – darauf bestanden zu bekommen, was ihnen zustand. Und die keine Geduld mehr hatten, sich noch länger hinhalten zu lassen. Das war der unauflösbare Widerspruch, dem Philipp Auerbach und seine Behörde sich stellen mussten: Sie konnten lindern, aber nichts ungeschehen machen. Darum durften sie auch nicht mit Verständnis oder gar Dankbarkeit rechnen.

Immer wieder zogen Antragsteller gegen Auerbach und seine Behörde vor Gericht oder drohten zumindest, es zu tun, wenn ihnen eine Entscheidung nicht gefiel. Selbst wenn diese berechtigt und gut begründet war. Ein krasses, keineswegs ungewöhnliches Beispiel dafür war der Fall von Paul Leo Scheidel. Mit der Behauptung, politischer Häftling gewesen zu sein, hatte sich der 48‑Jährige im November 1945 in München registrieren lassen, um sich die Betreuung und Versorgung durch das Amt zu sichern. Tatsächlich hatte Scheidel zwischen 1939 und 1942 verschiedene Eigentumsdelikte begangen und darüber hinaus politisch und rassisch Verfolgte an die Gestapo in Prag verraten. Er trug sogar das goldene Parteiabzeichen der NSDAP. »Er hatte in Prag besondere Verbindung zu NS‑Größen und nutzte diese Beziehungen aus, um Deutsche und Tschechen unter Druck zu setzen und aus politischen Gründen zu verfolgen«, ergaben die Nachforschungen von Mitarbeitern Auerbachs. Scheidel war 1943 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, »ist nie in politischer Haft gewesen, sondern – wenn überhaupt – so aus rein strafrechtlichen Gründen in ein KZ eingeliefert worden«. Darum lehnte das »Staatskommissariat für rassisch, religiös und politisch Verfolgte« nicht bloß jede Anerkennung Scheidels ab. In einem Schreiben vom 27. November 1947, unterschrieben von Philipp Auerbach, forderte die Behörde den Oberstaatsanwalt beim Landgericht München I auf, gegen Scheidel einen Haftbefehl zu erlassen. Der drohte dennoch damit, seine Ansprüche mithilfe von Richtern durchzusetzen.18

Hinzu kamen die harmloseren Fälle. Ehemalige KZ‑Häftlinge machten mitunter falsche Angaben über die Art oder die Länge ihrer Lagerhaft. Hinter solchem Verhalten verbarg sich nicht unbedingt verständliche Verwirrtheit, sondern womöglich die berechnende Erwartung auf mehr Startkapital. Nicht selten tischten ehemalige Insassen den Beamten Lügen in der Überzeugung auf, gerade den Deutschen keinerlei Rechenschaft schuldig zu sein angesichts dessen, was diese ihnen angetan hatten. Manchen war die Summe in Reichs- und später in D‑Mark weniger wichtig als die darin ausgedrückte Anerkennung ihres Leidens, für das es in Wahrheit keine ausreichende Kompensation gab.

Mit dem Ende der Nazi-Herrschaft war das Leben nicht nur für die Besiegten, sondern auch für die Überlebenden in völlige Unordnung geraten. An die Stelle meist tödlicher Gewissheit war lebendiges Chaos getreten. Manchmal verfügten die DPs, die zur Behörde kamen, über Papiere, aber nicht über Zeugen, die ihre Behauptungen bestätigen konnten. Manchmal gab es Zeugen, aber keine Dokumente, die etwas hätten belegen können. Mancher wirkte wohlgenährt, erzählte aber von Jahren schlimmster Haft und größten Hungers. Mancher war klapperdürr, hatte aber anscheinend mehr zu essen bekommen als andere.

Philipp Auerbach nahm sich jedes Einzelnen unermüdlich an. Ganz gleich, ob man später seine Freunde oder seine Feinde befragte, ob jüdische Funktionäre oder bayerische Ministerialbeamte – sie alle bestätigten, dass Auerbach meist der Erste und der Letzte bei der Arbeit war. Im Büro war er üblicherweise von morgens um sieben bis abends um zehn, manchmal um elf.19 Er diktierte und telefonierte, ließ sich möglichst jede Akte bringen und scheute weder die schlechten Straßen noch die unzuverlässigen Fahrpläne der Reichsbahn, um sich selbst vor Ort ein Bild zu machen, wo Leute seiner Hilfe bedurften oder welche Funktionäre und Politiker Antrieb und Widerspruch nötig hatten, um das Leben der ehemaligen Lagerinsassen zu erleichtern. Wenn Philipp Auerbach etwas auszeichnete, dann die Unermüdlichkeit, mit der er alles wissen und jeden Vorgang entscheiden wollte. Selbst als sein Amt auf 170 Mitarbeiter in 17 Abteilungen in München angewachsen war, zu denen noch weitere 50 Angestellte in den Außenstellen in Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg hinzukamen, reiste er unentwegt im Dienstwagen mit Chauffeur durch die Lande und besuchte Untergebene wie Bittsteller.20 Er las weiterhin möglichst jeden Brief, gab seinen Sekretärinnen Antwort um Antwort vor, empfing jeden, der irgendwie von Bedeutung sein konnte, und setzte sich nach eigenem Gutdünken bisweilen über Regeln und Anordnungen hinweg, um einen Vorgang abzuschließen und einem Menschen zu helfen.

Man konnte Philipp Auerbach dafür kritisieren, dass er nicht genug delegierte, nicht immer richtig zuhörte und Leute überging, wenn sie ihm bei seiner Arbeit, so wie er sie selbst verstand, im Wege waren. Andererseits gab es so kurz nach dem Krieg noch keine Strukturen, auf die Verlass gewesen wäre. Wer hatte je zuvor versucht, in einer von Krieg zerstörten Gesellschaft für die Davongekommenen eines industrialisierten Massenmordes Hilfe zu organisieren? Darin ähnelte Auerbach den Menschen, die sein Amt tagaus, tagein stürmten: Auch er war auf sich allein gestellt. Nicht aufgeben, sich etwas einfallen lassen, einen Umweg auskundschaften, zur Not die Regeln brechen und sich von nichts und niemandem davon abhalten lassen – das hatten die Jahre im Lager sie gelehrt. Darin hatte die Überlebensstrategie bestanden, von Bittsteller wie von Behördenchef. Darin unterschieden sie sich nicht bloß von einem bayerischen oder preußischen Beamten, sondern von all den anderen, die nach dem Krieg in Deutschland wieder Fuß fassen wollten.

Es gibt von Philipp Auerbach aus diesen Jahren ungezählte Bittbriefe und Eingaben, schriftliche Forderungen, Ideen und Memoranden an alle erdenklichen Politiker, Ministerialbeamte oder Funktionäre jüdischer wie nichtjüdischer Organisationen, dazu Ansprachen und Notizen, mal knapp, mal ausschweifend, mal sarkastisch, mal empört, oft voller Pathos. Sie füllen ganze Aktenschränke. Persönliches gibt es dagegen kaum von ihm. Vermutlich ging das nicht verloren, sondern hat – von einigen Briefen an Familienangehörige abgesehen – einfach nicht existiert. Philipp Auerbach hat vor allem mit dem Spuren hinterlassen, was er sein wollte: als Repräsentant der Verfolgten des Nazi-Regimes. Dies war nicht bloß seine Lebensaufgabe geworden, nein, er sah sich dazu auch befähigt wie kein anderer. Das machte er allen klar, auch jenen, an deren Engagement für die Sache der ehemaligen Opfer kein Zweifel bestand. Otto Küster ist dafür ein gutes Beispiel.

Der Ministerialbeamte in Stuttgart setzte sich ebenfalls energisch dafür ein, den Überlebenden zu helfen und Verordnungen sowie Gesetze für die Wiedergutmachung der Opfer des Nationalsozialismus auf den Weg zu bringen. Sein Engagement war so groß, dass seine Vorgesetzten ihn einige Jahre später ausbooten sollten, weil ihnen die Wiedergutmachung und Küsters entschiedenes Eintreten dafür lästig geworden waren. Zu der Zeit, als Auerbach seine Arbeit in München aufnahm, war Küster noch im Amt. Die beiden begegneten sich immer wieder bei diversen Sitzungen, bei denen die Organisation und die Koordination der Arbeit für die DPs über Ländergrenzen hinweg besprochen wurden. In Küster hatte Auerbach einen zuverlässigen und kenntnisreichen Mitstreiter vor allem gegen die Finanzbehörden in den westlichen Besatzungszonen. Das hinderte Auerbach jedoch nicht daran, in einem Brief an Küster zu schreiben, er könne »verstehen, dass Sie bei allem Wohlwollen, das Sie, lieber Herr Ministerialdirektor, den politisch und rassisch Verfolgten entgegenbringen, die Leiden der Ghettos und der KZ‑Lager nicht aus eigener Erfahrung beurteilen können«.21 Einerseits richtig, andererseits nicht unbedingt im Sinne der gemeinsamen Sache, war eine solche Bemerkung typisch für Philipp Auerbach.

Tatsächlich konnte, wer es vor den Schreibtisch von Auerbach schaffte, oft auf Verständnis hoffen, selbst wenn sich die Aktenlage nicht immer mit dem deckte, was die Menschen in seinem Büro vorbrachten. So schilderte der Schauspieler Rolf Kralovitz, einst Häftling in Buchenwald mit der Nummer 10090, wie es ihm mit Auerbachs Hilfe gelang, 1946 in München unterzukommen, um dort ein Visum für die USA zu beantragen.22 Von seiner Heimatstadt Leipzig hatte er sich bald nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager über Berlin und Hannover mit dem Zug in mehreren Tagen nach Bayern durchgekämpft. Denn Juden mit Geburtsort Deutschland hatten zu jener Zeit nur eine Chance auf ein solches Visum, wenn sie in der amerikanischen Besatzungszone wohnten.

Zunächst versuchte Kralovitz, mithilfe der jüdischen Gemeinde eine Bleibe zu finden. Die schickte ihn jedoch weiter, weil sie ihm nichts zuweisen konnte. »Man musste in München eine Zuzugsgenehmigung haben, das war das A und O. Wenn man keine hatte, bekam man keine Lebensmittelkarten, und dann bekam man kein Zimmer, also konnte man eigentlich nur auf der Straße stehen, schlafen und nichts essen, das war die Situation«, beschrieb er die Lage. Kralovitz war in Buchenwald Philipp Auerbach begegnet, als dieser im Februar 1945 nach dem Todesmarsch von Auschwitz über Groß-Rosen dort inhaftiert worden war. »Auerbach machte es möglich, dass ich innerhalb kurzer Zeit eine Zuzugsgenehmigung bekam, die damals auf dem schwarzen Markt mit furchtbar hohen Preisen gehandelt wurde. Aber ich bekam sie Gott sei Dank umsonst, ich hatte auch gar kein Geld, um mir diese kaufen zu können.«23

Solche Hilfegesuche waren nicht ungewöhnlich für Auerbach. Und sie veranlassten ihn, sich beim Münchner Oberbürgermeister Karl Scharnagl zu beschweren. »Die uns zugeteilten Kontingente«, schrieb er diesem im März 1947, »bestehen in Scheinen, für die keine Deckung vorhanden ist, da entweder die Wohnungen zerstört oder unbewohnbar oder illegal von Nazis oder nicht Befugten besetzt sind. Herr Stadtrat Gerstl hat so viel Mitleid, diese illegalen Einwohner nicht herauszusetzen, hat sich aber nicht überlegt, was mit unseren Betreuten geschieht, die zwei Jahre nach der Befreiung noch keinen ausreichenden Wohnraum ihr Eigen nennen können. Wir behaupten und stellen unter Beweis, dass wir Fälle haben, in denen acht bis zehn Personen in einem Zimmer hausen müssen, oder politisch und rassisch Verfolgte, die jahrelang im Konzentrationslager gewesen sind, in feuchten Kellerwohnungen hausen.«24

Ein anderes Problem waren die vielen Kranken, die noch Monate nach der Befreiung um ihr Überleben kämpften, weil sie etwa an Typhus oder Tuberkulose litten. Im Verein mit der UNRRA und anderen Organisationen sorgte Philipp Auerbach dafür, dass in Geretsried am Starnberger See ein Krankenhaus jüdische Patienten aufnahm. Kaum im Amt, setzte er sich auch dafür ein, Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen als Sanatorium für Lungenkranke zu nutzen.

Heute ein Fünf-Sterne-Hotel, wurde das Schloss während des Ersten Weltkriegs von Johannes Müller als »Freiraum des persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens« für Freunde und Künstler gegründet.25 Hier trafen sich bald Politiker und hohe Beamte wie Otto Meissner, der Chef der Präsidialkanzlei Hindenburgs und später Hitlers, Unternehmerfamilien wie die Bahlsens, der Philosoph Hans-Georg Gadamer, die Schriftstellerin Ricarda Huch und die Pianistin Elly Ney zu Souper, Hauskonzert und Quadrille-Tanz, während Johannes Müller in Vorträgen die Erneuerung christlich-protestantischen Denkens betrieb.26 Der philosophisch Gebildete träumte bald auch von einer »Nationalen Revolution des Gemeinnutzes über den Eigennutz«, sah in Adolf Hitler ein »Werkzeug in Gottes Hand« und jubelte darüber, als das Sudetenland und Österreich heim ins Reich geholt wurden.27 Im Zweiten Weltkrieg diente sein Schloss als Erholungsheim der Wehrmacht. Nach dem Ende des Krieges requirierte es die US‑Armee.

Philipp Auerbach sah darin eine Chance. Er tat alles dafür, dass sich Johannes Müller wegen seiner »Verherrlichung von Hitler in Wort und Schrift« vor der Entnazifizierungs-Spruchkammer in Garmisch verantworten musste.28 Tatsächlich wurde Müller in die Kategorie »Hauptschuldiger« eingeordnet. Seine Enteignung aber dauerte Auerbach zu lang, um rasch für die noch immer große Zahl von tuberkulosekranken DPs sorgen zu können. Deshalb schaffte sein Amt zusammen mit dem JOINT Fakten, nahm das Gebäude 1947 in Besitz und eröffnete darin ein Sanatorium.

Der Journalist Ernest Landau, jüdischer Häftling aus dem Konzentrationslager Dachau, hat über den für Überlebende unglaublichen Luxus von Schloss Elmau geschrieben, in dem sich bis zu 200 Patienten für jeweils zwei Wochen erholen durften: »Dr. Henry Heitan, der Chefarzt des Joint in Feldafing, hat dieses Schloss ausfindig gemacht und beschlossen, dort ein Erholungsheim für rekonvaleszente und ruhebedürftige aus den Konzentrationslagern befreite Juden zu errichten. Bisher hatten die jüdischen DPs nur in Lagern gelebt. In Zimmern, in denen sie zu 20 und mehr Menschen hausen mussten. Sie schliefen in zwei- bis dreistöckigen Holzbetten, sie aßen an Holztischen ohne Tischtuch und selten bloß mit Messer und Gabel. Begreiflich, dass ihnen das keine Freude bereitete. Begreiflich auch, dass diese Lager selten in sauberem Zustand angetroffen wurden. Man hatte Dr. Heitan gewarnt. Die sauberen Handtücher würden schnell schmutzig werden, die Seife aus den Badezimmern verschwinden. Man würde Geschirr zerbrechen und es wäre überhaupt schade um so ein schönes Schloss. Dr. Heitan aber hatte seine Theorie. Er meinte, dass nicht die Menschen die Bedingungen schüfen, sondern umgekehrt, die Bedingungen die Menschen. Und er wagte das Experiment.«

Landau beschrieb die gefliesten Badezimmer, das holzgetäfelte Gesellschaftszimmer, den eleganten Speisesaal, die Bibliothek und den Theatersaal, in dem ein Orchester »Bei Mir bistu Shein …« probte. Und er schloss seinen Text mit den Worten: »150 Menschen dürfen jeweils 14 Tage hindurch in Elmau verbringen. 150 junge Menschen kehren nach Ablauf dieser Zeit wieder ins Lager zurück. Sie erzählen von Elmau. Sie zehren von Elmau, als dem schönsten Erlebnis seit ihrer Befreiung. Aber noch etwas anderes geschieht: Wohin diese Menschen kommen, sie bemühen sich, das Elmauer Leben, das Elmauer Benehmen, die Höflichkeit und die Zuvorkommenheit auch dort zu leben, wo die äußerlichen Umstände es zwar noch schwierig gestalten, wo aber mit gutem Willen vieles verbessert werden kann. Und das scheint mir das schönste Resultat von Schloss Elmau zu sein.«29

Solch individuelles Glück mochte Stimmung wie Gesundheit so mancher DPs verbessern. Es änderte nichts an der Enge, in der sie danach wieder ohne Perspektive zusammengepfercht leben mussten. »Hier sammelt sich der Rest des Judentums und hier ist der Wartesaal. Es ist ein schlechter Wartesaal, aber wir hoffen, dass der Tag kommen wird, an welchem man die Juden an ihren Platz führen wird«, hatte Dr. Zalman Grinberg, der erste Präsident des »Zentralkomitees der befreiten Juden in der amerikanischen Zone« bereits einige Monate nach Kriegsende im Deutschen Museum in München gesagt, wo DPs ebenfalls eine Bleibe gefunden und jüdische Hilfsorganisationen Büros eröffnet hatten.30 Das beschrieb die Stimmung der meisten. So kam die UNRRA bei einer Umfrage im Frühjahr 1946 zu dem Ergebnis, dass 18 072 von 19 311 Juden über 14 Jahren ihre Zukunft in Palästina sahen, 393 in den USA, 95 in Europa und 13 in Deutschland.31 Der größte Wunsch fast aller Überlebender bestand ganz offensichtlich darin, möglichst schnell ein Visum für die Ausreise zu bekommen. Das war aus vielerlei Gründen schwierig.

Immer wieder gab es Konflikte, vor allem mit den Briten, den Mandatsträgern in Palästina. Die hatten zwar schon mal Jahrzehnte zuvor grundsätzlich signalisiert, dass ein jüdischer Staat für sie vorstellbar wäre. Aber sie wollten die Zahl derer, die über das Mittelmeer in den Nahen Osten ausreisten, gering halten und die Menge der Visa pro Jahr beschränken. Auch die USA waren nicht bereit, einfach jeden aufzunehmen, der zu ihnen kommen wollte, obwohl diverse amerikanische Organisationen sich für jüdische Emigranten einsetzten. Kranke und politisch angeblich Unzuverlässige hatten oft kein Glück, wenn sie sich um die Einreise bewarben.

Wenn jemand an der Emigration der in Bayern lebenden Juden großes Interesse hatte, dann die Deutschen. Die wollten sie loswerden. So sagte Münchens Bürgermeister Karl Scharnagl dem Radiosender Voice of America, dass der Antisemitismus in Bayern verschwinde, »wenn die Juden ihre geringen Vergünstigungen nicht mehr erhielten« und dass »eine Beruhigung erst durch die Auswanderung dieser Menschengruppe« zu erwarten sei. Und der Landtagsabgeordnete Dr. Max Rief hatte sich schon zuvor darüber aufgeregt, denn »die ganze Bevölkerungskloake ströme nach Bayern«.32

Philipp Auerbach sollte im Laufe von fünf Jahren annähernd hunderttausend Juden bei der Ausreise aus Bayern helfen.33 Er hatte nicht das Recht, über Visa und Aufnahmequoten zu entscheiden. Aber er konnte sich mit seinen Mitarbeitern um den oft aufwendigen Papierkram, um Schiffspassagen und Startkapital für die Emigranten kümmern und bei der Militärbehörde wie bei den amerikanischen Hilfsorganisationen dafür werben, die Zahl derer, die ausreisen dürfen, zu erhöhen. Dem Staatskommissar lagen nicht allein die sehnlichsten Wünsche der ihm Anbefohlenen am Herzen. Er erfüllte mit seiner Arbeit zugleich, gewollt oder ungewollt, die Erwartungen von Kommunalpolitikern und Ministern in Deutschland. Aus deren Perspektive war jeder jüdische Emigrant ein Kostgänger weniger. Es gehört als bittere Ironie zur Lebensgeschichte Philipp Auerbachs, dass selbst seine größten Gegner ihm noch Jahre später bescheinigen sollten, dass er den Bayern einen großen Dienst erwiesen und Millionen erspart habe, weil er sich so unermüdlich dafür verwendet hatte, dass seine einstigen Leidensgenossen aus dem Land verschwanden.

Dazu waren Regelungen nötig, für die es keine Vorbilder gab. Philipp Auerbach machte sich bald nach Amtsantritt in München darüber Gedanken, wie eine Entschädigung aussehen könnte, die sowohl Anerkennung des Erlittenen wie Ausgleich von Verlusten war und mittellose Überlebende in die Lage versetzen würde, irgendwo und irgendwie neu anzufangen. »Wiedergutmachung heißt nicht: Bereicherung! Wiedergutmachung heißt nicht: nach Vermögen streben!«, schrieb er kurz vor Weihnachten 1947 im Informationsdienst der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), der er angehörte, weil sich hier politisch Verfolgte, ob Kommunisten, Sozialdemokraten oder Liberale, dazu jüdische Überlebende über alle Zonengrenzen hinweg zusammengeschlossen hatten. »Wiedergutmachung heißt: den moralischen Wert des Menschen wieder anzuerkennen, den man uns geraubt. Wiedergutmachung heißt: das zurückgeben, was man uns genommen hat. Aber das vermag ein Mensch nicht zu tun. Was unsere Überlebenden an Kraft einbüßten, können wir ihnen nicht zurückgeben. Das Teuerste, was sie verloren, ist dahin, aber der Glaube an die Gerechtigkeit, an den Mensch im Menschen und der Glaube an die Zukunft Deutschlands in einer wahren Demokratie ist uns geblieben.«34

Auerbach wehrte sich vor allem gegen den bei deutschen Politikern so beliebten Gedanken, Entschädigung und Wiedergutmachung seien eine Art Wohlfahrt, den Juden wie den politisch Verfolgten von den Granden Nachkriegsdeutschlands und deren Volk großzügig gewährt. Für ihn war sie ein Recht, einklagbar, Schadensersatz für Raub, Freiheitsentzug, Qualen und Mord.

Die Gänge der Auerbach-Behörde glichen in der ersten Zeit nach dem Krieg einer großen Börse. Hier handelte man nicht mit den Dingen des täglichen Lebens. Die gab es vor allem von den Amerikanern, auf dem Schwarzmarkt vor den Lagern und bei den zahllosen Händlern in den provisorisch errichteten Kiosken um die Ecke in der Möhlstraße. Hier, in der Holbeinstraße, tauschte man Informationen miteinander aus. Viele DPs waren schon vor langer Zeit von ihren Familien getrennt worden. Seitdem hatten sie sich in den Auffanglagern umgehört, um herauszufinden, was mit den Liebsten geschehen war. Vielleicht hatten sie einen Onkel oder eine Tante getroffen oder waren einem Nachbarn begegnet, der ein wenig mehr wusste als man selbst. Oder sie hatten von einem Dritten aus derselben Gegend, aus dem Nachbardorf gehört, der einen kannte, der einen kannte, der aus der Heimat berichten konnte. So versuchten die DPs nun auch auf den Fluren der Auerbach-Behörde die Vergangenheit zu rekonstruieren und Aufschluss darüber zu gewinnen, was die Gegenwart für sie und ihre Familien wohl bereithielt.

Wer bald nach der Befreiung Gewissheit hatte, hatte meist schreckliche Gewissheit. Gute Nachrichten waren selten. Und doch gab es diese unglaublichen Fälle, einem Lotteriegewinn ähnlich, wo einer von seinem Bruder, seiner Frau, seinen Eltern hörte, die an einem ganz anderen Ort irgendwo in Europa, irgendwo in den einst von den Deutschen besetzten Ländern angespült, aber nicht ertrunken waren. Wer davon erfuhr und sich zu seinen Verwandten aufmachen wollte, brauchte Geld und Genehmigungen, um eine solche Reise überhaupt antreten zu können. Denn die Zeit neuer Freiheit mochte angebrochen sein, Reisefreiheit schloss sie nicht ein. Selbst da, wo Züge verkehrten oder Lastwagen der Armee jemanden vielleicht eine Etappe mitnehmen konnten, benötigte man oft einen Passierschein: zwischen den Zonen der Amerikaner, Briten und Franzosen, erst recht aber für die Grenze zur sowjetischen Zone, für die Tschechoslowakei, Polen oder Ungarn.

Eine dieser wunderbaren Wiedervereinigungen erlebte Nora Waksmann.35 Sie war 28 Jahre alt, als britische Truppen sie am 15. April 1945 in Bergen-Belsen befreiten. Irgendwie hatte sie es geschafft zu überleben zwischen dem Unrat und den Bergen von Leichen, die sich gegen Ende des Krieges dort auftürmten. Nora Waksmann kam aus Lodz. Als die SS das Ghetto ihrer Heimatstadt im August 1944 auflöste, wurde Nora mit ihrer Mutter, ihrem Bruder, ihrer Schwester und deren Baby nach Auschwitz transportiert. Außer ihr wurden alle anderen Mitglieder der Familie gleich bei der Ankunft am 27. August für Gaskammer und Krematorium aussortiert. Das Baby warfen die Wachen dabei lebendig in eine Feuerstelle, seine Mutter sprang anscheinend hinterher. Nora Waksmann schaffte man wenige Tage später nach Westen, wo sie nicht weit vom Lager Bergen-Belsen in einem Rüstungsbetrieb arbeiten musste.

Etwa einen Monat nach dem Ende des Krieges gelang es einem Juden aus Lodz, sich per Anhalter nach Bergen-Belsen durchzuschlagen. Er hatte in München von durchreisenden jüdischen Soldaten der britischen Armee gehört, einige Frauen aus seiner Heimatstadt hätten überlebt und würden in einem Lager nördlich von Hannover betreut. Also machte er sich auf die Suche nach Freunden und Verwandten. Dabei traf er Nora Waksmann. Er berichtete ihr, dass sich Isaak Norich in einem Krankenhaus in Bayern befand, um eine schwere Lungenentzündung auszukurieren. Nora konnte ihr Glück kaum fassen. Denn Isaak und Nora waren seit Langem ein Paar gewesen, wenn auch nicht verheiratet. Sie hatten sich in einem Sommercamp in den Bergen bei Zakopane kennengelernt. Im Ghetto in Lodz hatten sie jedoch in getrennten Wohnungen gelebt. Denn auch wenn sich zwei junge Leute wie die beiden zehn Jahre zuvor als Mitglieder einer linken zionistischen Partei begegnet waren – allzu viel Freizügigkeit war in der konservativen Umgebung des jüdischen Viertels von Lodz kaum denkbar. Auf alle Fälle war es aber nichts, was man erzählen würde.

Zunächst begannen die beiden Briefe zu schreiben und einander von dem Jahr zu erzählen, in dem der eine um den anderen gebangt hatte. Sie schrieben sich auf Polnisch. Jiddisch war ihre Sprache nur gewesen, wenn sie sich sahen. Isaak berichtete Nora, wie er von Auschwitz nach Dachau gebracht worden war, zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder. Wie sie dort bei Straßenarbeiten eingesetzt wurden und große Steine in eisernen Loren verschieben mussten. Als ein Aufseher die Arbeiter zu mehr Eile antrieb, traf einer dieser Wagen Isaaks Vater. Er brach sich ein Bein. Die Wunde entzündete sich. Der Vater starb wenige Tage darauf, am 24. März 1945, fünf Wochen vor der Befreiung von Dachau durch US‑Soldaten.

Isaaks Bruder war damals so schwach gewesen, dass er sich geweigert hatte, auf den Todesmarsch der Dachauer Häftlinge Richtung Bad Tölz mitzugehen, als die SS das Lager evakuierte. Hätten Isaak und ein Freund ihn nicht dazu gezwungen mitzukommen, wäre er wahrscheinlich erschossen worden. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, hatte zwei Wochen zuvor, am 14. April 1945, verfügt, dass kein Häftling dem Feind lebendig in die Hände fallen dürfe.

So aber wurden die drei mit anderen Häftlingen in einen Güterzug gepfercht, hundert Leute pro Waggon, der sie – von SS‑Leuten bewacht – Richtung Tirol in die Berge schaffen sollte. Alliierte Flugzeuge griffen den Zug in der Nähe des Starnberger Sees bei Tutzing an, weil sie ihn für einen deutschen Armeetransport hielten. Dabei kamen, wie sich später herausstellen sollte, etwa 60 Häftlinge aus Dachau ums Leben. Als die SS‑Wachen kurz darauf erfuhren, dass amerikanische Soldaten in der Nähe waren, setzten sie sich schließlich ab. Einige Häftlinge befestigten daraufhin ihre gestreiften Jacken an den Waggons, um auf sich aufmerksam zu machen. Andere flohen in den Wald oder in nahe gelegene Scheunen. Am Tag darauf kamen die GIs sowie ein Konvoi des Roten Kreuzes und nahmen sich der Dachauer Häftlinge an. Es war der 2. Mai 1945. Isaak Norich und sein Bruder waren frei.

Als Isaak seinen ersten Brief von Nora bekam, wurde er noch in Geretsried behandelt, ebenso wie sein Bruder. Nora setzte nun alles daran, sich so schnell wie möglich auf den Weg nach Süden zu machen. Tatsächlich fand sie ein paar Wochen später eine Unterkunft im DP‑Lager Feldafing, auf der anderen Seite des Starnberger Sees, gut 20 Kilometer entfernt. Regelmäßig besuchte sie nun Isaak und wartete geduldig auf seine Entlassung aus der Behandlung. Im Dezember 1945 heirateten die beiden schließlich und bekamen bald darauf einen Sohn, den sie Samuel nannten.

Solche Glücksfälle waren natürlich auch Thema auf den Fluren der Auerbach-Behörde. Die Wartenden sprachen dort nicht bloß über die Folgen von Hungerödemen und erfrorenen Gliedmaßen nach nacktem Herumstehen in Eiseskälte, über Wohnungsnot und Lebensmittelrationen. Man ging vor allem Hinweisen nach, zog Erkundigungen ein, erfuhr von Listen, die allerorten aufgestellt und ausgehängt wurden, von Toten und Lebenden, von den Orten, über welche die Davongekommenen in ganz Europa zerstreut waren. Bisweilen stritt man auf Jiddisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Griechisch oder auf Deutsch auch nur um den Platz in der Warteschlange.

Wer sich Fotos aus jener Zeit ansieht, ist vermutlich überrascht, wie gut viele DPs auf den ersten Blick gekleidet zu sein scheinen. Die Männer trugen oft Anzüge und Hüte statt Mützen, außerdem hatten sie häufig Krawatten umgebunden. Die Frauen zogen Kostüme und Kleider an. Weil das meiste davon noch lange aus Spenden stammte oder aus gegen Lebensmittel getauschter Ware bestand, waren viele dieser Kleidungsstücke bei genauerem Hinsehen ein wenig zu groß oder zu eng und hier und da bereits fadenscheinig geworden. Wie überall sonst trafen auch in der Auerbach-Behörde Gütige auf Gerissene, Kluge auf Clevere, Schüchterne auf Selbstdarsteller. Hier begegneten sich gläubige Juden und strenggläubige, ungläubige und solche, die ihren Glauben in den Lagern verloren hatten. Hier standen Weniggebildete und Hochgebildete Schlange, Menschen, die schon in den Schtetln des Ostens ein karges Dasein gefristet hatten, und solche, die zwischen Bücherwänden und Meißner Porzellan groß geworden waren. Was sie alle verband, war der Horror, den sie überlebt hatten. Was sie trennte, war vor allem ihre Fähigkeit, damit umzugehen.

Der Psychoanalytiker Viktor Frankl aus Wien, selbst jüdischer Überlebender, hat über einige der mit ihm Befreiten geschrieben: »Vor allem konnte man bei primitiveren Naturen in dieser Phase oft bemerken, dass sie nach wie vor in ihrer seelischen Einstellung unter der Kategorie der Macht und der Gewalt verharren; nur, dass sie nunmehr, als Befreite, selber diejenigen zu sein vermeinen, die ihre Macht, ihre Freiheit willkürlich, hemmungslos und bedenkenlos nützen dürfen. Für solche primitiven Menschen hat sich eigentlich nichts als das Vorzeichen der alten Kategorie geändert, es ist aus einem negativen ein positives geworden: aus den Objekten von Macht, Gewalt, Willkür und Unrecht sind die entsprechenden Subjekte geworden«.36

Koppel S. Pinson, von Oktober 1945 bis September 1946 für den JOINT in Deutschland und Österreich als Direktor für Erziehung in den DP