19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Erstmals in der Geschichte der Menschheit geht die Wachstumsrate unserer Spezies zurück. Bereits in rund 50 Jahren wird die Zahl der Menschen auf der Erde abnehmen – und zwar schnell. In diesem provokanten Buch erzählt der preisgekrönte Wissenschaftsautor Henry Gee die Geschichte unserer Art – von den Anfängen bis zu ihrem Ende. Mit seinem unverkennbaren Humor zeigt er, wie es den Menschen gelingen konnte, sich immer weiter auszubreiten, obwohl ihre genetische Vielfalt kleiner ist als die der Schimpansen. Wie sie immer neue Herausforderungen überstanden, ihre Lebensgrundlagen rücksichtslos zerstörten, und warum es aus wissenschaftlicher Sicht unausweichlich ist, dass unsere Herrschaft über die Erde ein Ende haben wird. Unvergleichlich kenntnisreich und leichtfüßig erklärt Gee das Rätsel um die sinkende Fertilitätsrate der Menschheit und die Probleme, die eine schwindende Population mit sich bringt. Doch Gee sagt, es gibt Hoffnung: Uns bleiben noch gut 200 Jahre, um einen Ausweg zu finden. Wir müssen uns dringend einer Zukunft stellen, die viel Einfallsreichtum, Weitsicht und Zusammenarbeit von uns verlangt. Einer Zukunft im All.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

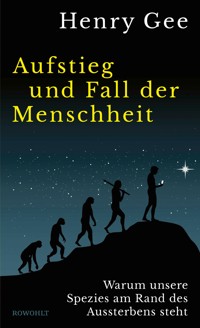

Henry Gee

Aufstieg und Fall der Menschheit

Warum unsere Spezies am Rand des Aussterbens steht

Über dieses Buch

Erstmals in der Geschichte der Menschheit geht die Wachstumsrate unserer Spezies zurück. Bereits in rund 50 Jahren wird die Zahl der Menschen auf der Erde abnehmen – und zwar schnell.

In diesem provokanten Buch erzählt der preisgekrönte Wissenschaftsautor Henry Gee die Geschichte unserer Art – von den Anfängen bis zu ihrem Ende. Mit seinem unverkennbaren Humor zeigt er, wie es den Menschen gelingen konnte, sich immer weiter auszubreiten, obwohl ihre genetische Vielfalt kleiner ist als die der Schimpansen. Wie sie immer neue Herausforderungen überstanden, ihre Lebensgrundlagen rücksichtslos zerstörten und warum es aus wissenschaftlicher Sicht unausweichlich ist, dass unsere Herrschaft über die Erde ein Ende haben wird. Unvergleichlich kenntnisreich und leichtfüßig erklärt Gee das Rätsel um die sinkende Fertilitätsrate der Menschheit und die Probleme, die eine schwindende Population mit sich bringt. Doch Gee sagt, es gibt Hoffnung: Uns bleiben noch gut 200 Jahre, um einen Ausweg zu finden. Wir müssen uns dringend einer Zukunft stellen, die viel Einfallsreichtum, Weitsicht und Zusammenarbeit von uns verlangt. Einer Zukunft im All.

Vita

Dr. Henry Gee, Jahrgang 1962, ist ein britischer Paläontologe und Evolutionsbiologe. Er arbeitet seit über dreißig Jahren als Senior Editor im Bereich Biologie für die renommierte Wissenschaftszeitschrift Nature und ist Autor mehrerer Bücher. Zuletzt erschien von ihm in Deutschland Eine (sehr) kurze Geschichte des Lebens (2021), für das er 2022 den Royal Society Science Book Prize erhielt.

Monika Niehaus ist Diplom-Biologin und hat in Neuro- und Sinnesphysiologie promoviert. Sie ist als Autorin und naturwissenschaftliche Übersetzerin tätig. 2021 wurde sie mit dem Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis ausgezeichnet.

Coralie Wink ist Biologin mit Schwerpunkt Mikrobiologie. Sie ist als Autorin und freie Übersetzerin tätig.

Impressum

Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «The Decline and Fall of the Human Empire» bei Picador, einem Imprint von Pan Macmillan, London.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«The Decline and Fall of the Human Empire» Copyright © 2025 by Henry Gee

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Adobe Stock; Shutterstock

ISBN 978-3-644-02416-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog

In einer Arbeit von einigen Tagen, in der Lektüre von ein paar Stunden, sind sechs Jahrhunderte hingerollt und die Zeit eines Lebens oder einer Regierung wird zu einem flüchtigen Augenblick. Das Grab ist stets neben dem Thron, dem Siege eines Verbrechers folgt fast augenblicklich der Verlust der Beute und unsere unsterbliche Vernunft überlebt und verachtet die sechzig Phantome der Kaiser, die an unseren Augen vorübergezogen sind und sich nur schwach dem Gedächtnis einprägen.

Edward Gibbon

Verfall und Untergang des römischen Imperiums

Von all den Tieren, die in der langen Geschichte der Erde aufgestiegen und wieder untergegangen sind, haben die Dinosaurier die Fantasie der Allgemeinheit am stärksten gefesselt. Sie bevölkern unsere Kinos und Comics. Ihre Bilder grinsen uns von T-Shirts und Frühstücksdosen entgegen. Sie machen sich sogar dort breit, wo sie nichts zu suchen haben. Das Wort «Dinosaurier» hat ein solches Prestige – eine solche Anziehungskraft –, dass sich damit selbst Dinge verkaufen lassen, die nicht viel mit Dinosauriern zu tun haben: In Dawn of the Dinosaurs, einem wunderbaren Buch[1] über die zu Unrecht vernachlässigte triassische Periode – der Periode vor dem durchs Kino berühmt gewordenen Jura (auch wenn viele der dort dargestellten Dinosaurier aus der noch späteren Kreidezeit stammen) – geht es um einen rund 50 Millionen Jahre langen Zeitabschnitt (250–200 Millionen Jahre vor heute). In dieser Periode entwickelte sich eine Fülle außergewöhnlicher Lebewesen, die zwar sehr interessant sind, den meisten Leuten aber unbekannt sein dürften – die Dinosaurier kommen hingegen erst gegen Ende dieses Zeitabschnitts vor und spielen daher im Buch eine Nebenrolle. Dennoch prangen sie auffällig auf dem Titelbild. Und mit dieser paläokulturellen Aneignung ist es noch nicht getan. Populäre Sachbücher über die prähistorische Fauna sind oft mit «Dinosaurier» betitelt, und dann, in kleinerer Schrift, folgt quasi entschuldigend «und andere prähistorische Tiere». In Spielfigurensets, die unter der Bezeichnung «Dinosaurier» vermarktet werden, finden sich häufig Tiere, die Zeitgenossen der Dinosaurier waren, selbst aber nicht zu den Dinosauriern gehörten (man denke nur an die fliegenden Pterosaurier oder an die schwimmenden Plesiosaurier). Auch Dimetrodon ist regelmäßig dabei, ein zähnefletschendes Geschöpf mit einem Rückensegel, das zig Millionen Jahre vor den Dinosauriern lebte und tatsächlich näher mit uns verwandt ist als mit ihnen. Und als wollten die Hersteller solcher Sets uns schon beim leisesten Vorwurf von Anachronismus die Zunge rausstrecken, geben sie nur zu oft noch ein Wollmammut dazu, ein Tier, das mehr als 50 Millionen Jahre nach dem Verschwinden der Dinosaurier über die Erde streifte. «Dinosaurier» ist inzwischen derart synonym mit einem Clickbait, dass ich versucht war, dieses Buch Dinosaurier (in Großbuchstaben) zu nennen, mit dem Untertitel (in kleinerer Schrift) und ihre Rolle in der Evolution und beim Aussterben der Menschheit.

Allerdings kann man auch nicht behaupten, dass es keinerlei Verbindung zwischen Dinosauriern und Menschen gibt. Ganz gleich, was man sonst alles über Dinosaurier sagen kann, sie sind zweifellos und definitiv ausgestorben.[2] Die Faszination, die sie auf die Öffentlichkeit ausüben, beruht zum großen Teil auf diesem einen, einfachen Fakt. Offenbar ging’s den Dinosauriern bis zum Ende der Kreidezeit vor rund 66 Millionen Jahren prächtig. Dann verschwanden sie plötzlich von der Bildfläche, gemeinsam mit den fliegenden Pterosauriern (die keine Dinosaurier waren), den schwimmenden Plesiosauriern (auch keine Dinosaurier), den kultigen lastwagengroßen Ammoniten (schalentragenden Verwandten der Kalmare, definitiv keine Dinosaurier) und vielen anderen Tiergruppen.

Viele Jahre oder gar Jahrzehnte war die Frage nach dem Grund für das Aussterben der Dinosaurier eine Un-Frage, auf die es eine Fülle möglicher Antworten gab. Dutzende davon haben Einzug in die wissenschaftliche Literatur gefunden, auch wenn die Theorien oft eher Geschwätz auf einer Cocktailparty glichen.[3] Die Dinosaurier starben aus, weil ihre Eierschalen so dünn und zerbrechlich wurden, dass die Embryonen nicht mehr ausgebrütet werden konnten. Die Dinosaurier starben aus, weil ihre Eierschalen so dick wurden, dass die Jungen nicht mehr schlüpfen konnten. Die Dinosaurier starben aus, weil die gerade erst aufgekommenen Säuger ihre Eier fraßen (ganz gleich, wie dick die Schalen waren). Die Dinosaurier starben aus, weil der Genuss der gerade erst aufgekommenen Blütenpflanzen bei ihnen zu Bauchweh führte. Die Dinosaurier starben aus, weil die gerade erst aufgekommenen Blütenpflanzen bei ihnen Heuschnupfen auslösten und sie sich zu Tode niesten. Die Dinosaurier starben aus, weil sie sich an diesem oder jenem ansteckten. Die Dinosaurier starben aus, weil sie zu groß und zu schwer wurden. Die Dinosaurier starben aus, weil sie keinen Sex mehr hatten. Die Dinosaurier starben aus, weil sie nach 160 Millionen Jahren als unangefochtene Herrscher der Schöpfung einfach nicht mehr wussten, was sie tun oder welche neuen Welten sie erobern sollten, und sich zu Tode langweilten (ein Gemütszustand, für den es einen eigenen Fachbegriff gibt, Paläoweltschmerz) – es war schierer ennui, der sie dahinraffte.

Die hanebüchenste Erklärung für das Aussterben der Dinosaurier war die Hypothese, die Erde sei von einem enormen Asteroiden getroffen worden, dessen Aufprall zu einer globalen Katastrophe führte. Ausgerechnet diese Idee sollte sich als richtig erweisen.

Viele der (inzwischen verworfenen) Ideen waren von der Vorstellung getragen, die Dinosaurier seien nach einer Verweildauer von hundert Millionen Jahren und mehr auf Erden altmodisch, müde und verbraucht gewesen – ihre Zeit sei einfach abgelaufen. Darum war die Frage nach dem Grund des Aussterbens eine Art Un-Frage, denn früher nahm man an, dass Dynastien von Tiergruppen selbstverständlich kamen und gingen und ihr Abtreten unvermeidlich war, sobald ihnen die Puste ausging. Das nannte man im angelsächsischen Sprachraum «racial senescence» (was man mit «phylogenetischem Altern» übersetzen könnte), im gewissen Sinne ein Spezialfall aus dem Komplex der «Orthogenese»-Hypothesen. Daher wurde das Devon als «Zeitalter der Fische» bezeichnet, auf das im Karbon das «Zeitalter der Amphibien» folgte, wobei jede tierische Dynastie von etwas Neuerem, Fortschrittlicherem und Höherentwickeltem abgelöst wurde, jede an der ihr zugewiesenen Stelle und jede für die ihr zugewiesene Zeitspanne. Die Dinosaurier waren Apotheose und Höhepunkt des «Zeitalters der Reptilien»; darauf folgte das «Zeitalter der Säuger», das im Menschen gipfelte. Tierische Dynastien entstanden, ersetzten weitgehend die bestehenden und wurden ihrerseits zu gegebener Zeit entthront. Die Dinosaurier betraten die Bühne des Lebens, stolzierten eine Weile darauf umher, und als ihre Zeit um war, verschwanden sie wieder. «Dinosaurier» wurde zu einem Synonym für etwas Riesiges, Veraltetes und Ungeeignetes für die moderne Welt, wie ein Ford-Edsel-Straßenkreuzer oder eine mechanische Schreibmaschine.

Erst in den 1970er-Jahren wurden Dinosaurier als warmblütige, intelligente Geschöpfe neu erfunden – das verdanken wir weitgehend dem inzwischen verstorbenen Paläontologen John H. Ostrom und seinem Schüler Robert Bakker. Ein wenig später gewann die Vorstellung, dass der Aufprall eines Asteroiden das Zeitalter der Dinosaurier abrupt beendet hatte, an Glaubwürdigkeit, und es stellte sich heraus, dass die Dinosaurier nicht aufgrund irgendeines natürlichen Zyklus ausstarben, sondern in ihrer Blütezeit ausgelöscht wurden. Hätte der Asteroid die Erde verfehlt, würden sie vielleicht noch heute die Erde beherrschen.

Danach wurde die Orthogenese im «Überholt!»-Ordner untergegangener evolutionärer Ideen abgelegt. Diese Idee hatte ihre Zeit gehabt – so wie die Dinosaurier auch. Die Evolution arbeitet einfach nicht so. Motor der Evolution ist die natürliche Selektion, ein praktischer Ausdruck für das, was geschieht, wenn ererbte Variation und ein großer Überschuss an Nachkommen mit Umweltveränderungen konfrontiert werden. Wenn sich dies über einen längeren Zeitraum abspielt, resultiert daraus evolutionäre Veränderung. Aber die natürliche Selektion hat keinerlei Erinnerungen an die Vergangenheit, ebenso wenig eine Vision für die Zukunft oder irgendein Ziel vor Augen. Dieser allein auf den Moment gerichtete Blick wurde von dem Paläontologen Leigh Van Valen in der «Rote-Königin-Hypothese» auf den Punkt gebracht: Lebewesen befinden sich ständig im Wettstreit miteinander. Prädatoren entwickeln bessere Waffen und schärfere Sinne, um Beute zu machen, die ihrerseits im Lauf der Evolution aufmerksamer und vorsichtiger wird. Wie die Rote Königin in Lewis Carrolls Buch Alice hinter den Spiegeln der kleinen Alice erklärt, muss man im Spiegelland so schnell rennen, wie man kann, nur um auf demselben Fleck zu bleiben. Daraus schlussfolgerte Van Valen, dass es keine Beziehung geben müsse zwischen der Zeitspanne, die eine Art (oder eine Gruppe von Arten) auf der Bühne des Lebens verweilt, und dem Zeitpunkt oder der Weise, wie sie abtritt. Orthogenese – racial senescence – war eine Illusion.

Nur, dass dem nicht so war.

Immer wieder stellten Paläontologen fest, dass Arten (oder häufiger Gattungen, also Gruppen nahe verwandter Arten) dazu tendierten, an einem Punkt der Erdgeschichte aufzutreten, sich aufzufächern und dominant zu werden, nur um dann langsam abzunehmen und schließlich auszusterben. Wenn die Orthogenese keinen Sinn ergab, was konnte dann dieses Muster von Auftreten und Verschwinden erklären?

Auf eine Antwort stieß man erst 2017, als sich eine Paläontologengruppe aus Helsinki des Problems auf raffinierte Weise annahm.[4] Arten betreten die Bühne des Lebens aus verschiedensten Gründen; ihr Aufstieg zur Vorherrschaft wird durch ihre Auseinandersetzung mit anderen Arten vorangetrieben, genauso, wie der Reiz eines Sandkorns nötig ist, damit die Auster eine Perle bildet. Sobald eine Art ganz oben angekommen ist und alle Konkurrenten aus dem Feld geschlagen hat, muss sie einen langen und letztlich stets verlorenen Kampf gegen einen mitleidlosen Feind führen, der niemals aufgibt – die Erde selbst. Danach gibt es nur noch den Weg nach unten, bis der kümmerliche, winzige Rest schließlich einem zufälligen Umweltereignis zum Opfer fällt. Der Asteroid, der zum Untergang der Dinosaurier führte, war ein außergewöhnlicher Zufall. Doch auch wenn der Asteroid die Erde verfehlt hätte, wären die Dinosaurier früher oder später ausgestorben, denn genau das geschieht bei allen Lebewesen. Wenn wir verstehen wollen, wann und warum Arten im üblichen Lauf der Dinge aussterben, müssen wir uns anschauen, was sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs taten.

Und so kommen wir zur Verbindung zwischen Dinosauriern und Menschen.[5] Wenn man diese Logik auf den modernen Menschen anwendet, ist unsere eigene Art, Homo sapiens, dem Untergang geweiht. Natürlich ist sie das. Menschen sind – wie Dinosaurier und wie alle anderen Tiere, die jemals über das Antlitz dieser Erde gelaufen, gehoppelt oder gekrochen sind oder sich in die Erde gebuddelt haben, über sie geflogen oder in die Tiefe der Ozeane abgetaucht sind – Lebewesen und können keine Ausnahme von den Regeln dieser Welt beanspruchen. Auf der anderen Seite mag Homo sapiens vielleicht keine Ausnahme sein, doch er ist dennoch außergewöhnlich, und das trifft meines Erachtens selbst dann zu, wenn ein Mensch dies behauptet.[6] Menschen haben es in bemerkenswert kurzer Zeit geschafft, die Welt zu dominieren und das Schicksal aller anderen Geschöpfe zu bestimmen, was, soweit wir wissen, noch keiner anderen Art in der gesamten Erdgeschichte gelungen ist. Das war ihnen möglich, weil sie die Kräfte der Natur in zuvor noch nie da gewesener Weise beherrscht haben. Menschen haben die Geheimnisse der Atome gelüftet, um deren Energie zu nutzen. Sie haben den genetischen Code entschlüsselt, um das Leben selbst zu manipulieren. Sie haben sich auf die Suche nach dem Rand des Universums gemacht und in die Tiefen des Alls geschaut. Angesichts all dieser Leistungen könnte man fragen, ob Menschen vielleicht einzigartig sind, ob sie nicht in der Tat dem großen Sensenmann des Aussterbens entgehen und für alle Zeiten weiterexistieren werden.

Die Antwort ist, dass die Menschheit genauso wie alles andere vergehen wird. Das liegt zum Teil gerade an ihrem großen Erfolg. Die Menschheit ist so übermächtig, so dominant geworden, dass sie das Funktionieren des Ökosystems bedroht, von dem sie und alle anderen Lebewesen abhängig sind. Keine andere Art in der gesamten Geschichte des Lebens auf der Erde hat jemals eine solche Bedrohung dargestellt.[7]

In meinem letzten Buch Eine (sehr) kurze Geschichte des Lebens habe ich mich um die Aussage gedrückt, wann genau Homo sapiens abtreten könnte. Ich schwankte zwischen ein paar Tausend Jahren, einigen Zehntausend Jahren und – nun – irgendeinem vagen, aus der Luft gegriffenen Zeitpunkt in der Zukunft. Ich glaube, ich sprach von «früher oder später». Nun ist das Aussterben aber kein gleichmacherischer Sensenmann, sondern betrifft jede Art auf ganz eigene Weise. In besagtem Buch war ich stolz darauf, das Karenina-Prinzip erfunden zu haben – dass alle glücklichen, blühenden, individuenreichen Arten einander ähnlich sind, während alle Arten, die am Rand des Aussterbens stehen, auf ihre ganz eigene Art abtreten.

Es gibt jedoch Regeln. Nach den von der Helsinki-Gruppe entdeckten Prinzipien setzte der unvermeidliche Niedergang unserer Art in dem Moment ein, als in der sieben Millionen Jahre langen Geschichte unserer Abstammungslinie nur noch eine einzige Art übrig geblieben war. Diese Art war Homo sapiens. Dieser Moment ereignete sich irgendwann zwischen 50000 und 25000 Jahren vor heute. Danach wurde der Niedergang unausweichlich. Die einzige Frage ist seither, wann der letzte Vorhang fallen wird.

Bis vor rund 50000 Jahren war Homo sapiens nur eine von vielen Homininen-Arten. Damals lebte Homo sapiens in den Tropen, in Afrika und Südostasien, mit einem kleinen Brückenkopf in der südostasiatischen und australischen Inselwelt. In Europa und im mittleren sowie nördlichen Asien herrschten die Neandertaler, robust gebaut und an das Leben in der Eiszeit angepasst.[8] Sie teilten sich das mittlere und das östliche Asien mit den Denisova-Menschen,[9] die ursprünglich an das Leben im tibetischen Hochland angepasst waren, aber später in tiefer gelegene Gebiete abwanderten. Die südostasiatische Inselwelt beherbergte auf Java ein Überbleibsel der stammesgeschichtlich alten Art Homo erectus sowie die ungewöhnlichen verzwergten «Hobbits», Homo luzonensis auf den Philippinen und Homo floresiensis auf der Insel Flores, die heute zu Indonesien gehört. Und das sind nur die Arten, von denen wir wissen. Homo sapiens teilte sich Afrika mit anderen Arten, auf deren Existenz es kaum Hinweise gibt. Aber vor rund 25000 Jahren, also etwa gleichzeitig mit dem Höhepunkt des Eiszeitalters, hatte Homo sapiens ganz Afrika und Eurasien besiedelt und war selbst auf den amerikanischen Doppelkontinent vorgedrungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits alle anderen menschlichen Arten ausgelöscht. Von dem Augenblick an, als der letzte Mensch, der kein Vertreter des «siegreichen» Homo sapiens war, ausstarb, war Homo sapiens Geschick besiegelt.

Von da an musste er den langen, aussichtslosen Kampf gegen ein unausweichliches Schicksal führen.

Diese Feststellung mag angesichts der Tatsache, dass die menschliche Karriere seitdem immer steil bergauf bis zur weltweiten Herrschaft geführt hat, seltsam erscheinen. Die Erfolgsgeschichte verbirgt jedoch, dass Homo sapiens seit Jahrtausenden von geborgter Zeit lebt und nun am Rand des Niedergangs steht.

In diesem Buch werde ich erklären, warum das so ist.

Ich werde überdies erklären, wie Homo sapiens, wenn er klug, vom Glück begünstigt und einfallsreich genug ist, diesem Schicksal vielleicht entgehen kann, zumindest für eine Weile. Aber wenn Homo sapiens das schaffen will, muss er jetzt handeln. Denn die heute lebenden Menschen, was auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, einschließt,[10] leben an einem einzigartigen Wendepunkt in der langen Geschichte unserer Spezies.

Als Edward Gibbon nach einem Einstieg in sein meisterhaftes 2900 Seiten umfassenden Monumentalwerk Verfall und Untergang des römischen Imperiums suchte, begann er nicht mit der Gründung der Stadt Rom.[11] Auch beschrieb er nicht die Punischen Kriege, die Feldzüge von Scipio, Pompejus oder Marcus Antonius, nicht Caesars Eroberung von Gallien oder die Zersetzung der Römischen Republik durch das Imperium. Stattdessen begann er mit dem Zeitpunkt, als das Römische Reich zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. unter Trajan auf dem Höhepunkt seiner Macht stand.[12] Gibbon verstand instinktiv, dass er, um den Niedergang des Römischen Reiches nachzuzeichnen, mit dem Höhepunkt seiner Macht beginnen musste – so wie es die Forscher der Helsinki-Gruppe mit Tierarten im Allgemeinen taten.

Um die Dinge in den richtigen Kontext zu stellen, blickte Gibbon eine kurze Zeitspanne zurück, auf die Regentschaft des Augustus und insbesondere die augusteische Sicht, das Römische Imperium habe seine natürlichen Grenzen erreicht – den Mittelmeerraum, begrenzt von Rhein, Donau, Euphrat und der Sahara – und ein Überschreiten dieser Grenzen sei kontraproduktiv. Genauso war es auch. Obgleich die römischen Legionen zeitweilig über den Rhein bis nach Germanien gelangten und über die Donau bis in heute rumänische Gebiete vordrangen, sollten diese Eroberungen nur von kurzer Dauer sein. Vorübergehend stießen römischen Legionen sogar bis an die Küsten des Kaspischen Meeres und des Persischen Golfs vor. Aber die Feldzüge in solchen fernen Gestaden waren zeitlich begrenzt; die Eroberungen hatten nur flüchtigen Charakter, und die Erfolge wurden bald wieder zunichtegemacht. Es waren die Grenzen der Augustus-Zeit, die sich als dauerhaft erweisen sollten.

So wie Gibbon den Niedergang Roms vor dem Hintergrund von dessen größten Machtfülle betrachtete, werde ich meine Darstellung des Niedergangs der menschlichen Spezies ein wenig vor dem Zeitpunkt beginnen, als sich Homo sapiens ganz oben an der Spitze wiederfand – der einzige Überlebende des Hominini-Zweigs der Menschenaffenfamilie.[13] Tatsächlich werde ich noch ein wenig weiter zurückgehen, bis zu den frühesten Hominini. Denn unsere «Familie» – die Hominini, eingedeutscht Homininen – wird durch eine einzige Tatsache definiert, nämlich das gewohnheitsmäßige Gehen auf zwei Beinen (Bipedie). Homininen sind diejenigen Menschenaffen, die sich auf ihre Hinterbeine erhoben und aufrecht liefen. Viel von dem, das anschließend in der menschlichen Stammeslinie geschah, wie die Evolution eines übergroßen Gehirns, die lange Kindheit, die Entwicklung von Technologie und so fort, wäre vielleicht nicht geschehen, wenn wir mit allen vieren auf dem Boden geblieben wären.[14] Bei all seinen offensichtlichen Vorteilen ist der aufrechte Gang für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden von Übel. Er erforderte eine völlige Umgestaltung eines Körpers, der die vorangegangenen 500 Millionen Jahre mit einer waagerecht ausgerichteten, unter Zugspannung stehenden Wirbelsäule verbracht hatte. Die plötzliche Umstellung auf eine senkrecht ausgerichtete Wirbelsäule, die von der Schwerkraft zusammengedrückt wurde, führte zu einer Fülle von Problemen, die selbst heute noch auf der Tagesordnung stehen. Vom Leistenbruch bis zu Hämorrhoiden, von Rückenschmerzen bis zu Knochenbrüchen – der aufrechte Gang fordert gesundheitlich immer noch einen hohen Preis.

Anschließend werde ich mich auf die Ursprünge einer einzigen Homininengattung konzentrieren, auf die Gattung Homo – diese besondere Gruppe von Arten innerhalb der Hominini, die unsere eigene Art einschließt. Bis zum ersten Auftreten von Homo vor drei bis zwei Millionen Jahren waren alle Homininen auf Afrika beschränkt. Mitglieder der Gattung Homo verließen jedoch das alte Heimatland, verbreiteten sich über die ganze Welt und entwickelten eine Vielzahl neuer Arten, von den «Hobbits» in Südostasien über die höhlenbewohnenden Neandertaler bis zu den vierschrötigen Denisova-Menschen, die Sibirien und Tibet besiedelten. All diese Arten waren jedoch selten und lebten weit verstreut. Auch wenn frühe Vertreter der menschlichen Familie allesfressende (omnivore) Opportunisten waren, spielten sie im Ökosystem stets nur eine marginale Rolle. Selbst als einige Homo-Vertreter zu spezialisierten Vegetariern wurden, gab es keine Menschenhorden, die grasend über die Steppen streiften, wie es beispielsweise Zebra- oder Gnuherden tun. Der erfolgreichste Vertreter der Gattung Homo war Homo erectus, ein in Gruppen jagender Prädator ähnlich dem modernen afrikanischen Wildhund – und die Funktionsweise von Ökosystemen bringt es mit sich, dass Prädatoren stets selten sind.

Aber ganz gleich ob Jäger, Sammler, Aasfresser oder Prädator, sind Fossilien von Homininen – die materiellen Überreste, die Jahrmillionen überdauert haben – notorisch rar. Im Vergleich zu den Fossilien anderer Tiere, die mit ihnen denselben Lebensraum teilten – von Antilopen bis Elefanten –, gibt es nur äußerst wenige Homininenfossilien. Wahrscheinlich waren Homininen in allen Ökosystemen, die sie bewohnten, schon immer selten und traten nirgendwo in großer Zahl auf. Als sich Homo erectus zu einem spezialisierten Fleischfresser entwickelte, verstärkte sich dieser Trend zur Seltenheit. Seltenheit war für Homininen stets ein Problem, denn sie begrenzt das Maß an genetischer Vielfalt, die eine Population zu einem beliebigen Zeitpunkt aufweist. Seltenheit ermöglicht zudem die Ausbreitung schädlicher Mutationen, die in größeren Populationen eliminiert würden (warum das so ist, werde ich später erklären). Schlimmer noch, Seltenheit bedeutet, dass eine Population viel häufiger kurz vor dem Aussterben steht – nicht aufgrund von ererbten genetischen Schwachstellen, sondern wegen spezifischer Umstände und unglücklicher Zufälle – das Karenina-Prinzip in Aktion. Offenbar war es typisch für die Homininen, dass ihre Populationen nicht nur einmal, sondern wohl mehrmals in ihrer Geschichte so gut wie ausradiert wurden. Wie aktuelle Forschungen gezeigt haben, gab es zwischen 930000 bis 813000 Jahren vor heute wohl eine besonders gefährliche Zeitspanne von mehr als 100000 Jahren, während der die Menschen am Rand des Aussterbens standen. In dieser Zeit betrug die Gesamtzahl aller fortpflanzungsfähigen Menschen nie mehr als 1280 Individuen.[15] Ein moderner Naturschützer, der in diese Zeit zurückversetzt würde, wäre vielleicht zu dem Schluss gekommen, Menschen seien eine «vom Aussterben bedrohte Art», die auf die Rote Liste gesetzt werden müssten.

Auch wenn heutzutage mehr Menschen auf der Erde leben als je zuvor, hat diese frühe Seltenheit unsere genetische Ausstattung geprägt. Trotz all unserer vordergründigen Vielfalt sind wir uns genetisch sehr ähnlich. Eine Horde Schimpansen in Afrika weist mehr genetische Variation auf als die gesamte menschliche Spezies.[16] Das ist ein Zeichen dafür, dass sich Homo sapiens aus sehr kleinen Gründerpopulationen entwickelt hat, denen es irgendwann in der Vergangenheit gelang, der Auslöschung zu entgehen – wahrscheinlich mehr als nur einmal.

Homo erectus und seine Nachfahren verbreiteten sich über Eurasien und setzten ihre Evolution dort fort, während sich die Gattung Homo gleichzeitig auch in Afrika weiterentwickelte. In Kapitel 3 diskutiere ich den Ursprung unserer eigenen Art, Homo sapiens, die vor rund 315000 Jahren in Afrika entstand, etwa zur selben Zeit, als die Neandertaler in Europa auftauchten. Damals war unsere Art so etwas wie eine bunte Körnermischung, bei der durch ein genetisches Trial-and-Error-Verfahren (das heißt durch Selektion) die «Spreu vom Weizen» getrennt wurde. Obgleich Homo sapiens gelegentlich versuchte, Afrika zu verlassen, schlugen alle Versuche bis vor etwa 100000 Jahren fehl. Zu diesem Zeitpunkt lag bereits eine lange Zeitspanne hinter Homo sapiens, in der er sich in kleinere Populationen aufgespalten, wieder zusammengefunden und innerhalb von Afrika[17] gekreuzt hatte. Das Geschöpf, das dabei entstanden war, würden wir heutzutage wiedererkennen – ein Geschöpf mit Selbsterkenntnis und Lust an der Zerstörung.

Doch fast wäre Homo sapiens gar nicht passiert. Den größten Teil seines Daseins hinderten ihn seine Vettern, die Neandertaler, die inzwischen Europa und das westliche Asiens beherrschten, daran, seine afrikanische Heimat zu verlassen. Als das Weltklima immer kälter und trockener wurde, wäre Homo sapiens fast ausgestorben. Zwar überlebten die letzten, verstreuten Populationsreste von Homo sapiens – doch dieses Beinahe-Aussterben hinterließ genetisch tiefe Spuren. Da alle modernen Menschen auf eine sehr kleine Population an Vorfahren zurückgehen, sind unsere genetischen Ressourcen, die uns heute zur Verfügung stehen, um neuen Herausforderungen wie Krankheiten zu begegnen, recht dürftig.

Vor rund 100000 Jahren gelang es Homo sapiens schließlich, Afrika zu verlassen. Diesmal war die Auswanderung ein voller Erfolg. Vor mehr als 60000 Jahren erreichten die Menschen Australien und vor 45000 Jahren Europa. Wohin auch immer Homo sapiens ging, er hinterließ eine Spur der Zerstörung. Wie keine andere Homininenart begann er, die Landschaft nach seinen Bedürfnissen umzugestalten. Das führte zur Ausrottung der meisten Tiere, die schwerer waren als ein großer Hund.[18] Vor etwa 25000 Jahren (spätestens) hatte Homo sapiens alle wichtigen kontinentalen Landmassen besiedelt. Nur Neuseeland, Madagaskar, die weiter entfernten Ozeanischen Inseln sowie die Antarktis blieben verschont, und selbst sie sollten später fallen. Vergleicht man dies mit der Zeitskala geologischer Ereignisse oder sogar mit der gesamten Homininenevolution selbst, so könnte man sagen: Die Ausbreitung von Homo sapiens erfolgte äußerst rasch und umfasst (bei großzügiger Deutung) sogar den Mond und – in Form technologischer «Fühler» – das gesamte Sonnensystem. Von Homo sapiens ausgestrahlte Radio- und TV-Signale haben sich über hundert Lichtjahre weit in die Galaxie ausgebreitet und durchdringen einen Raum, der Tausende von Sternen umfasst.

Homo sapiens hat nicht nur zum Aussterben der meisten Großtiere auf der Erde beigetragen, sondern auch sämtliche übrigen Menschenarten ausgerottet – die Neandertaler, die länger als eine Viertelmillion Jahre Europa und Asien beherrschten, brachen unter dem Druck der modernen Menschen zusammen, die vor rund 45000 Jahren nach Europa vordrangen. Zwar hatten die Neandertaler Homo sapiens lange widerstanden, doch ihre «Festung» wurde letztlich weggewaschen wie eine Sandburg von der Flut. All das nahm weniger als 10000 Jahre in Anspruch. Etwa zur gleichen Zeit stürzte die Ankunft der modernen Menschen auch andere Homo-Arten ins Verderben: den Yeti-artigen Denisova-Menschen in Asien, die Hobbit-artigen Ureinwohner der südöstlichen Inselwelt Asiens (Homo luzonensis und Homo floresiensis) und vermutlich noch weitere, bislang unbekannte menschliche Spezies.

Von da an ging’s nur noch bergab.

Laut Evolutionstheorie sind Arten in der Regel dann erfolgreich, wenn sie Sparringspartner haben. Wie die Helsinki-Gruppe zeigte, setzt Stagnation ein, sobald es keinen Wettstreit mehr gibt. Dann wird eine Art abhängiger von den Unwägbarkeiten der äußeren Umwelt wie auch von Kräften, die von innen her wirken. Das gilt sowohl für Edward Gibbons Römisches Reich als auch für unsere Art. Dies ist der Punkt, an dem ich beginne, den Niedergang von Homo sapiens zu beschreiben.

Der Verfall nahm seinen Anfang mit einer bemerkenswerten menschlichen Neuerung, die fast (aber nicht völlig) einzigartig im Tierreich ist. Die Rede ist von der Domestikation von Tieren und Pflanzen. Alles begann vor rund 40000 Jahren, als Menschen Hunde domestizierten. Anschließend zähmten sie verschiedene andere große Säuger, die ihnen als Quelle für Fleisch, Milch und Wolle dienten. Wehrhafte Wildrinder und Wildschweine wurden zu Bella, der Kuh, und Piggy, dem Schwein. Schreckhafte Schafe wurden flauschig und fügsam. Auch begannen die Menschen, Wildpflanzen zu kultivieren. Diese Neuerung – Nutzpflanzen und Ackerbau – entwickelte sich vor rund 26000 Jahren, als sich die Erde auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit befand und in vielen Teilen der Welt, die nicht von Eis bedeckt waren, ein raues und trockenes Klima herrschte. Jäger und Sammler hielten den Hunger fern, indem sie Nutzpflanzen mit vorhersehbaren Ernteerträgen anbauten, statt sich auf das Sammeln von Wildpflanzen mit immer stärker schwankenden Erträgen zu verlassen. Damals begann die menschliche Bevölkerung exponentiell zu wachsen – zu einem ruinösen Preis. Die Folgen dieser von Ackerbau und Viehzucht geprägten Lebensweise lassen sich noch heute in einer ganzen Reihe von Krankheiten und anderen Gesundheitsproblemen erkennen, von Tuberkulose über Parasiteninfektionen bis zu Diabetes.

Vielleicht noch beunruhigender ist, dass sich ein Großteil der Menschheit von einer begrenzten Palette genetisch ähnlicher Nutzpflanzen ernährt. Die Geschichte zeigt, dass eine allzu starke Abhängigkeit von einer einzigen Nutzpflanze zur Katastrophe führen kann. Man denke nur an die Große Hungersnot in Irland (Irish Potato Famine) im 19. Jahrhundert, als ein Pilzbefall der Kartoffelpflanzen zu verheerenden Missernten führte. Das zog einen erheblichen Bevölkerungsrückgang in Irland nach sich, denn die Menschen verhungerten, oder sie wanderten aus. Heute werden Bananenstauden mit einer sehr viel geringeren genetischen Vielfalt angepflanzt, und die Pflanzenzüchter müssen den Pilzen, die diese Kultursorten befallen und umbringen, immer einen Schritt voraus sein.[19] Die Welt könnte wahrscheinlich ohne Bananen überleben – weitaus schlimmer wäre ein Phytopathogen, das Weizen, Reis, Gerste, Hirse und Sorghum befällt, also Pflanzen, die Milliarden Menschen als Grundnahrungsmittel dienen.

Im Vergleich zu Schimpansen sind Menschen außerordentlich anfällig für Krankheiten,[20] darin ähneln sie Bananen. Die Wurzeln dieser Anfälligkeit liegen weit in der Vergangenheit, in den gefährlichen Zeiten, als die menschliche Bevölkerung auf einen winzigen Restbestand zusammenschrumpft war, um dann wieder zu wachsen. Das führte bei der Erholung der Population zu einer relativ geringen genetischen Variation. Und das hat uns Menschen anfällig für Krankheiten gemacht, wie sich an der Geschichte der Seuchen von der Pest bis zu Covid-19 ablesen lässt. Am deutlichsten zeigt sich dieses Phänomen bei den vielen kleinen Populationen, die für bestimmte Krankheiten anfällig sind, sei es durch Infektionen oder Inzucht: Beispiele sind die Häufigkeit von Porphyrie unter Afrikaanern (Nachkommen der Buren),[21] Bipolare Störungen unter den Amischen[22] oder Morbus Crohn unter aschkenasischen Juden.[23] Trotz all unserer Fortschritte in Medizin, Hygiene und Lebensweise leiden wir stark unter Krankheiten. Im Vergleich zum Menschen sind Schimpansen viel weniger krankheitsanfällig, obgleich sie es mit der persönlichen Hygiene nicht so genau nehmen und gerne auch mal von ihrem eigenen Kot kosten. Tatsächlich stammen einige der Krankheiten, unter denen Schimpansen leiden, vermutlich vom Menschen. Man könnte sogar behaupten, dass die Krankheitslast beim Menschen gerade deshalb steigt, weil wir ein modernes medizinisches System haben. Denn dadurch überleben heute viele Menschen, die vielleicht gestorben wären, wenn sie das Pech gehabt hätten, in einem früheren Jahrhundert zur Welt zu kommen.[24]

Eine bedeutende Wegmarke für Homo sapiens wurde 2022 erreicht. In diesem Jahr starben in China, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde, zum ersten Mal seit Mao Zedongs «Großem Sprung nach vorn» – der Kampagne, die in den 1960er-Jahren zu einer großen Hungersnot führte – mehr Menschen, als geboren wurden.[25]

Diese Nachricht ist deshalb bemerkenswert, weil die menschliche Bevölkerung seit der Erfindung des Ackerbaus eigentlich unaufhaltsam gewachsen ist. Und zwar so stark, dass Paul R. Ehrlich 1968 sich in seinem Buch The Population Bomb (Die Bevölkerungsbombe) genötigt sah, auf die Gefahren der Überbevölkerung hinzuweisen.[26] Zufälligerweise waren die 1960er-Jahre die Zeit, in der die Menschheit am schnellsten wuchs – um etwas mehr als 2 Prozent pro Jahr. Doch seitdem geschah etwas völlig Neues – das Bevölkerungswachstum begann zurückzugehen. Sicher, die Bevölkerung wächst noch immer, aber nicht mehr so schnell, inzwischen ist es etwas weniger als 1 Prozent pro Jahr. In Regionen mit einer jungen Bevölkerung nimmt sie noch immer rasch zu, aber in vielen – vielleicht den meisten – Ländern liegt die Geburtenrate inzwischen unter der Erhaltungsrate der Bevölkerung.[27] Das bekannteste Beispiel dafür ist Japan, aber es trifft auch für Länder wie Spanien, Italien, Thailand und viele andere zu.

Dass die menschliche Bevölkerung auf Schrumpfkurs ist, ist schon bemerkenswert genug. Doch warum passiert das gerade jetzt?

Heute gibt es mehr als doppelt so viele Menschen auf der Erde wie zu dem Zeitpunkt, als Die Bevölkerungsbombe geschrieben wurde, doch sie führen (im Allgemeinen) ein längeres und gesünderes Leben als damals.[28] Das ist das Ergebnis von Fortschritten in Landwirtschaft, Technik und Gesundheitsfürsorge, aber vor allem ist es auf das Empowerment von Frauen zurückzuführen. Meiner Ansicht nach ist die Emanzipation von Frauen der wichtigste Faktor für eine gute Gesundheit und das Wohlergehen der menschlichen Gesellschaft. Die Menschen von heute können ihre Fortpflanzung selbstbestimmter kontrollieren als früher. Sorgen bereitet allerdings die Tatsache, dass sie sich anscheinend dafür entscheiden, erst später Kinder in die Welt zu setzen oder gar ganz darauf zu verzichten. Möglicherweise schieben Menschen Entscheidungen über eine Reproduktion auch deshalb hinaus, weil sie sich ganz allgemein Sorgen um die Zukunft und die Umwelt machen oder zu dem Schluss kommen, sich eine Familiengründung wirtschaftlich nicht leisten zu können.

Ein Grund für dieses anscheinend unspezifische Unbehagen könnte die Übernutzung von Ressourcen durch Homo sapiens sein. Da die meisten Ressourcen der Erde aufgebraucht sind, gibt es ganz allgemein weniger zu verteilen. Das könnte auch teilweise erklären, warum die Weltwirtschaft jenseits der verschiedenen Auf- und Abschwünge seit zwanzig Jahren im Grunde stagniert. Dass diese langfristige Stagnation mit einer Abnahme der Fortpflanzungsrate zusammenfällt, ist vielleicht kein Zufall. Und in unserer modernen Welt machen schlechte Nachrichten rasch die Runde. Eine zunehmende Vernetzung durch globale Finanzdienstleistungen und eine leichtere Mobilität bringt es mit sich, dass Finanz- und Gesundheitskrisen rascher spürbar werden und weitreichendere Folgen haben als früher. Die in den 1960er-Jahren geborene Generation (als sich das Bevölkerungswachstum abzuschwächen begann) könnte die letzte Generation der Moderne gewesen sein, die sicher sein konnte, wohlhabender zu werden als die Elterngeneration. Die Kinder dieser Kinder können sich eigene Kinder oft einfach nicht leisten. Und es gibt noch eine tiefer liegende Malaise – selbst wenn sich die Menschen Kinder wünschen, schieben sie die Entscheidung immer weiter auf und erhöhen damit das Risiko von Fertilitätsproblemen. Zu allem Überfluss ist die Spermienzahl der Menschen im 20. Jahrhundert aus bislang ungeklärten Gründen peu à peu zurückgegangen.

Die unmittelbare Folge des Bevölkerungsrückgangs werden politische und soziale Unruhen sein. Der Klimawandel macht bestimmte Teile der Erde für Menschen unbewohnbar, und wegen des Klimawandels können vor allem im Globalen Süden auch viele essenzielle Nutzpflanzen nicht mehr angebaut werden. Die jüngeren Bewohner dieser Regionen, die zu Hause keine Überlebenschancen haben, wandern in den Globalen Norden aus. Wenn die Länder im Globalen Norden überlebensfähig bleiben wollen, sollten sie nach Wegen suchen, diesen Zustrom zu einem Gewinn zu machen, statt die Ankömmlinge zurückzuweisen. Im kommenden Jahrhundert werden die meisten Migranten aus Afrika kommen, wo die Bevölkerung besonders jung ist und noch immer rasch wächst.

Menschen sind schon zweimal zuvor aus Afrika aufgebrochen. Ein erstes Mal, als Homo erectus vor rund zwei Millionen Jahren als erster Hominine den Kontinent verließ. Und ein zweites Mal, als Homo sapiens vor rund 100000 Jahren Afrika verließ und schließlich alle anderen Homininen in Asien und Europa verdrängte. Keine dieser Migrationen folgte einer bestimmten Absicht oder hatte ein konkretes Ziel. Die entsprechenden Gruppen verließen ihre Heimat aufgrund von Bevölkerungsdruck oder Klimawandel oder weil sie Herden ihrer Jagdbeute folgten. Zudem zogen sich diese Migrationen über Generationen hin. Das einzelne Individuum verlagerte seinen Wohnort im Lauf seines Lebens vielleicht nur um einige Dutzend Kilometer. Was wir heutzutage als Migrationsmuster ansehen, ist ein im Nachhinein konstruiertes Bild. Die dritte Migration wird jedoch ganz anders ablaufen. Sie wird ein klares Ziel haben und höchstens ein paar Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Jedes Individuum wird die ganze Reise innerhalb von Tagen – höchstens Monaten – zurücklegen, und es werden mehr Menschen unterwegs sein als bei den ersten beiden Migrationswellen zusammen.

Überall werden Konflikte aufflammen, die letztlich auf den Klimawandel und den daraus resultierenden Ressourcenschwund zurückgehen; das gilt vor allem für Ackerland und die für den Pflanzenanbau nötige Bewässerung. Man könnte meinen, weniger Menschen würden auch weniger Ressourcen benötigen, doch die Bevölkerung wächst noch immer, und dieser Trend wird bis in die 2060er-Jahre anhalten. Aber die Ressourcenkrisen finden bereits jetzt statt, in den 2020er-Jahren. Zu befürchten ist, dass der Niedergang von Homo sapiensvon Hungersnöten, Dürren, Kriegen und allgemeiner wirtschaftlicher Not begleitet und beschleunigt werden wird. Regierungen im Globalen Norden würden profitieren, wenn sie den Bevölkerungsüberschuss aus dem Globalen Süden aufnähmen, der zunehmend unter der doppelten Last eines Bevölkerungsanstiegs und der durch den Klimawandel verursachten Schäden leidet. Das könnte den durch fallende Geburtenraten verursachten Arbeitskräftemangel im Norden lindern, die Spannungen dort aber verschärfen. Schließlich werden die Bevölkerungszahlen jedoch weltweit sinken und eine Herausforderung für Regierungen darstellen, die sich aus historischen Gründen wirtschaftlichem Wachstum und steigenden Bevölkerungszahlen verschrieben haben.[29] Es wird eine Zeit kommen, in der Länder im Globalen Norden um Einwanderer wetteifern werden, statt sie zurückzuweisen.

Auf längere Sicht wird die menschliche Bevölkerung so stark schrumpfen, dass sie faktisch ausgestorben sein wird – wie in dem Film Dead Man Walking, nur dass es in diesem Fall Dead People Walking sind. Das heißt, Homo sapiens wird zwar immer noch existieren, aber in so geringer Zahl und so weit verstreuten Populationen, dass ein Aussterben durch Zufallsereignisse sehr wahrscheinlich wird. Der Neandertaler, der engste ausgestorbene Verwandte des Jetztmenschen, liefert ein eindrucksvolles Fallbeispiel. Diese Art war niemals häufig und hatte sich nur dünn über ein riesiges Areal in Europa und im westlichen Asien verteilt. Schließlich waren die Gruppen so klein und so stark verstreut, dass die Neandertaler keine geeigneten Geschlechtspartnerinnen bzw. -partner mehr fanden.[30] Es blieben ihnen daher nur zwei Möglichkeiten – entweder Inzucht (eine Form der innerartliche Vermischung) oder Kreuzung mit dem aufstrebenden Homo sapiens (zwischenartliche Vermischung). Inzucht ist ein todsicherer Weg in den Untergang. Die alternative Option, die Kreuzung, führte jedoch dazu, dass die Neandertaler als eigenständige Gruppe ausstarben. In gewissem Sinne lebt der Neandertaler jedoch weiter – in Homo sapiens. Jede heute lebende Person, deren Vorfahren nicht rein afrikanischer Herkunft sind, trägt eine kleine Menge Neandertaler-DNA in sich. Der Unterschied zwischen dem Fall des Neandertalers und dem des Jetztmenschen ist, dass Letzterer sich nicht retten kann, indem er sein Erbgut in die «erfolgreichere» DNA einer anderen Spezies einbringt – denn eine solche Spezies gibt es heute nicht mehr. Wie Jared Diamond einst in einem anderen Zusammenhang schrieb, ist nichts für eine Population so tödlich wie ein Mangel an Individuen.[31]

Es gibt jedoch noch eine andere Lösung, diesmal nahegelegt von Homo erectus, dem letzten gemeinsamen Vorfahr von Neandertalern und modernem Menschen. Nachdem sich Homo erectus aus seiner afrikanischen Heimat über Eurasien ausgebreitet hatte, spaltete er sich in eine Vielzahl neuer Arten auf, von denen jede an eine spezielle Nische angepasst war. Neandertaler – als Abkömmlinge von Homo erectus – passten sich im Lauf ihrer Evolution an den kalten Norden an und fanden tief in den Höhlen Unterschlupf. Andere Nachfahren passten sich an das Leben in Regenwäldern an, übrigens ein Lebensraum, der überraschend schwierig zu meistern ist. Eine derartige Aufspaltung in verschiedene Arten (Diversifikation) wurde erst dann möglich, als Homo-erectus-Populationen so weit verstreut siedelten, dass Individuen und Sippen kaum Gelegenheit hatten, aufeinanderzustoßen und sich zu paaren. Derart voneinander isoliert, schlug jede Gruppe ihren eigenen Evolutionsweg ein.

Könnte eine derartige Diversifikation auch die Rettung für Homo sapiens sein? In diesem Buch argumentiere ich, dass die Antwort «ja» lautet. Da Homo sapiens jedoch zu einer einzigen Population zusammengewachsen ist, die die gesamte Erde umfasst, wäre eine solche Diversifizierung nur möglich, wenn die Menschheit den Weltraum besiedeln und verschiedene Populationen in isolierten Habitaten oder auf dem Mond, dem Mars und anderen Himmelskörpern leben würden. Homo sapiens könnte weiterleben, sich aber in verschiedene neue Arten aufspalten, die so unterschiedlich sein könnten wie Homo erectus und der Neandertaler. Den Weltraum im großen Maßstab zu besiedeln, ist indes leichter gesagt als getan. Es erfordert Technologien, die zurzeit entweder noch in ihren Kinderschuhen stecken oder schlicht nicht existieren. Aber wenn wir aus der Geschichte auch nur eines gelernt haben, dann, dass der Einfallsreichtum des Lebens im Allgemeinen – und von Homo sapiens im Besonderen – offenbar schier unbegrenzt ist, wenn es darum geht, sich aus Schwierigkeiten herauszumanövrieren.

In seinem Buch Die Bevölkerungsbombe warnte Ehrlich eindringlich, dass die Erde ihre menschliche Bevölkerung schon bald nicht mehr ernähren könne.[32] Diese Katastrophe ist bis heute eindeutig nicht eingetreten. Doch wie ist Homo sapiens dieser scheinbar unmögliche Zaubertrick gelungen? Die Antwort hat eine technische und eine gesellschaftliche Komponente.

Die technische Komponente betrifft die sogenannte Grüne Revolution. Als Reaktion auf drohende weltweite Hungerkatastrophen schufen Wissenschaftler in den USA, in Mexiko und in den Philippinen hochproduktive Weizen- und Reissorten («Höchstleistungssorten»), die deutlich mehr Ertrag pro Fläche brachten als die von den Bauern traditionell angebauten Sorten. Diese Revolution begann in den 1960er-Jahren (und Ehrlich spricht sie in Die Bevölkerungsexplosion auch als mögliche Lösung an). Eine weitere Revolution fand rund 20 Jahre später statt. Die «Genrevolution» in den 1980er-Jahren ermöglichte die Schaffung von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen mit besserer Schädlingsresistenz oder der Fähigkeit, auf kargeren Böden zu gedeihen; das hatte eine weitere Erhöhung der landwirtschaftlichen Erträge zur Folge.

Dieser Nutzen bringt jedoch erhebliche Kosten mit sich, und das Bevölkerungswachstum, das durch die Grüne Revolution ermöglicht wurde, lässt sich nicht auf Dauer aufrechterhalten. Schließlich wird eine Grenze erreicht werden, an der die Kosten höherer landwirtschaftlicher Erträge deren Nutzen aufwiegen. Man könnte argumentieren, dass Homo sapiens diese Grenze bereits erreicht oder auch schon überschritten hat und eine bedenkliche Ressourcenerschöpfung sowie gravierende Umweltschäden riskiert.[33] In gewisser Weise stehen wir heute wieder dort, wo wir standen, als Ehrlich sein visionäres Buch schrieb. Heute beansprucht Homo sapiens – nur eine einzige Art unter Millionen von Arten – rund ein Drittel aller Produkte auf der Erde, die Pflanzen mithilfe der Photosynthese erzeugen und von denen fast alles Leben abhängt.[34] Das ist ganz offensichtlich nicht nachhaltig. Die Grüne Revolution, die in den 1960er-Jahren aus der Taufe gehoben wurde, um schwere Hungersnöte zu verhindern, hat die Katastrophe vielleicht nur verschoben, statt das Problem tatsächlich zu lösen.

Homo sapiens hat jedoch die Möglichkeit, seine allzu starke Abhängigkeit von Pflanzen zu verringern. Eine davon besteht paradoxerweise darin, mehr Pflanzen zu essen. Denn Tiere, die als Fleisch- und Milchlieferanten gehalten werden – Rinder, Ziegen, Schweine und Schafe –, ernähren sich ebenfalls von Pflanzen, doch geht dabei ein Großteil der so aufgenommenen Energie verloren, bevor ihr Fleisch auf den Teller kommt. Wenn Menschen Pflanzen direkt statt über den Umweg pflanzenfressender Tiere äßen, ließen sich Pflanzen effektiver nutzen. Dann würden Menschen weniger von den natürlichen Gaben der Erde verbrauchen, was die biologische Vielfalt des Planeten schonen würde.

Unter Umständen gibt es noch radikalere Lösungen. Vielleicht kann man einen Weg finden, die Photosynthese mithilfe gentechnisch veränderter Organismen, beispielsweise Bakterien, zu modifizieren, um die Effizienz des Prozesses zu steigern, eine Art Grüner Revolution 2.0. Eine weitere Option wäre, Abfallprodukte in Nahrung umzuwandeln, sei es auf chemischem Wege oder mithilfe von Bakterien oder Pilzen, beispielsweise Hefen. Eine dritte Möglichkeit wäre, eine komplett technologische Version der Photosynthese zu entwickeln, indem man Kohlendioxid und Wasser direkt in Zucker umwandelt, ohne dabei überhaupt auf Pflanzen zurückgreifen zu müssen.[35]

All diese Ideen (geschlossene ökologische Kreisläufe, künstliche Photosynthese und so weiter) stellen eine Reaktion auf die Notwendigkeit dar, endliche irdische Ressourcen nicht zu übernutzen. Das könnte den Nebeneffekt haben, dass Homo sapiens die technologischen Möglichkeiten entwickelt, außerhalb der Erde zu leben. Homo sapiens könnte schneller als sein Schicksal sein, indem er sich über seinen Geburtsplaneten hinaus ausdehnt. In diesem Buch hoffe ich zu zeigen, dass die Eroberung des Weltalls der Menschheit einen Weg aus dem Dilemma weisen könnte, vor dem sie heute steht, und sogar das Aussterben unserer Art verzögern könnte. Das heißt, so lange, bis die unermüdlichen Zahnräder der Evolution eine Reihe von Post-Sapiens-Spezies schaffen.

In gewissem Sinne war Homo sapiens schon immer dazu bestimmt, sich ins All zu wagen. Es gehört zu seinem Erbe, von der Umwelt auferlegte Grenzen zu sprengen. Die Wurzeln unseres technologischen Einfallsreichtums reichen tief.

Primaten sind und waren stets Tropenbewohner. Primaten, die außerhalb der Tropen leben, sind selten und außergewöhnlich. Einer ist der Berberaffe (Macaca sylvanus), wie wir ihn heute in Gibraltar in Südspanien finden. Ein anderer ist sein Vetter, der Japanmakak (Macaca fuscata), auch Schneeaffe genannt, der in kalten Gebirgsregionen in Japan lebt.

Die Gattung Homo hat die außertropischen Abenteuer von Primaten auf ein anderes Niveau gehoben. Eine Frühform von Homo, vielleicht Homo antecessor, besiedelte vor mehr als 800000 Jahren England, als das Klima dort noch gemäßigt war, bevor es dann ganz plötzlich kälter wurde.[36]Homo erectus