Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Osburg Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

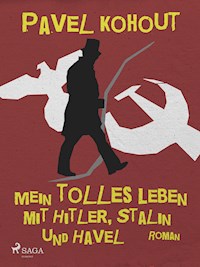

Am 20. Juli 2018 feierte Pavel Kohout seinen 90. Geburtstag. In den Tagebüchern eines Europäers blickt er, der als bedeutender Zeitzeuge Europa literarisch und politisch mitgeprägt hat, auf sein Leben zurück und behandelt zugleich die großen Themen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine "Memoiromane" – Kohouts eigene Wortschöpfung, die eine Verschmelzung literarischer Dichtung mit biografischer Wahrheit bezeichnet – umfassen eine Epoche, in der sich die Welt mehr gewandelt hat als in allen früheren der Menschheitsgeschichte. In Kohouts Leben spiegeln sich die Brüche seines Jahrhunderts wider: In jungen Jahren war er überzeugter Kommunist, KP-Mitglied und meistgespielter Stückeschreiber der ČSSR, später wurde er einer der Wortführer des Prager Frühlings und Dissident, den man aus der Partei ausschloss und des Landes verwies. In den ausgewählten Herzstücken seiner hochliterarisch und spannend erählten Lebensberichte, die hier präsentiert werden – Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs (1969), Wo der Hund begraben liegt (1987), wie auch in den Kapiteln der Autobiografie Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel (2010) –, lässt er die entscheidenden politischen Ereignisse, die in seine Existenz eingriffen und in die er selbst eingriff, Revue passieren und beschreibt den nie enden wollenden Kampf gegen Totalitarismus, für Freiheit und Demokratie mitsamt den Akteuren auf beiden Seiten der Fronten. Als Theaterautor par excellence – literarisch brillant, reich begabt mit Wortwitz und Selbstironie – arrangiert er seine Geschichte wie ein Bühnenstück, tritt mit seinen Lesern in einen Dialog und begleitet sie auf eine sehr persönliche Weise durch seine Lebensbilanz. Die autobiografische Sammlung Aus den Tagebüchern eines Europäers ist das eindrucksvolle Vermächtnis, das Pavel Kohout heute seinen Lesern übergibt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 892

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pavel Kohout

Aus den Tagebücherneines Europäers

Copyright © 2019 by Pavel Kohout,vertreten durch Jussenhoven & Fischer, Köln

Die Übertragungen aus dem Tschechischen stammen vonFelix R. Bosonnet, Joachim Bruss, Marcela Euler, Friederike Gürbig,Silke Klein, Aleš Půda und Gustav Solar.

Herausgegeben mit freundlicher Unterstützungdes Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.Kniha vychází za podpory Česko-německého

Erste Auflage 2019© Osburg Verlag Hamburg 2019www.osburg-verlag.deAlle Rechte vorbehalten.Aufführungs- und Senderechte:Jussenhoven & Fischerwww.jussenhoven-fischer.deLektorat: Bernd Henninger, HeidelbergUmschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, HamburgSatz: Hans-Jürgen Paasch, OesteDruck und Bindung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN 978-3-95510-182-4eISBN 978-3-95510-191-6

Ich widme mein letztes Prosawerk mit Dank und Liebe:Meiner FFF – fröhlich fantasievollen Frau Jelena Mašínová/Kohout,hier genannt Zet,meinen tapferen Kindern Ondřej, Kateřina, Tereza und Jolanasamt all ihren Kindeskindern,als auch allen echten Freunden,die mir so viele Jahrzehnte wirksam halfen,dieses manchmal zu tolle Leben zu überleben!

P. K.

Wer die Wahrheit spricht,

rennt sich den Kopf ein.

Wer den Tod fürchtet,

geht der Lebensfreude verlustig.

Über alles siegt die Wahrheit.

Jan Hus

in einem Brief an den Rektor

M. Křišťan aus Prachatice

Kehre dorthin zurück,

von wo du ausgegangen bist,

in das Haus deines Herzens,

und schließe die Tür hinter dir zu!

Jan Amos Comenius

in »Das Labyrinth der Welt und das Paradies

des Herzens«, Kap. XXXVII

Humanität ist nicht Sentimentalität,

sondern Arbeit und nochmals Arbeit.

Tomáš Garrigue Masaryk

in »Die tschechische Frage«

Das Volk geht nicht zugrunde, wenn es jeder

fertigbringt, sich gleichermaßen von seinem Verstand

und von seinem Gewissen leiten zu lassen.

Alexander Dubček

in seiner Rundfunkrede nach der

Rückkehr aus Moskau am 27. August 1968

Inhalt

Vorwort

Aus dem Tagebuch eines Touristen

Zwischenwort 1

Der Sommer des Hundes

Zwischenwort 2

Mixtum compositum aus Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel

Zwischenwort 3

Postscriptum

Schlusswort

Anhang

Editorische Notiz

Vorwort

Am 21. August 1968 brach jene Welt zusammen, die mich bis dahin jahrelang geprägt hatte. Als einer, der am 20. Juli 1928 in Prag zur Welt kam, wurde mein Denken und Tun zuvor von vier historischen Ereignissen bestimmt.

Am Ende der zwanziger Jahre war es die große Weltwirtschaftskrise, die die Tschechoslowakische Republik, damals eine von zehn führenden Industrienationen der Welt, wie eine riesige Keule getroffen hat; auch mein Vater, Absolvent der Handelsakademie, blieb vier Jahre ohne Arbeit, und meine Mutter hat uns alle mit Sweaterstricken ernährt. Die Mehrheit der Bevölkerung, die deswegen in hohem Maße verarmte, verstand dies als absolutes Versagen des Kapitalistischen Systems. Und am Ende der Dreißiger war es das Münchner Abkommen, von unseren Verbündeten Frankreich und England mitunterzeichnet, das die demokratische Tschechoslowakei an Hitler ausgeliefert hat – gegen seine falsche Friedensgarantie. Die Mehrheit der Bevölkerung, die kämpfen wollte, verstand dies als totales Scheitern der westlichen Demokratien.

Im Jahre 1942 – ich war noch nicht vierzehn – halfen meine Eltern ohne mein Wissen ihrem Freund, dem orthodoxen Priester Vladimír Petřek, die tschechoslowakischen Fallschirmjäger aus England zu verstecken, die in Prag Hitlers Henker Reinhard Heydrich getötet hatten. Obwohl von der Gestapo schwer gefoltert, hat er bis zur Hinrichtung seine Helfer nicht verraten. Sein fester Glaube, dass uns die »slawischen Brüder«, die Russen, befreien würden, hat mich stark beeinflusst. Und es war in der Tat die Rote Armee, die vor der Landung der Alliierten in Frankreich für uns jahrelang die einzige Hoffnung bedeutete. Aus diesen vier Gründen wurde ich nach dem Kriegsende wie Hunderttausende anderer Mitbürger, die ihr verwüstetes Land erneut zum Wohlstand bringen wollten, Kommunist.

Schon nach wenigen Jahren begriffen wir, dass der Weg von Hitler zu Stalin ein Irrweg vom Teufel zum Beelzebub war. Und als im Jahre 1956 diese Vermutung von Nikita Chruschtschow bestätigt wurde, der den großen Stalin als den größten Verbrecher bezeichnet hat, gab es für die Nachkriegskommunisten, die sich als Mittäter fühlen mussten, nur drei Möglichkeiten: Entweder sich das Leben zu nehmen, was nicht wenige getan haben. Oder sich damit zu trösten, dass man das Geschehene nicht ungeschehen machen kann, und das verlogene System weiter zu stärken, diesmal zum Schutz der eigenen Karriere. Oder aber verzweifelt nachzudenken, wie man den historischen Fehler wiedergutmachen könnte.

Die Aufstände in Ostberlin, Posen und Budapest zwischen 1953 und 1956 endeten immer wieder in einem Blutbad und bewiesen, dass die kommunistischen Regime mit Gewalt nicht zu beseitigen sind. Die realistisch denkenden Tschechen entdeckten dabei die Macht ihrer Massenpartei, deren Großteil immer noch aus den Idealisten der Nachkriegszeit bestand. Spontan begannen sie, bei allen künftigen Wahlen sämtliche Gremien von unten nach oben mit Vertretern einer grundlegenden Reformbestrebung zu besetzen. Zwischen 1956 und 1967 drangen die »Reformkommunisten« auf alle Ebenen der Parteipyramide vor, von den Basisorganisationen bis ins Zentralkomitee. Der Kreml hat das in der Hoffnung geduldet, dass die tschechoslowakischen Ökonomen herausfinden würden, wie die marode Wirtschaft aller »Bruderländer« saniert werden könnte.

Der reformträchtige »Prager Frühling« 1968 ist bald an die Grenze des Möglichen gestoßen: die heilige Kuh der Planwirtschaft, von der Staatspartei dogmatisch befehligt. Und in dem Augenblick, als die klug gewordene Gesellschaft den Mut zur Freiheit geäußert hat, kamen am 21. August 1968 die Panzer der Sowjets, der Polen, der Ungarn, der Bulgaren und der DDR-Deutschen, unter dem Kommando des Kreml.

Ich befand mich damals auf einer Sommerreise in Italien mit meiner Freundin Jelena, Studentin der Prager Filmhochschule, die ich nach der Rückkehr – ich war bereits zweimal geschieden – nach fünfjähriger Bekanntschaft zur dritten und letzten Frau zu nehmen gedachte. Unsere Verbindung war noch nicht ganz fest, weil ich immer noch Mitglied der Kommunistischen Partei war, während sie, aus einer demokratischen Familie stammend, nie an die Reform des totalitären Systems geglaubt hat. Die brutale Okkupation hat ihr recht gegeben, aber seltsamerweise alle unsere Differenzen weggewischt, wir fühlten uns plötzlich im selben Boot. Dabei kam es zu einem Ereignis, das mein Leben – das eines bereits anerkannten Dramatikers – grundsätzlich verändert hat:

Wir wollten auf dem Weg aus Rom nach Prag – Emigration kam für uns nicht infrage! – über Düsseldorf fahren, wo wir bereits im Frühling mit dem legendären Intendanten Stroux einen Vierjahresvertrag abgeschlossen hatten, ich als Autor und Regisseur, Jelena als Regieassistentin, die auch weiterhin Drehbücher und Hörspiele schreiben wollte. Jetzt mussten wir den Vertrag stornieren … Noch im Schweizer Gordevio trafen wir uns mit Günter Grass und haben gemeinsam im Fernsehen ein langes Gespräch über den brutalen militärischen Überfall geführt. Am nächsten Morgen riefen gleich drei Verleger an, die von mir ein Buch über den niedergeschlagenen Prager Frühling haben wollten. Zwei gaben sich damit zufrieden, dass ich Dramatiker bin und bis dahin keine Prosa geschrieben hatte. Der dritte, Jürgen Braunschweiger, editor-in-chief des großen C. J. Bucher Verlages in Luzern, erschien trotzdem auch noch persönlich.

Diesem sympathischen jungen Mann, der großes Verständnis für die geplante Reform zeigte, versprach ich verbindlich, für ihn in Prag einen erstklassigen Autor zu finden. Dort angekommen, stellte ich jedoch fest, dass alle Kollegen bereits für westeuropäische Verlage oder Zeitschriften schrieben, was ich dem Luzerner nur ungern mitteilte. Die Grenzen waren immer noch offen, und wir reisten bald nach Bern, um der Premiere meines Stückes So eine Liebe beizuwohnen. In der Früh rief mich die bekannte Stimme wieder an und bat inständig um ein Treffen. Unsere bevorstehende Zugreise zu meinem Auftritt in Rom sollte über Luzern führen, wo er zum Bahnhof mit den Büchern aus seiner Produktion kommen wollte, um mich abermals für sein Projekt zu gewinnen.

Er legte auf, bevor ich zu Wort kommen konnte, und so stand ich in Luzern auf den Waggonstufen und hatte vor, es betont höflich, aber ganz entschieden abzulehnen. Der Schaffner pfiff zur Abfahrt, ich musste die Tür schließen, der Mann erschien nicht, und ich kehrte zufrieden in unser Abteil zurück. Das Problem hatte sich von allein gelöst! In Rom brachte man uns in das Hotel Parco dei Principi, wo die internationale Protestkonferenz gegen die Okkupation stattfinden sollte. Als wir uns frisch gemacht hatten und ausgehen wollten, stand der Verleger in der Lobby. Er hatte den Zug in Luzern um zwei Minuten verpasst und fuhr ihm in seinem Auto in dem festen Glauben hinterher, er werde uns einholen. Und überall fehlten ihm nur wenige Minuten … Hör mal, sagte Jelena zu mir, er hat sich dein Buch wirklich hart verdient! Also gab ich ihm mein Wort …

Wieder in Prag, erlebten wir eine ganz neue Situation. Die Hoffnungen wichen der Angst, der Kreml werde sich ähnlich rächen wie nach dem ungarischen Aufstand, als »Drahtzieher der Konterrevolution« hingerichtet wurden oder spurlos verschwanden. Plötzlich war ich dem Mann aus Luzern dankbar, dass er mir die Gelegenheit bot, so etwas wie ein politisches Testament zur Rechtfertigung unseres Tuns zu verfassen, für meine Kinder und damit auch für alle, die sich dafür interessieren würden.

Nie zuvor und nie danach schrieb ich einen derart langen und wichtigen Prosatext, eigentlich meine Beichte, so spontan, als würde er mir diktiert. Von Anfang an war ich mir – wer weiß, warum – absolut sicher, dass er drei Ebenen haben müsste, die sich immer wieder miteinander verflechten sollten, damit das Buch eine eindringliche Dynamik erhielte. Die eine Ebene sollte Aus dem Tagebuch des Schriftstellers PK heißen, die andere Aus dem Tagebuch eines Bürgers und die letzte Aus dem Tagebuch eines Touristen.

Die erste Ebene sollte fast journalistisch die politischen Entwicklungen ab Mitte 1967 bis Anfang 1969 dokumentieren. Die zweite das Leben eines »mir ähnlichen« Altersgenossen beleuchten, der während des Krieges aufwächst, im Mai 1945 von sowjetischen Panzern befreit und nach dreiundzwanzig Jahren von denselben okkupiert wird. Und die dritte sollte eine Novelle werden, halb erlebt, halb erfunden, also echte Literatur. Und diese Mischung, eigentlich ein »Memoiroman« – diese Bezeichnung stammt von mir – bekam schon im Voraus den Haupttitel Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs, denn so lautete das Schimpfwort der Okkupanten für die Reformer.

Jürgen Braunschweiger, bald der größte ausländische Verleger tschechischer Autoren, die zu Hause verboten waren – nach und nach betreute er auch Alexander Kliment, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Jiří Šotola (bevor dieser sich mit dem Husák’schen Regime arrangierte), Eda Kriseová, Jiří Gruša und Jaroslav Vejvoda. Es dauerte fast ein Jahr, bis es den Okkupanten und heimischen Kollaborateuren gelang, die letzten Überbleibsel der Reform außer Kraft zu setzen, darunter auch die Reisefreiheit. Inzwischen gelang es den Luzernern, mein Buch, zu dem der international bekannte und frisch exilierte Pravoslav Sovák originelle Grafiken schuf, gleichzeitig auf Deutsch, Französisch und Italienisch herauszugeben. Gerade, als es im Herbst 1969 auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert wurde, donnerte in der größten Halle aus den Lautsprechern wie die Stimme Gottes die Meldung über meinen Ausschluss aus der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei.

Nach meiner Rückkehr wurde mir vom tschechischen Innenministerium der Reisepass entzogen und ein absolutes Verbot jeglicher literarischen und politischen Tätigkeit über mich verhängt, während das Buch, in mehrere Sprachen übersetzt, an meiner statt die Lügen des sowjetischen »Weißbuches« dementierte, auf dessen Verräterliste ich eine gefährlich niedrige Nummer einnahm. Bald begann zum Glück das Streben der ökonomisch schwer angeschlagenen Sowjetunion nach der Aufnahme in den »Westlichen Salon«, was sie nur durch die Akzeptanz des »Dritten Korbes« des Helsinki-Abkommens erreichen konnte. Dieses sollte allen Staaten, also auch den Satelliten Moskaus, die Menschen- und Bürgerrechte garantieren.

Statt Erschießungen und Foltern blieben den Dienern der Macht nur Schikanen, die den Lauf der Geschichte nicht ewig aufzuhalten vermochten. Dann erschien mit der Verspätung von einem Vierteljahrhundert das tschechische Original in meiner Heimat, und wurde seit der Zeit noch zweimal von anderen Verlagen herausgebracht. Für dieses Buch Aus den Tagebüchern eines Europäers, das alle meine Memoiren einer neuen Generation vorstellen will, wählte ich von den drei Ebenen im Tagebuch eines Konterrevolutionärs die literarische.

Ich führe Sie jetzt, liebe Leserschaft, in den heißen Sommer 1968 zurück, zum Schauplatz der Handlung, der jedoch nicht in Prag liegt, sondern in – Italien!

Aus dem Tagebuch eines Touristen

Mittwoch, 21. August 1968

San Marino

Sie banden mich an einer Säule in einem riesigen Saal fest. Die Decke konnte ich nicht sehen. Ringsum hingen schwere Samtvorhänge. Einer schob sich lautlos auseinander. Ein vielstimmiges ersticktes »Ah!«. Kein Zweifel: ich befand mich auf der Bühne.

In der Mitte der ersten Reihe das Gesicht meines Vaters, mehr geahnt als gesehen. Ich wollte aufschreien, aber der Knebel erstickte meine Stimme: Nicht einmal die Gnade des letzten Wortes wurde mir gewährt.

Aus dem Portal trat ein schwarz gekleideter Mann, in der Hand ein glühendes Schwert. Demütigung, Zorn und Verzweiflung mischten sich zu einer Träne. Die Konturen der Dinge und Gestalten vervielfachten sich. Mein letzter Blick sah die Welt so zerstückt, wie sie jene bekannte ungeheure Fliege auf den Schautafeln in der Schule sah. Dann näherte sich das Schwert meinen Augen, und das Bild explodierte in Glut und Schmerz.

Ich riss den Kopf herum. Die Glut erlosch, der Schmerz schwand.

Ich öffnete die Augen. Neben mir brannte auf dem Polster einer der Strahlen, die zwischen den Lamellen der herabgelassenen Jalousie hereindrangen. Die Morgensonne musste direkt gegenüber dem Zimmer stehen.

Auf meinen Wangen verklebten die wirklichen Tränen. Sie hatten mich gerettet wie einst Michail Strogoff. Warum hatten sich die unsichtbaren Relais im Gehirn zusammengeschaltet und nach zwanzig Jahren diese längst abgelegte Geschichte nochmals gesendet? Ich drehte den Kopf, um die Traumdeuterin zu fragen. Sie lag neben mir wie eine schöne, balsamierte Leiche. In der Nacht war ihr zu warm geworden, sie hatte das Leintuch weggeworfen.

Ich kletterte über sie hinweg und ging zum Fenster, um die Jalousie aufzuziehen. Durch die offene Tür und die Spalten der Jalousie strömte etwas kühle Luft herein. In Italien freute ich mich jeden Tag wie ein Süchtiger auf diese morgendlichen Minuten, da man atmen konnte.

Die Jalousie bewegte sich nicht.

Ich begann, das System zu untersuchen. Das Band verschwand im Oberteil des Fensterrahmens. Ich versuchte zu ziehen. Sachte, dann stärker. Die Jalousie gehorchte nicht.

Ich brachte einen Stuhl ans Fenster. Auch wenn ich auf den Fußspitzen stand, fehlten mir zwei, drei Zentimeter. Ich wurde langsam unwillig. Der Morgen ist für mich unendlich wichtig. Die ersten Minuten entscheiden den ganzen Tag.

Ich musste den Tisch holen. Wie immer lagen ihre Sachen darauf herum. Jeden Abend bat ich sie, den Tisch freizulassen. Über und über belegte Tische erinnern mich an den Schreibtisch und damit an alle vertanen Stunden der letzten Jahre.

Ich nahm in die Hand: ihre Handtasche, ihren Kamm, ihre Zigaretten, ihren Stift und die nichtabgesandten Ansichtskarten, deren Zahl mit jeder Stadt zunahm, ihr Ronson und zwei halbleere Multifills, ihr Portemonnaie, aus dem tschechische, italienische und österreichische Münzen kollerten, ihre Puderdose, verklebt mit einer rätselhaften Masse, die sie gekauft hatte, um daraus kleine Ballons zu blasen, ihren mit Karikaturen meiner Person und realistischen Porträts südlicher Beaus bekritzelten Notizblock, ihre kaputte Uhr und eine angebissene Banane.

Das alles legte ich auf den Boden.

Dann stieg ich auf den Tisch und versuchte, den Holzrahmen wegzuklappen, um zu den Zugrollen zu gelangen. Der Rahmen war vernagelt. Eine Stunde früher als sonst begann ich zu schwitzen, und meine Laune verschlechterte sich zusehends. Mit aller Kraft zerrte ich an den Bändern. Da hörte ich Lachen.

Sie musste mich schon eine Weile beobachtet haben.

»Worüber lachst du?«, fragte ich eisig.

»Du siehst nicht gerade am besten aus.«

»Ich gebe hier keine Schau«, erklärte ich ihr, »ich versuche bloß, die Jalousie zu reparieren, die wahrscheinlich ein Mensch ohne Intelligenz und Gefühl heruntergelassen hat.«

»Hast du nicht den Eindruck, dass du es warst, der sie heruntergelassen hat?«

Langsam wurde ich verstimmt.

»Du stellst eine Suggestivfrage, obwohl du dich sicher erinnerst, dass wir nach Mitternacht hier angekommen sind, als wir schon zwei Liter Verdicchio in uns hatten. In ähnlichen Situationen bin es gewöhnlich nicht ich, der den Überblick über seine Handlungen verliert. Ich habe dieses Zimmer genommen aufgrund der feierlichen Versicherung, dass es die beste Aussicht habe. Es gab für mich also nicht den geringsten Grund, die Jalousie kaputt zu machen. Die Logik der Dinge weist viel eher auf dich hin, weil du fast alles kaputt machst, was du anrührst.«

»Wenn du deine Theorien entwickelst, solltest du es wenigstens nicht nackt auf dem Tisch tun, weil sie dann noch lächerlicher sind.«

Darauf stieg ich vom Tisch herunter und sagte einige grobe Worte, was ich schon lange nicht mehr getan hatte. Der Tag hatte es eben in sich. Sie begann zu weinen, was sie ebenfalls schon lange nicht mehr getan hatte.

Beleidigt begannen wir uns anzuziehen. An die morgendlichen Zärtlichkeiten und das Erzählen der Träume war gar nicht zu denken. Aus Rache bestellte ich kein Frühstück.

Während sie sich die Augen malte, versuchte ich nochmals, die Jalousie aufzuziehen. Vergeblich. Obwohl ich frühmorgens grundsätzlich nicht rauche, zündete ich mir eine Zigarette an und versuchte, wenigstens zwischen den Lamellen etwas von der Landschaft zu erblicken. Die Spalten waren jedoch minimal. Vom inserierten Panorama unter dem Felsen von San Marino blieb nur ein armseliger Ausschnitt übrig, der nicht einmal einen Panzerfahrer befriedigt hätte.

Ich schaute mich um. Sie war schon fertig, saß auf dem Bett und sah vor sich hin. Wie immer tat sie mir plötzlich leid. Ich setzte mich zu ihr und legte ihr den Arm um die Schultern.

»Also sei nicht mehr böse«, sagte ich, »du musst doch zugeben, dass das auch deine Schuld ist. Du hättest mich nicht auslachen sollen, als ich versucht hatte, dir eine Freude zu machen. Und du hättest schon gar nicht behaupten sollen, dass ich es war, der diese blöde Jalousie kaputt gemacht hat. Wir sind doch da heraufgefahren, damit ich dir die Aussicht zeigen kann. Der Teufel soll sie holen! Wir wollen uns doch nicht den ganzen Tag verderben wegen der blöden Jalousie!«

»Ja«, sagte sie, »das ganze Leben lang versprecht ihr uns herrliche Aussichten, und immer kommt euch irgendeine blöde Jalousie dazwischen.«

Mittwoch, 21. August 1968

Perugia

Bis Perugia sprachen wir nicht miteinander. Auf der Piazza stellte ich den Wagen ab. Es war ein grausamer Mittag, die Bevölkerung hatte sich spurlos verflüchtigt – in jenes zweite Italien, das ich mir wie ein klimatisiertes Ristorante am Flusse Styx vorstelle, wo man erst gegen Abend auszieht, um vertrocknete Touristen einzusammeln. Trotzdem setzte ich mich vorsätzlich an einen der kleinen Tische, die auf dem glühend heißen Pflaster gleich bei der Mauer des Palazzo dei Priori standen. Nach einer Weile stellte sich ein ermatteter schwarzhaariger Kellner ein.

»Willst du essen?«, fragte ich kalt.

Sie schüttelte den Kopf. Sie musste einen schrecklichen Hunger haben, genauso wie ich.

»Mezzo bianco«, bestellte ich barsch.

»Va bene, signore.«

Einzelheiten interessierten ihn nicht. Die von strengen mittelalterlichen Portalen eingerahmte Piazza di Quattro Novembre sah aus wie eine riesige überbeleuchtete Filmkulisse. Ab und zu fuhr ein leerer Autobus von Portal zu Portal, sonst war sie still und menschenleer, perfekt für den nächsten take. Aus der Fontana Maggiore tranken Tauben. Nur der heilige Bernhard von Siena fehlte, um seine Gebete für den Frieden anzustimmen.

Zum Glück brachte der cameriere kühlen Weißwein. Wir tranken ihn in einem Zug aus. Wie immer entfesselte er meinen Durst. Ich bestellte eine große Karaffe. Schweiß übergoss mich. Meine Bitterkeit wuchs und brach durch.

»Ich glaube, wir sollten mal ernst miteinander reden«, sagte ich.

Wir tranken den zweiten Liter. Wenn sie einen Schwips hatte, war sie für Argumente noch weniger empfänglich als sonst, aber mir war das schon egal.

»Vier Jahre versuche ich, deine Laune und deinen Egoismus zu ertragen, weil ich glaubte, das müsse doch noch einmal aufhören. Ich habe zehntausend Stunden und Tonnen Energie verloren, um dir die elementarsten Dinge klarzumachen. Fünfzig junge Damen hätte ich finden können, die alles aufgegeben hätten, um an meinem Leben, an meinem Tun und Lassen teilzuhaben. Das ist dir nie aufgegangen; mehr noch, du hast keine Gelegenheit verpasst, um mich zu demütigen. Du wusstest, dass ich Kommunist bin, noch bevor du zum ersten Mal zu mir kamst, du wusstest es wie alle andern. Du warst vier Jahre lang dabei, wenn ich mich mit Dingen herumschlug, die mir letzten Endes gleichgültig sein konnten. Du hast zugesehen, wie ich mir den Kopf einrenne und das Leben kompliziere, obwohl ich bei meinem Beruf leben könnte wie ein … ein roter Fürst! Aber nicht nur das, du hast gesehen, dass es sogar einen Sinn hat, dass diese Donquichotterie eine Kettenreaktion auslöst, dass sie auf eine Hoffnung hinzielt, die Inhalt und Form hat. Und doch machte es dir nichts aus, bei jeder idiotischen Gelegenheit dein abschätziges ihr auszusprechen. Ich bin vierzig Jahre alt, habe weder Glatze noch Bauch, zwanzigjährige Damen schreiben mir Liebesbriefe. Trotzdem habe ich es zustande gebracht, die Weltwirtschaftskrise, das Münchner Abkommen, die deutsche Okkupation, Heydrichiade, Bombenangriffe, Barrikaden, den sogenannten Siegreichen Februar, die mörderischen politischen Prozesse, den Zwanzigsten Parteikongress der Sowjets und den Prager Frühling zu erleben! Die Geschichte hat ihre Spieler und ihre Zuschauer. Ich mache schon längst niemandem mehr einen Vorwurf, wenn er nur zusieht. Aber ich hasse Zuschauer, die gleichgültig Versklavung, Hungersnot und Kriege mitansehen, um dann von ihren Logen aus die Revolution zu verurteilen, weil sie nicht angeklopft und die Pantoffeln angezogen hat. Drei Jahre lang habe ich für den Sieg dieser Revolution gekämpft. Zwanzig Jahre lang für ihre Reinheit! Zwanzig Jahre dauerte ein Kampf, der schwerer war als jeder andere, denn hier lag plötzlich nicht mehr Graben gegen Graben, hier hatten die Gegner die gleiche Vergangenheit, dieselbe Sprache, dasselbe Parteibuch in der Tasche. Zwanzig Jahre lang dauerte der Konflikt der Kommunisten mit Kommunisten, der Kampf um das endgültige Gesicht der Revolution – ein Streit, in dem unsere Genossen an der Macht nicht selten als schlagendstes Argument zum Strang griffen. Wir nahmen diese Konfrontation an und haben dabei gesiegt. Als wir endlich den festen Punkt erreichten, für uns, und vor allem für euch, da hebt ihr wieder einmal eure sauberen Hände und nennt uns alle ohne Unterschied: ihr! Vier Jahre lagst du jede Nacht in meinem Arm, vier Jahre hast du allein in mir wie in einem Buch gelesen, weil ich dich liebte, weil ich wollte, dass du mich verstehst. Nach vier Jahren sind wir uns fremder als am Anfang. Die Politik liegt auch im Bett zwischen uns wie ein blankes Schwert, und du legst sie dorthin. Du machst mich verantwortlich dafür, dass es kein Kalbfleisch gibt, dass wir schlechte Schuhe machen, dass du nicht in der Welt umherreisen kannst, wann und wohin du Lust hast. Die aufgegrabenen Straßen, die fallenden Gesimse, die langweiligen Zeitungen, die feigen Abgeordneten und die allmächtige Polizei, alles buchst du auf mein Konto. Ich hebe den hingeworfenen Handschuh auf, und das zwingt mich, noch mehr von meinem Schreiben abzuschweifen, mich um Dinge zu kümmern, die mich letzten Endes nichts angehen. Dann endlich einmal kommt der Tag, kommt die Woche, die Zeit, da diese zwanzig Jahre etwas abwerfen, da das Leben wieder gelebt werden kann. Und in diesem Augenblick stehst du, um die es mir ging, gelangweilt und angewidert in deiner Loge auf und verkündest dein Gleichnis von der blöden Jalousie!«

Es überraschte mich, dass ich weder Zorn noch Bedauern empfand. Plötzlich begriff ich, dass es nur Trotz war, was mich bei ihr gehalten hatte. Ich hatte ihr beweisen wollen, dass ich recht hatte. Jetzt war es geschehen. Ich war wieder frei, frei wie mein Land. Es hatte seinen festen Punkt gefunden. Auch ich hatte ihn gefunden.

»Wir gehen auseinander! Diesmal wirklich. Ich kaufe dir ein Flugbillett, oder wenn du willst, kannst du mit meinem Wagen zurückkehren. Ich will endlich meine Ruhe haben von der Politik, von dir, von allem. Ich will zum ersten Mal im Leben richtige Ferien haben, Ferien vom Leben. Wenn ich heimkomme, mach ich einen ganz neuen Anfang. Das wird meine zweite Halbzeit.«

»Du hast recht«, sagte sie. »Nimm meine Koffer heraus und halte dich nicht weiter auf.«

»Vielleicht muss ich doch zuerst deine Abreise regeln!«

»Warum soll ich abreisen? Mir gefällt’s hier.«

»Das ist doch Unsinn. Du kannst ja keine einzige Sprache.«

»Wozu hätte ich sie lernen sollen? Dank euch bin ich in einem Land aufgewachsen, von wo man bestenfalls in die Slowakei fahren durfte.«

»Wenn ich nicht irre, hast du in den letzten drei Jahren halb Europa bereist.«

»Ja. Mit dir.«

»Schönen Dank für deine Aufrichtigkeit. Zum Glück weißt du, dass du jetzt auch ohne mich reisen kannst. Nichts hindert dich also, nach Hause zurückzukehren und endlich jemanden nach deinem Geschmack zu finden.«

»Fällt mir gar nicht ein«, sagte sie. »Ich war doch nur deinetwegen immer wieder zurückgegangen. Zwar begreif ich es immer weniger, aber vielleicht war es tatsächlich so, dass ich dich liebte. Du hast mich interessiert, vielleicht gerade weil du einer von ihnen warst. Als du mich zu unserem ersten Rendez-vous batest, war mir nicht eben wohl beim Gedanken, was meine Eltern, Verwandten, Mitschüler dazu sagen würden. Du gehörtest zu denen, die wir hassten. In der Schule lernten wir deine Gedichte über Gottwald, über die Partei, über unsere großen Befreier. Wir stritten darüber, ob du sie aus Schwachsinn oder des Geldes wegen schriebst. Ich wollte das feststellen. Besonders weil du nicht gerade schwachsinnig aussahst. Ich wollte wissen, wie ihr wirklich seid. Auch deshalb bin ich wieder zu dir gekommen. Was für ein Schreck, als ich sah, dass du tatsächlich an all das glaubst. Aber auch in dir blitzte manchmal etwas Menschliches auf. Ich habe mir viel Mühe gegeben, es in dir zu erwecken. Ich wollte, dass du begreifst, was wir von euch denken. Du hast das auf deine Weise begriffen. Versuchtest, mich zu überzeugen. Ich musste mich mit Leuten hinsetzen, die unerträglich langweilig waren, du hast mich zu Versammlungen mitgeschleift, die mir sinn- und zwecklos schienen, immer hast du hartnäckig für etwas gekämpft, das im Grunde lächerlich war. In zwanzig Jahren habt ihr einen ungeheuren Sieg errungen: ihr habt uns glorreich dorthin gebracht, wo wir schon vor zwanzig Jahren waren – zur Demokratie. Und erwartet sogar, dass wir euch für die schöne Aussicht danken. Kehr allein zurück, mich interessiert sie nicht. Wir haben euch zu gut kennengelernt, um glauben zu können, dass wir sie noch je erleben werden. Fahr und sorg dich nicht, ich gehe hier nicht verloren. Ich hab es satt, das Leben im Käfig. Und schließlich bin ich glücklicherweise eine Frau. Fahr ruhig, ich garantiere dir, dass ich auch ohne dich spätestens am Abend in Rom bin, wenn ich will, in einer Woche verlobt und in einem Monat verheiratet – nicht nur reich, sondern auch aus Liebe. Euretwegen haben wir noch einen Vorteil. Damit wir unsere Herzen ganz der Weltrevolution geben, habt ihr uns schon in der Schule verheimlicht, dass wir ein Vaterland haben. Es galt als sträflich dumm, die Nationalhymne zu singen oder die Fahne zu hissen, wenn nicht die Fahnen unserer Brüder daneben wehten und ihre Hymnen miterklangen. Ihr habt uns gelehrt, was der Erste Sekretär der mongolischen Partei über die Schafzucht sagte, aber ihr habt uns verheimlicht, dass der erste Präsident unseres Landes, Masaryk, ein Philosoph war. Ihr habt das Haus, das Wladimir Iljitsch Lenin einmal zufällig aufsuchte, in ein Museum verwandelt, aber ihr ließt uns unwissend am Haus vorbeigehen, wo Franz Kafka geboren wurde und schrieb. Statt zur Gruft der böhmischen Könige habt ihr uns zur einbalsamierten Leiche Klement Gottwalds geführt. Ein paar Jahre später habt ihr sie mit der scheltenden Bemerkung verbrannt, dass es sich um ein typisches Produkt des Personenkults gehandelt habe. Als ob er sich selbst einbalsamiert hätte. Dann brach die Zeit der Führer an, die nicht einmal eine Persönlichkeit hatten. Kein Wunder, dass ihr das Staatswappen abändern und die nationalen Traditionen verleugnen musstet, um den Unterschied zu vertuschen. Ihr habt darauf bestanden, dass wir reine Internationalisten werden. Das hat uns viel Mühe gekostet, aber es hat sich gelohnt. Wir konnten unsere sentimentalen Fesseln abstreifen. Jetzt können wir Prag gegen jede Stadt austauschen und büßen nicht mehr ein als ein paar schöne Portale, die man überall finden kann. Wir können Hymne, Fahne und Sprache wechseln, ohne mehr zu verlieren als einige leere Symbole, die man in der ganzen Welt haben kann. Niemand hat uns Geschichte und Tradition eingeprägt. Wir können das Vaterland wechseln, wie man aus einer Tram in die andere umsteigt. Ich bin nicht sicher, ob ihr das gerade wolltet, aber Tatsache ist, dass ihr es erreicht habt. Heute sehe ich, dass es nicht einmal schwer ist, dich zu verlieren. Wenn du in der Gasse da drüben verschwindest, werde ich das Gefühl haben, du seiest nie gewesen.«

Das genügte mir. Ich stand auf und legte ihren Pass auf den Tisch. Dann ging ich zum Wagen, holte ihren Koffer heraus, ihre Handtasche, ihre hier und dort verstauten kleinen Sachen. All das legte ich auf das glühende Pflaster und schlug hinter mir die Tür zu. Der Wagen glich einem Backofen. Ich öffnete schnell alle vier Fenster und startete. Noch einmal wandte ich mich nach ihr um. Sie saß regungslos hinter den beiden Gläsern, allein auf der riesigen Bühne zwischen dem Palazzo dei Priori und dem Dom, die ich nun nach meinem letzten Auftritt verlasse. Jetzt wusste ich es bereits sicher, dass ich es fertigbrächte. Sie war fremd und fern wie die Liebschaften meiner Jugend, ebenso unwirklich und unglaubhaft. In mir blieb weder Liebe noch Verantwortungsgefühl zurück. Das wollte sie übrigens gar nicht. Sie gehörte schon einer anderen Welt an. Sie hatte ihr immer gehört, nur meine ewige Naivität hatte mir das Gegenteil eingeredet.

Ich lockerte die Bremse. Der Wagen kam auf der schrägen Fläche allmählich ins Rollen. Im Rückspiegel erschienen noch einmal die bunten Tische. Dann öffnete sich die gegenüberliegende Gasse. Nichts rührte sich in mir. Im Gegenteil. Ich begann über die jungen schönen Damen nachzudenken, denen ich übermorgen im augustwarmen Prag begegnen würde. Über die fünfzig, die alles wegwerfen würden, um an meinem ganz und gar neuen Leben teilzunehmen.

Der Schweiß brach in Strömen aus mir heraus, aber er war mir zum ersten Mal nicht unangenehm. Die Sonnenglut reinigte wie eine Sauna. Die geistige Vorbereitung war tadellos verlaufen. Ich konnte es also wirklich versuchen.

»Na also«, sagte ich, »auf deine Befreiung vom Vaterland und auf meine von dir!«

Sie trank mir zu. Ich stand auf und legte ihren Pass auf den Tisch.

»Vielleicht nutzt er dir noch eine Weile.«

Eben erhob ich mich und nahm meine Kräfte zusammen, um den Wagen in geradem Gang zu erreichen, als eine unheimliche Stimme ertönte. Es war ein langgezogenes Geheul, vom Echo verstärkt.

Aus der mittelalterlichen Kulisse kam durch einen steinernen Torweg auf die Bühne gelaufen ein braungebrannter Mann mit einem Stoß Zeitungen. Als er fast bei mir war, rief er nochmals mit meckernder Stimme:

»Cecoslovacchia è occupata!«

Auf dem riesigen Blatt Papier, das er direkt vor meine Augen hielt, sah ich die vertrauten Grenzkonturen, von allen Seiten durchbohrt von den Pfeilen militärischer Operationen. In einer Großaufnahme zielte die Kanone eines Panzers aus der Ecke mitten hinein.

Ich vergegenwärtigte mir mit Erleichterung, dass ich betrunken war. Manchmal kommt es vor, dass ich nach Alkoholgenuss einschlafe und dann öfter als sonst meine grotesk-absurden Träume habe. Da hörte ich einen seltsamen Laut und wandte mich um.

Sie weinte.

Ich sah mir den Panzer genauer an. Einen solchen habe ich schon am 9. Mai 1945 gesehen, als er meine Geburtsstadt Prag von den deutschen Okkupanten befreite …

Mittwoch, 21. August 1968

Roma

Ich fand die Ausfallstraße ohne Karte. Die brauche ich zur Rückkehr nie. Wie ein Hund folge ich meiner eigenen Spur.

Der Film spult sich rücklaufend ab: das ockergelbe Gubbio in der baumlosen Landschaft wie eine sonnenbelagerte Festung, die eingebohrte Serpentine, wie ein Blitz zwischen den rosa Palästen Urbinos, weiter nach Norden, zwischen der Skylla Rimini und der Charybdis San Marino hindurch nach Ravenna, vorbei an der abscheulichen Steinrakete des Dante-Grabmals. vorbei an Chioggia, hinter dem im seichten Meer das berühmte Wrack Venedig verfault, den Dolomiten entgegen, die heranstürmen wie eine Brandung, der Film läuft schneller, jetzt beginnt die steinerne Ebbe, Lienz als Sprungbrett zu neuem Anlauf auf die Berge, der Großglockner im Nebel, Salzburg mit dem Stirnband der Burg, das langweilige Linz als seltsame, verschwommene Kindheitserinnerung, Landschaft – Vorahnung, Landschaft – Vorzimmer des Vaterhauses, die letzten hundert Meter, der Film reißt ab.

Unter dem Schlagbaum, mitten in der Fahrbahn, ein Panzer. Er sieht mich mit dem riesigen Zyklopenauge des Kanonenlaufs an. Ich drücke gleichzeitig auf das Signal und aufs Gas. Der Renault stürmt vorwärts wie ein Kriegsross, gerade auf die Metalllanze zu, die mir den Weg nach Hause versperrt.

Die Tachonadel klebte auf 150. Der Pfeil der Autostrada zielte schon eine Stunde lang nach Süden. Die linke Hand am Lenkrad, suchte ich mit der Rechten im Durcheinander der Sender. Der Äther war voll von gehetztem Italienisch. Wie eine magische Formel ertönte immer und immer wieder das Wort »Cecoslovacchia«. Sie saß neben mir, reglos und stumm. Plötzlich beugte sie sich vor.

»Halt die an!«

Vor uns rollte ein Škoda mit dem Nummernschild Bratislavas. Kaum hatte ich ihn überholt, kurbelte ich das Fenster herunter und winkte mit der Hand, er solle stehen bleiben. Er fuhr mit voller Geschwindigkeit an uns vorbei, und die Insassen winkten uns zu. Entweder verstanden sie mich nicht, oder sie wollten nicht verstehen. Ich gab Gas und hatte sie in wenigen Sekunden eingeholt. Wir blieben neben ihnen und winkten wieder. Sie besprachen sich. Endlich begann der Fahrer zu bremsen. Ich blieb knapp hinter ihm stehen. Ein hochgewachsener grauhaariger Mann stieg aus. Seine Hosen aus Uniformstoff verrieten den Offizier. Er sprach slowakisch.

»Was brauchen Sie? Wir haben es eilig. Wir fahren noch bis Palermo.«

Sie sprach früher als ich:

»Wir sind besetzt!«

Seine Frau brach gleich in Tränen aus. Auch sie, obwohl Tränen kaum zu ihr passten. Sie war hochgewachsen und grauhaarig wie er, und ich konnte sie mir gut in Uniform vorstellen. Er fuhr sie an:

»Dreh nicht durch! Der Warschaupakt wird doch augenblicklich intervenieren! In vierundzwanzig Stunden haben wir sie ausgepeitscht!!« Die spontane Reaktion eines Mannes, der München erlebt hat. Ich sah ihm an, dass er bereit war, den Škoda umzudrehen und wie mit einem hussitischen Streitwagen gegen die Deutschen zu fahren. Ich reichte ihm die Zeitung. Wortlos sah er die Karte mit den Pfeilen an. Erst jetzt fiel mir ein, dass Offiziere nicht in den Westen reisen dürfen.

»Sie sind Soldat?«

Ich musste die Frage wiederholen, bevor er sie hörte.

»Vor einer Woche bin ich rehabilitiert worden.«

Seine Frau sagte tonlos:

»Wir sind zum ersten Mal nach zwanzig Jahren wieder aus dem Lande gefahren …«

An uns vorbei zischten fremde Autos durch eine fremde Landschaft. Ihre Hupen blechtrompeteten Marschfetzen. Irgendwo über uns bewegten sich am Himmel die Spionagesatelliten und registrierten Gegenstände von der Größe eines Meters; ihre fantastischen Teleobjektive sahen vom Schwarzen Meer zum Atlantik, vom Mittelmeer zum Polarkreis, wie Hunderttausende versteinerter Gestalten schweigend umherstanden. Das waren Tschechen und Slowaken, die aus Bahnen herausgeworfen wurden. Unsere Schicksale hatten sich verbunden und standen plötzlich still.

»Wohin fahren Sie?«, fragte mich der Fahrer, unsicher, wie ein Junge, der sich hoffnungslos verlaufen hat.

Erst jetzt wusste ich es.

»Zu der Botschaft.«

»Ich fahre Ihnen nach.«

Einmal, vor Jahren, flog ich von Prag nach Brünn. Europa war im Nebel verschwunden, nur Wien rettete die Schiffbrüchigen. Damals war Österreich für uns noch terra prohibita. Die Busfahrt durch die weihnachtlich geschmückte Mariahilferstraße war ein Traum, unwirklich. Ebenso unwirklich war heute Nachmittag Rom.

Garben von Sonnenstrahlen durchdrangen die Kronen der Zypressen an der Villa Borghese, als kämen sie aus barocken Gemälden. Reihen von Caféstühlen erinnerten, gegen die Fahrbahn ausgerichtet, an Dutzende kleiner Theater. Die Gäste blätterten in den Zeitungen wie in einem Programm. Überall spielte man Okkupation der Tschechoslowakei.

Ich folgte wieder meiner zwölf Jahre alten Fußspur. Die Jugend-Weltföderation hatte damals eine Art Kongress veranstaltet. Um ein Visum zu erhalten, gab man uns als Sportler aus. Zur Beruhigung der Polizei liefen wir jeden Morgen in den römischen Parkanlagen ein paar Runden.

Schon von Weitem kündigte sich die Botschaft an. Trotz Parkverbot war die Via Luisa di Savoia von tschechoslowakischen Wagen überfüllt. Vor dem Gebäude Verwirrung, Tränen, Zorn. Italienische Carabinieri mit pausbäckigen Bauerngesichtern versuchten, die Menge, zusammengesetzt aus Trainingsanzügen und Strandkleidern, zu zerstreuen.

»Warum gehen Sie nicht hinein?«

Der sonnengebräunte Junge im gestreiften Leibchen sah aus wie ein Römer, aber er sprach unverfälschtes Pragerisch.

»Sie haben sich dort eingesperrt, die Gauner! Sicher stauben sie schon die Bilder Novotnýs ab!«

Ich trat zur Tür und drückte die Klingel. Es war eine starke Klingel.

Ich ließ den Finger auf dem Knopf liegen.

»È signore, basta, basta!«

Der Offizier war jung und voller Diensteifer. Ich sah ihn auf der Stufe stehen und nahm die Scherben meines Italienisch zusammen.

»Io sono all’ambasciata!«

Er salutierte.

»Scusi, signore!«

Das Geklingel schrillte durch den ganzen Bau. Die Landsleute sahen dem Experiment gespannt zu. Nach fünf Minuten verloren die drinnen die Nerven. Die Tür flog auf, und es erschien eines der wohlbekannten und vielteuren Gesichter tschechischer Portiers, denen man am liebsten gleich eins verpassen würde. Der Mann vertrat die Obrigkeit und schickte sich an, in ihre Entrüstung seine eigene Galle zu mischen. Bevor er den Mund auftun konnte, sagte ich eisig:

»Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, dass dieses Gebäude bisher noch nicht okkupiert ist. Bestellen Sie Ihrem Chef, dass er augenblicklich die Bürger der Republik einzulassen hat, die er hier vertritt. Andernfalls werden wir seine Abberufung fordern!«

Noch blühte unser Frühling. Der Portier beeilte sich zum Telefon und rief offenbar jemanden ganz oben, denn er sprach ehrerbietig und verdrehte dabei die Augen bis zur Decke.

Doch ich nahm ihn jetzt nicht mehr zur Kenntnis. Denn von oben her kam über die Treppe mir gegenüber – er.

Mittwoch, 21. August 1968

Roma

Er:Das ist der dritte und der schwerste Schock meines Lebens!

Ich:Und was waren die andern zwei?

Er:Stalins Tod und die Rede Chruschtschows auf dem XX. Parteikongress. Der Tod bedeutete das Ende eines Mythos. Die Rede den Verlust der Sicherheit.

Ich:Was hast du heute verloren?

Er:Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, es auszusprechen.

Ich:Leben deine Eltern noch?

Er hörte auf, das Glas zu drehen, in dem rhythmisch der Eiswürfel an die Wand stieß. Er nickte. Es war offensichtlich, dass er nach dem Sinn der abwegigen Frage forschte.

Ich:Du bist älter als ich, aber ich bin heute – leider – erwachsener. Ich erinnere mich genau an den März 53 und an den Frühling 56. Damals war auch ich überzeugt, dass eine Welt zusammengebrochen war. Aber dann habe ich kurz nacheinander beide Eltern begraben. Erst seither hat mein Leben einen Maßstab erhalten.

Er:Du verbindest Unverbindbares. Ich bin vierzig wie du, und auch ich habe einiges durchstehen müssen. Die Scheidung … anderes. Ich unterschätze die menschliche Sphäre des Lebens nicht. Aber wir sind eine streng determinierte Generation. Die Politik ist ein autonomer Bestandteil unserer Schicksale geworden. Politische Erschütterungen gefährden unsere Existenz ebenso wie persönliche, manchmal sogar mehr. Denk nur an die Selbstmordserie dieses Frühlings. Diese Menschen waren noch erwachsener als wir, sie hatten die Front und die KZ absolviert, und sie haben sicher auch ihre privaten Gewitter erlebt. Und doch genügte der Zusammenbruch einer politischen Konzeption, um ihr gesamtes menschliches Gleichgewicht zunichtezumachen.

Ich:Wenn du nicht die Ehrenwerten meinst, die hinter sich die Tür zugeschlagen haben, weil sie die Zerstörung des Gleichgewichts anderer nicht verantworten konnten – dann ist das allerdings das schwerste Argument gegen uns.

Er:Sind wir schuld, weil wir uns für mehr engagiert haben als nur für uns selbst?

Ich:Wir haben den Kommunismus gewählt als Waffe gegen den Hunger, der mit uns von Kindheit an beim Abendessen saß, gegen den Tod, der seit der Heydrichiade mit uns auch in die Schule ging. Wir haben den Kommunismus gewählt als Arznei gegen Angst. Als höchste Form wirtschaftlicher und geistiger Freiheit. Wir haben ihn, kurz gesagt, im Namen des Lebens gewählt, er sollte unserer Selbstverwirklichung einen maximalen Raum gewährleisten. Auch wenn wir noch so naiv, noch so emotional, noch so dogmatisch gewesen sind, auch wenn wir wirklich bereit waren, im Namen der Weltrevolution jedes Opfer auf uns zu nehmen – hinter aller Abstraktion waren doch ganz konkrete menschliche Wünsche: schöpferisch tätig zu sein, zu lieben, banal gesagt – glücklich zu leben. Ist es nicht absurd, dass wir beinahe bis zur Negation der grundlegendsten Lebenswerte gelangt sind?

Er:Unsinn. Wir haben nichts negiert! Wir haben nur den Weltkontext unserer Revolution falsch eingeschätzt. Wir haben damit gerechnet, dass die Welt, von den faschistischen Verbrechen erschüttert, aus ihrer Erkenntnis augenblicklich die Konsequenzen zieht, wie sie die Tschechoslowakei gleich in ihren ersten Nachkriegswahlen zog. Wir haben geglaubt, dass das nur eine Frage weniger Jahre ist. Wir haben die Stärke des Imperialismus ignoriert. Und zugleich auf der eigenen Seite den menschlichen Faktor unterschätzt. Wir waren rein und setzten die Reinheit bei allen andern voraus. Wir konnten nicht ahnen, dass die bewährten Führer der Revolution den Klassenkampf in eine Inquisition umwandeln!

Ich:That is the question!

Er:Wenn du auf die Moskauer Prozesse anspielst, so hat damals die überwältigende Mehrheit der europäischen Kommunisten aber auch der parteilosen Wissenschaftler und Künstler aus guten Gründen daran geglaubt. Zudem waren die Traditionen unserer Partei tief demokratisch!

Es war noch zu früh, atmosphärische Störungen machten es unmöglich, Prag zu empfangen. Wir warteten auf die Nachrichten des italienischen Fernsehens in einem Zimmer, dessen Unpersönlichkeit auch hier, im Herzen der Ewigen Stadt, die tschechoslowakische Dienstwohnung nicht verleugnen konnte. Auch sie war eine Visitenkarte unseres Bankrotts. Das Heimatland märchenhaften Porzellans und Kristallglases stattete seine Repräsentanten mit Warenhausgeschirr aus.

Ich:Es geht hier nicht um Einzelheiten, sondern um das Wesen der Sache: Wir bekannten uns zum Marxismus, weil er uns die Möglichkeit einer unverfälschten Erkenntnis der Natur und der Gesellschaft anbot. Können wir uns also damit entschuldigen, dass wir etwas geglaubt, etwas unterschätzt oder nicht richtig eingeschätzt haben? Wenn ein Arzt eine Operation durchführen will, dann muss er als conditio sine qua non a) die Diagnose, b) die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen. Sonst macht er sich eines Verbrechens schuldig. Für einen Marxisten, der die Gesellschaft operieren will, gilt das doppelt.

Er:Willst du damit sagen, dass wir Verbrecher waren?

Ich:Ich will damit sagen, dass wir keine Marxisten waren, und wenn man uns einmal bestrafen sollte, so sollte man es vor allem wegen unseres Verbrechens gegen den Marxismus tun. Wir sind Quacksalber, die sich für Chirurgen ausgaben. Man kann unsere uneigennützigen Absichten in Betracht ziehen, aber man kann uns nicht entschuldigen. Wir haben die objektiven Gesetze frommen Wünschen untergeordnet. Wir haben es zugelassen, dass eine unwissenschaftliche Ideologie das revolutionäre wissenschaftliche Denken unterdrückte und ersetzte. Und so geschah es, dass unsere noch so reine und noch so gerechte Revolution ihre eigenen Kinder frisst.

Er:Ich bin leider kein Dichter …

Ich:Aber du warst einer. Warum sprichst du ständig wie ein Parteifunktionär?

Er:Weil ich ein Parteifunktionär bin, wenn sie mich auch in eine Art Exil geschickt haben. Weil irgendjemand das machen muss. Aber darüber können wir uns vielleicht dann ein anderes Mal unterhalten.

Es war klar, dass er darüber nicht vor ihr sprechen wollte. Sie nippte an ihrem Campari, in dem das Eis schnell schmolz, und man konnte nicht erkennen, ob sie überhaupt zuhörte. Vielleicht war es besser so. Wenn sie mich gewöhnlich mit ihrem absichtlich übertriebenen Antikommunismus zwang, die grundlegenden Gedanken zu verteidigen, so befand ich mich vor ihr bei Diskussionen mit Kommunisten in einer grotesken Kontraposition. Ich erinnerte mich an eine gewisse Prager psychiatrische Institution, die in ihren Mauern sowohl ehemalige Konzentrationslagerhäftlinge als auch Protektoratskollaboranten, Opfer der politischen Prozesse und ihre Untersuchungsrichter beherbergt. Und mir fiel ein, dass meine Generation eine beachtliche Gruppe von Schizophrenen beisteuern wird.

Er:Eine Revolution, und sei sie noch so wissenschaftlich, ist vor allem eine Revolution. Ein Zusammenstoß der Wirklichkeit mit der Idee. Diese Idee können nur Menschen realisieren, die von der Realität gezeichnet sind. Das Hirn eines Wissenschaftlers oder eines Heiligen kann die Revolution programmieren, aber durchführen müssen sie Millionen elender Sünder.

Ich:Ich höre mit Vergnügen, dass auch zwanzig Jahre Parteiarbeit dich von literarischen Formulierungen nicht geheilt haben.

Wie einst folgte er auch jetzt konzentriert seinen Gedanken und ließ sich nicht stören:

Er:Vielleicht können wir noch heute miteinander darin übereinstimmen, dass der Kapitalismus seine historische Rolle erfüllt hat und an seinen eigenen Plafond stößt.

Ich:Warum vielleicht? Bestimmt!

Er:Umso besser. Er hat die Stafette von den Kolonialisten übernommen, die mittelalterliche Ausbeutung durch die moderne ersetzt, und ebenso ist der Krieg sein Ausweg aus den zyklischen Krisen geblieben. Eines hat er jedoch gelernt: Er hat begriffen, dass brutale Gewalt seinen Untergang nur beschleunigt. Darum musste auch er sein eigenes Kind – Hitler – auffressen. Und darum ist gerade das besiegte Deutschland zu einem Schaufenster der Waren und der Freiheiten geworden, für die Blicke der hungrigen Sieger bestimmt. Wir haben gewusst, dass das ein schändlicher Trick ist. Aber haben es alle gewusst? Auch Unwissen und Müdigkeit sind politische Faktoren. Sie stumpfen das Klassenbewusstsein ab und bringen einen verfrühten Liberalismus oder gar Anarchie hervor, also eigentlich bürgerliche Ressentiments, gegen die auch der Proletarier nicht gefeit ist, weil er nicht außerhalb von Zeit und Raum lebt. Die Berufung der leitenden Revolutionäre ist dadurch so viel schwieriger, weil sie auch für die Unwissenden die Verantwortung übernehmen müssen …

Ich:Und manchmal sogar gegen sie …

Er:Jawohl, weil das in ihrem eigensten Interesse geschieht. Durften wir wegen vollen Mägen und einer Fiktion der Demokratie die erkannte Wahrheit aufgeben? Durften wir eine Neuauflage der Ersten Republik riskieren, von den Schüssen auf Arbeiter über die Arbeitslosigkeit bis zu München? Durften wir im Namen eines relativen Lebensstandards und relativer demokratischer Traditionen die frisch geformte Gemeinschaft der osteuropäischen Völker verraten, die sich unmittelbar aus dem Feudalismus oder dem Faschismus heraus zum Sozialismus begaben? Gerade die Tatsache, dass die industriell und kulturell hochentwickelte Tschechoslowakei sich so spontan zur Revolution bekannte, hatte doch für ganz Europa eine maßgebende Bedeutung! Der Westen hat das augenblicklich begriffen. Er lähmte uns durch sein Embargo und umringte uns mit seiner Propaganda. Er erklärte uns den Kalten Krieg, der allerdings verdammt heiß war, weil er Diversion und Sabotage und brutalen Mord von Kommunisten mit einschloss. Hast du die Toten in der Schule von Babice schon vergessen? Es war der Westen, der uns zwang, den Eisernen Vorhang herunterzulassen! Das war für uns die einzige Möglichkeit, Raum, Ruhe und Zeit zu gewinnen. Dass damit gleichzeitig auch ein Klima entstand, in dem die Wachsamkeit in Misstrauen und die Klassenjustiz manchmal in Willkür umschlug, ist zwar tragisch, aber nicht unsere Schuld. Solange die Revolution um ihre nackte Existenz kämpft, enthält sie immer den latenten Konflikt zwischen dem Gewissen und der Notwendigkeit. Willst du ein Beispiel? Denk an Romain Rollands Wölfe, eins deiner Lieblingsstücke! Ich bin selbstverständlich absolut dafür, dass man die Leute bestraft, die gefälschte Prozesse inszeniert oder die Macht für ihre egoistischen Interessen missbraucht haben. Aber ich lehne das modische Flagellantentum ab, das in einer Welt der Vietnams und Biafras Hunderttausende ehrlicher Kommunisten in die Rolle von Angeklagten versetzt. Ich kann meine Fehler bedauern. Ich bin bereit, für sie zu zahlen. Aber es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste!

Ich wurde mir bewusst, wie wenig er sich verändert hatte. Trotz der ergrauten Schläfen und der schärferen Gesichtszüge sah er genauso aus wie vor dreiundzwanzig Jahren. Auch Monologe führte er noch. Er sprach allerdings leiser, ohne zu gestikulieren, als dächte er laut nach.

Auch sie beobachtete ihn. Merkwürdigerweise eher interessiert als ablehnend, wie ich es vermutet hätte. Er musste bei Frauen immer noch Erfolg haben. Das alte Unrecht meldete sich.

»Ist es nicht schwer, gerade in dieser Stadt allein zu leben? Oder hat die Partei aus dir einen Ordensbruder gemacht?«

Er war überrascht. Aber dann lachte er zum ersten Mal. Fast jungenhaft.

»Eben jetzt fängt es an, schwer zu sein. Wenn ich sehe, dass es schöne Frauen gibt, die es trotzdem freut, solchen Ausführungen zuzuhören!«

»Sind die Nachrichten noch nicht an?«, fragte sie abrupt.

Als hätte sie Angst, dass ich sie vor ihm herabsetzen könnte. Doch die Uhr stand wirklich genau auf sieben. Der italienische Ansager las das TASS-Kommuniqué. Er übersetzte es für uns, soweit er folgen konnte.

»Die Partei- und Staatsfunktionäre der ČSSR haben sich an die Sowjetunion und die übrigen Bruderländer mit der dringenden Bitte um militärische Hilfe gegen die Konterrevolution gewandt.«

Erklärung des Präsidiums des ZK der KPČ:

»Dies geschah ohne Wissen des Präsidenten und des Präsidiums der Partei, der Regierung und der Nationalversammlung. Dieser Akt steht im Widerspruch nicht nur zu den Grundnormen des Völkerrechts, sondern auch zu den Prinzipien der Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern.«

Eine Filmreportage. Aufnahme aus dem fahrenden Auto. Ich fahre den Wenzelsplatz hoch. Ein Slalom zwischen Menschen und Panzern hindurch. Woran erinnert mich das? Ich will verlangsamen, aber die Bremse gehorcht mir nicht. Die berühmte dunkle Fassade ist weiß gesprenkelt. Bildstörung? Das Gebäude weicht nach rechts aus. Ich fühle die Machtlosigkeit des Droschkengauls, der verurteilt ist, nur nach vorn zu schauen. Er übersetzt:

»Das Nationalmuseum war Ziel einer kurzen, konzentrierten Beschießung.«

Ich höre ihr entsetztes »Warum …?«.

Doch ich weiß es schon. Diese Salve ging vorzeitig los. Sie war für ein anderes Ziel bestimmt. Ich nähere mich ihm durch die Mündung der Weinberger Straße. Sie hat ihren unschuldigen traditionellen Namen wiedererhalten, nachdem sie ein nur wenig dauerhaftes Denkmal von drei Regimen war. Foch-Straße. Schwerin-Straße. Stalin-Straße. Für die Prager – Straße dreier Marschälle. Jetzt haben fünf weitere gleichzeitig ihre Visitenkarten hiergelassen.

Ein umgestürzter Autobus mit erblindeten Fenstern, einsame und vergebliche Barrikade. Vor dem vertrauten Gebäude mit der Aufschrift TSCHECHOSLOWAKISCHER RUNDFUNK brennt ein Panzer. Und im Torweg des gegenüberliegenden Hauses liegen stumme Körper, zugedeckt mit der Fahne.

Wieder! Um Gottes willen, ist es denn möglich, dass die Geschichte sich auf so absurde Weise wiederholt??

»Und das ist die Strafe«, sage ich. »Das ist die Strafe!« Er wandte sich zu mir um.

»Dazu wär’s nicht gekommen, ohne euch.«

Mittwoch–Donnerstag, 21.–22. August 1968

Roma

Er bot uns an, bei ihm zu übernachten. Ich lehnte höflich ab. Der Satz, den er eben ausgesprochen hatte, war ein Schlag unter die Gürtellinie. Ich hatte keine Lust, das Gespräch fortzusetzen. Und ich wollte ihm für nichts dankbar sein.

Er zuckte die Achseln und wandte sich zu ihr.

»Dann rufe ich wenigstens ein kleines Hotel an. Es liegt in der Nähe der Botschaft, und Tschechen haben dort Rabatt.«

»Seien Sie so nett!«, sagte sie mit einem Lächeln.

Als ich mich ans Steuer setzte, fragte er:

»Was hast du vor?«

»Den Papst besuchen«, antwortete ich. »Nur er kann mir die Absolution dafür erteilen, dass ich die nationale Tragödie verschuldet habe.«

Ich war müde, schlechter Laune, und das System unbekannter Einbahnstraßen verwirrte mich. Als wir ein paar Minuten umherirrten, sagte sie:

»Ich verstehe nicht, warum wir nicht dort bleiben konnten.«

»Ich dachte, dass es dir gerade heute noch unangenehmer wäre als mir.«

»Warum?«, fragte sie. »Ich habe euch nicht zugehört.«

Das Hotel, das Tschechen Vergünstigungen gewährte, war ein tristes Zeugnis unserer Devisenlage. Obwohl es im Zentrum lag, gab es in den Zimmern weder Telefon noch fließendes Wasser. Neben eisernen Betten und einem alten Schrank stand hier ein Waschbecken aus Blech. Ich stellte mir in diesem verkrachten Interieur Menschen vor, die in ganz Europa bekannt sind, und ich wurde traurig. Gleich morgen früh würden wir übersiedeln. Ich warf in der Regel einen Großteil meiner Auslandshonorare in gute Hotels, weil es mir widerstrebte, unsere Misere vorzuführen.

Obwohl sie die ganzen Jahre nackt schlief und es hier heiß war wie in einem Treibhaus, zog sie ein Nachthemd an. Ich hatte überhaupt nicht geahnt, dass sie eines besaß. Sie schlief augenblicklich ein.

Ich ging zum Portier hinunter, um ein Gespräch mit Prag zu bestellen.

»Da können Sie die ganze Nacht warten, wenn Sie es überhaupt bekommen!«, sagte der Portier nach dem dritten Versuch in miserablem Englisch.

Der Wunsch, die Meinen zu hören, war stärker als das Schlafbedürfnis. Ich zog mein schweißdurchtränktes Hemd aus, legte mich in den Hosen aufs Bett und schaltete das Autoradio ein. Durch die schmalen Engpässe zwischen den italienischen Sendern rangen sich tschechische Laute zu mir durch und flossen immer wieder weg. Eine von den Stimmen mit einem fremdländischen Akzent, der an den Ohren riss, las monoton einen endlosen Artikel der Moskauer »Prawda«: »Die Verteidigung des Sozialismus als höchste internationale Pflicht.«

Es war eine unheimliche Sammlung gefälschter Beweise und verzerrter Zitate. Sie sollte die europäische Linke offenbar davon überzeugen, dass das brüderliche Eingreifen einen konterrevolutionären Putsch fünf Minuten vor zwölf verhindert habe. Als Argument dienten auch die Lügen heimischer Provenienz, deren Autoren von der Dubček-Führung ihrer langjährigen Parteizugehörigkeit wegen nie öffentlich verurteilt worden waren. Dank dieser politischen Naivität flogen die Lügen jetzt wie Bumerangs auf uns zurück.

»Der Altkommunist Jodas sagte schon im Frühjahr, dass eine gewisse reaktionäre Gruppe innerhalb der Partei, die gut durchorganisiert ist und sämtliche Massenmedien beherrscht, in Fernsehen, Funk und Presse niederträchtig die Partei attackiert. Diese Gruppe, in der verschiedene reaktionäre Elemente aktiv mitwirken, führt schon seit fünf Monaten diese Kampagne, was unausweichlich mit der Vernichtung der Einheit der Partei enden wird.«

Ich drehte den Knopf weiter. Eine mir irgendwie bekannte Stimme las eine Regierungserklärung an die gesamte Bevölkerung der Tschechoslowakei:

»So ist es zum ersten Mal in der Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung zu einem Aggressionsakt gekommen, begangen von den verbündeten Armeen sozialistischer Länder gegen einen Staat, der von einer kommunistischen Partei geführt wird.«

Der Sinn des Textes entging mir mehr und mehr. Die Stimme faszinierte mich. Sie musste jemandem gehören, den ich sehr gut kannte. Ich schloss die Augen und sah gleich sein Gesicht vor mir.

Wenn ich den Sender Prag noch dort in der Botschaftswohnung eingestellt hätte, wären wir alle drei zusammen gewesen. Drei Musketiere nach zwanzig Jahren.

Es ging auf Mitternacht. Der Empfang besserte sich, aber die Stimme wurde durch ein merkwürdiges Knistern beeinträchtigt, das gar nicht an eine atmosphärische Störung erinnerte. Erst nach einer Weile merkte ich erstarrt, dass es sich um Feuerstöße aus Schusswaffen handelte. Trotz der tropischen Hitze erschauerte ich.

Wo spricht er? Sind sie vielleicht wieder in die Hus-Kirche übersiedelt? Woran mag er in den Pausen zwischen den Nachrichten denken, in dem provisorischen Ansageraum, durch dessen Wände das Knattern der MP-Garben dringt? An die sechs verlorenen Jahre im Untergrund des Uranbergwerkes? Wie konnte er sie überhaupt überleben?

Als wir ihn damals nach dem Krieg zu einer einzigen Nachtschicht in die Grube mitschleppten, hatte er solche Angst, dass er kreidebleich war. Was fürchtet er heute?

Seine Stimme klang jedoch ernst und ruhig.

»Mitbürger und Mitbürgerinnen, noch ist es in unserer Macht, das große Werk einer Erneuerung des Sozialismus, das wir im Januar begonnen haben, zu vollenden. Wendet gegen die Okkupanten keine Gewalt an, lasst euch nicht von jenen Kräften provozieren, die sich Beweise dafür verschaffen wollen, dass die Intervention berechtigt war. Wir machen schwere Stunden durch. Tun wir alles, um daraus mit erhobenem Kopf und geradem Rückgrat hervorzugehen!«

Aus den Nachrichten ergab sich die erschütternde Bilanz der letzten vierundzwanzig Stunden. Dubček, Smrkovský, Černik, Kriegel und weitere – vermisst. Der Präsident auf dem Hradschin isoliert. Die Republik war in diesem Augenblick ein unbewachtes Pulverfass, das jeder zur Explosion bringen konnte. Von all den Stimmen, die das verhindern konnten, war eine Einzige übrig.

Seine.

Es war geradezu fantastisch, dass er, der zehn gute Gründe hatte, sich zu Hause einzuschließen und abzuwarten, wie das alles enden würde, in der heutigen Nacht diese schwere und riskante Wacht an der nationalen Goldreserve der Vernunft und des Gewissens hielt.

Tausend Kilometer von ihm entfernt, hinter drei Staatsgrenzen, zu einer machtlosen Sicherheit verurteilt, beschloss ich, sie mit ihm zu halten …

Der Pförtner weckte mich. Er hielt es für seine Pflicht, mir um sechs Uhr früh mitzuteilen, dass Prag sich nicht gemeldet habe. Auch die Prager Welle wurde schon von der Morgendämmerung ausgelöscht.

»Komm«, sagte ich zu ihr, »wir müssen etwas unternehmen, sonst werden wir noch wahnsinnig.«

Wir versuchten, die Ferien fortzusetzen. Sie endeten wieder, als wir auf den Steinfliesen der Vatikanbasilika, wo die Längenmaße der Kathedralen der ganzen Welt verzeichnet sind, die des St.-Veits-Doms entdeckten.

Ich schloss die Augen. Wandte mich um. Ich ging im Gedächtnis die zweihundert Schritte zurück durch die Kirchentür, über den Burghof, zum Matthias-Tor. Auf dem Hradschin-Platz, im liebenswerten Geviert der Barock- und Rokokoportale, stand eine Kette stählerner Ungeheuer. Die Kanonenläufe zielten auf die Fenster meiner Wohnung. Gegen den Hintergrund der blauen Decke, die mich seit meiner Kindheit als ein kleiner Privathimmel begleitet, strahlte zart der rosig-weiße Fayencelüster aus Karlsbad. Dann ein Donnerschlag.

In der Wölbung von San Pietro verhallte kreisend ein Glockenton. Sie kniete neben mir auf der Längenmarke des St.-Veits-Doms und betete demuts- und hingebungsvoll, wie es jemand tut, der nach Jahren in der Angst seinen vergessenen Gott sucht.

Noch ein Versuch, der Gegenwart gegen die Zeit zu entgehen. Vielleicht wird uns wenigstens für ein paar Minuten das Kolosseum herausreißen, dieser zweitausendjährige titanische Zweikampf von Menschenwerk mit der Sonnenglut! Nein … Ich hatte ganz einfach eine hoffnungslos andere Optik. Ich sah es nur als ein deprimierendes Denkmal der Relativität und Vergänglichkeit. Um Gottes willen, wenn das große Rom untergegangen ist, welche Chance haben wir denn überhaupt gehabt?

Im antiken Inneren, an dessen feuchten Quadern noch der Todesschweiß von Menschen und Raubtieren zu haften schien, war eine scheußliche Bar mit Eisschrank, aber auch Kühle, kaltes Coca-Cola, und vor allem gab es Zeitungen in Sprachen, die ich verstand. Alle widmeten der Tschechoslowakei mehrere Seiten. Ab und zu übersetzte ich ihr daraus. Unsere Depression vertiefte sich: Erst Details, selbst die banalsten, bewirken eine Tiefenreaktion und lähmen.

Ein Bus führte uns zurück, dem Tiber entlang. Die Ewige Stadt lief jedoch schon zum zweiten Mal an den Fenstern vorbei – ein uninteressanter, bis zum Überdruss vorgeführter Film ohne Ton und Titel.

Völlig automatisch kamen wir wieder zur Botschaft. Wir mussten unter den Unseren sein, die Muttersprache hören. Es war der uralte Atavismus: Verzweiflung und Hoffnung mit dem Stamm zu teilen.

Die ständige Spannung und Unsicherheit hatte dem Haufen deutliche Spuren eingeprägt. Die Frauen hatten ungeordnetes Haar, den Männern wuchsen Stoppeln. Der rehabilitierte Offizier aus Bratislava sah über Nacht wie ein Greis aus.

Man machte eben auf. Wir zwei zwängten uns ins Vestibül, zum Ansatz einer mächtigen Freitreppe, und setzten uns auf die unterste Stufe. Ein Beamter hielt eine Ansprache. Die Behörde hatte offenbar panische Angst, dass sich diese ganze Horde der Botschaft an den Hals klammere. Daraus erwuchs die Tonart der Ansprache. Die Okkupation wurde darin ein kleiner Familienstreit.

»Warum können Sie nicht zurück?«, rief er optimistisch. »Was kann Ihnen denn passieren? Sie waren doch ganz einfach auf Urlaub! Wovor haben Sie Angst? Wer von Ihnen hat sich denn schon politisch engagiert?«

Da erblickte er mich und wurde plötzlich nüchterner.

»Natürlich muss das jeder individuell bedenken …!«

Touristen erkannten und umringten uns.

»Was werden Sie machen??«

Eine so einfache, so grundlegende Frage. Wieso hatte ich sie mir bisher nicht gestellt? Was suche ich eigentlich in Rom? Jetzt hätte ich schon an der Grenze sein können! Warum bin ich nicht geradewegs aus Perugia dorthin gefahren? Ich war total verwirrt. Trotzdem antwortete ich mit Bestimmtheit:

»Ich will nach Hause.«

Ich sah, wie sie erleichtert aufatmeten. Auch ich atmete auf. Ich wusste zwar noch nicht, ob ich konnte, aber ich wusste wenigstens schon, dass ich musste. Ich hatte keine andere Wahl. Es gibt Situationen, in denen der Schriftsteller nur einer der Schauspieler des nationalen Schicksals ist. Sicher in Böhmen. Leider auch ich. Inmitten des Stücks die Rolle zu wechseln, damit würde man das Publikum verraten und das Gesicht für immer verlieren.

Sie reagierten spontan.

»Das wollen wir alle. Aber kommen wir hinein?«

Es folgte ein langer Streit zwischen Begeisterten und Skeptikern. Die Begeisterten schlugen vor: gemeinsam zu fahren; die Wagen in Österreich zu lassen und zu Fuß die Grenze zu überschreiten; zunächst eine Delegation voranzuschicken; das Schweizerische Rote Kreuz um Geleit zu bitten; die Donau in Booten zu überqueren und unsere Grenzsoldaten zu ersuchen, uns passieren zu lassen.

Der Mann, der diesen letzten Vorschlag machte, war natürlich ein Mährer. Er begleitete uns dann noch mit seiner Familie zum Hotel. Er, seine Frau und seine Tochter hatten Bademäntel an. Das Mädchen trug eine irrsinnig lange Pappschachtel im Arm. Auch hier, im tolerant denkenden Rom, wirkten sie exzentrisch. Wir standen endlos lang vor dem Hotel und er forderte ständig Unterstützung für seine Gedanken.

Ich sah ihr an, dass sie müde war. Höflich fragte ich:

»Wo steht Ihr Wagen?«

Man hatte ihnen den Wagen gestern in Venedig mit allen Sachen gestohlen, als sie gerade badeten. Nur die Bademäntel waren ihnen geblieben, und eine riesengroße Gondel, die sie kurz zuvor als Souvenir gekauft hatten. Als sie in völliger Verzweiflung bei der Polizei anlangten, erfuhren sie, dass ihnen außer dem Wagen auch noch ihr Vaterland verloren gegangen war. Der zweite Schicksalsschlag übertraf offenbar den ersten. Als ich fragte, wie sie jetzt nach Hause kämen, antwortete er:

»Mein Gott, die Unseren müssen uns doch hineinlassen!«