Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Zwischen wachsendem Zeitdruck, geopolitischen Spannungen in der Ostsee und den alltäglichen Gefährdungen einer technisch hochkomplexen Offshore-Arbeitsumgebung kämpft Udo Reimers – Fachkraft für Arbeitssicherheit – nicht nur gegen äußere Gefahren, sondern auch gegen innere Unsicherheit und Widerstände im eigenen Unternehmen. Das ändert sich erst, als das Gremium des Arbeitsschutz-Ausschusses im Hafengebäude von Mukran auf der Insel Rügen eingeschlossen wird. In der konkreten Bedrohungslage liegen die Nerven blank und Konfrontationen sind vorprogrammiert. Denn, die Akteure packen aus, und erzählen, was sie wirklich über Arbeitssicherheit denken. Das wirkt sich überraschenderweise nicht negativ aus sondern schweißt das Team stärker zusammen. Es entsteht Raum für Verständnis, Wertschätzung und psychologische Sicherheit. Mit einem wertschätzenden, ehrlichen Blick zeigt der fachlich fundierte Roman, wie viel Herzblut, Motivation und Frustration hinter der oft undankbaren Rolle einer Fachkraft für Arbeitssicherheit stecken. Eine packende Geschichte über Menschlichkeit, Wertschätzung und über diejenigen, die jeden Tag den Unterschied machen zwischen Alltag und Albtraum.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Renate Mayer

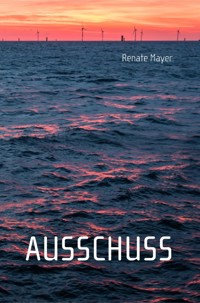

AUSSCHUSS

Ein Roman über

Arbeit, Sicherheit und Verantwortung im Gegenwind

Renate Mayer

AUSSCHUSS

Roman

Texte: © 2025 Copyright by Renate Mayer

Umschlaggestaltung: © 2025 Nicole Keller

Umschlagfoto: © Ulrich Mertens

Autorinnenfotos: Anne Robles García

Illustration: Renate Mayer

Korrektorat, grafische Unterstützung: Marcel Fenske-Pogrzeba

Lektorat: Regine Weisbrod, Michael Reffi

Technische und mentale Erste Hilfe: Franz

Verlag:

Renate Mayer

Wilhelmstr. 12

89231 Neu-Ulm

Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Zwischen wachsendem Zeitdruck, geopolitischen Spannungen in der Ostsee und den alltäglichen Gefährdungen einer technisch hochkomplexen Offshore-Arbeitsumgebung kämpft Udo Reimers – Fachkraft für Arbeitssicherheit – nicht nur gegen äußere Gefahren, sondern auch gegen innere Unsicherheit und Widerstände im eigenen Unternehmen. Das ändert sich erst, als das Gremium des Arbeitsschutz-Ausschusses im Hafengebäude von Mukran auf der Insel Rügen eingeschlossen wird. In der konkreten Bedrohungslage liegen die Nerven blank und Konfrontationen sind vorprogrammiert. Denn, die Akteure packen aus, und erzählen, was sie wirklich über Arbeitssicherheit denken. Das wirkt sich überraschenderweise nicht negativ aus, sondern schweißt das Team stärker zusammen. Es entsteht Raum für Verständnis, Wertschätzung und psychologische Sicherheit.

Mit einem wertschätzenden, ehrlichen Blick zeigt der fachlich fundierte Roman, wie viel Herzblut, Motivation und Frustration hinter der oft undankbaren Rolle einer Fachkraft für Arbeitssicherheit stecken. Eine packende Geschichte über Menschlichkeit, Wertschätzung und über diejenigen, die jeden Tag den Unterschied machen zwischen Alltag und Albtraum.

1

26. März 2025, Wismar

Es dauerte fünfzehn Minuten, und die Hoffnungen von Udo Reimers lösten sich in Luft auf. Er hatte einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, um von Dr. Arnold das Budget für den Einsatz einer Theatergruppe genehmigt zu bekommen. Erst Anfang Januar hatte ihm der Geschäftsführer der AnemoSys GmbH das Okay für einen externen Beitrag zum Thema Safety auf der Betriebsversammlung gegeben. Endlich hatte er die Gelegenheit erhalten, der ganzen Belegschaft das Thema Arbeitssicherheit in einer innovativen und attraktiven Form anzubieten.

Grund dafür waren eine Reihe von seltsamen Ereignissen in den Windparks in der Ostsee, die als sicherheitsrelevant eingestuft wurden. Gerade in der letzten Woche waren wieder zwei Eurofighter aus Rostock-Laage zu einem Alarmstart aufgestiegen und hatten ein russisches Spionageflugzeug nach Hause eskortiert. André, einer der Techniker, wollte ihn noch deswegen sprechen. Der hatte letzte Woche im Seil gehangen, auf vierzig Meter am Rotorblatt, als das passierte.

Die Ostsee war zum Konfliktgebiet geworden, in dem sich Russen und die NATO misstrauisch in der Luft und zu Wasser beobachteten. Und die Teams von AnemoSys waren da draußen mittendrin.

Die Atmosphäre im Vorfeld der Betriebsversammlung war also bereits angespannt gewesen, zu allem Überfluss gab es auch noch Übernahmegerüchte. Der Auftritt der Theatergruppe würde den Druck ein wenig rausnehmen, unterhalten und gleichzeitig sensibilisieren. Mal etwas anderes. Safety in Bunt, nicht nur in zweihundertsechsundfünzig Graustufen, mit Regeln und Vorschriften. Udo freute sich auf den Auftritt der Schauspieler, und erschrak jetzt fürchterlich.

Ein Schauspieler trat mit gepuderter Perücke und im barocken Kostüm durch den Vorhang der kleinen Bühne im für die Betriebsversammlung gemieteten Saal im Hansekontor Wismar und stellte sich mit schwülstigen Reimen vor:

„Theo Retisch bin ich, klug und weise,

ich regle deine Arbeitsweise,

folgst du täglich Theos Rat,

so stolperst du auf keinem Pfad.

Schein oder nicht Schein – ist die Frage,

Sicherheit ist keine Plage.

Sie ist doch mehr als lästige Pflicht,

tu’s nicht pro forma, tu’s für dich!“

Die Kollegen aus der Werkstatt hatten es sich in den hinteren Reihen gemütlich gemacht und blickten jetzt verstört von ihren Mobiltelefonen auf. Sie waren bekannt für direkte Ansagen, wenn ihnen etwas nicht passte.

„Ist das ein Zeitreisender?“, rief da schon der Erste aus der sicheren Deckung.

Und gleich darauf der Nächste: „Hey, Mozart, wie heißt denn dein Friseur?“ Gelächter und Unruhe breiteten sich von den hinteren Plätzen nach vorne aus. Dorthin, wo die Führungskräfte saßen und die ersten Reihen noch höflich ihr Befremden ignorierten und so taten, als wäre es tatsächlich Goethes Faust, der gerade gegeben würde.

Nun trat der zweite Schauspieler auf die Bühne. Er hatte sich mit losen Schnüren einen Pappkarton um den Bauch gebunden, der ein bisschen aussah, wie ein Schiffchen, in dem er zu sitzen schien. Darauf stand in großen Lettern „Leader-Ship“.

Er begrüßte die Kollegen überschwänglich mit den Worten und einem merkwürdigen Akzent:

„Ichch such’ Herrn Retisch, in wichchtiger Sachche.

Darf ichch michch vorstellen? Ich bins, Urs – Achche.“

Udo stutzte. Sollte das etwa ein Schweizer Akzent sein? Nervös nestelte er am Mikrofon, das er seit der Anmoderation der Schauspieler noch in den Händen hielt.

Im Publikum prusteten schon einige Kollegen und Kolleginnen los. Udos Puls beschleunigte sich. Er stand an der Seite, blickte hilfesuchend in die Runde, obwohl er selbst nicht wusste, wonach oder nach wem er Ausschau halten sollte. Viele der Kolleginnen und Kollegen schüttelten den Kopf oder tuschelten kichernd mit ihren Sitznachbarn.

Auf der Bühne mühten sich derweil Theo Retisch und Urs Ache ab und fuhren fort in Sachen ‚Leadership‘.

„Was soll man tun, als großer Leader,

bei Regelbrüchen, immer wieder.

Man soll ein gutes Vorbild sein,

zuhören können und nicht schrei’n.

Zeigt man sich jedoch führungsschwach,

steigen sie einem schnell aufs Dach.“

Und der „Schweizer“ fuhr fort:

„Apropos Dachch, das ist gefährlich,

dochch tragen alle – jetzt mal ehrlichch,

immer Pe Es Aa Ge Aa?“

Und der Goethe-Verschnitt antwortete:

„Wenn’s so wär’, wär’s wunderbar!“

Das Gefühl von Fremdscham kam in Udo auf. Er erinnerte sich daran, dass die beiden die Abkürzung PSAgA, die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, im Vorgespräch lustig gefunden hatten. Er hatte allerdings betont, dass die Servicetechniker auf den Windkraftanlagen dieses Risiko sehr ernst nahmen und es an dem Punkt keine Probleme gab. Die PSAgA wurde getragen. Die Kollegen waren in punkto Sicherheit nur selten nachlässig. Die Männer und Frauen von AnemoSys, die auf den Windkraftanlagen draußen in der Ostsee im Service im Einsatz waren, waren für so viele Gefährdungen sensibilisiert. Man musste denen nicht erklären, dass sie die PSAgA tragen müssen. Problematischer waren Dinge, bei denen das Risiko nicht so offensichtlich war, beispielsweise das Anschnallen im Fahrstuhl während der Fahrt hoch zum Maschinenhaus der Windkraftanlage oder das Schließen des Kinnriemens am Helm. Und es ärgerte ihn, denn den Schauspielern hatte er auch erklärt, dass es ihm vor allem um den Druck gehe, den die Kolleginnen und Kollegen verspürten.

Erst letzte Woche hatte es Ärger gegeben und der Kapitän eines Crew-Transfer-Schiffes, eines CTVs, war sauer auf ein Techniker-Team. Sie hatten bei schlechtem Wetter den Service auf einer Windkraftanlage nicht abgebrochen, obwohl der Kapitän das Team auf das CTV zurückholen wollte. Die Wellen waren schon meterhoch. Das hatte dann fast nicht mehr geklappt, und war hoch riskant gewesen. Um ein Haar hätten sie auf der Anlage bleiben müssen. Das konnte schon mal vorkommen, und für den Fall war auch vorgesorgt. Mit Campingausrüstung, Notmahlzeiten, Falttoilette, Taschenlampen und Skatspiel.

Die Techniker hatten es gut gemeint, wollten „nur noch schnell“ ein paar undichte Batteriepacks für die Unterspannungsversorgung tauschen. Dann wären sie fertig gewesen und der Windparkbetreiber zufrieden. Es dauerte dann aber doch etwas länger. Dass sie gedacht hatten, es wäre wichtiger, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen und sich für ein erhöhtes Risiko entschieden hatten, DAS war das Problem, und nicht, dass sie die PSAgA nicht trugen.

Sein Blick schweifte vor zur ersten Reihe. Dr. Arnold tauschte mit seinem Sitznachbarn, Hartmut Schlott von der Technik, fragende Blicke aus. Nach ein paar weiteren zähen Minuten, in denen sich die Belegschaft den albernen Wortwitzen und gereimten Plattitüden ausgesetzt sah, drehte sich Arnold um und suchte Blickkontakt mit Udo. Der Blick des Geschäftsführers traf ihn mit Härte, Entsetzen und vielen Fragezeichen. Udo wurde es heiß, und ihm war klar, dass gleich irgendwas passieren würde. Doch was?

Udo blickte sich weiter um. Helene, die gute Seele im Team und Assistentin der Geschäftsführung, schien seine Not erkannt zu haben. Ein Bürounfall vor ein paar Monaten – bei dem eine Reihe seltsame Ereignisse passiert waren – hatte Udo und Helene einander nähergebracht.

Er nickte ihr zu. Sie verstand ihn sofort und kam zu ihm herüber. „Mensch, Udo, ich dachte, die machen was zum Thema Safety?“, fragte sie ihn.

„Das dachte ich auch“, flüsterte Udo. „Eigentlich sollte es ja auch um Führung gehen und um den Zeitdruck und die psychischen Belastungen!“

Als wäre es sein Stichwort gewesen, begann Urs Ache mit seinem Bauchladen-Leader-Ship zu diesem Thema etwas zu sagen:

„Als Führungskchraft geb ich den Takcht,

doch schließ ich mit der Sichcherheit den Packcht,

manchmal bruuchcht es da mehr Zeit,

zum Wohle unserer Sichcherheit, odrrr?“

„Udo, das ist furchtbar!“ zischelte Helene und stieß ihn leicht in die Seite. Die Zwischenrufe wurden wieder lauter.

„Hey, werden wir bald von Schweizern übernommen? So ein Käse!“, rief ein Schlosser und erntete bei den Kolleginnen und Kollegen um sich herum süffisante Lacher.

Nach weiteren acht holprig gereimten Zeilen zum Thema Führung machten die Schauspieler Anstalten abzugehen. Endlich! Udo war erleichtert. Doch da! Nein! Sie lugten nochmal aus dem Vorhang hervor.

„Urs und Theo kommen wieder.

Dann singen wir gemeinsam Lieder.

Aus Leader-Ship wird’s Lieeeder-Ship.

Wir bringen die Gitarre mit!“

„Bis glii-hiichch“, flötete der, der sich Urs nannte, noch hinterher.

Udo durchfuhr es: Meine Güte, stimmt, sie hatten ja auch eine Gitarre dabei, und es war angekündigt, am Ende einen lustigen Song zum Mitsingen anzustimmen. Das konnte er sich nun gar nicht mehr vorstellen. Die ersten Kollegen verließen bereits den Saal. Dr. Arnold stand auf, kam direkt auf Udo zu und sagte: „Reimers, geben Sie mir das Mikrofon!“

Udo gab ihm schweigend das Mikrofon und hörte wenig später, wie Dr. Arnold die Betriebsversammlung beendete und alle noch ins Foyer zu Getränken und einem kleinen Imbiss einlud. Die beiden Künstler lugten irritiert durch einen Spalt im Vorhang hervor, akzeptierten aber schließlich das jähe Ende, nachdem sie ein deutlicher Blick von Dr. Arnold hinter den Vorhang zurückgescheucht hatte.

Udo war wie gelähmt und gleichzeitig nervös.

Höflicherweise bedankte sich der Geschäftsführer noch bei den Schauspielern, was die Menschen im Saal mit zurückhaltendem Applaus und ein paar Pfiffen beantworteten. Viele strömten da bereits Richtung Ausgang und waren in Gedanken schon bei Fischbrötchen, Kaffee und Softgetränken. Udo fühlte sich mies.

„Apístefto! Unglaublich, oder?“

Udo nickte still.

„Was für ein Flop! Dabei hatten wir uns so drauf gefreut. Ich fand die Idee toll mit dem Theater! Etwas, worüber die Leute danach noch lange reden, aber …“

Udo unterbrach Helene: „Die Leute werden sicher noch lange darüber reden.“

Dr. Arnold kam auf die beiden zu. Seine Miene verhieß nichts Gutes. Er gab Udo mit ausgestrecktem Arm das Mikrofon zurück: „Das werden wir aufarbeiten müssen, Reimers. Wir sehen uns nächste Woche – im Ausschuss.“

„Apístefto! Der könnte eigentlich froh sein, dass nach der Nummer keiner mehr an die Betriebsversammlung denkt“, zischelte Helene, als er außer Hörweite war.

„Alle reden jetzt über Theo Retisch und Urs Achche,

das ist für ihn ’ne feine Sachche“,

imitierte Helene die Sprache der Schauspieler.

„Helene, bitte! Verschone mich“, bat Udo inständig.

„Aber wieso hat der eine eigentlich so komisch gesprochen?“, wunderte sie sich.

„Na, weil der Urs mit Nachnamen Ache hieß, also Urs Ache, wie Ursache. Und weil Urs ein Schweizer Vorname ist, haben sie anscheinend versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen.“

Wäre Helene eine Comicfigur gewesen, hätte er in einer Gedankenblase über ihrem Kopf jetzt in Großbuchstaben den Ausdruck ‚ACH SO!‘ lesen können. Zumindest guckte sie so. „Ein deutscher Wortwitz. Das kann die kleine Griechin leider nicht wissen. Dafür kann i Schwäbisch schwätze. Woisch!“ Sie biss sich auf die Unterlippe.

Ups. Das war nicht Udos Absicht gewesen. Sie hatte seinen genervten Unterton wohl auf sich bezogen.

„Nein, nein, natürlich kannst du das nicht wissen. Das ist nur so ein flacher Witz, weißt du? Im Angebot der beiden hatte sich das alles so gut angehört. Wir hätten heute eine echt gute Gelegenheit gehabt, das Thema Arbeitssicherheit anzuschieben. Doch ich habe anscheinend die falschen Leute engagiert und sie nicht gut genug gebrieft.“

Helene zuckte mit den Schultern.

„Mach dir keine Vorwürfe. Arnold hat zu spät zu wenig Budget freigegeben, und wir mussten von den günstigsten diejenigen nehmen, die an dem Tag überhaupt noch Zeit hatten.“

„Ja, das gleiche Spiel wie beim Einkauf von Handschuhen und Helmen. Günstiger geht immer. Dass die unbequemen Sachen aber dann keiner trägt, das sieht er dann halt nicht. Wer billig kauft, kauft zweimal.“

„Hm“, überlegte Helene, „ob du ’ne zweite Chance für so eine Veranstaltung kriegst?“

Udo schnaufte einmal tief durch.

„Weiß nicht.“

Er zuckte frustriert mit den Schultern.

„Was heißt eigentlich ‚Appestito‘?“

„A-pís-tef-to? Das bedeutet ‚unglaublich‘. Wir sagen das, wenn etwas besonders schlimm ist“, erklärte Helene.

„Apístefto“, versuchte Udo den Ausdruck nachzusprechen, „das muss ich mir merken: unglaublich!“

Er schüttelte frustriert den Kopf. „Kommst du noch kurz mit hinter die Bühne?“, fragte er Helene. „Ich will mich zumindest von den beiden verabschieden, dann brauch ich erst mal frische Luft.“

Die beiden Künstler kamen hinter der Bühne sofort auf Udo zugeeilt. Sie wirkten in dem Moment ziemlich aufgescheucht. Ganz anders als noch vor wenigen Minuten auf der Bühne.

„Herr Reimers, Herr Dr. Arnold hat plötzlich abgebrochen. Wir hätten noch das Lied gehabt!“

Der Perückenträger winkte mit der Gitarre.

Und der vermeintliche „Schweizer“ setzte nach: „Das hätte die Stimmung sicher noch gedreht. Wir haben schon bemerkt, dass es irgendwie nicht so richtig gefunkt hat. Aber mit dem Bergvagabunden-Lied hätten wir sie bestimmt gekriegt.“

„Bergvagawas?“, fragte Helene und strich sich eine dunkle Locke hinters Ohr.

„Ja, das alte Bergsteigerlied, zwar kein Schweizer Lied, aber eben doch aus den Bergen“, erklärte der Künstler. „Statt Bergvagabunden hätten wir gesungen: Wwwindvvvagabunden sind wwwir, ja, wwwir! Da wäre sogar eine wwwunderbare Buchstabenreihung drin gewesen.“

„Ja, ganz wwwunderbare Idee“, sagte Udo, konnte den ironischen Unterton in seiner Bemerkung nicht wirklich verstecken.

Zum Glück war es nicht mehr dazu gekommen. Er sagte in ruhigem Ton, ohne seine Enttäuschung zu verbergen.

„Es tut mir leid, aber ich fürchte, Ihre Vorstellung ist gerade überhaupt nicht gut angekommen. Ich kenne unseren Geschäftsführer schon ein paar Jahre. Er hat angekündigt, dass ich was zu hören bekommen werde. Und unsere Kollegen werden sich wohl tatsächlich noch eine Weile an Ihren Auftritt erinnern und was zu lachen haben – aber wohl weniger über Ihre Witze als über diesen merkwürdigen Versuch, in Sachen Arbeitssicherheit einmal etwas anderes zu versuchen. Sie können sich gern im Foyer noch etwas zu essen und zu trinken holen und dann einfach gleich hier hinten rausgehen.“

„Ich fürchte, das ist keine so gute Idee, Udo, wenn die noch ins Foyer gehen“, wandte Helene ein und schlug vor: „Ich kann Ihnen etwas hinter die Bühne bringen, okay?“

Die Künstler schwiegen. Es schien, als hätten sie es nun kapiert. Der Gitarrist nahm mit ernster Miene langsam die Perücke vom Kopf, als zöge er seinen Hut. Mit betroffenen Gesichtern nickten sie und Helene eilte in Richtung Foyer.

„Herr Reimers, ich…, wir…, es tut mir sehr leid, dass …“ setzte der Barocke an, und der „Schweizer“ fügte hinzu: „Das Thema Arbeitssicherheit ist noch relativ neu für uns.“

Während die beiden Schauspieler sich erklärten, schweiften Udos Gedanken ab. Mit Lüdtke musste er dringend sprechen wegen seiner seltsamen Fragen an den Geschäftsführer. Wusste der Betriebsrat was, was Udo noch nicht wusste? War was dran an den Übernahmegerüchten? Das würde wieder Unsicherheiten produzieren.

„Und außerdem hätten wir mit mehr Vorlauf sicher besser sein können“, sagte der „Schweizer“.

„Lassen Sie’s gut sein“, unterbrach Udo. „Ich habe nach den Vorgesprächen einfach was anderes erwartet. Ich muss erst mal an die Luft.“

Mit diesen Worten verließ er den Saal des Hansekontors durch den Bühnenausgang.

2

27. März 2025, Wismar

Es war ein kühler Morgen. Dennoch mild für Ende März. Vom Meer wehte eine kühle Brise herüber. Helene fröstelte auf dem Rad und bedauerte, sich gegen die Windstopper-Handschuhe entschieden zu haben. Wie jeden Morgen war sie auf dem Weg zur Arbeit. Und wie jeden Morgen war sie um 5:30 Uhr von den Katzen schnurrend geweckt worden, hatte noch ein wenig im Bett mit den Tieren geschmust und dann von sechs bis sieben eine große Runde mit Argos gedreht, ihrem griechischen Straßenhund, der sie genauso treu liebte wie sein Namensvetter einst seinen Odysseus.

Wie jeden Morgen hatte sie nach dem Spaziergang die beiden Katzen gefüttert, sie gebürstet. Wie jeden Morgen aber nur eine, weil die eine das mochte und die andere eben nicht. Und wie jeden Morgen hatte sie sich dann auf ihr Rennrad gesetzt, um die drei Kilometer zum Firmensitz von AnemoSys im Seehafen von Wismar zu radeln. Die Autofahrer waren heute etwas nervöser als sonst, als läge Stress in der Luft. Sie nahm sich vor gut aufzupassen.

Damals, als sie sich auf die Stelle beworben hatte, war sie sofort am Firmennamen hängen geblieben. Die Ánemoi waren in der griechischen Mythologie die Götter der Winde. Ihre Ya-Ya hatte ihr viele der alten Sagen erzählt. Als sie noch mit ihren Eltern in Göppingen wohnte, verbrachte sie jeden Sommer ‚zuHause‘ in Griechenland. Stundenlang hatte sie auf dem Schoß ihrer Oma gesessen und den Geschichten gelauscht, die ihr die liebevolle alte Olivenbäuerin erzählte. Die Stelle als Teamassistentin für Geschäftsleitung und Stab hatte sie sofort bekommen. Als gelernte Industriekauffrau, die ihr Handwerk bei einem schwäbischen Mittelständler gelernt hatte, war sie hoch willkommen. Es war ihre erste Stelle nach ihrem Ausbildungsbetrieb. Damals war die AnemoSys GmbH eine kleine, aber wachsende Gesellschaft gewesen. Mittlerweile – nach zwölf Jahren – waren sie fast hundert Mitarbeitende und boten sämtliche Servicearbeiten für Offshore-Windkraftanlagen an. Sie hatten sich einen exzellenten Ruf erarbeitet, wenn es um Prototypen ging. Sie waren vielleicht kleiner als eine Deutsche Windtechnik oder Siemens Gamesa, aber sie waren technisch sehr gut und als kleinerer Player oft flexibler als die Großen. Auch die Offshore-Logistik bekamen sie hin.

Die kühle Brise wehte ihr den Geruch des Meeres in die Nase. Als Kind hatte sie diesen Duft zusammen mit den würzigen Noten der griechischen Macchia und Zitronenbäume und dem Geruch der warmen Haut der Großmutter eingesogen. Hier an der Ostsee gab es nur Sanddorn, den man zwar „die Zitrone des Nordens“ nannte, aber an den bittersauren Geschmack würde sie sich vermutlich nie gewöhnen. Davon abgesehen war sie froh, hier gelandet zu sein. Bei den Wanderungen am Albtrauf durch die Streuobstwiesen hatte ihre Mutter oft zu ihr gesagt: „Das sind die schwäbischen Olivenhaine.“ Die Mutter war nie ganz angekommen in Deutschland und vermisste bis heute die Heimat, auch wenn sie in Göppingen ein gutes Auskommen gefunden hatten. Helene erinnerte sich noch gut daran, wie stolz ihr Vater gewesen war, als er endlich den Audi 50 gegen einen Mercedes tauschen konnte. Auch als Familie waren sie im Schwäbischen glücklich gewesen. Ihr Bruder und ihre Eltern lebten heute noch dort. Ich muss Michalis mal wieder anrufen, dachte Helene.

Ein dicker SUV, der rechts abbiegen wollte und Helene fast übersehen hätte, riss sie hupend aus ihren Gedanken. Unglaublich, ER hat MICH fast überfahren, und jetzt hupt er? Sie ignorierte den schimpfenden Autofahrer einfach und fuhr weiter. Wie gut, dass ich mich nicht auch noch um eine Tonne Blech kümmern muss. Sie hatte drei Räder und einen Anhänger für Argos, aber kein Auto.

Für ihre Eltern wäre das undenkbar. Große Autos, mit denendie fleißigen Einwanderer im Sommer in ihre Heimatländer fuhren, waren Symbolihres Erfolgs. Und jede Reise in die Heimat – erst mit dem Audi 50, später mit dem Mercedes – bedeuteten für sie eine Demonstration ihres Wohlstands. So war auch sie mit dem Bruder und den Eltern jeden Sommer in Richtung Griechenland gefahren. Und nach vier oder fünf Wochen wieder zurück.

Wie die Zeit vergeht, dachte Helene, jetzt werde ich bald achtunddreißig. Als wollte sie gegen das Älterwerden anstrampeln, legte sie noch einen Zahn zu. Auf dem Rad fühlte sie sich frei und sicher, und sie genoss es, an den Staus des Berufsverkehrs vorbeizufahren. Auch heute lenkte sie ihr Rad geschickt durch die Straßen der Hansestadt.

Eine rote Ampel bremste sie jetzt aus. Neben ihr klopfte es an eine Autoscheibe. Sie blickte nach links. Auf dem Beifahrersitz eines älteren Peugeots saß ein Mädchen, sie mochte vielleicht fünfzehn oder sechzehn sein. Sie schaute Helene mit ernstem Blick – fast traurig – an, und sie winkte. Helene kannte sie nicht. Wieso winkt sie? Stimmt was nicht? Was soll das bedeuten? Eine dunkle Erinnerung strich wie ein Schatten über Helenes Gesicht.

Die Scheibe senkte sich, und neben dem Mädchen auf dem Fahrersitz erkannte sie jetzt Lüdtke, den gemütlichen Betriebsrat mit einer Vorliebe für schlechte T-Shirt-Sprüche. Der lehnte sich nun über die junge Frau zum geöffneten Fenster. „Moin, Helene! Na? Wieder mal auf der Überholspur, junge Frau?“

„Guten Morgen, Lüdtke“, grüßte Helene erleichtert den Kollegen und starrte sogleich wieder auf die junge Frau – oder vielmehr durch sie hindurch. Sie hatte tatsächlich gedacht, an der Situation in dem Auto sei irgendwas nicht in Ordnung.

Wie hieß Lüdtke eigentlich mit Vornamen? Hatte er überhaupt einen? Alle nannten ihn nur ‚der Lüdtke‘.

„Das ist meine Tochter Lea. Ich bring das Pubertier heute ausnahmsweise mal zur Schule. Lea, das ist Helene, unsere Teamassistentin mit dem komplizierten Nachnamen.“

Helene lächelte höflich, und Lea lächelte höflich zurück. Aber, wie in dem Alter wohl so üblich, blieb sie stumm.

„Papa, es ist grün, ich muss zur Schule.“

Lea konnte doch sprechen!

„Bis später, Helene, und fahr vorsichtig!“, grüßte Lüdtke noch mal aus dem Auto heraus und fuhr los.

Helene trat in die Pedale und ließ eine Erinnerung an eine Situation, die lange zurücklag,hinter sich. Stimmt, Lüdtke hatte die Tochter mal erwähnt. Sie schäme sich regelmäßig für seine Motto-T-Shirts fremd, hatte er mal erzählt. Nun ja, das würde ich auch, dachte Helene. Wenn mein Vater mit einem T-Shirt-Aufdruck „Männer, die so gut aussehen, können sich dumme T-Shirt-Sprüche leisten“ herumlaufen würde, wäre das superpeinlich. Und Lüdtke war nicht gerade ein Adonis. Er zählte einen stattlichen Bierbauch und einen krachenden Raucherhusten zu seinen unveränderlichen Kennzeichen. Der Lüdtke, dachte sie‚ immer einen dummen Spruch auf den Lippen und auf dem T-Shirt, aber das Herz am rechten Fleck.

Lüdtke hatte sich damals dafür eingesetzt, eine eigene, interne Fachkraft für Arbeitssicherheit einzustellen. Und seit Udo vor ein paar Jahren bei ihnen angefangen hatte, hatte sich vieles merklich verbessert. Außerdem war Udo ein netter Kollege, und er machte jeden Morgen den Bürokaffee. Denn er war noch früher da als sie.

Helene schloss das Fahrrad am Fahrradständer an, nahm den Helm ab und ging durch das Drehkreuz. Sie zog ihr Badge über den Leser der Zeiterfassung und ging über den Ladeplatz aufs Bürogebäude zu. Auf dem Platz vor der Technikhalle wartete ein Lkw auf das Abladen an der Rampe. Der Fahrer legte die Keile hinter die Räder seines Sattelschleppers, und als er sie sah, pfiff er ihr nach.

„Paráta me!“, warf sie ihm mit einer deutlichen Handbewegung entgegen und setzte die deutsche Fassung „Lass mich in Ruhe!“ hinterher. Sie bemerkte zufrieden, dass sie sich gegen Anmachen immer besser zur Wehr zu setzen konnte, das war nicht immer so gewesen. Auch diesen Gedanken wischte sie weg.

Kurze Zeit später fuhr sie ihren Computer hoch, platzierte ihr Handy in einer Halterung neben dem Bildschirm, öffnete eine App und ging dann Richtung Kaffeeküche. Der Kaffee war fertig. Ach, der Udo. Er war einfach zuverlässig in seinen Routinen. Wie es ihm wohl heute ging nach dieser merkwürdigen Nummer gestern auf der Betriebsversammlung? Sie nahm sich vor, ihn später in seinem Büro aufzusuchen. Sie füllte ihre große Bürokaffeetasse mit einem Urlaubsmotiv von Santorin und der griechischen Nationalflagge und ging zurück in ihr Büro. Sie wollte sich gerade daran machen, die zwölf neuen E-Mails in ihrem Posteingang zu lesen, als Dr. Arnold in ihrer Tür stand.

„Guten Morgen Frau Márinakis!“

Sie hatte ihm schon mehrmals gesagt, dass man das zweite a in ihrem Namen betonte, nicht das erste.

„Guten Morgen, Herr Arnóld“, antwortete sie mit überbetontem o –, und ein wenig erschrak sie selbst über ihren frechen Ton. Vielleicht war sie noch im Kontermodus nach der Begegnung mit diesem Lkw-Fahrer.

Doch er verstand sofort. „Ach, verzeihen Sie bitte. Ich mach das immer falsch. Frau Marinákis.“

Helene nickte lächelnd: „Was kann ich für Sie tun, Herr Arnold?“

„Wie fanden Sie denn gestern den Auftritt der Schauspieler?“

Helene war nicht sicher, ob sie seinen Unterton wahrnehmen oder überhören sollte. Sie begann ihre Antwort deshalb sehr vorsichtig. „Nun ja, prinzipiell fand ich die Idee von Herrn Reimers sehr gut, in Sachen Arbeitssicherheit mal was Neues auszuprobieren. Wir finden das Thema ja wohl alle irgendwie anstrengend und langweilig.“

Sie beobachtete Arnolds Gesichtsausdruck.

Der Geschäftsführer fuhr fort. „Zugegeben, ich hab’ mich im Vorfeld nicht besonders intensiv damit beschäftigt. Dass es Theater für Arbeitssicherheit gibt, war mir neu. Die beiden wirkten aber auch relativ unerfahren.“

Helene zuckte mit den Schultern: „Na ja, wenn wir jemanden einstellen, der in der Windkraft schon zehn Jahre Erfahrung hat, dann zahlen wir dem auch mehr, denn wir wissen, dass wir mehr von dem haben als von einem Anfänger. Und da im Januar erst das Budget genehmigt wurde, hatten eben nur noch diese Schauspieler Zeit an dem Tag. Und die haben vorher noch nie was zum Thema Arbeitsschutz gemacht. So eine Nummer gut auszuarbeiten, braucht vielleicht mehr Zeit. Im Übrigen kann das sicher auch nicht jeder Schauspieler, ist ja was anderes, was zu spielen, als einen Text zu verfassen. Für eine andere Gruppe, die sich auf Sicherheit spezialisiert hatten, hatten wir eine Empfehlung, aber die waren da schon woanders gebucht und zudem teurer.“

Dr. Arnold wirkte immer noch erstaunt. „Unternehmenstheater – und sogar speziell für Arbeitssicherheit. Hm. Von wem haben wir –beziehungsweise hat Reimers – denn noch mal den Tipp bekommen?“

„Wenn ich mich richtig erinnere, wurde ihm das von einer Kollegin empfohlen, die er von der Ausbildung kennt.“

„Ah, ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Aber jetzt mal ehrlich – Frau Marinákis, das war doch nix, oder?“

„Herr Dr. Arnold“, begann sie – nicht immer nannte sie seinen Titel, denn Arnold legte keinen großen Wert darauf, was sie sympathisch fand. „Ehrlich gesagt, die Reaktionen und das Gelächter waren heftig. Die Schauspieler waren nicht die tollsten, ja, aber noch mehr enttäuscht hat mich, wie sich die Kollegen benommen haben.“

„Nun gut. Können Sie das Thema bitte auf der Themenliste für den Arbeitsschutz-Ausschuss ergänzen? Schreiben Sie einfach: ‚Rückschau auf Betriebsversammlung‘.“

„Klar, Herr Arnold“, sagte Helene und schielte auf ihr Handy. Von dort war jetzt ein leises Winseln zu hören. Helene wandte sich dem Telefon zu und begann in ruhigem Ton in das Mikrofon zu sprechen: „Ruhig, alles gut, mach schööööön Platz.“

Sie wandte sich wieder Arnold zu. „Entschuldigen Sie bitte, der Hund zu Hause winselt in letzter Zeit wieder mehr, er hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass er nicht mehr ins Büro mitkommen darf.“

„Tja, das tut mir auch immer noch leid für Sie und auch für den Hund, aber nach dem Unfall ...“, setzte er an, doch Helene unterbrach ihn.

„Wir kommen klar. Mit der App und der Kamera zu Hause kann ich imit ihm sprechen und sogar ein Leckerchen aus einem Spender auswerfen lassen. Schauen Sie.“

Sie wischte eine Schaltfläche zur Seite. Nun war ein Klick-Geräusch zu hören. „Das Klicken, das ist der Leckerli-Automat.“ Sie beugte sich vor und sagte etwas übertrieben leidenschaftlich ins Mikrofon: „So is’ fein, und jetzt mach wieder schööön Platz. Braaaaaver Argos.“

Dr. Arnold grinste. „Und ich dachte schon, Ihr Handy macht gleich Männchen. Sie finden aber auch immer einen guten Weg, Frau Marinákis.“

Wow! Wertschätzung – ein knappes Gut bei AnemoSys. Helene spürte so etwas wie Stolz in sich aufkommen.

Dr. Arnold ging zur Tagesordnung über: „Zurück zum Ausschuss. Bleiben die anderen in Binz?“

„Ja“, Helene warf einen Blick in den Kalender, „Sie könnten Ihren Termin in Rostock auf den frühen Morgen legen und auch übernachten. Dann ist für die Sitzung sicher ausreichend Zeit. Für Arbeitssicherheit soll man sich ja Zeit nehmen, oder?“

„Na gut, Sie kümmern sich?“

„Mach ich, Herr Arnold.“ Sooo ist es braaav. Nimm dir schöööön Zeit für die Arbeitssicherheit, Chef. Hätte sie einen Leckerli-Automat für ihren Geschäftsführer, hätte er jetzt eines von ihr bekommen.

„Alles klar, dann bis später, Frau…“, er überlegt kurz, „Marinákis.“

Helene strahlte: „Télia, brávo, perfekt!“

Der Geschäftsführer machte lächelnd kehrt und ging in Richtung seines Büros.

Helene sprach wieder mit ihrem Mobiltelefon.

„Schön hast du Platz gemacht. Guck. Dann kriegst du jetzt das Leckerli vom Chef.“ Sie wischte erneut über die Oberfläche des Handys. Klick. Es klappte immer besser, dass Argos zu Hause ruhig blieb. Jetzt konnte sie sich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren.

3

2. September 2024, Windpark Odin

André liebte diese Spätsommertage auf dem Meer: den Wind, die intensiven Farben des Himmels, die Wolkentürme über dem Windpark, die vorbeiziehenden Schiffe. Unverkennbar pflügte die Fähre von Trelleborg nach Świnoujście langsam durch die ruhige Ostsee am Windpark vorbei. Eine große Aida – vermutlich auf dem Rückweg aus dem Baltikum – kam ihr entgegen. Dahinter reihten sich ein LNG-Tanker, ein Traditionssegler, mehrere mittlere und kleinere Yachten und Segelboote aneinander. Heute hatte er auch schon zwei Forschungsschiffe gesehen, einen Minenräumer und ein Vermessungsschiff. Mitten in der Ostsee war immer was los, denn durch die Kadetrinne mussten alle, die von den norddeutschen Häfen oder aus der Dänischen Südsee ihre Ziele im Osten ansteuerten.

André war das zweite Jahr für AnemoSys im Windpark Odin als Servicetechniker im Einsatz. Hier gab es viele Prototypen, das war interessanter als siebzig Anlagen vom gleichen Typ, und die Mannschaft war ausgesprochen nett. Heute war er mit Thorben, Hauke und Antoni unterwegs. Sie waren immer mindestens zu dritt. Die Techniker kamen aus siebzehn verschiedenen Ländern, Englisch konnten die meisten, das war ihre Arbeitssprache. Heute war die See ruhig, der Job machte Spaß, ein guter Tag. Fehlten nur noch ein paar Schweinswale oder andere Sehenswürdigkeiten zu seinem Glück, aber bitte bloß keine Kampfjets oder russischen Atom-U-Boote.

André war aus Überzeugung in die Windkraft gegangen. Erneuerbare Energien waren in seinen Augen absolut sinnvoll. Der Windpark erzeugte hier draußen eine Menge Strom. Faszinierend, wie viel Energie in Wind und Wasser steckten und wie man sie nutzen konnte. Er war in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble aufgewachsen. Im Winter ging er Skitouren, im Sommer war er am Fels oder im Kajak auf den kleinen Flüssen in den französischen Alpen, an der Durance, dem Guil oder am Verdon unterwegs. Sein Kajaklehrer hatte ihn für die Kräfte des Wassers sensibilisiert. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Wie schwer wohl die gesamte Ostsee wäre?

Ein paar Seevögel kreischten auf der nahen Substation, der Umspannstation im Windpark. Er schaute hinüber und bewunderte die klugen Tiere. Die Aida – jetzt konnte er den Schriftzug erkennen: Diva – zog einen Schwarm Möwen hinter sich her, und einige machten hier kurz Rast. Ein paar militante Naturschützer nennen Windräder auch „Gänseschredder“. Hunderttausend Vögel sterben jährlich durch die drehenden Rotoren. Die anderen zweihundert Millionen gehen aufs Konto von Glasscheiben und Katzen. Die haben keine Ahnung, dass manche Windparks regelrechte Biotope sind. Zwar wird bei der Installation Lärm verursacht, aber das hat man mittlerweile durch Luftblasenvorhänge rund um die Baustellen ganz gut im Griff. Wenn die Anlagen einmal stehen, dann bilden die Fundamente der Windkraftanlagen sogar so etwas wie künstliche Riffe.

André erinnerte sich noch an ein Fundament in der Dänischen Südsee, an dem vier Meter dick Muschelbänke aufgewachsen waren. Die Tiere lernten schnell, dass sie in den Windparks gute Lebensbedingungen hatten – Schiffe durften hier nicht durch.

„Incroyable“, entfuhr es ihm. Da! Tatsächlich: eine kleine Gruppe Schweinswale zog vorbei. Er kniff die Augen zusammen, um zu erkennen, wie viele Tiere es waren. Keine Chance, die Sonne blendete ihn.

„Enjoying the view?“, tönte es krachend aus dem Tetra-Funkgerät und riss André aus seinen Gedanken. Er sah nach oben zum Ende seines Seils. Gut fünfzig Meter über ihm war das Maschinenhaus. Vor ihm befanden sich mehrere handtellergroße Löcher in der Oberfläche des senkrecht gestellten Rotorblattes. Dreißig Meter unter ihm die Ostsee. So ein Rotorblatt konnte durch Wind, Blitzschlag, Eis, ungünstige Betriebseinstellungen und Materialermüdung erodieren. Dann tauchten Löcher in der Oberfläche auf, die sich negativ auf das Lauf- und Schwingungsverhalten auswirkten. Zwei- bis dreimal während der Laufzeit wurden deshalb solche Reparaturen erforderlich. Für das Ausbessern der Löcher wurden sogenannte Patches – also Pflaster – aus Faser-Kunststoff-Verbunden benutzt. André hatte auf diese Art früher auch seine Kajaks selbst repariert, im Prinzip war das hier nichts anders.

„I am okay“, funkte er den Kollegen ins Maschinenhaus zurück. „I just discovered some whales playing in the waves.“ Ob seine Kollegen die Wale auch gesehen hatten? Vermutlich nicht, bei den Arbeiten im Maschinenhaus oder im Turm bekam man viel weniger mit, was draußen passierte. Deshalb mochte André die Arbeiten im Seil besonders gerne.

Ein weiteres Forschungsschiff tauchte auf, das dritte heute. Er hatte gelesen, dass in der Ostsee umfangreiche Schadstoffmessungen mit besonderen Detektoren begonnen hatten. Vor allem dem klimaschädlichen Methan waren die Forschenden der Universität Greifswald auf der Spur. Wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser abnahm, kam es zu anderen Abbauprozessen und mehr Methanausstoß. Auch im marinen Ökosystem hing alles mit allem zusammen. Jetzt entdeckte er noch einen Hochseeschlepper und die Bundespolizei. Sie alle lagen seitlich neben einer Yacht. Was da wohl wieder los war?

Er konzentrierte sich wieder, denn die Arbeiten mussten mit großer Sorgfalt durchgeführt werden. Mal sehen, was die neuen Patches taugen, dachte er und brachte das letzte „Pflaster“ sorgfältig an.

„I am finished. Isch ‘abe fertig“, gab André an seinen Kollegen durch und bereitete sich darauf vor, sich auf die Landeplattform abzuseilen. Industrieklettern auf Windkraftanlagen war ein bisschen wie Downhill-Mountainbiken. Man stieg oben aus dem Maschinenhaus aus und seilte sich zum Arbeiten am Blatt nach unten ab. Wenn man fertig war, ging’s weiter nach unten auf die Plattform, über die man die Anlage betreten hatte.

Als er die Spitze des Rotorblattes passierte, vergewisserte er sich noch, dass die Austrittsöffnungen für Kondenswasser nicht verlegt waren. Alles in Ordnung. Er löste die Bremse seines Klemmgeräts, das fest mit seinem Industrieklettergurt verbunden war und seilte sich ab. Auf der Plattform standen die Kollegen neben den gepackten Säcken und warteten auf die Abholung durch das Crew Transfer Schiff.