Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Man versteht natürlich, dass Carola ihren Partner zuweilen nicht mehr erträgt. Er hat sich als gescheiterter Schauspieler und Radiosprecher in einer bequemen Mittelmäßigkeit eingerichtet. Nur in Notfällen kann er von seiner Freundin zu stärkeren Emotionen bewegt werden. Der Fall tritt ein, als Carola ihren Helden verlässt. Sie wird durch diese Notbremsung allerdings nicht glücklicher. Im Gegenteil. Wie der Zufall es will, erklärt sich die Mutter der entweichenden Freundin bereit, dem Verlassenen auszuhelfen. Kann sie ihn retten? Und will der überhaupt gerettet werden? Ob und wie, das steht in diesem so witzigen wie bösartigen Roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Man versteht natürlich sehr gut, dass Carola ihren Partner zuweilen nicht mehr erträgt, der es sich als gescheiterter Schauspieler und Radiosprecher in einer dauerhaften, aber irgendwie auch anstrengenden Mittelmäßigkeit bequem gemacht hat. Nur in Notfällen kann er von seiner Freundin zu stärkeren Emotionen bewegt werden. Der Fall tritt ein, denn Carola verlässt ihren Helden, wird durch diesen Griff zur Notbremse aber nicht glücklicher. Im Gegenteil. Doch zum Glück will die Mutter der entweichenden Freundin aushelfen. Kann sie den Verlassenen retten? Und will der überhaupt gerettet werden? Ob und wie, das steht in Wilhelm Genazinos neuem, so witzigem wie bösartigem Roman.

Hanser E-Book

Wilhelm Genazino

Außer uns

spricht niemand

über uns

Roman

Carl Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-25413-8

© Carl Hanser Verlag München 2016

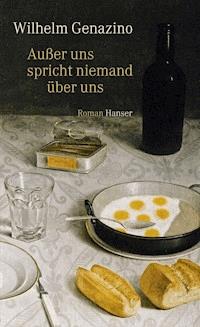

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München

Bild: Stillleben von Agostinho José da Mota

(1824-1878) © akg-images/Album/sfgp

Satz: Satz für Satz, Wangen im Allgäu

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

1 Still ruhte der Sonntag in den Straßen der Stadt. Ich stand am Fenster und sah eine Frau, die in hohen Schuhen an den Gartenzäunen entlangging. Auf der anderen Seite der Straße erschien eine junge Mutter mit Kinderwagen. Sie trug flache Schuhe und schaute ohne Unterlass auf das wahrscheinlich rosige Gesicht ihres schlafenden Säuglings. Eine junge Frau sang im Radio mit weinerlicher Stimme, dass Jesus sie liebt und retten wird.

Gestern Abend war ich bei Carola und lag lange allein in ihrem Bett. Ich hoffte, Carola werde bald bemerken, dass ich auf sie wartete. Aber sie saß vor dem Fernsehapparat und sah sich eine Dokumentation über Leihmütter an. Meine Stimmung rutschte in einen nie gesehenen Keller. Erst als Carola den Fernsehapparat zu später Stunde abschaltete und ins Bett kam, sagte sie plötzlich: Meine Mutter war eine belanglose Frau, und ich werde ebenfalls eine belanglose Frau. Ich verstand den Satz gerade noch, war aber nicht mehr wach genug, um auf ihn einzugehen.

Weil ich heute sehr früh wach geworden war, zog ich mich fast geräuschlos an und verließ noch vor sieben Uhr Carolas Wohnung. Die Bäckerei in der Nähe meiner Wohnung öffnete sonntags um acht. Ich würde mir zwei Brötchen kaufen, in Ruhe frühstücken und über mein Leben nachdenken. Denn mein Leben verlief nicht so, wie ich es mir einmal vorgestellt hatte. Mit welcher Zartheit der erste Unwille an uns nagt! Gleichzeitig konnte ich nur ungenau sagen, wie das von mir gewünschte Leben eigentlich aussehen sollte. Ich verdiente ausreichend Geld und war nicht von übersteigerten Erwartungen gesteuert. Mir fiel ein, dass an diesem Sonntag in der Stadt ein großer Marathonlauf stattfand. An den Rändern der Straßen stellten Händler schon jetzt Tische auf, auf denen später belegte Brötchen, Erfrischungsgetränke, Luftballons und Trillerpfeifen zum Verkauf bereitlagen. Das Rote Kreuz errichtete Zelte, in denen sich zusammengebrochene Läufer auf Rollbetten ausruhen und notfalls behandelt werden konnten. Der Tag des Marathonlaufs war für viele eine außergewöhnliche Unterhaltung. Obwohl sich zu dieser Stunde noch nicht viel ereignete, stellten sich viele Zuschauer schon jetzt entlang der Laufstrecke auf. Sie glaubten, an diesem Tag werde sich der Alltag endlich mit jener Lebendigkeit anfühlen, die sie das ganze Jahr über erwarteten. Eine alleinstehende Nachbarin fragte auf der Treppe: Schauen Sie sich auch den Marathon an? Ich bin noch nicht einmal richtig wach, sagte ich, worauf sie still wurde. Ich erinnerte mich kurz an die Zeit, als ich in Versuchung war, mit einer Hausbewohnerin anzubändeln, obwohl ich derlei Abenteuer schon lange nicht mehr schätzte. Aber dann, gerade noch rechtzeitig, schaute eines Morgens ein Otto-Katalog aus dem Briefkasten der Nachbarin heraus, und dann ahnte ich, dass die Geschichte wie das langsame Durchblättern eines Otto-Katalogs weitergehen würde. In der Bäckerei sah ich ein paar Läufer. Vor mir war ein Rentner an der Reihe, der sich mit Sicherheitsnadeln eine viel zu große Stoff-Nummer am Unterhemd befestigt hatte. Der Mann war zuversichtlicher Laune und wusste offenbar nicht, wie schräg das Bild war, das er abgab. Sogar die Verkäuferinnen kicherten über ihn, was ihn nicht irritierte. Ich verlangte zwei Brötchen und verließ rasch den Laden. An stillen Sonntagen fiel deutlicher als sonst auf, dass meine Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad für mich allein zu groß war. Damals, als ich die Wohnung anmietete, hatte ich gedacht, es müsse ein Ende haben mit diesen Ein-Zimmer-Appartements, in denen ich zuvor gelebt hatte. Jetzt, in drei Zimmern, stöhnte ich immer mal wieder über die zu wenig genutzten Räume, die sich allmählich in Lagerräume zu verwandeln schienen. Von Zeit zu Zeit füllte ich einen Karton mit alten Zeitschriften oder mit nicht mehr gebrauchten Küchengeräten und schob ihn in eines der kaum bewohnten Zimmer. Hinzu kam dann und wann ein alter Sakko oder ein abgelegter Mantel oder eine erbarmungswürdige Hose, die wegzuwerfen ich mich nicht traute. Carola sagte nie: Ich könnte doch in deine Wohnung mit einziehen. Sondern sie stellte geschickt meinen Vorteil in den Vordergrund: Ich könnte einen Teil der Miete übernehmen. Den Rest ihres Vorschlags sprach sie nicht aus. Sie sagte auch nicht, dass sie ihre jetzige Wohnung kündigte, falls sie bei mir einziehen würde. Sie stellte die Angelegenheit so dar, als ob sie sich schon immer vorgestellt hätte, zwei Adressen zu haben, wo sie sich wechselweise aufhalten könnte/würde. Ich hatte mir angewöhnt, all diese Äußerungen nicht zu kommentieren. Es wurde mir klar, dass Carola sich offenbar entschlossen hatte, aufs Ganze zu gehen, ohne ein einziges Wort über das Thema zu verlieren. Da hörte ich die Lautsprecherdurchsagen der Polizei, deren schnarrender Ton mich erschreckte. Ich schloss die Fenster und schaltete aus Ratlosigkeit das Radio ein.

Eine Frauenstimme stellte ein sogenanntes Hörrätsel vor. Sie las einen etwa zwei Minuten langen Ausschnitt aus einem Roman vor. Die Hörer sollten raten, um welchen Roman es sich dabei handelte und dann beim Sender anrufen. Wenn sich ein Hörer schnell meldete, sagte die Sprecherin, könne er vielleicht eine CD gewinnen und sein Name werde in der nächsten Sendung genannt. Ich zuckte zusammen und setzte mich auf einen Stuhl. Es war unglaublich: Solche zerknautschten Hausfrauenspäße machte der Rundfunk immer noch. Das Radio konnte ich abschalten, gegen die Durchsagen der Polizei war ich machtlos. Ich saß immer noch auf einem Stuhl und machte mir klar, dass ich diesem Tag entfliehen musste. Aber wohin? Es zeichnete sich seit längerer Zeit ab, dass Carola und ich nicht wirklich zusammenpassten, aber Carola hielt fast alles, was sich zwischen uns ereignete, für immer neue Zeichen von Liebe und Zukunft. Carola steckte in einer Zwickmühle, aus der es meiner Einschätzung nach kein Entkommen gab. Sie arbeitete seit Jahren als Telefonistin in einer Spedition. Der Beruf war ihr peinlich geworden. Nur noch selten war sie bereit, über ihr Dilemma zu sprechen. In Wahrheit musste sie endlich eine Ausbildung beginnen, aber in ihrem Alter (sie war 35) war vieles nicht mehr möglich, was zehn Jahre zuvor leicht zu machen gewesen wäre. Ich versuchte ihr zu helfen, so oft es mir möglich war, einen Job zu finden. Aber die offenen Stellen ähnelten einander in einem Punkt: Es war für diese Stellen keine besondere Ausbildung nötig, das heißt, sie waren begehrt bei allen, die nicht viel zu bieten hatten. In dieser Lage konnte sie nur Telefonistin bleiben. Das dachte ich oft, sagte es aber nicht, um Carola nicht noch mehr zu belasten. Ich bewegte mich auf einen Punkt zu, an dem ich fürchtete, nicht den richtigen Anfang des Tages erwischt zu haben. An diesem Punkt rief ich früher oft meine Mutter an, aber meine Mutter war schon lange tot. Oder ich begann, meine Schuhe zu putzen, was selten genug geschah. Carola konnte einen reglosen Sonntag nicht in Ruhe auf sich zukommen lassen. Wenn ich sie sonntags treffen wollte, musste ich spätestens donnerstags Bescheid sagen; andernfalls verabredete sie sich mit einer Freundin und ging mit ihr ins Kino. Ihre Vorliebe für belanglose amerikanische Filme war mir seit langer Zeit rätselhaft, aber ich hatte gelernt, auf dieses Thema zu verzichten. Sie kanzelte mich dann mit einem einzigen Satz ab: Das verstehst du sowieso nicht – womit sie recht hatte. Ich wollte noch immer nicht hinnehmen, dass es eine Unterhaltungsunterschicht gab, die auf anderen Gebieten durchaus nicht der Unterschicht angehörte. Ihr gefiel das Arrangement an meinem Bett: zwei Radios, viele Bücher, die Wundsalbe, oft ein Pfirsich, der Rest einer Brezel, ein 10-Euro-Schein, zwei Kondome, der Wecker, eine Socke, der Aschenbecher. Sie lachte, wenn sie dieses Arrangement sah.

Jetzt betrachtete ich am Fenster die verschiedenen Arten, wie halbwelke Blätter vom Baum fielen. Die meisten Blätter schaukelten im Zeitlupentempo in den Hof hinunter. Andere waren schon weitgehend zusammengerollt und stürzten fast senkrecht in die Tiefe. Wieder andere segelten wie kleine Flugzeuge sachte abwärts. Eine Frau begann den Hof auszukehren, was an diesem Tag nicht einfach war. Es lagen viele feuchte Blätter aufeinander oder klebten am Boden. Im dritten Stock des gegenüberliegenden Hauses brannte in einem Zimmer noch immer Licht. Jemand hatte am Abend zuvor vergessen, den Lichtschalter zu betätigen. Eben kam ein Wind auf und ließ viele angewelkte Blätter auf einmal zu Boden schweben. Meine Waschmaschine war nicht mehr die Jüngste. Ich müsste sie wahrscheinlich ausrangieren und mir eine neue kaufen. Ein Zeichen ihres Alters waren die wirren Geräusche, die sie inzwischen von sich gab. Ich benutzte die Maschine nur noch, wenn ich kurz danach die Wohnung verließ. Ich stellte mir manchmal vor, wir hätten dann ein Kind, für das ich die Verlautbarungen der Waschmaschine nachahmte, woran das Kind großes Vergnügen hätte. In meiner Vorstellung fing das Kind ebenfalls an, die Geräusche zu imitieren. Ich sagte dann: Es gibt erstens die echten Geräusche und zweitens deren Nachahmer und drittens den Nachahmer der Nachahmer, das Kind. Das würde eine Weile gut gehen, bis Carola uns bitten würde, unsere Darbietung zu beenden. Zutreffend an dieser Geschichte war, dass weder Carola noch ich den Mut hatten, ein Kind in die Welt zu setzen, oft aber darüber redeten, wie es wäre, wenn wir den Mut hätten. Ich ging in der Wohnung umher und gab eine Art von Geheul von mir. Wenn Carola jetzt da wäre, würde sie wieder fragen: Was fehlt dir? Dann würde ich sie von hinten umarmen, so dass ihre Brüste in meinen Händen lagen und die Frage, was mir fehlte, geklärt wäre, jedenfalls für Carola. Ich war gemein, ich tat so, als wären meine Probleme lösbar. Ich memorierte oft meine Lage, obwohl ich meinen Schicksalssound selbst kaum noch hören mochte. Ich sagte oft, dass ich von Beruf Rundfunksprecher war, und fügte manchmal hinzu, dass mein Beruf das Überbleibsel eines großen Wunschs war, der sich nicht erfüllt hatte. Tatsächlich hatte ich immer Schauspieler werden wollen, nicht irgendeiner, sondern einer, der … ach, ich spreche es nicht aus. Tatsächlich war ich einmal etwa ein Jahr lang bei einem mittelgroßen Stadttheater fest engagiert, das war’s. Zum Glück war es mir damals gelungen, Kontakte zu einem Rundfunksender aufzubauen. Ich hatte damals nicht geahnt, dass sich aus diesem Kontakt die Basis meines heutigen Arbeitslebens ergeben würde. Es war öde, in der Wohnung umherzulaufen und alte Gedanken noch einmal und noch einmal zu denken. Ich saß in der Nähe des Fensters und betrachtete Blaumeisen, die draußen umherschwirrten. Dass sie einmal blau gewesen waren, war kaum noch zu erkennen. Vermutlich war der Staub der Stadt tief in ihr weiches Gefieder eingedrungen und hatte aus ihnen Graumeisen gemacht.

Weil ich mich spät rasiert hatte, blutete eine kleine Wunde unterhalb der Unterlippe immer noch. Ich fragte mich, warum ich an manchen Tagen Heimweh hatte, an den meisten Tagen jedoch nicht. Es war nicht deutlich, wonach sich mein Heimweh sehnte. Ich stellte mich vor den Spiegel im Flur und wartete, bis mir mein Heimweh eine Auskunft gab. Dabei interessierte mich das Heimwehproblem nicht wirklich, ich wollte nur begreifen können, warum ich so oft besorgt war. Obwohl meine Mutter schon lange tot war, machte ich mir immer noch Sorgen um sie. Sie war der wahrscheinlich ungeschickteste Mensch, der mir im Leben begegnet war. Einmal hatte ich ihr helfen müssen, eine Banküberweisung auszufüllen. Damals hatte ich zuweilen bemerkt, dass sie Probleme mit der Orthographie hatte, aber ich verstand, dass ich darüber nicht reden durfte, auch mit Vater nicht, zumal Mutter im Haushalt perfekt und unermüdlich war, so dass die Familie ohne sie kaum zurechtgekommen wäre. In dieser Zeit erkannte ich, dass es verschiedene Formen des Analphabetismus gibt. Die Sprache der Selbstversorgung zum Beispiel beherrschte nur Mutter, alle anderen Mitglieder der Familie stotterten ohne sie vor den Problemen herum und wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Ich hielt es für kein gutes Zeichen, dass mir so viele Details zu meiner Mutter einfielen. Außerdem war ich besorgt, dass ich mir ausgerechnet jetzt deutlich machte, dass meine Beziehung zu Carola lange nicht mehr so intensiv und freudig war wie in früheren Jahren. Jetzt überlegte ich auch noch, ob es ihre Schuld oder meine war, dass der Drang zwischen uns nachließ. Als ich auf dem Römerberg angekommen war und den Eisernen Steg sah, entschloss ich mich, den Main zu überqueren. Drüben, auf der anderen Mainseite, verlor ich meine Besorgtheit und wunderte mich darüber. Ich verstand nicht, dass es manchmal genügt, die Stadtbilder zu wechseln, um mit ihnen auch die inneren Zustände auszutauschen. Die alten Häuser und die ruhigen Straßen, die ich hier sah, ähnelten den Ausblicken in meiner Heimatstadt. Ich war dankbar, dass es hier keinen Marathon gab, sondern dass der Stadtteil ruhig dalag wie eine Märklin-Spielstadt ohne Flugzeuglärm am Himmel, ohne karnevalistische Umzüge und ohne öffentlich aufspielende Blasorchester, ohne dicke Männer in Uniform und ohne zerlumpte Obdachlose auf den Spielplätzen der Kinder.

Vor dem Eingang eines Kinos warteten junge Paare auf den Beginn der Vorstellung. Die Erinnerungen an meine Eltern kamen mir jetzt abgestanden vor. Eine Frau mit Kind und Kinderwagen überholte mich. Der Schnuller im Mund des Säuglings wippte während des Saugens auf und ab. Eine ältere Frau trat an die Briefkästen der Häuser heran, las nacheinander die Namen und ging dann weiter. Ich beobachtete einen Mann, der seinen Hund in ein öffentliches Frauenklo laufen ließ und sich dann draußen über die erschrockenen Frauen amüsierte. Ich wusste nicht, woran es lag, dass mir kurz darauf der Einfall kam, dass ich Carola heiraten könnte. Diese Idee hatte ich nicht zum ersten Mal, und die Ratlosigkeit, die mich jetzt heimsuchte, war mir bestens vertraut. Ich litt vergleichsweise oft an meinem Argwohn, dass Carola meine Souveränität beeinträchtigen und mich dadurch unglücklich machen könnte.

Ich war jetzt sicher, dass mir die Flucht vor dem Marathonlauf gelungen war. Wahrscheinlich wussten die Leute jenseits des Flusses nicht einmal, was ein Marathonlauf war und dass ganz in der Nähe ein solcher stattfand. Auch hier liefen Leute, besonders Männer, mit vergammelten und leeren Rucksäcken umher. Es sah aus, als hätten viele Menschen vergessen, dass sie inzwischen ihren Müll zu lieben begonnen hatten und ihn deswegen unentwegt mit sich herumtragen wollten oder mussten. Es ging auf Mittag zu, ich verspürte Hunger. Der Stadtteil, in dem ich umherlief, gefiel mir. Die Tauben waren immer nur kurz unterwegs und flatterten dann wieder auf den Boden nieder. Auch hier sah ich viele ältere Menschen in zerschundener Kleidung, mit Krücken und Brotbeuteln. Ich beobachtete sie gerne und argwöhnte oft, dass sie ihre Krücken nicht wirklich brauchten. Eine Weile stützten sie sich mit den Krücken ab, aber dann lehnten sie ihre Gehhilfen gegen einen Hausflur und gingen unbehindert zu einem Kiosk, um sich Bier und Zigaretten zu kaufen. Vielleicht gab es die Krücken nur deswegen, weil die Menschen zwischendurch an ihrem Bewusstsein litten, dass ihnen geholfen werden musste. Allgemeine Mangelgefühle waren auch mir seit der Kindheit vertraut. Seit etwa vierzehn Tagen litt ich wieder an einem Drang, von dem ich nicht wusste, ob er mich irgendwann ins Unglück stürzen würde: Ich wollte endlich ein bedeutsames Leben führen. Ich ahnte, dass die menschliche Bedeutsamkeit in zahllosen Einzelheiten des wirklichen Lebens aufbewahrt war und dass es an den Menschen lag, diese Bedeutsamkeit in ihr Leben einzubauen; aber wie? Zuweilen hatte ich den Eindruck, das Verlangen nach Bedeutsamkeit sei ein verhülltes Heimweh. Es war möglich, dass heute ein solcher Heimwehtag war. Ein leichter Regen fiel schräg in die Straße und nässte die Häuser ringsum. Es gefiel Carola, dass es mich nach einem bedeutsamen Leben verlangte. Es leitet mich die Vorstellung, sagte ich vor etwa drei Wochen zu ihr (ich sagte tatsächlich: es leitet mich die Vorstellung), dass mich nur ein bedeutsames Leben vor der Vernutzung im Alltag bewahrt, in deren Anfängen ich mich bereits verheddert habe.

Carola ließ mich spüren, dass sie von meinen Sätzen beeindruckt war. Sie atmete wie früher langsam ein und aus und wartete, dass ich weiterredete. Es schien ihr zu gefallen, dass in meinem Kopf etwas vorging, was zur übrigen Welt nicht passte. Dabei erschöpfte mich das Reden über Bedeutsamkeit rasch. Ich entdeckte eine ältere Pizzeria und blickte eine Weile von außen in das Lokal. Das Restaurant wirkte auf mich wie ein kleines Museum aus den siebziger Jahren. Von der Decke hingen Korbleuchten herunter, auf den kleinen Tischen standen Porzellanschalen mit frischem Weißbrot. Die ganze Familie arbeitete: Der Vater machte sich am Pizza-Ofen zu schaffen, die Mutter stellte Weinflaschen und Gläser auf die Tische, die Tochter spülte Geschirr hinter der Theke, ein Kind spielte auf dem Boden mit Bauklötzchen. Ich konnte nicht widerstehen und betrat das Lokal. Der Vater wies auf mehrere Tische gleichzeitig. Ich nahm Platz, der Vater legte eine Speisekarte vor mir ab. Ich bestellte eine Pizza mit Pilzen und überlegte eine Weile, warum es in der Stadt nur noch wenige italienische Lokale gab. Waren viele Italiener wieder in ihre Heimat zurückgekehrt oder waren sie in der Fremde gestorben; oder waren die einmal Eingewanderten hiergeblieben und es waren keine neuen nachgekommen?

Ich dachte an den nächsten Tag. Ich hatte beim Rundfunk nur ein paar kurze Kulturberichte zu lesen. Mit diesen knappen Auftritten verdiente ich nur wenig Geld, aber ich konnte es mir nicht leisten, auf die Honorare zu verzichten. Ich überlegte jetzt schon, ob ich mich nachher, wenn ich mit dem Essen fertig war, zwei Stunden lang schlafen legen sollte. Dann würde ich rechtzeitig zum Beginn des Wunschkonzerts wieder aufwachen. Meine Nachmittagsplanung kam mir altmodisch und unpassend vor. Schon das Wort Wunschkonzert erinnerte mich an Altersheime, Haarnetze, Rollstühle und Inkontinenz. Wo blieb unter diesen Umständen mein Verlangen nach Bedeutsamkeit? Ich freute mich plötzlich, wieder nach Hause zu kommen, und aß die Pizza schneller als geplant. Ein Drittel der Pizza ließ ich stehen. Der italienische Vater betrachtete mich ratlos. Ich war schuld an seiner Überforderung und beeilte mich. Als ich die Hälfte der Brücke hinter mir hatte, sah ich, dass der Marathonlauf immer noch nicht beendet war. Auf Holzbänken und am Straßenrand saßen erschöpfte Läufer und schauten zwischen ihren Knien auf die Straße herab. Ehefrauen befreiten die Läufer von ihren Startnummern und zogen ihnen die feuchten Unterhemden aus. Einige Frauen drückten den Männern belegte Brote in die Hand und hielten Plastikbecher mit Wasser bereit. Andere Frauen hatten Handtücher dabei und trockneten den Männern das Haar. Erst jetzt begriff ich, dass mir der Anblick der niedergekämpften Rentner gefiel. Endlich zeigten einige Menschen ihre Erschöpfung. Es bedurfte eines Marathonlaufs, um dieses öffentliche Geständnis zustande zu bringen.

In einem Nachzüglerpulk entdeckte ich plötzlich Carola. Sie lief und blickte zitternd auf die Straße. Sie hatte mir nicht gesagt, dass sie an diesem Lauf teilnehmen wollte. Ihr nasses Haar und ihr zitterndes Gesicht ließen sie alt erscheinen. Als ich sie von hinten sah, entdeckte ich plötzlich auf ihrer rechten Schulter ein kleines Tattoo. Es war kleiner als die Hand eines Säuglings und stellte eine sich krümmende Schlange dar. Ich war gebannt und innerlich sprachlos. Nach kurzer Zeit erfand ich eine Schuld. Wir hatten schon länger nicht mehr miteinander geschlafen. Sie schlüpfte zwar immer mal wieder zu mir ins Bett. Wir umarmten uns, wir küssten uns und seufzten, schliefen aber zu schnell ein. Wenn Carola mir ihren Tattoo-Plan mitgeteilt hätte, wäre mir nichts dazu eingefallen. Jetzt wagte ich kaum, mir meinen Schreck einzugestehen. Ich machte mir klar, dass ich das Tattoo zukünftig würde immer mal wieder anschauen müssen.

2Als ich jünger war, hatte ich mir eine Weile eingeredet, ich sei melancholisch beziehungsweise depressiv beziehungsweise ein burn-out-Fall. Damals war jeder halbwegs einsichtige Mensch eines von diesen dreien, weil die Welt (und man selbst in ihr) auf andere Weise nicht mehr zu ertragen war. Auch Carola hatte damals kaum ein anderes Thema, obwohl auch sie in Wirklichkeit kein melancholischer Mensch war, im Gegenteil. Als wir uns kennenlernten, zogen wir nachts als ein Teil einer tagsüber über Kunst und Liebe herumschwadronierenden Gruppe durch den Stadtteil, bis wir gegen Mitternacht in einem belanglosen Lokal landeten, dort etwas Bier oder Wein tranken, erneut viel redeten und dann zu ihr gingen, weil sie das breitere Bett hatte. Carola gab sich mit erstaunlicher Direktheit hin und erfreute sich dabei ihres eigenen Liebeseifers. Eines Nachts gestanden wir uns, dass wir überhaupt nicht melancholisch und nicht depressiv und so weiter waren, wir hatten nur so getan als ob, weil es damals Mode war, wenigstens niedergeschlagen und hoffnungslos und von der Gesellschaft kaltgestellt zu sein. Ich versuchte Carola zu erklären, dass sich mein Leben verändert hatte, aber ich drang nicht durch. Carola kicherte leise, empfing für etwa eine halbe Stunde unsere gemeinsame Begehrlichkeit, dann schliefen wir ein.

Ich fuhr mit der U-Bahn ins Zentrum, weil ich in der Stadt genauer nachdenken und mich deutlicher erinnern konnte. Aber in der U-Bahn fühlte ich mich abgestoßen, weil zu viele Leute mit ihren Hunden, Fahrrädern, Kinderwagen, Rucksäcken, Rollern und Wolldecken unterwegs waren. Eine Frau hatte ein kleines weißes Hündchen auf dem Schoß. Das Tier leckte die Hand der Frau, die Frau zog ihre Hand nicht zurück. Eine andere Frau putzte ihrem Hund sogar die Ohren; der Hund saß in einem Kinderwagen und hielt still. Das Gehabe mit den Tieren ging mir zu weit, nach zwei Stationen verließ ich die U-Bahn. Allein durch meinen Widerwillen gegen Hunde und Fahrräder und Rucksäcke kam ich mir schon vielbeschäftigt vor. Dort, wo ich die U-Bahn verließ, riss ein Bagger die Straße und den Gehweg auf. An der Vorderfront eines Bürohauses wurden die Fensterrahmen ausgetauscht und neue Stahlrahmen mit einer Säge zurechtgeschnitten, was einen unaussprechlichen Lärm verursachte. Ich ging an der offenen Doppeltür einer Parfümerie vorüber und atmete den Chemiegeruch von Feinseife und Haarspray ein. Ringsum sah ich zahlreiche vernachlässigte Menschen, viele ebenfalls mit Rucksäcken und zusammengerollten Kunststoffdecken unter dem Arm. Zum Glück fiel mir ein, eine Bio-Bäckerei zu betreten und ein halbes Schweizer Dinkelbrot zu kaufen. Carola schätzte Dinkelbrot, und weil ich sogar längere Wege zurücklegte, um zu einem Dinkelbrot zu kommen, hatte ich bei Carola den Ruf besonderer Fürsorge. Es war sinnvoll, immer nur ein halbes Dinkelbrot zu kaufen, weil wir anderenfalls gegen die schnelle Eintrocknung eines ganzen Brotlaibs hätten anessen müssen.