Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Liebe und Ehe sind ein kompliziertes Geschäft. Die Bilanz ist oft nur mittelmäßig. Muss man es einfach nur häufiger versuchen? Oder gleichzeitig? Oder besser über die eigene Mutter nachdenken? Steckt in der „Ehefrau“ nicht von Anfang an die "Ehemalige", das einzig authentische Überbleibsel jeder Ehe? Wilhelm Genazino erzählt von einem philosophischen Helden, der beim verschärften Nachdenken jede Sicherheit verliert. Vielleicht muss der Mann die Probe aufs Exempel machen mit allen Frauen, die er im Leben kannte, und die Vergangenheit handfest bewältigen. Die Gelegenheit wird sich bieten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Bei einem Straßenfest trifft man nicht nur Streuner, Prospektverteiler, bewaffnete Polizisten, Kinder und herausgeputzte Mütter, sondern mit ein bisschen Glück auch die ehemalige Ehefrau. Man begrüßt sich froh, als wäre die Ehe unterhaltsam gewesen, und Sibylle gibt durch Küsschen zu verstehen, sie ist für Herumproblematisieren in Sachen Erotik nicht in Stimmung. Man kann die Vergangenheit auch handfest bewältigen.

Wilhelm Genazino erzählt von einem philosophischen Helden, der beim verschärften Nachdenken jede Sicherheit verliert. Steckt in der »Ehefrau« nicht von Anfang an die »Ehemalige«, das einzig authentische Übrigbleibsel jeder Ehe? Und muss der Mann jetzt die Probe aufs Exempel machen mit allen Frauen, die er im Leben kannte? Die Gelegenheit wird sich bieten.

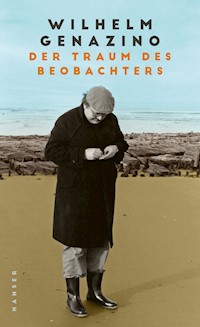

Hanser E-Book

Wilhelm Genazino

Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze

Roman

Carl Hanser Verlag

1

Die Ankündigung eines Straßenfests bedeutete, dass die in einer Einkaufsstraße ansässigen Bäcker, Metzger, Juweliere, Optiker, Apotheker und so weiter für einen Tag ihre Geschäfte verließen und auf der Straße Holzbuden aufstellten und ihre Bratwürste, Vollkornbrote, Sonnenbrillen auf Holztischen verkauften, vieles etwas billiger als sonst. Andere Geschäftsleute verschenkten kleine Artikel, die sie das Jahr über nicht hatten verkaufen können. Ich gehörte zu den vielen Herumstreunern, die nicht recht wussten, was sie hier zu suchen hatten. Viele Streuner langweilten sich, andere verbrachten hier ihre Mittagspause, wieder andere ließen sich von dem Getümmel ein wenig abschrecken, um mit einem guten Grund an ihre Schreibtische oder Computer zurückzukehren.

Ich dagegen betrachtete dicke Frauen mit Schürzen, Prospektverteiler, bewaffnete Polizisten, Kinder und herausgeputzte Mütter, die an normalen Tagen nicht geschminkt, nicht neugierig und nicht guter Laune waren. Da und dort spielten unbekannte Pop-Gruppen auf erhöhten Podien und versuchten, außerordentliche Augenblicke zustande zu kriegen. Ich stand unter einem Sonnenschirm, betrachtete Rentner, welke Blätter, nasse Taubenfedern, Gummiflitschen, von Erstklässlern verlorene Schwämme. Manches Herabgefallene hob ich auf, drehte es um, schaute es an, trug es eine Weile mit mir herum und legte es an einer anderen Stelle wieder ab. Ich sah Leute, die ich nur wenig kannte und mit denen ich nicht unbedingt sprechen wollte, ich wich ihnen aus, weil ich mir nicht sagen lassen wollte, was ich mir ohnehin selbst dachte. Es erstaunte mich nicht, dass ich nach etwa einer halben Stunde meine ehemalige Ehefrau entdeckte, wobei mir zum ersten Mal auffiel, dass in dem Wort ›ehemalig‹ das Wort ›Ehe‹ aufgehoben ist, was ich gut gelaunt so deutete, dass in jeder Ehe ihre zukünftige Ehemaligkeit schon angekündigt sei. Meine ehemalige Ehefrau schien, ebenso wie ich, keine besonderen Absichten zu verfolgen. In der Formulierung ›ehemalige Ehefrau‹ steckte auch die gewesene Ehefrau, und darin wiederum blitzte die Liebesverwesung auf, das einzig authentische Übrigbleibsel jeder Ehe. Ich meinte, sofort fliehen zu müssen, wozu ich jedoch zu feige und zu umständlich war. Da erkannte sie mich und kam sogleich auf mich zu. Wir begrüßten uns erstaunlich freundlich, sogar froh, als wäre unsere Ehe unterhaltsam gewesen. Oft fiel mir nicht auf, dass sich in meinem Bewusstsein an die Stelle der früheren Ehefrau mehr und mehr meine Mutter geschoben hatte. Und wer gleichzeitig gegen die Gespenster der Ex-Frau und der Mutter kämpft, hat den Kampf meistens schon verloren, noch ehe er begonnen hat. In meinem Kopf schwirrte jetzt gar zu heftig die Formulierung ›ehemalige Ehefrau‹ herum. Ich wollte überlegen, warum sich so viele ehemalige Ehepaare von diesen zwei Worten nicht hatten abschrecken lassen, da küsste mich Sibylle, so hieß meine ehemalige Ehefrau, auf beide Wangen, und gab damit (glaubte ich) zu verstehen, dass sie für erotisches Herumproblematisieren nicht in Stimmung war.

Wohnst du hier in der Gegend? fragte sie.

Ja, sagte ich, durch Zufall bin ich hier gelandet.

Das ist wahrscheinlich das Beste, sagte Sibylle, wenn man schon ohne besondere Absichten lebt.

Ich staunte über diese Formulierung, die nicht auf meinem Mist gewachsen war.

Sibylle bemerkte meine Nachdenklichkeit und sagte: Man verbringt sein Leben in diversen Gegenden mit diversen Männern und Frauen und stirbt dann in irgendeiner diversen Wohnung.

Jetzt musste ich lachen.

Ich muss mich beeilen, sagte sie, ich habe einen Termin bei meiner Schneiderin.

Oh! machte ich; eine Schneiderin hast du neuerdings?

Auf diese Frage ging Sibylle nicht ein. Wollen wir uns nicht wieder mal sehen? fragte sie stattdessen; lebst du allein?

Sibylle war mir zu neugierig und zu direkt, aber so war sie immer. Mein Interesse an ihr war deutlich geringer als umgekehrt. Als ich etwas zu lange schwieg, sagte sie: Ich bin neugierig auf alles, sogar auf deine Möbel, deine Unterwäsche und alles.

Ich lachte erneut und trat dabei einen Schritt von ihr zurück, was sie leider bemerkte.

Also! rief sie, tschüss!

Bleib misstrauisch, sagte ich.

Daraufhin küsste sie mich erneut.

Dann war sie weg. Dass sie zu einer Schneiderin musste, verwunderte mich. Es war möglich, dass sie mich (wie früher) angeschwindelt hatte. Sie hatte nicht das, was Frauen eine Problemfigur nennen – und wofür sie das Fachwissen einer Schneiderin gebraucht hätte. Sie war schlank, seit ich sie kannte. Wahrscheinlicher war, dass sie das Herumsuchen nach Kleidern in Kaufhäusern satthatte. Ich stand eine Weile herum und fragte mich, ob ich auf Sibylle noch einmal neugierig werden könnte. Das war nicht der Fall. Wahrscheinlich unter dem Einfluss einer traurigen Anmutung (kein Verlangen mehr nach Sibylle) ging ich rasch nach Hause und putzte meine Wohnung. Ich fragte mich, was muss weggeräumt, weggeworfen, verhüllt, verbrämt, verborgen werden? Gerade entdeckte ich, dass sich auf der Marmelade, die im Glas auf dem Tisch stand, ein wenig Schimmel gebildet hatte. Es war unwahrscheinlich, dass meine gewesene Ehefrau je ein Marmeladebrot essen wollte, aber ich wollte kein Risiko eingehen und entfernte das Glas. Mein Blick fiel auf einen verschlissenen Pulli, den ich nur am späten Abend trug und in dem ich manchmal auch schlief, wenn ich zum Ausziehen zu müde war. Auch ihn räumte ich weg. Ich musste innerlich lachen über meine weit vorausschauende Fürsorge.

Da fielen mir die Vögel auf, die in den Bäumen herumschwirrten und sich wahrscheinlich überlegten, wo sie noch hinfliegen konnten. Denn überall, wo sie sich niederließen, waren sie schon oft gewesen. Aber dann fiel mir ein, dass Tiere das Problem der Langeweile nicht kannten. Vögel stehen nicht wie Menschen auf Straßen herum und überlegen, wo sie denn jetzt noch hinfliegen können. Ein paar Meisen vollbrachten kleine Kunststücke. Sie flogen direkt auf Hauswände zu und konnten sich mit ihren kleinen Krallen festhalten, wenn auch nur kurz. Die Unmenge vertrauter Anblicke war dagegen, dass ich noch einmal auf die Straße ging. Mein Überdruss machte mich ratlos und flößte mir ein wenig Angst ein. Es gab in diesem Stadtteil keinen Springbrunnen, keinen Palast aus dem achtzehnten Jahrhundert, keinen Paternoster in einem Krankenhaus, das in den Kriegen nicht zerstört worden war, sondern es gab fast nur Autos, vollgestellte Parkplätze und gelegentlich einen Polizisten, der der Anblicke überdrüssig war.

Wahrscheinlich war es kein Zufall, dass mir gerade jetzt meine tote Mutter einfiel. Ich hatte von ihr nicht nur das Gefühl der Unwissenheit und der Ödnis geerbt, sondern sie hatte mir die Überzeugung der ewigen Ratlosigkeit eingepflanzt. Als ich Kind war, hörten wir nachmittags öfter ein Radiokonzert. Immer mal wieder wurde ein Divertimento von Mozart gesendet. Ich war sicher, dass sie nicht wusste, was ein Divertimento ist. Sie hörte es an, genau wie ich, und störte sich nicht an ihrem Unwissen. Bald darauf (ich war immer noch Schüler) ließ ich mir zum Geburtstag ein Fremdwörterbuch schenken und las, dass Divertimento nichts weiter war als ein Ausdruck für ein »unterhaltsames Stück«. Ich ging mit dem Finger im Fremdwörterbuch zu meiner Mutter und wollte ihr vorlesen, was ein Divertimento ist. Sie wandte sich ab und nahm ihr Strickzeug in die Hand. Auch mein Vater wollte nicht wissen, was ein Divertimento ist. Wenn er mit Zeitunglesen zu Ende war, legte er das Blatt zusammen und sagte manchmal einen Vers: So ist es halt, wenn ein Furz knallt, dann stinkt’s halt. Meine Mutter störte sich weder an dem Vers noch an den Geräuschen des Vaters. Meine Eltern hatten sich von langer Hand aneinander gewöhnt und waren nicht bereit, sich im Alter noch Vorhaltungen zu machen, mit denen sie vor etwa vierzig Jahren hätten anfangen müssen. Ich lief ohnehin oft diese schon lange erschöpften Straßen entlang. Überall sah ich diese vielen Alten, die arbeitslosen Jugendlichen, die wahrscheinlich dumpfen Motorradfahrer, die schlichten Polizisten. Alles, was ich sah, wurde mir zur Klage. Ich wusste, an welchen Häusern die Türen offen standen. Und ich musste es mir abgewöhnen, in die Hausflure zu schauen und mich über die übergroßen Plastikmülleimer zu ärgern. Manchmal blieb ich sogar stehen und sah mir die Mülleimer mit einer Genauigkeit an, für die ich keinerlei Verwendung hatte. Ich konnte über alles nachdenken, über Hausflure und Mülleimer jedoch nicht.

Ich wollte Sibylle nicht wieder treffen, aber ich wollte nicht, dass sie das merkte. Je tiefer ich in das Leben von Sibylle eindringen würde, desto klarer würde mir auffallen müssen, dass sie gerettet werden wollte und dass sie vermutlich schon lange glaubte, dass sie von mir gerettet werden wollte. Sibylle wohnte wegen der überteuerten Mieten in der Stadt in einem Nest zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Sie hatte mir den Namen des Weindorfes schon öfter gesagt, ich hatte ihn jedes Mal vergessen. Jetzt musste sie täglich (außer am Wochenende) mit der S-Bahn hin- und herfahren und gab dafür das Geld aus, das sie bei der Miete sparte. Auch darüber redeten wir nicht. Vorerst musste ich verhindern, dass sie in meine Wohnung kam. Ich fühlte, dass sie ausgehungert war und gegen einen Sexualimbiss mit ihrem Ex-Mann nichts einzuwenden hatte. Mit Genugtuung merkte ich, dass der Fahrstuhl kaputt war. Das war weder neu noch selten, aber weil gerade Samstag war, begrüßte ich den Zwischenfall. Außerdem würden die Fahrstuhltechniker frühestens am Montag erscheinen können. Ängstliche Mieter überlegten fünfmal, ob sie aus dem fünften Stock die Treppen hinabgehen sollten, weil sie dann mit vollen Taschen wieder nach oben klettern mussten. Also blieben sie lieber ein Wochenende ganz zu Hause und begnügten sich mit den Resten aus dem Kühlschrank. Der tote Fahrstuhl hatte zur Folge, dass die Leute an einem Wochenende endlich die Ruhe fanden, die ihnen schon in der Bibel versprochen worden war. Und obwohl Wochenende war, verlor ich auch dieses Mal nicht das Gefühl der inneren Verletztheit. Zum hundertsten Mal setzte ich mich auf einen Küchenstuhl und überlegte, wie ich die endlose Wiederholung des Ihr-habt-euch-an-mir-vergangen-Gefühls beenden konnte. Ich wusste nicht einmal, woher dieses Gefühl überhaupt kam, beziehungsweise wovon es ein Rest war. Ich hatte natürlich eine lausige Kindheit hinter mir, aber erstens lag diese Kindheit schon eine Ewigkeit zurück, und zweitens hatte heutzutage fast jeder Zweite mit einer trübsinnigen Kindheit zurechtzukommen. Ich nahm an, dass die große Mehrheit der Kindheitsverletzten ihre Kränkung vergessen hatte. Aber worin genau lag die Außerordentlichkeit meines viel zu lang anhaltenden Schmerzes? Und wie kam es überhaupt, dass ich immer noch – und immer zu lang – von diesem Schmerz reden musste? Es kam mir ungewöhnlich vor, dass mir beim Anblick des toten Fahrstuhls mein untoter Schmerz eingefallen war.

Denn ich wollte auf keinen Fall vom Tod überrascht werden. Und doch begann ich, mich herauszuputzen, damit ich auf den Tod einen guten Eindruck machte. Ich überlegte, dass ich vier Fünftel meiner Wohnungseinrichtung verkaufen könnte. Es sollten nur diejenigen Möbel zurückbleiben, die ich zum Leben wirklich brauchte. Auch wollte ich mich endgültig von Frauen verabschieden, mit denen ich früher zusammen gewesen war. Wobei ich nicht einmal wusste, ob die eine oder andere Frau, an die ich mich noch immer erinnerte, überhaupt noch am Leben war. Einige Sekunden lang fand ich es schändlich, dass ich zu diesen Frauen über Jahrzehnte hin keinen Kontakt gesucht hatte und deswegen nicht wusste, ob die eine oder andere inzwischen tot, verheiratet oder geschieden war. Mir fiel nur ein, dass mir Margot, Siglinde und Waltraud über viele Jahre hin noch Geburtstagskärtchen geschickt hatten. Aber auch ältere Geburtstagskarten waren kein sicherer Hinweis, ob die Absenderinnen noch lebten oder ob die Karten womöglich das letzte Zeichen ihres Lebens waren. Durch diese plötzliche Einsicht erlitt ich eine Art Selbsteinschüchterung, die sowohl deprimierend als auch belebend war. Sie verknüpfte mich mit zahlreichen Details des wirklichen Lebens, die in meinem Kopf abgelagert waren.

Die Zahl der Männer, die Mülltonnen öffneten und nach Nahrungsmitteln suchten, war inzwischen fast so groß wie die Zahl der Männer, die die Mülltonnen berufsmäßig leerten und sich deswegen von den Obdachlosen schief ansehen lassen mussten. Schon wieder war ich in eine Grübelei versunken: Kann man eine Frau zum zweiten Mal kennenlernen? Und: War ein zweiter Versuch vielleicht sogar nötig, weil ich nicht bemerkt hatte, dass der erste Versuch misslungen war? Ein kleiner Lieferwagen fuhr vorüber, auf dem drei Worte standen: Schädlingsbekämpfung Schimmelbeseitigung Taubenabwehr. Ich hätte nie eine Frau gefragt, ob sie eine Nacht mit mir verbringen würde oder so ähnlich. Ich hatte meistens so getan, als würden die kommenden Ereignisse ohnehin auf dieses Ergebnis zusteuern. Im Vorübergehen betrachtete ich alte Leute, die nicht mehr gut hörten. Früher hatten sie eine Hand hinter ein Ohr geschoben zum Zeichen, dass man mit ihnen deutlicher und langsamer reden musste. Dann bogen sie mit der Hand die Ohrmuschel ein wenig nach vorne. Heute hatten schlecht hörende Menschen ein auffälliges Hörgerät. Man sah es am Kabel, das ihnen am Ohr hing oder um das Ohr herumgeführt war, was bei nicht wenigen Alten grotesk aussah, weil sie insgeheim an einen Apparat angeschlossen schienen. Ich fürchtete mich schon vor dem Augenblick, wenn Sibylle entdeckte, dass ich auch beim fünften und sechsten Treffen stets dieselbe Hose trug. Dabei war es mein Traum, mit einer einzigen Hose und einer einzigen Frau durchs Leben zu kommen. Zurzeit wusste ich nicht, wer ich war und was aus mir werden sollte. Ich war schon dreimal gescheitert, verteilt auf elf Jahre, einmal als Bibliothekar, dann als Wertpapierhändler und zum Schluss als Provinzredakteur. Ich hatte mehrere Frauen, mehrere Wohnungen, mehrere Berufe, mehrere Hosen, aber immer noch keine Zukunft. Wöchentlich fragte ich mich, welcher Beruf der nächste sein würde. Täglich lief ich aufmerksam durch die Gegend, um alle Zeichen zu sehen, aber ich war zwischendurch entweder blind oder schläfrig oder unfähig. Eine kleine Ratlosigkeit trieb mich noch einmal in die Kaufhäuser. Ich setzte mir innere Termine, um mich zu zwingen, zu brauchbaren Vorstellungen meines Lebens zu gelangen. Aber leider waren meine inneren Verhältnisse vollkommen unanschaulich. Ich hatte mich auch schon mehrfach gewarnt, aber Warnungen richteten bei mir nichts aus. Zugleich war eine bösartige Angst in mir gewachsen: dass ich mich am Abend wieder vom Leben verletzt fühlen würde. Ich setzte mich in ein mir vertrautes Lokal, um über das Problem der nicht totzukriegenden Verletztheitseinbildung nachzudenken. Ich dachte nicht nach, sondern entdeckte nach einer Weile eine Motte auf meinem an der Garderobe hängenden Mantel. Ich wollte sie sofort erledigen, aber sie entkam mir ins Innere des Mantels. Zweimal öffnete ich den Mantel, als ich an der Garderobe vorbeiging (Toilette), aber ich kam an die Motte nicht mehr heran. Ich saß schon eine Weile in dem Lokal und hatte immer noch nicht bemerkt, dass ich meine Mütze nicht abgelegt hatte. Zum Glück wusste ich, dass man hier wegen einer Mütze auf dem Kopf nicht des Lokals verwiesen wurde. Um mich herum saßen ganz andere Leute, die ebenfalls Hüte und Mützen trugen und nicht ihre Mäntel abgelegt hatten und Spaghetti verschlangen und dabei Zeitung lasen. Ein älterer Mann verzehrte eine Pizza und hielt die ganze Zeit mit der rechten Hand seinen Stock fest. Ich sah zum Fenster hinaus und beobachtete scheiternde Kinder, die auf der Straße spielten. Ein besonders hartnäckiges Kind lief mit einer Brezel in der Hand einer Taube nach. Das Kind wollte die Taube füttern, aber das Tier rannte immer wieder weg. Nach einer Weile aß das Kind seine Brezel selber und wurde dabei ein wenig melancholisch.

Nach einer Weile tauchte die Mutter auf und führte das Kind weg. Sie hatte die Trauer ihres Kindes bemerkt und quälte es auch jetzt nicht mit überflüssigen Fragen. Ich musste nach Hause, ich musste sofort aufs Klo, ich musste mir die Nase putzen, ich musste mich hinlegen, ich musste mir den Schweiß von der Stirn wischen, ich musste meine frühere Frau anrufen, ich musste einen guten Eindruck machen. Ich ging nicht nach Hause, ich ging nicht aufs Klo, ich putzte mir nicht die Nase, ich legte mich nicht hin, ich wischte mir nicht den Schweiß von der Stirn, ich rief meine frühere Frau nicht an, ich machte keinen guten Eindruck. Dabei fühlte ich deutlich, dass ich mich in einer Art Liebesbereitschaftsdienst befand. Das Scheitern beginnt, wenn ein Mensch die Menge dessen entdeckt, von dem er nie hatte etwas wissen wollen. Es müsste erlaubt sein, zum Studium neu eingetretener Verhältnisse so viel Zeit zu haben, wie diese selbst bis zu ihrem ersten Auftritt gebraucht haben. Ich erinnerte mich an Sibylle, wenn sie nackt im Sessel lag. Ihre Brüste waren breit geworden, fast fladenartig, ich wusste oft nicht, ob ich hinsehen sollte oder nicht. Einmal war ich im Museum gewesen und hatte auf einem Bild eine ähnlich in einem Sessel liegende nackte Frau gesehen. Auch sie hatte breite, flach gewordene Brüste; ich war stehen geblieben und wunderte mich, dass ich auch vor dem Bild Schuldgefühle hatte. Ich fragte mich erneut, ob meine Ex-Frau ahnte, wie stark ihr Eindruck auf mich war. Im Vorraum des Museums sah ich eine Frau, die an ihrer linken Seite kurz ihren Pullover hob und sich eine Insulinspritze in die Hüfte versetzte. Später, als ich viele einzelne Tauben sah, leuchtete mir plötzlich das Wort ›Taubenabwehr‹ ein. Ich war jetzt dankbar für das Wort, ohne dass ich weder die Tauben noch ihre Abwehr verstanden hätte.

Meine Tage waren reglos und still. Ich blieb vor dem Schaufenster eines Reisebüros stehen und las die Reise-Sonderangebote nach Buenos Aires, Schanghai, Kalkutta, Montevideo. Ich wollte gern nach Odessa reisen, aber Odessa fehlte in diesem Sonderangebot. Leider hatte ich es bis jetzt nicht geschafft, all diese Städte zu besuchen. Aber meine Einbildung, in Wahrheit schon dort gewesen zu sein, war stark. Wenn ich gut in Form war, sagte ich vor anderen Leuten: Als ich vor zwei Jahren in Odessa war, habe ich im Hafen der Stadt einen billigen Papagei gekauft und habe ihn wenig später einem armen Schulkind geschenkt. Ich war in solchen Augenblicken überzeugt, dass ich tatsächlich in Odessa gewesen war, sogar mehrmals. Ich erzählte von Händlern, Schwindlern, armen Prostituierten, vom Hafen bei Nacht und von der Melancholie der Verkommenheit. Diese Aufschneiderei war von meiner Mangel-Kindheit übriggeblieben. Ich konnte als Kind nicht fassen, dass meine Eltern arme Leute waren. Wir trugen ältliche, schon oft gewendete Kleidung, wir aßen das Brot von gestern, wir kratzten uns nachts, wenn uns die ungewaschene Bettwäsche juckte, wir schwitzten im Sommer in dicken Mänteln, weil wir nicht einmal wussten, dass es sogenannte Übergangsmäntel gab. Und wir mussten dankbar sein, dass wir es nicht wussten, denn die Anschaffung von Übergangsmänteln hätte uns in kurzer Zeit in den Familienkonkurs gestürzt.

Nach dem Ende meiner inneren Ausschweifung verstand ich plötzlich, dass der Schreck eine Belebung war. Jetzt blieb ich auf der Straße stehen und überlegte, was ein Schreck ist. War der Schreck nur die Entdeckung, dass ich zu wenig in der Welt herumgekommen war? Oder die Routine, mit der ich meine Mängel beschrieb? Oder die unglaubliche Bescheidenheit, mit der ich mir die eigenen Defizite verzieh? Das Nicht-Reisen ließ ein Schuldgefühl zurück, das mich rasch zu quälen begann. Auch der bisher nicht zustande gekommene Rückruf bei meiner Ex-Frau piesackte mich. Ich überlegte, was ich sagen sollte (könnte), wenn sie anrief. Auf dem Weg zurück in die Wohnung wusste ich nicht, ob ich die vielen Menschen, an denen ich vorüberging, anschauen sollte oder nicht. Die Leute mit ihren Hunden und Handys, mit ihren Rennrädern und Plastiktüten, Sturzhelmen und Skateboards, mit ihren Bierdosen in der Hand und Stöpseln in den Ohren – musste ich mir das alles anschauen? Die inzwischen eingetretenen Verhältnisse waren so, dass ich mich als Fremder fühlen musste. Dabei ist Entfremdung nichts anderes als eine von Menschen schwer erkennbare Verschiebung der Verhältnisse. Begann das Scheitern in dem Augenblick, wenn ein Mensch seinen Blick abwendet? Ich beobachtete Leute, die ihren Sakko erst im Auto anzogen. Schon wieder empfand ich einen Schmerz ohne den geringsten Hinweis, wo ich den Grund des Schmerzes suchen könnte. Ich betrachtete ein Kind mit einem Holzschwert, das gegen einen Baumstamm kämpfte. Ich blieb (wie so oft) eine Weile auf der Straße stehen und wartete hoffend, dass sich der Schmerz während des sinnlosen Herumschmerzens zu langweilen begann und dann von selbst verschwand. In einer nahen Gartenwirtschaft haute eine kleine Frau mit ihrer kleinen Faust mehrmals auf den Tisch. Die Männer um sie herum lachten über ihre törichte Faust. Ich empfand Lust, mich eine Weile an den Tisch der Frau zu setzen und ihre kleine Faust näher anzuschauen. In wenigen Augenblicken kippte die Dreistigkeit der Frau ins Komische, was die Frau nicht zu bemerken schien. Es fiel ihr vielleicht auf, dass ihre auf den Tisch niedersausende Kinderfaust außer mir niemand erstaunlich fand, allerdings auch nur kurz. Als ich in meine Wohnung zurückkehrte, sah ich, dass auf dem Küchentisch zwei Hände voll Bargeld (Münzen und Papiergeld) aufgehäuft lagen. Ich war einen Moment lang erschrocken, dann fiel mir wieder ein, dass ich das Geld selbst auf dem Tisch ausgestreut hatte, um mir einen heiteren Anblick bei der Heimkehr zu sichern. Eine kleine, vorzeitige Erschöpfung trieb mich ins Bett. Etwa eine Stunde lang lag ich einschlafbereit da, aber der Schlaf kam erst später.

2

Es war problematisch geworden, in der Gegend umherzustreifen. Entweder ich begegnete meiner Ex-Frau, oder ich dachte übertrieben lang an meine Eltern. Meine Eltern waren schon so lange tot, dass ich mir sogar vorstellte, ich hätte nie Eltern gehabt. Noch schlimmer war die Phantasie (der Einfall), meine Verwandten hätten mir als Kind zwei alte Leute vorgestellt und zu mir gesagt: Das sind deine Eltern, sei gut zu ihnen, du wirst sie später noch brauchen. Manchmal glaubte ich sogar, dass ich mich noch heute vor meinen Eltern verbergen müsste. Deswegen war ich mindestens einmal pro Monat überzeugt, dass ich mir ein Versteck suchen musste. Natürlich wollte ich mich nicht wirklich und nicht für immer verbergen; ich brauchte (suchte) nur eine Art Höhle, die mich aufnehmen würde, wenn ich die Wirklichkeit keinen Tag länger aushalten und nicht einmal mehr anschauen konnte. Ein großer Vorteil meines bisherigen Lebenswandels war, dass ich mich keines Vergehens im juristischen Sinn schuldig gemacht hatte. Darin lag der Grund, warum ich nicht verfolgt wurde, schon gar nicht von der Polizei oder einer Behörde. Leider hatte dieser Vorteil auch einen Nachteil: er machte mir bewusst, dass ich selbst nicht sagen konnte, warum ich verborgen bleiben wollte. Schon die drei letzten, von mir gedachten Sätze waren derartig vertrackt, dass ich sie nicht vollständig durchschaute. Allerdings musste ich auch über sie lachen: Deine Sätze sind so undurchschaubar wie du, dachte ich, und damit war der Fall erledigt.

Es war, als würden die Straßen mein Innenleben schon so lange kennen und mir deswegen raten, nicht viel Wind von diesem Innenleben zu machen. Ich kam an einer öden Straßenbahn-Haltestelle vorbei und empfand Lust, mir einen neuen, attraktiven Namen für sie auszudenken. Ich brauchte nicht lange, dann fiel mir als neuer Name »Ewiger Mangel« ein. Wie schön wäre es, wenn der Straßenbahn-Führer die Haltestelle Ewiger Mangel ausrufen würde. Ich wollte mir die Namen weiterer schöner Haltestellen ausdenken, aber es fielen mir keine mehr ein. Stattdessen blickte ich den Leuten in die Gesichter und überlegte, ob sie an ewigem Mangel litten oder nicht. Nach meiner Einschätzung litten sie so heftig und regelmäßig, dass der Mangel überhaupt nicht mehr aus ihren Gesichtern wich. Ich empfand Trauer darüber, dass ich so heftig an Sibylle dachte, allerdings nur abstrakt, das heißt, ich rief kurze Erinnerungsfilme aus meinem Gedächtnis ab. Aber diese Art der mutwilligen Wiederholung war fast wirkungslos. Die Austreibung der Filme gelang nicht, im Gegenteil. Die Erinnerungen wehrten sich gegen ihre Absetzung und zeigten sich deshalb noch öfter als zuvor.

Zur Abwechslung dachte ich an meine Mutter. Sie beobachtete mich ebenfalls viel zu heftig und stellte fest (da war ich etwa vier Jahre alt), dass ich schon als Kind scheiterte wie ein Erwachsener. Sie sagte tatsächlich: Unser kleiner Knirps kann immer noch nicht richtig Pipi machen. Oder sie sagte: Unser Feuerwehrmann hat schon wieder danebengespritzt. Ich verstand nicht, was ich mit der Feuerwehr zu tun hatte, aber das schien nicht schlimm zu sein, denn ich verstand vieles nicht, was ohne Folgen blieb. Ich wollte sowieso Kind bleiben. An den Beispielen meiner Eltern konnte ich sehen, dass vom Leben der Erwachsenen keine große Verlockung ausging. Ich fürchtete schon, eines Tages würde ich eine Frau finden, die meiner Mutter sehr ähnlich sein würde. Das heißt, meine Frau würde ebenfalls meine Partei ergreifen, und sei es ganz still wie meine Mutter. Mit dieser zu erwartenden Regelung war ich schon als Kind nicht einverstanden. Wie kann ein Mensch sein Leiden fast jesusmäßig hinnehmen und auch noch behaupten (denken), der Herr werde den Missetätern verzeihen.