Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

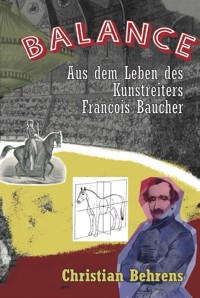

In "Balance – Aus dem Leben des Kunstreiters Francois Baucher" tauchen die Leserinnen und Leser ein in das bewegende Leben von Francois Baucher, dem berühmten Kunst- und Zirkusreiter des 19. Jahrhunderts. Bauchers Leidenschaft für Pferde und sein Streben nach dem perfekten reiterlichen Gleichgewicht führen ihn durch eine Welt voller Intrigen, politischer Umbrüche und persönlicher Herausforderungen. Von seiner verstörenden Kindheit in der elterlichen Schlachterei, wo er sein Mitgefühl für Tiere entdeckt und seine Liebe zu Pferden entfacht wird, bis hin zu den glanzvollen Bühnen des Pariser Zirkuslebens führt dieser mitreißende Roman durch die Höhen und Tiefen eines Mannes, der mit den Konflikten zwischen Tradition und Innovation, Liebe und Verlust sowie dem Drang nach gesellschaftlicher Anerkennung ringt. Mit der Buchveröffentlichung seiner bahnbrechenden Reitmethode, an der er auch in den Wirren der Revolutionen hartnäckig arbeitet, sucht Baucher eine harmonische Verbindung zwischen Gefühl und Verstand und etabliert sich nicht nur als Reitkünstler, sondern auch als bahnbrechender Denker und Lehrer. Mit einer eindringlichen Erzählweise und tiefsinnigen Reflexionen über die Vergänglichkeit von Liebe, Freundschaft und die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung entführt der Roman die Leser in eine Welt voller Leidenschaft, Spannung und historischer Pracht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BALANCE – AUS DEM LEBEN DES KUNSTREITERS FRANCOIS BAUCHER

EIN HISTORISCHER ROMAN

CHRISTIAN BEHRENS

Copyright © 2024 by Christian Behrens

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the author, except for the use of brief quotations in a book review.

Illustrationen unter Verwendung von

Frontispiz von Francois Baucher in 'Méthode d'Équitation' unbekannter Künstler, 1842

Saltarino 'Pauline Cuzent et Pauvres Saltimboques' 1850

'Berlioz menée dans Cirques Olympique' unbekannter Künstler, 1845

Für Winston

„Die Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne welche eine bestimmte Art von Menschen nicht leben kann.“

FRIEDRICH NIETZSCHE

INHALT

Prologue. Versailles

Erste Lektion

Entdeckungen

Die Geblendeten

Zweite Lektion

Nur ein Mädchen

Der Zirkus

Die andere Seite

Im Inneren eines Kosmos

Die Anglomanie

Die Wette

„Gericault“

Das Jahr 1842

Der Gaukler

Der Abschied

Dritte Lektion

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Epilogue. Paris

PROLOGUE. VERSAILLES

In Versailles war es ruhig geworden. In Versailles gab es keinen göttlichen König mehr.

Ein hoch entwickeltes technisches Instrument, gefeiert als fortschrittliche Errungenschaft des Humanismus, trennte ihn auf zweckmäßigste Art und Weise von seinem Kopf.

Es gab auch keinen prunkvollen Hofstaat mehr.

Von den unzähligen erlauchten Trabanten rund um des Königs Mitte und ihrer glanzvollen Kreisbahnen, die sie täglich um ihn zogen, blieb nichts Bemerkenswertes oder gar Wertvolles übrig. Das Schloss war vom aufgebrachten Mob geplündert worden und lag ruiniert darnieder. Es war verwaist, vom Volk als Symbol der Erniedrigung gehasst und verachtet. Das prächtige Farbenspiel der herrschaftlichen Bildergalerien, es spiegelte sich nicht mehr auf den polierten Parkettböden der Säle und Galerien. Die übriggebliebenen Kunstwerke waren der Witterung bis zur Unkenntlichkeit ausgesetzt. Der Glanz, der von diesen Räumen einmal in die ganze Welt ausgestrahlt hatte, wurde von den feuchten Decken und Wänden aufgesogen, er verblasste unbesehen im Halbdunkel zerrissener Vorhänge. Die königliche Familie, die Kirchenfürsten und der verhasste Adel, viele hatten in der allgemeinen Aufregung zuerst ihre Contenance, dann am Ende den Kopf verloren oder waren in alle Himmelsrichtungen geflohen.

Jetzt war es still in Versailles…

* * *

Die Sonne stand in ihrem Zenit und das grobe Pflaster der Avenue de St. Cloud, eineder Hauptstraßen Versailles, glühte unerträglich heiß. Eine verstaubte Postkutsche aus Paris holperte an der Equipage einer der neuen wohlhabenden Bürgerfamilien vorüber. Neidvoll blickten die eingepferchten Reisenden auf die in feine Stoffe gekleideten Damen und Herren in ihrem offenen Landauer.

Ein hitzköpfiger Neuankömmling aus Paris beschimpfte die passierenden Bürger von seinem billigen drei Sous Platz auf dem Dach der Postkutsche. Laut rief er ihnen „Totengräber der Republik“ entgegen. Die anderen Reisenden litten leise vor sich hin. Sie schwitzten Knie an Knie, fächelten sich die stehende Luft zu und versuchten, durch das kleine geöffnete Fenster des Holzkastens erste Eindrücke von der neuen Stadt zu erhaschen.

Während der Fahrt tauschten sich die Reisenden wortreich über allerlei Ereignisse aus den Anfängen der großen Revolution aus. Von besonders langanhaltendem Interesse war dabei die gegenseitige Darstellung, wie aus den demütigen Untertanen heroische bürgerliche Persönlichkeiten erwuchsen. Natürlich waren sie alle Helden. Mit ihren Rufen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hatten sie den Tyrannen vom Thron gestürzt und die Welt nachhaltig erschüttert.

Es hatte eine neue Zeit begonnen … Für die Menschen.

* * *

An der Rue de la Paroisse, der Abzweigung zum Marktplatz, stockte der Verkehr. Die breite zweispurige Avenue verengte sich hier. Die Kutschen und Wagen trafen auf die Karren der Bauern und Handwerker aus der Umgebung, die in staubiger Kolonne vom Markt aus nach Hause drängten. Unter dem pöbelnden Geschimpfe der Kutscher kam der Verkehr vollends zum Erliegen.

Einige Reisende, ermüdet von der strapaziösen Fahrt, betrachteten in dem hektischen Treiben gelangweilt einen etwas abseitsstehenden einachsigen Holzkarren. Ein kleiner zerlumpter Mann in Holzschuhen überprüfte die Seile, mit denen er die schweren, notdürftig verschnürten Flachsgarnballen an den Seiten der Ladefläche befestigt hatte.

Nachdem der Mann den Karren mit seiner hoch aufgetürmten Ladung nochmals umrundet hatte, stieg er flink auf die schmale Sitzbank. Als er sich endlich breitbeinig an die Ballen angelehnt hatte, griff er nach der langen Weidenrute und holte nach hinten aus. Der kurze Hieb traf die knochige Kruppe eines Schimmels, dessen herausstehende Wirbelsäule jedem sofort ins Auge fiel. Der Schimmel rührte sich nicht. Er blieb mit hängendem Kopf stehen. Die einzige erkennbare Regung schien das langsame zurücklegen der Ohren zu sein. Als der Karren wegen der peitschenden Armbewegungen des Mannes etwas vorrollte, rutschte dem Pferd fast das zerschlissene Kummetgeschirr am dürren Hals herunter.

Es war ein altes Pferd, ausgezehrt und kraftlos. Seine Gelenke waren stark angeschwollen. Die hölzernen Balken der Karrenschere lagen in jeder Wendung am Pferdekörper an, so dass sie die Bauchseiten dauernd blutig scheuerten und so die offenen Wunden keine Zeit hatten, sich zu schließen.

An unzähligen Stellen bedeckten größere und kleinere Narben das stumpfe dreckige Weiß des Fells und zeugten von vielen Menschen, die den Schimmel besaßen und benutzt hatten. Dieser kleine Mann, ein Weber, war der letzte in der langen Reihe und er wurde jetzt wütend. Mit einem auffordernden Schrei holte er weiter aus und schlug auf das Pferd ein. Der Schimmel ließ den Hieb über sich ergehen und ertrug mit einem leisen Stöhnen auch den darauffolgenden. Der Weber hielt kurz inne. Er bemerkte, dass etwas mit seinem Pferd vor sich ging, wusste aber nicht, was es war.

Ein paar Handwerksburschen gingen vorüber, beobachteten kurz die Szene und lachten den Weber aus. Sie verhöhnten ihn als einen Mann mit einem 'wahrhaft königlichem Pferdeverstand'. Sie begannen darauf zu wetten, ob er das Pferd dazu bringen könne, nur zehn Schritte vorwärts zu gehen. Immer mehr Schaulustige, Bauern und Handwerker hielten an dem Karren des Webers, Frauen mit Obstkörben tuschelten vor einem Hauseingang und beobachteten die Szene, spazierende Bürger blieben etwas misstrauisch abseits stehen. Einer der Burschen lief umher, um Wettgelder anzunehmen, aber die meisten der Neugierigen lehnten dankend ab. Neben anderen Bürgern stehend, winkten ihn zwei gut gekleidete junge Männer herbei und gaben ihm amüsiert ein paar Münzen.

Unter großem Gejohle der Menschenmenge griff ein betrunkener Greis die Kandare des Pferdes, um es vorwärts zu ziehen. Doch er konnte sich nicht aufrecht halten und kippte mit einem Arm rudernd zur Seite. Im Fallen hielt er sich am Kandarengebiss fest und zog es dabei durch das Maul des Schimmels. Der ließ das Reißen und Zerren an seinem Körper geschehen. Für ihn war es nicht schlimmer als das frühere Beladen der seitlichen Packkörbe bei einem Köhler oder das Ziehen des Pfluges auf den unzähligen tiefen Äckern, die er schon gesehen hatte. Sein rosafarbenes Maul war trotz der Härte, die es immer wieder erfahren hatte, ruhig, bis auf ein fast unmerkliches Zucken seiner faltigen Unterlippe. In seinen leeren halboffenen Augen war zu erkennen, dass das Tier seinen Körper an diesem Tage nicht mehr spürte.

Es war am Ende.

Der Weber schrie alle an, sie sollten sich von seinem Karren fernhalten. Er bemerkte die lauernden Augen der Herumstehenden. Um nicht ganz sein Gesicht zu verlieren, musste er das Tier irgendwie antreiben, wenigstens eine Reaktion musste erkennbar sein. Aus dem Nichts begann er plötzlich so heftig hintereinander auf das Pferd einzuschlagen, dass das zischende Pfeifen der Weidenrute sogar durch die laute Menge zu hören war. Der Schimmel riss seine Augen weit auf, dann hob er den Kopf und drückte sich schwankend in den hölzernen Halsring. Er zog an und stemmte seine krummen Beine so gegen das Straßenpflaster, dass sich die mannshohen Holzräder des Karrens tatsächlich etwas bewegten. Jetzt war er wieder das alte Arbeitstier. Alles jubelte. Doch der Karren kam nicht richtig ins Rollen. Die verzweifelte Anstrengung wurde zu einer wankenden Resignation des Pferdes. Immer kraftloser wurden die Versuche. Dann passierte das Unausweichliche. Vor Entkräftung rutschten dem Schimmel die Hinterbeine seitlich weg, und kurz bot er den grotesken Anblick eines sitzenden Pferdes. Mit den Vorderbeinen versuchte er hilflos auf dem Pflaster kratzend wieder hochzukommen, doch die Schere des Karrens drückte ihn immer wieder nach unten. Die Menge wurde ganz ruhig und in einer ansteigenden Spannung beobachtete sie abwartend jede Regung des hilflosen Tieres. Schwer atmend blieb das Pferd am Boden, als wolle es nur kurz ausruhen. Vereinzelt waren jetzt Rufe wie „hoch, hoch“ zu hören und aufforderndes Klatschen. Der Kopf hob sich mehrmals unter leisem Stöhnen und es sah so aus, als ob es noch einmal seine Kräfte sammeln wollte, um den Karren fortzuziehen. Der Schimmel lag auf dem Pflaster, hielt noch eine Weile wankend seinen Kopf erhoben, um ihn dann, endlich, auf die warmen Pflastersteine zu legen.

Der Schimmel war in seinen Körper zurückgekehrt.

Das letzte Mal.

Erschrocken sprang der Weber von der Sitzbank und stürzte zu dem zusammengebrochenen Pferd. Seine Hand legte er ungläubig auf die Schulter des Tieres und begann, laut zu fluchen, dann wieder flehte er das Pferd an, ihn hier nicht zurückzulassen.

Die Leute gingen diskutierend und achselzuckend auseinander. Einige, die gewettet hatten, forderten ihre Gewinne ein. Ein Buchhändler meinte im Vorbeigehen zu einem Priester, das sei die gerechte Strafe, wenn man seinen Kopf nicht gebrauche. Der Priester hielt dagegen, die fehlende Mäßigung sei die Geißel der Menschheit. Beide begannen ein Gespräch, in dessen Verlauf die Beteiligten mit einer immer heftigeren Gereiztheit disputierten. Als sie beim Streit über Descartes' Schlussfolgerung cogito ergo sum gegeneinander handgreiflich wurden, mussten sie von den Umstehenden mit körperlichem Einsatz getrennt werden.

* * *

Die Reisenden der Postkutsche aus Paris waren nur mit einer kleinen Verspätung an der Station am Place Contract Social, so hieß jetzt der frühere Place Dauphine, angekommen. Ermattet stiegen sie aus dem dunklen Fond. Während man sich den Staub aus den Kleidern klopfte, setzten einige Herren, ob der starken Sonnenstrahlung, sogleich ihre Hüte auf, reckten die Arme in die Höhe, oder drückten ihren Rücken durch zum Hohlkreuz. Die Damen gingen fächelnd ein paar Schritte, um ihre Quartiere zu suchen. Andere wurden schon von Freunden oder Verwandten erwartet. Die Männer halfen dem Kutscher beim Abladen der Gepäckstücke, fingen große Ledertaschen und hievten Reisekoffer vom Dach nach unten. Nach und nach löste sich die Gesellschaft auf und alle gingen ihrer Wege.

Erst jetzt, nachdem das Gepäck ausgehändigt und die Reisenden den Hof verlassen hatten, gab der Kutscher dem Stallburschen die Anweisung die Pferde auszuspannen. Mit mechanischer Routine löste der Junge die Zugstränge und führte die Pferde aus der Deichsel. Ihre Augen wurden durch die Scheuklappen verdeckt, so waren nur die Mäuler zu erkennen. Immer noch blähten die beiden fuchsfarbenen Pferde hastig ihre blutroten Nüstern auf und zu. Sie pumpten wie Blasebalge in einer Schmiede, als ob sie die Luft gebraucht hätten, um nicht innerlich zu verbrennen. Der schaumige Schweiß auf dem Fell ließ ihre Farben dunkler erscheinen und begann, in der nachmittäglichen Hitze zur weißen Salzkruste zu trocknen. Bebend schleppten sich die beiden Pferde zum Stall hinter dem Wirtshaus der Station, wo sie ausgeschirrt wurden. Der Stallbursche führte sie dann endlich zum Brunnen im Hof und ließ sie an die Tränke. Im Gleichklang schlürften sie das Wasser minutenlang gierig ein.

Nach dem ersten Tränken hielten sie kurz inne und starrten erschöpft gegen die Stallmauer. Erst jetzt schien wieder das Tier in ihnen zu erwachen. Das Leben kehrte in ihre Körper zurück und so scheuerten sie ihre Köpfe ausgiebig an den Ecken des steinernen Tränkebeckens, um sich der juckenden Schweißreste zu entledigen. Beim Zurückführen in den Stall begann der größere Wallach übermütig den kleineren in den Hals zu zwicken, worauf dieser versuchte, ihn in dessen Brust zu beißen. Der Bursche beendete das Geplänkel, in dem er beide mit seinen gestreckten Armen weiter auseinander führte, dann verschwanden sie hinter dem zweiflügeligen Holztor.

Offensichtlich waren es jüngere Pferde, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten.

EIN TAG IN VERSAILLES.

Hier waren die Franzosen aus der anonymen Masse der Leidtragenden herausgetreten, hatten sich aus dem Stand der Unmündigkeit erhoben und durch die Revolution das Joch der Unterdrückung und der Ungerechtigkeit abgestreift. Dieser Ort erinnert an den Beginn von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit … Für die Menschen.

Sie hatten die ersten Schritte in eine zukünftige Freiheit getan und dafür als revolutionäres Symbol sogar die Zeitrechnung verändert. In ihrer neuen Zeit war dieser Tag der 28. Prairial, im IV. Jahr der Republik. Für die anderen Lebewesen war es nur irgendein sehr warmer Tag irgendeines Sommers, vielleicht sogar der wärmste Tag dieses Jahres, dieser 16. Juni 1796, der Geburtstag von Francois Baucher.

ERSTE LEKTION

ENTDECKUNGEN

1

Francois war gerne allein. Geschwister hatte er sich nie gewünscht. Insgeheim fühlte er sich sogar jedes Mal von einer schweren Last befreit, wenn seine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Zweimal ging es ihm danach besser.

Mit anderen Kindern spielte er selten. Sie waren ihm zu laut und außerdem machten sie ihre bösen Witze über den kleinen, etwas zu kräftig geratenen Jungen. Einsam war er deshalb nicht, er hatte ja die Tiere.

Die Familie besaß eine große Schlachterei in der Rue de Boucheries, im Handwerkerviertel von Versailles. Jeden Tag verbrachte er die meiste Zeit bei den Ställen im Hof. Dort beobachtete er stundenlang die Schweine und Schafe oder die größeren Tiere wie Rinder und Pferde, studierte die Verhaltensweisen in der kurzen Gefangenschaft bis zu ihrer Schlachtung.

Sein Vater, ein kleiner untersetzter Mann mit kräftigen beharrten Armen, redete laut und viel, vor allem über Geld.

Das Geld habe die Menschen gleich gemacht und nicht die Guillotine oder das Regime dieses Bonapartes. Der Vater wiederholte diesen Satz wie ein Gebet. Einen besonderen Ausdruck bekam der Spruch, wenn verarmte Adelige Fleischpakete abholten und sie wortlos ihren letzten Schmuck zur Bezahlung auf seinen Tisch legten. Die Mutter und der Junge waren an den lärmenden Redeschwall des Vaters gewöhnt. Selbst wenn der Vater nicht anwesend war, sprachen sie sehr laut miteinander, ohne dass sie gewusst hätten, warum. In der Schule war sein Lehrer wegen der klaren und deutlichen Aussprache begeistert - wenn der Junge sprach.

Der Vater machte aus seiner Abneigung gegenüber dem Handwerksberuf kein Geheimnis. Der Geldverleih reizte ihn mit dem schnellen Gewinn. Am liebsten ging er gleich morgens im feinen Straßenfrack und einem breiten Zylinder vorne auf die Straße, um wortgewandt neue Geschäfte einzufädeln. Hinten im Hof arbeiteten die vier Schlachtergesellen und ein paar Darmwäscherinnen. Die Geschäfte gingen gut.

* * *

Während des Kirchgangs bei der Predigt, die jetzt wieder zum guten Ton der Gesellschaft gehörte, saß der Junge dicht neben seinem Vater. Das waren die einzigen Momente, in denen dieser tatsächlich für längere Zeit schwieg.

Er könne doch nach der Schule den Gesellen einmal etwas zur Hand gehen, er würde sehr gerne das Handwerk erlernen. Der Junge fragte leise, ohne seinen Vater anzuschauen. Statt einer Antwort bekam er für die Störung der Andacht eine schallende Ohrfeige. Der Priester ermahnte alle zur Barmherzigkeit.

Auf dem Weg nach Hause begann wieder ein väterlicher Monolog. Nur weil er ein Handwerker sei, bedeute das noch lange nicht, dass sein Sohn auch einer würde. Unauffällig hielt sich der Junge die Ohren zu. Sein einziger Sohn werde das Geldwesen studieren und dafür nach Paris gehen. Ein Mann könne heute selber entscheiden, ob er reich oder arm sei, sonst entscheide das niemand. Dann zählte der Vater im Vorbeigehen die Leute auf, die ihm noch Geld schuldeten.

Zuhause bedrängte der Junge seine Mutter. Wenn er nicht zu den Gesellen dürfe, würde er später in ein Kloster eintreten. In eines, wo nicht gesprochen würde. Bei dem Gedanken daran wurde ihm ganz warm, und er fasste sich an seine Wange. Auf ihrem zeitlos hageren Gesicht presste die Mutter ihre schmalen Lippen zu einem schmerzlichen Lächeln zusammen. Mit ihrer feingliedrigen Hand strich sie über seinen Kopf, gab ihm dann eine Kladde mit bräunlichem Ledereinband und einen kurzen Federkiel.

Die Erlaubnis habe er, unter zwei Bedingungen: Erstens, er solle den Gesellen mitteilen, dass sie ihm die Erlaubnis erteilt hätte und zweitens, dass er seine Erlebnisse in diesem Buch festhielte. Das erschien ihm eine vernünftigere Grundlage zu sein als die wortlose Ohrfeige.

Er danke ihr für das Verständnis. Dann streckte er seine Hand vor, denn das sei schließlich eine geschäftliche Abmachung. Sie runzelte fragend die Stirn. Wie schrecklich ähnlich er seinem Vater sei, dachte sie und gab ihm zögernd die Hand.

* * *

Der Dienstag war Schlachttag, dann kamen die Bauern und Händler mit ihren Tieren. Jean, der Altgeselle, hatte vom Vater das Vertrauen für den Einkauf. Wenn Jean mit ihm die Reihen der angebotenen Tiere abgeschritten war, griff der Junge zur Kladde und schrieb das Gesagte nieder. Kräftiger Nacken bei dem Bullen dort, muskulöse Keulen bei den Ferkeln hier, die Pferde wie immer zu mager. Würden erst gebracht, wenn sie von selbst umfielen. Oft kam es deshalb zwischen Jean und den Rosshändlern zu Streitereien über den Preis.

Durch seinen Verstand stehe der Mensch zwar über den Tieren, belehrte Jean den Jungen, sie seien aber alle Gottes Geschöpfe, deshalb dürfe man sie auch nicht schlechter behandeln. Jean tätschelte dabei ein Schwein, das völlig regungslos auf den ausgeweideten Körper eines Artgenossen starrte.

Mit Gott und dem Glauben war es für den Jungen nicht einfach. Er wollte ja glauben, aber es war alles so widersprüchlich. Auch die Menschen sagten das eine und taten dann etwas anderes.

Müsse man Tiere denn essen, fragte er einmal seinen Vater beim Mittagessen. Der schloss seinen Mund und blickte ihn verständnislos an, immer noch ärgerlich von der Mutter übergangen worden zu sein. Mit dem Handrücken wischte der Vater sich das Fett eines Koteletts vom Mund, und gab ihm eine seiner geliebten Ohrfeigen. Die Mutter warf dem Vater ein ironisches Lächeln zu. Wenn er wolle, dass sein Sohn so dumm bliebe wie er, möge er Fragen weiter so ausführlich beantworten. Mit gütigem Blick erklärte sie dann, Gott habe den Menschen zum Herrn über alles Getier gemacht, Fleisch zu essen sei deshalb ein göttliches Privileg, wenn er so wolle, sogar eine besondere Form des Gottesdienstes. Dagegen dürfe man sich nicht auflehnen, das wäre ja Gotteslästerung.

Nur weil sie aus einer besseren Familie käme, schrie der Vater durch das Esszimmer, sei er noch lange kein Idiot. Dabei versuchte er ihr Gesicht mit dem Handrücken zu treffen, aber ruhig wich sie nach hinten aus, dass er fast auf den Tisch fiel. Fleisch wollte der Junge dann nicht mehr essen und die Menschen betrachtete er zunehmend mit Argwohn.

* * *

Die Tiere in der Schlachterei wurden seine Vertrauten. Lange saß er vor den Holzverschlägen, wartete ruhig, bis ein verängstigtes Kalb oder ein geprügeltes Pferd seine ausgestreckte Hand suchte, um sich kurz berühren zu lassen. Sie wurden für ihn zu berechenbaren Lebewesen, in deren Handeln er zunehmend ein natürliches, ein verständliches Prinzip erkannte.

Er könne ja sein Lager bei den Viechern aufschlagen und ihnen das Sprechen beibringen, sagte Jean grinsend, wenn er den Jungen dort regungslos und stumm verweilen sah.

Sie sprächen, aber eben in ihrer eigenen Sprache. Man müsse sie nur lernen, flüsterte der Junge, ohne ihn anzuschauen.

Bei den Schlachtungen kam es immer wieder zu Tumulten in den Ställen. Offenen Auges sahen die Tiere dem Todeskampf der anderen zu. Sie hörten die Schreie und das stöhnende Röcheln, sahen, wie sterbende Artgenossen zusammensackten, Beine noch minutenlang umherschlugen, während die Körper schon an einem Flaschenzug hingen, damit man ihnen die Bäuche öffnen konnte. Besonders die Pferde wurden durch diese Szenen von einer panischen Angst ergriffen. Selbst das älteste und schwächste Pferd bäumte sich plötzlich auf und kämpfte um sein Leben. Für die Gesellen waren diese Dienstage kraftraubend und auch gefährlich. Sie mussten die Pferde in den gepflasterten Hof zerren, der schon blutüberströmt war. Der Geruch des Blutes und des Todes ließ die Tiere steigen oder mit weit aufgerissenen Augen auf der Stelle versteinern, sodass keine Bewegung mehr möglich war.

Das Hofkarree war von einem überdachten Gang umgeben, unter dem die Frauen die Innereien wuschen und die zerlegten Körperteile sortierten. War ein Pferd erst einmal mit dem Strick an dem geschmiedeten Anbindering festgebunden, zog es mit aller Kraft zurück und schlug den Kopf seitlich hin und her, um endlich freizukommen. Häufig verletzte sich eins dabei so schwer, dass es bewusstlos am Strick hing. Durch das Ziehen und Zerren der Tiere am Anbindestrick kam es vor, dass Jean mit dem Messer den Kehlschnitt verfehlte und nur in den Hals stach, was die Tiere noch wilder werden ließ. Hatte er endlich die Halsschlagader getroffen, konnte es passieren, dass das Pferd heftig umhersprang. Es war dann unmöglich, das Blut aufzufangen, und alle standen bis zu den Knöcheln in dem pulsierend spritzenden Rot.

Jeden Dienstag saß der Junge etwas abseits auf einem Salzfass und beobachtete die Handwerker in der Ausübung ihres Metiers. Äußerlich zwar gefasst, nahm ihm jedoch ein rasender Puls seine Besinnung. Er krallte seine Finger in das grobe Holz, bis Splitter in seine Haut eindrangen. Doch der Schmerz schaffte es nie, das Gefühl der Hilflosigkeit und diese lähmende Angst zu betäuben. Seine Augen tränten, Dienstag für Dienstag.

Zuhause nahm ihn dann seine Mutter in den Arm, schob ihn aber sogleich wieder zurück, um ihn scharf mit ihren großen Raubvogelaugen anzublicken. Er habe ja unbedingt dorthin gewollt, um das Handwerk kennen zu lernen, also müsse er jetzt auch ertragen, wie es ausgeführt würde. Der Tod gehöre nun einmal zum Leben, für alle Lebewesen, dabei bekreuzigte sie sich nebenbei und küsste ein mit Perlen besetztes Kruzifix, das auf ihrem Dekolleté lag. Und auch er müsse sterben, früher oder später …

Seine Tränen wischte er schnell mit dem Ärmel ab, dabei starrte er die goldfarbene Holzbordüre über der bunt bemusterten Tapete an. Die Tränen schmeckte er nur noch beiläufig, sein Denken hatte eingesetzt.

Er fürchte nicht den Tod. Nur was sei mit der Zeit bis dahin? Warum müssten alle so viel leiden, die Tiere, die Menschen? Nach und nach ließ die Mutter ihn ganz los, sie drückte ihn sogar auf den mit feinem Damast bezogenen Stuhl ihr gegenüber und hob warnend den rechten Zeigefinger.

So wie einst der Herr Jesu für ihn gelitten habe, so leide nun der Mensch auf Erden, denn nur so könne er sich das göttliche Paradies verdienen, könne seine Seele einst auferstehen und ins ewige Himmelreich eintreten. Das mit den Tieren habe Francois wohl falsch verstanden. Ihr wäre nicht bekannt, dass Tiere eine Seele hätten und ins Paradies kämen. Sie schmunzelte. Das wäre ein heilloses Theater vor Petrus' Himmelspforte. Mag sein, dass es den Anschein habe, als ob die Tiere leiden würden. Wäre es aber tatsächlich so, hätte Gott ihnen dann nicht die Möglichkeit gegeben, sich uns mitzuteilen? Sie lehnte sich wieder in ihren Stuhl zurück und schaute mit einem zufriedenen Ausdruck auf den Sohn.

Der Junge erhob sich von dem Stuhl, legte die Arme auf seinen Rücken und ging an die Decke starrend im Zimmer umher. Also wenn er, Francois, ein Gottesgeschöpf sei, dem eine Seele innewohne und er das Leid eines Tieres spüre, so käme doch die Sprache, um sich mitzuteilen, nicht aus dem Tiere, vielmehr spräche sie, wortlos zwar, aber deutlich in ihm, weil es ihn doch berühre, und alles, was er unter dem Eindruck dieser Berührung tue, sei demnach seine Beteiligung in dieser natürlichen Konversation … , plötzlich blieb er stehen und blickte geistesabwesend aus dem Fenster, aber doch nur etwas Göttliches könne solche Gefühle in einem Menschen hervorrufen, somit müssten Tiere letztendlich auch beseelte Lebewesen sein, ob sie sich nun in unserer Sprache mitteilten oder uns stumm erschienen, das sei doch ohne Bedeutung.

Die Mutter fragte sich erschrocken, woher das Kind nur diese penetrante Rechthaberei hatte. Sie spürte ein wildes Zucken in ihrer Hand, konnte sich aber gerade noch zurückhalten.

Es sei eine müßige Diskussion, denn irgendetwas müsse man ja schließlich essen. Ihr wäre jetzt nicht mehr wohl. Er solle das mit dem Abbé La Roche weiter diskutieren. Wenn er dann noch Fragen hätte, könne er gerne nochmal bei seinem Vater vorsprechen. Mit einem Lächeln rauschte sie aus dem Zimmer.

Dem Priester kam der Junge ganz gelegen. Gelangweilt schlürfte der eine dünne Gemüsebrühe. Obwohl es draußen sehr heiß war, fröstelte es den Jungen in dem feuchten Steingemäuer neben der Kirche. Während er den Sachverhalt schilderte, konnte er seinen Blick nicht von der rüsselartigen Nase des Kirchenmannes abwenden. Mit schmatzenden Unterbrechern erklärte der, die Sache sei in der Bibel sehr verständlich dargelegt. Gott hat den Menschen die Erde zur Verfügung gestellt, um sie sich nutzbar zu machen. Nur leider, fuhr er mit einem bitteren Unterton fort, erinnere sich heute keiner mehr daran, wer wiederum den Menschen Gottes Vorstellungen vermittelt habe. Den Zehnten habe man abgeschafft, die Kollekten blieben aus, und wenn er keine liebevollen Gönner hätte… Ach, er wolle lieber schweigen, um den Jungen nicht zu Tränen zu rühren. Langsam tunkte der Geistliche ein Stück Weißbrot in die Suppe. Er könne ihn beruhigen, alles, was seine gottgefällige Mutter ihm erklärt habe, entspräche voll und ganz der Wahrheit. Auch die neueren Naturwissenschaften, auf die man heutzutage so viel gibt, hätten bestätigt, dass die nicht menschlichen Kreaturen, ähnlich den mechanischen Geräten, seelenlos seien. Ihr einziger Zweck bestände also nur darin, dem Menschen wie auch immer, nutzbar zu sein. Habe ihm die Mutter denn kein Fleischpaket mitgegeben?

* * *

Nach Wochen schrieb der Junge in seine Kladde, dass keinem geholfen sei, wenn er weinend in der Ecke säße. Er müsse überlegen, wie er helfen könne, damit es allen besser ginge.

Das Schicksal der Tiere war unabwendbar, daran würde er nichts ändern können. Aber wenn auch nur für eine kurze Zeit, wollte er ihnen die Gefangenschaft doch so angenehm wie möglich machen und das unnötige Leiden beenden. Er begann zwei Listen mit Veränderungen für den Dienstag. Die eine enthielt Vorschläge zum Ablauf der Schlachtungen, in der anderen Liste notierte er seine Möglichkeiten zu helfen.

In seiner kleinen Kammer lag die geöffnete Kladde auf dem lasierten Holztisch, das Kerzenlicht fiel auf die gelblich scheinenden Papierseiten. Er wunderte sich, wie gut es ihm gelang, über die Verbesserungsmöglichkeiten für die Schlachttage nachzudenken, ohne seiner Traurigkeit nachzugeben. In der Schule hatte er gelernt, an die Vernunft zu glauben, und dass es immer erklärbare Gründe für die menschlichen Gefühlsregungen gab.

Die Dinge zu erkennen, wie sie sich wirklich darstellten, forderte der Lehrer Mr. Babineau, ein wirklich aufgeklärter Mann aus Paris. Mit seinem Rohrstock fuchtelnd, schärfte er allen ein, erst wenn man ein Ding von allen Seiten betrachtet habe, könne man die Schwächen erkennen und sie abstellen. Wer allerdings nicht die nötige Ernsthaftigkeit zeigte, indem er etwa einfach weiterhin phantastische Geschichten oder Märchen erzählte, wurde zur wahren Erkenntnis geprügelt.

Die Panik der Tiere war kein unerklärliches Phänomen, auch wenn die Gesellen dies glaubten und es in allen Schlachtereien so zuging. Die Panik war durch die Menschen hervorgerufen, also konnte sie auch durch den Menschen wieder beseitigt werden. Er hatte die Tiere lange genug beobachtet, um zu wissen, was für Änderungen nötig seien. Die bohrende Frage dahinter aber war, warum hatte es für ihn diese Wichtigkeit? Nüchtern stellte er fest, dass er das Leid der Tiere beenden wolle, damit auch sein Leid ein Ende hatte. Da war noch mehr, das in ihm bohrte, etwa die Frage nach Recht und Unrecht, aber für die Beendigung der grauenvollen Qualen an den Dienstagen reichte ihm erst einmal diese Antwort.

Nachdem er sich vom Vater die Ohrfeige und von der Mutter die Zustimmung für seine Verbesserungen abholte, ging er in den Hof, wo die Frauen damit beschäftigt waren, auf einer sonnenbeschienenen Steinplatte Kuhhäute zu salzen. Eine Zeitlang betrachtete er sie bei ihrer Arbeit. In ihren verspeckten Miedern und verdreckten Röcken schwatzten sie laut und ab und zu drang gellendes Lachen über den Hof. Vornüber gebeugt rieben sie das Salz auf die Innenseiten der feuchten Häute, dabei wippten ihre verschwitzten Brüste wie Glocken hin und her. Sein Blick ging zum Himmel. Warum, das konnte er sich nicht erklären. Es ging wohl um etwas Höheres. Ihm fehlte das Wort… Der Abbé sprach häufig vom Sublimieren. Ja, das wolle er, sublimieren, so oft es notwendig wäre.

Er suchte Jean und fand ihn im Pökelhaus, einem Kellergewölbe, wo dutzende Schinken hingen. Jean legte gerade wieder seine blutverschmierte Schürze um und verknotete die Enden vor seinem Bauch. Hinter ihm stand Marie, die beim Einreiben der Häute fehlte.

Wegen der Dienstage habe er sich ein paar Gedanken gemacht. Mit ernster Miene übergab er dem Gesellen seinen Zettel. Hätten ihm das seine Tiere eingeflüstert, zischte der ihn durch seine Zahnlücke an und kniff ihm fest in die Wange. Nein, das wäre eine logische Überlegung, aus dem, was er beobachtet hätte. Er ärgere sich darüber, so lange dafür gebraucht zu haben. Jean rieb seinen Ohrring, während er das Papier drehte und wendete. Ob er ihm vorlesen solle, fragte der Junge ungeduldig. Ja, hier sei es so dunkel, gab Jean ärgerlich zurück.

Seine Vorschläge trug er sehr sachlich und ruhig vor. Die Tiere sollten die Schlachtungen nicht mehr mit ansehen und mit anhören müssen. Am besten wäre es, die Stallungen zur Hofinnenseite zu schließen, etwa mit einem Vorhang aus schwerem Tuch, der an einem Seil durch den Hof gezogen würde. Und es sollte der Hof zwischen den Schlachtungen mit Stroh gereinigt werden, damit die Tiere sich ohne Misstrauen zum Anbindestand führen ließen. Er selbst wolle dafür Sorge tragen, dass die Tiere beruhigt würden, damit Jean und die Gesellen gefahrlos ihre Arbeit verrichten könnten. Im Übrigen solle man die Schlachtungen schweigend ausführen und nicht mehr so viel schreien, denn die Tiere hätten ein feines Gehör.

Jean war jetzt wieder beim Ausbeinen einer Hinterkeule. Mit zusammengezogenen Augenbrauen schnitt er ruckend und zerrend die Keulen aus den Rumpfhälften, bis er wütend aufsah. Von einem Jungen ließe er sich nicht erzählen, wie er sein Handwerk auszuführen habe, da müsse schon sein Vater kommen. Was er denn glaube, wer er sei?

Francois betrachtete das Messer, mit dem Jean bei jedem Wort, das er sprach, auf den toten Schweinekörper einstach.

Der nächste Besitzer dieser Schlachterei, entgegnete ihm der Junge ruhig, immer noch auf das Messer starrend.

Im Großen und Ganzen wären ja nur Kleinigkeiten zu berücksichtigen und doch hätten sie für alle eine so große Wirkung. Der Junge sagte das mit einem kurzen mechanischen Lächeln.

Jean schnitt sich oberflächlich in die Hand und fluchte lautstark.

Warum könne er nicht einfach nur wie die anderen Jungen spielen, Streiche aushecken, oder den kleinen Mesdemoiselles nachstellen? Es wäre ja schon unheimlich, wie er sich mit den Tieren verbrüdere.

Ein lähmendes Gefühl breitete sich in dem Jungen aus. Jean hatte ja recht, aber er konnte nichts dagegen tun, er erspürte in dieser Welt, die ihn umgab, immer nur die Ungleichheiten: Mengen, Gewichte, Proportionen, Töne, Handlungen von Menschen, die nicht mit dem Gesagten übereinstimmten und all das vereinnahmte zuerst sein Fühlen, um dann ganz und gar von seinem Verstand Besitz zu ergreifen. Wobei es für ihn kein natürliches Ungleichgewicht gab, denn seiner bisherigen Erfahrung nach war die Natur immer im Gleichgewicht und nur der Mensch brachte sie mit seinem Gebrauch und Nutzen der Natur ins Wanken, woraus sich Chaos und Leid ergab, welches ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Andere sahen die Schönheiten und Harmonien, sahen fatalistisch über Ungerechtigkeiten hinweg, ihn sprangen die Disharmonien an und quälten sein Inneres mit der Frage nach den Gründen, und wie es wieder richtiggestellt werden könne. Daraus erwuchs nach und nach ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, das ihm oft genug den Weg in eine normale Kindheit verbaute. Selbst wenn er es gewollt hätte, die anderen Kinder vermieden es mit diesem „petit Robespierre“, wie sie ihn nannten, zu spielen. Aber scheinbar fiel es nur ihm auf, das Unausgewogene, das Dumme. Für ihn erstanden gerade hieraus die Leiden dieser Welt.

Jede Abweichung von seinem verinnerlichten absoluten Gleichmaß reizte ihn wie ein Sandkorn das Auge. Deshalb musste er handeln, musste versuchen, die Harmonie wiederherzustellen. Es war wie eine dauerhafte Stimme, die ihn immer lauter drängte, tätig zu werden und erst nachließ, wenn er sich mit konkreten Ideen beschäftigte.

Jean blickte immer noch fragend, aber er beugte sich jetzt forschend vor, weil er glaubte, der Junge sei in eine Art Starre gefallen. Endlich sprach er wieder.

Er wisse auch nicht, warum er so sei, wisperte er mit vibrierender Stimme, dann hielt er kurz inne und sah in Gedanken die behaarte Hand seines Vaters und das feine Porzellangesicht der Mutter.

Wahrscheinlich habe es etwas mit den Menschen zu tun. Sie seien so wankelmütig, so launisch, unzuverlässig, nur getrieben von Gier und Eigennutz, bemerkten Missstände, würden sie aber nicht ändern … Er begann mit den Tränen zu kämpfen. Dieses Pendeln der Menschen mache ihn ganz schwindelig. Hin und her, ohne Gleichmaß, ohne Verstand! Nach einer Ohrfeige oder dem Rohrstock, da müsse er sich hinsetzen, so benommen sei er dann, aber nicht von den Schlägen, nein, er verstehe nicht den Grund, dann säße er lange über die Fehler grübelnd, die er ja wohl begangen haben müsse! Aber er wisse einfach nicht, welche das seien! Er wolle doch nur verstehen, warum etwas geschehe!

Jean kniete sich hinunter und legte seinen Arm um den Jungen, der mit den Tränen rang. Solange er denken könne, sinnierte Jean, bekamen er und seine Geschwister Prügel. Das wäre kein Freudenfest gewesen, beileibe nicht. Tagsüber, nachts, vom Vater, von der Mutter, mit dem Gürtelriemen, oder was gerade zur Hand gewesen wäre. Nie hätte es aufgehört, ob sie betrunken waren, oder nüchtern. Aber es sei ihm besser gegangen, als er nicht mehr nach dem Grund gefragt habe. Hingenommen habe er es, wie ein Gewitter, wie einen Sturm, der kommt und geht. So solle er es auch machen. Durchhalten, bis er zurückschlagen könne. Flüsternd setzte Jean hinzu, seinen Alten hätte er irgendwann vom Heuboden gestoßen, da wäre wenigstens seine Mutter wieder zur Vernunft gekommen.

* * *

Zuerst setzten die Gesellen die Veränderungen nur widerwillig um. Doch die Erleichterungen an den Schlachttagen waren sofort spürbar, so dass sich ihr grinsendes Kopfschütteln bald in ein verständnisvolles Lächeln wandelte. Tatsächlich wich die angstvolle Spannung unter Menschen und Tier einer schweigenden, fast sakralen Ruhe. Hierzu trug auch die Vorbereitung der Tiere durch den Jungen bei. Mit Geduld gewöhnte er die Schweine an seine Person. Er versteckte Eicheln in seinen Taschen und nutze so ihre Neugier, um mit jedem einzelnen zu spielen. Wichtig war, dass jedes Tier ihn als Artgenossen akzeptierte. Erst wenn er ein Teil der Gemeinschaft war, löste er die Tiere einzeln heraus und ging mit ihnen kurz allein im Hof umher. In diesen Momenten wurde er zu einem Herdenführer, dem sich jedes Tier in dieser beängstigenden Umgebung willig und vertrauensvoll anschloss.

Unter dem Gelächter der Gesellen und Wäscherinnen führte er die Schweine durch den Hof, ließ sie halten, führte sie nur mit dem Fingerzeig rückwärts. Sogar einen kleinen Parcours konnten die schlauen Tiere in kürzester Zeit absolvieren. Sie taten das alles, ohne den Jungen nur einen Moment aus ihren wachen Augen zu verlieren. Er könne damit vor Publikum auftreten, das würde ein nettes Taschengeld ergeben, rief Jean ihm belustigt zu.

Die ausgezehrten alten Kühe folgten willenlos, ohne jeglichen Widerstand, die Rinder und Kälber dagegen waren sehr misstrauisch. Oft kamen sie direkt von der Weide und hatten kaum Menschenkontakt. Hier reichte die Zeit oftmals nur, sie zu berühren und ihnen vorsichtig einen Strickhalfter um den Kopf zu legen.

Vor allem aber die Pferde fühlten sich bei dem Jungen geborgen. Seinem kindlichen Spieltrieb folgend, versuchte er ihnen ebenfalls kleine Kunststücke beizubringen. So touchierte er mit einem dünnen Stock leicht die Vorderbeine, und wenn ein Pferd sein Bein hob, lobte er es freudig, als hätte er es selbst getan. Einfach aus einer Lust heraus, probierte er immer neue Spielereien, so brachte er einem alten Kutschpferd bei, Marie am Rock zu ziehen.

Er mochte die Arbeit mit den Pferden. Sie waren mindestens genau so intelligent wie die Schweine, aber ihre imposante Erscheinung und ihre anmutigen Bewegungen machten die kleinen Kunststücke zu einem besonderen Erlebnis. Die körperlich und geistig verbrauchten Pferde, abgenutzt und abgestumpft, zeigten wieder einen lebendigen Glanz in ihren Augen. Es geschah etwas mit ihnen, das sie wohl entfernt an ihre Fohlenzeit erinnerte. Sie blühten noch einmal auf, wie abgepflückte Blumen in der Frühlingssonne. Aber schließlich diente alles doch nur dazu, ihm zu vertraue, bis in den Tod. Wie ein Priester wollte er ihnen auf ihrem letzten Gang beistehen, ihnen die Angst nehmen. Er war das letzte Lebewesen, das in ihre Augen schaute und ihre Seele erkannte, bevor sie in ewiger Dunkelheit zusammenbrachen. Das alles nahm er auf sich, die letzten fragenden Blicke derer, die ihm vertraut hatten.

2

Pferde, die auch geritten wurden, reizten den Jungen besonders. Irgendwann, ohne vorherige Erfahrungen, schwang er sich aus einer Laune heraus auf den Rücken eines ausgemusterten Kavalleriepferdes. Ein unnahbarer Rappe mit einem eleganten Schwanenhals, dessen Stolz ungebrochen war. Durch die harten Hände seiner Reiter im Maul verwundet und für das Militär zu alt, blitzte sein nervöses Feuer in den Augen noch einmal kurz auf, wenn Messerklingen klirrten oder eine männliche Stimme über den Hof rief.

Auch ein Kind bemerkt die Momente im Leben, nach denen nichts mehr so sein würde wie vorher. Seine Haut spürte das warme kurze Fell. Obwohl der Rappe still dastand, bemerkte der Junge an seinen Oberschenkeln das leiseste Muskelspiel, das kurze Spannen der Haut. Wie das Pferd sein Gleichgewicht hielt, es versuchte auf seinem Rücken den kleinen Fremdkörper zu balancieren, dessen Wünsche vorwegzunehmen, dieses Gefühl ließ ihn erschauern. Er ritt nur mit einem Halfter im Schritt umher. Der Rappe schien glücklich über die gebisslose Zäumung. Als ob er sich dafür bedanken wollte, bewegte sich das Pferd in einer stolzen Selbsthaltung. Seine ganze, noch verbliebene Kraft floss in einen perfekt versammelten Schritt, der dann zu einem kurzen Trab wurde, aus dem er kurz in einen Galopp auf der Stelle einsprang, den der Jungen intuitiv mit leichtesten Gewichtsveränderungen dirigieren konnte, ja er musste es eigentlich nur denken. Den Namen des Rappens kannte er nicht. Es war auch nicht wichtig. Ein Lebewesen, das ihm fremd war, hatte eine Nähe zu ihm hergestellt, hatte ihn berührt, wie es kein Mensch je vorher getan hatte. Es war der Zustand, nach dem er sich immer gesehnt hatte, das geborgene Vertrauen zweier Lebewesen, die sich verstehen, ohne zu sprechen, die einzelnen Bewegungen verschmelzen zu einem Gleichgewicht, zu einer Balance. Dieses Pferd hatte ihm den zunehmenden Zweifel am Lebenssinn genommen. Alles war möglich, was ihm bisher doch nur wie ein unerreichbarer Traum erschien.

Sein Flehen, ihm das Pferd zu schenken, deutete der Vater als Verweichlichung und ignorierte die tränenreichen Bitten seines Sohnes. Als es soweit war, bat der Junge Jean, den Rappen zum Anbindeplatz zu führen. Danach war er eine Woche ernstlich krank, dass sogar der Vater die Stimme senkte und schwieg.

Nachdem er seine Krankheit überwunden hatte, setzte er sich jetzt auf jedes Pferd, das zur Schlachtung angekauft wurde. Aber das Gefühl, das ihm der Rappe gegeben hatte, wollte sich ihm nicht mehr offenbaren. Immer ungeduldiger probierte er die Pferde aus: Kutschpferde, Arbeitspferde, große und kleine. Reitpferde waren seltener, aber besonders bei denen hoffte er auf eine Wiederholung. Nichts gelang ihm. Die Pferde waren wie Holzstämme, steif, stumpf und leblos.

Schnell begriff er den Unterschied zwischen dem, was er mit dem Rappen erlebt hatte und dem, wie man Pferde im Allgemeinen benutzte. Ein Geschenk war ihm da zugefallen, aber was hatte er dafür getan? Wieso kam es nicht wieder? Er wollte das Wesen, die Seele des Pferdes im Reiten wiederfinden, dass es ihm lustvoll seine Kräfte hingibt, als wäre es sein erweiterter Körper. Aber die Türen blieben verschlossen.

Das Spielerische wich einem ernsten Suchen. Das Ziel seiner Arbeit mit den Tieren blieb dasselbe, doch die Sucht nach diesem Moment beherrschte ihn von nun an. Die Wäscherinnen bekreuzigten sich, wenn sie dem Jungen begegneten, der nur noch durch sie hindurch starrte und dessen Augen einen bitteren enttäuschten Zug zeigten. Sie sprachen mit Jean darüber, und das Wort Besessenheit fiel.

Bisher hatte das Reiten für ihn keine besondere Bedeutung gehabt. Anders als seine Schulkameraden, konnte er dem dazugehörenden Heldentum nichts abgewinnen. Im Gegenteil, es beunruhigte ihn, weil er seiner Meinung nach so gar nicht diesen Reiterbildern entsprach.

Auf der Straße wurde nun jeder Reiter von ihm eifersüchtig inspiziert. War das, was er erlebt hatte, vielleicht auch anderen vergönnt? Dieses unvergleichliche Gefühl musste man Reiter und Pferd doch ansehen können, da war er sich sicher. Die Reiter, die er auf den Boulevards und Straßen beobachten konnte, schienen aber weit davon entfernt zu sein. Viele machte eine geradezu lächerliche Figur, wie sie auf den Pferderücken haltlos hin und her geworfen wurden. Andere scheuchten ihre Pferde hektisch wie Hasen durch die Straßen, hielten sich dabei krampfhaft an den Zügeln fest, während sie sich von den Damen bewundern ließen und so ihre Eitelkeit befriedigten.

In seiner Kladde zeichnete er Skizzen von Pferden und Reitern, wie sie seiner Meinung nach aussehen sollten. Hierzu betrachtete er alle auffindbaren Statuen und Stiche. Dann versuchte er das Gefühl des Reitens dieser imaginären Pferde zu beschreiben. Mit jedem Wort wurde die Kluft größer zwischen Traum und Wirklichkeit, entfernte er sich weiter von der Realität. Am Ende glaubte er, es nie erlebt zu haben.

* * *

Auf einem seiner seltenen Streifzüge trieb er gedankenverloren durch die Viertel von Versailles, um eine der Reiterstatuen aus der Zeit des Ancien Régime zu studieren. Am späten Nachmittag realisierte er plötzlich, dass er auf dem menschenleeren Place d'Armes am Schloss stand. Die Fenster des Palastes waren mit Holzbrettern vernagelt worden, Rußreste zogen sich an den Mauern entlang. Alles machte immer noch einen verlassenen und heruntergekommenen Eindruck. Vor dem Haupthof schoben ein paar bärtige Grenadiere lustlos Wache. Napoleon Bonaparte hatte das kleinere Trianon Schloss nach der Machtergreifung seiner Frau Josephine de Beauharnais geschenkt und zu Wohnzwecken einrichten lassen, aber er war niemals länger als zwei Tage dort gewesen. Die Soldaten sollten weitere Plünderungen und die mutwilligen Zerstörungen verhindern.

Er stellte sich vor, wie glanzvoll die Gebäude zu Zeiten der französischen Könige ausgesehen haben mussten, mit welchem Leben und Prunk dieser Ort erfüllt war.

Was für eine Geldverschwendung! Nur ein Bruchteil der Gelder in meinen Händen und ich hätte alles verdreifacht, polterte sein Vater kopfschüttelnd bei ihrem ersten Besuch im geplünderten Schloss. Kein Wunder, dass diese adeligen Blutsauger am Ende waren, hätten eben alle nicht mit Geld umgehen können, war das schlichte väterliche Fazit.

Sich wieder zur Stadtseite wendend, ging er langsam über den großen Platz. Als er die Grande Ecurie passierte, öffnete sich langsam eine der schweren Holztüren. Wie ein ertappter Dieb, trat er hastig in eine Mauernische und wartete neugierig auf das, was da passieren würde. Aber es passierte nichts. Nach einer kleinen Ewigkeit trat er neugierig hervor und lugte in die Dunkelheit des geöffneten Tores. Auch hier war niemand zu sehen. Kurz, bevor er gehen wollte, näherten sich vom Inneren des Hofes her Huftritte. Auf den unebenen Kopfsteinen klangen die Hufeisen wie ein gleichmäßiges Glockenspiel. Eine weiche Stimme summte dazu eine getragene Melodie. Es schien ihm, als hätten die menschlichen Töne und die Schritte der Pferde einen gemeinsamen Takt. Ein Rhythmus, der ihn beruhigte, der ihn langsam in Sicherheit wog. Das andere Leben war viel zu schnell und ließ ihn hier zurück.

Vor seinem inneren Auge bildete sich der Rappe ab. Er bemerkte seinen Herzschlag, und wie ihn wieder diese Harmonie, dieses Gefühl der Vollkommenheit pulsierend durchströmte. Das war seine wirkliche Heimat, kein Ort oder Mensch, es war nur diese Empfindung.

Zum Vorschein kam ein alter Mann von etwa 70 Jahren, auf einem mächtigen isabellfarbenen Hengst, dessen weiße Mähne aufwändig eingeflochten war. Flankiert von zwei jüngeren Bereitern auf Schimmeln, schritten sie erhaben durch das hohe Portal und hielten kurz danach an. Erst jetzt bemerkte der Junge am Eingang einen weiteren Mann, dem der Ältere durch ein langsames Heben des Hutes seinen Dank aussprach. Der alte Herr sprach sehr umständlich, und es dauerte eine Weile, bis er die Danksagung absolviert hatte. Sie trugen alle den aus der Mode gekommenen Dreispitz, dazu einen einfach geknöpften hellgrauen Reitrock mit schwarzen Samtaufschlägen. Der Junge betrachtete ausgiebig jedes Detail. Über den beigefarbenen Hosen gingen die schwarzen Lederstiefel mit ihren Stulpen gerade bis zum Knie. Die Pferde waren prachtvoll gezäumt, die güldenen Gebisse blitzten in der tief stehenden Sonne. Der Ältere setzte den Hut ebenso langsam wieder auf sein schlohweißes gepudertes Haar, wie er ihn auch abgenommen hatte. Mit einem ruhigen eleganten Kopfnicken bedeutete er den anderen beiden, anzureiten. Die Pferde trabten ohne sichtliche Einwirkungen in einer ungezwungenen Haltung an und bewegten sich ruhig und leicht, als wären die Reiter nicht vorhanden oder nur unbenutzte Körperteile ihrer Pferde.

Ungläubig drehte sich der Junge zum verwaisten Schloss um, gerade so, als ob dort eine königliche Gesellschaft auf die Reiter warten würde. Er glaubte sich in eine andere Zeit versetzt.

Die Zeit …War sie früher das Ergebnis der wechselnden Jahreszeiten und für die Menschen in ihrem Tagwerk reichlich vorhanden, hatte sie sich jetzt deutlich verändert. Siewar selbst zu einer getriebenen geworden, kam einem geradezu menschlich vor. Jeder wollte sie besitzen, von jedem wurde sie nun eifersüchtig kontrolliert und besonders für seinen Vater bedeutete sie Geld. Lange stand er regungslos auf dem abendlichen Pflaster des Platzes. Für Francois schrumpfte diese Zeit in jenem Moment zu einer unbedeutenden Größe zusammen.

Die gesehenen Bilder der Harmonie von Mensch und Pferd verschmolzen mit seinen früheren Gefühlen zu einem fein austarierten Gleichgewicht, zu einer zeitlosen Konstante, deren grenzenlos andauernder Schwebezustand einer starken Energie bedurfte. Er entdeckte das Gefühl der Liebe.

* * *

Am nächsten Tag bat er seinen Vater um ein Gespräch.

Er suche kein Glück, sagte der Junge, sondern die innere Zufriedenheit. Seine Zukunft seien die Pferde. Er glaube fest daran, seine Bestimmung gefunden zu haben. Der Vater holte gerade mit der rechten Hand aus, aber der Junge kam ihm zuvor und wich zur Seite. Sein Zuhause sei jetzt die Suche nach dieser Harmonie, sagte Francois lächelnd, dann streichelte er seinem Vater sanft die Wange.

DIE GEBLENDETEN

1

Wäre Francois älter gewesen, hätte ihn die strapaziöse Reise nach Mailand wahrscheinlich Jahre seines Lebens gekostet. Fünf betrunkene Kutscher, vier Rad- und drei Achsbrüche, die verschneite Alpenüberquerung im späten Herbst, zwei Geburten und ein Überfall auf dem Gebiet des neu gegründeten Königreiches Italien.

Bei dem Überfall weigerte sich ein französischer Weinhändler hartnäckig, den bewaffneten Einheimischen seine Brieftasche zu übergeben und er drohte sogar mit den französischen Soldaten der Garnison in Como. Daraufhin zwangen ihn die unverschämten Briganten, das Ganze noch einmal auf Italienisch zu singen und hängten ihn dann laut lachend auf. Francois sprach auf der Reise sehr wenig, aber während des letzten Teils durch Italien schwieg er eisern. So konnte er nach seiner Ankunft die ersten abenteuerlichen Erlebnisse außerhalb von Versailles in seiner Kladde vermerken.

Um das Leben ihres einzigen Sohnes nicht ganz verpfuscht zu sehen, hatte die Mutter ihren Bruder gebeten, den eigenwilligen Jungen in seine Obhut zu nehmen. Wenn er schon die Pferde zu seinem Lebensinhalt machen wollte, so doch wenigstens kultiviert und mit einer gewissen Würde. Francois' Onkel war Stallmeister in den Diensten Camillo Ludovico Borgheses, des Prinzen von Sulmone und dessen Gemahlin Pauline Bonaparte, eine der beiden jüngeren Schwestern Napoleons des I., Kaiser der Franzosen.

Für einen intelligenten Jungen war die Tätigkeit als Hilfspiqeur, eines Bereiterlehrlings, keine große Herausforderung, für Francois war sie eine Beleidigung. Die anfängliche Freude und die Dankbarkeit gegenüber seinem Onkel schlugen nach den ersten Wochen in Enttäuschung und Bitterkeit um. Bahndienst, Stalldienst, Zeugdienst, Hol- und Bringdienst oder der Nachtdienst; seine Arbeiten konnten noch so verschieden benannt sein, sie waren doch immer ein und dasselbe: säubern, reinigen, putzen, warten und laufen. Die Pferde schauten ihm immer dabei zu, und er glaubte ernsthaft ein Schmunzeln in ihren Gesichtern zu erkennen.

Die Stallungen waren etwas abseits des Palazzos der Borgheses gelegen. Die Säulengänge unter den Rundbögen oder die kleine Reitbahn im Park mit seiner üppigen Vegetation besänftigten das aufgebrachte junge Gemüt. In seinen langen Spaziergängen durch die Umgebung wirkte sich die südländische Exotik des Ortes auf Francois zunehmend beruhigend aus.

Bei Francois‘ Antrittsbesuch schien sein Onkel weit entrückt, ja, er wirkte geradezu traumverloren. Während seiner Beschreibungen und Grüßen aus der Heimat blickte dieser regungslos aus dem mannshohen zweiflügeligen Fenster seines Geschäftszimmers. Über die Balkonbrüstung hinweg konnte man eine sanfte nebelverhangene Hügellandschaft erkennen, durch deren Zypressenwälder sich ein schmaler Weg schlängelte.

Ja, ja, Frankreich, das Land, wo die Vernunft geboren wurde, wo Voltaire und Rousseau den Menschen wieder in ein Verhältnis zur Natur setzten, wo diese Geistesriesen dem Menschen seinen ursprünglichen Platz zugewiesen haben! Er werde schon bald bemerken, dass die Menschen hier im Widerspruch zu so ziemlich allem Natürlichen stehen.

Man sei anfangs versucht, dieses Leben hier mit der Harmonie der Landschaft in Einklang zu bringen … sicher, es kann gelingen, es kann gelingen, aber es kostet Kraft. Er habe sich seine Ausgeglichenheit bewahrt, aber zu welchem Preis, zu welchem Preis nur …?

Sein Onkel, ein langer dürrer Mann mit müden Augen und einem grauen Haarkranz, stand jetzt vor dem Fenster. Die langen Arme hingen wie die Rockschöße seines Fracks schlaff an seinem dünnen Körper herunter. Er verlange von ihm, Francois, Pflichterfüllung. Nicht weniger. Aber weil sie eben hier in Italien seien, auch nicht mehr.

* * *

Francois legte keinen besonderen Wert auf den Umgang mit den anderen Bediensteten, doch musste er sich zwangsläufig einfügen. Er teilte sich eine Kammer, hinter den Ställen, mit einem Stallburschen aus Parma. Zuerst erschien es ihm, als sei dieser stumm. Aber er sprach mit den anderen, nur nicht mit ihm. Der Italiener ignorierte ihn einfach. Alle, bis auf seinen Onkel und ihn, waren Italiener. Francois war deshalb etwas beunruhigt, denn er hatte noch immer den zittrigen italienischen Gesang des französischen Weinhändlers im Ohr.

Im Dienst sprach man zwar Französisch, doch die italienischen Piqueure und Stallburschen verständigten sich untereinander in ihrer Muttersprache. Jedes Mal, wenn sie Francois bemerkten, unterbrachen sie ihren hektischen Redeschwall. Irgendeiner lobte dann auf Französisch mit starkem italienischem Akzent und übertriebenem Pathos den ruhmreichen französischen Kaiser Napoleon Bonaparte. Sie grinsten ihn dabei so lange provokant an, bis er vorbei gegangen war. Danach begann sofort wieder das laute unverständliche Stimmenstakkato.

* * *

In den Stallungen und der Reitbahn gab es für Francois nichts Besonderes zu studieren. Der Prinz legte keinen großen Wert auf das Reiten. Häufig war er durch seine Tätigkeit als Generalgouverneur des Piemont abwesend. Wenn er dann in seinen Palazzo heimkehrte, schloss er sich gleich mit dem Pianisten ein, der ihn andauernd begleitete. Sie spielten dann, mit einigen längeren Unterbrechungen, die neuesten Kompositionen des Prinzen und probten für die abendlichen Konzerte. Die Leidenschaft des Prinzen galt der Musik seiner Zeit und ihren Komponisten, die er des Öfteren in seinen Palazzo einlud. Pferde dienten ihm nur zur standesgemäßen Repräsentation.

Bis auf acht Reitpferde alten neapolitanischen Geblüts, hielt man hier für die Fortbewegung nur Karossiers, schwere Kutschpferde. Die zwölf massigen Schimmel stammten aus Österreich und waren einmal ein Geschenk des Fürsten Schwarzenberg gewesen. Vor den Kaleschen und Landauern waren sie das prunkvolle Aushängeschild der Familie Borghese. Es gab noch drei Araberhengste, die zur Zucht eingesetzt wurden. Sie waren eher zufällig als Kriegsbeute aus dem Ägyptenfeldzug Napoleons auf Sizilien gestrandet, von wo aus sie ein Bruder des Prinzen nach Mailand sandte. Die Hengste hatten, bis auf die Veredelung der vierzehn aus England stammenden Vollblutstuten, keine weitere Aufgabe.

Die Nachkommen dieser Araberhengste waren exzellent. Ihre Eleganz und die graziösen Bewegungen machten die Pferde aus dieser Zucht in den piemontesischen Adelskreisen, und darüber hinaus, zu sehr begehrten Objekten und finanzierten dem Prinzen seine musikalische Passion.

Francois' Onkel war der Zuchtexperte und der Prinz vertraute ihm (Bravissimo! Ganz ausgezeichnet, wie er das handhabt! Nur brav weiter so! Wir schenken ihm unser ganzes Vertrauen!). Von der Reiterei und dem Kutschieren verstand er allerdings nur die grundlegenden Prinzipien, was den Prinzen aber offensichtlich nicht sehr störte.

* * *

Im ersten Jahr durfte Francois nicht reiten. So schaute er während des Bahndienstes den älteren Piqueuren bei ihrer sogenannten 'Bahnarbeit' zu. Sie scheuchten die Kutschpferde unter dem Sattel durch die Bahn und zwei, die sich für besser hielten, ritten ungelenk die Neapolitaner. Oft standen sie wild gestikulierend mit ihren Pferden in der Bahn und beschimpften sich gegenseitig oder sie priesen lautstark ihre vermeintlich außergewöhnlichen reiterlichen Fähigkeiten an. Der Höhepunkt war eine Prügelei zweier Bereiter, die sich mehrmals in der Reitbahn in die Quere kamen. Nach einem handgreiflichen Gerangel zu Pferde fielen beide herunter auf den Boden und schlugen sich dort weiter, dabei gleichmütig von ihren Pferden beobachtet. Francois entdeckte seinen Onkel am Rande der Bahn. Auf seine fragenden Blicke antwortete der achselzuckend, er, Francois, begreife jetzt wohl endlich, was er bei seiner Ankunft gemeint habe. Frankreich, ja, das sei etwas ganz anderes! Dort hätte selbst das Chaos einer Revolution noch Größe und Ordnung gehabt und einen Napoleon hervorgebracht.

Er blickte auf die sich im Dreck wälzenden Kontrahenten. Was darf man denn hier schon erwarten?

* * *

Francois arrangierte sich mit der Zeit. Dass er hier im Reiten nicht sonderlich gefördert würde, begriff er schnell. Er nahm es hin und versuchte, sein Wissen über die Natur der Pferde und deren Haltung zu erweitern.