17,99 €

Mehr erfahren.

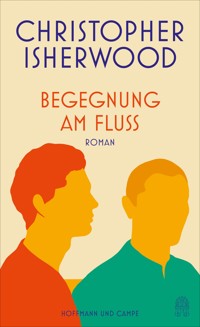

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein großer Roman darüber, was es bedeutet, jemandem ein Bruder zu sein Nach langem Schweigen treffen zwei Londoner Brüder in einem hinduistischen Kloster am Ufer des Ganges wieder aufeinander – und mit ihnen zwei Welten, die nicht vereinbar scheinen. Zwischen den beiden entspinnt sich ein Zwiegespräch, das alte Wunden aufbricht und zu großen Fragen führt. Isherwoods letzter Roman ist eine fein gestrickte Auseinandersetzung mit östlicher Mystik und darüber, was es bedeutet, jemandem Bruder zu sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Christopher Isherwood

Begegnung am Fluss

Roman

Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser

Hoffmann und Campe

Für Gerald Heard

Um dieser Geschichte einen authentischen Hintergrund zu geben, habe ich sie an einem realen Ort angesiedelt, am Ganges, in der Nähe von Kalkutta. Allerdings haben Handlung und Figuren keinerlei Verbindung zu irgendeinem bestehenden Kloster oder Mönchsorden, sei es in Indien oder anderswo.

C. I.

Erstes Kapitel

Lieber Patrick,

Du wirst überrascht sein, nach so langem Schweigen von mir zu hören – fast so überrascht, wie ich es wäre, von Dir zu hören. Zumindest in einem Punkt scheinen wir stillschweigend übereinzustimmen: dass es keinen Grund gibt, Briefe nur um des Plauderns willen zu wechseln. Ich weiß, dass Du ein vielbeschäftigter Mann bist, und würde nicht im Traum daran denken, Dich zu belästigen, hätte sich nicht eine Situation ergeben, die peinlich zu werden droht.

Gestern erhielt ich einen Brief von Mutter, in dem sie mir mitteilt, dass Du Dich in geschäftlichen Angelegenheiten in den Vereinigten Staaten aufhältst und von dort möglicherweise in eine (nicht näher bezeichnete) Region Südasiens weiterreisen wirst. Zum Schluss schreibt sie, es wäre doch schön, wenn Du nach Indien kommen und mich besuchen könntest.

Gewiss, es mag Mutters übliches unverbindliches Gerede sein. Sie äußert sich wie immer vage, schreibt, dass Du in Los Angeles bist, nennt aber Deine dortige Adresse nicht, weshalb ich diesen Brief an Deine Heimatadresse in London aufgebe, damit er Dir nachgeschickt wird. Sie scheint nicht einmal zu wissen, welcher Natur Deine geschäftlichen Angelegenheiten sind. Normalerweise würde ich denken, dass sie mit Deinem Verlag zu tun haben, aber verlegt Ihr auch in Los Angeles Bücher? Hast Du nicht einmal gesagt, das sei ausschließlich an der Ostküste möglich? Und Südasien klingt noch sonderbarer. Aber vermutlich ist mir die neueste Entwicklung auf diesem Gebiet (wie auf so vielen anderen) einfach entgangen, und natürlich will ich mich nicht in Deine Angelegenheiten einmischen.

Ich schreibe nur wegen eines dummen Missverständnisses, das umgehend aufgeklärt werden muss. Ich räume ein, dass in erster Linie ich dafür verantwortlich bin, aber ich muss sagen, ich begreife nicht, weswegen ich – oder sonst jemand – vor Leuten, die es eigentlich nichts angeht, Rechenschaft über mein Handeln ablegen soll. Die Sache ist die: Mutter hat noch immer den Eindruck, und ich nehme an, Du und Penelope auch, dass ich mich hier in Kalkutta aufhalte, um für das Rote Kreuz zu arbeiten, wie bis vor einem Jahr in Deutschland. Aber dem ist nicht so. Ich befinde mich in einem hinduistischen Kloster ein paar Meilen außerhalb der Stadt, am Ufer des Ganges. Will sagen, ich bin hier als Mönch.

Mit dem Warum und Weshalb möchte ich Dich nicht langweilen. Ich bezweifle, dass es Dich interessieren würde. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass meine Gründe für das, was ich getan habe, jeden, der sie von außen betrachtet, rein subjektiv anmuten müssen. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, die sich nicht rückgängig machen lässt, sind Gründe ohnehin nicht länger von Bedeutung. In wenig mehr als zwei Monaten werde ich meine letzten Gelübde ablegen.

Ich möchte Dich lediglich um einen Gefallen bitten. Es ist ein großer Gefallen, ich weiß. Könntest Du es Mutter mitteilen? Ich habe die Dinge so lange schleifen lassen, dass es mir fast unmöglich geworden ist, es ihr selbst zu sagen. Von mir würde sie langatmige Erklärungen erwarten, ich wäre gezwungen, zu simplifizieren und rational zu argumentieren, nur um es ihr begreiflich zu machen oder ihr das Gefühl zu geben, dass sie es begreift. Dir hingegen sollte es relativ leichtfallen, da Du über meine Situation fast nichts weißt. Ich verlange nicht, dass Du ihr Lügen auftischst, aber es wäre schön, wenn Du ihr das Gefühl vermitteln könntest, dass ich aus Deiner Sicht nichts Befremdliches oder Außergewöhnliches getan habe und dass Du weißt, dass es mir gut geht. Versichere ihr, dass ich bei bester Gesundheit bin, was ja auch stimmt, und dass ich genug zu essen bekomme. Das Essen hier ist völlig in Ordnung, wenn auch vielleicht nicht nach ihren Maßstäben. Das sind die beiden einzigen Dinge, die ihr wirklich am Herzen liegen. Wenn es Dir gelingt, sie irgendwie zu beruhigen, wird sie bald das Interesse an der ganzen Angelegenheit verlieren. Früher warst Du immer sehr geschickt darin, sie zu beruhigen und sie dazu zu bringen, vollendete Tatsachen zu akzeptieren.

Entschuldige, dass ich Dich damit behellige.

Du brauchst mir nicht zu antworten.

Oliver

Mein lieber Oliver,

das ist natürlich eine riesige Überraschung, auf die zu reagieren gar nicht so einfach ist – es sei denn mit der Versicherung, und ich hoffe, Du glaubst mir, dass ich Dir für Deine neue große Kursänderung von Herzen alles Gute wünsche. Es wäre anmaßend von mir, zu behaupten, ich würde auch nur annähernd verstehen, was Dich dazu bewogen hat. Wie könnte ich? Ich muss einfach Deinem Urteilsvermögen vertrauen und glaube, dass Du getan hast, was Du tun musstest, und Deiner Vision der Wahrheit bis zu ihrem logischen Ende gefolgt bist.

Ich möchte Dich nicht in Verlegenheit bringen, aber ich habe das Gefühl, dies ist genau der richtige Moment, um Dir zu sagen, dass ich Dich immer bewundert habe, weit mehr, als Dir bewusst sein mag. (Ja, ich möchte wetten, dass es Dir überhaupt nicht bewusst ist!) Als wir Kinder waren, muss ich Dir wie der typische gefühlskalte und hochnäsige ältere Bruder vorgekommen sein, Teil einer Welt, gegen die Du naturgemäß aufbegehrt hast. Vermutlich war ich spießiger, als ich es in meinem Leben je wieder sein werde, und in gewisser Weise älter. Wenn ich heute auf jenes Privatschulen-Ich zurückblicke, fühle ich mich im Vergleich dazu wahrhaft jugendlich! Und leider weiß ich nur allzu gut, dass ich jenes Ich, wenn ich nach Hause kam, immer mit mir herumgeschleppt habe. Die ganzen Ferien hindurch blieb ich der »Aufsichtsschüler«, in vollem Bewusstsein, dass Du nicht nur jünger warst, sondern einer von »den Kleinen«. Wären wir auf derselben Schule gewesen – Gott sei Dank waren wir es nicht! –, hätte ich die Macht gehabt, Dich herumzukommandieren und Dir sogar mit dem Rohrstock den Hintern zu versohlen. Zweifellos wollte ich mir umso mehr Geltung verschaffen, als Du um einiges größer warst als ich, selbst damals schon. Das habe ich Dir bestimmt sehr übelgenommen, auch wenn ich es niemals zugegeben hätte!

Ich denke, Du wirst mir zustimmen, dass sich, nachdem wir herangewachsen waren, meine Einstellung verändert hat. Ich weiß, dass ich jedenfalls mein Möglichstes getan habe, um Dir dieses Gefühl zu vermitteln. Wenn es mir nicht so recht gelungen ist, dann deshalb, weil ich insgeheim großen Respekt vor Dir hatte – was mich schüchtern und manchmal taktlos gemacht hat. Du kamst mir immer so stark und eigenständig vor. Nie bist Du Kompromisse eingegangen. Du schienst nicht einmal zu wissen, dass es Kompromisse gibt, die man eingehen kann! Wenn Du Dich dazu berufen fühltest, etwas zu tun, wenn Du ein »Anliegen« hattest, wie Deine Freunde, nein: wie »die Freunde« es nannten, dann bist Du losgezogen und hast es getan. Wenn ich Dich so sah, konnte ich nicht anders, als mich furchtbar schlecht zu fühlen, weil ich so anders bin.

Aber sich für die Vergangenheit zu entschuldigen ist bloße Zeitverschwendung. Blicken wir nach vorn! Es gibt einen großen Vorteil, den wir, Du und ich, jetzt genießen – es ist eine Ewigkeit her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, mehr als sechs Jahre! Wenn wir uns also wiederbegegnen – falls wir es denn tun!? –, sollten wir ganz sachlich miteinander reden können. All die Unstimmigkeiten, die zwischen uns geherrscht haben mögen, werden nicht mehr von Belang sein. Natürlich kann ich nur für mich sprechen, aber ich weiß, ich werde so empfinden.

Selbstverständlich werde ich Deiner Bitte nachkommen und mein Bestes tun, um Mutter zu beruhigen. Aber ich muss schon sagen, Oliver, viele Anhaltspunkte gibst Du mir nicht gerade! Dein neues Leben weist Aspekte auf, die ich wohl kaum je begreifen werde, und zu Recht bemühst Du Dich gar nicht erst, sie mir auseinanderzusetzen. Aber ich verwahre mich gegen Deine Unterstellung, ich sei an dem, was Du das Warum und Weshalb nennst, nicht interessiert. Ich bin sogar sehr daran interessiert, Deinetwegen ebenso wie meinetwegen.

Was Mutter angeht, wäre es mir eine große Hilfe, wenn Du wenigstens die folgenden vier Fragen beantworten würdest (sehr schlichte Fragen, fürchte ich, hab Nachsicht!): Wie bist Du zu Deinen neuen Glaubensüberzeugungen gelangt? Wie lange ist das her? (Nicht sehr lange, vermute ich, denn ich weiß ja, dass Du Dich seit höchstens einem Jahr in Indien aufhältst). Du sprichst davon, dass Du Deine »letzten Gelübde« ablegen wirst. Bedeutet das, dass Du danach von der Außenwelt abgeschnitten sein wirst? Besteht die Hoffnung, dass wir Dich jemals in England wiedersehen?

Wenn Du die Antworten auf einer Postkarte notieren könntest, und seien sie noch so knapp, wüsste ich besser, wie ich die Nachricht überbringen soll. Wenn Dir nicht danach ist, werde ich Dein Schweigen selbstverständlich respektieren. Falls ich nichts von Dir höre, werde ich es nehmen, wie es ist, und mich ganz auf meine (nicht unbeträchtliche) Erfindungsgabe verlassen!

Und, lieber Oliver, ich kann Dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, wenigstens diese Zeilen von Dir erhalten zu haben. Wie Du ganz richtig sagst, sind wir beide nicht sehr mitteilsam. Aber zu meiner Rechtfertigung darf ich vielleicht anfügen, dass Penelope und ich aufgehört haben, Dir zu schreiben, weil wir das Gefühl hatten, dass Du nicht behelligt werden wolltest. Ich darf Dich daran erinnern, dass Du in den Jahren Deiner Münchener Tätigkeit zwei oder drei Mal zu Besuch in England warst. Zweifellos bist Du im Auftrag des Roten Kreuzes gereist und standst unter Zeitdruck. Dennoch hast Du es geschafft, die weite Strecke bis nach Chapel Bridge zurückzulegen, um Mutter zu besuchen. Bei uns aber hast Du, als Du in London warst, kein einziges Mal vorbeigeschaut oder auch nur angerufen!

Herzlich wie immer

Patrick

Lieber Patrick,

danke für Deinen Brief. Ich habe das Gefühl, dass ich Dich um Entschuldigung bitten muss. Ich sehe jetzt, wie kalt und arrogant mein Brief geklungen haben muss. Es war unverzeihlich von mir, Dir in diesem Ton zu schreiben und Dir gleichzeitig die Übermittlung der Nachricht an Mutter aufzubürden. Meine Schroffheit rührte daher, dass es mir furchtbar peinlich war, Dich darum zu bitten. Als Du so nett zurückschriebst, war ich beschämt. Ich schulde Dir zumindest eine angemessene Erklärung anstelle dieses Ultimatums, und jetzt will ich mein Bestes tun, Dir eine solche zu liefern, auch wenn es mir nicht leichtfallen wird. Nein, natürlich habe ich nicht ernsthaft geglaubt, Du seist nicht daran interessiert! Das habe ich nur zum Selbstschutz gesagt.

Zunächst einmal muss ich Deine naheliegende Vermutung korrigieren, meine Entscheidung, Mönch zu werden, sei erst kürzlich, nach meiner Ankunft in Indien, gefallen. Das würde bedeuten, dass es sich um einen impulsiven, um nicht zu sagen panischen Entschluss gehandelt hätte, zweifelsohne ausgelöst durch den Einfluss des geheimnisvollen Orients! Jeder, der sich im religiösen Leben der Hindus auskennt, wird Dir versichern, dass ich meine letzten Gelübde nicht schon ein Jahr nach meinem Eintritt ins Kloster ablegen könnte, zumindest nicht in einem angesehenen Mönchsorden. Aber wie könnte ich erwarten, dass Du das weißt?

Nein, es ist keine Entscheidung, die ich erst kürzlich getroffen habe, und auch keine impulsive Entscheidung. Das Ganze hat lange vorher begonnen. Tatsächlich hat es bereits 1958 begonnen, als ich Euch alle das letzte Mal in England sah. Wie Du Dich erinnerst, war mir die Stelle in Deutschland vom Internationalen Roten Kreuz in Genf angeboten worden. Von dort war ich weitergeflogen, um die Leute im Münchener Büro zu befragen, und hatte mich dann entschieden, sie anzunehmen.

Während dieses ersten Aufenthalts in München lernte ich einen hinduistischen Mönch kennen, der schon seit einigen Jahren dort lebte. Er hatte eine kleine Gruppe um sich geschart, die sich mehrmals in der Woche bei ihm traf, um zu meditieren und die Vedanta-Philosophie zu studieren. Diesem Mönch begegnete ich zufällig (so jedenfalls kam es mir damals vor) in einer öffentlichen Bibliothek, und wir kamen ins Gespräch. Etwas an ihm faszinierte mich vom ersten Augenblick an. Es war die ruhige, unaufdringliche Selbstsicherheit, die er ausstrahlte. Damit meine ich, dass die Menschen, die bis dahin den Eindruck von Selbstsicherheit auf mich gemacht hatten, mir immer recht geltungsbedürftig und selbstgefällig vorgekommen waren, um nicht zu sagen schlichtweg dumm. Und so hatte ich fast das Gefühl, einer neuen Art von Mensch zu begegnen. Äußerlich machte er nicht viel her. Er war klein und schmächtig, mit kurzen grauen, etwas wirren Haaren. Er kann höchstens hundert Pfund gewogen haben. Er war Mitte fünfzig, sah aber älter aus. Nur seine Augen waren jung, sehr klar und hell.

Er strahlte, wie gesagt, diese außergewöhnliche Selbstsicherheit aus. Dabei legte er keinerlei missionarischen Eifer an den Tag. Wie Du Dir vorstellen kannst, war ich es, der sich ereiferte. Du kennst mich! Als ich eine ungefähre Vorstellung davon bekommen hatte, woran er glaubte, sagte ich ihm ohne Umschweife, was ich von Menschen halte, die versuchen, die eigene Seele zu retten, und dabei das Leiden der Mitmenschen vernachlässigen. So fasste ich damals das Leben auf, und alles kam mir furchtbar einfach vor. Es gab entweder den Dienst an der Gemeinschaft oder private Selbstsucht. Der bloße Gedanke an Mystik machte mich nervös – insgeheim stand ich sogar den Quäkern kritisch gegenüber, weil sie wertvolle Arbeitszeit mit Perioden stiller Einkehr vergeuden –, und hinduistische Mystik schien mir wirklich der Gipfel zu sein! Wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich deutlich, dass meine Haltung viel zu simpel war, um völlig aufrichtig zu sein, und dass ich mir nicht annähernd so sicher war, wie ich es mir einzureden versuchte. Wenn man eine Arbeit verrichtet, wie ich sie damals verrichtet habe, wird man immer wieder mit der Nase darauf gestoßen, dass das Leben für Millionen von Menschen in vielen Teilen der Welt im Grunde genommen die Hölle ist. Manchmal löscht der blanke Horror dieser Hölle alles andere aus, und das eigene Bestreben, etwas dagegen zu unternehmen, scheint zwecklos und absurd, geradezu unanständig – eine Form von Luxus. Was für einen Sinn soll das alles haben?, denkt man. Benutze ich die leidenden Menschen nicht nur, um mein Gewissen zu beruhigen? Ich hatte selbst schon einige dieser Verzweiflungsausbrüche durchgemacht, war aber immer wieder über sie hinweggekommen, indem ich mich noch stärker anstrengte und sie danach zu vergessen suchte.

Vielleicht war ich also doch empfänglicher für diesen sonderbaren kleinen Mann, als ich dachte. Wie auch immer, als wir uns weiter unterhielten, brachte er mich dazu, genau die Sache in Frage zu stellen, von der ich am meisten überzeugt war: meine Arbeit und den Wert meiner Arbeit. Ich begann, sie zu verteidigen, obwohl er sie gar nicht angriff, und immer, wenn ich merkte, dass meine Verteidigung nicht stichhaltig war, sah ich ihn bestürzt an, und er lächelte!

Damit will ich nicht sagen, dass all das gleich bei unserer ersten Begegnung geschah. Heute ist mir nicht mehr jedes einzelne unserer Gespräche erinnerlich, da sie in Wahrheit alle Teil eines einzigen langen Gesprächs waren, das bald fallengelassen, bald wieder aufgenommen wurde, das bald voranschritt, bald wieder zurückführte und sich mit jeweils anderen Worten wiederholte. Zudem war es, was mich betraf, mehr als nur ein Gespräch. Es war eine Konfrontation mit diesem Menschen, der mich, einfach durch sein Sosein, faszinierte, der mich vor ein Rätsel stellte und meine Grundannahmen unterminierte wie niemand je zuvor.

An jenem ersten Tag unterhielten wir uns, bis die Bibliothek schloss. Er bat mich, ihn am nächsten Morgen aufzusuchen, und das tat ich auch, und danach verbrachten wir jeden Tag mehrere Stunden miteinander, bis ich meinen Aufenthalt in München nicht länger hinauszögern konnte. Die Leute vom Roten Kreuz wurden ungeduldig, ich hatte mich bereits zwei Wochen länger als geplant in der Stadt aufgehalten, und so begab ich mich eilends nach England, um einige Dinge zu klären, damit ich nach Deutschland zurückkehren und meine Stelle antreten konnte.

Vielleicht verstehst Du allmählich, warum ich, als wir in London zusammen waren, keinem von Euch von dem Swami erzählt habe. (So nannte ihn unsere Gruppe. Es ist die übliche Anrede für einen hinduistischen Mönch, der das letzte Gelübde abgelegt hat, so wie man einen katholischen Priester mit »Hochwürden« anredet. Der Swami hatte, wie die anderen auch, einen Sanskrit-Namen, aber wenn ich diesen hier verwenden wollte, würde er sich in Deinen Ohren nur fremdartig und skurril anhören, und genau das will ich vermeiden.)

Von der Begegnung mit dem Swami war ich nach wie vor sehr verstört und entsprechend ablehnend eingestellt. Ich war mir noch längst nicht sicher, was ich von ihm und seiner Lebensauffassung halten oder wie ich darauf reagieren sollte. Die bloße Vorstellung, ihn einem anderen Menschen gegenüber zu beschreiben, machte mich verlegen, ja konfus. Natürlich hatte ich Angst, ausgelacht zu werden – zumal von Penelope, die doch damals eine große Anhängerin der Vedanta-Philosophie war, ganz zu schweigen von Zenbuddhismus und Meister Eckhart. (Ist sie es eigentlich noch?) Es hat Zeiten gegeben, als sie sich über meinen Mangel an Begeisterung regelrecht empörte. Einmal hat sie mir vorgeworfen, ein hoffnungsloser, intoleranter Materialist zu sein!

Und so kehrte ich, ohne mein Geheimnis preiszugeben, nach München zurück und trat die Stelle beim Roten Kreuz an, und ich schrieb Mutter und teilte ihr mit, wie interessant die Arbeit sei, was ja auch die Wahrheit oder höchstens eine halbe Lüge war. Unter gewöhnlichen Umständen, will sagen, wenn ich dem Swami nicht begegnet wäre, hätte mich die Arbeit tatsächlich voll und ganz ausgefüllt. So aber hatte ich oft das Gefühl, sie sei praktisch ohne Bedeutung, weil mir der andere Teil meines Lebens um vieles wirklicher vorkam. Mich stört die Art, wie die Leute, insbesondere in religiösen Kreisen, das Wort »wirklich« verwenden, hier aber meine ich es wörtlich. In den Stunden, die ich in der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes verbrachte, erschien mir alles wie ein Traum. Hingegen wenn ich das Zimmer des Swami betrat und mich schweigend zu ihm setzte – oft saß er lange da, ohne zu reden, was zunächst befremdlich wirkte, aber ich gewöhnte mich daran –, dann war es, als erwachte ich aus einer Betäubung. Ich fragte mich: »Wo bin ich nur den ganzen Tag gewesen?«, und ich antwortete mir: »Ich weiß es nicht genau, aber dies hier ist der Ort, wo ich bin, wenn ich wach bin.«

Wenige Wochen nach meiner Rückkehr nach München zog ich bei dem Swami ein. Davor hatte er allein gelebt, was nicht gut war, da er es beim besten Willen nicht verstand, sich selbst zu versorgen. Die Mitglieder seiner Gruppe waren ihm treu ergeben und taten ihr Bestes, aber sie alle waren arm und mussten hart arbeiten, um ein Auskommen zu finden. Wenn sie ihn zum Essen einluden oder wenn sie ihm Speisen brachten, dann aß er wohl, im Übrigen aber neigte er dazu, es schlichtweg zu vergessen. Er hatte eine recht hübsche, wenn auch kleine Wohnung, doch nach Abzug der Miete blieb ihm nur sehr wenig Geld. Er war auf das bisschen angewiesen, was wir für ihn abzweigen konnten, und weigerte sich stets, mehr als das Allernotwendigste anzunehmen. Erschwerend kam hinzu, dass er einen empfindlichen Magen hatte und ein Herzleiden, ja, er war insgesamt in schlechter körperlicher Verfassung. »Ich habe den Körper eines Bengalen«, pflegte er zu sagen, »er taugt nicht viel!« Er ging erstaunlich heiter damit um. Und ich hatte nie den Eindruck, dass er sich bloß zusammenriss. Seinen untauglichen Körper und den misslichen Umstand, in ihm hausen zu müssen, schien er tatsächlich lustig zu finden!

Ich begann daher, ordentliche Mahlzeiten für ihn zu kochen und verschiedene kleinere Arbeiten zu erledigen. Anfangs kam es mir merkwürdig vor, in einer Beziehung mit einem älteren Mann zu stehen – zum einen vermutlich, weil Vater starb, als wir beide noch klein waren, zum anderen, weil ich noch nie mit nur einem anderen Menschen zusammengelebt hatte, sondern stets mit anderen in Internaten oder aber allein. Der Swami jedoch fand es ganz selbstverständlich. Und bald schon nannte er mich seinen »Jünger«. Zu Beginn meinte er es mehr oder weniger scherzhaft, dann aber begriff ich, dass er sich genau das erhofft hatte, seit er sein indisches Kloster verlassen hatte und nach Europa gekommen war – einen Jünger im wörtlichen Sinne des hinduistischen Mönchswesens, einen Novizen, der seinem Guru dient, von diesem wie ein Sohn ausgebildet und zu gegebener Zeit selber Swami wird. Ich war der erste geeignete Kandidat, der auf der Bildfläche erschien. Die anderen Mitglieder unserer Gruppe waren alle schon älter oder verheiratet oder beides, deshalb hätten sie keine Ordensbrüder werden können, selbst wenn sie dazu bereit gewesen wären.

Als mir klar wurde, was der Swami von mir wollte, war ich verlegen, verwirrt und ein wenig verängstigt. Ich glaube, wenn er mich gedrängt hätte, hätte ich ihn vielleicht sogar verlassen. Aber das tat er nicht, ganz im Gegenteil. Vielmehr verhielt er sich so, als liege die Entscheidung vollständig außerhalb seiner und meiner Kontrolle. »So Gott will«, sagte er gern. Sprüche dieser Art waren mir früher zuwider gewesen und sind es noch heute. Träge Menschen verwenden sie, um damit ihre Trägheit zu entschuldigen. Aber ich hatte bereits entdeckt, dass der Swami es ernst meinte. Es war seine Art zu leben. Und so sagte ich mir: »Nun gut, warten wir ab, ob Gott wirklich will«, und hörte auf, mich gegen den Vorschlag zu wehren oder mich mit ihm anzufreunden. Dies fiel mir umso leichter, als ich ohnehin mit dem Swami zusammenlebte und inoffiziell sein Jünger war. Das Ablegen der ersten Mönchsgelübde hätte lediglich die offizielle Anerkennung meines Status und keine sofortige drastische Veränderung zur Folge gehabt, denn der Swami war völlig damit einverstanden, dass ich vorerst beim Roten Kreuz weiterarbeiten würde. (Sozialarbeit oder irgendeine andere konstruktive Tätigkeit in der Welt lehnte er definitiv nicht ab. Das ist eine Idee, die immer wieder über die Hindus verbreitet wird: dass sie gegen jedwede Tätigkeit sind und sich von ihr zurückziehen, aber das ist nichts als Verleumdung. Sie akzeptieren sehr wohl, dass die Arbeit der Welt verrichtet werden muss. Nur weisen sie darauf hin, dass das Entscheidende die Haltung des Arbeiters gegenüber seiner Arbeit ist und dass diese Haltung in den Kulturen des Westens in der Regel auf den Kopf gestellt wird. Doch auf dieses Thema lasse ich mich besser gar nicht erst ein. Ich soll einen Brief schreiben und keinen Vortrag halten!)

1961 teilte der Swami mir mit, dass ich die ersten Mönchsgelübde ablegen dürfe – sie heißen Brahmacharya –, und ich erklärte mich bereit. Du wirst mir zustimmen, dass dies schwerlich ein plötzlicher Entschluss war, auf beiden Seiten nicht. Schließlich war ich schon fast drei Jahre mit ihm zusammen gewesen. Das ist zwar kürzer als die normale Probezeit, die fünf Jahre dauert, aber vermutlich glaubte er, das Risiko einer verkürzten Probezeit eingehen zu können, da ich bei ihm lebte, wo er mich die ganze Zeit im Auge behalten konnte!

In spiritueller Hinsicht ähneln die Gelübde den christlichen (Keuschheit in Gedanken, Worten und Taten), nur sind sie eher Vorsätze als Gelübde. Damit will ich sagen, dass sie keine Falle sind, in die man hineintappt, so wie die Ehe. Nichts für ungut! Aber Du weißt, was ich meine: die Ehe als eine Zwangslage, die erst den Gedanken des Ehebruchs hervorbringt.

Selbst wenn Du nachvollziehen kannst, weshalb ich Dir den Swami zu Beginn verschwiegen habe, mag es Dir doch seltsam erscheinen, dass ich Dir nicht wenigstens später alles erzählt habe. Von außen betrachtet muss es in der Tat seltsam anmuten. Ich glaube, ich wollte mir meiner Entscheidung erst ganz sicher sein, bevor ich etwas sage. Schließlich kann man die Brahmacharya ablegen und sich hinterher immer noch überlegen, ob man wirklich ein vollwertiger Mönch werden will. Klingt das schwach oder unsicher? Vielleicht. Aber bei etwas so Bedeutungsvollem, sollte man sich da nicht unsicher fühlen dürfen?

Natürlich hätte ich bedenken sollen, dass Ihr, Du und Penelope, den Eindruck haben musstet, ich zeige Euch die kalte Schulter, als ich nach England kam und Mutter besuchte, nicht aber Euch. Nun, warum habe ich es nicht getan? Eine Erklärung könnte sein, dass ich mich vor Deinem Röntgenblick fürchtete! Mutters Neugier auszuweichen war nie ein großes Problem, vorausgesetzt, man erzählt ihr irgendetwas. Aber Dich hätte ich nicht täuschen können, nicht mit belanglosen Berichten über meine Arbeit, über die Stadt München oder die Berge! Ein Blick, und Du hättest gemerkt, dass unter der Oberfläche etwas vor sich geht!

Wie dem auch sei – die Zeit verstrich, und immer wieder schob ich es auf, Dir zu berichten, und dann, vor etwa achtzehn Monaten, wurde der Swami ernsthaft krank. Der Arzt sagte uns, bei ihm seien gleich vier oder fünf Dinge nicht in Ordnung – die Leber und die Nieren und das Herz und der Blutdruck – und er werde es nicht mehr lange machen. Das wusste der Swami und nahm es mit größter Gelassenheit hin. Dass er seine Arbeit in München nicht mehr verrichten konnte, schien ihn nicht sonderlich zu bekümmern, es war Gottes Wille, dass sie zu Ende ging. Allerdings äußerte er mehrfach, wie sehr er es bedauere, nicht in sein indisches Kloster zurückkehren und sich am Ganges verbrennen lassen zu können. Außerdem wünschte er sich, er hätte dabei sein können, wenn ich »Sannyas«, das letzte der Mönchsgelübde, ablege. In unserem Orden gilt die Regel, dass das Sannyas-Gelübde nur hier, im Hauptkloster des Ordens, abgelegt werden kann. Ohne nach Indien zu reisen, hätte ich Sannyas nicht ablegen können, selbst wenn der Swami noch am Leben gewesen wäre.

Er starb eines Nachmittags im Schlaf – plötzlich und unerwartet, gewissermaßen. Der Arzt hatte gesagt, es gebe keinen unmittelbaren Anlass zur Besorgnis, und ich war wie üblich zur Arbeit gegangen. Das war am 11. Oktober 1963. Als ich das Kloster in Indien benachrichtigte, schlug mir das Oberhaupt vor, trotzdem zu ihnen zu kommen. Ich könnte die Asche des Swami mitbringen und sie dem Ganges übergeben. Ich könnte im Kloster leben, wir alle könnten einander kennenlernen, und schließlich könnte ich Sannyas ablegen. Offenbar hatte der Swami ihnen in seinen Briefen viel von mir erzählt, sodass sie mehr oder weniger bereit waren, mich unbesehen aufzunehmen.

Nach einigen Zweifeln und Bedenken kam ich zu dem Schluss, dass es die richtige Entscheidung für mich war. Also wickelte ich die wenigen Angelegenheiten des Swami ab, kaufte mir mit dem Geld, das ich von meinem Gehalt beim Roten Kreuz gespart hatte, ein Flugticket, und hier bin ich nun.

Kurz vor dem Abflug schickte ich Mutter ein Telegramm, in dem ich nur schrieb, ich würde nach Indien aufbrechen. Wie Du Dir vorstellen kannst, war ich in diesem Moment weniger denn je in der Stimmung für Erklärungen, und wie sich herausstellte, brauchte ich ihr nichts vorzulügen. Wie selbstverständlich nahm sie an, das Rote Kreuz habe mich zur Arbeit dorthin geschickt. Meine hiesige Anschrift hat mich nicht verraten, denn wie Du selbst gesehen hast, handelt es sich um ein Postfach in einem örtlichen Postamt, bei dem das Kloster seine Briefe abholt. Indem ich meine Korrespondenz mit Mutter auf gelegentliche Kartengrüße beschränkt habe, auf denen ich ihre Neuigkeiten kommentiere, ohne eigene Neuigkeiten mitzuteilen, habe ich es wohl vermieden, ihren Argwohn zu erregen.

Aber ich bin wirklich dankbar, dass die Zeit, in der ich Euch alle getäuscht habe, endlich vorbei ist! Es war albern, kleinlich, und ich bin nicht stolz darauf. Hoffentlich habe ich Dir mit diesem Brief genug Hintergrundinformationen geliefert, die Du bei Mutter verwenden kannst. Ich will die wichtigsten Punkte noch einmal wiederholen:

Ich bin wohlauf. Ich bekomme genug zu essen. Ich werde bald das Sannyas-Gelübde ablegen – und zwar Ende nächsten Monats, genauer: am 25. Januar, zusammen mit etwa zwanzig Mitbrüdern. Mein Entschluss, Mönch zu werden, steht seit langem fest, ist nach reiflicher Überlegung getroffen worden und unwiderruflich.

Anders als Du glaubst, bin ich nicht von der Außenwelt abgeschnitten und werde es auch in Zukunft nicht sein. Das Kloster wird schließlich nicht von Trappisten geführt! Du fragst, ob ich jemals wieder nach England kommen werde. Das ist eine Frage, die ich im Augenblick nicht definitiv beantworten kann. In den nächsten Wochen, das heißt, bis ich Sannyas abgelegt habe, muss ich jedes Nachdenken über die Zukunft bewusst vermeiden, weil sie belanglos ist. Und wenn ich ein Swami des Ordens werde, bin ich natürlich den Weisungen meiner Oberen unterworfen. Trotzdem ist es denkbar, dass sie mich vielleicht in der einen oder anderen Funktion nach Europa schicken werden. Insofern kann es nicht schaden, wenn Du Mutter sagst, dass diese Möglichkeit durchaus besteht.

Du schreibst nicht, ob Penelope mit Dir in Los Angeles ist oder nicht. Wenn sie hört, was ich getan habe, wird sie bestimmt erstaunt sein – und belustigt. Nun, sie hat jedes Recht dazu, mich auszulachen. Wenn ich an meine früheren Ansichten und an mein früheres Verhalten denke, geht der Scherz ganz klar auf meine Kosten.

Ich hoffe, Ihr seid beide wohlauf und glücklich und die Kinder auch.

Oliver

Mein lieber alter Olly,

heute Morgen ist Dein Antwortbrief eingetroffen, und ich habe ihn schon mindestens ein Dutzend Mal gelesen, mit solcher Freude und Erleichterung erfüllt er mich. Ja, wie Du sagst, der erste Brief klang ein bisschen wie ein Ultimatum! Aber dieser klingt ganz nach dem Olly, den ich kannte, und das beruhigt mich ungemein. Es ist sehr freundlich, dass Du die Zeit und die Mühe auf Dich genommen hast, diesen langen, intimen Bericht über Deine Konversion (darf man es so nennen?) und Deinen wirklich bemerkenswerten Swami zu schreiben. Allmählich gewinne ich ein deutlicheres Bild, obwohl ich natürlich noch immer viele Fragen habe, die ich Dir liebend gern stellen würde.